部编版七年级上册第10课秦末农民大起义 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第10课秦末农民大起义 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 481.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第10课 秦末农民大起义

一、选择题

1.下列以少胜多的战役不是发生在三国两晋南北朝时期的是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

2.下列关于大泽乡起义的说法中,不正确的是

A.遇雨误期是是大泽乡起义的直接原因

B.大泽乡起义是为了反抗秦朝的残暴统治

C.起义军占领咸阳后,陈胜称王,建立张楚政权

D.秦军的势力强大是起义失败的主要原因

3.历史唯物主义强调人民群众创造历史的决定性作用,同时又承认和肯定杰出人物在历史上的重要作用。下列杰出人物与其相关事迹搭配正确的是( )

A.三过家门而不入,第一个王朝的建立者——舜

B.讨伐夏桀,任用贤才,建立商朝——启

C.一统六合,创立帝制,严刑暴政——嬴政

D.封建亲戚,以藩屏周,分封天下——周文王

4.在秦末农民战争中,击败秦军主力的关键战役是

A.牧野之战

B.长平之战

C.巨鹿之战

D.大泽乡起义

5.陈胜、吴广是秦末农民起义的领袖,当时他们“揭竿而起”的主要原因是( )

A.争夺皇位 B.秦朝的暴政

C.割据争霸 D.兵役、徭役沉重

6.中国象棋是我国传统棋类益智游戏,具有悠久历史,是我国正式开展的78个体育运动项目之一。下列历史事件中,与象棋棋盘上的“楚河”“汉界”有关的是( )

A.长平之战 B.巨鹿之战 C.楚汉之争 D.淝水之战

7.某同学搜集了“鸿门谢罪、四面楚歌、霸王别姬”三个成语,他探究的主题是( )

A.春秋争霸 B.战国称雄 C.楚汉之争 D.秦灭六国

8.下表是中国古代一位历史人物年谱(部分)。对此解读正确的是( )

公元前259 公元前221年 公元前215年 公元前215年 公元前210年

出生 六王毕,四海一 蒙恬北击胡 焚书坑儒 崩

A.该帝王开始用年号纪年 B.秦始皇结束分裂完成统一

C.该帝王把西域纳入版图 D.汉武帝巩固了大一统王朝

9.有资料显示:秦朝时期田租、口赋“二十倍于古”;北击匈奴南攻越族时,男子出征,女子运输军粮者不绝于道;阿房宫、骊山陵墓总计役使民夫200万人以上,占全国总人口的10%。此一资料反映了秦朝( )

A.财政困难 B.农业落后

C.刑法严酷 D.赋税、徭役、兵役繁重

10.秦的暴政导致秦末农民大起义,下列属于属于秦的暴政的是( )

①迫使农民将三分之二的收获物上交国家 ②役使70万人修建骊山陵墓和阿房宫、派40万人修筑长城

③下令统一全国车辆和道路的宽窄 ④一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

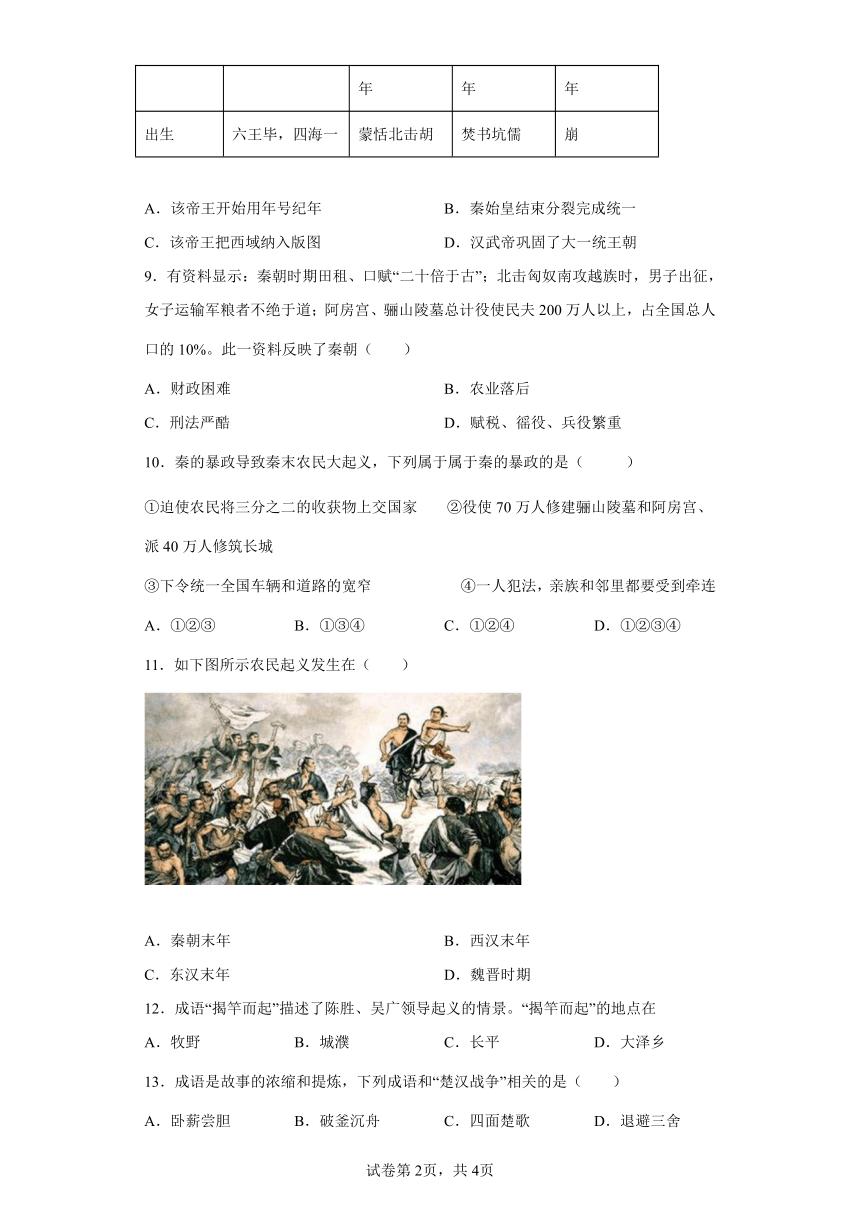

11.如下图所示农民起义发生在( )

A.秦朝末年 B.西汉末年

C.东汉末年 D.魏晋时期

12.成语“揭竿而起”描述了陈胜、吴广领导起义的情景。“揭竿而起”的地点在

A.牧野 B.城濮 C.长平 D.大泽乡

13.成语是故事的浓缩和提炼,下列成语和“楚汉战争”相关的是( )

A.卧薪尝胆 B.破釜沉舟 C.四面楚歌 D.退避三舍

14.公元前209年,陈胜、吴广发起中国历史上第一次农民大起义。导致这场农民起义爆发的根本原因是

A.焚书坑儒 B.修筑长城 C.严刑峻法 D.秦的暴政

15.“读史使人明智”,中国悠久的历史给予后人太多的智慧。从夏商周到秦汉的兴亡更迭,这段历史告诉我们( )

A.“大乱”之后必有“大治” B.兴衰成败,循环往复

C.得民心者得天下 D.科技进步是国家发展的唯一因素

二、综合题

16.阅读图文,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来“。

——李白《古风》

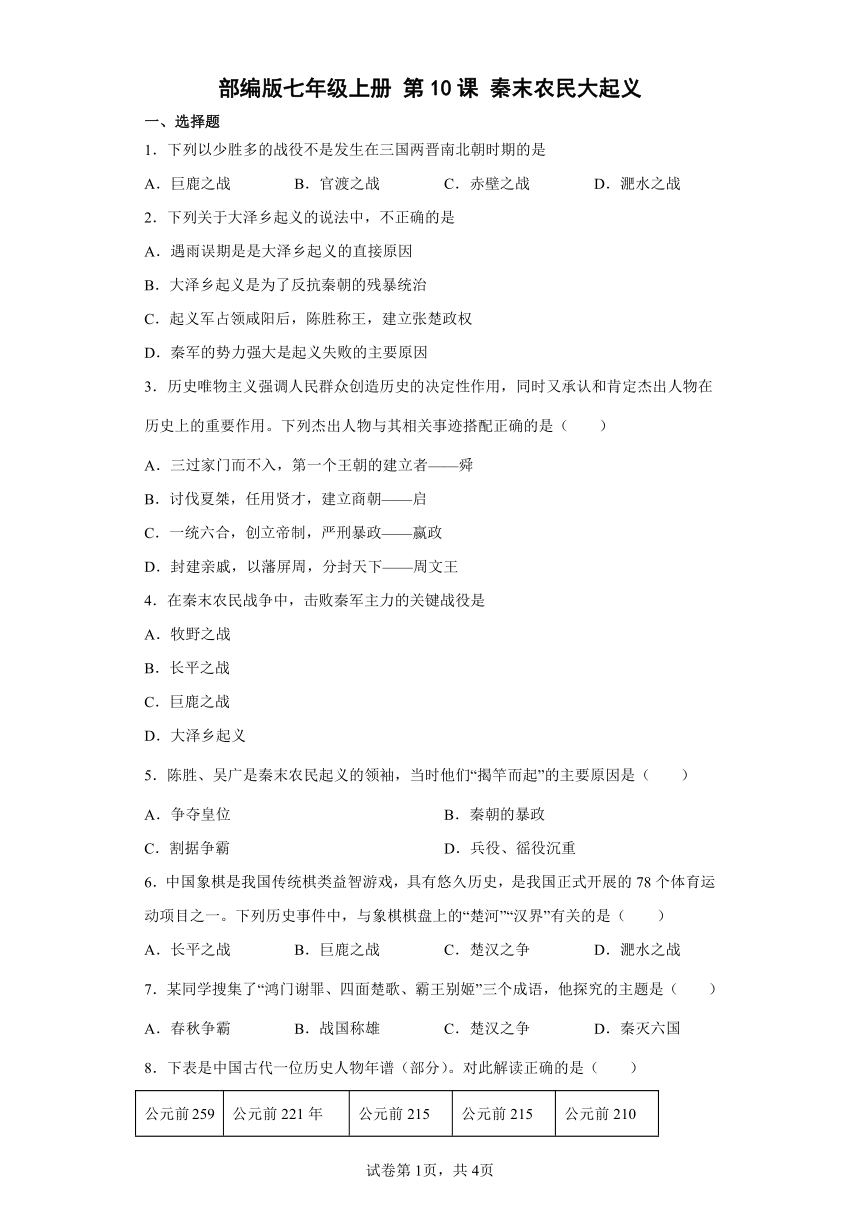

材料二:如下图

材料三: 图文并论 “天下苦秦久矣”。

(1)材料一中“秦王”是谁?他挥剑让诸侯尽西来的时间是哪年?

(2)材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。当时全国通用文字是什么? 请你再列举一项秦朝巩固统一的措施。

(3)材料三中图片和文字给我们展示历史事件是什么? 说出这一事件的根本原因。

(4)综合上述材料和结合所学知识,能从大秦王朝辉煌而又短暂历史命运中吸取什么教训?

17.材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料二:二世元年七月,发闾左逋戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩……

(1)李白的这首诗描述了秦王嬴政统一天下的气势,他完成统一大业是哪一年?

(2)在秦朝,国家的最高统治者称什么?在中央设政权机构,是由哪三个官职统领的?

(3)请列举三条秦始皇统一全国后巩固统治的措施。

(4)材料二中所述内容与哪一历史事件相关?

(5)结合上述材料和所学知识,说说秦朝灭亡的根本原因。

(6)从秦朝的兴亡史中,你得到了哪些启示?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

结合所学内容可知,巨鹿之战发生在秦末,不是三国两晋南北朝时期,A项符合题意;官渡之战、赤壁之战和淝水之战都是三国两晋南北朝时期的战役,排除BCD项。故选A项。

2.C

【详解】

结合所学知识可知,公元前209年,由于秦的暴政,陈胜、吴广在大泽乡起义,在攻占陈县后,陈胜称王,建立“张楚”政权,在秦军强大的攻势和缺乏后援下,起义失败,陈胜、吴广相继被部下杀害。因此关于大泽乡起义的说法中,不正确的是“起义军占领咸阳后,陈胜称王,建立张楚政权”。C项符合题意;ABD项关于大泽乡起义的说法都是正确的,但是不符合题意。故选C项。

【点睛】

3.C

【详解】

由所学知识可知,秦王嬴政灭掉东方六国,完成统一大冶,结束了长期分裂混战的局面;创立皇帝制度,总揽军政大权,自称始皇帝;秦始皇统一后,他的统治具有急于求成和暴虐的特点,刑罚严苛,对人民进行残酷压迫和剥削,严刑暴政,C项正确;相传禹在治水时曾三过家门而不入,在公元前2070年,禹建立了中国历史上第一个王朝——夏朝,排除A项;讨伐夏桀,任用贤才,建立商朝的是汤,不是启,排除B项;封建亲戚,以藩屏周,分封天下的是周武王,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】

结合所学知识可知,陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息。其中,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战。项羽骁勇善战,在巨鹿之战中以少胜多,将秦军的主力歼灭。选项C符合题意;选项A是武王伐纣的战役;选项B是战国时期赵国与秦国的战争;选项D陈胜、吴广举行的起义;选项ABD不符合题意,故选C。

5.B

【详解】

根据所学可知,秦朝末年,徭役、兵役、赋税负担沉重,刑法严酷,造成生灵涂炭、民不聊生,这些都表明秦末的暴政是导致秦末农民起义的主要原因,B项正确;争夺皇位与陈胜、吴广农民起义无关,排除A项;秦朝已经统一全国,不存在割据争霸的问题,排除C项;兵役、徭役沉重属于秦朝暴政的一方面,排除D项。故选B项。

【点睛】

6.C

【详解】

根据所学可知,公元前206年--公元前202年,西楚霸王项羽和汉王刘邦为争夺帝位,进行了长达四年的楚汉战争,最后项羽战败,刘邦建立了汉朝,C项正确;长平之战产生纸上谈兵,巨鹿之战产生破釜沉舟,淝水之战出现风声鹤唳,排除ABD三项。故选C项。

7.C

【详解】

结合所学知识可知,在楚汉之争的时代,霸王别姬指西楚霸王项羽和虞姬,鸿门谢罪是刘邦先进入关中,项羽听人说刘邦想独占关中称王,就准备进攻刘邦,刘邦那会兵力十万,项羽四十万,不是对手。刘邦就到项羽驻军的地方谢罪解释,那是谣传。四面楚歌是楚汉之争的最后阶段,项羽溃败到垓下被汉军包围,汉军唱楚国的歌,动摇项羽军心,项羽见大势已去,拔剑自刎。可知他探究的主题是楚汉之争。选项C符合题意;选项ABD与题干内容不符,不符合题意。故选C。

8.B

【详解】

根据材料“历史人物年谱”,结合所学知识可知,秦王嬴政出生于公元前259年,于公元前210年去世。从公元前230年开始陆续兼并六国,于公元前221年,建立起我国历史上第一个多民族的中央集权国家——秦朝,结束春秋战国以来的分裂割据局面,完成统一大业。秦始皇为加强思想控制,实行“焚书坑儒”,摧残了文化,钳制了人们的思想,给我国古代的文化造成莫大的损失;在军事上派蒙恬北击匈奴。B项正确;汉武帝开始用年号纪年,排除A项;汉宣帝把西域纳入版图,排除C项;材料体现的是秦始皇年谱,与汉武帝无关,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】

根据材料可知,秦朝时期田租、口赋“二十倍于古”;北击匈奴南攻越族时,男子出征,女子运输军粮者不绝于道;阿房宫、骊山陵墓总计役使民夫200万人以上,占全国总人口的10%,说明了秦朝赋税、徭役、兵役繁重,D项正确;材料没有涉及财政困难、农业落后、刑法严酷,排除ABC项。故选D项。

10.C

【详解】

结合所学知识可知,秦朝的统治具有急于求成和暴虐的特点。秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木;焚书坑儒,禁锢人们的思想;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建骊山陵墓;其刑法极其严酷。迫使农民将三分之二的收获物上交国家;役使70万人修建骊山陵墓和阿房宫、派40万人修筑长城;一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连。属于秦的暴政的是①②④。C项正确;③下令统一全国车辆和道路的宽窄,是促进了各地的经济文化交流,巩固了国家的统一,不符合题意,排除ABD项。故选C项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据材料图片,结合所学知识可知,图片反映的是大泽乡起义。秦朝末年(公元前209年)陈胜吴广在大泽乡起义,秦末农民起义爆发,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。 A项正确;“西汉末年、东汉末年、魏晋时期”都不是陈胜吴广起义的时间,排除BCD项。故选A项。

12.D

【详解】

结合所学知识,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,起义军揭竿而起,揭开了秦末农民起义的序幕,D正确;周武王在牧野之战中打败商纣,灭亡商朝,建立西周,A排除;春秋时期晋文公在城濮之战中打败楚国,成为春秋霸主之一,B排除;战国时期秦国在长平之战中打败赵国,推动了秦统一的进程,C排除。故选D。

13.C

【详解】

结合所学知识可知,四面楚歌 形容人们遭受各方面攻击或逼迫,而陷于孤立窘迫的境地,出自“楚汉战争”的垓下之战。C项正确;卧薪尝胆出自春秋时期的吴越争霸,与越王勾践有关,排除A项;破釜沉舟出自巨鹿之战,排除B项;退避三舍出自春秋时期的晋楚争霸,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】

根据所学可知,导致起义爆发的根本原因是秦的暴政,D项正确;焚书坑儒、 修筑长城 、严刑峻法均是暴政的具体体现,排除ABC项。故选D项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,夏桀是夏朝的最后一个国王,他统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗,商部落的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏王桀,桀大败,夏朝灭亡;商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民,公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡;秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡;从夏商周到秦汉的兴亡更迭,这近两千年的历史告诉我们水能载舟,亦能覆舟;得民心者得天下。统治者要想统治长久,就必须轻徭薄赋,让百姓安居乐业,否则横征暴敛,就会导致官逼民反,政权被人民起义推翻。C项符合题意;“大乱”之后必有“大治”;兴衰成败,循环往复;科技进步是国家发展的唯一因素,在题干内容中无法体现,排除ABD项。故选C项。

16.(1)蠃政;公元前221年。

(2)小篆;统一货币;统一度量衡;统一车辆和道路的宽窄。

(3)大泽乡起义(或者秦末农民起义) ;秦的暴政。

(4)得民心者才能得天下

(1)

根据材料结合所学知识可知,材料“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来”反映的是秦统一六国。公元前221年秦王嬴政统一六国,建立了秦朝,定都咸阳。

(2)

根据材料结合所学知识可知,材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。秦始皇统一文字。秦始皇为消除文字上的差异,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。秦朝巩固统一的措施还有秦始皇统一货币。秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。这就改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。统一车辆和道路的宽窄等。

(3)

材料三中的图片和文字给我们展示的历史事件是大泽乡起义。陈胜吴广领导的大泽乡起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。发生这一事件的根本原因是秦朝的暴政。

(4)

综合上述材料和结合所学知识,从秦帝国的兴亡史里谈启发,属于开放性题目,学生只要围绕“得道多助,失道寡助”等方面作答即可。

【点睛】

17.(1)公元前221年;

(2)皇帝;丞相、太尉、御史大夫;

(3)建立中央集权制度;统一文字;统一度量衡;统一货币;统一车辆和道路的宽窄;北击匈奴,修长城。开发南疆,修灵渠。(任写三条即可)

(4)陈胜、吴广起义或大泽乡起义

(5)秦的暴政;

(6)统治者要爱惜民力;得民心者得天下,失民心者失天下。言之有理即可

【详解】

(1)结合所学知识可知,公元前221年,秦王嬴政统一中国,建立秦朝,定都咸阳。

(2)结合所学知识可知,秦始皇创立了中央集权制度:最高统治者称为皇帝,皇权至高无上,总揽全国军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫统领中央机构,分管行政、军事、监察事务,最后的决断权由皇帝掌控。

(3)结合所学知识可知,为了巩固统治,秦始皇创立了中央集权制度;统一文字;统一度量衡;统一货币;统一车辆和道路的宽窄;北击匈奴,修长城;开发南疆,修灵渠。

(4)依据材料二的“二世元年七月,发闾左逋戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行。会天大雨,道不通,度已失期。”结合所学知识可知,材料二中所述内容与陈胜、吴广起义相关。陈胜、吴广起义的直接原因是戍渔阳的九百人遇雨不能按期到达。

(5)结合题干材料和所学知识可知,秦朝灭亡的根本原因是秦的暴政。

(6)从秦朝的兴亡史中,我得到的启示有:统治者要爱惜民力;得民心者得天下,失民心者失天下等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列以少胜多的战役不是发生在三国两晋南北朝时期的是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

2.下列关于大泽乡起义的说法中,不正确的是

A.遇雨误期是是大泽乡起义的直接原因

B.大泽乡起义是为了反抗秦朝的残暴统治

C.起义军占领咸阳后,陈胜称王,建立张楚政权

D.秦军的势力强大是起义失败的主要原因

3.历史唯物主义强调人民群众创造历史的决定性作用,同时又承认和肯定杰出人物在历史上的重要作用。下列杰出人物与其相关事迹搭配正确的是( )

A.三过家门而不入,第一个王朝的建立者——舜

B.讨伐夏桀,任用贤才,建立商朝——启

C.一统六合,创立帝制,严刑暴政——嬴政

D.封建亲戚,以藩屏周,分封天下——周文王

4.在秦末农民战争中,击败秦军主力的关键战役是

A.牧野之战

B.长平之战

C.巨鹿之战

D.大泽乡起义

5.陈胜、吴广是秦末农民起义的领袖,当时他们“揭竿而起”的主要原因是( )

A.争夺皇位 B.秦朝的暴政

C.割据争霸 D.兵役、徭役沉重

6.中国象棋是我国传统棋类益智游戏,具有悠久历史,是我国正式开展的78个体育运动项目之一。下列历史事件中,与象棋棋盘上的“楚河”“汉界”有关的是( )

A.长平之战 B.巨鹿之战 C.楚汉之争 D.淝水之战

7.某同学搜集了“鸿门谢罪、四面楚歌、霸王别姬”三个成语,他探究的主题是( )

A.春秋争霸 B.战国称雄 C.楚汉之争 D.秦灭六国

8.下表是中国古代一位历史人物年谱(部分)。对此解读正确的是( )

公元前259 公元前221年 公元前215年 公元前215年 公元前210年

出生 六王毕,四海一 蒙恬北击胡 焚书坑儒 崩

A.该帝王开始用年号纪年 B.秦始皇结束分裂完成统一

C.该帝王把西域纳入版图 D.汉武帝巩固了大一统王朝

9.有资料显示:秦朝时期田租、口赋“二十倍于古”;北击匈奴南攻越族时,男子出征,女子运输军粮者不绝于道;阿房宫、骊山陵墓总计役使民夫200万人以上,占全国总人口的10%。此一资料反映了秦朝( )

A.财政困难 B.农业落后

C.刑法严酷 D.赋税、徭役、兵役繁重

10.秦的暴政导致秦末农民大起义,下列属于属于秦的暴政的是( )

①迫使农民将三分之二的收获物上交国家 ②役使70万人修建骊山陵墓和阿房宫、派40万人修筑长城

③下令统一全国车辆和道路的宽窄 ④一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

11.如下图所示农民起义发生在( )

A.秦朝末年 B.西汉末年

C.东汉末年 D.魏晋时期

12.成语“揭竿而起”描述了陈胜、吴广领导起义的情景。“揭竿而起”的地点在

A.牧野 B.城濮 C.长平 D.大泽乡

13.成语是故事的浓缩和提炼,下列成语和“楚汉战争”相关的是( )

A.卧薪尝胆 B.破釜沉舟 C.四面楚歌 D.退避三舍

14.公元前209年,陈胜、吴广发起中国历史上第一次农民大起义。导致这场农民起义爆发的根本原因是

A.焚书坑儒 B.修筑长城 C.严刑峻法 D.秦的暴政

15.“读史使人明智”,中国悠久的历史给予后人太多的智慧。从夏商周到秦汉的兴亡更迭,这段历史告诉我们( )

A.“大乱”之后必有“大治” B.兴衰成败,循环往复

C.得民心者得天下 D.科技进步是国家发展的唯一因素

二、综合题

16.阅读图文,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来“。

——李白《古风》

材料二:如下图

材料三: 图文并论 “天下苦秦久矣”。

(1)材料一中“秦王”是谁?他挥剑让诸侯尽西来的时间是哪年?

(2)材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。当时全国通用文字是什么? 请你再列举一项秦朝巩固统一的措施。

(3)材料三中图片和文字给我们展示历史事件是什么? 说出这一事件的根本原因。

(4)综合上述材料和结合所学知识,能从大秦王朝辉煌而又短暂历史命运中吸取什么教训?

17.材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料二:二世元年七月,发闾左逋戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩……

(1)李白的这首诗描述了秦王嬴政统一天下的气势,他完成统一大业是哪一年?

(2)在秦朝,国家的最高统治者称什么?在中央设政权机构,是由哪三个官职统领的?

(3)请列举三条秦始皇统一全国后巩固统治的措施。

(4)材料二中所述内容与哪一历史事件相关?

(5)结合上述材料和所学知识,说说秦朝灭亡的根本原因。

(6)从秦朝的兴亡史中,你得到了哪些启示?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

结合所学内容可知,巨鹿之战发生在秦末,不是三国两晋南北朝时期,A项符合题意;官渡之战、赤壁之战和淝水之战都是三国两晋南北朝时期的战役,排除BCD项。故选A项。

2.C

【详解】

结合所学知识可知,公元前209年,由于秦的暴政,陈胜、吴广在大泽乡起义,在攻占陈县后,陈胜称王,建立“张楚”政权,在秦军强大的攻势和缺乏后援下,起义失败,陈胜、吴广相继被部下杀害。因此关于大泽乡起义的说法中,不正确的是“起义军占领咸阳后,陈胜称王,建立张楚政权”。C项符合题意;ABD项关于大泽乡起义的说法都是正确的,但是不符合题意。故选C项。

【点睛】

3.C

【详解】

由所学知识可知,秦王嬴政灭掉东方六国,完成统一大冶,结束了长期分裂混战的局面;创立皇帝制度,总揽军政大权,自称始皇帝;秦始皇统一后,他的统治具有急于求成和暴虐的特点,刑罚严苛,对人民进行残酷压迫和剥削,严刑暴政,C项正确;相传禹在治水时曾三过家门而不入,在公元前2070年,禹建立了中国历史上第一个王朝——夏朝,排除A项;讨伐夏桀,任用贤才,建立商朝的是汤,不是启,排除B项;封建亲戚,以藩屏周,分封天下的是周武王,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】

结合所学知识可知,陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息。其中,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战。项羽骁勇善战,在巨鹿之战中以少胜多,将秦军的主力歼灭。选项C符合题意;选项A是武王伐纣的战役;选项B是战国时期赵国与秦国的战争;选项D陈胜、吴广举行的起义;选项ABD不符合题意,故选C。

5.B

【详解】

根据所学可知,秦朝末年,徭役、兵役、赋税负担沉重,刑法严酷,造成生灵涂炭、民不聊生,这些都表明秦末的暴政是导致秦末农民起义的主要原因,B项正确;争夺皇位与陈胜、吴广农民起义无关,排除A项;秦朝已经统一全国,不存在割据争霸的问题,排除C项;兵役、徭役沉重属于秦朝暴政的一方面,排除D项。故选B项。

【点睛】

6.C

【详解】

根据所学可知,公元前206年--公元前202年,西楚霸王项羽和汉王刘邦为争夺帝位,进行了长达四年的楚汉战争,最后项羽战败,刘邦建立了汉朝,C项正确;长平之战产生纸上谈兵,巨鹿之战产生破釜沉舟,淝水之战出现风声鹤唳,排除ABD三项。故选C项。

7.C

【详解】

结合所学知识可知,在楚汉之争的时代,霸王别姬指西楚霸王项羽和虞姬,鸿门谢罪是刘邦先进入关中,项羽听人说刘邦想独占关中称王,就准备进攻刘邦,刘邦那会兵力十万,项羽四十万,不是对手。刘邦就到项羽驻军的地方谢罪解释,那是谣传。四面楚歌是楚汉之争的最后阶段,项羽溃败到垓下被汉军包围,汉军唱楚国的歌,动摇项羽军心,项羽见大势已去,拔剑自刎。可知他探究的主题是楚汉之争。选项C符合题意;选项ABD与题干内容不符,不符合题意。故选C。

8.B

【详解】

根据材料“历史人物年谱”,结合所学知识可知,秦王嬴政出生于公元前259年,于公元前210年去世。从公元前230年开始陆续兼并六国,于公元前221年,建立起我国历史上第一个多民族的中央集权国家——秦朝,结束春秋战国以来的分裂割据局面,完成统一大业。秦始皇为加强思想控制,实行“焚书坑儒”,摧残了文化,钳制了人们的思想,给我国古代的文化造成莫大的损失;在军事上派蒙恬北击匈奴。B项正确;汉武帝开始用年号纪年,排除A项;汉宣帝把西域纳入版图,排除C项;材料体现的是秦始皇年谱,与汉武帝无关,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】

根据材料可知,秦朝时期田租、口赋“二十倍于古”;北击匈奴南攻越族时,男子出征,女子运输军粮者不绝于道;阿房宫、骊山陵墓总计役使民夫200万人以上,占全国总人口的10%,说明了秦朝赋税、徭役、兵役繁重,D项正确;材料没有涉及财政困难、农业落后、刑法严酷,排除ABC项。故选D项。

10.C

【详解】

结合所学知识可知,秦朝的统治具有急于求成和暴虐的特点。秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木;焚书坑儒,禁锢人们的思想;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建骊山陵墓;其刑法极其严酷。迫使农民将三分之二的收获物上交国家;役使70万人修建骊山陵墓和阿房宫、派40万人修筑长城;一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连。属于秦的暴政的是①②④。C项正确;③下令统一全国车辆和道路的宽窄,是促进了各地的经济文化交流,巩固了国家的统一,不符合题意,排除ABD项。故选C项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据材料图片,结合所学知识可知,图片反映的是大泽乡起义。秦朝末年(公元前209年)陈胜吴广在大泽乡起义,秦末农民起义爆发,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。 A项正确;“西汉末年、东汉末年、魏晋时期”都不是陈胜吴广起义的时间,排除BCD项。故选A项。

12.D

【详解】

结合所学知识,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,起义军揭竿而起,揭开了秦末农民起义的序幕,D正确;周武王在牧野之战中打败商纣,灭亡商朝,建立西周,A排除;春秋时期晋文公在城濮之战中打败楚国,成为春秋霸主之一,B排除;战国时期秦国在长平之战中打败赵国,推动了秦统一的进程,C排除。故选D。

13.C

【详解】

结合所学知识可知,四面楚歌 形容人们遭受各方面攻击或逼迫,而陷于孤立窘迫的境地,出自“楚汉战争”的垓下之战。C项正确;卧薪尝胆出自春秋时期的吴越争霸,与越王勾践有关,排除A项;破釜沉舟出自巨鹿之战,排除B项;退避三舍出自春秋时期的晋楚争霸,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】

根据所学可知,导致起义爆发的根本原因是秦的暴政,D项正确;焚书坑儒、 修筑长城 、严刑峻法均是暴政的具体体现,排除ABC项。故选D项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,夏桀是夏朝的最后一个国王,他统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗,商部落的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏王桀,桀大败,夏朝灭亡;商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民,公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡;秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡;从夏商周到秦汉的兴亡更迭,这近两千年的历史告诉我们水能载舟,亦能覆舟;得民心者得天下。统治者要想统治长久,就必须轻徭薄赋,让百姓安居乐业,否则横征暴敛,就会导致官逼民反,政权被人民起义推翻。C项符合题意;“大乱”之后必有“大治”;兴衰成败,循环往复;科技进步是国家发展的唯一因素,在题干内容中无法体现,排除ABD项。故选C项。

16.(1)蠃政;公元前221年。

(2)小篆;统一货币;统一度量衡;统一车辆和道路的宽窄。

(3)大泽乡起义(或者秦末农民起义) ;秦的暴政。

(4)得民心者才能得天下

(1)

根据材料结合所学知识可知,材料“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来”反映的是秦统一六国。公元前221年秦王嬴政统一六国,建立了秦朝,定都咸阳。

(2)

根据材料结合所学知识可知,材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。秦始皇统一文字。秦始皇为消除文字上的差异,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。秦朝巩固统一的措施还有秦始皇统一货币。秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。这就改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。统一车辆和道路的宽窄等。

(3)

材料三中的图片和文字给我们展示的历史事件是大泽乡起义。陈胜吴广领导的大泽乡起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。发生这一事件的根本原因是秦朝的暴政。

(4)

综合上述材料和结合所学知识,从秦帝国的兴亡史里谈启发,属于开放性题目,学生只要围绕“得道多助,失道寡助”等方面作答即可。

【点睛】

17.(1)公元前221年;

(2)皇帝;丞相、太尉、御史大夫;

(3)建立中央集权制度;统一文字;统一度量衡;统一货币;统一车辆和道路的宽窄;北击匈奴,修长城。开发南疆,修灵渠。(任写三条即可)

(4)陈胜、吴广起义或大泽乡起义

(5)秦的暴政;

(6)统治者要爱惜民力;得民心者得天下,失民心者失天下。言之有理即可

【详解】

(1)结合所学知识可知,公元前221年,秦王嬴政统一中国,建立秦朝,定都咸阳。

(2)结合所学知识可知,秦始皇创立了中央集权制度:最高统治者称为皇帝,皇权至高无上,总揽全国军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫统领中央机构,分管行政、军事、监察事务,最后的决断权由皇帝掌控。

(3)结合所学知识可知,为了巩固统治,秦始皇创立了中央集权制度;统一文字;统一度量衡;统一货币;统一车辆和道路的宽窄;北击匈奴,修长城;开发南疆,修灵渠。

(4)依据材料二的“二世元年七月,发闾左逋戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行。会天大雨,道不通,度已失期。”结合所学知识可知,材料二中所述内容与陈胜、吴广起义相关。陈胜、吴广起义的直接原因是戍渔阳的九百人遇雨不能按期到达。

(5)结合题干材料和所学知识可知,秦朝灭亡的根本原因是秦的暴政。

(6)从秦朝的兴亡史中,我得到的启示有:统治者要爱惜民力;得民心者得天下,失民心者失天下等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史