部编版七年级下册第5课安史之乱与唐朝衰亡 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第5课安史之乱与唐朝衰亡 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 488.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

一、选择题

1.安史之乱后,唐朝“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”形成了割据局面。这一现象( )

A.加强了唐朝的中央权力 B.加速了唐王朝的衰亡

C.推动了盛世局面的出现 D.促进了唐朝民族交融

2.唐代诗人杜牧有诗云:“长安回望绣成堆,山项顶门次第开。一骑红尘妃了笑,无人知是荔枝来。”杜牧的诗反映了

A.唐玄宗追求享乐,朝政腐败的表象 B.长安城建筑风格和繁荣景象

C.南方荔枝在长安,得到人民的喜爱 D.唐朝的战马速度是一日千里

3.黄巢领导的唐末农民大起义( )

A.形成了藩镇割据局面 B.推翻了唐朝的统治

C.平定了安史之乱 D.给唐朝统治以致命打击

4.“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反叛为乱之始。”材料说明唐朝衰亡的原因是( )

A.安史之乱 B.外重内轻 C.矛盾尖锐 D.政治腐败

5.《三字经》曰:“梁、唐、晋、及汉、周,称五代,皆有由。”通过学习,我们知道“五代”的开创者是( )

A.黄巢 B.王仙芝 C.朱温 D.柴荣

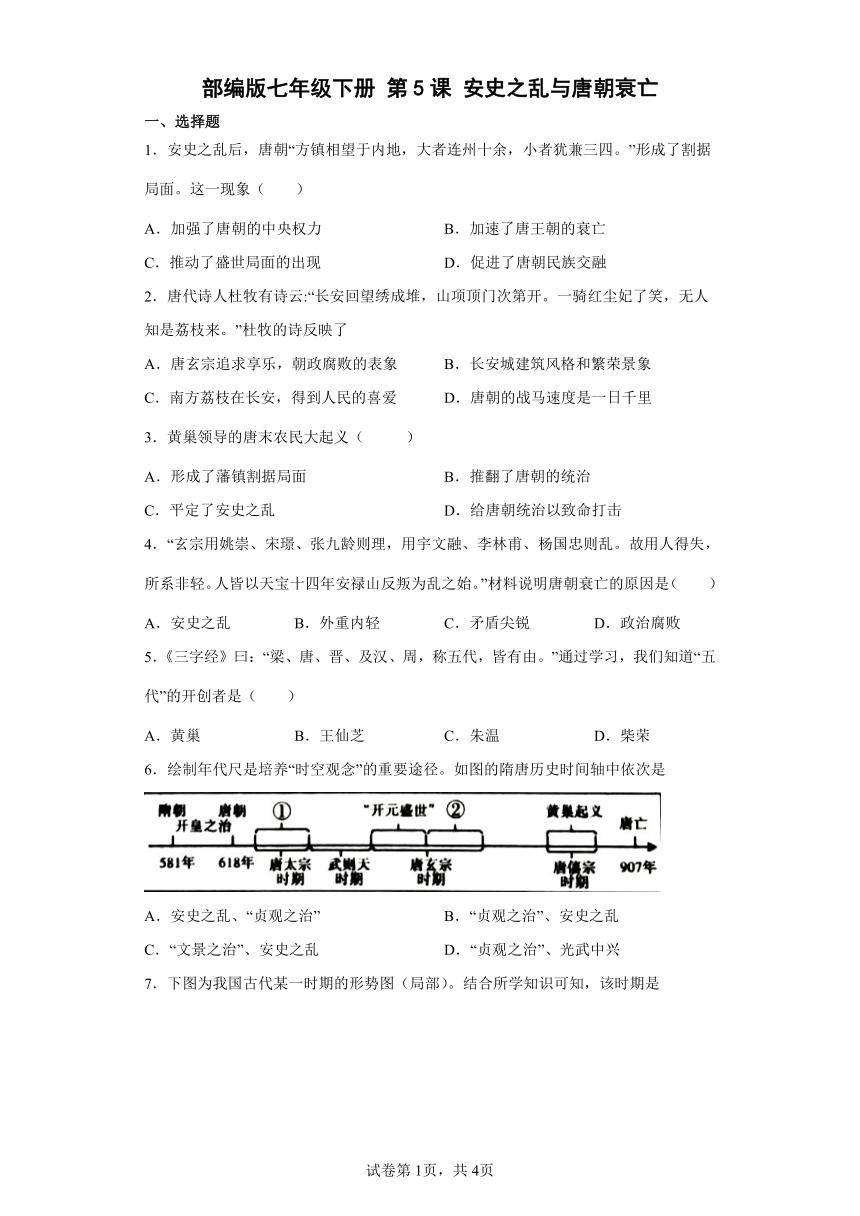

6.绘制年代尺是培养“时空观念”的重要途径。如图的隋唐历史时间轴中依次是

A.安史之乱、“贞观之治” B.“贞观之治”、安史之乱

C.“文景之治”、安史之乱 D.“贞观之治”、光武中兴

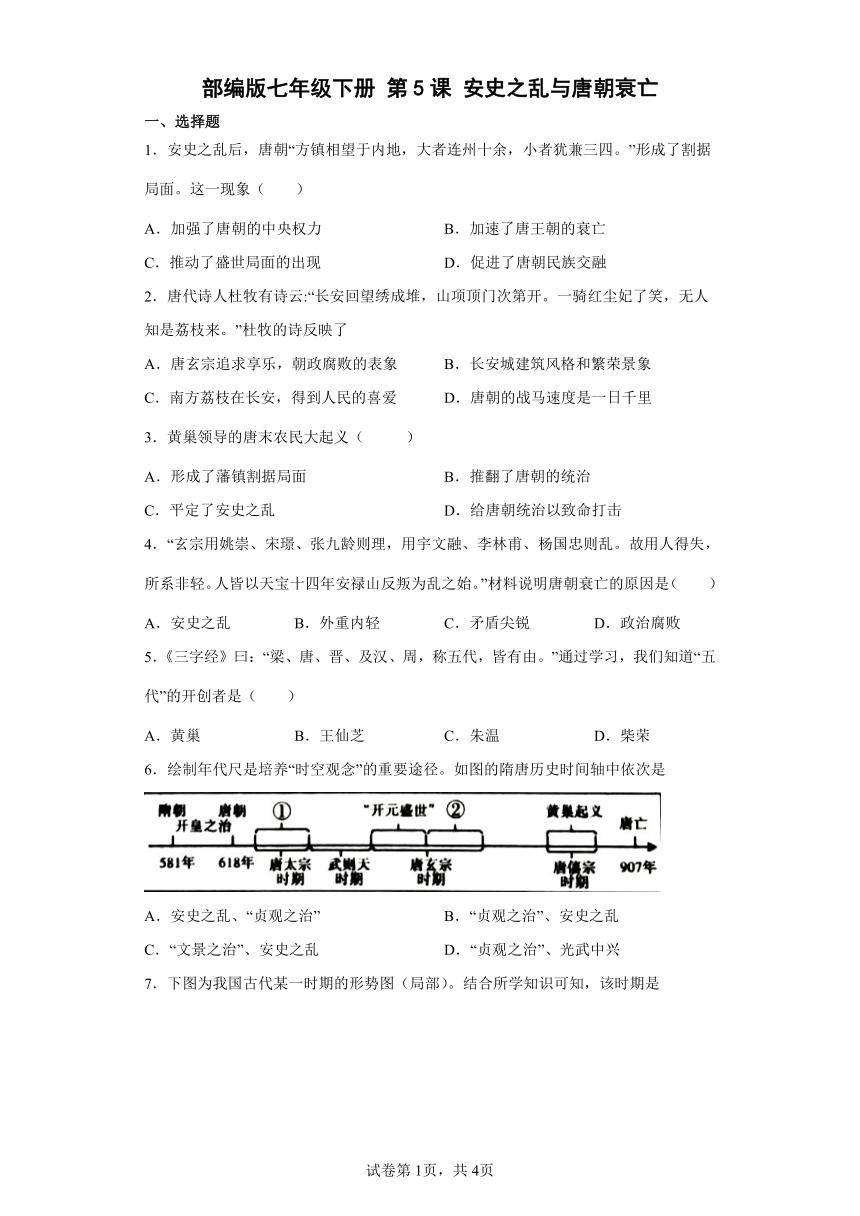

7.下图为我国古代某一时期的形势图(局部)。结合所学知识可知,该时期是

A.隋唐时期 B.明清时期 C.宋元时期 D.五代十国时期

8.唐朝末年,领导农民起义军攻入长安的是

A.刘邦 B.陈胜 C.黄巢 D.洪秀全

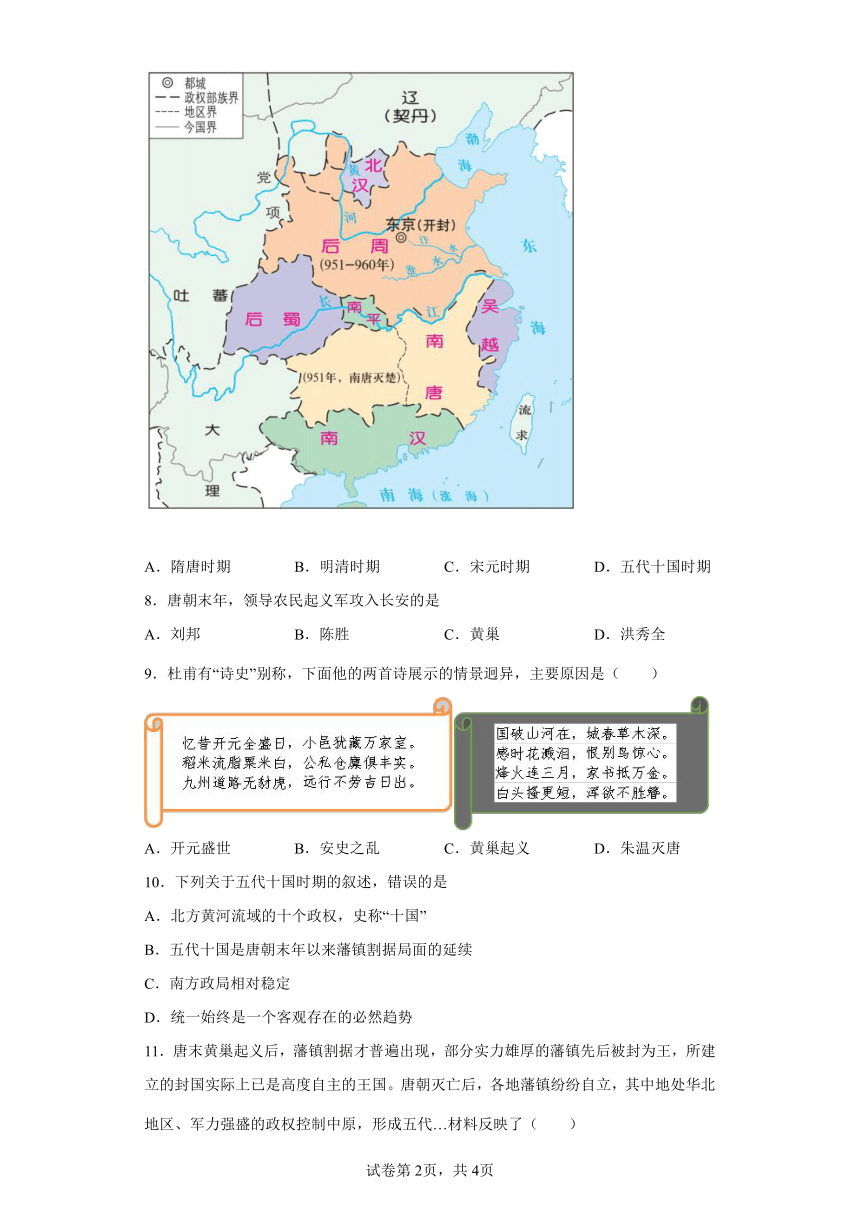

9.杜甫有“诗史”别称,下面他的两首诗展示的情景迥异,主要原因是( )

A.开元盛世 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.朱温灭唐

10.下列关于五代十国时期的叙述,错误的是

A.北方黄河流域的十个政权,史称“十国”

B.五代十国是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续

C.南方政局相对稳定

D.统一始终是一个客观存在的必然趋势

11.唐末黄巢起义后,藩镇割据才普遍出现,部分实力雄厚的藩镇先后被封为王,所建立的封国实际上已是高度自主的王国。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力强盛的政权控制中原,形成五代…材料反映了( )

A.黄巢起义推翻了唐朝的统治 B.藩镇割据形成于唐朝灭亡后

C.五代十国的实质 D.五代十国战乱不已

12.五代十国时期,十国中位于北方的是

A.后唐 B.北汉 C.后梁 D.西汉

二、综合题

13.改革和创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识,探究以下问题。

材料一:

A:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”——唐朝皮日休 B:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。”——唐代诗人胡曾《汴水》

材料二 (宋太祖)一日召赵普曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“此非他故,方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”——《续资治通鉴长编》

材料三 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏扬《中国人史纲》

(1)材料一中A、B两则材料评价的对象是什么?哪则材料对此对象的评价持肯定态度?(填序号即可)主要依据是什么?

(2)结合材料二,赵普认为唐末以来政局动乱的原因是什么?针对存在的这种问题,赵普给宋太祖提出了哪些解决措施?

(3)材料三反映了隋朝选拔人才的创新制度是什么?这一创新制度使选官标准发生了怎样的变化?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:公元6世纪80年代,在结束了200多年的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣与开放的时代。

材料二:隋炀帝遂悉荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡,丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。

——杜佑《通典 历代盛衰户口》

材料三:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”

——杜甫《忆昔》

材料四:剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

——杜甫《闻官军收河南河北》

(1)“中国又一次走向统一”的时间、标志是什么?

(2)材料二中你认为隋朝短命而亡的原因有哪些?

(3)材料三中“开元”指的是谁统治时期?这首诗反映了什么情况?

(4)材料四反映了唐朝哪一战乱景象?这一战乱给唐朝带来了怎样的危害?

15.阅读下列材料,回答问题:

材料一:为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族,唐玄宗于开元十年便于边地设十个兵镇,由九个节度使和一个经略使管理;此等每以数州为一镇的节度使……兼管辖区内的行政、财政、人民户口、土地等大权,这就使得原来为一方之长的州刺史变为其部属。据《新唐书志第四十兵》言:“既有其土地,又能其人民,又有其甲兵,又有其财赋。”节度使因而雄踞一方,尾大不掉,成为唐皇室隐忧。

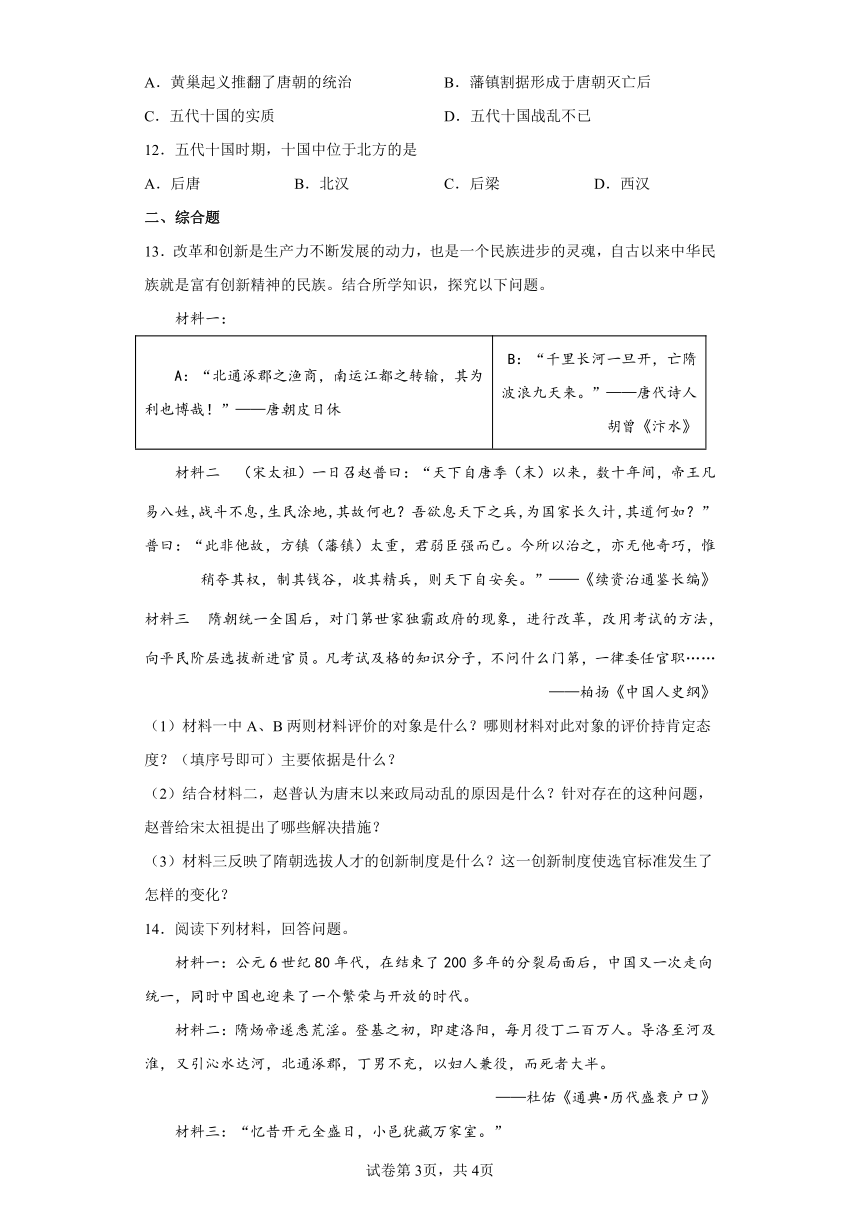

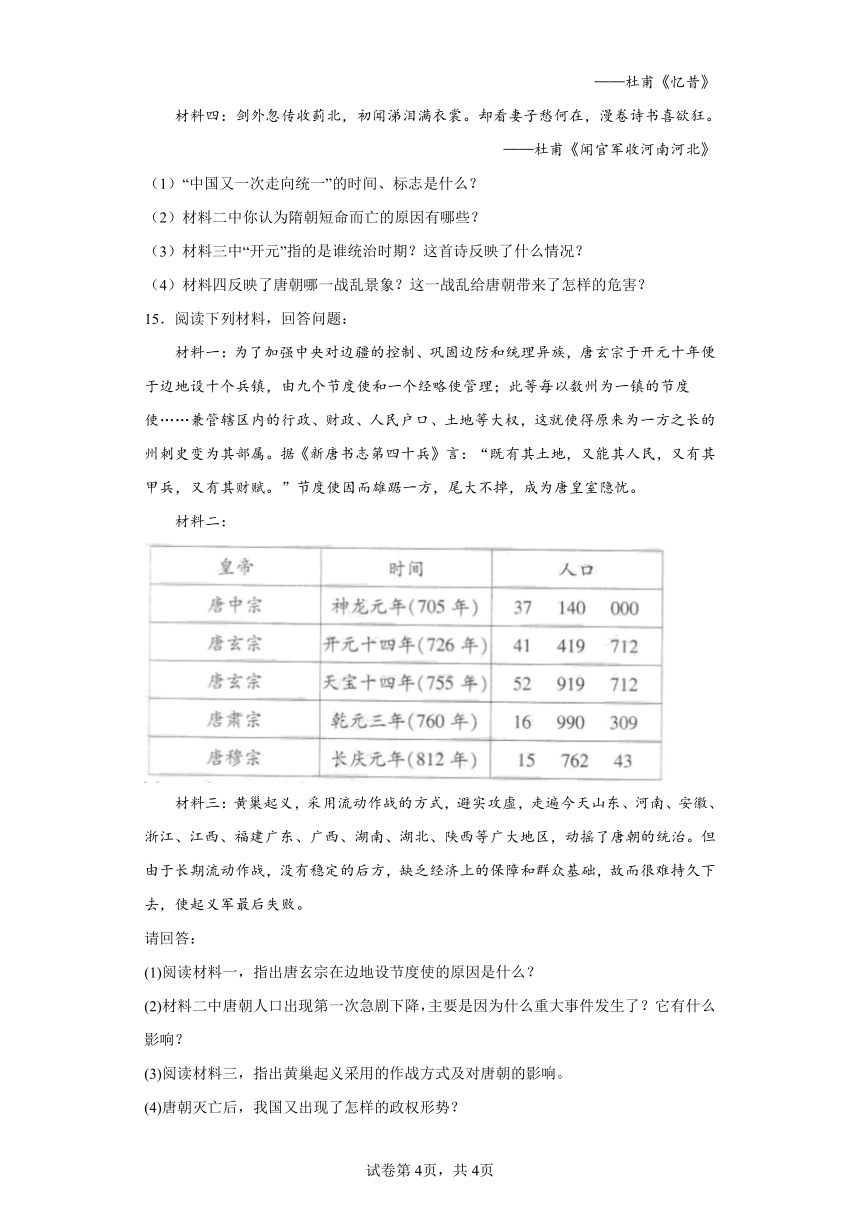

材料二:

材料三:黄巢起义,采用流动作战的方式,避实攻虚,走遍今天山东、河南、安徽、浙江、江西、福建广东、广西、湖南、湖北、陕西等广大地区,动摇了唐朝的统治。但由于长期流动作战,没有稳定的后方,缺乏经济上的保障和群众基础,故而很难持久下去,使起义军最后失败。

请回答:

(1)阅读材料一,指出唐玄宗在边地设节度使的原因是什么?

(2)材料二中唐朝人口出现第一次急剧下降,主要是因为什么重大事件发生了?它有什么影响?

(3)阅读材料三,指出黄巢起义采用的作战方式及对唐朝的影响。

(4)唐朝灭亡后,我国又出现了怎样的政权形势?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

结合所学知识,安史之乱后形成藩镇割据局面,严重消弱了中央政府对地方的控制,各割据势力相互争斗,加速了唐王朝的衰亡,B项正确,排除A项;藩镇割据局面形成后唐朝没有出现盛世局面,排除C项;藩镇割据局面没有促进了唐朝民族交融,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】

根据题干“一骑红尘妃了笑,无人知是荔枝来”描述的是唐玄宗宠爱杨贵妃的史实,反映了唐玄宗追求享乐,朝廷腐败的表象,A项正确;诗作没有涉及长安城建筑风格和繁荣景象、南方荔枝在长安,得到人民的喜爱、 唐朝的战马速度是一日千里的内容,排除BCD项。故选A项。

3.D

【详解】

结合所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生,发动了大规模起义。起义军在黄巢的率领下,黄巢起义转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。D项正确;安史之乱后,形成了藩镇割据局面,排除A项;907年,朱温建立了后梁政权唐朝至此灭亡,排除B项;平定了安史之乱,与题干内容不符,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

根据材料“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反叛为乱之始。”,分析可知,材料体现了唐玄宗统治后期追求享乐,任用宇文融、李林甫、杨国忠等奸臣,导致唐朝朝政混乱腐败,出现了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。D项正确;政治腐败引发安史之乱,唐朝由盛转衰,排除A项;外重内轻是其唐朝军事方面的表现,是唐朝衰亡的原因,但不是最主要的原因,排除B项;政治腐败导致唐朝社会矛盾尖锐,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】

依据所学知识可知,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。从此北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,进入五代时期,C项正确;黄巢领导了唐末农民起义,但后来被镇压失败,排除A项;王仙芝是唐末农民起义领袖,但后来被镇压失败,排除B项;柴荣是五代时期后周的皇帝,与题意不符,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】

根据所学可知,唐太宗时期出现“贞观之治”,唐玄宗统治前期出现“开元盛世”,后期出现安史之乱,唐朝由盛转衰,①是“贞观之治”,②是安史之乱,B项正确;①是“贞观之治”,②是安史之乱,排除ACD项。故选B项。

7.D

【详解】

从图片中的后周、后蜀,可得出这是五代十国时期,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。D项正确;ABC项错误。故选D项。

8.C

【详解】

根据所学可知,唐朝末年的农民起义中,黄巢率领农民起义军攻入长安,建立政权,C项正确;刘邦、陈胜是秦末农民起义的领袖,排除AB项;洪秀全是近代太平天国运动的领导人,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】

根据材料两首诗可知,《忆昔》反映了唐朝开元盛世时期的繁荣富庶景象,天下太平,远行走路,也很安全。《春望》反映了安史之乱时期的景象。这首诗的前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。结合所学知识可知,唐玄宗在位前期政治清明,社会经济繁荣,政治清明,人口增多,国家财政收入稳定。唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。唐玄宗统治后期朝政混乱,导致“安史之乱”。安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。战乱使北方生产遭到严重破坏。B项正确;《忆昔》反映开元盛世,排除A项;安史之乱后的黄巢起义给唐朝致命的打击,排除C项;“朱温灭唐”与材料两首诗的时间不符,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】

依据所学知识可知,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“十国”,A项符合题意;五代十国是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续 ,它们的开国君主都是掌握兵权的武将,B项说法正确,与题意不符,排除B项;当时的南方地区由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上有一定发展,C项说法正确,与题意不符,排除C项;五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势,D项说法正确,与题意不符,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】

依据“唐末黄巢起义后,藩镇割据才普遍出现……唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力强盛的政权控制中原,形成五代”可知反映了五代十国的实质是唐末以来藩镇割据局面的延续,C项正确;黄巢起义被唐朝统治者镇压下去,排除A项;依据题干可知藩镇割据普遍出现于黄巢起义后,排除B项;题干没有体现五代十国时期战乱不已,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”,B项正确;后唐、后梁是五代里的政权,排除AC项;西汉不是五代十国时期的政权,排除D项。故选B项。

13.(1)隋朝大运河:A材料:大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流。

(2)方镇(藩镇)太重,君弱臣强;稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)科举制;从注重门第出身到注重能力的变化;

【详解】

(1)根据所学知识,可知AB所说的为京杭大运河,根据材料“其为利也博哉!”可知大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流,因此A为肯定态度,

(2)根据材料“方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已”,可知方镇(藩镇)太重,君弱臣强;根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”,可知稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)根据材料“改用考试的方法”,可知实行科举制;根据材料“向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,可知从注重门第出身到注重能力的变化。

14.(1)589年,隋灭陈。

(2)隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担沉重。

(3)唐玄宗李隆基;唐玄宗早期国富民强,开元盛世时期的景象。

(4)安史之乱;是唐朝由盛而衰的转折点,也造成唐朝藩镇割据局面的形成。

【详解】

(1)结合所学可知,589年,隋灭陈。隋朝的建立,结束了南北朝的分裂局面。必要前提是国家的统一结束对抗与纷争走向和平发展之路。

(2)根据材料“隋炀帝遂悉荒淫。丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。”,可见,隋朝灭亡的原因是隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担沉重。

(3)结合所学可知,“开元”指的是唐玄宗李隆基;诗句的意思的开元全盛时期,连小县城都有上万户人家。农业连年获得丰收,粮食装满了公家和私人的仓库,人民生活十分富裕。 反映了唐玄宗早期国富民强,开元盛世时期的景象。

(4)据材料“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳.却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”可知,诗反映了唐朝安史之乱时的衰败景象,唐玄宗统治后期,宠爱杨贵妃,不理朝政,重用奸臣杨国忠、李林甫,造成朝政混乱,安禄山、史思明先后发动叛乱,史称安史之乱,从此唐朝由强盛转向衰落,也造成唐朝藩镇割据局面的形成。

15.(1)原因:为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族。

(2)事件:安史之乱;影响:唐朝从此由盛转衰。

(3)作战方式:流动作战;影响:动摇了唐朝的统治。

(4)政权形势:五代十国。

(1)

原因:根据材料“为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族……”可得出,为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族。

(2)

事件:根据材料及所学可得出,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。故导致材料中公元760年人口数急剧下降的重大历史事件是安史之乱。

影响:根据所学可得出,安史之乱持续了八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

(3)

作战方式:根据材料“黄巢起义,采用流动作战的方式”可得出,流动作战。

影响:根据材料“……动摇了唐朝的统治”可得出,动摇了唐朝的统治。

(4)

政权形势:根据所学可得出,唐朝灭亡后,我国又出现了五代十国的形势。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.安史之乱后,唐朝“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”形成了割据局面。这一现象( )

A.加强了唐朝的中央权力 B.加速了唐王朝的衰亡

C.推动了盛世局面的出现 D.促进了唐朝民族交融

2.唐代诗人杜牧有诗云:“长安回望绣成堆,山项顶门次第开。一骑红尘妃了笑,无人知是荔枝来。”杜牧的诗反映了

A.唐玄宗追求享乐,朝政腐败的表象 B.长安城建筑风格和繁荣景象

C.南方荔枝在长安,得到人民的喜爱 D.唐朝的战马速度是一日千里

3.黄巢领导的唐末农民大起义( )

A.形成了藩镇割据局面 B.推翻了唐朝的统治

C.平定了安史之乱 D.给唐朝统治以致命打击

4.“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反叛为乱之始。”材料说明唐朝衰亡的原因是( )

A.安史之乱 B.外重内轻 C.矛盾尖锐 D.政治腐败

5.《三字经》曰:“梁、唐、晋、及汉、周,称五代,皆有由。”通过学习,我们知道“五代”的开创者是( )

A.黄巢 B.王仙芝 C.朱温 D.柴荣

6.绘制年代尺是培养“时空观念”的重要途径。如图的隋唐历史时间轴中依次是

A.安史之乱、“贞观之治” B.“贞观之治”、安史之乱

C.“文景之治”、安史之乱 D.“贞观之治”、光武中兴

7.下图为我国古代某一时期的形势图(局部)。结合所学知识可知,该时期是

A.隋唐时期 B.明清时期 C.宋元时期 D.五代十国时期

8.唐朝末年,领导农民起义军攻入长安的是

A.刘邦 B.陈胜 C.黄巢 D.洪秀全

9.杜甫有“诗史”别称,下面他的两首诗展示的情景迥异,主要原因是( )

A.开元盛世 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.朱温灭唐

10.下列关于五代十国时期的叙述,错误的是

A.北方黄河流域的十个政权,史称“十国”

B.五代十国是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续

C.南方政局相对稳定

D.统一始终是一个客观存在的必然趋势

11.唐末黄巢起义后,藩镇割据才普遍出现,部分实力雄厚的藩镇先后被封为王,所建立的封国实际上已是高度自主的王国。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力强盛的政权控制中原,形成五代…材料反映了( )

A.黄巢起义推翻了唐朝的统治 B.藩镇割据形成于唐朝灭亡后

C.五代十国的实质 D.五代十国战乱不已

12.五代十国时期,十国中位于北方的是

A.后唐 B.北汉 C.后梁 D.西汉

二、综合题

13.改革和创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识,探究以下问题。

材料一:

A:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”——唐朝皮日休 B:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。”——唐代诗人胡曾《汴水》

材料二 (宋太祖)一日召赵普曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“此非他故,方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”——《续资治通鉴长编》

材料三 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏扬《中国人史纲》

(1)材料一中A、B两则材料评价的对象是什么?哪则材料对此对象的评价持肯定态度?(填序号即可)主要依据是什么?

(2)结合材料二,赵普认为唐末以来政局动乱的原因是什么?针对存在的这种问题,赵普给宋太祖提出了哪些解决措施?

(3)材料三反映了隋朝选拔人才的创新制度是什么?这一创新制度使选官标准发生了怎样的变化?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:公元6世纪80年代,在结束了200多年的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣与开放的时代。

材料二:隋炀帝遂悉荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡,丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。

——杜佑《通典 历代盛衰户口》

材料三:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”

——杜甫《忆昔》

材料四:剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

——杜甫《闻官军收河南河北》

(1)“中国又一次走向统一”的时间、标志是什么?

(2)材料二中你认为隋朝短命而亡的原因有哪些?

(3)材料三中“开元”指的是谁统治时期?这首诗反映了什么情况?

(4)材料四反映了唐朝哪一战乱景象?这一战乱给唐朝带来了怎样的危害?

15.阅读下列材料,回答问题:

材料一:为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族,唐玄宗于开元十年便于边地设十个兵镇,由九个节度使和一个经略使管理;此等每以数州为一镇的节度使……兼管辖区内的行政、财政、人民户口、土地等大权,这就使得原来为一方之长的州刺史变为其部属。据《新唐书志第四十兵》言:“既有其土地,又能其人民,又有其甲兵,又有其财赋。”节度使因而雄踞一方,尾大不掉,成为唐皇室隐忧。

材料二:

材料三:黄巢起义,采用流动作战的方式,避实攻虚,走遍今天山东、河南、安徽、浙江、江西、福建广东、广西、湖南、湖北、陕西等广大地区,动摇了唐朝的统治。但由于长期流动作战,没有稳定的后方,缺乏经济上的保障和群众基础,故而很难持久下去,使起义军最后失败。

请回答:

(1)阅读材料一,指出唐玄宗在边地设节度使的原因是什么?

(2)材料二中唐朝人口出现第一次急剧下降,主要是因为什么重大事件发生了?它有什么影响?

(3)阅读材料三,指出黄巢起义采用的作战方式及对唐朝的影响。

(4)唐朝灭亡后,我国又出现了怎样的政权形势?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

结合所学知识,安史之乱后形成藩镇割据局面,严重消弱了中央政府对地方的控制,各割据势力相互争斗,加速了唐王朝的衰亡,B项正确,排除A项;藩镇割据局面形成后唐朝没有出现盛世局面,排除C项;藩镇割据局面没有促进了唐朝民族交融,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】

根据题干“一骑红尘妃了笑,无人知是荔枝来”描述的是唐玄宗宠爱杨贵妃的史实,反映了唐玄宗追求享乐,朝廷腐败的表象,A项正确;诗作没有涉及长安城建筑风格和繁荣景象、南方荔枝在长安,得到人民的喜爱、 唐朝的战马速度是一日千里的内容,排除BCD项。故选A项。

3.D

【详解】

结合所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生,发动了大规模起义。起义军在黄巢的率领下,黄巢起义转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。D项正确;安史之乱后,形成了藩镇割据局面,排除A项;907年,朱温建立了后梁政权唐朝至此灭亡,排除B项;平定了安史之乱,与题干内容不符,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

根据材料“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反叛为乱之始。”,分析可知,材料体现了唐玄宗统治后期追求享乐,任用宇文融、李林甫、杨国忠等奸臣,导致唐朝朝政混乱腐败,出现了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。D项正确;政治腐败引发安史之乱,唐朝由盛转衰,排除A项;外重内轻是其唐朝军事方面的表现,是唐朝衰亡的原因,但不是最主要的原因,排除B项;政治腐败导致唐朝社会矛盾尖锐,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】

依据所学知识可知,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。从此北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,进入五代时期,C项正确;黄巢领导了唐末农民起义,但后来被镇压失败,排除A项;王仙芝是唐末农民起义领袖,但后来被镇压失败,排除B项;柴荣是五代时期后周的皇帝,与题意不符,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】

根据所学可知,唐太宗时期出现“贞观之治”,唐玄宗统治前期出现“开元盛世”,后期出现安史之乱,唐朝由盛转衰,①是“贞观之治”,②是安史之乱,B项正确;①是“贞观之治”,②是安史之乱,排除ACD项。故选B项。

7.D

【详解】

从图片中的后周、后蜀,可得出这是五代十国时期,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。D项正确;ABC项错误。故选D项。

8.C

【详解】

根据所学可知,唐朝末年的农民起义中,黄巢率领农民起义军攻入长安,建立政权,C项正确;刘邦、陈胜是秦末农民起义的领袖,排除AB项;洪秀全是近代太平天国运动的领导人,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】

根据材料两首诗可知,《忆昔》反映了唐朝开元盛世时期的繁荣富庶景象,天下太平,远行走路,也很安全。《春望》反映了安史之乱时期的景象。这首诗的前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。结合所学知识可知,唐玄宗在位前期政治清明,社会经济繁荣,政治清明,人口增多,国家财政收入稳定。唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。唐玄宗统治后期朝政混乱,导致“安史之乱”。安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。战乱使北方生产遭到严重破坏。B项正确;《忆昔》反映开元盛世,排除A项;安史之乱后的黄巢起义给唐朝致命的打击,排除C项;“朱温灭唐”与材料两首诗的时间不符,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】

依据所学知识可知,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“十国”,A项符合题意;五代十国是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续 ,它们的开国君主都是掌握兵权的武将,B项说法正确,与题意不符,排除B项;当时的南方地区由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上有一定发展,C项说法正确,与题意不符,排除C项;五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势,D项说法正确,与题意不符,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】

依据“唐末黄巢起义后,藩镇割据才普遍出现……唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力强盛的政权控制中原,形成五代”可知反映了五代十国的实质是唐末以来藩镇割据局面的延续,C项正确;黄巢起义被唐朝统治者镇压下去,排除A项;依据题干可知藩镇割据普遍出现于黄巢起义后,排除B项;题干没有体现五代十国时期战乱不已,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”,B项正确;后唐、后梁是五代里的政权,排除AC项;西汉不是五代十国时期的政权,排除D项。故选B项。

13.(1)隋朝大运河:A材料:大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流。

(2)方镇(藩镇)太重,君弱臣强;稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)科举制;从注重门第出身到注重能力的变化;

【详解】

(1)根据所学知识,可知AB所说的为京杭大运河,根据材料“其为利也博哉!”可知大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流,因此A为肯定态度,

(2)根据材料“方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已”,可知方镇(藩镇)太重,君弱臣强;根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”,可知稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)根据材料“改用考试的方法”,可知实行科举制;根据材料“向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,可知从注重门第出身到注重能力的变化。

14.(1)589年,隋灭陈。

(2)隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担沉重。

(3)唐玄宗李隆基;唐玄宗早期国富民强,开元盛世时期的景象。

(4)安史之乱;是唐朝由盛而衰的转折点,也造成唐朝藩镇割据局面的形成。

【详解】

(1)结合所学可知,589年,隋灭陈。隋朝的建立,结束了南北朝的分裂局面。必要前提是国家的统一结束对抗与纷争走向和平发展之路。

(2)根据材料“隋炀帝遂悉荒淫。丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。”,可见,隋朝灭亡的原因是隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担沉重。

(3)结合所学可知,“开元”指的是唐玄宗李隆基;诗句的意思的开元全盛时期,连小县城都有上万户人家。农业连年获得丰收,粮食装满了公家和私人的仓库,人民生活十分富裕。 反映了唐玄宗早期国富民强,开元盛世时期的景象。

(4)据材料“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳.却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”可知,诗反映了唐朝安史之乱时的衰败景象,唐玄宗统治后期,宠爱杨贵妃,不理朝政,重用奸臣杨国忠、李林甫,造成朝政混乱,安禄山、史思明先后发动叛乱,史称安史之乱,从此唐朝由强盛转向衰落,也造成唐朝藩镇割据局面的形成。

15.(1)原因:为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族。

(2)事件:安史之乱;影响:唐朝从此由盛转衰。

(3)作战方式:流动作战;影响:动摇了唐朝的统治。

(4)政权形势:五代十国。

(1)

原因:根据材料“为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族……”可得出,为了加强中央对边疆的控制、巩固边防和统理异族。

(2)

事件:根据材料及所学可得出,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。故导致材料中公元760年人口数急剧下降的重大历史事件是安史之乱。

影响:根据所学可得出,安史之乱持续了八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

(3)

作战方式:根据材料“黄巢起义,采用流动作战的方式”可得出,流动作战。

影响:根据材料“……动摇了唐朝的统治”可得出,动摇了唐朝的统治。

(4)

政权形势:根据所学可得出,唐朝灭亡后,我国又出现了五代十国的形势。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源