鲁科版(五四制)物理八年级下 第六章 第三节 重力 教案

文档属性

| 名称 | 鲁科版(五四制)物理八年级下 第六章 第三节 重力 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 693.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(五四制) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 22:26:28 | ||

图片预览

文档简介

《重力》教 学 设 计

【教材分析】

(1)内容分析

本节课主要内容是重力及其三要素。

(2)教材的地位和作用

《重力》这一节是力和运动章节的重要内容。本节课是在学生学习了力及其相互作用和弹力、弹簧测力计的基础上,以重力的三要素为核心内容,将生活现象和生活体验有机联系起来。因此,本节的主要任务是引导学生对“重力”的认识从感性上升到理性,真正从物理角度认识、分析、思考问题,提高科学素养。

【课标分析】

《物理课程标准》中要求体现“以提高全体学生的科学素养为主要目标”;“满足每个学生的发展基本需求”;“注重科学探究,提倡学习方式多样化”等,基于这样的指导思想,我在设计本节课时,努力做到以新课程标准为教学依据,引导学生通过观察、思考、探究、合作、交流等方式来完成对教学内容的学习,在教学过程中充分体现“以学生为本”,注重激发学生的学习兴趣,使学生从被动的学习变为主动学习。力求体现“以学生为主体,师生平等交流共同探索”的教学思想。

《重力》是新课程标准中运动和相互作用主题下机械运动和力中的内容,基本要求是:

(3)通过常见事例或实验,了解重力。

【学情分析】

初中学生学习物理的兴趣主要是直接兴趣,因此,他们对演示实验大多数呈现较强烈的直接兴趣,特别对课堂教学中成功而有趣味的实验表现出较自觉的注意,能有意识的将注意力聚焦在演示实验上。他们对动手操作有浓厚的兴趣,愿意进行物理实验,但这种兴趣的特点是只对操作对象本身感兴趣,却忽视了事物本质的认识。由于认知水平的限制,他们的思维往往离不开具体事物的支持。学生的物理思维基本上还处在具体运算阶段和前运算阶段,存在思维片面性、肤浅性和动摇性。基础教育的任务不在仅仅是传授知识,更重要的是让学生掌握学习的方法,培养他们终身学习的愿望和能力。具体分析如下:

1.知识储备情况:学生对力有了初步认识,刚刚学习了弹簧测力计的使用。对重力有关的现象有一定的生活经验基础。但对重力的三要素不太了解。

2.能力现状:初步掌握了物理实验操作技能,了解了科学探究的基本环节,但参与的探究活动较少,探究能力和分析能力有待提高。

3.心理状况:本课题的内容与学生的生活联系密切,因此学生的心理和情绪都处于兴奋和好奇状态。

【学习目标】

初中学生学习物理的兴趣主要是直接兴趣,因此,他们对演示实验大多数呈现较强烈的直接兴趣,特别对课堂教学中成功而有趣味的实验表现出较自觉的注意,能有意识的将注意力聚焦在演示实验上。他们对动手操作有浓厚的兴趣,愿意进行物理实验,但这种兴趣的特点是只对操作对象本身感兴趣,却忽视了事物本质的认识。由于认知水平的限制,他们的思维往往离不开具体事物的支持。学生的物理思维基本上还处在具体运算阶段和前运算阶段,存在思维片面性、肤浅性和动摇性。基础教育的任务不在仅仅是传授知识,更重要的是让学生掌握学习的方法,培养他们终身学习的愿望和能力。具体分析如下:

1.知识储备情况:学生对力有了初步认识,刚刚学习了弹簧测力计的使用。对重力有关的现象有一定的生活经验基础。但对重力的三要素不太了解。

2.能力现状:初步掌握了物理实验操作技能,了解了科学探究的基本环节,但参与的探究活动较少,探究能力和分析能力有待提高。

3.心理状况:本课题的内容与学生的生活联系密切,因此学生的心理和情绪都处于兴奋和好奇状态。

【重点和难点】

重点:通过实验探究重力大小与质量的关系。

难点:重力的方向。

【课前准备】

1.学生的学习准备:教材

2.教师的教学准备:研究课标、教材、学生情况、改进分组实验进行教学设计

3.教学用具的设计和准备:多媒体课件、处理数据的方式、重垂线、水平仪 、分组实验器材

【教学过程】

一、情境导入,引出新课:

通过播放生活中常见的重力现象的视频,让学生观察视频中物体的运动有什么共同特点?并列举其他的常见实例,进而引出重力。

(设计意图:用学生熟悉的生活现象创设问题情境,使物理知识生活化,体现“从生活走向物理,从物理走向生活”的物理学习理念。)

二、重力及其三要素

由引入得出重力的定义:物体由于地球的吸引而受到的力叫做重力,给出重力的符号G。通过回忆第一节一个力的产生至少需要几个物体,引导学生指出重力的施力物体。教师补充:地球附近的所有物体都受到重力的作用。

问题启发:宇宙中八大行星绕太阳转动,为什么行星没有飞离太阳?

教师补充:宇宙中任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间都存在相互吸引的力,这个力叫做万有引力。行星运动过程中正是由于受到万有引力而改变运动状态。重力就来源于万有引力,是万有引力的一部分,但并不等同于万有引力。

(设计意图:由八大行星绕太阳转动引出万有引力,并简单区分重力和万有引力。树立学生正确的科学伦理认识。)

带学生复习力的三要素,引导学生知道任何力的学习都要从力的三要素开始研究,当然重力也一样。

(设计意图:培养学生知识的迁移能力,逐步形成系统的知识网络。)

(一)重力的大小:

1.提出问题:重力的大小可能与哪些因素有关?

学生体验活动:用手感受不同物体所受重力的大小,并猜想:重力的大小可能跟什么因素有关?进而提出猜想。

2.学生猜想—分析猜想

提出问题:重力的大小与质量之间到底存在怎样的定量关系呢?

3.设计实验方案

给出三个提示问题,学生小组讨论设计本实验的方案。

(1)需要改变哪个物理量?

(2)需要测量哪个物理量?

(3)用什么仪器测量?

学生展示方案,并相互补充完善。多次测量,完善科学方法。

(设计意图:完善实验方案,学生设计实验的能力还不是很成熟,以问题引领的的方式引发学生思考完善实验方案,促进学生物理思维品质的优化。)

复习如何正确使用弹簧测力计。

给同学们准备不同的物体进行实验,1~4组用钩码进行测量,5~8组用木块,9~12组用铜块。

(设计意图:优化实验器材,将学生实验分为三大组,分别用钩码、木块和铜块进行实验,让学生结合自己的数据和其他小组的数据中分析规律,引导学生掌握正确的科学方法,培养学生的科学精神。)

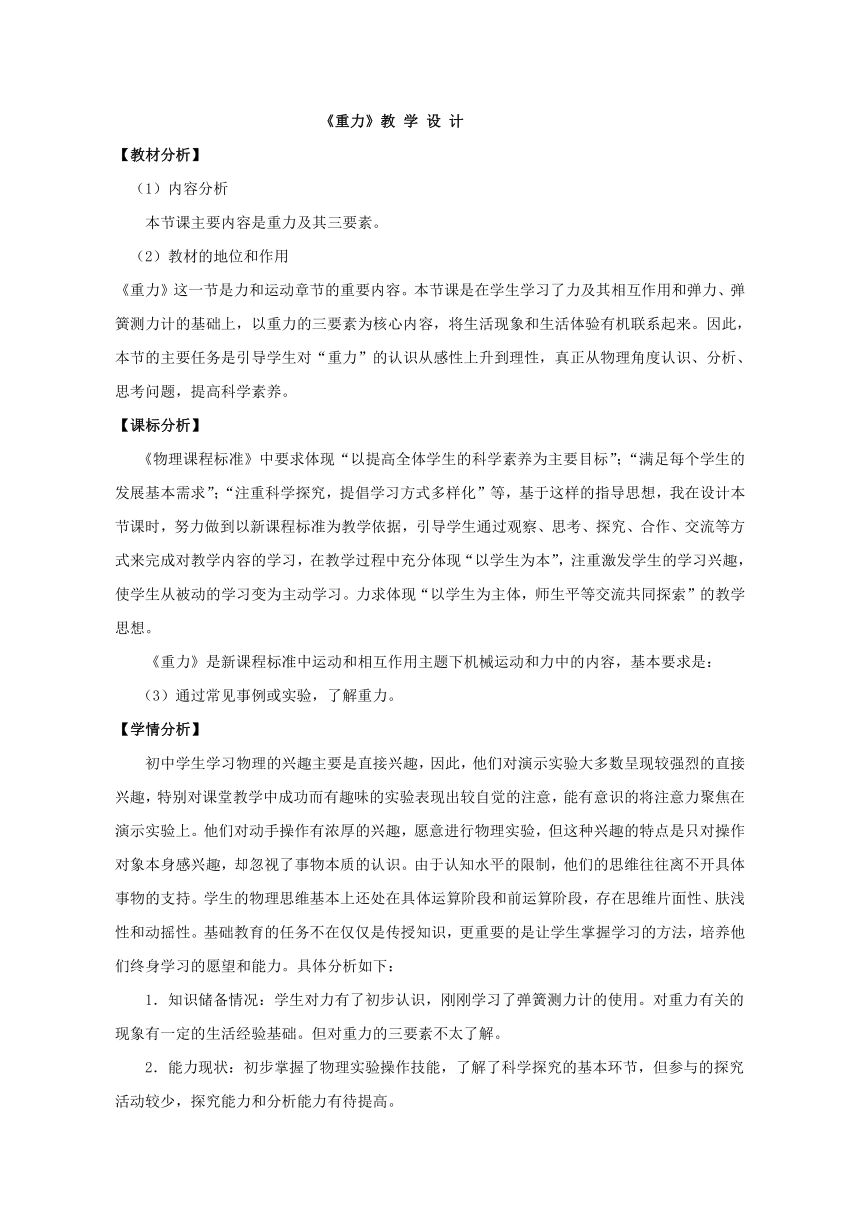

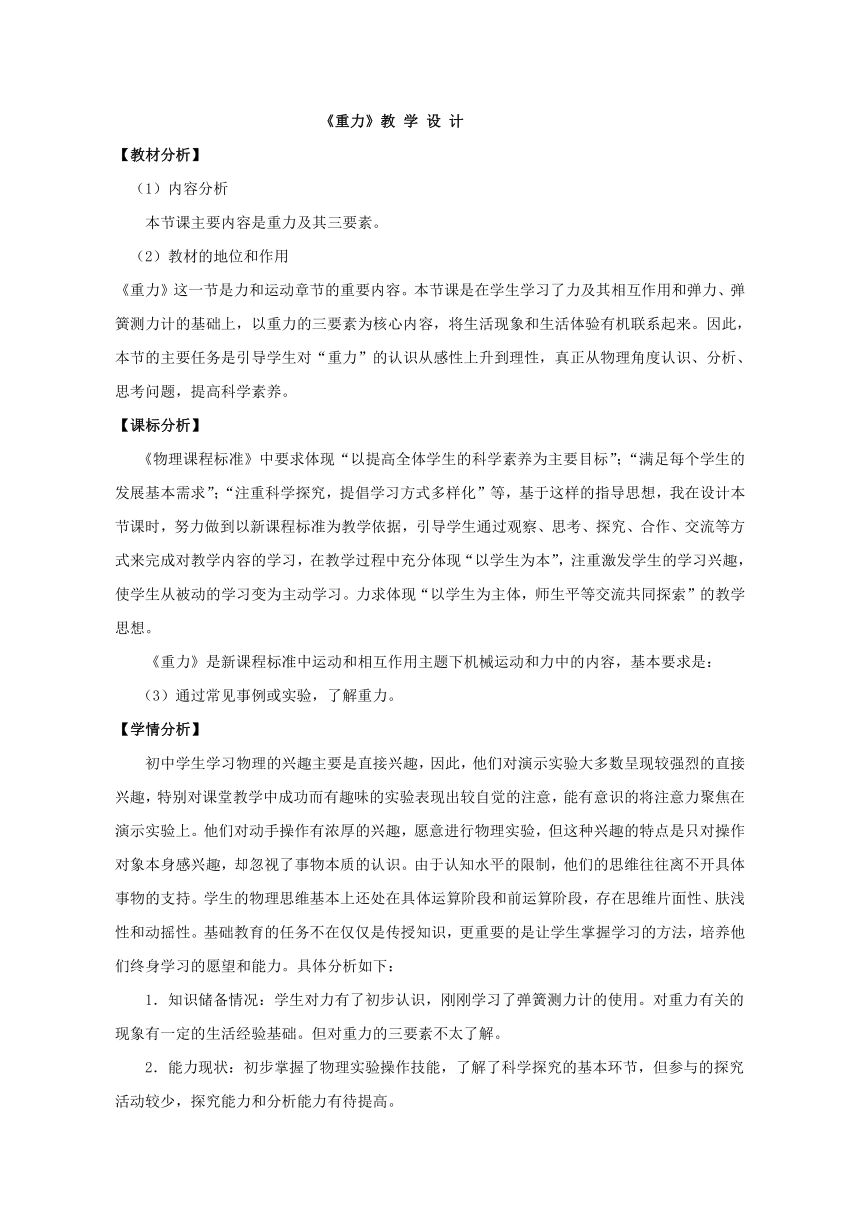

教师引导学生实验中小组合理分工,有测量、有记录、有计算,将数据记录到学案的表格中。测得快的小组将数据输入电脑excel表格中。

4.学生实验:收集数据并分析数据得出结论

5.结果展示:学生用多种方法呈现实验结论。

方法一:体积成倍增加,质量也成倍增加

方法二:质量与体积的比值

方法三:图像法

(设计意图:借助多媒体呈现钩码、木块铜块的重力和质量的函数图像的生成过程,学生由函数图像轻而易举的得出了G与m的关系。渗透处理数据的方法。在关注知识的同时关注学生能力的培养。)

教师补充:一组数据得出结论具有偶然性,然后分析屏幕上学生的三组数据是否符合相同的规律?进而指出重力与质量成正比结论具有普遍性。

鼓励学生用多种方法分析处理数据。

6.通过分析得出结论:物体所受重力的大小与质量成正比,他们的比值为一个定值。

利用学生的数据进行验证比值大小。

教师补充:科学家们通过更加精密的测量得到这个数值是9.8,用g来表示。利用公式推导出单位是N/kg,引导同学们回忆密度和速度单位的物理意义,说出9.8N/kg的物理意义。

(设计意图:创设实验探究环境,引导学生积极参与过程性体验。落实分组实验,激发学生兴趣,提高学生的课堂参与度,培养学生的动手操作能力。引导学生在观察、实验和交流讨论中学习物理,提高学生的科学探究能力,提升学生的科学素养。)

教师追问:那g的大小是一成不变的?学生看到课本第九页的相关链接,从中找到规律: g值与纬度有关。(进一步说明学生猜想:重力与位置有关)

教师补充:不同纬度g值相差不大,计算时都可以取9.8N/kg,粗略计算时还可以取10N/kg。

让学生利用g=G/kg进行变形得出G=mg,m=G/g。

教师补充:通过公式变形,我们可以看到,已知任何两个物理量都可以利用公式求出第三个物理量。

学生练习公式的使用。

例1: 某同学的质量是50Kg,他受到的重力约多大?

(二)重力的方向

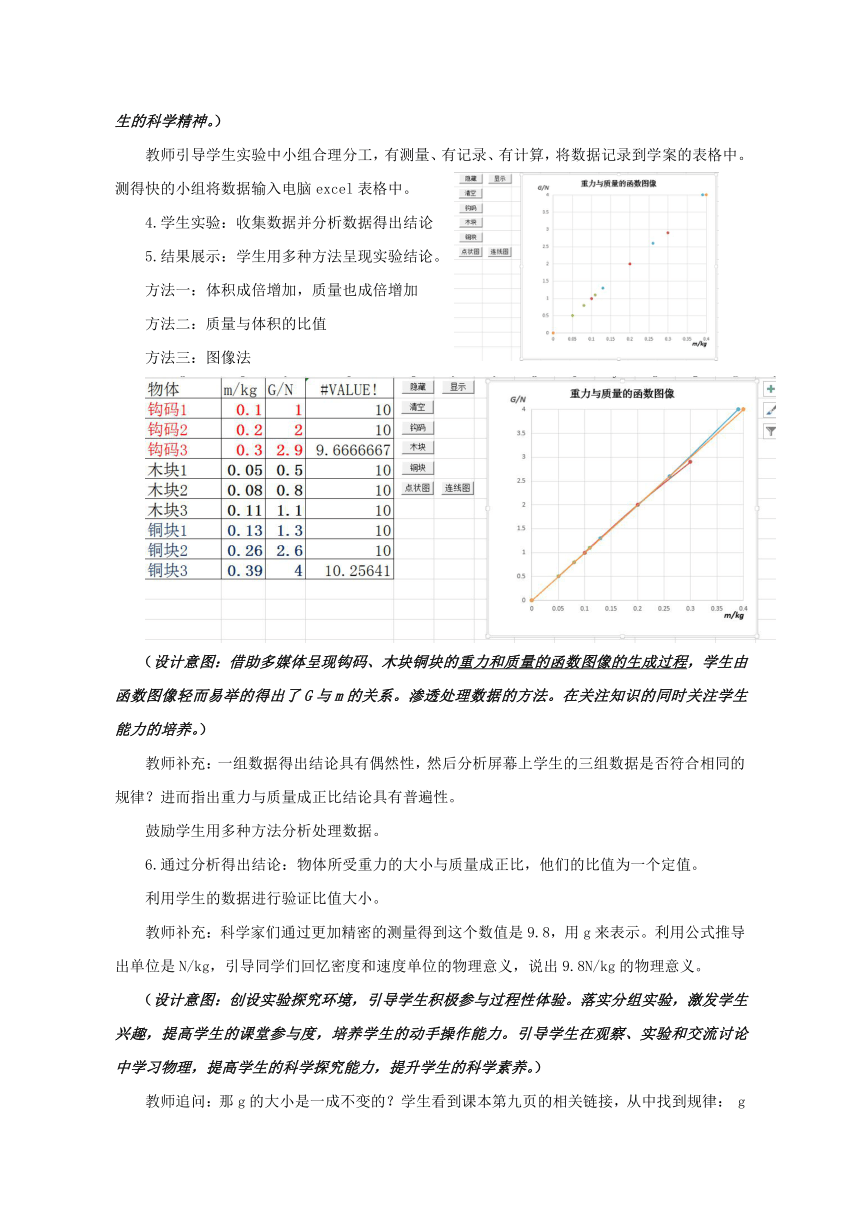

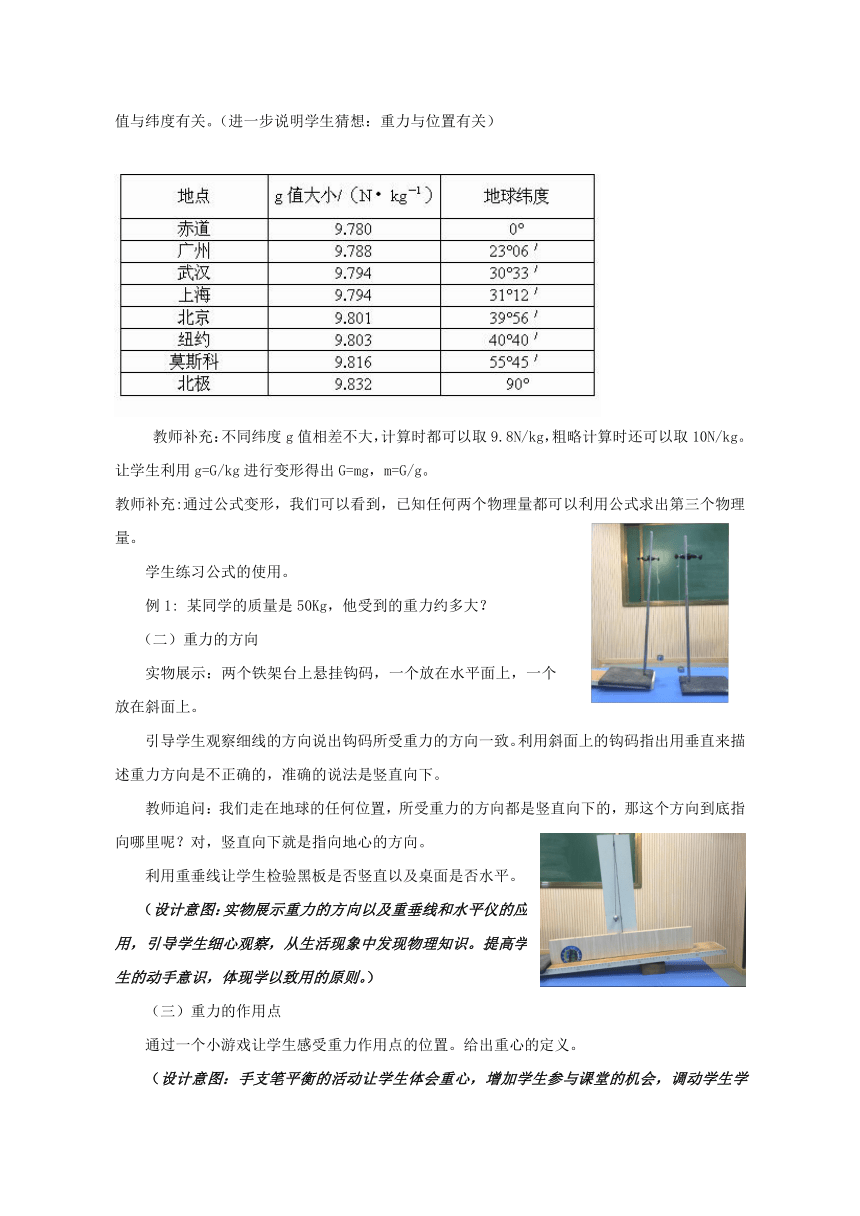

实物展示:两个铁架台上悬挂钩码,一个放在水平面上,一个放在斜面上。

引导学生观察细线的方向说出钩码所受重力的方向一致。利用斜面上的钩码指出用垂直来描述重力方向是不正确的,准确的说法是竖直向下。

教师追问:我们走在地球的任何位置,所受重力的方向都是竖直向下的,那这个方向到底指向哪里呢?对,竖直向下就是指向地心的方向。

利用重垂线让学生检验黑板是否竖直以及桌面是否水平。

(设计意图:实物展示重力的方向以及重垂线和水平仪的应用,引导学生细心观察,从生活现象中发现物理知识。提高学生的动手意识,体现学以致用的原则。)

(三)重力的作用点

通过一个小游戏让学生感受重力作用点的位置。给出重心的定义。

(设计意图:手支笔平衡的活动让学生体会重心,增加学生参与课堂的机会,调动学生学习的积极性引起学生对知识的关注。)

通过一段视频让学生看到重心的应用给我们的生活带来了很多的乐趣。

(设计意图:重心应用的视频让学生在发现物理知识的同时,激发学生的学习兴趣,引发学生思考,培养学生的科学好奇心。)

教师提问:那物体的重心在哪里呢?

找规则几何体的重心。指出形状规则的几何体的重心在几何中心。

三、反馈与小结

反馈练习:用作图的方式把重力表示出来。

画出飞行中的足球所受重力的示意图 (用力的示意图表示重力)(直尺铅笔作图)

学生思考这节课的收获与大家分享并相互补充。

四、链接科技发展,渗透德育教育

问题引导:我们生活在地球上,一举一动都要受到重力的影响,那在太空失重的状态下会是怎样的呢?让学生思考。

视频呈现:2013年6月20日航天员王亚平呈现的我国史上第一次,也是世界史上第二次太空授课。

通过视频让学生看到跟平时所见到的不一样的现象。伟大的科学家牛顿曾经说过:“没有大胆的猜想,就没有伟大的发明和发现。”希望同学们在今后的生活和学习中保持对周围世界的好奇,细心观察,大胆猜想,勇于探究,尊重证据,敢于创新,为社会发展和国家富强做出贡献。

(设计意图:让学生认识到我国的科技发展,培养学生有关注国际科技发展、关注国家科技进步的意识,有振兴中华的使命感和责任感。)

五、达标检测

1.关于重力的叙述,下列说法中正确的是( )

A.物体的质量越大,受到的重力也越大,所以物体的重力是由物体的质量产生的

B.重力是物体本身的一种属性

C.放在支撑面上的物体受到的重力的方向总是垂直向下的

D.物体的重力是由于地球对它的吸引而产生的

2.地面附近的物体由于地球吸引而受到的力叫_________,它的方向总是_________。利用这个性质,建筑工人常用重垂线来检查墙壁是否_________,还可用重垂线来检查桌面或窗台是否_________。

3.质量是10 kg的物体,受到的重力大约是______N;一个物体受到的重力是1 N,则它的质量是_____g(g取10 N/kg).

4.不考虑空气的阻力的作用,质量是4千克的铅球正在空中飞行,它受到______力的作用,方向是__________,施力物体是________,力的大小是_________牛。

6.一个南瓜所受到的的重力是30N,它的质量是多少?(g=10N/kg)

(设计意图:通过当堂检测,学生运用已学知识去解决新问题、回答新提问或者学习新内容,实现学生自我反馈。)

六、作业:请同学们写一篇科普小论文;假如失去了重力,生活会是怎样?

(设计意图:利用开放性作业,将课堂内容延续到课下,激发学生的兴趣,引发学生的深层思考,实现学习的迁移。)

【效果分析】

1.创设实验探究环境,引导学生积极参与过程性体验。

(1)落实分组实验

以小组为单位进行分组实验,激发学生兴趣,提高学生的课堂参与度,培养学生的动手操作能力。引导学生在观察、实验和交流讨论中学习物理,提高学生的科学探究能力。

(2)优化实验器材。

学生实验分为三大组,分别用钩码、木块和铜块进行实验,让学生结合自己的数据和其他小组的数据中分析规律,引导学生掌握正确的科学方法,培养学生的科学精神。

(3)完善实验方案。

学生设计实验的能力还不是很成熟,以问题引领的的方式引发学生思考完善实验方案,促进学生物理思维品质的优化。

(4)借助多媒体处理实验数据

借助多媒体呈现钩码、木块铜块的重力和质量的函数图像,学生由函数图像轻而易举的得出了G与m的关系。渗透处理数据的方法。在关注知识的同时关注学生能力的培养。

2.以生活、实践体验为载体,唤醒学生的求知欲。

(1)课前

用学生熟悉的生活现象创设问题情境,使物理知识生活化,体现“从生活走向物理,从物理走向生活”的物理学习理念。

(2)课中

由八大行星绕太阳转动引出万有引力,并简单区分重力和万有引力。树立学生正确的科学伦理认识。

实物展示重力的方向以及重垂线和水平仪的应用,引导学生细心观察,从生活现象中发现物理知识。提高学生的动手意识,体现学以致用的原则。

手支笔平衡的活动让学生体会重心,增加学生参与课堂的机会,调动学生学习的积极性引起学生对知识的关注。

重心应用的视频让学生在发现物理知识的同时,激发学生的学习兴趣,引发学生思考,培养学生的科学好奇心。

太空授课视频的播放让学生认识到我国的科技发展,鼓励学生细心观察、大胆猜想、勇于探究、尊重证据、敢于创新。有关注国际科技发展、关注国家科技进步的意识,有振兴中华的使命感和责任感。

(3)课后

课后作业的设置是一篇科普小论文,假如失去了重力,生活会是怎样?将课堂内容延续到课下,激发学生的兴趣,引发学生的进一步思考。

3.抓住物理特点,帮助学生建构重力。

由第一节力和运动的知识引导学生思考重力的施力物体,以及力的三要素,并说明任何力的学习都要研究力的三要素,结合之前的知识推导公式和单位及其物理意义,培养学生知识迁移的能力。

4.发挥亲身体验的作用,引导学生构建知识,形成意识。

学生用手感受重力的大小,提出猜想,让学生参与到知识的发生发展的过程中。

【观评记录】

丁慎兵老师:刘俊秀老师这节课在教学方面,本节内容的选材符合中学生的认知特点,目标确立适当具体,对教材所提供的知识的应用和挖掘得当。

通过常见的生活现象引入新课,使学生尽快进入学习氛围,通过体验活动进行猜想重力大小可能与什么因素有关,符合学生的认知水平。

多次应用到前面章节的知识,培养学生知识迁移的能力。

通过问题引领,学生自主设计实验方案,体现学生的自主性,培养学生的科学实验能力。

借助现有的器材自制教具,完成教学,培养学生的创新意识。

利用生活实例的趣味性激发学生的学习兴趣和热情,体现“生活离不开物理,物理离不开生活”的新理念。

胡青云老师:在教学方面,教学方法选择得当,而且方法多样,能将体验性实验、演示实验、分组实验和多媒体教学等手段有机地结合起来。

在教学素养方面,教学环节上过渡自然流畅,结构严谨、环环相扣。教态自然,关注学生,通过及时和学生互动发现问题,并准确的解决问题。

在教学效果方面,学生能自主地参加到体验性的实验中来,并在学习活动中团结协作,能积极地提出问题,紧跟教师的思路。

教学中的几个亮点:

1.教师能够利用生活中的物品,巧妙地融入到物理教学中,让学生体验来源于生活中的现重力现象。给学生较高的亲和度,体现了物理源于生活,又服务于生活的理念,激发了学习的兴趣。

2.利用不同的物体进行实验,借助多媒体手段引导学生通过不同的方法分析处理数据,渗透科学方法,提高学生的分析能力以及语言表达能力。教学中时刻注意科学方法的渗透,并让学生自主探究重力大小和质量的关系,体验知识发生发展的全过程。

3.通过太空授课视频,及时进行德育教育,激发学生的学习兴趣,培养学生细心观察,大胆猜想,勇于探究,尊重证据,敢于创新的科学态度和精神。

4.作业设计注重课堂的延展性以及学生多方面能力的培养。

对本节课的整体感觉:

教师从新课程的理念出发,由浅入深给学生创设了一个开放的课堂,充分让学生开展合作学习和自主学习。在轻松、平等的氛围里让学生体验到探究活动中成功的喜悦。

当然了,每一堂课都有其遗憾的地方,在这堂课中,认为有以下几个值得商榷的地方:

1.教师关注全体不够,应扩大参与面,拓展发言面。

2.学生展示方面多为小组合作展示,个人展示环节相对较少。

总之,这堂课的整体效果很好,有许多值得我们学习借鉴的地方。以上仅仅是大家的一点浅见。

【课后反思】

《重力》是山东科学技术出版社物理八年级下册第六章第三节的内容,重力是力和运动章节的重点内容。这节课的设计渗透了我们新课程标准下提倡的有效教学,高效课堂的理念。

对于八年级的学生来说,物理是一门新开设的课程,考虑到初中学生的好奇、好动和对形象直观的东西接受能力较强的特点,在新课进行环节,我通过开展一系列的探究活动,激发学生的学习兴趣,开发学生的活动空间、思维空间以及表现空间。

本节课重在引导学生通过学习物理方法,体验科学探究精神,联系生活实际,从生活现象中发现物理知识,采用多种教学方法,促进学生智力因素和非智力因素的和谐发展,提升学生的科学素养。

法拉第曾经说过:“没有观察,就没有科学。科学发现诞生于仔细的观察之中。”整节课的教学以生活实例和实验探究为主线:通过常见的生活现象引入新课,使学生尽快进入学习氛围,通过体验活动进行猜想重力大小可能与什么因素有关,符合学生的认知水平。借助现有的器材自制教具,展示重垂线和水平仪,完成教学,培养学生的创新意识。利用生活实例的趣味性激发学生的学习兴趣和热情,体现“生活离不开物理,物理离不开生活”的新理念。设置分组实验让学生经历完整的科学实验过程,参与到知识形成的过程中去,“在做中学”,激发学生的学习兴趣,加深学生的理解,培养学生的实验探究能力,提升学生的科学素养。

教学中应用前面章节的知识,培养学生知识迁移的能力,引导学生形成知识网络。通过问题引领,学生自主设计实验方案,体现学生的自主性,培养学生的科学实验能力。利用不同的物体进行实验,引导学生通过不同的方法分析处理数据,借助多媒体手段呈现不同物质的质量与体积的图像生成过程,加深学生的直观认识。教学中时刻注意科学方法的渗透,并让学生自主探究重力大小和质量的关系,体验知识发生发展的全过程,提高学生的分析能力以及语言表达能力。通过太空授课视频,及时进行德育教育,激发学生的学习兴趣,培养学生细心观察,大胆猜想,勇于探究,尊重证据,敢于创新的科学态度和精神。作业设计注重课堂的延展性以及学生多方面能力的培养。

整节课的教学充分体现了“自主、灵动、合作探究”的课堂理念,关注能力培养,关注学生发展。

不足:

对学生的关注不够全面。

计划和目标:

课堂是学生学习知识的主阵地,也是培养学生能力的主渠道。作为一名物理,如何发挥学科特色,体现学科思想,有效渗透德育,在关注知识的同时关注学生能力的培养,已达到使学生学会、学会以及乐的目的。将是我努力和研究的方向。

【教材分析】

(1)内容分析

本节课主要内容是重力及其三要素。

(2)教材的地位和作用

《重力》这一节是力和运动章节的重要内容。本节课是在学生学习了力及其相互作用和弹力、弹簧测力计的基础上,以重力的三要素为核心内容,将生活现象和生活体验有机联系起来。因此,本节的主要任务是引导学生对“重力”的认识从感性上升到理性,真正从物理角度认识、分析、思考问题,提高科学素养。

【课标分析】

《物理课程标准》中要求体现“以提高全体学生的科学素养为主要目标”;“满足每个学生的发展基本需求”;“注重科学探究,提倡学习方式多样化”等,基于这样的指导思想,我在设计本节课时,努力做到以新课程标准为教学依据,引导学生通过观察、思考、探究、合作、交流等方式来完成对教学内容的学习,在教学过程中充分体现“以学生为本”,注重激发学生的学习兴趣,使学生从被动的学习变为主动学习。力求体现“以学生为主体,师生平等交流共同探索”的教学思想。

《重力》是新课程标准中运动和相互作用主题下机械运动和力中的内容,基本要求是:

(3)通过常见事例或实验,了解重力。

【学情分析】

初中学生学习物理的兴趣主要是直接兴趣,因此,他们对演示实验大多数呈现较强烈的直接兴趣,特别对课堂教学中成功而有趣味的实验表现出较自觉的注意,能有意识的将注意力聚焦在演示实验上。他们对动手操作有浓厚的兴趣,愿意进行物理实验,但这种兴趣的特点是只对操作对象本身感兴趣,却忽视了事物本质的认识。由于认知水平的限制,他们的思维往往离不开具体事物的支持。学生的物理思维基本上还处在具体运算阶段和前运算阶段,存在思维片面性、肤浅性和动摇性。基础教育的任务不在仅仅是传授知识,更重要的是让学生掌握学习的方法,培养他们终身学习的愿望和能力。具体分析如下:

1.知识储备情况:学生对力有了初步认识,刚刚学习了弹簧测力计的使用。对重力有关的现象有一定的生活经验基础。但对重力的三要素不太了解。

2.能力现状:初步掌握了物理实验操作技能,了解了科学探究的基本环节,但参与的探究活动较少,探究能力和分析能力有待提高。

3.心理状况:本课题的内容与学生的生活联系密切,因此学生的心理和情绪都处于兴奋和好奇状态。

【学习目标】

初中学生学习物理的兴趣主要是直接兴趣,因此,他们对演示实验大多数呈现较强烈的直接兴趣,特别对课堂教学中成功而有趣味的实验表现出较自觉的注意,能有意识的将注意力聚焦在演示实验上。他们对动手操作有浓厚的兴趣,愿意进行物理实验,但这种兴趣的特点是只对操作对象本身感兴趣,却忽视了事物本质的认识。由于认知水平的限制,他们的思维往往离不开具体事物的支持。学生的物理思维基本上还处在具体运算阶段和前运算阶段,存在思维片面性、肤浅性和动摇性。基础教育的任务不在仅仅是传授知识,更重要的是让学生掌握学习的方法,培养他们终身学习的愿望和能力。具体分析如下:

1.知识储备情况:学生对力有了初步认识,刚刚学习了弹簧测力计的使用。对重力有关的现象有一定的生活经验基础。但对重力的三要素不太了解。

2.能力现状:初步掌握了物理实验操作技能,了解了科学探究的基本环节,但参与的探究活动较少,探究能力和分析能力有待提高。

3.心理状况:本课题的内容与学生的生活联系密切,因此学生的心理和情绪都处于兴奋和好奇状态。

【重点和难点】

重点:通过实验探究重力大小与质量的关系。

难点:重力的方向。

【课前准备】

1.学生的学习准备:教材

2.教师的教学准备:研究课标、教材、学生情况、改进分组实验进行教学设计

3.教学用具的设计和准备:多媒体课件、处理数据的方式、重垂线、水平仪 、分组实验器材

【教学过程】

一、情境导入,引出新课:

通过播放生活中常见的重力现象的视频,让学生观察视频中物体的运动有什么共同特点?并列举其他的常见实例,进而引出重力。

(设计意图:用学生熟悉的生活现象创设问题情境,使物理知识生活化,体现“从生活走向物理,从物理走向生活”的物理学习理念。)

二、重力及其三要素

由引入得出重力的定义:物体由于地球的吸引而受到的力叫做重力,给出重力的符号G。通过回忆第一节一个力的产生至少需要几个物体,引导学生指出重力的施力物体。教师补充:地球附近的所有物体都受到重力的作用。

问题启发:宇宙中八大行星绕太阳转动,为什么行星没有飞离太阳?

教师补充:宇宙中任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间都存在相互吸引的力,这个力叫做万有引力。行星运动过程中正是由于受到万有引力而改变运动状态。重力就来源于万有引力,是万有引力的一部分,但并不等同于万有引力。

(设计意图:由八大行星绕太阳转动引出万有引力,并简单区分重力和万有引力。树立学生正确的科学伦理认识。)

带学生复习力的三要素,引导学生知道任何力的学习都要从力的三要素开始研究,当然重力也一样。

(设计意图:培养学生知识的迁移能力,逐步形成系统的知识网络。)

(一)重力的大小:

1.提出问题:重力的大小可能与哪些因素有关?

学生体验活动:用手感受不同物体所受重力的大小,并猜想:重力的大小可能跟什么因素有关?进而提出猜想。

2.学生猜想—分析猜想

提出问题:重力的大小与质量之间到底存在怎样的定量关系呢?

3.设计实验方案

给出三个提示问题,学生小组讨论设计本实验的方案。

(1)需要改变哪个物理量?

(2)需要测量哪个物理量?

(3)用什么仪器测量?

学生展示方案,并相互补充完善。多次测量,完善科学方法。

(设计意图:完善实验方案,学生设计实验的能力还不是很成熟,以问题引领的的方式引发学生思考完善实验方案,促进学生物理思维品质的优化。)

复习如何正确使用弹簧测力计。

给同学们准备不同的物体进行实验,1~4组用钩码进行测量,5~8组用木块,9~12组用铜块。

(设计意图:优化实验器材,将学生实验分为三大组,分别用钩码、木块和铜块进行实验,让学生结合自己的数据和其他小组的数据中分析规律,引导学生掌握正确的科学方法,培养学生的科学精神。)

教师引导学生实验中小组合理分工,有测量、有记录、有计算,将数据记录到学案的表格中。测得快的小组将数据输入电脑excel表格中。

4.学生实验:收集数据并分析数据得出结论

5.结果展示:学生用多种方法呈现实验结论。

方法一:体积成倍增加,质量也成倍增加

方法二:质量与体积的比值

方法三:图像法

(设计意图:借助多媒体呈现钩码、木块铜块的重力和质量的函数图像的生成过程,学生由函数图像轻而易举的得出了G与m的关系。渗透处理数据的方法。在关注知识的同时关注学生能力的培养。)

教师补充:一组数据得出结论具有偶然性,然后分析屏幕上学生的三组数据是否符合相同的规律?进而指出重力与质量成正比结论具有普遍性。

鼓励学生用多种方法分析处理数据。

6.通过分析得出结论:物体所受重力的大小与质量成正比,他们的比值为一个定值。

利用学生的数据进行验证比值大小。

教师补充:科学家们通过更加精密的测量得到这个数值是9.8,用g来表示。利用公式推导出单位是N/kg,引导同学们回忆密度和速度单位的物理意义,说出9.8N/kg的物理意义。

(设计意图:创设实验探究环境,引导学生积极参与过程性体验。落实分组实验,激发学生兴趣,提高学生的课堂参与度,培养学生的动手操作能力。引导学生在观察、实验和交流讨论中学习物理,提高学生的科学探究能力,提升学生的科学素养。)

教师追问:那g的大小是一成不变的?学生看到课本第九页的相关链接,从中找到规律: g值与纬度有关。(进一步说明学生猜想:重力与位置有关)

教师补充:不同纬度g值相差不大,计算时都可以取9.8N/kg,粗略计算时还可以取10N/kg。

让学生利用g=G/kg进行变形得出G=mg,m=G/g。

教师补充:通过公式变形,我们可以看到,已知任何两个物理量都可以利用公式求出第三个物理量。

学生练习公式的使用。

例1: 某同学的质量是50Kg,他受到的重力约多大?

(二)重力的方向

实物展示:两个铁架台上悬挂钩码,一个放在水平面上,一个放在斜面上。

引导学生观察细线的方向说出钩码所受重力的方向一致。利用斜面上的钩码指出用垂直来描述重力方向是不正确的,准确的说法是竖直向下。

教师追问:我们走在地球的任何位置,所受重力的方向都是竖直向下的,那这个方向到底指向哪里呢?对,竖直向下就是指向地心的方向。

利用重垂线让学生检验黑板是否竖直以及桌面是否水平。

(设计意图:实物展示重力的方向以及重垂线和水平仪的应用,引导学生细心观察,从生活现象中发现物理知识。提高学生的动手意识,体现学以致用的原则。)

(三)重力的作用点

通过一个小游戏让学生感受重力作用点的位置。给出重心的定义。

(设计意图:手支笔平衡的活动让学生体会重心,增加学生参与课堂的机会,调动学生学习的积极性引起学生对知识的关注。)

通过一段视频让学生看到重心的应用给我们的生活带来了很多的乐趣。

(设计意图:重心应用的视频让学生在发现物理知识的同时,激发学生的学习兴趣,引发学生思考,培养学生的科学好奇心。)

教师提问:那物体的重心在哪里呢?

找规则几何体的重心。指出形状规则的几何体的重心在几何中心。

三、反馈与小结

反馈练习:用作图的方式把重力表示出来。

画出飞行中的足球所受重力的示意图 (用力的示意图表示重力)(直尺铅笔作图)

学生思考这节课的收获与大家分享并相互补充。

四、链接科技发展,渗透德育教育

问题引导:我们生活在地球上,一举一动都要受到重力的影响,那在太空失重的状态下会是怎样的呢?让学生思考。

视频呈现:2013年6月20日航天员王亚平呈现的我国史上第一次,也是世界史上第二次太空授课。

通过视频让学生看到跟平时所见到的不一样的现象。伟大的科学家牛顿曾经说过:“没有大胆的猜想,就没有伟大的发明和发现。”希望同学们在今后的生活和学习中保持对周围世界的好奇,细心观察,大胆猜想,勇于探究,尊重证据,敢于创新,为社会发展和国家富强做出贡献。

(设计意图:让学生认识到我国的科技发展,培养学生有关注国际科技发展、关注国家科技进步的意识,有振兴中华的使命感和责任感。)

五、达标检测

1.关于重力的叙述,下列说法中正确的是( )

A.物体的质量越大,受到的重力也越大,所以物体的重力是由物体的质量产生的

B.重力是物体本身的一种属性

C.放在支撑面上的物体受到的重力的方向总是垂直向下的

D.物体的重力是由于地球对它的吸引而产生的

2.地面附近的物体由于地球吸引而受到的力叫_________,它的方向总是_________。利用这个性质,建筑工人常用重垂线来检查墙壁是否_________,还可用重垂线来检查桌面或窗台是否_________。

3.质量是10 kg的物体,受到的重力大约是______N;一个物体受到的重力是1 N,则它的质量是_____g(g取10 N/kg).

4.不考虑空气的阻力的作用,质量是4千克的铅球正在空中飞行,它受到______力的作用,方向是__________,施力物体是________,力的大小是_________牛。

6.一个南瓜所受到的的重力是30N,它的质量是多少?(g=10N/kg)

(设计意图:通过当堂检测,学生运用已学知识去解决新问题、回答新提问或者学习新内容,实现学生自我反馈。)

六、作业:请同学们写一篇科普小论文;假如失去了重力,生活会是怎样?

(设计意图:利用开放性作业,将课堂内容延续到课下,激发学生的兴趣,引发学生的深层思考,实现学习的迁移。)

【效果分析】

1.创设实验探究环境,引导学生积极参与过程性体验。

(1)落实分组实验

以小组为单位进行分组实验,激发学生兴趣,提高学生的课堂参与度,培养学生的动手操作能力。引导学生在观察、实验和交流讨论中学习物理,提高学生的科学探究能力。

(2)优化实验器材。

学生实验分为三大组,分别用钩码、木块和铜块进行实验,让学生结合自己的数据和其他小组的数据中分析规律,引导学生掌握正确的科学方法,培养学生的科学精神。

(3)完善实验方案。

学生设计实验的能力还不是很成熟,以问题引领的的方式引发学生思考完善实验方案,促进学生物理思维品质的优化。

(4)借助多媒体处理实验数据

借助多媒体呈现钩码、木块铜块的重力和质量的函数图像,学生由函数图像轻而易举的得出了G与m的关系。渗透处理数据的方法。在关注知识的同时关注学生能力的培养。

2.以生活、实践体验为载体,唤醒学生的求知欲。

(1)课前

用学生熟悉的生活现象创设问题情境,使物理知识生活化,体现“从生活走向物理,从物理走向生活”的物理学习理念。

(2)课中

由八大行星绕太阳转动引出万有引力,并简单区分重力和万有引力。树立学生正确的科学伦理认识。

实物展示重力的方向以及重垂线和水平仪的应用,引导学生细心观察,从生活现象中发现物理知识。提高学生的动手意识,体现学以致用的原则。

手支笔平衡的活动让学生体会重心,增加学生参与课堂的机会,调动学生学习的积极性引起学生对知识的关注。

重心应用的视频让学生在发现物理知识的同时,激发学生的学习兴趣,引发学生思考,培养学生的科学好奇心。

太空授课视频的播放让学生认识到我国的科技发展,鼓励学生细心观察、大胆猜想、勇于探究、尊重证据、敢于创新。有关注国际科技发展、关注国家科技进步的意识,有振兴中华的使命感和责任感。

(3)课后

课后作业的设置是一篇科普小论文,假如失去了重力,生活会是怎样?将课堂内容延续到课下,激发学生的兴趣,引发学生的进一步思考。

3.抓住物理特点,帮助学生建构重力。

由第一节力和运动的知识引导学生思考重力的施力物体,以及力的三要素,并说明任何力的学习都要研究力的三要素,结合之前的知识推导公式和单位及其物理意义,培养学生知识迁移的能力。

4.发挥亲身体验的作用,引导学生构建知识,形成意识。

学生用手感受重力的大小,提出猜想,让学生参与到知识的发生发展的过程中。

【观评记录】

丁慎兵老师:刘俊秀老师这节课在教学方面,本节内容的选材符合中学生的认知特点,目标确立适当具体,对教材所提供的知识的应用和挖掘得当。

通过常见的生活现象引入新课,使学生尽快进入学习氛围,通过体验活动进行猜想重力大小可能与什么因素有关,符合学生的认知水平。

多次应用到前面章节的知识,培养学生知识迁移的能力。

通过问题引领,学生自主设计实验方案,体现学生的自主性,培养学生的科学实验能力。

借助现有的器材自制教具,完成教学,培养学生的创新意识。

利用生活实例的趣味性激发学生的学习兴趣和热情,体现“生活离不开物理,物理离不开生活”的新理念。

胡青云老师:在教学方面,教学方法选择得当,而且方法多样,能将体验性实验、演示实验、分组实验和多媒体教学等手段有机地结合起来。

在教学素养方面,教学环节上过渡自然流畅,结构严谨、环环相扣。教态自然,关注学生,通过及时和学生互动发现问题,并准确的解决问题。

在教学效果方面,学生能自主地参加到体验性的实验中来,并在学习活动中团结协作,能积极地提出问题,紧跟教师的思路。

教学中的几个亮点:

1.教师能够利用生活中的物品,巧妙地融入到物理教学中,让学生体验来源于生活中的现重力现象。给学生较高的亲和度,体现了物理源于生活,又服务于生活的理念,激发了学习的兴趣。

2.利用不同的物体进行实验,借助多媒体手段引导学生通过不同的方法分析处理数据,渗透科学方法,提高学生的分析能力以及语言表达能力。教学中时刻注意科学方法的渗透,并让学生自主探究重力大小和质量的关系,体验知识发生发展的全过程。

3.通过太空授课视频,及时进行德育教育,激发学生的学习兴趣,培养学生细心观察,大胆猜想,勇于探究,尊重证据,敢于创新的科学态度和精神。

4.作业设计注重课堂的延展性以及学生多方面能力的培养。

对本节课的整体感觉:

教师从新课程的理念出发,由浅入深给学生创设了一个开放的课堂,充分让学生开展合作学习和自主学习。在轻松、平等的氛围里让学生体验到探究活动中成功的喜悦。

当然了,每一堂课都有其遗憾的地方,在这堂课中,认为有以下几个值得商榷的地方:

1.教师关注全体不够,应扩大参与面,拓展发言面。

2.学生展示方面多为小组合作展示,个人展示环节相对较少。

总之,这堂课的整体效果很好,有许多值得我们学习借鉴的地方。以上仅仅是大家的一点浅见。

【课后反思】

《重力》是山东科学技术出版社物理八年级下册第六章第三节的内容,重力是力和运动章节的重点内容。这节课的设计渗透了我们新课程标准下提倡的有效教学,高效课堂的理念。

对于八年级的学生来说,物理是一门新开设的课程,考虑到初中学生的好奇、好动和对形象直观的东西接受能力较强的特点,在新课进行环节,我通过开展一系列的探究活动,激发学生的学习兴趣,开发学生的活动空间、思维空间以及表现空间。

本节课重在引导学生通过学习物理方法,体验科学探究精神,联系生活实际,从生活现象中发现物理知识,采用多种教学方法,促进学生智力因素和非智力因素的和谐发展,提升学生的科学素养。

法拉第曾经说过:“没有观察,就没有科学。科学发现诞生于仔细的观察之中。”整节课的教学以生活实例和实验探究为主线:通过常见的生活现象引入新课,使学生尽快进入学习氛围,通过体验活动进行猜想重力大小可能与什么因素有关,符合学生的认知水平。借助现有的器材自制教具,展示重垂线和水平仪,完成教学,培养学生的创新意识。利用生活实例的趣味性激发学生的学习兴趣和热情,体现“生活离不开物理,物理离不开生活”的新理念。设置分组实验让学生经历完整的科学实验过程,参与到知识形成的过程中去,“在做中学”,激发学生的学习兴趣,加深学生的理解,培养学生的实验探究能力,提升学生的科学素养。

教学中应用前面章节的知识,培养学生知识迁移的能力,引导学生形成知识网络。通过问题引领,学生自主设计实验方案,体现学生的自主性,培养学生的科学实验能力。利用不同的物体进行实验,引导学生通过不同的方法分析处理数据,借助多媒体手段呈现不同物质的质量与体积的图像生成过程,加深学生的直观认识。教学中时刻注意科学方法的渗透,并让学生自主探究重力大小和质量的关系,体验知识发生发展的全过程,提高学生的分析能力以及语言表达能力。通过太空授课视频,及时进行德育教育,激发学生的学习兴趣,培养学生细心观察,大胆猜想,勇于探究,尊重证据,敢于创新的科学态度和精神。作业设计注重课堂的延展性以及学生多方面能力的培养。

整节课的教学充分体现了“自主、灵动、合作探究”的课堂理念,关注能力培养,关注学生发展。

不足:

对学生的关注不够全面。

计划和目标:

课堂是学生学习知识的主阵地,也是培养学生能力的主渠道。作为一名物理,如何发挥学科特色,体现学科思想,有效渗透德育,在关注知识的同时关注学生能力的培养,已达到使学生学会、学会以及乐的目的。将是我努力和研究的方向。