白杨礼赞

图片预览

文档简介

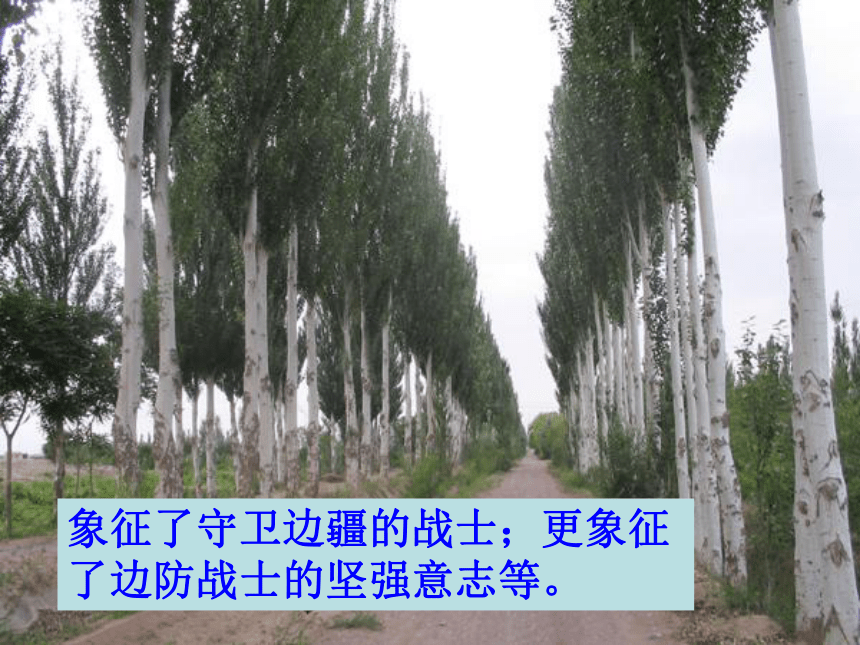

课件78张PPT。听歌曲D:Youku Filestranscode阎维文 小白杨_1.avi歌曲的“ ”有什么象征意义?小白杨象征了守卫边疆的战士;更象征了边防战士的坚强意志等。什么是象征象征:指通过某一特定的具体的形象以表现与之相似或相近的概念、思想或感情的艺术手法,也就是托意于物。简单说就是借助具体形象来表现抽象意义。例如:喜鹊象征吉祥、乌鸦象征厄运、

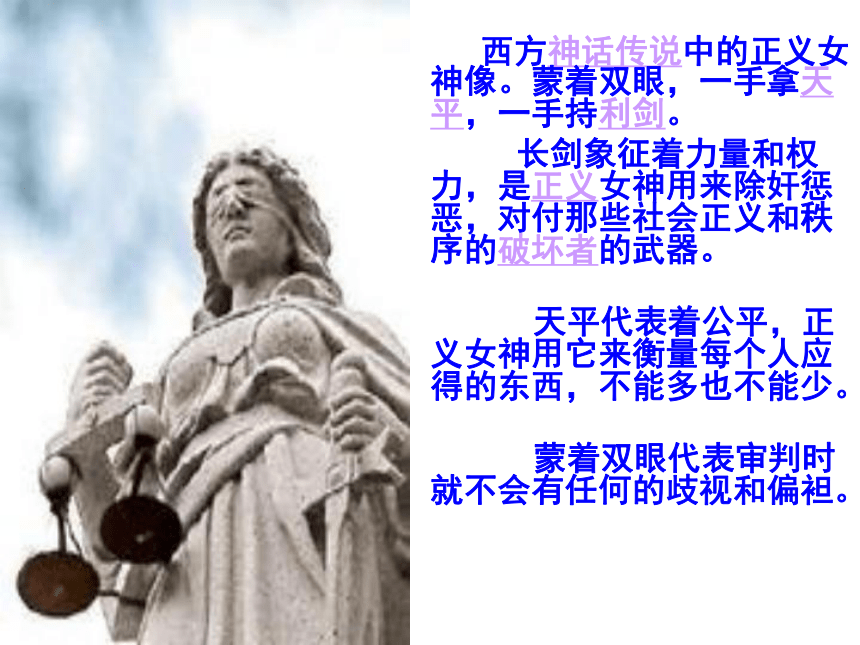

鸽子象征和平,鸳鸯象征爱情等 西方神话传说中的正义女神像。蒙着双眼,一手拿天平,一手持利剑。

长剑象征着力量和权力,是正义女神用来除奸惩恶,对付那些社会正义和秩序的破坏者的武器。

天平代表着公平,正义女神用它来衡量每个人应得的东西,不能多也不能少。

蒙着双眼代表审判时就不会有任何的歧视和偏袒。 獬豸,(xiè zhì;豸字同猘)又称任法兽,古代传说中的异兽,相传形似羊,青毛,四足,头上有独角,善辩曲直,见人争斗即以角触不直者,因而也称直辨兽,触邪。当人们发生冲突或纠纷的时候,独角兽能用角指向无理的一方,甚至会将罪该万死的人用角抵死,令犯法者不寒而栗。帝尧的刑官皋陶曾饲有獬豸,治狱以獬豸助辨罪疑,凡遇疑难不决之事,悉着獬豸裁决,均准确无误。所以在古代,獬豸就成了执法公正的化身,古代法官戴的帽子又称“獬豸冠”。象征法律和公正 白杨礼赞

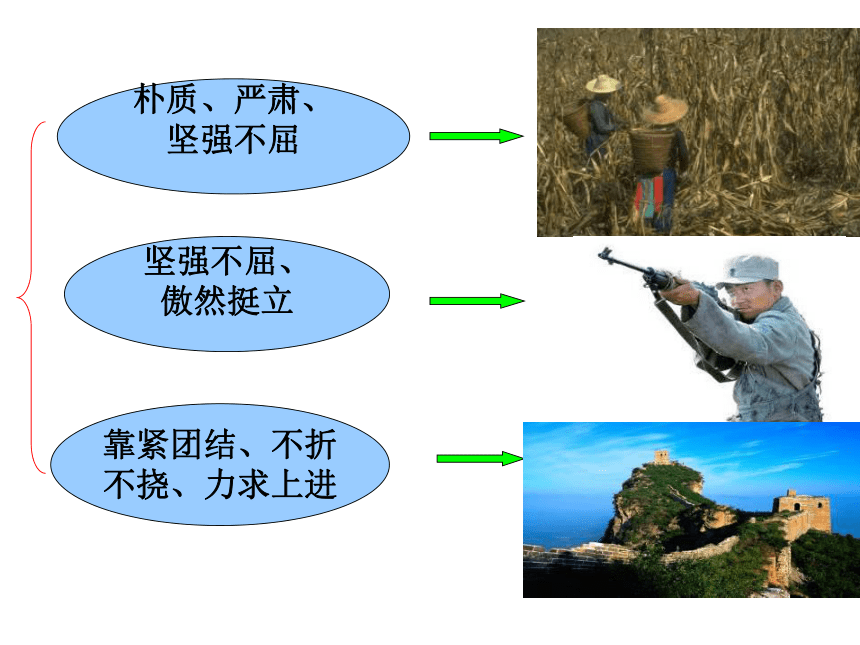

崇敬和赞美茅盾 你觉得作者写这篇文章的目的仅仅是为了赞美白杨树吗?他的真正意图是什么?运用的是什么写法?听读课文,思考:F:《白杨礼赞》朗诵 野狼(流畅)_384x304_2.00M_h.264.avi朴质、严肃、

坚强不屈

靠紧团结、不折

不挠、力求上进坚强不屈、

傲然挺立

民族精神

和意志

哨兵北方的农民 你觉得作者写这篇文章的目的仅仅是为了赞美白杨树吗?他的真正意图是什么?运用的是什么写法?作者写作本文的真正意图是为了赞美像白杨树那样正直、朴质、严肃、坚强不屈、力求上进的北方的农民和敌后守卫家乡的哨兵。运用的是象征的写法。白杨树象征了什么? 白杨树象征了北方的农民,尤其象征了民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强,力求上进的精神。 象征和比喻的不同:1、象征的象征体与本体之间要求“神似”,比喻的喻体

和本体之间则要求“形似”。

2、象征中的象征体都是具体的,而被象征的本体都是

抽象的;比喻句中的喻体和本体都是具体的

3、“象征”的对象是整篇的文章,至少是文章中的一大段

话,比喻的范围比较小,一般局限于一两个句子中。

作者为什么那么深情的赞美却又如此含蓄的表达,想说而又不能直说呢?本文写作背景《白杨礼赞》写于1941年3月,那时,正处于抗日战争的相持阶段。茅盾在1938年底到新疆学院文学院讲学,1940年3月到延安鲁迅艺术学院讲学,后来离开延安到重庆。这期间,他看到了国民党反动派消极抗日、积极反共的种种事实,也欣喜地看到了广大的北方军民在共产党领导下,同心同德,团结一致,进行了艰苦卓绝的斗争,一次次地粉碎了日寇的“扫荡”,巩固和发展了敌后的抗日根据地。作者从解放区人民身上看到了中华民族的前途和希望,精神振奋,满怀激情地写下了《白杨礼赞》等散文。由于当时作者生活在国民党统治区,没有言论自由,不能直抒胸臆,所以采用含蓄的象征手法,来表达自己的思想感情,热情歌颂共产党领导下的抗日军民和我们民族英勇不屈的斗争精神。?1/26/201915 既然在这样的白色恐怖下,为何还一定要说,作者是何许人也?1896—19811/26/201917作为为中国革命事业和革命文学事业奋斗了一生的无产阶级文化战士,茅盾先生为我国的社会主义文学艺术事业做出了不可磨灭的贡献。他的一生,是革命的一生、战斗的一生、为共产主义奋斗不息的一生;是对国家和人民忠心耿耿、不断追求真理、追求进步的一生;是笔耕不辍、呕心沥血、为文学事业付出毕生精力的一生。

作为中国共产党最早的党员之一,茅盾先生毕生追求真理,坚定信仰,把自己的一生奉献给了伟大的共产主义事业。

从抗日战争爆发,在周恩来同志的领导下,广泛团结国民党统治区的进步文化人士从事抗日救亡工作,到抗战胜利后,不顾国民党反动派的压迫,积极参加坚持民主反对独裁,坚持和平反对内战的运动,有力地支持人民解放战争;从建国后为建设社会主义文化、促进中外文化交流、支援各国人民的进步文化事业和保卫世界和平的斗争辛勤工作,到新时期以后不顾病痛,为党工作,茅盾先生始终把党和国家、民族的利益放在首位。

1、课文有哪些句子和段落是直接礼赞白杨树的?

2、作者为什么要赞美白杨树?(用原文回答)

3、白杨树生长在怎样的环境中?作者为什么要

描写白杨树的生长环境?

4、课文那些词语可以概括白杨树的总特征?

5、作者是从哪几个方面描写白杨树外形特征的?这样写有什么作用?

品读课文,思考下列问题。第1段:白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!?

第4段:那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。?

第6段:这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。?

第8段:白杨树实在是不平凡的, ……我赞美白杨树,就因为……?

第9段:……我要高声赞美白杨树! “不平凡”是作者抒发赞美的基础,也是结构文章的线索。首尾照应直接礼赞白杨树的句子2、作者为什么要赞美白杨树?(用原文回答)

我赞美白杨树,就因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强,力求上进的精神。第一部分(第1段):直接抒发对白杨树的崇敬和赞美。

第二部分(第2——4段):描写黄土高原的景色,展示白杨树生长的环境。

第三部分(第5——6段):具体描绘白杨树枝干笔直,努力向上,倔强挺立的形象和性格,突出它的不平凡。

第四部分(第7——8段):赞美白杨树是“树中的伟丈夫”,揭示白杨树的象征意义,点明主题。

第五部分(第9段):将白杨树与楠树对比,再次抒发对白杨树的赞美和崇敬之情。理清层次 围绕着对白杨树的“不平凡”的赞美,作者展示了几幅优美的图画?这些图画分别从什么方面来表现白杨树的“不平凡”的? 高原风景图白杨特写图物人联想图高原风景图白杨特写图物人联想图合作探究,研读课文1——4段

1、开头第一段在全文中起什么作用?

2、从二、三段中,找出表现以下内容的词句:黄土高原的特点,见到黄土高原时的感觉,见到白杨树时的情绪变化。

3、第二部分写高原的目的是什么?1/26/2019281、开头第一段在全文中起什么作用?开门见山,点明文章主旨,直接抒发了对白杨树的崇敬和赞美之情。2、从二、三段中,找出表现以下内容的词句:黄土高原的特点,见到黄土高原时的感觉,见到白杨树时的情绪变化。 特点:是黄绿交错的一条大毡子,无边无垠,坦荡如砥。感觉:雄壮,伟大,单调情绪:恹恹欲睡,惊奇地叫了一声典型事物:荒山、麦田、远山一望无际色彩:黄绿错综

空间:无边无垠

地形:坦荡如砥

山势:宛如并肩的远山的连锋白杨树生长环境的不平凡

作者描写白杨树的生长环境,一方面为了衬托出白杨树傲然挺立的形象。另一方面是暗写陕甘宁边区这个抗日根据地,为下文揭示白杨树的象征意义,表达主题思想作铺垫。

白杨树二不平凡外在形象美走进文本,亲近白杨请你用这样的句子形式向大家介绍白杨树:

这是一种 的树,

你看:“ ”。白杨树的总体特征是: 力争上游

倔强挺立

不折不挠 干枝叶 皮形态特点笔直 丈把高 无旁枝笔直 向上 靠拢 成为一束 宽大 片片向上 没有斜生的光滑 有晕圈 淡青色力争上游(总) 倔强挺立 向上发展 不折不挠 (总) 不平凡外形色彩品格 ⒉本段中第一句与后四句是什么关系?第一句与后四句是总分关系。 ⒊本段后四句是写白杨树的 ,它们的结构关系是 。 外形并列 ⒌前半部分表达方式是 ,

后半部分是 。

⒍这段文字的中心句是 。

⒎这一段文字的描写顺序是

由 ,到 。

⒏这段文字中,运用的修辞手法

有 。 描写议论第一句外表本质拟人 ⒋从表达方式看,将该段分为两

层,并归纳层意。……淡青色。‖这是…… ①描写白杨树的外形,赞美它的外形不平凡。 ②揭示白杨树的内在气质不平凡。 内在精神美白杨树三不平凡 枝 叶: 皮: 性格:笔直的干,笔直的枝团结进取质朴倔强干白杨树不平凡生长环境外形特征精神品质黄绿错综无边无垠坦荡如砥干:笔直枝:向上靠拢叶:片片向上皮:光滑倔强挺立努力向上不折不挠景美形美神美白杨树到底有哪些地方“不平凡”?6、作者细致描写白杨树的外形特征,反复赞美白杨树的目的是什么? 作者细致描写白杨树的外形特征,反复赞美白杨树的目的是为下文揭示白杨树的象征意义,赞美共产党领导下的抗日军民作铺垫。研读课文7---9段,探讨下列问题

课文第7自然段用了哪些词语赞美白杨树?请用横线勾画出来。可以用哪一个词概括?作者运用了什么手法来刻画这一形象?

伟岸 正直 朴质

严肃 坚强不屈

温和 靠紧团结

挺拔 力求上进农民 哨兵

精神 意志 婆娑

屈曲盘旋伟丈夫!好女子 拟人 对比衬托欲扬先抑欲扬先抑欲扬先抑的“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物或事物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。 3、文中是如何由树联想到人的?白杨树和人有哪些相似之处?(请从原文中找出答案)四个反问句 难道你觉得树只是树?

难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?

难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就象这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?

难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志? (由树展开联想)文中连用四个反问句,其反问的意思是怎样逐步加深的?这组反问句在文中有何作用?

白杨树抗日军民层层深入树 ——人

朴质、严肃

坚强不屈

坚强不屈 ——哨兵

团结、力求上进——精神和意志北方的农民性格形象品质由树及人、由外向内、由浅入深,一步步揭示白杨树的象征意义。

四个反问句中,

白杨树的象征意义是农民哨兵精神这种手法称为托物言志。 这组反问句在文中有何作用? 四个反问句一步步深入揭示了白杨树的象征意义。它们构成排比,结构相似又有所变化,内容相似又不断深化,清楚地表明本文赞美的是今天华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的共产党领导下的抗日军民。 文章的第8自然段可否删去?为什么?

1、指明白杨树与北方农民的相似之处,既是对上段联想的补充,又为下文表明对群众的态度作铺垫。

2、进一步揭示出白杨树的象征意义,说明“礼赞”白杨树的原因,点明全文的主题。文中的“楠木”象征什么?作者写“楠木”的用意何在?“楠木”象征了贱视民众,顽固的、倒退的人,(诸如国民党反动派)。作者写它的目的是为了以树比树(白杨树和楠木),以人比人(北方农民和国民党反动派),用对比的手法

1、表达了作者对贱视民众的顽固倒退的国民党反动派的愤慨、鄙弃之情。

2、反衬出白杨树精神的可敬,表达对北方农民的崇敬和赞美。

3、形成首尾呼应,结束全文。 深化了散文的主题

主题思想:本文用象征手法,抓住白杨树的外形特征,借白杨树不平凡的形象,赞美在中国共产党领导下坚持抗战的北方农民,歌颂他们质朴、坚强、力求上进的精神,抒发了作者对他们的崇敬和赞颂之情。品味语言 一篇优美的散文,其语言的使用也是非常准确、富有感情的。试品析本文语言有何特点?1、抓住特点是用恰当的词语来描写;

2、运用多种修辞方法增强表达效果;

3、语言爱憎分明,感情强烈。1汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,

是黄绿错综的一条大毡子 。“扑”与“奔”照应,使静态的黄土高原

动态化,写出了在奔驰的汽车上的特有感受。

准确的表现了“奔驰的汽车速度之快;

也反映了黄土高原的辽阔平坦一望无际。 2、和风吹送,翻起了一轮一轮的麦浪。 “翻”富于动感,景象美好而充满生机,令人赏心悦目。3、这时你涌起来的感想也许是“雄壮”,也许是“伟大”,诸如此类的形容词 …… 使用“涌”,说明感想很多,

瞬间形成,有的也许还未经过

仔细考虑,就不由自主

的喷涌而出。

4、它的皮光滑而有银色的晕圈,微微泛出淡青色。“泛”,富有动感,生动地表现了白杨树

旺盛的生命力。5、也许你要说它不美表示某种可能,说话留有余地,委婉而有分寸。至少表示最低限度,为下文逐渐深入作铺垫,表明白杨树还有更多更深的象征意义。6、至少也象征了北方的农民那也是直挺秀颀的这句话形褒实贬,意思是楠木虽也有高高挺立的风姿,却自居高贵,缺乏内在的美,一语双关,指树实指人——“贱视民众”(国民党反动派)的人。 文中多处出现的“白杨树实在是不平凡的一种树”说一说它“不平凡”的含义。 “不平凡”就是伟大,极普通就是很平凡。白杨树是一种“极常见”和“极易生长的树,它当然很平常,但以它外形的美,尤其是内在美来说,它是不平凡的。 文章反复强调白杨树是

“西北极普通的一种树,

然而实在是不平凡的一种树”。

你认为“极普通”和“不平凡”

矛盾吗?说说理由。 不矛盾。

“极普通”是单纯从树的生物角度而言,

因为这种树在西北很多很常见。

“不平凡”是从树的象征意义角度讲的,

因为它象征北方的抗日军民。 《亮剑》主人公李云龙说过这样的一段话:“我们的胜利靠的是什么?靠的是广大指战员的战斗意志。纵然是敌众我寡,纵然是身陷重围,但是我们敢于亮剑,我们敢于战斗到最后一人……” 你能根据白杨精神,展开联想,完成以

下填空吗?:“难道你又不更远一点想到,

这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,

宛然象征了今天 ?

因为他们 。”展开联想,拓展延伸仿写抒情句: (1)当你在茫茫的竹林(深林,雪原,高原…)走过,难道……难道……难道……难道…… (2)我赞美莲花(菊花,梅花……),

就因为它不但…,尤其… (3)让那些……人们去赞美……的牡丹,去鄙视这……的莲花。我要高声赞美莲花!比较阅读 题白杨图

茅盾

北方有佳树,挺立如长矛。

叶叶皆团结,枝枝争上游。

羞与楠枋伍,甘居榆枣俦。

丹青标风骨,愿与子同仇。

注:

[楠枋]贵重、粗大的木材诗中的意义与文中的楠木相同。

[榆枣]原指榆枣树,诗中的意义与文中的白杨树相同。

[仇]这里是“同伴”的意思。比较阅读 这首诗和《白杨礼赞》表达的主题一致吗?为什么? 找出跟《白杨礼赞》一样描写白杨树特征的语句。 这首诗和《白杨礼赞》一样都运用了象征手法,请各举一个例子说明。 1、这首诗和《白杨礼赞》表达的主题一致吗?为什么? 主题基本一致。诗中感情更深沉、强烈。诗歌后四句不仅表达了作者对贵族化楠木厌恶,对榆枣树的高度赞扬之情,而且抒发了同仇敌忾、共同抗击日寇的感情。比 较 阅 读比 较 阅 读 2、找出跟《白杨礼赞》一样描写白杨树特征的语句。“挺立如长矛”

“叶叶皆团结”

“枝枝争上游” 跟《白杨礼赞》一样描写白杨树特征的语句有:

鸽子象征和平,鸳鸯象征爱情等 西方神话传说中的正义女神像。蒙着双眼,一手拿天平,一手持利剑。

长剑象征着力量和权力,是正义女神用来除奸惩恶,对付那些社会正义和秩序的破坏者的武器。

天平代表着公平,正义女神用它来衡量每个人应得的东西,不能多也不能少。

蒙着双眼代表审判时就不会有任何的歧视和偏袒。 獬豸,(xiè zhì;豸字同猘)又称任法兽,古代传说中的异兽,相传形似羊,青毛,四足,头上有独角,善辩曲直,见人争斗即以角触不直者,因而也称直辨兽,触邪。当人们发生冲突或纠纷的时候,独角兽能用角指向无理的一方,甚至会将罪该万死的人用角抵死,令犯法者不寒而栗。帝尧的刑官皋陶曾饲有獬豸,治狱以獬豸助辨罪疑,凡遇疑难不决之事,悉着獬豸裁决,均准确无误。所以在古代,獬豸就成了执法公正的化身,古代法官戴的帽子又称“獬豸冠”。象征法律和公正 白杨礼赞

崇敬和赞美茅盾 你觉得作者写这篇文章的目的仅仅是为了赞美白杨树吗?他的真正意图是什么?运用的是什么写法?听读课文,思考:F:《白杨礼赞》朗诵 野狼(流畅)_384x304_2.00M_h.264.avi朴质、严肃、

坚强不屈

靠紧团结、不折

不挠、力求上进坚强不屈、

傲然挺立

民族精神

和意志

哨兵北方的农民 你觉得作者写这篇文章的目的仅仅是为了赞美白杨树吗?他的真正意图是什么?运用的是什么写法?作者写作本文的真正意图是为了赞美像白杨树那样正直、朴质、严肃、坚强不屈、力求上进的北方的农民和敌后守卫家乡的哨兵。运用的是象征的写法。白杨树象征了什么? 白杨树象征了北方的农民,尤其象征了民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强,力求上进的精神。 象征和比喻的不同:1、象征的象征体与本体之间要求“神似”,比喻的喻体

和本体之间则要求“形似”。

2、象征中的象征体都是具体的,而被象征的本体都是

抽象的;比喻句中的喻体和本体都是具体的

3、“象征”的对象是整篇的文章,至少是文章中的一大段

话,比喻的范围比较小,一般局限于一两个句子中。

作者为什么那么深情的赞美却又如此含蓄的表达,想说而又不能直说呢?本文写作背景《白杨礼赞》写于1941年3月,那时,正处于抗日战争的相持阶段。茅盾在1938年底到新疆学院文学院讲学,1940年3月到延安鲁迅艺术学院讲学,后来离开延安到重庆。这期间,他看到了国民党反动派消极抗日、积极反共的种种事实,也欣喜地看到了广大的北方军民在共产党领导下,同心同德,团结一致,进行了艰苦卓绝的斗争,一次次地粉碎了日寇的“扫荡”,巩固和发展了敌后的抗日根据地。作者从解放区人民身上看到了中华民族的前途和希望,精神振奋,满怀激情地写下了《白杨礼赞》等散文。由于当时作者生活在国民党统治区,没有言论自由,不能直抒胸臆,所以采用含蓄的象征手法,来表达自己的思想感情,热情歌颂共产党领导下的抗日军民和我们民族英勇不屈的斗争精神。?1/26/201915 既然在这样的白色恐怖下,为何还一定要说,作者是何许人也?1896—19811/26/201917作为为中国革命事业和革命文学事业奋斗了一生的无产阶级文化战士,茅盾先生为我国的社会主义文学艺术事业做出了不可磨灭的贡献。他的一生,是革命的一生、战斗的一生、为共产主义奋斗不息的一生;是对国家和人民忠心耿耿、不断追求真理、追求进步的一生;是笔耕不辍、呕心沥血、为文学事业付出毕生精力的一生。

作为中国共产党最早的党员之一,茅盾先生毕生追求真理,坚定信仰,把自己的一生奉献给了伟大的共产主义事业。

从抗日战争爆发,在周恩来同志的领导下,广泛团结国民党统治区的进步文化人士从事抗日救亡工作,到抗战胜利后,不顾国民党反动派的压迫,积极参加坚持民主反对独裁,坚持和平反对内战的运动,有力地支持人民解放战争;从建国后为建设社会主义文化、促进中外文化交流、支援各国人民的进步文化事业和保卫世界和平的斗争辛勤工作,到新时期以后不顾病痛,为党工作,茅盾先生始终把党和国家、民族的利益放在首位。

1、课文有哪些句子和段落是直接礼赞白杨树的?

2、作者为什么要赞美白杨树?(用原文回答)

3、白杨树生长在怎样的环境中?作者为什么要

描写白杨树的生长环境?

4、课文那些词语可以概括白杨树的总特征?

5、作者是从哪几个方面描写白杨树外形特征的?这样写有什么作用?

品读课文,思考下列问题。第1段:白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!?

第4段:那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。?

第6段:这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。?

第8段:白杨树实在是不平凡的, ……我赞美白杨树,就因为……?

第9段:……我要高声赞美白杨树! “不平凡”是作者抒发赞美的基础,也是结构文章的线索。首尾照应直接礼赞白杨树的句子2、作者为什么要赞美白杨树?(用原文回答)

我赞美白杨树,就因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强,力求上进的精神。第一部分(第1段):直接抒发对白杨树的崇敬和赞美。

第二部分(第2——4段):描写黄土高原的景色,展示白杨树生长的环境。

第三部分(第5——6段):具体描绘白杨树枝干笔直,努力向上,倔强挺立的形象和性格,突出它的不平凡。

第四部分(第7——8段):赞美白杨树是“树中的伟丈夫”,揭示白杨树的象征意义,点明主题。

第五部分(第9段):将白杨树与楠树对比,再次抒发对白杨树的赞美和崇敬之情。理清层次 围绕着对白杨树的“不平凡”的赞美,作者展示了几幅优美的图画?这些图画分别从什么方面来表现白杨树的“不平凡”的? 高原风景图白杨特写图物人联想图高原风景图白杨特写图物人联想图合作探究,研读课文1——4段

1、开头第一段在全文中起什么作用?

2、从二、三段中,找出表现以下内容的词句:黄土高原的特点,见到黄土高原时的感觉,见到白杨树时的情绪变化。

3、第二部分写高原的目的是什么?1/26/2019281、开头第一段在全文中起什么作用?开门见山,点明文章主旨,直接抒发了对白杨树的崇敬和赞美之情。2、从二、三段中,找出表现以下内容的词句:黄土高原的特点,见到黄土高原时的感觉,见到白杨树时的情绪变化。 特点:是黄绿交错的一条大毡子,无边无垠,坦荡如砥。感觉:雄壮,伟大,单调情绪:恹恹欲睡,惊奇地叫了一声典型事物:荒山、麦田、远山一望无际色彩:黄绿错综

空间:无边无垠

地形:坦荡如砥

山势:宛如并肩的远山的连锋白杨树生长环境的不平凡

作者描写白杨树的生长环境,一方面为了衬托出白杨树傲然挺立的形象。另一方面是暗写陕甘宁边区这个抗日根据地,为下文揭示白杨树的象征意义,表达主题思想作铺垫。

白杨树二不平凡外在形象美走进文本,亲近白杨请你用这样的句子形式向大家介绍白杨树:

这是一种 的树,

你看:“ ”。白杨树的总体特征是: 力争上游

倔强挺立

不折不挠 干枝叶 皮形态特点笔直 丈把高 无旁枝笔直 向上 靠拢 成为一束 宽大 片片向上 没有斜生的光滑 有晕圈 淡青色力争上游(总) 倔强挺立 向上发展 不折不挠 (总) 不平凡外形色彩品格 ⒉本段中第一句与后四句是什么关系?第一句与后四句是总分关系。 ⒊本段后四句是写白杨树的 ,它们的结构关系是 。 外形并列 ⒌前半部分表达方式是 ,

后半部分是 。

⒍这段文字的中心句是 。

⒎这一段文字的描写顺序是

由 ,到 。

⒏这段文字中,运用的修辞手法

有 。 描写议论第一句外表本质拟人 ⒋从表达方式看,将该段分为两

层,并归纳层意。……淡青色。‖这是…… ①描写白杨树的外形,赞美它的外形不平凡。 ②揭示白杨树的内在气质不平凡。 内在精神美白杨树三不平凡 枝 叶: 皮: 性格:笔直的干,笔直的枝团结进取质朴倔强干白杨树不平凡生长环境外形特征精神品质黄绿错综无边无垠坦荡如砥干:笔直枝:向上靠拢叶:片片向上皮:光滑倔强挺立努力向上不折不挠景美形美神美白杨树到底有哪些地方“不平凡”?6、作者细致描写白杨树的外形特征,反复赞美白杨树的目的是什么? 作者细致描写白杨树的外形特征,反复赞美白杨树的目的是为下文揭示白杨树的象征意义,赞美共产党领导下的抗日军民作铺垫。研读课文7---9段,探讨下列问题

课文第7自然段用了哪些词语赞美白杨树?请用横线勾画出来。可以用哪一个词概括?作者运用了什么手法来刻画这一形象?

伟岸 正直 朴质

严肃 坚强不屈

温和 靠紧团结

挺拔 力求上进农民 哨兵

精神 意志 婆娑

屈曲盘旋伟丈夫!好女子 拟人 对比衬托欲扬先抑欲扬先抑欲扬先抑的“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物或事物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。 3、文中是如何由树联想到人的?白杨树和人有哪些相似之处?(请从原文中找出答案)四个反问句 难道你觉得树只是树?

难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?

难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就象这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?

难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志? (由树展开联想)文中连用四个反问句,其反问的意思是怎样逐步加深的?这组反问句在文中有何作用?

白杨树抗日军民层层深入树 ——人

朴质、严肃

坚强不屈

坚强不屈 ——哨兵

团结、力求上进——精神和意志北方的农民性格形象品质由树及人、由外向内、由浅入深,一步步揭示白杨树的象征意义。

四个反问句中,

白杨树的象征意义是农民哨兵精神这种手法称为托物言志。 这组反问句在文中有何作用? 四个反问句一步步深入揭示了白杨树的象征意义。它们构成排比,结构相似又有所变化,内容相似又不断深化,清楚地表明本文赞美的是今天华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的共产党领导下的抗日军民。 文章的第8自然段可否删去?为什么?

1、指明白杨树与北方农民的相似之处,既是对上段联想的补充,又为下文表明对群众的态度作铺垫。

2、进一步揭示出白杨树的象征意义,说明“礼赞”白杨树的原因,点明全文的主题。文中的“楠木”象征什么?作者写“楠木”的用意何在?“楠木”象征了贱视民众,顽固的、倒退的人,(诸如国民党反动派)。作者写它的目的是为了以树比树(白杨树和楠木),以人比人(北方农民和国民党反动派),用对比的手法

1、表达了作者对贱视民众的顽固倒退的国民党反动派的愤慨、鄙弃之情。

2、反衬出白杨树精神的可敬,表达对北方农民的崇敬和赞美。

3、形成首尾呼应,结束全文。 深化了散文的主题

主题思想:本文用象征手法,抓住白杨树的外形特征,借白杨树不平凡的形象,赞美在中国共产党领导下坚持抗战的北方农民,歌颂他们质朴、坚强、力求上进的精神,抒发了作者对他们的崇敬和赞颂之情。品味语言 一篇优美的散文,其语言的使用也是非常准确、富有感情的。试品析本文语言有何特点?1、抓住特点是用恰当的词语来描写;

2、运用多种修辞方法增强表达效果;

3、语言爱憎分明,感情强烈。1汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,

是黄绿错综的一条大毡子 。“扑”与“奔”照应,使静态的黄土高原

动态化,写出了在奔驰的汽车上的特有感受。

准确的表现了“奔驰的汽车速度之快;

也反映了黄土高原的辽阔平坦一望无际。 2、和风吹送,翻起了一轮一轮的麦浪。 “翻”富于动感,景象美好而充满生机,令人赏心悦目。3、这时你涌起来的感想也许是“雄壮”,也许是“伟大”,诸如此类的形容词 …… 使用“涌”,说明感想很多,

瞬间形成,有的也许还未经过

仔细考虑,就不由自主

的喷涌而出。

4、它的皮光滑而有银色的晕圈,微微泛出淡青色。“泛”,富有动感,生动地表现了白杨树

旺盛的生命力。5、也许你要说它不美表示某种可能,说话留有余地,委婉而有分寸。至少表示最低限度,为下文逐渐深入作铺垫,表明白杨树还有更多更深的象征意义。6、至少也象征了北方的农民那也是直挺秀颀的这句话形褒实贬,意思是楠木虽也有高高挺立的风姿,却自居高贵,缺乏内在的美,一语双关,指树实指人——“贱视民众”(国民党反动派)的人。 文中多处出现的“白杨树实在是不平凡的一种树”说一说它“不平凡”的含义。 “不平凡”就是伟大,极普通就是很平凡。白杨树是一种“极常见”和“极易生长的树,它当然很平常,但以它外形的美,尤其是内在美来说,它是不平凡的。 文章反复强调白杨树是

“西北极普通的一种树,

然而实在是不平凡的一种树”。

你认为“极普通”和“不平凡”

矛盾吗?说说理由。 不矛盾。

“极普通”是单纯从树的生物角度而言,

因为这种树在西北很多很常见。

“不平凡”是从树的象征意义角度讲的,

因为它象征北方的抗日军民。 《亮剑》主人公李云龙说过这样的一段话:“我们的胜利靠的是什么?靠的是广大指战员的战斗意志。纵然是敌众我寡,纵然是身陷重围,但是我们敢于亮剑,我们敢于战斗到最后一人……” 你能根据白杨精神,展开联想,完成以

下填空吗?:“难道你又不更远一点想到,

这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,

宛然象征了今天 ?

因为他们 。”展开联想,拓展延伸仿写抒情句: (1)当你在茫茫的竹林(深林,雪原,高原…)走过,难道……难道……难道……难道…… (2)我赞美莲花(菊花,梅花……),

就因为它不但…,尤其… (3)让那些……人们去赞美……的牡丹,去鄙视这……的莲花。我要高声赞美莲花!比较阅读 题白杨图

茅盾

北方有佳树,挺立如长矛。

叶叶皆团结,枝枝争上游。

羞与楠枋伍,甘居榆枣俦。

丹青标风骨,愿与子同仇。

注:

[楠枋]贵重、粗大的木材诗中的意义与文中的楠木相同。

[榆枣]原指榆枣树,诗中的意义与文中的白杨树相同。

[仇]这里是“同伴”的意思。比较阅读 这首诗和《白杨礼赞》表达的主题一致吗?为什么? 找出跟《白杨礼赞》一样描写白杨树特征的语句。 这首诗和《白杨礼赞》一样都运用了象征手法,请各举一个例子说明。 1、这首诗和《白杨礼赞》表达的主题一致吗?为什么? 主题基本一致。诗中感情更深沉、强烈。诗歌后四句不仅表达了作者对贵族化楠木厌恶,对榆枣树的高度赞扬之情,而且抒发了同仇敌忾、共同抗击日寇的感情。比 较 阅 读比 较 阅 读 2、找出跟《白杨礼赞》一样描写白杨树特征的语句。“挺立如长矛”

“叶叶皆团结”

“枝枝争上游” 跟《白杨礼赞》一样描写白杨树特征的语句有:

同课章节目录

- 第一单元

- 一 海燕

- 二 白杨礼赞

- 三 石榴

- 四 马说

- 五 紫藤萝瀑布

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 纪念白求恩

- 七 敬业与乐业

- 八 多一些宽容

- 九 人的高贵在于灵魂

- 十 陋室铭

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 沙漠里的奇怪现象

- 十二 我们的知识是有限的

- 十三 短文两篇

- 十四 叫三声夸克

- 十五 花儿为什么这样红

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 孔乙己

- 十七 范进中举

- 十八 口技

- 十九 变色龙

- 二十 窗

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 错过

- 二十二 散步

- 二十三 送东阳马生序

- 二十四 我骄傲,我是一棵树

- 二十五 有的人

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 悼念玛丽·居里

- 二十七 在莫泊桑葬礼上的演讲

- 二十八 在联邦德国海姆佗市市长接见仪式上的答词

- 二十九 在萧红墓前的五分钟讲演

- 三十 北京申奥陈述发言两篇

- 诵读欣赏