第19课清朝前期社会经济的发展 同步精品课堂卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第19课清朝前期社会经济的发展 同步精品课堂卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 719.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 22:46:26 | ||

图片预览

文档简介

第19课 清朝前期社会经济的发展

命题人:xxx

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、选择题

1.(2021·江苏省海安中等专业学校中考真题)康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行

C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

2.(2021·内蒙古赤峰·中考真题)清朝前期,手工业有了很大的发展。对其起推动作用的是( )

A.农业发展 B.文化繁荣 C.专制加强 D.疆域扩大

3.(2021·广东·中考真题)18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

4.(2021·福建仓山·中考真题) 下表所示纳税田亩数的变化反映了当时

A.精耕细作的推广 B.手工业技术提高

C.农业经济的发展 D.水利工程的兴修

5.(2022·江苏江都·九年级期末)明代中期,浙江湖州“比户养蚕”,“尺寸之堤必树之桑”,富者更是“桑麻万顷”。由此可见当的特色经济是( )

A.制瓷业 B.丝织业 C.棉纺业 D.造船业

6.(2022·全国·九年级专题练习)假如穿越到明朝,你可以吃到玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日等这些食物,它们原产于( )

A.南美洲 B.大洋洲 C.非洲 D.欧洲

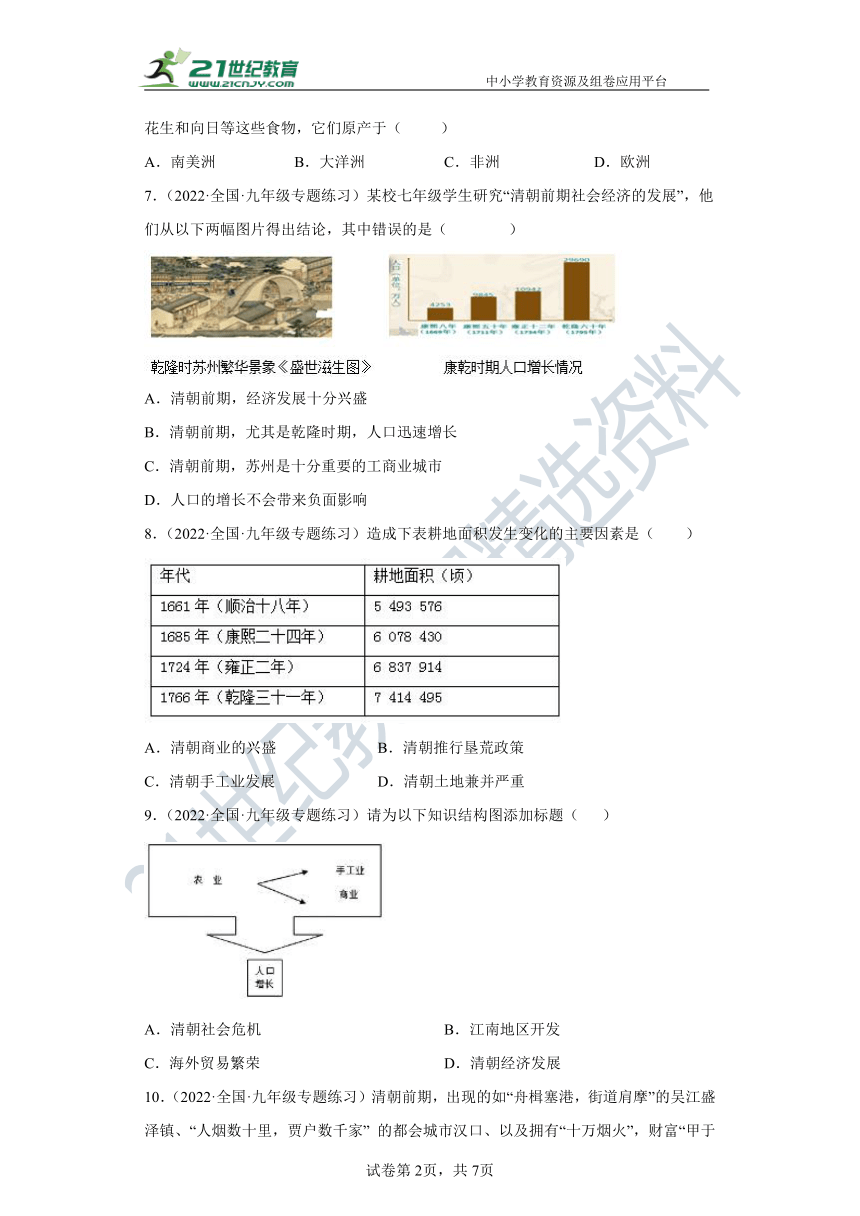

7.(2022·全国·九年级专题练习)某校七年级学生研究“清朝前期社会经济的发展”,他们从以下两幅图片得出结论,其中错误的是( )

清朝前期,经济发展十分兴盛

B.清朝前期,尤其是乾隆时期,人口迅速增长

C.清朝前期,苏州是十分重要的工商业城市

D.人口的增长不会带来负面影响

8.(2022·全国·九年级专题练习)造成下表耕地面积发生变化的主要因素是( )

清朝商业的兴盛 B.清朝推行垦荒政策

C.清朝手工业发展 D.清朝土地兼并严重

9.(2022·全国·九年级专题练习)请为以下知识结构图添加标题( )

A.清朝社会危机 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济发展

10.(2022·全国·九年级专题练习)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家” 的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了 当时

A.手工工场规模大,纺织业发达 B.农业生产得到恢复和发展

C.商业很发达,商品贸易兴盛 D.人口不断增加

11.(2021·山东芝罘·期末)苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。导致这一变化的原因是

A.商品经济发展,带动市镇繁荣 B.政府鼓励垦荒,土地得以开发

C.对外贸易繁荣,社会财富增加 D.小农经济发展,促进人口增长

12.(2021·山西翼城·七年级期末)山西自古有经商和贸易传统,在明代,山西商人足迹遍天下。以下史实能证明此观点的是( )

A.北京和南京成为全国性的商贸城市 B.晋商和徽商成为全国最大的商帮

C.山西有“煤铁之乡”的美称 D.开封城内有许多娱乐,兼营商业的场所—“瓦子”

13.(2021·北京师大附中九年级期中)有学者认为,明清时期中国古代经济进一步发展。下列史实能够佐证这一观点的是

①玉米甘薯等高产作物引进②出现了区域性商人群体

③陆上和海上丝绸之路开通④兴起一大批工商业市镇

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

14.(2021·广东南海·七年级期末)宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路;康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示“各官府有要者,尽力给去”。这说明统治者( )

A.鼓励发展商业 B.担忧生态恶化 C.重视农业生产 D.反对铺张浪费

15.(2021·广东南海·七年级期末)徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

16.(2021·广东南海·七年级期末)明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

17.(2021·陕西岚皋·七年级期末)下面是《盛世滋生图》(局部),描绘了繁华的市井风情。据此判断,它所反映的朝代和城市分别是

A.北宋、开封 B.元代、大都 C.明代、武汉 D.清朝、苏州

18.(2021·黑龙江林口·七年级期末)清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由哪四部分组成的商业网( )

①农村集市 ②晋商 ③城镇市场

④区域性市场 ⑤徽商 ⑥全国性市场

A.①②③④ B.③④⑤⑥ C.①②⑤⑥ D.①③④⑥

19.(2021·湖北·孝昌县教学研究室模拟预测)唐太宗说:“耕夫碌碌,多无隔夜之粮;织女波波,少有御寒之衣。日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳。清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。”反映出( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.民贵君轻的思想

C.社会上商人地位低下 D.农业为本的思想

20.(2021·湖北·孝昌县教学研究室模拟预测)清雍正帝说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农氏竭力 耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得....联观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”雍止皇帝持此观点的根本原因是( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.小农经济的现实存在

C.社会上商人地位低下 D.商业发展阻碍农业的发展

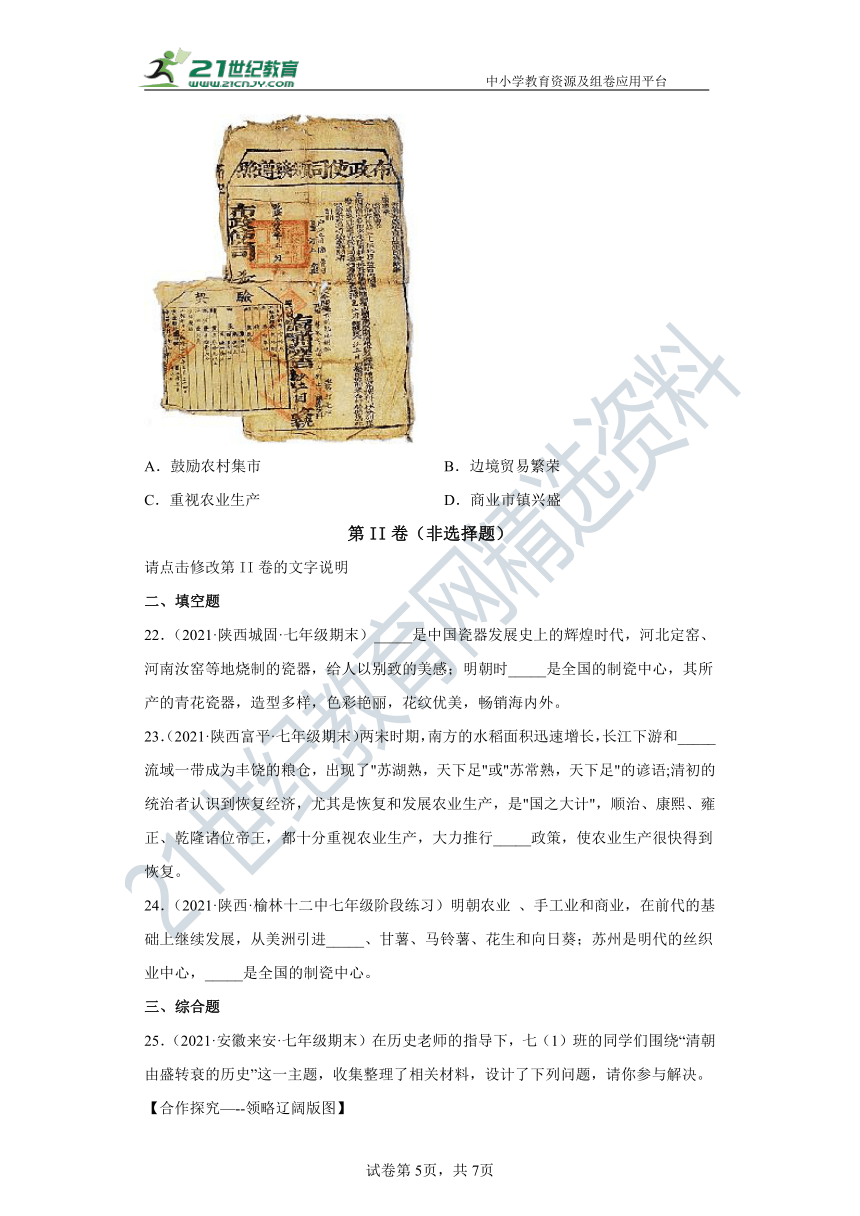

21.(2021·山东单县·七年级期末)文物承载着历史,清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照,它说明清朝

A.鼓励农村集市 B.边境贸易繁荣

C.重视农业生产 D.商业市镇兴盛

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、填空题

22.(2021·陕西城固·七年级期末)_____是中国瓷器发展史上的辉煌时代,河北定窑、河南汝窑等地烧制的瓷器,给人以别致的美感;明朝时_____是全国的制瓷中心,其所产的青花瓷器,造型多样,色彩艳丽,花纹优美,畅销海内外。

23.(2021·陕西富平·七年级期末)两宋时期,南方的水稻面积迅速增长,长江下游和_____流域一带成为丰饶的粮仓,出现了"苏湖熟,天下足"或"苏常熟,天下足"的谚语;清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是"国之大计",顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行_____政策,使农业生产很快得到恢复。

24.(2021·陕西·榆林十二中七年级阶段练习)明朝农业 、手工业和商业,在前代的基础上继续发展,从美洲引进_____、甘薯、马铃薯、花生和向日葵;苏州是明代的丝织业中心,_____是全国的制瓷中心。

三、综合题

25.(2021·安徽来安·七年级期末)在历史老师的指导下,七(1)班的同学们围绕“清朝由盛转衰的历史”这一主题,收集整理了相关材料,设计了下列问题,请你参与解决。

【合作探究—--领略辽阔版图】

(1)清政府为了加强对边疆地区的管辖,在图中 处(填字母)设置了驻藏大臣进行管理,乾隆帝在图中 处(填字母)设置了伊犁将军。清朝创造的统一局面对今日中国有何影响。

【解读图片—阐释统治危机】

(2)根据上面所示的图片,分别阐述清朝出现的社会危机。

【总结提升分析衰败原因】

(3)清朝是中国古代的最后一个封建王朝,请你回顾封建社会历史,总结封建王朝由盛转衰的原因。

26.(2021·广东花都·七年级期末)人口普查是一项重要的国情调查,对国家管理、制定各项方针政策具有重要的意义。中国的人口调查有近4000年的历史,留下了丰富的人口史料。阅读材料,回答问题。

材料一 部分朝代南方与北方人口对比表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——改编自何和义《浅论唐宋之际我国经济重心南移的原因》材料二 人口史专家推测,明末清初人口已经达到1个亿,清朝乾隆年间……1741年全国人口1.43亿,1762年为2.04亿,1790年突破3亿。

——任世江《初中历史课程“点—线”解析》

材料三 1712年,清政府规定以康熙五十年(1711年)的人丁数,作为征收人头税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”……隐蔽人口现象逐渐减少。

——《中国古代史》人民教育出版社2006年出版

请回答:

(1)材料一说明从西汉到北宋,南方与北方的人口分别呈现怎样的变化态势?这一发展变化反映了我国古代出现的什么经济现象?

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析清朝康乾时期人口剧增原因。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈你对人口变化和人口问题的认识。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

2.A

【解析】结合所学知识可知,清朝时期的农业发展为手工业发展奠定了基础,A正确;B属于文化领域上的表现,与题干无关,排除;C属于政治的表现,与题干无关,排除;D属于疆域变化的表现,与题干无关,排除。故选A。

3.B

【解析】“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

4.C

【解析】根据题干表格可知,从1712年到1726年,纳税田亩数与1683年相比,呈现逐年增长趋势,且1726年的耕地面积已超过明末耕地面积20.6%。结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故C项符合题意;题干表格反映了清朝前期耕地面积不断扩大,没有涉及精耕细作、兴修水利的内容,排除AD项;题干表格反映了当时农业经济的发展,而不是手工业技术的提高,排除B项。故选C项。

5.B

【解析】根据题干“浙江湖州‘比户养蚕’,‘尺寸之堤必树之桑’,富者更是‘桑麻万顷’”可知材料题干反映的种桑树、养蚕的人多,故可知当时的特色经济是丝织业,B项正确;制瓷业、棉纺业、造船业与“养蚕”“桑”无关,排除ACD项。故选B项。

6.A

【解析】明代,引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,明代还从外国引进了马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

7.D

【解析】据题干两幅图片“描绘乾隆时苏州繁华景象的《盛世滋生图》”和“康乾时期人口增长情况”可知,清朝前期,经济发展十分兴盛;清朝前期,尤其是乾隆时期,人口迅速增长;清朝前期,苏州是十分重要的工商业城市。但图片中看不出人口的增长不会带来负面影响。所以D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

8.B

【解析】依据所学知识可知,造成题干图表中耕地面积发生变化的主要因素是清朝推行垦荒政策。为发展农业生产,清朝前期的统治者大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大发展,为清朝前期兴盛奠定了基础;兴修水利;改进种植技术,改良新品种;推广玉米、甘薯等高产作物,所以B项符合题意。而ACD三项均与题干图表没有关系,排除,故选B。

9.D

【解析】根据所学知识可知,清朝农业发展,促进了手工业和商业的发展,经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大增长,故D正确;社会危机不能使人口增长,故排除A项;江南地区开发促进江南的发展,不能使全国人民增长,故排除B项;海外贸易的繁荣与人口增长无关,故排除C项。故选D。

10.C

【解析】根据所学知识,清朝前期的商业很发达,各地的商品贸易十分繁荣,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,一些农村地区发展为工商业市镇,如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的现象,湖北的城市汉口,到清朝以成为人烟数十里,贾户数千家” 的都会。在北京、江宁、苏州等大城市中,工商业非常繁荣,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,C正确;题干没有涉及工工场规模大,纺织业发达、农业生产得到恢复和发展、人口的不断增加内容,排除ABD。故选C。

11.A

【解析】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。商品经济发展,带动市镇繁荣是导致这一变化的原因。A项正确;材料没有体现政府鼓励垦荒,排除B项;对外贸易繁荣在材料中没有体现,排除C项;材料没有体现小农经济发展,促进人口增长,排除D项。故选A项。

12.B

【解析】商帮是地域性商人群体。在明代,晋商和徽商成为全国最大的商帮,所以有“山西商人足迹遍天下”之说,故B项正确;北京和南京均不在山西,排除A项;山西省矿产资源十分丰富,其中以煤、铝土、铁等为最,素有“煤铁之乡”之美称,但只能说明山西资源丰富,排除C项;开封在河南,与山西无关,排除D项。故选B项。

13.B

【解析】依据所学知识,明清时期,原产自美洲的玉米、甘薯等高产作物引进中国,推动农业的发展,①正确;明清时期,随着商业的发展,出现了区域性商业群体“商帮”,并兴起一大批工商业市镇,②④正确;汉朝开通陆上和海上丝绸之路,③错误。B项正确,排除ACD项。故选B项。

14.C

【解析】依据题干信息“宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路”“康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示各官府有要者,尽力给去”可知,统治者都十分重视农业生产,使农业生产有了较大发展,C项正确;鼓励发展商业、担忧生态恶化、反对铺张浪费在题干材料中未体现出来,排除A、B、D项。故选C项。

15.D

【解析】根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

16.C

【解析】根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

17.D

【解析】根据所学知识可知,《盛世滋生图》局部描绘了清朝乾隆时苏州繁华的市井风情。D项正确;《清明上河图》反映的是北宋时期的开封繁荣景象,排除A项;大都是元朝的首都,排除B项;《盛世滋生图》反映的不是明代繁华的市井风情,排除C项。故选D项。

18.D

【解析】根据所学知识可知清代的商业网有农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场,故选D项,排除ABC项。故选D。

19.D

【解析】根据材料“日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳”“凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也”可知,材料反映了统治者关心百姓生活,心存百姓,以农业为本的思想,D项正确;材料没有涉及国家实行重农抑商、“民贵君轻”的内容,排除AB项;“社会上商人地位低下”不是材料重点强调的内容,排除 C项。故选D项。

20.B

【解析】结合所学知识可知,封建国家的经济基础是小农经济,小农经济的稳定关系到封建国家的统治,因此雍正皇帝认为“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,B项正确;重农抑商政策是材料的表现,不属于原因,排除A项;材料与商人的社会地位低下无关,排除C项;商业和农业之间的关系是相辅相成,排除D项。故选B项。

21.C

【解析】根据“清朝开荒执照是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”说明清朝重视农业的发展,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产是“国之大计”,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,C项正确;清朝开荒执照是清朝分配土地给流民及官兵的印信执照,鼓励农村集市与题干不符,排除A项;BD项与“清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”无关,排除BD项。故选C项。

22. 宋朝 景德镇

【解析】宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代,河北定窑 、河南汝窑等地烧制的瓷器,给人以别致的美感。北宋兴起的江西景德镇,明朝时期成为全国制瓷中心,其所产的青花瓷器,造型多样,色彩艳丽,花纹优美,畅销海内外。

23. 太湖 垦荒

【解析】结合所学内容可知,两宋时期,南方的水稻面积迅速增长,长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了"苏湖熟,天下足"或"苏常熟,天下足"的谚语;清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是"国之大计",顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复。所以①是太湖,②是垦荒。

24. 玉米 景德镇

【解析】明朝农业 、手工业和商业,在前代的基础上继续发展。明代从美洲引进玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等;苏州是明代的丝织业中心。景德镇是全国的制瓷中心,所产青花瓷器畅销海内外。

25.(1)A、B;影响:疆域辽阔,基本上奠定了我国现今疆域的基础。

(2)图一;土地兼并现象严重,加剧社会矛盾;图二:实行闭关锁国政策,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程;图三:军机处的设立,使君主专制进一步强化,易造成皇帝独断专权。

(3)政治腐败;征伐不休;暴政庸政;农民起义;思想专制;民族纷争;故步自封,闭关自守等。

【解析】(1)观察题干图片及所学知识可知,图中A处是今西藏地区,B处是今天的新疆地区,1727年,雍正帝设驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏。乾隆帝平定大小和卓的叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。清政府为了加强对边疆地区的管辖,在图中A处设置了驻藏大臣进行管理,乾隆帝在图中 B处设置了伊犁将军。清朝创造的统一局面对今日中国有何影响。

(2)根据题干所示的图片“清代地契”“广州十三行”“军机处”可知,图一阐述了清朝出现的土地兼并现象严重,加剧了社会矛盾;图二阐述了清朝实行闭关锁国政策,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程;图三阐述了清朝军机处的设立,使君主专制进一步强化,易造成皇帝独断专权。

(3)清朝是中国古代的最后一个封建王朝,回顾封建社会历史,政治腐败;征伐不休;暴政庸政;农民起义;思想专制;民族纷争;故步自封,闭关自守等是封建王朝由盛转衰的原因。

26.(1)变化态势:南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。

经济现象:经济重心南移。

(2)原因:国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)认识:人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机。

【解析】(1)根据材料一“部分朝代南方与北方人口对比表”可知,从西汉到北宋,南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。这一发展变化反映了我国古代出现的经济重心南移现象。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,从政治、经济、赋税改革(滋生人丁,永不加赋)、高产农作物的引种、政府政策、思想观念等方面分析清朝康乾时期人口剧增原因。如国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)根据材料并结合所学知识,从人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机等方面谈对人口变化和人口问题的认识。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

命题人:xxx

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、选择题

1.(2021·江苏省海安中等专业学校中考真题)康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行

C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

2.(2021·内蒙古赤峰·中考真题)清朝前期,手工业有了很大的发展。对其起推动作用的是( )

A.农业发展 B.文化繁荣 C.专制加强 D.疆域扩大

3.(2021·广东·中考真题)18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

4.(2021·福建仓山·中考真题) 下表所示纳税田亩数的变化反映了当时

A.精耕细作的推广 B.手工业技术提高

C.农业经济的发展 D.水利工程的兴修

5.(2022·江苏江都·九年级期末)明代中期,浙江湖州“比户养蚕”,“尺寸之堤必树之桑”,富者更是“桑麻万顷”。由此可见当的特色经济是( )

A.制瓷业 B.丝织业 C.棉纺业 D.造船业

6.(2022·全国·九年级专题练习)假如穿越到明朝,你可以吃到玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日等这些食物,它们原产于( )

A.南美洲 B.大洋洲 C.非洲 D.欧洲

7.(2022·全国·九年级专题练习)某校七年级学生研究“清朝前期社会经济的发展”,他们从以下两幅图片得出结论,其中错误的是( )

清朝前期,经济发展十分兴盛

B.清朝前期,尤其是乾隆时期,人口迅速增长

C.清朝前期,苏州是十分重要的工商业城市

D.人口的增长不会带来负面影响

8.(2022·全国·九年级专题练习)造成下表耕地面积发生变化的主要因素是( )

清朝商业的兴盛 B.清朝推行垦荒政策

C.清朝手工业发展 D.清朝土地兼并严重

9.(2022·全国·九年级专题练习)请为以下知识结构图添加标题( )

A.清朝社会危机 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济发展

10.(2022·全国·九年级专题练习)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家” 的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了 当时

A.手工工场规模大,纺织业发达 B.农业生产得到恢复和发展

C.商业很发达,商品贸易兴盛 D.人口不断增加

11.(2021·山东芝罘·期末)苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。导致这一变化的原因是

A.商品经济发展,带动市镇繁荣 B.政府鼓励垦荒,土地得以开发

C.对外贸易繁荣,社会财富增加 D.小农经济发展,促进人口增长

12.(2021·山西翼城·七年级期末)山西自古有经商和贸易传统,在明代,山西商人足迹遍天下。以下史实能证明此观点的是( )

A.北京和南京成为全国性的商贸城市 B.晋商和徽商成为全国最大的商帮

C.山西有“煤铁之乡”的美称 D.开封城内有许多娱乐,兼营商业的场所—“瓦子”

13.(2021·北京师大附中九年级期中)有学者认为,明清时期中国古代经济进一步发展。下列史实能够佐证这一观点的是

①玉米甘薯等高产作物引进②出现了区域性商人群体

③陆上和海上丝绸之路开通④兴起一大批工商业市镇

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

14.(2021·广东南海·七年级期末)宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路;康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示“各官府有要者,尽力给去”。这说明统治者( )

A.鼓励发展商业 B.担忧生态恶化 C.重视农业生产 D.反对铺张浪费

15.(2021·广东南海·七年级期末)徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

16.(2021·广东南海·七年级期末)明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

17.(2021·陕西岚皋·七年级期末)下面是《盛世滋生图》(局部),描绘了繁华的市井风情。据此判断,它所反映的朝代和城市分别是

A.北宋、开封 B.元代、大都 C.明代、武汉 D.清朝、苏州

18.(2021·黑龙江林口·七年级期末)清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由哪四部分组成的商业网( )

①农村集市 ②晋商 ③城镇市场

④区域性市场 ⑤徽商 ⑥全国性市场

A.①②③④ B.③④⑤⑥ C.①②⑤⑥ D.①③④⑥

19.(2021·湖北·孝昌县教学研究室模拟预测)唐太宗说:“耕夫碌碌,多无隔夜之粮;织女波波,少有御寒之衣。日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳。清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。”反映出( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.民贵君轻的思想

C.社会上商人地位低下 D.农业为本的思想

20.(2021·湖北·孝昌县教学研究室模拟预测)清雍正帝说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农氏竭力 耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得....联观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”雍止皇帝持此观点的根本原因是( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.小农经济的现实存在

C.社会上商人地位低下 D.商业发展阻碍农业的发展

21.(2021·山东单县·七年级期末)文物承载着历史,清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照,它说明清朝

A.鼓励农村集市 B.边境贸易繁荣

C.重视农业生产 D.商业市镇兴盛

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、填空题

22.(2021·陕西城固·七年级期末)_____是中国瓷器发展史上的辉煌时代,河北定窑、河南汝窑等地烧制的瓷器,给人以别致的美感;明朝时_____是全国的制瓷中心,其所产的青花瓷器,造型多样,色彩艳丽,花纹优美,畅销海内外。

23.(2021·陕西富平·七年级期末)两宋时期,南方的水稻面积迅速增长,长江下游和_____流域一带成为丰饶的粮仓,出现了"苏湖熟,天下足"或"苏常熟,天下足"的谚语;清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是"国之大计",顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行_____政策,使农业生产很快得到恢复。

24.(2021·陕西·榆林十二中七年级阶段练习)明朝农业 、手工业和商业,在前代的基础上继续发展,从美洲引进_____、甘薯、马铃薯、花生和向日葵;苏州是明代的丝织业中心,_____是全国的制瓷中心。

三、综合题

25.(2021·安徽来安·七年级期末)在历史老师的指导下,七(1)班的同学们围绕“清朝由盛转衰的历史”这一主题,收集整理了相关材料,设计了下列问题,请你参与解决。

【合作探究—--领略辽阔版图】

(1)清政府为了加强对边疆地区的管辖,在图中 处(填字母)设置了驻藏大臣进行管理,乾隆帝在图中 处(填字母)设置了伊犁将军。清朝创造的统一局面对今日中国有何影响。

【解读图片—阐释统治危机】

(2)根据上面所示的图片,分别阐述清朝出现的社会危机。

【总结提升分析衰败原因】

(3)清朝是中国古代的最后一个封建王朝,请你回顾封建社会历史,总结封建王朝由盛转衰的原因。

26.(2021·广东花都·七年级期末)人口普查是一项重要的国情调查,对国家管理、制定各项方针政策具有重要的意义。中国的人口调查有近4000年的历史,留下了丰富的人口史料。阅读材料,回答问题。

材料一 部分朝代南方与北方人口对比表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——改编自何和义《浅论唐宋之际我国经济重心南移的原因》材料二 人口史专家推测,明末清初人口已经达到1个亿,清朝乾隆年间……1741年全国人口1.43亿,1762年为2.04亿,1790年突破3亿。

——任世江《初中历史课程“点—线”解析》

材料三 1712年,清政府规定以康熙五十年(1711年)的人丁数,作为征收人头税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”……隐蔽人口现象逐渐减少。

——《中国古代史》人民教育出版社2006年出版

请回答:

(1)材料一说明从西汉到北宋,南方与北方的人口分别呈现怎样的变化态势?这一发展变化反映了我国古代出现的什么经济现象?

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析清朝康乾时期人口剧增原因。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈你对人口变化和人口问题的认识。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

2.A

【解析】结合所学知识可知,清朝时期的农业发展为手工业发展奠定了基础,A正确;B属于文化领域上的表现,与题干无关,排除;C属于政治的表现,与题干无关,排除;D属于疆域变化的表现,与题干无关,排除。故选A。

3.B

【解析】“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

4.C

【解析】根据题干表格可知,从1712年到1726年,纳税田亩数与1683年相比,呈现逐年增长趋势,且1726年的耕地面积已超过明末耕地面积20.6%。结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故C项符合题意;题干表格反映了清朝前期耕地面积不断扩大,没有涉及精耕细作、兴修水利的内容,排除AD项;题干表格反映了当时农业经济的发展,而不是手工业技术的提高,排除B项。故选C项。

5.B

【解析】根据题干“浙江湖州‘比户养蚕’,‘尺寸之堤必树之桑’,富者更是‘桑麻万顷’”可知材料题干反映的种桑树、养蚕的人多,故可知当时的特色经济是丝织业,B项正确;制瓷业、棉纺业、造船业与“养蚕”“桑”无关,排除ACD项。故选B项。

6.A

【解析】明代,引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,明代还从外国引进了马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

7.D

【解析】据题干两幅图片“描绘乾隆时苏州繁华景象的《盛世滋生图》”和“康乾时期人口增长情况”可知,清朝前期,经济发展十分兴盛;清朝前期,尤其是乾隆时期,人口迅速增长;清朝前期,苏州是十分重要的工商业城市。但图片中看不出人口的增长不会带来负面影响。所以D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

8.B

【解析】依据所学知识可知,造成题干图表中耕地面积发生变化的主要因素是清朝推行垦荒政策。为发展农业生产,清朝前期的统治者大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大发展,为清朝前期兴盛奠定了基础;兴修水利;改进种植技术,改良新品种;推广玉米、甘薯等高产作物,所以B项符合题意。而ACD三项均与题干图表没有关系,排除,故选B。

9.D

【解析】根据所学知识可知,清朝农业发展,促进了手工业和商业的发展,经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大增长,故D正确;社会危机不能使人口增长,故排除A项;江南地区开发促进江南的发展,不能使全国人民增长,故排除B项;海外贸易的繁荣与人口增长无关,故排除C项。故选D。

10.C

【解析】根据所学知识,清朝前期的商业很发达,各地的商品贸易十分繁荣,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,一些农村地区发展为工商业市镇,如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的现象,湖北的城市汉口,到清朝以成为人烟数十里,贾户数千家” 的都会。在北京、江宁、苏州等大城市中,工商业非常繁荣,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,C正确;题干没有涉及工工场规模大,纺织业发达、农业生产得到恢复和发展、人口的不断增加内容,排除ABD。故选C。

11.A

【解析】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。商品经济发展,带动市镇繁荣是导致这一变化的原因。A项正确;材料没有体现政府鼓励垦荒,排除B项;对外贸易繁荣在材料中没有体现,排除C项;材料没有体现小农经济发展,促进人口增长,排除D项。故选A项。

12.B

【解析】商帮是地域性商人群体。在明代,晋商和徽商成为全国最大的商帮,所以有“山西商人足迹遍天下”之说,故B项正确;北京和南京均不在山西,排除A项;山西省矿产资源十分丰富,其中以煤、铝土、铁等为最,素有“煤铁之乡”之美称,但只能说明山西资源丰富,排除C项;开封在河南,与山西无关,排除D项。故选B项。

13.B

【解析】依据所学知识,明清时期,原产自美洲的玉米、甘薯等高产作物引进中国,推动农业的发展,①正确;明清时期,随着商业的发展,出现了区域性商业群体“商帮”,并兴起一大批工商业市镇,②④正确;汉朝开通陆上和海上丝绸之路,③错误。B项正确,排除ACD项。故选B项。

14.C

【解析】依据题干信息“宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路”“康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示各官府有要者,尽力给去”可知,统治者都十分重视农业生产,使农业生产有了较大发展,C项正确;鼓励发展商业、担忧生态恶化、反对铺张浪费在题干材料中未体现出来,排除A、B、D项。故选C项。

15.D

【解析】根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

16.C

【解析】根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

17.D

【解析】根据所学知识可知,《盛世滋生图》局部描绘了清朝乾隆时苏州繁华的市井风情。D项正确;《清明上河图》反映的是北宋时期的开封繁荣景象,排除A项;大都是元朝的首都,排除B项;《盛世滋生图》反映的不是明代繁华的市井风情,排除C项。故选D项。

18.D

【解析】根据所学知识可知清代的商业网有农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场,故选D项,排除ABC项。故选D。

19.D

【解析】根据材料“日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳”“凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也”可知,材料反映了统治者关心百姓生活,心存百姓,以农业为本的思想,D项正确;材料没有涉及国家实行重农抑商、“民贵君轻”的内容,排除AB项;“社会上商人地位低下”不是材料重点强调的内容,排除 C项。故选D项。

20.B

【解析】结合所学知识可知,封建国家的经济基础是小农经济,小农经济的稳定关系到封建国家的统治,因此雍正皇帝认为“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,B项正确;重农抑商政策是材料的表现,不属于原因,排除A项;材料与商人的社会地位低下无关,排除C项;商业和农业之间的关系是相辅相成,排除D项。故选B项。

21.C

【解析】根据“清朝开荒执照是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”说明清朝重视农业的发展,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产是“国之大计”,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,C项正确;清朝开荒执照是清朝分配土地给流民及官兵的印信执照,鼓励农村集市与题干不符,排除A项;BD项与“清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”无关,排除BD项。故选C项。

22. 宋朝 景德镇

【解析】宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代,河北定窑 、河南汝窑等地烧制的瓷器,给人以别致的美感。北宋兴起的江西景德镇,明朝时期成为全国制瓷中心,其所产的青花瓷器,造型多样,色彩艳丽,花纹优美,畅销海内外。

23. 太湖 垦荒

【解析】结合所学内容可知,两宋时期,南方的水稻面积迅速增长,长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了"苏湖熟,天下足"或"苏常熟,天下足"的谚语;清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是"国之大计",顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复。所以①是太湖,②是垦荒。

24. 玉米 景德镇

【解析】明朝农业 、手工业和商业,在前代的基础上继续发展。明代从美洲引进玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等;苏州是明代的丝织业中心。景德镇是全国的制瓷中心,所产青花瓷器畅销海内外。

25.(1)A、B;影响:疆域辽阔,基本上奠定了我国现今疆域的基础。

(2)图一;土地兼并现象严重,加剧社会矛盾;图二:实行闭关锁国政策,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程;图三:军机处的设立,使君主专制进一步强化,易造成皇帝独断专权。

(3)政治腐败;征伐不休;暴政庸政;农民起义;思想专制;民族纷争;故步自封,闭关自守等。

【解析】(1)观察题干图片及所学知识可知,图中A处是今西藏地区,B处是今天的新疆地区,1727年,雍正帝设驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏。乾隆帝平定大小和卓的叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。清政府为了加强对边疆地区的管辖,在图中A处设置了驻藏大臣进行管理,乾隆帝在图中 B处设置了伊犁将军。清朝创造的统一局面对今日中国有何影响。

(2)根据题干所示的图片“清代地契”“广州十三行”“军机处”可知,图一阐述了清朝出现的土地兼并现象严重,加剧了社会矛盾;图二阐述了清朝实行闭关锁国政策,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程;图三阐述了清朝军机处的设立,使君主专制进一步强化,易造成皇帝独断专权。

(3)清朝是中国古代的最后一个封建王朝,回顾封建社会历史,政治腐败;征伐不休;暴政庸政;农民起义;思想专制;民族纷争;故步自封,闭关自守等是封建王朝由盛转衰的原因。

26.(1)变化态势:南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。

经济现象:经济重心南移。

(2)原因:国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)认识:人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机。

【解析】(1)根据材料一“部分朝代南方与北方人口对比表”可知,从西汉到北宋,南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。这一发展变化反映了我国古代出现的经济重心南移现象。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,从政治、经济、赋税改革(滋生人丁,永不加赋)、高产农作物的引种、政府政策、思想观念等方面分析清朝康乾时期人口剧增原因。如国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)根据材料并结合所学知识,从人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机等方面谈对人口变化和人口问题的认识。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源