部编版七年级下册第6课北宋的政治同步练习(含解析)

文档属性

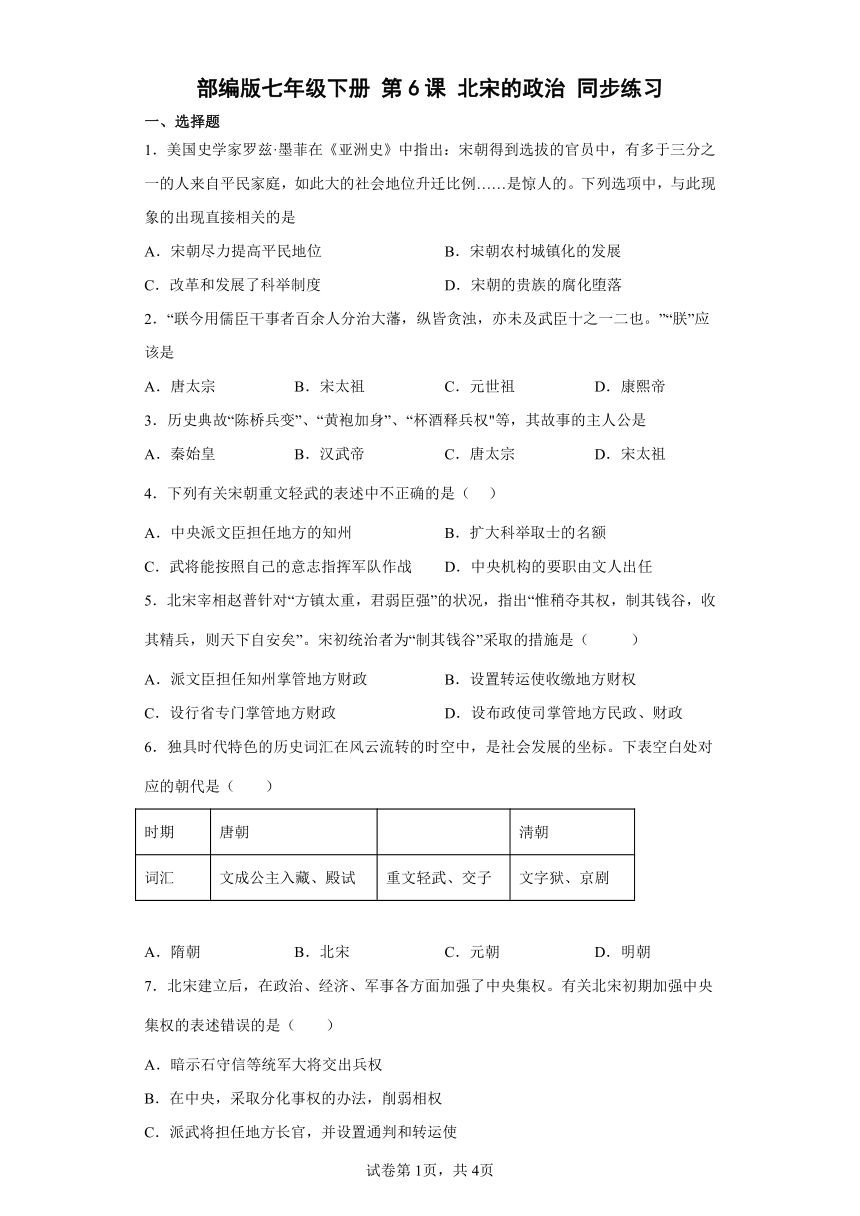

| 名称 | 部编版七年级下册第6课北宋的政治同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-20 15:02:28 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第6课 北宋的政治 同步练习

一、选择题

1.美国史学家罗兹·墨菲在《亚洲史》中指出:宋朝得到选拔的官员中,有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的。下列选项中,与此现象的出现直接相关的是

A.宋朝尽力提高平民地位 B.宋朝农村城镇化的发展

C.改革和发展了科举制度 D.宋朝的贵族的腐化堕落

2.“联今用儒臣干事者百余人分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣十之一二也。”“朕”应该是

A.唐太宗 B.宋太祖 C.元世祖 D.康熙帝

3.历史典故“陈桥兵变”、“黄袍加身”、“杯酒释兵权"等,其故事的主人公是

A.秦始皇 B.汉武帝 C.唐太宗 D.宋太祖

4.下列有关宋朝重文轻武的表述中不正确的是( )

A.中央派文臣担任地方的知州 B.扩大科举取士的名额

C.武将能按照自己的意志指挥军队作战 D.中央机构的要职由文人出任

5.北宋宰相赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,指出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”。宋初统治者为“制其钱谷”采取的措施是( )

A.派文臣担任知州掌管地方财政 B.设置转运使收缴地方财权

C.设行省专门掌管地方财政 D.设布政使司掌管地方民政、财政

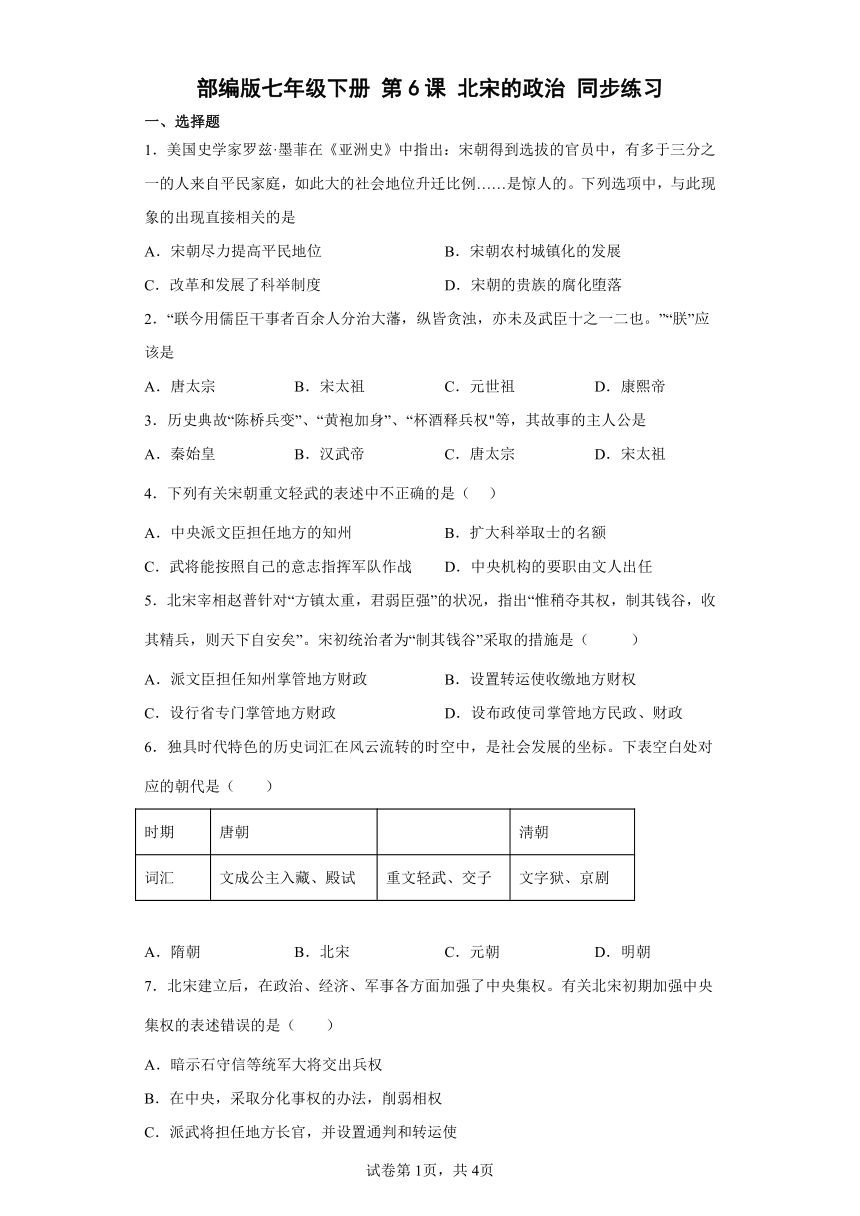

6.独具时代特色的历史词汇在风云流转的时空中,是社会发展的坐标。下表空白处对应的朝代是( )

时期 唐朝 淸朝

词汇 文成公主入藏、殿试 重文轻武、交子 文字狱、京剧

A.隋朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

7.北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.在中央,采取分化事权的办法,削弱相权

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.有利于政权的稳固和社会的安定

8.下列历史人物与史实搭配正确的是( )

A.唐太宗——励精图志,创“开元盛世”

B.鉴真——西行求法,著《大唐西域记》

C.唐玄宗——虚心纳谏,用魏征等贤臣

D.赵匡胤——黄袍加身,建立宋朝

9.宰相赵普曾向宋太祖建议道,治理地方,要“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。提出这些举措的主要目的在于

A.实现地方自治

B.加强中央集权

C.杜绝官员贪腐

D.促进社会和谐

10.宋太祖加强中央集权的措施中,不包括( )

A.解除禁军将领的兵权 B.采取分化事权的办法,削弱相权

C.派遣文臣担任各地州县的长官 D.实行行省制度

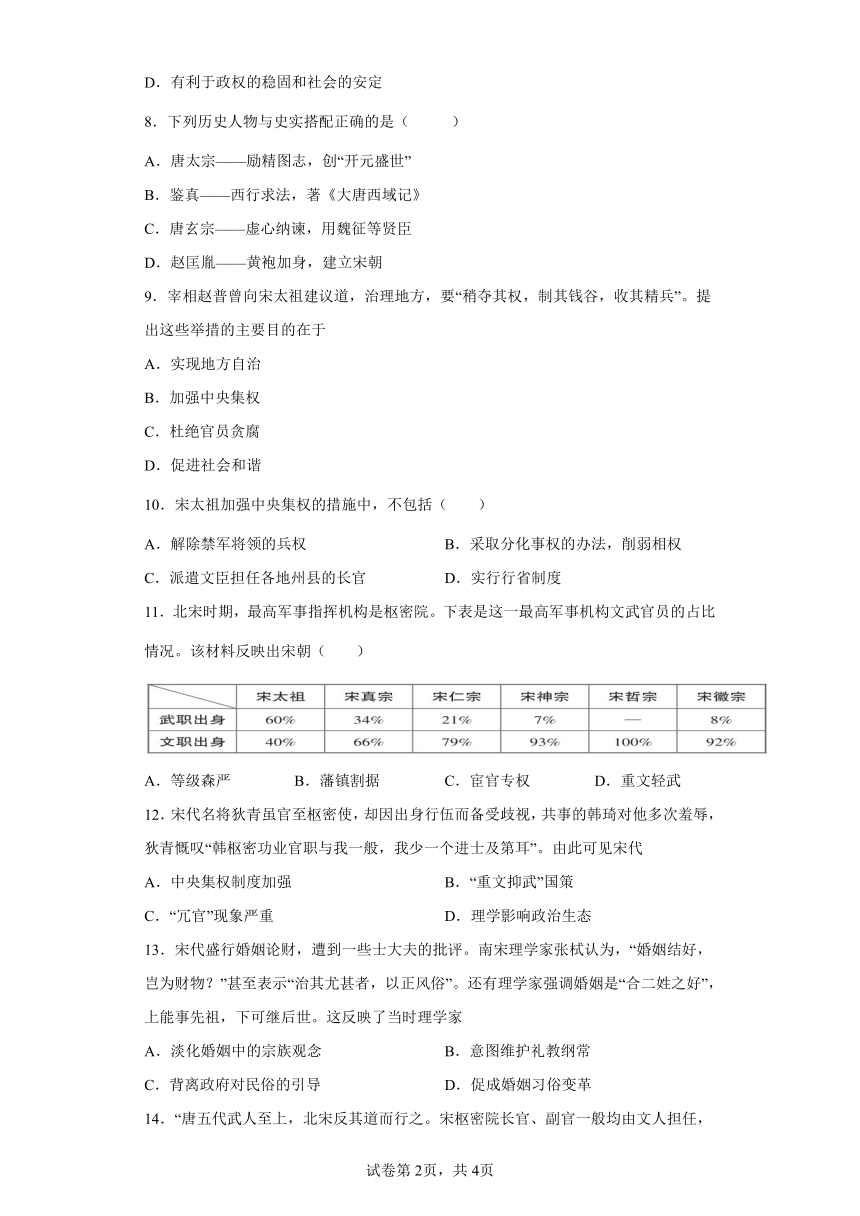

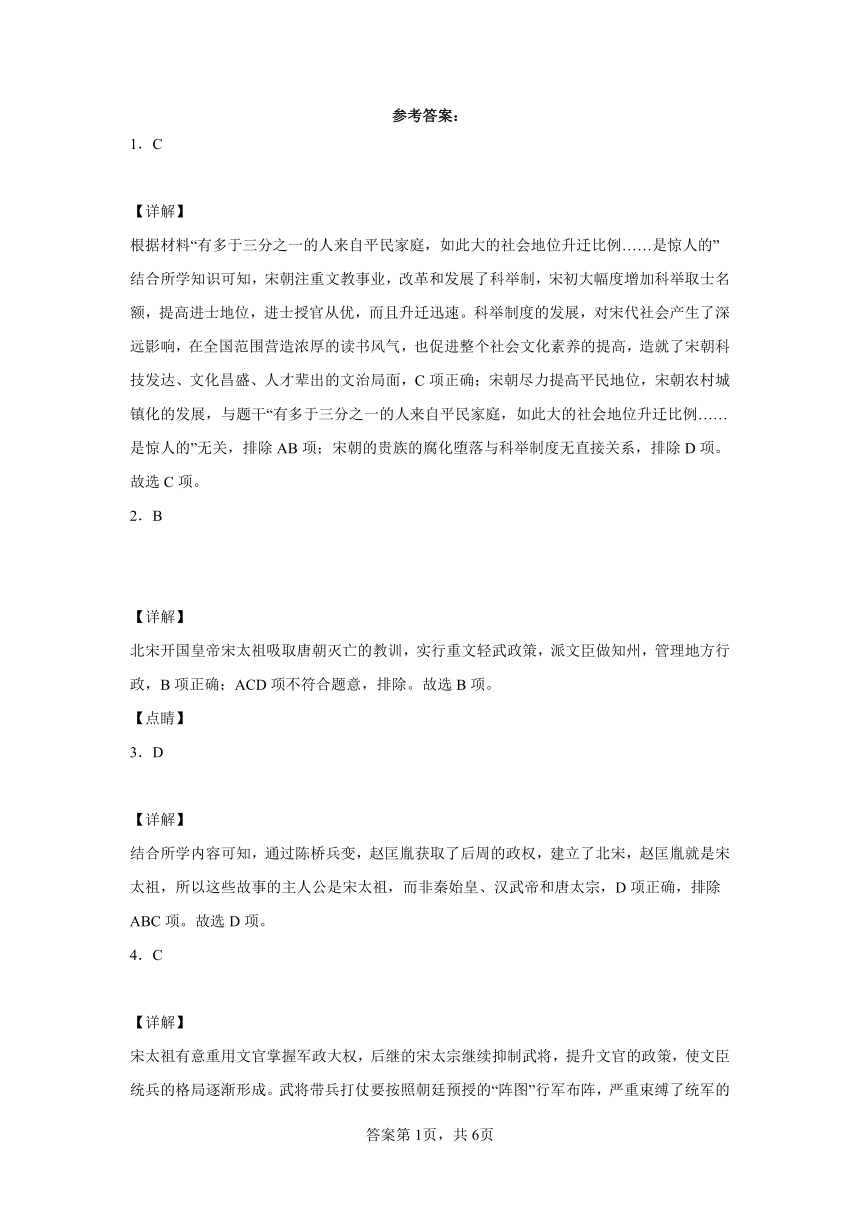

11.北宋时期,最高军事指挥机构是枢密院。下表是这一最高军事机构文武官员的占比情况。该材料反映出宋朝( )

A.等级森严 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.重文轻武

12.宋代名将狄青虽官至枢密使,却因出身行伍而备受歧视,共事的韩琦对他多次羞辱,狄青慨叹“韩枢密功业官职与我一般,我少一个进士及第耳”。由此可见宋代

A.中央集权制度加强 B.“重文抑武”国策

C.“冗官”现象严重 D.理学影响政治生态

13.宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念 B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导 D.促成婚姻习俗变革

14.“唐五代武人至上,北宋反其道而行之。宋枢密院长官、副官一般均由文人担任,各级地方官亦均是文臣,武将不能参掌最高军事机密,武将中地位最高的三衙长官见了文官大臣也必须恭敬执礼。”材料表现的是( )

A.宋朝重文轻武政策的背景 B.宋朝重文轻武政策的目的

C.宋朝重文轻武政策的表现 D.宋朝重文轻武政策的影响

15.“唐宗宋祖,稍逊风骚”,下列与“宋祖”有关的是

A.定都长安 B.设置知州以分通判的权力

C.实现全国统一 D.实行重文轻武政策

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

改革和创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。

【交通创新】

材料一 “尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

——皮日休《汴河怀古》

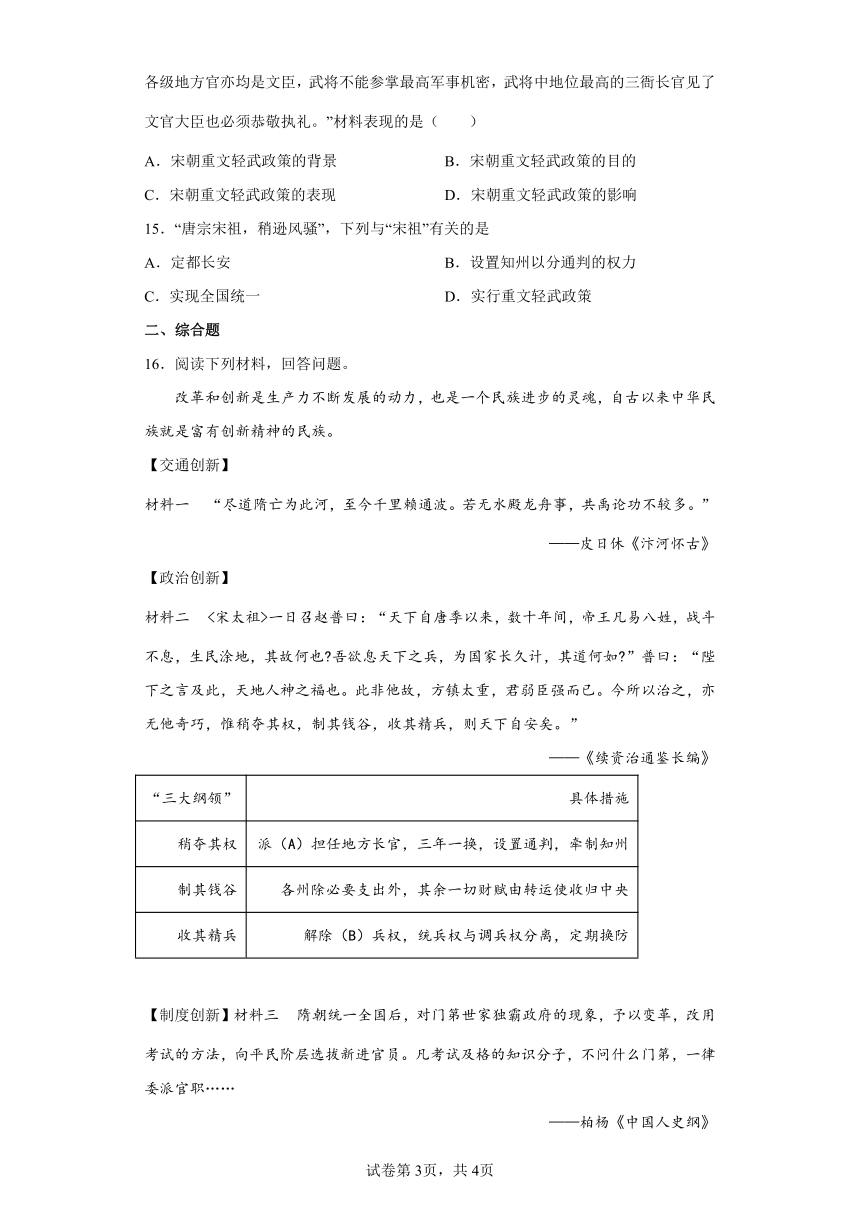

【政治创新】

材料二 <宋太祖>一日召赵普曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也 吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如 ”普曰:“陛下之言及此,天地人神之福也。此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》

“三大纲领” 具体措施

稍夺其权 派(A)担任地方长官,三年一换,设置通判,牵制知州

制其钱谷 各州除必要支出外,其余一切财赋由转运使收归中央

收其精兵 解除(B)兵权,统兵权与调兵权分离,定期换防

【制度创新】材料三 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,予以变革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委派官职……

——柏杨《中国人史纲》

(1)材料一中的“河”指的是什么 它的中心城市在哪 它的开通有什么作用

(2)材料二中,赵普认为唐末以来政局动乱的原因是什么 (用材料中的话来作答)

(3)针对存在的问题,宋太祖采取了赵普所开出的“药方”,即加强中央集权的“三大纲领”。根据所学知识,将表格A、B两处补充完整。

(4)材料三反映的选拔人才的方法是什么制度 这一新制度正式确立的标志是什么

17.为了巩固统治,统治阶级都通过不断创新及调整措施来稳定局势。阅读材料,回答问题。

材料一公元前 230年至公元前221年,秦陆续灭了六国,采用法家为主、兼蓄并用其他学派思想的做法,追求“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”的格局。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

(1)根据材料一,概括秦统治者创新制度所具备的历史条件。

材料二在以《说唐》《隋唐演义》等描写唐代历史人物的传奇小说中,主角大多是武艺高强、开疆拓土的将领,他们往往出将入相、豪气干云,整体的社会风气也是尚武豪迈,甚至同神仙怪异相结合;而在描写宋代社会的侠义小说中,这些身怀武艺之人大多成为江湖草莽或者官府随从,社会风气也随之发生改变。

(2)根据材料二,归纳从唐代到宋代的社会风气发生的变化,并结合所学指出这种变化产生的主要原因。

材料三以国王的权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力;未经议会同意,国王不得招募军队;不得任意拘捕臣民;保证议会定期召开;英国的任免权属于议会而不属于国王。

——摘自英国《权利法案》(1689年)

(3)根据材料三,概括英国君主立宪制的特点,并结合所学,分析君主立宪制的确立对英国的影响。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”结合所学知识可知,宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,C项正确;宋朝尽力提高平民地位,宋朝农村城镇化的发展,与题干“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”无关,排除AB项;宋朝的贵族的腐化堕落与科举制度无直接关系,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】

北宋开国皇帝宋太祖吸取唐朝灭亡的教训,实行重文轻武政策,派文臣做知州,管理地方行政,B项正确;ACD项不符合题意,排除。故选B项。

【点睛】

3.D

【详解】

结合所学内容可知,通过陈桥兵变,赵匡胤获取了后周的政权,建立了北宋,赵匡胤就是宋太祖,所以这些故事的主人公是宋太祖,而非秦始皇、汉武帝和唐太宗,D项正确,排除ABC项。故选D项。

4.C

【详解】

宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。武将带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,严重束缚了统军的指挥权。武将能安照自己的意志指挥军队作战的表述是与史实不符的,C符合题意;ABD项内容表述与宋朝重文轻武政策的史实相符,排除。故选择C。

【点睛】

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记宋朝重文轻武的政策的表现。

5.B

【详解】

根据所学在知识,宋太祖取消节度使收税的权力,除各州一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收中央掌控,后来,在地方上设置转运使,把地方财政收归中央,B正确;派文臣担任知州掌管地方财政,不符合史实,排除A;行省是元朝设置的方行政区域名称,排除C;布政使司为明清两朝的地方行政机关,排除D。故选B。

6.B

【详解】

北宋为了防止武将对中央集权造成威胁,实行重文轻武的治国方针。交子是北宋时期出现的世界上最早的纸币。因此,表格空白处对应的 朝代是北宋,B项正确;交子出现与北宋,不是唐朝、元朝和明朝,排除A、C和D项。故选B项。

7.C

【详解】

根据所学知识,在地方上,为加强控制,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度,还在各州府设立通判,以分知州的权力。下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,C项符合题意;为了加强中央集权,解除禁军将领的兵权,牢牢控制了军队,故“暗示石守信等统军大将交出兵权”说法是正确的,排除A项;在中央,为防止宰相的权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权,排除B项;北宋时期的重文轻武政策的实施,有利于政权的稳固和社会的安定,排除D项。故选C项。

8.D

【详解】

陈桥兵变是后周大将赵匡胤发动的取代后周、建立宋朝的兵变事件。公元960年,赵匡义(赵匡胤之弟)和赵普等在陈桥驿密谋策划,发动兵变。众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝,史称“陈桥兵变”,故D正确;“开元盛世”与唐玄宗有关,故A错误;西行求法,著《大唐西域记》与玄奘有关,故B错误;虚心纳谏,用魏征等贤臣与唐太宗有关,故C错误。

9.B

【详解】

依据课本所学可知,为了加强了中央集权,宰相赵普曾向宋太祖建议道,治理地方,要“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。即夺取地方的政治权力、军权,控制地方经济发展,削弱地方权力,收归中央。B项符合题意;A项不合题意;通过收地方权力归中央,同时分化事权,使各官员、机构相互牵制,可以遏制官员的贪腐,但是不可能达到杜绝。C项不合题意;宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

10.D

【详解】

依据所学知识可知,元朝实行行省制度,D项符合题意;宋太祖在进行统一的同时, 加强中央集权,他首先解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队,A项说法正确,与题意不符,排除;在中央,宋太祖为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权,宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政,还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权,B项说法正确,与题意不符,排除;在地方,宋太祖为加强控制,派文臣担任各地州县的长官,C项说法正确,与题意不符,排除。故选D项。

11.D

【详解】

根据所学可知,枢密院是军事机构,但最高长官的比例中,文官却远高于武官,体现出重文轻武,D项正确;材料是文官、武官比例对比,不是等级、 藩镇、宦官,排除ABC三项。故选D项。

12.B

【详解】

根据题干可知,“因出身行伍而备受歧视”“少一个进士及第耳”体现了宋朝武将地位低下,重视文官的“重文抑武”国策,B项正确;枢密使是宋朝分割宰相权力地枢密院主官,掌管军政,是宋朝加强中央集权的表现,但题干强调的是作为枢密使的武将地位没有进士出身的文官地位高,排除A项;题干所述与“冗官”无关,排除C项;理学是儒学在宋朝发展的表现,宋朝重视科举,重视文官地位与儒学发展无关,而是宋太祖为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】

根据材料“婚姻结好,岂为财物?”“以正风俗”“能事先祖,下可继后世”等信息可知,宋代理学家反对当时社会上盛行的婚姻论财风气,强调婚姻对祖先、后世的意义,这说明当时理学家意图维护封建礼教纲常,B项正确;材料中“上能事先祖,下可继后世”说明当时理学家重视婚姻中的宗族观念,排除A项;理学家维护儒家的传统婚姻观,迎合了统治者的需要,符合政府对民俗的引导,排除C项;理学家维护儒家的传统婚姻观不利于促成婚姻习俗变革,排除D项。故选B项。

【点睛】

14.C

【详解】

根据材料可知,材料体现了宋朝不仅中央和地方的要职由文臣担任,而且文臣统兵、主持军务,地位也高过武将。因此,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,C项正确;由此可知,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,没有涉及背景、目的和影响,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

15.D

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖赵匡胤自己是黄袍加身的武将出身,因此对武将集团相当顾忌,实行重文轻武政策。后世的赵氏王朝也继承了这一传统。D项正确;960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),排除A项;北宋在各州府设立通判,以分知州的权力,排除B项;北宋并没有完全统一古代中国,排除C项。故选D项。

16.(1)隋朝大运河洛阳加强了南北地区政治、经济和文化的交流。

(2)方镇太重,君弱臣强。

(3)A:文臣B:禁军高级将领

(4)科举制隋炀帝时,进士科的创立。

【详解】

(1)根据“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”可知这条河指的是隋朝大运河。结合所学内容可知隋朝大运河的中心是在洛阳。它的开通起到了加强南北地区政治、经济和文化的交流的作用。

(2)根据“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已”得出方镇太重,君弱臣强。

(3)结合所学内容可知,赵普开出的药方,在“稍夺其权”方面是派文臣担任地方长官,三年一换,设置通判,牵制知州;在“收其精兵”方面解除禁军高级将领的兵权,统兵权与调兵权分离,定期换防。所以A是文臣,B是禁军高级将领。

(4)根据“改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委派官职”可知是科举制。结合所学内容可知,隋炀帝时,进士科的创立标志着科举制度的正式建立。

17.(1)国家统一;百家争鸣提供了多种治国学说。

(2)变化:由尚武到轻武;原因:宋代的重文轻武政策,宋代抑制武将,提升文官地位,注重发展文教事业。

(3)特点:君主权力受到议会的限制;影响:使英国走上了资产阶级政治民主化的道路,有利于英国资本主义的发展,这是历史的一大进步。

(1)

根据“秦陆续灭了六国”得出国家统一;根据“采用法家为主、兼蓄并用其他学派思想的做法”,结合所学,得出百家争鸣提供了多种治国学说。

(2)

变化:根据“整体的社会风气也是尚武豪迈”“这些身怀武艺之人大多成为江湖草莽或者官府随从”,概括得出由尚武到轻武;原因:根据所学,可从宋代的重文轻武政策,宋代抑制武将,提升文官地位,注重发展文教事业等方面分析总结。

(3)

特点:根据“以国王的权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力”“英国的任免权属于议会而不属于国王”等信息,概括得出君主权力受到议会的限制;影响:根据所学,可从使英国走上了资产阶级政治民主化的道路,有利于英国资本主义的发展,这是历史的一大进步等总结回答。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.美国史学家罗兹·墨菲在《亚洲史》中指出:宋朝得到选拔的官员中,有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的。下列选项中,与此现象的出现直接相关的是

A.宋朝尽力提高平民地位 B.宋朝农村城镇化的发展

C.改革和发展了科举制度 D.宋朝的贵族的腐化堕落

2.“联今用儒臣干事者百余人分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣十之一二也。”“朕”应该是

A.唐太宗 B.宋太祖 C.元世祖 D.康熙帝

3.历史典故“陈桥兵变”、“黄袍加身”、“杯酒释兵权"等,其故事的主人公是

A.秦始皇 B.汉武帝 C.唐太宗 D.宋太祖

4.下列有关宋朝重文轻武的表述中不正确的是( )

A.中央派文臣担任地方的知州 B.扩大科举取士的名额

C.武将能按照自己的意志指挥军队作战 D.中央机构的要职由文人出任

5.北宋宰相赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,指出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”。宋初统治者为“制其钱谷”采取的措施是( )

A.派文臣担任知州掌管地方财政 B.设置转运使收缴地方财权

C.设行省专门掌管地方财政 D.设布政使司掌管地方民政、财政

6.独具时代特色的历史词汇在风云流转的时空中,是社会发展的坐标。下表空白处对应的朝代是( )

时期 唐朝 淸朝

词汇 文成公主入藏、殿试 重文轻武、交子 文字狱、京剧

A.隋朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

7.北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.在中央,采取分化事权的办法,削弱相权

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.有利于政权的稳固和社会的安定

8.下列历史人物与史实搭配正确的是( )

A.唐太宗——励精图志,创“开元盛世”

B.鉴真——西行求法,著《大唐西域记》

C.唐玄宗——虚心纳谏,用魏征等贤臣

D.赵匡胤——黄袍加身,建立宋朝

9.宰相赵普曾向宋太祖建议道,治理地方,要“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。提出这些举措的主要目的在于

A.实现地方自治

B.加强中央集权

C.杜绝官员贪腐

D.促进社会和谐

10.宋太祖加强中央集权的措施中,不包括( )

A.解除禁军将领的兵权 B.采取分化事权的办法,削弱相权

C.派遣文臣担任各地州县的长官 D.实行行省制度

11.北宋时期,最高军事指挥机构是枢密院。下表是这一最高军事机构文武官员的占比情况。该材料反映出宋朝( )

A.等级森严 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.重文轻武

12.宋代名将狄青虽官至枢密使,却因出身行伍而备受歧视,共事的韩琦对他多次羞辱,狄青慨叹“韩枢密功业官职与我一般,我少一个进士及第耳”。由此可见宋代

A.中央集权制度加强 B.“重文抑武”国策

C.“冗官”现象严重 D.理学影响政治生态

13.宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念 B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导 D.促成婚姻习俗变革

14.“唐五代武人至上,北宋反其道而行之。宋枢密院长官、副官一般均由文人担任,各级地方官亦均是文臣,武将不能参掌最高军事机密,武将中地位最高的三衙长官见了文官大臣也必须恭敬执礼。”材料表现的是( )

A.宋朝重文轻武政策的背景 B.宋朝重文轻武政策的目的

C.宋朝重文轻武政策的表现 D.宋朝重文轻武政策的影响

15.“唐宗宋祖,稍逊风骚”,下列与“宋祖”有关的是

A.定都长安 B.设置知州以分通判的权力

C.实现全国统一 D.实行重文轻武政策

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

改革和创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。

【交通创新】

材料一 “尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

——皮日休《汴河怀古》

【政治创新】

材料二 <宋太祖>一日召赵普曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也 吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如 ”普曰:“陛下之言及此,天地人神之福也。此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》

“三大纲领” 具体措施

稍夺其权 派(A)担任地方长官,三年一换,设置通判,牵制知州

制其钱谷 各州除必要支出外,其余一切财赋由转运使收归中央

收其精兵 解除(B)兵权,统兵权与调兵权分离,定期换防

【制度创新】材料三 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,予以变革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委派官职……

——柏杨《中国人史纲》

(1)材料一中的“河”指的是什么 它的中心城市在哪 它的开通有什么作用

(2)材料二中,赵普认为唐末以来政局动乱的原因是什么 (用材料中的话来作答)

(3)针对存在的问题,宋太祖采取了赵普所开出的“药方”,即加强中央集权的“三大纲领”。根据所学知识,将表格A、B两处补充完整。

(4)材料三反映的选拔人才的方法是什么制度 这一新制度正式确立的标志是什么

17.为了巩固统治,统治阶级都通过不断创新及调整措施来稳定局势。阅读材料,回答问题。

材料一公元前 230年至公元前221年,秦陆续灭了六国,采用法家为主、兼蓄并用其他学派思想的做法,追求“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”的格局。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

(1)根据材料一,概括秦统治者创新制度所具备的历史条件。

材料二在以《说唐》《隋唐演义》等描写唐代历史人物的传奇小说中,主角大多是武艺高强、开疆拓土的将领,他们往往出将入相、豪气干云,整体的社会风气也是尚武豪迈,甚至同神仙怪异相结合;而在描写宋代社会的侠义小说中,这些身怀武艺之人大多成为江湖草莽或者官府随从,社会风气也随之发生改变。

(2)根据材料二,归纳从唐代到宋代的社会风气发生的变化,并结合所学指出这种变化产生的主要原因。

材料三以国王的权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力;未经议会同意,国王不得招募军队;不得任意拘捕臣民;保证议会定期召开;英国的任免权属于议会而不属于国王。

——摘自英国《权利法案》(1689年)

(3)根据材料三,概括英国君主立宪制的特点,并结合所学,分析君主立宪制的确立对英国的影响。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”结合所学知识可知,宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,C项正确;宋朝尽力提高平民地位,宋朝农村城镇化的发展,与题干“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”无关,排除AB项;宋朝的贵族的腐化堕落与科举制度无直接关系,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】

北宋开国皇帝宋太祖吸取唐朝灭亡的教训,实行重文轻武政策,派文臣做知州,管理地方行政,B项正确;ACD项不符合题意,排除。故选B项。

【点睛】

3.D

【详解】

结合所学内容可知,通过陈桥兵变,赵匡胤获取了后周的政权,建立了北宋,赵匡胤就是宋太祖,所以这些故事的主人公是宋太祖,而非秦始皇、汉武帝和唐太宗,D项正确,排除ABC项。故选D项。

4.C

【详解】

宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。武将带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,严重束缚了统军的指挥权。武将能安照自己的意志指挥军队作战的表述是与史实不符的,C符合题意;ABD项内容表述与宋朝重文轻武政策的史实相符,排除。故选择C。

【点睛】

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记宋朝重文轻武的政策的表现。

5.B

【详解】

根据所学在知识,宋太祖取消节度使收税的权力,除各州一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收中央掌控,后来,在地方上设置转运使,把地方财政收归中央,B正确;派文臣担任知州掌管地方财政,不符合史实,排除A;行省是元朝设置的方行政区域名称,排除C;布政使司为明清两朝的地方行政机关,排除D。故选B。

6.B

【详解】

北宋为了防止武将对中央集权造成威胁,实行重文轻武的治国方针。交子是北宋时期出现的世界上最早的纸币。因此,表格空白处对应的 朝代是北宋,B项正确;交子出现与北宋,不是唐朝、元朝和明朝,排除A、C和D项。故选B项。

7.C

【详解】

根据所学知识,在地方上,为加强控制,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度,还在各州府设立通判,以分知州的权力。下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,C项符合题意;为了加强中央集权,解除禁军将领的兵权,牢牢控制了军队,故“暗示石守信等统军大将交出兵权”说法是正确的,排除A项;在中央,为防止宰相的权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权,排除B项;北宋时期的重文轻武政策的实施,有利于政权的稳固和社会的安定,排除D项。故选C项。

8.D

【详解】

陈桥兵变是后周大将赵匡胤发动的取代后周、建立宋朝的兵变事件。公元960年,赵匡义(赵匡胤之弟)和赵普等在陈桥驿密谋策划,发动兵变。众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝,史称“陈桥兵变”,故D正确;“开元盛世”与唐玄宗有关,故A错误;西行求法,著《大唐西域记》与玄奘有关,故B错误;虚心纳谏,用魏征等贤臣与唐太宗有关,故C错误。

9.B

【详解】

依据课本所学可知,为了加强了中央集权,宰相赵普曾向宋太祖建议道,治理地方,要“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。即夺取地方的政治权力、军权,控制地方经济发展,削弱地方权力,收归中央。B项符合题意;A项不合题意;通过收地方权力归中央,同时分化事权,使各官员、机构相互牵制,可以遏制官员的贪腐,但是不可能达到杜绝。C项不合题意;宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

10.D

【详解】

依据所学知识可知,元朝实行行省制度,D项符合题意;宋太祖在进行统一的同时, 加强中央集权,他首先解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队,A项说法正确,与题意不符,排除;在中央,宋太祖为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权,宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政,还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权,B项说法正确,与题意不符,排除;在地方,宋太祖为加强控制,派文臣担任各地州县的长官,C项说法正确,与题意不符,排除。故选D项。

11.D

【详解】

根据所学可知,枢密院是军事机构,但最高长官的比例中,文官却远高于武官,体现出重文轻武,D项正确;材料是文官、武官比例对比,不是等级、 藩镇、宦官,排除ABC三项。故选D项。

12.B

【详解】

根据题干可知,“因出身行伍而备受歧视”“少一个进士及第耳”体现了宋朝武将地位低下,重视文官的“重文抑武”国策,B项正确;枢密使是宋朝分割宰相权力地枢密院主官,掌管军政,是宋朝加强中央集权的表现,但题干强调的是作为枢密使的武将地位没有进士出身的文官地位高,排除A项;题干所述与“冗官”无关,排除C项;理学是儒学在宋朝发展的表现,宋朝重视科举,重视文官地位与儒学发展无关,而是宋太祖为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】

根据材料“婚姻结好,岂为财物?”“以正风俗”“能事先祖,下可继后世”等信息可知,宋代理学家反对当时社会上盛行的婚姻论财风气,强调婚姻对祖先、后世的意义,这说明当时理学家意图维护封建礼教纲常,B项正确;材料中“上能事先祖,下可继后世”说明当时理学家重视婚姻中的宗族观念,排除A项;理学家维护儒家的传统婚姻观,迎合了统治者的需要,符合政府对民俗的引导,排除C项;理学家维护儒家的传统婚姻观不利于促成婚姻习俗变革,排除D项。故选B项。

【点睛】

14.C

【详解】

根据材料可知,材料体现了宋朝不仅中央和地方的要职由文臣担任,而且文臣统兵、主持军务,地位也高过武将。因此,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,C项正确;由此可知,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,没有涉及背景、目的和影响,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

15.D

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖赵匡胤自己是黄袍加身的武将出身,因此对武将集团相当顾忌,实行重文轻武政策。后世的赵氏王朝也继承了这一传统。D项正确;960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),排除A项;北宋在各州府设立通判,以分知州的权力,排除B项;北宋并没有完全统一古代中国,排除C项。故选D项。

16.(1)隋朝大运河洛阳加强了南北地区政治、经济和文化的交流。

(2)方镇太重,君弱臣强。

(3)A:文臣B:禁军高级将领

(4)科举制隋炀帝时,进士科的创立。

【详解】

(1)根据“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”可知这条河指的是隋朝大运河。结合所学内容可知隋朝大运河的中心是在洛阳。它的开通起到了加强南北地区政治、经济和文化的交流的作用。

(2)根据“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已”得出方镇太重,君弱臣强。

(3)结合所学内容可知,赵普开出的药方,在“稍夺其权”方面是派文臣担任地方长官,三年一换,设置通判,牵制知州;在“收其精兵”方面解除禁军高级将领的兵权,统兵权与调兵权分离,定期换防。所以A是文臣,B是禁军高级将领。

(4)根据“改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委派官职”可知是科举制。结合所学内容可知,隋炀帝时,进士科的创立标志着科举制度的正式建立。

17.(1)国家统一;百家争鸣提供了多种治国学说。

(2)变化:由尚武到轻武;原因:宋代的重文轻武政策,宋代抑制武将,提升文官地位,注重发展文教事业。

(3)特点:君主权力受到议会的限制;影响:使英国走上了资产阶级政治民主化的道路,有利于英国资本主义的发展,这是历史的一大进步。

(1)

根据“秦陆续灭了六国”得出国家统一;根据“采用法家为主、兼蓄并用其他学派思想的做法”,结合所学,得出百家争鸣提供了多种治国学说。

(2)

变化:根据“整体的社会风气也是尚武豪迈”“这些身怀武艺之人大多成为江湖草莽或者官府随从”,概括得出由尚武到轻武;原因:根据所学,可从宋代的重文轻武政策,宋代抑制武将,提升文官地位,注重发展文教事业等方面分析总结。

(3)

特点:根据“以国王的权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力”“英国的任免权属于议会而不属于国王”等信息,概括得出君主权力受到议会的限制;影响:根据所学,可从使英国走上了资产阶级政治民主化的道路,有利于英国资本主义的发展,这是历史的一大进步等总结回答。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源