17 记金华的双龙洞 教案

图片预览

文档简介

部编版教材 小学语文 四年级下册第五单元

17《记金华的双龙洞》教案教学设计

(2021~2022学年最新修订版)

教学目标

了解游记的特点,理清作者的游览顺序,了解按游览先后顺序写景的方法。知道表达要有重点。

教学重难点

感受双龙洞各处景物的特点,了解课文是如何把重点景物写清楚的。学习直观描写加真实感受的写法描写景物。

教学过程:

一、揭示课题,了解游记文体。

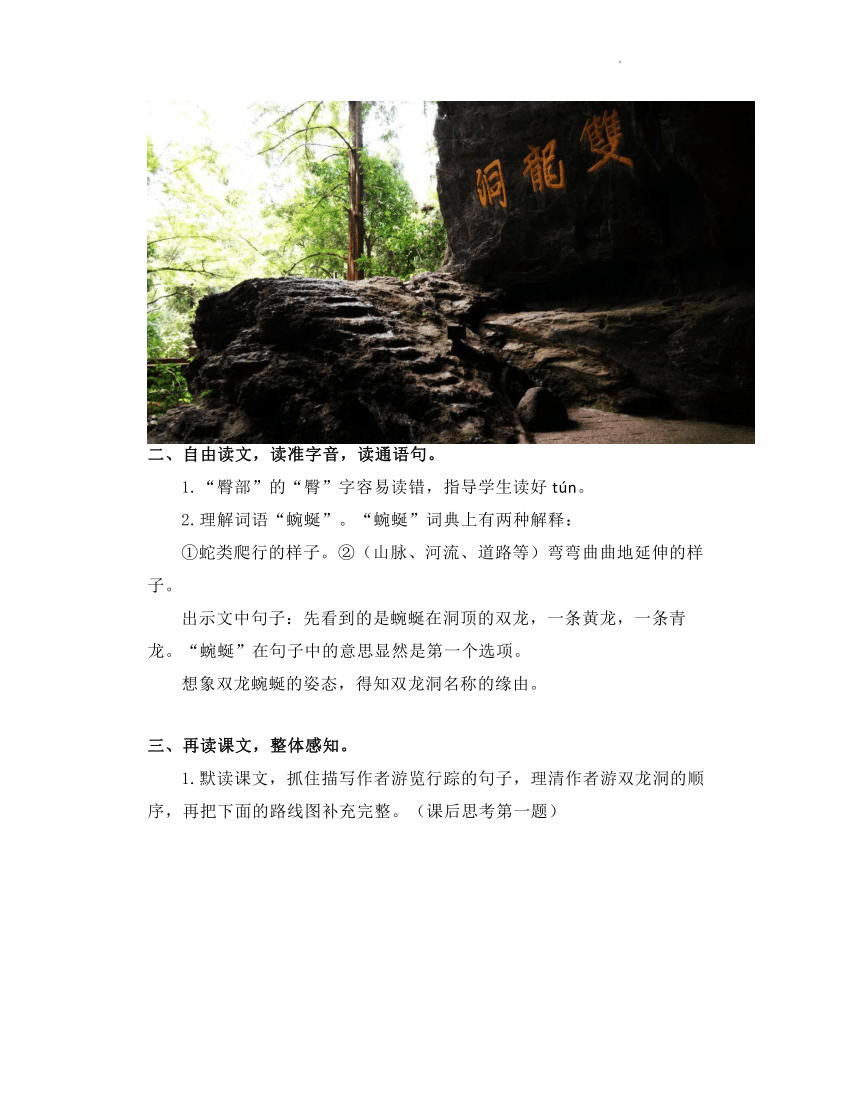

同学们,我们的祖国幅员辽阔,山河秀丽,你们都去过哪些地方参观游览呢?今天我们来学习叶圣陶写的一篇游记《记金华的双龙洞》,题目中的“记”字,也可以写成“游”字,游记是对旅行进行记录的一种文体,现在也多指记录游览经历的文章。

二、自由读文,读准字音,读通语句。

1.“臀部”的“臀”字容易读错,指导学生读好tún。

2.理解词语“蜿蜒”。“蜿蜒”词典上有两种解释:

①蛇类爬行的样子。②(山脉、河流、道路等)弯弯曲曲地延伸的样子。

出示文中句子:先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。“蜿蜒”在句子中的意思显然是第一个选项。

想象双龙蜿蜒的姿态,得知双龙洞名称的缘由。

三、再读课文,整体感知。

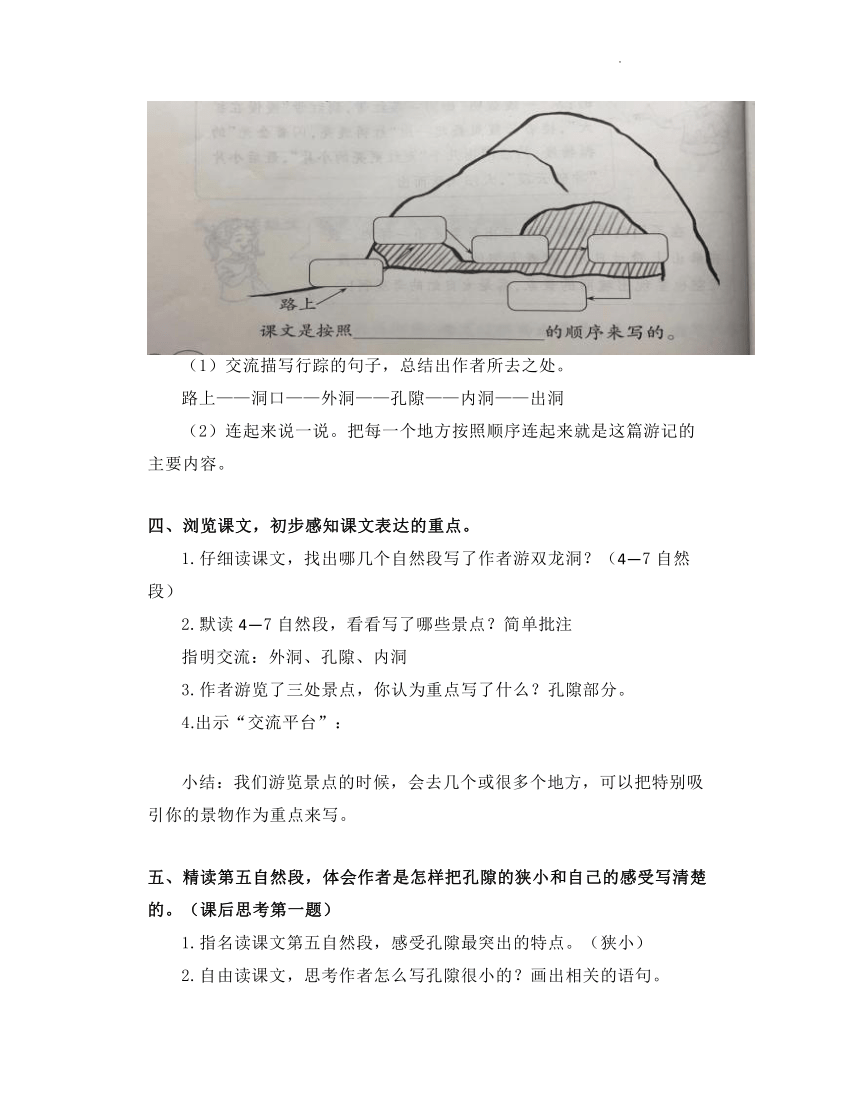

1.默读课文,抓住描写作者游览行踪的句子,理清作者游双龙洞的顺序,再把下面的路线图补充完整。(课后思考第一题)

(1)交流描写行踪的句子,总结出作者所去之处。

路上——洞口——外洞——孔隙——内洞——出洞

(2)连起来说一说。把每一个地方按照顺序连起来就是这篇游记的主要内容。

四、浏览课文,初步感知课文表达的重点。

1.仔细读课文,找出哪几个自然段写了作者游双龙洞?(4—7自然段)

2.默读4—7自然段,看看写了哪些景点?简单批注

指明交流:外洞、孔隙、内洞

3.作者游览了三处景点,你认为重点写了什么?孔隙部分。

4.出示“交流平台”:

小结:我们游览景点的时候,会去几个或很多个地方,可以把特别吸引你的景物作为重点来写。

五、精读第五自然段,体会作者是怎样把孔隙的狭小和自己的感受写清楚的。(课后思考第一题)

1.指名读课文第五自然段,感受孔隙最突出的特点。(狭小)

2.自由读课文,思考作者怎么写孔隙很小的?画出相关的语句。

交流(1)

虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

a.两句话中有四个“小”字突出了船的小,同时也体现孔隙的小。朗读句子,读出小船的小。

b.这两句话是作者直接写出孔隙的狭小,我们称之为直观描写。

交流(2)

出示“我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为……”

a.后脑、肩背、臀部、脚跟这些身体的部位没有一处不贴着船底了,感觉稍稍抬起就会碰到孔隙,说明孔隙的狭小。

b.这一部分内容,作者用自己游览时真实的感受来体现孔隙的窄小。朗读句子。

交流(3)

眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。”

a.送“挤压”一次感觉到山石紧贴着我,从“稍微”一词体会到作者过孔隙是的谨慎、小心翼翼。

b.这也是作者运用了自己的感受来体现孔隙的狭小。

4.语言实践,迁移运用。

作者运用了直观描写加真实感受的方法把孔隙的狭小写得清清楚楚。 同学们,我们也去过很多地方游览,出示图片:黄山的鲫鱼背,都江堰的吊桥……学着作者写“孔隙”的方法也来写一段吧。

六、学习课文1-3自然段,感受洞口景色之美。

1.自由读1-3自然段,画出作者描写的景物。朗读体会景物的特点。

2.理解“明艳”一词的意思。结合前文内容,感受色彩明亮鲜艳的景色之美。

3.从第三自然段读懂了什么?因为“迎着溪流”,水源在前面,作者目的地就是双龙洞,说明溪流与双龙洞有直接关系,一个“迎”字点明了水流的方向与作者行进的方向正好相反。

七、学习四、六、七自然段,体会外洞、内洞的不同特点。

1.自由读第四和第六、七自然段,体会外洞和内洞的特点。

(1)读第四自然段,找出体现外洞特点的词句。

①第一、二句中从“突兀森郁”、“很有气势”“像桥洞”体现外洞很大。第三句中“大会堂”、“一千或是八百人开个会”也写出了外洞之大。

②读出外洞的高大。

(2)内洞有什么特点呢?(黑、奇、大)画出相关语句。

①形状多端、颜色各异体现了内洞之奇特,“十来进”体现内洞的大。

②指导读好相关语句体会内洞的特点。

(3)比较内洞、外洞表达上的共同之处。都运用了数字来体现,还运用了比喻的手法。

八、总结

通过学习,我们也随着叶圣陶先生游览了金华的双龙洞,洞中的景观令人惊叹,还学会了写游记的一些表达方法。关于双龙洞还有很多的内容可以探索,有兴趣的同学可以查查资料,你会对它有更多的了解。推荐阅读叶圣陶的另一篇游记《游洞庭西山》。

17《记金华的双龙洞》教案教学设计

(2021~2022学年最新修订版)

教学目标

了解游记的特点,理清作者的游览顺序,了解按游览先后顺序写景的方法。知道表达要有重点。

教学重难点

感受双龙洞各处景物的特点,了解课文是如何把重点景物写清楚的。学习直观描写加真实感受的写法描写景物。

教学过程:

一、揭示课题,了解游记文体。

同学们,我们的祖国幅员辽阔,山河秀丽,你们都去过哪些地方参观游览呢?今天我们来学习叶圣陶写的一篇游记《记金华的双龙洞》,题目中的“记”字,也可以写成“游”字,游记是对旅行进行记录的一种文体,现在也多指记录游览经历的文章。

二、自由读文,读准字音,读通语句。

1.“臀部”的“臀”字容易读错,指导学生读好tún。

2.理解词语“蜿蜒”。“蜿蜒”词典上有两种解释:

①蛇类爬行的样子。②(山脉、河流、道路等)弯弯曲曲地延伸的样子。

出示文中句子:先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。“蜿蜒”在句子中的意思显然是第一个选项。

想象双龙蜿蜒的姿态,得知双龙洞名称的缘由。

三、再读课文,整体感知。

1.默读课文,抓住描写作者游览行踪的句子,理清作者游双龙洞的顺序,再把下面的路线图补充完整。(课后思考第一题)

(1)交流描写行踪的句子,总结出作者所去之处。

路上——洞口——外洞——孔隙——内洞——出洞

(2)连起来说一说。把每一个地方按照顺序连起来就是这篇游记的主要内容。

四、浏览课文,初步感知课文表达的重点。

1.仔细读课文,找出哪几个自然段写了作者游双龙洞?(4—7自然段)

2.默读4—7自然段,看看写了哪些景点?简单批注

指明交流:外洞、孔隙、内洞

3.作者游览了三处景点,你认为重点写了什么?孔隙部分。

4.出示“交流平台”:

小结:我们游览景点的时候,会去几个或很多个地方,可以把特别吸引你的景物作为重点来写。

五、精读第五自然段,体会作者是怎样把孔隙的狭小和自己的感受写清楚的。(课后思考第一题)

1.指名读课文第五自然段,感受孔隙最突出的特点。(狭小)

2.自由读课文,思考作者怎么写孔隙很小的?画出相关的语句。

交流(1)

虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

a.两句话中有四个“小”字突出了船的小,同时也体现孔隙的小。朗读句子,读出小船的小。

b.这两句话是作者直接写出孔隙的狭小,我们称之为直观描写。

交流(2)

出示“我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为……”

a.后脑、肩背、臀部、脚跟这些身体的部位没有一处不贴着船底了,感觉稍稍抬起就会碰到孔隙,说明孔隙的狭小。

b.这一部分内容,作者用自己游览时真实的感受来体现孔隙的窄小。朗读句子。

交流(3)

眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。”

a.送“挤压”一次感觉到山石紧贴着我,从“稍微”一词体会到作者过孔隙是的谨慎、小心翼翼。

b.这也是作者运用了自己的感受来体现孔隙的狭小。

4.语言实践,迁移运用。

作者运用了直观描写加真实感受的方法把孔隙的狭小写得清清楚楚。 同学们,我们也去过很多地方游览,出示图片:黄山的鲫鱼背,都江堰的吊桥……学着作者写“孔隙”的方法也来写一段吧。

六、学习课文1-3自然段,感受洞口景色之美。

1.自由读1-3自然段,画出作者描写的景物。朗读体会景物的特点。

2.理解“明艳”一词的意思。结合前文内容,感受色彩明亮鲜艳的景色之美。

3.从第三自然段读懂了什么?因为“迎着溪流”,水源在前面,作者目的地就是双龙洞,说明溪流与双龙洞有直接关系,一个“迎”字点明了水流的方向与作者行进的方向正好相反。

七、学习四、六、七自然段,体会外洞、内洞的不同特点。

1.自由读第四和第六、七自然段,体会外洞和内洞的特点。

(1)读第四自然段,找出体现外洞特点的词句。

①第一、二句中从“突兀森郁”、“很有气势”“像桥洞”体现外洞很大。第三句中“大会堂”、“一千或是八百人开个会”也写出了外洞之大。

②读出外洞的高大。

(2)内洞有什么特点呢?(黑、奇、大)画出相关语句。

①形状多端、颜色各异体现了内洞之奇特,“十来进”体现内洞的大。

②指导读好相关语句体会内洞的特点。

(3)比较内洞、外洞表达上的共同之处。都运用了数字来体现,还运用了比喻的手法。

八、总结

通过学习,我们也随着叶圣陶先生游览了金华的双龙洞,洞中的景观令人惊叹,还学会了写游记的一些表达方法。关于双龙洞还有很多的内容可以探索,有兴趣的同学可以查查资料,你会对它有更多的了解。推荐阅读叶圣陶的另一篇游记《游洞庭西山》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地