2022年最新人教版九年级化学下册第九单元溶液章节测试试题(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 2022年最新人教版九年级化学下册第九单元溶液章节测试试题(word版 含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 268.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-21 07:10:09 | ||

图片预览

文档简介

人教版九年级化学下册第九单元溶液章节测试

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

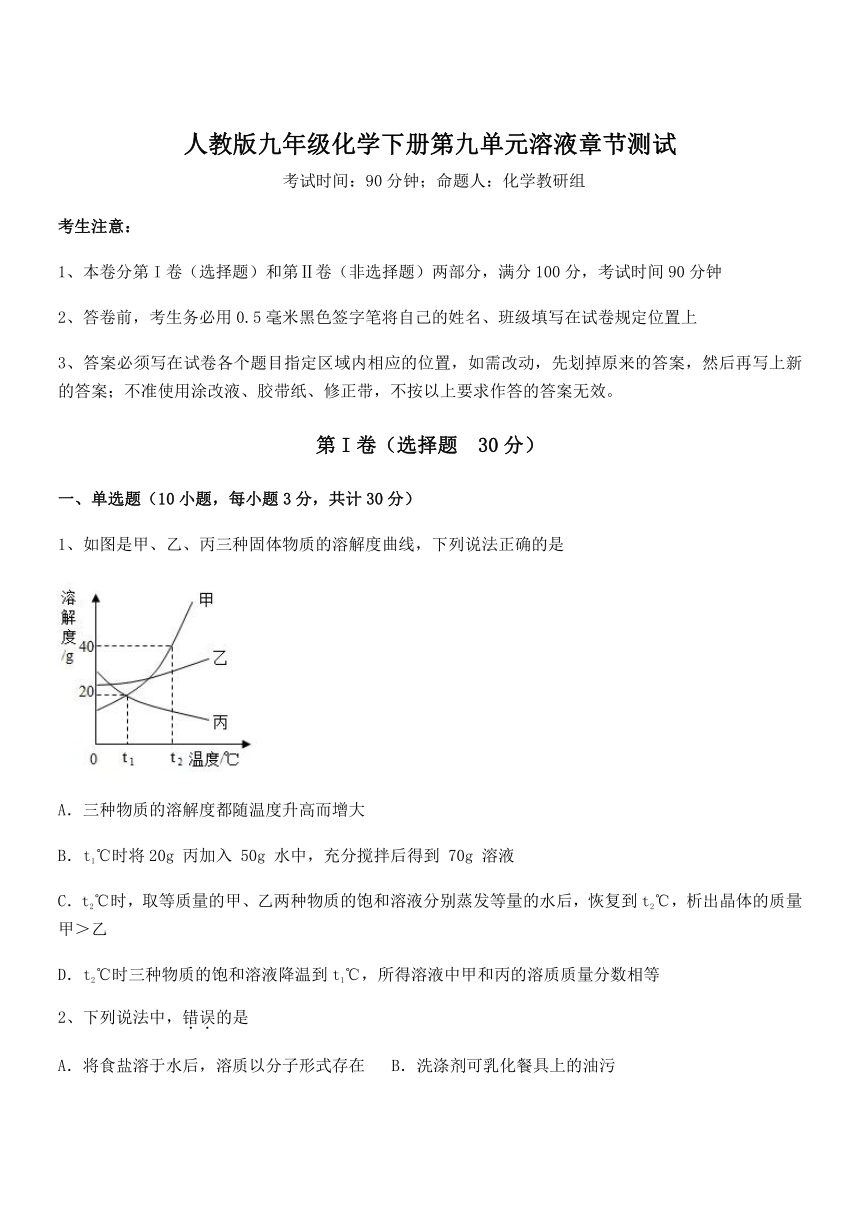

1、如图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线,下列说法正确的是

A.三种物质的溶解度都随温度升高而增大

B.t1℃时将20g 丙加入 50g 水中,充分搅拌后得到 70g 溶液

C.t2℃时,取等质量的甲、乙两种物质的饱和溶液分别蒸发等量的水后,恢复到t2℃,析出晶体的质量甲>乙

D.t2℃时三种物质的饱和溶液降温到t1℃,所得溶液中甲和丙的溶质质量分数相等

2、下列说法中,错误的是

A.将食盐溶于水后,溶质以分子形式存在 B.洗涤剂可乳化餐具上的油污

C.物质在溶解的过程中,有的放热、有的吸热 D.汽油可溶解衣服上的油渍

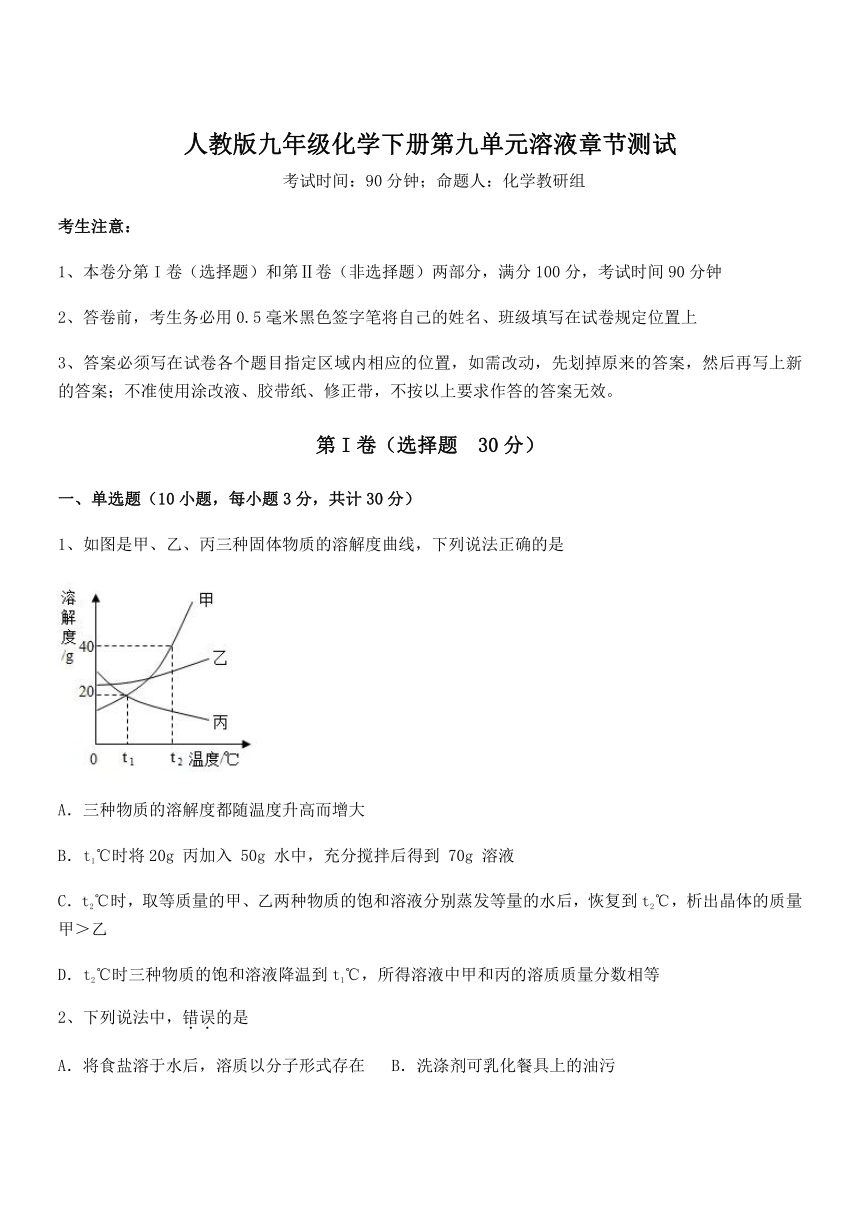

3、下列反应或过程所对应的图像正确的是

A. 电解一定质量的水

B. 向等质量的锌粉和铁粉中分别加入足量等浓度的稀盐酸

C. 用两份质量相等、浓度相同的过氧化氢溶液分别制取氧气

D. 向一定质量的硝酸银溶液中加入铜粉

4、某温度下有一杯饱和的硝酸钾溶液,欲使其溶质的质量分数发生改变,下列操作可行的是

A.加入一定质量的硝酸钾晶体 B.升高温度

C.降低温度 D.恒温蒸发溶剂

5、下列实验方案不能达到实验目的的是

A.除去氧化铜中的炭粉:在氧气流中灼烧

B.区分一氧化碳和甲烷:在空气中点燃,看火焰颜色

C.检验一氧化碳中的二氧化碳:将气体通过澄清石灰水

D.鉴别固体氢氧化钠与硝酸铵:取样,分别溶于水中,观察溶液温度变化

6、下列因素不影响固体物质溶解度的是

a.固体的种类;b.固体颗粒的大小;c.溶剂的种类;d.溶剂的多少;e.温度

A.abed B.abe C.bd D.b

7、能与水混合形成溶液的是

A.冰 B.蔗糖 C.植物油 D.粉笔灰

8、下列有关溶液的说法正确的是

A.配制溶液时,搅拌可以增大一定溶剂中固体溶质的溶解质量

B.具有均一性、稳定性的液体一定是溶液

C.饱和溶液浓度一定比不饱和溶液的浓度大

D.融雪剂的原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于0℃

9、实验中出现异常情况的原因分析,错误的是

A.浑浊的液体过滤后仍然浑浊:液面低于滤纸边缘

B.点燃氢气时发生爆炸:点燃前没有检验纯度

C.粗盐提纯的产率偏低:溶解粗盐的水量可能过少

D.用启普发生器制取 CO2,关闭活塞后固液无法分离:稀盐酸可能已反应完

10、属于溶液的是

A.珍珠奶茶 B.生理盐水 C.蒸馏水 D.石灰浆

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

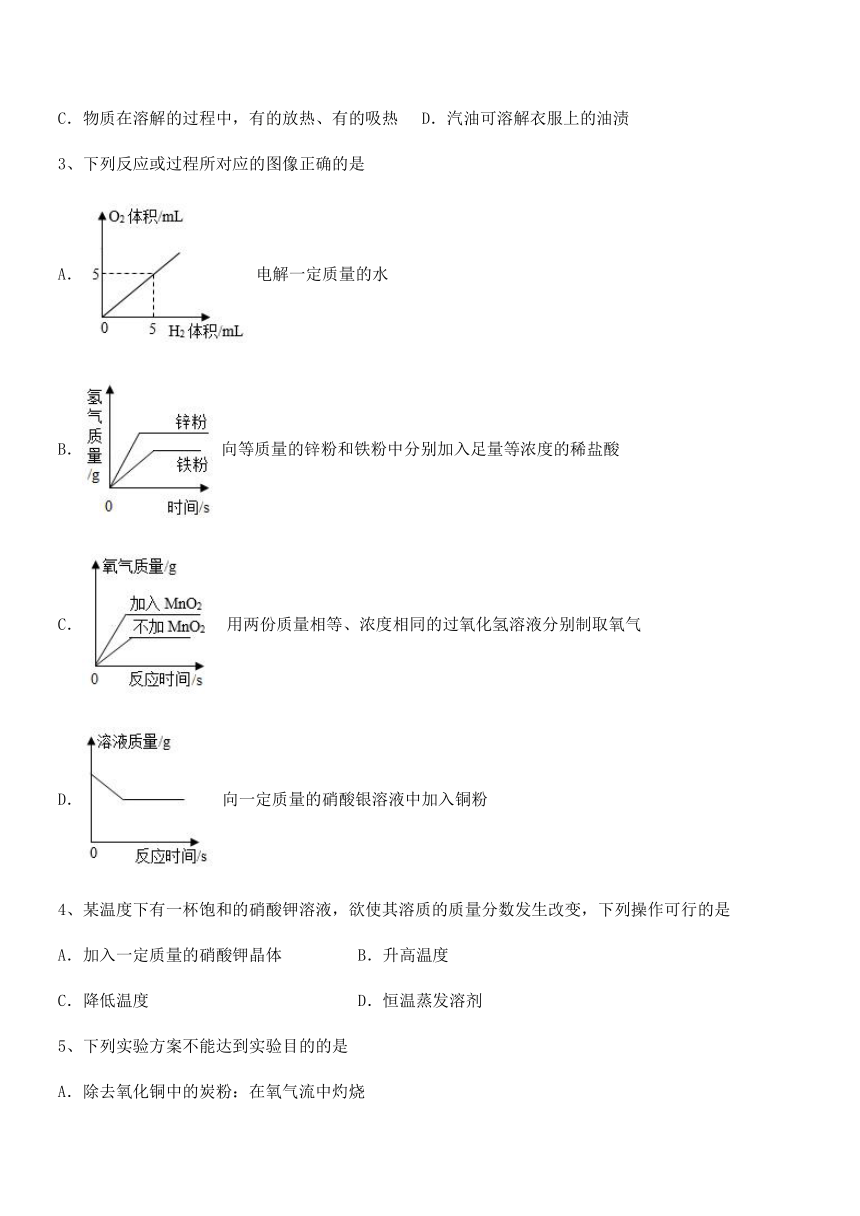

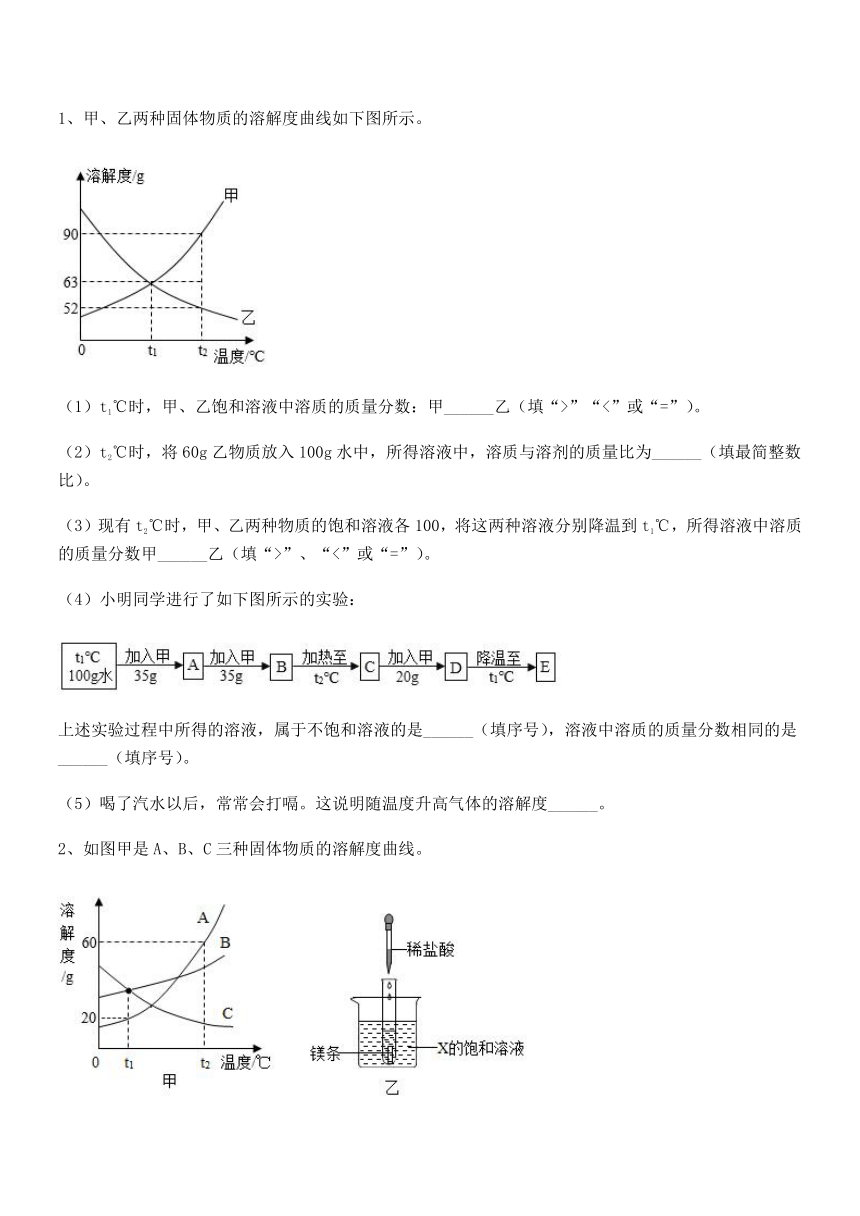

1、甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如下图所示。

(1)t1℃时,甲、乙饱和溶液中溶质的质量分数:甲______乙(填“>”“<”或“=”)。

(2)t2℃时,将60g乙物质放入100g水中,所得溶液中,溶质与溶剂的质量比为______(填最简整数比)。

(3)现有t2℃时,甲、乙两种物质的饱和溶液各100,将这两种溶液分别降温到t1℃,所得溶液中溶质的质量分数甲______乙(填“>”、“<”或“=”)。

(4)小明同学进行了如下图所示的实验:

上述实验过程中所得的溶液,属于不饱和溶液的是______(填序号),溶液中溶质的质量分数相同的是______(填序号)。

(5)喝了汽水以后,常常会打嗝。这说明随温度升高气体的溶解度______。

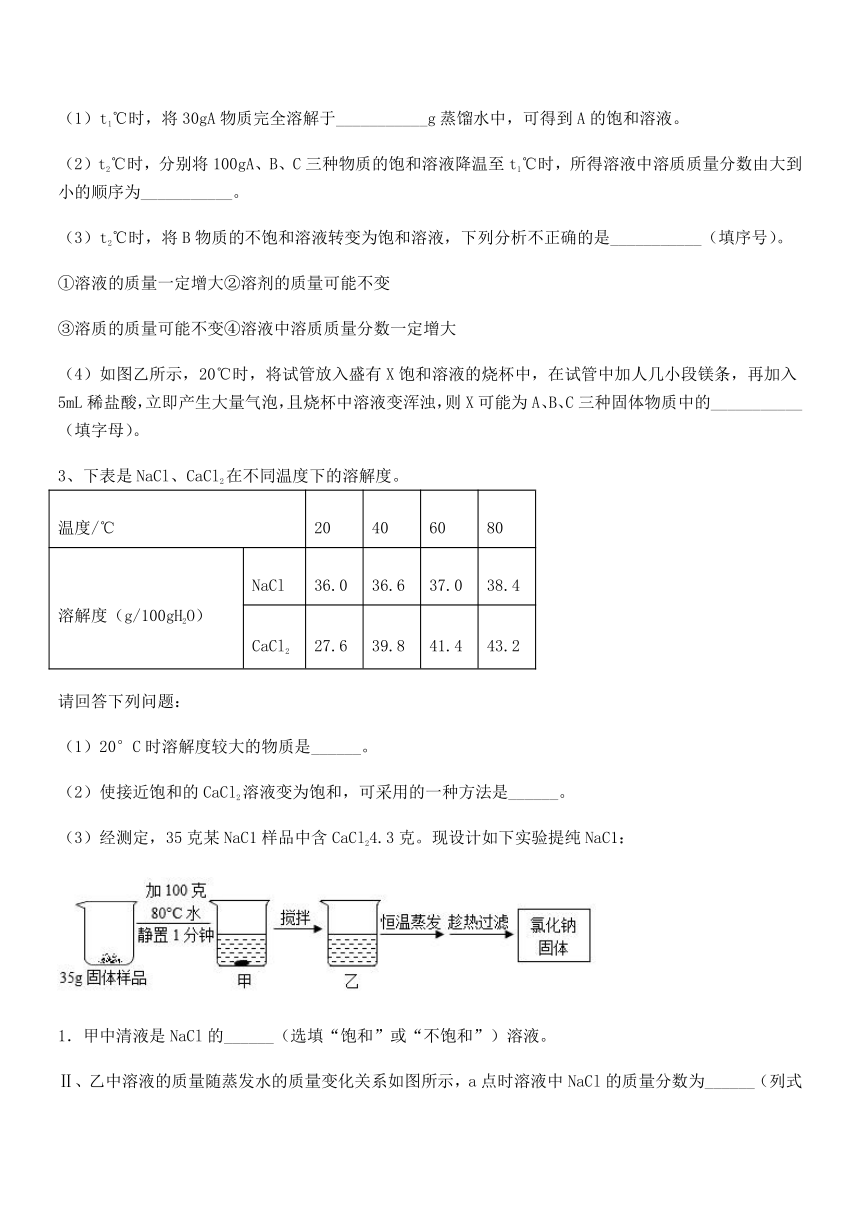

2、如图甲是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线。

(1)t1℃时,将30gA物质完全溶解于___________g蒸馏水中,可得到A的饱和溶液。

(2)t2℃时,分别将100gA、B、C三种物质的饱和溶液降温至t1℃时,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为___________。

(3)t2℃时,将B物质的不饱和溶液转变为饱和溶液,下列分析不正确的是___________(填序号)。

①溶液的质量一定增大②溶剂的质量可能不变

③溶质的质量可能不变④溶液中溶质质量分数一定增大

(4)如图乙所示,20℃时,将试管放入盛有X饱和溶液的烧杯中,在试管中加人几小段镁条,再加入5mL稀盐酸,立即产生大量气泡,且烧杯中溶液变浑浊,则X可能为A、B、C三种固体物质中的___________(填字母)。

3、下表是NaCl、CaCl2在不同温度下的溶解度。

温度/℃ 20 40 60 80

溶解度(g/100gH2O) NaCl 36.0 36.6 37.0 38.4

CaCl2 27.6 39.8 41.4 43.2

请回答下列问题:

(1)20°C时溶解度较大的物质是______。

(2)使接近饱和的CaCl2溶液变为饱和,可采用的一种方法是______。

(3)经测定,35克某NaC1样品中含CaCl24.3克。现设计如下实验提纯NaC1:

1.甲中清液是NaCl的______(选填“饱和”或“不饱和”)溶液。

Ⅱ、乙中溶液的质量随蒸发水的质量变化关系如图所示,a点时溶液中NaCl的质量分数为______(列式即可);X较合理的取值是______。

A.100 B.95 C.90 D.80

理由是______。

4、影响气体溶解度的外界因素有___________。

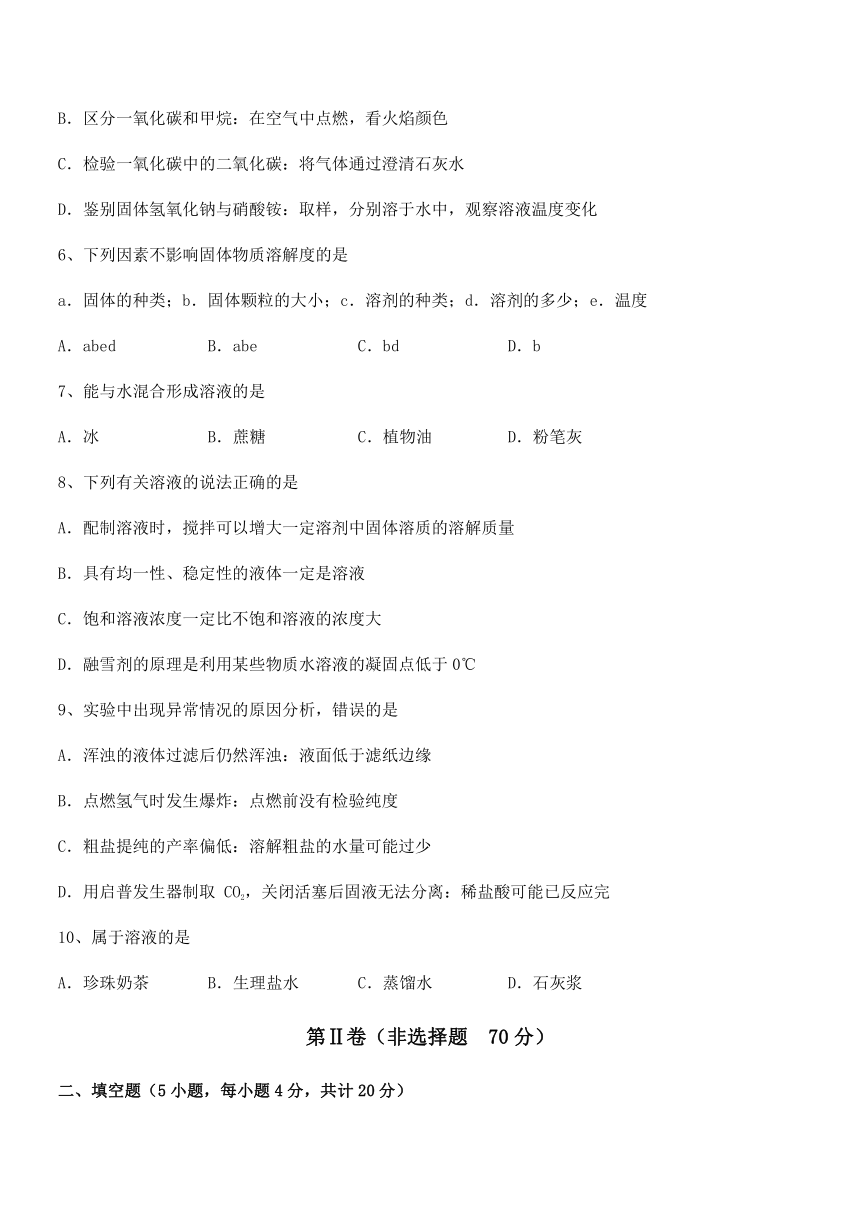

5、如图所示是某输液瓶标签上的部分内容。

(1)配制一瓶如图所示的溶液需氯化钠_________g。

(2)配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液时,下列操作会导致溶液的溶质质量分数偏大的是(假设其他操作均正确)__________(填序号),并说明原因__________。

①用量筒量取水时俯视读数

②称量时砝码放在托盘天平的左盘(1g以下用游码)

③溶液装瓶过程中有少量洒出

三、计算题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、请回答下列问题。

(1)积极应对气候变化,展现大国担当,中国向世界宣布了 2030 年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”的国家目标。“碳达峰”是指国家整体二氧化碳气体排放量达到峰值。有研究表明,当前全球每年人为向大气排放二氧化碳 420 亿吨,在这些二氧化碳中含碳元素的质量为多少亿吨?(写出计算过程,计算结果精确至 0.1 亿吨)

(2)20℃时,向 3 个盛有 100 克水的烧杯中,分别加入一定质量的氯化钠,并充分溶解。根据下表实验数据,回答:

实验编号 A B C

加入氯化钠的质量(克) 20 36 50

溶液质量(克) 120 136 136

①实验所得 3 杯溶液中,属于不饱和溶液的是_______(填实验编号)。

②求溶液 C 的溶质质量分数_______。(写出计算过程,计算结果精确至 0.1%)。

2、50gCu、Zn混合物跟10%的稀硫酸恰好完全反应,生成氢气1g,求所得溶液中溶质的质量分数。(相对原子质量: H-1 S-32 O-16 Cu-64 Zn-65)

3、为测定某石灰石中碳酸钙的含量,小明同学取20g石灰石样品于锥形瓶中,将200g稀盐酸缓缓加入锥形瓶中(杂质不溶于水也不与酸反应),充分反应后,测得剩余固体质量随加入稀盐酸质量的变化曲线如下图,求:

(1)该石灰石中碳酸钙的质量分数为___________。

(2)所加稀盐酸的溶质质量分数?(写出计算过程)

(3)如果要配制200g10%的稀盐酸,则需要量取浓度为36%的浓盐酸(密度为1.18g/cm3)体积为___________mL。(结果保留一位小数)

4、实验室常用锌与稀硫酸反应来制取氢气,反应原理为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。某同学取锌粒13g,加入200g稀硫酸中,恰好完全反应,气体全部逸出,反应后溶液的质量为212.6g。试计算所用稀硫酸中溶质的质量分数。

5、69中学化学兴趣小组的同学,将用石灰石与稀盐酸制取8.8gCO2后的固液混合物206.3g,倒入废液缸中进行如下探究和处理:

已知在(1)中盐酸反应一半,(2)中盐酸恰好完全反应。

(1)实验过程中发生反应的化学方程式______;

(2)与氧化钙反应的物质质量(X)的比例式______;

(3)所用石灰石的纯度______;

(4)最后所得溶液中溶质的质量分数______;

(5)用36.5%的盐酸配置实验所需的稀盐酸400g,加水的质量为______。

四、实验探究(5小题,每小题5分,共计25分)

1、某校同学们开展金属化学性质的实验探究活动。

(1)某同学设计不同实验方案,验证铁和铜两种金属活动性

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 ________ 铁比铜活动性强

②________ ________

(2)某小组做镁与稀硫酸反应实验时,发现该反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,即对“白雾”进行如下探究:反应过程中,“白雾” 产生的原因是________________________。写出镁与稀硫酸反应的化学方程式____________________。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是____________________。

[提出问题]实验过程中,大家只听见氢气燃烧的爆鸣声而没有看见火焰,小组讨论如何实现氢气持续地燃烧并看见淡蓝色火焰呢

[查阅资料]水蒸的存在,对氢气燃烧火焰的传播有很明显的阻滞作用,即水蒸气浓度越高,火焰传播的速度越慢。

[设计实验]经老师指导,同学们将实验进行了改进,如图所示。

[实验操作]取0.3 g镁条放入装有5.0 g稀硫酸的试管中,将试管放入盛有冷水的锥形瓶中,反应开始后,用燃着的木条点燃试管口的氢气,观察到氢气持续燃烧,火焰呈现淡蓝色。

[解释与反思]①锥形瓶中冷水的作用是__________。

②在实验冷却恢复室温的过程中,同学们还发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体。对此“意外”的现象,你的解释是________。请计算此时溶液中溶质的质量分数为________(列出计算式即可)。(室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g)

2、高锰酸钾在生产、生活中有广泛应用。实验小组的同学对高锰酸钾的某些性质和用途进行探究。

实验一、高锰酸钾制取氧气:如图,用下列给定的药品、用品:高锰酸钾、棉花、火柴及下列仪器,制取氧气.

(1)仪器⑤的名称是_______________;

(2)制取并收集氧气时,应选用图中的仪器有_________。(填序号);利用此原理还需要补充的一种仪器是_________,在此实验中该仪器的用途是___________,该反应的方程式为:________________,根据所给仪器收集该气体应采用的收集方法是____。

(3)实验时需要使用酒精灯,下列使用酒精灯的操作正确的是__________(从图中选出正确的操作编号).

(4)小明用高锰酸钾制备氧气实验结束时,先熄灭酒精灯,导致水槽中的水倒流进人了导气管,可采用的补救措施是__________________(答一种即可)。

实验二、探究高锰酸钾的溶解性:小组同学设计了如图所示实验,请根据实验操作图示回答相关问题:

(1)步骤一:如图操作,振荡后静置,观察到:A试管中晶体全部溶解,溶液呈____色;B试管中晶体不溶解,汽油不变色;根据此实验可知影响物质溶解性的因素是__________。

(2)步骤二:如图操作,将步骤一中A试管内溶液倒人B试管中,振荡后静置,观察现象。请你对B试管中出现的现象提出猜想并说明理由:________________________。

实验三、高锰酸钾溶液检验二氧化硫:如图所示,在小烧杯A中加入少量的稀高锰酸钾溶液。取一根小木条,在一头蘸一些硫粉,并点燃,迅速伸人烧杯B中,片刻后取出小木条,振荡烧杯A,可观察到烧杯A中出现的现象是 _____,该反应的化学方程式可表示为,其中X的化学式是_____,反应前后锰元素和硫元素化合价发生的变化分别是__________________。

I拓展实验

实验过程中某同学的手上不小心沾上了高锰酸钾溶液,结果手上的皮肤变成了棕黄色,经过查阅资料结合已学过的化学知识分析原因,并在老师的指导下进行了如下拓展实验探究:

查阅资料:KMnO4溶液呈中性、有腐蚀性

讨论分析:构成皮肤细胞的基础物质是蛋白质,其属于_________(填“有机高分子化合物”或“碳水化合物”),遇到高锰酸钾溶液后被腐蚀,因此皮肤呈现棕黄色。进行如下两个实验探究KMnO4溶液对不同类物质的腐蚀性:

实验四、将新鲜鸡皮在不同浓度的KMnO4溶液中浸泡相同时间,现象如表:

KMnO4溶液浓度 0.002% 0.01% 0.1% 1%

鸡皮的变化 无明显变化 边缘部分变为棕黄色 全部变为棕色 全部变为黑色

实验五、将铜片分别浸泡在4种溶液中进行实验,浸泡相同时间,现象如下表:

编号 ① ② ③ ④

实验 25mL0.1% KMnO4溶液 25mL0.1%KMnO4溶液+10滴浓硫酸 25mL蒸馏水+10滴浓硫酸 25mL1%KMnO4溶液+10滴浓硫酸

铜片质量/g 实验前 0.54 0.54 0.54 0.54

18小时后 0.54 0.52 0.54 0.43

解释与结论:

(1)实验四的目的是_______________________________;

(2)实验五中通过对比②和④,得出的结论是______________________________;

(3)实验2中,欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要对比______(填编号)。

3、高锰酸钾在生产、生活中有广泛应用。实验小组对高锰酸钾进行研究。

(1)①如图所示进行实验,高锰酸钾受热分解的化学方程式为_______。

②取一定量的高锰酸钾固体,充分加热,发现实际产生氧气的质量远高于理论数值。则可能的原因有_______(测定过程中产生的误差可忽略)。

(2)浓度为0.05%的高锰酸钾溶液有消炎、防感染扩散等作用。

①若用10g1%的高锰酸钾溶液稀释成0.05%的高锰酸钾溶液需要蒸馏水_______mL(水的密度是1g/mL)。

②在量取蒸馏水时,若俯视读数,则会导致高锰酸钾溶液得溶质质量分数_______(选填“大于”或“小于”)0.05%。

(3)经查阅资料得知KMnO4溶液呈中性、有腐蚀性,小组成员进行了以下实验:将铜片分别浸泡在4种不同的溶液中18小时,现象如下表。

编号 Ⅰ Ⅱ Ш Ⅳ

实验 25mL、0.1% KMnO4溶液 25mL、0.1% KMnO4溶液 +10滴浓硫酸 25mL蒸馏水+10滴浓硫酸 25mL、1% KMnO4溶液 +10滴浓硫酸

铜片质量 实验前 0.54g 0.54g 0.54g 0.54g

实验后 0.54g 0.52g 0.54g 0.43g

(解释与结论)

①通过对比实验Ⅱ和Ⅳ,得出的结论是_______。

②欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要进行对比实验的编号为_______。

③该实验中铜片被腐蚀的反应如下,补全该反应的化学方程式:

______

4、空气和水是人类无法离开的物质。

(1)空气中 ________ 含量升高会造成“温室效应”。

(2)如图1是测定空气中氧气含量的实验装置:

①红磷足量的原因是 ___________________________ ;

②燃烧产生的现象为发出白光,放出热量,产生大量的 ___________________ 。

(3)生活中可用活性炭净水,是利用活性炭的 ________ 性。生活中可用 ___________ 的方法降低水的硬度。

(4)t2 ℃时,将甲、乙各80 g分别放到盛有100 g水的两个烧杯中,充分溶解后,恢复到t2℃,现象如图2,甲和乙的溶解度曲线如图3。请结合图示回答下列问题:

①固体甲对应的溶解度曲线是 ______ (填“a”或“b”)。

②M点的含义 _______ 。

③向烧杯A的溶液中继续加入15 g甲物质,充分搅拌,发现固体先全部溶解,一段时间后又有部分固体析出,你认为“全部溶解”的原因是 ___________ 。

④将t2℃等质量的甲、乙饱和溶液分别降温到t1℃时,所得溶液的有关说法正确的是 ______ (填字母)。

a.甲溶液仍为饱和溶液 b.两溶液质量甲<乙

c.两溶液中溶剂质量甲=乙 d.两溶液溶质质量分数甲>乙

5、请从A或B两题中任选1个作答。如图在三只试管中进行实验。

A B

①固体溶解形成紫色溶液 ②固体几乎不溶解 ③固体溶解,形成紫红色溶液 ①紫色石蕊小花不变红 ②紫色石蕊小花不变红 ③紫色石蕊小花变红

(1)对比实验①、②的现象,可得出的结论是 。 (2)设计实验②、③的目的是 。 (1)设计实验①的目的是 。 (2)对比实验①、②、③的现象,可得出的结论是 。

A _______ , ________ 。B _________ , _________ 。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、分析溶解度曲线图可知,甲和乙的溶解度随着温度的升高而逐渐增大,丙的溶解度随着温度的升高而逐渐减小,此选项表述不正确;

B、分析溶解度曲线图可知,t1℃时丙的溶解度是20g,即该温度下100g水中最多能溶解20g丙物质,故该温度下将20g 丙加入 50g 水中,充分搅拌后只能得到 10g+50g=60g 溶液,此选项表述不正确;

C、分析溶解度曲线图可知,t2℃时,甲的溶解度比乙大,即该温度下,等质量的水形成饱和溶液时,甲溶液中溶解的溶质比乙多,故t2℃时,取等质量的甲、乙两种物质的饱和溶液分别蒸发等量的水后,恢复到t2℃,析出晶体的质量甲>乙,此选项表述正确;

D、分析溶解度曲线图可知,甲的溶解度随着温度的降低而逐渐减小,丙的溶解度随温度的降低而逐渐增大,故t2℃时三种物质的饱和溶液降温到t1℃,其中甲的溶解度减小为20g,甲溶液析出晶体变为该温度下的饱和溶液,其溶质的质量分数等于t1℃时丙的饱和溶液的溶质的质量分数。降温后丙的溶解增大,不析出晶体,溶液变为t1℃时的不饱和溶液,故此时所得溶液中甲溶液的溶质质量分数比丙大。此选项表述不正确。

故选C。

2、A

【详解】

A、氯化钠是由钠离子和氯离子构成的,所以将食盐溶于水后,溶质以离子形式存在,故选项说法不正确;

B、洗涤剂能去油污,利用洗涤剂的乳化作用,能将大的油滴分散成细小的油滴随水冲走,故选项说法正确;

C、物质在溶解的过程中,有的放热,如氢氧化钠溶于水放热,有的吸热,如硝酸铵溶于水吸热,故选项说法正确;

D、汽油能溶解油污,所以汽油可溶解衣服上的油渍,故选项说法正确。

故选A。

3、D

【详解】

A、电解水时生成氧气和氢气的体积比=1:2,说法错误;

B、向等质量的锌粉和铁粉中分别加入足量等浓度的稀盐酸,,,由化学方程式可知:每有56份质量的铁和足量的稀盐酸反应生成2份质量的氢气,每有65份质量的锌与足量的稀盐酸反应生成2份质量的氢气,铁与稀盐酸反应生成的氢气多,说法错误;

C、用两份质量相等、浓度相同的过氧化氢溶液,加入二氧化锰的过氧化氢溶液反应速率快,不加二氧化锰的过氧化氢溶液反应速率慢,最终生成氧气的质量相等,说法错误;

D、由化学方程式可知,每有64份质量的铜和硝酸银恰好完全反应生成216份质量的银,溶液的质量减少,反应结束后溶液的质量保持不变,说法正确;

答案:D。

4、C

【分析】

【详解】

A.饱和的硝酸钾溶液不能继续再溶解硝酸钾,所以加入一定质量的硝酸钾晶体不能改变饱和溶液的溶质质量分数,该操作不可行;

B.硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,升高温度,硝酸钾的溶解度会升高,但溶液中溶质与溶剂的质量均不变化,所以溶质的质量分数也不会改变,操作不可行;

C.硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,硝酸钾的饱和溶液降温会析出晶体硝酸钾,溶液中溶质质量减小,故溶液的溶质质量分数也减小,操作可行;

D.恒温蒸发溶剂,硝酸钾的饱和溶液析出晶体硝酸钾,但溶液仍为饱和溶液,温度不变,硝酸钾的溶解度不变,故硝酸钾的溶质质量分数不会改变,操作不可行;

故选C。

【点睛】

5、B

【详解】

A、在氧气流中灼烧,炭粉在氧气中燃烧生成二氧化碳,氧化铜与氧气不反应,可除去炭粉,不符合题意;

B、一氧化碳在空气中燃烧,发出蓝色火焰,甲烷在空气中燃烧,发出淡蓝色火焰,区别不大,无法区分,符合题意;

C、将气体通过澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊,说明含二氧化碳,不符合题意;

D、取样,分别溶于水中,氢氧化钠溶于水,放出大量的热,溶液温度升高,硝酸铵溶于水吸热,溶液温度降低,可以区分,不符合题意。

故选B。

6、C

【详解】

不同物质溶解度不同,同种物质在不同溶剂中溶解度不同,同种物质在不同温度下溶解度不同。所以影响固体物质溶解度的因素是a.固体的种类;c.溶剂的种类;e.温度。

综上所述:选择C。

【点睛】

7、B

【详解】

A、冰是固态的水,冰水混合物只由水一种物质组成,属于纯净物,不能形成溶液,不符合题意;

B、蔗糖能溶于水,形成均一、稳定的溶液,符合题意;

C、植物油不溶于水,只能以小液滴的形式悬浮于液体里,形成乳浊液,不符合题意;

D、粉笔灰不溶于水,只能以固体小颗粒的形式悬浮于液体里,形成悬浊液,不符合题意。

故选B。

8、D

【详解】

A、搅拌只能加快物质的溶解速度,不能改变溶解度,改变温度,固体物质的溶解度才发生变化,故选项错误;

B、溶液是均一、稳定的混合物,具有均一性、稳定性的液体不一定是混合物,故选项错误;

C、在同一温度,同一溶质,饱和溶液比不饱和溶液浓,不同温度或不同溶质,饱和溶液浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故选项错误;

D、水中加入一种溶质后,所得溶液的凝固点降低,所以融雪剂的原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于0°C,故选项正确。

故选:D。

9、A

【详解】

A、液面低于滤纸边缘是正确操作,不是滤液浑浊的原因,错误;

B、氢气具有可燃性,不纯的氢气点燃可能发生爆炸,正确;

C、溶解粗盐的水量可能过少,导致部分食盐没有溶解,造成损失,正确;

D、用启普发生器制取 CO2,关闭活塞后固液无法分离:稀盐酸可能已反应完,正确。

故选A。

10、B

【分析】

溶液是一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一的、稳定的混合物。

【详解】

A、珍珠奶茶中含有不溶性固体小颗粒,没有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液;

B、生理盐水即氯化钠的水溶液,是具有均一性和稳定性的混合物,生理盐水属于溶液;

C、蒸馏水是纯净物,具有均一性和稳定性,但不是混合物,不是溶液;

D、石灰浆属于混合物,但不具有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液 ;

故选B。

二、填空题

1、

(1)=

(2)13:25

(3)>

(4) AC BE

(5)减小

【分析】

(1)

t1℃时,甲乙溶解度相等,故甲、乙饱和溶液中溶质的质量分数相等,故填:=。

(2)

t2℃时,乙溶解度52g,将60g乙物质放入100g水中,所得溶液中,溶质与溶剂的质量比为52g:100g=13:25,故填:13:25。

(3)

现有t2℃时,甲、乙两种物质的饱和溶液各100,将这两种溶液分别降温到t1℃,甲溶解度减小还是饱和溶液,乙溶解度变大,变为不饱和溶液,甲降温后溶解度,大于乙降温之前溶解度,所得溶液中溶质的质量分数甲大乙,故填:>。

(4)

ABCDE,甲质量分别为35g、70g、70g、90g、90g,t1℃时,甲溶解度63g,故A不饱和溶液,BE饱和溶液,t2℃时,甲溶解度90g,故C不饱和溶液,D饱和溶液,BE都为t1℃时饱和溶液溶质质量分数相等,故填:AC;BE。

(5)

喝了汽水以后,常常会打嗝,说明随温度升高气体的溶解度减小,故填:减小。

2、

(1)150

(2)B>A>C

(3)①④

(4)C

【分析】

(1)

由甲图可知,t1℃时,A物质的溶解度为20g,即t1℃时,20gA物质完全溶解在100g水中形成饱和溶液,所以t1℃时,将30gA物质完全溶解于150g蒸馏水中,可得到A的饱和溶液;

(2)

降温后,A、B溶液中有晶体析出,并且A析出晶体多,故降温至t1℃时,溶质质量分数为B>A;降温后,C溶液中没有溶质析出,且t2℃时C的溶解度小于t1℃时A的溶解度,故降温至t1℃时,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为B>A>C;

(3)

①若蒸发溶剂将不饱和溶液变为饱和溶液,则溶液的质量减小,故①错误;

②若通过加入溶质的方法使溶液变为饱和,则溶剂的质量不变,故②正确;

③若蒸发溶剂将不饱和溶液变为饱和溶液,则溶质的质量不变,故③正确;

④若采用降温的方法,则溶质质量分数不变,故④错误;

故选①④;

(4)

镁与稀盐酸反应放热,烧杯中溶液变浑浊,说明X的溶解度随温度的升高而减小,故填C。

3、

(1)NaCl氯化钠

(2)添加氯化钙

(3) 不饱和 C 蒸发90g水氯化钙不结晶氯化钠结晶,且氯化钠结晶较多,继续蒸发氯化钙也结晶

【解析】

(1)

由表格可知,20°C时溶解度较大的物质是氯化钠,故填:氯化钠。

(2)

使接近饱和的CaCl2溶液变为饱和,可采用的一种方法是增加溶质,故填:添加氯化钙。

(3)

1.35克某NaC1样品中含CaCl24.3克,氯化钠质量35g-4.3g=30.7g,80摄氏度氯化钠溶解度38.4g,故甲中清液是NaCl的不饱和溶液,故填:不饱和。

Ⅱ、乙中溶液的质量随蒸发水的质量变化关系如图所示,a点时溶液中NaCl的质量分数,X较合理的取值是90g,氯化钙溶解需要水的质量,100g×≈10g,故蒸发100g-10g=90g水氯化钙不结晶氯化钠结晶,且氯化钠结晶较多,继续蒸发氯化钙也结晶,故填:;C;蒸发90g水氯化钙不结晶氯化钠结晶,且氯化钠结晶较多,继续蒸发氯化钙也结晶。

4、温度、压强

【详解】

影响气体溶解度的外界因素有温度和压强。气体溶解度随温度升高而减小,随压强增大而增大。

故填温度、压强。

5、

(1)4.5

(2) ① 用量筒量取水时俯视读数,会使实际量取水的体积小于计算值

【解析】

(1)

根据标签可计算氯化钠溶液的质量为:500mL×1g/mL=500g,溶液中氯化钠的质量分数为0.9%,故配制一瓶如图所示的溶液需氯化钠的质量为:500g×0.9%=4.5g;

(2)

①用量筒量取水时俯视读数,读数偏大,实际量取水的体积偏小,导致溶液的溶质质量分数偏大;

②称量时砝码放在托盘天平的左盘(1g以下用游码),导致实际称量的物质质量偏小,导致溶液的溶质质量分数偏小;

③溶液装瓶过程中有少量洒出,不影响溶液的溶质质量分数;

故选①。

三、计算题

1、

(1)解:二氧化碳中含碳元素的质量为:

答:二氧化碳中碳元素的质量为114.5亿吨。

(2) A 解:溶液 C 的溶质质量分数为:

答:溶液 C 的溶质质量分数为26.5%。

【解析】

(1)

已知化合物的质量,求其中某一元素的质量,用该元素的质量分数乘以该化合物的质量,详解见答案。

(2)

①由表中数据对比可知,在20℃时向100g水分别加入20g、36g、50g氯化钠,所得溶液的最大质量为136g,即在20℃时100g水中最多能溶解36g氯化钠,因此属于不饱和溶液的为A。

②溶液 C的质量为136g,其中溶剂水的质量为100g,则溶质氯化钠的质量为36g,根据溶质质量分数等于溶质与溶液的质量比,可求出溶质质量分数,详解见答案。

2、50gCu、Zn混合物跟10%的稀硫酸反应,锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,铜和稀硫酸不反应。

解:设反应生成硫酸锌的质量为x,混合物中锌的质量为y,参加反应的稀硫酸的质量为z

x=80.5g

y=32.5g

z=490g

所得溶液中溶质的质量分数为:

答:所得溶液中溶质的质量分数为15.4%。

【详解】

见答案。

3、

(1)75%

(2)解:设所加稀盐酸的溶质质量分数为x

x=7.3%

答:该石灰石中碳酸钙的质量分数为7.3%

(3)解:设需要量取浓度为36%的浓盐酸的体积为x,根据稀释前后,溶质的质量不变,可得:200g×10%=1.18g/cm3×x×36%,x≈47.1mL

【分析】

(1)

碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,剩余固体的质量为杂质的质量,故该石灰石中碳酸钙的质量分数为:;

(2)

见答案;

(3)

见答案。

4、9.8%

解:根据质量守恒定律,生成氢气的质量=13g+200g-212.6g=0.4g

设稀硫酸中H2SO4的质量为x,则有

所用稀硫酸中溶质的质量分数=;

答:所用稀硫酸的溶质质量分数为9.8%。

【详解】

见答案。

5、

(1)CaO+2HCl=CaCl2+H2O;CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

(2);

解:设与氧化钙反应的盐酸的质量为x。

(3)80%;

由,得x=7.3g,因为(1)中盐酸反应一半,(2)中盐酸恰好完全反应,则稀盐酸的溶质质量分数为:=7.3%。

设反应(1)中参加反应的碳酸钙的质量为z,生成二氧化碳的质量为w,生成氯化钙的质量为a。

,,

z=10g,w=4.4g,a=11.1g

因为实验小组原来已经制取8.8g二氧化碳,所以原来消耗碳酸钙的质量为:(8.8g÷4.4g)×10g=20g。

所用石灰石的纯度为:=80%

(4)11.1%;

所得溶液中溶质的质量分数为:=11.1%

(5)320g;

因为溶液稀释前后溶质质量相等,则所需浓盐酸溶液的质量为:(400g×7.3%)÷36.5%=80g,所以需要加水的质量为:400g-80g=320g。

【解析】

(1)

实验过程中发生反应的化学方程式为:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑、CaO+2HCl=CaCl2+H2O。

(2)

见答案

(3)

见答案

(4)

见答案

(5)

见答案

四、实验探究

1、铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 取打磨过的铁片放入适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出 镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠( 或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可) 试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可) 降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可) 一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体

【详解】

根据实验现象,铁与稀硫酸反应有气泡产生,而铜没有明显现象,说明铁位于H前,铜位于H后,故铁的活动性比铜强;还可以设计金属与另一种金属盐溶液反应,观察是否发生反应来判断金属的活动性;故有:

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 铁比铜活动性强

②取打磨过的铁片放人适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出

(2)镁与稀硫酸反应时,反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,反应过程中,“白雾” 产生的原因是:镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠(或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可)。镁与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,反应的化学方程式为。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是:试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可)。

[解释与反思]:

①锥形瓶中冷水的作用是:降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可)。

②在实验冷却恢复室温的过程中,发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体,解释是:一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体。室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g,此时溶液中溶质的质量分数为。

2、水槽 ①③④⑤⑥ 试管 用作反应容器 2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑ 排水法 ac 可以直接把试管上的单孔橡皮塞拔掉 紫红 溶剂种类 上层为无色,下层为紫红色,试管底部固体减少;原因:由于高锰酸钾不易溶液汽油,且汽油的密度比水小,因此二者混合后会出现液体分层,上层为无色,下层为紫红色现象,又因为溶液没有达到饱和,因此剩下的高锰酸钾颗粒会继续溶解 溶液褪色 H2O +7→+2,+4→+6 有机高分子化合物 探究高锰酸钾溶液浓度对样品腐蚀性的影响 酸性条件下高锰酸钾溶液浓度越大,腐蚀性越强 ①②③

【详解】

实验一

(1)仪器⑤的名称是水槽。

故填:水槽。

(2)制取并收集氧气时,应选用图中的仪器有①③④⑤⑥;利用此原理还需要补充的一种仪器是试管,在此实验中该仪器的用途是用作反应容器,该反应的方程式为:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,根据所给仪器收集该气体应采用的收集方法是排水法。

故填:①③④⑤⑥;试管;用作反应容器;2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑;排水法。

(3)实验时需要使用酒精灯,下列使用酒精灯的操作正确是ac。

故填:ac。

(4)小明用高锰酸钾制备氧气实验结束时,先熄灭酒精灯,导致水槽中的水倒流进入了导气管,可采用的补救措施是可以直接把试管上的单孔橡皮塞拔掉。

故填:可以直接把试管上的单孔橡皮塞拔掉。

实验二

(1)步骤一:如图3操作,振荡后静置,观察到:A试管中晶体全部溶解,溶液呈紫红色;

B试管中晶体不溶解,汽油不变色;根据此实验可知影响物质溶解性的因素是溶剂种类。

故填:紫红;溶剂种类。

(2)B试管中出现的现象提出猜想及其理由:上层为无色,下层为紫红色,试管底部固体减少;原因:由于高锰酸钾不易溶液汽油,且汽油的密度比水小,因此二者混合后会出现液体分层,上层为无色,下层为紫红色现象,有因为溶液没有达到饱和,因此剩下的高锰酸钾颗粒会继续溶解。

故填:上层为无色,下层为紫红色,试管底部固体减少;原因:由于高锰酸钾不易溶液汽油,且汽油的密度比水小,因此二者混合后会出现液体分层,上层为无色,下层为紫红色现象,有因为溶液没有达到饱和,因此剩下的高锰酸钾颗粒会继续溶解。

实验三

如图5所示,在小烧杯A中加入少量的稀高锰酸钾溶液。取一根小木条,在一头蘸一些硫粉,并点燃,迅速伸入烧杯B中,片刻后取出小木条,振荡烧杯A,可观察到烧杯A中出现的现象是溶液褪色;

由质量守恒定律可知,2KMnO4+2X+5SO2=2MnSO4+K2SO4+2H2SO4其中X的化学式是H2O,反应前后锰元素和硫元素化合价发生的变化分别是+7→+2,+4→+6。

故填:溶液褪色;H2O;+7→+2,+4→+6。

讨论分析:构成皮肤细胞的基础物质是蛋白质,其属于有机高分子化合物,遇到高锰酸钾溶液后被腐蚀,因此皮肤呈现棕黄色。

故填:有机高分子化合物。

[解释与结论]

(1)实验四的目的是探究高锰酸钾溶液浓度对样品腐蚀性的影响。

故填:探究高锰酸钾溶液浓度对样品腐蚀性的影响。

(2)实验五中通过对比②和④,得出的结论是酸性条件下高锰酸钾溶液浓度越大,腐蚀性越强。

故填:酸性条件下高锰酸钾溶液浓度越大,腐蚀性越强。

(3)实验2中,欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要对比①(高锰酸钾溶液不能腐蚀铜)②(酸性高锰酸钾溶液能够腐蚀铜)③(酸性溶液不能腐蚀铜)。

故填:①②③。

3、 或在加热的条件分解产生氧气(或高锰酸钾固体中含有水分) 190 大于 酸性条件下高锰酸钾浓度越高,腐蚀性越强 Ⅰ、Ⅱ、Ш

【详解】

(1)①高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应的化学方程式为。

②取一定量的高锰酸钾固体,充分加热,发现实际产生氧气的质量远高于理论数值。则可能的原因有:或在加热的条件分解产生氧气(或高锰酸钾固体中含有水分)。

(2)①若用10g1%的高锰酸钾溶液稀释成0.05%的高锰酸钾溶液,设需要蒸馏水的质量为x,则10g×1%=(10g+x)×0.05%,x=190g,合190mL。

②在量取蒸馏水时,若俯视读数,实际量取水的体积偏小,则会导致高锰酸钾溶液得溶质质量分数大于0.05%。

(3)经查阅资料得知KMnO4溶液呈中性、有腐蚀性,小组成员进行了以下实验:将铜片分别浸泡在4种不同的溶液中18小时,现象如下表。

解释与结论:

①实验Ⅱ和Ⅳ对比,Ⅳ中多了高锰酸钾,通过对比实验Ⅱ和Ⅳ,得出的结论是酸性条件下高锰酸钾浓度越高,腐蚀性越强。

②欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要验证高锰酸钾、硫酸单独存在以及同时存在的实验,需要进行对比实验的编号为Ⅰ、Ⅱ、Ш。

③由质量守恒定律可知,反应前后铜原子都是5个,钾原子都是2个,锰原子都是2个,硫原子都是8个,反应前氢原子是16个,反应后应该是16个,反应前氧原子是40个,反应后应该是40个,其中8个包含在未知物质中,因此反应的化学方程式为:。

4、CO2(或二氧化碳) 将瓶内O2尽可能消耗完 白烟 吸附 煮沸 a t1 ℃时,甲、乙两物质的溶解度相等,均为65 g 甲物质溶解时放热,且甲的溶解度随温度的升高而增大 abd

【详解】

(1)空气中的二氧化碳会导致温室效应;

(2)使红磷足量燃烧会让瓶内的氧气充分反应,从而可以测得空气中的氧气含量。红磷燃烧反应:发出白光,放出热量,产生大量白烟;

(3)活性炭可以吸附水中的杂质,利用活性炭的吸附性,生活中降低水的硬度通常使用煮沸的方法;

(4)从图3可以看出,在温度升高过程中,a变大,b变小,图2中,甲物质无剩余,所以溶解度大,为a曲线;M点的意义表示为t1温度a、b物质的溶解度相等,均为65g;在溶解过程中进行搅拌,会产生热量,因而温度升高,溶解度增大,放置后恢复室温,有物质析出;从t2到t1温度下降,a溶解度降低,b溶解度增大,故a物质有析出,b物质无析出,所以,甲溶液为饱和溶液,溶液质量甲<乙,溶剂质量甲>乙,溶液质量分数甲>乙;

故选abd。

【点睛】

此题要从物质的溶解度出发,分析物质溶解度随温度的变化,在由已知题干判断溶解度的变化,从而的出溶质、溶液的变化,得出答案。

5、高锰酸钾在水中的溶解性比在汽油中的强 比较高锰酸钾和碘在汽油中的溶解性强弱 证明CO2不能使干燥的紫色石蕊小花变色 H2O和CO2反应生成了新的物质,能使紫色石蕊变色

【详解】

A:(1) ①、②的溶质种类相同,溶剂的种类不同,①固体溶解形成紫色溶液,②固体几乎不溶解,对比实验①、②的现象,可得出的结论是高锰酸钾在水中的溶解性比在汽油中的强;

(2) ②、③中溶剂种类和量相同,溶质的种类不同,②固体几乎不溶解,③固体溶解,形成紫红色溶液,设计实验②、③的目的是比较高锰酸钾和碘在汽油中的溶解性的强弱;

B:(1) ①紫色干燥石蕊小花遇二氧化碳不变红,设计实验①的目的是证明CO2不能使干燥的紫色石蕊小花变色;

(2) ②喷水后紫色石蕊小花不变红,说明水不能使紫色石蕊小花变色,湿润的石蕊纸花遇二氧化碳变红,对比实验①、②、③的现象,可得出的结论是H2O和CO2反应生成了新的物质,能使紫色石蕊变色。

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、如图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线,下列说法正确的是

A.三种物质的溶解度都随温度升高而增大

B.t1℃时将20g 丙加入 50g 水中,充分搅拌后得到 70g 溶液

C.t2℃时,取等质量的甲、乙两种物质的饱和溶液分别蒸发等量的水后,恢复到t2℃,析出晶体的质量甲>乙

D.t2℃时三种物质的饱和溶液降温到t1℃,所得溶液中甲和丙的溶质质量分数相等

2、下列说法中,错误的是

A.将食盐溶于水后,溶质以分子形式存在 B.洗涤剂可乳化餐具上的油污

C.物质在溶解的过程中,有的放热、有的吸热 D.汽油可溶解衣服上的油渍

3、下列反应或过程所对应的图像正确的是

A. 电解一定质量的水

B. 向等质量的锌粉和铁粉中分别加入足量等浓度的稀盐酸

C. 用两份质量相等、浓度相同的过氧化氢溶液分别制取氧气

D. 向一定质量的硝酸银溶液中加入铜粉

4、某温度下有一杯饱和的硝酸钾溶液,欲使其溶质的质量分数发生改变,下列操作可行的是

A.加入一定质量的硝酸钾晶体 B.升高温度

C.降低温度 D.恒温蒸发溶剂

5、下列实验方案不能达到实验目的的是

A.除去氧化铜中的炭粉:在氧气流中灼烧

B.区分一氧化碳和甲烷:在空气中点燃,看火焰颜色

C.检验一氧化碳中的二氧化碳:将气体通过澄清石灰水

D.鉴别固体氢氧化钠与硝酸铵:取样,分别溶于水中,观察溶液温度变化

6、下列因素不影响固体物质溶解度的是

a.固体的种类;b.固体颗粒的大小;c.溶剂的种类;d.溶剂的多少;e.温度

A.abed B.abe C.bd D.b

7、能与水混合形成溶液的是

A.冰 B.蔗糖 C.植物油 D.粉笔灰

8、下列有关溶液的说法正确的是

A.配制溶液时,搅拌可以增大一定溶剂中固体溶质的溶解质量

B.具有均一性、稳定性的液体一定是溶液

C.饱和溶液浓度一定比不饱和溶液的浓度大

D.融雪剂的原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于0℃

9、实验中出现异常情况的原因分析,错误的是

A.浑浊的液体过滤后仍然浑浊:液面低于滤纸边缘

B.点燃氢气时发生爆炸:点燃前没有检验纯度

C.粗盐提纯的产率偏低:溶解粗盐的水量可能过少

D.用启普发生器制取 CO2,关闭活塞后固液无法分离:稀盐酸可能已反应完

10、属于溶液的是

A.珍珠奶茶 B.生理盐水 C.蒸馏水 D.石灰浆

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如下图所示。

(1)t1℃时,甲、乙饱和溶液中溶质的质量分数:甲______乙(填“>”“<”或“=”)。

(2)t2℃时,将60g乙物质放入100g水中,所得溶液中,溶质与溶剂的质量比为______(填最简整数比)。

(3)现有t2℃时,甲、乙两种物质的饱和溶液各100,将这两种溶液分别降温到t1℃,所得溶液中溶质的质量分数甲______乙(填“>”、“<”或“=”)。

(4)小明同学进行了如下图所示的实验:

上述实验过程中所得的溶液,属于不饱和溶液的是______(填序号),溶液中溶质的质量分数相同的是______(填序号)。

(5)喝了汽水以后,常常会打嗝。这说明随温度升高气体的溶解度______。

2、如图甲是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线。

(1)t1℃时,将30gA物质完全溶解于___________g蒸馏水中,可得到A的饱和溶液。

(2)t2℃时,分别将100gA、B、C三种物质的饱和溶液降温至t1℃时,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为___________。

(3)t2℃时,将B物质的不饱和溶液转变为饱和溶液,下列分析不正确的是___________(填序号)。

①溶液的质量一定增大②溶剂的质量可能不变

③溶质的质量可能不变④溶液中溶质质量分数一定增大

(4)如图乙所示,20℃时,将试管放入盛有X饱和溶液的烧杯中,在试管中加人几小段镁条,再加入5mL稀盐酸,立即产生大量气泡,且烧杯中溶液变浑浊,则X可能为A、B、C三种固体物质中的___________(填字母)。

3、下表是NaCl、CaCl2在不同温度下的溶解度。

温度/℃ 20 40 60 80

溶解度(g/100gH2O) NaCl 36.0 36.6 37.0 38.4

CaCl2 27.6 39.8 41.4 43.2

请回答下列问题:

(1)20°C时溶解度较大的物质是______。

(2)使接近饱和的CaCl2溶液变为饱和,可采用的一种方法是______。

(3)经测定,35克某NaC1样品中含CaCl24.3克。现设计如下实验提纯NaC1:

1.甲中清液是NaCl的______(选填“饱和”或“不饱和”)溶液。

Ⅱ、乙中溶液的质量随蒸发水的质量变化关系如图所示,a点时溶液中NaCl的质量分数为______(列式即可);X较合理的取值是______。

A.100 B.95 C.90 D.80

理由是______。

4、影响气体溶解度的外界因素有___________。

5、如图所示是某输液瓶标签上的部分内容。

(1)配制一瓶如图所示的溶液需氯化钠_________g。

(2)配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液时,下列操作会导致溶液的溶质质量分数偏大的是(假设其他操作均正确)__________(填序号),并说明原因__________。

①用量筒量取水时俯视读数

②称量时砝码放在托盘天平的左盘(1g以下用游码)

③溶液装瓶过程中有少量洒出

三、计算题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、请回答下列问题。

(1)积极应对气候变化,展现大国担当,中国向世界宣布了 2030 年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”的国家目标。“碳达峰”是指国家整体二氧化碳气体排放量达到峰值。有研究表明,当前全球每年人为向大气排放二氧化碳 420 亿吨,在这些二氧化碳中含碳元素的质量为多少亿吨?(写出计算过程,计算结果精确至 0.1 亿吨)

(2)20℃时,向 3 个盛有 100 克水的烧杯中,分别加入一定质量的氯化钠,并充分溶解。根据下表实验数据,回答:

实验编号 A B C

加入氯化钠的质量(克) 20 36 50

溶液质量(克) 120 136 136

①实验所得 3 杯溶液中,属于不饱和溶液的是_______(填实验编号)。

②求溶液 C 的溶质质量分数_______。(写出计算过程,计算结果精确至 0.1%)。

2、50gCu、Zn混合物跟10%的稀硫酸恰好完全反应,生成氢气1g,求所得溶液中溶质的质量分数。(相对原子质量: H-1 S-32 O-16 Cu-64 Zn-65)

3、为测定某石灰石中碳酸钙的含量,小明同学取20g石灰石样品于锥形瓶中,将200g稀盐酸缓缓加入锥形瓶中(杂质不溶于水也不与酸反应),充分反应后,测得剩余固体质量随加入稀盐酸质量的变化曲线如下图,求:

(1)该石灰石中碳酸钙的质量分数为___________。

(2)所加稀盐酸的溶质质量分数?(写出计算过程)

(3)如果要配制200g10%的稀盐酸,则需要量取浓度为36%的浓盐酸(密度为1.18g/cm3)体积为___________mL。(结果保留一位小数)

4、实验室常用锌与稀硫酸反应来制取氢气,反应原理为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。某同学取锌粒13g,加入200g稀硫酸中,恰好完全反应,气体全部逸出,反应后溶液的质量为212.6g。试计算所用稀硫酸中溶质的质量分数。

5、69中学化学兴趣小组的同学,将用石灰石与稀盐酸制取8.8gCO2后的固液混合物206.3g,倒入废液缸中进行如下探究和处理:

已知在(1)中盐酸反应一半,(2)中盐酸恰好完全反应。

(1)实验过程中发生反应的化学方程式______;

(2)与氧化钙反应的物质质量(X)的比例式______;

(3)所用石灰石的纯度______;

(4)最后所得溶液中溶质的质量分数______;

(5)用36.5%的盐酸配置实验所需的稀盐酸400g,加水的质量为______。

四、实验探究(5小题,每小题5分,共计25分)

1、某校同学们开展金属化学性质的实验探究活动。

(1)某同学设计不同实验方案,验证铁和铜两种金属活动性

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 ________ 铁比铜活动性强

②________ ________

(2)某小组做镁与稀硫酸反应实验时,发现该反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,即对“白雾”进行如下探究:反应过程中,“白雾” 产生的原因是________________________。写出镁与稀硫酸反应的化学方程式____________________。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是____________________。

[提出问题]实验过程中,大家只听见氢气燃烧的爆鸣声而没有看见火焰,小组讨论如何实现氢气持续地燃烧并看见淡蓝色火焰呢

[查阅资料]水蒸的存在,对氢气燃烧火焰的传播有很明显的阻滞作用,即水蒸气浓度越高,火焰传播的速度越慢。

[设计实验]经老师指导,同学们将实验进行了改进,如图所示。

[实验操作]取0.3 g镁条放入装有5.0 g稀硫酸的试管中,将试管放入盛有冷水的锥形瓶中,反应开始后,用燃着的木条点燃试管口的氢气,观察到氢气持续燃烧,火焰呈现淡蓝色。

[解释与反思]①锥形瓶中冷水的作用是__________。

②在实验冷却恢复室温的过程中,同学们还发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体。对此“意外”的现象,你的解释是________。请计算此时溶液中溶质的质量分数为________(列出计算式即可)。(室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g)

2、高锰酸钾在生产、生活中有广泛应用。实验小组的同学对高锰酸钾的某些性质和用途进行探究。

实验一、高锰酸钾制取氧气:如图,用下列给定的药品、用品:高锰酸钾、棉花、火柴及下列仪器,制取氧气.

(1)仪器⑤的名称是_______________;

(2)制取并收集氧气时,应选用图中的仪器有_________。(填序号);利用此原理还需要补充的一种仪器是_________,在此实验中该仪器的用途是___________,该反应的方程式为:________________,根据所给仪器收集该气体应采用的收集方法是____。

(3)实验时需要使用酒精灯,下列使用酒精灯的操作正确的是__________(从图中选出正确的操作编号).

(4)小明用高锰酸钾制备氧气实验结束时,先熄灭酒精灯,导致水槽中的水倒流进人了导气管,可采用的补救措施是__________________(答一种即可)。

实验二、探究高锰酸钾的溶解性:小组同学设计了如图所示实验,请根据实验操作图示回答相关问题:

(1)步骤一:如图操作,振荡后静置,观察到:A试管中晶体全部溶解,溶液呈____色;B试管中晶体不溶解,汽油不变色;根据此实验可知影响物质溶解性的因素是__________。

(2)步骤二:如图操作,将步骤一中A试管内溶液倒人B试管中,振荡后静置,观察现象。请你对B试管中出现的现象提出猜想并说明理由:________________________。

实验三、高锰酸钾溶液检验二氧化硫:如图所示,在小烧杯A中加入少量的稀高锰酸钾溶液。取一根小木条,在一头蘸一些硫粉,并点燃,迅速伸人烧杯B中,片刻后取出小木条,振荡烧杯A,可观察到烧杯A中出现的现象是 _____,该反应的化学方程式可表示为,其中X的化学式是_____,反应前后锰元素和硫元素化合价发生的变化分别是__________________。

I拓展实验

实验过程中某同学的手上不小心沾上了高锰酸钾溶液,结果手上的皮肤变成了棕黄色,经过查阅资料结合已学过的化学知识分析原因,并在老师的指导下进行了如下拓展实验探究:

查阅资料:KMnO4溶液呈中性、有腐蚀性

讨论分析:构成皮肤细胞的基础物质是蛋白质,其属于_________(填“有机高分子化合物”或“碳水化合物”),遇到高锰酸钾溶液后被腐蚀,因此皮肤呈现棕黄色。进行如下两个实验探究KMnO4溶液对不同类物质的腐蚀性:

实验四、将新鲜鸡皮在不同浓度的KMnO4溶液中浸泡相同时间,现象如表:

KMnO4溶液浓度 0.002% 0.01% 0.1% 1%

鸡皮的变化 无明显变化 边缘部分变为棕黄色 全部变为棕色 全部变为黑色

实验五、将铜片分别浸泡在4种溶液中进行实验,浸泡相同时间,现象如下表:

编号 ① ② ③ ④

实验 25mL0.1% KMnO4溶液 25mL0.1%KMnO4溶液+10滴浓硫酸 25mL蒸馏水+10滴浓硫酸 25mL1%KMnO4溶液+10滴浓硫酸

铜片质量/g 实验前 0.54 0.54 0.54 0.54

18小时后 0.54 0.52 0.54 0.43

解释与结论:

(1)实验四的目的是_______________________________;

(2)实验五中通过对比②和④,得出的结论是______________________________;

(3)实验2中,欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要对比______(填编号)。

3、高锰酸钾在生产、生活中有广泛应用。实验小组对高锰酸钾进行研究。

(1)①如图所示进行实验,高锰酸钾受热分解的化学方程式为_______。

②取一定量的高锰酸钾固体,充分加热,发现实际产生氧气的质量远高于理论数值。则可能的原因有_______(测定过程中产生的误差可忽略)。

(2)浓度为0.05%的高锰酸钾溶液有消炎、防感染扩散等作用。

①若用10g1%的高锰酸钾溶液稀释成0.05%的高锰酸钾溶液需要蒸馏水_______mL(水的密度是1g/mL)。

②在量取蒸馏水时,若俯视读数,则会导致高锰酸钾溶液得溶质质量分数_______(选填“大于”或“小于”)0.05%。

(3)经查阅资料得知KMnO4溶液呈中性、有腐蚀性,小组成员进行了以下实验:将铜片分别浸泡在4种不同的溶液中18小时,现象如下表。

编号 Ⅰ Ⅱ Ш Ⅳ

实验 25mL、0.1% KMnO4溶液 25mL、0.1% KMnO4溶液 +10滴浓硫酸 25mL蒸馏水+10滴浓硫酸 25mL、1% KMnO4溶液 +10滴浓硫酸

铜片质量 实验前 0.54g 0.54g 0.54g 0.54g

实验后 0.54g 0.52g 0.54g 0.43g

(解释与结论)

①通过对比实验Ⅱ和Ⅳ,得出的结论是_______。

②欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要进行对比实验的编号为_______。

③该实验中铜片被腐蚀的反应如下,补全该反应的化学方程式:

______

4、空气和水是人类无法离开的物质。

(1)空气中 ________ 含量升高会造成“温室效应”。

(2)如图1是测定空气中氧气含量的实验装置:

①红磷足量的原因是 ___________________________ ;

②燃烧产生的现象为发出白光,放出热量,产生大量的 ___________________ 。

(3)生活中可用活性炭净水,是利用活性炭的 ________ 性。生活中可用 ___________ 的方法降低水的硬度。

(4)t2 ℃时,将甲、乙各80 g分别放到盛有100 g水的两个烧杯中,充分溶解后,恢复到t2℃,现象如图2,甲和乙的溶解度曲线如图3。请结合图示回答下列问题:

①固体甲对应的溶解度曲线是 ______ (填“a”或“b”)。

②M点的含义 _______ 。

③向烧杯A的溶液中继续加入15 g甲物质,充分搅拌,发现固体先全部溶解,一段时间后又有部分固体析出,你认为“全部溶解”的原因是 ___________ 。

④将t2℃等质量的甲、乙饱和溶液分别降温到t1℃时,所得溶液的有关说法正确的是 ______ (填字母)。

a.甲溶液仍为饱和溶液 b.两溶液质量甲<乙

c.两溶液中溶剂质量甲=乙 d.两溶液溶质质量分数甲>乙

5、请从A或B两题中任选1个作答。如图在三只试管中进行实验。

A B

①固体溶解形成紫色溶液 ②固体几乎不溶解 ③固体溶解,形成紫红色溶液 ①紫色石蕊小花不变红 ②紫色石蕊小花不变红 ③紫色石蕊小花变红

(1)对比实验①、②的现象,可得出的结论是 。 (2)设计实验②、③的目的是 。 (1)设计实验①的目的是 。 (2)对比实验①、②、③的现象,可得出的结论是 。

A _______ , ________ 。B _________ , _________ 。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、分析溶解度曲线图可知,甲和乙的溶解度随着温度的升高而逐渐增大,丙的溶解度随着温度的升高而逐渐减小,此选项表述不正确;

B、分析溶解度曲线图可知,t1℃时丙的溶解度是20g,即该温度下100g水中最多能溶解20g丙物质,故该温度下将20g 丙加入 50g 水中,充分搅拌后只能得到 10g+50g=60g 溶液,此选项表述不正确;

C、分析溶解度曲线图可知,t2℃时,甲的溶解度比乙大,即该温度下,等质量的水形成饱和溶液时,甲溶液中溶解的溶质比乙多,故t2℃时,取等质量的甲、乙两种物质的饱和溶液分别蒸发等量的水后,恢复到t2℃,析出晶体的质量甲>乙,此选项表述正确;

D、分析溶解度曲线图可知,甲的溶解度随着温度的降低而逐渐减小,丙的溶解度随温度的降低而逐渐增大,故t2℃时三种物质的饱和溶液降温到t1℃,其中甲的溶解度减小为20g,甲溶液析出晶体变为该温度下的饱和溶液,其溶质的质量分数等于t1℃时丙的饱和溶液的溶质的质量分数。降温后丙的溶解增大,不析出晶体,溶液变为t1℃时的不饱和溶液,故此时所得溶液中甲溶液的溶质质量分数比丙大。此选项表述不正确。

故选C。

2、A

【详解】

A、氯化钠是由钠离子和氯离子构成的,所以将食盐溶于水后,溶质以离子形式存在,故选项说法不正确;

B、洗涤剂能去油污,利用洗涤剂的乳化作用,能将大的油滴分散成细小的油滴随水冲走,故选项说法正确;

C、物质在溶解的过程中,有的放热,如氢氧化钠溶于水放热,有的吸热,如硝酸铵溶于水吸热,故选项说法正确;

D、汽油能溶解油污,所以汽油可溶解衣服上的油渍,故选项说法正确。

故选A。

3、D

【详解】

A、电解水时生成氧气和氢气的体积比=1:2,说法错误;

B、向等质量的锌粉和铁粉中分别加入足量等浓度的稀盐酸,,,由化学方程式可知:每有56份质量的铁和足量的稀盐酸反应生成2份质量的氢气,每有65份质量的锌与足量的稀盐酸反应生成2份质量的氢气,铁与稀盐酸反应生成的氢气多,说法错误;

C、用两份质量相等、浓度相同的过氧化氢溶液,加入二氧化锰的过氧化氢溶液反应速率快,不加二氧化锰的过氧化氢溶液反应速率慢,最终生成氧气的质量相等,说法错误;

D、由化学方程式可知,每有64份质量的铜和硝酸银恰好完全反应生成216份质量的银,溶液的质量减少,反应结束后溶液的质量保持不变,说法正确;

答案:D。

4、C

【分析】

【详解】

A.饱和的硝酸钾溶液不能继续再溶解硝酸钾,所以加入一定质量的硝酸钾晶体不能改变饱和溶液的溶质质量分数,该操作不可行;

B.硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,升高温度,硝酸钾的溶解度会升高,但溶液中溶质与溶剂的质量均不变化,所以溶质的质量分数也不会改变,操作不可行;

C.硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,硝酸钾的饱和溶液降温会析出晶体硝酸钾,溶液中溶质质量减小,故溶液的溶质质量分数也减小,操作可行;

D.恒温蒸发溶剂,硝酸钾的饱和溶液析出晶体硝酸钾,但溶液仍为饱和溶液,温度不变,硝酸钾的溶解度不变,故硝酸钾的溶质质量分数不会改变,操作不可行;

故选C。

【点睛】

5、B

【详解】

A、在氧气流中灼烧,炭粉在氧气中燃烧生成二氧化碳,氧化铜与氧气不反应,可除去炭粉,不符合题意;

B、一氧化碳在空气中燃烧,发出蓝色火焰,甲烷在空气中燃烧,发出淡蓝色火焰,区别不大,无法区分,符合题意;

C、将气体通过澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊,说明含二氧化碳,不符合题意;

D、取样,分别溶于水中,氢氧化钠溶于水,放出大量的热,溶液温度升高,硝酸铵溶于水吸热,溶液温度降低,可以区分,不符合题意。

故选B。

6、C

【详解】

不同物质溶解度不同,同种物质在不同溶剂中溶解度不同,同种物质在不同温度下溶解度不同。所以影响固体物质溶解度的因素是a.固体的种类;c.溶剂的种类;e.温度。

综上所述:选择C。

【点睛】

7、B

【详解】

A、冰是固态的水,冰水混合物只由水一种物质组成,属于纯净物,不能形成溶液,不符合题意;

B、蔗糖能溶于水,形成均一、稳定的溶液,符合题意;

C、植物油不溶于水,只能以小液滴的形式悬浮于液体里,形成乳浊液,不符合题意;

D、粉笔灰不溶于水,只能以固体小颗粒的形式悬浮于液体里,形成悬浊液,不符合题意。

故选B。

8、D

【详解】

A、搅拌只能加快物质的溶解速度,不能改变溶解度,改变温度,固体物质的溶解度才发生变化,故选项错误;

B、溶液是均一、稳定的混合物,具有均一性、稳定性的液体不一定是混合物,故选项错误;

C、在同一温度,同一溶质,饱和溶液比不饱和溶液浓,不同温度或不同溶质,饱和溶液浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故选项错误;

D、水中加入一种溶质后,所得溶液的凝固点降低,所以融雪剂的原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于0°C,故选项正确。

故选:D。

9、A

【详解】

A、液面低于滤纸边缘是正确操作,不是滤液浑浊的原因,错误;

B、氢气具有可燃性,不纯的氢气点燃可能发生爆炸,正确;

C、溶解粗盐的水量可能过少,导致部分食盐没有溶解,造成损失,正确;

D、用启普发生器制取 CO2,关闭活塞后固液无法分离:稀盐酸可能已反应完,正确。

故选A。

10、B

【分析】

溶液是一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一的、稳定的混合物。

【详解】

A、珍珠奶茶中含有不溶性固体小颗粒,没有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液;

B、生理盐水即氯化钠的水溶液,是具有均一性和稳定性的混合物,生理盐水属于溶液;

C、蒸馏水是纯净物,具有均一性和稳定性,但不是混合物,不是溶液;

D、石灰浆属于混合物,但不具有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液 ;

故选B。

二、填空题

1、

(1)=

(2)13:25

(3)>

(4) AC BE

(5)减小

【分析】

(1)

t1℃时,甲乙溶解度相等,故甲、乙饱和溶液中溶质的质量分数相等,故填:=。

(2)

t2℃时,乙溶解度52g,将60g乙物质放入100g水中,所得溶液中,溶质与溶剂的质量比为52g:100g=13:25,故填:13:25。

(3)

现有t2℃时,甲、乙两种物质的饱和溶液各100,将这两种溶液分别降温到t1℃,甲溶解度减小还是饱和溶液,乙溶解度变大,变为不饱和溶液,甲降温后溶解度,大于乙降温之前溶解度,所得溶液中溶质的质量分数甲大乙,故填:>。

(4)

ABCDE,甲质量分别为35g、70g、70g、90g、90g,t1℃时,甲溶解度63g,故A不饱和溶液,BE饱和溶液,t2℃时,甲溶解度90g,故C不饱和溶液,D饱和溶液,BE都为t1℃时饱和溶液溶质质量分数相等,故填:AC;BE。

(5)

喝了汽水以后,常常会打嗝,说明随温度升高气体的溶解度减小,故填:减小。

2、

(1)150

(2)B>A>C

(3)①④

(4)C

【分析】

(1)

由甲图可知,t1℃时,A物质的溶解度为20g,即t1℃时,20gA物质完全溶解在100g水中形成饱和溶液,所以t1℃时,将30gA物质完全溶解于150g蒸馏水中,可得到A的饱和溶液;

(2)

降温后,A、B溶液中有晶体析出,并且A析出晶体多,故降温至t1℃时,溶质质量分数为B>A;降温后,C溶液中没有溶质析出,且t2℃时C的溶解度小于t1℃时A的溶解度,故降温至t1℃时,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为B>A>C;

(3)

①若蒸发溶剂将不饱和溶液变为饱和溶液,则溶液的质量减小,故①错误;

②若通过加入溶质的方法使溶液变为饱和,则溶剂的质量不变,故②正确;

③若蒸发溶剂将不饱和溶液变为饱和溶液,则溶质的质量不变,故③正确;

④若采用降温的方法,则溶质质量分数不变,故④错误;

故选①④;

(4)

镁与稀盐酸反应放热,烧杯中溶液变浑浊,说明X的溶解度随温度的升高而减小,故填C。

3、

(1)NaCl氯化钠

(2)添加氯化钙

(3) 不饱和 C 蒸发90g水氯化钙不结晶氯化钠结晶,且氯化钠结晶较多,继续蒸发氯化钙也结晶

【解析】

(1)

由表格可知,20°C时溶解度较大的物质是氯化钠,故填:氯化钠。

(2)

使接近饱和的CaCl2溶液变为饱和,可采用的一种方法是增加溶质,故填:添加氯化钙。

(3)

1.35克某NaC1样品中含CaCl24.3克,氯化钠质量35g-4.3g=30.7g,80摄氏度氯化钠溶解度38.4g,故甲中清液是NaCl的不饱和溶液,故填:不饱和。

Ⅱ、乙中溶液的质量随蒸发水的质量变化关系如图所示,a点时溶液中NaCl的质量分数,X较合理的取值是90g,氯化钙溶解需要水的质量,100g×≈10g,故蒸发100g-10g=90g水氯化钙不结晶氯化钠结晶,且氯化钠结晶较多,继续蒸发氯化钙也结晶,故填:;C;蒸发90g水氯化钙不结晶氯化钠结晶,且氯化钠结晶较多,继续蒸发氯化钙也结晶。

4、温度、压强

【详解】

影响气体溶解度的外界因素有温度和压强。气体溶解度随温度升高而减小,随压强增大而增大。

故填温度、压强。

5、

(1)4.5

(2) ① 用量筒量取水时俯视读数,会使实际量取水的体积小于计算值

【解析】

(1)

根据标签可计算氯化钠溶液的质量为:500mL×1g/mL=500g,溶液中氯化钠的质量分数为0.9%,故配制一瓶如图所示的溶液需氯化钠的质量为:500g×0.9%=4.5g;

(2)

①用量筒量取水时俯视读数,读数偏大,实际量取水的体积偏小,导致溶液的溶质质量分数偏大;

②称量时砝码放在托盘天平的左盘(1g以下用游码),导致实际称量的物质质量偏小,导致溶液的溶质质量分数偏小;

③溶液装瓶过程中有少量洒出,不影响溶液的溶质质量分数;

故选①。

三、计算题

1、

(1)解:二氧化碳中含碳元素的质量为:

答:二氧化碳中碳元素的质量为114.5亿吨。

(2) A 解:溶液 C 的溶质质量分数为:

答:溶液 C 的溶质质量分数为26.5%。

【解析】

(1)

已知化合物的质量,求其中某一元素的质量,用该元素的质量分数乘以该化合物的质量,详解见答案。

(2)

①由表中数据对比可知,在20℃时向100g水分别加入20g、36g、50g氯化钠,所得溶液的最大质量为136g,即在20℃时100g水中最多能溶解36g氯化钠,因此属于不饱和溶液的为A。

②溶液 C的质量为136g,其中溶剂水的质量为100g,则溶质氯化钠的质量为36g,根据溶质质量分数等于溶质与溶液的质量比,可求出溶质质量分数,详解见答案。

2、50gCu、Zn混合物跟10%的稀硫酸反应,锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,铜和稀硫酸不反应。

解:设反应生成硫酸锌的质量为x,混合物中锌的质量为y,参加反应的稀硫酸的质量为z

x=80.5g

y=32.5g

z=490g

所得溶液中溶质的质量分数为:

答:所得溶液中溶质的质量分数为15.4%。

【详解】

见答案。

3、

(1)75%

(2)解:设所加稀盐酸的溶质质量分数为x

x=7.3%

答:该石灰石中碳酸钙的质量分数为7.3%

(3)解:设需要量取浓度为36%的浓盐酸的体积为x,根据稀释前后,溶质的质量不变,可得:200g×10%=1.18g/cm3×x×36%,x≈47.1mL

【分析】

(1)

碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,剩余固体的质量为杂质的质量,故该石灰石中碳酸钙的质量分数为:;

(2)

见答案;

(3)

见答案。

4、9.8%

解:根据质量守恒定律,生成氢气的质量=13g+200g-212.6g=0.4g

设稀硫酸中H2SO4的质量为x,则有

所用稀硫酸中溶质的质量分数=;

答:所用稀硫酸的溶质质量分数为9.8%。

【详解】

见答案。

5、

(1)CaO+2HCl=CaCl2+H2O;CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

(2);

解:设与氧化钙反应的盐酸的质量为x。

(3)80%;

由,得x=7.3g,因为(1)中盐酸反应一半,(2)中盐酸恰好完全反应,则稀盐酸的溶质质量分数为:=7.3%。

设反应(1)中参加反应的碳酸钙的质量为z,生成二氧化碳的质量为w,生成氯化钙的质量为a。

,,

z=10g,w=4.4g,a=11.1g

因为实验小组原来已经制取8.8g二氧化碳,所以原来消耗碳酸钙的质量为:(8.8g÷4.4g)×10g=20g。

所用石灰石的纯度为:=80%

(4)11.1%;

所得溶液中溶质的质量分数为:=11.1%

(5)320g;

因为溶液稀释前后溶质质量相等,则所需浓盐酸溶液的质量为:(400g×7.3%)÷36.5%=80g,所以需要加水的质量为:400g-80g=320g。

【解析】

(1)

实验过程中发生反应的化学方程式为:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑、CaO+2HCl=CaCl2+H2O。

(2)

见答案

(3)

见答案

(4)

见答案

(5)

见答案

四、实验探究

1、铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 取打磨过的铁片放入适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出 镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠( 或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可) 试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可) 降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可) 一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体

【详解】

根据实验现象,铁与稀硫酸反应有气泡产生,而铜没有明显现象,说明铁位于H前,铜位于H后,故铁的活动性比铜强;还可以设计金属与另一种金属盐溶液反应,观察是否发生反应来判断金属的活动性;故有:

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 铁比铜活动性强

②取打磨过的铁片放人适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出

(2)镁与稀硫酸反应时,反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,反应过程中,“白雾” 产生的原因是:镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠(或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可)。镁与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,反应的化学方程式为。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是:试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可)。

[解释与反思]:

①锥形瓶中冷水的作用是:降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可)。

②在实验冷却恢复室温的过程中,发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体,解释是:一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体。室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g,此时溶液中溶质的质量分数为。

2、水槽 ①③④⑤⑥ 试管 用作反应容器 2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑ 排水法 ac 可以直接把试管上的单孔橡皮塞拔掉 紫红 溶剂种类 上层为无色,下层为紫红色,试管底部固体减少;原因:由于高锰酸钾不易溶液汽油,且汽油的密度比水小,因此二者混合后会出现液体分层,上层为无色,下层为紫红色现象,又因为溶液没有达到饱和,因此剩下的高锰酸钾颗粒会继续溶解 溶液褪色 H2O +7→+2,+4→+6 有机高分子化合物 探究高锰酸钾溶液浓度对样品腐蚀性的影响 酸性条件下高锰酸钾溶液浓度越大,腐蚀性越强 ①②③

【详解】

实验一

(1)仪器⑤的名称是水槽。

故填:水槽。

(2)制取并收集氧气时,应选用图中的仪器有①③④⑤⑥;利用此原理还需要补充的一种仪器是试管,在此实验中该仪器的用途是用作反应容器,该反应的方程式为:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,根据所给仪器收集该气体应采用的收集方法是排水法。

故填:①③④⑤⑥;试管;用作反应容器;2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑;排水法。

(3)实验时需要使用酒精灯,下列使用酒精灯的操作正确是ac。

故填:ac。

(4)小明用高锰酸钾制备氧气实验结束时,先熄灭酒精灯,导致水槽中的水倒流进入了导气管,可采用的补救措施是可以直接把试管上的单孔橡皮塞拔掉。

故填:可以直接把试管上的单孔橡皮塞拔掉。

实验二

(1)步骤一:如图3操作,振荡后静置,观察到:A试管中晶体全部溶解,溶液呈紫红色;

B试管中晶体不溶解,汽油不变色;根据此实验可知影响物质溶解性的因素是溶剂种类。

故填:紫红;溶剂种类。

(2)B试管中出现的现象提出猜想及其理由:上层为无色,下层为紫红色,试管底部固体减少;原因:由于高锰酸钾不易溶液汽油,且汽油的密度比水小,因此二者混合后会出现液体分层,上层为无色,下层为紫红色现象,有因为溶液没有达到饱和,因此剩下的高锰酸钾颗粒会继续溶解。

故填:上层为无色,下层为紫红色,试管底部固体减少;原因:由于高锰酸钾不易溶液汽油,且汽油的密度比水小,因此二者混合后会出现液体分层,上层为无色,下层为紫红色现象,有因为溶液没有达到饱和,因此剩下的高锰酸钾颗粒会继续溶解。

实验三

如图5所示,在小烧杯A中加入少量的稀高锰酸钾溶液。取一根小木条,在一头蘸一些硫粉,并点燃,迅速伸入烧杯B中,片刻后取出小木条,振荡烧杯A,可观察到烧杯A中出现的现象是溶液褪色;

由质量守恒定律可知,2KMnO4+2X+5SO2=2MnSO4+K2SO4+2H2SO4其中X的化学式是H2O,反应前后锰元素和硫元素化合价发生的变化分别是+7→+2,+4→+6。

故填:溶液褪色;H2O;+7→+2,+4→+6。

讨论分析:构成皮肤细胞的基础物质是蛋白质,其属于有机高分子化合物,遇到高锰酸钾溶液后被腐蚀,因此皮肤呈现棕黄色。

故填:有机高分子化合物。

[解释与结论]

(1)实验四的目的是探究高锰酸钾溶液浓度对样品腐蚀性的影响。

故填:探究高锰酸钾溶液浓度对样品腐蚀性的影响。

(2)实验五中通过对比②和④,得出的结论是酸性条件下高锰酸钾溶液浓度越大,腐蚀性越强。

故填:酸性条件下高锰酸钾溶液浓度越大,腐蚀性越强。

(3)实验2中,欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要对比①(高锰酸钾溶液不能腐蚀铜)②(酸性高锰酸钾溶液能够腐蚀铜)③(酸性溶液不能腐蚀铜)。

故填:①②③。

3、 或在加热的条件分解产生氧气(或高锰酸钾固体中含有水分) 190 大于 酸性条件下高锰酸钾浓度越高,腐蚀性越强 Ⅰ、Ⅱ、Ш

【详解】

(1)①高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应的化学方程式为。

②取一定量的高锰酸钾固体,充分加热,发现实际产生氧气的质量远高于理论数值。则可能的原因有:或在加热的条件分解产生氧气(或高锰酸钾固体中含有水分)。

(2)①若用10g1%的高锰酸钾溶液稀释成0.05%的高锰酸钾溶液,设需要蒸馏水的质量为x,则10g×1%=(10g+x)×0.05%,x=190g,合190mL。

②在量取蒸馏水时,若俯视读数,实际量取水的体积偏小,则会导致高锰酸钾溶液得溶质质量分数大于0.05%。

(3)经查阅资料得知KMnO4溶液呈中性、有腐蚀性,小组成员进行了以下实验:将铜片分别浸泡在4种不同的溶液中18小时,现象如下表。

解释与结论:

①实验Ⅱ和Ⅳ对比,Ⅳ中多了高锰酸钾,通过对比实验Ⅱ和Ⅳ,得出的结论是酸性条件下高锰酸钾浓度越高,腐蚀性越强。

②欲得出“KMnO4和硫酸共同作用对铜才有腐蚀性”的结论,需要验证高锰酸钾、硫酸单独存在以及同时存在的实验,需要进行对比实验的编号为Ⅰ、Ⅱ、Ш。

③由质量守恒定律可知,反应前后铜原子都是5个,钾原子都是2个,锰原子都是2个,硫原子都是8个,反应前氢原子是16个,反应后应该是16个,反应前氧原子是40个,反应后应该是40个,其中8个包含在未知物质中,因此反应的化学方程式为:。

4、CO2(或二氧化碳) 将瓶内O2尽可能消耗完 白烟 吸附 煮沸 a t1 ℃时,甲、乙两物质的溶解度相等,均为65 g 甲物质溶解时放热,且甲的溶解度随温度的升高而增大 abd

【详解】

(1)空气中的二氧化碳会导致温室效应;

(2)使红磷足量燃烧会让瓶内的氧气充分反应,从而可以测得空气中的氧气含量。红磷燃烧反应:发出白光,放出热量,产生大量白烟;

(3)活性炭可以吸附水中的杂质,利用活性炭的吸附性,生活中降低水的硬度通常使用煮沸的方法;

(4)从图3可以看出,在温度升高过程中,a变大,b变小,图2中,甲物质无剩余,所以溶解度大,为a曲线;M点的意义表示为t1温度a、b物质的溶解度相等,均为65g;在溶解过程中进行搅拌,会产生热量,因而温度升高,溶解度增大,放置后恢复室温,有物质析出;从t2到t1温度下降,a溶解度降低,b溶解度增大,故a物质有析出,b物质无析出,所以,甲溶液为饱和溶液,溶液质量甲<乙,溶剂质量甲>乙,溶液质量分数甲>乙;

故选abd。

【点睛】

此题要从物质的溶解度出发,分析物质溶解度随温度的变化,在由已知题干判断溶解度的变化,从而的出溶质、溶液的变化,得出答案。

5、高锰酸钾在水中的溶解性比在汽油中的强 比较高锰酸钾和碘在汽油中的溶解性强弱 证明CO2不能使干燥的紫色石蕊小花变色 H2O和CO2反应生成了新的物质,能使紫色石蕊变色

【详解】

A:(1) ①、②的溶质种类相同,溶剂的种类不同,①固体溶解形成紫色溶液,②固体几乎不溶解,对比实验①、②的现象,可得出的结论是高锰酸钾在水中的溶解性比在汽油中的强;

(2) ②、③中溶剂种类和量相同,溶质的种类不同,②固体几乎不溶解,③固体溶解,形成紫红色溶液,设计实验②、③的目的是比较高锰酸钾和碘在汽油中的溶解性的强弱;

B:(1) ①紫色干燥石蕊小花遇二氧化碳不变红,设计实验①的目的是证明CO2不能使干燥的紫色石蕊小花变色;

(2) ②喷水后紫色石蕊小花不变红,说明水不能使紫色石蕊小花变色,湿润的石蕊纸花遇二氧化碳变红,对比实验①、②、③的现象,可得出的结论是H2O和CO2反应生成了新的物质,能使紫色石蕊变色。

同课章节目录