《游褒禅山记》示范教案

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

17 游褒禅山记

从容说课

《游褒禅山记》是王安石的一篇重要游记,写于宋仁宗至和元年(1054),是北宋王安石在执政之前的作品,当时他34岁,正在舒州任通判。与两位朋友和两个弟弟同游褒禅山后,写成此文记游,并抒发自己的感想。

《游褒禅山记》作者所游的是“褒禅山”,而所记的是褒禅山的“华山洞”。作者游华山洞时,发现“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”,从而认识到一条客观真理:做任何事情,要想得到真正的、有价值的收获,必须树立坚定的志向,具有坚强的毅力,不避险远,勇往直前。所以《游褒禅山记》一文,实际是一篇游记形式的说理文。

这篇游记距今虽已九百二十多年,但我们仍然可以从中吸取其思想精华,文章关于“志”“立”“物”的观点,时至今日仍有激励意义。

全文六段,前两段是记游,记叙褒禅山的来历和登山游赏的过程。中间两段是借游赏经历抒发一番有关治学的议论。最后两段,补叙同游者的情况用写作时间。

拟定2课时。

第一课时

教学设想:本课授课内容有:(1)王安石及其文学成就;(2)了解“记”这种文体;(3)在熟悉课文大意的基础上,积累相关的文言知识。

第二课时

教学设想:在第一课时的基础上进一步熟悉课文大意,鉴赏文章的写作特色,重点鉴赏课文第三、四段,从中汲取有益的教诲。

教学重点

1.掌握等文言词的多种含义,辨析一些词性活用的情况,学习判断句的两种形式。

2.学习即事明理、叙议结合、前后紧密相扣的写作方法。

教学难点

认识本文所阐发的治学、处事都必须具有百折不挠的意志和“深思慎取”才能获得成功的道理,能用现代人的眼光借鉴此观点。

教具准备

多媒体课件、录音机。

课时安排

两课时。

三维目标

知识与能力

1.了解王安石的简单生平及其文学成就。

2.掌握“名”“极”“观”“求”“其”等文言词的多种含义;辨析一些词性活用的情况;学习判断句的两种形式,背诵课文第三段。

3.认识本文所阐发的治学、处事都必须具有百折不挠的意志和“深思慎取”才能获得成功的道理,能用现代人的眼光借鉴此观点。

过程与方法

1.通过质疑的方式,培养学生的翻译能力。

2.通过对课文内容的理解,培养学生的分析能力。

3.通过对课文内容的理解,进行培养学生顽强的意志力的思想教育。

情感、态度与价值观

学习从游山这样的小事中悟出人生哲理,表现积极的人生态度的做法。

教学过程

第一课时

导入新课

师

上课前,我们先来听一个故事如何啊?

(学生立刻兴趣盎然)

师

不过,我先不告诉大家这个故事的主人公是谁,待会听完后,大家再来猜猜他是谁。21世纪教育网

生

(齐答):好!

师[来源:21世纪教育网

(慢条斯理)北宋年间,有一个年轻人进京赴考,在京城附近看见一家门楼上挂着盏走马灯,灯上写有“走马灯,灯走马,灯熄马停步”。原来,这户人家是在出联招婿,此为上联,已挂半年,无人能对。这位年轻人听说这家的小姐才貎双全,该联即出自小姐之手,心下倾慕,但因赴考要紧,无暇去对,只是默记在心。考试时,主考官出联是:“飞虎旗,旗飞虎,旗卷虎藏身。”其他考生一看此联,一筹莫展,无以应对,只有这位年轻人想起了走马灯上的上联,便不假思索地对之。主考官看后,大喜。考完后,这位年轻人又去了招婿人家,便以“飞虎旗,旗飞虎,旗卷虎藏身”对之,主人亦大喜,遂招他为婿,选取了吉日。正值洞房花烛之夜,忽然外面人欢马叫,两个差人来报:“恭喜大人:新科状元郎,金榜第一名!”对年轻人而言可谓是喜上加喜啊,他便乘兴在红纸上欣然写下一个大大的“喜喜”字贴于门上。从此,红“喜喜”字便流传开来。年轻人此时仍觉意犹未尽,又写一对联:“巧对联成双喜歌,马灯飞虎结丝罗。”

最终,这位幸运的年轻人成为了宋朝著名的政治家、思想家、文学家,名列“唐宋八大家”,在中国历史上留下了辉煌的一页。

师

故事讲完了,有没有同学猜到这位幸运的年轻人是谁呢?

生

(小声)王——安——石![来源:21世纪教育网

师

对了,就是今天我们要研究的大文学家王安石。(学生议论纷纷)提起这位著名的人物,你们还会想起他的哪些事情呢?我们曾经学过他的一首很著名的诗是——

推进新课

生

(齐背诵):京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?

师

很好。这首诗中的“绿”字格外被人们称赞啊。还有没有同学记得他的其他诗歌呢?

生

我记得他有一首《春夜》:金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒。春色恼人眠不得,月移花影上栏杆。(掌声)

生

初中学过的:茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

师

记得诗的题目吗?

生

书湖阴先生壁。

生21世纪教育网

小学学过的咏物诗《梅花》:墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

(掌声;学生赞曰:“强!”)

生

大家最喜欢过的节日《元日》:爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。(热烈的掌声)

生

去杭州旅游时在灵隐寺里面看到的:飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。(学生笑;掌声)

……

师

真不愧是“唐宋八大家”啊,给我们留下了如此多的脍炙人口的诗歌,给我们留下了丰富的精神大餐。其他同学若没有读过上述诗句的话,那可要抓紧时间把它记下来!

师

历史上的王安石不仅仅是一个文学家,他还是一个非常出色的政治家。想知道他的更多的事情吗?(学生想)让我们掌声有请第四组的同学给我们来详细介绍一下这位大文学家。

(掌声)

小组代表:大家好。我们今天介绍的主要内容是王安石和他的文学成就。请大家看投影。

多媒体展示资料:

资料一

王安石(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(现江西省临川县)人。仁宗庆历进士。嘉祐三年(公元1085年)上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的局面,推行富国强兵政策,抑制大官僚地主的兼并,强化统治力量,以防大规模的农民起义,巩固地主阶级的统治。神宗熙宁二年(公元1069年)任参知政事。次年任宰相,依靠神宗,实行变法。因保守派反对,新法迭遭阻碍。熙宁七年辞退,次年再相;九年再辞,退居江宁(今江苏南京),封荆国公,世称王荆公。卒谥文。他强调“权时之变”,反对因循保守,是“中国十一世纪的改革家”。

王安石在文学上有很高的成就,是唐宋“八大家”之一。他主张“文以适用为本,务求有补于世”。所作散文雄健峭拔,畅达而精练。《上仁宗皇帝言事书》长达万言,而《答司马谏议书》却不足四百字,不论是长篇还是短牍,都是议论警辟,酣畅淋漓。他的诗歌遒劲清新,《读史》《商缺》《元日》《过瓜州》等都是千古传诵的名篇。他的词作虽少而气魄宏大,脱俗不群,《桂枝香·金陵怀古》尤为脍炙人口。他生平著作极为丰富,除《字说》《钟山日录》两书已经散失外,尚有《临川集》《临川集拾遗》《三经新义》(残卷)、《唐宋百家诗选》《诗义钩沉》等多部著作传世。

资料二:时代背景资料

公元1051~1054年,王安石任舒州(现在安徽省潜山县)通判,1054年(宋仁宗至和元年)4月,辞职回家探亲,在归途中游览了山峦起伏、有泉有洞、风景秀美的褒禅山,同年7月以追记形式写下了此文。

师

让我们再次感谢第四小组给我们详细介绍了王安石和他的文学成就。我们再来看看标题。“褒禅山”是本次旅游的目的地,那么“记”怎么解释?

(学生讨论;引导学生了解“记”这一文体)

生

它是一种文体,在记叙中有议论的成分在内。

生

“记”这种文体往往具有叙事写景、抒情感怀的特征。通常它以叙为主,感为辅。

师

能不能举些例子?你以前学过的课文中有“记”这种文体吗?

(学生思考)

生

我们学过的“记”有:《西湖游记》《始得西山宴游记》《醉翁亭记》《满井游记》。

师

对了,其实我们以前就已经学过这种文体了。这类文章往往借游览来抒发心志,寓情致与赏山悟水之中,所以,它往往还伴有议论。

师

下面请同学们听示范朗读,一边听一边圈画出课文的生字词。

(多媒体播放示范朗读;教师巡堂指导)

师

下面我们请一些同学来给加点的这些生字词注音。

多媒体展示

华山(huā) 庐冢(zhǒnɡ) 音谬(miù) 窈然(yǎo)

咎其欲出者(jiù) 瑰怪(guī) 何可胜道(shēnɡ)

长乐王回深父(fǔ)

(正音正字后,引导学生朗读课文)

师

朗读了课文后,大家发现没有,它跟我们一般的游记文似乎有些不同。

生

课文不重在表现山水之美,而是在记游的基础上用酣畅的笔墨进行大量议论。

生

记游实际上只是个引子,说理才是全文的中心。

师

对了,它并没有为我们具体地描绘山水,而是重点抒发了自己的情致。那么这篇游记讲了哪些内容呢?试用自己的话来归纳一下。(学生讨论)

生

课文写了王安石一行五人,游览褒禅山的经过以及游览所获得的感悟。

生

课文简单地写了褒禅山的一些景物,重点讲了他们游览后洞的情形,最后作者从中获得了极深的教诲。

师

很好。概括到位,表述清楚。下面我们再来朗读课文第三、四两段。

(加强对课文的理解)

师

最后,我们来积累课文的生字词和一些文言基础知识。请大家看本课的积累要求。

多媒体展示:

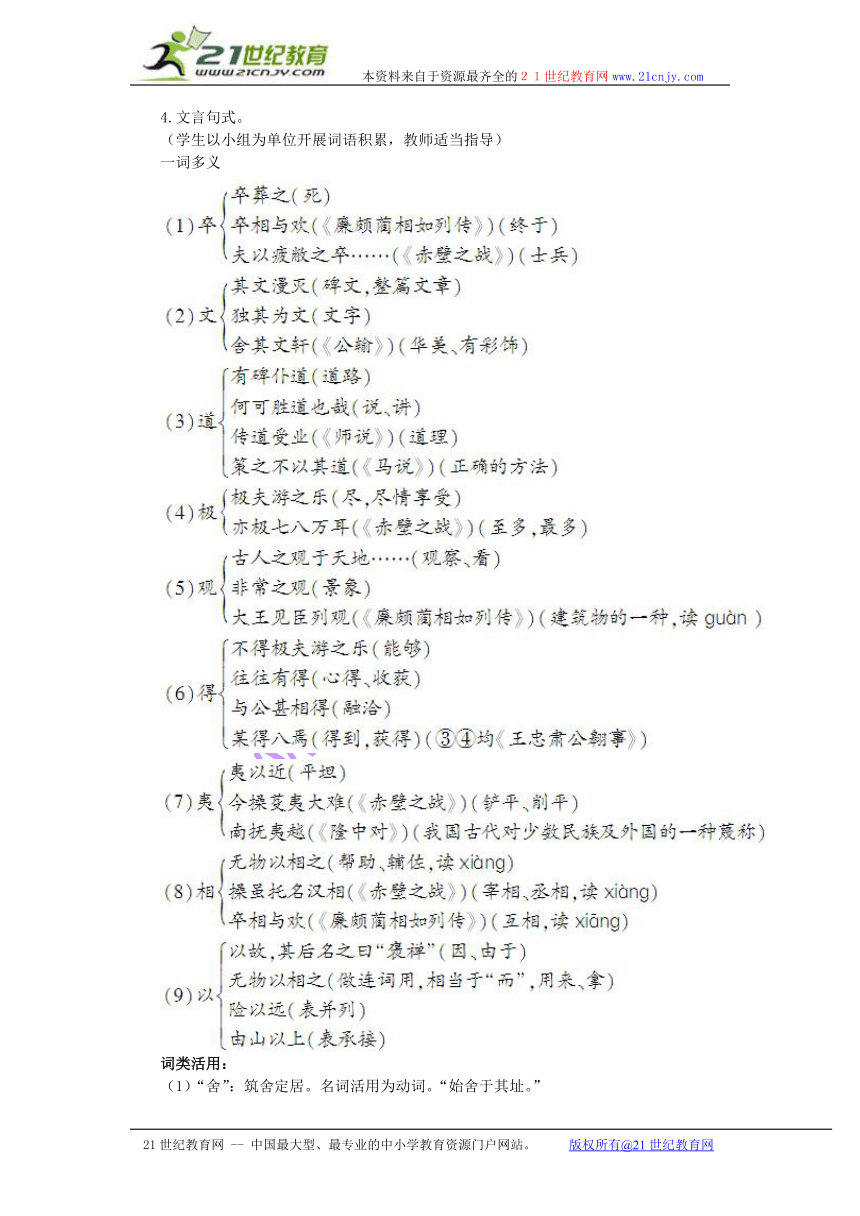

1.一词多义:卒、文、道、极、观、得、夷、相、以

2.词类活用。

3.古今异义。

4.文言句式。

(学生以小组为单位开展词语积累,教师适当指导)

一词多义

词类活用:

(1)“舍”:筑舍定居。名词活用为动词。“始舍于其址。”

(2)“名”:①命名,称呼。名词活用为动词。“名之曰褒禅。”②说清楚,说明白。名词活用为动词。“而莫能名者。”

(3)“穷”:穷尽,走到头。形容词活用为动词。“好游者不能穷也。”

古今异义

(1)而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远……(非常,古义为不寻常、非同一般,是两个词;现代汉语表程度的副词)

(2)比好游者尚不能十一。(十一,古义是十分之一,是古代分数的表示方法;今无此义)

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也。(所以,古义是特殊的指示代词“所”和介词“以”的结合,相当于“……的原因”,现代汉语用作表示因果关系的连词。学者,古义指求学的人,今义指有专门学问的人)

文言句式

(1)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(“……者……也”表示判断,“者”前是主语,“者”后是谓语。如“廉颇者,赵之良将也”)

(2)今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也(表示因果关系的复合判断,“者”在这里除了表示停顿语气外,还有提示原因的作用。如 “吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也”)

(3)所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也(判断句)

(4)然力不足者,亦不能至也(判断句)

(5)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父(判断句)21世纪教育网

(6)唐浮图慧褒始舍于其址(介词结构后置句)

(7)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽(介词结构后置句)

(8)有志矣,不随(之)以止也(省略句)21世纪教育网

(9)有志与力,而又不随(之)以怠(省略句)

(10)而卒葬(于)之(省略句)

(11)有碑仆(于)道(省略句)

师

最后,我们来看看课文的几个句子的翻译。

多媒体展示:

1.入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。

2.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

3.余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉?

1.这是一个连锁复句,用“……愈……,愈……,……愈……”来表示这种关系。第一个分句“入之愈深”是条件,第二个分句“其进愈难”是紧承这个条件所产生的结果。在这里要注意几个分句的主语是不相同的,第一个分句的主语是“余与四人”,因承上省略,第二个分句的主语是“其进”,“其”是指代第一个分句,第三个分句的主语是“其见”,“其”是指代第一、二分句。这句可以译成这样:进洞越深,往前进就越困难,可是看见的东西就越新奇。

2.这是一个“……者,……也”表判断的句式。谓语部分的“其乃华山之阳名之也”又是一个判断句式。“乃”是判断词,课本上把“乃”注作“是”这是对的。但又说“乃”在这里有“在”的意思,这似乎缺乏根据。看来这是编者随文意译,而这样的意译是不妥当的。因为“乃”在辞书里,并不作动词用。“华山之阳”译作“在华山的南面”的“在”,只是在翻译时根据前后文的意思添加进去的。这句话可以说成“以其乃在华山之阳名之也”,可见有没有“在”字,“乃”是判断词。在这里还要注意:“乃华山之阳”是原因,“名之”是结果。“名”在这里充当动词使用,释为:称或叫做。整句可以翻译为:所谓华山洞的说法,是因为它是在华山的南面才这样称呼它。

3.这是个翻译时难度较大的句子。除了课文上的注释,还要弄清楚①于:从。“于仆碑”就是从倒下来的石碑上。②谬:是由形容词充当使动词。“谬其传”就是使那流传的情况弄错。③名:名词充当意动词,后面省略宾语“之”。“莫能名者”就是没有人能说明,说清楚。整句译成现代汉语是:我从倒下来的石碑上,又因而感叹那些古籍不存在了,后代人就使那流传的情况弄错,没有人能说清楚,这种情况怎么说得完呢?(按:有人把“古书之不存”的“古”解作前人,古代。“书”是刻写的意思,“之”代碑文,“不存”是漫灭,磨灭。意思是前人刻的碑文磨灭了。这样理解就回应开头的碑文漫灭,造成后人“谬其传而莫能名者”,从而发出无限感慨。亦通)

课堂小结

这篇课文写的是一次未能尽兴的游览,作者深感后悔和遗憾,照理说,这样的游览没有多少值得写的东西,可是作者却据此得出两点深刻的启示:一是世上神奇雄伟、美丽壮观的景色,常常在艰险、遥远的地方,必须不避艰险,“尽吾志”以赴之,才能于己无悔,不为人讥。这里虽然是说游山,实际上是以游山作比喻,说明不论研求高深的学问,还是创建宏伟的事业,都必须以百折不挠的精神去完成自己的意愿。二是由于古代文献资料的散失,后代以讹传讹,求学的人们对于学问必须“深思慎取”。这两点都是值得借鉴的。王安石在一生从政、治学的道路上就是这样坚韧不拔地前进的。他在宋神宗时做宰相,认准了“变法”于国有利,决心推行新法,尽管守旧派强烈反对,他却毫不动摇,被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”。

布置作业

1.熟读全文,掌握本课的文言字词。

2.“其”字在文中有20处之多,大致可分为五种类型:①指示代词,相当于“那”“那个”“那些”;②人称代词,相当于“它”(他);③人称代词,表领属关系,作“它(他)的”讲;④人称代词,活用为第一人称,相当于“我”“我们”“自己”;⑤助词,表示反问语气,可译为“难道”。请找出课文中所有的“其”字,并逐一分析它的用法。

第二课时[来源:21世纪教育网

导入新课

上节课,我们了解了有关作家作品的知识,并且知道王安石的这篇游记与其他游记有显著的不同。它的不同主要表现在三、四两段。这节课我们继续学习这两段。

推进新课

师21世纪教育网

课文第三段和第四段是全文的重点。我们仔细来研究一下这一段讲了什么内容。

(请一位同学朗读课文,然后全体齐读)

师

本段着重写什么?

生

写游褒禅山的心得体会,抒发自己的感想。

师

从哪里可以看出来呢?

生

第一句话,“予有叹焉”,表明下面的都是他的感慨。

师

很好。一起来看看他有哪些心得体会?

(多媒体出示问题)这一段可分几层意思?

(学生阅读文段,教师指导)

师

好,我们来看看,作者的感叹有哪些内容?

生

“于是予有叹焉。”这是承上启下的过渡句。 表明以下是作者要发的议论。

生

接下来主要写古人“往往有得”的原因:以其求思之深而无不在也。

生

写现在一般“世人”的做法:夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。

生

接下来重点阐述作者自己的观点:一个人怎样才能达到人生的最高境界(奇伟、瑰怪、非常之观)呢?

师

具体说一下,作者提出了哪些要求?

生

主要是“三有”:有志、有力、有物。(教师板书:志、力、物)

师

很好。我们要留意一下作者为了加强论述的力度,用了很多否定的句子。快速地找一下?

生

(齐答):非有志不能至;力不足不能至;无物相不能至。

师

好,接下去,最后一句讲什么内容?

生

作者最后说:尽吾志,可无悔。[来源:21世纪教育网]

师

我们归纳一下,这一段讲了五层意思。第一层意思,用一“叹”字紧承上文,领起全段;第二层意思,以古人作为立论的标准,从“求思”的深度和广度两方面,分析了古人“往往有得”的原因;第三层意思,拿世人的避难就易,同古人的“求思”精神对比;第四层意思,阐述宏伟的目标,险远的道路和“志”“力”“物”三者的内在联系;第五层意思,强调只要尽了自己的主观努力,即使不能达到目的,也可以“无讥”“无悔”。

师

要到达“奇伟、瑰怪、险远”的地方,实现自己的理想,作者认为要怎样啊?

生

要有志,有力,还要有物。

师

这三者的关系是怎样的?

(学生讨论)

生

我认为志是最重要的,古人也说“有志者事竟成”,没有远大的理想是不能做大事的。

生

立志固然重要,但更重要的是自己的努力和自己的真实本领,如果没有真实本领,哪怕整体立志也无济于事啊。所有,“有力”才是重要的。

生

我觉得“有物”更重要。王安石想继续前行,若没有足够的火把给他照明,他也不行啊。能够成功的人,无一不是得到了外物帮助的人。

师

三位同学的观点可谓是针锋相对。我们先不急着对三位同学的观点作出评价。我们来看看作者是怎样阐述的。请大家找到关于“志”“力”“物”论述的句子。

多媒体展示:

世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

师

作者的这番话有没有说哪一点最为重要呢?

生

没有。

师

那应该怎么来看待作者的观点?

(生再次热烈讨论)21世纪教育网

生

作者在这里揭示了“志”“力”“物”三者之间的辩证关系。

(教师板书:辩证关系)

师

能不能具体阐释一下你的观点?

生

作者认为首先要有志;虽然有矢志不渝的决心,但力量不足也不行;尽管志向坚定,力量充足,然而到了“幽暗昏惑”之境地,如果没有外物相助,也不能至。

生

力气和外物是客观的,志是主观的,主客观的结合才能成功实现理想。(掌声)

生

志力物三者齐备了,哪怕没有成功,作者认为也是无悔的,没有人可以嘲笑自己,也即是我们常说的问心无愧了。(掌声)

师

三个同学的论述综合起来,那就是:作者既强调了“力”与“物”这两个客观条件的作用,这是作者朴素的唯物主义观点,又强调了“志”这个主观因素的关键作用,强调只要尽己之志,虽然不能达到目的,亦可“无悔”“无讥”,体现了作者朴素的辩证观点。(学生若有所思)

师

褒禅山之行,让作者得出这样的结论:志力物三者齐备,即使不成功也无悔了。我们能不能举生活中的其他例子来阐释这个观点呢?

(学生陷入了深深的思考之中,不久就开始讨论起来)

生

作者关于“志”“力”“物”的论述,让我想起了我们这个单元里的一个作家,那就是司马迁。(师生侧耳倾听)司马迁自小受他当史官的父亲的影响,立志做一个好的史官,要秉笔直书,记载历史风云,为此,他还到处游历,访问古迹搜集资料,这是有“志”的体现;司马迁本人博学多才,思维敏锐,具有做一个好的史官的全部素质,这是有“力”;只不过,司马迁却因李陵事件,饱受奇耻大辱,受尽众人的诬蔑和鄙视,虽然最后司马迁还是写出了这部伟大的著作,或许他的经历对他的写作有帮助,但未免也太残忍了。所以,司马迁具备了前两者,却因没有“物”的相助,历史赋予了他巨大的责任和优秀的才能,却没有给他一个属于自己的舞台,所以,他的经历坎坷令人同情。同时,我们也有足够的理由来幻想,假如有物的帮助,司马迁会飞得更高,走得更远。(掌声)

师

一个有独特理解的例子,或许,我们还可以在司马迁的后面加上一长串的名字,那些历史上优秀的文人,无一不是这样的经历和结局。譬如李白、杜甫,譬如苏轼、李清照……

生

我想用改革开放来阐释王安石的这个理论。(师生兴致勃勃地听)搞改革开放,建设有中国特色社会主义,这是我们当前的“志”,是几代人共同努力的方向;在改革开放中,我们要解放思想,实事求是,不怕困难曲折,善于开动我们的脑筋,走一条中国特色的社会主义道路,这就是“力”,思想上的“力”也是大的生产力(学生笑);最后一个“物”,我觉得是要观察当前国际形势,合理利用外国资源,吸引外资,发展我们的经济,为社会主义建设加速。(笑声、掌声)

师

这位同学有理论家高度,有领袖的风采,有演说家的风范,结合政治和生活来阐释王安石的理论,不失为一个好的创意。还有没有其他的观点?

生

我想从王安石自身的经历来说明他的这个观点。(师生顿觉耳目一新)我们知道,王安石除了文章写得好、诗词写得棒之外,他还是朝廷的栋梁,一名政治家。作为宋王朝的宰相,作为“中国十一世纪的改革家”,王安石推行的改革以及他所受的种种艰难困苦,本身就是对“志”“力”“物”的一个最好的解释。为改革,他曾被罢免宰相之职,为改革,他曾遭受无尽的排挤、打压、诽谤,但王安石不为所动,坚持自己的理想,要革除宋王朝的弊端,还宋王朝一个强健的身躯,“九死而不悔”,王安石本身就是这样一个“志”“力”“物”三者合一的最好的注解。(热烈的掌声)

师

真是精彩。观点新颖且有说服力。世事难料,即使一切俱备,也有欠缺东风的时候,“志”“力”“物”齐备,也可能失败。王安石对此的态度积极、豁达,他说“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣”。不可容忍的是有志不去奋斗,可以接受的是尽志而失败。王安石是北宋时代少见的奋发向上、意气飞扬的人物,他后来变法阻力重重,屡遭打击,却矢志不渝,永不言悔,其人生态度与这篇文章的表述完全一致。

师

缜密严谨的思想,奋发向上的态度和不顺从流俗的作风,透过这些品质,我们可以看到四年后开始走上改革之路的未来改革家的清晰的影子。

师

作者在这儿所论述的既是游山之所得,又是治学处事之理,也是成就一切事业之道。这对于我们治学、处事、创业都有很大启发。关于这一段,我们就研究到这里。(学生再读本段,感受作者的观点)

师

我们再来看看第四段,看看这一段作者表达了怎样的观点。

(学生自读本段,思考)

生

作者认为治学不应当轻信盲从,否则会以讹传讹,应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。

师

这一观点是怎样生发出来的,它跟前面的哪些部分相对应?

(学生迅速寻找)

生

作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。这一观点无疑是正确的,非常具有说服力。

师

很好。所以,我们可以看到,作者并没有详细地描绘旅游时的风景,而是重点抒发了他的感想,对做人做学问的一种思考。这种源于生活的感悟,比起源自书本的知识,往往对于我们的认识更有直接的指导意义。下面请大家再仔细朗读课文第三、四两段。

师

我们来看看第三段的这句话:“于是予有叹焉。”这个“是”指代哪些内容呢?

(学生寻找课文的相关段落)

师

我提示一下,这个时候,我们应该从上文中去找寻答案了。(请一位同学朗读课文第二段)

生

这个“是”指代的内容是:“余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:‘不出,火且尽。’遂与之俱出。盖予所至,比好游者尚不能十一。然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,予之力尚足以入,火尚足以明也。”

师

好,哪位同学来概括一下这几句话的意思?或者翻译一下也可以。

生

我与四个人打着火把走进去,进去越深,前进越困难,而所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把就要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比起那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。

生

这是讲作者一行五人游览后洞的经历:入“深”、见“难”、见“奇”,不料中途由于“怠而欲出者”“火且尽”的警告退了出来。尤其是当时“力尚足以入,火尚足以明”,却“与之俱出”,无法尽情享受旅游的乐趣。

师

很好,所以,我们不难看到,下面的议论和这里的记叙是紧密相连的,这里的记叙是为下文的议论提供了论据的。

师

这段写了作者游览的经过,那他和同伴游览的具体地点在哪?游览后的心情如何?

生

游览的是后洞,后来的心情是“悔”。

师

很好。我们再来看看这段第一句“其下平旷”的“其”指代什么内容呢?

(学生这次有经验了,迅速在第一段找)

(教师亲自示范朗读)

师

这个“其”指什么呢?

生

华山洞。

师

好。我们来仔细看看第一段写了什么景物?

生

褒禅山、禅院、华山洞、仆碑。

师

文章的开头便点名褒禅山另名为“华山”,考证褒禅山名字的来历,其次交代了要去游览的华山洞的位置和命名的来由,再写从路旁经过的残碑考证山名,三层意思环环相扣,前后照应,为后文的述说埋下伏笔。

师

到此为止,我们就已经弄懂了作者整个游览的经过了。最后看看第五、六两段,看看交代了什么内容?

生

交代了一起去旅游的人和写文章的时间。

师

我们来看看这四个人是谁?作者称呼他们有什么特点?

(多媒体出示)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

师

古人的称谓非常复杂。大家看看这几个称谓的特点是什么?

生

庐陵是他的籍贯,萧是姓,君圭是名,君玉是字。

生

长乐是籍贯,王是姓,回是名字,深是字,父是古代男子的美称,通“甫”。

生

安国是名,平父是他的字;安上是名,纯父是他的字。

师

好。这是古代称谓中的一种现象,将几个内容合在一起来说。我们再来看看古代称谓的其他情况。请看投影。

多媒体展示资料:

【直称姓名】大致有三种情况:(1)自称姓名或名。如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”“庐陵文天祥自序其诗”。(2)用于介绍或作传。如“遂与鲁肃俱诣孙权”“柳敬亭者,扬之泰州人”。(3)称所厌恶、所轻视的人。如“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后”。

师

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。

师

所以说,中国文化博大精深,光是一个称谓就变换万千。

师

这一段是补叙,交代同游者籍贯、姓名和写作本文的时间并署名。思考:同游者的姓名没有出现在正文里,而是记在这段文字中,这样写有什么好处?

生

这样子可以让文章简洁,避免横生枝节。

师

这篇文章还有一个奇特的地方,有一个字出现的频率特别高,大家找找看是什么字?

生

(脱口而出)其!

师

没错。一个“其”字被作者运用得出神入化,第二段首句一“其”字紧紧承一段而来,第三段首句一“是”字又紧紧承二段而来。“其”说“禅院”,“是”说“游华山洞”。最后,第四段还没忘记把第一段中的“仆碑”也说上几句!真是一篇奇文啊!

师

最后,我们一起归纳一下这个“其”字在文章中的具体意思。

1.舍于其址

2.其后名之曰褒禅

3.距其院东五里

4.以其乃华山之阳名之也

5.其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”

6.其下平旷

7.问其深,则其好游者不能穷也

8.其进愈难,而其见愈奇

9.然视其左右,来而记之者已少

10.盖其又深,则其至又加少矣

11.既其出,则或咎其欲出者,而予亦悔其随之

12.以其求思之深

13.其孰能讥之乎

14.后世之谬其传而莫能名者

(学生合上书,解释上述“其”字的含义)

师

(归纳总结)“其”字在古汉语中通常表示以下意思:

多媒体展示资料:

1.副词。

(1)可表示推测语气,译为“或许”“大概”。如:愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(2)表反问语气,译为“难道”。如:其孰能讥之乎?

(3)表祈使,译为“还是”“可要”。如:①吾其还也;②尔其无忘乃父之志?

2.连词。

(1)表选择关系,翻译为:是……还是……。如:其真无马耶,其真不知马耶?

(2)表示假设关系,翻译为:假如、如果。如:其若是,谁能御之?

3.代词。要注意分清具体的指代内容。(例子略)

课堂小结

本文写于宋仁宗至和元年(1054),是作者与他的两位朋友和两个胞弟同游褒禅山后所写。这是一篇记述与议论相结合的散文,与一般游记不同,独具特色。既然本文的重点不在记游,而在写游览中的心得体会,所以在材料的取舍上,行文的组织安排上,是颇费一番切磋琢磨之功的。作者在记游中,处处为写心得体会搭桥铺路,使记游与心得体会十分和谐自然地结合起来。前人评价此外:“惟文字之千盘百转,尽伸缩之能事,自属可贵。”此言得之也。

布置作业

背诵课文第三段;积累“其”的用法。

板书设计

第一课时

游褒禅山记

王安石

目的地 游览者 游览时间 游览心得 游览景观

第二课时

游褒禅山记

王安石

游洞经过:前洞——后洞——悔随之

游洞心得:志——力——物——尽吾志

活动与探究

阅读王安石《读孟尝君传》,体会王安石说理的特色。

世皆称孟尝君能得士,士以故归之,而卒赖其力,以脱于虎豹之秦。嗟乎!孟尝君

特鸡鸣狗盗之雄耳,岂足以言得士?不然,擅齐之强,得一士焉,宜可以南面而制秦,

尚何取鸡鸣狗盗之力哉?夫鸡鸣狗盗之出其门,此士之所以不至也。

提示:这是一篇极为短小精悍的驳论文。“孟尝君传”,指《史记》的《孟尝君列传》。孟尝君是战国时期齐国公子田文的封号,曾任齐国国相。他在自己的封地薛(现在山东省滕县南)招致宾客、士人达数千名之多,给以优厚的待遇。本文仅90来个字,立意新颖,能发人深思。加上文笔曲折,文思严密,因此曾被誉为驳论文中的“千秋绝调”。

习题详解

一、命题意图:主要在于引导学生理解“深思而慎取”的内涵,培养独立思考、持之有据的治学态度,做一个严谨认真的人。

答案:略(注意此题的答案并不是唯一的,提倡学生结合自己的实际,敢于剖析自己,能有独到的见解,只要言之有据、言之成理即可。)

二、命题意图:主要是引导学生在理解的基础上背诵课文重要段落,深入认识做成一件事情,需要有主观的努力和具备一定的客观条件。

参考答案:引导学生深入认识做成一件事情,主观上需要有坚定的“意志”,不断增强自身的“能力”;有了意志又有能力,才会不盲从别人而懈怠。但到了那幽深昏暗、令人迷乱的关口,客观上还需要懂得善于利用“外物”的辅助,使自己能够顺利地走向成功。

三、命题意图:主要是引导学生在自主、合作、探究的基础上,通过讨论进一步体会本文记游和议论的特点。

答案:略

四、命题意图:主要目的是让学生掌握多义词的用法。

答案:其,它的,代指后洞,代词。

其,语助词,无实义;其,那个,代词;其,自己,代“予”,代词。

然,……的样子,形容词词尾。

然,但是,连词。

舍,居住,动词。

舍,舍弃,动词。

余,多,形容词。

余,我,代词。

穷,尽,走到尽头。

穷,尽。穷发,不毛之地。

穷,尽。无穷,无边无际的境界。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

17 游褒禅山记

从容说课

《游褒禅山记》是王安石的一篇重要游记,写于宋仁宗至和元年(1054),是北宋王安石在执政之前的作品,当时他34岁,正在舒州任通判。与两位朋友和两个弟弟同游褒禅山后,写成此文记游,并抒发自己的感想。

《游褒禅山记》作者所游的是“褒禅山”,而所记的是褒禅山的“华山洞”。作者游华山洞时,发现“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”,从而认识到一条客观真理:做任何事情,要想得到真正的、有价值的收获,必须树立坚定的志向,具有坚强的毅力,不避险远,勇往直前。所以《游褒禅山记》一文,实际是一篇游记形式的说理文。

这篇游记距今虽已九百二十多年,但我们仍然可以从中吸取其思想精华,文章关于“志”“立”“物”的观点,时至今日仍有激励意义。

全文六段,前两段是记游,记叙褒禅山的来历和登山游赏的过程。中间两段是借游赏经历抒发一番有关治学的议论。最后两段,补叙同游者的情况用写作时间。

拟定2课时。

第一课时

教学设想:本课授课内容有:(1)王安石及其文学成就;(2)了解“记”这种文体;(3)在熟悉课文大意的基础上,积累相关的文言知识。

第二课时

教学设想:在第一课时的基础上进一步熟悉课文大意,鉴赏文章的写作特色,重点鉴赏课文第三、四段,从中汲取有益的教诲。

教学重点

1.掌握等文言词的多种含义,辨析一些词性活用的情况,学习判断句的两种形式。

2.学习即事明理、叙议结合、前后紧密相扣的写作方法。

教学难点

认识本文所阐发的治学、处事都必须具有百折不挠的意志和“深思慎取”才能获得成功的道理,能用现代人的眼光借鉴此观点。

教具准备

多媒体课件、录音机。

课时安排

两课时。

三维目标

知识与能力

1.了解王安石的简单生平及其文学成就。

2.掌握“名”“极”“观”“求”“其”等文言词的多种含义;辨析一些词性活用的情况;学习判断句的两种形式,背诵课文第三段。

3.认识本文所阐发的治学、处事都必须具有百折不挠的意志和“深思慎取”才能获得成功的道理,能用现代人的眼光借鉴此观点。

过程与方法

1.通过质疑的方式,培养学生的翻译能力。

2.通过对课文内容的理解,培养学生的分析能力。

3.通过对课文内容的理解,进行培养学生顽强的意志力的思想教育。

情感、态度与价值观

学习从游山这样的小事中悟出人生哲理,表现积极的人生态度的做法。

教学过程

第一课时

导入新课

师

上课前,我们先来听一个故事如何啊?

(学生立刻兴趣盎然)

师

不过,我先不告诉大家这个故事的主人公是谁,待会听完后,大家再来猜猜他是谁。21世纪教育网

生

(齐答):好!

师[来源:21世纪教育网

(慢条斯理)北宋年间,有一个年轻人进京赴考,在京城附近看见一家门楼上挂着盏走马灯,灯上写有“走马灯,灯走马,灯熄马停步”。原来,这户人家是在出联招婿,此为上联,已挂半年,无人能对。这位年轻人听说这家的小姐才貎双全,该联即出自小姐之手,心下倾慕,但因赴考要紧,无暇去对,只是默记在心。考试时,主考官出联是:“飞虎旗,旗飞虎,旗卷虎藏身。”其他考生一看此联,一筹莫展,无以应对,只有这位年轻人想起了走马灯上的上联,便不假思索地对之。主考官看后,大喜。考完后,这位年轻人又去了招婿人家,便以“飞虎旗,旗飞虎,旗卷虎藏身”对之,主人亦大喜,遂招他为婿,选取了吉日。正值洞房花烛之夜,忽然外面人欢马叫,两个差人来报:“恭喜大人:新科状元郎,金榜第一名!”对年轻人而言可谓是喜上加喜啊,他便乘兴在红纸上欣然写下一个大大的“喜喜”字贴于门上。从此,红“喜喜”字便流传开来。年轻人此时仍觉意犹未尽,又写一对联:“巧对联成双喜歌,马灯飞虎结丝罗。”

最终,这位幸运的年轻人成为了宋朝著名的政治家、思想家、文学家,名列“唐宋八大家”,在中国历史上留下了辉煌的一页。

师

故事讲完了,有没有同学猜到这位幸运的年轻人是谁呢?

生

(小声)王——安——石![来源:21世纪教育网

师

对了,就是今天我们要研究的大文学家王安石。(学生议论纷纷)提起这位著名的人物,你们还会想起他的哪些事情呢?我们曾经学过他的一首很著名的诗是——

推进新课

生

(齐背诵):京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?

师

很好。这首诗中的“绿”字格外被人们称赞啊。还有没有同学记得他的其他诗歌呢?

生

我记得他有一首《春夜》:金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒。春色恼人眠不得,月移花影上栏杆。(掌声)

生

初中学过的:茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

师

记得诗的题目吗?

生

书湖阴先生壁。

生21世纪教育网

小学学过的咏物诗《梅花》:墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

(掌声;学生赞曰:“强!”)

生

大家最喜欢过的节日《元日》:爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。(热烈的掌声)

生

去杭州旅游时在灵隐寺里面看到的:飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。(学生笑;掌声)

……

师

真不愧是“唐宋八大家”啊,给我们留下了如此多的脍炙人口的诗歌,给我们留下了丰富的精神大餐。其他同学若没有读过上述诗句的话,那可要抓紧时间把它记下来!

师

历史上的王安石不仅仅是一个文学家,他还是一个非常出色的政治家。想知道他的更多的事情吗?(学生想)让我们掌声有请第四组的同学给我们来详细介绍一下这位大文学家。

(掌声)

小组代表:大家好。我们今天介绍的主要内容是王安石和他的文学成就。请大家看投影。

多媒体展示资料:

资料一

王安石(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(现江西省临川县)人。仁宗庆历进士。嘉祐三年(公元1085年)上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的局面,推行富国强兵政策,抑制大官僚地主的兼并,强化统治力量,以防大规模的农民起义,巩固地主阶级的统治。神宗熙宁二年(公元1069年)任参知政事。次年任宰相,依靠神宗,实行变法。因保守派反对,新法迭遭阻碍。熙宁七年辞退,次年再相;九年再辞,退居江宁(今江苏南京),封荆国公,世称王荆公。卒谥文。他强调“权时之变”,反对因循保守,是“中国十一世纪的改革家”。

王安石在文学上有很高的成就,是唐宋“八大家”之一。他主张“文以适用为本,务求有补于世”。所作散文雄健峭拔,畅达而精练。《上仁宗皇帝言事书》长达万言,而《答司马谏议书》却不足四百字,不论是长篇还是短牍,都是议论警辟,酣畅淋漓。他的诗歌遒劲清新,《读史》《商缺》《元日》《过瓜州》等都是千古传诵的名篇。他的词作虽少而气魄宏大,脱俗不群,《桂枝香·金陵怀古》尤为脍炙人口。他生平著作极为丰富,除《字说》《钟山日录》两书已经散失外,尚有《临川集》《临川集拾遗》《三经新义》(残卷)、《唐宋百家诗选》《诗义钩沉》等多部著作传世。

资料二:时代背景资料

公元1051~1054年,王安石任舒州(现在安徽省潜山县)通判,1054年(宋仁宗至和元年)4月,辞职回家探亲,在归途中游览了山峦起伏、有泉有洞、风景秀美的褒禅山,同年7月以追记形式写下了此文。

师

让我们再次感谢第四小组给我们详细介绍了王安石和他的文学成就。我们再来看看标题。“褒禅山”是本次旅游的目的地,那么“记”怎么解释?

(学生讨论;引导学生了解“记”这一文体)

生

它是一种文体,在记叙中有议论的成分在内。

生

“记”这种文体往往具有叙事写景、抒情感怀的特征。通常它以叙为主,感为辅。

师

能不能举些例子?你以前学过的课文中有“记”这种文体吗?

(学生思考)

生

我们学过的“记”有:《西湖游记》《始得西山宴游记》《醉翁亭记》《满井游记》。

师

对了,其实我们以前就已经学过这种文体了。这类文章往往借游览来抒发心志,寓情致与赏山悟水之中,所以,它往往还伴有议论。

师

下面请同学们听示范朗读,一边听一边圈画出课文的生字词。

(多媒体播放示范朗读;教师巡堂指导)

师

下面我们请一些同学来给加点的这些生字词注音。

多媒体展示

华山(huā) 庐冢(zhǒnɡ) 音谬(miù) 窈然(yǎo)

咎其欲出者(jiù) 瑰怪(guī) 何可胜道(shēnɡ)

长乐王回深父(fǔ)

(正音正字后,引导学生朗读课文)

师

朗读了课文后,大家发现没有,它跟我们一般的游记文似乎有些不同。

生

课文不重在表现山水之美,而是在记游的基础上用酣畅的笔墨进行大量议论。

生

记游实际上只是个引子,说理才是全文的中心。

师

对了,它并没有为我们具体地描绘山水,而是重点抒发了自己的情致。那么这篇游记讲了哪些内容呢?试用自己的话来归纳一下。(学生讨论)

生

课文写了王安石一行五人,游览褒禅山的经过以及游览所获得的感悟。

生

课文简单地写了褒禅山的一些景物,重点讲了他们游览后洞的情形,最后作者从中获得了极深的教诲。

师

很好。概括到位,表述清楚。下面我们再来朗读课文第三、四两段。

(加强对课文的理解)

师

最后,我们来积累课文的生字词和一些文言基础知识。请大家看本课的积累要求。

多媒体展示:

1.一词多义:卒、文、道、极、观、得、夷、相、以

2.词类活用。

3.古今异义。

4.文言句式。

(学生以小组为单位开展词语积累,教师适当指导)

一词多义

词类活用:

(1)“舍”:筑舍定居。名词活用为动词。“始舍于其址。”

(2)“名”:①命名,称呼。名词活用为动词。“名之曰褒禅。”②说清楚,说明白。名词活用为动词。“而莫能名者。”

(3)“穷”:穷尽,走到头。形容词活用为动词。“好游者不能穷也。”

古今异义

(1)而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远……(非常,古义为不寻常、非同一般,是两个词;现代汉语表程度的副词)

(2)比好游者尚不能十一。(十一,古义是十分之一,是古代分数的表示方法;今无此义)

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也。(所以,古义是特殊的指示代词“所”和介词“以”的结合,相当于“……的原因”,现代汉语用作表示因果关系的连词。学者,古义指求学的人,今义指有专门学问的人)

文言句式

(1)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(“……者……也”表示判断,“者”前是主语,“者”后是谓语。如“廉颇者,赵之良将也”)

(2)今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也(表示因果关系的复合判断,“者”在这里除了表示停顿语气外,还有提示原因的作用。如 “吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也”)

(3)所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也(判断句)

(4)然力不足者,亦不能至也(判断句)

(5)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父(判断句)21世纪教育网

(6)唐浮图慧褒始舍于其址(介词结构后置句)

(7)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽(介词结构后置句)

(8)有志矣,不随(之)以止也(省略句)21世纪教育网

(9)有志与力,而又不随(之)以怠(省略句)

(10)而卒葬(于)之(省略句)

(11)有碑仆(于)道(省略句)

师

最后,我们来看看课文的几个句子的翻译。

多媒体展示:

1.入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。

2.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

3.余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉?

1.这是一个连锁复句,用“……愈……,愈……,……愈……”来表示这种关系。第一个分句“入之愈深”是条件,第二个分句“其进愈难”是紧承这个条件所产生的结果。在这里要注意几个分句的主语是不相同的,第一个分句的主语是“余与四人”,因承上省略,第二个分句的主语是“其进”,“其”是指代第一个分句,第三个分句的主语是“其见”,“其”是指代第一、二分句。这句可以译成这样:进洞越深,往前进就越困难,可是看见的东西就越新奇。

2.这是一个“……者,……也”表判断的句式。谓语部分的“其乃华山之阳名之也”又是一个判断句式。“乃”是判断词,课本上把“乃”注作“是”这是对的。但又说“乃”在这里有“在”的意思,这似乎缺乏根据。看来这是编者随文意译,而这样的意译是不妥当的。因为“乃”在辞书里,并不作动词用。“华山之阳”译作“在华山的南面”的“在”,只是在翻译时根据前后文的意思添加进去的。这句话可以说成“以其乃在华山之阳名之也”,可见有没有“在”字,“乃”是判断词。在这里还要注意:“乃华山之阳”是原因,“名之”是结果。“名”在这里充当动词使用,释为:称或叫做。整句可以翻译为:所谓华山洞的说法,是因为它是在华山的南面才这样称呼它。

3.这是个翻译时难度较大的句子。除了课文上的注释,还要弄清楚①于:从。“于仆碑”就是从倒下来的石碑上。②谬:是由形容词充当使动词。“谬其传”就是使那流传的情况弄错。③名:名词充当意动词,后面省略宾语“之”。“莫能名者”就是没有人能说明,说清楚。整句译成现代汉语是:我从倒下来的石碑上,又因而感叹那些古籍不存在了,后代人就使那流传的情况弄错,没有人能说清楚,这种情况怎么说得完呢?(按:有人把“古书之不存”的“古”解作前人,古代。“书”是刻写的意思,“之”代碑文,“不存”是漫灭,磨灭。意思是前人刻的碑文磨灭了。这样理解就回应开头的碑文漫灭,造成后人“谬其传而莫能名者”,从而发出无限感慨。亦通)

课堂小结

这篇课文写的是一次未能尽兴的游览,作者深感后悔和遗憾,照理说,这样的游览没有多少值得写的东西,可是作者却据此得出两点深刻的启示:一是世上神奇雄伟、美丽壮观的景色,常常在艰险、遥远的地方,必须不避艰险,“尽吾志”以赴之,才能于己无悔,不为人讥。这里虽然是说游山,实际上是以游山作比喻,说明不论研求高深的学问,还是创建宏伟的事业,都必须以百折不挠的精神去完成自己的意愿。二是由于古代文献资料的散失,后代以讹传讹,求学的人们对于学问必须“深思慎取”。这两点都是值得借鉴的。王安石在一生从政、治学的道路上就是这样坚韧不拔地前进的。他在宋神宗时做宰相,认准了“变法”于国有利,决心推行新法,尽管守旧派强烈反对,他却毫不动摇,被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”。

布置作业

1.熟读全文,掌握本课的文言字词。

2.“其”字在文中有20处之多,大致可分为五种类型:①指示代词,相当于“那”“那个”“那些”;②人称代词,相当于“它”(他);③人称代词,表领属关系,作“它(他)的”讲;④人称代词,活用为第一人称,相当于“我”“我们”“自己”;⑤助词,表示反问语气,可译为“难道”。请找出课文中所有的“其”字,并逐一分析它的用法。

第二课时[来源:21世纪教育网

导入新课

上节课,我们了解了有关作家作品的知识,并且知道王安石的这篇游记与其他游记有显著的不同。它的不同主要表现在三、四两段。这节课我们继续学习这两段。

推进新课

师21世纪教育网

课文第三段和第四段是全文的重点。我们仔细来研究一下这一段讲了什么内容。

(请一位同学朗读课文,然后全体齐读)

师

本段着重写什么?

生

写游褒禅山的心得体会,抒发自己的感想。

师

从哪里可以看出来呢?

生

第一句话,“予有叹焉”,表明下面的都是他的感慨。

师

很好。一起来看看他有哪些心得体会?

(多媒体出示问题)这一段可分几层意思?

(学生阅读文段,教师指导)

师

好,我们来看看,作者的感叹有哪些内容?

生

“于是予有叹焉。”这是承上启下的过渡句。 表明以下是作者要发的议论。

生

接下来主要写古人“往往有得”的原因:以其求思之深而无不在也。

生

写现在一般“世人”的做法:夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。

生

接下来重点阐述作者自己的观点:一个人怎样才能达到人生的最高境界(奇伟、瑰怪、非常之观)呢?

师

具体说一下,作者提出了哪些要求?

生

主要是“三有”:有志、有力、有物。(教师板书:志、力、物)

师

很好。我们要留意一下作者为了加强论述的力度,用了很多否定的句子。快速地找一下?

生

(齐答):非有志不能至;力不足不能至;无物相不能至。

师

好,接下去,最后一句讲什么内容?

生

作者最后说:尽吾志,可无悔。[来源:21世纪教育网]

师

我们归纳一下,这一段讲了五层意思。第一层意思,用一“叹”字紧承上文,领起全段;第二层意思,以古人作为立论的标准,从“求思”的深度和广度两方面,分析了古人“往往有得”的原因;第三层意思,拿世人的避难就易,同古人的“求思”精神对比;第四层意思,阐述宏伟的目标,险远的道路和“志”“力”“物”三者的内在联系;第五层意思,强调只要尽了自己的主观努力,即使不能达到目的,也可以“无讥”“无悔”。

师

要到达“奇伟、瑰怪、险远”的地方,实现自己的理想,作者认为要怎样啊?

生

要有志,有力,还要有物。

师

这三者的关系是怎样的?

(学生讨论)

生

我认为志是最重要的,古人也说“有志者事竟成”,没有远大的理想是不能做大事的。

生

立志固然重要,但更重要的是自己的努力和自己的真实本领,如果没有真实本领,哪怕整体立志也无济于事啊。所有,“有力”才是重要的。

生

我觉得“有物”更重要。王安石想继续前行,若没有足够的火把给他照明,他也不行啊。能够成功的人,无一不是得到了外物帮助的人。

师

三位同学的观点可谓是针锋相对。我们先不急着对三位同学的观点作出评价。我们来看看作者是怎样阐述的。请大家找到关于“志”“力”“物”论述的句子。

多媒体展示:

世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

师

作者的这番话有没有说哪一点最为重要呢?

生

没有。

师

那应该怎么来看待作者的观点?

(生再次热烈讨论)21世纪教育网

生

作者在这里揭示了“志”“力”“物”三者之间的辩证关系。

(教师板书:辩证关系)

师

能不能具体阐释一下你的观点?

生

作者认为首先要有志;虽然有矢志不渝的决心,但力量不足也不行;尽管志向坚定,力量充足,然而到了“幽暗昏惑”之境地,如果没有外物相助,也不能至。

生

力气和外物是客观的,志是主观的,主客观的结合才能成功实现理想。(掌声)

生

志力物三者齐备了,哪怕没有成功,作者认为也是无悔的,没有人可以嘲笑自己,也即是我们常说的问心无愧了。(掌声)

师

三个同学的论述综合起来,那就是:作者既强调了“力”与“物”这两个客观条件的作用,这是作者朴素的唯物主义观点,又强调了“志”这个主观因素的关键作用,强调只要尽己之志,虽然不能达到目的,亦可“无悔”“无讥”,体现了作者朴素的辩证观点。(学生若有所思)

师

褒禅山之行,让作者得出这样的结论:志力物三者齐备,即使不成功也无悔了。我们能不能举生活中的其他例子来阐释这个观点呢?

(学生陷入了深深的思考之中,不久就开始讨论起来)

生

作者关于“志”“力”“物”的论述,让我想起了我们这个单元里的一个作家,那就是司马迁。(师生侧耳倾听)司马迁自小受他当史官的父亲的影响,立志做一个好的史官,要秉笔直书,记载历史风云,为此,他还到处游历,访问古迹搜集资料,这是有“志”的体现;司马迁本人博学多才,思维敏锐,具有做一个好的史官的全部素质,这是有“力”;只不过,司马迁却因李陵事件,饱受奇耻大辱,受尽众人的诬蔑和鄙视,虽然最后司马迁还是写出了这部伟大的著作,或许他的经历对他的写作有帮助,但未免也太残忍了。所以,司马迁具备了前两者,却因没有“物”的相助,历史赋予了他巨大的责任和优秀的才能,却没有给他一个属于自己的舞台,所以,他的经历坎坷令人同情。同时,我们也有足够的理由来幻想,假如有物的帮助,司马迁会飞得更高,走得更远。(掌声)

师

一个有独特理解的例子,或许,我们还可以在司马迁的后面加上一长串的名字,那些历史上优秀的文人,无一不是这样的经历和结局。譬如李白、杜甫,譬如苏轼、李清照……

生

我想用改革开放来阐释王安石的这个理论。(师生兴致勃勃地听)搞改革开放,建设有中国特色社会主义,这是我们当前的“志”,是几代人共同努力的方向;在改革开放中,我们要解放思想,实事求是,不怕困难曲折,善于开动我们的脑筋,走一条中国特色的社会主义道路,这就是“力”,思想上的“力”也是大的生产力(学生笑);最后一个“物”,我觉得是要观察当前国际形势,合理利用外国资源,吸引外资,发展我们的经济,为社会主义建设加速。(笑声、掌声)

师

这位同学有理论家高度,有领袖的风采,有演说家的风范,结合政治和生活来阐释王安石的理论,不失为一个好的创意。还有没有其他的观点?

生

我想从王安石自身的经历来说明他的这个观点。(师生顿觉耳目一新)我们知道,王安石除了文章写得好、诗词写得棒之外,他还是朝廷的栋梁,一名政治家。作为宋王朝的宰相,作为“中国十一世纪的改革家”,王安石推行的改革以及他所受的种种艰难困苦,本身就是对“志”“力”“物”的一个最好的解释。为改革,他曾被罢免宰相之职,为改革,他曾遭受无尽的排挤、打压、诽谤,但王安石不为所动,坚持自己的理想,要革除宋王朝的弊端,还宋王朝一个强健的身躯,“九死而不悔”,王安石本身就是这样一个“志”“力”“物”三者合一的最好的注解。(热烈的掌声)

师

真是精彩。观点新颖且有说服力。世事难料,即使一切俱备,也有欠缺东风的时候,“志”“力”“物”齐备,也可能失败。王安石对此的态度积极、豁达,他说“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣”。不可容忍的是有志不去奋斗,可以接受的是尽志而失败。王安石是北宋时代少见的奋发向上、意气飞扬的人物,他后来变法阻力重重,屡遭打击,却矢志不渝,永不言悔,其人生态度与这篇文章的表述完全一致。

师

缜密严谨的思想,奋发向上的态度和不顺从流俗的作风,透过这些品质,我们可以看到四年后开始走上改革之路的未来改革家的清晰的影子。

师

作者在这儿所论述的既是游山之所得,又是治学处事之理,也是成就一切事业之道。这对于我们治学、处事、创业都有很大启发。关于这一段,我们就研究到这里。(学生再读本段,感受作者的观点)

师

我们再来看看第四段,看看这一段作者表达了怎样的观点。

(学生自读本段,思考)

生

作者认为治学不应当轻信盲从,否则会以讹传讹,应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。

师

这一观点是怎样生发出来的,它跟前面的哪些部分相对应?

(学生迅速寻找)

生

作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。这一观点无疑是正确的,非常具有说服力。

师

很好。所以,我们可以看到,作者并没有详细地描绘旅游时的风景,而是重点抒发了他的感想,对做人做学问的一种思考。这种源于生活的感悟,比起源自书本的知识,往往对于我们的认识更有直接的指导意义。下面请大家再仔细朗读课文第三、四两段。

师

我们来看看第三段的这句话:“于是予有叹焉。”这个“是”指代哪些内容呢?

(学生寻找课文的相关段落)

师

我提示一下,这个时候,我们应该从上文中去找寻答案了。(请一位同学朗读课文第二段)

生

这个“是”指代的内容是:“余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:‘不出,火且尽。’遂与之俱出。盖予所至,比好游者尚不能十一。然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,予之力尚足以入,火尚足以明也。”

师

好,哪位同学来概括一下这几句话的意思?或者翻译一下也可以。

生

我与四个人打着火把走进去,进去越深,前进越困难,而所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把就要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比起那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。

生

这是讲作者一行五人游览后洞的经历:入“深”、见“难”、见“奇”,不料中途由于“怠而欲出者”“火且尽”的警告退了出来。尤其是当时“力尚足以入,火尚足以明”,却“与之俱出”,无法尽情享受旅游的乐趣。

师

很好,所以,我们不难看到,下面的议论和这里的记叙是紧密相连的,这里的记叙是为下文的议论提供了论据的。

师

这段写了作者游览的经过,那他和同伴游览的具体地点在哪?游览后的心情如何?

生

游览的是后洞,后来的心情是“悔”。

师

很好。我们再来看看这段第一句“其下平旷”的“其”指代什么内容呢?

(学生这次有经验了,迅速在第一段找)

(教师亲自示范朗读)

师

这个“其”指什么呢?

生

华山洞。

师

好。我们来仔细看看第一段写了什么景物?

生

褒禅山、禅院、华山洞、仆碑。

师

文章的开头便点名褒禅山另名为“华山”,考证褒禅山名字的来历,其次交代了要去游览的华山洞的位置和命名的来由,再写从路旁经过的残碑考证山名,三层意思环环相扣,前后照应,为后文的述说埋下伏笔。

师

到此为止,我们就已经弄懂了作者整个游览的经过了。最后看看第五、六两段,看看交代了什么内容?

生

交代了一起去旅游的人和写文章的时间。

师

我们来看看这四个人是谁?作者称呼他们有什么特点?

(多媒体出示)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

师

古人的称谓非常复杂。大家看看这几个称谓的特点是什么?

生

庐陵是他的籍贯,萧是姓,君圭是名,君玉是字。

生

长乐是籍贯,王是姓,回是名字,深是字,父是古代男子的美称,通“甫”。

生

安国是名,平父是他的字;安上是名,纯父是他的字。

师

好。这是古代称谓中的一种现象,将几个内容合在一起来说。我们再来看看古代称谓的其他情况。请看投影。

多媒体展示资料:

【直称姓名】大致有三种情况:(1)自称姓名或名。如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”“庐陵文天祥自序其诗”。(2)用于介绍或作传。如“遂与鲁肃俱诣孙权”“柳敬亭者,扬之泰州人”。(3)称所厌恶、所轻视的人。如“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后”。

师

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。

师

所以说,中国文化博大精深,光是一个称谓就变换万千。

师

这一段是补叙,交代同游者籍贯、姓名和写作本文的时间并署名。思考:同游者的姓名没有出现在正文里,而是记在这段文字中,这样写有什么好处?

生

这样子可以让文章简洁,避免横生枝节。

师

这篇文章还有一个奇特的地方,有一个字出现的频率特别高,大家找找看是什么字?

生

(脱口而出)其!

师

没错。一个“其”字被作者运用得出神入化,第二段首句一“其”字紧紧承一段而来,第三段首句一“是”字又紧紧承二段而来。“其”说“禅院”,“是”说“游华山洞”。最后,第四段还没忘记把第一段中的“仆碑”也说上几句!真是一篇奇文啊!

师

最后,我们一起归纳一下这个“其”字在文章中的具体意思。

1.舍于其址

2.其后名之曰褒禅

3.距其院东五里

4.以其乃华山之阳名之也

5.其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”

6.其下平旷

7.问其深,则其好游者不能穷也

8.其进愈难,而其见愈奇

9.然视其左右,来而记之者已少

10.盖其又深,则其至又加少矣

11.既其出,则或咎其欲出者,而予亦悔其随之

12.以其求思之深

13.其孰能讥之乎

14.后世之谬其传而莫能名者

(学生合上书,解释上述“其”字的含义)

师

(归纳总结)“其”字在古汉语中通常表示以下意思:

多媒体展示资料:

1.副词。

(1)可表示推测语气,译为“或许”“大概”。如:愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(2)表反问语气,译为“难道”。如:其孰能讥之乎?

(3)表祈使,译为“还是”“可要”。如:①吾其还也;②尔其无忘乃父之志?

2.连词。

(1)表选择关系,翻译为:是……还是……。如:其真无马耶,其真不知马耶?

(2)表示假设关系,翻译为:假如、如果。如:其若是,谁能御之?

3.代词。要注意分清具体的指代内容。(例子略)

课堂小结

本文写于宋仁宗至和元年(1054),是作者与他的两位朋友和两个胞弟同游褒禅山后所写。这是一篇记述与议论相结合的散文,与一般游记不同,独具特色。既然本文的重点不在记游,而在写游览中的心得体会,所以在材料的取舍上,行文的组织安排上,是颇费一番切磋琢磨之功的。作者在记游中,处处为写心得体会搭桥铺路,使记游与心得体会十分和谐自然地结合起来。前人评价此外:“惟文字之千盘百转,尽伸缩之能事,自属可贵。”此言得之也。

布置作业

背诵课文第三段;积累“其”的用法。

板书设计

第一课时

游褒禅山记

王安石

目的地 游览者 游览时间 游览心得 游览景观

第二课时

游褒禅山记

王安石

游洞经过:前洞——后洞——悔随之

游洞心得:志——力——物——尽吾志

活动与探究

阅读王安石《读孟尝君传》,体会王安石说理的特色。

世皆称孟尝君能得士,士以故归之,而卒赖其力,以脱于虎豹之秦。嗟乎!孟尝君

特鸡鸣狗盗之雄耳,岂足以言得士?不然,擅齐之强,得一士焉,宜可以南面而制秦,

尚何取鸡鸣狗盗之力哉?夫鸡鸣狗盗之出其门,此士之所以不至也。

提示:这是一篇极为短小精悍的驳论文。“孟尝君传”,指《史记》的《孟尝君列传》。孟尝君是战国时期齐国公子田文的封号,曾任齐国国相。他在自己的封地薛(现在山东省滕县南)招致宾客、士人达数千名之多,给以优厚的待遇。本文仅90来个字,立意新颖,能发人深思。加上文笔曲折,文思严密,因此曾被誉为驳论文中的“千秋绝调”。

习题详解

一、命题意图:主要在于引导学生理解“深思而慎取”的内涵,培养独立思考、持之有据的治学态度,做一个严谨认真的人。

答案:略(注意此题的答案并不是唯一的,提倡学生结合自己的实际,敢于剖析自己,能有独到的见解,只要言之有据、言之成理即可。)

二、命题意图:主要是引导学生在理解的基础上背诵课文重要段落,深入认识做成一件事情,需要有主观的努力和具备一定的客观条件。

参考答案:引导学生深入认识做成一件事情,主观上需要有坚定的“意志”,不断增强自身的“能力”;有了意志又有能力,才会不盲从别人而懈怠。但到了那幽深昏暗、令人迷乱的关口,客观上还需要懂得善于利用“外物”的辅助,使自己能够顺利地走向成功。

三、命题意图:主要是引导学生在自主、合作、探究的基础上,通过讨论进一步体会本文记游和议论的特点。

答案:略

四、命题意图:主要目的是让学生掌握多义词的用法。

答案:其,它的,代指后洞,代词。

其,语助词,无实义;其,那个,代词;其,自己,代“予”,代词。

然,……的样子,形容词词尾。

然,但是,连词。

舍,居住,动词。

舍,舍弃,动词。

余,多,形容词。

余,我,代词。

穷,尽,走到尽头。

穷,尽。穷发,不毛之地。

穷,尽。无穷,无边无际的境界。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒