高中历史统编版(2019)选择性必修1第8课中国古代的法治与教化课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1第8课中国古代的法治与教化课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-21 14:49:59 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第

课

8

中国古代的

法治与教化

高中历史 选择性必修1

第三单元

1. 把握历史时序,理解中国古代法治思想的演变历程,理中国古代的法治与德治从相争到融合的发展趋势。(时空观念、史料实证)

2. 理解儒家和法家的治国思想和治国手段,知道不同时期德治与法治起到的不同作用,理解秦朝依法治国的原因。(历史解释、史料实证)

3.了解秦汉到明清家训、家法、族规、乡约的发展及其在国家治理上产生的教化作用,分析乡约变化的原因和内容,体会政府在其中产生的作用。(史料实证,家国情怀)

4. 通过史料及史实,探讨中华法系“礼法结合,儒法并用”的特点。(史料实证、历史解释)

学习目标

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

重点:先秦时期德治与法治的争论。

难点:西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

重点难点

思考:什么是法治?什么是教化?二者有什么关系?

法治:中国古代法治有着“法自君出”的特点,突出君主的无上权威,皇帝的言行就是法律,所以,法家的“法治”是“君权之上”、“国权至上”的法治。

教化:把政教风化、教育感化、环境影响等有形和无形的手段综合运用起来,既有皇帝的宣谕,又有各级官员耳提面命和行为引导,还有立功德碑、树牌坊、传播通俗读物等多种形式;既向人们正面灌输道理,又注意结合日常活动使人们在不知不觉中达事明理。自古以来凡有见识的政治家都十分重视教化的作用,把教化当作正风俗、治国家的重要国策。

法律着眼于防范与惩处,教化着眼于教育与引导,二者相辅相成。

法律

教化

先秦时期的德治与法治

1、德治思想的渊源

夏商:君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶。

西周:统治者建立起以宗法为核心的礼制,同时提出"敬天保民"的思想,有一定的进步性。

《尚书》里保存不少西周初年的政治文诰,每篇都说到如何治民。

《尚书·酒诰》:人无于水监,当于民监。

《尚书·梓材》:欲至于万年惟王,子子孙孙永保民。

《尚书·泰誓》:天视自我民视,天听自我民听。

《无逸篇》:治民要“先知稼穑之艰难”,“怀保小民,惠鲜(穷人)鳏寡”;

先秦时期的德治与法治

2、法治思想的渊源

夏商周时期:《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》。

春秋时期:郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

子产:春秋时期郑国著名政治家、思想家

子产“铸刑书”,习惯法→成文法

是中国最早的成文法,拉开了中华法系的序幕。

夏商周时期颁行的刑书上只有刑名、刑种的规定,而无确切的罪名,人民对罪与非罪的区别只能依据传统的观念及社会道德、风俗习惯去加以甄别。

——武树臣:《中国成文法的起源》

“夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。”

——《左传·昭公六年》

3、德治与法治之争

(1)早期的德治与法治之争

(鲁昭公六年)三月(公元前536年),郑人铸刑书。叔向使诒子产书,曰:始吾有虞于子,今则已矣。昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也。......夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。......民知争端矣,将弃礼而征于(刑)书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!

——《左传 昭公六年》

思考:叔向为何反对子产“铸刑书”?

① 否定了“刑不可知,则威不可测”的秘密法;②奴隶主贵族丧失了对“刑法”的解释权;③背离以礼治国。

(子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——《左传·昭公六年》

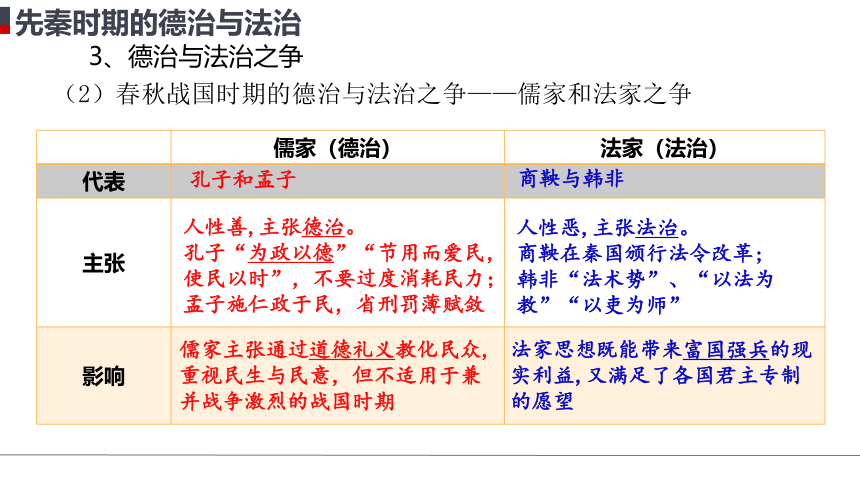

先秦时期的德治与法治

3、德治与法治之争

儒家(德治) 法家(法治)

代表

主张

影响

(2)春秋战国时期的德治与法治之争——儒家和法家之争

孔子和孟子

商鞅与韩非

人性善,主张德治。

孔子“为政以德”“节用而爱民,使民以时”,不要过度消耗民力;

孟子施仁政于民,省刑罚薄赋敛

人性恶,主张法治。

商鞅在秦国颁行法令改革;

韩非“法术势”、“以法为教”“以吏为师”

儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但不适用于兼并战争激烈的战国时期

法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望

秦汉至隋唐时期的法律与教化

1、秦汉至隋唐时期法律的演变

(1)秦汉

秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后历朝法典多以“律”命名。

汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。

秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”,“律”和“令”都具有法律效力。

云梦睡虎地秦简

现藏于湖北省博物馆。竹简共1155枚,残片80枚,分类整理为十部分内容,图片为《法律答问》。《法律问答》多采用答问形式对秦律条文、术语等作出解释。秦代“以吏为师”,《法律问答》可能就是当时培训官吏时使用的教材。

案例一:甲盗取财物价值千钱,乙在知情的情况下分赃一钱,则二人同罪。......

案例四:两人持剑相斗,一人削掉了一人发髻,则应被处以城旦(筑城的苦役)徒刑。......

秦汉至隋唐时期的法律与教化

1、秦汉至隋唐时期法律的演变

(2)魏晋——律令儒家化

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化。

董仲舒

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书 董仲舒传》

汉武帝

秦汉至隋唐时期的法律与教化

1、秦汉至隋唐时期法律的演变

(3)唐朝

律在唐初经过删繁就简。

唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》。

唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。

《唐律疏议》书影

礼法结合

①特点:以礼入法,礼法结合 、礼法并用的典范。

②原因:内容比较周详,条目比较简明;依据儒家学说,以封建伦理道德为其法律思想基础。为以后历代刑律的蓝本,对古代亚洲各国法典亦产生重大影响。

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹昏晓阳秋须而成者也。

——《唐律疏议·名例》

《唐律疏议》共十二篇三十五卷五百条,其篇名为:名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。其内容特别重视“孝”,要求维护“孝”的律文有几十条。自辽宋金元迄于明清,刑法律条基本上都以唐律为蓝本。古代朝鲜、日本、越南等国的立法,多半从模仿唐朝法制而来。

——据袁行霈等主编《中华文明史》整理

根据材料并结合所学,概括《唐律疏议》的特点,说明其被视为中华法系确立标志的原因。

重点突破

甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论 或曰“殴父也,当枭首。”

董仲舒《决狱》曰:“臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——(宋)李昉编纂:《太平御览》第六卷

诸犯死,若祖父母、父母七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,流者鞭笞,留养其亲,终则从流,不在原赦之例。 ——《北魏律·名例》

据上述三则材料,分析自汉至唐的法律制度出现了怎样的发展趋势?

(唐律)按照民间礼俗,“子不复仇非子也”;“闻丧即须哭泣”;“事亲有隐无犯”;身为子孙对其父母、祖父母应当“以其饮食忠养之”。……那些本来在民间流传既久的,曾经被儒家经典记载或讨论过的,靠着道德自律和乡里组织调解的各种风俗习惯,都一一披上法律的盛装,闪烁着王法的威严。 ——武树臣:《中国法律思想史》

依据《春秋》之义,《春秋》决狱的基本原则是“原心定罪”,根据案情事实来探究当事人动机。这体现了经义对法律的主动渗透,法律与经义的双相融合。

汉代“引礼入法”→三国两晋南北朝“纳礼入律”→唐代“礼法合一”

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、唐朝的教化

《大唐开元礼》:732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、军、嘉、凶五礼,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

在社会层面,唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

家有雅风,政事规为。

——《授大理卿李坰黔中宣慰使制》

家法备,然后可以言养人。

——《新唐书·柳公绰传》

《大唐开元礼》

《颜氏家训》

秦汉至隋唐时期的法律与教化简表

朝代 法律教化成果 统治手段 礼法关系

秦代 《秦律》 严刑峻法 礼法对立

西汉 《九章律》 独尊儒术,以经注律 德主刑辅,霸王道杂之,礼法融合

魏晋南北朝 设律博士,推动律令儒家化 律令儒家化

唐代 《唐律疏议》 《大唐开元礼》 以礼入律,法律儒家化 礼法结合成型

引礼入法----大一统下的法律儒家化(小结)

朝代 法律实践活动

唐朝 删繁就简,制定《贞观律》、《永徽律》、《大唐开元礼》。

对律文逐条解释,撰成便于官吏使用的《唐律疏议》。

宋朝 天一阁所藏《天圣令》以唐开元二十五年令为蓝本。

元朝 对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

明朝 以唐律为蓝本制定《大明律》,重视“例”,重修《问刑条例》,开创清朝律例合编的体例。

清朝 沿袭《大明律》,重视例,制定《大清律例》。

思考:宋朝以后的法制建设有什么特点?

多以《唐律》为蓝本。开创了律例合编的新体例。

1、宋元至明清时期的法律

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

读书志在圣贤,非徒科第;为官心存君国,岂计身家。——朱柏庐《朱子家训》

(1)理学

南宋后期,以程颐、朱熹为代表的程朱理学逐步建立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

凡诸卑幼,事无大小,毋得专行。必咨禀于家长。

......

凡子受父母之命,必籍记而佩之,时省而速行之。事毕,则返命焉。或所命有不可行者,则和色柔声,具是非利害而白之,待父母之许,而后改之。

——朱熹《家礼》

《家礼》书影

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

尝为乡约曰:凡同约者,德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。——《宋史·吕大防传》

(2)乡约——乡里中订立的共同遵守的规约

宋朝以后,儒学人士以乡约教化乡里。北宋吕大钧撰写的《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。

明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,乡约逐渐带有强制力。

清朝乡约宣讲内容变成康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。乡约具有约束力,并与法律合流。

《圣谕广训》

明太祖六谕

《吕氏乡约》

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

(2)乡约——乡里中订立的共同遵守的规约

【问题探究】阅读材料,完成问题。

材料一:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。 ——《吕氏乡约》

材料二:敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以做愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。 ——康熙帝"圣谕十六条"

材料三:宋代一些地方实行乡约制度,其主要功能是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。 ——据杨开道《中国乡约制度》等

尽除夫浮薄器之陋习,则风俗醇厚,家室和平。——《圣谕广训》

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

(2)乡约——乡里中订立的共同遵守的规约

【问题探究】阅读材料,完成问题。

(1)根据材料一、二,指出康熙“圣谕十六条”与《吕氏乡约》的不同规定,并分析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概况宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约的积极作用。

不同:重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以做愚顽。

原因:发挥基层教化中国家的领导作用,将国家的经济政策、文化政策、法律制度引入乡约教化,进行宣传,维护王朝统治。

变化:宋代以道德教化为主;明清增加了宣讲“圣谕”的内容,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流;乡约从民间自发到地方官吏推动设立。

作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理,有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播。

约律融合

礼法并用,道德教化与法律联系越发密切;唐律影响深远,宋元明清基本沿袭唐代法律体系,制定法律多以唐律为蓝本,社会治理既有延续又有发展,宋元明清在礼法并用基础上发展处乡约这一基层教化形式。

宋 元 明 清

法律 以唐律为蓝本的《天圣令》 援引唐律 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 理学传播 开创乡约 乡约宣讲“六谕”以《大明律》解释六谕 沿袭明朝,仪式感更强、宣讲《圣谕十六条》等,常引《大清律例》

根据表格内容并结合所学,概括宋元至明清社会治理的突出特点。

宋 元 明 清

法律 以唐律为蓝本的 《天圣令》 援引唐律 以唐律为蓝本的 《大明律》,开创 律例合编体例 沿袭《大明律》,制定 《大清律例》

教化 理学建立统治地 位,授徒、讲学、 家训、读物等; 开创乡约 乡约宣讲"六谕", 以《大明律》解释 六谕 乡约延续明朝模式,宣讲 康熙帝的"圣谕十六条" 和雍正帝《圣谕广训》, 常引《大清律例 》

关系 约律分野 约律融合 约为律用

礼法之和---理学时代的法律实践(小结)

课堂小结

中国古代的法治与礼教

先秦

德治:西周“敬天保民”——春秋战国儒家的仁、礼

法治:春秋“铸刑鼎”——战国法家“法、术、势”

秦——唐

秦汉:改法为律,律、令皆法

魏晋:律令儒家化

唐朝:《唐律疏议》中华法系确立

宋——清

法治:明清律例合编

教化:宋代理学、乡约组织

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

2.秦律强调“法治”,规定“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”,每个人都被置于法律的约束之下,同时又规定“同罪不同罚”,同样的犯罪因社会地位不同而处罚有别。这说明( )

A.秦律不成体系,相关规定充满矛盾 B.秦朝的法律具有鲜明的阶级性

C.军功爵制的推行维护了秦律的公平 D.社会地位高的人均可免除惩罚

B

1.夏、商两朝,“天命”“天罚”思想盛行于世;西周提出了“敬天保民”“以德配天”的口号和“明德慎罚”的思想;春秋战国“非杨即墨”;从秦朝法家学说大行其道,到汉朝中期“引经入狱”。这一变化历程从本质上反映了( )

A.古代社会形态缓慢演进 B.古代法制思想的流变

C.神权政治转向官僚政治 D.德治具有久远的传统

B

课堂练习

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

4. 《唐律疏议》是我国现存最早最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。唐律在亚洲法制史上占有重要地位,对东亚各国也产生了重大影响。《唐律疏议》首篇“名例”云:“徳礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”由此可知,唐律的主要特点是( )

A.法律至上 B.礼法并用 C.承前启后 D.用刑持平

B

A

3. 汉文帝设立《孝经》博士,魏晋皇帝多标榜“以孝治天下”,唐代《孝经》升格为与“五经”并列的儒家经典。这反映出( )

A.道德教化日益受到重视 B.儒学教育走向神秘化

C.民间信仰与朝廷的互动 D.孝道推动了儒学复兴

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

A

5.宋代,关中地区的吕氏兄弟制订了中国历史上最早的“村规民约”——《吕氏乡约》,其中心内容为“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”。据此可知( )

A.宋代出现儒释道合流的趋势 B.乡约具有道德教化的功能

C.宋代乡村治理模式走向成熟 D.乡约削弱了乡村宗族势力

B

6.朱熹的著述中,童蒙读物占很大比重,如《论语训蒙口义》《易学启蒙》《小学》《四书集注》等;特别是《小学》《四书集注》,一直被元明清统治者作为正统教材。这反映出( )

A.宋代重视道德教化的通俗化普及化 B.朱熹认为只有儿童才能接受天理

C.道德教化应以书院教育为主要方式 D.宋代官方开始重视儿童启蒙教育

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第9课近代西方的法律与教化

第

课

8

中国古代的

法治与教化

高中历史 选择性必修1

第三单元

1. 把握历史时序,理解中国古代法治思想的演变历程,理中国古代的法治与德治从相争到融合的发展趋势。(时空观念、史料实证)

2. 理解儒家和法家的治国思想和治国手段,知道不同时期德治与法治起到的不同作用,理解秦朝依法治国的原因。(历史解释、史料实证)

3.了解秦汉到明清家训、家法、族规、乡约的发展及其在国家治理上产生的教化作用,分析乡约变化的原因和内容,体会政府在其中产生的作用。(史料实证,家国情怀)

4. 通过史料及史实,探讨中华法系“礼法结合,儒法并用”的特点。(史料实证、历史解释)

学习目标

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

重点:先秦时期德治与法治的争论。

难点:西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

重点难点

思考:什么是法治?什么是教化?二者有什么关系?

法治:中国古代法治有着“法自君出”的特点,突出君主的无上权威,皇帝的言行就是法律,所以,法家的“法治”是“君权之上”、“国权至上”的法治。

教化:把政教风化、教育感化、环境影响等有形和无形的手段综合运用起来,既有皇帝的宣谕,又有各级官员耳提面命和行为引导,还有立功德碑、树牌坊、传播通俗读物等多种形式;既向人们正面灌输道理,又注意结合日常活动使人们在不知不觉中达事明理。自古以来凡有见识的政治家都十分重视教化的作用,把教化当作正风俗、治国家的重要国策。

法律着眼于防范与惩处,教化着眼于教育与引导,二者相辅相成。

法律

教化

先秦时期的德治与法治

1、德治思想的渊源

夏商:君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶。

西周:统治者建立起以宗法为核心的礼制,同时提出"敬天保民"的思想,有一定的进步性。

《尚书》里保存不少西周初年的政治文诰,每篇都说到如何治民。

《尚书·酒诰》:人无于水监,当于民监。

《尚书·梓材》:欲至于万年惟王,子子孙孙永保民。

《尚书·泰誓》:天视自我民视,天听自我民听。

《无逸篇》:治民要“先知稼穑之艰难”,“怀保小民,惠鲜(穷人)鳏寡”;

先秦时期的德治与法治

2、法治思想的渊源

夏商周时期:《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》。

春秋时期:郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

子产:春秋时期郑国著名政治家、思想家

子产“铸刑书”,习惯法→成文法

是中国最早的成文法,拉开了中华法系的序幕。

夏商周时期颁行的刑书上只有刑名、刑种的规定,而无确切的罪名,人民对罪与非罪的区别只能依据传统的观念及社会道德、风俗习惯去加以甄别。

——武树臣:《中国成文法的起源》

“夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。”

——《左传·昭公六年》

3、德治与法治之争

(1)早期的德治与法治之争

(鲁昭公六年)三月(公元前536年),郑人铸刑书。叔向使诒子产书,曰:始吾有虞于子,今则已矣。昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也。......夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。......民知争端矣,将弃礼而征于(刑)书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!

——《左传 昭公六年》

思考:叔向为何反对子产“铸刑书”?

① 否定了“刑不可知,则威不可测”的秘密法;②奴隶主贵族丧失了对“刑法”的解释权;③背离以礼治国。

(子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——《左传·昭公六年》

先秦时期的德治与法治

3、德治与法治之争

儒家(德治) 法家(法治)

代表

主张

影响

(2)春秋战国时期的德治与法治之争——儒家和法家之争

孔子和孟子

商鞅与韩非

人性善,主张德治。

孔子“为政以德”“节用而爱民,使民以时”,不要过度消耗民力;

孟子施仁政于民,省刑罚薄赋敛

人性恶,主张法治。

商鞅在秦国颁行法令改革;

韩非“法术势”、“以法为教”“以吏为师”

儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但不适用于兼并战争激烈的战国时期

法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望

秦汉至隋唐时期的法律与教化

1、秦汉至隋唐时期法律的演变

(1)秦汉

秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后历朝法典多以“律”命名。

汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。

秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”,“律”和“令”都具有法律效力。

云梦睡虎地秦简

现藏于湖北省博物馆。竹简共1155枚,残片80枚,分类整理为十部分内容,图片为《法律答问》。《法律问答》多采用答问形式对秦律条文、术语等作出解释。秦代“以吏为师”,《法律问答》可能就是当时培训官吏时使用的教材。

案例一:甲盗取财物价值千钱,乙在知情的情况下分赃一钱,则二人同罪。......

案例四:两人持剑相斗,一人削掉了一人发髻,则应被处以城旦(筑城的苦役)徒刑。......

秦汉至隋唐时期的法律与教化

1、秦汉至隋唐时期法律的演变

(2)魏晋——律令儒家化

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化。

董仲舒

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书 董仲舒传》

汉武帝

秦汉至隋唐时期的法律与教化

1、秦汉至隋唐时期法律的演变

(3)唐朝

律在唐初经过删繁就简。

唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》。

唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。

《唐律疏议》书影

礼法结合

①特点:以礼入法,礼法结合 、礼法并用的典范。

②原因:内容比较周详,条目比较简明;依据儒家学说,以封建伦理道德为其法律思想基础。为以后历代刑律的蓝本,对古代亚洲各国法典亦产生重大影响。

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹昏晓阳秋须而成者也。

——《唐律疏议·名例》

《唐律疏议》共十二篇三十五卷五百条,其篇名为:名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。其内容特别重视“孝”,要求维护“孝”的律文有几十条。自辽宋金元迄于明清,刑法律条基本上都以唐律为蓝本。古代朝鲜、日本、越南等国的立法,多半从模仿唐朝法制而来。

——据袁行霈等主编《中华文明史》整理

根据材料并结合所学,概括《唐律疏议》的特点,说明其被视为中华法系确立标志的原因。

重点突破

甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论 或曰“殴父也,当枭首。”

董仲舒《决狱》曰:“臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——(宋)李昉编纂:《太平御览》第六卷

诸犯死,若祖父母、父母七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,流者鞭笞,留养其亲,终则从流,不在原赦之例。 ——《北魏律·名例》

据上述三则材料,分析自汉至唐的法律制度出现了怎样的发展趋势?

(唐律)按照民间礼俗,“子不复仇非子也”;“闻丧即须哭泣”;“事亲有隐无犯”;身为子孙对其父母、祖父母应当“以其饮食忠养之”。……那些本来在民间流传既久的,曾经被儒家经典记载或讨论过的,靠着道德自律和乡里组织调解的各种风俗习惯,都一一披上法律的盛装,闪烁着王法的威严。 ——武树臣:《中国法律思想史》

依据《春秋》之义,《春秋》决狱的基本原则是“原心定罪”,根据案情事实来探究当事人动机。这体现了经义对法律的主动渗透,法律与经义的双相融合。

汉代“引礼入法”→三国两晋南北朝“纳礼入律”→唐代“礼法合一”

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、唐朝的教化

《大唐开元礼》:732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、军、嘉、凶五礼,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

在社会层面,唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

家有雅风,政事规为。

——《授大理卿李坰黔中宣慰使制》

家法备,然后可以言养人。

——《新唐书·柳公绰传》

《大唐开元礼》

《颜氏家训》

秦汉至隋唐时期的法律与教化简表

朝代 法律教化成果 统治手段 礼法关系

秦代 《秦律》 严刑峻法 礼法对立

西汉 《九章律》 独尊儒术,以经注律 德主刑辅,霸王道杂之,礼法融合

魏晋南北朝 设律博士,推动律令儒家化 律令儒家化

唐代 《唐律疏议》 《大唐开元礼》 以礼入律,法律儒家化 礼法结合成型

引礼入法----大一统下的法律儒家化(小结)

朝代 法律实践活动

唐朝 删繁就简,制定《贞观律》、《永徽律》、《大唐开元礼》。

对律文逐条解释,撰成便于官吏使用的《唐律疏议》。

宋朝 天一阁所藏《天圣令》以唐开元二十五年令为蓝本。

元朝 对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

明朝 以唐律为蓝本制定《大明律》,重视“例”,重修《问刑条例》,开创清朝律例合编的体例。

清朝 沿袭《大明律》,重视例,制定《大清律例》。

思考:宋朝以后的法制建设有什么特点?

多以《唐律》为蓝本。开创了律例合编的新体例。

1、宋元至明清时期的法律

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

读书志在圣贤,非徒科第;为官心存君国,岂计身家。——朱柏庐《朱子家训》

(1)理学

南宋后期,以程颐、朱熹为代表的程朱理学逐步建立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

凡诸卑幼,事无大小,毋得专行。必咨禀于家长。

......

凡子受父母之命,必籍记而佩之,时省而速行之。事毕,则返命焉。或所命有不可行者,则和色柔声,具是非利害而白之,待父母之许,而后改之。

——朱熹《家礼》

《家礼》书影

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

尝为乡约曰:凡同约者,德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。——《宋史·吕大防传》

(2)乡约——乡里中订立的共同遵守的规约

宋朝以后,儒学人士以乡约教化乡里。北宋吕大钧撰写的《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。

明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,乡约逐渐带有强制力。

清朝乡约宣讲内容变成康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。乡约具有约束力,并与法律合流。

《圣谕广训》

明太祖六谕

《吕氏乡约》

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

(2)乡约——乡里中订立的共同遵守的规约

【问题探究】阅读材料,完成问题。

材料一:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。 ——《吕氏乡约》

材料二:敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以做愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。 ——康熙帝"圣谕十六条"

材料三:宋代一些地方实行乡约制度,其主要功能是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。 ——据杨开道《中国乡约制度》等

尽除夫浮薄器之陋习,则风俗醇厚,家室和平。——《圣谕广训》

秦汉至隋唐时期的法律与教化

2、宋元至明清时期的教化

(2)乡约——乡里中订立的共同遵守的规约

【问题探究】阅读材料,完成问题。

(1)根据材料一、二,指出康熙“圣谕十六条”与《吕氏乡约》的不同规定,并分析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概况宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约的积极作用。

不同:重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以做愚顽。

原因:发挥基层教化中国家的领导作用,将国家的经济政策、文化政策、法律制度引入乡约教化,进行宣传,维护王朝统治。

变化:宋代以道德教化为主;明清增加了宣讲“圣谕”的内容,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流;乡约从民间自发到地方官吏推动设立。

作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理,有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播。

约律融合

礼法并用,道德教化与法律联系越发密切;唐律影响深远,宋元明清基本沿袭唐代法律体系,制定法律多以唐律为蓝本,社会治理既有延续又有发展,宋元明清在礼法并用基础上发展处乡约这一基层教化形式。

宋 元 明 清

法律 以唐律为蓝本的《天圣令》 援引唐律 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 理学传播 开创乡约 乡约宣讲“六谕”以《大明律》解释六谕 沿袭明朝,仪式感更强、宣讲《圣谕十六条》等,常引《大清律例》

根据表格内容并结合所学,概括宋元至明清社会治理的突出特点。

宋 元 明 清

法律 以唐律为蓝本的 《天圣令》 援引唐律 以唐律为蓝本的 《大明律》,开创 律例合编体例 沿袭《大明律》,制定 《大清律例》

教化 理学建立统治地 位,授徒、讲学、 家训、读物等; 开创乡约 乡约宣讲"六谕", 以《大明律》解释 六谕 乡约延续明朝模式,宣讲 康熙帝的"圣谕十六条" 和雍正帝《圣谕广训》, 常引《大清律例 》

关系 约律分野 约律融合 约为律用

礼法之和---理学时代的法律实践(小结)

课堂小结

中国古代的法治与礼教

先秦

德治:西周“敬天保民”——春秋战国儒家的仁、礼

法治:春秋“铸刑鼎”——战国法家“法、术、势”

秦——唐

秦汉:改法为律,律、令皆法

魏晋:律令儒家化

唐朝:《唐律疏议》中华法系确立

宋——清

法治:明清律例合编

教化:宋代理学、乡约组织

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

2.秦律强调“法治”,规定“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”,每个人都被置于法律的约束之下,同时又规定“同罪不同罚”,同样的犯罪因社会地位不同而处罚有别。这说明( )

A.秦律不成体系,相关规定充满矛盾 B.秦朝的法律具有鲜明的阶级性

C.军功爵制的推行维护了秦律的公平 D.社会地位高的人均可免除惩罚

B

1.夏、商两朝,“天命”“天罚”思想盛行于世;西周提出了“敬天保民”“以德配天”的口号和“明德慎罚”的思想;春秋战国“非杨即墨”;从秦朝法家学说大行其道,到汉朝中期“引经入狱”。这一变化历程从本质上反映了( )

A.古代社会形态缓慢演进 B.古代法制思想的流变

C.神权政治转向官僚政治 D.德治具有久远的传统

B

课堂练习

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

4. 《唐律疏议》是我国现存最早最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。唐律在亚洲法制史上占有重要地位,对东亚各国也产生了重大影响。《唐律疏议》首篇“名例”云:“徳礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”由此可知,唐律的主要特点是( )

A.法律至上 B.礼法并用 C.承前启后 D.用刑持平

B

A

3. 汉文帝设立《孝经》博士,魏晋皇帝多标榜“以孝治天下”,唐代《孝经》升格为与“五经”并列的儒家经典。这反映出( )

A.道德教化日益受到重视 B.儒学教育走向神秘化

C.民间信仰与朝廷的互动 D.孝道推动了儒学复兴

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第8课中国古代的法治与教化

A

5.宋代,关中地区的吕氏兄弟制订了中国历史上最早的“村规民约”——《吕氏乡约》,其中心内容为“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”。据此可知( )

A.宋代出现儒释道合流的趋势 B.乡约具有道德教化的功能

C.宋代乡村治理模式走向成熟 D.乡约削弱了乡村宗族势力

B

6.朱熹的著述中,童蒙读物占很大比重,如《论语训蒙口义》《易学启蒙》《小学》《四书集注》等;特别是《小学》《四书集注》,一直被元明清统治者作为正统教材。这反映出( )

A.宋代重视道德教化的通俗化普及化 B.朱熹认为只有儿童才能接受天理

C.道德教化应以书院教育为主要方式 D.宋代官方开始重视儿童启蒙教育

高中历史 选择性必修1

第三单元法律与教化 第9课近代西方的法律与教化

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理