《廉颇蔺相如列传》课件

图片预览

文档简介

课件60张PPT。廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传司

马

迁西汉﹒司马迁

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

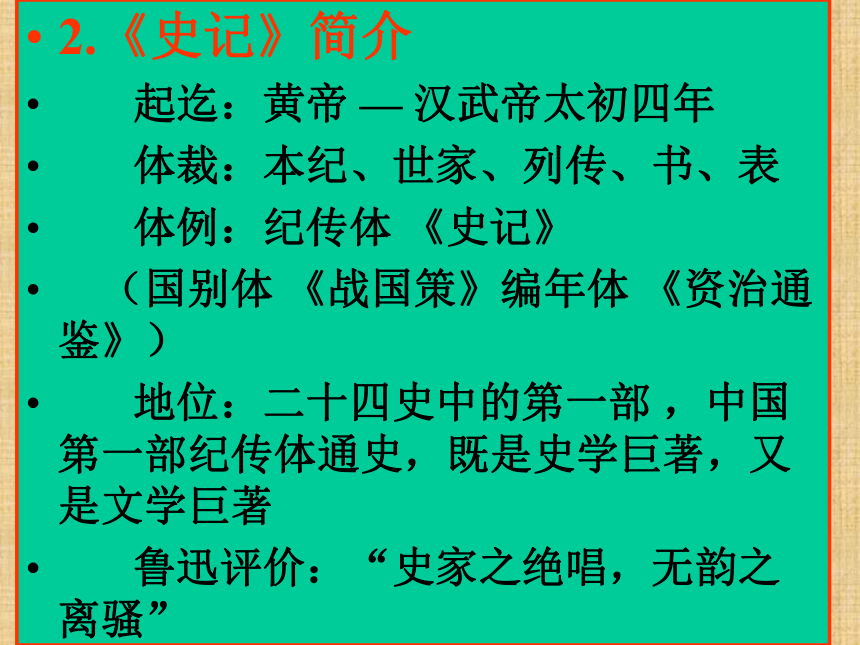

人间疾苦,笔底波澜。屈原欧阳修司马迁杜甫让我们看下列诗句,哪一句是评价司马迁的?2.《史记》简介

起迄:黄帝 — 汉武帝太初四年

???????体裁:本纪、世家、列传、书、表

体例:纪传体?《史记》

(国别体?《战国策》编年体?《资治通鉴》)?

地位:二十四史中的第一部 ,中国第一部纪传体通史,既是史学巨著,又是文学巨著

???????鲁迅评价:“史家之绝唱,无韵之离骚”本纪(12)叙述历代帝王的历史

世家(30)叙述贵族王侯的历史

列传(70)历代诸侯、名官名人的事迹

表(10)各个历史时期的简单大事记

书(8) 记载典章制度,天文地理《史记》 的体裁编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书,如《左传》《资治通鉴》。国别体:以国家为单位分别记叙的历史,

如《国语》?《战国策》。纪传体:通过记叙人物活动反映历史事

件 ,如《史记》;我国著名的《二十四

史》都是纪传体史书.我国史书体例(一)通史:不间断的记叙自古及今的历史事件,如《史记》。断代史:记录某一时期或某一朝代的历

史,如《汉书》。我国史书体例(二)《廉颇蔺相如列传》高中音频朗读.rm朗读课文,初步感知。

1.划出不理解的字词句。

2.思考:本文写了几个故事?找出每一事件在文中的起止段落。 1廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻于诸侯。

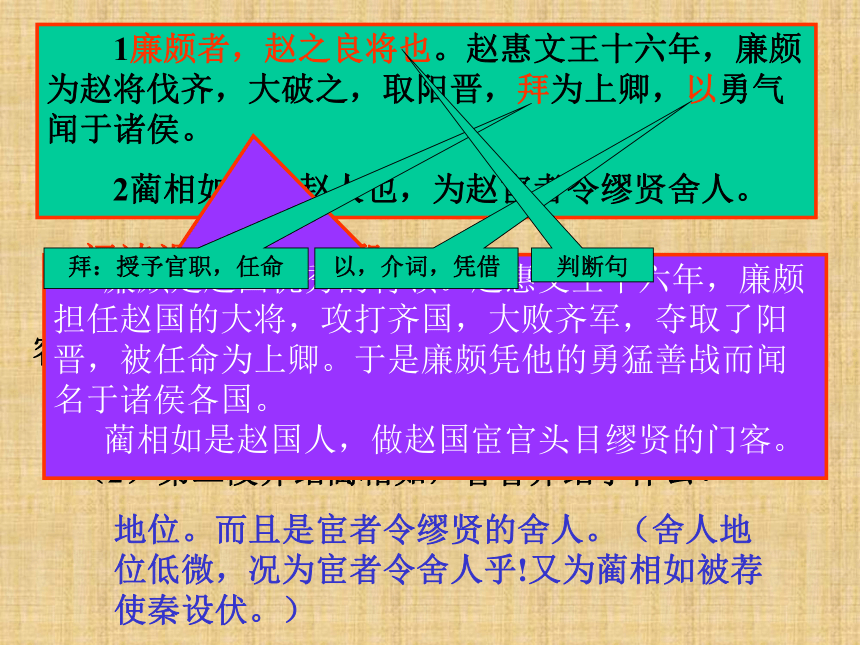

2蔺相如者,赵人也,为赵宦者令缪贤舍人。 功劳、地位、声望。功劳是破齐,地位是上卿,声望是闻于诸侯。地位。而且是宦者令缪贤的舍人。(舍人地位低微,况为宦者令舍人乎!又为蔺相如被荐使秦设伏。) 阅读课文第1~2段 (1)第一自然段介绍廉颇,看看主要介绍了什么内容?

(2)第二段介绍蔺相如,看看介绍了什么? 廉颇是赵国优秀的将领。赵惠文王十六年,廉颇担任赵国的大将,攻打齐国,大败齐军,夺取了阳晋,被任命为上卿。于是廉颇凭他的勇猛善战而闻名于诸侯各国。

蔺相如是赵国人,做赵国宦官头目缪贤的门客。 拜:授予官职,任命以,介词,凭借判断句 开头使用对比手法,廉颇拜为上卿时,而蔺相如为“舍人”,突显两人地位的悬殊,影响的大小,为以后矛盾的引线。 显然,作者在前两段中使用了对比的手法。问题是,本文的主角是蔺相如,可是文章的第一段先写廉颇,这里有什么玄机? 不可删。理由有二:①本文是一篇”合传”,廉蔺二人,一将一相,相互配合,对维护赵国的安全起了重要作用。按《史记》体例,在传记开头将二人并提,表明二人的事业是密不可分的。②这样开头既突出了廉颇的战功,又突出了蔺相如的出身低微,可使读者了解缪贤举贤、赵王破格提拔、廉颇 “宣言”而后“负荆”的深刻意义。 有人说,第2段“蔺相如者,赵人也,为宦者令缪贤舍人”一句可删。理由有二:①删去此段则第1段和第3段衔接得自然;②此句与第4段开头 “宦者令缪贤曰:‘臣舍人蔺相如可使’”重复。试据文章布局的道理给予反驳。 3赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,愿以十五城请易璧。赵王与大将军廉颇诸大臣谋:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺;欲勿予,即患秦兵之来。计未定,求人可使报秦者,未得。(“秦王求璧”故事缘起)(1)概括大意。 和氏璧:中国历史上著名的美玉,由楚人卞和发现,在它流传的数百年间,被奉为“无价之宝”的“天下所共传之宝”,又称荆玉、荆虹、荆璧、和璧、和璞。 遗 (wèi):送给愿,很希望,不同于现在的“愿意”。以,用。“徒见欺”,见,被、受,被动句式。之,主谓之间的。意思是:主意没有拿定,(想)寻求一个可以出使答复秦国的人,(但)没有找到。“人可使报秦者”即“可使报秦之人”,定语后置句。 赵惠文王时,赵国得到楚国的和氏璧。秦昭王听说这件事,派人送给赵王一封信,说愿意用十五座城给赵国,请求换取和氏璧。赵王跟大将军廉颇及许多大臣商量:想把这块宝玉给秦国,又怕得不到秦国的城,白白被欺骗;想不给吧,又担心秦兵打过来。主意拿不定,想找个可以派遣去回复秦国的人,又找不到。 (3)第三自然段的主要内容是赵国得璧,秦王讨璧,赵王无奈。 作者在描述中突出赵王及大臣们左右为难,一筹莫展的情况。 请问写这个和蔺相如有什么关系? 本段写赵君臣议而不决,又有什么用意? (为相如出场作铺垫)(烘托相如胆识) 注意,许多高明的文学作品中,主要人物的出场不是随便的。我想到了《红楼梦》中贾宝玉的出场,正式出场之前做了两次预演:一是冷子兴演说荣国府,一是林黛玉和王夫人的讨论。贾宝玉正式出场,作者也没有使之一览无余,而是先让黛玉听到脚步声,然后惊鸿一瞥地露一面,去换衣服。换完了衣服回来,才给黛玉仔细观察宝玉的机会。可以说是再三再四地铺垫。现在我们看课文就会发现,情节预备做了,蔺相如仍然没有出场,作者还在铺垫。他让缪贤给大家讲了个故事。

看看在这个故事中,作者突出了什么内容。 宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。”王问:“何以知之?”对曰:“臣尝有罪,窃计欲亡走燕,臣舍人相如止臣,曰:‘君何以知燕王?’臣语曰:‘臣尝从大王与燕王会境上,燕王私握臣手,曰“愿结友”。以此知之,故欲往。’相如谓臣曰:‘夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。君不如肉袒伏斧质请罪,则幸得脱矣。’臣从其计,大王亦幸赦臣。臣窃以为其人勇士,有智谋,宜可使。” 齐读第4段窃,用在对话或书信中表示谦恭之词,意思是“我私下”。“而君幸于赵王”、“则幸得脱矣”、“大王亦幸赦臣”中三个“幸”,第一个“幸”是宠幸,后两个“幸”是侥幸。“幸于赵王”,是被动句,被赵王宠幸。 宦官头目缪贤说:“我的门客蔺相如可以出使。”赵王问:“您根据什么知道他可以出使呢?”缪贤回答说:“我曾经犯有罪过,私下打算要逃到燕国去。我的门客蔺相如阻拦我说:‘您凭什么知道燕王(会收留您)?’我告诉他,我曾跟随大王与燕王在边境相会,燕王私下握着我的手说‘愿意交个朋友’,凭这个知道他,所以打算去他那里。蔺相如对我说:‘如今赵国强,燕国弱,您又被受赵王宠幸,所以燕王想跟您结交。现在您竟从赵国逃奔到燕国,燕王害怕赵国,这种形势下燕王一定不敢收留您,反而会把您捆绑起来送回赵国的。您不如袒胸露臂,趴在斧质上请罪,就能侥幸得到赵王赦免’。我听从了他的意见,幸而大王赦免了我。我私下认为蔺相如是个勇士,有智谋,应该是可以出使的。” 看看在这个故事中,作者突出了什么内容?“缪贤荐贤”突出缪贤的笨蛋和相如的聪明。请问其中有对比吗?有。缪贤只看到“燕王私握臣手”以及“原结友”的表象,而相如能够分析燕王这样说的原因。在对比中,将相如的聪明表现得淋漓尽致。除了对原因的认识,对比还表现在解决问题的方法,以及最后的结果。试想一想,如果缪贤投奔燕王是什么结局? 自投罗网,且自绝后路。 “肉袒伏斧质请罪”的结果是什么? 缪贤仍然做着宦者令就说明了一切。 缪贤和蔺相如不同的处理,包含着对事理的认识,解决问题的思路,以及结果的对比。这就充分表明蔺相如确实高人一等。

一高在智,能够一眼看透表象;二高在勇,敢于置之死地(请罪),而且最后的结果是生。这些描写已经为我们预设了一个智勇双全的蔺相如。 于是王召见,问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”相如曰:“秦强而赵弱,不可不许。”王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?”相如曰:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵。赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。”王曰:“谁可使者?” 相如曰:“王必无人,臣愿奉璧往使。城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。” 赵王于是遂遣相如奉璧西入秦。 齐读第5段不, (fǒu)通否一定,实在宁可答应秦的请求而使它承担负理亏的责任 。以,目的连词,“负”,担负,承担,是使动用法。“臣请完璧归赵”。请,意思有二:一是敬辞,表示请您(做某事),二是谦词,请您允许我(做某事)。这里作第二种解释。(按1989年高考题第12题考了“请”字的两种不同用法,请予注意。下文还有“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟”、“璧有暇,请指示王”,这两句的“请”的用法,请注意区分。) 于是赵王召见蔺相如,问他:“秦王打算用十五座城换我的璧,可不可以给他?”蔺相如说:“秦国强大,赵国弱小,不能不答应他的要求。”赵王说:“拿走我的璧,不给我城,怎么办?”蔺相如说:“秦王用城换璧而赵国不答应,理亏的是赵国;赵国给秦璧而它不给赵国城,理亏的是秦国。比较这两种对策,宁可答应秦的请求而使它负理亏的责任。”赵王问:“可以派谁去呢?”蔺相如回答说:“大王果真找不到人,我愿意捧着和氏璧出使秦国。城给了赵国,就把璧留在秦国;城池不给赵国,我保证完整无缺地把和氏璧带回赵国。”赵王就派蔺相如带着和氏璧向西进入秦国。西,名词作状语,向西第5段:“决策入秦”

朗读并思考:这一段中哪几句是讲出使秦国的计策?

明确: “秦强而赵弱,不可不许”,“秦以城……负秦曲”;“城入赵……归赵”。

相如计策,解决了赵君臣不能解决的问题,见其智;愿当重任,奉璧入秦,见其勇。这是一见其智。见事深刻、决断明确——真乃快人快语;对奉使一事,早已成竹在胸。 秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示王。”王授璧,相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠,谓秦王曰:“大王欲得璧,使人发书至赵王,赵王悉召群臣议,皆曰‘秦贪,负其强,以空言求璧,偿城恐不可得’。议不欲予秦璧。臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎!且以一璧之故逆强秦之欢,不可。于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭。何者?严大国之威以修敬也。今臣至,大王见臣列观,礼节甚倨;得璧,传之美人,以戏弄臣。臣观大王无意偿赵王城邑,故臣复取璧。大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!”齐读第6段传给…看。美人,指嫔妃。左右,指侍从。上前指出给人看因,于是。却:退严:尊重;修敬:整饰礼仪表示敬意。 秦王坐在章台宫接见蔺相如。蔺相如捧着和氏璧呈献给秦王。秦王非常高兴,把和氏璧传给妃嫔及侍从人员看,群臣都欢呼“万岁”。蔺相如看出秦王没有把城酬报给赵国的意思,就上前说:“璧上有点毛病,请让我指给大王看。”秦王把和氏璧交给蔺相如。蔺相如于是捧着璧退了几步站住,背靠着柱子,怒发竖立,像要把帽子顶起来。他对秦王说:“大王想要得到和氏璧,派人送信给赵王,赵王召集所有大臣商议,都说:‘秦国贪婪,依仗它强大,想用空话来求和氏璧,补偿给赵国的城恐怕得不到。’打算不给秦国和氏璧。但是我认为平民之间的交往,尚且不相互欺骗,何况是大国之间的交往呢!而且因为一块璧的缘故惹得强大的秦国不高兴,不应该。于是赵王斋戒了五天,派我捧着和氏璧,在朝堂上行过叩拜礼,亲自拜送了国书。这是为什么?为的是尊重大国的威望而表示敬意。现在我来到秦国,大王却在一般的宫殿里接见我,礼节显得十分傲慢;得到璧后又将它传给妃嫔们看,以此来戏弄我。我看大王无意补偿给赵国十五座城,所以又把它取回来。大王一定要逼迫我,我的头现在就与和氏璧一起撞碎在柱子上!”第6段:“章台斥秦”

朗读提示:读出秦王傲慢、贪婪得意的神态,读出相如果断机智,凛然正气,不惜碎玉,以死报国的气势。注意“大王欲得璧……俱碎于柱矣”一段。

(1)相如从哪些地方看出秦王“无意偿城”?

明确:秦王坐章台,大喜,“传以示美人及左右,左右皆呼万岁”。以城换壁,对秦国来讲,并不占便宜,谈不上什么胜利,用不着“欢呼”。再说,秦王坐在行宫章台中,把和氏壁传递给嫔妃和侍从人员看,表现出对赵国使者轻慢无礼,故相如断定他“无意偿城”,这表现了相如过人的洞察力和判断力。

(2)相如发现秦王“无意偿赵城”后怎么办?

明确:①设计智取。乃前曰:“壁有暇,请指示王。”②说理斗争。相如一方面以“布衣之交尚不相欺”来批评秦王的欺骗手段;另一方面以赵王的谦诚来批判秦王的傲慢、不讲信义。(要求学生讲解“严大国之威以修敬也”这一句。)③誓死捍卫。相如“倚柱,怒发上冲冠”,这里写出了相如的愤怒表情。“大王必欲急臣,臣头今与壁俱碎于柱矣!”,以言辞表现相如的勇气。“相如持其壁睨柱,欲以击柱。”又以动作表现相如誓死捍卫的决心。

小结:蔺相如的性格特点:有胆识,有智谋,善于相机行事,掌握主动。相如怒斥秦王有理有节,作者用语言描写表现蔺相如的智勇。“复取璧”见其智,怒斥见其勇。二见其智勇。 7相如持其璧睨柱,欲以击柱。秦王恐其破璧,乃辞谢,固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。

8相如度秦王特以诈佯为予赵城,实不可得,乃谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。赵王送璧时,斋戒五日,今大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧。”秦王度之,终不可强夺,遂许斋五日,舍相如广成传舍。齐读第7、8段欲以击柱,欲以之击柱的省略破,使…破,撞破,使动用法婉言道歉坚决请求共同传扬,即公认的意思。舍,名词作动词,安置住宿。广成传(zhuàn)舍,广成宾馆,招待宾客的馆舍 蔺相如拿着那和氏璧,斜视着柱子,就要撞击在柱子上。秦王怕他撞碎和氏璧,就婉言道歉,坚决请求他不要把和氏璧撞碎,并召唤负责的官吏察看地图,指点着说要把从这里到那里的十五座城划归赵国。

蔺相如估计秦王只不过以欺诈的手段假装把城划给赵国,实际不能得到,就对秦王说:“和氏璧是天下公认的宝贝,赵王敬畏大王,不敢不献出来。赵王送璧的时候,斋戒了五天。现在大王也应斋戒五天,在朝堂上安设“九宾”的礼节,我才敢献上和氏璧。”秦王估计这种情况,终究不能强夺,就答应斋戒五天,把蔺相如安置在广成宾馆里。 第7、8段:“迫秦斋戒”

(1)秦王“道歉”是否仅仅因为“恐其破璧”?

明确:蔺相如的话义正辞严,切中秦方要害,使秦王理屈辞穷,从侧面体现其智勇

(2)在秦王朝廷上,面对如狼似虎的秦君臣,相如又如何对策?

明确:蔺相如不卑不亢,以诈对诈,迫秦斋戒,以争取时间。其次,私下派人把和氏壁从径道(小道)送回赵国。三见其智勇。 9相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

10秦王斋五日后,乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如。相如至,谓秦王曰:“秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。且秦强而赵弱,大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来。今以秦之强而先割十五都予赵,赵岂敢留璧而得罪于大王乎?臣知欺大王之罪当诛,臣请就汤镬,唯大王与群臣孰计议之。”

11秦王与群臣相视而嘻。左右或欲引相如去,秦王因曰:“今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢,不如因而厚遇之,使归赵,赵王岂以一璧之故欺秦邪!”卒廷见相如,毕礼而归之。 齐读第9-11段 衣 (yì)褐,穿粗布衣服,意思是化装成老百姓,衣,动词,穿坚守契约我实在怕被大王欺骗而对不起赵国 。见,表被动间(jiàn),小路,名词作状语,从小路的意思就,接近,这里是接受的意思面面相觑,发出无可奈何的苦笑声 。嘻,这里作动词

9蔺相如估计秦王虽然答应斋戒,也必定违背信约,不把城补偿给赵国,就打发他的随从穿着粗布衣服,怀揣那块璧,从小道逃走,把它送回赵国。

10秦王斋戒五天后,就在朝堂上设了“九宾”的礼仪,延请赵国使者蔺相如。蔺相如来到,对秦王说:“秦国自从秦穆公以来的二十多个国君,不曾有一个是坚守信约的。我实在怕受大王欺骗而对不起赵国,所以派人拿着璧回去,已经从小路到达赵国了。再说秦国强大而赵国弱小,大王派一个小小的使臣到赵国,赵国会立刻捧着璧送来。现在凭借秦国的强大,先割十五座城给赵国,赵国怎么敢留着璧而得罪大王呢?我知道欺骗大王的罪过应该处死,我请求受汤镬之刑。希望大王和大臣们仔细商议这件事。” 11秦王和大臣们面面相觑,发出无可奈何的苦笑声。侍从中有的要拉蔺相如离开朝堂加以处治。秦王就说:“现在杀了蔺相如,终究不能得到和氏璧,反而断绝了秦、赵的友好关系。不如趁此好好招待他,让他回赵国去。难道赵王会因为一块璧的缘故而欺骗秦国吗?”终于在朝廷上接见蔺相如,完成接见的礼节,送他回赵国去了。

第9-11段:“从者归璧”

(1)提问:秦王第二次接见,场面与第一次有何不同?

明确: 第一次 ???????????第二次

地点: 章台 ???????????????廷(议处国政的处所)

人员: 美人、侍从 ???九宾(礼待外宾的仪式)

场面如此隆重,烘托出相如的镇定自如,也表现出相如的胜利。(2)归壁于赵后,相如又怎样对秦王交代的?

明确:

①义责秦王朝历来言而无信。“未尝有坚明约束者也”。干脆说明壁已归赵;

②以“秦强而赵弱”的事实,只要“坚明约束”,“赵立奉壁来”;

③表示自己知“欺大王之罪”,“臣请就汤镬”。

④提出希望“大王与群臣孰计议之”,暗示秦王,璧已归赵,如杀掉相如,有害无利。(3)提问:在相如的一番“廷斥”下,秦王和群臣反应如何?

明确:“相视而嘻”,发出惊呼,无可奈何。秦王也只好自找台阶,说“赵王岂……欺秦邪?”最终“廷见相如……归之”。 相如既归,赵王以为贤大夫使不辱于诸侯,拜相如为上大夫。

秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。 这一层是写完壁归赵后的结局。“拜相如为上大夫”为将相不和伏笔。“秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧”为两国进入对立状态和“渑池之会”伏笔。齐读第12、13段 蔺相如回国以后,赵王认为他是个贤能的大夫,出使到诸侯国家能不受辱,就任命他做上大夫。

此后秦国没有给赵国城池,赵国也到底没有把和氏璧给秦国。默读“渑池会”的有关内容,(14-17节) 14其后秦伐赵,拔石城。明年,复攻赵,杀二万人。秦王使使者告赵王,欲与王为好,会于西河外渑池。赵王畏秦,欲毋行。廉颇、蔺相如计曰:“王不行,示赵弱且怯也。”赵王遂行,相如从。廉颇送至境,与王诀曰:“王行,度道里会遇之礼毕,还,不过三十日。三十日不还,则请立太子为王。以绝秦望。”王许之,遂与秦王会渑池。 后来,秦军攻打赵国,攻下石城。第二年秦军又攻打赵国,杀了赵国两万人。秦王派使臣告诉赵王,打算与赵王和好,在西河外渑池相会。赵王害怕秦国,想不去。廉颇、蔺相如商量说:“大王不去,显得赵国既软弱又怯懦。”赵王于是动身赴会,蔺相如随行。廉颇送到边境,跟赵王辞别时说:“大王这次出行,估计一路行程和会见的礼节完毕,直到回国,不会超过三十天。如果大王三十天没有回来,就请允许我立太子为王,以便断绝秦国要挟赵国的念头。”赵王同意廉颇的建议,就和秦王在渑池会见。攻下第二年 15 秦王饮酒酣,曰:“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟。”赵王鼓瑟。秦御史前书曰“某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟”。蔺相如前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缶秦王,以相娱乐。”秦王怒,不许。于是相如前进缶,因跪请秦王。秦王不肯击缶。相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。于是秦王不怿,为一击缶。相如顾召赵御史书曰“某年月日,秦王为赵王击缶”。秦之群臣曰:“请以赵十五城为秦王寿”。蔺相如亦曰:“请以秦之咸阳为赵王寿。” 秦王喝酒喝得高兴时说:“我私下听说赵王喜好音乐,请赵王弹弹瑟吧!”赵王就弹起瑟来。秦国的史官走上前来写道:“某年某月某日,秦王与赵王会盟饮酒,命令赵王弹瑟。”蔺相如走向前去说:“赵王私下听说秦王善于演奏秦地的乐曲,请允许我献盆缶给秦王,(请秦王敲一敲),借此互相娱乐吧!”秦王发怒,不肯敲缶。在这时蔺相如走上前去献上一个瓦缶,趁势跪下请求秦王敲击。秦王不肯敲击瓦缶。蔺相如说:“(如大王不肯敲缶),在五步距离内,我能够把自己颈项里的血溅在大王身上!”秦王身边的侍从要用刀杀蔺相如,蔺相如瞪着眼睛呵斥他们,他们都被吓退了。于是秦王很不高兴,为赵王敲了一下瓦缶。蔺相如回头召唤赵国史官写道:“某年某月某日,秦王为赵王击缶。”秦国的众大臣说:“请赵王用赵国的十五座城为秦王祝寿。”蔺相如也说:“请把秦国的都城咸阳送给赵王祝寿。”名词作动词,杀 16秦王竟酒,终不能加胜于赵。赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动。

17既罢归国,以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。 直到酒宴结束,秦王始终未能占赵国的上风。赵国又大量陈兵边境以防备秦国入侵,秦军也不敢轻举妄动。

渑池会结束后,回到赵国,因为蔺相如功劳大,赵王任命他做上卿,位在廉颇之上。 “渑池之会”是在什么样的背景下举行的?

明确:是在秦国攻打赵国一再获胜的形势下举行的。【注意:其后(以后)秦伐(攻打)赵,拔(攻下)石城。明年(第二年)复攻赵,杀二万人。】

秦王在节节获胜的情况下,为何欲与赵王“为好”,举行“渑池之会”?

明确:军事斗争辅以外交斗争,从外交上进一步迫赵投降。

赵王赴会时作好了哪些准备?

明确:一方面相如随从保驾,另一方面廉颇作后盾,并作好了最坏的打算。(“三十日不还,则请立太子为王,以绝秦望。”)秦王怎样侮辱赵王的?从哪儿可以看出?明确:从“秦王饮酒酣”“令赵王鼓瑟”中的“酣”和“令”两个字可看出来。“酣”字写出了秦王的趾高气扬、盛气凌人的神态;“令”字表示秦王自命高赵王一等(注意:秦与赵同为诸侯,地位应该是平等的),且要写进秦的史册,这是明目张胆对赵王的侮辱。 面对秦王的侮辱,相如怎样与之针锋相对的?明确:

首先,蔺相如上前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奉盆缶秦王,以相娱乐。”(即:赵王听说秦王善于演奏秦地要的音乐,请(让我)献上一个盆缶给秦王(敲打),来互相娱乐。“为”wéi,动词,演奏)

其次,相如以拼命和秦王斗争。秦王不肯,相如又“跪请”,秦王还不肯,相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”(即:你我相距不出五步,我蔺相如能够拿头颈的鲜血溅到大王的身上了!)

再次,相如以“张目叱之”,使秦王的左右“皆靡”。在这种情况下,秦王被迫一击缶。

最后,相如又顾召赵御史书,以牙还牙。秦王一计未成,群臣又提出“请以赵十五城为秦王寿”的无礼要求,相如又如何对策?

明确:相如针锋相对,以攻为守,提出同样要求:“请以秦之咸阳为赵王寿。”咸阳是秦的都城,其价值在赵十五城之上。

“渑池之会”的结果如何?

明确:一是秦终不能加胜于赵;二是秦也不敢动兵。可以说,渑池之会是赵的胜利,秦的失败。这一段迸一步表现了相如大智大勇的品质。现在我们阅读“渑池会”的有关内容,看看哪些地方作者使用了对比。秦赵的军事实力、战略态势对比,秦国主动,赵国被动;赵国的有备和秦国的无备;秦王的奸诈和赵王的朴实;秦王的欺软怕硬和相如的针锋相对。

这一情节中相如所表现主要是智,还是勇?为什么

勇。 考虑环境事件的变化。 因为这一次两国国君面对面,闪挪的余地很少,事关国家的荣誉,还有,就是做好了军事斗争的准备。 作者在介绍“渑池会”的结局时说“位在廉颇之右”,“右”是什么意思?其作用是?说明相如的地位超过了廉颇,和前文廉颇相如的地位对比作呼应,也为负荆请罪的情节发展做铺垫。

廉颇生气有没有道理?要是你的话你不生气吗?

我看廉颇的生气很有道理的,他说的都是实际情况:自己有军功,而且是出生入死得来的,相如只凭口舌为劳,却居于上位。合理不?单纯从功劳上讲,凭良心说,谁的大?廉颇的大。我感觉这个赵王够呛,他因为相如给自己挣了面子,就不顾事实地超拨相如。造成了相如和廉颇的矛盾。廉颇不平是正常的。然而,我们是不是可以说,说廉颇负荆请罪就没有必要了呢?

有必要。 这个要看廉颇为什么请罪。廉颇请罪的原因是相如能够“以先国家之急而后私仇也”,相比之下,廉颇的作法就暴露了廉颇是“以先私仇而后国家之急也”,这就显示了两人境界的高下差别。这正是廉颇请罪的原因。也就是说廉颇请罪是在廉颇宣恶言后产生的。 廉颇曰:“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上,且相如素贱人,吾羞,不忍为之下。”宣言曰:“我见相如,必辱之。”相如闻,不肯与会。相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。 廉颇说:“我做赵国的大将,有攻城野战的大功劳,而蔺相如只不过凭着几句言辞立了些功劳,他的职位却在我之上。再说蔺相如本来是卑贱的人,我感到羞耻,不甘心位居他之下!”扬言说:“我碰见蔺相如,一定要侮辱他。”蔺相如听到这些话后,不肯和他会面,每逢上朝时常常托辞有病,不愿跟廉颇争位次的高下。过了些时候,蔺相如出门,远远看见廉颇,就掉转车子避开他。 19 于是舍人相与谏曰:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。今君与廉颇同列,廉君宣恶言而君畏匿之,恐惧殊甚,且庸人尚羞之,况于将相乎!臣等不肖,请辞去。”蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。” 相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣,相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共生,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。” 在这种情况下,门客一齐规劝他说:“我们离开父母兄弟而来侍奉您,不过是因为仰慕您的高尚品德。现在您与廉颇职位相同,廉将军散布一些恶言恶语,您却怕他,躲着他,怕得太过分了。平庸的人对这种情况尚且感到羞耻,更何况是将相呢!我们实在没有才能,请允许我们告辞离开吧!”蔺相如坚决挽留他们,说:“你们看廉将军与秦王相比哪个厉害?”门客回答说:“(廉将军)不如秦王厉害。”蔺相如说:“凭秦王那样的威风,我蔺相如敢在秦的朝廷上呵斥他,侮辱他的臣子们。相如虽然才能低下,难道偏偏害怕廉将军吗?但是我想到这样一个问题:强大的秦国之所以不敢轻易侵犯赵国,只因为有我们两个人存在啊!现在如果两虎相斗,势必不能都活下来。我之所以这样做,是以国家之急为先而以私仇为后啊!” 表原因,“所”是结构助词古今异义,近亲及姻亲 意动用法,以…为羞耻 意动用法,以…为先;后,以…为后 相如如何说服舍人的?相如退让的原因是什么?

明确:相如采用对比法来说明道理。“公之视廉将军孰与秦王?”(意思是:你们看廉将军比秦王哪一个厉害?在原句句尾省略了一个“威”字。“之”字取消句子独立性。)相如的启发提问,自然得出廉颇不如秦王的结论。然后,从国家利益的高度说明将相和对国家安全的重要性。“吾所以为此者,先国家之急而后私仇也。”(意思是:我这样做的原因,是由于把国家的急切之事放在前头,而把个人的仇怨之事放在后头呀!)由此可见,相如对廉颇的忍让,是出于以国家利益为重的目的。 廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。曰:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也。”

卒相与欢,为刎颈之交。 廉颇听到这话,解衣赤背,背着荆条,通过门客引导到蔺相如家门请罪,说:“我这个粗陋卑贱的人,不知道将军宽容我到这样的地步啊!”

两人终于和好,成为誓同生死的朋友。“刎颈”,割脖子。“交”,交情,友谊。比喻可以同生死、共患难的朋友。 明确:

第一部分(1~13段):完璧归赵

第二部分(14~16段):渑池相会

第三部分(17~21段):负荆请罪(廉蔺交欢 将相和)2.讨论:这三件事充满了矛盾冲突,能说说每件事各围绕什么矛盾展开的吗?

明确:

“完璧归赵”写的是诈璧与存璧的斗争;

“渑池相会”写的是辱赵与尊赵的斗争;

“廉蔺交欢”写的是私怨与国事的矛盾。

作者在矛盾中展开情节,刻画人物,而所有这些矛盾又都挂在对秦斗争这条主线上。学习这篇课文要始终抓住这个重点。3.讨论:文章是在矛盾的发展中表现人物性格的。全文贯串了怎样的矛盾?

明确:全文贯串了互相交织的两种矛盾:

一种是赵国与秦国的矛盾,一种是廉颇与蔺相如的矛盾。

一开始,秦恃强讹诈,赵国处境危急,矛盾十分尖锐。廉蔺二人一切为了自己的国家,彼此间并无私人恩怨。而后,随着赵秦间的矛盾几经缓和、紧张、缓和,蔺相如地位的不断上升,廉颇同他的矛盾便日益紧张。蔺的退让忍辱感动了廉颇,二人终于成了刎颈之交,矛盾消除,共同为国效劳,赵、秦间的矛盾也趋隐伏。明确:相如有意退让,“不肯与会”,“常称病”,“不欲与廉颇争列”。即使见到廉颇,相如也“引车避匿”。(“引”,退、牵拉。)从这里可以看到相如的大度与气量。廉蔺矛盾分析①讨论:廉蔺产生矛盾的原因是什么?明确:蔺相如出身低微,开始只是“赵宦者令缪贤舍人”,而现在却“拜为上卿”,“位在廉颇之右”。(补充:秦汉以前位次以右为尊。)廉蔺地位的变化是产生矛盾的客观原因。但主观原因却是因为廉颇不能正确对待自己,也不能正确对待相如。“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上。且相如素贱人,吾羞,不忍为之下!”(翻译这几句)②廉颇扬言见到相如“必辱之”。相如是如何对待的?③ 廉颇听到相如的话后如何表现?

明确:“肉袒负荆”,登门谢罪:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也!”(比较两个“之”的用法;前一个“之”,助词,相当于“的”;后一个“之”,代词,代“我”。)

④由此看出廉颇具有何种品质?

明确:知错能改,坦白直率。

⑤ “廉蔺交欢”的思想基础是什么?

明确:爱国,爱赵国,仇恨秦国。( 弄清“刎颈之交”这个成语)我们再看负荆请罪中有多少内容是对比着写的。

廉颇和相如的认识及行为对比,舍人和相如认识及行为对比,廉颇和秦王的对比,廉颇的前后态度对比。 在人物形象上,负荆请罪主要表现了相如的智还是勇? 表面上对廉颇隐忍退让,是无智也是无勇,其实是大智也是大勇,因为相如于无声处折服了勇猛的大将军廉颇。想一想相如,如果没有“以先国家之急而后私仇也”的胸怀,怎么能够将个人生死置之度外,如果没有将个人生死置之度外,怎敢在秦廷怒斥秦王祖宗十八代?敢于在渑池针锋相对?所以,负荆请罪的情节不仅表现了相如的智勇,而且解释了相如之所以智勇兼备的源头活水。

1.选取典型事件

2.在矛盾冲突中刻画人物

3.用对话描写表现人物性格本文写作特点掌握课文有关文言知识1.通假字 ⑴可与不--不=否,表疑问语气。 ⑵臣愿奉璧西入秦--奉=捧,用手托。 ⑶拜书送于庭--庭=廷,朝廷。 ⑷如有司案图--案=按,察看。 ⑸设九宾礼于廷--宾=傧 ⑹秦自缪公以来,未尝有坚明约束者也--缪=穆 ⑺唯大王与群臣孰计义之--孰=熟,仔细。 2.一词多义 ①秦贪,负其强(依仗,凭借) ②臣诚恐见欺于王而负赵(辜负,对不起) ③相如度秦王虽斋,决负约不偿城(违背) ④均之二策,宁许以负秦曲(使...承担) ⑤谦颇闻之,肉袒负荆(背着) ⑴负 ①秦昭王闻之,使人遗赵王书(派) ②其人勇士,有智谋,宜可使(出使) ③乃使其从者衣褐(让) ④大王乃遣一介之使(使臣) ①引赵使者蔺相如(引见,延请) ②左右欲引相如去(拉) ③相如引车避匿(牵,拉,引申为掉转) ①秦城恐不可得,徒见欺(白白的) ②而蔺相如徒以口舌为劳(只,只不过) ①而君幸赦臣(幸好,崐幸) ②而君幸于赵王(宠幸) ①以勇气闻于诸侯--凭 ②愿以十五城请易璧--用,拿 ③严大国之威以修敬也--来,连词 ④则请立太子为王,以绝秦望--用以,用来 ⑤吾所以为此者,以先国家之急而后么仇也--因为 ⑵使⑶引⑷徒⑸幸⑹以3.古今异义 ⑴臣所以去亲戚而事君者--去,离开;亲戚,近亲及姻亲. ⑵请指示王--指示,指给人看。 ⑶于是相如前进缶--前进,上前进献 ⑷宣言曰:事见相职必辱之-宣言,扬言,到处说 ⑸布衣之交--布衣,平民. 4.词类活用 ⑴名词作动词 ①舍相如广成传舍--舍,安置住宿 ②左右欲刃相如--刃,用刀杀 ③乃使从者衣褐--衣,穿 ⑵名词作状语 ①而相如庭斥之-廷,在朝廷上 ②故令人持璧归,间至赵矣-间,从小路 ⑶使动用法 ①完璧归赵-完,使…完整 ②秦王恐其破璧-破,使…破碎 ③宁许以负秦曲-负,使…承担 ④毕礼而归之-归,使… 回去 ⑷意动用法 ①且庸人尚羞之-羞,以…为羞耻 ②先国家之急而后私仇也-先,以…为先;后,以…为后 ⑸ 形容词用作动词 ①严大国之威以修敬也——修,尊重 ②不知将军宽之至此也——宽,宽待 ③大王必欲急臣——急,使…急、逼迫⑴判断句 ①廉颇者,赵之良将也。 ②和氏璧,天下共传宝也。 ③我为赵将 ⑵被动句 ①而君幸于赵王。 ②秦城恐不可得,徒见欺。 ⑶倒装句 ①宾语前置:何以知之。 ②定语后置:求人可使报秦者。 ③介宾短语后置:

拜送书于廷 以勇气闻于诸侯 (以勇气于诸侯闻)

故燕王欲结于君(故燕王欲与君结) 5.文言句式祝您进步 !课件60张PPT。廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传司

马

迁西汉﹒司马迁

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

人间疾苦,笔底波澜。屈原欧阳修司马迁杜甫让我们看下列诗句,哪一句是评价司马迁的?2.《史记》简介

起迄:黄帝 — 汉武帝太初四年

???????体裁:本纪、世家、列传、书、表

体例:纪传体?《史记》

(国别体?《战国策》编年体?《资治通鉴》)?

地位:二十四史中的第一部 ,中国第一部纪传体通史,既是史学巨著,又是文学巨著

???????鲁迅评价:“史家之绝唱,无韵之离骚”本纪(12)叙述历代帝王的历史

世家(30)叙述贵族王侯的历史

列传(70)历代诸侯、名官名人的事迹

表(10)各个历史时期的简单大事记

书(8) 记载典章制度,天文地理《史记》 的体裁编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书,如《左传》《资治通鉴》。国别体:以国家为单位分别记叙的历史,

如《国语》?《战国策》。纪传体:通过记叙人物活动反映历史事

件 ,如《史记》;我国著名的《二十四

史》都是纪传体史书.我国史书体例(一)通史:不间断的记叙自古及今的历史事件,如《史记》。断代史:记录某一时期或某一朝代的历

史,如《汉书》。我国史书体例(二)《廉颇蔺相如列传》高中音频朗读.rm朗读课文,初步感知。

1.划出不理解的字词句。

2.思考:本文写了几个故事?找出每一事件在文中的起止段落。 1廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻于诸侯。

2蔺相如者,赵人也,为赵宦者令缪贤舍人。 功劳、地位、声望。功劳是破齐,地位是上卿,声望是闻于诸侯。地位。而且是宦者令缪贤的舍人。(舍人地位低微,况为宦者令舍人乎!又为蔺相如被荐使秦设伏。) 阅读课文第1~2段 (1)第一自然段介绍廉颇,看看主要介绍了什么内容?

(2)第二段介绍蔺相如,看看介绍了什么? 廉颇是赵国优秀的将领。赵惠文王十六年,廉颇担任赵国的大将,攻打齐国,大败齐军,夺取了阳晋,被任命为上卿。于是廉颇凭他的勇猛善战而闻名于诸侯各国。

蔺相如是赵国人,做赵国宦官头目缪贤的门客。 拜:授予官职,任命以,介词,凭借判断句 开头使用对比手法,廉颇拜为上卿时,而蔺相如为“舍人”,突显两人地位的悬殊,影响的大小,为以后矛盾的引线。 显然,作者在前两段中使用了对比的手法。问题是,本文的主角是蔺相如,可是文章的第一段先写廉颇,这里有什么玄机? 不可删。理由有二:①本文是一篇”合传”,廉蔺二人,一将一相,相互配合,对维护赵国的安全起了重要作用。按《史记》体例,在传记开头将二人并提,表明二人的事业是密不可分的。②这样开头既突出了廉颇的战功,又突出了蔺相如的出身低微,可使读者了解缪贤举贤、赵王破格提拔、廉颇 “宣言”而后“负荆”的深刻意义。 有人说,第2段“蔺相如者,赵人也,为宦者令缪贤舍人”一句可删。理由有二:①删去此段则第1段和第3段衔接得自然;②此句与第4段开头 “宦者令缪贤曰:‘臣舍人蔺相如可使’”重复。试据文章布局的道理给予反驳。 3赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,愿以十五城请易璧。赵王与大将军廉颇诸大臣谋:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺;欲勿予,即患秦兵之来。计未定,求人可使报秦者,未得。(“秦王求璧”故事缘起)(1)概括大意。 和氏璧:中国历史上著名的美玉,由楚人卞和发现,在它流传的数百年间,被奉为“无价之宝”的“天下所共传之宝”,又称荆玉、荆虹、荆璧、和璧、和璞。 遗 (wèi):送给愿,很希望,不同于现在的“愿意”。以,用。“徒见欺”,见,被、受,被动句式。之,主谓之间的。意思是:主意没有拿定,(想)寻求一个可以出使答复秦国的人,(但)没有找到。“人可使报秦者”即“可使报秦之人”,定语后置句。 赵惠文王时,赵国得到楚国的和氏璧。秦昭王听说这件事,派人送给赵王一封信,说愿意用十五座城给赵国,请求换取和氏璧。赵王跟大将军廉颇及许多大臣商量:想把这块宝玉给秦国,又怕得不到秦国的城,白白被欺骗;想不给吧,又担心秦兵打过来。主意拿不定,想找个可以派遣去回复秦国的人,又找不到。 (3)第三自然段的主要内容是赵国得璧,秦王讨璧,赵王无奈。 作者在描述中突出赵王及大臣们左右为难,一筹莫展的情况。 请问写这个和蔺相如有什么关系? 本段写赵君臣议而不决,又有什么用意? (为相如出场作铺垫)(烘托相如胆识) 注意,许多高明的文学作品中,主要人物的出场不是随便的。我想到了《红楼梦》中贾宝玉的出场,正式出场之前做了两次预演:一是冷子兴演说荣国府,一是林黛玉和王夫人的讨论。贾宝玉正式出场,作者也没有使之一览无余,而是先让黛玉听到脚步声,然后惊鸿一瞥地露一面,去换衣服。换完了衣服回来,才给黛玉仔细观察宝玉的机会。可以说是再三再四地铺垫。现在我们看课文就会发现,情节预备做了,蔺相如仍然没有出场,作者还在铺垫。他让缪贤给大家讲了个故事。

看看在这个故事中,作者突出了什么内容。 宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。”王问:“何以知之?”对曰:“臣尝有罪,窃计欲亡走燕,臣舍人相如止臣,曰:‘君何以知燕王?’臣语曰:‘臣尝从大王与燕王会境上,燕王私握臣手,曰“愿结友”。以此知之,故欲往。’相如谓臣曰:‘夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。君不如肉袒伏斧质请罪,则幸得脱矣。’臣从其计,大王亦幸赦臣。臣窃以为其人勇士,有智谋,宜可使。” 齐读第4段窃,用在对话或书信中表示谦恭之词,意思是“我私下”。“而君幸于赵王”、“则幸得脱矣”、“大王亦幸赦臣”中三个“幸”,第一个“幸”是宠幸,后两个“幸”是侥幸。“幸于赵王”,是被动句,被赵王宠幸。 宦官头目缪贤说:“我的门客蔺相如可以出使。”赵王问:“您根据什么知道他可以出使呢?”缪贤回答说:“我曾经犯有罪过,私下打算要逃到燕国去。我的门客蔺相如阻拦我说:‘您凭什么知道燕王(会收留您)?’我告诉他,我曾跟随大王与燕王在边境相会,燕王私下握着我的手说‘愿意交个朋友’,凭这个知道他,所以打算去他那里。蔺相如对我说:‘如今赵国强,燕国弱,您又被受赵王宠幸,所以燕王想跟您结交。现在您竟从赵国逃奔到燕国,燕王害怕赵国,这种形势下燕王一定不敢收留您,反而会把您捆绑起来送回赵国的。您不如袒胸露臂,趴在斧质上请罪,就能侥幸得到赵王赦免’。我听从了他的意见,幸而大王赦免了我。我私下认为蔺相如是个勇士,有智谋,应该是可以出使的。” 看看在这个故事中,作者突出了什么内容?“缪贤荐贤”突出缪贤的笨蛋和相如的聪明。请问其中有对比吗?有。缪贤只看到“燕王私握臣手”以及“原结友”的表象,而相如能够分析燕王这样说的原因。在对比中,将相如的聪明表现得淋漓尽致。除了对原因的认识,对比还表现在解决问题的方法,以及最后的结果。试想一想,如果缪贤投奔燕王是什么结局? 自投罗网,且自绝后路。 “肉袒伏斧质请罪”的结果是什么? 缪贤仍然做着宦者令就说明了一切。 缪贤和蔺相如不同的处理,包含着对事理的认识,解决问题的思路,以及结果的对比。这就充分表明蔺相如确实高人一等。

一高在智,能够一眼看透表象;二高在勇,敢于置之死地(请罪),而且最后的结果是生。这些描写已经为我们预设了一个智勇双全的蔺相如。 于是王召见,问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”相如曰:“秦强而赵弱,不可不许。”王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?”相如曰:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵。赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。”王曰:“谁可使者?” 相如曰:“王必无人,臣愿奉璧往使。城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。” 赵王于是遂遣相如奉璧西入秦。 齐读第5段不, (fǒu)通否一定,实在宁可答应秦的请求而使它承担负理亏的责任 。以,目的连词,“负”,担负,承担,是使动用法。“臣请完璧归赵”。请,意思有二:一是敬辞,表示请您(做某事),二是谦词,请您允许我(做某事)。这里作第二种解释。(按1989年高考题第12题考了“请”字的两种不同用法,请予注意。下文还有“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟”、“璧有暇,请指示王”,这两句的“请”的用法,请注意区分。) 于是赵王召见蔺相如,问他:“秦王打算用十五座城换我的璧,可不可以给他?”蔺相如说:“秦国强大,赵国弱小,不能不答应他的要求。”赵王说:“拿走我的璧,不给我城,怎么办?”蔺相如说:“秦王用城换璧而赵国不答应,理亏的是赵国;赵国给秦璧而它不给赵国城,理亏的是秦国。比较这两种对策,宁可答应秦的请求而使它负理亏的责任。”赵王问:“可以派谁去呢?”蔺相如回答说:“大王果真找不到人,我愿意捧着和氏璧出使秦国。城给了赵国,就把璧留在秦国;城池不给赵国,我保证完整无缺地把和氏璧带回赵国。”赵王就派蔺相如带着和氏璧向西进入秦国。西,名词作状语,向西第5段:“决策入秦”

朗读并思考:这一段中哪几句是讲出使秦国的计策?

明确: “秦强而赵弱,不可不许”,“秦以城……负秦曲”;“城入赵……归赵”。

相如计策,解决了赵君臣不能解决的问题,见其智;愿当重任,奉璧入秦,见其勇。这是一见其智。见事深刻、决断明确——真乃快人快语;对奉使一事,早已成竹在胸。 秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示王。”王授璧,相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠,谓秦王曰:“大王欲得璧,使人发书至赵王,赵王悉召群臣议,皆曰‘秦贪,负其强,以空言求璧,偿城恐不可得’。议不欲予秦璧。臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎!且以一璧之故逆强秦之欢,不可。于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭。何者?严大国之威以修敬也。今臣至,大王见臣列观,礼节甚倨;得璧,传之美人,以戏弄臣。臣观大王无意偿赵王城邑,故臣复取璧。大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!”齐读第6段传给…看。美人,指嫔妃。左右,指侍从。上前指出给人看因,于是。却:退严:尊重;修敬:整饰礼仪表示敬意。 秦王坐在章台宫接见蔺相如。蔺相如捧着和氏璧呈献给秦王。秦王非常高兴,把和氏璧传给妃嫔及侍从人员看,群臣都欢呼“万岁”。蔺相如看出秦王没有把城酬报给赵国的意思,就上前说:“璧上有点毛病,请让我指给大王看。”秦王把和氏璧交给蔺相如。蔺相如于是捧着璧退了几步站住,背靠着柱子,怒发竖立,像要把帽子顶起来。他对秦王说:“大王想要得到和氏璧,派人送信给赵王,赵王召集所有大臣商议,都说:‘秦国贪婪,依仗它强大,想用空话来求和氏璧,补偿给赵国的城恐怕得不到。’打算不给秦国和氏璧。但是我认为平民之间的交往,尚且不相互欺骗,何况是大国之间的交往呢!而且因为一块璧的缘故惹得强大的秦国不高兴,不应该。于是赵王斋戒了五天,派我捧着和氏璧,在朝堂上行过叩拜礼,亲自拜送了国书。这是为什么?为的是尊重大国的威望而表示敬意。现在我来到秦国,大王却在一般的宫殿里接见我,礼节显得十分傲慢;得到璧后又将它传给妃嫔们看,以此来戏弄我。我看大王无意补偿给赵国十五座城,所以又把它取回来。大王一定要逼迫我,我的头现在就与和氏璧一起撞碎在柱子上!”第6段:“章台斥秦”

朗读提示:读出秦王傲慢、贪婪得意的神态,读出相如果断机智,凛然正气,不惜碎玉,以死报国的气势。注意“大王欲得璧……俱碎于柱矣”一段。

(1)相如从哪些地方看出秦王“无意偿城”?

明确:秦王坐章台,大喜,“传以示美人及左右,左右皆呼万岁”。以城换壁,对秦国来讲,并不占便宜,谈不上什么胜利,用不着“欢呼”。再说,秦王坐在行宫章台中,把和氏壁传递给嫔妃和侍从人员看,表现出对赵国使者轻慢无礼,故相如断定他“无意偿城”,这表现了相如过人的洞察力和判断力。

(2)相如发现秦王“无意偿赵城”后怎么办?

明确:①设计智取。乃前曰:“壁有暇,请指示王。”②说理斗争。相如一方面以“布衣之交尚不相欺”来批评秦王的欺骗手段;另一方面以赵王的谦诚来批判秦王的傲慢、不讲信义。(要求学生讲解“严大国之威以修敬也”这一句。)③誓死捍卫。相如“倚柱,怒发上冲冠”,这里写出了相如的愤怒表情。“大王必欲急臣,臣头今与壁俱碎于柱矣!”,以言辞表现相如的勇气。“相如持其壁睨柱,欲以击柱。”又以动作表现相如誓死捍卫的决心。

小结:蔺相如的性格特点:有胆识,有智谋,善于相机行事,掌握主动。相如怒斥秦王有理有节,作者用语言描写表现蔺相如的智勇。“复取璧”见其智,怒斥见其勇。二见其智勇。 7相如持其璧睨柱,欲以击柱。秦王恐其破璧,乃辞谢,固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。

8相如度秦王特以诈佯为予赵城,实不可得,乃谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。赵王送璧时,斋戒五日,今大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧。”秦王度之,终不可强夺,遂许斋五日,舍相如广成传舍。齐读第7、8段欲以击柱,欲以之击柱的省略破,使…破,撞破,使动用法婉言道歉坚决请求共同传扬,即公认的意思。舍,名词作动词,安置住宿。广成传(zhuàn)舍,广成宾馆,招待宾客的馆舍 蔺相如拿着那和氏璧,斜视着柱子,就要撞击在柱子上。秦王怕他撞碎和氏璧,就婉言道歉,坚决请求他不要把和氏璧撞碎,并召唤负责的官吏察看地图,指点着说要把从这里到那里的十五座城划归赵国。

蔺相如估计秦王只不过以欺诈的手段假装把城划给赵国,实际不能得到,就对秦王说:“和氏璧是天下公认的宝贝,赵王敬畏大王,不敢不献出来。赵王送璧的时候,斋戒了五天。现在大王也应斋戒五天,在朝堂上安设“九宾”的礼节,我才敢献上和氏璧。”秦王估计这种情况,终究不能强夺,就答应斋戒五天,把蔺相如安置在广成宾馆里。 第7、8段:“迫秦斋戒”

(1)秦王“道歉”是否仅仅因为“恐其破璧”?

明确:蔺相如的话义正辞严,切中秦方要害,使秦王理屈辞穷,从侧面体现其智勇

(2)在秦王朝廷上,面对如狼似虎的秦君臣,相如又如何对策?

明确:蔺相如不卑不亢,以诈对诈,迫秦斋戒,以争取时间。其次,私下派人把和氏壁从径道(小道)送回赵国。三见其智勇。 9相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

10秦王斋五日后,乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如。相如至,谓秦王曰:“秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。且秦强而赵弱,大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来。今以秦之强而先割十五都予赵,赵岂敢留璧而得罪于大王乎?臣知欺大王之罪当诛,臣请就汤镬,唯大王与群臣孰计议之。”

11秦王与群臣相视而嘻。左右或欲引相如去,秦王因曰:“今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢,不如因而厚遇之,使归赵,赵王岂以一璧之故欺秦邪!”卒廷见相如,毕礼而归之。 齐读第9-11段 衣 (yì)褐,穿粗布衣服,意思是化装成老百姓,衣,动词,穿坚守契约我实在怕被大王欺骗而对不起赵国 。见,表被动间(jiàn),小路,名词作状语,从小路的意思就,接近,这里是接受的意思面面相觑,发出无可奈何的苦笑声 。嘻,这里作动词

9蔺相如估计秦王虽然答应斋戒,也必定违背信约,不把城补偿给赵国,就打发他的随从穿着粗布衣服,怀揣那块璧,从小道逃走,把它送回赵国。

10秦王斋戒五天后,就在朝堂上设了“九宾”的礼仪,延请赵国使者蔺相如。蔺相如来到,对秦王说:“秦国自从秦穆公以来的二十多个国君,不曾有一个是坚守信约的。我实在怕受大王欺骗而对不起赵国,所以派人拿着璧回去,已经从小路到达赵国了。再说秦国强大而赵国弱小,大王派一个小小的使臣到赵国,赵国会立刻捧着璧送来。现在凭借秦国的强大,先割十五座城给赵国,赵国怎么敢留着璧而得罪大王呢?我知道欺骗大王的罪过应该处死,我请求受汤镬之刑。希望大王和大臣们仔细商议这件事。” 11秦王和大臣们面面相觑,发出无可奈何的苦笑声。侍从中有的要拉蔺相如离开朝堂加以处治。秦王就说:“现在杀了蔺相如,终究不能得到和氏璧,反而断绝了秦、赵的友好关系。不如趁此好好招待他,让他回赵国去。难道赵王会因为一块璧的缘故而欺骗秦国吗?”终于在朝廷上接见蔺相如,完成接见的礼节,送他回赵国去了。

第9-11段:“从者归璧”

(1)提问:秦王第二次接见,场面与第一次有何不同?

明确: 第一次 ???????????第二次

地点: 章台 ???????????????廷(议处国政的处所)

人员: 美人、侍从 ???九宾(礼待外宾的仪式)

场面如此隆重,烘托出相如的镇定自如,也表现出相如的胜利。(2)归壁于赵后,相如又怎样对秦王交代的?

明确:

①义责秦王朝历来言而无信。“未尝有坚明约束者也”。干脆说明壁已归赵;

②以“秦强而赵弱”的事实,只要“坚明约束”,“赵立奉壁来”;

③表示自己知“欺大王之罪”,“臣请就汤镬”。

④提出希望“大王与群臣孰计议之”,暗示秦王,璧已归赵,如杀掉相如,有害无利。(3)提问:在相如的一番“廷斥”下,秦王和群臣反应如何?

明确:“相视而嘻”,发出惊呼,无可奈何。秦王也只好自找台阶,说“赵王岂……欺秦邪?”最终“廷见相如……归之”。 相如既归,赵王以为贤大夫使不辱于诸侯,拜相如为上大夫。

秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。 这一层是写完壁归赵后的结局。“拜相如为上大夫”为将相不和伏笔。“秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧”为两国进入对立状态和“渑池之会”伏笔。齐读第12、13段 蔺相如回国以后,赵王认为他是个贤能的大夫,出使到诸侯国家能不受辱,就任命他做上大夫。

此后秦国没有给赵国城池,赵国也到底没有把和氏璧给秦国。默读“渑池会”的有关内容,(14-17节) 14其后秦伐赵,拔石城。明年,复攻赵,杀二万人。秦王使使者告赵王,欲与王为好,会于西河外渑池。赵王畏秦,欲毋行。廉颇、蔺相如计曰:“王不行,示赵弱且怯也。”赵王遂行,相如从。廉颇送至境,与王诀曰:“王行,度道里会遇之礼毕,还,不过三十日。三十日不还,则请立太子为王。以绝秦望。”王许之,遂与秦王会渑池。 后来,秦军攻打赵国,攻下石城。第二年秦军又攻打赵国,杀了赵国两万人。秦王派使臣告诉赵王,打算与赵王和好,在西河外渑池相会。赵王害怕秦国,想不去。廉颇、蔺相如商量说:“大王不去,显得赵国既软弱又怯懦。”赵王于是动身赴会,蔺相如随行。廉颇送到边境,跟赵王辞别时说:“大王这次出行,估计一路行程和会见的礼节完毕,直到回国,不会超过三十天。如果大王三十天没有回来,就请允许我立太子为王,以便断绝秦国要挟赵国的念头。”赵王同意廉颇的建议,就和秦王在渑池会见。攻下第二年 15 秦王饮酒酣,曰:“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟。”赵王鼓瑟。秦御史前书曰“某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟”。蔺相如前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缶秦王,以相娱乐。”秦王怒,不许。于是相如前进缶,因跪请秦王。秦王不肯击缶。相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。于是秦王不怿,为一击缶。相如顾召赵御史书曰“某年月日,秦王为赵王击缶”。秦之群臣曰:“请以赵十五城为秦王寿”。蔺相如亦曰:“请以秦之咸阳为赵王寿。” 秦王喝酒喝得高兴时说:“我私下听说赵王喜好音乐,请赵王弹弹瑟吧!”赵王就弹起瑟来。秦国的史官走上前来写道:“某年某月某日,秦王与赵王会盟饮酒,命令赵王弹瑟。”蔺相如走向前去说:“赵王私下听说秦王善于演奏秦地的乐曲,请允许我献盆缶给秦王,(请秦王敲一敲),借此互相娱乐吧!”秦王发怒,不肯敲缶。在这时蔺相如走上前去献上一个瓦缶,趁势跪下请求秦王敲击。秦王不肯敲击瓦缶。蔺相如说:“(如大王不肯敲缶),在五步距离内,我能够把自己颈项里的血溅在大王身上!”秦王身边的侍从要用刀杀蔺相如,蔺相如瞪着眼睛呵斥他们,他们都被吓退了。于是秦王很不高兴,为赵王敲了一下瓦缶。蔺相如回头召唤赵国史官写道:“某年某月某日,秦王为赵王击缶。”秦国的众大臣说:“请赵王用赵国的十五座城为秦王祝寿。”蔺相如也说:“请把秦国的都城咸阳送给赵王祝寿。”名词作动词,杀 16秦王竟酒,终不能加胜于赵。赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动。

17既罢归国,以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。 直到酒宴结束,秦王始终未能占赵国的上风。赵国又大量陈兵边境以防备秦国入侵,秦军也不敢轻举妄动。

渑池会结束后,回到赵国,因为蔺相如功劳大,赵王任命他做上卿,位在廉颇之上。 “渑池之会”是在什么样的背景下举行的?

明确:是在秦国攻打赵国一再获胜的形势下举行的。【注意:其后(以后)秦伐(攻打)赵,拔(攻下)石城。明年(第二年)复攻赵,杀二万人。】

秦王在节节获胜的情况下,为何欲与赵王“为好”,举行“渑池之会”?

明确:军事斗争辅以外交斗争,从外交上进一步迫赵投降。

赵王赴会时作好了哪些准备?

明确:一方面相如随从保驾,另一方面廉颇作后盾,并作好了最坏的打算。(“三十日不还,则请立太子为王,以绝秦望。”)秦王怎样侮辱赵王的?从哪儿可以看出?明确:从“秦王饮酒酣”“令赵王鼓瑟”中的“酣”和“令”两个字可看出来。“酣”字写出了秦王的趾高气扬、盛气凌人的神态;“令”字表示秦王自命高赵王一等(注意:秦与赵同为诸侯,地位应该是平等的),且要写进秦的史册,这是明目张胆对赵王的侮辱。 面对秦王的侮辱,相如怎样与之针锋相对的?明确:

首先,蔺相如上前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奉盆缶秦王,以相娱乐。”(即:赵王听说秦王善于演奏秦地要的音乐,请(让我)献上一个盆缶给秦王(敲打),来互相娱乐。“为”wéi,动词,演奏)

其次,相如以拼命和秦王斗争。秦王不肯,相如又“跪请”,秦王还不肯,相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”(即:你我相距不出五步,我蔺相如能够拿头颈的鲜血溅到大王的身上了!)

再次,相如以“张目叱之”,使秦王的左右“皆靡”。在这种情况下,秦王被迫一击缶。

最后,相如又顾召赵御史书,以牙还牙。秦王一计未成,群臣又提出“请以赵十五城为秦王寿”的无礼要求,相如又如何对策?

明确:相如针锋相对,以攻为守,提出同样要求:“请以秦之咸阳为赵王寿。”咸阳是秦的都城,其价值在赵十五城之上。

“渑池之会”的结果如何?

明确:一是秦终不能加胜于赵;二是秦也不敢动兵。可以说,渑池之会是赵的胜利,秦的失败。这一段迸一步表现了相如大智大勇的品质。现在我们阅读“渑池会”的有关内容,看看哪些地方作者使用了对比。秦赵的军事实力、战略态势对比,秦国主动,赵国被动;赵国的有备和秦国的无备;秦王的奸诈和赵王的朴实;秦王的欺软怕硬和相如的针锋相对。

这一情节中相如所表现主要是智,还是勇?为什么

勇。 考虑环境事件的变化。 因为这一次两国国君面对面,闪挪的余地很少,事关国家的荣誉,还有,就是做好了军事斗争的准备。 作者在介绍“渑池会”的结局时说“位在廉颇之右”,“右”是什么意思?其作用是?说明相如的地位超过了廉颇,和前文廉颇相如的地位对比作呼应,也为负荆请罪的情节发展做铺垫。

廉颇生气有没有道理?要是你的话你不生气吗?

我看廉颇的生气很有道理的,他说的都是实际情况:自己有军功,而且是出生入死得来的,相如只凭口舌为劳,却居于上位。合理不?单纯从功劳上讲,凭良心说,谁的大?廉颇的大。我感觉这个赵王够呛,他因为相如给自己挣了面子,就不顾事实地超拨相如。造成了相如和廉颇的矛盾。廉颇不平是正常的。然而,我们是不是可以说,说廉颇负荆请罪就没有必要了呢?

有必要。 这个要看廉颇为什么请罪。廉颇请罪的原因是相如能够“以先国家之急而后私仇也”,相比之下,廉颇的作法就暴露了廉颇是“以先私仇而后国家之急也”,这就显示了两人境界的高下差别。这正是廉颇请罪的原因。也就是说廉颇请罪是在廉颇宣恶言后产生的。 廉颇曰:“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上,且相如素贱人,吾羞,不忍为之下。”宣言曰:“我见相如,必辱之。”相如闻,不肯与会。相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。 廉颇说:“我做赵国的大将,有攻城野战的大功劳,而蔺相如只不过凭着几句言辞立了些功劳,他的职位却在我之上。再说蔺相如本来是卑贱的人,我感到羞耻,不甘心位居他之下!”扬言说:“我碰见蔺相如,一定要侮辱他。”蔺相如听到这些话后,不肯和他会面,每逢上朝时常常托辞有病,不愿跟廉颇争位次的高下。过了些时候,蔺相如出门,远远看见廉颇,就掉转车子避开他。 19 于是舍人相与谏曰:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。今君与廉颇同列,廉君宣恶言而君畏匿之,恐惧殊甚,且庸人尚羞之,况于将相乎!臣等不肖,请辞去。”蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。” 相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣,相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共生,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。” 在这种情况下,门客一齐规劝他说:“我们离开父母兄弟而来侍奉您,不过是因为仰慕您的高尚品德。现在您与廉颇职位相同,廉将军散布一些恶言恶语,您却怕他,躲着他,怕得太过分了。平庸的人对这种情况尚且感到羞耻,更何况是将相呢!我们实在没有才能,请允许我们告辞离开吧!”蔺相如坚决挽留他们,说:“你们看廉将军与秦王相比哪个厉害?”门客回答说:“(廉将军)不如秦王厉害。”蔺相如说:“凭秦王那样的威风,我蔺相如敢在秦的朝廷上呵斥他,侮辱他的臣子们。相如虽然才能低下,难道偏偏害怕廉将军吗?但是我想到这样一个问题:强大的秦国之所以不敢轻易侵犯赵国,只因为有我们两个人存在啊!现在如果两虎相斗,势必不能都活下来。我之所以这样做,是以国家之急为先而以私仇为后啊!” 表原因,“所”是结构助词古今异义,近亲及姻亲 意动用法,以…为羞耻 意动用法,以…为先;后,以…为后 相如如何说服舍人的?相如退让的原因是什么?

明确:相如采用对比法来说明道理。“公之视廉将军孰与秦王?”(意思是:你们看廉将军比秦王哪一个厉害?在原句句尾省略了一个“威”字。“之”字取消句子独立性。)相如的启发提问,自然得出廉颇不如秦王的结论。然后,从国家利益的高度说明将相和对国家安全的重要性。“吾所以为此者,先国家之急而后私仇也。”(意思是:我这样做的原因,是由于把国家的急切之事放在前头,而把个人的仇怨之事放在后头呀!)由此可见,相如对廉颇的忍让,是出于以国家利益为重的目的。 廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。曰:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也。”

卒相与欢,为刎颈之交。 廉颇听到这话,解衣赤背,背着荆条,通过门客引导到蔺相如家门请罪,说:“我这个粗陋卑贱的人,不知道将军宽容我到这样的地步啊!”

两人终于和好,成为誓同生死的朋友。“刎颈”,割脖子。“交”,交情,友谊。比喻可以同生死、共患难的朋友。 明确:

第一部分(1~13段):完璧归赵

第二部分(14~16段):渑池相会

第三部分(17~21段):负荆请罪(廉蔺交欢 将相和)2.讨论:这三件事充满了矛盾冲突,能说说每件事各围绕什么矛盾展开的吗?

明确:

“完璧归赵”写的是诈璧与存璧的斗争;

“渑池相会”写的是辱赵与尊赵的斗争;

“廉蔺交欢”写的是私怨与国事的矛盾。

作者在矛盾中展开情节,刻画人物,而所有这些矛盾又都挂在对秦斗争这条主线上。学习这篇课文要始终抓住这个重点。3.讨论:文章是在矛盾的发展中表现人物性格的。全文贯串了怎样的矛盾?

明确:全文贯串了互相交织的两种矛盾:

一种是赵国与秦国的矛盾,一种是廉颇与蔺相如的矛盾。

一开始,秦恃强讹诈,赵国处境危急,矛盾十分尖锐。廉蔺二人一切为了自己的国家,彼此间并无私人恩怨。而后,随着赵秦间的矛盾几经缓和、紧张、缓和,蔺相如地位的不断上升,廉颇同他的矛盾便日益紧张。蔺的退让忍辱感动了廉颇,二人终于成了刎颈之交,矛盾消除,共同为国效劳,赵、秦间的矛盾也趋隐伏。明确:相如有意退让,“不肯与会”,“常称病”,“不欲与廉颇争列”。即使见到廉颇,相如也“引车避匿”。(“引”,退、牵拉。)从这里可以看到相如的大度与气量。廉蔺矛盾分析①讨论:廉蔺产生矛盾的原因是什么?明确:蔺相如出身低微,开始只是“赵宦者令缪贤舍人”,而现在却“拜为上卿”,“位在廉颇之右”。(补充:秦汉以前位次以右为尊。)廉蔺地位的变化是产生矛盾的客观原因。但主观原因却是因为廉颇不能正确对待自己,也不能正确对待相如。“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上。且相如素贱人,吾羞,不忍为之下!”(翻译这几句)②廉颇扬言见到相如“必辱之”。相如是如何对待的?③ 廉颇听到相如的话后如何表现?

明确:“肉袒负荆”,登门谢罪:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也!”(比较两个“之”的用法;前一个“之”,助词,相当于“的”;后一个“之”,代词,代“我”。)

④由此看出廉颇具有何种品质?

明确:知错能改,坦白直率。

⑤ “廉蔺交欢”的思想基础是什么?

明确:爱国,爱赵国,仇恨秦国。( 弄清“刎颈之交”这个成语)我们再看负荆请罪中有多少内容是对比着写的。

廉颇和相如的认识及行为对比,舍人和相如认识及行为对比,廉颇和秦王的对比,廉颇的前后态度对比。 在人物形象上,负荆请罪主要表现了相如的智还是勇? 表面上对廉颇隐忍退让,是无智也是无勇,其实是大智也是大勇,因为相如于无声处折服了勇猛的大将军廉颇。想一想相如,如果没有“以先国家之急而后私仇也”的胸怀,怎么能够将个人生死置之度外,如果没有将个人生死置之度外,怎敢在秦廷怒斥秦王祖宗十八代?敢于在渑池针锋相对?所以,负荆请罪的情节不仅表现了相如的智勇,而且解释了相如之所以智勇兼备的源头活水。

1.选取典型事件

2.在矛盾冲突中刻画人物

3.用对话描写表现人物性格本文写作特点掌握课文有关文言知识1.通假字 ⑴可与不--不=否,表疑问语气。 ⑵臣愿奉璧西入秦--奉=捧,用手托。 ⑶拜书送于庭--庭=廷,朝廷。 ⑷如有司案图--案=按,察看。 ⑸设九宾礼于廷--宾=傧 ⑹秦自缪公以来,未尝有坚明约束者也--缪=穆 ⑺唯大王与群臣孰计义之--孰=熟,仔细。 2.一词多义 ①秦贪,负其强(依仗,凭借) ②臣诚恐见欺于王而负赵(辜负,对不起) ③相如度秦王虽斋,决负约不偿城(违背) ④均之二策,宁许以负秦曲(使...承担) ⑤谦颇闻之,肉袒负荆(背着) ⑴负 ①秦昭王闻之,使人遗赵王书(派) ②其人勇士,有智谋,宜可使(出使) ③乃使其从者衣褐(让) ④大王乃遣一介之使(使臣) ①引赵使者蔺相如(引见,延请) ②左右欲引相如去(拉) ③相如引车避匿(牵,拉,引申为掉转) ①秦城恐不可得,徒见欺(白白的) ②而蔺相如徒以口舌为劳(只,只不过) ①而君幸赦臣(幸好,崐幸) ②而君幸于赵王(宠幸) ①以勇气闻于诸侯--凭 ②愿以十五城请易璧--用,拿 ③严大国之威以修敬也--来,连词 ④则请立太子为王,以绝秦望--用以,用来 ⑤吾所以为此者,以先国家之急而后么仇也--因为 ⑵使⑶引⑷徒⑸幸⑹以3.古今异义 ⑴臣所以去亲戚而事君者--去,离开;亲戚,近亲及姻亲. ⑵请指示王--指示,指给人看。 ⑶于是相如前进缶--前进,上前进献 ⑷宣言曰:事见相职必辱之-宣言,扬言,到处说 ⑸布衣之交--布衣,平民. 4.词类活用 ⑴名词作动词 ①舍相如广成传舍--舍,安置住宿 ②左右欲刃相如--刃,用刀杀 ③乃使从者衣褐--衣,穿 ⑵名词作状语 ①而相如庭斥之-廷,在朝廷上 ②故令人持璧归,间至赵矣-间,从小路 ⑶使动用法 ①完璧归赵-完,使…完整 ②秦王恐其破璧-破,使…破碎 ③宁许以负秦曲-负,使…承担 ④毕礼而归之-归,使… 回去 ⑷意动用法 ①且庸人尚羞之-羞,以…为羞耻 ②先国家之急而后私仇也-先,以…为先;后,以…为后 ⑸ 形容词用作动词 ①严大国之威以修敬也——修,尊重 ②不知将军宽之至此也——宽,宽待 ③大王必欲急臣——急,使…急、逼迫⑴判断句 ①廉颇者,赵之良将也。 ②和氏璧,天下共传宝也。 ③我为赵将 ⑵被动句 ①而君幸于赵王。 ②秦城恐不可得,徒见欺。 ⑶倒装句 ①宾语前置:何以知之。 ②定语后置:求人可使报秦者。 ③介宾短语后置:

拜送书于廷 以勇气闻于诸侯 (以勇气于诸侯闻)

故燕王欲结于君(故燕王欲与君结) 5.文言句式祝您进步 !

马

迁西汉﹒司马迁

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

人间疾苦,笔底波澜。屈原欧阳修司马迁杜甫让我们看下列诗句,哪一句是评价司马迁的?2.《史记》简介

起迄:黄帝 — 汉武帝太初四年

???????体裁:本纪、世家、列传、书、表

体例:纪传体?《史记》

(国别体?《战国策》编年体?《资治通鉴》)?

地位:二十四史中的第一部 ,中国第一部纪传体通史,既是史学巨著,又是文学巨著

???????鲁迅评价:“史家之绝唱,无韵之离骚”本纪(12)叙述历代帝王的历史

世家(30)叙述贵族王侯的历史

列传(70)历代诸侯、名官名人的事迹

表(10)各个历史时期的简单大事记

书(8) 记载典章制度,天文地理《史记》 的体裁编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书,如《左传》《资治通鉴》。国别体:以国家为单位分别记叙的历史,

如《国语》?《战国策》。纪传体:通过记叙人物活动反映历史事

件 ,如《史记》;我国著名的《二十四

史》都是纪传体史书.我国史书体例(一)通史:不间断的记叙自古及今的历史事件,如《史记》。断代史:记录某一时期或某一朝代的历

史,如《汉书》。我国史书体例(二)《廉颇蔺相如列传》高中音频朗读.rm朗读课文,初步感知。

1.划出不理解的字词句。

2.思考:本文写了几个故事?找出每一事件在文中的起止段落。 1廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻于诸侯。

2蔺相如者,赵人也,为赵宦者令缪贤舍人。 功劳、地位、声望。功劳是破齐,地位是上卿,声望是闻于诸侯。地位。而且是宦者令缪贤的舍人。(舍人地位低微,况为宦者令舍人乎!又为蔺相如被荐使秦设伏。) 阅读课文第1~2段 (1)第一自然段介绍廉颇,看看主要介绍了什么内容?

(2)第二段介绍蔺相如,看看介绍了什么? 廉颇是赵国优秀的将领。赵惠文王十六年,廉颇担任赵国的大将,攻打齐国,大败齐军,夺取了阳晋,被任命为上卿。于是廉颇凭他的勇猛善战而闻名于诸侯各国。

蔺相如是赵国人,做赵国宦官头目缪贤的门客。 拜:授予官职,任命以,介词,凭借判断句 开头使用对比手法,廉颇拜为上卿时,而蔺相如为“舍人”,突显两人地位的悬殊,影响的大小,为以后矛盾的引线。 显然,作者在前两段中使用了对比的手法。问题是,本文的主角是蔺相如,可是文章的第一段先写廉颇,这里有什么玄机? 不可删。理由有二:①本文是一篇”合传”,廉蔺二人,一将一相,相互配合,对维护赵国的安全起了重要作用。按《史记》体例,在传记开头将二人并提,表明二人的事业是密不可分的。②这样开头既突出了廉颇的战功,又突出了蔺相如的出身低微,可使读者了解缪贤举贤、赵王破格提拔、廉颇 “宣言”而后“负荆”的深刻意义。 有人说,第2段“蔺相如者,赵人也,为宦者令缪贤舍人”一句可删。理由有二:①删去此段则第1段和第3段衔接得自然;②此句与第4段开头 “宦者令缪贤曰:‘臣舍人蔺相如可使’”重复。试据文章布局的道理给予反驳。 3赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,愿以十五城请易璧。赵王与大将军廉颇诸大臣谋:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺;欲勿予,即患秦兵之来。计未定,求人可使报秦者,未得。(“秦王求璧”故事缘起)(1)概括大意。 和氏璧:中国历史上著名的美玉,由楚人卞和发现,在它流传的数百年间,被奉为“无价之宝”的“天下所共传之宝”,又称荆玉、荆虹、荆璧、和璧、和璞。 遗 (wèi):送给愿,很希望,不同于现在的“愿意”。以,用。“徒见欺”,见,被、受,被动句式。之,主谓之间的。意思是:主意没有拿定,(想)寻求一个可以出使答复秦国的人,(但)没有找到。“人可使报秦者”即“可使报秦之人”,定语后置句。 赵惠文王时,赵国得到楚国的和氏璧。秦昭王听说这件事,派人送给赵王一封信,说愿意用十五座城给赵国,请求换取和氏璧。赵王跟大将军廉颇及许多大臣商量:想把这块宝玉给秦国,又怕得不到秦国的城,白白被欺骗;想不给吧,又担心秦兵打过来。主意拿不定,想找个可以派遣去回复秦国的人,又找不到。 (3)第三自然段的主要内容是赵国得璧,秦王讨璧,赵王无奈。 作者在描述中突出赵王及大臣们左右为难,一筹莫展的情况。 请问写这个和蔺相如有什么关系? 本段写赵君臣议而不决,又有什么用意? (为相如出场作铺垫)(烘托相如胆识) 注意,许多高明的文学作品中,主要人物的出场不是随便的。我想到了《红楼梦》中贾宝玉的出场,正式出场之前做了两次预演:一是冷子兴演说荣国府,一是林黛玉和王夫人的讨论。贾宝玉正式出场,作者也没有使之一览无余,而是先让黛玉听到脚步声,然后惊鸿一瞥地露一面,去换衣服。换完了衣服回来,才给黛玉仔细观察宝玉的机会。可以说是再三再四地铺垫。现在我们看课文就会发现,情节预备做了,蔺相如仍然没有出场,作者还在铺垫。他让缪贤给大家讲了个故事。

看看在这个故事中,作者突出了什么内容。 宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。”王问:“何以知之?”对曰:“臣尝有罪,窃计欲亡走燕,臣舍人相如止臣,曰:‘君何以知燕王?’臣语曰:‘臣尝从大王与燕王会境上,燕王私握臣手,曰“愿结友”。以此知之,故欲往。’相如谓臣曰:‘夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。君不如肉袒伏斧质请罪,则幸得脱矣。’臣从其计,大王亦幸赦臣。臣窃以为其人勇士,有智谋,宜可使。” 齐读第4段窃,用在对话或书信中表示谦恭之词,意思是“我私下”。“而君幸于赵王”、“则幸得脱矣”、“大王亦幸赦臣”中三个“幸”,第一个“幸”是宠幸,后两个“幸”是侥幸。“幸于赵王”,是被动句,被赵王宠幸。 宦官头目缪贤说:“我的门客蔺相如可以出使。”赵王问:“您根据什么知道他可以出使呢?”缪贤回答说:“我曾经犯有罪过,私下打算要逃到燕国去。我的门客蔺相如阻拦我说:‘您凭什么知道燕王(会收留您)?’我告诉他,我曾跟随大王与燕王在边境相会,燕王私下握着我的手说‘愿意交个朋友’,凭这个知道他,所以打算去他那里。蔺相如对我说:‘如今赵国强,燕国弱,您又被受赵王宠幸,所以燕王想跟您结交。现在您竟从赵国逃奔到燕国,燕王害怕赵国,这种形势下燕王一定不敢收留您,反而会把您捆绑起来送回赵国的。您不如袒胸露臂,趴在斧质上请罪,就能侥幸得到赵王赦免’。我听从了他的意见,幸而大王赦免了我。我私下认为蔺相如是个勇士,有智谋,应该是可以出使的。” 看看在这个故事中,作者突出了什么内容?“缪贤荐贤”突出缪贤的笨蛋和相如的聪明。请问其中有对比吗?有。缪贤只看到“燕王私握臣手”以及“原结友”的表象,而相如能够分析燕王这样说的原因。在对比中,将相如的聪明表现得淋漓尽致。除了对原因的认识,对比还表现在解决问题的方法,以及最后的结果。试想一想,如果缪贤投奔燕王是什么结局? 自投罗网,且自绝后路。 “肉袒伏斧质请罪”的结果是什么? 缪贤仍然做着宦者令就说明了一切。 缪贤和蔺相如不同的处理,包含着对事理的认识,解决问题的思路,以及结果的对比。这就充分表明蔺相如确实高人一等。

一高在智,能够一眼看透表象;二高在勇,敢于置之死地(请罪),而且最后的结果是生。这些描写已经为我们预设了一个智勇双全的蔺相如。 于是王召见,问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”相如曰:“秦强而赵弱,不可不许。”王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?”相如曰:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵。赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。”王曰:“谁可使者?” 相如曰:“王必无人,臣愿奉璧往使。城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。” 赵王于是遂遣相如奉璧西入秦。 齐读第5段不, (fǒu)通否一定,实在宁可答应秦的请求而使它承担负理亏的责任 。以,目的连词,“负”,担负,承担,是使动用法。“臣请完璧归赵”。请,意思有二:一是敬辞,表示请您(做某事),二是谦词,请您允许我(做某事)。这里作第二种解释。(按1989年高考题第12题考了“请”字的两种不同用法,请予注意。下文还有“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟”、“璧有暇,请指示王”,这两句的“请”的用法,请注意区分。) 于是赵王召见蔺相如,问他:“秦王打算用十五座城换我的璧,可不可以给他?”蔺相如说:“秦国强大,赵国弱小,不能不答应他的要求。”赵王说:“拿走我的璧,不给我城,怎么办?”蔺相如说:“秦王用城换璧而赵国不答应,理亏的是赵国;赵国给秦璧而它不给赵国城,理亏的是秦国。比较这两种对策,宁可答应秦的请求而使它负理亏的责任。”赵王问:“可以派谁去呢?”蔺相如回答说:“大王果真找不到人,我愿意捧着和氏璧出使秦国。城给了赵国,就把璧留在秦国;城池不给赵国,我保证完整无缺地把和氏璧带回赵国。”赵王就派蔺相如带着和氏璧向西进入秦国。西,名词作状语,向西第5段:“决策入秦”

朗读并思考:这一段中哪几句是讲出使秦国的计策?

明确: “秦强而赵弱,不可不许”,“秦以城……负秦曲”;“城入赵……归赵”。

相如计策,解决了赵君臣不能解决的问题,见其智;愿当重任,奉璧入秦,见其勇。这是一见其智。见事深刻、决断明确——真乃快人快语;对奉使一事,早已成竹在胸。 秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示王。”王授璧,相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠,谓秦王曰:“大王欲得璧,使人发书至赵王,赵王悉召群臣议,皆曰‘秦贪,负其强,以空言求璧,偿城恐不可得’。议不欲予秦璧。臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎!且以一璧之故逆强秦之欢,不可。于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭。何者?严大国之威以修敬也。今臣至,大王见臣列观,礼节甚倨;得璧,传之美人,以戏弄臣。臣观大王无意偿赵王城邑,故臣复取璧。大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!”齐读第6段传给…看。美人,指嫔妃。左右,指侍从。上前指出给人看因,于是。却:退严:尊重;修敬:整饰礼仪表示敬意。 秦王坐在章台宫接见蔺相如。蔺相如捧着和氏璧呈献给秦王。秦王非常高兴,把和氏璧传给妃嫔及侍从人员看,群臣都欢呼“万岁”。蔺相如看出秦王没有把城酬报给赵国的意思,就上前说:“璧上有点毛病,请让我指给大王看。”秦王把和氏璧交给蔺相如。蔺相如于是捧着璧退了几步站住,背靠着柱子,怒发竖立,像要把帽子顶起来。他对秦王说:“大王想要得到和氏璧,派人送信给赵王,赵王召集所有大臣商议,都说:‘秦国贪婪,依仗它强大,想用空话来求和氏璧,补偿给赵国的城恐怕得不到。’打算不给秦国和氏璧。但是我认为平民之间的交往,尚且不相互欺骗,何况是大国之间的交往呢!而且因为一块璧的缘故惹得强大的秦国不高兴,不应该。于是赵王斋戒了五天,派我捧着和氏璧,在朝堂上行过叩拜礼,亲自拜送了国书。这是为什么?为的是尊重大国的威望而表示敬意。现在我来到秦国,大王却在一般的宫殿里接见我,礼节显得十分傲慢;得到璧后又将它传给妃嫔们看,以此来戏弄我。我看大王无意补偿给赵国十五座城,所以又把它取回来。大王一定要逼迫我,我的头现在就与和氏璧一起撞碎在柱子上!”第6段:“章台斥秦”

朗读提示:读出秦王傲慢、贪婪得意的神态,读出相如果断机智,凛然正气,不惜碎玉,以死报国的气势。注意“大王欲得璧……俱碎于柱矣”一段。

(1)相如从哪些地方看出秦王“无意偿城”?

明确:秦王坐章台,大喜,“传以示美人及左右,左右皆呼万岁”。以城换壁,对秦国来讲,并不占便宜,谈不上什么胜利,用不着“欢呼”。再说,秦王坐在行宫章台中,把和氏壁传递给嫔妃和侍从人员看,表现出对赵国使者轻慢无礼,故相如断定他“无意偿城”,这表现了相如过人的洞察力和判断力。

(2)相如发现秦王“无意偿赵城”后怎么办?

明确:①设计智取。乃前曰:“壁有暇,请指示王。”②说理斗争。相如一方面以“布衣之交尚不相欺”来批评秦王的欺骗手段;另一方面以赵王的谦诚来批判秦王的傲慢、不讲信义。(要求学生讲解“严大国之威以修敬也”这一句。)③誓死捍卫。相如“倚柱,怒发上冲冠”,这里写出了相如的愤怒表情。“大王必欲急臣,臣头今与壁俱碎于柱矣!”,以言辞表现相如的勇气。“相如持其壁睨柱,欲以击柱。”又以动作表现相如誓死捍卫的决心。

小结:蔺相如的性格特点:有胆识,有智谋,善于相机行事,掌握主动。相如怒斥秦王有理有节,作者用语言描写表现蔺相如的智勇。“复取璧”见其智,怒斥见其勇。二见其智勇。 7相如持其璧睨柱,欲以击柱。秦王恐其破璧,乃辞谢,固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。

8相如度秦王特以诈佯为予赵城,实不可得,乃谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。赵王送璧时,斋戒五日,今大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧。”秦王度之,终不可强夺,遂许斋五日,舍相如广成传舍。齐读第7、8段欲以击柱,欲以之击柱的省略破,使…破,撞破,使动用法婉言道歉坚决请求共同传扬,即公认的意思。舍,名词作动词,安置住宿。广成传(zhuàn)舍,广成宾馆,招待宾客的馆舍 蔺相如拿着那和氏璧,斜视着柱子,就要撞击在柱子上。秦王怕他撞碎和氏璧,就婉言道歉,坚决请求他不要把和氏璧撞碎,并召唤负责的官吏察看地图,指点着说要把从这里到那里的十五座城划归赵国。

蔺相如估计秦王只不过以欺诈的手段假装把城划给赵国,实际不能得到,就对秦王说:“和氏璧是天下公认的宝贝,赵王敬畏大王,不敢不献出来。赵王送璧的时候,斋戒了五天。现在大王也应斋戒五天,在朝堂上安设“九宾”的礼节,我才敢献上和氏璧。”秦王估计这种情况,终究不能强夺,就答应斋戒五天,把蔺相如安置在广成宾馆里。 第7、8段:“迫秦斋戒”

(1)秦王“道歉”是否仅仅因为“恐其破璧”?

明确:蔺相如的话义正辞严,切中秦方要害,使秦王理屈辞穷,从侧面体现其智勇

(2)在秦王朝廷上,面对如狼似虎的秦君臣,相如又如何对策?

明确:蔺相如不卑不亢,以诈对诈,迫秦斋戒,以争取时间。其次,私下派人把和氏壁从径道(小道)送回赵国。三见其智勇。 9相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

10秦王斋五日后,乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如。相如至,谓秦王曰:“秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。且秦强而赵弱,大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来。今以秦之强而先割十五都予赵,赵岂敢留璧而得罪于大王乎?臣知欺大王之罪当诛,臣请就汤镬,唯大王与群臣孰计议之。”

11秦王与群臣相视而嘻。左右或欲引相如去,秦王因曰:“今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢,不如因而厚遇之,使归赵,赵王岂以一璧之故欺秦邪!”卒廷见相如,毕礼而归之。 齐读第9-11段 衣 (yì)褐,穿粗布衣服,意思是化装成老百姓,衣,动词,穿坚守契约我实在怕被大王欺骗而对不起赵国 。见,表被动间(jiàn),小路,名词作状语,从小路的意思就,接近,这里是接受的意思面面相觑,发出无可奈何的苦笑声 。嘻,这里作动词

9蔺相如估计秦王虽然答应斋戒,也必定违背信约,不把城补偿给赵国,就打发他的随从穿着粗布衣服,怀揣那块璧,从小道逃走,把它送回赵国。

10秦王斋戒五天后,就在朝堂上设了“九宾”的礼仪,延请赵国使者蔺相如。蔺相如来到,对秦王说:“秦国自从秦穆公以来的二十多个国君,不曾有一个是坚守信约的。我实在怕受大王欺骗而对不起赵国,所以派人拿着璧回去,已经从小路到达赵国了。再说秦国强大而赵国弱小,大王派一个小小的使臣到赵国,赵国会立刻捧着璧送来。现在凭借秦国的强大,先割十五座城给赵国,赵国怎么敢留着璧而得罪大王呢?我知道欺骗大王的罪过应该处死,我请求受汤镬之刑。希望大王和大臣们仔细商议这件事。” 11秦王和大臣们面面相觑,发出无可奈何的苦笑声。侍从中有的要拉蔺相如离开朝堂加以处治。秦王就说:“现在杀了蔺相如,终究不能得到和氏璧,反而断绝了秦、赵的友好关系。不如趁此好好招待他,让他回赵国去。难道赵王会因为一块璧的缘故而欺骗秦国吗?”终于在朝廷上接见蔺相如,完成接见的礼节,送他回赵国去了。

第9-11段:“从者归璧”

(1)提问:秦王第二次接见,场面与第一次有何不同?

明确: 第一次 ???????????第二次

地点: 章台 ???????????????廷(议处国政的处所)

人员: 美人、侍从 ???九宾(礼待外宾的仪式)

场面如此隆重,烘托出相如的镇定自如,也表现出相如的胜利。(2)归壁于赵后,相如又怎样对秦王交代的?

明确:

①义责秦王朝历来言而无信。“未尝有坚明约束者也”。干脆说明壁已归赵;

②以“秦强而赵弱”的事实,只要“坚明约束”,“赵立奉壁来”;

③表示自己知“欺大王之罪”,“臣请就汤镬”。

④提出希望“大王与群臣孰计议之”,暗示秦王,璧已归赵,如杀掉相如,有害无利。(3)提问:在相如的一番“廷斥”下,秦王和群臣反应如何?

明确:“相视而嘻”,发出惊呼,无可奈何。秦王也只好自找台阶,说“赵王岂……欺秦邪?”最终“廷见相如……归之”。 相如既归,赵王以为贤大夫使不辱于诸侯,拜相如为上大夫。

秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。 这一层是写完壁归赵后的结局。“拜相如为上大夫”为将相不和伏笔。“秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧”为两国进入对立状态和“渑池之会”伏笔。齐读第12、13段 蔺相如回国以后,赵王认为他是个贤能的大夫,出使到诸侯国家能不受辱,就任命他做上大夫。

此后秦国没有给赵国城池,赵国也到底没有把和氏璧给秦国。默读“渑池会”的有关内容,(14-17节) 14其后秦伐赵,拔石城。明年,复攻赵,杀二万人。秦王使使者告赵王,欲与王为好,会于西河外渑池。赵王畏秦,欲毋行。廉颇、蔺相如计曰:“王不行,示赵弱且怯也。”赵王遂行,相如从。廉颇送至境,与王诀曰:“王行,度道里会遇之礼毕,还,不过三十日。三十日不还,则请立太子为王。以绝秦望。”王许之,遂与秦王会渑池。 后来,秦军攻打赵国,攻下石城。第二年秦军又攻打赵国,杀了赵国两万人。秦王派使臣告诉赵王,打算与赵王和好,在西河外渑池相会。赵王害怕秦国,想不去。廉颇、蔺相如商量说:“大王不去,显得赵国既软弱又怯懦。”赵王于是动身赴会,蔺相如随行。廉颇送到边境,跟赵王辞别时说:“大王这次出行,估计一路行程和会见的礼节完毕,直到回国,不会超过三十天。如果大王三十天没有回来,就请允许我立太子为王,以便断绝秦国要挟赵国的念头。”赵王同意廉颇的建议,就和秦王在渑池会见。攻下第二年 15 秦王饮酒酣,曰:“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟。”赵王鼓瑟。秦御史前书曰“某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟”。蔺相如前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缶秦王,以相娱乐。”秦王怒,不许。于是相如前进缶,因跪请秦王。秦王不肯击缶。相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。于是秦王不怿,为一击缶。相如顾召赵御史书曰“某年月日,秦王为赵王击缶”。秦之群臣曰:“请以赵十五城为秦王寿”。蔺相如亦曰:“请以秦之咸阳为赵王寿。” 秦王喝酒喝得高兴时说:“我私下听说赵王喜好音乐,请赵王弹弹瑟吧!”赵王就弹起瑟来。秦国的史官走上前来写道:“某年某月某日,秦王与赵王会盟饮酒,命令赵王弹瑟。”蔺相如走向前去说:“赵王私下听说秦王善于演奏秦地的乐曲,请允许我献盆缶给秦王,(请秦王敲一敲),借此互相娱乐吧!”秦王发怒,不肯敲缶。在这时蔺相如走上前去献上一个瓦缶,趁势跪下请求秦王敲击。秦王不肯敲击瓦缶。蔺相如说:“(如大王不肯敲缶),在五步距离内,我能够把自己颈项里的血溅在大王身上!”秦王身边的侍从要用刀杀蔺相如,蔺相如瞪着眼睛呵斥他们,他们都被吓退了。于是秦王很不高兴,为赵王敲了一下瓦缶。蔺相如回头召唤赵国史官写道:“某年某月某日,秦王为赵王击缶。”秦国的众大臣说:“请赵王用赵国的十五座城为秦王祝寿。”蔺相如也说:“请把秦国的都城咸阳送给赵王祝寿。”名词作动词,杀 16秦王竟酒,终不能加胜于赵。赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动。

17既罢归国,以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。 直到酒宴结束,秦王始终未能占赵国的上风。赵国又大量陈兵边境以防备秦国入侵,秦军也不敢轻举妄动。

渑池会结束后,回到赵国,因为蔺相如功劳大,赵王任命他做上卿,位在廉颇之上。 “渑池之会”是在什么样的背景下举行的?

明确:是在秦国攻打赵国一再获胜的形势下举行的。【注意:其后(以后)秦伐(攻打)赵,拔(攻下)石城。明年(第二年)复攻赵,杀二万人。】

秦王在节节获胜的情况下,为何欲与赵王“为好”,举行“渑池之会”?

明确:军事斗争辅以外交斗争,从外交上进一步迫赵投降。

赵王赴会时作好了哪些准备?

明确:一方面相如随从保驾,另一方面廉颇作后盾,并作好了最坏的打算。(“三十日不还,则请立太子为王,以绝秦望。”)秦王怎样侮辱赵王的?从哪儿可以看出?明确:从“秦王饮酒酣”“令赵王鼓瑟”中的“酣”和“令”两个字可看出来。“酣”字写出了秦王的趾高气扬、盛气凌人的神态;“令”字表示秦王自命高赵王一等(注意:秦与赵同为诸侯,地位应该是平等的),且要写进秦的史册,这是明目张胆对赵王的侮辱。 面对秦王的侮辱,相如怎样与之针锋相对的?明确:

首先,蔺相如上前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奉盆缶秦王,以相娱乐。”(即:赵王听说秦王善于演奏秦地要的音乐,请(让我)献上一个盆缶给秦王(敲打),来互相娱乐。“为”wéi,动词,演奏)

其次,相如以拼命和秦王斗争。秦王不肯,相如又“跪请”,秦王还不肯,相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”(即:你我相距不出五步,我蔺相如能够拿头颈的鲜血溅到大王的身上了!)

再次,相如以“张目叱之”,使秦王的左右“皆靡”。在这种情况下,秦王被迫一击缶。

最后,相如又顾召赵御史书,以牙还牙。秦王一计未成,群臣又提出“请以赵十五城为秦王寿”的无礼要求,相如又如何对策?

明确:相如针锋相对,以攻为守,提出同样要求:“请以秦之咸阳为赵王寿。”咸阳是秦的都城,其价值在赵十五城之上。

“渑池之会”的结果如何?

明确:一是秦终不能加胜于赵;二是秦也不敢动兵。可以说,渑池之会是赵的胜利,秦的失败。这一段迸一步表现了相如大智大勇的品质。现在我们阅读“渑池会”的有关内容,看看哪些地方作者使用了对比。秦赵的军事实力、战略态势对比,秦国主动,赵国被动;赵国的有备和秦国的无备;秦王的奸诈和赵王的朴实;秦王的欺软怕硬和相如的针锋相对。

这一情节中相如所表现主要是智,还是勇?为什么

勇。 考虑环境事件的变化。 因为这一次两国国君面对面,闪挪的余地很少,事关国家的荣誉,还有,就是做好了军事斗争的准备。 作者在介绍“渑池会”的结局时说“位在廉颇之右”,“右”是什么意思?其作用是?说明相如的地位超过了廉颇,和前文廉颇相如的地位对比作呼应,也为负荆请罪的情节发展做铺垫。

廉颇生气有没有道理?要是你的话你不生气吗?

我看廉颇的生气很有道理的,他说的都是实际情况:自己有军功,而且是出生入死得来的,相如只凭口舌为劳,却居于上位。合理不?单纯从功劳上讲,凭良心说,谁的大?廉颇的大。我感觉这个赵王够呛,他因为相如给自己挣了面子,就不顾事实地超拨相如。造成了相如和廉颇的矛盾。廉颇不平是正常的。然而,我们是不是可以说,说廉颇负荆请罪就没有必要了呢?

有必要。 这个要看廉颇为什么请罪。廉颇请罪的原因是相如能够“以先国家之急而后私仇也”,相比之下,廉颇的作法就暴露了廉颇是“以先私仇而后国家之急也”,这就显示了两人境界的高下差别。这正是廉颇请罪的原因。也就是说廉颇请罪是在廉颇宣恶言后产生的。 廉颇曰:“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上,且相如素贱人,吾羞,不忍为之下。”宣言曰:“我见相如,必辱之。”相如闻,不肯与会。相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。 廉颇说:“我做赵国的大将,有攻城野战的大功劳,而蔺相如只不过凭着几句言辞立了些功劳,他的职位却在我之上。再说蔺相如本来是卑贱的人,我感到羞耻,不甘心位居他之下!”扬言说:“我碰见蔺相如,一定要侮辱他。”蔺相如听到这些话后,不肯和他会面,每逢上朝时常常托辞有病,不愿跟廉颇争位次的高下。过了些时候,蔺相如出门,远远看见廉颇,就掉转车子避开他。 19 于是舍人相与谏曰:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。今君与廉颇同列,廉君宣恶言而君畏匿之,恐惧殊甚,且庸人尚羞之,况于将相乎!臣等不肖,请辞去。”蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。” 相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣,相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共生,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。” 在这种情况下,门客一齐规劝他说:“我们离开父母兄弟而来侍奉您,不过是因为仰慕您的高尚品德。现在您与廉颇职位相同,廉将军散布一些恶言恶语,您却怕他,躲着他,怕得太过分了。平庸的人对这种情况尚且感到羞耻,更何况是将相呢!我们实在没有才能,请允许我们告辞离开吧!”蔺相如坚决挽留他们,说:“你们看廉将军与秦王相比哪个厉害?”门客回答说:“(廉将军)不如秦王厉害。”蔺相如说:“凭秦王那样的威风,我蔺相如敢在秦的朝廷上呵斥他,侮辱他的臣子们。相如虽然才能低下,难道偏偏害怕廉将军吗?但是我想到这样一个问题:强大的秦国之所以不敢轻易侵犯赵国,只因为有我们两个人存在啊!现在如果两虎相斗,势必不能都活下来。我之所以这样做,是以国家之急为先而以私仇为后啊!” 表原因,“所”是结构助词古今异义,近亲及姻亲 意动用法,以…为羞耻 意动用法,以…为先;后,以…为后 相如如何说服舍人的?相如退让的原因是什么?

明确:相如采用对比法来说明道理。“公之视廉将军孰与秦王?”(意思是:你们看廉将军比秦王哪一个厉害?在原句句尾省略了一个“威”字。“之”字取消句子独立性。)相如的启发提问,自然得出廉颇不如秦王的结论。然后,从国家利益的高度说明将相和对国家安全的重要性。“吾所以为此者,先国家之急而后私仇也。”(意思是:我这样做的原因,是由于把国家的急切之事放在前头,而把个人的仇怨之事放在后头呀!)由此可见,相如对廉颇的忍让,是出于以国家利益为重的目的。 廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。曰:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也。”

卒相与欢,为刎颈之交。 廉颇听到这话,解衣赤背,背着荆条,通过门客引导到蔺相如家门请罪,说:“我这个粗陋卑贱的人,不知道将军宽容我到这样的地步啊!”

两人终于和好,成为誓同生死的朋友。“刎颈”,割脖子。“交”,交情,友谊。比喻可以同生死、共患难的朋友。 明确:

第一部分(1~13段):完璧归赵

第二部分(14~16段):渑池相会

第三部分(17~21段):负荆请罪(廉蔺交欢 将相和)2.讨论:这三件事充满了矛盾冲突,能说说每件事各围绕什么矛盾展开的吗?

明确:

“完璧归赵”写的是诈璧与存璧的斗争;

“渑池相会”写的是辱赵与尊赵的斗争;

“廉蔺交欢”写的是私怨与国事的矛盾。

作者在矛盾中展开情节,刻画人物,而所有这些矛盾又都挂在对秦斗争这条主线上。学习这篇课文要始终抓住这个重点。3.讨论:文章是在矛盾的发展中表现人物性格的。全文贯串了怎样的矛盾?

明确:全文贯串了互相交织的两种矛盾:

一种是赵国与秦国的矛盾,一种是廉颇与蔺相如的矛盾。

一开始,秦恃强讹诈,赵国处境危急,矛盾十分尖锐。廉蔺二人一切为了自己的国家,彼此间并无私人恩怨。而后,随着赵秦间的矛盾几经缓和、紧张、缓和,蔺相如地位的不断上升,廉颇同他的矛盾便日益紧张。蔺的退让忍辱感动了廉颇,二人终于成了刎颈之交,矛盾消除,共同为国效劳,赵、秦间的矛盾也趋隐伏。明确:相如有意退让,“不肯与会”,“常称病”,“不欲与廉颇争列”。即使见到廉颇,相如也“引车避匿”。(“引”,退、牵拉。)从这里可以看到相如的大度与气量。廉蔺矛盾分析①讨论:廉蔺产生矛盾的原因是什么?明确:蔺相如出身低微,开始只是“赵宦者令缪贤舍人”,而现在却“拜为上卿”,“位在廉颇之右”。(补充:秦汉以前位次以右为尊。)廉蔺地位的变化是产生矛盾的客观原因。但主观原因却是因为廉颇不能正确对待自己,也不能正确对待相如。“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上。且相如素贱人,吾羞,不忍为之下!”(翻译这几句)②廉颇扬言见到相如“必辱之”。相如是如何对待的?③ 廉颇听到相如的话后如何表现?

明确:“肉袒负荆”,登门谢罪:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也!”(比较两个“之”的用法;前一个“之”,助词,相当于“的”;后一个“之”,代词,代“我”。)

④由此看出廉颇具有何种品质?

明确:知错能改,坦白直率。

⑤ “廉蔺交欢”的思想基础是什么?

明确:爱国,爱赵国,仇恨秦国。( 弄清“刎颈之交”这个成语)我们再看负荆请罪中有多少内容是对比着写的。

廉颇和相如的认识及行为对比,舍人和相如认识及行为对比,廉颇和秦王的对比,廉颇的前后态度对比。 在人物形象上,负荆请罪主要表现了相如的智还是勇? 表面上对廉颇隐忍退让,是无智也是无勇,其实是大智也是大勇,因为相如于无声处折服了勇猛的大将军廉颇。想一想相如,如果没有“以先国家之急而后私仇也”的胸怀,怎么能够将个人生死置之度外,如果没有将个人生死置之度外,怎敢在秦廷怒斥秦王祖宗十八代?敢于在渑池针锋相对?所以,负荆请罪的情节不仅表现了相如的智勇,而且解释了相如之所以智勇兼备的源头活水。

1.选取典型事件

2.在矛盾冲突中刻画人物

3.用对话描写表现人物性格本文写作特点掌握课文有关文言知识1.通假字 ⑴可与不--不=否,表疑问语气。 ⑵臣愿奉璧西入秦--奉=捧,用手托。 ⑶拜书送于庭--庭=廷,朝廷。 ⑷如有司案图--案=按,察看。 ⑸设九宾礼于廷--宾=傧 ⑹秦自缪公以来,未尝有坚明约束者也--缪=穆 ⑺唯大王与群臣孰计义之--孰=熟,仔细。 2.一词多义 ①秦贪,负其强(依仗,凭借) ②臣诚恐见欺于王而负赵(辜负,对不起) ③相如度秦王虽斋,决负约不偿城(违背) ④均之二策,宁许以负秦曲(使...承担) ⑤谦颇闻之,肉袒负荆(背着) ⑴负 ①秦昭王闻之,使人遗赵王书(派) ②其人勇士,有智谋,宜可使(出使) ③乃使其从者衣褐(让) ④大王乃遣一介之使(使臣) ①引赵使者蔺相如(引见,延请) ②左右欲引相如去(拉) ③相如引车避匿(牵,拉,引申为掉转) ①秦城恐不可得,徒见欺(白白的) ②而蔺相如徒以口舌为劳(只,只不过) ①而君幸赦臣(幸好,崐幸) ②而君幸于赵王(宠幸) ①以勇气闻于诸侯--凭 ②愿以十五城请易璧--用,拿 ③严大国之威以修敬也--来,连词 ④则请立太子为王,以绝秦望--用以,用来 ⑤吾所以为此者,以先国家之急而后么仇也--因为 ⑵使⑶引⑷徒⑸幸⑹以3.古今异义 ⑴臣所以去亲戚而事君者--去,离开;亲戚,近亲及姻亲. ⑵请指示王--指示,指给人看。 ⑶于是相如前进缶--前进,上前进献 ⑷宣言曰:事见相职必辱之-宣言,扬言,到处说 ⑸布衣之交--布衣,平民. 4.词类活用 ⑴名词作动词 ①舍相如广成传舍--舍,安置住宿 ②左右欲刃相如--刃,用刀杀 ③乃使从者衣褐--衣,穿 ⑵名词作状语 ①而相如庭斥之-廷,在朝廷上 ②故令人持璧归,间至赵矣-间,从小路 ⑶使动用法 ①完璧归赵-完,使…完整 ②秦王恐其破璧-破,使…破碎 ③宁许以负秦曲-负,使…承担 ④毕礼而归之-归,使… 回去 ⑷意动用法 ①且庸人尚羞之-羞,以…为羞耻 ②先国家之急而后私仇也-先,以…为先;后,以…为后 ⑸ 形容词用作动词 ①严大国之威以修敬也——修,尊重 ②不知将军宽之至此也——宽,宽待 ③大王必欲急臣——急,使…急、逼迫⑴判断句 ①廉颇者,赵之良将也。 ②和氏璧,天下共传宝也。 ③我为赵将 ⑵被动句 ①而君幸于赵王。 ②秦城恐不可得,徒见欺。 ⑶倒装句 ①宾语前置:何以知之。 ②定语后置:求人可使报秦者。 ③介宾短语后置:

拜送书于廷 以勇气闻于诸侯 (以勇气于诸侯闻)

故燕王欲结于君(故燕王欲与君结) 5.文言句式祝您进步 !课件60张PPT。廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传司

马

迁西汉﹒司马迁

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

人间疾苦,笔底波澜。屈原欧阳修司马迁杜甫让我们看下列诗句,哪一句是评价司马迁的?2.《史记》简介

起迄:黄帝 — 汉武帝太初四年

???????体裁:本纪、世家、列传、书、表

体例:纪传体?《史记》

(国别体?《战国策》编年体?《资治通鉴》)?

地位:二十四史中的第一部 ,中国第一部纪传体通史,既是史学巨著,又是文学巨著

???????鲁迅评价:“史家之绝唱,无韵之离骚”本纪(12)叙述历代帝王的历史

世家(30)叙述贵族王侯的历史

列传(70)历代诸侯、名官名人的事迹

表(10)各个历史时期的简单大事记

书(8) 记载典章制度,天文地理《史记》 的体裁编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书,如《左传》《资治通鉴》。国别体:以国家为单位分别记叙的历史,

如《国语》?《战国策》。纪传体:通过记叙人物活动反映历史事

件 ,如《史记》;我国著名的《二十四

史》都是纪传体史书.我国史书体例(一)通史:不间断的记叙自古及今的历史事件,如《史记》。断代史:记录某一时期或某一朝代的历

史,如《汉书》。我国史书体例(二)《廉颇蔺相如列传》高中音频朗读.rm朗读课文,初步感知。

1.划出不理解的字词句。

2.思考:本文写了几个故事?找出每一事件在文中的起止段落。 1廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻于诸侯。

2蔺相如者,赵人也,为赵宦者令缪贤舍人。 功劳、地位、声望。功劳是破齐,地位是上卿,声望是闻于诸侯。地位。而且是宦者令缪贤的舍人。(舍人地位低微,况为宦者令舍人乎!又为蔺相如被荐使秦设伏。) 阅读课文第1~2段 (1)第一自然段介绍廉颇,看看主要介绍了什么内容?

(2)第二段介绍蔺相如,看看介绍了什么? 廉颇是赵国优秀的将领。赵惠文王十六年,廉颇担任赵国的大将,攻打齐国,大败齐军,夺取了阳晋,被任命为上卿。于是廉颇凭他的勇猛善战而闻名于诸侯各国。

蔺相如是赵国人,做赵国宦官头目缪贤的门客。 拜:授予官职,任命以,介词,凭借判断句 开头使用对比手法,廉颇拜为上卿时,而蔺相如为“舍人”,突显两人地位的悬殊,影响的大小,为以后矛盾的引线。 显然,作者在前两段中使用了对比的手法。问题是,本文的主角是蔺相如,可是文章的第一段先写廉颇,这里有什么玄机? 不可删。理由有二:①本文是一篇”合传”,廉蔺二人,一将一相,相互配合,对维护赵国的安全起了重要作用。按《史记》体例,在传记开头将二人并提,表明二人的事业是密不可分的。②这样开头既突出了廉颇的战功,又突出了蔺相如的出身低微,可使读者了解缪贤举贤、赵王破格提拔、廉颇 “宣言”而后“负荆”的深刻意义。 有人说,第2段“蔺相如者,赵人也,为宦者令缪贤舍人”一句可删。理由有二:①删去此段则第1段和第3段衔接得自然;②此句与第4段开头 “宦者令缪贤曰:‘臣舍人蔺相如可使’”重复。试据文章布局的道理给予反驳。 3赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,愿以十五城请易璧。赵王与大将军廉颇诸大臣谋:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺;欲勿予,即患秦兵之来。计未定,求人可使报秦者,未得。(“秦王求璧”故事缘起)(1)概括大意。 和氏璧:中国历史上著名的美玉,由楚人卞和发现,在它流传的数百年间,被奉为“无价之宝”的“天下所共传之宝”,又称荆玉、荆虹、荆璧、和璧、和璞。 遗 (wèi):送给愿,很希望,不同于现在的“愿意”。以,用。“徒见欺”,见,被、受,被动句式。之,主谓之间的。意思是:主意没有拿定,(想)寻求一个可以出使答复秦国的人,(但)没有找到。“人可使报秦者”即“可使报秦之人”,定语后置句。 赵惠文王时,赵国得到楚国的和氏璧。秦昭王听说这件事,派人送给赵王一封信,说愿意用十五座城给赵国,请求换取和氏璧。赵王跟大将军廉颇及许多大臣商量:想把这块宝玉给秦国,又怕得不到秦国的城,白白被欺骗;想不给吧,又担心秦兵打过来。主意拿不定,想找个可以派遣去回复秦国的人,又找不到。 (3)第三自然段的主要内容是赵国得璧,秦王讨璧,赵王无奈。 作者在描述中突出赵王及大臣们左右为难,一筹莫展的情况。 请问写这个和蔺相如有什么关系? 本段写赵君臣议而不决,又有什么用意? (为相如出场作铺垫)(烘托相如胆识) 注意,许多高明的文学作品中,主要人物的出场不是随便的。我想到了《红楼梦》中贾宝玉的出场,正式出场之前做了两次预演:一是冷子兴演说荣国府,一是林黛玉和王夫人的讨论。贾宝玉正式出场,作者也没有使之一览无余,而是先让黛玉听到脚步声,然后惊鸿一瞥地露一面,去换衣服。换完了衣服回来,才给黛玉仔细观察宝玉的机会。可以说是再三再四地铺垫。现在我们看课文就会发现,情节预备做了,蔺相如仍然没有出场,作者还在铺垫。他让缪贤给大家讲了个故事。

看看在这个故事中,作者突出了什么内容。 宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。”王问:“何以知之?”对曰:“臣尝有罪,窃计欲亡走燕,臣舍人相如止臣,曰:‘君何以知燕王?’臣语曰:‘臣尝从大王与燕王会境上,燕王私握臣手,曰“愿结友”。以此知之,故欲往。’相如谓臣曰:‘夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。君不如肉袒伏斧质请罪,则幸得脱矣。’臣从其计,大王亦幸赦臣。臣窃以为其人勇士,有智谋,宜可使。” 齐读第4段窃,用在对话或书信中表示谦恭之词,意思是“我私下”。“而君幸于赵王”、“则幸得脱矣”、“大王亦幸赦臣”中三个“幸”,第一个“幸”是宠幸,后两个“幸”是侥幸。“幸于赵王”,是被动句,被赵王宠幸。 宦官头目缪贤说:“我的门客蔺相如可以出使。”赵王问:“您根据什么知道他可以出使呢?”缪贤回答说:“我曾经犯有罪过,私下打算要逃到燕国去。我的门客蔺相如阻拦我说:‘您凭什么知道燕王(会收留您)?’我告诉他,我曾跟随大王与燕王在边境相会,燕王私下握着我的手说‘愿意交个朋友’,凭这个知道他,所以打算去他那里。蔺相如对我说:‘如今赵国强,燕国弱,您又被受赵王宠幸,所以燕王想跟您结交。现在您竟从赵国逃奔到燕国,燕王害怕赵国,这种形势下燕王一定不敢收留您,反而会把您捆绑起来送回赵国的。您不如袒胸露臂,趴在斧质上请罪,就能侥幸得到赵王赦免’。我听从了他的意见,幸而大王赦免了我。我私下认为蔺相如是个勇士,有智谋,应该是可以出使的。” 看看在这个故事中,作者突出了什么内容?“缪贤荐贤”突出缪贤的笨蛋和相如的聪明。请问其中有对比吗?有。缪贤只看到“燕王私握臣手”以及“原结友”的表象,而相如能够分析燕王这样说的原因。在对比中,将相如的聪明表现得淋漓尽致。除了对原因的认识,对比还表现在解决问题的方法,以及最后的结果。试想一想,如果缪贤投奔燕王是什么结局? 自投罗网,且自绝后路。 “肉袒伏斧质请罪”的结果是什么? 缪贤仍然做着宦者令就说明了一切。 缪贤和蔺相如不同的处理,包含着对事理的认识,解决问题的思路,以及结果的对比。这就充分表明蔺相如确实高人一等。

一高在智,能够一眼看透表象;二高在勇,敢于置之死地(请罪),而且最后的结果是生。这些描写已经为我们预设了一个智勇双全的蔺相如。 于是王召见,问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”相如曰:“秦强而赵弱,不可不许。”王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?”相如曰:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵。赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。”王曰:“谁可使者?” 相如曰:“王必无人,臣愿奉璧往使。城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。” 赵王于是遂遣相如奉璧西入秦。 齐读第5段不, (fǒu)通否一定,实在宁可答应秦的请求而使它承担负理亏的责任 。以,目的连词,“负”,担负,承担,是使动用法。“臣请完璧归赵”。请,意思有二:一是敬辞,表示请您(做某事),二是谦词,请您允许我(做某事)。这里作第二种解释。(按1989年高考题第12题考了“请”字的两种不同用法,请予注意。下文还有“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟”、“璧有暇,请指示王”,这两句的“请”的用法,请注意区分。) 于是赵王召见蔺相如,问他:“秦王打算用十五座城换我的璧,可不可以给他?”蔺相如说:“秦国强大,赵国弱小,不能不答应他的要求。”赵王说:“拿走我的璧,不给我城,怎么办?”蔺相如说:“秦王用城换璧而赵国不答应,理亏的是赵国;赵国给秦璧而它不给赵国城,理亏的是秦国。比较这两种对策,宁可答应秦的请求而使它负理亏的责任。”赵王问:“可以派谁去呢?”蔺相如回答说:“大王果真找不到人,我愿意捧着和氏璧出使秦国。城给了赵国,就把璧留在秦国;城池不给赵国,我保证完整无缺地把和氏璧带回赵国。”赵王就派蔺相如带着和氏璧向西进入秦国。西,名词作状语,向西第5段:“决策入秦”

朗读并思考:这一段中哪几句是讲出使秦国的计策?

明确: “秦强而赵弱,不可不许”,“秦以城……负秦曲”;“城入赵……归赵”。

相如计策,解决了赵君臣不能解决的问题,见其智;愿当重任,奉璧入秦,见其勇。这是一见其智。见事深刻、决断明确——真乃快人快语;对奉使一事,早已成竹在胸。 秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示王。”王授璧,相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠,谓秦王曰:“大王欲得璧,使人发书至赵王,赵王悉召群臣议,皆曰‘秦贪,负其强,以空言求璧,偿城恐不可得’。议不欲予秦璧。臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎!且以一璧之故逆强秦之欢,不可。于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭。何者?严大国之威以修敬也。今臣至,大王见臣列观,礼节甚倨;得璧,传之美人,以戏弄臣。臣观大王无意偿赵王城邑,故臣复取璧。大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!”齐读第6段传给…看。美人,指嫔妃。左右,指侍从。上前指出给人看因,于是。却:退严:尊重;修敬:整饰礼仪表示敬意。 秦王坐在章台宫接见蔺相如。蔺相如捧着和氏璧呈献给秦王。秦王非常高兴,把和氏璧传给妃嫔及侍从人员看,群臣都欢呼“万岁”。蔺相如看出秦王没有把城酬报给赵国的意思,就上前说:“璧上有点毛病,请让我指给大王看。”秦王把和氏璧交给蔺相如。蔺相如于是捧着璧退了几步站住,背靠着柱子,怒发竖立,像要把帽子顶起来。他对秦王说:“大王想要得到和氏璧,派人送信给赵王,赵王召集所有大臣商议,都说:‘秦国贪婪,依仗它强大,想用空话来求和氏璧,补偿给赵国的城恐怕得不到。’打算不给秦国和氏璧。但是我认为平民之间的交往,尚且不相互欺骗,何况是大国之间的交往呢!而且因为一块璧的缘故惹得强大的秦国不高兴,不应该。于是赵王斋戒了五天,派我捧着和氏璧,在朝堂上行过叩拜礼,亲自拜送了国书。这是为什么?为的是尊重大国的威望而表示敬意。现在我来到秦国,大王却在一般的宫殿里接见我,礼节显得十分傲慢;得到璧后又将它传给妃嫔们看,以此来戏弄我。我看大王无意补偿给赵国十五座城,所以又把它取回来。大王一定要逼迫我,我的头现在就与和氏璧一起撞碎在柱子上!”第6段:“章台斥秦”

朗读提示:读出秦王傲慢、贪婪得意的神态,读出相如果断机智,凛然正气,不惜碎玉,以死报国的气势。注意“大王欲得璧……俱碎于柱矣”一段。

(1)相如从哪些地方看出秦王“无意偿城”?

明确:秦王坐章台,大喜,“传以示美人及左右,左右皆呼万岁”。以城换壁,对秦国来讲,并不占便宜,谈不上什么胜利,用不着“欢呼”。再说,秦王坐在行宫章台中,把和氏壁传递给嫔妃和侍从人员看,表现出对赵国使者轻慢无礼,故相如断定他“无意偿城”,这表现了相如过人的洞察力和判断力。

(2)相如发现秦王“无意偿赵城”后怎么办?

明确:①设计智取。乃前曰:“壁有暇,请指示王。”②说理斗争。相如一方面以“布衣之交尚不相欺”来批评秦王的欺骗手段;另一方面以赵王的谦诚来批判秦王的傲慢、不讲信义。(要求学生讲解“严大国之威以修敬也”这一句。)③誓死捍卫。相如“倚柱,怒发上冲冠”,这里写出了相如的愤怒表情。“大王必欲急臣,臣头今与壁俱碎于柱矣!”,以言辞表现相如的勇气。“相如持其壁睨柱,欲以击柱。”又以动作表现相如誓死捍卫的决心。

小结:蔺相如的性格特点:有胆识,有智谋,善于相机行事,掌握主动。相如怒斥秦王有理有节,作者用语言描写表现蔺相如的智勇。“复取璧”见其智,怒斥见其勇。二见其智勇。 7相如持其璧睨柱,欲以击柱。秦王恐其破璧,乃辞谢,固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。

8相如度秦王特以诈佯为予赵城,实不可得,乃谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。赵王送璧时,斋戒五日,今大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧。”秦王度之,终不可强夺,遂许斋五日,舍相如广成传舍。齐读第7、8段欲以击柱,欲以之击柱的省略破,使…破,撞破,使动用法婉言道歉坚决请求共同传扬,即公认的意思。舍,名词作动词,安置住宿。广成传(zhuàn)舍,广成宾馆,招待宾客的馆舍 蔺相如拿着那和氏璧,斜视着柱子,就要撞击在柱子上。秦王怕他撞碎和氏璧,就婉言道歉,坚决请求他不要把和氏璧撞碎,并召唤负责的官吏察看地图,指点着说要把从这里到那里的十五座城划归赵国。

蔺相如估计秦王只不过以欺诈的手段假装把城划给赵国,实际不能得到,就对秦王说:“和氏璧是天下公认的宝贝,赵王敬畏大王,不敢不献出来。赵王送璧的时候,斋戒了五天。现在大王也应斋戒五天,在朝堂上安设“九宾”的礼节,我才敢献上和氏璧。”秦王估计这种情况,终究不能强夺,就答应斋戒五天,把蔺相如安置在广成宾馆里。 第7、8段:“迫秦斋戒”

(1)秦王“道歉”是否仅仅因为“恐其破璧”?

明确:蔺相如的话义正辞严,切中秦方要害,使秦王理屈辞穷,从侧面体现其智勇

(2)在秦王朝廷上,面对如狼似虎的秦君臣,相如又如何对策?

明确:蔺相如不卑不亢,以诈对诈,迫秦斋戒,以争取时间。其次,私下派人把和氏壁从径道(小道)送回赵国。三见其智勇。 9相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

10秦王斋五日后,乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如。相如至,谓秦王曰:“秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。且秦强而赵弱,大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来。今以秦之强而先割十五都予赵,赵岂敢留璧而得罪于大王乎?臣知欺大王之罪当诛,臣请就汤镬,唯大王与群臣孰计议之。”

11秦王与群臣相视而嘻。左右或欲引相如去,秦王因曰:“今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢,不如因而厚遇之,使归赵,赵王岂以一璧之故欺秦邪!”卒廷见相如,毕礼而归之。 齐读第9-11段 衣 (yì)褐,穿粗布衣服,意思是化装成老百姓,衣,动词,穿坚守契约我实在怕被大王欺骗而对不起赵国 。见,表被动间(jiàn),小路,名词作状语,从小路的意思就,接近,这里是接受的意思面面相觑,发出无可奈何的苦笑声 。嘻,这里作动词

9蔺相如估计秦王虽然答应斋戒,也必定违背信约,不把城补偿给赵国,就打发他的随从穿着粗布衣服,怀揣那块璧,从小道逃走,把它送回赵国。

10秦王斋戒五天后,就在朝堂上设了“九宾”的礼仪,延请赵国使者蔺相如。蔺相如来到,对秦王说:“秦国自从秦穆公以来的二十多个国君,不曾有一个是坚守信约的。我实在怕受大王欺骗而对不起赵国,所以派人拿着璧回去,已经从小路到达赵国了。再说秦国强大而赵国弱小,大王派一个小小的使臣到赵国,赵国会立刻捧着璧送来。现在凭借秦国的强大,先割十五座城给赵国,赵国怎么敢留着璧而得罪大王呢?我知道欺骗大王的罪过应该处死,我请求受汤镬之刑。希望大王和大臣们仔细商议这件事。” 11秦王和大臣们面面相觑,发出无可奈何的苦笑声。侍从中有的要拉蔺相如离开朝堂加以处治。秦王就说:“现在杀了蔺相如,终究不能得到和氏璧,反而断绝了秦、赵的友好关系。不如趁此好好招待他,让他回赵国去。难道赵王会因为一块璧的缘故而欺骗秦国吗?”终于在朝廷上接见蔺相如,完成接见的礼节,送他回赵国去了。

第9-11段:“从者归璧”

(1)提问:秦王第二次接见,场面与第一次有何不同?

明确: 第一次 ???????????第二次

地点: 章台 ???????????????廷(议处国政的处所)

人员: 美人、侍从 ???九宾(礼待外宾的仪式)

场面如此隆重,烘托出相如的镇定自如,也表现出相如的胜利。(2)归壁于赵后,相如又怎样对秦王交代的?

明确:

①义责秦王朝历来言而无信。“未尝有坚明约束者也”。干脆说明壁已归赵;

②以“秦强而赵弱”的事实,只要“坚明约束”,“赵立奉壁来”;

③表示自己知“欺大王之罪”,“臣请就汤镬”。

④提出希望“大王与群臣孰计议之”,暗示秦王,璧已归赵,如杀掉相如,有害无利。(3)提问:在相如的一番“廷斥”下,秦王和群臣反应如何?

明确:“相视而嘻”,发出惊呼,无可奈何。秦王也只好自找台阶,说“赵王岂……欺秦邪?”最终“廷见相如……归之”。 相如既归,赵王以为贤大夫使不辱于诸侯,拜相如为上大夫。

秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。 这一层是写完壁归赵后的结局。“拜相如为上大夫”为将相不和伏笔。“秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧”为两国进入对立状态和“渑池之会”伏笔。齐读第12、13段 蔺相如回国以后,赵王认为他是个贤能的大夫,出使到诸侯国家能不受辱,就任命他做上大夫。

此后秦国没有给赵国城池,赵国也到底没有把和氏璧给秦国。默读“渑池会”的有关内容,(14-17节) 14其后秦伐赵,拔石城。明年,复攻赵,杀二万人。秦王使使者告赵王,欲与王为好,会于西河外渑池。赵王畏秦,欲毋行。廉颇、蔺相如计曰:“王不行,示赵弱且怯也。”赵王遂行,相如从。廉颇送至境,与王诀曰:“王行,度道里会遇之礼毕,还,不过三十日。三十日不还,则请立太子为王。以绝秦望。”王许之,遂与秦王会渑池。 后来,秦军攻打赵国,攻下石城。第二年秦军又攻打赵国,杀了赵国两万人。秦王派使臣告诉赵王,打算与赵王和好,在西河外渑池相会。赵王害怕秦国,想不去。廉颇、蔺相如商量说:“大王不去,显得赵国既软弱又怯懦。”赵王于是动身赴会,蔺相如随行。廉颇送到边境,跟赵王辞别时说:“大王这次出行,估计一路行程和会见的礼节完毕,直到回国,不会超过三十天。如果大王三十天没有回来,就请允许我立太子为王,以便断绝秦国要挟赵国的念头。”赵王同意廉颇的建议,就和秦王在渑池会见。攻下第二年 15 秦王饮酒酣,曰:“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟。”赵王鼓瑟。秦御史前书曰“某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟”。蔺相如前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缶秦王,以相娱乐。”秦王怒,不许。于是相如前进缶,因跪请秦王。秦王不肯击缶。相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。于是秦王不怿,为一击缶。相如顾召赵御史书曰“某年月日,秦王为赵王击缶”。秦之群臣曰:“请以赵十五城为秦王寿”。蔺相如亦曰:“请以秦之咸阳为赵王寿。” 秦王喝酒喝得高兴时说:“我私下听说赵王喜好音乐,请赵王弹弹瑟吧!”赵王就弹起瑟来。秦国的史官走上前来写道:“某年某月某日,秦王与赵王会盟饮酒,命令赵王弹瑟。”蔺相如走向前去说:“赵王私下听说秦王善于演奏秦地的乐曲,请允许我献盆缶给秦王,(请秦王敲一敲),借此互相娱乐吧!”秦王发怒,不肯敲缶。在这时蔺相如走上前去献上一个瓦缶,趁势跪下请求秦王敲击。秦王不肯敲击瓦缶。蔺相如说:“(如大王不肯敲缶),在五步距离内,我能够把自己颈项里的血溅在大王身上!”秦王身边的侍从要用刀杀蔺相如,蔺相如瞪着眼睛呵斥他们,他们都被吓退了。于是秦王很不高兴,为赵王敲了一下瓦缶。蔺相如回头召唤赵国史官写道:“某年某月某日,秦王为赵王击缶。”秦国的众大臣说:“请赵王用赵国的十五座城为秦王祝寿。”蔺相如也说:“请把秦国的都城咸阳送给赵王祝寿。”名词作动词,杀 16秦王竟酒,终不能加胜于赵。赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动。

17既罢归国,以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。 直到酒宴结束,秦王始终未能占赵国的上风。赵国又大量陈兵边境以防备秦国入侵,秦军也不敢轻举妄动。

渑池会结束后,回到赵国,因为蔺相如功劳大,赵王任命他做上卿,位在廉颇之上。 “渑池之会”是在什么样的背景下举行的?

明确:是在秦国攻打赵国一再获胜的形势下举行的。【注意:其后(以后)秦伐(攻打)赵,拔(攻下)石城。明年(第二年)复攻赵,杀二万人。】

秦王在节节获胜的情况下,为何欲与赵王“为好”,举行“渑池之会”?

明确:军事斗争辅以外交斗争,从外交上进一步迫赵投降。

赵王赴会时作好了哪些准备?

明确:一方面相如随从保驾,另一方面廉颇作后盾,并作好了最坏的打算。(“三十日不还,则请立太子为王,以绝秦望。”)秦王怎样侮辱赵王的?从哪儿可以看出?明确:从“秦王饮酒酣”“令赵王鼓瑟”中的“酣”和“令”两个字可看出来。“酣”字写出了秦王的趾高气扬、盛气凌人的神态;“令”字表示秦王自命高赵王一等(注意:秦与赵同为诸侯,地位应该是平等的),且要写进秦的史册,这是明目张胆对赵王的侮辱。 面对秦王的侮辱,相如怎样与之针锋相对的?明确:

首先,蔺相如上前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奉盆缶秦王,以相娱乐。”(即:赵王听说秦王善于演奏秦地要的音乐,请(让我)献上一个盆缶给秦王(敲打),来互相娱乐。“为”wéi,动词,演奏)

其次,相如以拼命和秦王斗争。秦王不肯,相如又“跪请”,秦王还不肯,相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!”(即:你我相距不出五步,我蔺相如能够拿头颈的鲜血溅到大王的身上了!)

再次,相如以“张目叱之”,使秦王的左右“皆靡”。在这种情况下,秦王被迫一击缶。

最后,相如又顾召赵御史书,以牙还牙。秦王一计未成,群臣又提出“请以赵十五城为秦王寿”的无礼要求,相如又如何对策?

明确:相如针锋相对,以攻为守,提出同样要求:“请以秦之咸阳为赵王寿。”咸阳是秦的都城,其价值在赵十五城之上。

“渑池之会”的结果如何?

明确:一是秦终不能加胜于赵;二是秦也不敢动兵。可以说,渑池之会是赵的胜利,秦的失败。这一段迸一步表现了相如大智大勇的品质。现在我们阅读“渑池会”的有关内容,看看哪些地方作者使用了对比。秦赵的军事实力、战略态势对比,秦国主动,赵国被动;赵国的有备和秦国的无备;秦王的奸诈和赵王的朴实;秦王的欺软怕硬和相如的针锋相对。

这一情节中相如所表现主要是智,还是勇?为什么

勇。 考虑环境事件的变化。 因为这一次两国国君面对面,闪挪的余地很少,事关国家的荣誉,还有,就是做好了军事斗争的准备。 作者在介绍“渑池会”的结局时说“位在廉颇之右”,“右”是什么意思?其作用是?说明相如的地位超过了廉颇,和前文廉颇相如的地位对比作呼应,也为负荆请罪的情节发展做铺垫。

廉颇生气有没有道理?要是你的话你不生气吗?

我看廉颇的生气很有道理的,他说的都是实际情况:自己有军功,而且是出生入死得来的,相如只凭口舌为劳,却居于上位。合理不?单纯从功劳上讲,凭良心说,谁的大?廉颇的大。我感觉这个赵王够呛,他因为相如给自己挣了面子,就不顾事实地超拨相如。造成了相如和廉颇的矛盾。廉颇不平是正常的。然而,我们是不是可以说,说廉颇负荆请罪就没有必要了呢?

有必要。 这个要看廉颇为什么请罪。廉颇请罪的原因是相如能够“以先国家之急而后私仇也”,相比之下,廉颇的作法就暴露了廉颇是“以先私仇而后国家之急也”,这就显示了两人境界的高下差别。这正是廉颇请罪的原因。也就是说廉颇请罪是在廉颇宣恶言后产生的。 廉颇曰:“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上,且相如素贱人,吾羞,不忍为之下。”宣言曰:“我见相如,必辱之。”相如闻,不肯与会。相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。 廉颇说:“我做赵国的大将,有攻城野战的大功劳,而蔺相如只不过凭着几句言辞立了些功劳,他的职位却在我之上。再说蔺相如本来是卑贱的人,我感到羞耻,不甘心位居他之下!”扬言说:“我碰见蔺相如,一定要侮辱他。”蔺相如听到这些话后,不肯和他会面,每逢上朝时常常托辞有病,不愿跟廉颇争位次的高下。过了些时候,蔺相如出门,远远看见廉颇,就掉转车子避开他。 19 于是舍人相与谏曰:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。今君与廉颇同列,廉君宣恶言而君畏匿之,恐惧殊甚,且庸人尚羞之,况于将相乎!臣等不肖,请辞去。”蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。” 相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣,相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共生,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。” 在这种情况下,门客一齐规劝他说:“我们离开父母兄弟而来侍奉您,不过是因为仰慕您的高尚品德。现在您与廉颇职位相同,廉将军散布一些恶言恶语,您却怕他,躲着他,怕得太过分了。平庸的人对这种情况尚且感到羞耻,更何况是将相呢!我们实在没有才能,请允许我们告辞离开吧!”蔺相如坚决挽留他们,说:“你们看廉将军与秦王相比哪个厉害?”门客回答说:“(廉将军)不如秦王厉害。”蔺相如说:“凭秦王那样的威风,我蔺相如敢在秦的朝廷上呵斥他,侮辱他的臣子们。相如虽然才能低下,难道偏偏害怕廉将军吗?但是我想到这样一个问题:强大的秦国之所以不敢轻易侵犯赵国,只因为有我们两个人存在啊!现在如果两虎相斗,势必不能都活下来。我之所以这样做,是以国家之急为先而以私仇为后啊!” 表原因,“所”是结构助词古今异义,近亲及姻亲 意动用法,以…为羞耻 意动用法,以…为先;后,以…为后 相如如何说服舍人的?相如退让的原因是什么?

明确:相如采用对比法来说明道理。“公之视廉将军孰与秦王?”(意思是:你们看廉将军比秦王哪一个厉害?在原句句尾省略了一个“威”字。“之”字取消句子独立性。)相如的启发提问,自然得出廉颇不如秦王的结论。然后,从国家利益的高度说明将相和对国家安全的重要性。“吾所以为此者,先国家之急而后私仇也。”(意思是:我这样做的原因,是由于把国家的急切之事放在前头,而把个人的仇怨之事放在后头呀!)由此可见,相如对廉颇的忍让,是出于以国家利益为重的目的。 廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。曰:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也。”

卒相与欢,为刎颈之交。 廉颇听到这话,解衣赤背,背着荆条,通过门客引导到蔺相如家门请罪,说:“我这个粗陋卑贱的人,不知道将军宽容我到这样的地步啊!”

两人终于和好,成为誓同生死的朋友。“刎颈”,割脖子。“交”,交情,友谊。比喻可以同生死、共患难的朋友。 明确:

第一部分(1~13段):完璧归赵

第二部分(14~16段):渑池相会

第三部分(17~21段):负荆请罪(廉蔺交欢 将相和)2.讨论:这三件事充满了矛盾冲突,能说说每件事各围绕什么矛盾展开的吗?

明确:

“完璧归赵”写的是诈璧与存璧的斗争;

“渑池相会”写的是辱赵与尊赵的斗争;

“廉蔺交欢”写的是私怨与国事的矛盾。

作者在矛盾中展开情节,刻画人物,而所有这些矛盾又都挂在对秦斗争这条主线上。学习这篇课文要始终抓住这个重点。3.讨论:文章是在矛盾的发展中表现人物性格的。全文贯串了怎样的矛盾?

明确:全文贯串了互相交织的两种矛盾:

一种是赵国与秦国的矛盾,一种是廉颇与蔺相如的矛盾。

一开始,秦恃强讹诈,赵国处境危急,矛盾十分尖锐。廉蔺二人一切为了自己的国家,彼此间并无私人恩怨。而后,随着赵秦间的矛盾几经缓和、紧张、缓和,蔺相如地位的不断上升,廉颇同他的矛盾便日益紧张。蔺的退让忍辱感动了廉颇,二人终于成了刎颈之交,矛盾消除,共同为国效劳,赵、秦间的矛盾也趋隐伏。明确:相如有意退让,“不肯与会”,“常称病”,“不欲与廉颇争列”。即使见到廉颇,相如也“引车避匿”。(“引”,退、牵拉。)从这里可以看到相如的大度与气量。廉蔺矛盾分析①讨论:廉蔺产生矛盾的原因是什么?明确:蔺相如出身低微,开始只是“赵宦者令缪贤舍人”,而现在却“拜为上卿”,“位在廉颇之右”。(补充:秦汉以前位次以右为尊。)廉蔺地位的变化是产生矛盾的客观原因。但主观原因却是因为廉颇不能正确对待自己,也不能正确对待相如。“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上。且相如素贱人,吾羞,不忍为之下!”(翻译这几句)②廉颇扬言见到相如“必辱之”。相如是如何对待的?③ 廉颇听到相如的话后如何表现?

明确:“肉袒负荆”,登门谢罪:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也!”(比较两个“之”的用法;前一个“之”,助词,相当于“的”;后一个“之”,代词,代“我”。)

④由此看出廉颇具有何种品质?

明确:知错能改,坦白直率。

⑤ “廉蔺交欢”的思想基础是什么?

明确:爱国,爱赵国,仇恨秦国。( 弄清“刎颈之交”这个成语)我们再看负荆请罪中有多少内容是对比着写的。

廉颇和相如的认识及行为对比,舍人和相如认识及行为对比,廉颇和秦王的对比,廉颇的前后态度对比。 在人物形象上,负荆请罪主要表现了相如的智还是勇? 表面上对廉颇隐忍退让,是无智也是无勇,其实是大智也是大勇,因为相如于无声处折服了勇猛的大将军廉颇。想一想相如,如果没有“以先国家之急而后私仇也”的胸怀,怎么能够将个人生死置之度外,如果没有将个人生死置之度外,怎敢在秦廷怒斥秦王祖宗十八代?敢于在渑池针锋相对?所以,负荆请罪的情节不仅表现了相如的智勇,而且解释了相如之所以智勇兼备的源头活水。

1.选取典型事件

2.在矛盾冲突中刻画人物

3.用对话描写表现人物性格本文写作特点掌握课文有关文言知识1.通假字 ⑴可与不--不=否,表疑问语气。 ⑵臣愿奉璧西入秦--奉=捧,用手托。 ⑶拜书送于庭--庭=廷,朝廷。 ⑷如有司案图--案=按,察看。 ⑸设九宾礼于廷--宾=傧 ⑹秦自缪公以来,未尝有坚明约束者也--缪=穆 ⑺唯大王与群臣孰计义之--孰=熟,仔细。 2.一词多义 ①秦贪,负其强(依仗,凭借) ②臣诚恐见欺于王而负赵(辜负,对不起) ③相如度秦王虽斋,决负约不偿城(违背) ④均之二策,宁许以负秦曲(使...承担) ⑤谦颇闻之,肉袒负荆(背着) ⑴负 ①秦昭王闻之,使人遗赵王书(派) ②其人勇士,有智谋,宜可使(出使) ③乃使其从者衣褐(让) ④大王乃遣一介之使(使臣) ①引赵使者蔺相如(引见,延请) ②左右欲引相如去(拉) ③相如引车避匿(牵,拉,引申为掉转) ①秦城恐不可得,徒见欺(白白的) ②而蔺相如徒以口舌为劳(只,只不过) ①而君幸赦臣(幸好,崐幸) ②而君幸于赵王(宠幸) ①以勇气闻于诸侯--凭 ②愿以十五城请易璧--用,拿 ③严大国之威以修敬也--来,连词 ④则请立太子为王,以绝秦望--用以,用来 ⑤吾所以为此者,以先国家之急而后么仇也--因为 ⑵使⑶引⑷徒⑸幸⑹以3.古今异义 ⑴臣所以去亲戚而事君者--去,离开;亲戚,近亲及姻亲. ⑵请指示王--指示,指给人看。 ⑶于是相如前进缶--前进,上前进献 ⑷宣言曰:事见相职必辱之-宣言,扬言,到处说 ⑸布衣之交--布衣,平民. 4.词类活用 ⑴名词作动词 ①舍相如广成传舍--舍,安置住宿 ②左右欲刃相如--刃,用刀杀 ③乃使从者衣褐--衣,穿 ⑵名词作状语 ①而相如庭斥之-廷,在朝廷上 ②故令人持璧归,间至赵矣-间,从小路 ⑶使动用法 ①完璧归赵-完,使…完整 ②秦王恐其破璧-破,使…破碎 ③宁许以负秦曲-负,使…承担 ④毕礼而归之-归,使… 回去 ⑷意动用法 ①且庸人尚羞之-羞,以…为羞耻 ②先国家之急而后私仇也-先,以…为先;后,以…为后 ⑸ 形容词用作动词 ①严大国之威以修敬也——修,尊重 ②不知将军宽之至此也——宽,宽待 ③大王必欲急臣——急,使…急、逼迫⑴判断句 ①廉颇者,赵之良将也。 ②和氏璧,天下共传宝也。 ③我为赵将 ⑵被动句 ①而君幸于赵王。 ②秦城恐不可得,徒见欺。 ⑶倒装句 ①宾语前置:何以知之。 ②定语后置:求人可使报秦者。 ③介宾短语后置:

拜送书于廷 以勇气闻于诸侯 (以勇气于诸侯闻)

故燕王欲结于君(故燕王欲与君结) 5.文言句式祝您进步 !