选择性必修2 第5课 工业革命与工厂制度 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2 第5课 工业革命与工厂制度 课件(17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 09:58:46 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

被重塑的时代

《经济与社会生活》第二单元 生产工具与劳作方式 第5课

工业革命与工厂制度

学习目标:

了解大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响;

理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

探究问题1:观察下图,18世纪以前的时代是怎样的时代?

一家一户的家庭式个体劳作劳作为主,魏晋南北朝和中世纪欧洲庄园式劳作

农业:

手工业:

家庭式劳作与作坊式劳作,手工业者世代传承。或父子相继,或师徒传授。

手工时代

农耕时代

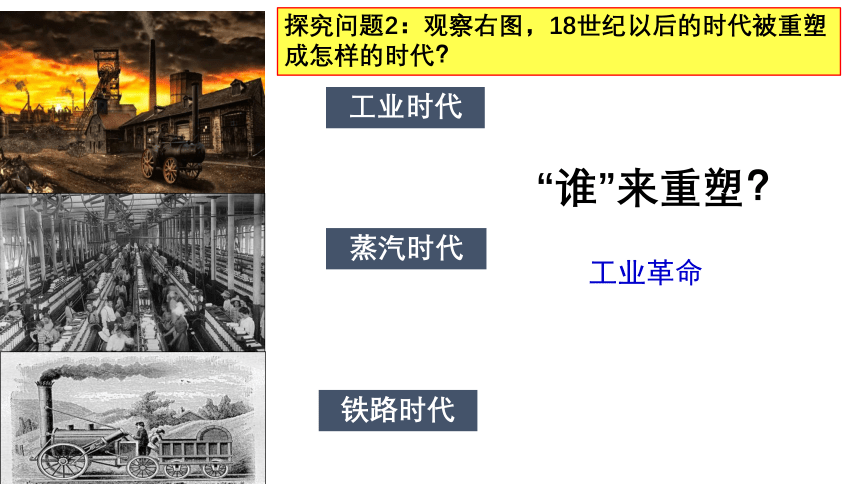

探究问题2:观察右图,18世纪以后的时代被重塑成怎样的时代?

蒸汽时代

工业时代

铁路时代

“谁”来重塑?

工业革命

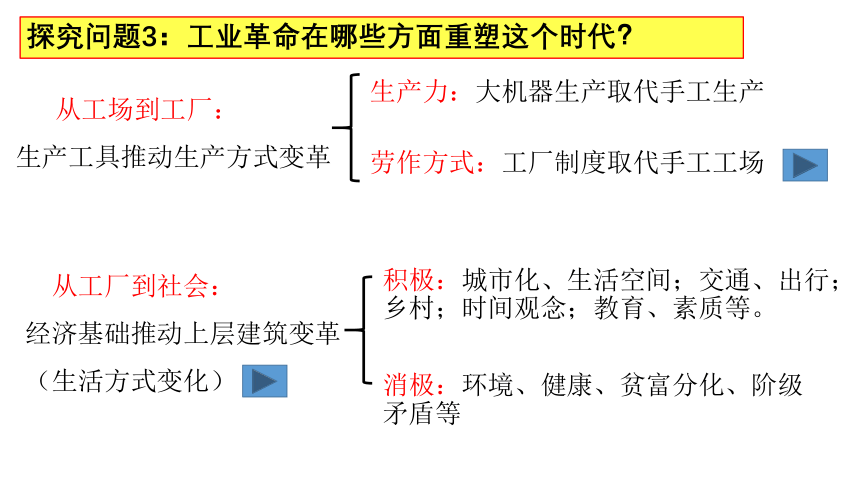

探究问题3:工业革命在哪些方面重塑这个时代?

从工场到工厂:

生产工具推动生产方式变革

生产力:大机器生产取代手工生产

劳作方式:工厂制度取代手工工场

从工厂到社会:

经济基础推动上层建筑变革

(生活方式变化)

积极:城市化、生活空间;交通、出行;乡村;时间观念;教育、素质等。

消极:环境、健康、贫富分化、阶级矛盾等

用科技重塑!

用智慧重塑!

用汗水重塑!

用爱心重塑!

用坚持重塑!

靠你我重塑!

反思:我们该如何重塑我们所处的时代?

《干草车》

(1821年英国康斯特布尔)

英国抒情主义风景画的杰作

抒情主义的画家们在他们的艺术思想里充分确立了对于自然本身的热情与尊重,通过直接描绘自然来表现自己的情感。他们刻意回避资本主义制度下的都市生活,利用自己的艺术思想创作一系列关于乡村生活的艺术作品,尽情地宣扬田园牧歌式的生活情调,来表现对他们所处时代中社会制度、生活环境及生存方式的不满与厌恶,试图呼唤人们怀念起闲适、安逸、平淡朴素的乡村农家生活。

1.概念:工厂泛指资本主义机器大生产,即使用机械化劳动代替手工劳动的资本主义工业场所。

工厂制度是指资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

2.建立:伴随工厂的出现,工厂制度形成。

由于机器的发明和使用首先是从棉纺织业开始的,所以工厂制度也是首先在棉纺织业中确立的。

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

7

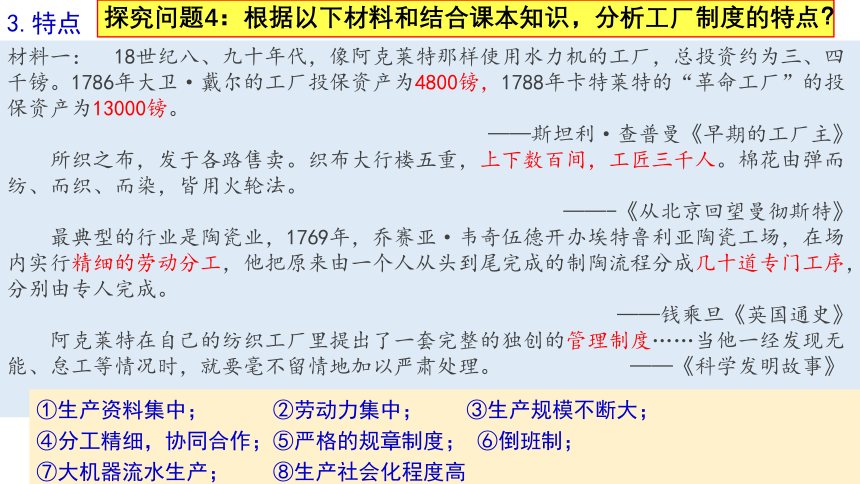

3.特点

材料一: 18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。

——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。

——-《从北京回望曼彻斯特》

最典型的行业是陶瓷业,1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工场,在场内实行精细的劳动分工,他把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。

——钱乘旦《英国通史》

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。 ——《科学发明故事》

①生产资料集中; ②劳动力集中; ③生产规模不断大;

④分工精细,协同合作;⑤严格的规章制度; ⑥倒班制;

⑦大机器流水生产; ⑧生产社会化程度高

探究问题4:根据以下材料和结合课本知识,分析工厂制度的特点?

8

探究问题5:根据材料和课本知识,分析工厂制度的影响。

材料二: 分工使同样的劳动者得以完成远超从前的工作量,其原因有三:第一个特定环节的工人技能得到提升;免除了在不同类型工作之间来回转换耗损的时间;大量精简劳动的机械的发明,使一个人能胜任多人的工作。

——据亚当·斯密《国富论》整理

(一)

1、经济:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益

2、政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,逐渐提高其社会地位。

3、文化:早期工厂大量雇佣童工,一定程度上阻碍近代基础教育发展。

洋务派:19 世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

大机器生产和工厂制度何时向中国扩展?

民族资本家:张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

张謇创办大生纱厂,范旭东筹建永利碱厂

(二)大机器生产和工厂制度向中国等国家扩展,推动经济近代化。

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

探究6:你认为工业革命重塑的时代,是“最好”的时代,还是“最坏”的时代?请从社会生活方式的角度,运用以下材料说明你的理由。

英国农村人口和城市人口占总人口比例

材料:1870-1920年,城市人口由990万增至5430万。1920年城市人口是全国总人口的51.4%,城市人口超过了农村人口。

——蒋维忠《第二次工业革命与美国城市化》

材料三:

汽轮 火车 飞机 汽车

第一次工业革命 第二次工业革命

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

材料四:

材料五:

1859年,“大本钟”建成,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

1884年,法租界公董局正式启用外滩信号台,后因风雨折断。1908年重建,到1950年代中期,随着无线电、电话电报等服务水平上升而停止使用。

1833年,英国首创“落球报时”,在格林尼治天文台泰晤士河畔建造了落球报时塔,专为航海服务。

材料六:

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内, 都需要有相当的文化程度,都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座,建立一系列的设施和机构。例如在一些工业城市开办机械学院,不仅向工人提供有用的技术知识,而且也向他们提供了一个社交的场所。还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,为普通民众提供了获取知识的机会。此外,理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,……1856-1882年的(报纸销售)增长率高达600%。……在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。

——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

《夜校的明灯》(安源路矿工人夜校)

材料七:

钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上则明火执仗地抢劫。

——董正华《世界现代化进程十五讲》

材料八:

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

材料九:

生活方式的变化

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(人口猛增,工人的生活环境恶劣,20世纪以来,国家改善市民居住环境)

2、交通运输业的进步,便利了人们的出行。(水陆交通网,促进了城市间

、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会流动性。)

3、工业革命也促进了乡村的改变。(农业机械日益普及,建立了大农场,

农业现代化程度大大提高; 大量人口平从乡村走出,人们的眼界开阔了。)

4、随着生活节奏加快,人们的时间观念更为增强。(准时准点成为现代

生活准则。戴表、标准钟——英国大本钟)

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。(西方国家不断通过国家

立法推行初等教育;清政府与1904年推行“癸卯学制”)

6、工业革命也给民众生活带来消极影响。劳动时间过长、工作与生活环

境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。贫富差距大,阶级矛盾尖锐(19世纪欧洲社会 主义运动风起云涌,促进了马克思主义诞生;经过斗争,产业工人的待遇有所改善)

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

(可以从以上角度归纳,回答“最好”还是“最差”的时代。)

被重塑的时代

《经济与社会生活》第二单元 生产工具与劳作方式 第5课

工业革命与工厂制度

学习目标:

了解大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响;

理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

探究问题1:观察下图,18世纪以前的时代是怎样的时代?

一家一户的家庭式个体劳作劳作为主,魏晋南北朝和中世纪欧洲庄园式劳作

农业:

手工业:

家庭式劳作与作坊式劳作,手工业者世代传承。或父子相继,或师徒传授。

手工时代

农耕时代

探究问题2:观察右图,18世纪以后的时代被重塑成怎样的时代?

蒸汽时代

工业时代

铁路时代

“谁”来重塑?

工业革命

探究问题3:工业革命在哪些方面重塑这个时代?

从工场到工厂:

生产工具推动生产方式变革

生产力:大机器生产取代手工生产

劳作方式:工厂制度取代手工工场

从工厂到社会:

经济基础推动上层建筑变革

(生活方式变化)

积极:城市化、生活空间;交通、出行;乡村;时间观念;教育、素质等。

消极:环境、健康、贫富分化、阶级矛盾等

用科技重塑!

用智慧重塑!

用汗水重塑!

用爱心重塑!

用坚持重塑!

靠你我重塑!

反思:我们该如何重塑我们所处的时代?

《干草车》

(1821年英国康斯特布尔)

英国抒情主义风景画的杰作

抒情主义的画家们在他们的艺术思想里充分确立了对于自然本身的热情与尊重,通过直接描绘自然来表现自己的情感。他们刻意回避资本主义制度下的都市生活,利用自己的艺术思想创作一系列关于乡村生活的艺术作品,尽情地宣扬田园牧歌式的生活情调,来表现对他们所处时代中社会制度、生活环境及生存方式的不满与厌恶,试图呼唤人们怀念起闲适、安逸、平淡朴素的乡村农家生活。

1.概念:工厂泛指资本主义机器大生产,即使用机械化劳动代替手工劳动的资本主义工业场所。

工厂制度是指资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

2.建立:伴随工厂的出现,工厂制度形成。

由于机器的发明和使用首先是从棉纺织业开始的,所以工厂制度也是首先在棉纺织业中确立的。

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

7

3.特点

材料一: 18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。

——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。

——-《从北京回望曼彻斯特》

最典型的行业是陶瓷业,1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工场,在场内实行精细的劳动分工,他把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。

——钱乘旦《英国通史》

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。 ——《科学发明故事》

①生产资料集中; ②劳动力集中; ③生产规模不断大;

④分工精细,协同合作;⑤严格的规章制度; ⑥倒班制;

⑦大机器流水生产; ⑧生产社会化程度高

探究问题4:根据以下材料和结合课本知识,分析工厂制度的特点?

8

探究问题5:根据材料和课本知识,分析工厂制度的影响。

材料二: 分工使同样的劳动者得以完成远超从前的工作量,其原因有三:第一个特定环节的工人技能得到提升;免除了在不同类型工作之间来回转换耗损的时间;大量精简劳动的机械的发明,使一个人能胜任多人的工作。

——据亚当·斯密《国富论》整理

(一)

1、经济:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益

2、政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,逐渐提高其社会地位。

3、文化:早期工厂大量雇佣童工,一定程度上阻碍近代基础教育发展。

洋务派:19 世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

大机器生产和工厂制度何时向中国扩展?

民族资本家:张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

张謇创办大生纱厂,范旭东筹建永利碱厂

(二)大机器生产和工厂制度向中国等国家扩展,推动经济近代化。

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

探究6:你认为工业革命重塑的时代,是“最好”的时代,还是“最坏”的时代?请从社会生活方式的角度,运用以下材料说明你的理由。

英国农村人口和城市人口占总人口比例

材料:1870-1920年,城市人口由990万增至5430万。1920年城市人口是全国总人口的51.4%,城市人口超过了农村人口。

——蒋维忠《第二次工业革命与美国城市化》

材料三:

汽轮 火车 飞机 汽车

第一次工业革命 第二次工业革命

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

材料四:

材料五:

1859年,“大本钟”建成,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

1884年,法租界公董局正式启用外滩信号台,后因风雨折断。1908年重建,到1950年代中期,随着无线电、电话电报等服务水平上升而停止使用。

1833年,英国首创“落球报时”,在格林尼治天文台泰晤士河畔建造了落球报时塔,专为航海服务。

材料六:

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内, 都需要有相当的文化程度,都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座,建立一系列的设施和机构。例如在一些工业城市开办机械学院,不仅向工人提供有用的技术知识,而且也向他们提供了一个社交的场所。还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,为普通民众提供了获取知识的机会。此外,理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,……1856-1882年的(报纸销售)增长率高达600%。……在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。

——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

《夜校的明灯》(安源路矿工人夜校)

材料七:

钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上则明火执仗地抢劫。

——董正华《世界现代化进程十五讲》

材料八:

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

材料九:

生活方式的变化

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(人口猛增,工人的生活环境恶劣,20世纪以来,国家改善市民居住环境)

2、交通运输业的进步,便利了人们的出行。(水陆交通网,促进了城市间

、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会流动性。)

3、工业革命也促进了乡村的改变。(农业机械日益普及,建立了大农场,

农业现代化程度大大提高; 大量人口平从乡村走出,人们的眼界开阔了。)

4、随着生活节奏加快,人们的时间观念更为增强。(准时准点成为现代

生活准则。戴表、标准钟——英国大本钟)

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。(西方国家不断通过国家

立法推行初等教育;清政府与1904年推行“癸卯学制”)

6、工业革命也给民众生活带来消极影响。劳动时间过长、工作与生活环

境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。贫富差距大,阶级矛盾尖锐(19世纪欧洲社会 主义运动风起云涌,促进了马克思主义诞生;经过斗争,产业工人的待遇有所改善)

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

(可以从以上角度归纳,回答“最好”还是“最差”的时代。)

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化