选择性必修2 第5课 工业革命与工厂制度 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2 第5课 工业革命与工厂制度 课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 10:00:15 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

高中历史统编版 高二年级上学期

选择性必修2—经济与社会生活

第5课 工业革命与工厂制度

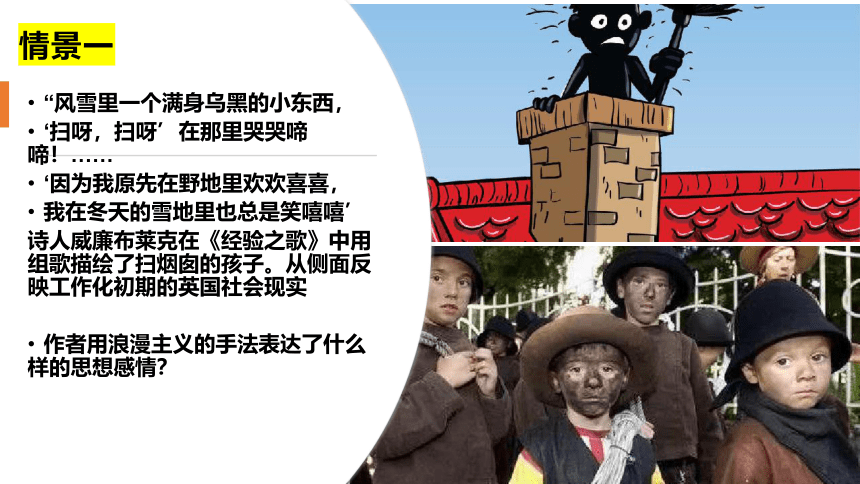

情景一

“风雪里一个满身乌黑的小东西,

‘扫呀,扫呀’在那里哭哭啼啼!……

‘因为我原先在野地里欢欢喜喜,

我在冬天的雪地里也总是笑嘻嘻’

诗人威廉布莱克在《经验之歌》中用组歌描绘了扫烟囱的孩子。从侧面反映工作化初期的英国社会现实

作者用浪漫主义的手法表达了什么样的思想感情?

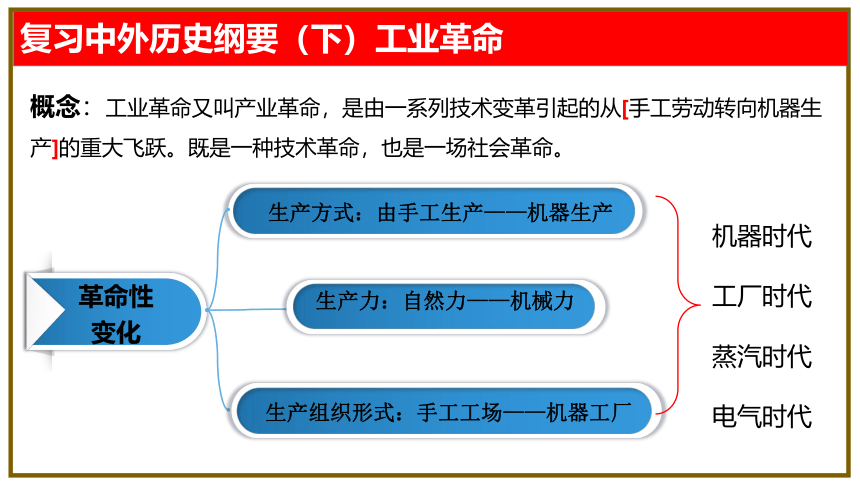

复习中外历史纲要(下)工业革命

概念:工业革命又叫产业革命,是由一系列技术变革引起的从[手工劳动转向机器生产]的重大飞跃。既是一种技术革命,也是一场社会革命。

革命性变化

生产方式:由手工生产——机器生产

添加标题

生产力:自然力——机械力

生产组织形式:手工工场——机器工厂

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

电气时代

第5课 工业革命与工厂制度

学习目标

1、通过合作探究,概括、运用历史材料,认识工厂制度的特点和作用。(史料实证、历史解释)

2、能够从经济基础与上层建筑的辩证关系来理解工业革命生产方式变革与社会生活变化, 经济与教育的关系。(唯物史观)

3、从人与社会、人与人、人与自然的角度分析社会生活变化,全面、客观地认识工业化。树立家国命运共同体、人类命运共同体。 (时空观念 家国情怀)

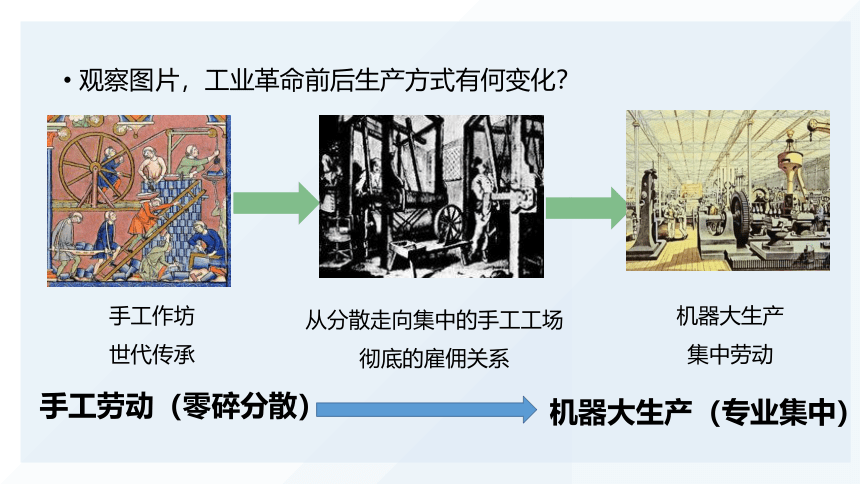

观察图片,工业革命前后生产方式有何变化?

手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

彻底的雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

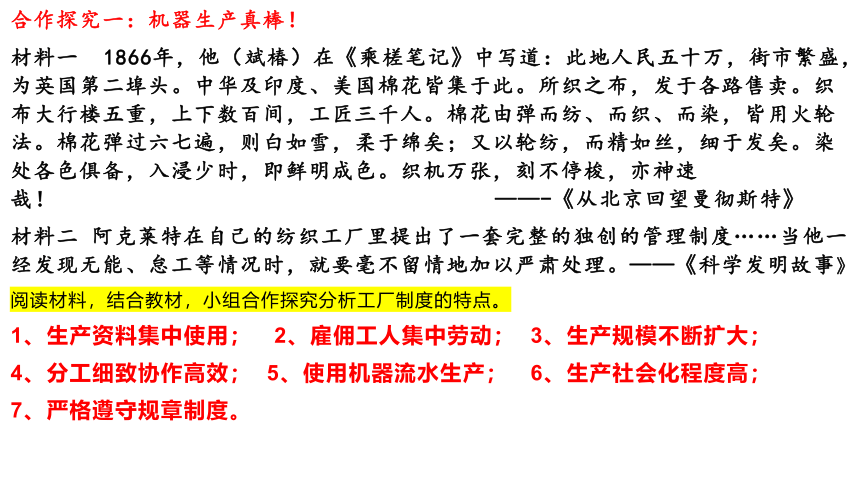

合作探究一:机器生产真棒!

材料一 1866年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉! ——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二 阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。——《科学发明故事》

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

1、生产资料集中使用; 2、雇佣工人集中劳动; 3、生产规模不断扩大;

4、分工细致协作高效; 5、使用机器流水生产; 6、生产社会化程度高;

7、严格遵守规章制度。

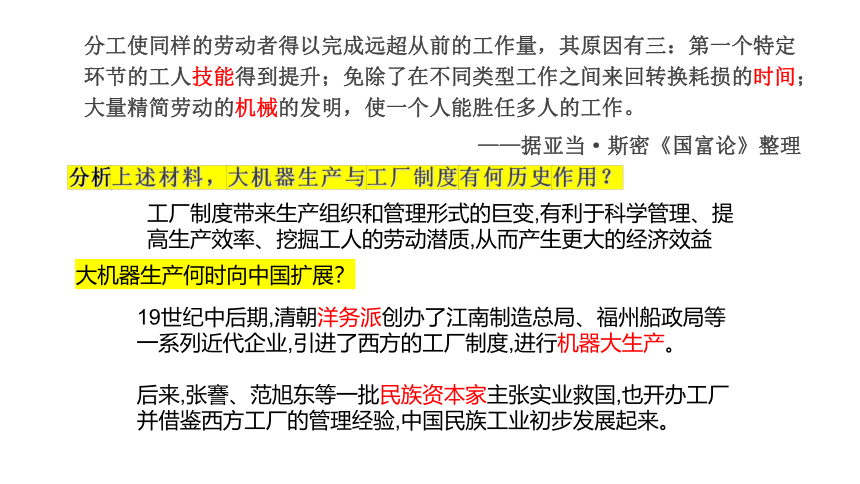

分析上述材料,大机器生产与工厂制度有何历史作用?

工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益

大机器生产何时向中国扩展?

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

后来,张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

分工使同样的劳动者得以完成远超从前的工作量,其原因有三:第一个特定环节的工人技能得到提升;免除了在不同类型工作之间来回转换耗损的时间;大量精简劳动的机械的发明,使一个人能胜任多人的工作。

——据亚当·斯密《国富论》整理

关系

工业革命后生产方式的变化

01.

工业革命后生活方式的变化

02.

属经济基础

属上层建筑

18世纪60年代的一个平静祥和的夜晚。在英国兰开郡有一个商人家庭,男主人40余岁,他本是一个普通的纺织工人,却通过自己聪明的才智发明了一个纺织机,赢得了大量的报酬。

当他们一家人其乐融融的在家中享受晚餐和来之不易的幸福时,一群暴徒冲进了他们的家中,砸毁了男主人辛辛苦苦发明出的纺织机,还将他们粗暴的赶出了自己的房子,同时纵火点燃了他们的房屋。这群暴徒口中喊着:“你制作的害人机器见鬼去吧!“……大约数十年后,英国国内酿成了一场声势浩大的工人起义,失业的工人纠集成伙,有组织有纪律的焚烧、砸毁机器,通过暴力的方式迫使雇主让步。这场工人起义被命名为“卢德运动”。

大机器生产效率如此之高,工人们为何要砸机器?

如何解决这一问题呢?

情景二

合作探究二:机器让我伤心让我忧

农业现代化水平大大提高:农业机械日益普及,建立大农场

人们的眼界开阔:大量人口从农村移向城市。

(2)乡村的变化

社会与我共进步

(1)城市化的发展,改变了人们的生活空间

(4)生活节奏的加快,

时间观念更为增强

19世纪的英国人“以分钟、秒为单位”,“时间概念是一个全新的概念”。

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

(3)交通运输业的进步,社会的流动性大增

(5)文化素质的提升

19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;

20世纪,中国开始出现大量小学堂,中共创工人夜校。

《夜校的明灯》(安源路矿工人夜校)

五

1780年,热心于平民教育的传教士、出版商R·雷克斯在英格兰的格洛斯特郡出资创办了星期日学校。这是一所在星期日为在工厂做工的青少年进行识字教育和宗教教育的免费学校……在统治者的支持下,主日学校到处设立、教育得到了很大的发展。1785年成立主日学校协会。19世纪中期,英国此类学校的学生达250万人。

——李维《试论英国工业革命和初等教育普及的关系》

资产阶级和统治者为什么要兴办和支持主日学校

厄秀拉工作的学校简直就是一所监狱。那里的教师像“机器一样,用一成不变的震耳的、缺乏人性的声音维持教学”。他们所能做的无非是强迫孩子们成为一个机械的、守纪律的群体……他们是庞大的机器传送带控制的“趋同性的集体”。孩子们的生命力不得不受制于惯例和纪律、惩罚和奖赏,进而满足机械化工业社会的需求。社会变革为大多数人带来了接受教育的机会,然而,传统的教育价值观已演变成一种商业交易。

——潘洁《劳伦斯对英国工业革命时期教育的批判》

情景三

合作探究三:我是机器的零件吗?

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

城市的分裂:近代工业社会两大阶级的对抗和冲突

社会主义运动风起云涌

你和我

干了这杯泰晤士河水!

我们与自然

工业革命是一个在18世纪以前已开始进行、并由于各种实际的目的而一直持续到现在的“革命”。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

工业化时代的人类,如果不是直接被高智能化的机器控制,就是被机器背后的少数精英所控制。如果是前者,那么就是人类亲手制造出自己的克星;如果是后者,那就意味着工业化社会的机器终端,只掌握在少数精英的手中。

——卡辛斯基《工业社会及其未来》

面对今天中国飞速发展的工业化、智能化,我们应该如何应对?

“新卢德主义的幽灵”

本课小结

高中历史统编版 高二年级上学期

选择性必修2—经济与社会生活

第5课 工业革命与工厂制度

情景一

“风雪里一个满身乌黑的小东西,

‘扫呀,扫呀’在那里哭哭啼啼!……

‘因为我原先在野地里欢欢喜喜,

我在冬天的雪地里也总是笑嘻嘻’

诗人威廉布莱克在《经验之歌》中用组歌描绘了扫烟囱的孩子。从侧面反映工作化初期的英国社会现实

作者用浪漫主义的手法表达了什么样的思想感情?

复习中外历史纲要(下)工业革命

概念:工业革命又叫产业革命,是由一系列技术变革引起的从[手工劳动转向机器生产]的重大飞跃。既是一种技术革命,也是一场社会革命。

革命性变化

生产方式:由手工生产——机器生产

添加标题

生产力:自然力——机械力

生产组织形式:手工工场——机器工厂

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

电气时代

第5课 工业革命与工厂制度

学习目标

1、通过合作探究,概括、运用历史材料,认识工厂制度的特点和作用。(史料实证、历史解释)

2、能够从经济基础与上层建筑的辩证关系来理解工业革命生产方式变革与社会生活变化, 经济与教育的关系。(唯物史观)

3、从人与社会、人与人、人与自然的角度分析社会生活变化,全面、客观地认识工业化。树立家国命运共同体、人类命运共同体。 (时空观念 家国情怀)

观察图片,工业革命前后生产方式有何变化?

手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

彻底的雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

合作探究一:机器生产真棒!

材料一 1866年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉! ——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二 阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。——《科学发明故事》

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

1、生产资料集中使用; 2、雇佣工人集中劳动; 3、生产规模不断扩大;

4、分工细致协作高效; 5、使用机器流水生产; 6、生产社会化程度高;

7、严格遵守规章制度。

分析上述材料,大机器生产与工厂制度有何历史作用?

工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益

大机器生产何时向中国扩展?

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

后来,张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

分工使同样的劳动者得以完成远超从前的工作量,其原因有三:第一个特定环节的工人技能得到提升;免除了在不同类型工作之间来回转换耗损的时间;大量精简劳动的机械的发明,使一个人能胜任多人的工作。

——据亚当·斯密《国富论》整理

关系

工业革命后生产方式的变化

01.

工业革命后生活方式的变化

02.

属经济基础

属上层建筑

18世纪60年代的一个平静祥和的夜晚。在英国兰开郡有一个商人家庭,男主人40余岁,他本是一个普通的纺织工人,却通过自己聪明的才智发明了一个纺织机,赢得了大量的报酬。

当他们一家人其乐融融的在家中享受晚餐和来之不易的幸福时,一群暴徒冲进了他们的家中,砸毁了男主人辛辛苦苦发明出的纺织机,还将他们粗暴的赶出了自己的房子,同时纵火点燃了他们的房屋。这群暴徒口中喊着:“你制作的害人机器见鬼去吧!“……大约数十年后,英国国内酿成了一场声势浩大的工人起义,失业的工人纠集成伙,有组织有纪律的焚烧、砸毁机器,通过暴力的方式迫使雇主让步。这场工人起义被命名为“卢德运动”。

大机器生产效率如此之高,工人们为何要砸机器?

如何解决这一问题呢?

情景二

合作探究二:机器让我伤心让我忧

农业现代化水平大大提高:农业机械日益普及,建立大农场

人们的眼界开阔:大量人口从农村移向城市。

(2)乡村的变化

社会与我共进步

(1)城市化的发展,改变了人们的生活空间

(4)生活节奏的加快,

时间观念更为增强

19世纪的英国人“以分钟、秒为单位”,“时间概念是一个全新的概念”。

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

(3)交通运输业的进步,社会的流动性大增

(5)文化素质的提升

19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;

20世纪,中国开始出现大量小学堂,中共创工人夜校。

《夜校的明灯》(安源路矿工人夜校)

五

1780年,热心于平民教育的传教士、出版商R·雷克斯在英格兰的格洛斯特郡出资创办了星期日学校。这是一所在星期日为在工厂做工的青少年进行识字教育和宗教教育的免费学校……在统治者的支持下,主日学校到处设立、教育得到了很大的发展。1785年成立主日学校协会。19世纪中期,英国此类学校的学生达250万人。

——李维《试论英国工业革命和初等教育普及的关系》

资产阶级和统治者为什么要兴办和支持主日学校

厄秀拉工作的学校简直就是一所监狱。那里的教师像“机器一样,用一成不变的震耳的、缺乏人性的声音维持教学”。他们所能做的无非是强迫孩子们成为一个机械的、守纪律的群体……他们是庞大的机器传送带控制的“趋同性的集体”。孩子们的生命力不得不受制于惯例和纪律、惩罚和奖赏,进而满足机械化工业社会的需求。社会变革为大多数人带来了接受教育的机会,然而,传统的教育价值观已演变成一种商业交易。

——潘洁《劳伦斯对英国工业革命时期教育的批判》

情景三

合作探究三:我是机器的零件吗?

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

城市的分裂:近代工业社会两大阶级的对抗和冲突

社会主义运动风起云涌

你和我

干了这杯泰晤士河水!

我们与自然

工业革命是一个在18世纪以前已开始进行、并由于各种实际的目的而一直持续到现在的“革命”。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

工业化时代的人类,如果不是直接被高智能化的机器控制,就是被机器背后的少数精英所控制。如果是前者,那么就是人类亲手制造出自己的克星;如果是后者,那就意味着工业化社会的机器终端,只掌握在少数精英的手中。

——卡辛斯基《工业社会及其未来》

面对今天中国飞速发展的工业化、智能化,我们应该如何应对?

“新卢德主义的幽灵”

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化