选择性必修2第5课 工业革命与工厂制度 课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2第5课 工业革命与工厂制度 课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 45.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 10:31:30 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

工业革命与工厂制度

普通高中历史选择性必修2 经济与社会生活

5

课程标准:认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响。

知识回顾:古代劳作方式的发展与共性

劳作方式:劳动者所采取的,包括分工合作在内的组织形式

农业:家庭式劳作为主,也有庄园式劳作

手工业:家庭式劳作与作坊式劳作

共性:手工劳动

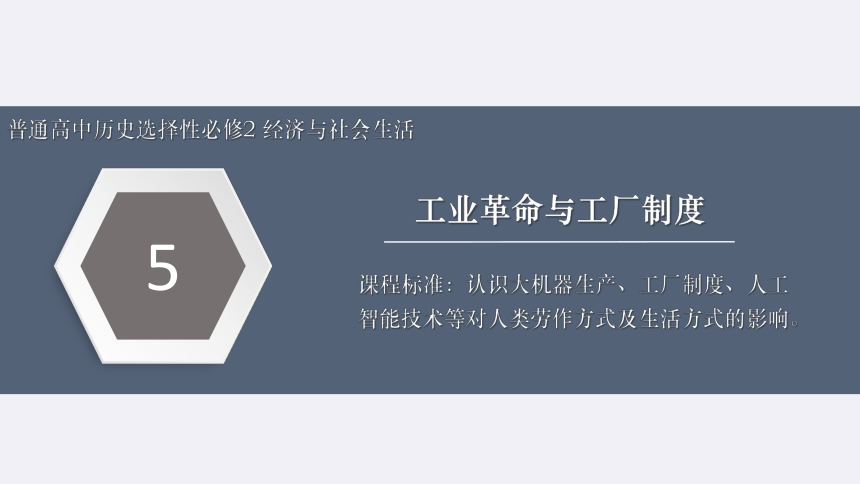

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

观察图片,分析工业革命前后生产工具的变化

分散的手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

彻底的雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

特点:

1.生产规模大,雇佣工人集中生产

2.以手工劳动为主

3.工人工作时间长,工资待遇微薄

4.分工协作

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

18世纪初,英国纺纱技术还很原始,……为了保护本国纺织业的发展,1700年英国议会通过法令,禁止从中国、印度输入染色的棉织品。棉纺织品一时在英国“洛阳纸贵”,技术创新迫在眉睫。

1764年,兰开夏郡的纺织工哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机,这是人类历史上手工生产工具向机器生产工具发展的开端,由此拉开了英国工业革命的序幕。18世纪80年代,第一家棉纺织厂在曼彻斯特诞生。当伯明翰等英国传统工业城市的纺织厂仍为是否采用新技术而犹豫不决时,曼彻斯特的棉纺织业已经迅速将一系列新技术运用于生产。1782年詹姆斯 瓦特发明蒸汽机,从此这里的棉纺业发展得更为迅速。到1830年,曼彻斯特的棉纺织厂已达九十九家,产量占据英国棉纺织工业的近百分之五十。

-----《从北京回望曼彻斯特》

阅读材料,思考曼彻斯特棉纺织工厂迅速发展的原因有哪些?

政府政策、法律的推动;市场的需求;

工业革命生产工具的改进,新技术的应用,生产力的提高。

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

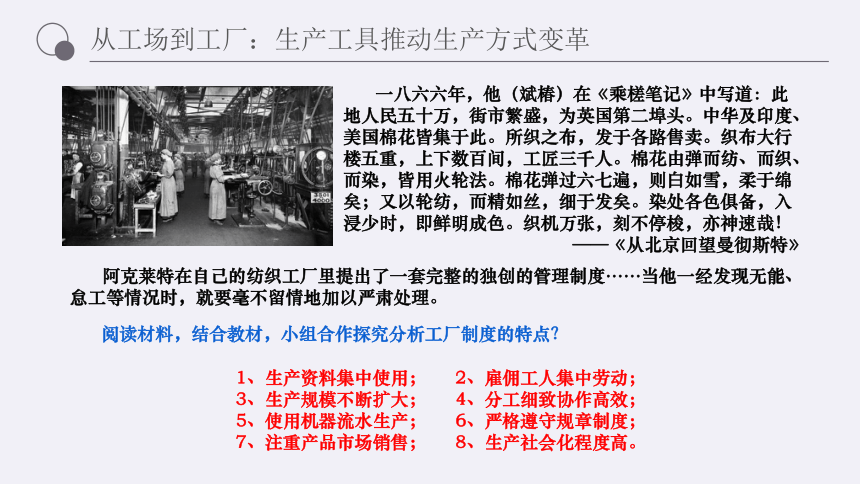

一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉!

——《从北京回望曼彻斯特》

1、生产资料集中使用; 2、雇佣工人集中劳动;

3、生产规模不断扩大; 4、分工细致协作高效;

5、使用机器流水生产; 6、严格遵守规章制度;

7、注重产品市场销售; 8、生产社会化程度高。

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点?

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

材料一:第一次工业革命开始后,瓦特与合伙人开办工厂,后来,他们的工厂日益发达,雇有1000多名工人。他们对工人有严格的要求,如果发现工人有不轨行为或玩忽职守,工厂可以随时解雇他们。同时,将工人分为生产组、运输组、安装组,实现了比较细致的分工。

材料二:1904年美国共有318个垄断组织,这318个垄断组织吞并了5300个工业企业,拥有全部加工工业资本额的40%。美国的各重要工业部门一般都被一两个或少数几个垄断组织垄断。最著名的是美孚石油公司,美国钢铁公司,福特、通用汽车公司等。这些企业往往由高级专业人才进行管理,开始将所有权与经营权分离,提高了生产效率。

工厂制度:中小企业占多数;分工细致、纪律严格;所有权与经营权结合

垄断组织:规模巨大;生产和资本高度集中;所有权与经营权分离

结合材料一、二,比较工厂制度与垄断组织的异同?

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

城市数量增加,规模扩大,功能转变,城市人口数量增长,后期出现逆城市化现象,20世纪建设新城,缓解中心城市压力。

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内, 都需要有相当的文化程度,都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座,建立一系列的设施和机构。例如在一些工业城市开办机械学院,不仅向工人提供有用的技术知识,而且也向他们提供了一个社交的场所。还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,为普通民众提供了获取知识的机会。此外,理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,……1856-1882年的(报纸销售)增长率高达600%。……在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。

——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

格林尼治时间大事记

1840年前 格林尼治时间由英国的格林尼治天文台(1675年建)制定,但其影响力有限,英国各地城镇仍遵守地方时间

1847年 英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,以克服计时不同给交通造成的混乱局面

1851年 600万游客乘火车到伦敦参观世界博览会,首次体验标准时间体系

1880年 格林尼治时间成为全英国唯一的、法定的时间标准

1884年 英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

阅读上表,对格林尼治时间成为国际标准时间的历史进程划分阶段并说明理由。分析国际标准时间形成的历史条件。

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上则明火执仗地抢劫。

——董正华《世界现代化进程十五讲》

从西方到世界:工厂制度的扩展

18世纪中期 19世纪中期 19世纪末 20世纪初

第一次工业革命,

工厂制度和机器生产

第二次工业革命,

工厂制度和机器生产

1840年鸦片战争后中国开始沦为半殖民地半封建社会,出现外资企业,西方工厂制度和机器生产传入中国。

19世纪60年代洋务企业采用工厂制度和机器生产

19世纪

60年代

洋务企业采用工厂制度和机器生产

1894

洋务

企业

破产

民族企业初步发展,实业救国

从西方到世界:工厂制度的扩展

1866年由方举赞、孙英德创办于上海。最初是一个只有200元左右的手工锻铁作坊,专为外商船坞打造修配船用零件。1869年开始使用车床,从手工工场转变为机器工业。1876年制造第一艘小火轮,1877年兼造车床,到1890年已发展成为拥有车床10多台,可以容纳200人工作的工厂。后因受到外商船厂的压迫和排挤,趋于衰落。1900年为英资耶松船厂所吞并。

请根据时间轴、史料、教材,小组合作探究比较近代中西方企业的异同点。

从近代到当代:人类文明的演进

课程总结:工业革命下的经济与社会生活

生产手段

生产组织

生产效率

生产关系

产业结构

社会结构

经济布局

人口布局

生活方式

生活内容

文化思潮

时代潮流

国际市场

世界格局

人与机器—机器附庸

人与企业—血汗工厂

人与社会—两极分化

人与自然—环境危机

东方西方—霸凌主义

工业革命——生产方式进步——世界经济的转型

工业革命——生活方式转变——人类生活的剧变

随堂检测

1.下图是某同学的学习笔记,其中“ ”处应该填入的内容是

A.蒸汽动力

B.现代工厂

C.工厂制度

D.血汗工厂

2.上海轮船招商局是洋务运动中创办的重要企业,其章程规定:将股份较大之人公举入局作为商董,在主要港口协助总经营业务。这段材料反映了

A.洋务民用企业管理权由商董控制

B.近代民族资本主义企业引进西方管理模式

C.洋务民用企业的所需资金主要来自民间资本

D.近代企业制度在洋务民用企业中有所显现

B

D

随堂检测

请根据图示,结合教材,小组合作探究,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会某一个方面的影响,提取部分信息拟出一个具体论题并加以阐述。

论题:工业革命推动城市化进程

工业革命后,由于工厂制度需要大量劳动力,农村人口向城市流动加快,城市人口增多,城市规模扩大,城市交通、居住环境改善,旧城市改观,新城市兴起,农村逐渐衰落,农业与乡村为主体的经济体制变成以工业与城市为主体的经济体制,城市化进程加快。

工业革命与工厂制度

普通高中历史选择性必修2 经济与社会生活

5

课程标准:认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响。

知识回顾:古代劳作方式的发展与共性

劳作方式:劳动者所采取的,包括分工合作在内的组织形式

农业:家庭式劳作为主,也有庄园式劳作

手工业:家庭式劳作与作坊式劳作

共性:手工劳动

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

观察图片,分析工业革命前后生产工具的变化

分散的手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

彻底的雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

特点:

1.生产规模大,雇佣工人集中生产

2.以手工劳动为主

3.工人工作时间长,工资待遇微薄

4.分工协作

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

18世纪初,英国纺纱技术还很原始,……为了保护本国纺织业的发展,1700年英国议会通过法令,禁止从中国、印度输入染色的棉织品。棉纺织品一时在英国“洛阳纸贵”,技术创新迫在眉睫。

1764年,兰开夏郡的纺织工哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机,这是人类历史上手工生产工具向机器生产工具发展的开端,由此拉开了英国工业革命的序幕。18世纪80年代,第一家棉纺织厂在曼彻斯特诞生。当伯明翰等英国传统工业城市的纺织厂仍为是否采用新技术而犹豫不决时,曼彻斯特的棉纺织业已经迅速将一系列新技术运用于生产。1782年詹姆斯 瓦特发明蒸汽机,从此这里的棉纺业发展得更为迅速。到1830年,曼彻斯特的棉纺织厂已达九十九家,产量占据英国棉纺织工业的近百分之五十。

-----《从北京回望曼彻斯特》

阅读材料,思考曼彻斯特棉纺织工厂迅速发展的原因有哪些?

政府政策、法律的推动;市场的需求;

工业革命生产工具的改进,新技术的应用,生产力的提高。

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉!

——《从北京回望曼彻斯特》

1、生产资料集中使用; 2、雇佣工人集中劳动;

3、生产规模不断扩大; 4、分工细致协作高效;

5、使用机器流水生产; 6、严格遵守规章制度;

7、注重产品市场销售; 8、生产社会化程度高。

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点?

从工场到工厂:生产工具推动生产方式变革

材料一:第一次工业革命开始后,瓦特与合伙人开办工厂,后来,他们的工厂日益发达,雇有1000多名工人。他们对工人有严格的要求,如果发现工人有不轨行为或玩忽职守,工厂可以随时解雇他们。同时,将工人分为生产组、运输组、安装组,实现了比较细致的分工。

材料二:1904年美国共有318个垄断组织,这318个垄断组织吞并了5300个工业企业,拥有全部加工工业资本额的40%。美国的各重要工业部门一般都被一两个或少数几个垄断组织垄断。最著名的是美孚石油公司,美国钢铁公司,福特、通用汽车公司等。这些企业往往由高级专业人才进行管理,开始将所有权与经营权分离,提高了生产效率。

工厂制度:中小企业占多数;分工细致、纪律严格;所有权与经营权结合

垄断组织:规模巨大;生产和资本高度集中;所有权与经营权分离

结合材料一、二,比较工厂制度与垄断组织的异同?

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

城市数量增加,规模扩大,功能转变,城市人口数量增长,后期出现逆城市化现象,20世纪建设新城,缓解中心城市压力。

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内, 都需要有相当的文化程度,都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座,建立一系列的设施和机构。例如在一些工业城市开办机械学院,不仅向工人提供有用的技术知识,而且也向他们提供了一个社交的场所。还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,为普通民众提供了获取知识的机会。此外,理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,……1856-1882年的(报纸销售)增长率高达600%。……在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。

——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

格林尼治时间大事记

1840年前 格林尼治时间由英国的格林尼治天文台(1675年建)制定,但其影响力有限,英国各地城镇仍遵守地方时间

1847年 英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,以克服计时不同给交通造成的混乱局面

1851年 600万游客乘火车到伦敦参观世界博览会,首次体验标准时间体系

1880年 格林尼治时间成为全英国唯一的、法定的时间标准

1884年 英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

阅读上表,对格林尼治时间成为国际标准时间的历史进程划分阶段并说明理由。分析国际标准时间形成的历史条件。

从工厂到社会:经济基础推动上层建筑变革

钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上则明火执仗地抢劫。

——董正华《世界现代化进程十五讲》

从西方到世界:工厂制度的扩展

18世纪中期 19世纪中期 19世纪末 20世纪初

第一次工业革命,

工厂制度和机器生产

第二次工业革命,

工厂制度和机器生产

1840年鸦片战争后中国开始沦为半殖民地半封建社会,出现外资企业,西方工厂制度和机器生产传入中国。

19世纪60年代洋务企业采用工厂制度和机器生产

19世纪

60年代

洋务企业采用工厂制度和机器生产

1894

洋务

企业

破产

民族企业初步发展,实业救国

从西方到世界:工厂制度的扩展

1866年由方举赞、孙英德创办于上海。最初是一个只有200元左右的手工锻铁作坊,专为外商船坞打造修配船用零件。1869年开始使用车床,从手工工场转变为机器工业。1876年制造第一艘小火轮,1877年兼造车床,到1890年已发展成为拥有车床10多台,可以容纳200人工作的工厂。后因受到外商船厂的压迫和排挤,趋于衰落。1900年为英资耶松船厂所吞并。

请根据时间轴、史料、教材,小组合作探究比较近代中西方企业的异同点。

从近代到当代:人类文明的演进

课程总结:工业革命下的经济与社会生活

生产手段

生产组织

生产效率

生产关系

产业结构

社会结构

经济布局

人口布局

生活方式

生活内容

文化思潮

时代潮流

国际市场

世界格局

人与机器—机器附庸

人与企业—血汗工厂

人与社会—两极分化

人与自然—环境危机

东方西方—霸凌主义

工业革命——生产方式进步——世界经济的转型

工业革命——生活方式转变——人类生活的剧变

随堂检测

1.下图是某同学的学习笔记,其中“ ”处应该填入的内容是

A.蒸汽动力

B.现代工厂

C.工厂制度

D.血汗工厂

2.上海轮船招商局是洋务运动中创办的重要企业,其章程规定:将股份较大之人公举入局作为商董,在主要港口协助总经营业务。这段材料反映了

A.洋务民用企业管理权由商董控制

B.近代民族资本主义企业引进西方管理模式

C.洋务民用企业的所需资金主要来自民间资本

D.近代企业制度在洋务民用企业中有所显现

B

D

随堂检测

请根据图示,结合教材,小组合作探究,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会某一个方面的影响,提取部分信息拟出一个具体论题并加以阐述。

论题:工业革命推动城市化进程

工业革命后,由于工厂制度需要大量劳动力,农村人口向城市流动加快,城市人口增多,城市规模扩大,城市交通、居住环境改善,旧城市改观,新城市兴起,农村逐渐衰落,农业与乡村为主体的经济体制变成以工业与城市为主体的经济体制,城市化进程加快。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化