人教版二年级数学下册 2 表内除法(一)《除法的认识》表格式 教案

文档属性

| 名称 | 人教版二年级数学下册 2 表内除法(一)《除法的认识》表格式 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-21 12:18:58 | ||

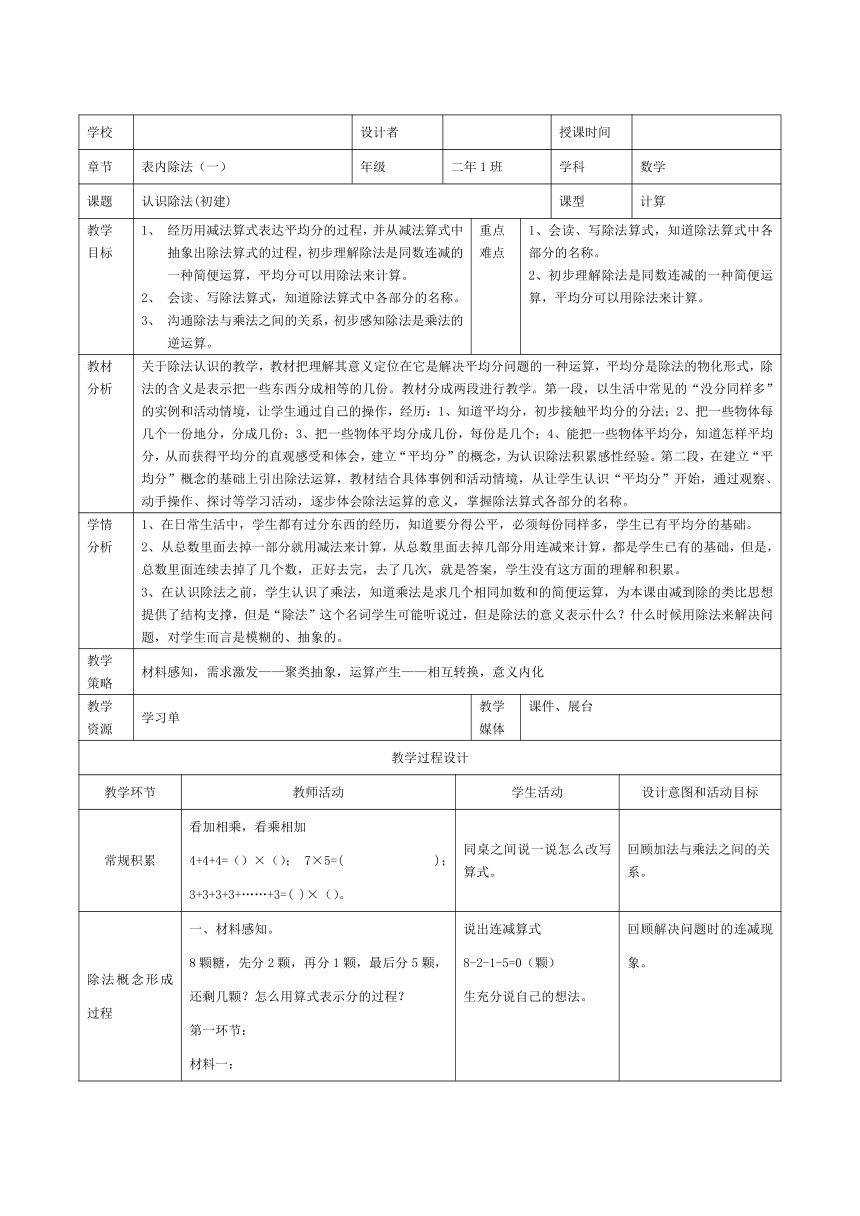

图片预览

文档简介

学校 设计者 授课时间

章节 表内除法(一) 年级 二年1班 学科 数学

课题 认识除法(初建) 课型 计算

教学 目标 经历用减法算式表达平均分的过程,并从减法算式中抽象出除法算式的过程,初步理解除法是同数连减的一种简便运算,平均分可以用除法来计算。 会读、写除法算式,知道除法算式中各部分的名称。 沟通除法与乘法之间的关系,初步感知除法是乘法的逆运算。 重点 难点 1、会读、写除法算式,知道除法算式中各部分的名称。 2、初步理解除法是同数连减的一种简便运算,平均分可以用除法来计算。

教材 分析 关于除法认识的教学,教材把理解其意义定位在它是解决平均分问题的一种运算,平均分是除法的物化形式,除法的含义是表示把一些东西分成相等的几份。教材分成两段进行教学。第一段,以生活中常见的“没分同样多”的实例和活动情境,让学生通过自己的操作,经历:1、知道平均分,初步接触平均分的分法;2、把一些物体每几个一份地分,分成几份;3、把一些物体平均分成几份,每份是几个;4、能把一些物体平均分,知道怎样平均分,从而获得平均分的直观感受和体会,建立“平均分”的概念,为认识除法积累感性经验。第二段,在建立“平均分”概念的基础上引出除法运算,教材结合具体事例和活动情境,从让学生认识“平均分”开始,通过观察、动手操作、探讨等学习活动,逐步体会除法运算的意义,掌握除法算式各部分的名称。

学情 分析 在日常生活中,学生都有过分东西的经历,知道要分得公平,必须每份同样多,学生已有平均分的基础。 从总数里面去掉一部分就用减法来计算,从总数里面去掉几部分用连减来计算,都是学生已有的基础,但是,总数里面连续去掉了几个数,正好去完,去了几次,就是答案,学生没有这方面的理解和积累。 3、在认识除法之前,学生认识了乘法,知道乘法是求几个相同加数和的简便运算,为本课由减到除的类比思想提供了结构支撑,但是“除法”这个名词学生可能听说过,但是除法的意义表示什么?什么时候用除法来解决问题,对学生而言是模糊的、抽象的。

教学 策略 材料感知,需求激发——聚类抽象,运算产生——相互转换,意义内化

教学 资源 学习单 教学 媒体 课件、展台

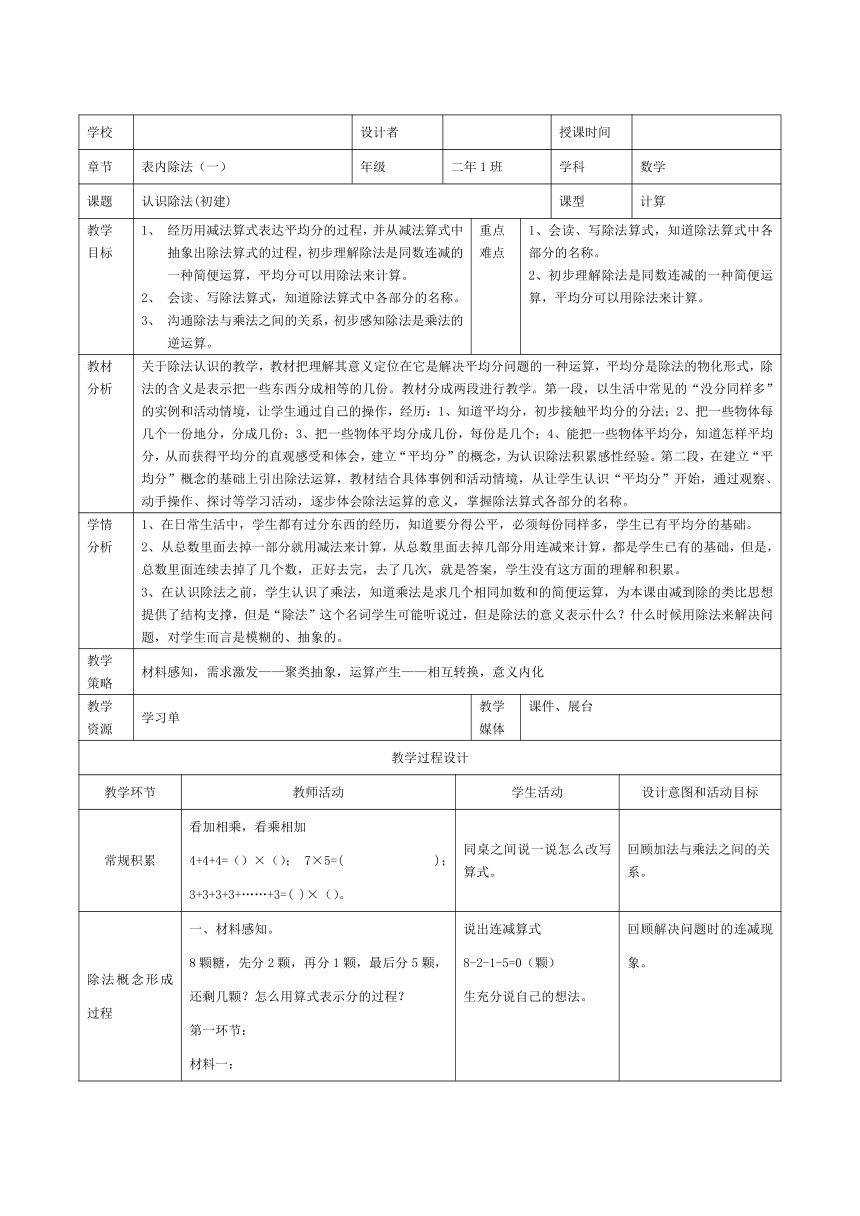

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图和活动目标

常规积累 看加相乘,看乘相加 4+4+4=()×(); 7×5=( ); 3+3+3+3+……+3=( )×()。 同桌之间说一说怎么改写算式。 回顾加法与乘法之间的关系。

除法概念形成过程 一、材料感知。

8颗糖,先分2颗,再分1颗,最后分5颗,还剩几颗?怎么用算式表示分的过程? 第一环节: 材料一: 问题1:8颗糖,平均分给了2个人。每人分几颗? 呈现资源1:8-2-2-2-2=0(颗) 小结:从8里面连续减去几个2,就是分了几次,每人就可以得到几颗了。 呈现资源2:8÷2=4(颗) 小结:8颗糖,平均分给2个人,即可以列出连减法算式,也可以列出除法算式。 问题2:8颗糖,要分的一样多,现在每人分2颗,分给( )人正好分完。 呈现资源1:8-2-2-2-2=0(颗) 小结:我们发现有这样的几个,就是分给了几个小朋友。 呈现资源2:8÷2=4(人) 点拨:不同的问题,算式怎么一样呢,这里的2,它们一样吗?那4呢? 材料二: 题目:列式计算。 (1)18朵花,每人3朵,分给几人正好分完? (2)36个圆片,平均分给4人,每人分几个?

想一想这个分的过程可以用一个怎样的算式来表示?

材料三: 如果有100本书,每人2本,分给几人正好分完?请你列出一个算式? 呈现资源:100÷2=50(人)

第二环节:聚类分析 先观察这些减法算式,你发现了什么? 板书:从总数中连减相同减数→平均分,可以用除法来表示。 2、质疑:8-2-1-5=0,可以改写成除法算式吗? 读一读除法算式。 第三环节:介绍除法 1、介绍名称:被除数 除号 除数 商 说说其他算式各部分的名称。 2、观察除法中的每一个数与对应的减法中的数有什么联系呢? 说出连减算式 8-2-1-5=0(颗) 生充分说自己的想法。 先在课堂练习纸上画一画,然后和同桌互相说一说。 可能状态预设: 8-2-2-2-2=0(颗) 8÷2=4(颗) 同桌讨论,明确:8-2-2…..,减了几个2.初步感觉比较麻烦。 想一想分的过程,用一个算式来表示。 学生思考分的过程写算式 预设: 8-2-2-2-2=0(颗) 8÷2=4(人) 生独立完成后同桌交流。 在减法算式中感受连续减6个3,9个4,感受连续减去几个相同减数很麻烦。 在除法算式中初步理解意义。 体会:减去相同的数,也就是平均分的时候,才能写成除法算式。 初步认识除法,读一读。 了解各部分的名称,互说。 回顾解决问题时的连减现象。 在分的过程中,体会平均分成几份、每份分得同样多,并将操作与算式沟通,经历连减算式的产生过程,尝试寻找减法与除法之间的关系。 初步感知两种平均分都可以用除法表示。 不断产生连减算式和除法算式的对比,并逐步感到连减算式的麻烦,为连减和除法、除法和乘法进行沟通。 帮助学生经历概念的归纳、概括、提炼的形成过程。 进一步沟通减法与除法之间的联系。认识除法的本质属性。

减与除的相互转换 1、把减法算式改写成除法算式。 14-7-7=0 18-6-6-6=0 20-11-1-3-5=0 ( )个7 ( )个6 2、把除法算式改写成减法算式8÷4 15÷5 3、灵活转换: 16-4-4-8=0 15-3-3-3-6=0 独立完成后同桌互说。 独立完成后口头交流。 同桌交流 在相互转换中沟通除法与减法的内在联系。 进一步沟通内在关系,提高灵活性。

拓展总结 总结:今天我们发现了从总数里连续减去几个相同减数用除法计算比较简便。我们研究的都是正好分完的情况。如果不能正好分完又会怎样呢?我们以后再研究。 学生思考 在拓展中打开思路。

板书设计

教学反思 这是孩子第一次接触除法的初始课,有部分孩子已经有听说过除法,但除法的意义表示什么?什么时候用除法来解决问题,对学生而言是模糊、抽象的。人教版的教材侧重于理解除法的意义,而吴老师的课更看重除法的本质,即除法的产生,这让我有了很大的困惑,到底什么时候讲除法意义,要讲到什么程度,不知所云。在初建课中,当我看到有些孩子能够根据自己的提前学习来尝试解释除法意义的时候,我觉得这是一种契机,先以个别带动全体一起学习,但课上下来,效果不太显著,孩子们依然懵懵懂懂,这让我内心更加不安。当我认真听取吴教授的点评之后,我发现自己备课的不足,对教材的把握不到位。在教学中,应让孩子真正感知四对关系:分与减的关系、减与除的关系、除与分的关系、除与乘的关系。特别是在减与除的关系上要下足功夫。认识除法的第一课时重点在于除法的产生,让孩子充分体验减法算式的麻烦,激发学生在体验烦的基础上体会除法产生的需求,从而感受除法简洁的表达方式。学生在减与除之间的互换关系中理解也显得尤为重要。 吴教授的点评让我受益匪浅,我认识到数学课的教学既要有形更该有魂,才能上出数学的味道来。我想只要心里有了孩子,课堂就有神了。潜意识对孩子的信任,鼓励孩子,相信孩子,而这一转型,就该从不相信的提问方式开始改变为激励性的语言,如“能不能用一个算式来表示呢?”改为“这个思考过程请你用一个算式来表示”,“你们看得明白吗?”改为“我发现你们都这样做了,给自己点个赞”等等,增大对学生的信任度。这也是我今后教学改变的第一步。 接下去,我会充分研读教材,在教学中以“个别困难,个别处理,全体困难,集体处理,都不困难,不对答案”为原则合理分配时间,把知识点有机地融合在一起,真正促进个体资源和集体资源的整合。转型的道路痛并快乐着,我会多加学习,努力前进。

章节 表内除法(一) 年级 二年1班 学科 数学

课题 认识除法(初建) 课型 计算

教学 目标 经历用减法算式表达平均分的过程,并从减法算式中抽象出除法算式的过程,初步理解除法是同数连减的一种简便运算,平均分可以用除法来计算。 会读、写除法算式,知道除法算式中各部分的名称。 沟通除法与乘法之间的关系,初步感知除法是乘法的逆运算。 重点 难点 1、会读、写除法算式,知道除法算式中各部分的名称。 2、初步理解除法是同数连减的一种简便运算,平均分可以用除法来计算。

教材 分析 关于除法认识的教学,教材把理解其意义定位在它是解决平均分问题的一种运算,平均分是除法的物化形式,除法的含义是表示把一些东西分成相等的几份。教材分成两段进行教学。第一段,以生活中常见的“没分同样多”的实例和活动情境,让学生通过自己的操作,经历:1、知道平均分,初步接触平均分的分法;2、把一些物体每几个一份地分,分成几份;3、把一些物体平均分成几份,每份是几个;4、能把一些物体平均分,知道怎样平均分,从而获得平均分的直观感受和体会,建立“平均分”的概念,为认识除法积累感性经验。第二段,在建立“平均分”概念的基础上引出除法运算,教材结合具体事例和活动情境,从让学生认识“平均分”开始,通过观察、动手操作、探讨等学习活动,逐步体会除法运算的意义,掌握除法算式各部分的名称。

学情 分析 在日常生活中,学生都有过分东西的经历,知道要分得公平,必须每份同样多,学生已有平均分的基础。 从总数里面去掉一部分就用减法来计算,从总数里面去掉几部分用连减来计算,都是学生已有的基础,但是,总数里面连续去掉了几个数,正好去完,去了几次,就是答案,学生没有这方面的理解和积累。 3、在认识除法之前,学生认识了乘法,知道乘法是求几个相同加数和的简便运算,为本课由减到除的类比思想提供了结构支撑,但是“除法”这个名词学生可能听说过,但是除法的意义表示什么?什么时候用除法来解决问题,对学生而言是模糊的、抽象的。

教学 策略 材料感知,需求激发——聚类抽象,运算产生——相互转换,意义内化

教学 资源 学习单 教学 媒体 课件、展台

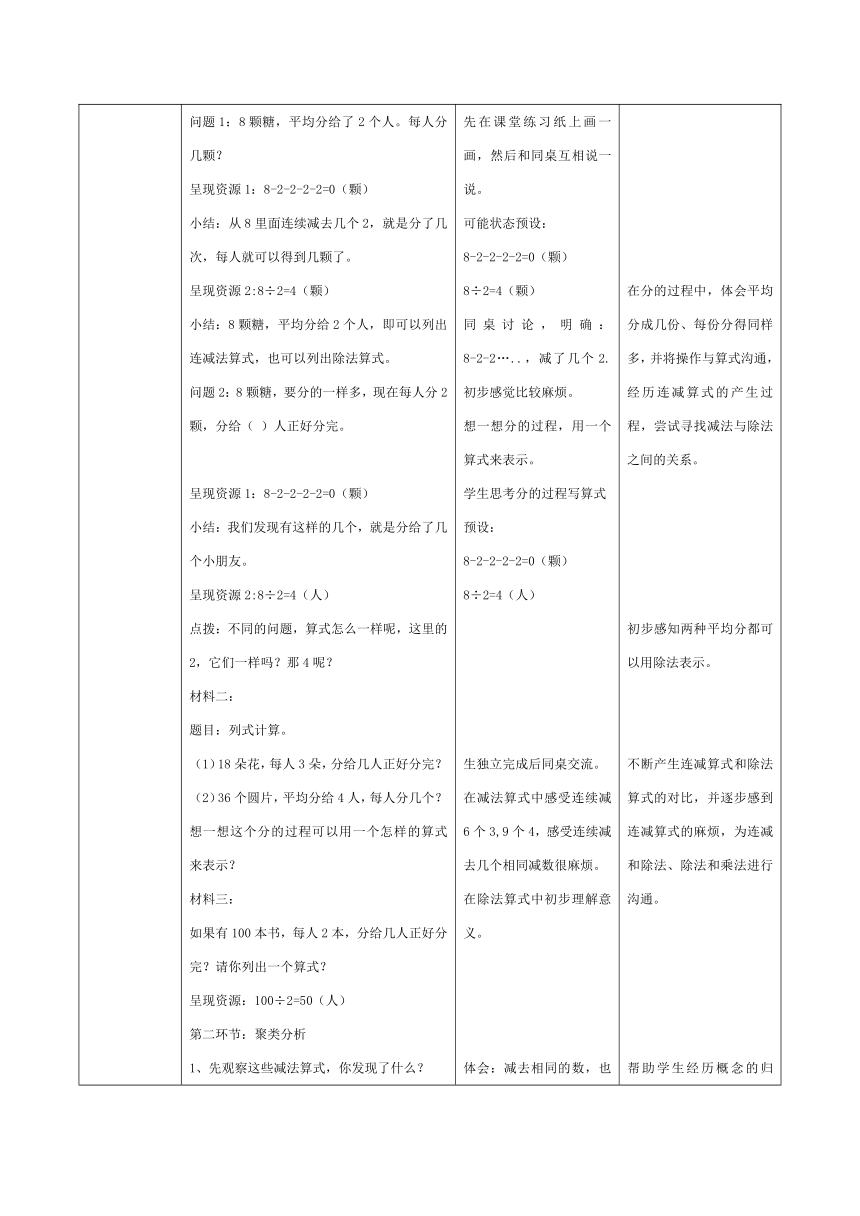

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图和活动目标

常规积累 看加相乘,看乘相加 4+4+4=()×(); 7×5=( ); 3+3+3+3+……+3=( )×()。 同桌之间说一说怎么改写算式。 回顾加法与乘法之间的关系。

除法概念形成过程 一、材料感知。

8颗糖,先分2颗,再分1颗,最后分5颗,还剩几颗?怎么用算式表示分的过程? 第一环节: 材料一: 问题1:8颗糖,平均分给了2个人。每人分几颗? 呈现资源1:8-2-2-2-2=0(颗) 小结:从8里面连续减去几个2,就是分了几次,每人就可以得到几颗了。 呈现资源2:8÷2=4(颗) 小结:8颗糖,平均分给2个人,即可以列出连减法算式,也可以列出除法算式。 问题2:8颗糖,要分的一样多,现在每人分2颗,分给( )人正好分完。 呈现资源1:8-2-2-2-2=0(颗) 小结:我们发现有这样的几个,就是分给了几个小朋友。 呈现资源2:8÷2=4(人) 点拨:不同的问题,算式怎么一样呢,这里的2,它们一样吗?那4呢? 材料二: 题目:列式计算。 (1)18朵花,每人3朵,分给几人正好分完? (2)36个圆片,平均分给4人,每人分几个?

想一想这个分的过程可以用一个怎样的算式来表示?

材料三: 如果有100本书,每人2本,分给几人正好分完?请你列出一个算式? 呈现资源:100÷2=50(人)

第二环节:聚类分析 先观察这些减法算式,你发现了什么? 板书:从总数中连减相同减数→平均分,可以用除法来表示。 2、质疑:8-2-1-5=0,可以改写成除法算式吗? 读一读除法算式。 第三环节:介绍除法 1、介绍名称:被除数 除号 除数 商 说说其他算式各部分的名称。 2、观察除法中的每一个数与对应的减法中的数有什么联系呢? 说出连减算式 8-2-1-5=0(颗) 生充分说自己的想法。 先在课堂练习纸上画一画,然后和同桌互相说一说。 可能状态预设: 8-2-2-2-2=0(颗) 8÷2=4(颗) 同桌讨论,明确:8-2-2…..,减了几个2.初步感觉比较麻烦。 想一想分的过程,用一个算式来表示。 学生思考分的过程写算式 预设: 8-2-2-2-2=0(颗) 8÷2=4(人) 生独立完成后同桌交流。 在减法算式中感受连续减6个3,9个4,感受连续减去几个相同减数很麻烦。 在除法算式中初步理解意义。 体会:减去相同的数,也就是平均分的时候,才能写成除法算式。 初步认识除法,读一读。 了解各部分的名称,互说。 回顾解决问题时的连减现象。 在分的过程中,体会平均分成几份、每份分得同样多,并将操作与算式沟通,经历连减算式的产生过程,尝试寻找减法与除法之间的关系。 初步感知两种平均分都可以用除法表示。 不断产生连减算式和除法算式的对比,并逐步感到连减算式的麻烦,为连减和除法、除法和乘法进行沟通。 帮助学生经历概念的归纳、概括、提炼的形成过程。 进一步沟通减法与除法之间的联系。认识除法的本质属性。

减与除的相互转换 1、把减法算式改写成除法算式。 14-7-7=0 18-6-6-6=0 20-11-1-3-5=0 ( )个7 ( )个6 2、把除法算式改写成减法算式8÷4 15÷5 3、灵活转换: 16-4-4-8=0 15-3-3-3-6=0 独立完成后同桌互说。 独立完成后口头交流。 同桌交流 在相互转换中沟通除法与减法的内在联系。 进一步沟通内在关系,提高灵活性。

拓展总结 总结:今天我们发现了从总数里连续减去几个相同减数用除法计算比较简便。我们研究的都是正好分完的情况。如果不能正好分完又会怎样呢?我们以后再研究。 学生思考 在拓展中打开思路。

板书设计

教学反思 这是孩子第一次接触除法的初始课,有部分孩子已经有听说过除法,但除法的意义表示什么?什么时候用除法来解决问题,对学生而言是模糊、抽象的。人教版的教材侧重于理解除法的意义,而吴老师的课更看重除法的本质,即除法的产生,这让我有了很大的困惑,到底什么时候讲除法意义,要讲到什么程度,不知所云。在初建课中,当我看到有些孩子能够根据自己的提前学习来尝试解释除法意义的时候,我觉得这是一种契机,先以个别带动全体一起学习,但课上下来,效果不太显著,孩子们依然懵懵懂懂,这让我内心更加不安。当我认真听取吴教授的点评之后,我发现自己备课的不足,对教材的把握不到位。在教学中,应让孩子真正感知四对关系:分与减的关系、减与除的关系、除与分的关系、除与乘的关系。特别是在减与除的关系上要下足功夫。认识除法的第一课时重点在于除法的产生,让孩子充分体验减法算式的麻烦,激发学生在体验烦的基础上体会除法产生的需求,从而感受除法简洁的表达方式。学生在减与除之间的互换关系中理解也显得尤为重要。 吴教授的点评让我受益匪浅,我认识到数学课的教学既要有形更该有魂,才能上出数学的味道来。我想只要心里有了孩子,课堂就有神了。潜意识对孩子的信任,鼓励孩子,相信孩子,而这一转型,就该从不相信的提问方式开始改变为激励性的语言,如“能不能用一个算式来表示呢?”改为“这个思考过程请你用一个算式来表示”,“你们看得明白吗?”改为“我发现你们都这样做了,给自己点个赞”等等,增大对学生的信任度。这也是我今后教学改变的第一步。 接下去,我会充分研读教材,在教学中以“个别困难,个别处理,全体困难,集体处理,都不困难,不对答案”为原则合理分配时间,把知识点有机地融合在一起,真正促进个体资源和集体资源的整合。转型的道路痛并快乐着,我会多加学习,努力前进。