2022年中考语文二轮专题复习:初中文言文虚词整理 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文二轮专题复习:初中文言文虚词整理 课件(24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-21 20:27:55 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

单击输入您的封面副标题

整合归类——全六册文言文重点虚词归纳(16个)

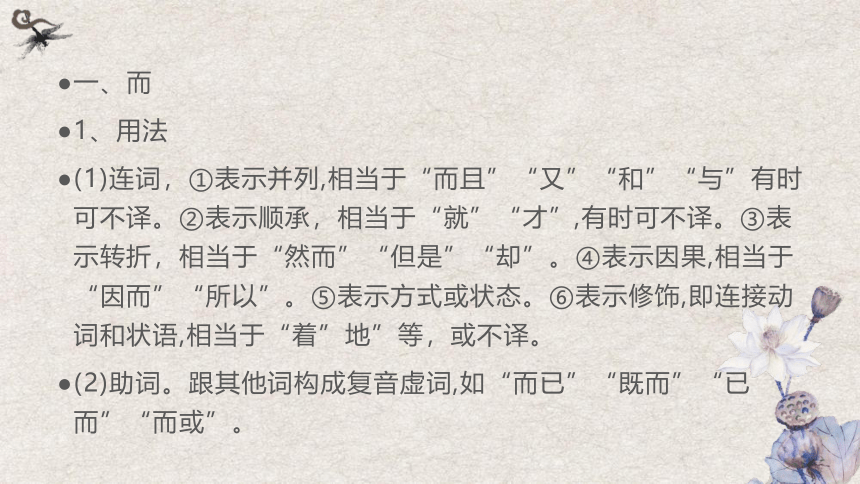

一、而

1、用法

(1)连词,①表示并列,相当于“而且”“又”“和”“与”有时可不译。②表示顺承,相当于“就”“才”,有时可不译。③表示转折,相当于“然而”“但是”“却”。④表示因果,相当于“因而”“所以”。⑤表示方式或状态。⑥表示修饰,即连接动词和状语,相当于“着”地”等,或不译。

(2)助词。跟其他词构成复音虚词,如“而已”“既而”“已而”“而或”。

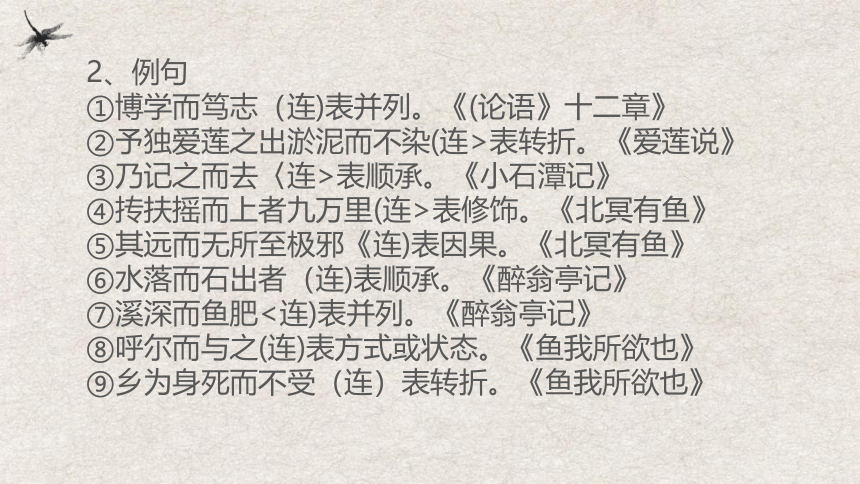

2、例句

①博学而笃志(连)表并列。《(论语》十二章》

②予独爱莲之出淤泥而不染(连>表转折。《爱莲说》

③乃记之而去〈连>表顺承。《小石潭记》

④抟扶摇而上者九万里(连>表修饰。《北冥有鱼》

⑤其远而无所至极邪《连)表因果。《北冥有鱼》

⑥水落而石出者(连)表顺承。《醉翁亭记》

⑦溪深而鱼肥<连)表并列。《醉翁亭记》

⑧呼尔而与之(连)表方式或状态。《鱼我所欲也》

⑨乡为身死而不受(连)表转折。《鱼我所欲也》

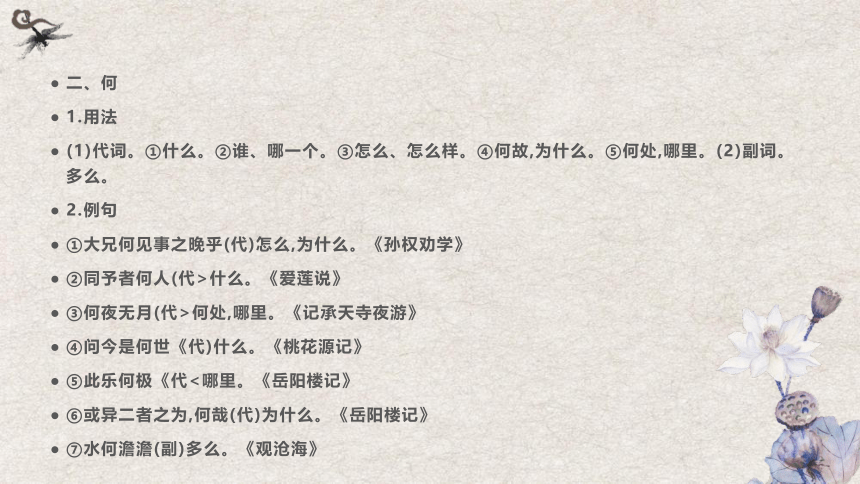

二、何

1.用法

(1)代词。①什么。②谁、哪一个。③怎么、怎么样。④何故,为什么。⑤何处,哪里。(2)副词。多么。

2.例句

①大兄何见事之晚乎(代)怎么,为什么。《孙权劝学》

②同予者何人(代>什么。《爱莲说》

③何夜无月(代>何处,哪里。《记承天寺夜游》

④问今是何世《代)什么。《桃花源记》

⑤此乐何极《代<哪里。《岳阳楼记》

⑥或异二者之为,何哉(代)为什么。《岳阳楼记》

⑦水何澹澹(副)多么。《观沧海》

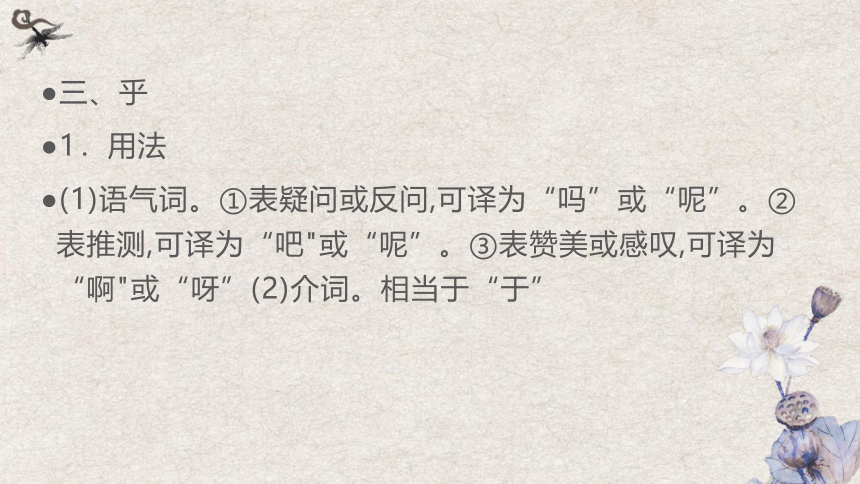

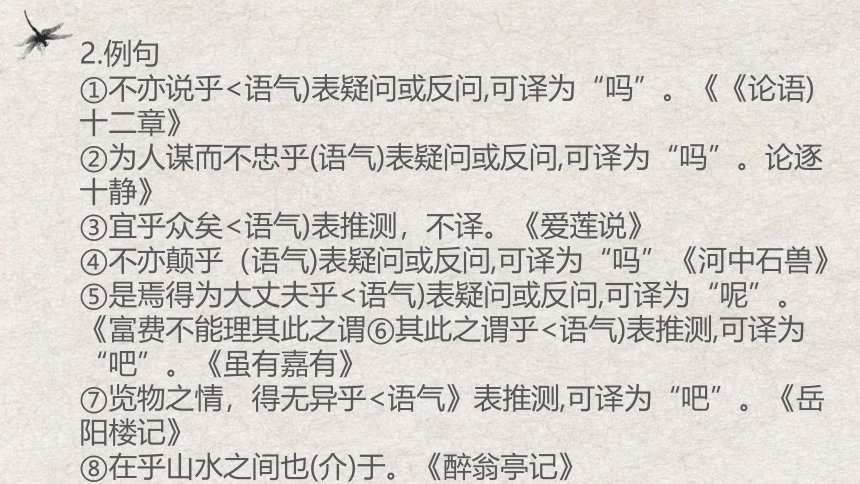

三、乎

1.用法

(1)语气词。①表疑问或反问,可译为“吗”或“呢”。②表推测,可译为“吧"或“呢”。③表赞美或感叹,可译为“啊"或“呀”(2)介词。相当于“于”

2.例句

①不亦说乎<语气)表疑问或反问,可译为“吗”。《《论语)十二章》

②为人谋而不忠乎(语气)表疑问或反问,可译为“吗”。论逐十静》

③宜乎众矣<语气)表推测,不译。《爱莲说》

④不亦颠乎(语气)表疑问或反问,可译为“吗”《河中石兽》

⑤是焉得为大丈夫乎<语气)表疑问或反问,可译为“呢”。《富费不能理其此之谓⑥其此之谓乎<语气)表推测,可译为“吧”。《虽有嘉有》

⑦览物之情,得无异乎<语气》表推测,可译为“吧”。《岳阳楼记》

⑧在乎山水之间也(介)于。《醉翁亭记》

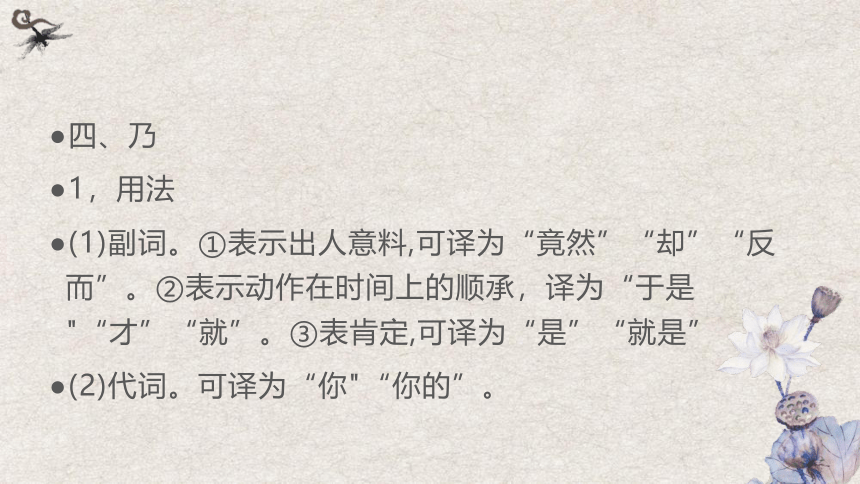

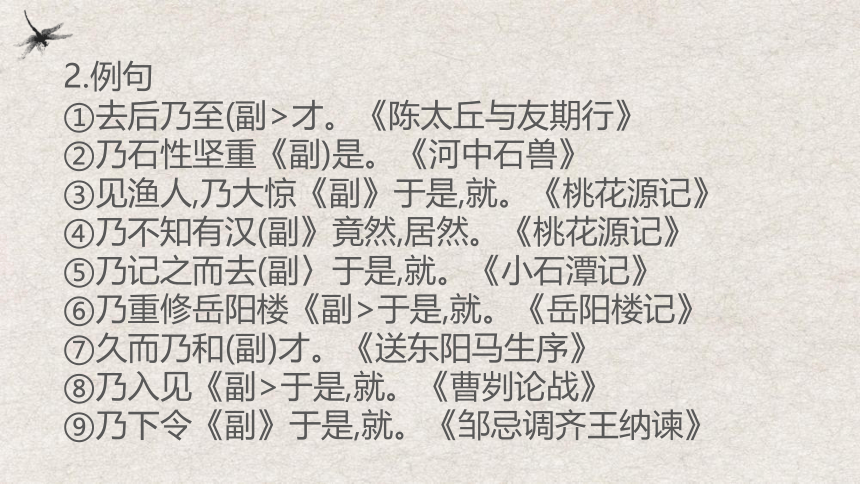

四、乃

1,用法

(1)副词。①表示出人意料,可译为“竟然”“却”“反而”。②表示动作在时间上的顺承,译为“于是"“才”“就”。③表肯定,可译为“是”“就是”

(2)代词。可译为“你"“你的”。

2.例句

①去后乃至(副>才。《陈太丘与友期行》

②乃石性坚重《副)是。《河中石兽》

③见渔人,乃大惊《副》于是,就。《桃花源记》

④乃不知有汉(副》竟然,居然。《桃花源记》

⑤乃记之而去(副〉于是,就。《小石潭记》

⑥乃重修岳阳楼《副>于是,就。《岳阳楼记》

⑦久而乃和(副)才。《送东阳马生序》

⑧乃入见《副>于是,就。《曹刿论战》

⑨乃下令《副》于是,就。《邹忌调齐王纳谏》

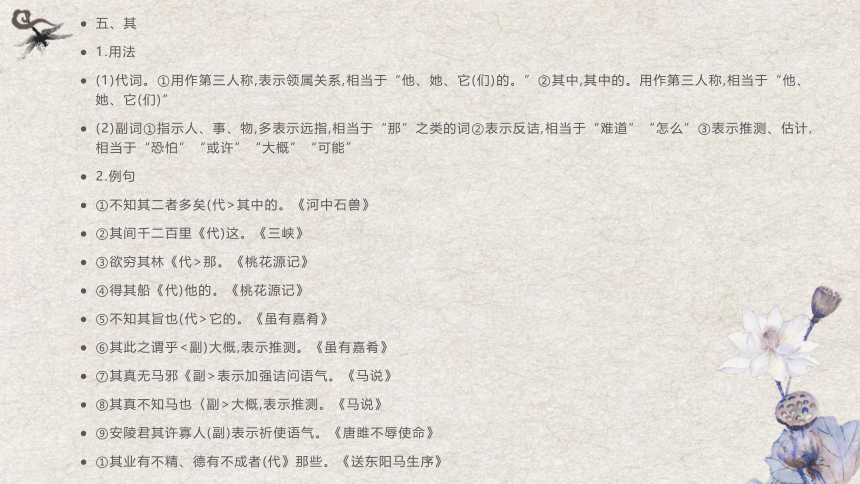

五、其

1.用法

(1)代词。①用作第三人称,表示领属关系,相当于“他、她、它(们)的。”②其中,其中的。用作第三人称,相当于“他、她、它(们)”

(2)副词①指示人、事、物,多表示远指,相当于“那”之类的词②表示反诘,相当于“难道”“怎么”③表示推测、估计,相当于“恐怕”“或许”“大概”“可能”

2.例句

①不知其二者多矣(代>其中的。《河中石兽》

②其间千二百里《代)这。《三峡》

③欲穷其林《代>那。《桃花源记》

④得其船《代)他的。《桃花源记》

⑤不知其旨也(代>它的。《虽有嘉肴》

⑥其此之谓乎<副)大概,表示推测。《虽有嘉肴》

⑦其真无马邪《副>表示加强诘问语气。《马说》

⑧其真不知马也〈副>大概,表示推测。《马说》

⑨安陵君其许寡人(副)表示祈使语气。《唐雎不辱使命》

①其业有不精、德有不成者(代》那些。《送东阳马生序》

六、且

1.用法

(1)副词。①用在动词或数词前,表示动作行为将要发生,可译为“将"“将要”“将近”。②“姑且”“暂且”。(2)连词。①表示递进,可译为“而且”“况且”。②表示让步,可译为“尚且”“还”。③表示并列,可译为“又”“而且”“并且”

2,例句

①不义而富且贵(连)表并列,并且、而且《论语)十二章》

②年且九十(副)将近。《愚公移山》

③且焉置土石(连)况且。《愚公移山》

④天子且至(副>将要。《周亚夫军细柳》

⑤且欲与常马等不可得《连)犹,尚且。《马说》

⑥且秦灭韩亡魏《连>况且。《唐睢不辱使命》

⑦盖余之勤且艰若此(连)表并列,并且、而且。《送东阳马生序》

七、若

1,用法

(1)连词。如果,假如(2)动词。像;好像;如同。(3)代词。①你(的),你们(的)。②此,如此,这样。

2.例句

①求闻之若此《动>像,如。《穿井得一人》

②若屈伸呼吸《代>你。《杞人忧天》

③孰若孤《动)如,比得上。《孙权劝学》

④曾不若孀妻弱子《动)如,比得上。《愚公移山》

⑤仿佛若有光《动>好像。《桃花源记》

⑥皆若空游无所依〈动)如同,像。《小石潭记》

⑦则心不若余之专耳《动》如。《送东阳马生序》

⑧徐公不若君之美也(动)如。《邹忌讽齐王纳谏》

⑨若有作奸犯科及为忠善者(连>如果。《出师表》

八、所

1.用法

(1)与动词结合,组成名词性短语,表示“……的人”“……的事物”“……的情况”

(2)与“为”相呼应,构成“为……所……”的结构,表被动。

(3)用作名词,意思是“地方”“处所”

(4)和“以”连用,表示原因,可译为“……的原因”

(5)和“以"连用,表示手段或凭借,可译为“用……方法”“用这些来”。

2,例句

①所以动心忍性《名)的方法。《生于忧患,死于安乐》

②曾益其所不能<代>用在动词之前,构成名词性的词组,指代人或事物。《生于忧患,死于安乐》

③衣食所安(代)用在动词之前,构成名词性的词组,指代人或事物。《曹刿论战》

④优劣得所《名〉处所。《出师表》

⑤此臣所以报先帝而忠陛下之职分也——所以,这里表示原因。《出师表》

九、为

1.用法

(1)动词。①成为,变成。②做。③作为,当作。④表示判断,是。⑤以为,认为。

(2)介词。①被。②为了。③给,替。④对,向。(3)名词。表现。

2.例句

①孤岂欲卿治经为博士邪《动)成为。《孙权劝学》

②岂能为暴涨携之去(介)表被动,被。《河中石兽》

③念无与为乐者(动>做、行。《记承天寺夜游》

④是焉得为大丈夫乎《动)成为。《富贵不能湿》

⑤武陵人捕鱼为业《动)作为。《桃花源记》

⑥此人一一为具言所闻(介)替、给。《桃花源记》

⑦不足为外人道也(介)向。《桃花源记》

⑧中峨冠而多髯者为东坡《动>是。《核舟记》

⑨其名为鲲〈动>叫作。《北冥有鱼》

⑩不必为已《介>为了。《大道之行也》

或异二者之为〈名)表现。《岳阳楼记》

故不为苟得也〈动)做。《鱼我所欲也》

有司业、博士为之师(动》做,担任。《送东阳马生序》

宫中府中,俱为一体〈动>是。《出师表》

十、焉

1.用法

(1)兼词。相当于“于之”“于此”“于彼”(2)代词。哪里,怎么。

(3)语气词。作词尾,相当于“然”“……的样子”。

2.例句

①必有我师焉(兼),于此,在其中。《《论语>十二章》

②可远观而不可亵玩焉《语气>不译。《爱莲说》

③二石兽并沉焉(兼〉,在那里。《河中石兽》

④是焉得为大丈夫乎(代)怎么,哪里。《富贵不能淫》

⑤且焉置土石(代>哪里。《愚公移山》

⑥不复出焉《语气>不译。《桃花源记》

⑦湖中焉得更有此人《代>哪里。《湖心亭看雪》

⑧万钟于我何加焉《语气>不译。《鱼我所欲也》

⑨则又请焉〈语气)不译。《送东阳马生序》

⑩惧有伏焉(兼>词,在那里。《曹刿论战》

十一、以

1.用法

(1)介词。①因为。②从,在。③在……的时候。④拿,用。⑤按照,依照。⑥依靠。⑦凭借……身份。⑧跟,同。(2)连词。①表示后一行动是前一行动的目的。②用

在状语与动词之间,表示修饰。③表示并列,有“并且”的意思。④表示转折,有“但是”的意思。⑤表示结果,有“因而"的意思。(3)助词。和某些方位词、时间词等连用,表示时间和方位。(4)动词。①用,使用。②认为。

2.例句

①不以疾也《动)比得上。《三峡》

②以顺为正者(介)把。《富责不能淫》

③所以动心忍性(介>用。《生于忧惠,死于安乐》

④以其境过清《介>因为。《小石潭记》

⑤生物之以息相吹也《介>用。《北冥有鱼》

⑥不以千里称也(介>凭借。《马说》

⑦策之不以其道《(介)按照。《马说》

⑧属予作文以记之《连)来。《岳阳楼记》

⑨不以物喜,不以己悲《介>因为。《岳阳楼记》

⑩谓余勉乡人以学者(连)来。《送东阳马生序》

必以信(介)根据。《曹判论战》

皆以美于徐公(动)认为。《邹忌讽齐王纳谏》

以光先帝遺德(连)来。《出师表》

以塞忠谏之路也(连>以致。《出师表》

咨臣以当世之事(介)拿。《出师表》

十二、因

1.用法

(1)副词。①于是,就。②由此,因此。(2)介词。①按照,根据。②依靠,凭借。③趁着,趁此。④通过,经由。⑤因为。

2.例句

①未若柳絮因风起<介)趁、乘。《咏雪》

②因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”《副〉于是,就。《卖油翁》

③安陵君因使唐睢使于秦《副>于是,就。《唐睢不辱使命》

④余因得遍观群书(连)因此。《送东阳马生序》

⑤周不因势象形,各具情态(介>顺着、就着。《核舟记》

⑥又有忧彼之所忧者,因往晓之《副》于是,就。《杞人忧天》

十三、与

1.用法

(1)动词。①给予,授予。②同“举”,推举(2)连词。和、同、跟。(3)语助词。句末语气词。表示疑问或感叹。后来写作“欤”

2.例句

①念无与为乐者(连)和、同。《记承天寺夜游》

②遂与外人间隔(连)和、同。《桃花源记》

③选贤与能《动)同“举”,推举。《大道之行也》

④呼尔而与之(动>给予。《鱼我所欲也》

⑤所识穷乏者得我与(通假字)同“欤”,语气词。《鱼我所欲也》

十四、于

1.用法

介词。①引进动作的时间、处所、范围、对象、方面、原因等,视情况可译为“在”“在……方面”“在……中”“向”“到”“自”“从”“跟”“同”“对"“对于”“给”“由于”等。②放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比",有时可译为“胜过”。③放在动词之后,引进行为的主动者,可译为“被",有时动词前还有“见”“受”等字和它相应。

2.例句

①当求之于上流《介)到。《河中石兽》

②相与步于中庭(介)在。《记承天寺夜游》

③舜发于畎亩之中《介)从。《生于忧患,死于安乐》

④海运则将徙于南冥(介>到。《北冥有鱼》

⑤祗辱于奴隶人之手《介>在。《马说》

⑥而泻出于两峰之间者(介>从。《醉翁亭记》

⑦如使人之所欲莫甚于生(介)比。《鱼我所欲也》

⑧万钟于我何加焉(介)对于。《鱼我所欲也》

⑨欲有求于我也(介>对。《邹忌讽齐王纳谏》

⑩臣之客欲有求于臣(介>对。《邹忌讽齐王纳谏》

皆以美于徐公(介>比。《邹忌讽齐王纳谏》

欲报之于陛下也《介>向。《出师表》

十五、则

1.用法

(1)连词。①表示顺承关系,可译为“就”“便”“那么”。②表示假设关系,可译为“如果"“那么”。③表示转折关系,可译为“却”(2)副词。表示加强判断,可译为“就是”。

2.例句

①蝉则千转不穷(连>就。《与朱元思书

②入则无法家拂士《连)如果。《生于忧患,死于安乐》

③海运则将徙于南冥《连〉就。《北冥有鱼》

④此则岳阳楼之大观也(副)是。《岳阳楼记》

⑤则有去国怀乡《连)就。《岳阳楼记》

⑥居庙堂之高则忧其民(连>就。《岳阳楼记》

⑦则凡可以得生者何不用也(连>那么。《鱼我所欲也》

十六、之

1.用法

(1)代词。①代人或事。②译为“这”(2)助词。①用于定语和中心语之间,译为“的”。②用于主谓结构之间,无实在意义,不译。③宾语前置和定语后置的标志,无实在意义,不译。④用于凑足音节,无实义,不译,(3)动词。作谓语,译为“去”“往”。

2.例句

①无案牍之劳形(助>用于主谓之间,取消句子独立性。《陋室铭》

②何陋之有(助>宾语前置的标志。《陋室铭)

③水陆草木之花〈助)的。《爱莲说》

④往送之门(动)到、往。《富贵不能淫》

⑤往之女家(助)音节助词,不译。《富贵不能淫》

⑥马之千里者《助>定语后置的标志。《马说》)

⑦弗之怠(代>宾语前置,代指抄录书。《送东阳马生序》

⑧肉食者谋之(代>这件事。《曹判论战》

⑨忠之属也(代>这。《曹刿论战》

⑩公将鼓之《助>起补足音节的作用。《曹刿论战》

愚以为宫中之事,悉以咨之——第一个之,《助)的;第二个之,《代>他们。《出师表》

单击输入您的封面副标题

整合归类——全六册文言文重点虚词归纳(16个)

一、而

1、用法

(1)连词,①表示并列,相当于“而且”“又”“和”“与”有时可不译。②表示顺承,相当于“就”“才”,有时可不译。③表示转折,相当于“然而”“但是”“却”。④表示因果,相当于“因而”“所以”。⑤表示方式或状态。⑥表示修饰,即连接动词和状语,相当于“着”地”等,或不译。

(2)助词。跟其他词构成复音虚词,如“而已”“既而”“已而”“而或”。

2、例句

①博学而笃志(连)表并列。《(论语》十二章》

②予独爱莲之出淤泥而不染(连>表转折。《爱莲说》

③乃记之而去〈连>表顺承。《小石潭记》

④抟扶摇而上者九万里(连>表修饰。《北冥有鱼》

⑤其远而无所至极邪《连)表因果。《北冥有鱼》

⑥水落而石出者(连)表顺承。《醉翁亭记》

⑦溪深而鱼肥<连)表并列。《醉翁亭记》

⑧呼尔而与之(连)表方式或状态。《鱼我所欲也》

⑨乡为身死而不受(连)表转折。《鱼我所欲也》

二、何

1.用法

(1)代词。①什么。②谁、哪一个。③怎么、怎么样。④何故,为什么。⑤何处,哪里。(2)副词。多么。

2.例句

①大兄何见事之晚乎(代)怎么,为什么。《孙权劝学》

②同予者何人(代>什么。《爱莲说》

③何夜无月(代>何处,哪里。《记承天寺夜游》

④问今是何世《代)什么。《桃花源记》

⑤此乐何极《代<哪里。《岳阳楼记》

⑥或异二者之为,何哉(代)为什么。《岳阳楼记》

⑦水何澹澹(副)多么。《观沧海》

三、乎

1.用法

(1)语气词。①表疑问或反问,可译为“吗”或“呢”。②表推测,可译为“吧"或“呢”。③表赞美或感叹,可译为“啊"或“呀”(2)介词。相当于“于”

2.例句

①不亦说乎<语气)表疑问或反问,可译为“吗”。《《论语)十二章》

②为人谋而不忠乎(语气)表疑问或反问,可译为“吗”。论逐十静》

③宜乎众矣<语气)表推测,不译。《爱莲说》

④不亦颠乎(语气)表疑问或反问,可译为“吗”《河中石兽》

⑤是焉得为大丈夫乎<语气)表疑问或反问,可译为“呢”。《富费不能理其此之谓⑥其此之谓乎<语气)表推测,可译为“吧”。《虽有嘉有》

⑦览物之情,得无异乎<语气》表推测,可译为“吧”。《岳阳楼记》

⑧在乎山水之间也(介)于。《醉翁亭记》

四、乃

1,用法

(1)副词。①表示出人意料,可译为“竟然”“却”“反而”。②表示动作在时间上的顺承,译为“于是"“才”“就”。③表肯定,可译为“是”“就是”

(2)代词。可译为“你"“你的”。

2.例句

①去后乃至(副>才。《陈太丘与友期行》

②乃石性坚重《副)是。《河中石兽》

③见渔人,乃大惊《副》于是,就。《桃花源记》

④乃不知有汉(副》竟然,居然。《桃花源记》

⑤乃记之而去(副〉于是,就。《小石潭记》

⑥乃重修岳阳楼《副>于是,就。《岳阳楼记》

⑦久而乃和(副)才。《送东阳马生序》

⑧乃入见《副>于是,就。《曹刿论战》

⑨乃下令《副》于是,就。《邹忌调齐王纳谏》

五、其

1.用法

(1)代词。①用作第三人称,表示领属关系,相当于“他、她、它(们)的。”②其中,其中的。用作第三人称,相当于“他、她、它(们)”

(2)副词①指示人、事、物,多表示远指,相当于“那”之类的词②表示反诘,相当于“难道”“怎么”③表示推测、估计,相当于“恐怕”“或许”“大概”“可能”

2.例句

①不知其二者多矣(代>其中的。《河中石兽》

②其间千二百里《代)这。《三峡》

③欲穷其林《代>那。《桃花源记》

④得其船《代)他的。《桃花源记》

⑤不知其旨也(代>它的。《虽有嘉肴》

⑥其此之谓乎<副)大概,表示推测。《虽有嘉肴》

⑦其真无马邪《副>表示加强诘问语气。《马说》

⑧其真不知马也〈副>大概,表示推测。《马说》

⑨安陵君其许寡人(副)表示祈使语气。《唐雎不辱使命》

①其业有不精、德有不成者(代》那些。《送东阳马生序》

六、且

1.用法

(1)副词。①用在动词或数词前,表示动作行为将要发生,可译为“将"“将要”“将近”。②“姑且”“暂且”。(2)连词。①表示递进,可译为“而且”“况且”。②表示让步,可译为“尚且”“还”。③表示并列,可译为“又”“而且”“并且”

2,例句

①不义而富且贵(连)表并列,并且、而且《论语)十二章》

②年且九十(副)将近。《愚公移山》

③且焉置土石(连)况且。《愚公移山》

④天子且至(副>将要。《周亚夫军细柳》

⑤且欲与常马等不可得《连)犹,尚且。《马说》

⑥且秦灭韩亡魏《连>况且。《唐睢不辱使命》

⑦盖余之勤且艰若此(连)表并列,并且、而且。《送东阳马生序》

七、若

1,用法

(1)连词。如果,假如(2)动词。像;好像;如同。(3)代词。①你(的),你们(的)。②此,如此,这样。

2.例句

①求闻之若此《动>像,如。《穿井得一人》

②若屈伸呼吸《代>你。《杞人忧天》

③孰若孤《动)如,比得上。《孙权劝学》

④曾不若孀妻弱子《动)如,比得上。《愚公移山》

⑤仿佛若有光《动>好像。《桃花源记》

⑥皆若空游无所依〈动)如同,像。《小石潭记》

⑦则心不若余之专耳《动》如。《送东阳马生序》

⑧徐公不若君之美也(动)如。《邹忌讽齐王纳谏》

⑨若有作奸犯科及为忠善者(连>如果。《出师表》

八、所

1.用法

(1)与动词结合,组成名词性短语,表示“……的人”“……的事物”“……的情况”

(2)与“为”相呼应,构成“为……所……”的结构,表被动。

(3)用作名词,意思是“地方”“处所”

(4)和“以”连用,表示原因,可译为“……的原因”

(5)和“以"连用,表示手段或凭借,可译为“用……方法”“用这些来”。

2,例句

①所以动心忍性《名)的方法。《生于忧患,死于安乐》

②曾益其所不能<代>用在动词之前,构成名词性的词组,指代人或事物。《生于忧患,死于安乐》

③衣食所安(代)用在动词之前,构成名词性的词组,指代人或事物。《曹刿论战》

④优劣得所《名〉处所。《出师表》

⑤此臣所以报先帝而忠陛下之职分也——所以,这里表示原因。《出师表》

九、为

1.用法

(1)动词。①成为,变成。②做。③作为,当作。④表示判断,是。⑤以为,认为。

(2)介词。①被。②为了。③给,替。④对,向。(3)名词。表现。

2.例句

①孤岂欲卿治经为博士邪《动)成为。《孙权劝学》

②岂能为暴涨携之去(介)表被动,被。《河中石兽》

③念无与为乐者(动>做、行。《记承天寺夜游》

④是焉得为大丈夫乎《动)成为。《富贵不能湿》

⑤武陵人捕鱼为业《动)作为。《桃花源记》

⑥此人一一为具言所闻(介)替、给。《桃花源记》

⑦不足为外人道也(介)向。《桃花源记》

⑧中峨冠而多髯者为东坡《动>是。《核舟记》

⑨其名为鲲〈动>叫作。《北冥有鱼》

⑩不必为已《介>为了。《大道之行也》

或异二者之为〈名)表现。《岳阳楼记》

故不为苟得也〈动)做。《鱼我所欲也》

有司业、博士为之师(动》做,担任。《送东阳马生序》

宫中府中,俱为一体〈动>是。《出师表》

十、焉

1.用法

(1)兼词。相当于“于之”“于此”“于彼”(2)代词。哪里,怎么。

(3)语气词。作词尾,相当于“然”“……的样子”。

2.例句

①必有我师焉(兼),于此,在其中。《《论语>十二章》

②可远观而不可亵玩焉《语气>不译。《爱莲说》

③二石兽并沉焉(兼〉,在那里。《河中石兽》

④是焉得为大丈夫乎(代)怎么,哪里。《富贵不能淫》

⑤且焉置土石(代>哪里。《愚公移山》

⑥不复出焉《语气>不译。《桃花源记》

⑦湖中焉得更有此人《代>哪里。《湖心亭看雪》

⑧万钟于我何加焉《语气>不译。《鱼我所欲也》

⑨则又请焉〈语气)不译。《送东阳马生序》

⑩惧有伏焉(兼>词,在那里。《曹刿论战》

十一、以

1.用法

(1)介词。①因为。②从,在。③在……的时候。④拿,用。⑤按照,依照。⑥依靠。⑦凭借……身份。⑧跟,同。(2)连词。①表示后一行动是前一行动的目的。②用

在状语与动词之间,表示修饰。③表示并列,有“并且”的意思。④表示转折,有“但是”的意思。⑤表示结果,有“因而"的意思。(3)助词。和某些方位词、时间词等连用,表示时间和方位。(4)动词。①用,使用。②认为。

2.例句

①不以疾也《动)比得上。《三峡》

②以顺为正者(介)把。《富责不能淫》

③所以动心忍性(介>用。《生于忧惠,死于安乐》

④以其境过清《介>因为。《小石潭记》

⑤生物之以息相吹也《介>用。《北冥有鱼》

⑥不以千里称也(介>凭借。《马说》

⑦策之不以其道《(介)按照。《马说》

⑧属予作文以记之《连)来。《岳阳楼记》

⑨不以物喜,不以己悲《介>因为。《岳阳楼记》

⑩谓余勉乡人以学者(连)来。《送东阳马生序》

必以信(介)根据。《曹判论战》

皆以美于徐公(动)认为。《邹忌讽齐王纳谏》

以光先帝遺德(连)来。《出师表》

以塞忠谏之路也(连>以致。《出师表》

咨臣以当世之事(介)拿。《出师表》

十二、因

1.用法

(1)副词。①于是,就。②由此,因此。(2)介词。①按照,根据。②依靠,凭借。③趁着,趁此。④通过,经由。⑤因为。

2.例句

①未若柳絮因风起<介)趁、乘。《咏雪》

②因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”《副〉于是,就。《卖油翁》

③安陵君因使唐睢使于秦《副>于是,就。《唐睢不辱使命》

④余因得遍观群书(连)因此。《送东阳马生序》

⑤周不因势象形,各具情态(介>顺着、就着。《核舟记》

⑥又有忧彼之所忧者,因往晓之《副》于是,就。《杞人忧天》

十三、与

1.用法

(1)动词。①给予,授予。②同“举”,推举(2)连词。和、同、跟。(3)语助词。句末语气词。表示疑问或感叹。后来写作“欤”

2.例句

①念无与为乐者(连)和、同。《记承天寺夜游》

②遂与外人间隔(连)和、同。《桃花源记》

③选贤与能《动)同“举”,推举。《大道之行也》

④呼尔而与之(动>给予。《鱼我所欲也》

⑤所识穷乏者得我与(通假字)同“欤”,语气词。《鱼我所欲也》

十四、于

1.用法

介词。①引进动作的时间、处所、范围、对象、方面、原因等,视情况可译为“在”“在……方面”“在……中”“向”“到”“自”“从”“跟”“同”“对"“对于”“给”“由于”等。②放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比",有时可译为“胜过”。③放在动词之后,引进行为的主动者,可译为“被",有时动词前还有“见”“受”等字和它相应。

2.例句

①当求之于上流《介)到。《河中石兽》

②相与步于中庭(介)在。《记承天寺夜游》

③舜发于畎亩之中《介)从。《生于忧患,死于安乐》

④海运则将徙于南冥(介>到。《北冥有鱼》

⑤祗辱于奴隶人之手《介>在。《马说》

⑥而泻出于两峰之间者(介>从。《醉翁亭记》

⑦如使人之所欲莫甚于生(介)比。《鱼我所欲也》

⑧万钟于我何加焉(介)对于。《鱼我所欲也》

⑨欲有求于我也(介>对。《邹忌讽齐王纳谏》

⑩臣之客欲有求于臣(介>对。《邹忌讽齐王纳谏》

皆以美于徐公(介>比。《邹忌讽齐王纳谏》

欲报之于陛下也《介>向。《出师表》

十五、则

1.用法

(1)连词。①表示顺承关系,可译为“就”“便”“那么”。②表示假设关系,可译为“如果"“那么”。③表示转折关系,可译为“却”(2)副词。表示加强判断,可译为“就是”。

2.例句

①蝉则千转不穷(连>就。《与朱元思书

②入则无法家拂士《连)如果。《生于忧患,死于安乐》

③海运则将徙于南冥《连〉就。《北冥有鱼》

④此则岳阳楼之大观也(副)是。《岳阳楼记》

⑤则有去国怀乡《连)就。《岳阳楼记》

⑥居庙堂之高则忧其民(连>就。《岳阳楼记》

⑦则凡可以得生者何不用也(连>那么。《鱼我所欲也》

十六、之

1.用法

(1)代词。①代人或事。②译为“这”(2)助词。①用于定语和中心语之间,译为“的”。②用于主谓结构之间,无实在意义,不译。③宾语前置和定语后置的标志,无实在意义,不译。④用于凑足音节,无实义,不译,(3)动词。作谓语,译为“去”“往”。

2.例句

①无案牍之劳形(助>用于主谓之间,取消句子独立性。《陋室铭》

②何陋之有(助>宾语前置的标志。《陋室铭)

③水陆草木之花〈助)的。《爱莲说》

④往送之门(动)到、往。《富贵不能淫》

⑤往之女家(助)音节助词,不译。《富贵不能淫》

⑥马之千里者《助>定语后置的标志。《马说》)

⑦弗之怠(代>宾语前置,代指抄录书。《送东阳马生序》

⑧肉食者谋之(代>这件事。《曹判论战》

⑨忠之属也(代>这。《曹刿论战》

⑩公将鼓之《助>起补足音节的作用。《曹刿论战》

愚以为宫中之事,悉以咨之——第一个之,《助)的;第二个之,《代>他们。《出师表》