诗词曲五首

图片预览

文档简介

课件36张PPT。诗词曲五首石花镇中心学校:刘智良学习目标:1、学习并了解诗歌的意境。2、学习并了解诗、词、曲等诗歌的体裁特点。3、熟读并背诵课文。 酬乐天扬州初逢席上见赠

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

一、内容简析:

这是古代酬赠诗中的名篇。唐敬宗宝历二年(826),诗人罢和州刺史,回归洛阳,途经扬州,与罢苏州刺史的白居易相会。在酒席上,白居易吟诗《醉赠刘二十八使君》相赠。在诗中,白居易对刘禹锡被贬谪的遭遇,表示了同情和不平。于是刘禹锡写了此诗回赠白居易。

诗作中,刘禹锡首先紧承白诗末联“亦知合被才名折,二十三年折太多”之句,对自己被贬谪、遭弃置的境遇,表达了无限辛酸和愤懑不平。然后写自己归来的感触:老友已逝,只有无尽的怀念之情,人事全非,自己恍若隔世之人。无限悲痛怅惘之情,不禁油然而生。诗人于是推开一步,沉舟侧畔,千帆竞发;病树前头,万木争春。一洗伤感低沉情调,尽显慷慨激昂气概。末联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,也是和友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观的精神。全诗感情真挚,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻的人生哲理,也具有很强的艺术感染力。二、题型示例:

(一)整体把握:

这首诗的感情浓郁,但前后基调不同,前四句低沉悲慨,后四句高昂乐观,前后形成鲜明的对比。本诗表达了作者对自己被贬谪、遭弃置的无限辛酸和愤懑不平的思想感情,也表现了诗人的坚定信念和乐观精神。

(二)赏析名句:

1.请用自己的话描述“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”所展现的画面,并说说其深刻的哲理、含义和表达的情感。

——(1)画面:放眼望去,展现在眼前的是一幅这样的景象:波涛滚滚的大江之上,沉舟侧畔,仍有千帆竞发,大自然中,虽有病树,但万木依旧争春。(波涛滚滚的大江之上,沉没的船只旁边有成千上万的船只扬帆竞发,大自然中,枯死的树木前头有千千万万棵树木竞相争春,呈现出一派生机勃勃,欣欣向荣的景象。)

(2)哲理:这两句诗借用自然景物的变化暗示社会的发展,蕴含着深刻的哲理——社会总是要向前发展的,新事物必将代替旧事物。

(3)含义:个人的沉沦算不了什么,社会总是要向前发展的,新事物必将取代旧事物,未来肯定比现在好。

(4)情感:表现了作者豁达的胸襟和坚定的信念。2.这首诗虽含忧伤,但更见豁达,请结合颈联作简要分析。

——“沉舟”,“病树”诗人自喻,饱含惆怅忧伤之情,但作者并不失望,坚信千帆竞渡,万木争春,表现作者豁达豪迈胸怀。

3.请谈谈对“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”的理解。

这句诗写诗人被贬谪、遭弃置的境遇,表达了诗人无限辛酸和愤懑不平的心情。

4.请谈谈对“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”的理解及表达的情感。

该联运用了闻笛赋、烂柯人两个典故,写归来感触,表达了诗人无限的悲痛、怅惘之情。“闻笛赋”借西晋向秀所作《思旧赋》,表达对故友的怀念;“烂柯人”借晋人王质的故事,表达对岁月流逝、人事变迁的感慨。

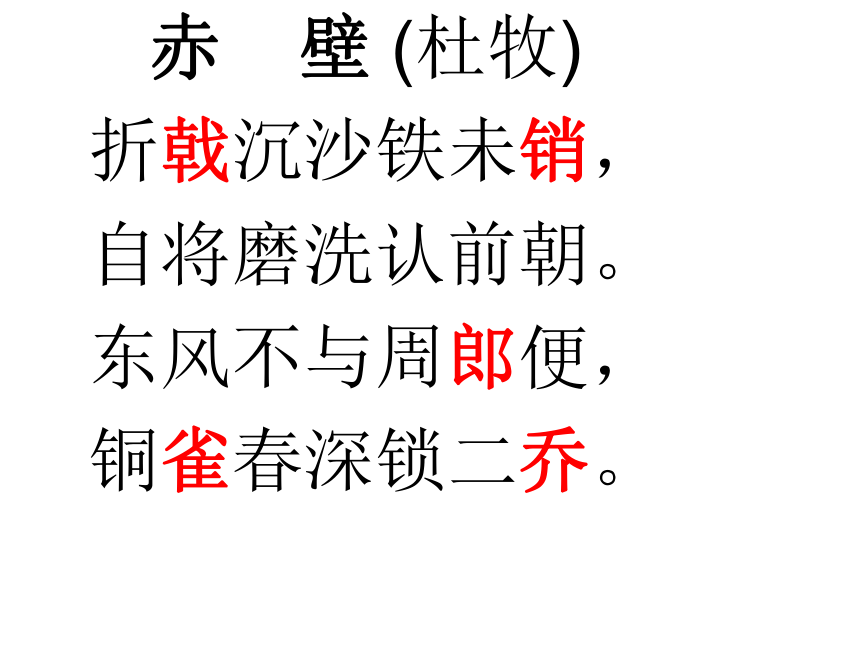

表达了①对亲旧凋零的伤痛、人事全非的怅惘?②暗示贬谪时间长久,表现了对世态变迁的怅惘心情。 赤 壁 (杜牧)

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。 一、内容简析:

这首诗是咏史诗,特点是咏史抒怀或借史实抒发作者情感。

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,在今湖北赤壁市长江南岸。但杜牧所咏之赤壁并非此处,而是湖北黄冈的赤鼻矶,所以说杜牧此诗虽为咏史诗,其实也是借题发挥。

前两句写兴感之由,后两发议论感慨。作者并不从正面写赤壁之战的过程及其在政治上的后果,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。二、题型示例:

(一)整体把握:

这首诗属于咏史诗。作者借“折戟”这一古物引出前朝周瑜和曹操的故事,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

(二)赏析名句:

1.前两句诗在全诗中的作用是什么?

——前两句写兴感之由,为后两句发议论感慨作铺垫。

2.若将“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”好不好?为什么?

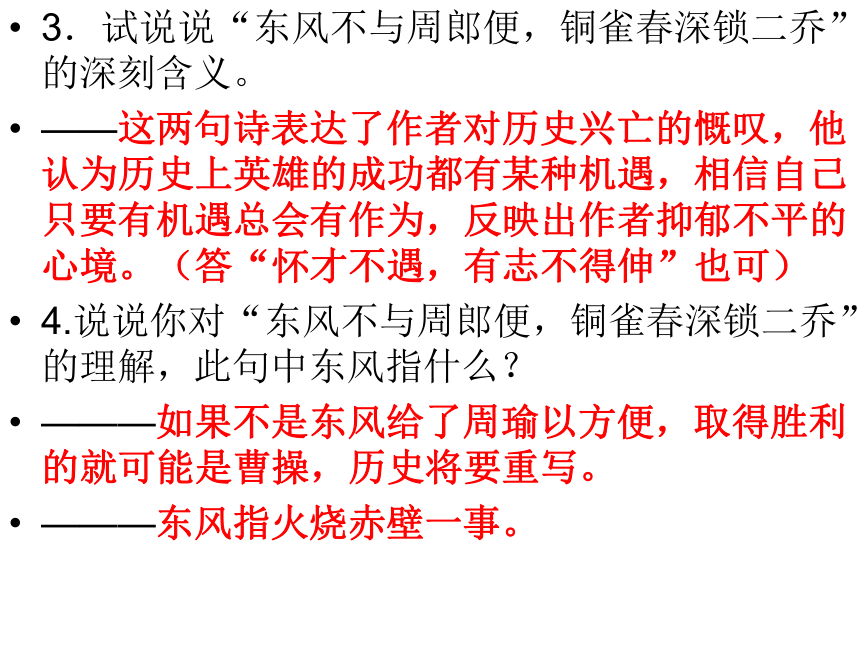

——不好。因为作者以两位美女的命运在这里形象的代表了东吴的命运(或:原句通过形象化的语言写出了曹操胜利后的骄姿和东吴失败后的屈辱),以小见大,深刻警策。3.试说说“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的深刻含义。

——这两句诗表达了作者对历史兴亡的慨叹,他认为历史上英雄的成功都有某种机遇,相信自己只要有机遇总会有作为,反映出作者抑郁不平的心境。(答“怀才不遇,有志不得伸”也可)

4.说说你对“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的理解,此句中东风指什么?

———如果不是东风给了周瑜以方便,取得胜利的就可能是曹操,历史将要重写。

———东风指火烧赤壁一事。 水调歌头(苏轼)

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 一、内容分析:

这首词是咏中秋最著名的作品之一,千百年来脍炙人口,流传广泛。词前小序说:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”可见,此词作于丙辰年,即宋神宗熙宁九年(1076),此时作者在密州(今山东诸城)太守任上,政治上失意,与弟苏辙也已七年不见。中秋对月,心情抑郁惆怅,怀念手足兄弟,是很自然的。词的上片极写作者在“天上”、“人间”的徘徊、矛盾,下片写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。

“明月几时有,把酒问青天?”中秋夜,月自然是主角,前人面对无限时空,一轮孤月,早已产生了疑问:“江畔何人初见月,江月何年初照人”(张若虚《春江花月夜》);“青天有月来几时,我今停杯一问之”(李白《把酒问月》)。苏轼之问,陡然发之,把作者对宇宙和人生的疑惑端了出来,也显露出词人对明月的赞美和向往。紧承这一问,又有了下一问:“不知天上宫阙,今夕是何年?”对宇宙和人生的哲理思考更进了一步,对明月的赞美向往之情,也更深了一层。既然天上宫阙如此美好,当然会产生乘风归去的念头。 因为在作者看来,也许那美好皎洁的月亮,才是自己精神的家园。然而真要弃绝人世,飘然仙去,词人又有些犹豫了,“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,作者的遐想愈来愈飘渺,而终不忍弃绝人世:“起舞弄清影,何似在人间。”飞天探月,出尘之思,终于让位于对人间生活的热爱。

下片紧承上片最后两句的入世情怀和月色描写,仍然写月,写月光的移动和月下的不眠之人。“不应有恨,何事长向别时圆?”这一问,转入了抒发怀人之情。好像是对月有怨怼之意,其实是写亲人不能团聚的惆怅。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”宕开一笔来说,表现了词人由心中有所郁结,到心胸开阔,作达观之想的心理变化。最后,水到渠成地唱出了“但愿人长久,千里共婵娟”的放达宽慰之语。“隔千里兮共明月”(谢庄《月赋》),远隔千里之人,同处在这美好的月光之下,虽不能团聚,也能有所安慰了。全词乐观旷达的情怀和深邃的哲理趣味,在行云流水般的语言和美妙的意境中,自然呈现出来。1.整体把握:词的上片极写作者在“天上”、“人间”的徘徊、矛盾,下片写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。全词表达了词人由心有所郁结,到心胸开阔的乐观旷达情怀。

2. 名句理解:

⑴“不应有恨,何事长向别时圆?”

——这两句是说,(月儿)不该(对人们)有什么怨恨吧,为什么偏在人们分离时园呢?这一句抒发思念亲人的感情,表面看来,好像是对月有怨恨之意,其实是写亲人不能团聚的惆怅。

⑵“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”

——这三句是说,人固然有悲欢离合,月也有阴晴圆缺,自古以来世上就难有十全十美的事。该句表现了词人由心中有所郁结,到心胸开阔,作达观之想的心理变化,表现了词人豁达乐观的胸怀。

⑶“但愿人长久,千里共婵娟。”

——这两句是说,惟愿(兄弟)彼此珍重,在远别的时光中,虽然相隔千里也能共赏这中秋美好的月色。该句作为放达宽慰之语表达了对亲人的美好祝愿。

3.“起舞弄清影”中的“弄”字用得极妙,妙在何处?

——词人在月光下拔剑起舞,身影在月光下也跟着做出各种舞姿。是说自己和影子作伴,一起舞蹈嬉戏,词人由幻想上天,终于又回到对人间生活的热爱。阅读理解 过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 此诗是文天祥的代表作,作于作者被俘后第二年正月

过零丁洋时。后来元军统帅张弘范再逼他写信招降南宋在

海上抵抗的将领张世杰等人,文天祥出此诗以明志节。 诗歌首联写了个人和国家的两件大事:一是在他21岁

时,明经入仕,因科举而走入仕途;二是在国家危急存亡

关头,起兵勤王抗元。第二联写国家山河破碎,局势危

急,个人命运也动荡不安,国家命运和个人命运紧密相

连,历经艰辛危苦。第三联上句追忆当年兵败福建时,忧

念国事的心情,下句写目前不幸被俘的孤独处境。诗歌很

巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了形势的险恶和

境况的危苦。最后一联,直抒胸臆,表明自己以死明志的

决心,是千古传诵的名句。 题型示例:

1.填写诗句。 (1)用双关手法概括出自己的抗元经历,表达忧愤之情的句子是、惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

(2)最能表现文天祥崇高气节的诗句是 人生自古谁无死,留取丹心照汗青 。

2..对“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”理解不正确的是(?D?????) ???A.这两句用了比喻,把破碎的山河比作风中的柳絮,把浮沉的身世比作雨中的飘萍。 ???B.这两句是对偶,“山河破碎”与“身世浮沉”相对,“风飘絮”和“雨打萍”相对。 ???C.宋朝国势危亡如风中柳絮,自己一生坎坷的经历如雨中浮萍漂泊无根,时起时沉。 ???D.这是文章的颈联,形象地反映了当时艰难危亡的形势。

3.“惶恐”和“零丁”有双层含义,请说说有哪两层含义

?一是两个地名,另一层是形势的险恶和境况的 危苦。4.谈谈你对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”两句诗的理解。???????????

5.像文天祥一样有骨气,正确对待生死的历代名人志士还有不少,请你再举两例说明。?????

例:蔺相如宁为玉碎,不为瓦全。苏武执汉节牧羊十九年。朱自清宁可饿死不吃美国救济粮。闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

6.?你还能写出与“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”相似的透着铮铮铁骨的名句吗 ?

例: 生当作人杰,死亦为鬼雄。(李清照)

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。(鲁迅 )6 本诗体现主旨的句子是哪两句?简述本诗的情感变化的线索。

主旨句:末尾的两句。情感线索:前六句是反复渲染激愤悲苦的情调,后两句逼出激情慷慨的绝唱。(答先激愤后激昂即可)

7 诗中第二联,运用比喻的方法,将国家命运与个人命运紧密联系在一起。诗人以“风飘絮”形容国势如柳絮飘散,无可挽回,以“雨打萍”比喻自己身世坎坷如雨中浮萍漂泊无依,时起时沉(意近即可)

8、对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上作简要分析。

这一句采用直抒胸臆的方式,表明了自己以死明志的决心,充分体现了他的民族气节典型题目???????????????

1.诗句“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星” 一经”指的是儒家经典。叙写诗人的身世和四年的抗元斗争生活。

2.解释诗句“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”的含义。运用比喻的修辞手法,描写国家支离破碎,像被风吹散的柳絮;自己的一生动荡不安,像被风雨抽打的水上浮萍。集中反映了国家的衰败和个人政治上的坎坷遭遇。

3.谈谈对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的理解。

这两句诗表现作者忠心报国、为国捐躯的决心,显示崇高的民族气节。

4首联写了作者个人和国家的两件大事:因科举而走入仕途和国家危急存亡关头,起兵勤王抗元。

5对尾联 “人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上作简要分析。

答:这一句采用直抒胸臆的方式,表明了自己以死明志的决心,充分体现了他的民族气节。默写重点

1.在汶川地震抢险救援过程中,十五名伞兵在党和人民需要的关键时刻,坚定地持有“ , ”(《过零丁洋》)的人生信念,毅然决然地高空勇跳,谱写了感天动地的壮丽诗篇。

2.人生自古谁无死? 。(文天祥《过零丁洋》)

3. 文天祥在《过零丁洋》一诗中,运用比喻表现宋朝国势危亡、个人身世坎坷的句子是__________________,________________

山坡羊潼关怀古张养浩

这首曲是作者于元文宗天历二年(1329年)在就任陕西行台中丞的途中所作。潼关位于东西两京(洛阳、长安)之间,历来是兵家必争之地,常常触动行经者的怀古之情。这首曲借凭吊潼关古迹,表现了一个历史的主题:在漫长的封建社会中,无论怎样改朝换代,人民依旧过着痛苦的生活。 全曲可分三层:第一层(前三句)写潼关的雄伟气势,以“聚”形容潼关在重重山峦的包围之中,以“怒”形容黄河之水的奔腾澎湃,从视觉和听觉两个方面写出潼关的险要,然后用“表里山河”一语收住,暗示它是历来兵家必争之地,由此自然引出下一层的感慨内容。第二层(中间四句)写作者路经潼关时的所见所想。“望西都,意踌躇”写作者驻马远望、感慨横生的样子。“西都”即长安,曾经是好几个朝代的都城,它繁荣昌盛的景象在古籍中也曾有过记载,可如今眼前只剩下一片荒凉。“宫阙万间都作了土”,便是这由盛到衰过程的真实写照。这是何等令人“伤心”啊!这一层看起来只是回顾历史,而没有直接提到战争,然而历代改朝换代的战争的惨烈图景却跃然纸上。第三层(最后两句)写作者的感慨:一个朝代兴起了,必定大兴土木,修建豪华的宫殿,从而给人民带来巨大的灾难;一个朝代灭亡了,在战争中遭殃的也是人民。“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,这其实是作者对以往历史所作的概括与评判。作者在当时的历史条件下有这样的认识是难能可贵的。 华 山

兴,百姓苦!

亡,百姓苦!

望西都,意踌蹰。

伤心秦汉经行处,

宫阙万间都做了土。峰峦如聚,

波涛如怒,

山河表里潼关路。

黄 河 【作者小传】张养浩 当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,赈济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。写作背景峰峦如聚波 涛 如 怒山河表里漳关路1.给这首曲划分层次,概括大意。第一层,前三句,写潼关的雄伟气势。第二层,中间四句,写作者途径潼关时的所见所感。第三层,后两句,总写作者的感慨。 积累:

①昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。(张俞)

②春种一粒粟,秋收万颗籽。四海无闲田,农夫犹饿死。(李绅)

③采菱辛苦废犁锄,血指流丹鬼质枯,无力买田聊种水,

近来湖面亦收租。 (范成大)

④雨足高田白,披蓑半夜耕。人牛力俱尽,东方殊未明。

(崔道融)

⑤朱门酒肉臭,路有冻死骨。(杜甫)

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

一、内容简析:

这是古代酬赠诗中的名篇。唐敬宗宝历二年(826),诗人罢和州刺史,回归洛阳,途经扬州,与罢苏州刺史的白居易相会。在酒席上,白居易吟诗《醉赠刘二十八使君》相赠。在诗中,白居易对刘禹锡被贬谪的遭遇,表示了同情和不平。于是刘禹锡写了此诗回赠白居易。

诗作中,刘禹锡首先紧承白诗末联“亦知合被才名折,二十三年折太多”之句,对自己被贬谪、遭弃置的境遇,表达了无限辛酸和愤懑不平。然后写自己归来的感触:老友已逝,只有无尽的怀念之情,人事全非,自己恍若隔世之人。无限悲痛怅惘之情,不禁油然而生。诗人于是推开一步,沉舟侧畔,千帆竞发;病树前头,万木争春。一洗伤感低沉情调,尽显慷慨激昂气概。末联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,也是和友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观的精神。全诗感情真挚,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻的人生哲理,也具有很强的艺术感染力。二、题型示例:

(一)整体把握:

这首诗的感情浓郁,但前后基调不同,前四句低沉悲慨,后四句高昂乐观,前后形成鲜明的对比。本诗表达了作者对自己被贬谪、遭弃置的无限辛酸和愤懑不平的思想感情,也表现了诗人的坚定信念和乐观精神。

(二)赏析名句:

1.请用自己的话描述“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”所展现的画面,并说说其深刻的哲理、含义和表达的情感。

——(1)画面:放眼望去,展现在眼前的是一幅这样的景象:波涛滚滚的大江之上,沉舟侧畔,仍有千帆竞发,大自然中,虽有病树,但万木依旧争春。(波涛滚滚的大江之上,沉没的船只旁边有成千上万的船只扬帆竞发,大自然中,枯死的树木前头有千千万万棵树木竞相争春,呈现出一派生机勃勃,欣欣向荣的景象。)

(2)哲理:这两句诗借用自然景物的变化暗示社会的发展,蕴含着深刻的哲理——社会总是要向前发展的,新事物必将代替旧事物。

(3)含义:个人的沉沦算不了什么,社会总是要向前发展的,新事物必将取代旧事物,未来肯定比现在好。

(4)情感:表现了作者豁达的胸襟和坚定的信念。2.这首诗虽含忧伤,但更见豁达,请结合颈联作简要分析。

——“沉舟”,“病树”诗人自喻,饱含惆怅忧伤之情,但作者并不失望,坚信千帆竞渡,万木争春,表现作者豁达豪迈胸怀。

3.请谈谈对“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”的理解。

这句诗写诗人被贬谪、遭弃置的境遇,表达了诗人无限辛酸和愤懑不平的心情。

4.请谈谈对“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”的理解及表达的情感。

该联运用了闻笛赋、烂柯人两个典故,写归来感触,表达了诗人无限的悲痛、怅惘之情。“闻笛赋”借西晋向秀所作《思旧赋》,表达对故友的怀念;“烂柯人”借晋人王质的故事,表达对岁月流逝、人事变迁的感慨。

表达了①对亲旧凋零的伤痛、人事全非的怅惘?②暗示贬谪时间长久,表现了对世态变迁的怅惘心情。 赤 壁 (杜牧)

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。 一、内容简析:

这首诗是咏史诗,特点是咏史抒怀或借史实抒发作者情感。

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,在今湖北赤壁市长江南岸。但杜牧所咏之赤壁并非此处,而是湖北黄冈的赤鼻矶,所以说杜牧此诗虽为咏史诗,其实也是借题发挥。

前两句写兴感之由,后两发议论感慨。作者并不从正面写赤壁之战的过程及其在政治上的后果,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。二、题型示例:

(一)整体把握:

这首诗属于咏史诗。作者借“折戟”这一古物引出前朝周瑜和曹操的故事,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

(二)赏析名句:

1.前两句诗在全诗中的作用是什么?

——前两句写兴感之由,为后两句发议论感慨作铺垫。

2.若将“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”好不好?为什么?

——不好。因为作者以两位美女的命运在这里形象的代表了东吴的命运(或:原句通过形象化的语言写出了曹操胜利后的骄姿和东吴失败后的屈辱),以小见大,深刻警策。3.试说说“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的深刻含义。

——这两句诗表达了作者对历史兴亡的慨叹,他认为历史上英雄的成功都有某种机遇,相信自己只要有机遇总会有作为,反映出作者抑郁不平的心境。(答“怀才不遇,有志不得伸”也可)

4.说说你对“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的理解,此句中东风指什么?

———如果不是东风给了周瑜以方便,取得胜利的就可能是曹操,历史将要重写。

———东风指火烧赤壁一事。 水调歌头(苏轼)

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 一、内容分析:

这首词是咏中秋最著名的作品之一,千百年来脍炙人口,流传广泛。词前小序说:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”可见,此词作于丙辰年,即宋神宗熙宁九年(1076),此时作者在密州(今山东诸城)太守任上,政治上失意,与弟苏辙也已七年不见。中秋对月,心情抑郁惆怅,怀念手足兄弟,是很自然的。词的上片极写作者在“天上”、“人间”的徘徊、矛盾,下片写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。

“明月几时有,把酒问青天?”中秋夜,月自然是主角,前人面对无限时空,一轮孤月,早已产生了疑问:“江畔何人初见月,江月何年初照人”(张若虚《春江花月夜》);“青天有月来几时,我今停杯一问之”(李白《把酒问月》)。苏轼之问,陡然发之,把作者对宇宙和人生的疑惑端了出来,也显露出词人对明月的赞美和向往。紧承这一问,又有了下一问:“不知天上宫阙,今夕是何年?”对宇宙和人生的哲理思考更进了一步,对明月的赞美向往之情,也更深了一层。既然天上宫阙如此美好,当然会产生乘风归去的念头。 因为在作者看来,也许那美好皎洁的月亮,才是自己精神的家园。然而真要弃绝人世,飘然仙去,词人又有些犹豫了,“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,作者的遐想愈来愈飘渺,而终不忍弃绝人世:“起舞弄清影,何似在人间。”飞天探月,出尘之思,终于让位于对人间生活的热爱。

下片紧承上片最后两句的入世情怀和月色描写,仍然写月,写月光的移动和月下的不眠之人。“不应有恨,何事长向别时圆?”这一问,转入了抒发怀人之情。好像是对月有怨怼之意,其实是写亲人不能团聚的惆怅。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”宕开一笔来说,表现了词人由心中有所郁结,到心胸开阔,作达观之想的心理变化。最后,水到渠成地唱出了“但愿人长久,千里共婵娟”的放达宽慰之语。“隔千里兮共明月”(谢庄《月赋》),远隔千里之人,同处在这美好的月光之下,虽不能团聚,也能有所安慰了。全词乐观旷达的情怀和深邃的哲理趣味,在行云流水般的语言和美妙的意境中,自然呈现出来。1.整体把握:词的上片极写作者在“天上”、“人间”的徘徊、矛盾,下片写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。全词表达了词人由心有所郁结,到心胸开阔的乐观旷达情怀。

2. 名句理解:

⑴“不应有恨,何事长向别时圆?”

——这两句是说,(月儿)不该(对人们)有什么怨恨吧,为什么偏在人们分离时园呢?这一句抒发思念亲人的感情,表面看来,好像是对月有怨恨之意,其实是写亲人不能团聚的惆怅。

⑵“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”

——这三句是说,人固然有悲欢离合,月也有阴晴圆缺,自古以来世上就难有十全十美的事。该句表现了词人由心中有所郁结,到心胸开阔,作达观之想的心理变化,表现了词人豁达乐观的胸怀。

⑶“但愿人长久,千里共婵娟。”

——这两句是说,惟愿(兄弟)彼此珍重,在远别的时光中,虽然相隔千里也能共赏这中秋美好的月色。该句作为放达宽慰之语表达了对亲人的美好祝愿。

3.“起舞弄清影”中的“弄”字用得极妙,妙在何处?

——词人在月光下拔剑起舞,身影在月光下也跟着做出各种舞姿。是说自己和影子作伴,一起舞蹈嬉戏,词人由幻想上天,终于又回到对人间生活的热爱。阅读理解 过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 此诗是文天祥的代表作,作于作者被俘后第二年正月

过零丁洋时。后来元军统帅张弘范再逼他写信招降南宋在

海上抵抗的将领张世杰等人,文天祥出此诗以明志节。 诗歌首联写了个人和国家的两件大事:一是在他21岁

时,明经入仕,因科举而走入仕途;二是在国家危急存亡

关头,起兵勤王抗元。第二联写国家山河破碎,局势危

急,个人命运也动荡不安,国家命运和个人命运紧密相

连,历经艰辛危苦。第三联上句追忆当年兵败福建时,忧

念国事的心情,下句写目前不幸被俘的孤独处境。诗歌很

巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了形势的险恶和

境况的危苦。最后一联,直抒胸臆,表明自己以死明志的

决心,是千古传诵的名句。 题型示例:

1.填写诗句。 (1)用双关手法概括出自己的抗元经历,表达忧愤之情的句子是、惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

(2)最能表现文天祥崇高气节的诗句是 人生自古谁无死,留取丹心照汗青 。

2..对“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”理解不正确的是(?D?????) ???A.这两句用了比喻,把破碎的山河比作风中的柳絮,把浮沉的身世比作雨中的飘萍。 ???B.这两句是对偶,“山河破碎”与“身世浮沉”相对,“风飘絮”和“雨打萍”相对。 ???C.宋朝国势危亡如风中柳絮,自己一生坎坷的经历如雨中浮萍漂泊无根,时起时沉。 ???D.这是文章的颈联,形象地反映了当时艰难危亡的形势。

3.“惶恐”和“零丁”有双层含义,请说说有哪两层含义

?一是两个地名,另一层是形势的险恶和境况的 危苦。4.谈谈你对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”两句诗的理解。???????????

5.像文天祥一样有骨气,正确对待生死的历代名人志士还有不少,请你再举两例说明。?????

例:蔺相如宁为玉碎,不为瓦全。苏武执汉节牧羊十九年。朱自清宁可饿死不吃美国救济粮。闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

6.?你还能写出与“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”相似的透着铮铮铁骨的名句吗 ?

例: 生当作人杰,死亦为鬼雄。(李清照)

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。(鲁迅 )6 本诗体现主旨的句子是哪两句?简述本诗的情感变化的线索。

主旨句:末尾的两句。情感线索:前六句是反复渲染激愤悲苦的情调,后两句逼出激情慷慨的绝唱。(答先激愤后激昂即可)

7 诗中第二联,运用比喻的方法,将国家命运与个人命运紧密联系在一起。诗人以“风飘絮”形容国势如柳絮飘散,无可挽回,以“雨打萍”比喻自己身世坎坷如雨中浮萍漂泊无依,时起时沉(意近即可)

8、对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上作简要分析。

这一句采用直抒胸臆的方式,表明了自己以死明志的决心,充分体现了他的民族气节典型题目???????????????

1.诗句“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星” 一经”指的是儒家经典。叙写诗人的身世和四年的抗元斗争生活。

2.解释诗句“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”的含义。运用比喻的修辞手法,描写国家支离破碎,像被风吹散的柳絮;自己的一生动荡不安,像被风雨抽打的水上浮萍。集中反映了国家的衰败和个人政治上的坎坷遭遇。

3.谈谈对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的理解。

这两句诗表现作者忠心报国、为国捐躯的决心,显示崇高的民族气节。

4首联写了作者个人和国家的两件大事:因科举而走入仕途和国家危急存亡关头,起兵勤王抗元。

5对尾联 “人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上作简要分析。

答:这一句采用直抒胸臆的方式,表明了自己以死明志的决心,充分体现了他的民族气节。默写重点

1.在汶川地震抢险救援过程中,十五名伞兵在党和人民需要的关键时刻,坚定地持有“ , ”(《过零丁洋》)的人生信念,毅然决然地高空勇跳,谱写了感天动地的壮丽诗篇。

2.人生自古谁无死? 。(文天祥《过零丁洋》)

3. 文天祥在《过零丁洋》一诗中,运用比喻表现宋朝国势危亡、个人身世坎坷的句子是__________________,________________

山坡羊潼关怀古张养浩

这首曲是作者于元文宗天历二年(1329年)在就任陕西行台中丞的途中所作。潼关位于东西两京(洛阳、长安)之间,历来是兵家必争之地,常常触动行经者的怀古之情。这首曲借凭吊潼关古迹,表现了一个历史的主题:在漫长的封建社会中,无论怎样改朝换代,人民依旧过着痛苦的生活。 全曲可分三层:第一层(前三句)写潼关的雄伟气势,以“聚”形容潼关在重重山峦的包围之中,以“怒”形容黄河之水的奔腾澎湃,从视觉和听觉两个方面写出潼关的险要,然后用“表里山河”一语收住,暗示它是历来兵家必争之地,由此自然引出下一层的感慨内容。第二层(中间四句)写作者路经潼关时的所见所想。“望西都,意踌躇”写作者驻马远望、感慨横生的样子。“西都”即长安,曾经是好几个朝代的都城,它繁荣昌盛的景象在古籍中也曾有过记载,可如今眼前只剩下一片荒凉。“宫阙万间都作了土”,便是这由盛到衰过程的真实写照。这是何等令人“伤心”啊!这一层看起来只是回顾历史,而没有直接提到战争,然而历代改朝换代的战争的惨烈图景却跃然纸上。第三层(最后两句)写作者的感慨:一个朝代兴起了,必定大兴土木,修建豪华的宫殿,从而给人民带来巨大的灾难;一个朝代灭亡了,在战争中遭殃的也是人民。“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,这其实是作者对以往历史所作的概括与评判。作者在当时的历史条件下有这样的认识是难能可贵的。 华 山

兴,百姓苦!

亡,百姓苦!

望西都,意踌蹰。

伤心秦汉经行处,

宫阙万间都做了土。峰峦如聚,

波涛如怒,

山河表里潼关路。

黄 河 【作者小传】张养浩 当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,赈济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。写作背景峰峦如聚波 涛 如 怒山河表里漳关路1.给这首曲划分层次,概括大意。第一层,前三句,写潼关的雄伟气势。第二层,中间四句,写作者途径潼关时的所见所感。第三层,后两句,总写作者的感慨。 积累:

①昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。(张俞)

②春种一粒粟,秋收万颗籽。四海无闲田,农夫犹饿死。(李绅)

③采菱辛苦废犁锄,血指流丹鬼质枯,无力买田聊种水,

近来湖面亦收租。 (范成大)

④雨足高田白,披蓑半夜耕。人牛力俱尽,东方殊未明。

(崔道融)

⑤朱门酒肉臭,路有冻死骨。(杜甫)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》