送行教案

图片预览

文档简介

初三年级语文学科集体备课(个案)

复备人所在单位

上课时间

复备人

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1、学习文中出现的“不谙世故、凄怆、邂逅、尴尬”等生字词,了解有关文学常识;

2、有感情地朗读课文,培养学生的感知能力和理解能力;

3、在阅读的基础上,初步理解本文主旨。

4、引导学生在阅读的过程中学会独立思考,能运用设疑法深入理解作品。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣。并能在这一过程中发现问题,试着解决问题,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物。

学 习 重 点

有感情地朗读课文,整体感知课文,学会发现问题、

提出问题并解决问题。

学 习 难 点

在阅读的基础上,初步理解本文主旨,学会从生活中发

现并提取生活哲理。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

阅读法 活动法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

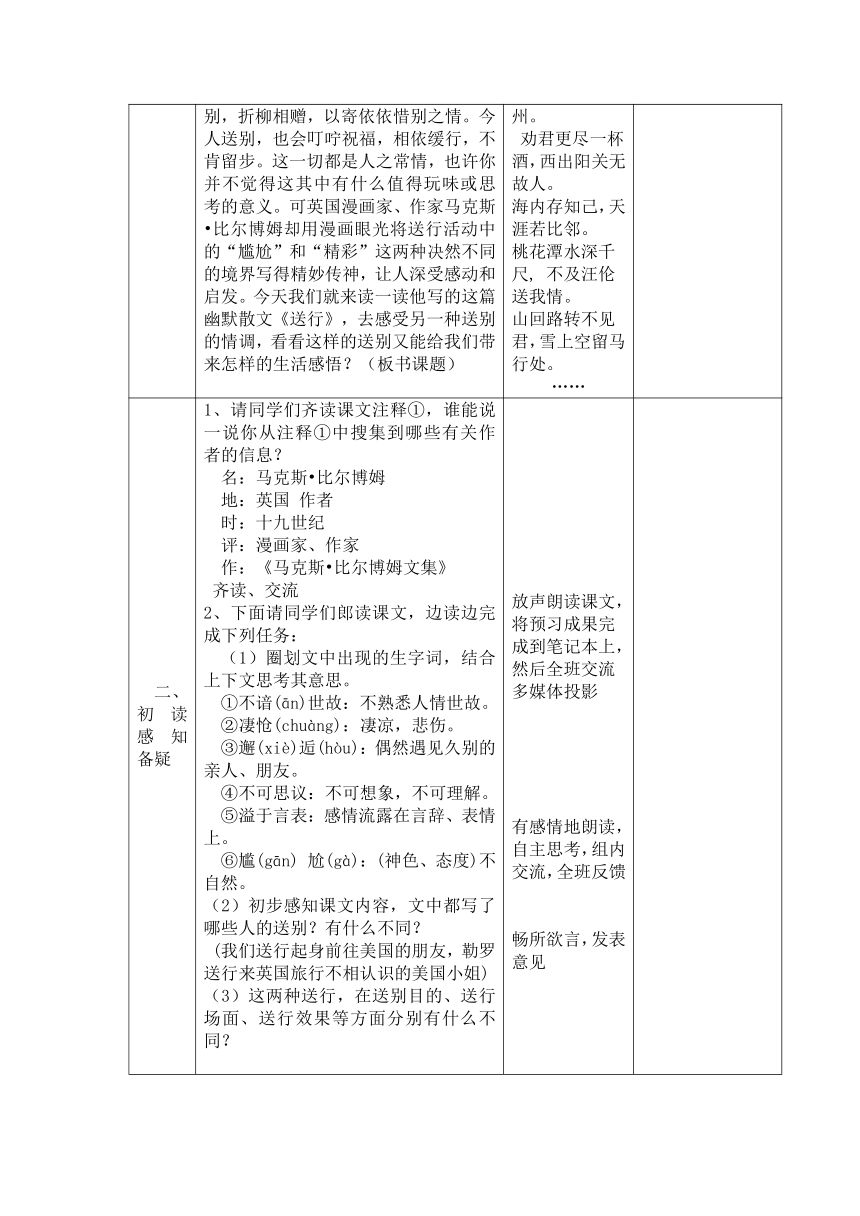

一、新课导入激疑:?

1“送别”是文学中的一大主题,古今中外的诗词歌赋中,你还记得一些关于写“送别”的诗词吗?(回忆、背诵 )

2中国古代一些文人雅士,最兴吟诗作别,折柳相赠,以寄依依惜别之情。今人送别,也会叮咛祝福,相依缓行,不肯留步。这一切都是人之常情,也许你并不觉得这其中有什么值得玩味或思考的意义。可英国漫画家、作家马克斯?比尔博姆却用漫画眼光将送行活动中的“尴尬”和“精彩”这两种决然不同的境界写得精妙传神,让人深受感动和启发。今天我们就来读一读他写的这篇幽默散文《送行》,去感受另一种送别的情调,看看这样的送别又能给我们带来怎样的生活感悟?(板书课题)

?

?背诵相关古诗词,例如:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

海内存知己,天涯若比邻。

桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

……

?

?二、初读感知备疑

1、请同学们齐读课文注释①,谁能说一说你从注释①中搜集到哪些有关作者的信息?

名:马克斯?比尔博姆

地:英国 作者

时:十九世纪

评:漫画家、作家

作:《马克斯?比尔博姆文集》

齐读、交流

2、下面请同学们郎读课文,边读边完成下列任务:

(1)圈划文中出现的生字词,结合上下文思考其意思。

①不谙(ān)世故:不熟悉人情世故。

②凄怆(chuàng):凄凉,悲伤。

③邂(xiè)逅(hòu):偶然遇见久别的亲人、朋友。

④不可思议:不可想象,不可理解。

⑤溢于言表:感情流露在言辞、表情上。

⑥尴(gān) 尬(gà):(神色、态度)不自然。

(2)初步感知课文内容,文中都写了哪些人的送别?有什么不同?

(我们送行起身前往美国的朋友,勒罗送行来英国旅行不相认识的美国小姐)

(3)这两种送行,在送别目的、送行场面、送行效果等方面分别有什么不同?

放声朗读课文,将预习成果完成到笔记本上,然后全班交流

多媒体投影

有感情地朗读,自主思考,组内交流,全班反馈

?

畅所欲言,发表意见

?

三、二读学会质疑

1.我的朋友即将起身前往美国,做为朋友,我们心中都充满了恋恋不舍的情感,可是在车站给他送行时,为什么显得那么拘谨、尴尬、局促不安,只好强作欢颜,说可有可无的多余的话语?

2.勒罗给见面不到半小时的来英国旅行的美国小姐送行,却显得大方、自然、真诚、神采奕奕,临别赠言从他口中一泻而出,这是为什么吗?

3、“疑为学之始”。在阅读过程中,你还发现了哪些问题?请提出来。(让学生明确本单元的总目标,“疑为学之始”,意在引导学生在阅读过程中独立思考,发现问题提出问题并解决问题,由此引出学生对课后思考题四的回答与讨论。

(1)通过阅读让学生积极提出自己发现的问题,让同学们共同解决。

(2)让学生提出的问题进行分类。

(3)分小组选择一类题,由其它组进行讨论,教师巡视,做适当的启发、点拨。

(4)最后交流讨论结果。

自由阅读,各抒己见

四、体验学会解疑

假设你是这次送行中的被送行者,你一般说来会希望你是哪种被送行者?为什么?

我希望是…………

我希望是…………

从大家的选择中不难看出,大多数人是希望…………的,这说明了什么?

教师总结:启示一:能不能说明人是怕孤独的,不喜欢尴尬痛苦的,更多的是希望能与朋友哪怕是素不相识的人获得感情的交流与沟通,不管是认识的或是不认识的人,都希望能获得感情的交流与沟通,如果能如此,那常会有幸福快乐感。

----人是希望获得感情的交流和沟通的。

启示二:我和老朋友是有感情的,勒罗和美国小姐并没有深厚的感情,但我们很痛苦尴尬,他们却令人羡慕,这说明什么?

----交流和沟通是要有一定的技巧的,形式也是相当重要的一部分。

学生畅所欲言,表达自己的想法。

五、课堂小结

《送行》幽默风趣,通过对繁文缛节的厌倦,表达了对真情的渴望。不只单纯地为幽默而风趣。含蓄地通过对勒罗受雇扮演“送行者”情节,表达了人与人之间需要真情实感的观点。

学生总结后教师补充

板书设计

? 局促不安

我们送行远行的朋友 说多余的话

(真 情) 强作欢颜

感人的表情

勒罗送行陌生的小姐 给予最好的忠告

(受 雇) 热切地说

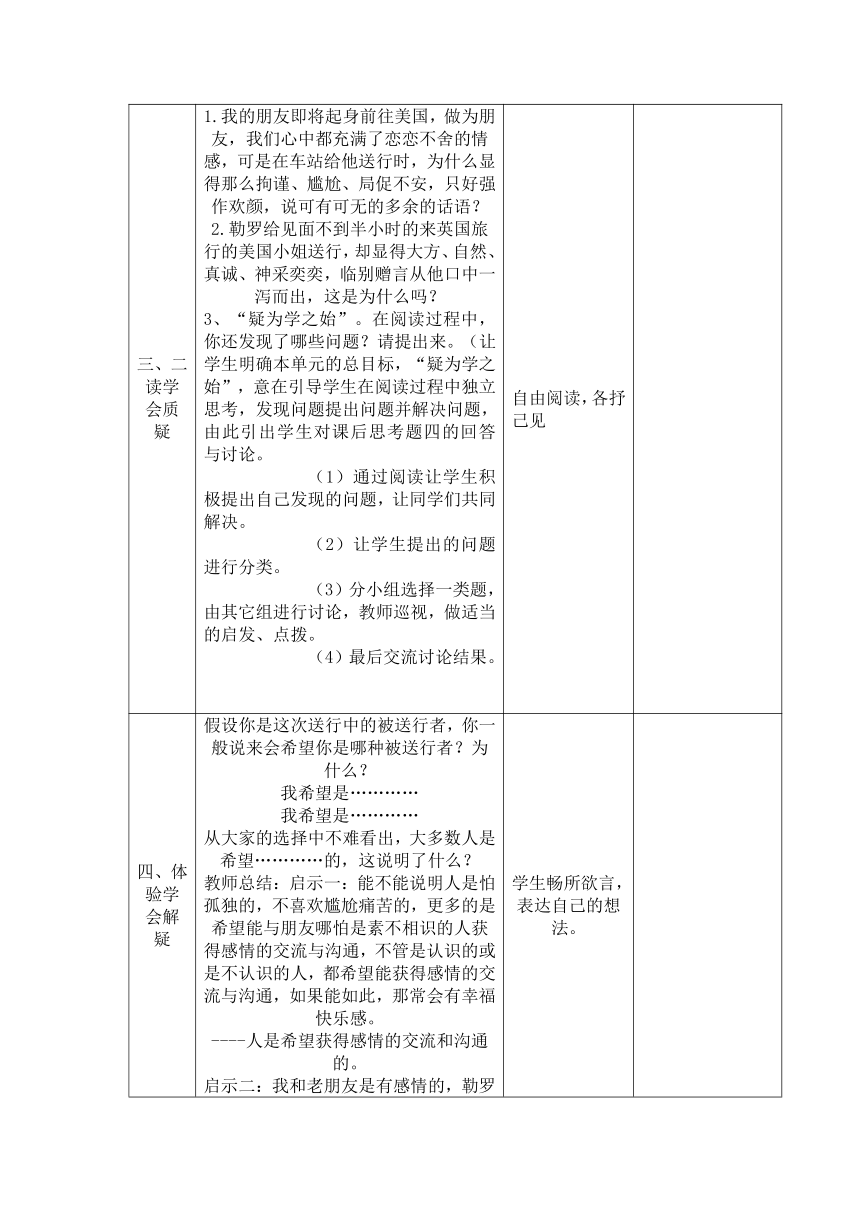

初三年级语文学科集体备课(个案)

复备人所在单位

寿阳三中

上课时间

主备人

梁利秀

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1.理解勒罗受雇送别的感情问题,体会课文所蕴含的作者对生活的思考,深入理解文章主旨。

2.学习文章铺垫手法的运用,能理解作者运用这种手法的好处。

3.通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣,善于在阅读活动中发现和提出疑问,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物,明白人们对真情的渴望。

学 习 重 点

1.学习本文铺垫的写法,并体会其作用。

2.品味文章对勒罗为人送行角色的刻画,深入理解文章主旨。

学 习 难 点

通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

一、 复习导入?

思考:

(1)全文都写了谁的送行?送行对象分别是谁?

(2)这两种送行在送别目的、送别场面、效果等方面有什么不同?

?

?学生自由回答,引出新课的学习。

?

?二、自读探究

文章写真正的送行者反而尴尬,扮演的送行者都能动真情,速读课文,并找出文中刻画勒罗为人送行的细节的句子,体会勒罗为什么能成功?

(1)学生仔细阅读勒罗为人送行的段落,勾画出描写送行细节的句子。

(2)仔细品味这些句子,体会勒罗表达的是不是真情实感?

(3)讨论勒罗的成功说明了什么?深入品味文章主旨。

?

学生讨论解决以上问题,教师补充板书。?

?

三、精读,挖掘主旨

请同学们根据自己对“送行”的界定,思考作者在文中蕴涵了怎样的思想。

提示:朋友间的送行是充满真情的送行和出于理解的送行,人与人之间需要真情实感,需要真诚沟通。纯属演戏的送行:人与人之间的交往需要真情,但同时也要讲究方式。基于礼节的送行:摒弃繁文缛节,率性生存,真诚交往。

作为职业的送行:人生就是在演戏,人生的价值就在于能找到适合自己的舞台,演绎精彩的人生。无论哪一种理解,对真情的呼唤是明确的,即人与人交往需要真感情。

精读,全班交流

四、从文章结构设疑——学习写法

1、设疑:全文分两部分,第一部分写送行活动中虚应故事的尴尬,第二部分写勒罗送行的精彩演出。这两部分的关系是什么?能不能把第一部分删去?为什么?

2、学习本文幽默的手法

(1)通过语言品味本文的幽默,找出你认为幽默的语言加以体会。

(2)除了语言,你觉得本文还有哪些地方写得很幽默,说出来共同品味。

(3)试想:这种幽默的写法有什么效果?

想一想:你的生活中有哪些有趣、幽默的事物,你从中体会到怎样的生活哲理。

学生展开组内讨论,明确铺垫的手法及作用。组内交流

学生体会幽默的内涵及表达效果,并积极发言

五、延读,补写结尾

“我”会不会真的去向勒罗学“送行”呢?请根据自己的理解,进行合理的联想或想象,给课文续写一个结尾。

提示:鼓励学生根据自己对课文的解读特别是前面的学习感受,续写多样而合理的结尾。可以是真的去学习了,也可以是根本不可能去。但无论哪种,都要与前文内容一致,且符合人物的性格特征。

那么从这篇文章中,你对人与人之间如何相处有什么看法呢?

学生补写结尾,全班交流

各抒己见

六、小结

读了幽默大师的文章,我们的疑问更多了,似乎以上大家对“送行”的界定以及由此而推导出的主旨都有道理,到底孰是孰非,我们一时还难以定夺。也许这就是这篇文章的魅力所在吧!《送行》一文笔法幽默,其中蕴涵了对生活的深刻理解,确实值得我们品味。但不论怎样理解,同学们都要记住,与人交往需要真情,适当地学点交往的艺术,那就锦上添花了。

七、课后巩固

拓展阅读:

阅读梁实秋的《送行》

下发练习题单

课后独立完成

板书设计

?铺垫写法

渴望真情

幽默手法

送行(节选)梁实秋

"黯然销魂者,别而已矣。"遥想古人送别,也是一种雅人深致。古时交通不便,一去不知多久,再见不知何年,所以南浦唱只骊歌,灞桥折条杨柳,甚至在阳关敬一杯酒,都有意味。李白的船刚要启碇,汪伦老远的在岸上踏歌而来,那幅情景真是历历如在目前。其妙处在于纯朴真挚,出之以潇洒自然。平夙莫逆于心,临别难分难舍。如果平常我看着你面目可憎,你觉着我语言无味,一旦远离,那是最好不过,只恨世界太小,唯恐将来又要碰头,何必送行?

在现代人的生活里,送行是和拜寿送殡等等一样的成为应酬的礼节之一。"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。在被送的那一方面,觉得热闹,人缘好,没白混,而且体面,有这么多人舍不得我走,斜眼看着旁边的没人送的旅客,相形之下,尤其容易起一种优越之感,不禁精神抖擞,恨不得对每一个送行的人要握八次手,道十回谢。死人出殡,都讲究要有多少亲友执绋,表示恋恋不舍,何况活人?行色不可不壮。

悄然而行似是不大舒服,如果别的旅客在你身旁耀武扬威的与送行的话别,那会增加旅中的寂寞。这种情形,中外皆然。Max Bccrbohm写过一篇《谈送行》,他说他在车站上遇见一位以演剧为业的老朋友在送一位女客,始而喁喁情话,俄而泪湿双颊,终乃汽笛一声,勉强抑止哽咽,向女郎频频挥手,目送良久而别。原来这位演员是在作戏,他并不认识那位女郎,他是属于"送行会"的一个职员,凡是旅客孤身在外而愿有人到站相送的,都可以到"送行会"去雇人来送。这位演员出身的人当然是送行的高手,他能放进感情,表演逼真。客人纳费无多,在精神上受惠不浅。尤其是美国旅客,用金钱在国外可以购买一切,如果"送行会"真的普遍设立起来,送行的人也不虞缺乏了。

送行既是人生中所不可少的一桩事,送行的技术也便不可不注意到。如果送行只限于到车站码头报到,握手而别,那么问题就简单,但是我们中国的一切礼节都把"吃"列为最重要的一个项目。一个朋友远别,生怕他饿着走,饯行是不可少的,恨不得把若干天的营养都一次tún( )积在他肚里。我想任何人都有这种经验,如有远行而消息外露(多半还是自己宣扬),他有理由期望着饯行的帖子纷至沓来,短期间家里可以不必开伙。还有些思虑更周到的人,把食物xié( )在手上,亲自送到车上船上,好像是你在半路上会要挨饿的样子。 我永远不能忘记最悲惨的一幕送行。一个严寒的冬夜,车站上并不热闹,客人和送客的人大都在车厢里取暖,但是在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影,原来在这一晚她还有几处饯行的宴会。在最后的一分钟,她来了。送行的人们觉得是在接一个人,不是在送一个人,一见她来到大家都表示喜欢,所有惜别之意都来不及表现了。她手上抱着一个孩子,吓得直哭,另一只手扯着一个孩子,连跑带拖,她的头发péng( )松着,嘴里喷着热气像是冬天载重的骡子,她顾不得和送行的人周旋,三步两步的就跳上了车。这时候车已在rú( )动。送行的人大部份都手里提着一点东西,无法交付,可巧我站在离车门最近的地方,大家把礼物都交给了我,"请您偏劳给送上去罢!"我好像是一个圣诞老人,抱着一大堆礼物,我一个箭步窜上了车,我来不及致辞,把东西往她身上一扔,回头就走,从车上跳下来的时候,打了几个转才立定脚跟。事后我接到她一封信,她说:那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。我愿意知道哪一件东西是哪一位送的,你既是代表送上车的,你当然知道,盼速见告。 计开水果三筐,泰康罐头四个,果露两瓶,蜜饯四盒,饼干四罐,豆腐乳四罐,蛋糕四盒,西点八盒,纸烟八厅,信纸信封一匣,丝袜两双,香水一瓶,烟灰碟一套,小钟一具,衣料两块,酱菜四篓,绣花拖鞋一双,大面包四个,咖啡一厅,小宝剑两把……这问题我无法答复,至今是个悬案。

我不愿送人,亦不愿人送我,对于自己真正舍不得离开的人,离别的那一刹那像是开刀,凡是开刀的场合照例是应该先用麻醉剂,使病人在迷蒙中度过那场痛苦,所以离别的苦痛最好避免。一个朋友说,"你走,我不送你,你来,无论多大风多大雨,我要去接你。"我最赏识那种心情。

1、 据拼音写出汉字。

tún( )积 xié( )在手上 péng( )松 rú( )动

2、 解释下列词语的含义。

骊歌:

耀武扬威:

纷至沓来:

3、 请写出与下列语句相对应的诗句,及诗句的出处和作者。

甚至在阳关敬一杯酒

汪伦老远的在岸上踏歌而来

4、 文章提到课文所写的勒罗的送行,可以看出作者与比尔博姆相比也对送行有着同样的感受,请找出相关的语句。

5、 文章语言比较幽默犀利,请举例说明,并简单评析。

6、 对于送行,作者的态度是"我不愿送人,亦不愿人送我",你是否赞同?说说理由。

参考答案: 1、略 2、略 3、略 4、"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。 5、"在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影",以送行者的早与被送者的晚形成鲜明的对比,突出了文章语言的幽默觉得是在接一个人,不是在送一个人"更突出了这种幽默性。"那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。"读罢让人啼笑皆非,可见作者的幽默诙谐。

初三年级语文学科集体备课(个案)

复备人所在单位

上课时间

复备人

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1、学习文中出现的“不谙世故、凄怆、邂逅、尴尬”等生字词,了解有关文学常识;

2、有感情地朗读课文,培养学生的感知能力和理解能力;

3、在阅读的基础上,初步理解本文主旨。

4、引导学生在阅读的过程中学会独立思考,能运用设疑法深入理解作品。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣。并能在这一过程中发现问题,试着解决问题,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物。

学 习 重 点

有感情地朗读课文,整体感知课文,学会发现问题、

提出问题并解决问题。

学 习 难 点

在阅读的基础上,初步理解本文主旨,学会从生活中发

现并提取生活哲理。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

阅读法 活动法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

一、新课导入激疑:?

1“送别”是文学中的一大主题,古今中外的诗词歌赋中,你还记得一些关于写“送别”的诗词吗?(回忆、背诵 )

2中国古代一些文人雅士,最兴吟诗作别,折柳相赠,以寄依依惜别之情。今人送别,也会叮咛祝福,相依缓行,不肯留步。这一切都是人之常情,也许你并不觉得这其中有什么值得玩味或思考的意义。可英国漫画家、作家马克斯?比尔博姆却用漫画眼光将送行活动中的“尴尬”和“精彩”这两种决然不同的境界写得精妙传神,让人深受感动和启发。今天我们就来读一读他写的这篇幽默散文《送行》,去感受另一种送别的情调,看看这样的送别又能给我们带来怎样的生活感悟?(板书课题)

?

?背诵相关古诗词,例如:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

海内存知己,天涯若比邻。

桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

……

?

?二、初读感知备疑

1、请同学们齐读课文注释①,谁能说一说你从注释①中搜集到哪些有关作者的信息?

名:马克斯?比尔博姆

地:英国 作者

时:十九世纪

评:漫画家、作家

作:《马克斯?比尔博姆文集》

齐读、交流

2、下面请同学们郎读课文,边读边完成下列任务:

(1)圈划文中出现的生字词,结合上下文思考其意思。

①不谙(ān)世故:不熟悉人情世故。

②凄怆(chuàng):凄凉,悲伤。

③邂(xiè)逅(hòu):偶然遇见久别的亲人、朋友。

④不可思议:不可想象,不可理解。

⑤溢于言表:感情流露在言辞、表情上。

⑥尴(gān) 尬(gà):(神色、态度)不自然。

(2)初步感知课文内容,文中都写了哪些人的送别?有什么不同?

(我们送行起身前往美国的朋友,勒罗送行来英国旅行不相认识的美国小姐)

(3)这两种送行,在送别目的、送行场面、送行效果等方面分别有什么不同?

放声朗读课文,将预习成果完成到笔记本上,然后全班交流

多媒体投影

有感情地朗读,自主思考,组内交流,全班反馈

?

畅所欲言,发表意见

?

三、二读学会质疑

1.我的朋友即将起身前往美国,做为朋友,我们心中都充满了恋恋不舍的情感,可是在车站给他送行时,为什么显得那么拘谨、尴尬、局促不安,只好强作欢颜,说可有可无的多余的话语?

2.勒罗给见面不到半小时的来英国旅行的美国小姐送行,却显得大方、自然、真诚、神采奕奕,临别赠言从他口中一泻而出,这是为什么吗?

3、“疑为学之始”。在阅读过程中,你还发现了哪些问题?请提出来。(让学生明确本单元的总目标,“疑为学之始”,意在引导学生在阅读过程中独立思考,发现问题提出问题并解决问题,由此引出学生对课后思考题四的回答与讨论。

(1)通过阅读让学生积极提出自己发现的问题,让同学们共同解决。

(2)让学生提出的问题进行分类。

(3)分小组选择一类题,由其它组进行讨论,教师巡视,做适当的启发、点拨。

(4)最后交流讨论结果。

自由阅读,各抒己见

四、体验学会解疑

假设你是这次送行中的被送行者,你一般说来会希望你是哪种被送行者?为什么?

我希望是…………

我希望是…………

从大家的选择中不难看出,大多数人是希望…………的,这说明了什么?

教师总结:启示一:能不能说明人是怕孤独的,不喜欢尴尬痛苦的,更多的是希望能与朋友哪怕是素不相识的人获得感情的交流与沟通,不管是认识的或是不认识的人,都希望能获得感情的交流与沟通,如果能如此,那常会有幸福快乐感。

----人是希望获得感情的交流和沟通的。

启示二:我和老朋友是有感情的,勒罗和美国小姐并没有深厚的感情,但我们很痛苦尴尬,他们却令人羡慕,这说明什么?

----交流和沟通是要有一定的技巧的,形式也是相当重要的一部分。

学生畅所欲言,表达自己的想法。

五、课堂小结

《送行》幽默风趣,通过对繁文缛节的厌倦,表达了对真情的渴望。不只单纯地为幽默而风趣。含蓄地通过对勒罗受雇扮演“送行者”情节,表达了人与人之间需要真情实感的观点。

学生总结后教师补充

板书设计

? 局促不安

我们送行远行的朋友 说多余的话

(真 情) 强作欢颜

感人的表情

勒罗送行陌生的小姐 给予最好的忠告

(受 雇) 热切地说

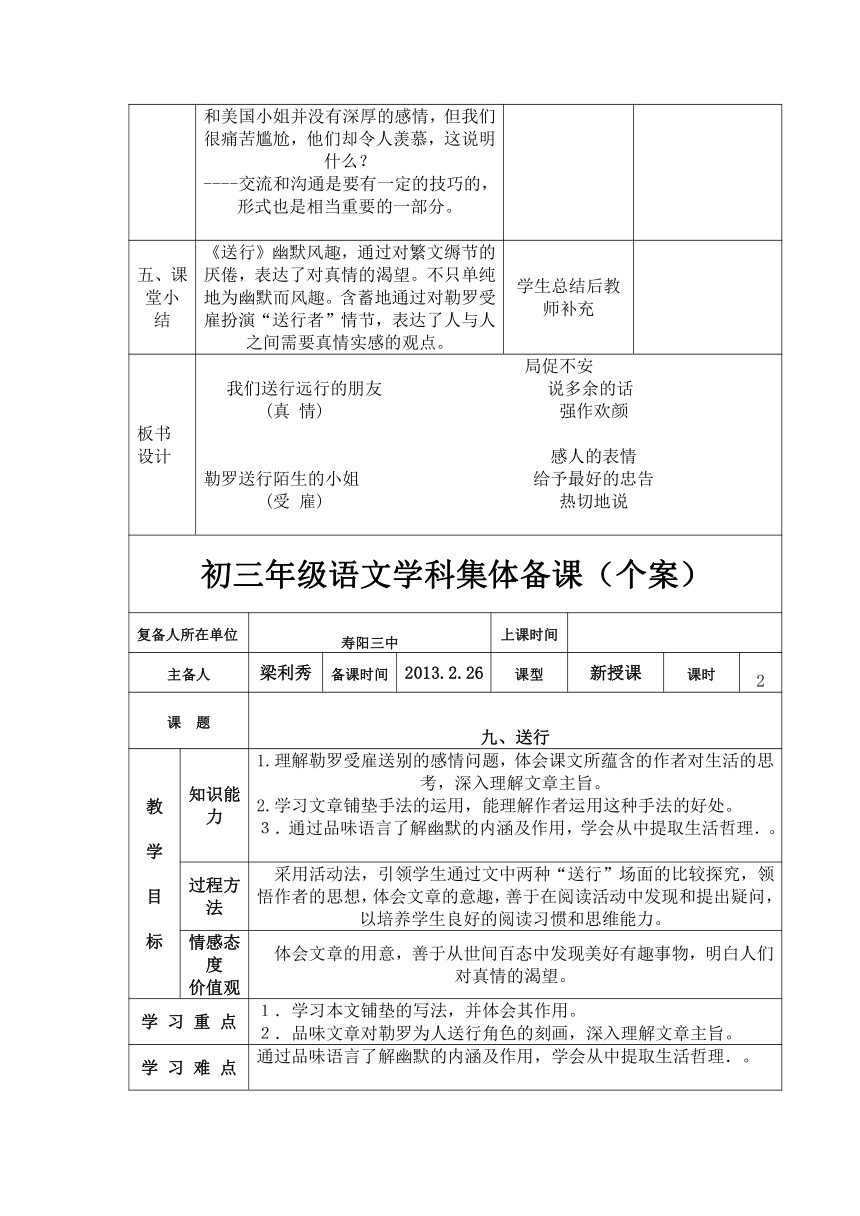

初三年级语文学科集体备课(个案)

复备人所在单位

寿阳三中

上课时间

主备人

梁利秀

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1.理解勒罗受雇送别的感情问题,体会课文所蕴含的作者对生活的思考,深入理解文章主旨。

2.学习文章铺垫手法的运用,能理解作者运用这种手法的好处。

3.通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣,善于在阅读活动中发现和提出疑问,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物,明白人们对真情的渴望。

学 习 重 点

1.学习本文铺垫的写法,并体会其作用。

2.品味文章对勒罗为人送行角色的刻画,深入理解文章主旨。

学 习 难 点

通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

一、 复习导入?

思考:

(1)全文都写了谁的送行?送行对象分别是谁?

(2)这两种送行在送别目的、送别场面、效果等方面有什么不同?

?

?学生自由回答,引出新课的学习。

?

?二、自读探究

文章写真正的送行者反而尴尬,扮演的送行者都能动真情,速读课文,并找出文中刻画勒罗为人送行的细节的句子,体会勒罗为什么能成功?

(1)学生仔细阅读勒罗为人送行的段落,勾画出描写送行细节的句子。

(2)仔细品味这些句子,体会勒罗表达的是不是真情实感?

(3)讨论勒罗的成功说明了什么?深入品味文章主旨。

?

学生讨论解决以上问题,教师补充板书。?

?

三、精读,挖掘主旨

请同学们根据自己对“送行”的界定,思考作者在文中蕴涵了怎样的思想。

提示:朋友间的送行是充满真情的送行和出于理解的送行,人与人之间需要真情实感,需要真诚沟通。纯属演戏的送行:人与人之间的交往需要真情,但同时也要讲究方式。基于礼节的送行:摒弃繁文缛节,率性生存,真诚交往。

作为职业的送行:人生就是在演戏,人生的价值就在于能找到适合自己的舞台,演绎精彩的人生。无论哪一种理解,对真情的呼唤是明确的,即人与人交往需要真感情。

精读,全班交流

四、从文章结构设疑——学习写法

1、设疑:全文分两部分,第一部分写送行活动中虚应故事的尴尬,第二部分写勒罗送行的精彩演出。这两部分的关系是什么?能不能把第一部分删去?为什么?

2、学习本文幽默的手法

(1)通过语言品味本文的幽默,找出你认为幽默的语言加以体会。

(2)除了语言,你觉得本文还有哪些地方写得很幽默,说出来共同品味。

(3)试想:这种幽默的写法有什么效果?

想一想:你的生活中有哪些有趣、幽默的事物,你从中体会到怎样的生活哲理。

学生展开组内讨论,明确铺垫的手法及作用。组内交流

学生体会幽默的内涵及表达效果,并积极发言

五、延读,补写结尾

“我”会不会真的去向勒罗学“送行”呢?请根据自己的理解,进行合理的联想或想象,给课文续写一个结尾。

提示:鼓励学生根据自己对课文的解读特别是前面的学习感受,续写多样而合理的结尾。可以是真的去学习了,也可以是根本不可能去。但无论哪种,都要与前文内容一致,且符合人物的性格特征。

那么从这篇文章中,你对人与人之间如何相处有什么看法呢?

学生补写结尾,全班交流

各抒己见

六、小结

读了幽默大师的文章,我们的疑问更多了,似乎以上大家对“送行”的界定以及由此而推导出的主旨都有道理,到底孰是孰非,我们一时还难以定夺。也许这就是这篇文章的魅力所在吧!《送行》一文笔法幽默,其中蕴涵了对生活的深刻理解,确实值得我们品味。但不论怎样理解,同学们都要记住,与人交往需要真情,适当地学点交往的艺术,那就锦上添花了。

七、课后巩固

拓展阅读:

阅读梁实秋的《送行》

下发练习题单

课后独立完成

板书设计

?铺垫写法

渴望真情

幽默手法

送行(节选)梁实秋

"黯然销魂者,别而已矣。"遥想古人送别,也是一种雅人深致。古时交通不便,一去不知多久,再见不知何年,所以南浦唱只骊歌,灞桥折条杨柳,甚至在阳关敬一杯酒,都有意味。李白的船刚要启碇,汪伦老远的在岸上踏歌而来,那幅情景真是历历如在目前。其妙处在于纯朴真挚,出之以潇洒自然。平夙莫逆于心,临别难分难舍。如果平常我看着你面目可憎,你觉着我语言无味,一旦远离,那是最好不过,只恨世界太小,唯恐将来又要碰头,何必送行?

在现代人的生活里,送行是和拜寿送殡等等一样的成为应酬的礼节之一。"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。在被送的那一方面,觉得热闹,人缘好,没白混,而且体面,有这么多人舍不得我走,斜眼看着旁边的没人送的旅客,相形之下,尤其容易起一种优越之感,不禁精神抖擞,恨不得对每一个送行的人要握八次手,道十回谢。死人出殡,都讲究要有多少亲友执绋,表示恋恋不舍,何况活人?行色不可不壮。

悄然而行似是不大舒服,如果别的旅客在你身旁耀武扬威的与送行的话别,那会增加旅中的寂寞。这种情形,中外皆然。Max Bccrbohm写过一篇《谈送行》,他说他在车站上遇见一位以演剧为业的老朋友在送一位女客,始而喁喁情话,俄而泪湿双颊,终乃汽笛一声,勉强抑止哽咽,向女郎频频挥手,目送良久而别。原来这位演员是在作戏,他并不认识那位女郎,他是属于"送行会"的一个职员,凡是旅客孤身在外而愿有人到站相送的,都可以到"送行会"去雇人来送。这位演员出身的人当然是送行的高手,他能放进感情,表演逼真。客人纳费无多,在精神上受惠不浅。尤其是美国旅客,用金钱在国外可以购买一切,如果"送行会"真的普遍设立起来,送行的人也不虞缺乏了。

送行既是人生中所不可少的一桩事,送行的技术也便不可不注意到。如果送行只限于到车站码头报到,握手而别,那么问题就简单,但是我们中国的一切礼节都把"吃"列为最重要的一个项目。一个朋友远别,生怕他饿着走,饯行是不可少的,恨不得把若干天的营养都一次tún( )积在他肚里。我想任何人都有这种经验,如有远行而消息外露(多半还是自己宣扬),他有理由期望着饯行的帖子纷至沓来,短期间家里可以不必开伙。还有些思虑更周到的人,把食物xié( )在手上,亲自送到车上船上,好像是你在半路上会要挨饿的样子。 我永远不能忘记最悲惨的一幕送行。一个严寒的冬夜,车站上并不热闹,客人和送客的人大都在车厢里取暖,但是在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影,原来在这一晚她还有几处饯行的宴会。在最后的一分钟,她来了。送行的人们觉得是在接一个人,不是在送一个人,一见她来到大家都表示喜欢,所有惜别之意都来不及表现了。她手上抱着一个孩子,吓得直哭,另一只手扯着一个孩子,连跑带拖,她的头发péng( )松着,嘴里喷着热气像是冬天载重的骡子,她顾不得和送行的人周旋,三步两步的就跳上了车。这时候车已在rú( )动。送行的人大部份都手里提着一点东西,无法交付,可巧我站在离车门最近的地方,大家把礼物都交给了我,"请您偏劳给送上去罢!"我好像是一个圣诞老人,抱着一大堆礼物,我一个箭步窜上了车,我来不及致辞,把东西往她身上一扔,回头就走,从车上跳下来的时候,打了几个转才立定脚跟。事后我接到她一封信,她说:那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。我愿意知道哪一件东西是哪一位送的,你既是代表送上车的,你当然知道,盼速见告。 计开水果三筐,泰康罐头四个,果露两瓶,蜜饯四盒,饼干四罐,豆腐乳四罐,蛋糕四盒,西点八盒,纸烟八厅,信纸信封一匣,丝袜两双,香水一瓶,烟灰碟一套,小钟一具,衣料两块,酱菜四篓,绣花拖鞋一双,大面包四个,咖啡一厅,小宝剑两把……这问题我无法答复,至今是个悬案。

我不愿送人,亦不愿人送我,对于自己真正舍不得离开的人,离别的那一刹那像是开刀,凡是开刀的场合照例是应该先用麻醉剂,使病人在迷蒙中度过那场痛苦,所以离别的苦痛最好避免。一个朋友说,"你走,我不送你,你来,无论多大风多大雨,我要去接你。"我最赏识那种心情。

1、 据拼音写出汉字。

tún( )积 xié( )在手上 péng( )松 rú( )动

2、 解释下列词语的含义。

骊歌:

耀武扬威:

纷至沓来:

3、 请写出与下列语句相对应的诗句,及诗句的出处和作者。

甚至在阳关敬一杯酒

汪伦老远的在岸上踏歌而来

4、 文章提到课文所写的勒罗的送行,可以看出作者与比尔博姆相比也对送行有着同样的感受,请找出相关的语句。

5、 文章语言比较幽默犀利,请举例说明,并简单评析。

6、 对于送行,作者的态度是"我不愿送人,亦不愿人送我",你是否赞同?说说理由。

参考答案: 1、略 2、略 3、略 4、"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。 5、"在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影",以送行者的早与被送者的晚形成鲜明的对比,突出了文章语言的幽默觉得是在接一个人,不是在送一个人"更突出了这种幽默性。"那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。"读罢让人啼笑皆非,可见作者的幽默诙谐。

复备人所在单位

上课时间

复备人

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1、学习文中出现的“不谙世故、凄怆、邂逅、尴尬”等生字词,了解有关文学常识;

2、有感情地朗读课文,培养学生的感知能力和理解能力;

3、在阅读的基础上,初步理解本文主旨。

4、引导学生在阅读的过程中学会独立思考,能运用设疑法深入理解作品。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣。并能在这一过程中发现问题,试着解决问题,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物。

学 习 重 点

有感情地朗读课文,整体感知课文,学会发现问题、

提出问题并解决问题。

学 习 难 点

在阅读的基础上,初步理解本文主旨,学会从生活中发

现并提取生活哲理。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

阅读法 活动法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

一、新课导入激疑:?

1“送别”是文学中的一大主题,古今中外的诗词歌赋中,你还记得一些关于写“送别”的诗词吗?(回忆、背诵 )

2中国古代一些文人雅士,最兴吟诗作别,折柳相赠,以寄依依惜别之情。今人送别,也会叮咛祝福,相依缓行,不肯留步。这一切都是人之常情,也许你并不觉得这其中有什么值得玩味或思考的意义。可英国漫画家、作家马克斯?比尔博姆却用漫画眼光将送行活动中的“尴尬”和“精彩”这两种决然不同的境界写得精妙传神,让人深受感动和启发。今天我们就来读一读他写的这篇幽默散文《送行》,去感受另一种送别的情调,看看这样的送别又能给我们带来怎样的生活感悟?(板书课题)

?

?背诵相关古诗词,例如:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

海内存知己,天涯若比邻。

桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

……

?

?二、初读感知备疑

1、请同学们齐读课文注释①,谁能说一说你从注释①中搜集到哪些有关作者的信息?

名:马克斯?比尔博姆

地:英国 作者

时:十九世纪

评:漫画家、作家

作:《马克斯?比尔博姆文集》

齐读、交流

2、下面请同学们郎读课文,边读边完成下列任务:

(1)圈划文中出现的生字词,结合上下文思考其意思。

①不谙(ān)世故:不熟悉人情世故。

②凄怆(chuàng):凄凉,悲伤。

③邂(xiè)逅(hòu):偶然遇见久别的亲人、朋友。

④不可思议:不可想象,不可理解。

⑤溢于言表:感情流露在言辞、表情上。

⑥尴(gān) 尬(gà):(神色、态度)不自然。

(2)初步感知课文内容,文中都写了哪些人的送别?有什么不同?

(我们送行起身前往美国的朋友,勒罗送行来英国旅行不相认识的美国小姐)

(3)这两种送行,在送别目的、送行场面、送行效果等方面分别有什么不同?

放声朗读课文,将预习成果完成到笔记本上,然后全班交流

多媒体投影

有感情地朗读,自主思考,组内交流,全班反馈

?

畅所欲言,发表意见

?

三、二读学会质疑

1.我的朋友即将起身前往美国,做为朋友,我们心中都充满了恋恋不舍的情感,可是在车站给他送行时,为什么显得那么拘谨、尴尬、局促不安,只好强作欢颜,说可有可无的多余的话语?

2.勒罗给见面不到半小时的来英国旅行的美国小姐送行,却显得大方、自然、真诚、神采奕奕,临别赠言从他口中一泻而出,这是为什么吗?

3、“疑为学之始”。在阅读过程中,你还发现了哪些问题?请提出来。(让学生明确本单元的总目标,“疑为学之始”,意在引导学生在阅读过程中独立思考,发现问题提出问题并解决问题,由此引出学生对课后思考题四的回答与讨论。

(1)通过阅读让学生积极提出自己发现的问题,让同学们共同解决。

(2)让学生提出的问题进行分类。

(3)分小组选择一类题,由其它组进行讨论,教师巡视,做适当的启发、点拨。

(4)最后交流讨论结果。

自由阅读,各抒己见

四、体验学会解疑

假设你是这次送行中的被送行者,你一般说来会希望你是哪种被送行者?为什么?

我希望是…………

我希望是…………

从大家的选择中不难看出,大多数人是希望…………的,这说明了什么?

教师总结:启示一:能不能说明人是怕孤独的,不喜欢尴尬痛苦的,更多的是希望能与朋友哪怕是素不相识的人获得感情的交流与沟通,不管是认识的或是不认识的人,都希望能获得感情的交流与沟通,如果能如此,那常会有幸福快乐感。

----人是希望获得感情的交流和沟通的。

启示二:我和老朋友是有感情的,勒罗和美国小姐并没有深厚的感情,但我们很痛苦尴尬,他们却令人羡慕,这说明什么?

----交流和沟通是要有一定的技巧的,形式也是相当重要的一部分。

学生畅所欲言,表达自己的想法。

五、课堂小结

《送行》幽默风趣,通过对繁文缛节的厌倦,表达了对真情的渴望。不只单纯地为幽默而风趣。含蓄地通过对勒罗受雇扮演“送行者”情节,表达了人与人之间需要真情实感的观点。

学生总结后教师补充

板书设计

? 局促不安

我们送行远行的朋友 说多余的话

(真 情) 强作欢颜

感人的表情

勒罗送行陌生的小姐 给予最好的忠告

(受 雇) 热切地说

初三年级语文学科集体备课(个案)

复备人所在单位

寿阳三中

上课时间

主备人

梁利秀

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1.理解勒罗受雇送别的感情问题,体会课文所蕴含的作者对生活的思考,深入理解文章主旨。

2.学习文章铺垫手法的运用,能理解作者运用这种手法的好处。

3.通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣,善于在阅读活动中发现和提出疑问,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物,明白人们对真情的渴望。

学 习 重 点

1.学习本文铺垫的写法,并体会其作用。

2.品味文章对勒罗为人送行角色的刻画,深入理解文章主旨。

学 习 难 点

通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

一、 复习导入?

思考:

(1)全文都写了谁的送行?送行对象分别是谁?

(2)这两种送行在送别目的、送别场面、效果等方面有什么不同?

?

?学生自由回答,引出新课的学习。

?

?二、自读探究

文章写真正的送行者反而尴尬,扮演的送行者都能动真情,速读课文,并找出文中刻画勒罗为人送行的细节的句子,体会勒罗为什么能成功?

(1)学生仔细阅读勒罗为人送行的段落,勾画出描写送行细节的句子。

(2)仔细品味这些句子,体会勒罗表达的是不是真情实感?

(3)讨论勒罗的成功说明了什么?深入品味文章主旨。

?

学生讨论解决以上问题,教师补充板书。?

?

三、精读,挖掘主旨

请同学们根据自己对“送行”的界定,思考作者在文中蕴涵了怎样的思想。

提示:朋友间的送行是充满真情的送行和出于理解的送行,人与人之间需要真情实感,需要真诚沟通。纯属演戏的送行:人与人之间的交往需要真情,但同时也要讲究方式。基于礼节的送行:摒弃繁文缛节,率性生存,真诚交往。

作为职业的送行:人生就是在演戏,人生的价值就在于能找到适合自己的舞台,演绎精彩的人生。无论哪一种理解,对真情的呼唤是明确的,即人与人交往需要真感情。

精读,全班交流

四、从文章结构设疑——学习写法

1、设疑:全文分两部分,第一部分写送行活动中虚应故事的尴尬,第二部分写勒罗送行的精彩演出。这两部分的关系是什么?能不能把第一部分删去?为什么?

2、学习本文幽默的手法

(1)通过语言品味本文的幽默,找出你认为幽默的语言加以体会。

(2)除了语言,你觉得本文还有哪些地方写得很幽默,说出来共同品味。

(3)试想:这种幽默的写法有什么效果?

想一想:你的生活中有哪些有趣、幽默的事物,你从中体会到怎样的生活哲理。

学生展开组内讨论,明确铺垫的手法及作用。组内交流

学生体会幽默的内涵及表达效果,并积极发言

五、延读,补写结尾

“我”会不会真的去向勒罗学“送行”呢?请根据自己的理解,进行合理的联想或想象,给课文续写一个结尾。

提示:鼓励学生根据自己对课文的解读特别是前面的学习感受,续写多样而合理的结尾。可以是真的去学习了,也可以是根本不可能去。但无论哪种,都要与前文内容一致,且符合人物的性格特征。

那么从这篇文章中,你对人与人之间如何相处有什么看法呢?

学生补写结尾,全班交流

各抒己见

六、小结

读了幽默大师的文章,我们的疑问更多了,似乎以上大家对“送行”的界定以及由此而推导出的主旨都有道理,到底孰是孰非,我们一时还难以定夺。也许这就是这篇文章的魅力所在吧!《送行》一文笔法幽默,其中蕴涵了对生活的深刻理解,确实值得我们品味。但不论怎样理解,同学们都要记住,与人交往需要真情,适当地学点交往的艺术,那就锦上添花了。

七、课后巩固

拓展阅读:

阅读梁实秋的《送行》

下发练习题单

课后独立完成

板书设计

?铺垫写法

渴望真情

幽默手法

送行(节选)梁实秋

"黯然销魂者,别而已矣。"遥想古人送别,也是一种雅人深致。古时交通不便,一去不知多久,再见不知何年,所以南浦唱只骊歌,灞桥折条杨柳,甚至在阳关敬一杯酒,都有意味。李白的船刚要启碇,汪伦老远的在岸上踏歌而来,那幅情景真是历历如在目前。其妙处在于纯朴真挚,出之以潇洒自然。平夙莫逆于心,临别难分难舍。如果平常我看着你面目可憎,你觉着我语言无味,一旦远离,那是最好不过,只恨世界太小,唯恐将来又要碰头,何必送行?

在现代人的生活里,送行是和拜寿送殡等等一样的成为应酬的礼节之一。"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。在被送的那一方面,觉得热闹,人缘好,没白混,而且体面,有这么多人舍不得我走,斜眼看着旁边的没人送的旅客,相形之下,尤其容易起一种优越之感,不禁精神抖擞,恨不得对每一个送行的人要握八次手,道十回谢。死人出殡,都讲究要有多少亲友执绋,表示恋恋不舍,何况活人?行色不可不壮。

悄然而行似是不大舒服,如果别的旅客在你身旁耀武扬威的与送行的话别,那会增加旅中的寂寞。这种情形,中外皆然。Max Bccrbohm写过一篇《谈送行》,他说他在车站上遇见一位以演剧为业的老朋友在送一位女客,始而喁喁情话,俄而泪湿双颊,终乃汽笛一声,勉强抑止哽咽,向女郎频频挥手,目送良久而别。原来这位演员是在作戏,他并不认识那位女郎,他是属于"送行会"的一个职员,凡是旅客孤身在外而愿有人到站相送的,都可以到"送行会"去雇人来送。这位演员出身的人当然是送行的高手,他能放进感情,表演逼真。客人纳费无多,在精神上受惠不浅。尤其是美国旅客,用金钱在国外可以购买一切,如果"送行会"真的普遍设立起来,送行的人也不虞缺乏了。

送行既是人生中所不可少的一桩事,送行的技术也便不可不注意到。如果送行只限于到车站码头报到,握手而别,那么问题就简单,但是我们中国的一切礼节都把"吃"列为最重要的一个项目。一个朋友远别,生怕他饿着走,饯行是不可少的,恨不得把若干天的营养都一次tún( )积在他肚里。我想任何人都有这种经验,如有远行而消息外露(多半还是自己宣扬),他有理由期望着饯行的帖子纷至沓来,短期间家里可以不必开伙。还有些思虑更周到的人,把食物xié( )在手上,亲自送到车上船上,好像是你在半路上会要挨饿的样子。 我永远不能忘记最悲惨的一幕送行。一个严寒的冬夜,车站上并不热闹,客人和送客的人大都在车厢里取暖,但是在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影,原来在这一晚她还有几处饯行的宴会。在最后的一分钟,她来了。送行的人们觉得是在接一个人,不是在送一个人,一见她来到大家都表示喜欢,所有惜别之意都来不及表现了。她手上抱着一个孩子,吓得直哭,另一只手扯着一个孩子,连跑带拖,她的头发péng( )松着,嘴里喷着热气像是冬天载重的骡子,她顾不得和送行的人周旋,三步两步的就跳上了车。这时候车已在rú( )动。送行的人大部份都手里提着一点东西,无法交付,可巧我站在离车门最近的地方,大家把礼物都交给了我,"请您偏劳给送上去罢!"我好像是一个圣诞老人,抱着一大堆礼物,我一个箭步窜上了车,我来不及致辞,把东西往她身上一扔,回头就走,从车上跳下来的时候,打了几个转才立定脚跟。事后我接到她一封信,她说:那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。我愿意知道哪一件东西是哪一位送的,你既是代表送上车的,你当然知道,盼速见告。 计开水果三筐,泰康罐头四个,果露两瓶,蜜饯四盒,饼干四罐,豆腐乳四罐,蛋糕四盒,西点八盒,纸烟八厅,信纸信封一匣,丝袜两双,香水一瓶,烟灰碟一套,小钟一具,衣料两块,酱菜四篓,绣花拖鞋一双,大面包四个,咖啡一厅,小宝剑两把……这问题我无法答复,至今是个悬案。

我不愿送人,亦不愿人送我,对于自己真正舍不得离开的人,离别的那一刹那像是开刀,凡是开刀的场合照例是应该先用麻醉剂,使病人在迷蒙中度过那场痛苦,所以离别的苦痛最好避免。一个朋友说,"你走,我不送你,你来,无论多大风多大雨,我要去接你。"我最赏识那种心情。

1、 据拼音写出汉字。

tún( )积 xié( )在手上 péng( )松 rú( )动

2、 解释下列词语的含义。

骊歌:

耀武扬威:

纷至沓来:

3、 请写出与下列语句相对应的诗句,及诗句的出处和作者。

甚至在阳关敬一杯酒

汪伦老远的在岸上踏歌而来

4、 文章提到课文所写的勒罗的送行,可以看出作者与比尔博姆相比也对送行有着同样的感受,请找出相关的语句。

5、 文章语言比较幽默犀利,请举例说明,并简单评析。

6、 对于送行,作者的态度是"我不愿送人,亦不愿人送我",你是否赞同?说说理由。

参考答案: 1、略 2、略 3、略 4、"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。 5、"在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影",以送行者的早与被送者的晚形成鲜明的对比,突出了文章语言的幽默觉得是在接一个人,不是在送一个人"更突出了这种幽默性。"那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。"读罢让人啼笑皆非,可见作者的幽默诙谐。

初三年级语文学科集体备课(个案)

复备人所在单位

上课时间

复备人

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1、学习文中出现的“不谙世故、凄怆、邂逅、尴尬”等生字词,了解有关文学常识;

2、有感情地朗读课文,培养学生的感知能力和理解能力;

3、在阅读的基础上,初步理解本文主旨。

4、引导学生在阅读的过程中学会独立思考,能运用设疑法深入理解作品。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣。并能在这一过程中发现问题,试着解决问题,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物。

学 习 重 点

有感情地朗读课文,整体感知课文,学会发现问题、

提出问题并解决问题。

学 习 难 点

在阅读的基础上,初步理解本文主旨,学会从生活中发

现并提取生活哲理。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

阅读法 活动法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

一、新课导入激疑:?

1“送别”是文学中的一大主题,古今中外的诗词歌赋中,你还记得一些关于写“送别”的诗词吗?(回忆、背诵 )

2中国古代一些文人雅士,最兴吟诗作别,折柳相赠,以寄依依惜别之情。今人送别,也会叮咛祝福,相依缓行,不肯留步。这一切都是人之常情,也许你并不觉得这其中有什么值得玩味或思考的意义。可英国漫画家、作家马克斯?比尔博姆却用漫画眼光将送行活动中的“尴尬”和“精彩”这两种决然不同的境界写得精妙传神,让人深受感动和启发。今天我们就来读一读他写的这篇幽默散文《送行》,去感受另一种送别的情调,看看这样的送别又能给我们带来怎样的生活感悟?(板书课题)

?

?背诵相关古诗词,例如:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

海内存知己,天涯若比邻。

桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

……

?

?二、初读感知备疑

1、请同学们齐读课文注释①,谁能说一说你从注释①中搜集到哪些有关作者的信息?

名:马克斯?比尔博姆

地:英国 作者

时:十九世纪

评:漫画家、作家

作:《马克斯?比尔博姆文集》

齐读、交流

2、下面请同学们郎读课文,边读边完成下列任务:

(1)圈划文中出现的生字词,结合上下文思考其意思。

①不谙(ān)世故:不熟悉人情世故。

②凄怆(chuàng):凄凉,悲伤。

③邂(xiè)逅(hòu):偶然遇见久别的亲人、朋友。

④不可思议:不可想象,不可理解。

⑤溢于言表:感情流露在言辞、表情上。

⑥尴(gān) 尬(gà):(神色、态度)不自然。

(2)初步感知课文内容,文中都写了哪些人的送别?有什么不同?

(我们送行起身前往美国的朋友,勒罗送行来英国旅行不相认识的美国小姐)

(3)这两种送行,在送别目的、送行场面、送行效果等方面分别有什么不同?

放声朗读课文,将预习成果完成到笔记本上,然后全班交流

多媒体投影

有感情地朗读,自主思考,组内交流,全班反馈

?

畅所欲言,发表意见

?

三、二读学会质疑

1.我的朋友即将起身前往美国,做为朋友,我们心中都充满了恋恋不舍的情感,可是在车站给他送行时,为什么显得那么拘谨、尴尬、局促不安,只好强作欢颜,说可有可无的多余的话语?

2.勒罗给见面不到半小时的来英国旅行的美国小姐送行,却显得大方、自然、真诚、神采奕奕,临别赠言从他口中一泻而出,这是为什么吗?

3、“疑为学之始”。在阅读过程中,你还发现了哪些问题?请提出来。(让学生明确本单元的总目标,“疑为学之始”,意在引导学生在阅读过程中独立思考,发现问题提出问题并解决问题,由此引出学生对课后思考题四的回答与讨论。

(1)通过阅读让学生积极提出自己发现的问题,让同学们共同解决。

(2)让学生提出的问题进行分类。

(3)分小组选择一类题,由其它组进行讨论,教师巡视,做适当的启发、点拨。

(4)最后交流讨论结果。

自由阅读,各抒己见

四、体验学会解疑

假设你是这次送行中的被送行者,你一般说来会希望你是哪种被送行者?为什么?

我希望是…………

我希望是…………

从大家的选择中不难看出,大多数人是希望…………的,这说明了什么?

教师总结:启示一:能不能说明人是怕孤独的,不喜欢尴尬痛苦的,更多的是希望能与朋友哪怕是素不相识的人获得感情的交流与沟通,不管是认识的或是不认识的人,都希望能获得感情的交流与沟通,如果能如此,那常会有幸福快乐感。

----人是希望获得感情的交流和沟通的。

启示二:我和老朋友是有感情的,勒罗和美国小姐并没有深厚的感情,但我们很痛苦尴尬,他们却令人羡慕,这说明什么?

----交流和沟通是要有一定的技巧的,形式也是相当重要的一部分。

学生畅所欲言,表达自己的想法。

五、课堂小结

《送行》幽默风趣,通过对繁文缛节的厌倦,表达了对真情的渴望。不只单纯地为幽默而风趣。含蓄地通过对勒罗受雇扮演“送行者”情节,表达了人与人之间需要真情实感的观点。

学生总结后教师补充

板书设计

? 局促不安

我们送行远行的朋友 说多余的话

(真 情) 强作欢颜

感人的表情

勒罗送行陌生的小姐 给予最好的忠告

(受 雇) 热切地说

初三年级语文学科集体备课(个案)

复备人所在单位

寿阳三中

上课时间

主备人

梁利秀

备课时间

2013.2.26

课型

新授课

课时

2

课 题

九、送行

教 学 目 标

知识能力

1.理解勒罗受雇送别的感情问题,体会课文所蕴含的作者对生活的思考,深入理解文章主旨。

2.学习文章铺垫手法的运用,能理解作者运用这种手法的好处。

3.通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

过程方法

采用活动法,引领学生通过文中两种“送行”场面的比较探究,领悟作者的思想,体会文章的意趣,善于在阅读活动中发现和提出疑问,以培养学生良好的阅读习惯和思维能力。

情感态度

价值观

体会文章的用意,善于从世间百态中发现美好有趣事物,明白人们对真情的渴望。

学 习 重 点

1.学习本文铺垫的写法,并体会其作用。

2.品味文章对勒罗为人送行角色的刻画,深入理解文章主旨。

学 习 难 点

通过品味语言了解幽默的内涵及作用,学会从中提取生活哲理.。

教学、教具 (课件) 准 备

教学案、课件

教法、学法

教学设计

教学流程

二次复备

教学环节

教师引领、点拨

学生活动

?

一、 复习导入?

思考:

(1)全文都写了谁的送行?送行对象分别是谁?

(2)这两种送行在送别目的、送别场面、效果等方面有什么不同?

?

?学生自由回答,引出新课的学习。

?

?二、自读探究

文章写真正的送行者反而尴尬,扮演的送行者都能动真情,速读课文,并找出文中刻画勒罗为人送行的细节的句子,体会勒罗为什么能成功?

(1)学生仔细阅读勒罗为人送行的段落,勾画出描写送行细节的句子。

(2)仔细品味这些句子,体会勒罗表达的是不是真情实感?

(3)讨论勒罗的成功说明了什么?深入品味文章主旨。

?

学生讨论解决以上问题,教师补充板书。?

?

三、精读,挖掘主旨

请同学们根据自己对“送行”的界定,思考作者在文中蕴涵了怎样的思想。

提示:朋友间的送行是充满真情的送行和出于理解的送行,人与人之间需要真情实感,需要真诚沟通。纯属演戏的送行:人与人之间的交往需要真情,但同时也要讲究方式。基于礼节的送行:摒弃繁文缛节,率性生存,真诚交往。

作为职业的送行:人生就是在演戏,人生的价值就在于能找到适合自己的舞台,演绎精彩的人生。无论哪一种理解,对真情的呼唤是明确的,即人与人交往需要真感情。

精读,全班交流

四、从文章结构设疑——学习写法

1、设疑:全文分两部分,第一部分写送行活动中虚应故事的尴尬,第二部分写勒罗送行的精彩演出。这两部分的关系是什么?能不能把第一部分删去?为什么?

2、学习本文幽默的手法

(1)通过语言品味本文的幽默,找出你认为幽默的语言加以体会。

(2)除了语言,你觉得本文还有哪些地方写得很幽默,说出来共同品味。

(3)试想:这种幽默的写法有什么效果?

想一想:你的生活中有哪些有趣、幽默的事物,你从中体会到怎样的生活哲理。

学生展开组内讨论,明确铺垫的手法及作用。组内交流

学生体会幽默的内涵及表达效果,并积极发言

五、延读,补写结尾

“我”会不会真的去向勒罗学“送行”呢?请根据自己的理解,进行合理的联想或想象,给课文续写一个结尾。

提示:鼓励学生根据自己对课文的解读特别是前面的学习感受,续写多样而合理的结尾。可以是真的去学习了,也可以是根本不可能去。但无论哪种,都要与前文内容一致,且符合人物的性格特征。

那么从这篇文章中,你对人与人之间如何相处有什么看法呢?

学生补写结尾,全班交流

各抒己见

六、小结

读了幽默大师的文章,我们的疑问更多了,似乎以上大家对“送行”的界定以及由此而推导出的主旨都有道理,到底孰是孰非,我们一时还难以定夺。也许这就是这篇文章的魅力所在吧!《送行》一文笔法幽默,其中蕴涵了对生活的深刻理解,确实值得我们品味。但不论怎样理解,同学们都要记住,与人交往需要真情,适当地学点交往的艺术,那就锦上添花了。

七、课后巩固

拓展阅读:

阅读梁实秋的《送行》

下发练习题单

课后独立完成

板书设计

?铺垫写法

渴望真情

幽默手法

送行(节选)梁实秋

"黯然销魂者,别而已矣。"遥想古人送别,也是一种雅人深致。古时交通不便,一去不知多久,再见不知何年,所以南浦唱只骊歌,灞桥折条杨柳,甚至在阳关敬一杯酒,都有意味。李白的船刚要启碇,汪伦老远的在岸上踏歌而来,那幅情景真是历历如在目前。其妙处在于纯朴真挚,出之以潇洒自然。平夙莫逆于心,临别难分难舍。如果平常我看着你面目可憎,你觉着我语言无味,一旦远离,那是最好不过,只恨世界太小,唯恐将来又要碰头,何必送行?

在现代人的生活里,送行是和拜寿送殡等等一样的成为应酬的礼节之一。"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。在被送的那一方面,觉得热闹,人缘好,没白混,而且体面,有这么多人舍不得我走,斜眼看着旁边的没人送的旅客,相形之下,尤其容易起一种优越之感,不禁精神抖擞,恨不得对每一个送行的人要握八次手,道十回谢。死人出殡,都讲究要有多少亲友执绋,表示恋恋不舍,何况活人?行色不可不壮。

悄然而行似是不大舒服,如果别的旅客在你身旁耀武扬威的与送行的话别,那会增加旅中的寂寞。这种情形,中外皆然。Max Bccrbohm写过一篇《谈送行》,他说他在车站上遇见一位以演剧为业的老朋友在送一位女客,始而喁喁情话,俄而泪湿双颊,终乃汽笛一声,勉强抑止哽咽,向女郎频频挥手,目送良久而别。原来这位演员是在作戏,他并不认识那位女郎,他是属于"送行会"的一个职员,凡是旅客孤身在外而愿有人到站相送的,都可以到"送行会"去雇人来送。这位演员出身的人当然是送行的高手,他能放进感情,表演逼真。客人纳费无多,在精神上受惠不浅。尤其是美国旅客,用金钱在国外可以购买一切,如果"送行会"真的普遍设立起来,送行的人也不虞缺乏了。

送行既是人生中所不可少的一桩事,送行的技术也便不可不注意到。如果送行只限于到车站码头报到,握手而别,那么问题就简单,但是我们中国的一切礼节都把"吃"列为最重要的一个项目。一个朋友远别,生怕他饿着走,饯行是不可少的,恨不得把若干天的营养都一次tún( )积在他肚里。我想任何人都有这种经验,如有远行而消息外露(多半还是自己宣扬),他有理由期望着饯行的帖子纷至沓来,短期间家里可以不必开伙。还有些思虑更周到的人,把食物xié( )在手上,亲自送到车上船上,好像是你在半路上会要挨饿的样子。 我永远不能忘记最悲惨的一幕送行。一个严寒的冬夜,车站上并不热闹,客人和送客的人大都在车厢里取暖,但是在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影,原来在这一晚她还有几处饯行的宴会。在最后的一分钟,她来了。送行的人们觉得是在接一个人,不是在送一个人,一见她来到大家都表示喜欢,所有惜别之意都来不及表现了。她手上抱着一个孩子,吓得直哭,另一只手扯着一个孩子,连跑带拖,她的头发péng( )松着,嘴里喷着热气像是冬天载重的骡子,她顾不得和送行的人周旋,三步两步的就跳上了车。这时候车已在rú( )动。送行的人大部份都手里提着一点东西,无法交付,可巧我站在离车门最近的地方,大家把礼物都交给了我,"请您偏劳给送上去罢!"我好像是一个圣诞老人,抱着一大堆礼物,我一个箭步窜上了车,我来不及致辞,把东西往她身上一扔,回头就走,从车上跳下来的时候,打了几个转才立定脚跟。事后我接到她一封信,她说:那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。我愿意知道哪一件东西是哪一位送的,你既是代表送上车的,你当然知道,盼速见告。 计开水果三筐,泰康罐头四个,果露两瓶,蜜饯四盒,饼干四罐,豆腐乳四罐,蛋糕四盒,西点八盒,纸烟八厅,信纸信封一匣,丝袜两双,香水一瓶,烟灰碟一套,小钟一具,衣料两块,酱菜四篓,绣花拖鞋一双,大面包四个,咖啡一厅,小宝剑两把……这问题我无法答复,至今是个悬案。

我不愿送人,亦不愿人送我,对于自己真正舍不得离开的人,离别的那一刹那像是开刀,凡是开刀的场合照例是应该先用麻醉剂,使病人在迷蒙中度过那场痛苦,所以离别的苦痛最好避免。一个朋友说,"你走,我不送你,你来,无论多大风多大雨,我要去接你。"我最赏识那种心情。

1、 据拼音写出汉字。

tún( )积 xié( )在手上 péng( )松 rú( )动

2、 解释下列词语的含义。

骊歌:

耀武扬威:

纷至沓来:

3、 请写出与下列语句相对应的诗句,及诗句的出处和作者。

甚至在阳关敬一杯酒

汪伦老远的在岸上踏歌而来

4、 文章提到课文所写的勒罗的送行,可以看出作者与比尔博姆相比也对送行有着同样的感受,请找出相关的语句。

5、 文章语言比较幽默犀利,请举例说明,并简单评析。

6、 对于送行,作者的态度是"我不愿送人,亦不愿人送我",你是否赞同?说说理由。

参考答案: 1、略 2、略 3、略 4、"揪着公鸡尾巴"起个大早,迷迷糊糊的赶到车站码头,挤在乱烘烘人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家。这叫做周到。 5、"在长得没有止境的月台上却有黑查查的一堆送行的人,有的围着斗篷,有的戴着风帽,有的脚尖在洋灰地上敲鼓似的乱动,我走近一看全是熟人,都是来送一位太太的。车快开了,不见她的踪影",以送行者的早与被送者的晚形成鲜明的对比,突出了文章语言的幽默觉得是在接一个人,不是在送一个人"更突出了这种幽默性。"那些送行的都是谁?你丢给我那一堆东西,到底是谁送的?我在车上整理了好半天,才把那堆东西聚拢起来打成一个大包袱。朋友们的盛情算是给我添了一件行李。"读罢让人啼笑皆非,可见作者的幽默诙谐。