人教语文选修外国诗歌散文欣赏课件:第二单元第2课西风颂

文档属性

| 名称 | 人教语文选修外国诗歌散文欣赏课件:第二单元第2课西风颂 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 754.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-03-05 14:41:40 | ||

图片预览

文档简介

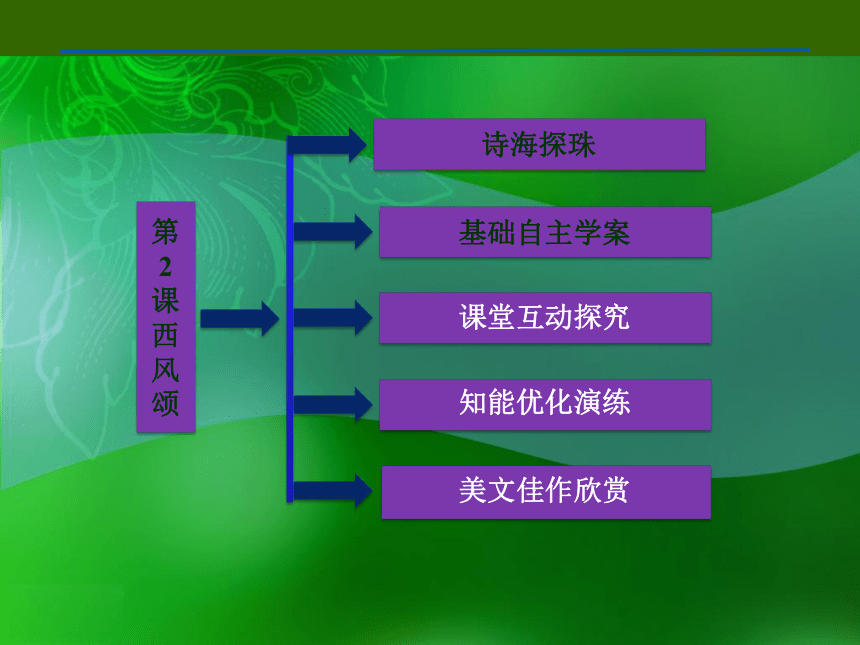

课件38张PPT。第2课 西风颂 课堂互动探究知能优化演练第2课 西风颂基础自主学案美文佳作欣赏诗海探珠从军行

[唐]王昌龄

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。诗海探珠【赏析】这是一首抒发边关将士豪情壮志的边塞诗。前两句是对整个西北边陲鸟瞰式的概括。既描绘出了边塞防线的景色,也渲染了战争将至的紧张气氛,饱含着苍凉悲壮的情调,使诗歌画面色彩顿显,突出了边塞将士对边防的关注和强烈的责任心、自豪感;同时也暗含着孤寂思乡的情绪。辽阔雄浑但又苍凉黯淡的边塞图景之中,融入丰富复杂的情感,情景交融,为后两句直接抒情做好了准备。后两句直接抒情,对戍边将士的战斗生活与胸襟作集中概括的展现:战事紧张激烈、频繁艰苦,敌军强悍,戍边时间漫长。但是边患未除,身经百战的将士们不获全胜决不收兵,其豪迈气概、忠勇之举,惊天地泣鬼神。全诗气象恢宏开阔,情调悲凉壮美,意境深邃高远。为我们呈现了一曲苦而不悲、雄浑豪壮的盛唐劲歌。

【思考】 前两句描写了什么样的边塞景象?抒发了诗人什么情感?

【提示】 画线部分为思考答案。基础自主学案三、词语辨析

(1)轻捷·敏捷

轻捷:轻快敏捷。敏捷:(动作等)迅速而灵敏。

例:①人潮如流,摩肩接踵,到处是______的脚步,轻松的风姿。

②一个人要想拥有______的思维,也应该让脑子进行运动。轻捷敏捷(2)聆听·倾听

聆听:听,多用于下对上。倾听:细心地听取(多用于上对下)。

例:①我们要悉心______老师的教诲。

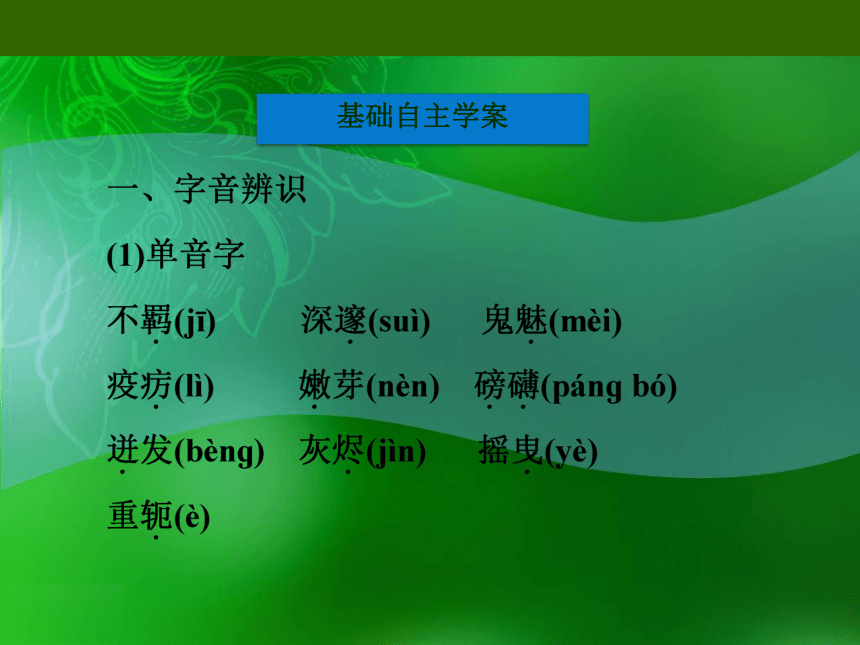

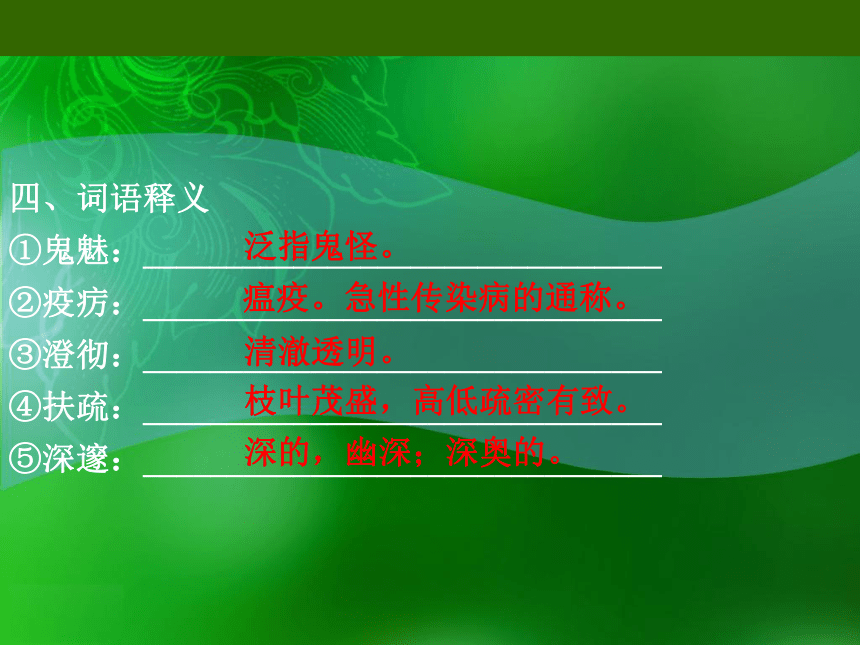

②______群众的意见。聆听倾听四、词语释义

①鬼魅:_______________________________

②疫疠:_______________________________

③澄彻:_______________________________

④扶疏:_______________________________

⑤深邃:_______________________________泛指鬼怪。瘟疫。急性传染病的通称。清澈透明。枝叶茂盛,高低疏密有致。深的,幽深;深奥的。五、文学常识

1.走近作者

雪莱(1792~1822),英国浪漫

主义诗人,出生于英格兰萨

塞克斯郡霍舍姆附近的沃恩

汉,祖父是受封的男爵,父

亲是议员。12岁那年,雪莱进入伊顿公学,在那里受到了学长及教师的虐待。在当时的学校里,这种现象十分普遍,但是雪莱并不像一般新生那样忍气吞声,他公然地反抗这些,正是这种反抗的个性如火一般燃尽了他短暂的一生。诗人一生创作了大量优秀的抒情诗及政治诗,《致云雀》《西风颂》《自由颂》《被解放的普罗米修斯》《暴政的假面游行》等诗都一直为人们传唱不衰。2.资料链接

(1)写作背景

1819年一个秋日的午后,诗人雪莱在意大利佛罗伦萨近郊的树林里漫步。突然狂风大作,乌云翻滚。到了傍晚,暴风雨夹带着冰雹倾盆而下,荡涤着大地,震撼着人间。大自然威武雄壮的交响乐,触发了诗人的灵感,他奋笔疾书,谱写了不朽的抒情诗《西风颂》。(2)相关知识

①《西风颂》:乐观的时代之声

《西风颂》是秋天的歌,是时代的声音。19世纪初叶,科学社会主义还没有诞生,欧洲各国的工人运动还处在自发阶段,封建贵族和资产阶级的反动势力还很强大,“神圣同盟”的魔影正在到处游荡。大地还没有苏醒,寒冬还在后头。所以,《西风颂》不免带有“婉转而忧愁”的调子。但作为社会主义思想的先驱,雪莱对革命前途和人类命运始终保持着乐观主义的坚定信念,诗人以“天才的预言家”的姿态向全世界大声宣告:如果冬天来了,春天还会远吗?②雪莱的作品

雪莱的作品热情而富哲理思辨性,诗风自由不羁,常任天上地下、时间空间、神怪精灵往来变幻驰骋,又惯用梦幻象征手法和远古神话题材。其最优秀的作品有评论人间事物的长诗《仙后麦布》(1813),描写反封建起义的幻想抒情故事诗《伊斯兰的反叛》(1818),控诉曼彻斯特大屠杀的政治诗《暴政的行列》(1819),支持意大利民族解放斗争的政治诗《自由颂》(1820),表现革命热情及胜利信念的《西风颂》(1819),以及取材于古希腊神话,表现人民反暴政胜利后瞻望空想社会主义前景的代表诗剧《被解放的普罗米修斯》(1819)等。六、整体预知西风颂课堂互动探究[文脉探究]

1.如何理解“不羁的精灵啊,你无处不运行;破坏者兼保护者:听吧,你且聆听!”中“破坏者兼保护者”的含义?

【提示】 诗人将无处不在的西风命名为“破坏者兼保护者”,包含了一种特定的认识。西风既是旧世界的破坏者,又创造了新的世界,这正是大自然周而复始的辩证规律。2.在诗句“把昏睡的大地唤醒吧!要是冬天已经来了,西风啊,春日怎能遥远?”中,蕴含着怎样的意蕴?

【提示】 这句著名格言,以反问句的形式出现,而且好像是直接对着读者发问,仿佛西风刹住了脚步,诗歌的内涵一下子变得无比隽永。3.雪莱笔下的“西风”是个怎样的形象?

【提示】 《西风颂》中的“西风”狂暴地将陈腐的生命吹去,以横扫千军之势除去没有生机的枯叶,吹去那痨病似的生命。然而,它没有残杀一粒生命。它要将种子放进冬天深深的心中,在那里生根发芽,埋下春的信息。然后,西风吹响春的号角,让碧绿、香气布满大地,让它们随着西风运行的足迹四处传播。经过西风的破坏和培育,生命在旺盛地生长;那景象、那迷人的芳香在迅速地蔓延着,那污浊的、残破的东西已奄奄一息,在海底战栗着。西风已经成了一种象征,它是一种无处不在的宇宙精神,一种打破旧世界、追求新世界的西风精神。诗人以西风自喻,表达了自己对生活的信念和向旧世界宣战的决心。4.试简述全诗每一小节的主要内容。

【提示】 第一节:描写西风扫除林中残叶,吹送生命的种子,等待春天的到来。第二节:描写西风搅动天上的浓云密雾,呼唤着暴雨雷电的到来。第三节:描写西风掀起大海的汹涌波涛,摧毁海底花树。第四节:描写诗人自己,他呼唤西风将他带走,像树叶、浮云、水波一样,不羁地、自由地浮游于世界。第五节:描写了诗人要与西风合而为一的决心和勇气。5.如何理解本诗主题?

【名师点拨】 通常认为这首诗的写作与当时英国工人阶级的运动相联系,雪莱借对西风的描绘表达了对摧枯拉朽之革命力量的赞颂。但还有一种说法,认为此诗的内涵更为复杂,不一定要从政治层面解释,季节轮换之中一种不可抗拒的大自然力量,一种自然中蕴涵的破坏与创造的激情,或许这才是诗人赞颂的对象。6.本诗在语言上有什么特色?

【名师点拨】 该诗以大地、海洋、天空为想象的框架,空间的跨度极大。在语言风格上,也极尽修辞之能事,大量使用夸大的比喻(如将天海之间的云片比喻成狂女的头发),色彩鲜明的意象,以及很多充满力度的动词(如撕扯、飞跑),产生了一种浓墨重彩、乱云飞渡的效果。另外,在诗歌的展开方式上,此诗也很有特点,在“上天入地”的场景转换中,诗行展开的速度极快,给人一泻千里的感觉,但它又多用重叠、复沓的句式,如前三节结尾的“你听”,后两节中不断出现的“假如……”,铿锵有力的节奏与诗歌激昂飞扬的情绪达成了一致。[技法归纳]

1.结构严谨,层次清晰,主题集中。

《西风颂》是欧洲诗歌史上的艺术珍品。全诗由五首十四行诗组成。从形式上看,五个小节格律完整,可以独立成篇。从内容来看,它们又融为一体,贯穿着一个中心思想。第一节描写西风扫除林中残叶,吹送生命的种子。第二节描写西风搅动天上的浓云密雾,呼唤着暴雨雷电的到来。第三节描写西风掀起大海的汹涌波涛,摧毁海底花树。三节诗三个意境,诗人幻想的翅膀飞翔在树林、天空和大海之间,飞翔在现实和理想之间,形象鲜明,想象丰富,但中心思想只有一个,就是歌唱西风扫除腐朽、鼓舞新生的强大威力。从第四节开始,由写景转向抒情,由描写西风的气势转向直抒诗人的胸臆,抒发诗人对西风的热爱和向往,达到情景交融的境界,而中心思想仍然是歌唱西风。2.采用象征手法。

整首诗从头至尾环绕着秋天的西风做文章,无论是写景还是抒情,都没有脱离这个特定的描写对象,没有使用过一句政治术语和革命口号。然而读了这首短诗以后,我们却深深感受到,雪莱在歌唱西风,又不完全是歌唱西风,诗人实质上是通过歌唱西风来歌唱革命。诗中的西风、残叶、种子、流云、暴雨雷电、大海波涛、海底花树等等,都不过是象征性的东西,它们包含着深刻的寓意,大自然风云激荡的动人景色,乃是人间蓬勃发展的革命斗争的象征性反映。从这个意义上说,《西风颂》不是风景诗,而是政治抒情诗,它虽然没有一句直接描写革命,但整首诗都是在反映革命。尤其是结尾脍炙人口的诗句,既概括了自然现象,也深刻地揭示了人类社会的历史规律,指出了革命斗争经过艰难曲折走向胜利的光明前景,寓意深远,余味无穷,一百多年来成了人们广泛传诵的名言警句。[素材积累]

★雪莱名言

1.浅水是喧哗的,深水是沉默的。

2.过去属于死神,未来属于你自己。

3.读书越多,越感到腹中空虚。

4.微笑,实在是仁爱的象征,快乐的源泉,亲近别人的媒介。有了笑,人类的感情就沟通了。5.一个人如果不是真正有道德,就不可能真正有智慧。

6.我们愈是学习,愈觉得自己的贫乏。

7.一首伟大的诗篇像一座喷泉一样,总是喷出智慧和欢愉的水花。

8.精明的人是精细考虑他自己利益的人;智慧的人是精细考虑他人利益的人。

9.道德的最大秘密就是爱;或者说,就是逾越我们自己的本性,而溶于旁人的思想、行为或人格中存在的美。绿

[英国]劳伦斯

天空一色苹果绿,

天空是阳光下潜伏着的绿色美酒,美文佳作欣赏 月亮是其中一片金色的花瓣。

她睁开她的眼睛,绿莹莹地

眼波闪耀,像未绽的花蕾一般纯,

第一次,此刻第一次为人瞥见。

【赏评】 在《绿》中,劳伦斯以其对色彩的敏感、诗人的直觉和凝练的笔触向我们展示了一个和谐空灵的艺术画面。这种画面是诗人在诗歌创作上追求诗画交融境界的结果,同时也是他寄情于大自然这一思想的表露。劳伦斯将天空比作正在散发着清香之气的苹果那样的绿色,在这绿色组成的如美酒一般的自然天宇中,又浮着一枚不知要飘向何方的金黄色的花瓣儿——这绿和黄共同构成了一幅色彩鲜明的绘画的意境,而写黄色(“金色的花瓣”)正是为了衬托那美酒般的绿。

[唐]王昌龄

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。诗海探珠【赏析】这是一首抒发边关将士豪情壮志的边塞诗。前两句是对整个西北边陲鸟瞰式的概括。既描绘出了边塞防线的景色,也渲染了战争将至的紧张气氛,饱含着苍凉悲壮的情调,使诗歌画面色彩顿显,突出了边塞将士对边防的关注和强烈的责任心、自豪感;同时也暗含着孤寂思乡的情绪。辽阔雄浑但又苍凉黯淡的边塞图景之中,融入丰富复杂的情感,情景交融,为后两句直接抒情做好了准备。后两句直接抒情,对戍边将士的战斗生活与胸襟作集中概括的展现:战事紧张激烈、频繁艰苦,敌军强悍,戍边时间漫长。但是边患未除,身经百战的将士们不获全胜决不收兵,其豪迈气概、忠勇之举,惊天地泣鬼神。全诗气象恢宏开阔,情调悲凉壮美,意境深邃高远。为我们呈现了一曲苦而不悲、雄浑豪壮的盛唐劲歌。

【思考】 前两句描写了什么样的边塞景象?抒发了诗人什么情感?

【提示】 画线部分为思考答案。基础自主学案三、词语辨析

(1)轻捷·敏捷

轻捷:轻快敏捷。敏捷:(动作等)迅速而灵敏。

例:①人潮如流,摩肩接踵,到处是______的脚步,轻松的风姿。

②一个人要想拥有______的思维,也应该让脑子进行运动。轻捷敏捷(2)聆听·倾听

聆听:听,多用于下对上。倾听:细心地听取(多用于上对下)。

例:①我们要悉心______老师的教诲。

②______群众的意见。聆听倾听四、词语释义

①鬼魅:_______________________________

②疫疠:_______________________________

③澄彻:_______________________________

④扶疏:_______________________________

⑤深邃:_______________________________泛指鬼怪。瘟疫。急性传染病的通称。清澈透明。枝叶茂盛,高低疏密有致。深的,幽深;深奥的。五、文学常识

1.走近作者

雪莱(1792~1822),英国浪漫

主义诗人,出生于英格兰萨

塞克斯郡霍舍姆附近的沃恩

汉,祖父是受封的男爵,父

亲是议员。12岁那年,雪莱进入伊顿公学,在那里受到了学长及教师的虐待。在当时的学校里,这种现象十分普遍,但是雪莱并不像一般新生那样忍气吞声,他公然地反抗这些,正是这种反抗的个性如火一般燃尽了他短暂的一生。诗人一生创作了大量优秀的抒情诗及政治诗,《致云雀》《西风颂》《自由颂》《被解放的普罗米修斯》《暴政的假面游行》等诗都一直为人们传唱不衰。2.资料链接

(1)写作背景

1819年一个秋日的午后,诗人雪莱在意大利佛罗伦萨近郊的树林里漫步。突然狂风大作,乌云翻滚。到了傍晚,暴风雨夹带着冰雹倾盆而下,荡涤着大地,震撼着人间。大自然威武雄壮的交响乐,触发了诗人的灵感,他奋笔疾书,谱写了不朽的抒情诗《西风颂》。(2)相关知识

①《西风颂》:乐观的时代之声

《西风颂》是秋天的歌,是时代的声音。19世纪初叶,科学社会主义还没有诞生,欧洲各国的工人运动还处在自发阶段,封建贵族和资产阶级的反动势力还很强大,“神圣同盟”的魔影正在到处游荡。大地还没有苏醒,寒冬还在后头。所以,《西风颂》不免带有“婉转而忧愁”的调子。但作为社会主义思想的先驱,雪莱对革命前途和人类命运始终保持着乐观主义的坚定信念,诗人以“天才的预言家”的姿态向全世界大声宣告:如果冬天来了,春天还会远吗?②雪莱的作品

雪莱的作品热情而富哲理思辨性,诗风自由不羁,常任天上地下、时间空间、神怪精灵往来变幻驰骋,又惯用梦幻象征手法和远古神话题材。其最优秀的作品有评论人间事物的长诗《仙后麦布》(1813),描写反封建起义的幻想抒情故事诗《伊斯兰的反叛》(1818),控诉曼彻斯特大屠杀的政治诗《暴政的行列》(1819),支持意大利民族解放斗争的政治诗《自由颂》(1820),表现革命热情及胜利信念的《西风颂》(1819),以及取材于古希腊神话,表现人民反暴政胜利后瞻望空想社会主义前景的代表诗剧《被解放的普罗米修斯》(1819)等。六、整体预知西风颂课堂互动探究[文脉探究]

1.如何理解“不羁的精灵啊,你无处不运行;破坏者兼保护者:听吧,你且聆听!”中“破坏者兼保护者”的含义?

【提示】 诗人将无处不在的西风命名为“破坏者兼保护者”,包含了一种特定的认识。西风既是旧世界的破坏者,又创造了新的世界,这正是大自然周而复始的辩证规律。2.在诗句“把昏睡的大地唤醒吧!要是冬天已经来了,西风啊,春日怎能遥远?”中,蕴含着怎样的意蕴?

【提示】 这句著名格言,以反问句的形式出现,而且好像是直接对着读者发问,仿佛西风刹住了脚步,诗歌的内涵一下子变得无比隽永。3.雪莱笔下的“西风”是个怎样的形象?

【提示】 《西风颂》中的“西风”狂暴地将陈腐的生命吹去,以横扫千军之势除去没有生机的枯叶,吹去那痨病似的生命。然而,它没有残杀一粒生命。它要将种子放进冬天深深的心中,在那里生根发芽,埋下春的信息。然后,西风吹响春的号角,让碧绿、香气布满大地,让它们随着西风运行的足迹四处传播。经过西风的破坏和培育,生命在旺盛地生长;那景象、那迷人的芳香在迅速地蔓延着,那污浊的、残破的东西已奄奄一息,在海底战栗着。西风已经成了一种象征,它是一种无处不在的宇宙精神,一种打破旧世界、追求新世界的西风精神。诗人以西风自喻,表达了自己对生活的信念和向旧世界宣战的决心。4.试简述全诗每一小节的主要内容。

【提示】 第一节:描写西风扫除林中残叶,吹送生命的种子,等待春天的到来。第二节:描写西风搅动天上的浓云密雾,呼唤着暴雨雷电的到来。第三节:描写西风掀起大海的汹涌波涛,摧毁海底花树。第四节:描写诗人自己,他呼唤西风将他带走,像树叶、浮云、水波一样,不羁地、自由地浮游于世界。第五节:描写了诗人要与西风合而为一的决心和勇气。5.如何理解本诗主题?

【名师点拨】 通常认为这首诗的写作与当时英国工人阶级的运动相联系,雪莱借对西风的描绘表达了对摧枯拉朽之革命力量的赞颂。但还有一种说法,认为此诗的内涵更为复杂,不一定要从政治层面解释,季节轮换之中一种不可抗拒的大自然力量,一种自然中蕴涵的破坏与创造的激情,或许这才是诗人赞颂的对象。6.本诗在语言上有什么特色?

【名师点拨】 该诗以大地、海洋、天空为想象的框架,空间的跨度极大。在语言风格上,也极尽修辞之能事,大量使用夸大的比喻(如将天海之间的云片比喻成狂女的头发),色彩鲜明的意象,以及很多充满力度的动词(如撕扯、飞跑),产生了一种浓墨重彩、乱云飞渡的效果。另外,在诗歌的展开方式上,此诗也很有特点,在“上天入地”的场景转换中,诗行展开的速度极快,给人一泻千里的感觉,但它又多用重叠、复沓的句式,如前三节结尾的“你听”,后两节中不断出现的“假如……”,铿锵有力的节奏与诗歌激昂飞扬的情绪达成了一致。[技法归纳]

1.结构严谨,层次清晰,主题集中。

《西风颂》是欧洲诗歌史上的艺术珍品。全诗由五首十四行诗组成。从形式上看,五个小节格律完整,可以独立成篇。从内容来看,它们又融为一体,贯穿着一个中心思想。第一节描写西风扫除林中残叶,吹送生命的种子。第二节描写西风搅动天上的浓云密雾,呼唤着暴雨雷电的到来。第三节描写西风掀起大海的汹涌波涛,摧毁海底花树。三节诗三个意境,诗人幻想的翅膀飞翔在树林、天空和大海之间,飞翔在现实和理想之间,形象鲜明,想象丰富,但中心思想只有一个,就是歌唱西风扫除腐朽、鼓舞新生的强大威力。从第四节开始,由写景转向抒情,由描写西风的气势转向直抒诗人的胸臆,抒发诗人对西风的热爱和向往,达到情景交融的境界,而中心思想仍然是歌唱西风。2.采用象征手法。

整首诗从头至尾环绕着秋天的西风做文章,无论是写景还是抒情,都没有脱离这个特定的描写对象,没有使用过一句政治术语和革命口号。然而读了这首短诗以后,我们却深深感受到,雪莱在歌唱西风,又不完全是歌唱西风,诗人实质上是通过歌唱西风来歌唱革命。诗中的西风、残叶、种子、流云、暴雨雷电、大海波涛、海底花树等等,都不过是象征性的东西,它们包含着深刻的寓意,大自然风云激荡的动人景色,乃是人间蓬勃发展的革命斗争的象征性反映。从这个意义上说,《西风颂》不是风景诗,而是政治抒情诗,它虽然没有一句直接描写革命,但整首诗都是在反映革命。尤其是结尾脍炙人口的诗句,既概括了自然现象,也深刻地揭示了人类社会的历史规律,指出了革命斗争经过艰难曲折走向胜利的光明前景,寓意深远,余味无穷,一百多年来成了人们广泛传诵的名言警句。[素材积累]

★雪莱名言

1.浅水是喧哗的,深水是沉默的。

2.过去属于死神,未来属于你自己。

3.读书越多,越感到腹中空虚。

4.微笑,实在是仁爱的象征,快乐的源泉,亲近别人的媒介。有了笑,人类的感情就沟通了。5.一个人如果不是真正有道德,就不可能真正有智慧。

6.我们愈是学习,愈觉得自己的贫乏。

7.一首伟大的诗篇像一座喷泉一样,总是喷出智慧和欢愉的水花。

8.精明的人是精细考虑他自己利益的人;智慧的人是精细考虑他人利益的人。

9.道德的最大秘密就是爱;或者说,就是逾越我们自己的本性,而溶于旁人的思想、行为或人格中存在的美。绿

[英国]劳伦斯

天空一色苹果绿,

天空是阳光下潜伏着的绿色美酒,美文佳作欣赏 月亮是其中一片金色的花瓣。

她睁开她的眼睛,绿莹莹地

眼波闪耀,像未绽的花蕾一般纯,

第一次,此刻第一次为人瞥见。

【赏评】 在《绿》中,劳伦斯以其对色彩的敏感、诗人的直觉和凝练的笔触向我们展示了一个和谐空灵的艺术画面。这种画面是诗人在诗歌创作上追求诗画交融境界的结果,同时也是他寄情于大自然这一思想的表露。劳伦斯将天空比作正在散发着清香之气的苹果那样的绿色,在这绿色组成的如美酒一般的自然天宇中,又浮着一枚不知要飘向何方的金黄色的花瓣儿——这绿和黄共同构成了一幅色彩鲜明的绘画的意境,而写黄色(“金色的花瓣”)正是为了衬托那美酒般的绿。

同课章节目录