冀少版八年级下册生物单元测试AB卷 第七单元生物与环境:第一、二章A卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 冀少版八年级下册生物单元测试AB卷 第七单元生物与环境:第一、二章A卷(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 180.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 07:56:20 | ||

图片预览

文档简介

第七单元第一、二章A卷

时间:45分钟 满分:100分

题序 一 二 总分 结分人 核分人

得分

一、选择题(本题包括20小题,每题2分,共40分,每题只有1个选项符合题意)

1.竺可桢的《大自然的语言》中提到“植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早”。引起此现象的主要生态因素是( )

A.温度 B.阳光 C.空气 D.水

2.每一年冬天,红嘴鸥都会从西伯利亚飞到昆明来过冬。促使红嘴鸥来昆明过冬的非生物因素主要是( )

A.水 B.空气 C.温度 D.土壤

3.“清明前后,种瓜点豆”是一句农业谚语,清明是春耕春种的大好时节。此时影响种瓜点豆的关键因素是( )

A.阳光和温度 B.温度和空气 C.水和土壤 D.温度和水分

4.白唇鹿是中国鹿类中的特有物种,主要在青藏高原生活,下列能影响高原上白唇鹿生活的生物因素有( )

①草

②阳光

③空气

④狼

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

5.捕虫植物瓶子草捕获的小虫被瓶内细菌分解,瓶内细菌获得有机物,瓶子草获得氮素。那么,瓶子草与细菌之间的关系是( )

A.竞争 B.共生 C.寄生 D.捕食

6.在乌拉盖草原有一个芍药谷,每到春天芍药花开的时候都会吸引很多游客,但今年春季,一场大雪造成了很多芍药花未能开放,芍药谷只有星星点点的花摇曳在风雪中,这一现象说明( )

A.生物能适应环境 B.生物能影响环境

C.非生物因素影响生物 D.生物因素能影响生物

7.下表中关于生物与生物之间的关系叙述错误的是( )

A 根瘤菌和大豆 竞争

B 羊和草 捕食

C 一群蚂蚁通力搬运食物 种内互助

D 蛔虫和人 寄生

A.A B.B C.C D.D

8.探险家在探测某地下暗河时发现了多种生物,其中最不适于暗河环境生活的生物是( )

A.细菌 B.蕨 C.蠕虫 D.昆虫

9.雷鸟的毛色随季节而改变,说明生物能适应环境。以下不是生物适应环境的是( )

A.莲藕内部多孔,可以储存大量空气

B.灌木丛的空气湿度明显高于裸地

C.枯叶蝶外形与枯树叶相似

D.北极熊的毛色与冰雪颜色相似

10.在春季和夏季,草地上的蝗虫以绿色居多,到了秋季,它们的体色转为黄褐色,这是为了( )

A.适应温度变化 B.适应光照变化 C.适应年龄变化 D.适应环境变化

11.下列能构成一个生态系统的是柘荣鸳鸯草场的( )

A.生物与环境 B.所有动物 C.所有非生物 D.所有植物

12.生长、生活于某森林生态系统中的人参、蘑菇、食虫鸟分别属于( )

A.生产者、消费者、分解者 B.消费者、生产者、分解者

C.消费者、分解者、生产者 D.生产者、分解者、消费者

13.以下属于生态系统中生产者的是( )

A.蘑菇 B.蚯蚓 C.大豆 D.猴子

14.如图若要表示一个完整的生态系统,还需要增加( )

A.非生物部分 B.消费者 C.生产者 D.分解者

15.秸秆焚烧的危害非常大,会产生大量有毒有害物质,造成空气污染,还会引发火灾等。秸秆在燃烧时会放出大量的光和热,这些能量的根本来源是( )

A.太阳能 B.二氧化碳 C.有机物 D.氧气

16.2021年4月13日,日本政府正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核废水排放入海。该方案一旦实施,核废水最终将会污染( )

A.海洋生态系统 B.淡水生态系统 C.森林生态系统 D.整个生物圈

17.如图表示某生态系统,下列说法正确的是( )

A.①积累的毒素最多 B.②与③是竞争关系

C.④是消费者 D.③的数量最少

18.如图是某生态系统中草、鼠和蛇三种生物的数量变化曲线图,下列叙述正确的是( )

A.这三种生物的数量变化不存在相互关联 B.人过度捕食蛇,会造成鼠类迅速减少

C.该生态系统具有一定的稳定性 D.该生态系统的自我调节能力是无限的

19.以下诗句描述的各种自然景观中,生态环境最不稳定的是( )

A.大漠孤烟直,长河落日圆 B.稻花香里说丰年,听取蛙声一片

C.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄 D.两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天

20.地球上最大的生态系统是( )

A.草原生态系统 B.湿地生态系统 C.生物圈 D.森林生态系统

二、非选择题(本题包括6大题,共60分)

21.(10分)将下列相关内容用线连接起来。

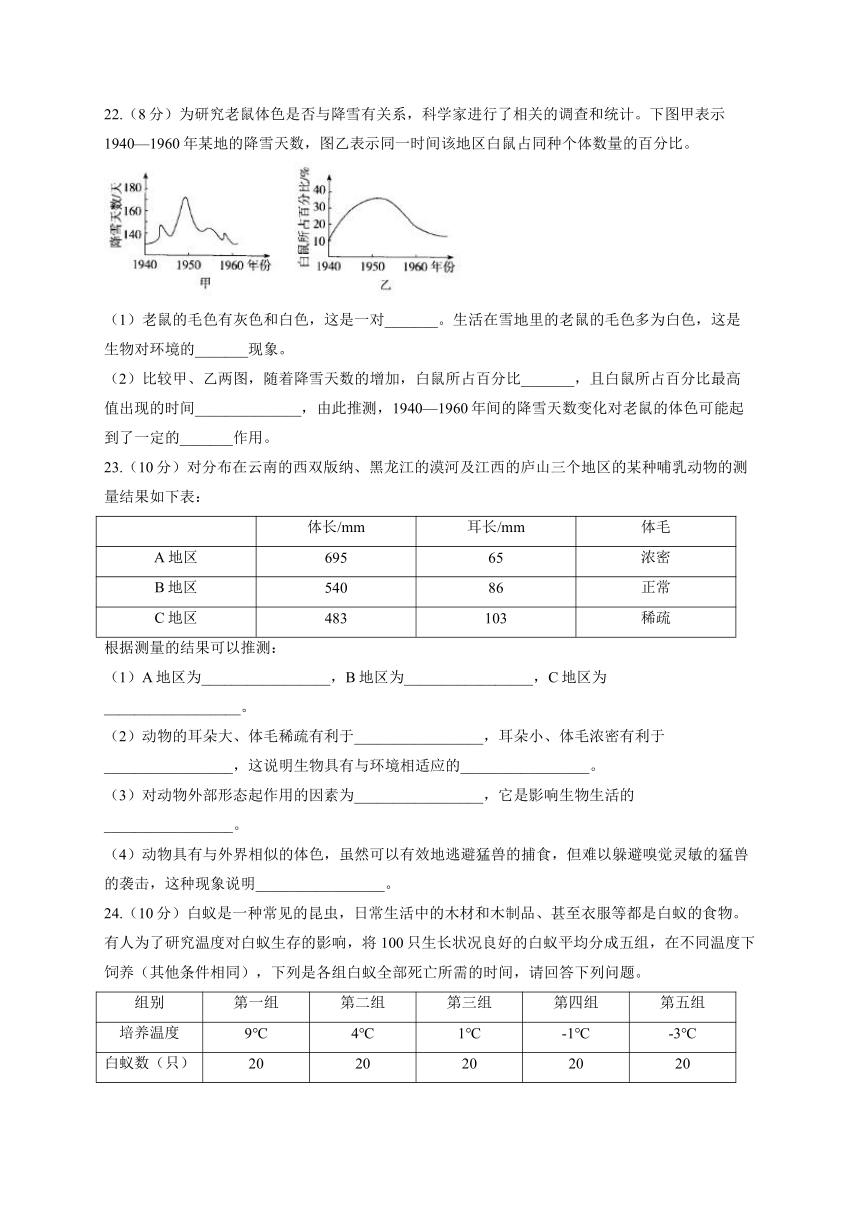

22.(8分)为研究老鼠体色是否与降雪有关系,科学家进行了相关的调查和统计。下图甲表示1940—1960年某地的降雪天数,图乙表示同一时间该地区白鼠占同种个体数量的百分比。

(1)老鼠的毛色有灰色和白色,这是一对_______。生活在雪地里的老鼠的毛色多为白色,这是生物对环境的_______现象。

(2)比较甲、乙两图,随着降雪天数的增加,白鼠所占百分比_______,且白鼠所占百分比最高值出现的时间______________,由此推测,1940—1960年间的降雪天数变化对老鼠的体色可能起到了一定的_______作用。

23.(10分)对分布在云南的西双版纳、黑龙江的漠河及江西的庐山三个地区的某种哺乳动物的测量结果如下表:

体长/mm 耳长/mm 体毛

A地区 695 65 浓密

B地区 540 86 正常

C地区 483 103 稀疏

根据测量的结果可以推测:

(1)A地区为_________________,B地区为_________________,C地区为__________________。

(2)动物的耳朵大、体毛稀疏有利于_________________,耳朵小、体毛浓密有利于_________________,这说明生物具有与环境相适应的_________________。

(3)对动物外部形态起作用的因素为_________________,它是影响生物生活的_________________。

(4)动物具有与外界相似的体色,虽然可以有效地逃避猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明_________________。

24.(10分)白蚁是一种常见的昆虫,日常生活中的木材和木制品、甚至衣服等都是白蚁的食物。有人为了研究温度对白蚁生存的影响,将100只生长状况良好的白蚁平均分成五组,在不同温度下饲养(其他条件相同),下列是各组白蚁全部死亡所需的时间,请回答下列问题。

组别 第一组 第二组 第三组 第四组 第五组

培养温度 9℃ 4℃ 1℃ -1℃ -3℃

白蚁数(只) 20 20 20 20 20

全部死亡所需时间 30天内没有出现死亡现象 28天 14天 9天 7天

(1)本实验中的变量是_________。

(2)实验中每组用20只白蚁而不是1只,目的是___________________________。

(3)根据实验结果可得出的结论是:在一定范围内,温度越_________越不利于白蚁的生存。

(4)根据实验结果可以作出的合理推测有_________(填序号,多选)。

①赤道地区的白蚁比两极地区的白蚁多

②在我国北方地区,夏天的白蚁比冬天的白蚁多

③60℃条件下白蚁会大量死亡

④9℃是白蚁生存的最适温度

(5)影响白蚁生活和分布的因素叫做生态因素,生态因素分为_________和_________。

25.(10分)滦州市森林公园位于县城东南,动植物种类丰富,环境优美,占地面积1000亩,绿地覆盖率为94.86%。某校七年级二班的同学在老师带领下,到森林公园研学旅行,利用学过的生物知识对该公园的生物与环境进行了系统的研究。图一表示森林生态系统的食物网,图二表示某条食物链中四种生物体内有毒物质的相对含量,图三表示该生态系统的碳循环。

请分析回答下列问题:

(1)图一要构成一个完整的生态系统,还应添加________和非生物部分,其中添加的生物部分与图三中的________(填字母)相对应。

(2)动物与植物通过________关系形成食物链。图一的食物网中有________条食物链。请写出其中最长的一条:________________。

(3)图二中四种生物构成一条食物链,则丙对应图一中的生物是________。

(4)生态系统中,能量流动是从图三中________(填序号)过程开始的。该生态系统的能量最终来自________。在“绿色植物→鼠→鹰”这条食物链中,大量捕杀鼠,短时间内鹰的数量会________。

(5)森林公园气候温和,雨水充沛。从生物与环境的关系看,这种现象属于__________。

26.(12分)《狮子王》是一部精彩的动画片,片中有一段主人公小狮子辛巴和它父亲的对白,请根据对白回答下列问题:

辛巴:“我以为国王可以凡事随心所欲。”

父亲:“你错了,国王也不能凡事随心所欲。世界上所有生命都有它存在的价值,身为国王,你不但要了解,还要尊重所有的生命,包括爬行的蚂蚁和跳跃的羚羊。”

辛巴:“但是,爸,我们不是吃羚羊吗 ”

父亲:“是呀,我来跟你解释一下,我们死后呢,尸体会成为草,而羚羊是吃草的,所以在这个生命圈里面各个生命之间是有关联的。”

(1)根据文中对话信息,写出其中一条食物链:_______________。

(2)如果狮子的数量下降,羚羊的数量会________________(填字母),这说明在生态系统中,各种生物之间、生物与环境之间存在着相互依赖、相互制约的关系。

A.不变 B.先上升后下降 C.先下降后上升

(3)在生态系统中,生物的种类、各种生物的数量和所占的比例总是维持在__________的状态,这种现象叫做生态平衡。

(4)“羚羊是吃草的”,所以,在哺乳动物的牙齿分化中,羚羊没有_____________齿。

(5)辛巴和父亲在草原上的“价值”是_______________(填字母)。

①促进草原生态系统物质循环

②维持草原生态系统平衡

③帮助植物传粉

A.① B.② C.①② D.①②③

(6)辛巴的父亲所说的“我们死后呢,尸体会成为草”这句话是不科学的。因为动物遗体会经过__________________者的分解后,释放出二氧化碳、含氮的无机盐等物质,这些物质可以被生产者吸收利用。

答案以及解析

1.答案:A

解析:一般情况下,越往高处,温度越低。因此引起题干所述现象的主要生态因素是温度。

2.答案:C

解析:每一年冬天,红嘴鸥都会从西伯利亚飞到昆明过冬,这体现了温度对生物的影响。

3.答案:D

解析:清明时节,我国很多地方的农民忙着春耕春种,这是因为清明之后,温度升高,降雨量增大,适于农作物生长。

4.答案:C

解析:白唇鹿吃草,狼吃白唇鹿,因此草和狼都是影响白唇鹿生活的生物因素。

5.答案:B

解析:瓶子草与细菌生活在一起,相互依赖,彼此有利。因此,它们之间的关系是共生关系。

6.答案:C

解析:大雪使温度降低,影响了芍药花的开放,体现了非生物因素对生物的影响。

7.答案:A

解析:根瘤菌和大豆之间是互利互惠的,属于共生关系,A叙述错误。

8.答案:B

解析:蕨属于植物,在有光照的环境下才能进行光合作用合成有机物,以满足自身生存所需,故选B。

9.答案:B

解析:灌木丛的空气湿度明显高于裸地,属于生物对环境的影响。

10.答案:D

解析:题述现象表明蝗虫的体色随环境变化,这样不易被敌害发现,是对自身的一种保护,也是适应环境的一种表现。

11.答案:A

解析:生态系统的组成包括生物及其生活的环境。

12.答案:D

解析:生态系统包括生产者、消费者、分解者和非生物部分。人参是植物属于生产者,蘑菇是真菌属于分解者,食虫鸟是动物属于消费者。

13.答案:C

解析:大豆是绿色植物,能进行光合作用制造有机物,属于生产者。

14.答案:C

解析:生态系统包括生物部分和非生物部分。图中包括了:非生物成分、消费者和分解者。所以,若要表示一个完整的生态系统,还需要增加生产者(主要指绿色植物)。

15.答案:A

解析:在生态系统中,能量最终来源于生产者固定的太阳能。

16.答案:D

解析:核废水将对海洋环境、食品安全和人类健康产生深远影响。“排污入海”是事关全球海洋生态和环境安全的国际问题,核废水将随着食物链和食物网进入生态系统,各个生态系统都是相互关联的,最终将会污染整个生物圈。

17.答案:D

解析:有毒物质可以通过食物链在生物体内不断积累,那么毒素积累最多的生物是③食虫鸟,A错误;图中③食虫鸟吃②虫,二者之间是捕食关系,B错误;④是微生物,属于分解者,C错误;在生态系统中,能量沿着食物链传递的过程中是逐级递减的,因此食物链顶端的生物获得能量最少,数量也最少。

18.答案:C

解析:草、鼠和蛇之间的捕食关系,使这三种生物的数量变化相互关联。人过度捕食蛇,鼠的天敌大量减少,食物充足就会大量繁殖,导致鼠的数量短期内会增多。生态系统具有一定的自我调节能力,而这种调节能力是有限的。

19.答案:A

解析:“大漠孤烟直,长河落日圆”描写的是沙漠风光,沙漠干旱缺水,生物种类较少,自我调节能力较差,生态环境较差。

20.答案:C

解析:生物圈是地球上最大的生态系统。

21.答案:①—C;②—D;③—E;④—A;⑤—B

22.答案:(1)相对性状;适应

(2)逐渐增大;晚于降雪天数最大值出现的时间;选择

解析:(1)老鼠的毛色有灰色和白色,这是一对相对性状。生活在雪地里的老鼠的毛色多为白色,其体色与环境一致,不容易被敌害发现,这是生物对环境的适应现象。

(2)随着降雪天数的增加,白色的毛色是有利变异,因此白鼠能适应环境,数量增加,白鼠所占百分比逐渐增大,且白鼠所占百分比最高值出现的时间晚于降雪天数最大值出现的时间。从1940—1960年的降雪天数看,降雪天数开始逐渐增加,以后逐渐减少,这种环境的变化对老鼠的体色起选择作用,即自然界中的生物对环境的适应是经过长期自然选择的结果。

23.答案:(1)黑龙江的漠河;江西的庐山;云南的西双版纳

(2)散热;保温;形态结构

(3)温度;非生物因素

(4)生物对环境的适应具有相对性

解析:(1)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(2)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为温度;温度属于非生物因素。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明生物对环境的适应具有相对性。

24.答案:(1)温度

(2)避免实验结果的偶然性,保证实验结果的准确性

(3)低

(4)①②

(5)非生物因素;生物因素(顺序可颠倒)

解析:(1)题述探究实验中的变量是温度。

(2)在实验时,每组各用20只白蚁而不是1只,这样做的目的是避免实验结果的偶然性,保证实验结果的准确性。

(3)根据实验结果可得出的结论是:在一定范围内,温度越低越不利于白蚁的生存。

(4)根据实验结果,可以作出的合理推测有:①赤道地区的白蚁比两极地区的白蚁多;②在我国北方地区,夏天的白蚁比冬天的白蚁多。

(5)生态因素分为非生物因素和生物因素。

25.答案:(1)分解者;C

(2)食物;5;绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰

(3)鹰

(4)①;太阳能;减少

(5)生物影响环境

解析:(1)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此图一要表示一个完整的生态系统,还应包括分解者(图三中的C)和非生物部分。

(2)在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫做食物链。图一食物网中共有5条食物链,分别是:绿色植物→吃草籽鸟→鹰;绿色植物→鼠→狐;绿色植物→鼠→鹰;绿色植物→杂食性鸟→鹰:绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰,最长的食物链是:绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰。

(3)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级最高的生物,其体内积累的有毒物质最多;图二中四种生物对应图一中的食物链是:绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰,在该食物链中鹰所处的营养级最高,其体内有毒物质相对含量会最高。

(4)生态系统中能量流动是从植物的光合作用开始的。因此,该生态系统的能量最终来自太阳能。在“绿色植物→鼠→鹰”这条食物链中,如果鼠被大量捕杀,则鹰会由于缺乏食物而数量减少,这体现了生态系统具有一定的自我调节能力。

(5)森林提高了大气湿度,增加了降水,从生物与环境的关系看,这种现象属于生物影响环境。

26.答案:(1)草→羚羊→狮子

(2)B

(3)相对稳定

(4)犬

(5)C

(6)分解

解析:(1)生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。题目中的对话信息中的食物链为草→羚羊→狮子。

(2)如果狮子的数量下降,羚羊会因为天敌数量减少而大量繁殖,随着食物的缺乏,大量的羚羊会饿死或病死,所以羚羊数量会先增多后减少。

(3)在生态系统中,生物的数量和所占的比例总是保持相对稳定的状态,维持一个动态的平衡,这种现象叫做生态平衡。

(4)哺乳动物的牙齿具有门齿、犬齿和臼齿的分化,羚羊是植食动物,没有犬齿。

(5)动物在自然界中的作用:①维持自然界中生态平衡,②促进生态系统的物质循环,③帮助植物传粉、传播种子。狮子是肉食性动物,不取食植物,不能帮助其传粉和传播种子。所以,狮子能促进草原生态系统的物质循环,对维持草原生态系统的平衡有重要作用。

(6)细菌和真菌会将动植物遗体或动物的排泄物中的有机物分解成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。所以,动物遗体会经过分解者的分解后,释放出二氧化碳、含氮的无机盐等物质,这些物质可以被生产者吸收利用。

时间:45分钟 满分:100分

题序 一 二 总分 结分人 核分人

得分

一、选择题(本题包括20小题,每题2分,共40分,每题只有1个选项符合题意)

1.竺可桢的《大自然的语言》中提到“植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早”。引起此现象的主要生态因素是( )

A.温度 B.阳光 C.空气 D.水

2.每一年冬天,红嘴鸥都会从西伯利亚飞到昆明来过冬。促使红嘴鸥来昆明过冬的非生物因素主要是( )

A.水 B.空气 C.温度 D.土壤

3.“清明前后,种瓜点豆”是一句农业谚语,清明是春耕春种的大好时节。此时影响种瓜点豆的关键因素是( )

A.阳光和温度 B.温度和空气 C.水和土壤 D.温度和水分

4.白唇鹿是中国鹿类中的特有物种,主要在青藏高原生活,下列能影响高原上白唇鹿生活的生物因素有( )

①草

②阳光

③空气

④狼

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

5.捕虫植物瓶子草捕获的小虫被瓶内细菌分解,瓶内细菌获得有机物,瓶子草获得氮素。那么,瓶子草与细菌之间的关系是( )

A.竞争 B.共生 C.寄生 D.捕食

6.在乌拉盖草原有一个芍药谷,每到春天芍药花开的时候都会吸引很多游客,但今年春季,一场大雪造成了很多芍药花未能开放,芍药谷只有星星点点的花摇曳在风雪中,这一现象说明( )

A.生物能适应环境 B.生物能影响环境

C.非生物因素影响生物 D.生物因素能影响生物

7.下表中关于生物与生物之间的关系叙述错误的是( )

A 根瘤菌和大豆 竞争

B 羊和草 捕食

C 一群蚂蚁通力搬运食物 种内互助

D 蛔虫和人 寄生

A.A B.B C.C D.D

8.探险家在探测某地下暗河时发现了多种生物,其中最不适于暗河环境生活的生物是( )

A.细菌 B.蕨 C.蠕虫 D.昆虫

9.雷鸟的毛色随季节而改变,说明生物能适应环境。以下不是生物适应环境的是( )

A.莲藕内部多孔,可以储存大量空气

B.灌木丛的空气湿度明显高于裸地

C.枯叶蝶外形与枯树叶相似

D.北极熊的毛色与冰雪颜色相似

10.在春季和夏季,草地上的蝗虫以绿色居多,到了秋季,它们的体色转为黄褐色,这是为了( )

A.适应温度变化 B.适应光照变化 C.适应年龄变化 D.适应环境变化

11.下列能构成一个生态系统的是柘荣鸳鸯草场的( )

A.生物与环境 B.所有动物 C.所有非生物 D.所有植物

12.生长、生活于某森林生态系统中的人参、蘑菇、食虫鸟分别属于( )

A.生产者、消费者、分解者 B.消费者、生产者、分解者

C.消费者、分解者、生产者 D.生产者、分解者、消费者

13.以下属于生态系统中生产者的是( )

A.蘑菇 B.蚯蚓 C.大豆 D.猴子

14.如图若要表示一个完整的生态系统,还需要增加( )

A.非生物部分 B.消费者 C.生产者 D.分解者

15.秸秆焚烧的危害非常大,会产生大量有毒有害物质,造成空气污染,还会引发火灾等。秸秆在燃烧时会放出大量的光和热,这些能量的根本来源是( )

A.太阳能 B.二氧化碳 C.有机物 D.氧气

16.2021年4月13日,日本政府正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核废水排放入海。该方案一旦实施,核废水最终将会污染( )

A.海洋生态系统 B.淡水生态系统 C.森林生态系统 D.整个生物圈

17.如图表示某生态系统,下列说法正确的是( )

A.①积累的毒素最多 B.②与③是竞争关系

C.④是消费者 D.③的数量最少

18.如图是某生态系统中草、鼠和蛇三种生物的数量变化曲线图,下列叙述正确的是( )

A.这三种生物的数量变化不存在相互关联 B.人过度捕食蛇,会造成鼠类迅速减少

C.该生态系统具有一定的稳定性 D.该生态系统的自我调节能力是无限的

19.以下诗句描述的各种自然景观中,生态环境最不稳定的是( )

A.大漠孤烟直,长河落日圆 B.稻花香里说丰年,听取蛙声一片

C.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄 D.两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天

20.地球上最大的生态系统是( )

A.草原生态系统 B.湿地生态系统 C.生物圈 D.森林生态系统

二、非选择题(本题包括6大题,共60分)

21.(10分)将下列相关内容用线连接起来。

22.(8分)为研究老鼠体色是否与降雪有关系,科学家进行了相关的调查和统计。下图甲表示1940—1960年某地的降雪天数,图乙表示同一时间该地区白鼠占同种个体数量的百分比。

(1)老鼠的毛色有灰色和白色,这是一对_______。生活在雪地里的老鼠的毛色多为白色,这是生物对环境的_______现象。

(2)比较甲、乙两图,随着降雪天数的增加,白鼠所占百分比_______,且白鼠所占百分比最高值出现的时间______________,由此推测,1940—1960年间的降雪天数变化对老鼠的体色可能起到了一定的_______作用。

23.(10分)对分布在云南的西双版纳、黑龙江的漠河及江西的庐山三个地区的某种哺乳动物的测量结果如下表:

体长/mm 耳长/mm 体毛

A地区 695 65 浓密

B地区 540 86 正常

C地区 483 103 稀疏

根据测量的结果可以推测:

(1)A地区为_________________,B地区为_________________,C地区为__________________。

(2)动物的耳朵大、体毛稀疏有利于_________________,耳朵小、体毛浓密有利于_________________,这说明生物具有与环境相适应的_________________。

(3)对动物外部形态起作用的因素为_________________,它是影响生物生活的_________________。

(4)动物具有与外界相似的体色,虽然可以有效地逃避猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明_________________。

24.(10分)白蚁是一种常见的昆虫,日常生活中的木材和木制品、甚至衣服等都是白蚁的食物。有人为了研究温度对白蚁生存的影响,将100只生长状况良好的白蚁平均分成五组,在不同温度下饲养(其他条件相同),下列是各组白蚁全部死亡所需的时间,请回答下列问题。

组别 第一组 第二组 第三组 第四组 第五组

培养温度 9℃ 4℃ 1℃ -1℃ -3℃

白蚁数(只) 20 20 20 20 20

全部死亡所需时间 30天内没有出现死亡现象 28天 14天 9天 7天

(1)本实验中的变量是_________。

(2)实验中每组用20只白蚁而不是1只,目的是___________________________。

(3)根据实验结果可得出的结论是:在一定范围内,温度越_________越不利于白蚁的生存。

(4)根据实验结果可以作出的合理推测有_________(填序号,多选)。

①赤道地区的白蚁比两极地区的白蚁多

②在我国北方地区,夏天的白蚁比冬天的白蚁多

③60℃条件下白蚁会大量死亡

④9℃是白蚁生存的最适温度

(5)影响白蚁生活和分布的因素叫做生态因素,生态因素分为_________和_________。

25.(10分)滦州市森林公园位于县城东南,动植物种类丰富,环境优美,占地面积1000亩,绿地覆盖率为94.86%。某校七年级二班的同学在老师带领下,到森林公园研学旅行,利用学过的生物知识对该公园的生物与环境进行了系统的研究。图一表示森林生态系统的食物网,图二表示某条食物链中四种生物体内有毒物质的相对含量,图三表示该生态系统的碳循环。

请分析回答下列问题:

(1)图一要构成一个完整的生态系统,还应添加________和非生物部分,其中添加的生物部分与图三中的________(填字母)相对应。

(2)动物与植物通过________关系形成食物链。图一的食物网中有________条食物链。请写出其中最长的一条:________________。

(3)图二中四种生物构成一条食物链,则丙对应图一中的生物是________。

(4)生态系统中,能量流动是从图三中________(填序号)过程开始的。该生态系统的能量最终来自________。在“绿色植物→鼠→鹰”这条食物链中,大量捕杀鼠,短时间内鹰的数量会________。

(5)森林公园气候温和,雨水充沛。从生物与环境的关系看,这种现象属于__________。

26.(12分)《狮子王》是一部精彩的动画片,片中有一段主人公小狮子辛巴和它父亲的对白,请根据对白回答下列问题:

辛巴:“我以为国王可以凡事随心所欲。”

父亲:“你错了,国王也不能凡事随心所欲。世界上所有生命都有它存在的价值,身为国王,你不但要了解,还要尊重所有的生命,包括爬行的蚂蚁和跳跃的羚羊。”

辛巴:“但是,爸,我们不是吃羚羊吗 ”

父亲:“是呀,我来跟你解释一下,我们死后呢,尸体会成为草,而羚羊是吃草的,所以在这个生命圈里面各个生命之间是有关联的。”

(1)根据文中对话信息,写出其中一条食物链:_______________。

(2)如果狮子的数量下降,羚羊的数量会________________(填字母),这说明在生态系统中,各种生物之间、生物与环境之间存在着相互依赖、相互制约的关系。

A.不变 B.先上升后下降 C.先下降后上升

(3)在生态系统中,生物的种类、各种生物的数量和所占的比例总是维持在__________的状态,这种现象叫做生态平衡。

(4)“羚羊是吃草的”,所以,在哺乳动物的牙齿分化中,羚羊没有_____________齿。

(5)辛巴和父亲在草原上的“价值”是_______________(填字母)。

①促进草原生态系统物质循环

②维持草原生态系统平衡

③帮助植物传粉

A.① B.② C.①② D.①②③

(6)辛巴的父亲所说的“我们死后呢,尸体会成为草”这句话是不科学的。因为动物遗体会经过__________________者的分解后,释放出二氧化碳、含氮的无机盐等物质,这些物质可以被生产者吸收利用。

答案以及解析

1.答案:A

解析:一般情况下,越往高处,温度越低。因此引起题干所述现象的主要生态因素是温度。

2.答案:C

解析:每一年冬天,红嘴鸥都会从西伯利亚飞到昆明过冬,这体现了温度对生物的影响。

3.答案:D

解析:清明时节,我国很多地方的农民忙着春耕春种,这是因为清明之后,温度升高,降雨量增大,适于农作物生长。

4.答案:C

解析:白唇鹿吃草,狼吃白唇鹿,因此草和狼都是影响白唇鹿生活的生物因素。

5.答案:B

解析:瓶子草与细菌生活在一起,相互依赖,彼此有利。因此,它们之间的关系是共生关系。

6.答案:C

解析:大雪使温度降低,影响了芍药花的开放,体现了非生物因素对生物的影响。

7.答案:A

解析:根瘤菌和大豆之间是互利互惠的,属于共生关系,A叙述错误。

8.答案:B

解析:蕨属于植物,在有光照的环境下才能进行光合作用合成有机物,以满足自身生存所需,故选B。

9.答案:B

解析:灌木丛的空气湿度明显高于裸地,属于生物对环境的影响。

10.答案:D

解析:题述现象表明蝗虫的体色随环境变化,这样不易被敌害发现,是对自身的一种保护,也是适应环境的一种表现。

11.答案:A

解析:生态系统的组成包括生物及其生活的环境。

12.答案:D

解析:生态系统包括生产者、消费者、分解者和非生物部分。人参是植物属于生产者,蘑菇是真菌属于分解者,食虫鸟是动物属于消费者。

13.答案:C

解析:大豆是绿色植物,能进行光合作用制造有机物,属于生产者。

14.答案:C

解析:生态系统包括生物部分和非生物部分。图中包括了:非生物成分、消费者和分解者。所以,若要表示一个完整的生态系统,还需要增加生产者(主要指绿色植物)。

15.答案:A

解析:在生态系统中,能量最终来源于生产者固定的太阳能。

16.答案:D

解析:核废水将对海洋环境、食品安全和人类健康产生深远影响。“排污入海”是事关全球海洋生态和环境安全的国际问题,核废水将随着食物链和食物网进入生态系统,各个生态系统都是相互关联的,最终将会污染整个生物圈。

17.答案:D

解析:有毒物质可以通过食物链在生物体内不断积累,那么毒素积累最多的生物是③食虫鸟,A错误;图中③食虫鸟吃②虫,二者之间是捕食关系,B错误;④是微生物,属于分解者,C错误;在生态系统中,能量沿着食物链传递的过程中是逐级递减的,因此食物链顶端的生物获得能量最少,数量也最少。

18.答案:C

解析:草、鼠和蛇之间的捕食关系,使这三种生物的数量变化相互关联。人过度捕食蛇,鼠的天敌大量减少,食物充足就会大量繁殖,导致鼠的数量短期内会增多。生态系统具有一定的自我调节能力,而这种调节能力是有限的。

19.答案:A

解析:“大漠孤烟直,长河落日圆”描写的是沙漠风光,沙漠干旱缺水,生物种类较少,自我调节能力较差,生态环境较差。

20.答案:C

解析:生物圈是地球上最大的生态系统。

21.答案:①—C;②—D;③—E;④—A;⑤—B

22.答案:(1)相对性状;适应

(2)逐渐增大;晚于降雪天数最大值出现的时间;选择

解析:(1)老鼠的毛色有灰色和白色,这是一对相对性状。生活在雪地里的老鼠的毛色多为白色,其体色与环境一致,不容易被敌害发现,这是生物对环境的适应现象。

(2)随着降雪天数的增加,白色的毛色是有利变异,因此白鼠能适应环境,数量增加,白鼠所占百分比逐渐增大,且白鼠所占百分比最高值出现的时间晚于降雪天数最大值出现的时间。从1940—1960年的降雪天数看,降雪天数开始逐渐增加,以后逐渐减少,这种环境的变化对老鼠的体色起选择作用,即自然界中的生物对环境的适应是经过长期自然选择的结果。

23.答案:(1)黑龙江的漠河;江西的庐山;云南的西双版纳

(2)散热;保温;形态结构

(3)温度;非生物因素

(4)生物对环境的适应具有相对性

解析:(1)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(2)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为温度;温度属于非生物因素。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明生物对环境的适应具有相对性。

24.答案:(1)温度

(2)避免实验结果的偶然性,保证实验结果的准确性

(3)低

(4)①②

(5)非生物因素;生物因素(顺序可颠倒)

解析:(1)题述探究实验中的变量是温度。

(2)在实验时,每组各用20只白蚁而不是1只,这样做的目的是避免实验结果的偶然性,保证实验结果的准确性。

(3)根据实验结果可得出的结论是:在一定范围内,温度越低越不利于白蚁的生存。

(4)根据实验结果,可以作出的合理推测有:①赤道地区的白蚁比两极地区的白蚁多;②在我国北方地区,夏天的白蚁比冬天的白蚁多。

(5)生态因素分为非生物因素和生物因素。

25.答案:(1)分解者;C

(2)食物;5;绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰

(3)鹰

(4)①;太阳能;减少

(5)生物影响环境

解析:(1)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此图一要表示一个完整的生态系统,还应包括分解者(图三中的C)和非生物部分。

(2)在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫做食物链。图一食物网中共有5条食物链,分别是:绿色植物→吃草籽鸟→鹰;绿色植物→鼠→狐;绿色植物→鼠→鹰;绿色植物→杂食性鸟→鹰:绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰,最长的食物链是:绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰。

(3)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级最高的生物,其体内积累的有毒物质最多;图二中四种生物对应图一中的食物链是:绿色植物→昆虫→杂食性鸟→鹰,在该食物链中鹰所处的营养级最高,其体内有毒物质相对含量会最高。

(4)生态系统中能量流动是从植物的光合作用开始的。因此,该生态系统的能量最终来自太阳能。在“绿色植物→鼠→鹰”这条食物链中,如果鼠被大量捕杀,则鹰会由于缺乏食物而数量减少,这体现了生态系统具有一定的自我调节能力。

(5)森林提高了大气湿度,增加了降水,从生物与环境的关系看,这种现象属于生物影响环境。

26.答案:(1)草→羚羊→狮子

(2)B

(3)相对稳定

(4)犬

(5)C

(6)分解

解析:(1)生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。题目中的对话信息中的食物链为草→羚羊→狮子。

(2)如果狮子的数量下降,羚羊会因为天敌数量减少而大量繁殖,随着食物的缺乏,大量的羚羊会饿死或病死,所以羚羊数量会先增多后减少。

(3)在生态系统中,生物的数量和所占的比例总是保持相对稳定的状态,维持一个动态的平衡,这种现象叫做生态平衡。

(4)哺乳动物的牙齿具有门齿、犬齿和臼齿的分化,羚羊是植食动物,没有犬齿。

(5)动物在自然界中的作用:①维持自然界中生态平衡,②促进生态系统的物质循环,③帮助植物传粉、传播种子。狮子是肉食性动物,不取食植物,不能帮助其传粉和传播种子。所以,狮子能促进草原生态系统的物质循环,对维持草原生态系统的平衡有重要作用。

(6)细菌和真菌会将动植物遗体或动物的排泄物中的有机物分解成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。所以,动物遗体会经过分解者的分解后,释放出二氧化碳、含氮的无机盐等物质,这些物质可以被生产者吸收利用。