北师大版四年数学下册 3.5蚕丝 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版四年数学下册 3.5蚕丝 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 161.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题 北师大版四年数学下册第三单元蚕丝教案

目标 1.在计算的基础上,引导学生比较乘数与积的大小,探索并发现积与乘数的大小关系。 2.能进一步掌握小数乘法的计算方法,并能运用小数乘法解决相关的简单实际问题。

重点 掌握小数乘法中乘数末位有“0”的计算方法。

重点 突破 学生经过之前的学习,已经有了一定的基础,在引出问题后,直接让学生独立计算,再通过小组交流,讨论如何处理“0”的问题。

难点 发现并掌握积与乘数的大小关系。

难点 突破 在观察乘数大小变化的基础上,学生独立计算,再小组交流,在教师的引导下发现积与乘数的大小关系。

教法 组织引导法、谈话法。在引导学生交流的过程中教授新知识。

学法 自主探究式学习法、小组交流讨论法。通过独立计算,再小组交流,学习新知识。

课前 准备 教师 课件。

学生 草稿纸。

过程 引入 1.课件出示:先说说下面算式的积是几位小数,再列竖式计算。 2.6x0.12= 2.32x4= 1.4x8.7= 0.31x1.8= 让学生先说一说,再独立列式计算,最后全班汇报。 师引导学生回顾小数列竖式计算的注意事项:两个乘数的末位对齐;乘数中一共有几位小数,就在积中从右往左数出几位,点上小数点,小数位数不够的用“0”补足····· 2.揭题:本节课,我们将继续学习小数乘法的有关知识。(板书课题:蚕丝) 【设计意图】通过复习旧知,唤醒学生的知识储备,为学习新知识做好铺垫。

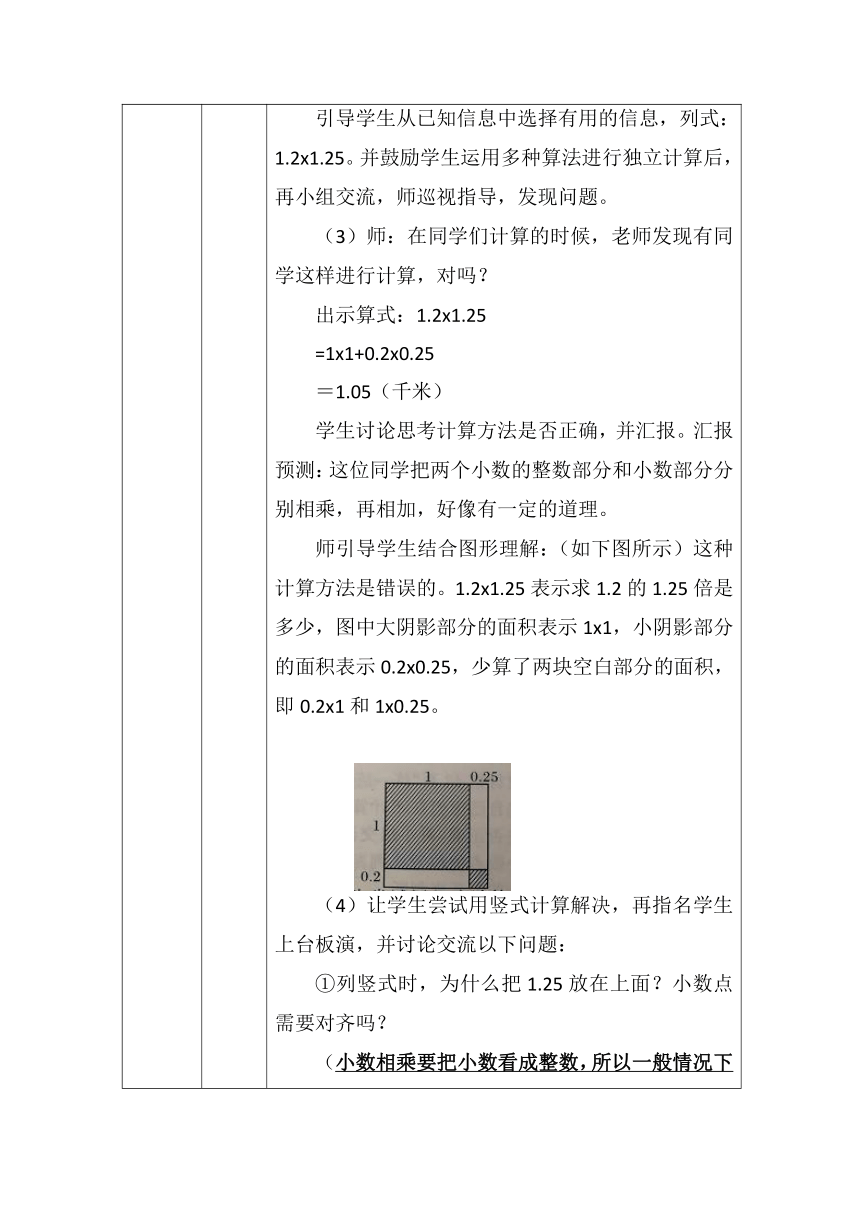

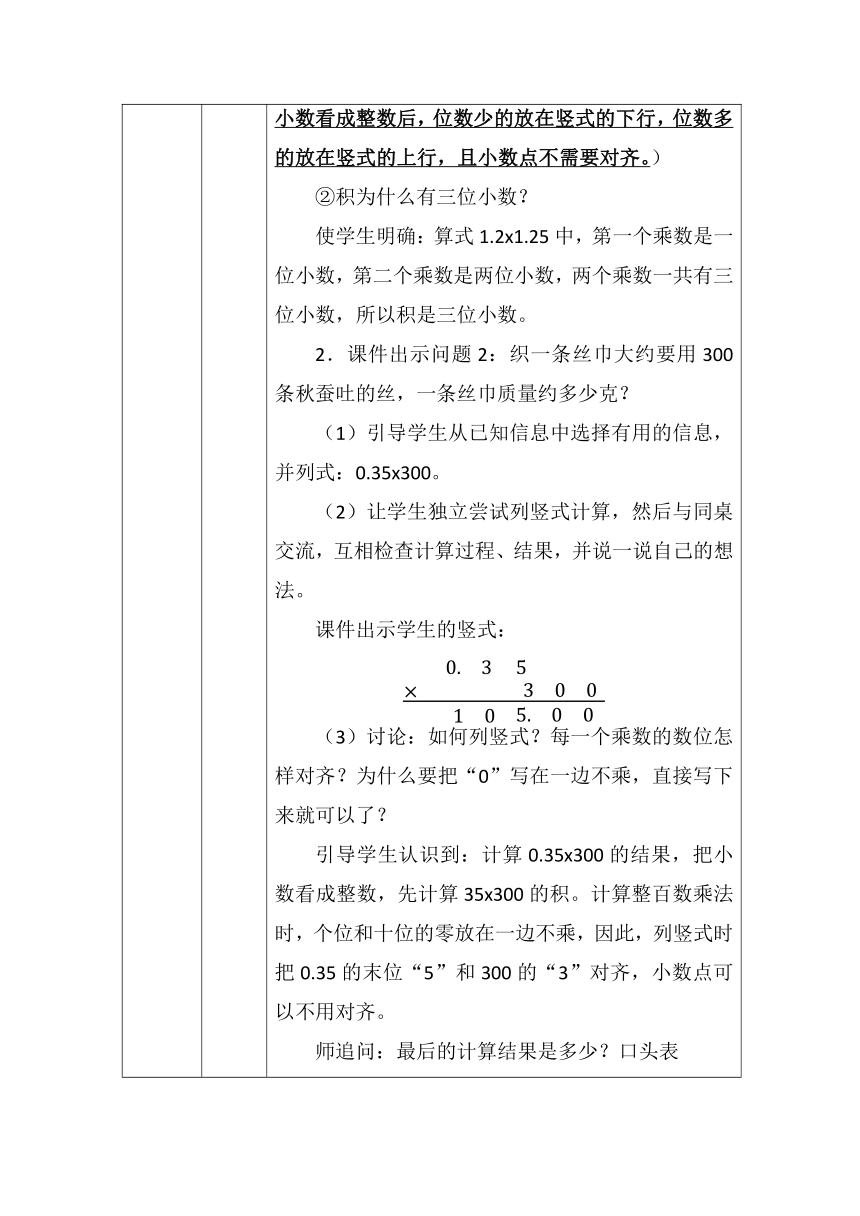

探新 1.课件出示教材第42页情境图,引导学生理解题意。 (1)引导学生找出数学信息:一条秋蚕吐丝长约1.2千米,质量约0.35克;春蚕吐的丝比要长一些,大约是秋蚕的1.25倍。 (师可适当介绍春蚕和秋蚕的相关知识:春蚕和秋蚕的命名来源于蚕宝宝吃的桑叶不 同.春季的桑叶更嫩绿、更有营养,秋季的桑叶不如秋季,因此春蚕宝宝吐的蚕丝比秋蚕宝宝吐的蚕丝要长。) (2)师:根据以上信息,你能提出哪些用桑法解决的数学问题? 师根据学生回答整理板书,出示问题1:条春蚕吐的丝长约多少千米? 引导学生从已知信息中选择有用的信息,列式:1.2x1.25。并鼓励学生运用多种算法进行独立计算后,再小组交流,师巡视指导,发现问题。 (3)师:在同学们计算的时候,老师发现有同学这样进行计算,对吗? 出示算式:1.2x1.25 =1x1+0.2x0.25 =1.05(千米) 学生讨论思考计算方法是否正确,并汇报。汇报预测:这位同学把两个小数的整数部分和小数部分分别相乘,再相加,好像有一定的道理。 师引导学生结合图形理解:(如下图所示)这种计算方法是错误的。1.2x1.25表示求1.2的1.25倍是多少,图中大阴影部分的面积表示1x1,小阴影部分的面积表示0.2x0.25,少算了两块空白部分的面积,即0.2x1和1x0.25。 (4)让学生尝试用竖式计算解决,再指名学生上台板演,并讨论交流以下问题: ①列竖式时,为什么把1.25放在上面?小数点需要对齐吗? (小数相乘要把小数看成整数,所以一般情况下小数看成整数后,位数少的放在竖式的下行,位数多的放在竖式的上行,且小数点不需要对齐。) ②积为什么有三位小数? 使学生明确:算式1.2x1.25中,第一个乘数是一位小数,第二个乘数是两位小数,两个乘数一共有三位小数,所以积是三位小数。 2.课件出示问题2:织一条丝巾大约要用300条秋蚕吐的丝,一条丝巾质量约多少克? (1)引导学生从已知信息中选择有用的信息,并列式:0.35x300。 (2)让学生独立尝试列竖式计算,然后与同桌交流,互相检查计算过程、结果,并说一说自己的想法。 课件出示学生的竖式: (3)讨论:如何列竖式?每一个乘数的数位怎样对齐?为什么要把“0”写在一边不乘,直接写下来就可以了? 引导学生认识到:计算0.35x300的结果,把小数看成整数,先计算35x300的积。计算整百数乘法时,个位和十位的零放在一边不乘,因此,列竖式时把0.35的末位“5”和300的“3”对齐,小数点可以不用对齐。 师追问:最后的计算结果是多少?口头表 述你的计算过程。再明确:计算出35x3的积 后,要先写“0”,再点小数点。 3.共同小结。 师:想一想,利用竖式计算小数乘法时,应注意什么? 指名学生说说自己的想法,再师生共同小结:(1)按照整数乘法计算方式列竖式,两个乘数中共有几位小数,积也应有几位小数。(2)遇到末尾有“0”的,在计算时,可以先不管“0”,直接计算出结果时,要先写“0”,再点小数点,最后去掉小数末尾的“0”。 【设计意图】通过紧紧联系上一节课的积的小数数位与乘数的小数位数之间的关系,指导学生理解把小数乘法当作整数乘法计算的理由,从而达到掌握小数乘法竖式计算的目的。

巩固 1.出示教材第42页“算一算、填一填”的题目。 让学生独立计算,小组交流。 师提出问题:积一定比乘数大吗? 引导学生通过计算、观察、比较发现:有的积比乘数大,有的积比乘数小,有的积与乘数相等。 探索规律: (1)积比乘数大的:2.3x1.2>2.3,2.3x1.05>2.3。 (2)积与乘数相等的:2.3x1=2.3。 (3)积比乘数小的:2.3x0.9<2.3,2.3x0.86<2.3。 师小结:一个数(0除外),当乘一个大于1的数时,所得的积就大于这个数;当乘一个小数1的数(0除外)时,所得的积就小于这个数;当乘1时,所得的积就等于这个数本身。 2.完成教材第43页“练一练”第1题。 (1)让学生读题,并找出相关的数学信息。 (2)引导学生列式:0.85x4.6。 (3)课件出示三种不同的竖式计算方法: 让学生讨论交流,只有奇思的做法正确,并明确淘气和笑笑的错误之处:淘气计算时,没有先把“0”写下来再点上小数点;笑笑计算8x46时,结果的末位和个位数字对齐是错误的,应该和十位数字对齐。 3.完成教材第43页“练一练”第2题。 让学生先自己想想在不计算的情况下,如何判断计算是否正确,再小组交流,并归纳:可以根据积的小数点的位置来判断;也可以根据积与乘数大小的关系来判断。 【设计意图】通过练习,实现了计算教学中基础性与发展性的统一,学生的数学能力得到了提高。

小结 通过这节课的学习,你有哪些收获? (1):

(2):

(3):

反思 教学本节课时,教师从以下两个方面进行了创新: 第一,激趣导入,紧密联系生活。通过介绍春蚕和秋蚕的相关知识,把数学与生活紧密联系,把抽象的、枯燥的数学在生活中具体化、形象化,增加学生学习数学的信心,提升了学习数学的趣味性。 第二,以学生自主探究为主,教师指导为辅。学生已经初步学习了小数的竖式乘法,又有整数乘法的基础,因此本节课的学习对于学生来说并不难。所以,在教学过程中,教师让学生独立解决问题、尝试计算,在学习过程中自主发现新知,教师再进行适度的点拨和指导,体现了“以教师为主导、学生为主体”的教学模式。 但是,本节课的教学也存在着很多的不足之处,如学生交流的充分性没有得到很好的体现。学生自主探究教学方法后,必须进行比较充分的交流,让学生理清自己的思路,并运用自己的语言来表达思维过程,同时还应让学生倾听他人的方法,从而进行反思。但本节课的交流活动呈现的是“蜻蜓点水”式的,没有达到思维碰撞的效果,在此过程中,教师没有充分发挥自己的作用。

板书 蚕丝 问题1:一条春蚕吐的丝长约多少千米? 1.2x1.2=1.5(千米) 问题2:织一条丝巾大约要用300条秋蚕吐的丝,一条丝巾质量约多少克? 0.35x300=105(克)

目标 1.在计算的基础上,引导学生比较乘数与积的大小,探索并发现积与乘数的大小关系。 2.能进一步掌握小数乘法的计算方法,并能运用小数乘法解决相关的简单实际问题。

重点 掌握小数乘法中乘数末位有“0”的计算方法。

重点 突破 学生经过之前的学习,已经有了一定的基础,在引出问题后,直接让学生独立计算,再通过小组交流,讨论如何处理“0”的问题。

难点 发现并掌握积与乘数的大小关系。

难点 突破 在观察乘数大小变化的基础上,学生独立计算,再小组交流,在教师的引导下发现积与乘数的大小关系。

教法 组织引导法、谈话法。在引导学生交流的过程中教授新知识。

学法 自主探究式学习法、小组交流讨论法。通过独立计算,再小组交流,学习新知识。

课前 准备 教师 课件。

学生 草稿纸。

过程 引入 1.课件出示:先说说下面算式的积是几位小数,再列竖式计算。 2.6x0.12= 2.32x4= 1.4x8.7= 0.31x1.8= 让学生先说一说,再独立列式计算,最后全班汇报。 师引导学生回顾小数列竖式计算的注意事项:两个乘数的末位对齐;乘数中一共有几位小数,就在积中从右往左数出几位,点上小数点,小数位数不够的用“0”补足····· 2.揭题:本节课,我们将继续学习小数乘法的有关知识。(板书课题:蚕丝) 【设计意图】通过复习旧知,唤醒学生的知识储备,为学习新知识做好铺垫。

探新 1.课件出示教材第42页情境图,引导学生理解题意。 (1)引导学生找出数学信息:一条秋蚕吐丝长约1.2千米,质量约0.35克;春蚕吐的丝比要长一些,大约是秋蚕的1.25倍。 (师可适当介绍春蚕和秋蚕的相关知识:春蚕和秋蚕的命名来源于蚕宝宝吃的桑叶不 同.春季的桑叶更嫩绿、更有营养,秋季的桑叶不如秋季,因此春蚕宝宝吐的蚕丝比秋蚕宝宝吐的蚕丝要长。) (2)师:根据以上信息,你能提出哪些用桑法解决的数学问题? 师根据学生回答整理板书,出示问题1:条春蚕吐的丝长约多少千米? 引导学生从已知信息中选择有用的信息,列式:1.2x1.25。并鼓励学生运用多种算法进行独立计算后,再小组交流,师巡视指导,发现问题。 (3)师:在同学们计算的时候,老师发现有同学这样进行计算,对吗? 出示算式:1.2x1.25 =1x1+0.2x0.25 =1.05(千米) 学生讨论思考计算方法是否正确,并汇报。汇报预测:这位同学把两个小数的整数部分和小数部分分别相乘,再相加,好像有一定的道理。 师引导学生结合图形理解:(如下图所示)这种计算方法是错误的。1.2x1.25表示求1.2的1.25倍是多少,图中大阴影部分的面积表示1x1,小阴影部分的面积表示0.2x0.25,少算了两块空白部分的面积,即0.2x1和1x0.25。 (4)让学生尝试用竖式计算解决,再指名学生上台板演,并讨论交流以下问题: ①列竖式时,为什么把1.25放在上面?小数点需要对齐吗? (小数相乘要把小数看成整数,所以一般情况下小数看成整数后,位数少的放在竖式的下行,位数多的放在竖式的上行,且小数点不需要对齐。) ②积为什么有三位小数? 使学生明确:算式1.2x1.25中,第一个乘数是一位小数,第二个乘数是两位小数,两个乘数一共有三位小数,所以积是三位小数。 2.课件出示问题2:织一条丝巾大约要用300条秋蚕吐的丝,一条丝巾质量约多少克? (1)引导学生从已知信息中选择有用的信息,并列式:0.35x300。 (2)让学生独立尝试列竖式计算,然后与同桌交流,互相检查计算过程、结果,并说一说自己的想法。 课件出示学生的竖式: (3)讨论:如何列竖式?每一个乘数的数位怎样对齐?为什么要把“0”写在一边不乘,直接写下来就可以了? 引导学生认识到:计算0.35x300的结果,把小数看成整数,先计算35x300的积。计算整百数乘法时,个位和十位的零放在一边不乘,因此,列竖式时把0.35的末位“5”和300的“3”对齐,小数点可以不用对齐。 师追问:最后的计算结果是多少?口头表 述你的计算过程。再明确:计算出35x3的积 后,要先写“0”,再点小数点。 3.共同小结。 师:想一想,利用竖式计算小数乘法时,应注意什么? 指名学生说说自己的想法,再师生共同小结:(1)按照整数乘法计算方式列竖式,两个乘数中共有几位小数,积也应有几位小数。(2)遇到末尾有“0”的,在计算时,可以先不管“0”,直接计算出结果时,要先写“0”,再点小数点,最后去掉小数末尾的“0”。 【设计意图】通过紧紧联系上一节课的积的小数数位与乘数的小数位数之间的关系,指导学生理解把小数乘法当作整数乘法计算的理由,从而达到掌握小数乘法竖式计算的目的。

巩固 1.出示教材第42页“算一算、填一填”的题目。 让学生独立计算,小组交流。 师提出问题:积一定比乘数大吗? 引导学生通过计算、观察、比较发现:有的积比乘数大,有的积比乘数小,有的积与乘数相等。 探索规律: (1)积比乘数大的:2.3x1.2>2.3,2.3x1.05>2.3。 (2)积与乘数相等的:2.3x1=2.3。 (3)积比乘数小的:2.3x0.9<2.3,2.3x0.86<2.3。 师小结:一个数(0除外),当乘一个大于1的数时,所得的积就大于这个数;当乘一个小数1的数(0除外)时,所得的积就小于这个数;当乘1时,所得的积就等于这个数本身。 2.完成教材第43页“练一练”第1题。 (1)让学生读题,并找出相关的数学信息。 (2)引导学生列式:0.85x4.6。 (3)课件出示三种不同的竖式计算方法: 让学生讨论交流,只有奇思的做法正确,并明确淘气和笑笑的错误之处:淘气计算时,没有先把“0”写下来再点上小数点;笑笑计算8x46时,结果的末位和个位数字对齐是错误的,应该和十位数字对齐。 3.完成教材第43页“练一练”第2题。 让学生先自己想想在不计算的情况下,如何判断计算是否正确,再小组交流,并归纳:可以根据积的小数点的位置来判断;也可以根据积与乘数大小的关系来判断。 【设计意图】通过练习,实现了计算教学中基础性与发展性的统一,学生的数学能力得到了提高。

小结 通过这节课的学习,你有哪些收获? (1):

(2):

(3):

反思 教学本节课时,教师从以下两个方面进行了创新: 第一,激趣导入,紧密联系生活。通过介绍春蚕和秋蚕的相关知识,把数学与生活紧密联系,把抽象的、枯燥的数学在生活中具体化、形象化,增加学生学习数学的信心,提升了学习数学的趣味性。 第二,以学生自主探究为主,教师指导为辅。学生已经初步学习了小数的竖式乘法,又有整数乘法的基础,因此本节课的学习对于学生来说并不难。所以,在教学过程中,教师让学生独立解决问题、尝试计算,在学习过程中自主发现新知,教师再进行适度的点拨和指导,体现了“以教师为主导、学生为主体”的教学模式。 但是,本节课的教学也存在着很多的不足之处,如学生交流的充分性没有得到很好的体现。学生自主探究教学方法后,必须进行比较充分的交流,让学生理清自己的思路,并运用自己的语言来表达思维过程,同时还应让学生倾听他人的方法,从而进行反思。但本节课的交流活动呈现的是“蜻蜓点水”式的,没有达到思维碰撞的效果,在此过程中,教师没有充分发挥自己的作用。

板书 蚕丝 问题1:一条春蚕吐的丝长约多少千米? 1.2x1.2=1.5(千米) 问题2:织一条丝巾大约要用300条秋蚕吐的丝,一条丝巾质量约多少克? 0.35x300=105(克)