2021-2022学年统编版高中语文必修下册第一单元教学设计

文档属性

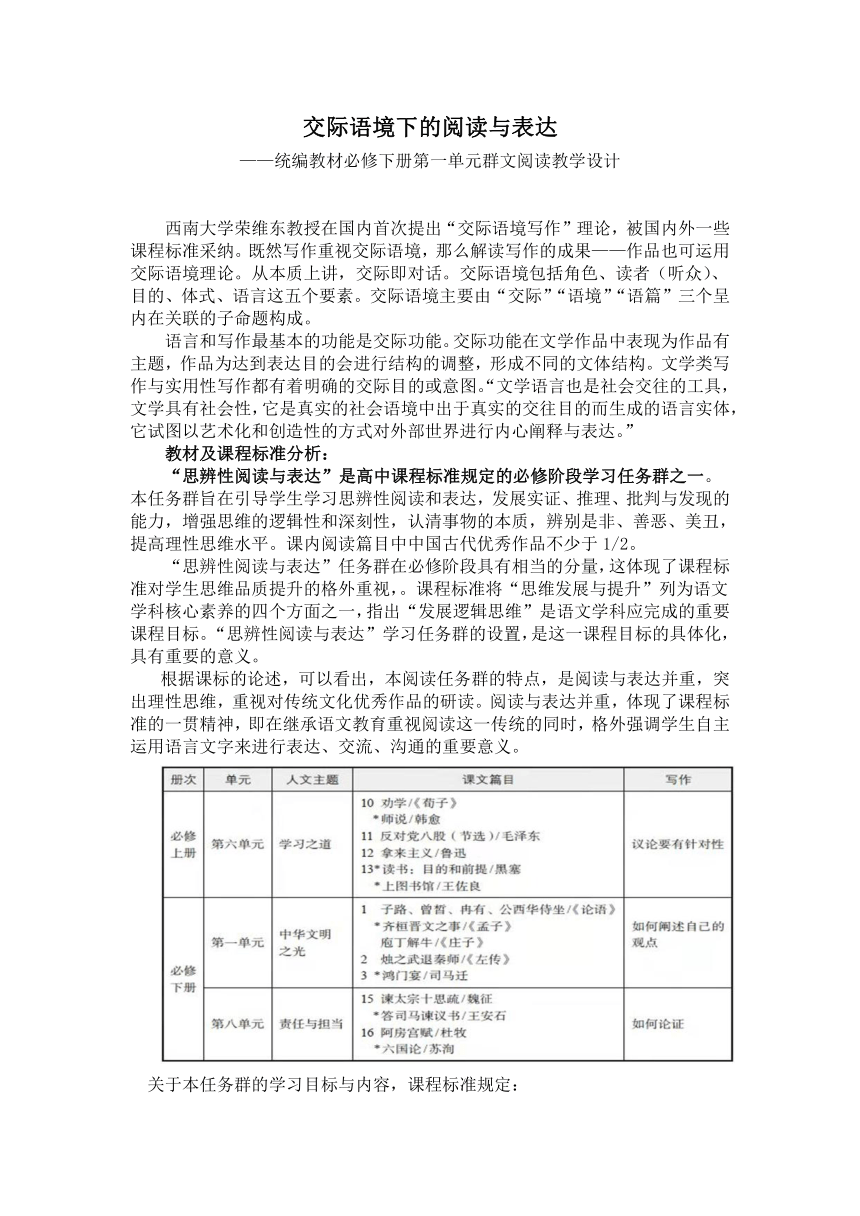

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册第一单元教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 330.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 12:37:07 | ||

图片预览

文档简介

交际语境下的阅读与表达

——统编教材必修下册第一单元群文阅读教学设计

西南大学荣维东教授在国内首次提出“交际语境写作”理论,被国内外一些课程标准采纳。既然写作重视交际语境,那么解读写作的成果——作品也可运用交际语境理论。从本质上讲,交际即对话。交际语境包括角色、读者(听众)、目的、体式、语言这五个要素。交际语境主要由“交际”“语境”“语篇”三个呈内在关联的子命题构成。

语言和写作最基本的功能是交际功能。交际功能在文学作品中表现为作品有主题,作品为达到表达目的会进行结构的调整,形成不同的文体结构。文学类写作与实用性写作都有着明确的交际目的或意图。“文学语言也是社会交往的工具,文学具有社会性,它是真实的社会语境中出于真实的交往目的而生成的语言实体,它试图以艺术化和创造性的方式对外部世界进行内心阐释与表达。”

教材及课程标准分析:

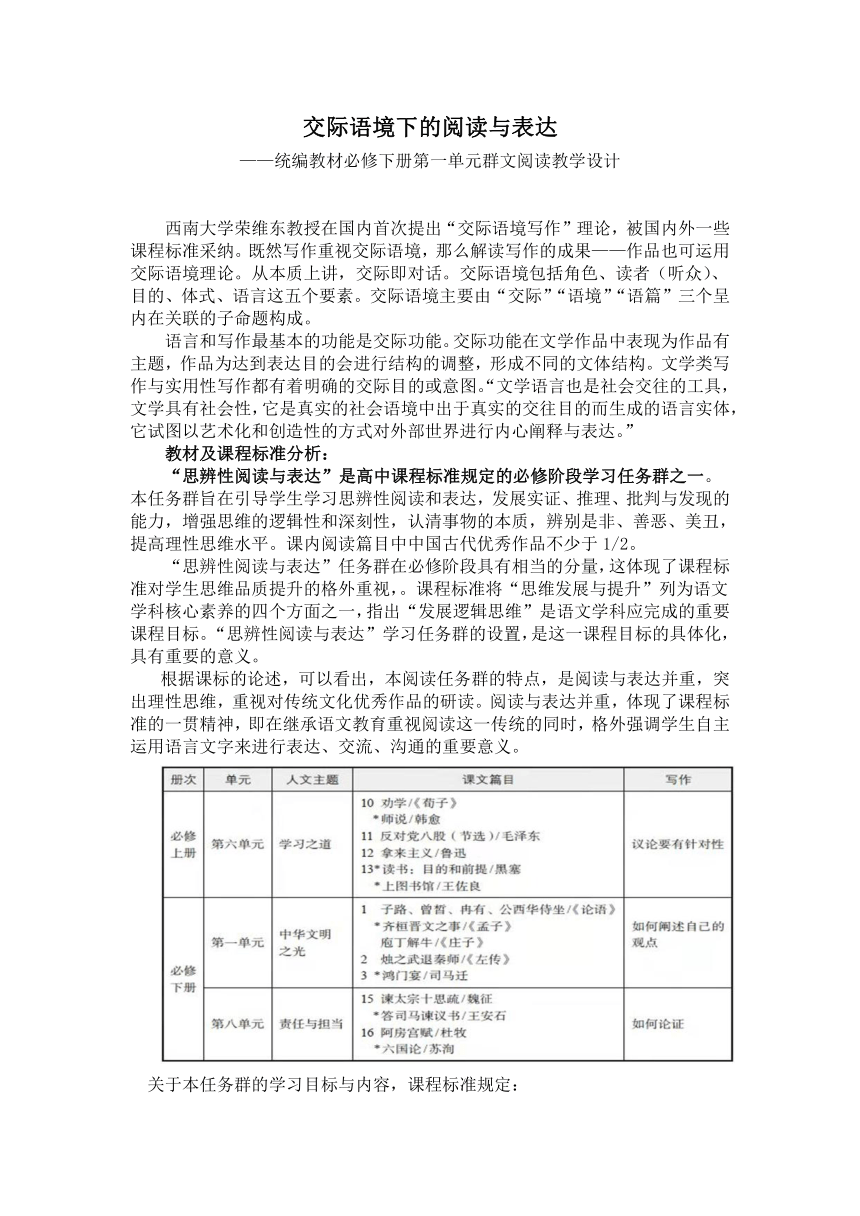

“思辨性阅读与表达”是高中课程标准规定的必修阶段学习任务群之一。本任务群旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。课内阅读篇目中中国古代优秀作品不少于1/2。

“思辨性阅读与表达”任务群在必修阶段具有相当的分量,这体现了课程标准对学生思维品质提升的格外重视,。课程标准将“思维发展与提升”列为语文学科核心素养的四个方面之一,指出“发展逻辑思维”是语文学科应完成的重要课程目标。“思辨性阅读与表达”学习任务群的设置,是这一课程目标的具体化,具有重要的意义。

根据课标的论述,可以看出,本阅读任务群的特点,是阅读与表达并重,突出理性思维,重视对传统文化优秀作品的研读。阅读与表达并重,体现了课程标准的一贯精神,即在继承语文教育重视阅读这一传统的同时,格外强调学生自主运用语言文字来进行表达、交流、沟通的重要意义。

关于本任务群的学习目标与内容,课程标准规定:

1.阅读古今中外论说名篇,把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑。阅读近期重要的时事评论,学习作者评说国内外大事或社会热点问题的立场、观点、方法。在阅读各类文本时,分析质疑,多元解读,培养思辨能力。

2.学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。

3.围绕感兴趣的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。

由此,我们不难发现:“中华文明之光”单元是统编教材“思辨性阅读与表达”任务群下唯一一个有着明显交际语境及对话体式的单元,且单元导语、单元学习任务及学习提示中反复出现的理性、逻辑、对话等词。基于此,我将本单元的教学目标设定如下:

【语言建构与运用】文言——在交际中读懂对话:角色、听众、目的、体式、语言。

【思维发展与提升】文意——在对话中辨明逻辑:语境、事理、意脉。

【审美鉴赏与创造】文学——在逻辑中强化审美:鉴赏叙事、摹人、说理、劝谏、游说等艺术。

【文化传承与理解】文化——在审美中传承文化:礼、仁、道、义

教学重难点:

【思维发展与提升】文意——在对话中辨明逻辑:语境、事理、意脉。

【审美鉴赏与创造】文学——在逻辑中强化审美:鉴赏叙事、摹人、说理、劝谏、游说等艺术。

以上目标从交际语境出发,紧扣单元文本的对话特征,同时把对话作为思辨性阅读与研读、探讨的重点,抽丝剥茧,层层深入,感知经典经久不衰的内在魅力:思辨之美、逻辑之美、理性之美。

教学过程:

一、前置学习,疏通文章大意

1.预习任务单:①默读课文,结合课下注释、工具书疏通文意,圈画出不懂之处,并尝试利用网络资源自行解决,做好批注。②查阅课文中出现的文学文化现象,简单了解孔子及弟子、孟子、庄子的相关知识,齐桓公、晋文公、项羽、刘邦其人等。③把预习中遇到的问题列举出来。

2.师生合作,解决预习任务单③中的问题。

课时安排:2课时

设计意图:文意疏通是文言文教学的基础。教会学生利用课下注释和工具书,借助网络资源疏通文意,让学生具备基础的文言文学习能力;教会学生使用批注法读书是锻炼学生集中注意力、读写结合的有效办法;列举问题是让学生在预习时即有思维、思考、思辨的参与,而不是只做知识机械的搬运工。在问题解决过程中提高学生的参与度,积极采取正面评价与鼓励措施,打破学生学习文言文的畏难情绪。

二、重现对话,进入交际语境

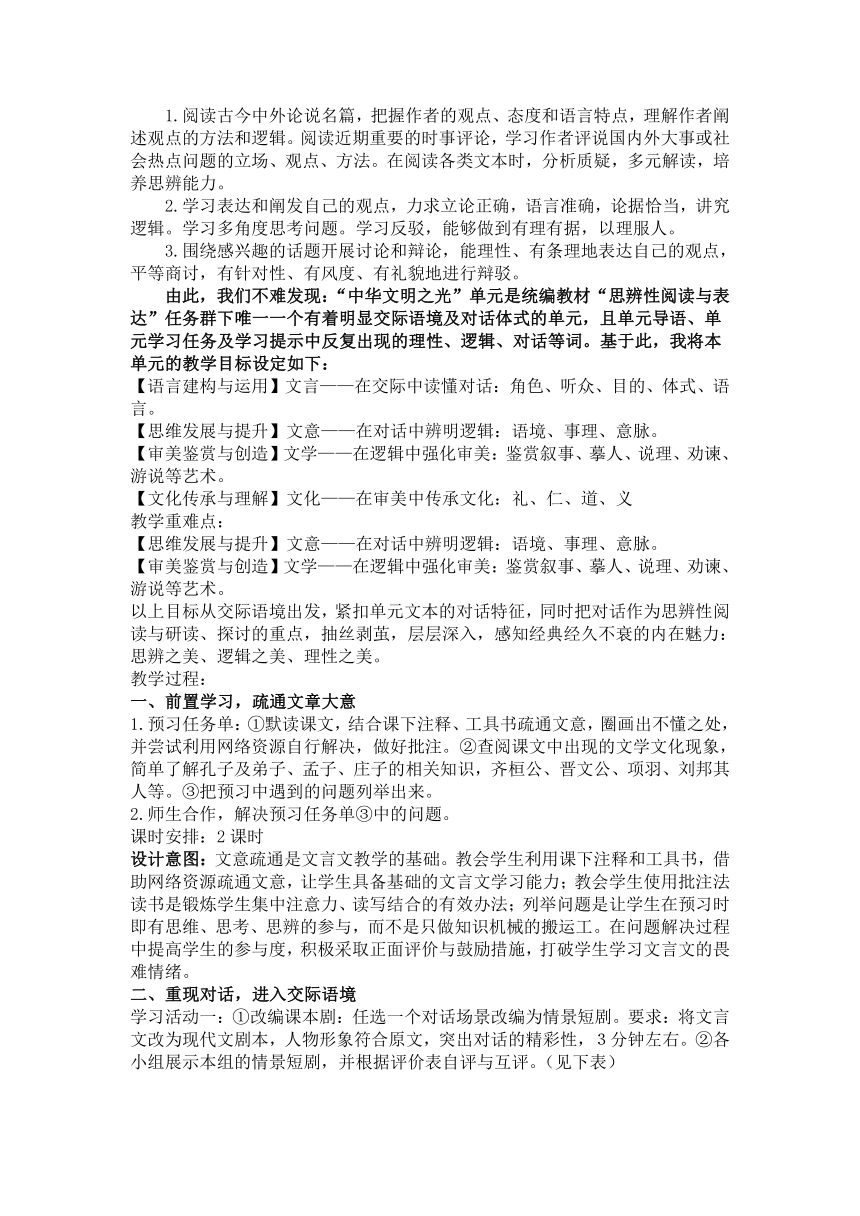

学习活动一:①改编课本剧:任选一个对话场景改编为情景短剧。要求:将文言文改为现代文剧本,人物形象符合原文,突出对话的精彩性,3分钟左右。②各小组展示本组的情景短剧,并根据评价表自评与互评。(见下表)

学习活动二:观点交锋,各抒己见:①自评与他评意见不一致者,分别说出评价依据。②他评不一致者,分别说出评价依据。

在此活动中,教师须全程参与,倾听、评价与点拨:

【学法指导】

若想达到优秀环节,须从以下几个方面入手:

关键句分析法:重视关键句分析,不放过伏笔、补笔,甚至闲笔。

例:(1)“以吾一日长乎尔,毋吾以也。”——《侍坐》

(2)“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉。无以,则王乎?”——《齐桓晋文之事》

(3)“嘻,善哉!技盖至此乎?”——《庖丁解牛》

(4)“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”——《烛之武退秦师》

(5)“唉!数字不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣。”——《鸿门宴》

2.语境还原法:要把句子放在具体的交际语境中,明确对话双方的角色、身份,辨别对话进行的目的、意图,揣测双方对话时的情绪、情感和心理活动。

例:(1))“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”——《烛之武退秦师》

3.场景还原法:把交际语境还原到历史场景中去,分析人物身份的双重性(自然的个人和社会的角色)及由此产生的体现在语言中的人物情感的错位。

例:(1)“以吾一日长乎尔,毋吾以也。”——《侍坐》

课时安排:3课时

设计意图:引入交际语境概念,立足核心素养之语言的建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造,充分调动学生的自主、合作能力,创设、还原具体情境,以情境为载体,感知、分析、呈现出具体的交际语境,让学生在疏通文意的基础上感知文章的意脉,准确解读文本。教师评价须及时、具体,从学生的生成出发进行评价与点拨,深入浅出地教给学生准确解读文本的方法,便于学生理解与学习,提高学生自文本解读的能力。

三、对比阅读:不同目的下的不同语境的创造

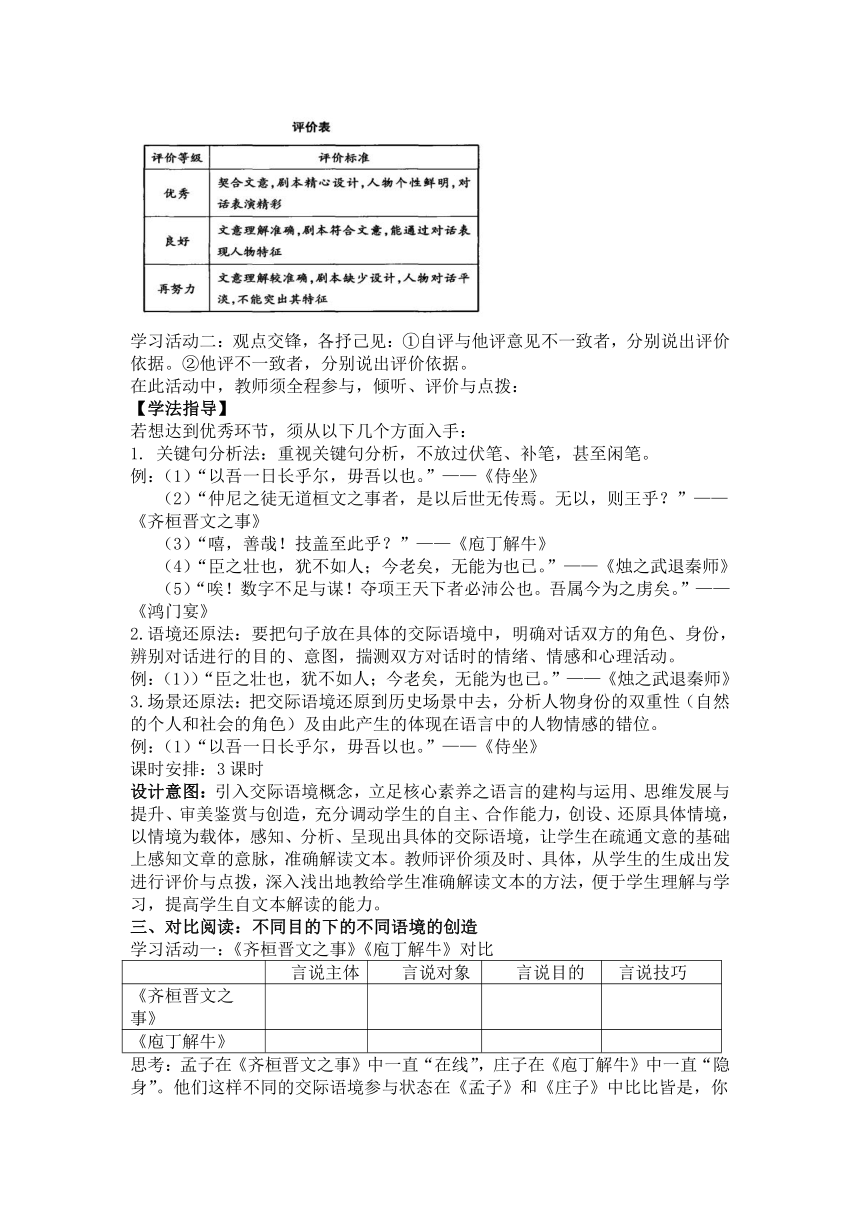

学习活动一:《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》对比

言说主体 言说对象 言说目的 言说技巧

《齐桓晋文之事》

《庖丁解牛》

思考:孟子在《齐桓晋文之事》中一直“在线”,庄子在《庖丁解牛》中一直“隐身”。他们这样不同的交际语境参与状态在《孟子》和《庄子》中比比皆是,你认为“在线”或“隐身”对他们言说目的的实现有影响吗?结合作品,谈谈你的理解。

学习活动二:《烛之武退秦师》与《史记》对比

教师提供语段:

郑人患之,乃使人私于秦曰:“破郑益晋,非秦之利也。”秦兵罢。

——《史记·郑世家》

2. 三十年,缪公助晋文公围郑。郑使人言缪公曰:“亡郑厚晋,于晋而得矣,而秦未有利。晋之强,秦之忧也。”缪公乃罢兵归。晋亦罢。 ——《史记·秦本纪》

思考:

1.《烛之武退秦师》中烛之武的高超外交辞令在《史记》中未能展示,甚至烛之武之名在《史记》中都被司马迁略去。结合交际语境,谈谈司马迁这样做的理由。

2.《左传》是“儒家十三经”之一,属于“经部”书籍;《史记》作为“二十四史”之首,属于“史部”书籍,结合你对“经”与“史”的理解,谈谈它们对创作交际语境的影响。

学习活动三:学生自主查阅《论语》,找出其中孔子评价子路、曾皙、冉有、公西华等弟子的语段,在具体的交际语境中概括出孔子的观点并对其做出客观评价。按评价对象、评价语境、评价内容的顺序制作出孔子评价记录表。

评价对象 评价语境 评价内容

课时安排:2课时

设计意图:“思辨性阅读与表达”任务群旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。为达成该目标,要利用课内和课外文本资源,建构起开放、多元的群文阅读空间,运用实证、推理、发现、批判来更深刻地、思辨性地阅读文本,让理性思维落到实处。

四、读写结合:交际语境的建构与运用

学习活动一:班级辩论赛

辩题:项伯是仁义之士VS项伯是不忠之臣

要求:结合《鸿门宴》中具体的语境和情境,联系课外查阅的相关资料,正反方辩手分别就观点写出300字左右的辩词,并在课堂上展开现场辩论赛。

正反方各推荐四位辩手进行辩论,明确各辩手职责,二辩、三辩因其负责驳论、质询、推论、导引等,须能较好地驾驭其交际语境。

其他同学可提供论据等材料支撑。

学习活动二:写作训练

作文题目:

1.“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”——《论语》

2.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”——《孟子》

3.“不以物挫志”——《庄子》

4.“修己而不责人,则免于难。”——《左传》

5.“桃李不言,下自成蹊。”——《史记》

经典作品是一座文化宝藏,闪耀着文明之光,亦蕴含着修身之要。我校团委将联合校“传统文化社”开展全校范围内的“汲取经典智慧,争做文明青年”的演讲比赛,请你从所给材料中选择2-3则,建立起内在联系,并展开联想和思考,写一篇不少于800字的演讲稿。

【写作指导】

一般来说,演讲稿的话题性很强,往往带有发言者强烈的观点。作为典型的“交际语境写作样式”,它带有鲜明的交际功能。作为公众场合的宣讲性文体,演说稿特别注重其演说对象,也就是“交际语境”写作要素中的“读者”及“读者”所处的具体情境。不同的情境,决定 了演说对象的构成特性,也会决定主体角色的定位和言语方式。根据以上特性,要写出规范出彩的演讲词,应该做到以下三点:

1.创生对话性:合理运用人称,关注听众身份

2.营造现场感:巧妙创设情境,描写具体场景

3.突出审辨力:核心问题导入、前置多元立场

课时安排:3课时

设计意图:分别设计了口头交际语境及书面交际语境的表达活动。这两项活动都设置了具体真实的情境及材料所包含的文本真实情境。“思辨性阅读与表达”任务群的目标有:“2.学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。3.围绕感兴趣的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。” 这两点主要谈的是思辨性表达。两点内容相互补充而又有机联系,既涵盖了书面的言语活动,也涵盖了口头的言语活动,既包括对学生主体自我表达的要求,也包括对主体之间良好对话的要求,寓思维于表达之中,通过表达来考察和促进思维的发展。一方面,这要求老师改变过去单纯注重书面训练的教学取向,提示我们不能只注意书面的表达实践(而且往往更进一步局限为学习“议论文”这一特定类型文本的写作),更要注意学生多种方式的理性表达。另一方面,这也促使我们从新的高度去理解学生的口语表达和口语交际实践。学生在教师的引导下学会合理发表自己的见解,理解他人的主张,组织有秩序的讨论和辩论,进行论证和反驳,辨析观点,推敲逻辑,鉴别是非,这一系列表达实践对于他们理性思维能力的发展都起着关键的作用,应该成为教学的一个核心环节,绝不应视作“可有可无”或“锦上添花”的内容。

设计亮点:

从本单元教材文本出发,找出其共同性:交际语境下的表达,并由此着手,阅读、解读、研读、细读文本,以更好地思辨性阅读。同时注重思辨性表达的训练,创设具体情境,训练学生在交际语境下口头及书面表达的能力。为学生提供一种阅读及表达的切入点。通过交给学生交际语境的相关知识及师生共同分析具体真实的交际语境,教给学生阅读、解读文本的一种具体的方法。本单元是必修下册第一单元,紧接着的第二单元的戏剧单元则有着更为明显的交际语境,这种方法的习得将有助于学生自主阅读、解读、研读第二单元的戏剧文本。本册书第五单元“抱负与使命”单元以及第八单元“倾听理性的声音”,选择的实用类文本《在<人民报>创刊纪念会上的演说》《在马克思墓前的讲话》《谏逐客书》《与妻书》《谏太宗十思书》《答司马谏议书》也是有着明确交际语境的作品。其他作品中,交际语境虽未明显体现,但也存在着创作者和读者之间的交际语境。可以说解读作品的交际语境是我们真正读懂作品的必经之路。

——统编教材必修下册第一单元群文阅读教学设计

西南大学荣维东教授在国内首次提出“交际语境写作”理论,被国内外一些课程标准采纳。既然写作重视交际语境,那么解读写作的成果——作品也可运用交际语境理论。从本质上讲,交际即对话。交际语境包括角色、读者(听众)、目的、体式、语言这五个要素。交际语境主要由“交际”“语境”“语篇”三个呈内在关联的子命题构成。

语言和写作最基本的功能是交际功能。交际功能在文学作品中表现为作品有主题,作品为达到表达目的会进行结构的调整,形成不同的文体结构。文学类写作与实用性写作都有着明确的交际目的或意图。“文学语言也是社会交往的工具,文学具有社会性,它是真实的社会语境中出于真实的交往目的而生成的语言实体,它试图以艺术化和创造性的方式对外部世界进行内心阐释与表达。”

教材及课程标准分析:

“思辨性阅读与表达”是高中课程标准规定的必修阶段学习任务群之一。本任务群旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。课内阅读篇目中中国古代优秀作品不少于1/2。

“思辨性阅读与表达”任务群在必修阶段具有相当的分量,这体现了课程标准对学生思维品质提升的格外重视,。课程标准将“思维发展与提升”列为语文学科核心素养的四个方面之一,指出“发展逻辑思维”是语文学科应完成的重要课程目标。“思辨性阅读与表达”学习任务群的设置,是这一课程目标的具体化,具有重要的意义。

根据课标的论述,可以看出,本阅读任务群的特点,是阅读与表达并重,突出理性思维,重视对传统文化优秀作品的研读。阅读与表达并重,体现了课程标准的一贯精神,即在继承语文教育重视阅读这一传统的同时,格外强调学生自主运用语言文字来进行表达、交流、沟通的重要意义。

关于本任务群的学习目标与内容,课程标准规定:

1.阅读古今中外论说名篇,把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑。阅读近期重要的时事评论,学习作者评说国内外大事或社会热点问题的立场、观点、方法。在阅读各类文本时,分析质疑,多元解读,培养思辨能力。

2.学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。

3.围绕感兴趣的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。

由此,我们不难发现:“中华文明之光”单元是统编教材“思辨性阅读与表达”任务群下唯一一个有着明显交际语境及对话体式的单元,且单元导语、单元学习任务及学习提示中反复出现的理性、逻辑、对话等词。基于此,我将本单元的教学目标设定如下:

【语言建构与运用】文言——在交际中读懂对话:角色、听众、目的、体式、语言。

【思维发展与提升】文意——在对话中辨明逻辑:语境、事理、意脉。

【审美鉴赏与创造】文学——在逻辑中强化审美:鉴赏叙事、摹人、说理、劝谏、游说等艺术。

【文化传承与理解】文化——在审美中传承文化:礼、仁、道、义

教学重难点:

【思维发展与提升】文意——在对话中辨明逻辑:语境、事理、意脉。

【审美鉴赏与创造】文学——在逻辑中强化审美:鉴赏叙事、摹人、说理、劝谏、游说等艺术。

以上目标从交际语境出发,紧扣单元文本的对话特征,同时把对话作为思辨性阅读与研读、探讨的重点,抽丝剥茧,层层深入,感知经典经久不衰的内在魅力:思辨之美、逻辑之美、理性之美。

教学过程:

一、前置学习,疏通文章大意

1.预习任务单:①默读课文,结合课下注释、工具书疏通文意,圈画出不懂之处,并尝试利用网络资源自行解决,做好批注。②查阅课文中出现的文学文化现象,简单了解孔子及弟子、孟子、庄子的相关知识,齐桓公、晋文公、项羽、刘邦其人等。③把预习中遇到的问题列举出来。

2.师生合作,解决预习任务单③中的问题。

课时安排:2课时

设计意图:文意疏通是文言文教学的基础。教会学生利用课下注释和工具书,借助网络资源疏通文意,让学生具备基础的文言文学习能力;教会学生使用批注法读书是锻炼学生集中注意力、读写结合的有效办法;列举问题是让学生在预习时即有思维、思考、思辨的参与,而不是只做知识机械的搬运工。在问题解决过程中提高学生的参与度,积极采取正面评价与鼓励措施,打破学生学习文言文的畏难情绪。

二、重现对话,进入交际语境

学习活动一:①改编课本剧:任选一个对话场景改编为情景短剧。要求:将文言文改为现代文剧本,人物形象符合原文,突出对话的精彩性,3分钟左右。②各小组展示本组的情景短剧,并根据评价表自评与互评。(见下表)

学习活动二:观点交锋,各抒己见:①自评与他评意见不一致者,分别说出评价依据。②他评不一致者,分别说出评价依据。

在此活动中,教师须全程参与,倾听、评价与点拨:

【学法指导】

若想达到优秀环节,须从以下几个方面入手:

关键句分析法:重视关键句分析,不放过伏笔、补笔,甚至闲笔。

例:(1)“以吾一日长乎尔,毋吾以也。”——《侍坐》

(2)“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉。无以,则王乎?”——《齐桓晋文之事》

(3)“嘻,善哉!技盖至此乎?”——《庖丁解牛》

(4)“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”——《烛之武退秦师》

(5)“唉!数字不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣。”——《鸿门宴》

2.语境还原法:要把句子放在具体的交际语境中,明确对话双方的角色、身份,辨别对话进行的目的、意图,揣测双方对话时的情绪、情感和心理活动。

例:(1))“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”——《烛之武退秦师》

3.场景还原法:把交际语境还原到历史场景中去,分析人物身份的双重性(自然的个人和社会的角色)及由此产生的体现在语言中的人物情感的错位。

例:(1)“以吾一日长乎尔,毋吾以也。”——《侍坐》

课时安排:3课时

设计意图:引入交际语境概念,立足核心素养之语言的建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造,充分调动学生的自主、合作能力,创设、还原具体情境,以情境为载体,感知、分析、呈现出具体的交际语境,让学生在疏通文意的基础上感知文章的意脉,准确解读文本。教师评价须及时、具体,从学生的生成出发进行评价与点拨,深入浅出地教给学生准确解读文本的方法,便于学生理解与学习,提高学生自文本解读的能力。

三、对比阅读:不同目的下的不同语境的创造

学习活动一:《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》对比

言说主体 言说对象 言说目的 言说技巧

《齐桓晋文之事》

《庖丁解牛》

思考:孟子在《齐桓晋文之事》中一直“在线”,庄子在《庖丁解牛》中一直“隐身”。他们这样不同的交际语境参与状态在《孟子》和《庄子》中比比皆是,你认为“在线”或“隐身”对他们言说目的的实现有影响吗?结合作品,谈谈你的理解。

学习活动二:《烛之武退秦师》与《史记》对比

教师提供语段:

郑人患之,乃使人私于秦曰:“破郑益晋,非秦之利也。”秦兵罢。

——《史记·郑世家》

2. 三十年,缪公助晋文公围郑。郑使人言缪公曰:“亡郑厚晋,于晋而得矣,而秦未有利。晋之强,秦之忧也。”缪公乃罢兵归。晋亦罢。 ——《史记·秦本纪》

思考:

1.《烛之武退秦师》中烛之武的高超外交辞令在《史记》中未能展示,甚至烛之武之名在《史记》中都被司马迁略去。结合交际语境,谈谈司马迁这样做的理由。

2.《左传》是“儒家十三经”之一,属于“经部”书籍;《史记》作为“二十四史”之首,属于“史部”书籍,结合你对“经”与“史”的理解,谈谈它们对创作交际语境的影响。

学习活动三:学生自主查阅《论语》,找出其中孔子评价子路、曾皙、冉有、公西华等弟子的语段,在具体的交际语境中概括出孔子的观点并对其做出客观评价。按评价对象、评价语境、评价内容的顺序制作出孔子评价记录表。

评价对象 评价语境 评价内容

课时安排:2课时

设计意图:“思辨性阅读与表达”任务群旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。为达成该目标,要利用课内和课外文本资源,建构起开放、多元的群文阅读空间,运用实证、推理、发现、批判来更深刻地、思辨性地阅读文本,让理性思维落到实处。

四、读写结合:交际语境的建构与运用

学习活动一:班级辩论赛

辩题:项伯是仁义之士VS项伯是不忠之臣

要求:结合《鸿门宴》中具体的语境和情境,联系课外查阅的相关资料,正反方辩手分别就观点写出300字左右的辩词,并在课堂上展开现场辩论赛。

正反方各推荐四位辩手进行辩论,明确各辩手职责,二辩、三辩因其负责驳论、质询、推论、导引等,须能较好地驾驭其交际语境。

其他同学可提供论据等材料支撑。

学习活动二:写作训练

作文题目:

1.“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”——《论语》

2.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”——《孟子》

3.“不以物挫志”——《庄子》

4.“修己而不责人,则免于难。”——《左传》

5.“桃李不言,下自成蹊。”——《史记》

经典作品是一座文化宝藏,闪耀着文明之光,亦蕴含着修身之要。我校团委将联合校“传统文化社”开展全校范围内的“汲取经典智慧,争做文明青年”的演讲比赛,请你从所给材料中选择2-3则,建立起内在联系,并展开联想和思考,写一篇不少于800字的演讲稿。

【写作指导】

一般来说,演讲稿的话题性很强,往往带有发言者强烈的观点。作为典型的“交际语境写作样式”,它带有鲜明的交际功能。作为公众场合的宣讲性文体,演说稿特别注重其演说对象,也就是“交际语境”写作要素中的“读者”及“读者”所处的具体情境。不同的情境,决定 了演说对象的构成特性,也会决定主体角色的定位和言语方式。根据以上特性,要写出规范出彩的演讲词,应该做到以下三点:

1.创生对话性:合理运用人称,关注听众身份

2.营造现场感:巧妙创设情境,描写具体场景

3.突出审辨力:核心问题导入、前置多元立场

课时安排:3课时

设计意图:分别设计了口头交际语境及书面交际语境的表达活动。这两项活动都设置了具体真实的情境及材料所包含的文本真实情境。“思辨性阅读与表达”任务群的目标有:“2.学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。3.围绕感兴趣的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。” 这两点主要谈的是思辨性表达。两点内容相互补充而又有机联系,既涵盖了书面的言语活动,也涵盖了口头的言语活动,既包括对学生主体自我表达的要求,也包括对主体之间良好对话的要求,寓思维于表达之中,通过表达来考察和促进思维的发展。一方面,这要求老师改变过去单纯注重书面训练的教学取向,提示我们不能只注意书面的表达实践(而且往往更进一步局限为学习“议论文”这一特定类型文本的写作),更要注意学生多种方式的理性表达。另一方面,这也促使我们从新的高度去理解学生的口语表达和口语交际实践。学生在教师的引导下学会合理发表自己的见解,理解他人的主张,组织有秩序的讨论和辩论,进行论证和反驳,辨析观点,推敲逻辑,鉴别是非,这一系列表达实践对于他们理性思维能力的发展都起着关键的作用,应该成为教学的一个核心环节,绝不应视作“可有可无”或“锦上添花”的内容。

设计亮点:

从本单元教材文本出发,找出其共同性:交际语境下的表达,并由此着手,阅读、解读、研读、细读文本,以更好地思辨性阅读。同时注重思辨性表达的训练,创设具体情境,训练学生在交际语境下口头及书面表达的能力。为学生提供一种阅读及表达的切入点。通过交给学生交际语境的相关知识及师生共同分析具体真实的交际语境,教给学生阅读、解读文本的一种具体的方法。本单元是必修下册第一单元,紧接着的第二单元的戏剧单元则有着更为明显的交际语境,这种方法的习得将有助于学生自主阅读、解读、研读第二单元的戏剧文本。本册书第五单元“抱负与使命”单元以及第八单元“倾听理性的声音”,选择的实用类文本《在<人民报>创刊纪念会上的演说》《在马克思墓前的讲话》《谏逐客书》《与妻书》《谏太宗十思书》《答司马谏议书》也是有着明确交际语境的作品。其他作品中,交际语境虽未明显体现,但也存在着创作者和读者之间的交际语境。可以说解读作品的交际语境是我们真正读懂作品的必经之路。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])