第4课 古代的生产工具与劳作 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 古代的生产工具与劳作 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 10:51:34 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第4课

古代的生产工具与劳作

课标要求:

了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;

充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

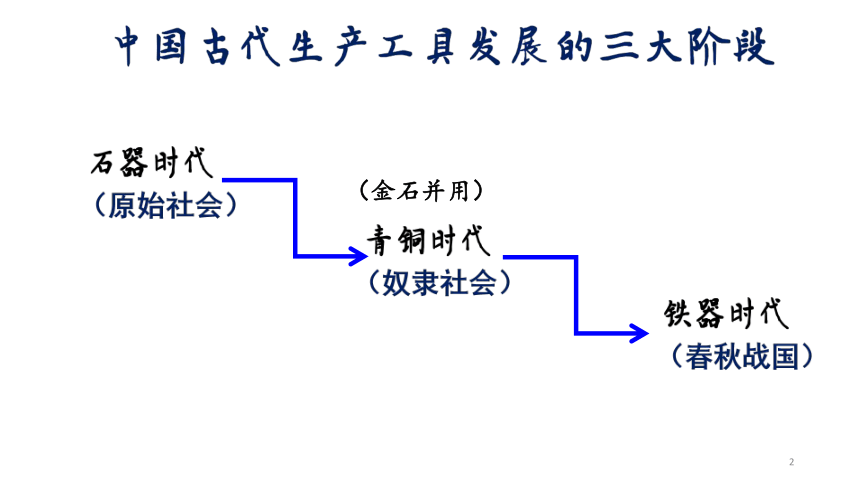

(金石并用)农业工具的变化

01

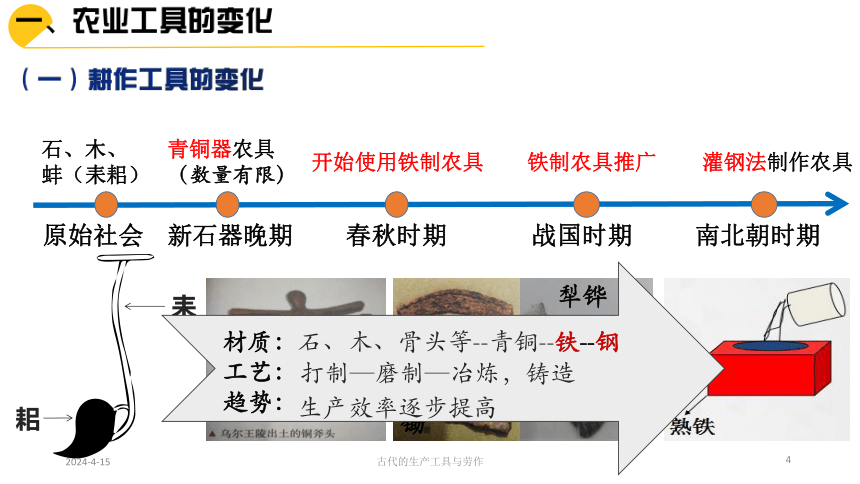

古代的生产工具与劳作青铜器农具(数量有限)开始使用铁制农具战国时期南北朝时期原始社会新石器晚期石、木、蚌(耒耜)铁制农具推广灌钢法制作农具春秋时期耒耜镰锄犁铧材质:工艺:趋势:石、木、骨头等--青铜--铁--钢生产效率逐步提高打制—磨制—冶炼,铸造赫梯人率先掌握冶铁技术的原因

①赫梯王国铁矿资源丰富;②靠近海边,利用海风吹动鼓风机,将温度提升到冶炼铁矿石的程度。

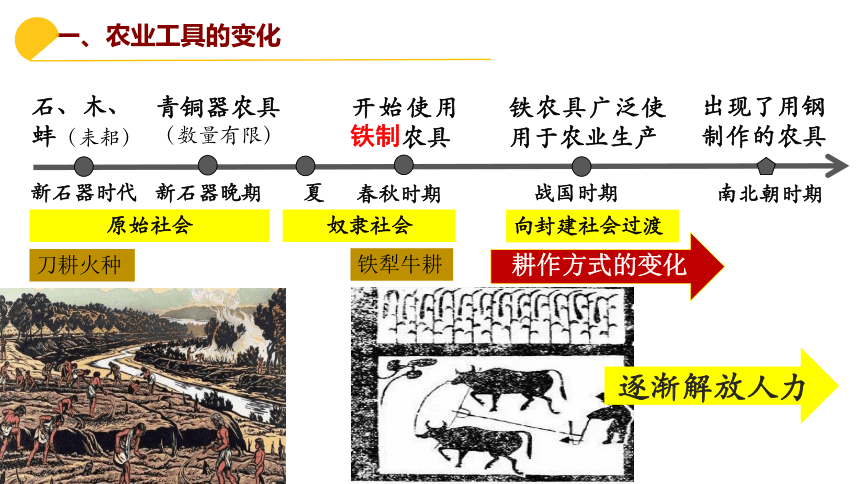

一、农业工具的变化

青铜器农具

(数量有限)

石、木、

蚌(耒耜)

开始使用铁制农具

铁农具广泛使用于农业生产

出现了用钢

制作的农具

战国时期

南北朝时期

原始社会

新石器晚期

春秋时期

奴隶社会

新石器时代

夏

向封建社会过渡

刀耕火种

铁犁牛耕

耕作方式的变化

逐渐解放人力

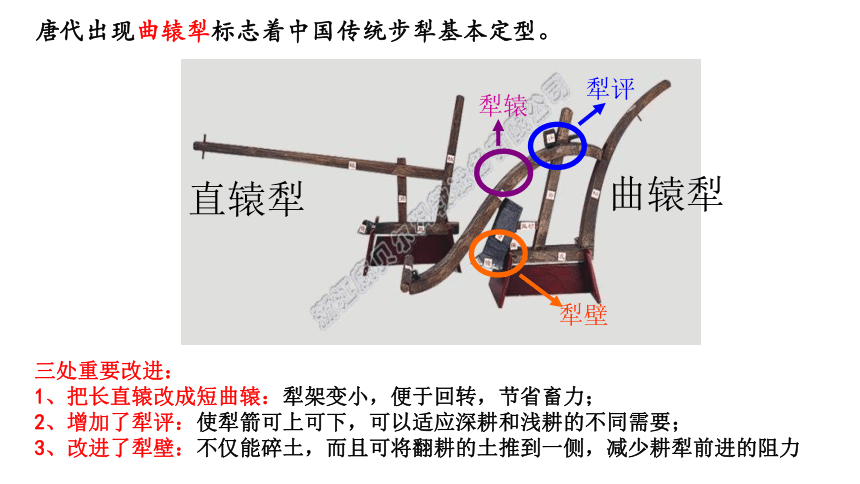

犁评

犁辕

犁壁

三处重要改进:

1、把长直辕改成短曲辕:犁架变小,便于回转,节省畜力;

2、增加了犁评:使犁箭可上可下,可以适应深耕和浅耕的不同需要;

3、改进了犁壁:不仅能碎土,而且可将翻耕的土推到一侧,减少耕犁前进的阻力

直辕犁

曲辕犁

唐代出现曲辕犁标志着中国传统步犁基本定型。

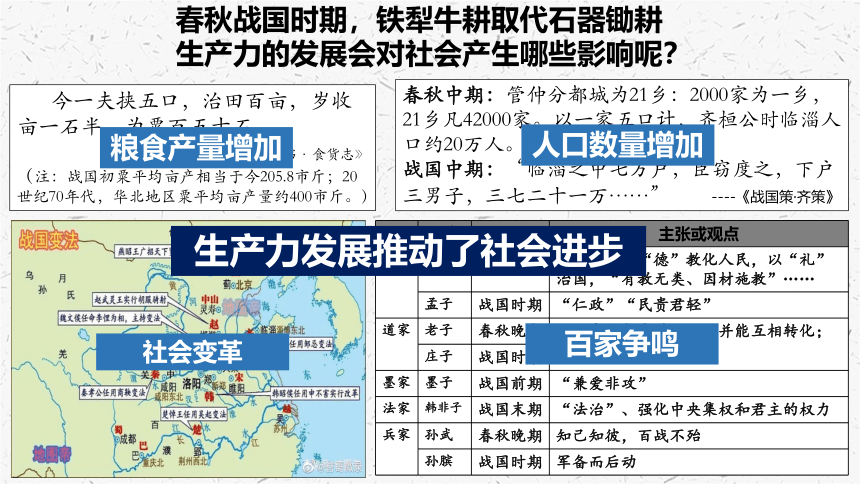

春秋战国时期,铁犁牛耕取代石器锄耕

生产力的发展会对社会产生哪些影响呢?

今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。

----《汉书·食货志》

(注:战国初粟平均亩产相当于今205.8市斤;20世纪70年代,华北地区粟平均亩产量约400市斤。)

春秋中期:管仲分都城为21乡:2000家为一乡,21乡凡42000家。以一家五口计,齐桓公时临淄人口约20万人。

战国中期:“临淄之中七万户,臣窃度之,下户三男子,三七二十一万……” ----《战国策·齐策》

学派 代表 所处时代 主张或观点

儒家 孔子 春秋晚期 “仁”,以“德”教化人民,以“礼”治国,“有教无类、因材施教”……

孟子 战国时期 “仁政”“民贵君轻”

道家 老子 春秋晚期 一切事物都有对立面,并能互相转化;主张“无为”

庄子 战国时期 墨家 墨子 战国前期 “兼爱非攻”

法家 韩非子 战国末期 “法治”、强化中央集权和君主的权力

兵家 孙武 春秋晚期 知己知彼,百战不殆

孙膑 战国时期 军备而后动

粮食产量增加

人口数量增加

社会变革

生产力发展推动了社会进步

百家争鸣

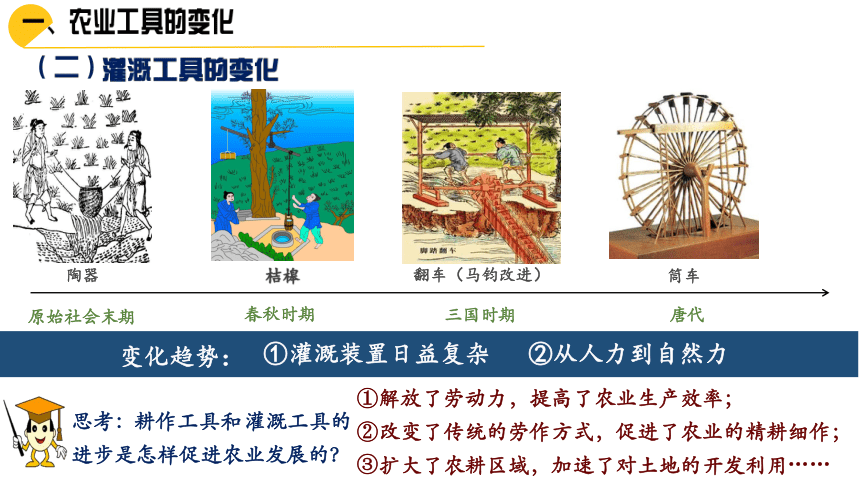

原始社会末期

三国时期

唐代

春秋时期

陶器

翻车(马钧改进)

桔槔

筒车

变化趋势:

思考: 灌溉工具的进步是怎样促进农业发展的?

①解放了劳动力,提高了农业生产效率;

②改变了传统的劳作方式,促进了农业的精耕细作;

③扩大了农耕区域,加速了对土地的开发利用……

①灌溉装置日益复杂 ②从人力到自然力

耕作工具和

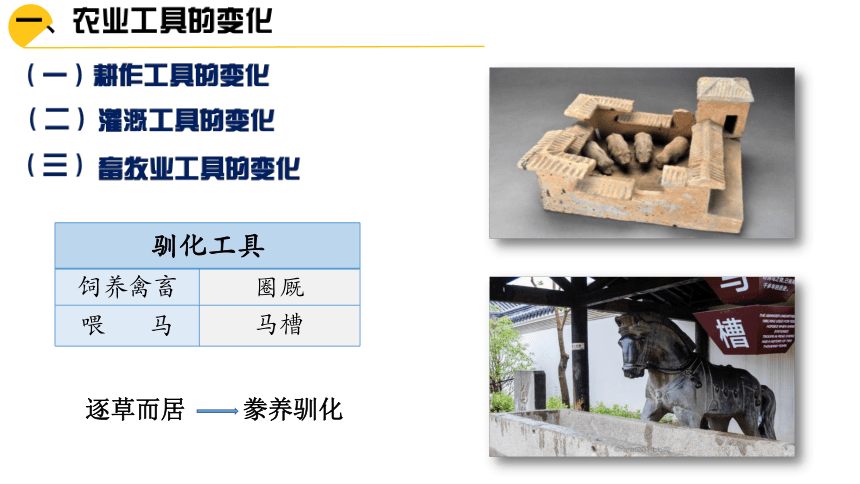

驯化工具 饲养禽畜

喂 马

圈厩

马槽

逐草而居 豢养驯化

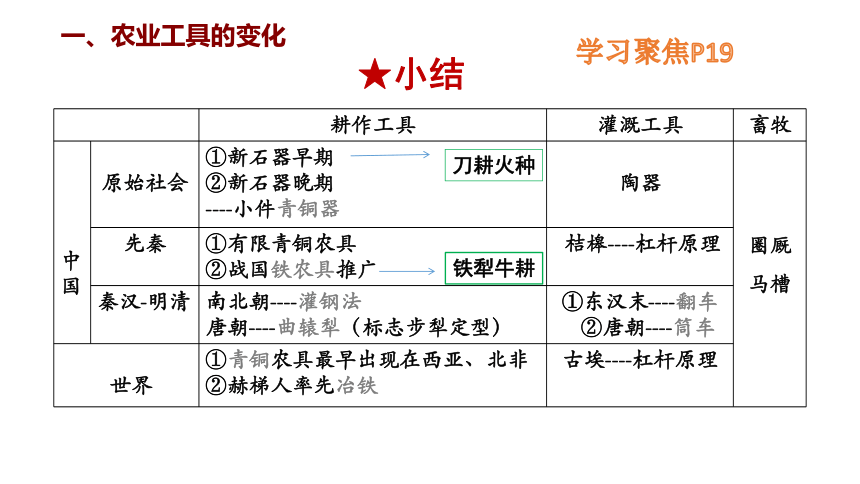

一、农业工具的变化

耕作工具 灌溉工具 畜牧

中国 原始社会 ①新石器早期 ②新石器晚期 ----小件青铜器 陶器

圈厩

马槽

先秦 ①有限青铜农具 ②战国铁农具推广 桔槔----杠杆原理 秦汉-明清 南北朝----灌钢法 唐朝----曲辕犁(标志步犁定型) ①东汉末----翻车 ②唐朝----筒车 世界 ①青铜农具最早出现在西亚、北非 ②赫梯人率先冶铁 古埃----杠杆原理 ★小结

刀耕火种

铁犁牛耕

学习聚焦P19

02

手工业工具的进步

冶金方式 冶金工具 作用

熔化金属原料

打击金属原料

磨平金属

熔化金属

定型,商周时用于制作青铜器

定型,战国以后用于制作铁农具

土 炉

坩 锅

范

锉

锤

冶金工具进步简表

锻打(小型)

铸造(大型)

(1)由冶铜走向冶铁过程中最主要的技术难题是什么,请结合理科所学内容思考提高这一技术的基本要素有哪些?

(2)请根据所学,回答完成这两个要素的革命性突破几乎都在哪个朝代?

温度

通风

燃料

(3)为什么汉代冶铁业在技术上发展如此迅速?

材料二:在汉代,牛耕逐渐普及全国,铁制农具的数量也大大超过前代。

——人民版《历史II》

材料一:东汉时,南阳太守杜诗发明水排,利用水力鼓风冶铁。这比欧洲早1000多年。

思考:为什么汉代冶铁业在技术上发展如此迅速?

材料三:为了适应农业生产发展的需求,铁农具大大增加,冶铁业采用高炉冶炼,但是人力鼓风不足以提供不竭的动力,进而发明了水力鼓风设施——水排。

——摘编自朱绍侯《中国古代通史》

适应市场的需求

最 初泥条盘筑(制造陶器)新石器晚期坯车(制坯)南 朝匣 钵(防止烧制过程中气体和有害物质污损坯件)唐宋时期支钉(防止粘连)(1) 陶器:黏土烧制,烧造温度950℃-1165℃ 。质地相对粗糙,容易透水。

(2) 瓷器:由瓷石、高岭土烧制。烧造温度约1280℃-1400℃。细腻光洁不易透水。

官窑穿戴瓶

钧窑玫瑰紫釉尊

定窑孩儿枕

汝窑天青长颈瓶

哥窑海棠式花盆

意大利画家的《群神宴》中的中国青花瓷

西式订

制陶瓷

11世纪,我国制瓷技术传到波斯,后又传到阿拉伯等地。1470年传播到意大利威尼斯,欧洲各地才开始生产瓷器。

萨克森国王-奥古斯特二世

中国青瓷的痴迷者,曾专门修了一座宫殿来珍藏这些东方来的宝贝。

在1717年,他用600名强壮的士兵换来了领国的127件中国瓷。换来的瓷器被称为“龙骑兵团,而那六百名士兵,被称为“瓷器兵团”。到他去世的时候,留下多达35798件的瓷器。

----杜君立《新食货志》

china=中国

瓷器王国

(一千年前中国的名片)

赛里丝=中国

丝绸王国

(二千年前中国的名片)

3万年前骨 针(缝制兽皮)新时期后期陶纺轮(纺线)汉代纺 车(纺纱)元代以后纺织机(织布)织布机二、手工业工具的进步

★小结

纺织 陶瓷 冶炼

中国 原始社会 旧石器时代----骨针 新石器晚期----陶纺轮 泥条盘筑 新石器晚期----坯车 新石器晚期

----冶铜

先秦 西周晚期----冶铁

秦汉-明清 汉朝----纺车、提花机 元朝----纺织机成为必备 南朝----匣钵 唐宋----支钉 东汉----水排

南北朝----灌钢法

世界 纺车 赫梯人率先掌握冶铁

03

劳作方式的发展

劳动者

生产工具

劳动对象

生产力三要素

主要标志

决定性作用

生产关系三要素

生产资料所有制

管理体制

分配方式

生产工具标志生产力水平。生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。

三、劳作方式的发展

劳作方式 特点 代表

集体 劳作

家庭式 劳作

庄园式 劳作

农业劳作方式

生产力水平低;生产工具简单;春秋晚期前的劳动形式

以家庭为生产单位,

男耕女织,自给自足……

①生产力不够发达;

②国家权力弱而割据权力强;

③生产的社会化程度和市场化程度低;

④劳动者存在人身依附关系

商周时期,实行土地国有制(井田制);奴隶集体耕作

罗马共和国的奴隶制庄园

欧洲中世纪的庄园

中国魏晋时期的坞堡(田庄)

中国古代的小农经济

古希腊罗马的家庭式劳作

三、劳作方式的发展

青瓷坞堡

三国时期的青瓷坞堡, 1986 年出土于黄陂滠口镇,是一件能充分反映当时地主庄园经济缩影的典型器物。长方形。由围墙、前门楼、四隅角楼、左右厢房和四个盖钵式谷仓组成。门楼内站立一个武士俑,周边一圈有回廊栏板。

时代:三国吴(222—280年)

尺寸:高31.5㎝ 长67.5㎝ 宽53cm

出土地点:黄陂区滠口出土

农业劳作方式

经营 形态 出现时间 生产经营 模式 产品及 流向 流通 方式 地位

官营 手工业

民营 手工业

家庭 手工业

三、劳作方式的发展

西周

春秋

战国

春秋

战国

政府直接经营,集中的大作坊生产

民间私人经营

家庭副业

官府专用和皇帝私用

民间消费的产品

供自己消费和交纳赋税的产品

不在市场流通

主要在市场流通

剩余部分出售

明中叶前占据主导地位;代表最高水平;阻碍商品经济发展

明中叶后,在一些部门,占据主导地位;孕育雇佣劳动关系

中国古代社会稳定的重要因素,到近代破产

手工业劳作方式

三、劳作方式的发展

材料3:明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰弱下去。

分工细密

技术水平高

国家扶持、资金充足

经营规模大、设备先进

管理腐败,成本高昂;工匠劳动积极性低

材料1:天子之六工,曰土工,金工,石工,木工,兽工,草工,典制六材 。

----《礼记·曲礼》

材料2:(官府工匠)相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。

----《管子·小匡》

★问题探究:阅读材料并结合所学,指出中国古代官营手工业有哪些特点。

手工业劳作方式

材料一 明清开始,中国开始“闭关锁国”。但是,明末中国出口商品中,手工业品占总数一半以上……从万历八年到十八年(1580-1590)的10年间,每年运往印度丝货为3000担,崇祯九年(1636)达到6000担,崇祯年间(1628-1644)每年由广州经澳门输往长崎的生丝2460担,从这三个数据可以看出明末丝货的出口数量之巨大。 ——樊树志《晚明史》

材料二 官营手工业首先是为统治阶级及其军队服务的,尽管其技术装备良好、原料充足、人手保证、技术全面、场地宽敞,但其产品……不是为市场而生产。 ——剧锦文等《中国国家资本的历史分析》

材料三 在中国古代,手工业长期附属于农民家庭之中,形成了以小农业和小手工业紧密结合的“男耕女织”的经济形式。广大农户生产自己消费的大部分手工业产品,(部分)进入流通领域。

明清对外贸易市场仍然较大,外部需求量多。

官府的控制和管理限制了手工业的自然发展。

古代手工业是自然经济的组成部分

粮食收获量与播种量比较简表

时 期 国别与出处 收获量与播种量之比

前221-前206 中国秦朝 10倍或十几倍

6世纪 中国 《齐民要术》 粟:24-200倍

麦:44-200倍

前27年-476年 罗马时代《克洛米拉农书》 4-5倍

13世纪 英国 《亨利农书》 3倍

注:中西方播种量已折算为同等情况

(中国古代农业)积两千年的累计,才有增长4.5倍的成绩,按年平均增长率计算,仅为0.1‰。这个发展速度,……但若与欧洲一些国家资产阶级革命前后的增长率相比(英国工业革命前农业生产增长率为40%,年平均增长率为5%。)就显得极为缓慢了。

——王家范《百年颠沛与千年往复》

中国的农耕技术为什么难以实现革命性的发展?

三、劳作方式的发展

积极:

①保证小农家庭的自给自足,农民生产积极性高,有利于社会稳定.

②推动精耕细作农业的发展和手工业发展,为国家提供赋税

生产规模小、生产水平低

易受天灾、苛政和土地兼并的影响

以家庭为单位

男耕女织,“自给自足”

思考:小农经济对社会的发展起到了怎样的作用?

材料:毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出,在中国封建时代,“农民不但生产自己需要的农产品,而且生产自己需要的大部分手工业品”。

分散性:

封闭性:

落后性:

脆弱性:

局限

农业劳作方式

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产

(工厂)

手工劳动(零碎分散)

机器大生产(专业集中)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化

小结

第4课

古代的生产工具与劳作

课标要求:

了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;

充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

(金石并用)农业工具的变化

01

古代的生产工具与劳作青铜器农具(数量有限)开始使用铁制农具战国时期南北朝时期原始社会新石器晚期石、木、蚌(耒耜)铁制农具推广灌钢法制作农具春秋时期耒耜镰锄犁铧材质:工艺:趋势:石、木、骨头等--青铜--铁--钢生产效率逐步提高打制—磨制—冶炼,铸造赫梯人率先掌握冶铁技术的原因

①赫梯王国铁矿资源丰富;②靠近海边,利用海风吹动鼓风机,将温度提升到冶炼铁矿石的程度。

一、农业工具的变化

青铜器农具

(数量有限)

石、木、

蚌(耒耜)

开始使用铁制农具

铁农具广泛使用于农业生产

出现了用钢

制作的农具

战国时期

南北朝时期

原始社会

新石器晚期

春秋时期

奴隶社会

新石器时代

夏

向封建社会过渡

刀耕火种

铁犁牛耕

耕作方式的变化

逐渐解放人力

犁评

犁辕

犁壁

三处重要改进:

1、把长直辕改成短曲辕:犁架变小,便于回转,节省畜力;

2、增加了犁评:使犁箭可上可下,可以适应深耕和浅耕的不同需要;

3、改进了犁壁:不仅能碎土,而且可将翻耕的土推到一侧,减少耕犁前进的阻力

直辕犁

曲辕犁

唐代出现曲辕犁标志着中国传统步犁基本定型。

春秋战国时期,铁犁牛耕取代石器锄耕

生产力的发展会对社会产生哪些影响呢?

今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。

----《汉书·食货志》

(注:战国初粟平均亩产相当于今205.8市斤;20世纪70年代,华北地区粟平均亩产量约400市斤。)

春秋中期:管仲分都城为21乡:2000家为一乡,21乡凡42000家。以一家五口计,齐桓公时临淄人口约20万人。

战国中期:“临淄之中七万户,臣窃度之,下户三男子,三七二十一万……” ----《战国策·齐策》

学派 代表 所处时代 主张或观点

儒家 孔子 春秋晚期 “仁”,以“德”教化人民,以“礼”治国,“有教无类、因材施教”……

孟子 战国时期 “仁政”“民贵君轻”

道家 老子 春秋晚期 一切事物都有对立面,并能互相转化;主张“无为”

庄子 战国时期 墨家 墨子 战国前期 “兼爱非攻”

法家 韩非子 战国末期 “法治”、强化中央集权和君主的权力

兵家 孙武 春秋晚期 知己知彼,百战不殆

孙膑 战国时期 军备而后动

粮食产量增加

人口数量增加

社会变革

生产力发展推动了社会进步

百家争鸣

原始社会末期

三国时期

唐代

春秋时期

陶器

翻车(马钧改进)

桔槔

筒车

变化趋势:

思考: 灌溉工具的进步是怎样促进农业发展的?

①解放了劳动力,提高了农业生产效率;

②改变了传统的劳作方式,促进了农业的精耕细作;

③扩大了农耕区域,加速了对土地的开发利用……

①灌溉装置日益复杂 ②从人力到自然力

耕作工具和

驯化工具 饲养禽畜

喂 马

圈厩

马槽

逐草而居 豢养驯化

一、农业工具的变化

耕作工具 灌溉工具 畜牧

中国 原始社会 ①新石器早期 ②新石器晚期 ----小件青铜器 陶器

圈厩

马槽

先秦 ①有限青铜农具 ②战国铁农具推广 桔槔----杠杆原理 秦汉-明清 南北朝----灌钢法 唐朝----曲辕犁(标志步犁定型) ①东汉末----翻车 ②唐朝----筒车 世界 ①青铜农具最早出现在西亚、北非 ②赫梯人率先冶铁 古埃----杠杆原理 ★小结

刀耕火种

铁犁牛耕

学习聚焦P19

02

手工业工具的进步

冶金方式 冶金工具 作用

熔化金属原料

打击金属原料

磨平金属

熔化金属

定型,商周时用于制作青铜器

定型,战国以后用于制作铁农具

土 炉

坩 锅

范

锉

锤

冶金工具进步简表

锻打(小型)

铸造(大型)

(1)由冶铜走向冶铁过程中最主要的技术难题是什么,请结合理科所学内容思考提高这一技术的基本要素有哪些?

(2)请根据所学,回答完成这两个要素的革命性突破几乎都在哪个朝代?

温度

通风

燃料

(3)为什么汉代冶铁业在技术上发展如此迅速?

材料二:在汉代,牛耕逐渐普及全国,铁制农具的数量也大大超过前代。

——人民版《历史II》

材料一:东汉时,南阳太守杜诗发明水排,利用水力鼓风冶铁。这比欧洲早1000多年。

思考:为什么汉代冶铁业在技术上发展如此迅速?

材料三:为了适应农业生产发展的需求,铁农具大大增加,冶铁业采用高炉冶炼,但是人力鼓风不足以提供不竭的动力,进而发明了水力鼓风设施——水排。

——摘编自朱绍侯《中国古代通史》

适应市场的需求

最 初泥条盘筑(制造陶器)新石器晚期坯车(制坯)南 朝匣 钵(防止烧制过程中气体和有害物质污损坯件)唐宋时期支钉(防止粘连)(1) 陶器:黏土烧制,烧造温度950℃-1165℃ 。质地相对粗糙,容易透水。

(2) 瓷器:由瓷石、高岭土烧制。烧造温度约1280℃-1400℃。细腻光洁不易透水。

官窑穿戴瓶

钧窑玫瑰紫釉尊

定窑孩儿枕

汝窑天青长颈瓶

哥窑海棠式花盆

意大利画家的《群神宴》中的中国青花瓷

西式订

制陶瓷

11世纪,我国制瓷技术传到波斯,后又传到阿拉伯等地。1470年传播到意大利威尼斯,欧洲各地才开始生产瓷器。

萨克森国王-奥古斯特二世

中国青瓷的痴迷者,曾专门修了一座宫殿来珍藏这些东方来的宝贝。

在1717年,他用600名强壮的士兵换来了领国的127件中国瓷。换来的瓷器被称为“龙骑兵团,而那六百名士兵,被称为“瓷器兵团”。到他去世的时候,留下多达35798件的瓷器。

----杜君立《新食货志》

china=中国

瓷器王国

(一千年前中国的名片)

赛里丝=中国

丝绸王国

(二千年前中国的名片)

3万年前骨 针(缝制兽皮)新时期后期陶纺轮(纺线)汉代纺 车(纺纱)元代以后纺织机(织布)织布机二、手工业工具的进步

★小结

纺织 陶瓷 冶炼

中国 原始社会 旧石器时代----骨针 新石器晚期----陶纺轮 泥条盘筑 新石器晚期----坯车 新石器晚期

----冶铜

先秦 西周晚期----冶铁

秦汉-明清 汉朝----纺车、提花机 元朝----纺织机成为必备 南朝----匣钵 唐宋----支钉 东汉----水排

南北朝----灌钢法

世界 纺车 赫梯人率先掌握冶铁

03

劳作方式的发展

劳动者

生产工具

劳动对象

生产力三要素

主要标志

决定性作用

生产关系三要素

生产资料所有制

管理体制

分配方式

生产工具标志生产力水平。生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。

三、劳作方式的发展

劳作方式 特点 代表

集体 劳作

家庭式 劳作

庄园式 劳作

农业劳作方式

生产力水平低;生产工具简单;春秋晚期前的劳动形式

以家庭为生产单位,

男耕女织,自给自足……

①生产力不够发达;

②国家权力弱而割据权力强;

③生产的社会化程度和市场化程度低;

④劳动者存在人身依附关系

商周时期,实行土地国有制(井田制);奴隶集体耕作

罗马共和国的奴隶制庄园

欧洲中世纪的庄园

中国魏晋时期的坞堡(田庄)

中国古代的小农经济

古希腊罗马的家庭式劳作

三、劳作方式的发展

青瓷坞堡

三国时期的青瓷坞堡, 1986 年出土于黄陂滠口镇,是一件能充分反映当时地主庄园经济缩影的典型器物。长方形。由围墙、前门楼、四隅角楼、左右厢房和四个盖钵式谷仓组成。门楼内站立一个武士俑,周边一圈有回廊栏板。

时代:三国吴(222—280年)

尺寸:高31.5㎝ 长67.5㎝ 宽53cm

出土地点:黄陂区滠口出土

农业劳作方式

经营 形态 出现时间 生产经营 模式 产品及 流向 流通 方式 地位

官营 手工业

民营 手工业

家庭 手工业

三、劳作方式的发展

西周

春秋

战国

春秋

战国

政府直接经营,集中的大作坊生产

民间私人经营

家庭副业

官府专用和皇帝私用

民间消费的产品

供自己消费和交纳赋税的产品

不在市场流通

主要在市场流通

剩余部分出售

明中叶前占据主导地位;代表最高水平;阻碍商品经济发展

明中叶后,在一些部门,占据主导地位;孕育雇佣劳动关系

中国古代社会稳定的重要因素,到近代破产

手工业劳作方式

三、劳作方式的发展

材料3:明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰弱下去。

分工细密

技术水平高

国家扶持、资金充足

经营规模大、设备先进

管理腐败,成本高昂;工匠劳动积极性低

材料1:天子之六工,曰土工,金工,石工,木工,兽工,草工,典制六材 。

----《礼记·曲礼》

材料2:(官府工匠)相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。

----《管子·小匡》

★问题探究:阅读材料并结合所学,指出中国古代官营手工业有哪些特点。

手工业劳作方式

材料一 明清开始,中国开始“闭关锁国”。但是,明末中国出口商品中,手工业品占总数一半以上……从万历八年到十八年(1580-1590)的10年间,每年运往印度丝货为3000担,崇祯九年(1636)达到6000担,崇祯年间(1628-1644)每年由广州经澳门输往长崎的生丝2460担,从这三个数据可以看出明末丝货的出口数量之巨大。 ——樊树志《晚明史》

材料二 官营手工业首先是为统治阶级及其军队服务的,尽管其技术装备良好、原料充足、人手保证、技术全面、场地宽敞,但其产品……不是为市场而生产。 ——剧锦文等《中国国家资本的历史分析》

材料三 在中国古代,手工业长期附属于农民家庭之中,形成了以小农业和小手工业紧密结合的“男耕女织”的经济形式。广大农户生产自己消费的大部分手工业产品,(部分)进入流通领域。

明清对外贸易市场仍然较大,外部需求量多。

官府的控制和管理限制了手工业的自然发展。

古代手工业是自然经济的组成部分

粮食收获量与播种量比较简表

时 期 国别与出处 收获量与播种量之比

前221-前206 中国秦朝 10倍或十几倍

6世纪 中国 《齐民要术》 粟:24-200倍

麦:44-200倍

前27年-476年 罗马时代《克洛米拉农书》 4-5倍

13世纪 英国 《亨利农书》 3倍

注:中西方播种量已折算为同等情况

(中国古代农业)积两千年的累计,才有增长4.5倍的成绩,按年平均增长率计算,仅为0.1‰。这个发展速度,……但若与欧洲一些国家资产阶级革命前后的增长率相比(英国工业革命前农业生产增长率为40%,年平均增长率为5%。)就显得极为缓慢了。

——王家范《百年颠沛与千年往复》

中国的农耕技术为什么难以实现革命性的发展?

三、劳作方式的发展

积极:

①保证小农家庭的自给自足,农民生产积极性高,有利于社会稳定.

②推动精耕细作农业的发展和手工业发展,为国家提供赋税

生产规模小、生产水平低

易受天灾、苛政和土地兼并的影响

以家庭为单位

男耕女织,“自给自足”

思考:小农经济对社会的发展起到了怎样的作用?

材料:毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出,在中国封建时代,“农民不但生产自己需要的农产品,而且生产自己需要的大部分手工业品”。

分散性:

封闭性:

落后性:

脆弱性:

局限

农业劳作方式

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产

(工厂)

手工劳动(零碎分散)

机器大生产(专业集中)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化

小结

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化