10《兰亭集序》《归去来兮辞》对比阅读 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册( 课件24张)

文档属性

| 名称 | 10《兰亭集序》《归去来兮辞》对比阅读 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册( 课件24张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 14:40:16 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

深情与超迈

——感受晋人的现实态度及精神世界

快然自足:《兰亭集序》

诗意的栖隐:《归去来兮辞》

王献之

飘若浮云,矫若惊龙

东床快婿

张芝

入木三分

王羲之

鹅

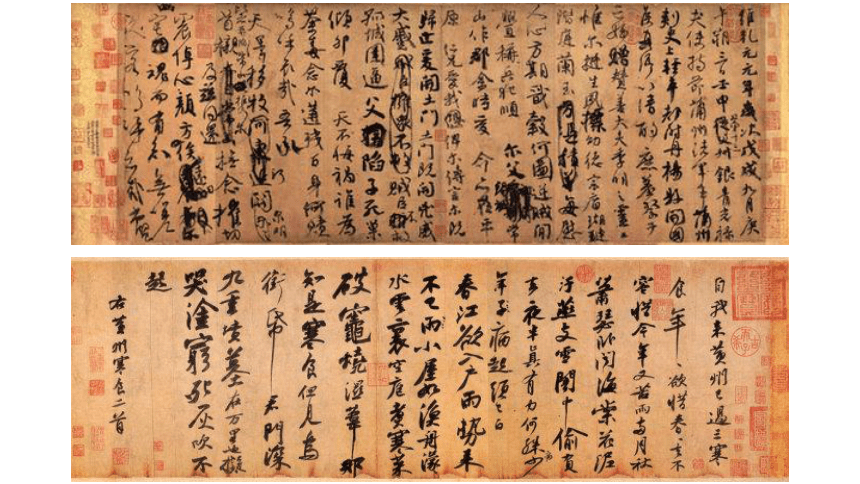

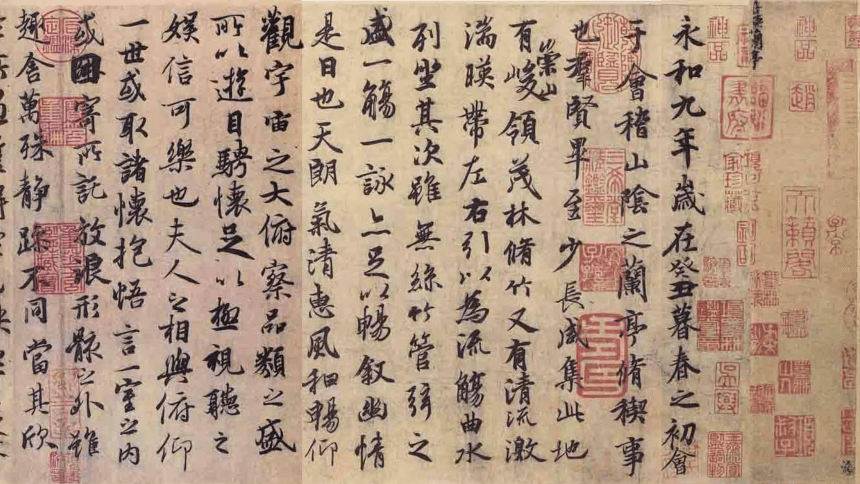

天下三大行书

《兰亭序》 王羲之

《祭侄文稿》 颜真卿

《黄州寒食诗》 苏轼

回到家后,王羲之仍用鼠须笔、蚕茧纸书写了几十本《兰亭序》的复本,均不能及在兰亭写的那一本。事实上,书法艺术就是这么奇怪,刻意写好,常难以写好;心态超脱反可能写好;如果书法风格和书写时的心态正好吻合于“自然”、“心”与“书”水乳交融,那么,就能取得意想不到的成功。后人欣赏《兰亭序》,真切领悟出了其中的道理。

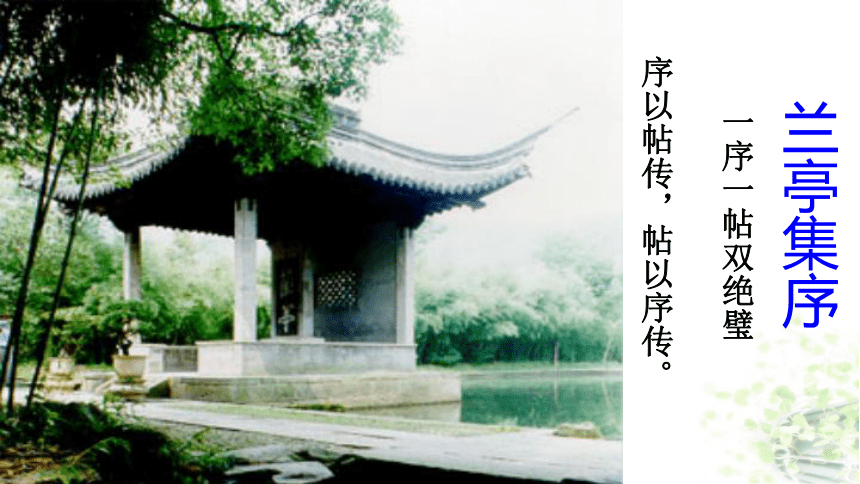

一序一帖双绝璧

序以帖传,帖以序传。

兰亭集序

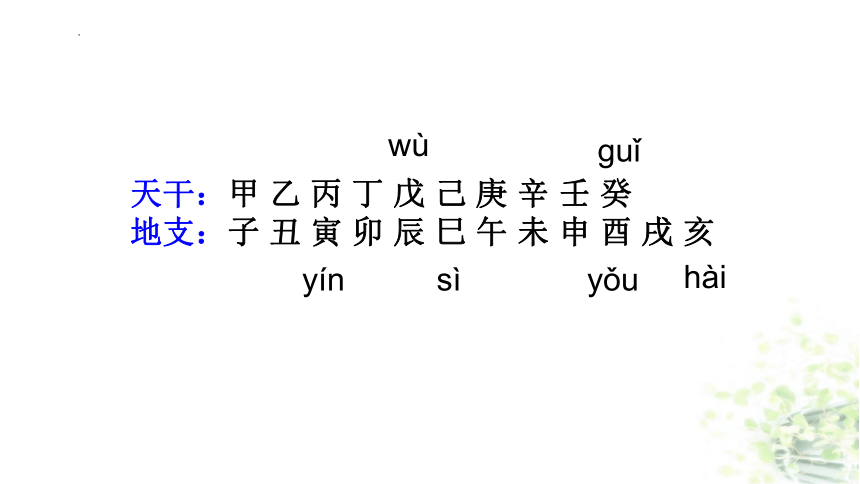

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

wù

guǐ

yín

sì

yǒu

hài

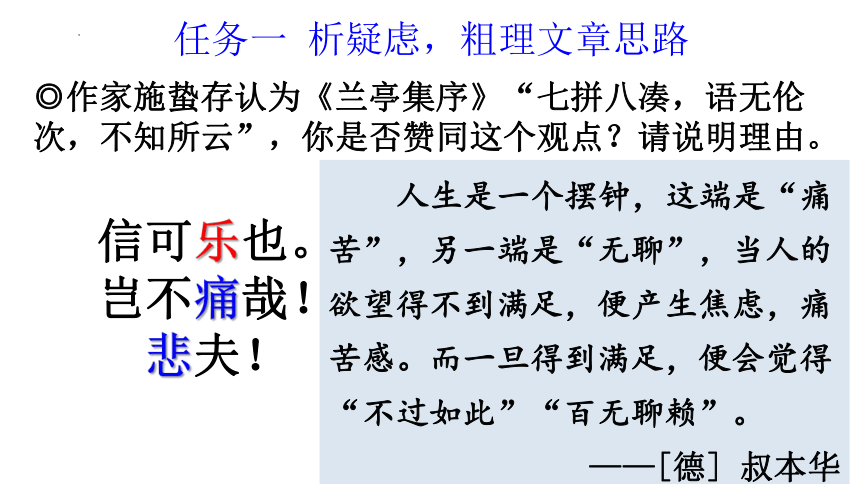

任务一 析疑虑,粗理文章思路

◎作家施蛰存认为《兰亭集序》“七拼八凑,语无伦次,不知所云”,你是否赞同这个观点?请说明理由。

信可乐也。

岂不痛哉!

悲夫!

生命的美好

景的开阔、清幽、怡爽

心灵的自由、胸怀的阔大

亲近的人际

集会的雅致

人生是一个摆钟,这端是“痛苦”,另一端是“无聊”,当人的欲望得不到满足,便产生焦虑,痛苦感。而一旦得到满足,便会觉得“不过如此”“百无聊赖”。

——[德] 叔本华

任务一 析疑虑,粗理文章思路

◎金人王若虚认为《归去来兮辞(并序)》是笔法乖违的“追录”之文,而钱钟书则以其为自出机杼的想象之作。请按文章顺序说说你的观点及理由。

“序”实陈“昨非”

“辞”则悬想“今是”

任务二 观世情,溯人生,明作者生命之苦痛

◎梳理《兰亭集序》第三段,结合资料,说说作者有哪些人生之痛。

(1)百姓流亡,户口日减。又有百工医寺,死亡绝没,家户空尽。

(2)王羲之六岁,其父王旷带兵北上击匈奴,大败,从此杳无音讯。渴望去关陇、巴蜀等边地建功立业,却因父故被猜疑。官员耗盗官米,动以万计;南方饥荒朝延仍重敛不休;官场人事倾轧;多次奏疏却不被采纳。

(3)王羲之尺牍:

大儿恒救命,足令人心憔。先是之欢,于今皆为哀苦,自非复衰年所堪。(写于长子玄子病重。其后玄子早卒)

延期、官奴小女并得暴疾,遂至不救,痛愍贯心。(写于两个孙女天折)

群从凋落将尽,余年几何,而祸痛至此,举目摧丧,不能自喻。(在羲之诸从兄弟中,王洽最为羲之器重,36岁英年早逝)

周嫂弃背,再周忌日,大服终此晦,感摧伤悼。(王羲之幼年由母亲和兄长王籍之抚养长大。兄长王籍之早卒,尔后兄嫂又卒)

任务二 观世情,溯人生,明作者生命之苦痛

◎梳理“序”和“辞”,结合资料,析陶渊明生命之苦痛。

(1)晋宋易代,篡乱杀伐。

忆我少壮时,无乐自欣豫。猛志逸四海,骞翮思远翥。(《杂诗十二首》其五)

日月掷人去,有志不获骋。念此怀悲凄,终晓不能静。(《杂诗十二首》其二)

(2)陶湖明七八岁丧父,而立之年丧站发之妻,37岁表母,41岁失胞妹;中年患恶性疟疾等多种疾病。

痛

其一: 人生美好却短暂

其二: 生命欲望永不得满足

其三: 时间无情,生命终归于毁灭

任务三 比照归纳,领会东晋文士的生命哲理

◎探究王羲之、陶渊明行为上是如何超脱苦痛、力求旷达。

王羲之 陶渊明 苦痛与超脱

“死生亦大矣”,岂不痛哉! 以心为形役 / 违己交病 人生之大痛

快然自足,不知老之将至 / 况修短随化,终期于尽 时光易逝,人生苦短

此地有崇山峻岭,茂林修竹 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

引以为流觞曲水 / 一觞一咏,亦足以畅叙幽情 行乐事、雅事

使精神超脱外物的羁绊

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作 / 故列叙时人,录其所述 / 后之览者,亦将有感于斯文。 怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。

曷不委心任去留? 聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

任务三 比照归纳,领会东晋文士的生命哲理

◎探究王羲之、陶渊明行为上是如何超脱苦痛、力求旷达。

王羲之 陶渊明 苦痛与超脱

“死生亦大矣”,岂不痛哉! 以心为形役 / 违己交病 人生之大痛

快然自足,不知老之将至 况修短随化,终期于尽 善万物之得时,感吾生之行休 / 寓形宇内复几时 时光易逝,人生苦短

此地有崇山峻岭,茂林修竹 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。 沉浸于山水田园,获得愉悦的审美体验

引以为流觞曲水 一觞一咏,亦足以畅叙幽情 引壶觞以自酌 临清流而赋诗 行乐事、雅事,使精神超脱外物的羁绊

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作 / 故列叙时人,录其所述 / 后之览者,亦将有感于斯文。 怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。 把握当下人生,珍惜有限的生命,从容书写生命价值的箴言

曷不委心任去留? 聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑! 看轻世俗,看淡生死,乐天知命

古人

今人

后人

千

古

同

悲

①在当时的社会无法实现振兴家族或者经邦济世的理想。

为自身年华老去,功业未成而悲。

②为前人、后人都难逃生死宿命。

为一死生将会锻造的无数的碌碌无为者而悲,为无数闪烁的生命被一死生所承载的时光河流冲走而悲。

人生最痛苦的事莫过于梦醒了却无路可走。

——鲁迅

“痛”——个体对时间流逝、世事巨变、快乐短促、生命短暂的痛。

“悲”——站在时间的高度上来俯视古今发出的千古同悲之叹。

古人

今人

后人

千

古

同

悲

王羲之的“悲”不是一种消极和颓废,而是一种觉醒后的痛苦。

悲夫!

知道生死不齐一。

反对虚无。

生是大事。

“万殊混一象,安复觉彭殇。”

——谢安

人的觉醒

任务三 比照归纳,领会东晋文士的生命哲理

◎探究王羲之、陶渊明思想的突围与超脱。

老庄(无神论)并不能构成他们的真正的信仰,

人生之谜在他们的精神上仍无法排遣或予以解答。

——《美的历程》

在《兰亭集序》几个传世的临摹本中,“快然自足”四字冯承素摹本写作“怏然自足”。但无论如何,文学史最终选择了“快然自足”。

这种欢喜与快乐,是《兰亭集序》中传达出的修养境界,因而被人们更多地接受,传诵至今。

钱穆先生在《读文选》一文中说:建安时代在中国文学史上乃一极关重要之时代,因纯文学独立价值之觉醒在此时期也。

一般认为,建安以降至魏晋时期,是中国“文学自觉”的时期,而当我们读过王羲之《兰亭集序》之后,我们是否想到:

那个时代自觉到的东西,仅仅是写在纸上的“文学”吗

任务四 探寻晋人山水田园诗文的文化意义

《说文解字》日:“快,喜也。”

晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。

任务四 探寻晋人山水田园诗文的文化意义

柳宗元被贬永州,“上高山,人深林,穷回溪”;

白居易被贬,“ 数峰太白雪,一卷陶潜诗”;

苏轼被发配,更是把陶诗逐一和了一遍。

他们创造了一个生活范式,一处山水布景,一一种人生哲学,让人在山水田园的审美中找到现实困顿的出口。

◎余秋雨曾在《西湖梦》中批判隐士文化是“一种无目的的浪费,封闭式的道德完善导向了总体上的不道德”,请谈谈你对古代归隐现象的看法。

任务四 探寻晋人山水田园诗文的文化意义

隐逸的道路基本上是逃避现实的,诗文中不免有明哲保身、知足安命的消极成分,对社会的发展确实也缺少实质性的推动作用。但我们不能将这种评价简单化、绝对化,而是要进行深入的理解。

如陶渊明,“富贵非吾愿,帝乡不可期”,他本不愿出仕,也不适合为官,他不肯降志辱心与士族阶层同流合污,无法将自己融入污浊黑暗的官场生活中去,弃职归隐便成为他必然的选择。归隐自然才可享受种种人生乐趣,才能寄托心灵,这也正是他执着追求自己理想的一个表现。他过了二十年的隐居生活,但仍不能忘世,借《拟古》《读<山海经〉》和一些咏史的题目抒写有关政治的感慨。

鲁迅先生说:“倘要论文,最好是顾及全篇,并且顾及作者的全人,以及他所处的社会状态,这才较为确凿。”他又说:“陶潜正因为并非‘浑身是“静穆”,所以他伟大’。”这个评论是正确的。

深情与超迈

——感受晋人的现实态度及精神世界

快然自足:《兰亭集序》

诗意的栖隐:《归去来兮辞》

王献之

飘若浮云,矫若惊龙

东床快婿

张芝

入木三分

王羲之

鹅

天下三大行书

《兰亭序》 王羲之

《祭侄文稿》 颜真卿

《黄州寒食诗》 苏轼

回到家后,王羲之仍用鼠须笔、蚕茧纸书写了几十本《兰亭序》的复本,均不能及在兰亭写的那一本。事实上,书法艺术就是这么奇怪,刻意写好,常难以写好;心态超脱反可能写好;如果书法风格和书写时的心态正好吻合于“自然”、“心”与“书”水乳交融,那么,就能取得意想不到的成功。后人欣赏《兰亭序》,真切领悟出了其中的道理。

一序一帖双绝璧

序以帖传,帖以序传。

兰亭集序

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

wù

guǐ

yín

sì

yǒu

hài

任务一 析疑虑,粗理文章思路

◎作家施蛰存认为《兰亭集序》“七拼八凑,语无伦次,不知所云”,你是否赞同这个观点?请说明理由。

信可乐也。

岂不痛哉!

悲夫!

生命的美好

景的开阔、清幽、怡爽

心灵的自由、胸怀的阔大

亲近的人际

集会的雅致

人生是一个摆钟,这端是“痛苦”,另一端是“无聊”,当人的欲望得不到满足,便产生焦虑,痛苦感。而一旦得到满足,便会觉得“不过如此”“百无聊赖”。

——[德] 叔本华

任务一 析疑虑,粗理文章思路

◎金人王若虚认为《归去来兮辞(并序)》是笔法乖违的“追录”之文,而钱钟书则以其为自出机杼的想象之作。请按文章顺序说说你的观点及理由。

“序”实陈“昨非”

“辞”则悬想“今是”

任务二 观世情,溯人生,明作者生命之苦痛

◎梳理《兰亭集序》第三段,结合资料,说说作者有哪些人生之痛。

(1)百姓流亡,户口日减。又有百工医寺,死亡绝没,家户空尽。

(2)王羲之六岁,其父王旷带兵北上击匈奴,大败,从此杳无音讯。渴望去关陇、巴蜀等边地建功立业,却因父故被猜疑。官员耗盗官米,动以万计;南方饥荒朝延仍重敛不休;官场人事倾轧;多次奏疏却不被采纳。

(3)王羲之尺牍:

大儿恒救命,足令人心憔。先是之欢,于今皆为哀苦,自非复衰年所堪。(写于长子玄子病重。其后玄子早卒)

延期、官奴小女并得暴疾,遂至不救,痛愍贯心。(写于两个孙女天折)

群从凋落将尽,余年几何,而祸痛至此,举目摧丧,不能自喻。(在羲之诸从兄弟中,王洽最为羲之器重,36岁英年早逝)

周嫂弃背,再周忌日,大服终此晦,感摧伤悼。(王羲之幼年由母亲和兄长王籍之抚养长大。兄长王籍之早卒,尔后兄嫂又卒)

任务二 观世情,溯人生,明作者生命之苦痛

◎梳理“序”和“辞”,结合资料,析陶渊明生命之苦痛。

(1)晋宋易代,篡乱杀伐。

忆我少壮时,无乐自欣豫。猛志逸四海,骞翮思远翥。(《杂诗十二首》其五)

日月掷人去,有志不获骋。念此怀悲凄,终晓不能静。(《杂诗十二首》其二)

(2)陶湖明七八岁丧父,而立之年丧站发之妻,37岁表母,41岁失胞妹;中年患恶性疟疾等多种疾病。

痛

其一: 人生美好却短暂

其二: 生命欲望永不得满足

其三: 时间无情,生命终归于毁灭

任务三 比照归纳,领会东晋文士的生命哲理

◎探究王羲之、陶渊明行为上是如何超脱苦痛、力求旷达。

王羲之 陶渊明 苦痛与超脱

“死生亦大矣”,岂不痛哉! 以心为形役 / 违己交病 人生之大痛

快然自足,不知老之将至 / 况修短随化,终期于尽 时光易逝,人生苦短

此地有崇山峻岭,茂林修竹 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

引以为流觞曲水 / 一觞一咏,亦足以畅叙幽情 行乐事、雅事

使精神超脱外物的羁绊

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作 / 故列叙时人,录其所述 / 后之览者,亦将有感于斯文。 怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。

曷不委心任去留? 聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

任务三 比照归纳,领会东晋文士的生命哲理

◎探究王羲之、陶渊明行为上是如何超脱苦痛、力求旷达。

王羲之 陶渊明 苦痛与超脱

“死生亦大矣”,岂不痛哉! 以心为形役 / 违己交病 人生之大痛

快然自足,不知老之将至 况修短随化,终期于尽 善万物之得时,感吾生之行休 / 寓形宇内复几时 时光易逝,人生苦短

此地有崇山峻岭,茂林修竹 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。 沉浸于山水田园,获得愉悦的审美体验

引以为流觞曲水 一觞一咏,亦足以畅叙幽情 引壶觞以自酌 临清流而赋诗 行乐事、雅事,使精神超脱外物的羁绊

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作 / 故列叙时人,录其所述 / 后之览者,亦将有感于斯文。 怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。 把握当下人生,珍惜有限的生命,从容书写生命价值的箴言

曷不委心任去留? 聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑! 看轻世俗,看淡生死,乐天知命

古人

今人

后人

千

古

同

悲

①在当时的社会无法实现振兴家族或者经邦济世的理想。

为自身年华老去,功业未成而悲。

②为前人、后人都难逃生死宿命。

为一死生将会锻造的无数的碌碌无为者而悲,为无数闪烁的生命被一死生所承载的时光河流冲走而悲。

人生最痛苦的事莫过于梦醒了却无路可走。

——鲁迅

“痛”——个体对时间流逝、世事巨变、快乐短促、生命短暂的痛。

“悲”——站在时间的高度上来俯视古今发出的千古同悲之叹。

古人

今人

后人

千

古

同

悲

王羲之的“悲”不是一种消极和颓废,而是一种觉醒后的痛苦。

悲夫!

知道生死不齐一。

反对虚无。

生是大事。

“万殊混一象,安复觉彭殇。”

——谢安

人的觉醒

任务三 比照归纳,领会东晋文士的生命哲理

◎探究王羲之、陶渊明思想的突围与超脱。

老庄(无神论)并不能构成他们的真正的信仰,

人生之谜在他们的精神上仍无法排遣或予以解答。

——《美的历程》

在《兰亭集序》几个传世的临摹本中,“快然自足”四字冯承素摹本写作“怏然自足”。但无论如何,文学史最终选择了“快然自足”。

这种欢喜与快乐,是《兰亭集序》中传达出的修养境界,因而被人们更多地接受,传诵至今。

钱穆先生在《读文选》一文中说:建安时代在中国文学史上乃一极关重要之时代,因纯文学独立价值之觉醒在此时期也。

一般认为,建安以降至魏晋时期,是中国“文学自觉”的时期,而当我们读过王羲之《兰亭集序》之后,我们是否想到:

那个时代自觉到的东西,仅仅是写在纸上的“文学”吗

任务四 探寻晋人山水田园诗文的文化意义

《说文解字》日:“快,喜也。”

晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。

任务四 探寻晋人山水田园诗文的文化意义

柳宗元被贬永州,“上高山,人深林,穷回溪”;

白居易被贬,“ 数峰太白雪,一卷陶潜诗”;

苏轼被发配,更是把陶诗逐一和了一遍。

他们创造了一个生活范式,一处山水布景,一一种人生哲学,让人在山水田园的审美中找到现实困顿的出口。

◎余秋雨曾在《西湖梦》中批判隐士文化是“一种无目的的浪费,封闭式的道德完善导向了总体上的不道德”,请谈谈你对古代归隐现象的看法。

任务四 探寻晋人山水田园诗文的文化意义

隐逸的道路基本上是逃避现实的,诗文中不免有明哲保身、知足安命的消极成分,对社会的发展确实也缺少实质性的推动作用。但我们不能将这种评价简单化、绝对化,而是要进行深入的理解。

如陶渊明,“富贵非吾愿,帝乡不可期”,他本不愿出仕,也不适合为官,他不肯降志辱心与士族阶层同流合污,无法将自己融入污浊黑暗的官场生活中去,弃职归隐便成为他必然的选择。归隐自然才可享受种种人生乐趣,才能寄托心灵,这也正是他执着追求自己理想的一个表现。他过了二十年的隐居生活,但仍不能忘世,借《拟古》《读<山海经〉》和一些咏史的题目抒写有关政治的感慨。

鲁迅先生说:“倘要论文,最好是顾及全篇,并且顾及作者的全人,以及他所处的社会状态,这才较为确凿。”他又说:“陶潜正因为并非‘浑身是“静穆”,所以他伟大’。”这个评论是正确的。