高中语文统编版(部编版)选择性必修下册>第一单元1.1氓下(16张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修下册>第一单元1.1氓下(16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 216.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-22 17:49:48 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

氓

氓

《诗经·卫风》

学习目标

1.了解《诗经》的文学常识和赋、比、兴的表现手法及其艺术效果。

2.把握《氓》的情节和主题,理解人物形象,分析悲剧原因。

3.品味诗歌之美,感受古人的哀乐悲欢,把握诗歌蕴含的传统文化精神。

学习目标

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

这两小节,叙述了女子与氓相识、相恋的过程,在字里行间洋溢着欢喜与幸福,充满了那种让人永生难忘的爱情甜蜜与欢愉。

在叙事中抒情

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

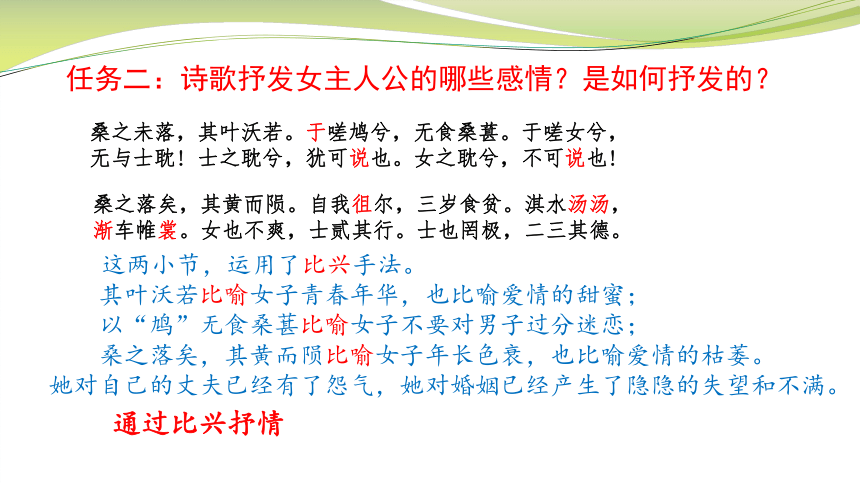

这两小节,运用了比兴手法。

其叶沃若比喻女子青春年华,也比喻爱情的甜蜜;

以“鸠”无食桑葚比喻女子不要对男子过分迷恋;

桑之落矣,其黄而陨比喻女子年长色衰,也比喻爱情的枯萎。

她对自己的丈夫已经有了怨气,她对婚姻已经产生了隐隐的失望和不满。

通过比兴抒情

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚。于嗟女兮,无与士耽! 士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

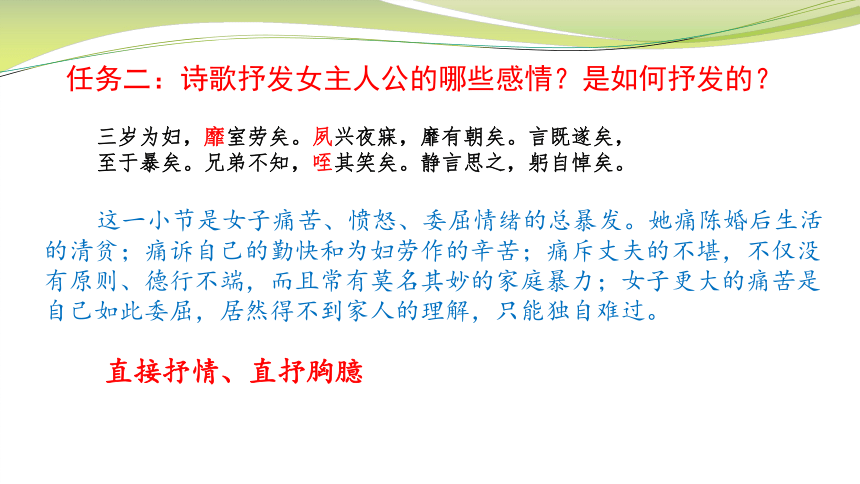

这一小节是女子痛苦、愤怒、委屈情绪的总暴发。她痛陈婚后生活的清贫;痛诉自己的勤快和为妇劳作的辛苦;痛斥丈夫的不堪,不仅没有原则、德行不端,而且常有莫名其妙的家庭暴力;女子更大的痛苦是自己如此委屈,居然得不到家人的理解,只能独自难过。

直接抒情、直抒胸臆

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

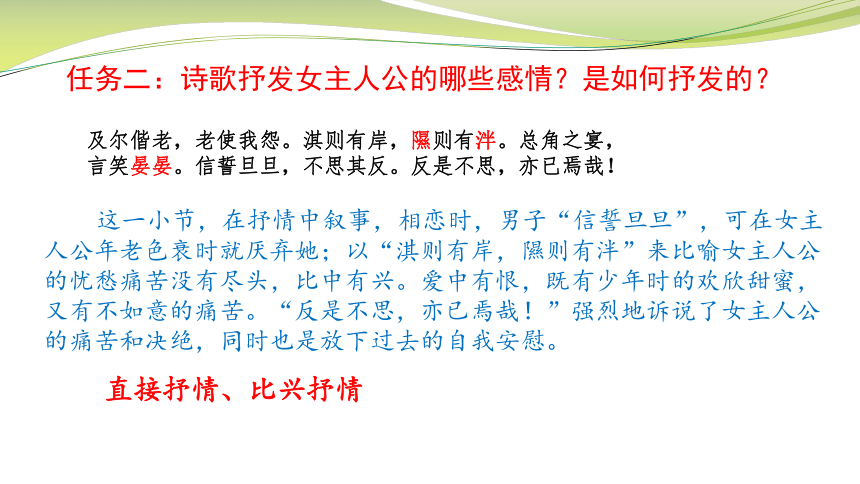

这一小节,在抒情中叙事,相恋时,男子“信誓旦旦”,可在女主人公年老色衰时就厌弃她;以“淇则有岸,隰则有泮”来比喻女主人公的忧愁痛苦没有尽头,比中有兴。爱中有恨,既有少年时的欢欣甜蜜,又有不如意的痛苦。“反是不思,亦已焉哉!”强烈地诉说了女主人公的痛苦和决绝,同时也是放下过去的自我安慰。

直接抒情、比兴抒情

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

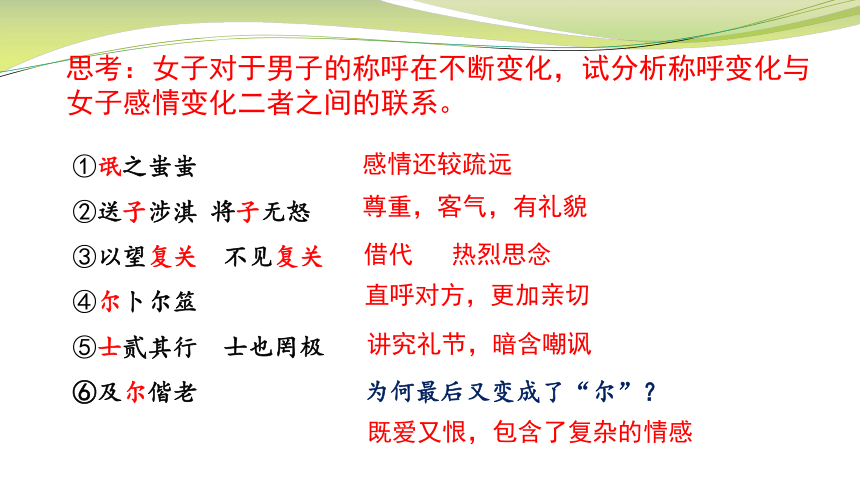

思考:女子对于男子的称呼在不断变化,试分析称呼变化与女子感情变化二者之间的联系。

①氓之蚩蚩

②送子涉淇 将子无怒

③以望复关 不见复关

④尔卜尔筮

⑤士贰其行 士也罔极

⑥及尔偕老

感情还较疏远

尊重,客气,有礼貌

借代 热烈思念

直呼对方,更加亲切

讲究礼节,暗含嘲讽

为何最后又变成了“尔”?

既爱又恨,包含了复杂的情感

小结:赋、比、兴是《诗经》常用的艺术手法,请具体分析这一手法在本诗中是如何运用的。

诗歌第一、二章采用赋的手法:写男子求婚、女子恋爱、两人结成夫妻的甜蜜回忆,缠绵情深。

第三、四章采用比兴手法:皆以桑树起兴,从女子的年轻貌美写到体衰色减,同时揭示了男子对女子从热爱到厌弃的经过。“桑之未落,其叶沃若”,以桑叶之润泽有光比喻女子的容颜亮丽。“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶的枯黄飘落比喻女子的憔悴和被弃。“于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽”,则用“诫鸠无食桑葚”以兴下句“诫女无与士耽”。

第五章用赋的手法:叙述女子婚后的不幸。

第六章赋兼比兴:在抒情中叙事,相恋时,男子“信誓旦旦”,可在女主人公年老色衰时就厌弃她;以“淇则有岸,隰则有泮”来比喻女主人公的忧愁痛苦没有尽头,比中有兴,强烈地抒发了一腔怨愤,诉说了弃妇无边无际的痛苦。

全诗赋、比、兴三者交替运用,使整首诗形式多样,抒情含蓄而有余味。

恋爱

婚变

决绝

人物:

女:秋以为期

载笑载言

士贰其行

至于暴矣

亦已焉哉

男:氓之蚩蚩

抱布贸丝

夙兴夜寐

靡有朝矣

反是不思

(憨厚老实)

(热情纯真)

(自私变心)

(勤劳蒙辱)

(冷酷无情)

(毅然坚决)

情节:

任务三:在对比中分析男女主人公形象。

“氓”是一个看似忠厚老实,实则暴躁无情、自私自利的负心汉。

女主人公是一个善良、真诚、勤劳、坚强、清醒刚烈的劳动妇女。

任务四:你觉得造成女子爱情悲剧的原因有哪些?

1、氓之变心说

“士贰其行。”“士也罔极,二三其德。”

2、社会道德说

“兄弟不知,咥其笑矣。”

任务四:你觉得造成女子爱情悲剧的原因有哪些?

3、社会制度说

“言既遂矣,至于暴矣;”“自我徂尔,三岁食贫”

4、年老色衰说

“三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。”

任务五:有人说这是一首“控诉不合理的婚姻制度的弃妇诗”,你赞成吗?那么这首诗歌主要表达了什么?

从诗歌内容上看:“反是不思,亦已焉哉!”说明女子是自己选择决裂并离开。

从诗歌的背景看:《诗经·卫风》当时封建思想意识还没有形成,完全是自由恋爱,还没有“弃妇”之说。

从诗歌抒发的情感看:诗歌中有对美好爱情的眷恋、对容颜衰老的伤感,对婚姻生活的不满,对负心丈夫的抱怨,对自己生活的感慨。

从悲剧产生的原因看:也许是男子负心,也许是女子容颜衰老,也许是相互不理解,也许是生活的窘迫,但都与婚姻制度的关系不大。

任务五:有人说这是一首“控诉不合理的婚姻制度的弃妇诗”,你赞成吗?那么这首诗歌主要表达了什么?

《氓》讲述的是两千多年前一个普通女子婚恋的悲情故事,也表达了自古以来无数有同类遭遇的女子的心声。

它讲述的是一个代代有之的悲剧,因而具有持久的震撼力量和持久的审美魅力。

诗歌中表达的感情是纯粹的、真挚的、热烈的,有悲欢离合、有喜怒哀乐。这样的情感属于生活本身,可以发生在所有人身上。

1.结合全诗看,女主人公的情感经历了怎样的变化过程?诗歌塑造了女主人公怎样的形象?

故事 恋爱时 结婚后 被弃后

性格 ① ② ③

形象 ④ 情深意切

委曲求全

伤情无奈、清醒刚烈

单纯、勤劳、善良、温柔、贤惠、坚强的女主人公形象

2.氓的形象有何特点?请结合全诗加以分析。

明确

“氓”是一个不负责任、自私自利的负心汉。在求婚时,他对女主人公的感情是真挚;婚后随着女主人公年老色衰,他的爱也随风而去;最终无情地抛弃了妻子。

3.《氓》中哪些诗句是比兴句?使用比兴的好处是什么?请举例说明。

明确

“桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”及“桑之落矣,其黄而陨”是比兴句。这两处使用比兴手法的好处有:

内容上:①比兴句唤起人丰富的联想。“桑之未落,其叶沃若”和“桑之落矣,其黄而陨”一般认为它们分别比拟女子容颜的润泽和衰老,并确信地推测女子年长色衰是“氓”变心的重要原因。②用女子很熟悉的桑树作比,与女主人公劳动女性的身份非常切合,富于生活气息,同时还暗示了她的勤劳。

结构上:①在叙事中插入比兴句,使叙事暂时中断,这样就避免了叙事的平铺直叙,一览无余。②所插入的比兴句在内容上又起了暗示作用,读者能从中意识到女子的婚后生活并不美满,因此,叙事的线索似断实连。③诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后,中间的比兴起过渡作用。

氓

氓

《诗经·卫风》

学习目标

1.了解《诗经》的文学常识和赋、比、兴的表现手法及其艺术效果。

2.把握《氓》的情节和主题,理解人物形象,分析悲剧原因。

3.品味诗歌之美,感受古人的哀乐悲欢,把握诗歌蕴含的传统文化精神。

学习目标

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

这两小节,叙述了女子与氓相识、相恋的过程,在字里行间洋溢着欢喜与幸福,充满了那种让人永生难忘的爱情甜蜜与欢愉。

在叙事中抒情

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

这两小节,运用了比兴手法。

其叶沃若比喻女子青春年华,也比喻爱情的甜蜜;

以“鸠”无食桑葚比喻女子不要对男子过分迷恋;

桑之落矣,其黄而陨比喻女子年长色衰,也比喻爱情的枯萎。

她对自己的丈夫已经有了怨气,她对婚姻已经产生了隐隐的失望和不满。

通过比兴抒情

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚。于嗟女兮,无与士耽! 士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

这一小节是女子痛苦、愤怒、委屈情绪的总暴发。她痛陈婚后生活的清贫;痛诉自己的勤快和为妇劳作的辛苦;痛斥丈夫的不堪,不仅没有原则、德行不端,而且常有莫名其妙的家庭暴力;女子更大的痛苦是自己如此委屈,居然得不到家人的理解,只能独自难过。

直接抒情、直抒胸臆

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

任务二:诗歌抒发女主人公的哪些感情?是如何抒发的?

这一小节,在抒情中叙事,相恋时,男子“信誓旦旦”,可在女主人公年老色衰时就厌弃她;以“淇则有岸,隰则有泮”来比喻女主人公的忧愁痛苦没有尽头,比中有兴。爱中有恨,既有少年时的欢欣甜蜜,又有不如意的痛苦。“反是不思,亦已焉哉!”强烈地诉说了女主人公的痛苦和决绝,同时也是放下过去的自我安慰。

直接抒情、比兴抒情

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

思考:女子对于男子的称呼在不断变化,试分析称呼变化与女子感情变化二者之间的联系。

①氓之蚩蚩

②送子涉淇 将子无怒

③以望复关 不见复关

④尔卜尔筮

⑤士贰其行 士也罔极

⑥及尔偕老

感情还较疏远

尊重,客气,有礼貌

借代 热烈思念

直呼对方,更加亲切

讲究礼节,暗含嘲讽

为何最后又变成了“尔”?

既爱又恨,包含了复杂的情感

小结:赋、比、兴是《诗经》常用的艺术手法,请具体分析这一手法在本诗中是如何运用的。

诗歌第一、二章采用赋的手法:写男子求婚、女子恋爱、两人结成夫妻的甜蜜回忆,缠绵情深。

第三、四章采用比兴手法:皆以桑树起兴,从女子的年轻貌美写到体衰色减,同时揭示了男子对女子从热爱到厌弃的经过。“桑之未落,其叶沃若”,以桑叶之润泽有光比喻女子的容颜亮丽。“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶的枯黄飘落比喻女子的憔悴和被弃。“于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽”,则用“诫鸠无食桑葚”以兴下句“诫女无与士耽”。

第五章用赋的手法:叙述女子婚后的不幸。

第六章赋兼比兴:在抒情中叙事,相恋时,男子“信誓旦旦”,可在女主人公年老色衰时就厌弃她;以“淇则有岸,隰则有泮”来比喻女主人公的忧愁痛苦没有尽头,比中有兴,强烈地抒发了一腔怨愤,诉说了弃妇无边无际的痛苦。

全诗赋、比、兴三者交替运用,使整首诗形式多样,抒情含蓄而有余味。

恋爱

婚变

决绝

人物:

女:秋以为期

载笑载言

士贰其行

至于暴矣

亦已焉哉

男:氓之蚩蚩

抱布贸丝

夙兴夜寐

靡有朝矣

反是不思

(憨厚老实)

(热情纯真)

(自私变心)

(勤劳蒙辱)

(冷酷无情)

(毅然坚决)

情节:

任务三:在对比中分析男女主人公形象。

“氓”是一个看似忠厚老实,实则暴躁无情、自私自利的负心汉。

女主人公是一个善良、真诚、勤劳、坚强、清醒刚烈的劳动妇女。

任务四:你觉得造成女子爱情悲剧的原因有哪些?

1、氓之变心说

“士贰其行。”“士也罔极,二三其德。”

2、社会道德说

“兄弟不知,咥其笑矣。”

任务四:你觉得造成女子爱情悲剧的原因有哪些?

3、社会制度说

“言既遂矣,至于暴矣;”“自我徂尔,三岁食贫”

4、年老色衰说

“三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。”

任务五:有人说这是一首“控诉不合理的婚姻制度的弃妇诗”,你赞成吗?那么这首诗歌主要表达了什么?

从诗歌内容上看:“反是不思,亦已焉哉!”说明女子是自己选择决裂并离开。

从诗歌的背景看:《诗经·卫风》当时封建思想意识还没有形成,完全是自由恋爱,还没有“弃妇”之说。

从诗歌抒发的情感看:诗歌中有对美好爱情的眷恋、对容颜衰老的伤感,对婚姻生活的不满,对负心丈夫的抱怨,对自己生活的感慨。

从悲剧产生的原因看:也许是男子负心,也许是女子容颜衰老,也许是相互不理解,也许是生活的窘迫,但都与婚姻制度的关系不大。

任务五:有人说这是一首“控诉不合理的婚姻制度的弃妇诗”,你赞成吗?那么这首诗歌主要表达了什么?

《氓》讲述的是两千多年前一个普通女子婚恋的悲情故事,也表达了自古以来无数有同类遭遇的女子的心声。

它讲述的是一个代代有之的悲剧,因而具有持久的震撼力量和持久的审美魅力。

诗歌中表达的感情是纯粹的、真挚的、热烈的,有悲欢离合、有喜怒哀乐。这样的情感属于生活本身,可以发生在所有人身上。

1.结合全诗看,女主人公的情感经历了怎样的变化过程?诗歌塑造了女主人公怎样的形象?

故事 恋爱时 结婚后 被弃后

性格 ① ② ③

形象 ④ 情深意切

委曲求全

伤情无奈、清醒刚烈

单纯、勤劳、善良、温柔、贤惠、坚强的女主人公形象

2.氓的形象有何特点?请结合全诗加以分析。

明确

“氓”是一个不负责任、自私自利的负心汉。在求婚时,他对女主人公的感情是真挚;婚后随着女主人公年老色衰,他的爱也随风而去;最终无情地抛弃了妻子。

3.《氓》中哪些诗句是比兴句?使用比兴的好处是什么?请举例说明。

明确

“桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”及“桑之落矣,其黄而陨”是比兴句。这两处使用比兴手法的好处有:

内容上:①比兴句唤起人丰富的联想。“桑之未落,其叶沃若”和“桑之落矣,其黄而陨”一般认为它们分别比拟女子容颜的润泽和衰老,并确信地推测女子年长色衰是“氓”变心的重要原因。②用女子很熟悉的桑树作比,与女主人公劳动女性的身份非常切合,富于生活气息,同时还暗示了她的勤劳。

结构上:①在叙事中插入比兴句,使叙事暂时中断,这样就避免了叙事的平铺直叙,一览无余。②所插入的比兴句在内容上又起了暗示作用,读者能从中意识到女子的婚后生活并不美满,因此,叙事的线索似断实连。③诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后,中间的比兴起过渡作用。