山东省济宁市兖州区2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市兖州区2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 640.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 19:30:09 | ||

图片预览

文档简介

2021—2022学年第二学期期中检测

高一历史试题

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是正确的。)

1.当人类社会彻底脱离了丛林法则和弱肉强食的兽性,真正意义上的文明才产生。由此可知,为真正意义上人类文明产生提供前提的是

A.高度发展的釆集业 B.狩猎工具的改进

C.农耕和畜牧的产生 D.生产领域的社会分工

2.古代埃及神化法老并设官员处理政务和地方事务;古代印度以严格的种姓制度进行社会治理;古代希腊则出现了众多城邦,公民可直接参与国家管理。早期世界文明不同发展格局的形成主要源于

A.农耕和畜牧业产生的时间不同 B.宗教信仰体系存在着巨大差别

C.东西方文明的交流被人为隔断 D.自然环境及生产生活方式不同

3.为快速传递商业信息、记录账簿等,腓尼基人在当时已使用音符的基础上,进一步创造出一套拼音符号(腓尼基文字),成为书写的有力工具。可见,腓尼基字母的创造

A.体现了文明的传承与创新 B.使人类建立起全球性联系

C.是亚非欧文明传播的工具 D.反映出各国文字已经成熟

4.下列对西欧封建等级制度示意图中(见右图)各阶层之

间关系的表述,正确的是

A.小封建主通过耕种的方式向帝王效忠

B.大小封建主都是帝王的直接附庸

C.大小封建主之间构成领主与附庸的关系

D.各阶层之间没有严格的等级限制

5.1296年,教皇卜尼法斯八世发布敕令,宣布没有教皇许可,国王既不得向教士征税,教士也不得向国王交税,违者开除教籍。法国国王腓力四世接到这项敕令后立即采取对策,宣布未经国王允许,其臣民不得将金银、货币、武器、马匹输出国外。材料旨在说明中世纪西欧

A.人文主义广泛传播B.宗教改革成效显著

C.神学束缚,禁锢人性D.教俗二元、相互竞争

6.“不同文明与文化相遇的时候,其中某一种处在发展较高阶段的文明与文化,可能对另一种文化呈现倾斜式的“文化出超与这一论述相符的是

A.阿拉伯人把印度的数字传入欧洲 B.新罗效仿日本建立了中央集权国家

C.奥斯曼帝国把印度教改造为国教 D.日本效仿中国建立了中央集权国家

7.据史料记载:美洲拥有其他大陆没有的特殊农作物,如马铃薯、玉米、花生、番茄等。手工业有陶器、武器制造和农业工具加工。贸易物品包括棉布、蜂蜜、和奴隶等。由此可知,与古代非洲文明相比,古代美洲

A.经济发展过程中具有独立性 B.对外贸易扮演了重要角色

C.文化发展具有多样性 D.因自然环境阻碍了经济发展

8.即使哥伦布没有发现美洲大陆,达 伽马没有绕好望角航行,在以后的几十年中其他人也会这么做。总之,西方社会已经达到起飞点,即将起飞。最能说明上述观点的依据是

A.资本主义萌芽的发展 B.传播基督教思想的需要

C.转口贸易利润的刺激 D.造船和航海技术的进步

9.传统观念认为,达 伽马首航利润是全部航行成本的60倍。而现今很多学者对此提出疑问,通过去掉远航成本和船员船只的损失、史料査证并比较当时各地商品价格,认为实际利润可能只有航行成本的6倍。研究的变化表明

A.旧有历史研究成果没有任何价值 B.达 伽马贪图名誉谎报利润可耻

C.大众认知总是错误的 D.史论因时代不同而有所变化

10.历史学家指出:“大西洋一直是一道栅栏,一个终点。但在1500年左右,它一变而成为一座桥梁,一个启程之地,其巨大的影响波及各方。"“巨大的影响”包括

A欧洲贸易中心转到地中海沿岸B.世界开始从分散走向整体

C.欧洲的封建领主经济地位上升D.亚洲的古老帝国涅槃重生

11.1573年,西班牙开辟了拉丁美洲与亚洲之间的海上贸易通道,将大量来自中国的商品,尤其是丝绸运往拉美,形成跨太平洋的“丝一银”对流。这一现象的出现对中国而言

A.导致明朝放弃“海禁”政策 B.促进当时商品经济的发展

C.推动小农经济逐渐走向解体 D.中断原有的社会发展进程

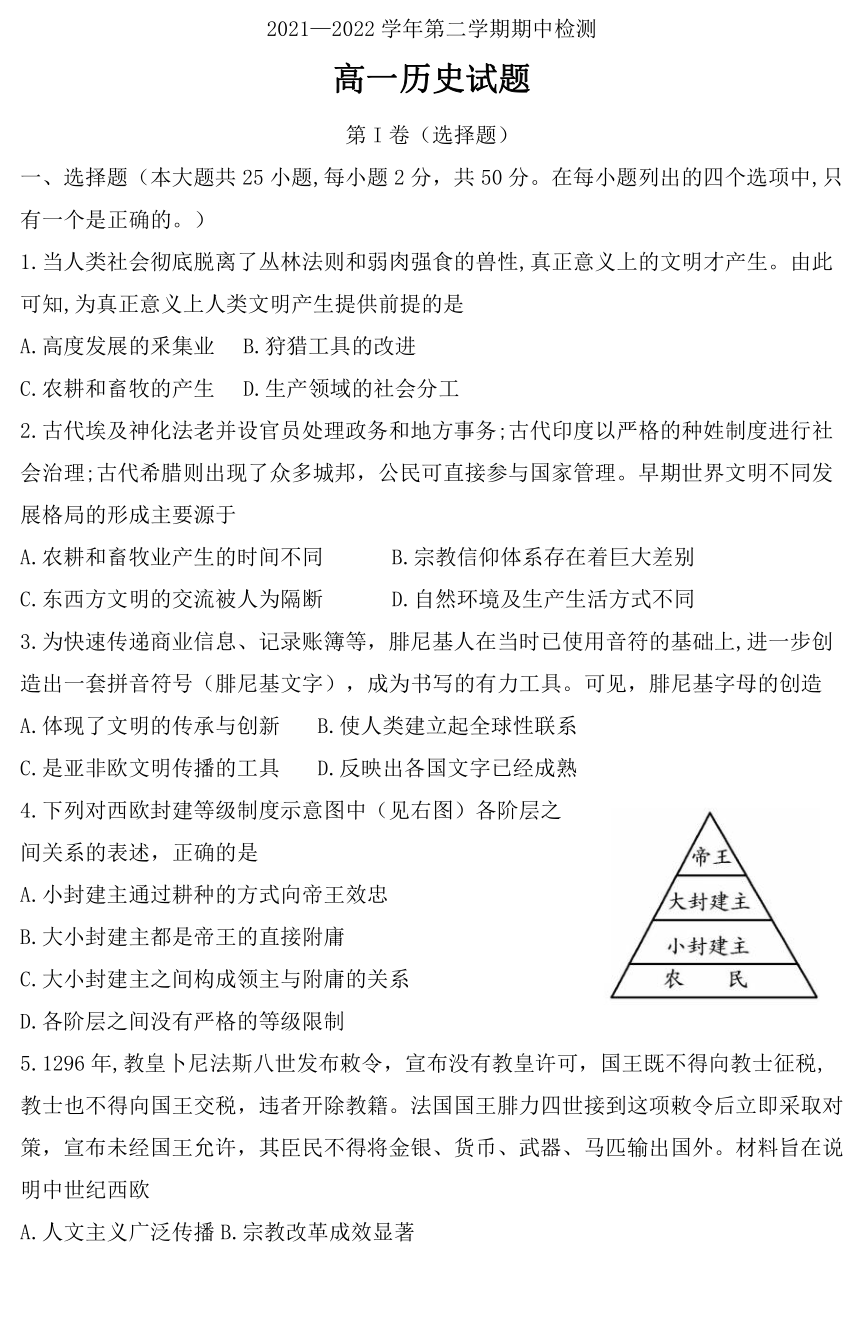

12.下图是世界人口增长变化示意图。图中1600年前后世界人口数量发生较大变化的主要原因是

A.古代农业的产生 B.食物物种交流传播

C.工业革命的开展 D.世界进入长期和平

13.“文艺复兴这个术语是有争议的……中世纪人们对古典的兴趣并没有完全消失,相反,中世纪的某些特征在文艺复兴时期还表现得非常明显。”材料中的“某些特征”是指

A.科学在一定程度上的发展 B.对人性的尊重与弘扬

C.宗教作为文学艺术重要题材 D.天主教地位至高无上

14.欧洲的王权和宗教迷信依然盛行,神学仍然占据相当的地位。罗马教廷虽然已经不再是整个欧洲世俗世界的统治者,但欧洲人的思想观念和意识形态尚未发生根本性变化。为此,当时的思想家

A.倡导复兴古希腊罗马文化 B.致力推翻封建神学创世说

C.反对罗马教皇兜售赎罪券 D.抨击封建君主专制和愚昧

15.18世纪中后期,原本文学落后的德国,一批青年作家陡然掀起“狂飙突进”运动,如《少年维特之烦恼》的作者青年歌德和《阴谋与爱情》的作者青年席勒成为两只报春的燕子,以澎湃的激情高翔于欧洲上空,令人刮目相看。这一现象反映出

A.法国大革命传播自由平等博爱思想

B.启蒙思想家对于理性的反思

C.德国宗教改革推动德语文学的发展

D.德国统一完成促进文学的发展

16.下表中国家代号(字母)与言论对应正确的是:

A.美国 B.德意志 C.日本 D.俄国

17.1804颁布的《法国民法典》确认了平等的遗产分配规则、婚姻缔结的彻底世俗化以及封建土地税负的完全废除等,法典第8条规定:“所有法国人都享有民事权利,由此可见,《法国民法典》体现了

A.国家的权力属于人民 B.无产阶级的政治要求

C.资产阶级革命的成果 D.公共利益至上的原则

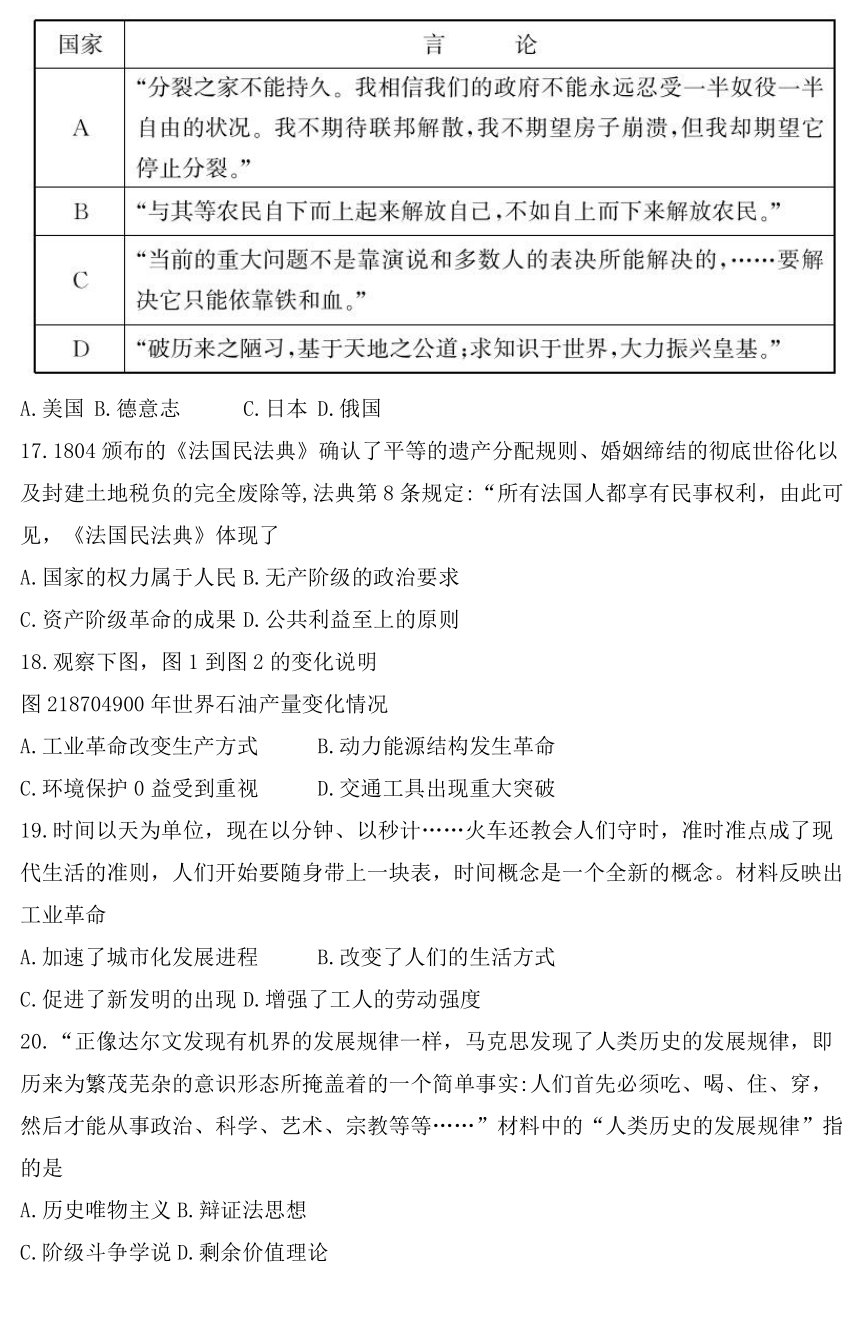

18.观察下图,图1到图2的变化说明

图218704900年世界石油产量变化情况

A.工业革命改变生产方式 B.动力能源结构发生革命

C.环境保护0益受到重视 D.交通工具出现重大突破

19.时间以天为单位,现在以分钟、以秒计……火车还教会人们守时,准时准点成了现代生活的准则,人们开始要随身带上一块表,时间概念是一个全新的概念。材料反映出工业革命

A.加速了城市化发展进程 B.改变了人们的生活方式

C.促进了新发明的出现 D.增强了工人的劳动强度

20.“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即

历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等……”材料中的“人类历史的发展规律”指的是

A.历史唯物主义B.辩证法思想

C.阶级斗争学说D.剩余价值理论

21.马克思对社会历史的分析方法不仅广泛运用于今天西方发达国家的人文社会科学,而且还广泛运用于政治家的演说、记者的新闻报道和报章杂志的思想传播中。“八小时工作制”“五一国际劳动节”等马克思主义话语已经变成很多国家老百姓的大众文化内容。这说明马克思主义

A.深刻影响人类现代文化发展 B.推动西方国家工人运动的发展

C.随着实践变化而不断地创新 D.揭示人类社会发展的客观规律

22.有学者认为,1880年时的世界,是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的。这反映了

A.殖民体系的不公正性 B.资本主义的先进性

C.全球联系进一步加强 D.民族解放运动高涨

23.坦桑尼亚作家阿卜杜勒一拉扎克 古尔纳的作品主要描述后殖民时代非洲人民的生存状况,聚焦于身份认同、种族冲突及历史书写等。他的作品

A.洋溢着浪漫主义的情怀 B.体现了人们对理性主义的反思

C.探索着殖民主义的影响 D.反映了西方社会的迷茫和焦虑

24.20世纪初,亚洲开始改变沉睡状态,“在世界历史上的地位发生了重大变化,从被宰割、被奴役的因素转变为积极的革命因素二这根源于

A.民族资本主义得到一定发展 B.亚洲人民反帝斗争走向联合

C.亚洲民族民主革命运动高涨 D.世界殖民体系的衰退和瓦解

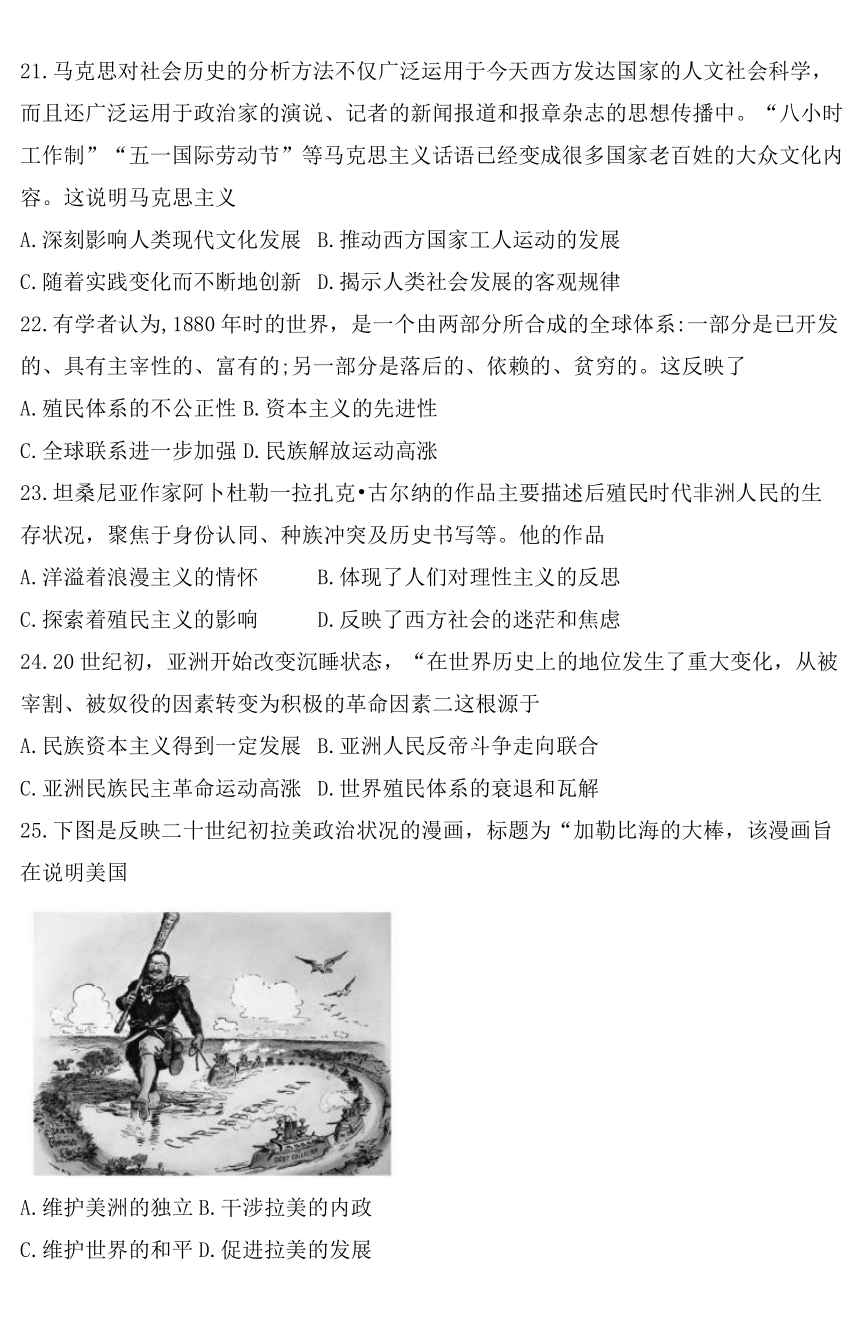

25.下图是反映二十世纪初拉美政治状况的漫画,标题为“加勒比海的大棒,该漫画旨在说明美国

A.维护美洲的独立B.干涉拉美的内政

C.维护世界的和平D.促进拉美的发展

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共3个小题。其中26题18分,27题12分,28题20分,共50分)

26.阅读材料,回答问题。

材料一史学著作中关于“世界古代文明”的目录

—吴于盧、齐世荣《世界史》

—马克春《世界文明史》

材料二到公元1世纪,罗马帝国、安息帝国、贵霜帝国和汉帝国一起,连成了一条从苏格兰高地到中国、横贯欧亚大陆的文明地带,从而使各帝国在一定程度上能相互影响。当然,即使早在古代文明时期,也始终存在着某种地区之间的相互接触,如游牧部落向四面八方的入侵就是一个证明。但是,在古典时代,技术进一高一历史试题第6页共8页步发展,使农业和文明的扩展大大超过过去,商队的路线已遍绕整个欧亚大陆,欧亚地区之间的相互联系更为紧密。

—摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三具有封土的贵族都有庄园法庭之司法权,这在西欧是普遍的状况。由地主贵族、俗人或僧侣,男爵或主教或主持在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、征收赋税的制度。而国王被缩成一个阴影而已。

—据马克春《西欧封建经济形态研究》

基督教不仅将一种新的信仰体系、价值观念和生活方式带给西方社会,他还将一种新的社团组织、社会秩序和权力结构嵌入罗马国家以及后来的西欧日耳曼社会,从而造成了西欧社会的二元分化:在同一社会共同体内,成长起相互平行的教权与王权。教权与王权是连体的双头鹰,因为其二元分化,产生相互的竞争、摩擦和厮杀;由于其共生于同一共同体,所以便相互依存,相互纠结,相互渗透,难解难分。

—据丛日云《在上帝和凯撒之间:基督教二元政治观与近代自由主义》

⑴根据材料一,指出这两部著作对“世界古代文明”叙述的异同。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古典时代欧亚联系加强的条件。(6分)

⑶根据材料三和所学知识,概括中古西欧社会的特点。(6分)

27.阅读材料,回答问题(12分)

材料《红楼梦》中出现了许多关于同时代西方奢侈品的描述,留下了宝贵的历史资料。

“(刘姥姥)只听见咯当咯当的响声,大有似乎打夢柜筛面的一般,不免东瞧西望的,忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着一个秤砲般一物,却不住的乱幌。”这个乱晃的秤砲般的坠物,显然就是摆钟的摆。

宝玉房间里,“这镜子原是西洋机括,可以开合。不意刘姥姥乱摸之间,其力巧合,便撞开消息,掩过镜子,露出门来。(贾政一行人)及至门前,忽见迎面也进来了一群人,都与自己形相一样,却是玻璃大镜相照。”

元春省亲,“只见清流一带,势若游龙,两边石栏上,皆系水晶玻璃各色风灯,点的如银光雪浪……诸灯上下争辉,真系玻璃世界,珠宝乾坤。“

宝玉屋里的丫头晴雯得了感冒,发烧头疼,鼻塞声重。宝玉便命麝月:“取鼻烟来,给她嗅些,痛打几个喷嚏,就通了关窍。'‘麝月果真去取了一个金厢双扣金星玻璃的一个扁盒来递与宝玉。宝玉道;“嗅些罢!走了气就不好了。"晴雯听说,忙用指甲挑了些嗅入鼻中,不怎样,便又多多挑了些嗅入。忽觉鼻中一股酸辣,透入内门,接连打了五六个喷嚏.眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子,笑道,“了不得,好爽快!拿纸来。”

——摘编自《海洋史研究(第十七辑)》

提取材料信息,对《红楼梦》中记载的西方奢侈品现象加以阐释。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一下图是19世纪英国国民收入总量及结构示意图。

材料二就我们所知,“自由主义”这个词在英语中第一次出现是在1819年;“激进主义”,在1820年;“社会主义'',在1832年;“保守主义'',在1835年;“个人主义"“立宪主义''“人文主义"“女权主义''和“君主主义"这些词,都是出现于19世纪30年代。“民族主义''和“共产主义"这两个词则在19世纪40年代才出现。到19世纪50年代,在说英语的世界中才出现“资本主义"这个词(法语中使用“资本主义"这个词则早得多)。一般人听到“马克思主义"这个词还要更晚一些,虽然马克思的学说产生于并且也反映了19世纪40年代这一动乱的时期。

——摘编自[美]R R.帕尔默《近现代世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国国民收入总量及结构的主要变化;(6分)并分析这些变化产生的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪上半期欧洲意识形态领域呈现的特征,并概括这一特征出现的原因。(8分)

2021—2022学年第二学期期中检测

高一历史答案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C D A C D D A A D B B

12 13 14 15

B C D B

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A C B B A A A C A B

26.(1)同:涉及的地域范围相同

异:《世界史》主要以河流来命名;《世界文明史》主要以国家和地区来命名。(6分)

(2)条件:生产力的提高;商业贸易的发展;帝国的出现及扩展。(6分)

(3)特点:封建领主在其领地内独立行使权力(或拥有司法、行政、赋税权力);基督教会拥有重要地位;教权与王权二元并行;王权受限。(6分)

27.(12分)

示例:

信息:材料中涉及的西方奢侈品主要有自鸣钟(摆钟),穿衣镜、水晶玻璃灯、鼻烟等。

阐释:《红楼梦》中对西方奢侈品的记载,本质上是明清之际西学东渐的缩影。其出现是由于新航路开辟,欧洲工场手工业的发展,西方列强进行殖民扩张等带来的中西方贸易的发展所致。同时也与中国明清之际江南商品经济的发展,大量富裕人家及商帮的出现有一定的关联。这种记载既是曹雪芹基于早年生活经历和自家家世后来走向衰败的艺术再现,也是明清之际中国社会发展与迟滞、欧洲商业革命和世界市场开始形成的客观体现。

28.(1)变化:国民总收入增长了近8倍;第二、三产业较大幅度增长;农业、林业、渔业所占比重大幅度下降;制造业、煤矿业和建筑行业成为主导产业;贸易和运输业、来自政府、专业机构、国内服务行业以及海外的收入增长明显。(任意答出3点)(6分)

原因:经过两次工业革命,英国成为“世界工厂”;海外殖民地和市场广阔;工业化和城市化进程加快。(6分)

(2)特征:思想领域思潮竞起、百家争鸣。(2分)

原因:新旧势力矛盾尖锐,社会运动频繁发生;工业革命的开展;启蒙运动的影响;工人运动的发展;被压迫民族争取民族解放斗争的发展;女性意识的觉醒。(任意答出3点)(6分)

高一历史试题

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是正确的。)

1.当人类社会彻底脱离了丛林法则和弱肉强食的兽性,真正意义上的文明才产生。由此可知,为真正意义上人类文明产生提供前提的是

A.高度发展的釆集业 B.狩猎工具的改进

C.农耕和畜牧的产生 D.生产领域的社会分工

2.古代埃及神化法老并设官员处理政务和地方事务;古代印度以严格的种姓制度进行社会治理;古代希腊则出现了众多城邦,公民可直接参与国家管理。早期世界文明不同发展格局的形成主要源于

A.农耕和畜牧业产生的时间不同 B.宗教信仰体系存在着巨大差别

C.东西方文明的交流被人为隔断 D.自然环境及生产生活方式不同

3.为快速传递商业信息、记录账簿等,腓尼基人在当时已使用音符的基础上,进一步创造出一套拼音符号(腓尼基文字),成为书写的有力工具。可见,腓尼基字母的创造

A.体现了文明的传承与创新 B.使人类建立起全球性联系

C.是亚非欧文明传播的工具 D.反映出各国文字已经成熟

4.下列对西欧封建等级制度示意图中(见右图)各阶层之

间关系的表述,正确的是

A.小封建主通过耕种的方式向帝王效忠

B.大小封建主都是帝王的直接附庸

C.大小封建主之间构成领主与附庸的关系

D.各阶层之间没有严格的等级限制

5.1296年,教皇卜尼法斯八世发布敕令,宣布没有教皇许可,国王既不得向教士征税,教士也不得向国王交税,违者开除教籍。法国国王腓力四世接到这项敕令后立即采取对策,宣布未经国王允许,其臣民不得将金银、货币、武器、马匹输出国外。材料旨在说明中世纪西欧

A.人文主义广泛传播B.宗教改革成效显著

C.神学束缚,禁锢人性D.教俗二元、相互竞争

6.“不同文明与文化相遇的时候,其中某一种处在发展较高阶段的文明与文化,可能对另一种文化呈现倾斜式的“文化出超与这一论述相符的是

A.阿拉伯人把印度的数字传入欧洲 B.新罗效仿日本建立了中央集权国家

C.奥斯曼帝国把印度教改造为国教 D.日本效仿中国建立了中央集权国家

7.据史料记载:美洲拥有其他大陆没有的特殊农作物,如马铃薯、玉米、花生、番茄等。手工业有陶器、武器制造和农业工具加工。贸易物品包括棉布、蜂蜜、和奴隶等。由此可知,与古代非洲文明相比,古代美洲

A.经济发展过程中具有独立性 B.对外贸易扮演了重要角色

C.文化发展具有多样性 D.因自然环境阻碍了经济发展

8.即使哥伦布没有发现美洲大陆,达 伽马没有绕好望角航行,在以后的几十年中其他人也会这么做。总之,西方社会已经达到起飞点,即将起飞。最能说明上述观点的依据是

A.资本主义萌芽的发展 B.传播基督教思想的需要

C.转口贸易利润的刺激 D.造船和航海技术的进步

9.传统观念认为,达 伽马首航利润是全部航行成本的60倍。而现今很多学者对此提出疑问,通过去掉远航成本和船员船只的损失、史料査证并比较当时各地商品价格,认为实际利润可能只有航行成本的6倍。研究的变化表明

A.旧有历史研究成果没有任何价值 B.达 伽马贪图名誉谎报利润可耻

C.大众认知总是错误的 D.史论因时代不同而有所变化

10.历史学家指出:“大西洋一直是一道栅栏,一个终点。但在1500年左右,它一变而成为一座桥梁,一个启程之地,其巨大的影响波及各方。"“巨大的影响”包括

A欧洲贸易中心转到地中海沿岸B.世界开始从分散走向整体

C.欧洲的封建领主经济地位上升D.亚洲的古老帝国涅槃重生

11.1573年,西班牙开辟了拉丁美洲与亚洲之间的海上贸易通道,将大量来自中国的商品,尤其是丝绸运往拉美,形成跨太平洋的“丝一银”对流。这一现象的出现对中国而言

A.导致明朝放弃“海禁”政策 B.促进当时商品经济的发展

C.推动小农经济逐渐走向解体 D.中断原有的社会发展进程

12.下图是世界人口增长变化示意图。图中1600年前后世界人口数量发生较大变化的主要原因是

A.古代农业的产生 B.食物物种交流传播

C.工业革命的开展 D.世界进入长期和平

13.“文艺复兴这个术语是有争议的……中世纪人们对古典的兴趣并没有完全消失,相反,中世纪的某些特征在文艺复兴时期还表现得非常明显。”材料中的“某些特征”是指

A.科学在一定程度上的发展 B.对人性的尊重与弘扬

C.宗教作为文学艺术重要题材 D.天主教地位至高无上

14.欧洲的王权和宗教迷信依然盛行,神学仍然占据相当的地位。罗马教廷虽然已经不再是整个欧洲世俗世界的统治者,但欧洲人的思想观念和意识形态尚未发生根本性变化。为此,当时的思想家

A.倡导复兴古希腊罗马文化 B.致力推翻封建神学创世说

C.反对罗马教皇兜售赎罪券 D.抨击封建君主专制和愚昧

15.18世纪中后期,原本文学落后的德国,一批青年作家陡然掀起“狂飙突进”运动,如《少年维特之烦恼》的作者青年歌德和《阴谋与爱情》的作者青年席勒成为两只报春的燕子,以澎湃的激情高翔于欧洲上空,令人刮目相看。这一现象反映出

A.法国大革命传播自由平等博爱思想

B.启蒙思想家对于理性的反思

C.德国宗教改革推动德语文学的发展

D.德国统一完成促进文学的发展

16.下表中国家代号(字母)与言论对应正确的是:

A.美国 B.德意志 C.日本 D.俄国

17.1804颁布的《法国民法典》确认了平等的遗产分配规则、婚姻缔结的彻底世俗化以及封建土地税负的完全废除等,法典第8条规定:“所有法国人都享有民事权利,由此可见,《法国民法典》体现了

A.国家的权力属于人民 B.无产阶级的政治要求

C.资产阶级革命的成果 D.公共利益至上的原则

18.观察下图,图1到图2的变化说明

图218704900年世界石油产量变化情况

A.工业革命改变生产方式 B.动力能源结构发生革命

C.环境保护0益受到重视 D.交通工具出现重大突破

19.时间以天为单位,现在以分钟、以秒计……火车还教会人们守时,准时准点成了现代生活的准则,人们开始要随身带上一块表,时间概念是一个全新的概念。材料反映出工业革命

A.加速了城市化发展进程 B.改变了人们的生活方式

C.促进了新发明的出现 D.增强了工人的劳动强度

20.“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即

历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等……”材料中的“人类历史的发展规律”指的是

A.历史唯物主义B.辩证法思想

C.阶级斗争学说D.剩余价值理论

21.马克思对社会历史的分析方法不仅广泛运用于今天西方发达国家的人文社会科学,而且还广泛运用于政治家的演说、记者的新闻报道和报章杂志的思想传播中。“八小时工作制”“五一国际劳动节”等马克思主义话语已经变成很多国家老百姓的大众文化内容。这说明马克思主义

A.深刻影响人类现代文化发展 B.推动西方国家工人运动的发展

C.随着实践变化而不断地创新 D.揭示人类社会发展的客观规律

22.有学者认为,1880年时的世界,是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的。这反映了

A.殖民体系的不公正性 B.资本主义的先进性

C.全球联系进一步加强 D.民族解放运动高涨

23.坦桑尼亚作家阿卜杜勒一拉扎克 古尔纳的作品主要描述后殖民时代非洲人民的生存状况,聚焦于身份认同、种族冲突及历史书写等。他的作品

A.洋溢着浪漫主义的情怀 B.体现了人们对理性主义的反思

C.探索着殖民主义的影响 D.反映了西方社会的迷茫和焦虑

24.20世纪初,亚洲开始改变沉睡状态,“在世界历史上的地位发生了重大变化,从被宰割、被奴役的因素转变为积极的革命因素二这根源于

A.民族资本主义得到一定发展 B.亚洲人民反帝斗争走向联合

C.亚洲民族民主革命运动高涨 D.世界殖民体系的衰退和瓦解

25.下图是反映二十世纪初拉美政治状况的漫画,标题为“加勒比海的大棒,该漫画旨在说明美国

A.维护美洲的独立B.干涉拉美的内政

C.维护世界的和平D.促进拉美的发展

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共3个小题。其中26题18分,27题12分,28题20分,共50分)

26.阅读材料,回答问题。

材料一史学著作中关于“世界古代文明”的目录

—吴于盧、齐世荣《世界史》

—马克春《世界文明史》

材料二到公元1世纪,罗马帝国、安息帝国、贵霜帝国和汉帝国一起,连成了一条从苏格兰高地到中国、横贯欧亚大陆的文明地带,从而使各帝国在一定程度上能相互影响。当然,即使早在古代文明时期,也始终存在着某种地区之间的相互接触,如游牧部落向四面八方的入侵就是一个证明。但是,在古典时代,技术进一高一历史试题第6页共8页步发展,使农业和文明的扩展大大超过过去,商队的路线已遍绕整个欧亚大陆,欧亚地区之间的相互联系更为紧密。

—摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三具有封土的贵族都有庄园法庭之司法权,这在西欧是普遍的状况。由地主贵族、俗人或僧侣,男爵或主教或主持在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、征收赋税的制度。而国王被缩成一个阴影而已。

—据马克春《西欧封建经济形态研究》

基督教不仅将一种新的信仰体系、价值观念和生活方式带给西方社会,他还将一种新的社团组织、社会秩序和权力结构嵌入罗马国家以及后来的西欧日耳曼社会,从而造成了西欧社会的二元分化:在同一社会共同体内,成长起相互平行的教权与王权。教权与王权是连体的双头鹰,因为其二元分化,产生相互的竞争、摩擦和厮杀;由于其共生于同一共同体,所以便相互依存,相互纠结,相互渗透,难解难分。

—据丛日云《在上帝和凯撒之间:基督教二元政治观与近代自由主义》

⑴根据材料一,指出这两部著作对“世界古代文明”叙述的异同。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古典时代欧亚联系加强的条件。(6分)

⑶根据材料三和所学知识,概括中古西欧社会的特点。(6分)

27.阅读材料,回答问题(12分)

材料《红楼梦》中出现了许多关于同时代西方奢侈品的描述,留下了宝贵的历史资料。

“(刘姥姥)只听见咯当咯当的响声,大有似乎打夢柜筛面的一般,不免东瞧西望的,忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着一个秤砲般一物,却不住的乱幌。”这个乱晃的秤砲般的坠物,显然就是摆钟的摆。

宝玉房间里,“这镜子原是西洋机括,可以开合。不意刘姥姥乱摸之间,其力巧合,便撞开消息,掩过镜子,露出门来。(贾政一行人)及至门前,忽见迎面也进来了一群人,都与自己形相一样,却是玻璃大镜相照。”

元春省亲,“只见清流一带,势若游龙,两边石栏上,皆系水晶玻璃各色风灯,点的如银光雪浪……诸灯上下争辉,真系玻璃世界,珠宝乾坤。“

宝玉屋里的丫头晴雯得了感冒,发烧头疼,鼻塞声重。宝玉便命麝月:“取鼻烟来,给她嗅些,痛打几个喷嚏,就通了关窍。'‘麝月果真去取了一个金厢双扣金星玻璃的一个扁盒来递与宝玉。宝玉道;“嗅些罢!走了气就不好了。"晴雯听说,忙用指甲挑了些嗅入鼻中,不怎样,便又多多挑了些嗅入。忽觉鼻中一股酸辣,透入内门,接连打了五六个喷嚏.眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子,笑道,“了不得,好爽快!拿纸来。”

——摘编自《海洋史研究(第十七辑)》

提取材料信息,对《红楼梦》中记载的西方奢侈品现象加以阐释。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一下图是19世纪英国国民收入总量及结构示意图。

材料二就我们所知,“自由主义”这个词在英语中第一次出现是在1819年;“激进主义”,在1820年;“社会主义'',在1832年;“保守主义'',在1835年;“个人主义"“立宪主义''“人文主义"“女权主义''和“君主主义"这些词,都是出现于19世纪30年代。“民族主义''和“共产主义"这两个词则在19世纪40年代才出现。到19世纪50年代,在说英语的世界中才出现“资本主义"这个词(法语中使用“资本主义"这个词则早得多)。一般人听到“马克思主义"这个词还要更晚一些,虽然马克思的学说产生于并且也反映了19世纪40年代这一动乱的时期。

——摘编自[美]R R.帕尔默《近现代世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国国民收入总量及结构的主要变化;(6分)并分析这些变化产生的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪上半期欧洲意识形态领域呈现的特征,并概括这一特征出现的原因。(8分)

2021—2022学年第二学期期中检测

高一历史答案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C D A C D D A A D B B

12 13 14 15

B C D B

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A C B B A A A C A B

26.(1)同:涉及的地域范围相同

异:《世界史》主要以河流来命名;《世界文明史》主要以国家和地区来命名。(6分)

(2)条件:生产力的提高;商业贸易的发展;帝国的出现及扩展。(6分)

(3)特点:封建领主在其领地内独立行使权力(或拥有司法、行政、赋税权力);基督教会拥有重要地位;教权与王权二元并行;王权受限。(6分)

27.(12分)

示例:

信息:材料中涉及的西方奢侈品主要有自鸣钟(摆钟),穿衣镜、水晶玻璃灯、鼻烟等。

阐释:《红楼梦》中对西方奢侈品的记载,本质上是明清之际西学东渐的缩影。其出现是由于新航路开辟,欧洲工场手工业的发展,西方列强进行殖民扩张等带来的中西方贸易的发展所致。同时也与中国明清之际江南商品经济的发展,大量富裕人家及商帮的出现有一定的关联。这种记载既是曹雪芹基于早年生活经历和自家家世后来走向衰败的艺术再现,也是明清之际中国社会发展与迟滞、欧洲商业革命和世界市场开始形成的客观体现。

28.(1)变化:国民总收入增长了近8倍;第二、三产业较大幅度增长;农业、林业、渔业所占比重大幅度下降;制造业、煤矿业和建筑行业成为主导产业;贸易和运输业、来自政府、专业机构、国内服务行业以及海外的收入增长明显。(任意答出3点)(6分)

原因:经过两次工业革命,英国成为“世界工厂”;海外殖民地和市场广阔;工业化和城市化进程加快。(6分)

(2)特征:思想领域思潮竞起、百家争鸣。(2分)

原因:新旧势力矛盾尖锐,社会运动频繁发生;工业革命的开展;启蒙运动的影响;工人运动的发展;被压迫民族争取民族解放斗争的发展;女性意识的觉醒。(任意答出3点)(6分)

同课章节目录