2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理第17课中国古代的户籍制度与社会治理课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理第17课中国古代的户籍制度与社会治理课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 19:45:58 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

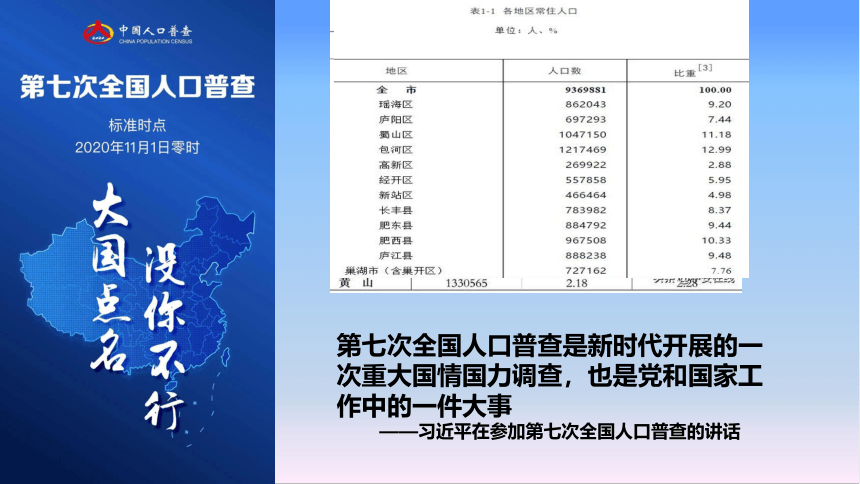

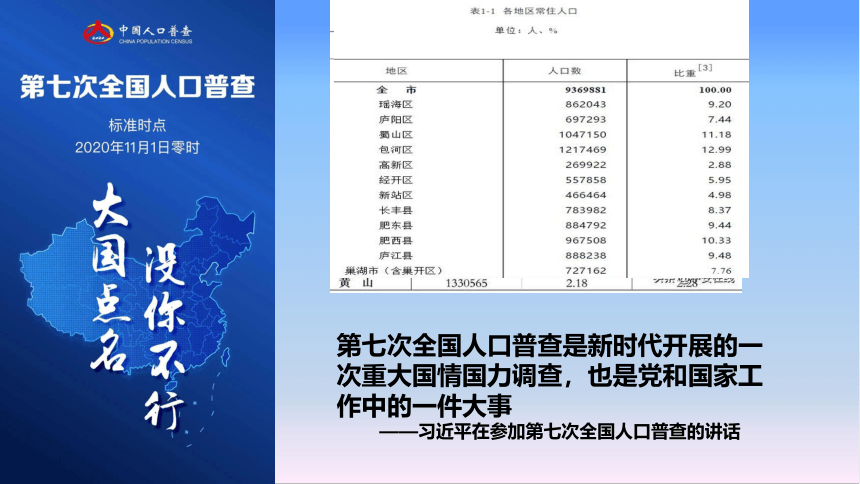

第七次全国人口普查是新时代开展的一次重大国情国力调查,也是党和国家工作中的一件大事

——习近平在参加第七次全国人口普查的讲话

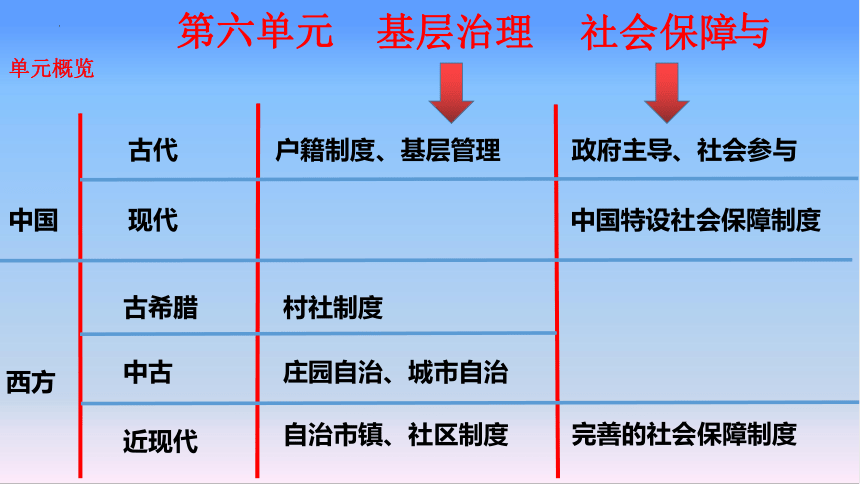

第六单元 与

中国

西方

古代

现代

古希腊

近现代

中古

政府主导、社会参与

户籍制度、基层管理

村社制度

中国特设社会保障制度

自治市镇、社区制度

庄园自治、城市自治

完善的社会保障制度

单元概览

基层治理

社会保障

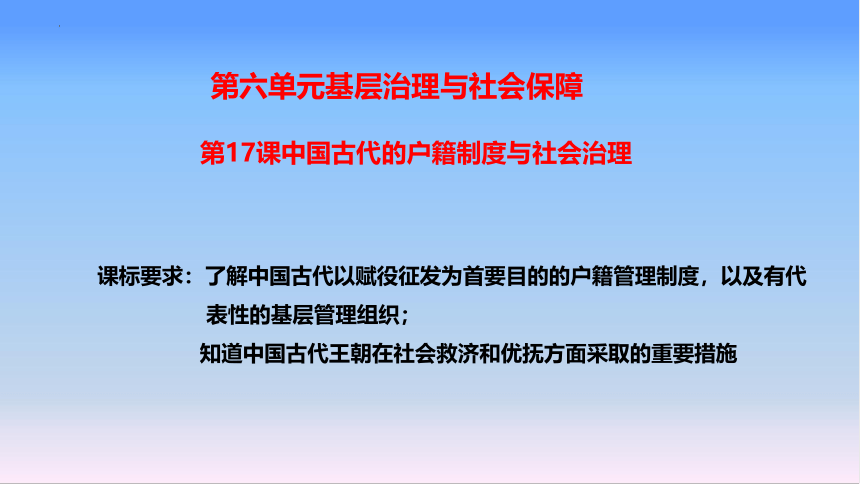

第17课中国古代的户籍制度与社会治理

第六单元基层治理与社会保障

课标要求:了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍管理制度,以及有代

表性的基层管理组织;

知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施

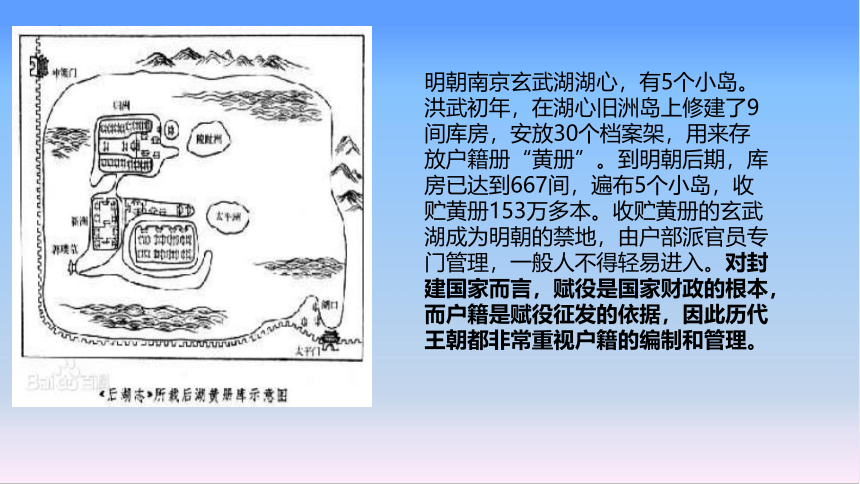

明朝南京玄武湖湖心,有5个小岛。洪武初年,在湖心旧洲岛上修建了9间库房,安放30个档案架,用来存放户籍册“黄册”。到明朝后期,库房已达到667间,遍布5个小岛,收贮黄册153万多本。收贮黄册的玄武湖成为明朝的禁地,由户部派官员专门管理,一般人不得轻易进入。对封建国家而言,赋役是国家财政的根本,而户籍是赋役征发的依据,因此历代王朝都非常重视户籍的编制和管理。

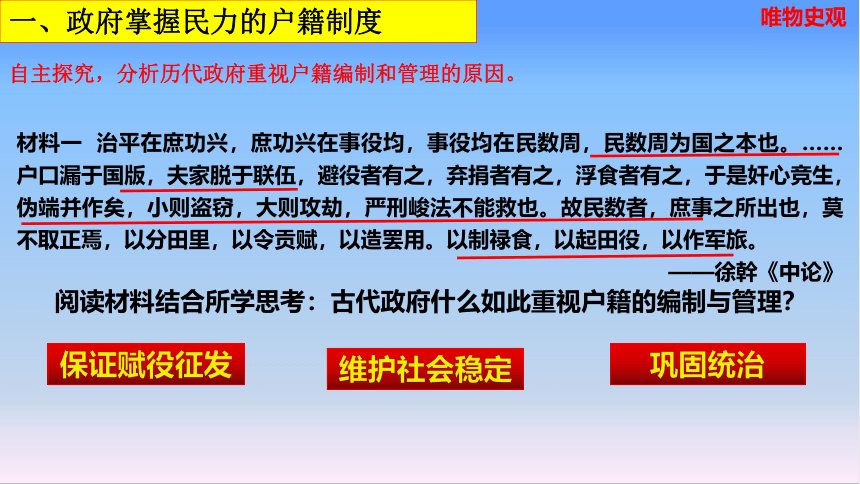

材料一 治平在庶功兴,庶功兴在事役均,事役均在民数周,民数周为国之本也。……户口漏于国版,夫家脱于联伍,避役者有之,弃捐者有之,浮食者有之,于是奸心竞生,伪端并作矣,小则盗窃,大则攻劫,严刑峻法不能救也。故民数者,庶事之所出也,莫不取正焉,以分田里,以令贡赋,以造罢用。以制禄食,以起田役,以作军旅。

——徐幹《中论》

巩固统治

维护社会稳定

保证赋役征发

阅读材料结合所学思考:古代政府什么如此重视户籍的编制与管理?

一、政府掌握民力的户籍制度

自主探究,分析历代政府重视户籍编制和管理的原因。

唯物史观

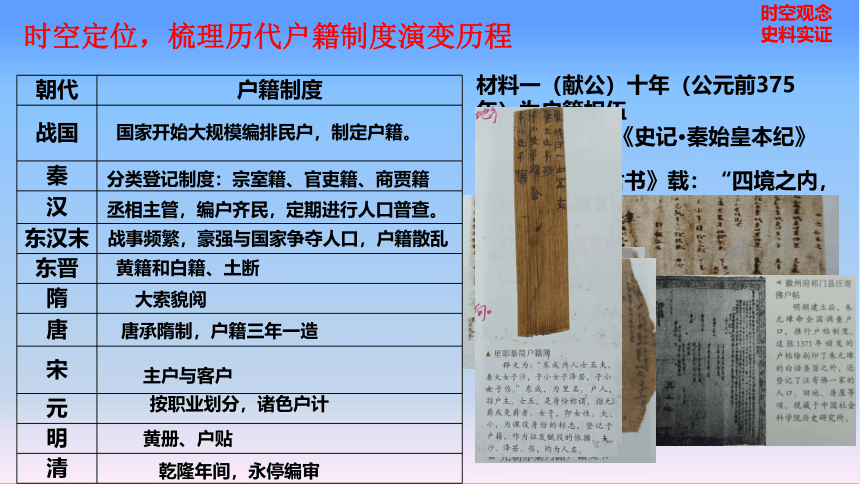

材料一(献公)十年(公元前375年)为户籍相伍

——《史记 秦始皇本纪》

材料二 《商君书》载:“四境之内,丈夫女子,皆有名于上,生者著,死者削”

——陈锋《中国古代户籍制度与人口税的演进》

时空定位,梳理历代户籍制度演变历程

朝代 户籍制度

战国

秦

汉

东汉末

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度:宗室籍、官吏籍、商贾籍

丞相主管,编户齐民,定期进行人口普查。

战事频繁,豪强与国家争夺人口,户籍散乱

黄籍和白籍、土断

大索貌阅

唐承隋制,户籍三年一造

主户与客户

按职业划分,诸色户计

黄册、户贴

乾隆年间,永停编审

国家开始大规模编排民户,制定户籍。

时空观念

史料实证

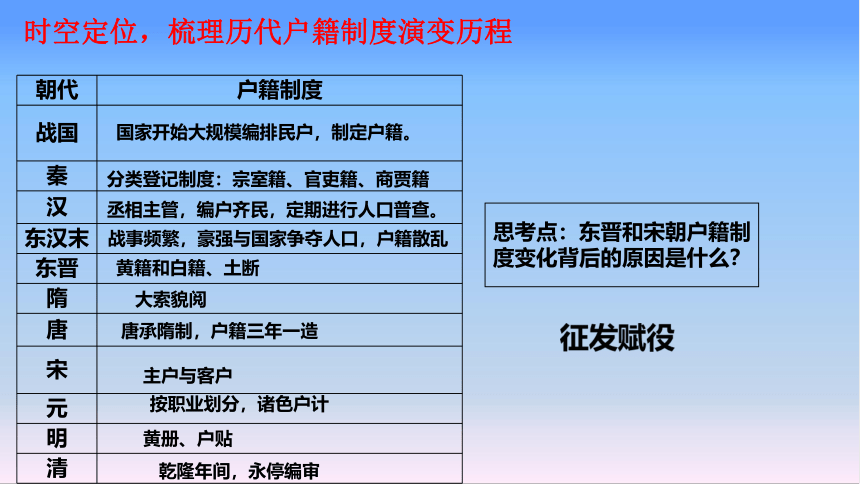

朝代 户籍制度

战国

秦

汉

东汉末

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度:宗室籍、官吏籍、商贾籍

丞相主管,编户齐民,定期进行人口普查。

战事频繁,豪强与国家争夺人口,户籍散乱

黄籍和白籍、土断

大索貌阅

唐承隋制,户籍三年一造

主户与客户

按职业划分,诸色户计

黄册、户贴

乾隆年间,永停编审

国家开始大规模编排民户,制定户籍。

时空定位,梳理历代户籍制度演变历程

思考点:东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么?

征发赋役

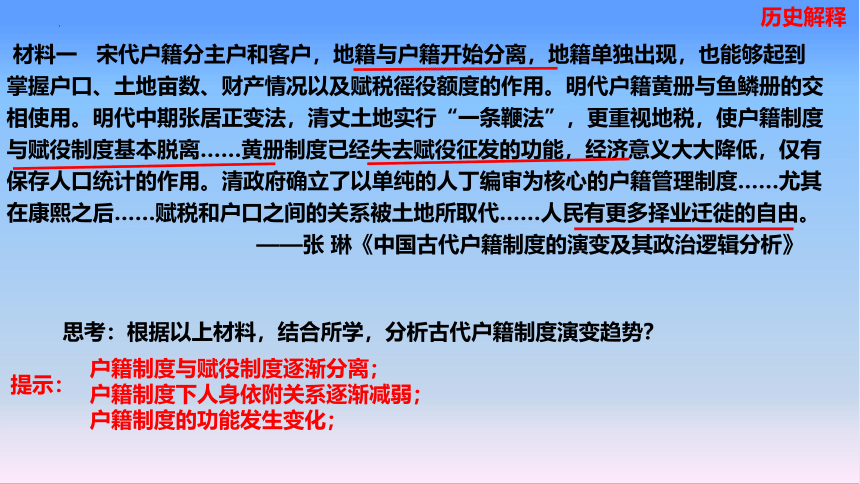

材料一 宋代户籍分主户和客户,地籍与户籍开始分离,地籍单独出现,也能够起到掌握户口、土地亩数、财产情况以及赋税徭役额度的作用。明代户籍黄册与鱼鳞册的交相使用。明代中期张居正变法,清丈土地实行“一条鞭法”,更重视地税,使户籍制度与赋役制度基本脱离……黄册制度已经失去赋役征发的功能,经济意义大大降低,仅有保存人口统计的作用。清政府确立了以单纯的人丁编审为核心的户籍管理制度……尤其在康熙之后……赋税和户口之间的关系被土地所取代……人民有更多择业迁徙的自由。

——张 琳《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》

户籍制度与赋役制度逐渐分离;

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

户籍制度的功能发生变化;

思考:根据以上材料,结合所学,分析古代户籍制度演变趋势?

提示:

历史解释

朝代 基层组织 社会治理

秦

汉

唐

宋

明

清

二、政权干预加强的基层治理

时空定位,梳理历代基层组织和基层治理的演变

乡(三老、游徼、啬夫)

里(里正)

亭(亭长)

什伍组织

乡、(坊)村、里

邻保制度

保甲制

里甲制

十家牌法

编制严密的保甲制

时空观念

材料一 在古代中国,县以下基层社会,具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构——功能替代物”的作用。费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——张研、牛贯杰《清史十五讲》整理

问题:根据材料一,总结古代中国基层治理的特点,结合所学,分析其其历史意义。

历史意义:节省了国家行政开支;有效治理了基层地方;稳定了基层

社会秩序;一定程度上推动了基层经济发展。

特点:地方自治色彩鲜明;

宗法关系扮演了重要角色;

官员治理与士绅管理相结合。

提示:

历史解释

合作探究:探寻历代基层治理的特点、作用

朝代 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

时空定位,概括古代中国政府救济与优抚政策的主要表现和特点

三、政府与民间共同参与的社会救助

常平仓制度

鸩杖

官方储备

民间积储

社仓义田

养病坊

宗族内部的救助活动兴起

福田院

众济院

养济院

慈善组织兴起

特点:

主体的多元化,政府和民间救济相结合,政府占主体地位,民间组织处于辅助地位;

方式和手段多样;

既包含制度建设,也涉及国家机构的建立与完善.

针对不同对象采取不同救济措施;

提示:

时空观念

历史解释

材料一 国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

——《孟子·寡人之于国也》

思考:根据材料,结合所学,分析中国古代进行社会救济与社会优抚的原因?

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少

保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助;

合作探究三: 中国古代社会救济的原因及评价

儒家的民本思想;

缓解社会矛盾、维护统治的需要。

提示:

经济要求:

思想渊源:

政治目的:

唯物史观

材料二:国古代的户籍制度……一是尽可能全面、彻底地掌握户口,二是千方百计保护、养殖户口,户口保养自然也是户籍制度的一个重要内容。

——宋昌斌《 中国户籍制度史》

思考:根据材料,结合教材P102学思之窗,思考如何评价古代社会救济与社会优抚?

积极作用:社会救济为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生

产活动的进行,缓和社会矛盾,稳定社会秩序,有利于维护统治。

局限:古代生产力水平达不到能普遍予以救助的水平,封建政府的阶级属性决

定了不可能对剥削对象予以全力救助,再加上封建官僚阶层贪污腐败等

行为,使得古代社会救济无法实现普遍化和经常化救助,覆盖面和力度

有限,不可能真正解决无助群体和贫苦农民的温饱问题

提示:

唯物史观

历史解释

翻开新中国社会保障事业发展史,1951年2月26日《中华人民共和国劳动保险条列》出台,掀开了新中国建设社会保障制度体系的大幕……随着改革开放的不断深入,建立国家、企业、个人共同负担的社会保障制度开始了探索之路。党的十六大,中央提出要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

——新华网《新中国60年社会保障事业发展综述》

家国情怀

目前,我国以社会保险为主体,包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内,功能完备的社会保障体系基本建成,基本医疗保险覆盖13.6亿人,基本养老保险覆盖近10亿人,是世界上规模最大的社会保障体系。

我们坚持发挥中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势,集中力量办大事,推动社会保障事业行稳致远;坚持人民至上,坚持共同富裕,把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

——习近平主持中央政治局第二十二次集体学习讲话

中国共产党始终代表最广大人民利益

中国特色社会主义制度优越性

家国情怀

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理

秦 分类登记制度 乡、里、亭 什伍组织

汉 丞相主管,编户齐民

东汉末 户籍散乱

东晋 黄籍和白籍、土断

隋 大索貌阅

唐 唐承隋制,户籍三年一造 乡、(坊)村、里 邻保制度

宋 主户与客户 保甲制

元 诸色户计

明 黄册 里甲制 十家牌法

清 永停编审 编制严密的保甲制

第17课 中国古代户籍制度与社会治理

征发赋役

稳定秩序

维护统治

户籍制度与赋役制度逐渐分离

政府对基层控制和干预加强

社会救济 优抚政策

鸩杖

常平仓制度

官方储备 民间积储 社仓义田 养病坊

宗族内部的救助活动兴起 福田院

众济院

慈善组织兴起 养济院

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

1.《睡虎地秦墓竹简·法律答问》载,居民“徙居”,要申请办理“更籍”,未经官府批准,不得随便迁徙;外出要持有“符”之类凭证,否则便为“阑亡”,“捕阑亡者”政府有赏;对于脱籍逃亡的人,国家惩办很严。据此记载,可以推断出秦时( )①政府重视户籍管理 ②客观上限制了商业③用法律管理老百姓 ④奖励战功以此为据

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

随堂演练

√

2.清朝前期,赋役实行固定的丁银,并实行摊丁入亩。这些赋税制度改革对户籍制度的影响是( )A.强化了户籍作为征收赋税的参考标准 B.开创了户籍分类登记的管理制度C.实行“主户”“客户”分籍管理办法D.削弱了户籍在赋税管理中的作用

√

3.《清朝文献通考》卷19载:“(1757年,顺天府更定保甲法规定)士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。”材料体现了顺天府基层管理的特点是( )

A.职业划分和赋税征收相统一 B.基层教化与兴办教育相统一

C.户籍管理与维护治安相统一 D.社会救济与狱讼赋税相统一

随堂演练

√

查阅资料,结合所学,思考古代基层治理对现代中国社会治理的借鉴意义?

课后作业

本课到此结束

谢 谢

第七次全国人口普查是新时代开展的一次重大国情国力调查,也是党和国家工作中的一件大事

——习近平在参加第七次全国人口普查的讲话

第六单元 与

中国

西方

古代

现代

古希腊

近现代

中古

政府主导、社会参与

户籍制度、基层管理

村社制度

中国特设社会保障制度

自治市镇、社区制度

庄园自治、城市自治

完善的社会保障制度

单元概览

基层治理

社会保障

第17课中国古代的户籍制度与社会治理

第六单元基层治理与社会保障

课标要求:了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍管理制度,以及有代

表性的基层管理组织;

知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施

明朝南京玄武湖湖心,有5个小岛。洪武初年,在湖心旧洲岛上修建了9间库房,安放30个档案架,用来存放户籍册“黄册”。到明朝后期,库房已达到667间,遍布5个小岛,收贮黄册153万多本。收贮黄册的玄武湖成为明朝的禁地,由户部派官员专门管理,一般人不得轻易进入。对封建国家而言,赋役是国家财政的根本,而户籍是赋役征发的依据,因此历代王朝都非常重视户籍的编制和管理。

材料一 治平在庶功兴,庶功兴在事役均,事役均在民数周,民数周为国之本也。……户口漏于国版,夫家脱于联伍,避役者有之,弃捐者有之,浮食者有之,于是奸心竞生,伪端并作矣,小则盗窃,大则攻劫,严刑峻法不能救也。故民数者,庶事之所出也,莫不取正焉,以分田里,以令贡赋,以造罢用。以制禄食,以起田役,以作军旅。

——徐幹《中论》

巩固统治

维护社会稳定

保证赋役征发

阅读材料结合所学思考:古代政府什么如此重视户籍的编制与管理?

一、政府掌握民力的户籍制度

自主探究,分析历代政府重视户籍编制和管理的原因。

唯物史观

材料一(献公)十年(公元前375年)为户籍相伍

——《史记 秦始皇本纪》

材料二 《商君书》载:“四境之内,丈夫女子,皆有名于上,生者著,死者削”

——陈锋《中国古代户籍制度与人口税的演进》

时空定位,梳理历代户籍制度演变历程

朝代 户籍制度

战国

秦

汉

东汉末

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度:宗室籍、官吏籍、商贾籍

丞相主管,编户齐民,定期进行人口普查。

战事频繁,豪强与国家争夺人口,户籍散乱

黄籍和白籍、土断

大索貌阅

唐承隋制,户籍三年一造

主户与客户

按职业划分,诸色户计

黄册、户贴

乾隆年间,永停编审

国家开始大规模编排民户,制定户籍。

时空观念

史料实证

朝代 户籍制度

战国

秦

汉

东汉末

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度:宗室籍、官吏籍、商贾籍

丞相主管,编户齐民,定期进行人口普查。

战事频繁,豪强与国家争夺人口,户籍散乱

黄籍和白籍、土断

大索貌阅

唐承隋制,户籍三年一造

主户与客户

按职业划分,诸色户计

黄册、户贴

乾隆年间,永停编审

国家开始大规模编排民户,制定户籍。

时空定位,梳理历代户籍制度演变历程

思考点:东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么?

征发赋役

材料一 宋代户籍分主户和客户,地籍与户籍开始分离,地籍单独出现,也能够起到掌握户口、土地亩数、财产情况以及赋税徭役额度的作用。明代户籍黄册与鱼鳞册的交相使用。明代中期张居正变法,清丈土地实行“一条鞭法”,更重视地税,使户籍制度与赋役制度基本脱离……黄册制度已经失去赋役征发的功能,经济意义大大降低,仅有保存人口统计的作用。清政府确立了以单纯的人丁编审为核心的户籍管理制度……尤其在康熙之后……赋税和户口之间的关系被土地所取代……人民有更多择业迁徙的自由。

——张 琳《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》

户籍制度与赋役制度逐渐分离;

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

户籍制度的功能发生变化;

思考:根据以上材料,结合所学,分析古代户籍制度演变趋势?

提示:

历史解释

朝代 基层组织 社会治理

秦

汉

唐

宋

明

清

二、政权干预加强的基层治理

时空定位,梳理历代基层组织和基层治理的演变

乡(三老、游徼、啬夫)

里(里正)

亭(亭长)

什伍组织

乡、(坊)村、里

邻保制度

保甲制

里甲制

十家牌法

编制严密的保甲制

时空观念

材料一 在古代中国,县以下基层社会,具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构——功能替代物”的作用。费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——张研、牛贯杰《清史十五讲》整理

问题:根据材料一,总结古代中国基层治理的特点,结合所学,分析其其历史意义。

历史意义:节省了国家行政开支;有效治理了基层地方;稳定了基层

社会秩序;一定程度上推动了基层经济发展。

特点:地方自治色彩鲜明;

宗法关系扮演了重要角色;

官员治理与士绅管理相结合。

提示:

历史解释

合作探究:探寻历代基层治理的特点、作用

朝代 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

时空定位,概括古代中国政府救济与优抚政策的主要表现和特点

三、政府与民间共同参与的社会救助

常平仓制度

鸩杖

官方储备

民间积储

社仓义田

养病坊

宗族内部的救助活动兴起

福田院

众济院

养济院

慈善组织兴起

特点:

主体的多元化,政府和民间救济相结合,政府占主体地位,民间组织处于辅助地位;

方式和手段多样;

既包含制度建设,也涉及国家机构的建立与完善.

针对不同对象采取不同救济措施;

提示:

时空观念

历史解释

材料一 国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

——《孟子·寡人之于国也》

思考:根据材料,结合所学,分析中国古代进行社会救济与社会优抚的原因?

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少

保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助;

合作探究三: 中国古代社会救济的原因及评价

儒家的民本思想;

缓解社会矛盾、维护统治的需要。

提示:

经济要求:

思想渊源:

政治目的:

唯物史观

材料二:国古代的户籍制度……一是尽可能全面、彻底地掌握户口,二是千方百计保护、养殖户口,户口保养自然也是户籍制度的一个重要内容。

——宋昌斌《 中国户籍制度史》

思考:根据材料,结合教材P102学思之窗,思考如何评价古代社会救济与社会优抚?

积极作用:社会救济为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生

产活动的进行,缓和社会矛盾,稳定社会秩序,有利于维护统治。

局限:古代生产力水平达不到能普遍予以救助的水平,封建政府的阶级属性决

定了不可能对剥削对象予以全力救助,再加上封建官僚阶层贪污腐败等

行为,使得古代社会救济无法实现普遍化和经常化救助,覆盖面和力度

有限,不可能真正解决无助群体和贫苦农民的温饱问题

提示:

唯物史观

历史解释

翻开新中国社会保障事业发展史,1951年2月26日《中华人民共和国劳动保险条列》出台,掀开了新中国建设社会保障制度体系的大幕……随着改革开放的不断深入,建立国家、企业、个人共同负担的社会保障制度开始了探索之路。党的十六大,中央提出要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

——新华网《新中国60年社会保障事业发展综述》

家国情怀

目前,我国以社会保险为主体,包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内,功能完备的社会保障体系基本建成,基本医疗保险覆盖13.6亿人,基本养老保险覆盖近10亿人,是世界上规模最大的社会保障体系。

我们坚持发挥中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势,集中力量办大事,推动社会保障事业行稳致远;坚持人民至上,坚持共同富裕,把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

——习近平主持中央政治局第二十二次集体学习讲话

中国共产党始终代表最广大人民利益

中国特色社会主义制度优越性

家国情怀

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理

秦 分类登记制度 乡、里、亭 什伍组织

汉 丞相主管,编户齐民

东汉末 户籍散乱

东晋 黄籍和白籍、土断

隋 大索貌阅

唐 唐承隋制,户籍三年一造 乡、(坊)村、里 邻保制度

宋 主户与客户 保甲制

元 诸色户计

明 黄册 里甲制 十家牌法

清 永停编审 编制严密的保甲制

第17课 中国古代户籍制度与社会治理

征发赋役

稳定秩序

维护统治

户籍制度与赋役制度逐渐分离

政府对基层控制和干预加强

社会救济 优抚政策

鸩杖

常平仓制度

官方储备 民间积储 社仓义田 养病坊

宗族内部的救助活动兴起 福田院

众济院

慈善组织兴起 养济院

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

1.《睡虎地秦墓竹简·法律答问》载,居民“徙居”,要申请办理“更籍”,未经官府批准,不得随便迁徙;外出要持有“符”之类凭证,否则便为“阑亡”,“捕阑亡者”政府有赏;对于脱籍逃亡的人,国家惩办很严。据此记载,可以推断出秦时( )①政府重视户籍管理 ②客观上限制了商业③用法律管理老百姓 ④奖励战功以此为据

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

随堂演练

√

2.清朝前期,赋役实行固定的丁银,并实行摊丁入亩。这些赋税制度改革对户籍制度的影响是( )A.强化了户籍作为征收赋税的参考标准 B.开创了户籍分类登记的管理制度C.实行“主户”“客户”分籍管理办法D.削弱了户籍在赋税管理中的作用

√

3.《清朝文献通考》卷19载:“(1757年,顺天府更定保甲法规定)士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。”材料体现了顺天府基层管理的特点是( )

A.职业划分和赋税征收相统一 B.基层教化与兴办教育相统一

C.户籍管理与维护治安相统一 D.社会救济与狱讼赋税相统一

随堂演练

√

查阅资料,结合所学,思考古代基层治理对现代中国社会治理的借鉴意义?

课后作业

本课到此结束

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理