第22课 活动课:中国传统节日的起源 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第22课 活动课:中国传统节日的起源 课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 76.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-23 16:54:58 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

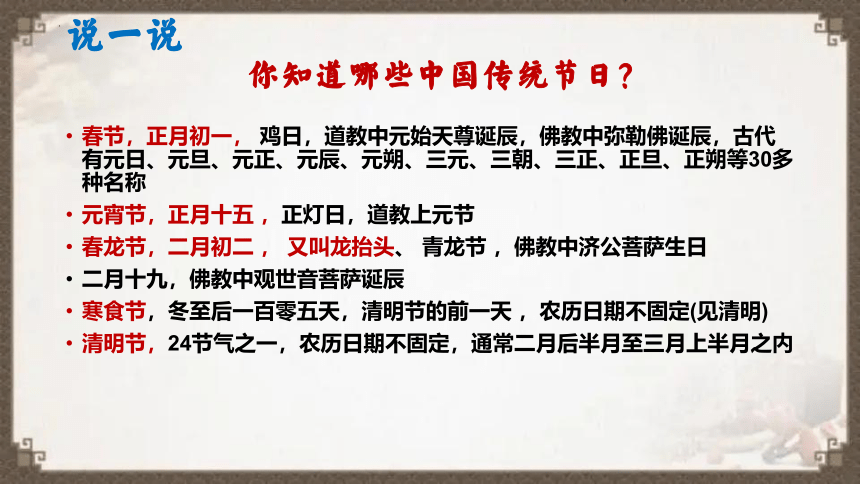

说一说

你知道哪些中国传统节日?

春节,正月初一, 鸡日,道教中元始天尊诞辰,佛教中弥勒佛诞辰,古代有元日、元旦、元正、元辰、元朔、三元、三朝、三正、正旦、正朔等30多种名称

元宵节,正月十五 ,正灯日,道教上元节

春龙节,二月初二 , 又叫龙抬头、 青龙节 ,佛教中济公菩萨生日

二月十九,佛教中观世音菩萨诞辰

寒食节,冬至后一百零五天,清明节的前一天 ,农历日期不固定(见清明)

清明节,24节气之一,农历日期不固定,通常二月后半月至三月上半月之内

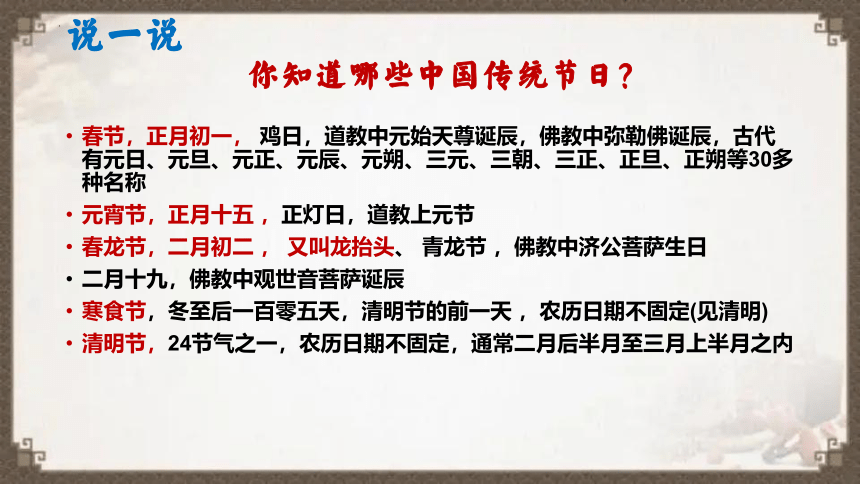

你知道哪些中国传统节日?

上巳节三月初三 ,姑娘回娘家,黄帝的诞辰,道教中真武大帝诞辰,神话中王母娘娘开蟠桃会

浴佛节(龙华会),四月初八 ,佛教中释迦牟尼诞辰

端午节,五月初五

七夕、七月七、乞巧节

七月十五 ,是地官舜的诞辰,佛教的盂兰盆节,有盂兰盆会传世,儒家俗称鬼节,道教称中元节

八月十五 ,中秋节

八月二十七,孔夫子诞辰

重阳节,九月初九

冬至,故又称日南至,亚岁(仅次于新年)

腊八节,十二月初八 ,佛教中释迦牟尼佛成道日

小年十二月二十三 祭灶节,祀灶日,俗称“过小年”

除夕、大年夜,十二月的最后一天 年除日、除日,大节夜、大尽等,民间称年三十、大年三十 ,封井(祭井神),贴春联,迎财神,吃年夜饭,守岁

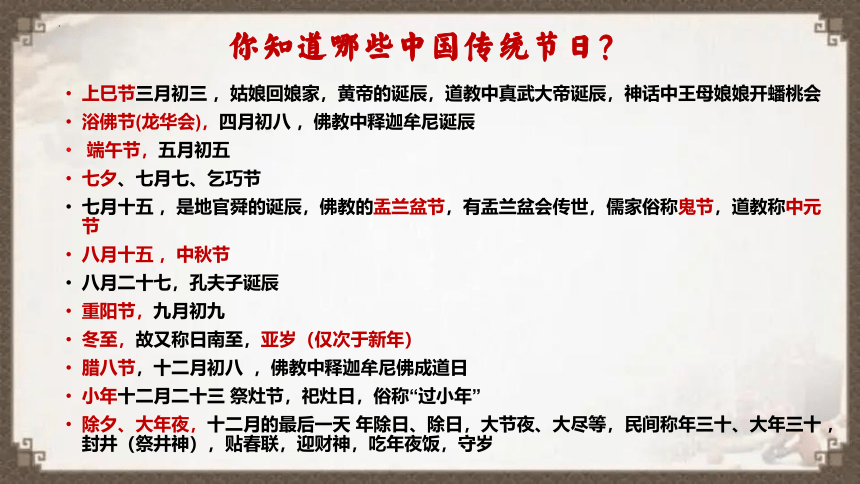

下面都是描写我国传统节日的诗词。

诗词中描写的分别是哪种传统节日?

新知导入

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

重五山村好,榴花忽已繁。

粽包分两髻,艾束著危冠。

乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。

风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。

—清明节

春节

端午节

清明节

第22课 中国传统节日的起源

学习目标:

春节、清明节、端午节、中秋节等

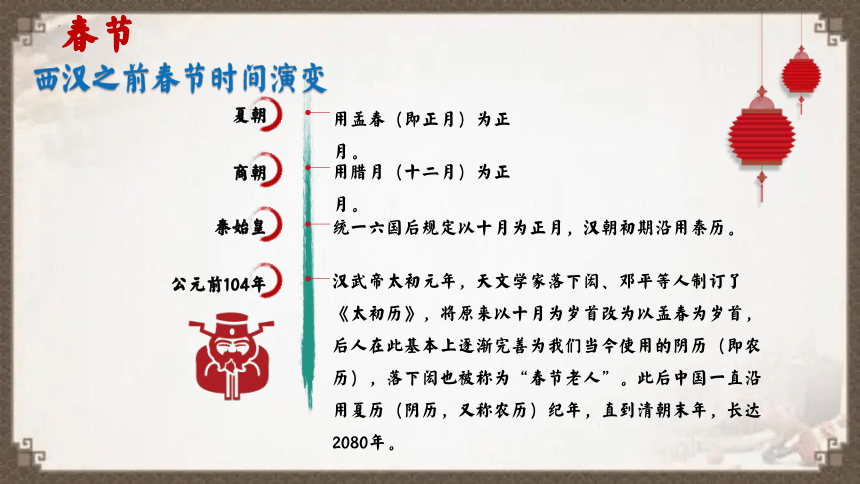

西汉之前春节时间演变

夏朝

用孟春(即正月)为正月。

商朝

用腊月(十二月)为正月。

秦始皇

统一六国后规定以十月为正月,汉朝初期沿用秦历。

公元前104年

汉武帝太初元年,天文学家落下闳、邓平等人制订了《太初历》,将原来以十月为岁首改为以孟春为岁首,后人在此基本上逐渐完善为我们当今使用的阴历(即农历),落下闳也被称为“春节老人”。此后中国一直沿用夏历(阴历,又称农历)纪年,直到清朝末年,长达2080年。

春节

春节的由来

春节传统名称为新年、大年、新岁,但口头上又称度岁,庆新岁、过年。古时春节曾专指节气中的立春,也被视为是一年的开始,后来改为农历正月初一开始为新年。一般至少要到正月十五(上元节)新年才结束,春节俗称“年节”,是中华民族最隆重的传统佳节。

自汉武帝太初元年始,以夏年(农历)正月初一首”(即“年”),年节的日期由此固定下来,延续至今。年节古称“元旦”。1911年辛亥革命以后,开始采用公历(阳历)计年,遂称公历1月1日为“元旦”,称农历正月初一为“春节”。

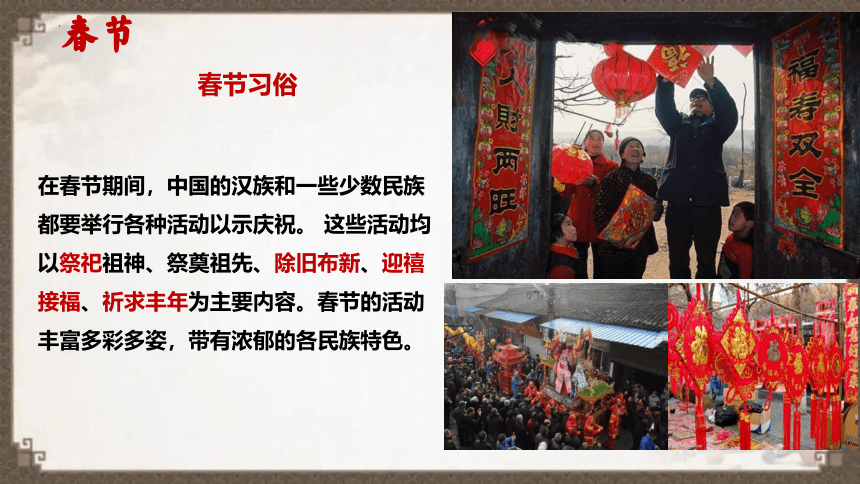

春节

春节习俗

在春节期间,中国的汉族和一些少数民族都要举行各种活动以示庆祝。 这些活动均以祭祀祖神、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容。春节的活动丰富多彩多姿,带有浓郁的各民族特色。

春节

南方年夜饭必不可少的两样菜:一是有头有尾完整的鱼,象征年年有余;二是丸子(圆子),象征团团圆圆。

北京:荸荠(必齐)

南方:年糕(年高)

北方:饺子(更岁交子,新年大发财,元宝滚进来)

春节

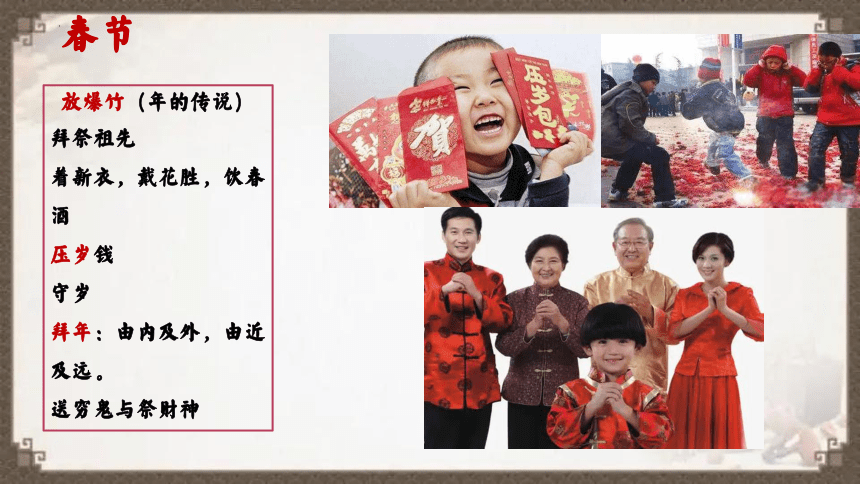

放爆竹(年的传说)

拜祭祖先

着新衣,戴花胜,饮春酒

压岁钱

守岁

拜年:由内及外,由近及远。

送穷鬼与祭财神

春节

先秦时期,就有了岁时的雏形;魏晋时已形成除夕守岁的习俗;唐朝时,人们除了登门拜年,还发明一种“拜年帖”;宋代人过年开始吃饺子,宋朝称饺子为“角子”。宋代已普遍开始用纸包火药做成爆竹;到了明朝,接灶神、贴门神、除夕守岁、十五赏灯会都已经盛行。清朝非常重视过年,宫廷过年十分奢华,皇帝有写福字下赐群臣的习俗。辛亥革命带来了全新的时代,政府提倡新历,传统过年不再休假。

《岁朝欢庆图》

春节的变迁

春节

清明起源源流

清明节是我国民间重要的传统节日,是重要的八个节日:上元、清明、立夏、端午、中元、中秋、冬至和除夕之一。一般是在 公历的四月五日,但其节期很长,有十日前八日后及十日前十日后两种说法,这近二十天内均属清明节。

清明节的起源,据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。

“清明节”的得名还源于我国农历24节气中的清明节气。冬至后第105天就是清明节气。清明节气共有15天。作为节气的清明,时间在春分之后。这时冬天已去,春意盎然,天气清朗,四野明净,大自然处处显示出勃勃生机。用“清明”称这个时期,是再恰当不过的一个词。

清明节

上巳节(三月三)

上巳(sì)节,俗称三月三,魏晋以后,成为水边饮宴、郊外游春的节日。

传统的上巳节,又称女儿节,这天可以女子主动追求男子。上巳节的恋爱的主题在宋朝以后逐渐渗透入清明节。

采桑子·清明上巳西湖好

欧阳修 宋

清明上巳西湖好,满目繁华。争道谁家。绿柳朱轮走钿车。

游人日暮相将去,醒醉喧哗。路转堤斜。直到城头总是花。

清明节

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

临安春雨初霁

陆游 (宋)

清明节

清明最早只是一种节气的名称,其变成纪念祖先的节日与寒食节有关。唐代以前,人们主要是以寒食节为主;唐代时,民间寒食、清明并举,官方规定清明和寒食节一起放假,清明开始具有某种国家法定节日的色彩。人们在清明扫墓的同时,也伴之以踏青游乐的活动,清明节也被人们称为踏青节;宋元时期,清明节逐渐取代寒食节的地位,并形成了一个以祭祖扫墓为中心,将寒食风俗与祭祀踏青等活动相融合的传统节日。明清大体承接前代旧制。民国时期,清明节这天,除了原有的扫墓、踏青等习俗,种树也被确定为常规项目。

清明节变迁

《寒 食》

唐 韩翃

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

端午节

青团

清明饭

艾粄

清明节

清明节习俗

扫墓

踏青

插柳

植树

放风筝

荡秋千

蹴鞠

登山

吃青团

祭祖

古

今

清明节

踏青

又叫春游。古时叫探春、寻春等。

四月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光。

民间习俗

植树

戴柳,插柳,植树

清明节

古时的秋千多用树桠枝为架,再栓上彩带做成。后来逐步发展为用两根绳索加上踏板的秋千。

蹴鞠,就是用足去踢球。这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。

过去,有的人把风筝放上蓝天后,便剪断牵线,据说这样能除病消灾,给自己带来好运。

放风筝

荡秋千

蹴鞠

民间习俗

清明节

扫墓

怀念的情愫

清明节是一个充满怀念的节日。人们向革命先烈纪念碑敬礼,缅怀先人;为逝去的亲人扫墓,寄托哀思。

学会感恩

在此意义上说,清明节可以算作是中国人自己的“感恩节”。传统节日中“知恩图报”的内涵,在不断提醒着现代人生前尽孝、薄葬厚养,学会感恩,并付诸实践。

民间习俗

清明节

端午节(五月初五):在中国传统阴阳数字信仰中,五属阳,阳阳重合,这一天是阳盛之日,也是阴气上升之时,古人认为这一天是极其神秘的时间点。

端午节起源于中国,最初为古代百越地区(长江中下游及以南一带)崇拜龙图腾的部族举行图腾祭祀的节日,百越之地春秋之前有在农历五月初五以龙舟竞渡形式举行部落图腾祭祀的习俗。后因战国时期的楚国(今湖北)诗人屈原在该日抱石跳汨罗江自尽,统治者为树立忠君爱国标签将端午作为纪念屈原的节日;部分地区也有纪念伍子胥、曹娥等说法。

自古以来端午节便有划龙舟及食粽等节日活动。端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国汉族的四大传统节日。 自2008年起,端午节被列为国家法定节假日。2006年5月,国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录;2009年9月,联合国教科文组织正式审议并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产,成为中国首个入选世界非遗的节日

端午节

端午节习俗

节日饰物与用品 节日饮食物品 仪式庆祝活动

端午节

五毒香囊、五彩线、

蒲剑艾虎

粽子

(南方:咸肉粽

北方:甜素粽)

雄黄酒

兰汤沐浴、

悬挂蒲艾、

龙舟竞渡

端午节

一 中秋节的起源

中秋节,又称月夕、秋节、八月节、拜月节或团圆节,时在农历八月十五。

一说它起源于古代帝王的祭祀活动。《礼记》上记载:“天子春朝日,秋夕月”,夕月就是祭月亮,说明早在春秋时代,帝王就已开始祭月、拜月了。后来贵族官吏和文人学士也相继仿效,逐步传到民间。

二是中秋节的起源和农业生产有关。秋天是收获的季节。“秋”字的解释是:“庄稼成熟曰秋”。八月中秋,农作物和各种果品陆续成熟,农民为了庆祝丰收,表达喜悦的心情,就以“中秋”这天作为节日。“中秋”就是秋天中间的意思,农历的八月是秋季中间的一个月,十五日又是这个月中间的一天,所以中秋节可能是古人“秋报”遗传下来的习俗。

中秋节

吃月饼:吃月饼以示“团圆”。

月饼,又叫胡饼、宫饼、月团、丰收饼、团圆饼等,是古代中秋祭拜月神的供品,后来人们逐渐把中秋赏月与品尝月饼合二为一,作为家人团圆的一大象征,慢慢的,月饼也就成为了节日的必备礼品。

二 中秋节的习俗

赏月:民间中秋赏月活动约始魏晋时期盛于唐宋。

中秋节

《中秋》

唐 刘得仁

两城相对峙,一水向东流。

今夜素娥月,何年黄鹤楼。

悠悠兰棹晚,渺渺荻花秋。

无奈柔肠断,关山总是愁。

三 中秋节的诗词

《水调歌头》

(宋)苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦。大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒!起舞弄清影,何似在人间!转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

中秋节

中国传统节日体现强大的文化凝聚力与民族凝聚力。

中国传统节日构建人与自然、人与人之间和谐的关系。

中国传统节日唤起人们对美的向往。

传统节日对社会生活有什么作用

课堂小结

中国是一个有着五千年悠久历史的文明古国,中国传统节日作为中国传统文化精神的体现之一,在社会发展中产生过深远影响。我们作为中学生,更要了解我们的传统节日,继承中华民族的历史传承和民族精神,为把我们国家建立得更加富强,为早日实现民族复兴之梦而努力学习。

单击此处添加文本

文本

文本

文本

文本

文本

练一练

1、正月十五元宵节是中华民族的传统节日,下列诗词中不是描绘元宵节的是 ( )

A.月上柳梢头,人约黄昏后

B.蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

C.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

D.正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑

C

单击此处添加文本

文本

文本

文本

文本

文本

练一练

2、农历五月初五为端午节,又称端阳节、五月节、艾节、夏节等。 若请你写一篇《端午节简介》,下列四组关键词,你会取用的应是 ( )

A.柳条 粽子 春耕 屈原

B.月亮 月饼 团圆 嫦娥

C.菊花 九层糕 敬老 晋文公

D.艾叶 粽子 龙舟 屈原

D

说一说

你知道哪些中国传统节日?

春节,正月初一, 鸡日,道教中元始天尊诞辰,佛教中弥勒佛诞辰,古代有元日、元旦、元正、元辰、元朔、三元、三朝、三正、正旦、正朔等30多种名称

元宵节,正月十五 ,正灯日,道教上元节

春龙节,二月初二 , 又叫龙抬头、 青龙节 ,佛教中济公菩萨生日

二月十九,佛教中观世音菩萨诞辰

寒食节,冬至后一百零五天,清明节的前一天 ,农历日期不固定(见清明)

清明节,24节气之一,农历日期不固定,通常二月后半月至三月上半月之内

你知道哪些中国传统节日?

上巳节三月初三 ,姑娘回娘家,黄帝的诞辰,道教中真武大帝诞辰,神话中王母娘娘开蟠桃会

浴佛节(龙华会),四月初八 ,佛教中释迦牟尼诞辰

端午节,五月初五

七夕、七月七、乞巧节

七月十五 ,是地官舜的诞辰,佛教的盂兰盆节,有盂兰盆会传世,儒家俗称鬼节,道教称中元节

八月十五 ,中秋节

八月二十七,孔夫子诞辰

重阳节,九月初九

冬至,故又称日南至,亚岁(仅次于新年)

腊八节,十二月初八 ,佛教中释迦牟尼佛成道日

小年十二月二十三 祭灶节,祀灶日,俗称“过小年”

除夕、大年夜,十二月的最后一天 年除日、除日,大节夜、大尽等,民间称年三十、大年三十 ,封井(祭井神),贴春联,迎财神,吃年夜饭,守岁

下面都是描写我国传统节日的诗词。

诗词中描写的分别是哪种传统节日?

新知导入

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

重五山村好,榴花忽已繁。

粽包分两髻,艾束著危冠。

乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。

风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。

—清明节

春节

端午节

清明节

第22课 中国传统节日的起源

学习目标:

春节、清明节、端午节、中秋节等

西汉之前春节时间演变

夏朝

用孟春(即正月)为正月。

商朝

用腊月(十二月)为正月。

秦始皇

统一六国后规定以十月为正月,汉朝初期沿用秦历。

公元前104年

汉武帝太初元年,天文学家落下闳、邓平等人制订了《太初历》,将原来以十月为岁首改为以孟春为岁首,后人在此基本上逐渐完善为我们当今使用的阴历(即农历),落下闳也被称为“春节老人”。此后中国一直沿用夏历(阴历,又称农历)纪年,直到清朝末年,长达2080年。

春节

春节的由来

春节传统名称为新年、大年、新岁,但口头上又称度岁,庆新岁、过年。古时春节曾专指节气中的立春,也被视为是一年的开始,后来改为农历正月初一开始为新年。一般至少要到正月十五(上元节)新年才结束,春节俗称“年节”,是中华民族最隆重的传统佳节。

自汉武帝太初元年始,以夏年(农历)正月初一首”(即“年”),年节的日期由此固定下来,延续至今。年节古称“元旦”。1911年辛亥革命以后,开始采用公历(阳历)计年,遂称公历1月1日为“元旦”,称农历正月初一为“春节”。

春节

春节习俗

在春节期间,中国的汉族和一些少数民族都要举行各种活动以示庆祝。 这些活动均以祭祀祖神、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容。春节的活动丰富多彩多姿,带有浓郁的各民族特色。

春节

南方年夜饭必不可少的两样菜:一是有头有尾完整的鱼,象征年年有余;二是丸子(圆子),象征团团圆圆。

北京:荸荠(必齐)

南方:年糕(年高)

北方:饺子(更岁交子,新年大发财,元宝滚进来)

春节

放爆竹(年的传说)

拜祭祖先

着新衣,戴花胜,饮春酒

压岁钱

守岁

拜年:由内及外,由近及远。

送穷鬼与祭财神

春节

先秦时期,就有了岁时的雏形;魏晋时已形成除夕守岁的习俗;唐朝时,人们除了登门拜年,还发明一种“拜年帖”;宋代人过年开始吃饺子,宋朝称饺子为“角子”。宋代已普遍开始用纸包火药做成爆竹;到了明朝,接灶神、贴门神、除夕守岁、十五赏灯会都已经盛行。清朝非常重视过年,宫廷过年十分奢华,皇帝有写福字下赐群臣的习俗。辛亥革命带来了全新的时代,政府提倡新历,传统过年不再休假。

《岁朝欢庆图》

春节的变迁

春节

清明起源源流

清明节是我国民间重要的传统节日,是重要的八个节日:上元、清明、立夏、端午、中元、中秋、冬至和除夕之一。一般是在 公历的四月五日,但其节期很长,有十日前八日后及十日前十日后两种说法,这近二十天内均属清明节。

清明节的起源,据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。

“清明节”的得名还源于我国农历24节气中的清明节气。冬至后第105天就是清明节气。清明节气共有15天。作为节气的清明,时间在春分之后。这时冬天已去,春意盎然,天气清朗,四野明净,大自然处处显示出勃勃生机。用“清明”称这个时期,是再恰当不过的一个词。

清明节

上巳节(三月三)

上巳(sì)节,俗称三月三,魏晋以后,成为水边饮宴、郊外游春的节日。

传统的上巳节,又称女儿节,这天可以女子主动追求男子。上巳节的恋爱的主题在宋朝以后逐渐渗透入清明节。

采桑子·清明上巳西湖好

欧阳修 宋

清明上巳西湖好,满目繁华。争道谁家。绿柳朱轮走钿车。

游人日暮相将去,醒醉喧哗。路转堤斜。直到城头总是花。

清明节

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

临安春雨初霁

陆游 (宋)

清明节

清明最早只是一种节气的名称,其变成纪念祖先的节日与寒食节有关。唐代以前,人们主要是以寒食节为主;唐代时,民间寒食、清明并举,官方规定清明和寒食节一起放假,清明开始具有某种国家法定节日的色彩。人们在清明扫墓的同时,也伴之以踏青游乐的活动,清明节也被人们称为踏青节;宋元时期,清明节逐渐取代寒食节的地位,并形成了一个以祭祖扫墓为中心,将寒食风俗与祭祀踏青等活动相融合的传统节日。明清大体承接前代旧制。民国时期,清明节这天,除了原有的扫墓、踏青等习俗,种树也被确定为常规项目。

清明节变迁

《寒 食》

唐 韩翃

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

端午节

青团

清明饭

艾粄

清明节

清明节习俗

扫墓

踏青

插柳

植树

放风筝

荡秋千

蹴鞠

登山

吃青团

祭祖

古

今

清明节

踏青

又叫春游。古时叫探春、寻春等。

四月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光。

民间习俗

植树

戴柳,插柳,植树

清明节

古时的秋千多用树桠枝为架,再栓上彩带做成。后来逐步发展为用两根绳索加上踏板的秋千。

蹴鞠,就是用足去踢球。这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。

过去,有的人把风筝放上蓝天后,便剪断牵线,据说这样能除病消灾,给自己带来好运。

放风筝

荡秋千

蹴鞠

民间习俗

清明节

扫墓

怀念的情愫

清明节是一个充满怀念的节日。人们向革命先烈纪念碑敬礼,缅怀先人;为逝去的亲人扫墓,寄托哀思。

学会感恩

在此意义上说,清明节可以算作是中国人自己的“感恩节”。传统节日中“知恩图报”的内涵,在不断提醒着现代人生前尽孝、薄葬厚养,学会感恩,并付诸实践。

民间习俗

清明节

端午节(五月初五):在中国传统阴阳数字信仰中,五属阳,阳阳重合,这一天是阳盛之日,也是阴气上升之时,古人认为这一天是极其神秘的时间点。

端午节起源于中国,最初为古代百越地区(长江中下游及以南一带)崇拜龙图腾的部族举行图腾祭祀的节日,百越之地春秋之前有在农历五月初五以龙舟竞渡形式举行部落图腾祭祀的习俗。后因战国时期的楚国(今湖北)诗人屈原在该日抱石跳汨罗江自尽,统治者为树立忠君爱国标签将端午作为纪念屈原的节日;部分地区也有纪念伍子胥、曹娥等说法。

自古以来端午节便有划龙舟及食粽等节日活动。端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国汉族的四大传统节日。 自2008年起,端午节被列为国家法定节假日。2006年5月,国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录;2009年9月,联合国教科文组织正式审议并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产,成为中国首个入选世界非遗的节日

端午节

端午节习俗

节日饰物与用品 节日饮食物品 仪式庆祝活动

端午节

五毒香囊、五彩线、

蒲剑艾虎

粽子

(南方:咸肉粽

北方:甜素粽)

雄黄酒

兰汤沐浴、

悬挂蒲艾、

龙舟竞渡

端午节

一 中秋节的起源

中秋节,又称月夕、秋节、八月节、拜月节或团圆节,时在农历八月十五。

一说它起源于古代帝王的祭祀活动。《礼记》上记载:“天子春朝日,秋夕月”,夕月就是祭月亮,说明早在春秋时代,帝王就已开始祭月、拜月了。后来贵族官吏和文人学士也相继仿效,逐步传到民间。

二是中秋节的起源和农业生产有关。秋天是收获的季节。“秋”字的解释是:“庄稼成熟曰秋”。八月中秋,农作物和各种果品陆续成熟,农民为了庆祝丰收,表达喜悦的心情,就以“中秋”这天作为节日。“中秋”就是秋天中间的意思,农历的八月是秋季中间的一个月,十五日又是这个月中间的一天,所以中秋节可能是古人“秋报”遗传下来的习俗。

中秋节

吃月饼:吃月饼以示“团圆”。

月饼,又叫胡饼、宫饼、月团、丰收饼、团圆饼等,是古代中秋祭拜月神的供品,后来人们逐渐把中秋赏月与品尝月饼合二为一,作为家人团圆的一大象征,慢慢的,月饼也就成为了节日的必备礼品。

二 中秋节的习俗

赏月:民间中秋赏月活动约始魏晋时期盛于唐宋。

中秋节

《中秋》

唐 刘得仁

两城相对峙,一水向东流。

今夜素娥月,何年黄鹤楼。

悠悠兰棹晚,渺渺荻花秋。

无奈柔肠断,关山总是愁。

三 中秋节的诗词

《水调歌头》

(宋)苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦。大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒!起舞弄清影,何似在人间!转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

中秋节

中国传统节日体现强大的文化凝聚力与民族凝聚力。

中国传统节日构建人与自然、人与人之间和谐的关系。

中国传统节日唤起人们对美的向往。

传统节日对社会生活有什么作用

课堂小结

中国是一个有着五千年悠久历史的文明古国,中国传统节日作为中国传统文化精神的体现之一,在社会发展中产生过深远影响。我们作为中学生,更要了解我们的传统节日,继承中华民族的历史传承和民族精神,为把我们国家建立得更加富强,为早日实现民族复兴之梦而努力学习。

单击此处添加文本

文本

文本

文本

文本

文本

练一练

1、正月十五元宵节是中华民族的传统节日,下列诗词中不是描绘元宵节的是 ( )

A.月上柳梢头,人约黄昏后

B.蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

C.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

D.正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑

C

单击此处添加文本

文本

文本

文本

文本

文本

练一练

2、农历五月初五为端午节,又称端阳节、五月节、艾节、夏节等。 若请你写一篇《端午节简介》,下列四组关键词,你会取用的应是 ( )

A.柳条 粽子 春耕 屈原

B.月亮 月饼 团圆 嫦娥

C.菊花 九层糕 敬老 晋文公

D.艾叶 粽子 龙舟 屈原

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源