有教无类

图片预览

文档简介

课件37张PPT。有教无类江西省安义中学 胡家道说一说“无类”指什么?一、不分身份、地位均要教育。

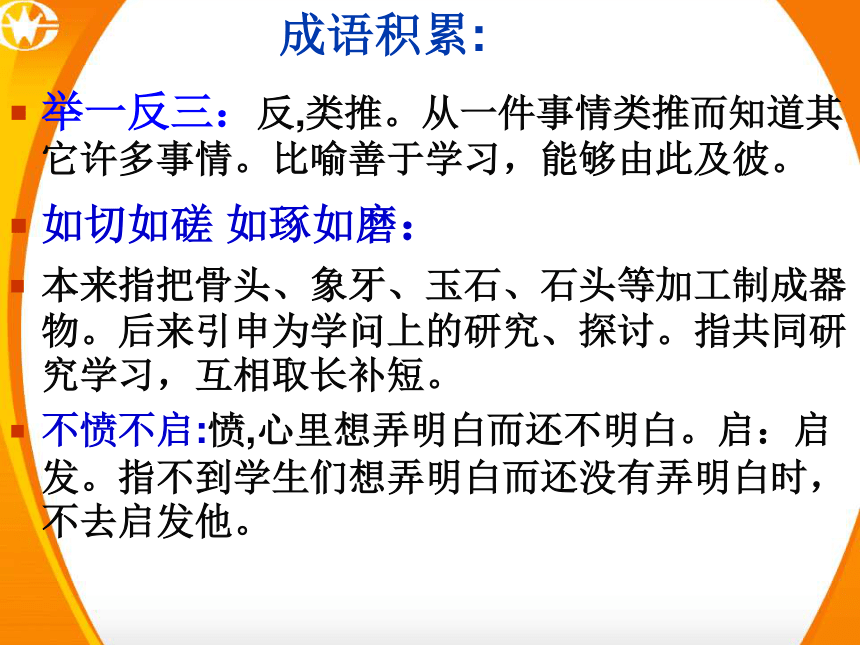

二、不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。举一反三:反,类推。从一件事情类推而知道其它许多事情。比喻善于学习,能够由此及彼。

如切如磋 如琢如磨:

本来指把骨头、象牙、玉石、石头等加工制成器物。后来引申为学问上的研究、探讨。指共同研究学习,互相取长补短。

不愤不启:愤,心里想弄明白而还不明白。启:启发。指不到学生们想弄明白而还没有弄明白时,不去启发他。成语积累:1、子曰:“有教无类。”

2、子曰:“中人以上,可以语上也;中人以

下,不可以语上也。”教,教育。类,类别。无类,没有类别,一律平等

资质中等的普通人,一般人告诉他高深的学问和道理【译文】 孔子说:“资质中等以上的人,可以告诉他高深的学问和道理;资质中等以下的人,不可以告诉他高深的学问和道理。”【译文】孔子说:“人人我都教育,没有区别!因材施教中人:资质中等的普通人,一般人。语:(yǜ)告诉。上:高深的学问和道理。【评析】“无类”是指:一、不分身份、地位均要教育。二、不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。

所谓有教无类,是指对所有的人都进行教育而没有类的区别,即不因为贫富地、贵践、智愚、善恶等原因把一些人人排除在教育对象之外。孔子这类么说,也这么做。他以卓有成效的实践,改变了教育对象限于统治阶层的历史传统,开创了平民教育的新纪元。 【评析】

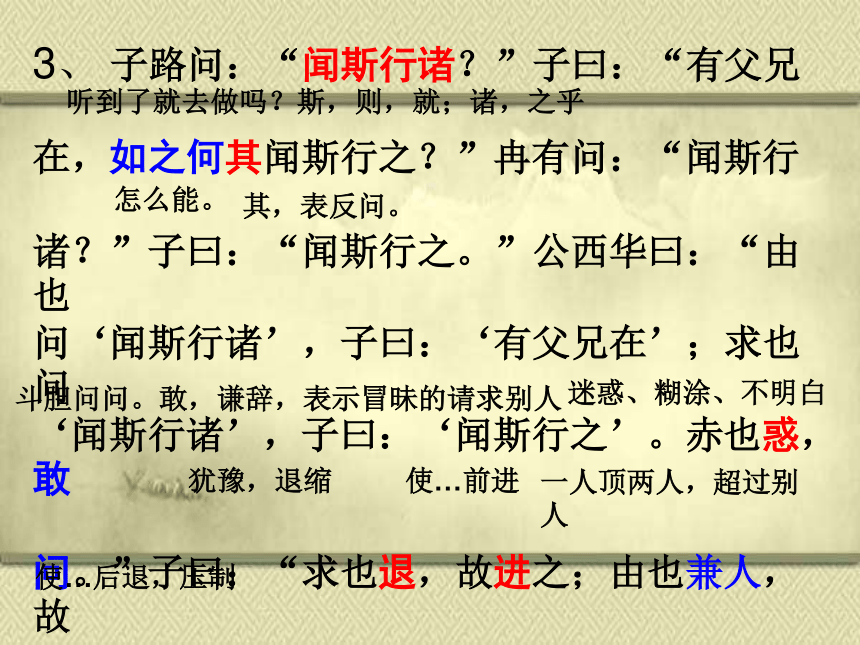

这句孔子的自白,让后人看到,这位万世师表的人物他也是有想法的,什么样的人用什么样的教法。孔子重视学习和思考的关系,所以他说“学而不思则罔,思而不学则殆。”学生不聪明,自己又讲的太玄妙。学生会去想啊想,想不出来,就“殆”了,殆是什么意思?危险。学生理解能力足够,就讲授适合他们学的东西,这就是孔子。 因材施教3、 子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄

在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行

诸?”子曰:“闻斯行之。”公西华曰:“由也

问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问

‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之’。赤也惑,敢

问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故

退之。”

听到了就去做吗?斯,则,就;诸,之乎

怎么能。?

其,表反问。?

迷惑、糊涂、不明白斗胆问问。敢,谦辞,表示冒昧的请求别人犹豫,退缩使…前进一人顶两人,超过别人使…后退,压制【译文】?子路问:“听到就去实践它吗?”孔子回答说:“有父亲长兄健在,怎么能听到就去实践呢?”冉有问道:“听到就去时间它吗?”孔子回答:“听到就去实践它!”公西华说“子路问‘听到了就去实践它吗?’您说‘有父亲兄长活着’冉求问‘听到了就去实践它吗?’您说‘听到了就去实践它’我不明白,冒昧地问一问。”孔子说:“冉求遇事退却,所以我让他果敢前进;子路勇气过人,所以我让他沉着冷静”

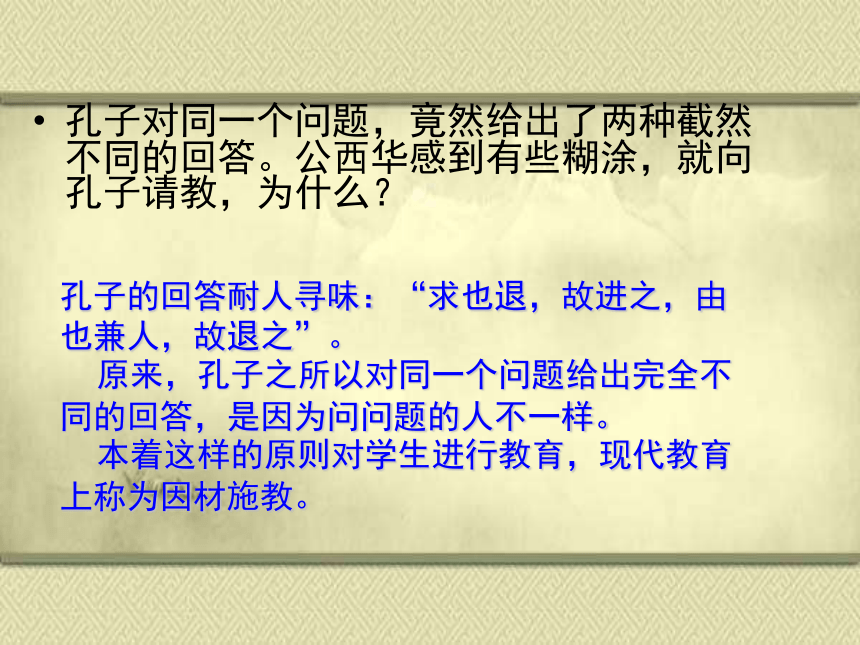

因材施教孔子对同一个问题,竟然给出了两种截然不同的回答。公西华感到有些糊涂,就向孔子请教,为什么? 孔子的回答耐人寻味:“求也退,故进之,由也兼人,故退之”。 ????原来,孔子之所以对同一个问题给出完全不同的回答,是因为问问题的人不一样。 ????本着这样的原则对学生进行教育,现代教育上称为因材施教。因 材 施 教【解释】:因:根据;材:资质;施:施加;教:教育。

【意思】指针对学习的人的志趣、能力等具体情况进行不同的教育。

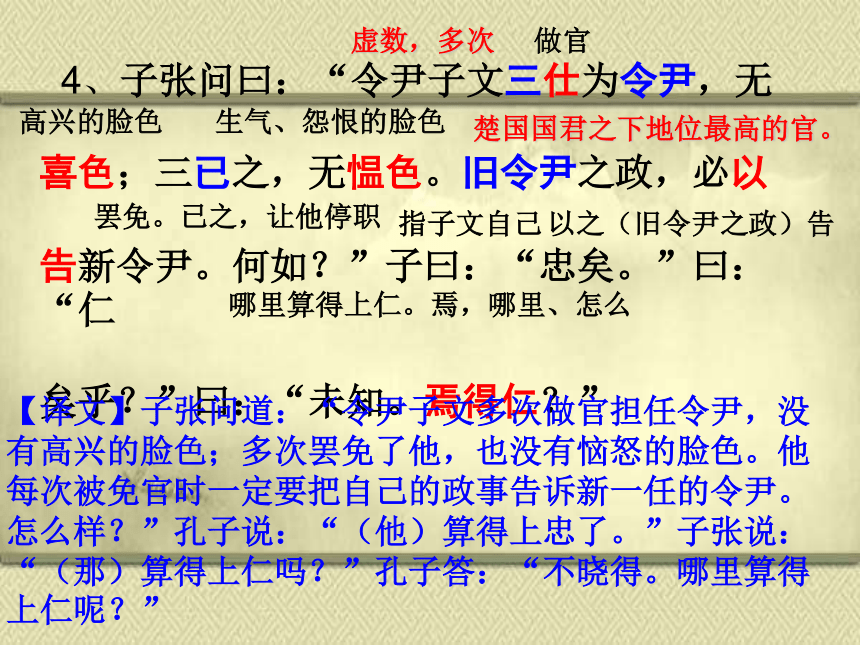

【出自】:《论语·为政》“子游问孝”、“子夏问孝”朱熹集注引宋程颐曰:“子游能养而或失于敬,子夏能直义而或少温润之色,各因其材之高下与其所失而告之,故不同也。” 资料补充 4、子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无

喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以

告新令尹。何如?”子曰:“忠矣。”曰:“仁

矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

做官高兴的脸色罢免。已之,让他停职生气、怨恨的脸色指子文自己以之(旧令尹之政)告哪里算得上仁。焉,哪里、怎么【译文】子张问道:“令尹子文多次做官担任令尹,没有高兴的脸色;多次罢免了他,也没有恼怒的脸色。他每次被免官时一定要把自己的政事告诉新一任的令尹。怎么样?”孔子说:“(他)算得上忠了。”子张说:“(那)算得上仁吗?”孔子答:“不晓得。哪里算得上仁呢?”

虚数,多次楚国国君之下地位最高的官。“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至

于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一

邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”

子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知,焉得仁?”

古子杀父、臣杀君四十匹。古计物以四为乘表承接离开至。今表另起一事别的国家就到了另外一国算得上清白了【译文】又问:“崔杼杀了齐国的国君,陈文子有四十匹马,他却丢去这四十匹马离开了齐国。到了别的国家,就说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊。’于是离开了这个国家又到一个国家去,就又说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊’又离开了这个国家。怎么样?”孔子说:“算得上清白的了。”问:“算得上仁吗?”答:“不知道,哪里算得上仁呢?”

【评析】

学生问孔子答,这是论语中表现出的孔子主要的教学方式,但是从文中我们可以看出孔子的回答是很谨慎的,“未知,焉得仁?”一方面,说明“仁”的标准是很高的,第二我们也可以看出。孔子在弟子的面前是不妄言的。5、子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不

以三隅反,则不复也。”

【译文】孔子说:“若非弟子努力想弄明白某个问题却又弄不明白,就不去开导他,若非弟子想表达某种意思却又表达不出来,就不去启发他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情况,就不再去教他。”

郁结,指有凝难问题想弄明白开导,启发想说而说不出来,不知如何表达启发、开导墙角介词,把类推不再次去教他注重启发,培养举一反三的能力 这一章继续谈他的教育方法问题。在这里,他提出了“启发式”教学的思想。

从教学方面而言,他反对“填鸭式”、“满堂灌”的作法。要求学生能够“举一反三”,在学生充分进行独立思考的基础上,再对他们进行启发、开导,这是符合教学基本规律的,而且具有深远的影响,在今天教学过程中仍可以加以借鉴。本则表现了孔子的什么样教育理念?赏析评价触 类 旁 通【解释】:触类:接触某一方面的事物;旁通:相互贯通。掌握了某一事物的知识或规律,进而推知同类事物的知识或规律。

【出自】:《周易·系辞上》:“引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。” 【近义词】:融会贯通、举一反三 【反义词】:一窍不通 资料补充6、子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以

思,无益,不如学。”

【译文】孔子说:“我曾经整天不吃东西,整夜不睡觉来思考问题,却没有效果i,比不上学习啊。”

曾经尽表目的,来,用来比得上吃饭睡觉7、 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”【译文】 孔子说:“只知学习却不去思考就会迷惑无收获;只知思考却不去学习就很危险欺骗,蒙蔽。一说通“惘”,迷惑却就危险光学而不动脑子思考就会上当受骗学思结合8、子曰:“回也非助我者也,于吾言无所不说。”句中表停顿非…也,否定判断的人对,对于通“悦”高兴,喜欢对我说的话没有一句不喜欢的【译文】颜回不是帮助我的人,对于我说的话没有一句不喜欢的不希望弟子言听计从,主张学生提出自己的见解。9、子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”

子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”

子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨。’

其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》

已矣, 告诸往而知来者!”

讨好、奉承别人(但)不如意动,以…为乐,把求道当作快乐喜欢好比加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀雕刻之后还要打磨表推测这定后标志动词,说的是通“欤”介词,跟 《诗经》语气词连用,其加强语气的作用之于告诉他以往的事情就知道将来的事情却,表转折过去的事情未来的事情【译文】子贡说:“贫穷却不谄媚(别人),富贵却没有骄傲自大,怎么样?”孔子答道:“可以啊。(但是)不如贫穷却把求道当作快乐,富贵却喜爱礼的人啊。”

【译文】子贡说:“《诗三百》上说‘好比匠人加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀凿刻之后还要打磨’大概说的就是这种道理吧?”子贡啊,从现在开始可以同你谈论《诗三百》了,把过去的事情告诉你,你就能推知将来的事情!”

(举一反三)切磋琢磨qiē cuō zhuó mó【解释】:将骨、角、玉、石加工制成器物。比喻学习或研究问题时彼此商讨,互相吸取长处,改正缺点。 【出自】:《诗经·卫风·淇奥》:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。” 【近义词】:取长补短、推本溯源 【反义词】:不求甚解、浅尝辄止 资料补充【评析】

这则故事,除了让我们看到孔子的教学方法在于启发之外,“赐也,始可与言《诗》已矣”这一句中我们可以知道,孔子是在子贡弄明白前一个道理之后,才开始和他谈论《诗经》,这就是循序渐进。第二则 第三则 第五则 第六则 第七则 第八则 第九则因材施教

因材施教孔子的教育思想及方法注重启发,举一反三学思结合

学思结合举一反三不言听计从,敢于质疑10、子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,

素以为绚’,何谓也?”子曰:“绘事后素。”

曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始

可与言《诗》已矣!”

美好的笑笑时两颊呈现酒窝的好看的样子漂亮的眼睛转动眼睛的样子白色的丝绢把它做成形作名,艳丽的衣裳宾语前置绘画后于白色的底子。绘事,绘画、图画。素,指用来作画的白色的底子在……后面

是礼后于人性吗?启发我子夏的名谈论,讨论表判断【译文】子夏问道:“美丽的笑容上面泛起一对酒窝,漂亮的眼睛闪闪转动,未染色的丝绸变成了艳丽的衣裳,这是说什么啊?”孔子说:“这是说绘画后于白色的底子。”子夏说:“礼后于人的本性吗(就是说礼是施于人的本性上面的吗)?”孔子说:“启发我的是卜商啊!从现在开始可以跟他讨论《诗三百》了。 本则记述了子夏从孔子所讲的“绘事后素”中,领悟到仁先礼后的道理,受到孔子的称赞。表明孔子认为外表的礼节同内心的情操应是统一。

就伦理学说,这里的礼指对行为起约束作用的外在形式——礼节仪式;素指行礼的内心情操。礼后于什么情操?孔子没有直说,但一般认为是后于仁的道德情操。孔子认为,外表的礼节仪式同内心的情操应是统一的,如同绘画一样,质地不洁白,不会画出丰富多采的图案。?本则表现了孔子什么观点?赏析评价鉴赏探究有 教 无 类 选文反映出了孔子怎样的教育思想、教学方式和方法。赏析评价请同学们认真的朗诵课文,分析总结:本文阐述了孔子的哪些教育思想呢?教育指导思想:有教无类教育方法:因材施教、启发诱导、循序渐进学习方法:

举一反三、学思结合、敢于质疑学教鉴赏探究有 教 无 类 试结合《论语·述而》中“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”简要谈谈你对孔子“有教无类”教育思想的认识。 孔子广招学生,只要能交上十条干肉作

薄礼的人,不论贫富、贵贱、老幼、国籍

等差别,他都一律收下来平等地施以教诲。

有教无类的思想以及实践,使接受教育的

对象不再局限于统治阶级,还为平民能通过

教育进入统治阶层开辟了道路,对教育和

政治都有划时代的意义。开创了平民教育的新纪元课后练习孟子曰:“君子有三乐,而王①天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故②,一乐也;仰不愧于天,俯不怍③于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”(《孟子·尽心上》)

注释:①王(wàng):作动词,称王,这里作征服天下讲。②故:事故。③怍(zuò):惭愧。

译文:孟子说:“君子有三种乐趣,但(以德)征服天下不包括在内。父母都健在,兄弟没有灾患,是第一种乐趣;抬头无愧于天,低头无愧于人,是第二种乐趣;得到天下优秀人才而对他们进行教育,是第三种乐趣。君子有三种乐趣,但(以德)征服天下并不在其中。”

孔子学鼓琴师襄①子,十日不进。师襄子曰:"可以益矣。"孔子曰:"丘②已习其曲矣,未得其数也。"有间,曰:"已习其数,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其志也。"有间,曰:"已习其志,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其为人也。"有间,曰:"有所穆然深思焉,有所怡然③高望而远志焉。"曰:"丘得其为人黯然而黑几然④而长眼如望羊如王⑤四国非文王其⑥谁能为此也!"师襄子辟席再拜,曰:"师盖云文王操⑦也!" 【注释】①师襄:春秋时鲁国的音乐家。②丘:孔子名丘,这是孔子的自称。③怡然:高兴的样子。④几然:高大的样子。"几"同"颀":身长。⑤王:读wàng,作动词。⑥其:表语气。⑦文王操:琴曲名,又叫《文王受命》。 【二则译文】孔子向师襄子学习弹琴,学了十天仍止步不进。师襄子说:“可以增加学习内容了。”孔子说:“我已经熟习曲子,但还没有掌握演奏的技巧。”过了一段时间,师襄子说:“已经熟习演奏的技巧,可以继续往下学了。”孔子说:“我还没有领会其中的志趣啊。”过了一段时间,师襄子说,“已经熟习其中的志趣,可以继续往下学了。”孔子说:“我还不知道乐曲的作者啊。”过了一段时间,孔子默然沉思,心旷神怡,高瞻远望而意志升华。说:“我知道乐曲的作者了,那人皮肤深黑,体形颀长,眼睛深邃远望,如同统治着四方诸侯,不是周文王还有谁能撰作这首乐曲呢!”师襄子离开坐席连行两次拜礼,说:“老师说的这乐曲叫做《文王操》啊。”概括你从中得到的认识或启发阅读与感悟

一则:孟子把天伦之乐、道德圆满之乐、教育后进之乐置于统治天下之上,可见他对血缘伦理、道德修为、教书育人的高度重视,可见他对父母亲人、天下英才乃至众生的挚爱。启发:这三方面价值今天看来仍有相当重要的现实意义,我们应当予以重视。

二则:启发:不管学什么,都不能浅尝辄止。

再 见

二、不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。举一反三:反,类推。从一件事情类推而知道其它许多事情。比喻善于学习,能够由此及彼。

如切如磋 如琢如磨:

本来指把骨头、象牙、玉石、石头等加工制成器物。后来引申为学问上的研究、探讨。指共同研究学习,互相取长补短。

不愤不启:愤,心里想弄明白而还不明白。启:启发。指不到学生们想弄明白而还没有弄明白时,不去启发他。成语积累:1、子曰:“有教无类。”

2、子曰:“中人以上,可以语上也;中人以

下,不可以语上也。”教,教育。类,类别。无类,没有类别,一律平等

资质中等的普通人,一般人告诉他高深的学问和道理【译文】 孔子说:“资质中等以上的人,可以告诉他高深的学问和道理;资质中等以下的人,不可以告诉他高深的学问和道理。”【译文】孔子说:“人人我都教育,没有区别!因材施教中人:资质中等的普通人,一般人。语:(yǜ)告诉。上:高深的学问和道理。【评析】“无类”是指:一、不分身份、地位均要教育。二、不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。

所谓有教无类,是指对所有的人都进行教育而没有类的区别,即不因为贫富地、贵践、智愚、善恶等原因把一些人人排除在教育对象之外。孔子这类么说,也这么做。他以卓有成效的实践,改变了教育对象限于统治阶层的历史传统,开创了平民教育的新纪元。 【评析】

这句孔子的自白,让后人看到,这位万世师表的人物他也是有想法的,什么样的人用什么样的教法。孔子重视学习和思考的关系,所以他说“学而不思则罔,思而不学则殆。”学生不聪明,自己又讲的太玄妙。学生会去想啊想,想不出来,就“殆”了,殆是什么意思?危险。学生理解能力足够,就讲授适合他们学的东西,这就是孔子。 因材施教3、 子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄

在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行

诸?”子曰:“闻斯行之。”公西华曰:“由也

问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问

‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之’。赤也惑,敢

问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故

退之。”

听到了就去做吗?斯,则,就;诸,之乎

怎么能。?

其,表反问。?

迷惑、糊涂、不明白斗胆问问。敢,谦辞,表示冒昧的请求别人犹豫,退缩使…前进一人顶两人,超过别人使…后退,压制【译文】?子路问:“听到就去实践它吗?”孔子回答说:“有父亲长兄健在,怎么能听到就去实践呢?”冉有问道:“听到就去时间它吗?”孔子回答:“听到就去实践它!”公西华说“子路问‘听到了就去实践它吗?’您说‘有父亲兄长活着’冉求问‘听到了就去实践它吗?’您说‘听到了就去实践它’我不明白,冒昧地问一问。”孔子说:“冉求遇事退却,所以我让他果敢前进;子路勇气过人,所以我让他沉着冷静”

因材施教孔子对同一个问题,竟然给出了两种截然不同的回答。公西华感到有些糊涂,就向孔子请教,为什么? 孔子的回答耐人寻味:“求也退,故进之,由也兼人,故退之”。 ????原来,孔子之所以对同一个问题给出完全不同的回答,是因为问问题的人不一样。 ????本着这样的原则对学生进行教育,现代教育上称为因材施教。因 材 施 教【解释】:因:根据;材:资质;施:施加;教:教育。

【意思】指针对学习的人的志趣、能力等具体情况进行不同的教育。

【出自】:《论语·为政》“子游问孝”、“子夏问孝”朱熹集注引宋程颐曰:“子游能养而或失于敬,子夏能直义而或少温润之色,各因其材之高下与其所失而告之,故不同也。” 资料补充 4、子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无

喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以

告新令尹。何如?”子曰:“忠矣。”曰:“仁

矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

做官高兴的脸色罢免。已之,让他停职生气、怨恨的脸色指子文自己以之(旧令尹之政)告哪里算得上仁。焉,哪里、怎么【译文】子张问道:“令尹子文多次做官担任令尹,没有高兴的脸色;多次罢免了他,也没有恼怒的脸色。他每次被免官时一定要把自己的政事告诉新一任的令尹。怎么样?”孔子说:“(他)算得上忠了。”子张说:“(那)算得上仁吗?”孔子答:“不晓得。哪里算得上仁呢?”

虚数,多次楚国国君之下地位最高的官。“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至

于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一

邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”

子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知,焉得仁?”

古子杀父、臣杀君四十匹。古计物以四为乘表承接离开至。今表另起一事别的国家就到了另外一国算得上清白了【译文】又问:“崔杼杀了齐国的国君,陈文子有四十匹马,他却丢去这四十匹马离开了齐国。到了别的国家,就说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊。’于是离开了这个国家又到一个国家去,就又说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊’又离开了这个国家。怎么样?”孔子说:“算得上清白的了。”问:“算得上仁吗?”答:“不知道,哪里算得上仁呢?”

【评析】

学生问孔子答,这是论语中表现出的孔子主要的教学方式,但是从文中我们可以看出孔子的回答是很谨慎的,“未知,焉得仁?”一方面,说明“仁”的标准是很高的,第二我们也可以看出。孔子在弟子的面前是不妄言的。5、子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不

以三隅反,则不复也。”

【译文】孔子说:“若非弟子努力想弄明白某个问题却又弄不明白,就不去开导他,若非弟子想表达某种意思却又表达不出来,就不去启发他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情况,就不再去教他。”

郁结,指有凝难问题想弄明白开导,启发想说而说不出来,不知如何表达启发、开导墙角介词,把类推不再次去教他注重启发,培养举一反三的能力 这一章继续谈他的教育方法问题。在这里,他提出了“启发式”教学的思想。

从教学方面而言,他反对“填鸭式”、“满堂灌”的作法。要求学生能够“举一反三”,在学生充分进行独立思考的基础上,再对他们进行启发、开导,这是符合教学基本规律的,而且具有深远的影响,在今天教学过程中仍可以加以借鉴。本则表现了孔子的什么样教育理念?赏析评价触 类 旁 通【解释】:触类:接触某一方面的事物;旁通:相互贯通。掌握了某一事物的知识或规律,进而推知同类事物的知识或规律。

【出自】:《周易·系辞上》:“引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。” 【近义词】:融会贯通、举一反三 【反义词】:一窍不通 资料补充6、子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以

思,无益,不如学。”

【译文】孔子说:“我曾经整天不吃东西,整夜不睡觉来思考问题,却没有效果i,比不上学习啊。”

曾经尽表目的,来,用来比得上吃饭睡觉7、 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”【译文】 孔子说:“只知学习却不去思考就会迷惑无收获;只知思考却不去学习就很危险欺骗,蒙蔽。一说通“惘”,迷惑却就危险光学而不动脑子思考就会上当受骗学思结合8、子曰:“回也非助我者也,于吾言无所不说。”句中表停顿非…也,否定判断的人对,对于通“悦”高兴,喜欢对我说的话没有一句不喜欢的【译文】颜回不是帮助我的人,对于我说的话没有一句不喜欢的不希望弟子言听计从,主张学生提出自己的见解。9、子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”

子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”

子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨。’

其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》

已矣, 告诸往而知来者!”

讨好、奉承别人(但)不如意动,以…为乐,把求道当作快乐喜欢好比加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀雕刻之后还要打磨表推测这定后标志动词,说的是通“欤”介词,跟 《诗经》语气词连用,其加强语气的作用之于告诉他以往的事情就知道将来的事情却,表转折过去的事情未来的事情【译文】子贡说:“贫穷却不谄媚(别人),富贵却没有骄傲自大,怎么样?”孔子答道:“可以啊。(但是)不如贫穷却把求道当作快乐,富贵却喜爱礼的人啊。”

【译文】子贡说:“《诗三百》上说‘好比匠人加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀凿刻之后还要打磨’大概说的就是这种道理吧?”子贡啊,从现在开始可以同你谈论《诗三百》了,把过去的事情告诉你,你就能推知将来的事情!”

(举一反三)切磋琢磨qiē cuō zhuó mó【解释】:将骨、角、玉、石加工制成器物。比喻学习或研究问题时彼此商讨,互相吸取长处,改正缺点。 【出自】:《诗经·卫风·淇奥》:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。” 【近义词】:取长补短、推本溯源 【反义词】:不求甚解、浅尝辄止 资料补充【评析】

这则故事,除了让我们看到孔子的教学方法在于启发之外,“赐也,始可与言《诗》已矣”这一句中我们可以知道,孔子是在子贡弄明白前一个道理之后,才开始和他谈论《诗经》,这就是循序渐进。第二则 第三则 第五则 第六则 第七则 第八则 第九则因材施教

因材施教孔子的教育思想及方法注重启发,举一反三学思结合

学思结合举一反三不言听计从,敢于质疑10、子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,

素以为绚’,何谓也?”子曰:“绘事后素。”

曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始

可与言《诗》已矣!”

美好的笑笑时两颊呈现酒窝的好看的样子漂亮的眼睛转动眼睛的样子白色的丝绢把它做成形作名,艳丽的衣裳宾语前置绘画后于白色的底子。绘事,绘画、图画。素,指用来作画的白色的底子在……后面

是礼后于人性吗?启发我子夏的名谈论,讨论表判断【译文】子夏问道:“美丽的笑容上面泛起一对酒窝,漂亮的眼睛闪闪转动,未染色的丝绸变成了艳丽的衣裳,这是说什么啊?”孔子说:“这是说绘画后于白色的底子。”子夏说:“礼后于人的本性吗(就是说礼是施于人的本性上面的吗)?”孔子说:“启发我的是卜商啊!从现在开始可以跟他讨论《诗三百》了。 本则记述了子夏从孔子所讲的“绘事后素”中,领悟到仁先礼后的道理,受到孔子的称赞。表明孔子认为外表的礼节同内心的情操应是统一。

就伦理学说,这里的礼指对行为起约束作用的外在形式——礼节仪式;素指行礼的内心情操。礼后于什么情操?孔子没有直说,但一般认为是后于仁的道德情操。孔子认为,外表的礼节仪式同内心的情操应是统一的,如同绘画一样,质地不洁白,不会画出丰富多采的图案。?本则表现了孔子什么观点?赏析评价鉴赏探究有 教 无 类 选文反映出了孔子怎样的教育思想、教学方式和方法。赏析评价请同学们认真的朗诵课文,分析总结:本文阐述了孔子的哪些教育思想呢?教育指导思想:有教无类教育方法:因材施教、启发诱导、循序渐进学习方法:

举一反三、学思结合、敢于质疑学教鉴赏探究有 教 无 类 试结合《论语·述而》中“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”简要谈谈你对孔子“有教无类”教育思想的认识。 孔子广招学生,只要能交上十条干肉作

薄礼的人,不论贫富、贵贱、老幼、国籍

等差别,他都一律收下来平等地施以教诲。

有教无类的思想以及实践,使接受教育的

对象不再局限于统治阶级,还为平民能通过

教育进入统治阶层开辟了道路,对教育和

政治都有划时代的意义。开创了平民教育的新纪元课后练习孟子曰:“君子有三乐,而王①天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故②,一乐也;仰不愧于天,俯不怍③于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”(《孟子·尽心上》)

注释:①王(wàng):作动词,称王,这里作征服天下讲。②故:事故。③怍(zuò):惭愧。

译文:孟子说:“君子有三种乐趣,但(以德)征服天下不包括在内。父母都健在,兄弟没有灾患,是第一种乐趣;抬头无愧于天,低头无愧于人,是第二种乐趣;得到天下优秀人才而对他们进行教育,是第三种乐趣。君子有三种乐趣,但(以德)征服天下并不在其中。”

孔子学鼓琴师襄①子,十日不进。师襄子曰:"可以益矣。"孔子曰:"丘②已习其曲矣,未得其数也。"有间,曰:"已习其数,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其志也。"有间,曰:"已习其志,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其为人也。"有间,曰:"有所穆然深思焉,有所怡然③高望而远志焉。"曰:"丘得其为人黯然而黑几然④而长眼如望羊如王⑤四国非文王其⑥谁能为此也!"师襄子辟席再拜,曰:"师盖云文王操⑦也!" 【注释】①师襄:春秋时鲁国的音乐家。②丘:孔子名丘,这是孔子的自称。③怡然:高兴的样子。④几然:高大的样子。"几"同"颀":身长。⑤王:读wàng,作动词。⑥其:表语气。⑦文王操:琴曲名,又叫《文王受命》。 【二则译文】孔子向师襄子学习弹琴,学了十天仍止步不进。师襄子说:“可以增加学习内容了。”孔子说:“我已经熟习曲子,但还没有掌握演奏的技巧。”过了一段时间,师襄子说:“已经熟习演奏的技巧,可以继续往下学了。”孔子说:“我还没有领会其中的志趣啊。”过了一段时间,师襄子说,“已经熟习其中的志趣,可以继续往下学了。”孔子说:“我还不知道乐曲的作者啊。”过了一段时间,孔子默然沉思,心旷神怡,高瞻远望而意志升华。说:“我知道乐曲的作者了,那人皮肤深黑,体形颀长,眼睛深邃远望,如同统治着四方诸侯,不是周文王还有谁能撰作这首乐曲呢!”师襄子离开坐席连行两次拜礼,说:“老师说的这乐曲叫做《文王操》啊。”概括你从中得到的认识或启发阅读与感悟

一则:孟子把天伦之乐、道德圆满之乐、教育后进之乐置于统治天下之上,可见他对血缘伦理、道德修为、教书育人的高度重视,可见他对父母亲人、天下英才乃至众生的挚爱。启发:这三方面价值今天看来仍有相当重要的现实意义,我们应当予以重视。

二则:启发:不管学什么,都不能浅尝辄止。

再 见

同课章节目录