14.1《促织》课件(22张PPT)2021-2022学年高中语文统编版必修下册

文档属性

| 名称 | 14.1《促织》课件(22张PPT)2021-2022学年高中语文统编版必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 953.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-23 08:41:59 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

促

织

蒲松龄

1.了解作家蒲松龄,了解写作背景,了解《聊斋志异》的特点及其文学史地位。

2.积累重点文言词句,培养阅读文言文的语感。

3.品味《促织》朴素自然、简洁凝炼、准确传神的人物语言和叙述语言

4.理解本文所揭露的封建社会的罪恶,对受尽欺凌和迫害的下层群众的深切同情。

教学目标

1.了解作者

蒲松龄(1640—1715),字留仙,一字剑臣,号柳泉居士,淄川(今属山东淄博)人,清代小说家。出身于一个逐渐败落的地主家庭、书香世家。蒲松龄年轻时,颇有文名,但屡试不中。家贫,设馆为生,71岁时才补了一个贡生,因此对科举制度的不合理深有体验。他广泛搜集精怪鬼魅的奇闻轶事,熔铸进自己的生活体验,创作出杰出的文言短篇小说集《聊斋志异》,在作品中以花妖狐魅的幻想故事反映现实生活,寄托自己的理想。除《聊斋志异》外,蒲松龄还有文集4卷,诗集6卷,杂著《省身语录》《怀刑录》等多种,戏曲3种,通俗俚曲14种。

一、背景介绍

2.相关背景

《促织》写的是明代宣德年间发生的事,其实大有深意。康熙年间正是清代的“盛世”,康熙本人也被视为“英主”。可当时的统治集团和康熙本人同样追求“声色犬马”,酷爱“斗鸡戏虫”。至今传下来的斗蟋蟀盆,以康、乾年间制作最精,康熙时更有以制盆扬名于世的。可见作者的创作意图,实际上是在借讲前朝“令主”当政的“治世”时代的事,来揭露“当时”“英主”当政的“盛世”的黑暗现实。

3.了解《聊斋志异》

《聊斋志异》是中国18世纪成书的一部文言小说集,共431篇。“聊斋”是蒲松龄的书斋名。《聊斋志异》内容极为丰富,故事主要来自民间传说,也有根据前人传奇或现实生活进行创作的。形式多样,除小说外,还有笔记、杂文、寓言故事等。作者继承“传奇”“志怪”的传统,以说狐谈鬼的方式,抒发内心的愤懑。

作品主要内容有:

①揭露当时官场的腐败黑暗,贪官污吏残害人民,如《席方平》等篇。

②暴露科举制度弊端及试官的昏庸无能,如《考弊司》等篇。

③描写爱情,多为人与鬼狐的恋爱故事,数量多,成就最高,如《婴宁》等篇,都写得委婉动人。作者主要运用浪漫主义的创作方法,驰骋丰富的想象,又与现实密切结合。“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入木三分”,这是郭沫若为蒲松龄纪念馆聊斋堂写的一副对联,这是对《聊斋志异》深刻的思想性和杰出的艺术性的高度概括。

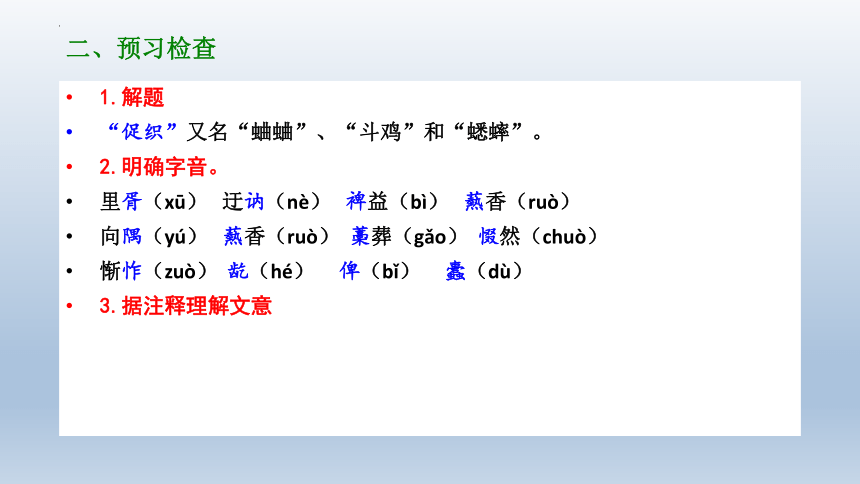

1.解题

“促织”又名“蛐蛐”、“斗鸡”和“蟋蟀”。

2.明确字音。

里胥(xū) 迂讷(nè) 裨益(bì) 爇香(ruò)

向隅(yú) 爇香(ruò) 藁葬(gǎo) 惙然(chuò)

惭怍(zuò) 龁(hé) 俾(bǐ) 蠹(dù)

3.据注释理解文意

二、预习检查

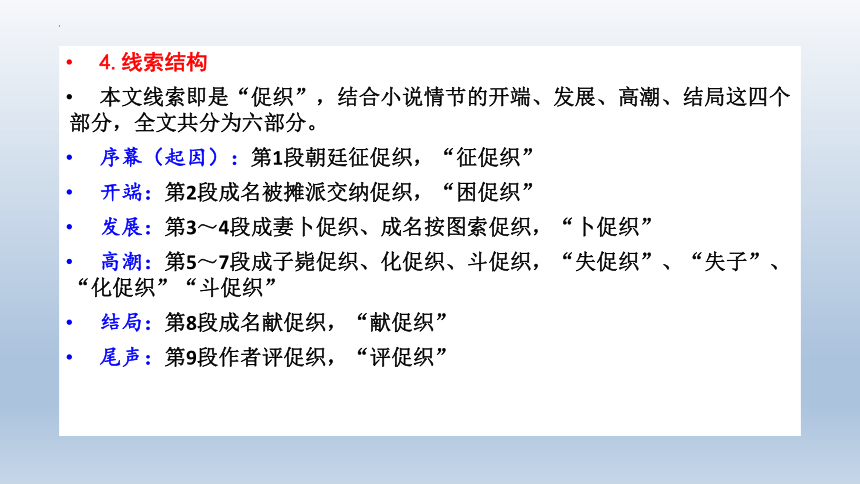

4.线索结构

本文线索即是“促织”,结合小说情节的开端、发展、高潮、结局这四个部分,全文共分为六部分。

序幕(起因):第1段朝廷征促织,“征促织”

开端:第2段成名被摊派交纳促织,“困促织”

发展:第3~4段成妻卜促织、成名按图索促织,“卜促织”

高潮:第5~7段成子毙促织、化促织、斗促织,“失促织”、“失子”、“化促织”“斗促织”

结局:第8段成名献促织,“献促织”

尾声:第9段作者评促织,“评促织”

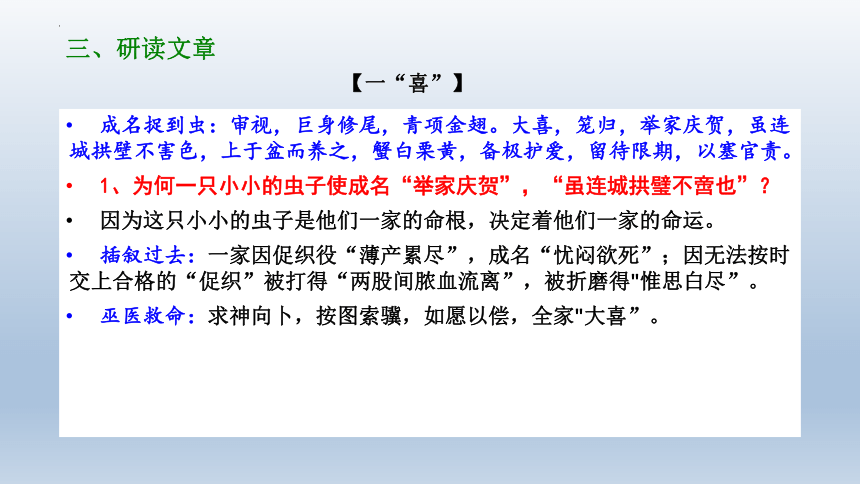

成名捉到虫:审视,巨身修尾,青项金翅。大喜,笼归,举家庆贺,虽连城拱壁不害色,上于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱,留待限期,以塞官责。

1、为何一只小小的虫子使成名“举家庆贺”,“虽连城拱璧不啻也”?

因为这只小小的虫子是他们一家的命根,决定着他们一家的命运。

插叙过去:一家因促织役“薄产累尽”,成名“忧闷欲死”;因无法按时交上合格的“促织”被打得“两股间脓血流离”,被折磨得"惟思白尽”。

巫医救命:求神向卜,按图索骥,如愿以偿,全家"大喜”。

【一“喜”】

三、研读文章

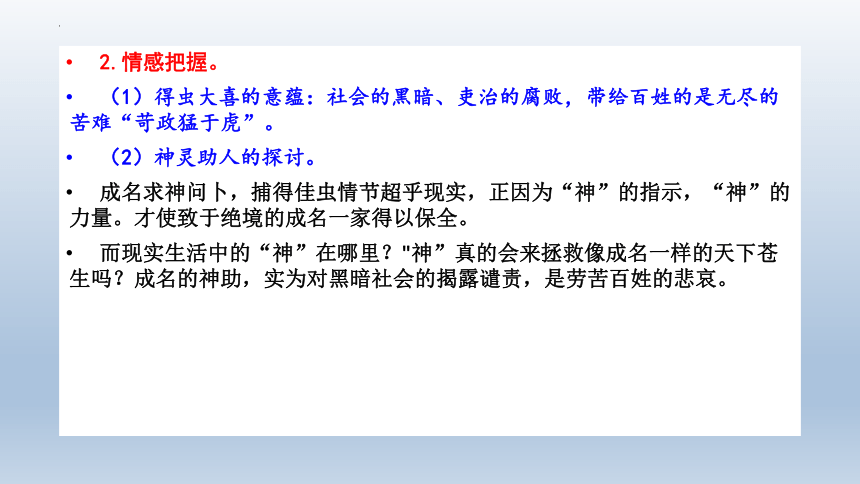

2.情感把握。

(1)得虫大喜的意蕴:社会的黑暗、吏治的腐败,带给百姓的是无尽的苦难“苛政猛于虎”。

(2)神灵助人的探讨。

成名求神问卜,捕得佳虫情节超乎现实,正因为“神”的指示,“神”的力量。才使致于绝境的成名一家得以保全。

而现实生活中的“神”在哪里?"神”真的会来拯救像成名一样的天下苍生吗?成名的神助,实为对黑暗社会的揭露谴责,是劳苦百姓的悲哀。

忽闻门外虫鸣。惊起觇视,虫宛然尚在。喜而捕之,一呜辄跃去,行且速、覆之以掌、虚若无物;手裁举,则又超忽而跃。视之,形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良。喜而收之。

1.“喜”的两种表现:“喜而捕之”“喜而收之”。

(1)成子毙虫的恐怖。

-母亲的骂语:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝覆算耳!”

--父亲的举动:“成归,闻妻言,如被冰雪。怒索儿。”

--孩子的惊恐:“儿惧,啼告母”“儿涕而出”“渺然不知所往”“既得其尸于井”

(2)由喜而悲的惨剧:“抢呼欲绝”“夫妻向隅,茅舍无烟,相对默然,不复聊赖”。

【二“喜”】

2.成名喜怒的解读。

成名的喜怒哀乐全由促织决定,小小的虫子竟将人异化,它的命比成子的命更贵重.成子弄死一条虫,竟害怕到跳井身亡的地步。

点拨:是儿子比不上促织重要吗?当然不是。但残酷的现实面前,他的生命中只能有促织,促织就是全家的性命。儿虽身亡,悲伤满怀,但再见促织,怎能不“喜”?只不过,这"喜”中浸透了成名一家人诉不尽的悲苦和辛酸。

成大喜。方共瞻玩,一鸡瞥来,径进以啄。成骇立愕呼。幸啄不中,虫跃去尺有咫,鸡健进,逐逼之,虫已在爪下矣。成仓猝莫知所救,顿足失色。旋见鸡伸颈摆扑,临视,则虫集冠上,力叮不释。成亦惊喜,掇置笼中。(“大喜”与“惊喜”)

1、喜的铺垫与蓄势。

新虫“劣之”:成名虽再得小虫,但总觉不及前物,“劣之”“惴惴恐不当意”。

佳虫善斗:少年好事者的“蟹壳青”"日与子弟角,无不胜”。

造访讥笑:径造庐访成,视成所蓄,掩口胡卢面笑。”

自惭形秽:“成视之、庞然修伟、自增惭作,不敢与较。”

被迫无奈:“少年固强之、顾念蓄劣物终无所用,不如拼博一笑。”

一系列的铺垫,为下文两虫决斗蓄势,让故事情节更为曲折生动。

【解读三“喜”】

2.“喜”的过程与结局。

赛前的萎蔫:“小虫伏不动,蠢若木鸡”“试以猪聚毛撩拨虫须,仍不动”。

赛时的勇猛:“虫暴怒,直奔,遂相腾击,振奋作声。俄见小虫跃起,张尾伸须,直龁敌领”。

赛后的得意:“虫翘然矜鸣,似报主知。”

“大笑”与“大骇”:“少年又大笑”"少年又笑“少年大骇”。(对比反村,更见小虫之神勇)

明确:这一部分写两虫决斗,曲折精彩,有张有弛,加以人的神情,更能突出小虫的本领。

3.由“喜”到“惊”的意外。

“鸡”的不屑:“瞥”“径”“啄”“进”“逼”。

“虫”的退让:“虫跃去尺有咫。”

“虫”的机敏:“虫集冠上,力叮不释。”

明确:令成名想都不敢想的是小虫与鸡斗,竟能出奇制胜,一招制敌,成名怎不“惊喜”!小虫虽貌不惊人,但这“两斗”已经表现出了其高超的本领。小虫的本领越高,自然成名心中就越喜。

4.探究小虫善斗的深层含义。

小虫善斗,就能“中于款”,从而取悦统治者。统治者满意了,成名眼前的灾难也就暂时结束了。封建最高统治者为了满足一己之私欲,根本不管下层百姓的死活。而各级官吏也极力讨好巴结上司,残酷地盘剥百姓。百姓之命常悬于统治者一时的好恶,可悲!可叹!

1.品读这一部分的众人之“喜”(“悦”)。

抚军之喜:“抚军大悦,以金笼进上,细疏其能。”

皇上之喜:“上大嘉悦,诏赐抚臣名马衣缎。”

县宰之喜:“宰悦”……

成家之喜:“免成役”“又嘱学使俾人邑庠”“成子精神复旧”“抚军亦厚赉成”“田百

顷,楼阁万牛羊蹄躈各千计,一出门裘马过世家焉”

明确:成名暴富,靠的是虫的善斗;官员政绩考核,靠的不是国计民生,而是献虫有功。

(朝延荒唐无道)。

【解读四“喜”】

2.深度解读。

成子化虫:成名一家因虫而获得了荣华富责,而这轻捷善斗之虫竞是成子魂魄所化。

在官府的威逼之下,成子自杀后还要魂魄化虫,以供统治者赏玩,方能解脱一家人的苦难,足见荒淫残暴的统治者对老百姓的迫害之深。成名一家所拥有的荣华是儿子用生命换来的,蕴含着一家人的血泪。

成名一家是暴富,无疑是超现实的。在那视百姓性命如草芥的黑暗时代,老百姓哪有如此好运!喜剧性的结尾,寄托着作者的美好愿望,同时也是作者无奈与悲哀的潜在抒发。

3.批判锋芒。

(1)批判了造成民不堪命的社会根源。成名入邑庠、发大财,官员得奖赏、获升迁、完全取决于皇帝的偶一欢喜。这是何等荒唐!

(2)批判了整套封建官僚机构。由上而下的众多的贪官污吏,构成了一个庞大的官僚系统,给百姓带来了深重的灾难。

(3)批判了整个社会的价值取向。在这样一个黑白颠倒、弱肉强食的社会环境里,善良、质补是不为人称道的品质,而自私、奸诈、凶狠流行,不务正业成为敲门砖。全社会价值观念错位,这样的社会焉能久长!

小说的情节曲折动人,人物命运几番轮回。大喜大悲,牵动读者心弦。悲处,魂断神伤;喜处,悲从中来。小小的一只促织,竟将人异化到如此境地。文章以喜写悲,让我们感受到的是更深沉的悲哀。

1.课内素材

蒲松龄从小就接受儒家思想的熏陶和封建礼制的教化,可以说是一个满腹经纶的才子,他虽然桀骜不驯、处处与当时的社会和世人争锋,但他却没有因为个人私欲而恣意妄为。“生平喜摊书,垂老如昔狂”,蒲松龄是一个“狂”和“痴"的矛盾体。

蒲松龄认为人应该做到狂中有痴,痴中有狂,达到痴狂一体。这里的“痴”指不为外界所影响,我行我素,至真至纯,没有任何的矫揉造作和弄虚作假。蒲松龄在《聊斋志异》的自序中写道:“遄飞逸兴,狂固难辞;永托旷怀,痴且不讳。”他感叹自身狂放的毛病是怎么也改不掉的,但固有的痴情也不容避讳。我们在这里能窥探到蒲松龄“痴”“狂”本一体的人生价值观。他将这种个性注入《聊斋志异》中的人物身上,并在《聊斋志异》中的故事的结尾以“异史氏”的名义发表自己的观点。

适用话题:“有节之狂”“有痴之狂”“文如其人”“真性情”等。

四、课堂延伸

2.写作借鉴:

(1)古人诗云:“深处种菱浅种稻,不深不没种荷花。”何处种菱何处种稻与我们如何摆放自己的心态原本是一个道理。大时代的喧哗与骚动原本与你无干,你只需养一池心莲,自守一树清凉,便自得其乐,岂不快哉?

古代士子熬得十年寒窗,只求一举成名天下知,竟是痴了。生不用封万户侯,只求如徐霞客,一仆一驴,一笔一绢,遍览名山大川,任它世事烦扰,我自有天枕地床;更无须黄袍加身,便如蒲松龄“老于世情乃得巧,昧于世情则得拙”。秉持准则,在野狐鬼妖间存有一颗天籁自鸣、童真满掬的心灵,给无数士子以“书中自有颜如玉”的想象。

(2)《促织》通过讲述主人公成名的一段带有玄幻色彩的故事,揭露了当时统治者的荒淫无道,描绘了当时老百姓在统治者横征暴敛的摧残下的悲惨生活遭遇,反映了当时下层民众的生活境遇。自古以来,民生连着民心,民心凝聚民力。人民是推动社会全面振兴的最大力量源泉。一个好的社会,既要充满活力,又要和谐有序。只有牢牢把握共建与共享的统一,在全社会营造人人参与、人人尽力、人人享有的良好环境,才能厚植发展优势,凝聚发展伟力,提升发展境界。走过再长的路,走到再远的未来,“人民”都永远是我们的关键词。人民的政府要以“一件事情接着一件事情办,一年接着一年干”的韧劲,在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展,让人民的生活一年更比一年好。

3.对比阅读

宣宗酷好促织之戏,谴使取之江南。虫价贵至数十金。枫桥一粮长以郡督谴觅,入得一最良者,用所乘骏马易之。妻谓骏马所易,必有异,窃视之。虫跃出,为鸡啄食。妻惧,自缢死。夫归,伤其妻,且畏法,亦自经焉。(选自《明朝小史》)

这则短文与课文《促织》比较,内容上的共同之处在于_______;

文体特点则不同,短文_______《促织》_______。

为了满足宫廷都蟋蟀的乐趣,摊派到民间老百姓捉蟋蟀。短文是史传类 《促织》是小说

促

织

蒲松龄

1.了解作家蒲松龄,了解写作背景,了解《聊斋志异》的特点及其文学史地位。

2.积累重点文言词句,培养阅读文言文的语感。

3.品味《促织》朴素自然、简洁凝炼、准确传神的人物语言和叙述语言

4.理解本文所揭露的封建社会的罪恶,对受尽欺凌和迫害的下层群众的深切同情。

教学目标

1.了解作者

蒲松龄(1640—1715),字留仙,一字剑臣,号柳泉居士,淄川(今属山东淄博)人,清代小说家。出身于一个逐渐败落的地主家庭、书香世家。蒲松龄年轻时,颇有文名,但屡试不中。家贫,设馆为生,71岁时才补了一个贡生,因此对科举制度的不合理深有体验。他广泛搜集精怪鬼魅的奇闻轶事,熔铸进自己的生活体验,创作出杰出的文言短篇小说集《聊斋志异》,在作品中以花妖狐魅的幻想故事反映现实生活,寄托自己的理想。除《聊斋志异》外,蒲松龄还有文集4卷,诗集6卷,杂著《省身语录》《怀刑录》等多种,戏曲3种,通俗俚曲14种。

一、背景介绍

2.相关背景

《促织》写的是明代宣德年间发生的事,其实大有深意。康熙年间正是清代的“盛世”,康熙本人也被视为“英主”。可当时的统治集团和康熙本人同样追求“声色犬马”,酷爱“斗鸡戏虫”。至今传下来的斗蟋蟀盆,以康、乾年间制作最精,康熙时更有以制盆扬名于世的。可见作者的创作意图,实际上是在借讲前朝“令主”当政的“治世”时代的事,来揭露“当时”“英主”当政的“盛世”的黑暗现实。

3.了解《聊斋志异》

《聊斋志异》是中国18世纪成书的一部文言小说集,共431篇。“聊斋”是蒲松龄的书斋名。《聊斋志异》内容极为丰富,故事主要来自民间传说,也有根据前人传奇或现实生活进行创作的。形式多样,除小说外,还有笔记、杂文、寓言故事等。作者继承“传奇”“志怪”的传统,以说狐谈鬼的方式,抒发内心的愤懑。

作品主要内容有:

①揭露当时官场的腐败黑暗,贪官污吏残害人民,如《席方平》等篇。

②暴露科举制度弊端及试官的昏庸无能,如《考弊司》等篇。

③描写爱情,多为人与鬼狐的恋爱故事,数量多,成就最高,如《婴宁》等篇,都写得委婉动人。作者主要运用浪漫主义的创作方法,驰骋丰富的想象,又与现实密切结合。“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入木三分”,这是郭沫若为蒲松龄纪念馆聊斋堂写的一副对联,这是对《聊斋志异》深刻的思想性和杰出的艺术性的高度概括。

1.解题

“促织”又名“蛐蛐”、“斗鸡”和“蟋蟀”。

2.明确字音。

里胥(xū) 迂讷(nè) 裨益(bì) 爇香(ruò)

向隅(yú) 爇香(ruò) 藁葬(gǎo) 惙然(chuò)

惭怍(zuò) 龁(hé) 俾(bǐ) 蠹(dù)

3.据注释理解文意

二、预习检查

4.线索结构

本文线索即是“促织”,结合小说情节的开端、发展、高潮、结局这四个部分,全文共分为六部分。

序幕(起因):第1段朝廷征促织,“征促织”

开端:第2段成名被摊派交纳促织,“困促织”

发展:第3~4段成妻卜促织、成名按图索促织,“卜促织”

高潮:第5~7段成子毙促织、化促织、斗促织,“失促织”、“失子”、“化促织”“斗促织”

结局:第8段成名献促织,“献促织”

尾声:第9段作者评促织,“评促织”

成名捉到虫:审视,巨身修尾,青项金翅。大喜,笼归,举家庆贺,虽连城拱壁不害色,上于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱,留待限期,以塞官责。

1、为何一只小小的虫子使成名“举家庆贺”,“虽连城拱璧不啻也”?

因为这只小小的虫子是他们一家的命根,决定着他们一家的命运。

插叙过去:一家因促织役“薄产累尽”,成名“忧闷欲死”;因无法按时交上合格的“促织”被打得“两股间脓血流离”,被折磨得"惟思白尽”。

巫医救命:求神向卜,按图索骥,如愿以偿,全家"大喜”。

【一“喜”】

三、研读文章

2.情感把握。

(1)得虫大喜的意蕴:社会的黑暗、吏治的腐败,带给百姓的是无尽的苦难“苛政猛于虎”。

(2)神灵助人的探讨。

成名求神问卜,捕得佳虫情节超乎现实,正因为“神”的指示,“神”的力量。才使致于绝境的成名一家得以保全。

而现实生活中的“神”在哪里?"神”真的会来拯救像成名一样的天下苍生吗?成名的神助,实为对黑暗社会的揭露谴责,是劳苦百姓的悲哀。

忽闻门外虫鸣。惊起觇视,虫宛然尚在。喜而捕之,一呜辄跃去,行且速、覆之以掌、虚若无物;手裁举,则又超忽而跃。视之,形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良。喜而收之。

1.“喜”的两种表现:“喜而捕之”“喜而收之”。

(1)成子毙虫的恐怖。

-母亲的骂语:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝覆算耳!”

--父亲的举动:“成归,闻妻言,如被冰雪。怒索儿。”

--孩子的惊恐:“儿惧,啼告母”“儿涕而出”“渺然不知所往”“既得其尸于井”

(2)由喜而悲的惨剧:“抢呼欲绝”“夫妻向隅,茅舍无烟,相对默然,不复聊赖”。

【二“喜”】

2.成名喜怒的解读。

成名的喜怒哀乐全由促织决定,小小的虫子竟将人异化,它的命比成子的命更贵重.成子弄死一条虫,竟害怕到跳井身亡的地步。

点拨:是儿子比不上促织重要吗?当然不是。但残酷的现实面前,他的生命中只能有促织,促织就是全家的性命。儿虽身亡,悲伤满怀,但再见促织,怎能不“喜”?只不过,这"喜”中浸透了成名一家人诉不尽的悲苦和辛酸。

成大喜。方共瞻玩,一鸡瞥来,径进以啄。成骇立愕呼。幸啄不中,虫跃去尺有咫,鸡健进,逐逼之,虫已在爪下矣。成仓猝莫知所救,顿足失色。旋见鸡伸颈摆扑,临视,则虫集冠上,力叮不释。成亦惊喜,掇置笼中。(“大喜”与“惊喜”)

1、喜的铺垫与蓄势。

新虫“劣之”:成名虽再得小虫,但总觉不及前物,“劣之”“惴惴恐不当意”。

佳虫善斗:少年好事者的“蟹壳青”"日与子弟角,无不胜”。

造访讥笑:径造庐访成,视成所蓄,掩口胡卢面笑。”

自惭形秽:“成视之、庞然修伟、自增惭作,不敢与较。”

被迫无奈:“少年固强之、顾念蓄劣物终无所用,不如拼博一笑。”

一系列的铺垫,为下文两虫决斗蓄势,让故事情节更为曲折生动。

【解读三“喜”】

2.“喜”的过程与结局。

赛前的萎蔫:“小虫伏不动,蠢若木鸡”“试以猪聚毛撩拨虫须,仍不动”。

赛时的勇猛:“虫暴怒,直奔,遂相腾击,振奋作声。俄见小虫跃起,张尾伸须,直龁敌领”。

赛后的得意:“虫翘然矜鸣,似报主知。”

“大笑”与“大骇”:“少年又大笑”"少年又笑“少年大骇”。(对比反村,更见小虫之神勇)

明确:这一部分写两虫决斗,曲折精彩,有张有弛,加以人的神情,更能突出小虫的本领。

3.由“喜”到“惊”的意外。

“鸡”的不屑:“瞥”“径”“啄”“进”“逼”。

“虫”的退让:“虫跃去尺有咫。”

“虫”的机敏:“虫集冠上,力叮不释。”

明确:令成名想都不敢想的是小虫与鸡斗,竟能出奇制胜,一招制敌,成名怎不“惊喜”!小虫虽貌不惊人,但这“两斗”已经表现出了其高超的本领。小虫的本领越高,自然成名心中就越喜。

4.探究小虫善斗的深层含义。

小虫善斗,就能“中于款”,从而取悦统治者。统治者满意了,成名眼前的灾难也就暂时结束了。封建最高统治者为了满足一己之私欲,根本不管下层百姓的死活。而各级官吏也极力讨好巴结上司,残酷地盘剥百姓。百姓之命常悬于统治者一时的好恶,可悲!可叹!

1.品读这一部分的众人之“喜”(“悦”)。

抚军之喜:“抚军大悦,以金笼进上,细疏其能。”

皇上之喜:“上大嘉悦,诏赐抚臣名马衣缎。”

县宰之喜:“宰悦”……

成家之喜:“免成役”“又嘱学使俾人邑庠”“成子精神复旧”“抚军亦厚赉成”“田百

顷,楼阁万牛羊蹄躈各千计,一出门裘马过世家焉”

明确:成名暴富,靠的是虫的善斗;官员政绩考核,靠的不是国计民生,而是献虫有功。

(朝延荒唐无道)。

【解读四“喜”】

2.深度解读。

成子化虫:成名一家因虫而获得了荣华富责,而这轻捷善斗之虫竞是成子魂魄所化。

在官府的威逼之下,成子自杀后还要魂魄化虫,以供统治者赏玩,方能解脱一家人的苦难,足见荒淫残暴的统治者对老百姓的迫害之深。成名一家所拥有的荣华是儿子用生命换来的,蕴含着一家人的血泪。

成名一家是暴富,无疑是超现实的。在那视百姓性命如草芥的黑暗时代,老百姓哪有如此好运!喜剧性的结尾,寄托着作者的美好愿望,同时也是作者无奈与悲哀的潜在抒发。

3.批判锋芒。

(1)批判了造成民不堪命的社会根源。成名入邑庠、发大财,官员得奖赏、获升迁、完全取决于皇帝的偶一欢喜。这是何等荒唐!

(2)批判了整套封建官僚机构。由上而下的众多的贪官污吏,构成了一个庞大的官僚系统,给百姓带来了深重的灾难。

(3)批判了整个社会的价值取向。在这样一个黑白颠倒、弱肉强食的社会环境里,善良、质补是不为人称道的品质,而自私、奸诈、凶狠流行,不务正业成为敲门砖。全社会价值观念错位,这样的社会焉能久长!

小说的情节曲折动人,人物命运几番轮回。大喜大悲,牵动读者心弦。悲处,魂断神伤;喜处,悲从中来。小小的一只促织,竟将人异化到如此境地。文章以喜写悲,让我们感受到的是更深沉的悲哀。

1.课内素材

蒲松龄从小就接受儒家思想的熏陶和封建礼制的教化,可以说是一个满腹经纶的才子,他虽然桀骜不驯、处处与当时的社会和世人争锋,但他却没有因为个人私欲而恣意妄为。“生平喜摊书,垂老如昔狂”,蒲松龄是一个“狂”和“痴"的矛盾体。

蒲松龄认为人应该做到狂中有痴,痴中有狂,达到痴狂一体。这里的“痴”指不为外界所影响,我行我素,至真至纯,没有任何的矫揉造作和弄虚作假。蒲松龄在《聊斋志异》的自序中写道:“遄飞逸兴,狂固难辞;永托旷怀,痴且不讳。”他感叹自身狂放的毛病是怎么也改不掉的,但固有的痴情也不容避讳。我们在这里能窥探到蒲松龄“痴”“狂”本一体的人生价值观。他将这种个性注入《聊斋志异》中的人物身上,并在《聊斋志异》中的故事的结尾以“异史氏”的名义发表自己的观点。

适用话题:“有节之狂”“有痴之狂”“文如其人”“真性情”等。

四、课堂延伸

2.写作借鉴:

(1)古人诗云:“深处种菱浅种稻,不深不没种荷花。”何处种菱何处种稻与我们如何摆放自己的心态原本是一个道理。大时代的喧哗与骚动原本与你无干,你只需养一池心莲,自守一树清凉,便自得其乐,岂不快哉?

古代士子熬得十年寒窗,只求一举成名天下知,竟是痴了。生不用封万户侯,只求如徐霞客,一仆一驴,一笔一绢,遍览名山大川,任它世事烦扰,我自有天枕地床;更无须黄袍加身,便如蒲松龄“老于世情乃得巧,昧于世情则得拙”。秉持准则,在野狐鬼妖间存有一颗天籁自鸣、童真满掬的心灵,给无数士子以“书中自有颜如玉”的想象。

(2)《促织》通过讲述主人公成名的一段带有玄幻色彩的故事,揭露了当时统治者的荒淫无道,描绘了当时老百姓在统治者横征暴敛的摧残下的悲惨生活遭遇,反映了当时下层民众的生活境遇。自古以来,民生连着民心,民心凝聚民力。人民是推动社会全面振兴的最大力量源泉。一个好的社会,既要充满活力,又要和谐有序。只有牢牢把握共建与共享的统一,在全社会营造人人参与、人人尽力、人人享有的良好环境,才能厚植发展优势,凝聚发展伟力,提升发展境界。走过再长的路,走到再远的未来,“人民”都永远是我们的关键词。人民的政府要以“一件事情接着一件事情办,一年接着一年干”的韧劲,在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展,让人民的生活一年更比一年好。

3.对比阅读

宣宗酷好促织之戏,谴使取之江南。虫价贵至数十金。枫桥一粮长以郡督谴觅,入得一最良者,用所乘骏马易之。妻谓骏马所易,必有异,窃视之。虫跃出,为鸡啄食。妻惧,自缢死。夫归,伤其妻,且畏法,亦自经焉。(选自《明朝小史》)

这则短文与课文《促织》比较,内容上的共同之处在于_______;

文体特点则不同,短文_______《促织》_______。

为了满足宫廷都蟋蟀的乐趣,摊派到民间老百姓捉蟋蟀。短文是史传类 《促织》是小说

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])