人教版七年级下册语文第二单元导学案

文档属性

| 名称 | 人教版七年级下册语文第二单元导学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 47.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-03-07 13:30:46 | ||

图片预览

文档简介

黄河颂 (一课时)

【学习目标】【

1.知识与能力:努力培养朗读、感悟和理解诗歌的能力。

2.过程与方法:体味歌词意境,把握作者感情。

3.情感态度价值观:深刻感悟“黄河”的英雄气概;深入理解中华民族的坚强品格。

【学习重点】

有感情地朗读诗歌,理解诗歌赞颂黄河,赞颂民族伟大精神的内涵。

【学习难点】

联系时代背景理解诗歌的内容,调动并强化学生的爱国热情。

【教学教法】讨论法 陶冶法 讲授法 朗读法

【知识链接】

1.创作背景

1931年,日本帝国主义侵占了东北地区;1937年,日本帝国主义侵略了我国的华北地区。面对亡国灭种的危机,全国掀起了抗日救亡的高潮,许多进步作家艺术家也积极地投入到抗击日本帝国主义的斗争中来,他们通过自己创造的形象反映现实斗争,激发全国人民的抗日热情。

2.作家作品

作者,光未然,原名张光年, 1939年到延安后创作了歌颂中华民族精神的组诗《黄河大合唱》。经冼星海谱曲后风行全国。

《黄河大合唱》是一部大型合唱音乐作品,共有八个乐章,分别是《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄河对口曲》《黄水谣》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》。

【导学过程】

一、情景导入:黄河,中华民族的母亲河。自古以来就有无数吟咏黄河的优秀诗文。大家能举出自己最熟悉的例子吗?

今天,我们将学习光未然的《黄河颂》。

二、检查预习

1.读准下面加点字的字音:

澎湃( )( ) 气魄( ) 高山之巅( ) 狂澜( ) 哺育( ) 浊流( ) 屏障( ) 一泻万丈( )滋长( ) 劈( )

2.解释下列词语

滋长 : 巅:

哺育: 狂澜:

摇篮: 浩浩荡荡: ?

澎湃: 宛转:

辗转: 九曲连环:

3、整体感知?

(1).这首颂诗由朗诵词(第一节)和歌词(第二节)两部分组成。其中朗诵词以呼告的手法,直称读者为“朋友”,开宗明义地说出了要“歌颂黄河”的主题。歌词包括两个方面的内容:即 和 。

三、小组合作探究及展示

1.“望黄河滚滚”的“望”字,统领诗中哪些内容?其中哪些是实写,哪些是想象?“望”可以换为“看”吗?

2.诗中三次出现的“啊,黄河”有什么作用?诗人从哪些方面赞美黄河的英雄气概的?

3. 为什么把黄河比作“摇篮”和“屏障”?

?????摇篮:

屏障:???????????????????????????????? ??4.为什么说黄河“向南北两岸伸出千万条铁的臂膀”??

?????????????????????????????

四、教师精讲点拨

全诗表达了诗人怎样的感情?

五、课堂达标检测

1.根据下面的提示,写出文中相应的诗句。

诗中所“望”的内容,既有写实的成分,也有雄奇瑰丽的想象,条理清楚,章法谨严。先是近镜头特写: ;再是俯瞰全景式的总写: ;然后是纵向描写黄河的流向: ;最后横向展开到黄河流域两岸: 。

2.黄河是中华民族的文化摇篮,也是中华民族精神的摇篮。诗中说:“五千年的古国文化,从你这儿发源;多少英雄的故事,在你身边扮演!”你能从历史长河中撷取一朵浪花来解释一下吗?

3.指出下列诗句运用的修辞方法。

①啊!黄河!你一泻万丈,浩浩荡荡,向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。( )

②惊涛澎湃,掀起万丈狂澜;浊流宛转,结成九曲连环。( )

③我们祖国的英雄儿女,将要学习你的榜样,像你一样的伟大坚强!像你一样的伟大坚强。( )

④啊!黄河!你是中华民族的摇篮。( )

4.写出几句关于黄河的著名诗句。

六、课后作业

课后练习一、二、三题。

总结与反思:

七 最后一课(三课时)

第一课时

【学习目标】

1.知识与能力:了解作者生平,作品的时代背景 ,小说的相关常识。

2.过程与方法:熟读课文并整体感知内容,理清小说的故事情节。理解小弗朗士前后变化的原因。

3.情感态度价值观:感受法国人民强烈的爱国情感;教育学生热爱汉语、学好汉语,培养爱国感情。

【学习重点】:分析小弗朗士的性格特点,感受法国人民在亡国之际的强烈的爱国情感。

【学习难点】:体会心理活动描写对塑造人物形象的作用。

【教学教法】:默读法 讨论法 讲授法

【知识链接】

一、走进作者。

都德(1840—1897)法国19世纪后半期的小说家。他的短篇小说有不少是以普法战争为题材的,具体生动地描写了法国普通人民对侵略者同仇敌忾的爱国主义精神。《最后一课》就是都德爱国主义短篇小说的代表作之一。

二、背景介绍。

《最后一课》写于普法战争第二年(1873年)。普法战争是1870—1871年法国和普鲁士的战争。9月,色当一役,法军大败,拿破仑第三被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了阿尔萨斯、洛林等法国的三分之一以上的土地。面对普鲁士军队的屠杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这个短篇,就以沦陷了的阿尔萨斯的一个小学校被迫改学德文的事为题材,通过描写最后一堂法文课的情景,刻画了小学生小弗郎士和乡村教师韩麦尔的典型形象,反映了法国人民深厚的爱国感情。

三、文学常识。

1.文学体裁:小说是和诗歌、散文、戏剧并列的文学的基本形式之一。

2.小说的概念:小说以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来广阔地反映社会生活。

3.小说的三要素: 人物、情节和环境。

4.故事情节:情节是一系列有组织的生活事件,分为:开端、发展、高潮、结局四部分。

5.刻画人物的方法:外貌描写、语言描写、神态描写、心理描写、行动描写。

6.环境的种类及作用:自然环境、社会环境。

7.小说分类:按篇幅长短分:长篇、中篇、短篇、小小说(微型小说)。

【导学过程】

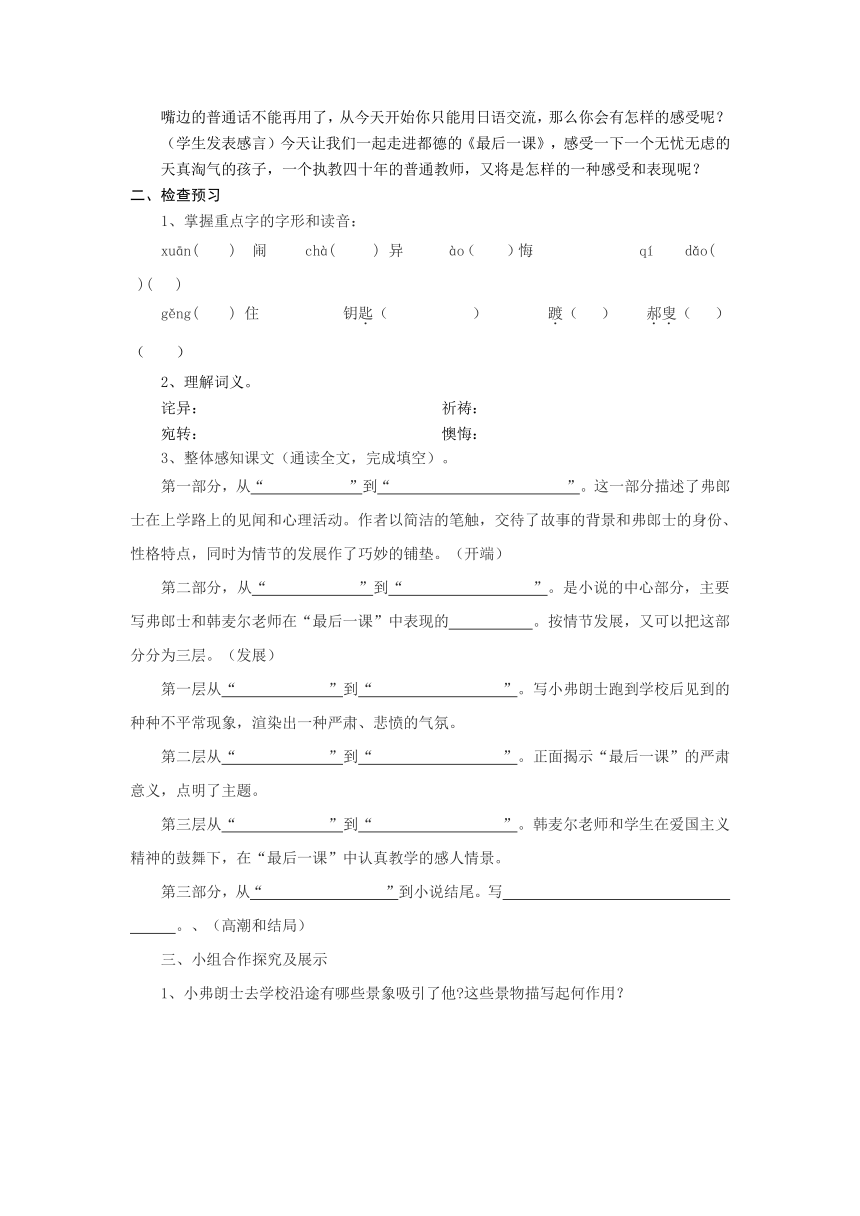

情景导入:同学们,当一场突如其来的灾难来临时,抗震救灾,众志成城,成为时代的主旋律;当奥林匹克盛火在中华大地成功点燃时,与奥运同行、为奥运喝彩,成为中华儿女的最强音。这是为什么?这是因为我们拥有同一个名字--中国。这是因为我们怀着同样的感情---爱国主义。如果有一天,有人告诉你,你再也不能学习汉语,每天你挂在嘴边的普通话不能再用了,从今天开始你只能用日语交流,那么你会有怎样的感受呢?(学生发表感言)今天让我们一起走进都德的《最后一课》,感受一下一个无忧无虑的天真淘气的孩子,一个执教四十年的普通教师,又将是怎样的一种感受和表现呢?

检查预习

1、掌握重点字的字形和读音:

xuān( )?闹? ?chà( ) 异???ào( )悔???????qí??dǎo( )( )?????

gěng( ) 住????? 钥匙(????? )????踱( ) 郝叟( )( )

2、理解词义。

诧异: 祈祷:

宛转: 懊悔:

3、整体感知课文(通读全文,完成填空)。

第一部分,从“ ”到“ ”。这一部分描述了弗郎士在上学路上的见闻和心理活动。作者以简洁的笔触,交待了故事的背景和弗郎士的身份、性格特点,同时为情节的发展作了巧妙的铺垫。(开端)

第二部分,从“ ”到“ ”。是小说的中心部分,主要写弗郎士和韩麦尔老师在“最后一课”中表现的 。按情节发展,又可以把这部分分为三层。(发展)

第一层从“ ”到“ ”。写小弗朗士跑到学校后见到的种种不平常现象,渲染出一种严肃、悲愤的气氛。

第二层从“ ”到“ ”。正面揭示“最后一课”的严肃意义,点明了主题。

第三层从“ ”到“ ”。韩麦尔老师和学生在爱国主义精神的鼓舞下,在“最后一课”中认真教学的感人情景。

第三部分,从“ ”到小说结尾。写 。、(高潮和结局)

三、小组合作探究及展示

1、小弗朗士去学校沿途有哪些景象吸引了他?这些景物描写起何作用?

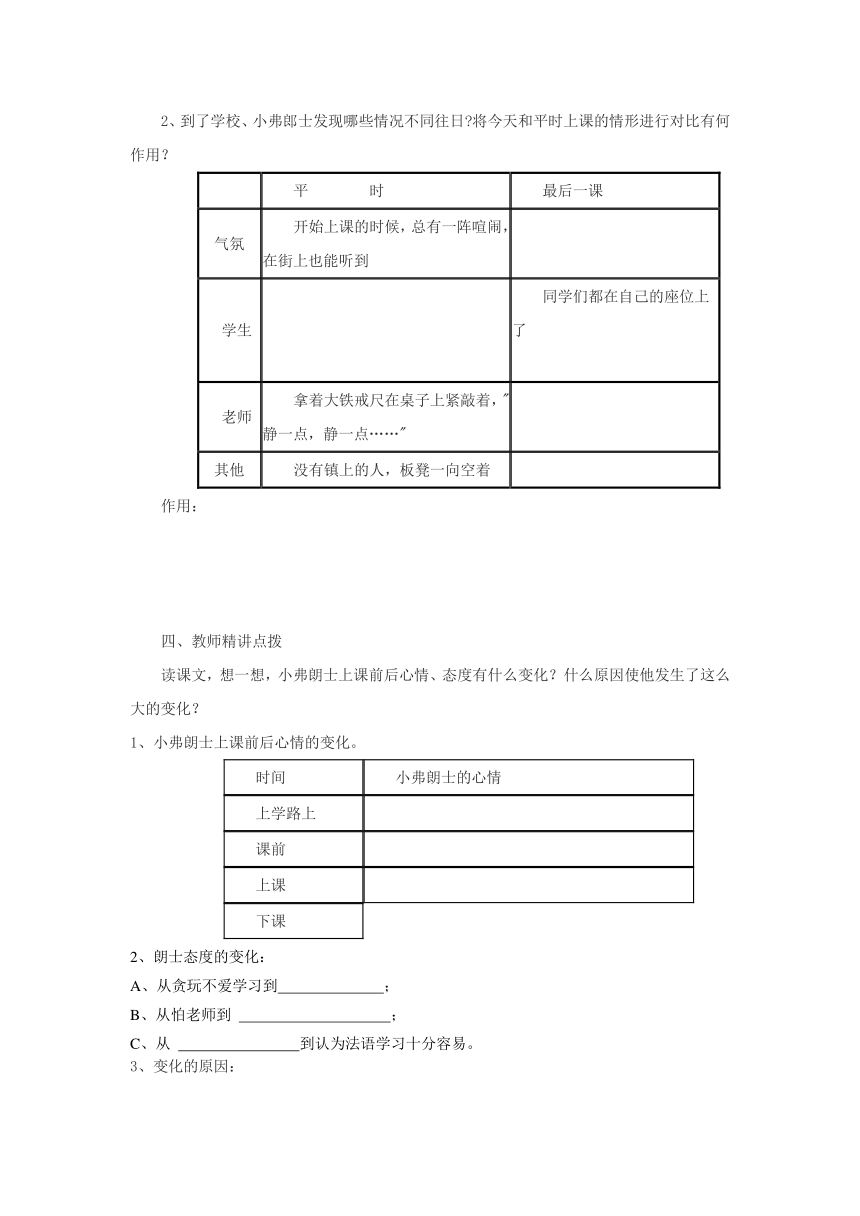

2、到了学校、小弗郎士发现哪些情况不同往日?将今天和平时上课的情形进行对比有何作用?

平 时

最后一课

气氛

开始上课的时候,总有一阵喧闹,在街上也能听到

学生

同学们都在自己的座位上了

老师

拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,"静一点,静一点……"

其他

没有镇上的人,板凳一向空着

作用:

四、教师精讲点拨

读课文,想一想,小弗朗士上课前后心情、态度有什么变化?什么原因使他发生了这么大的变化?

1、小弗朗士上课前后心情的变化。

时间

小弗朗士的心情

上学路上

课前

上课

下课

2、朗士态度的变化:

A、从贪玩不爱学习到 ;

B、从怕老师到 ;

C、从 到认为法语学习十分容易。

3、变化的原因:

五、课堂达标检测

(一)、依据课文,从括号中选择恰当的词语填在句中横线上。 1.?平常日子,学校开始上课的时候,总有一阵 (喧哗、喧嚷、喧闹),就是在街上也能听到。 2.?这可怜的人好像恨不得把自己知道的东西在他离开之前全教给我们,一下子 (塞进、装进、送进?)我们的脑子里去。 3.?他们像是用这种方式来感谢我们老师四十年来忠诚的服务,来表示对就要失去的国土的 (敬意、敬佩、敬仰)。?

(二)阅读 ①?天气那么暖和,那么晴朗! ②?画眉在树林边宛转地唱歌;锯木厂后边草地上,普鲁士士兵正在操练。? ③?许多人站在镇公所最近两年发出坏消息的布告牌前。

?以上文字在文章中的作用有以下几种说法,选出正确的几项,将序号填入括号中。[? ] A.?表现小弗郎士是个贪玩,不爱学习的孩子。 B.?说明课外的生活是那么有趣,小弗郎士因此不愿上学。 C.?暗示当时时代背景──法国战败,阿尔萨斯成了沦陷区。 D.?表现小弗郎士上学路上心情愉快。 E.?美好的自然环境和恶劣的社会环境形成对比,为表现文章的中心思想服务。

【总结反思】

第二课时

【学习目标】

1.知识与能力:体会本文细节描写,运用对比、反复等手法来表现人物,反映主题的写法。

2.过程与方法:通过分析韩麦尔先生的性格特点,学习本文运用语言、行动、心理描写等手法表现人物性格的方法。

3、情感态度价值观:在分析人物的基础上,感受法国人民在亡国之际强烈的爱国情感。

【学习重点】:领会小说的思想内涵,学习法国人民热爱祖国,反抗侵略的坚强意志,从而热爱祖国语言,热爱祖国,发奋学习,不断进步。

【学习难点】:分析韩麦尔先生的性格特点,学习本文运用语言、行动、心理描写等手法表现人物性格的方法。

【教学教法】:讨论法 练习法 批注法

【导学过程】:

一、小组合作探究及展示

1、作者是怎样刻画韩麦尔先生这一感人形象的?在文中找出相应的描写,并做相应的批注。(批注可以是自己的感想或者描写的作用)

外貌描写:

批注:

动作描写:

批注:

语言描写:

批注:

神态描写:

批注:

2、上习字课时,老师是怎样安排的?有什么用意,产生什么效果? ?

3、你认为韩麦尔先生又是一个什么样的人呢?

二、教师精讲点拨

1、老师讲到法语时对法语有什么评价?如何理解?

2、怎样理解“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙”? ?

三、课堂达标检测

阅读

忽然教堂的钟敲了十二下。……到结尾

1.给下面加粗字注音。

祈祷( )( )惨白( )哽住( )

2、选段开头写教堂的钟声、祈祷的钟声、普鲁士兵的号声,有什么作用?

________________________________________________

3.“忽然教堂的钟声敲了十二下”,加粗词“忽然”表明了什么?

________________________________________________

4.韩麦尔先生此时此刻有无数的话要说,但是他哽住了,说不下去了,是因为

( )

A.时间太少了,满肚的话一时无从说起。

B.他要离开他教的学生,心情难过。

C.想到课一结束,他就要离开这生活了四十年的地方,心中有说不出的惆怅。

D.最后一课即将结束,从此将和祖国的语言告别,留恋与失望、痛苦与悲愤到了极点,千言万语不知从何说起。

5.韩麦尔先生“使出全身的力量,写了两个大字:‘法兰西万岁!’”这一细节描写表现了韩麦尔先生怎样的思想感情?

________________________________________________

6.文中“我觉得他从来没有这么高大”的含义是什么?

________________________________________________

7.常见的破折号的用法有以下几种:A.表示解释说明B.表示语音延长C.表示意思的递进D.表示语意的转折。判断下列两句中的破折号是哪种用法。

(1)“我的朋友们啊,”他说,“我——我——”( )

(2)“散学了,——你们走吧。”( )

8、选文中有一句话暗示了小说的社会背景,是哪一句话?

9、韩麦尔先生“使出全身力量”写字的细节表现了什么? 总结反思:

第三课时

【学习目标】:

知识与能力:.总结归纳,准确把握小说主题的分析能力。

过程与方法:通过细节描写的分析,把握小说主题,总结全文。

3、情感态度价值观:感悟小说所表现的强烈的爱国主义精神,激发学生的爱国主义情感。

【学习重难点】:通过小说细节的分析,总结归纳小说的主题,培养学生的爱国主义情感。

【教学教法】讨论法 讲授法

【导学过程】

一、讲评第二课时的课堂达标检测

二、小组合作探究及展示

1、小弗郎士觉得“真奇怪,今天听讲,我全都懂。”为什么?

2、这一节中有“字帖”“金甲虫”“鸽子”等描写,体会一下这些描写的表现力量。 ?

3、作者为什么样不把韩麦尔写成一个“高大”的“战斗英雄”,把小弗郎士写成一个“少年英雄”,而让他们都以一个普通人的身份出现? ?

4、小说的主人翁是谁,为什么?

(知识链接:判断主人公的标准是体现了作者的创作意图,文章的主题)

三、教师精讲点拨

作者在文中多次重复“最后一课”,请找出来并说说其每一次用意是否相同,起怎样的作用?

四、课堂达标检测

(一)、给加粗字注音。

郝叟( ) 哽( ) 祈祷( )

诧异( ) 惩罚( ) 踱来踱去( )

(二)、表现人物性格常常运用语言、行动、心理描写等手法。试对下面的描写文字表现人物性格进行分析

1.他转身朝着黑板,拿起粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:“法兰西万岁!”

①描写的对象是________________________。

②运用的描写方法是________________________。

③表现了___________________ _____。

2.屋顶上鸽子咕咕地低声叫着,我心里想:“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!”

①描写的对象是________________________。

②运用的描写方法是________________________。

③表现了____ ____________。

(三).下列说法正确的一项是( )(2分)

A、《最后一课》中韩麦尔和小弗郎士爱国感情一样炽烈,都是自始至终的爱国情怀。

B、《最后一课》的作者是一位爱国主义作用,以长篇小说见称于世。

C、韩麦尔先生因为年纪大,上课非常吃力,所以上课时“脸色惨白”,小弗郎士也认为老师累得这样是一个“可怜的人”。

D、韩麦尔先生为上这“最后一课”,穿上整齐的新衣,这是他对祖国爱的表现。

5.指出下列各句的描写方法和作用。

⑴画眉在林边宛转地唱歌;锯木厂后边的草地上,普鲁士兵正在操练。

⑵天啊,如果我能把那条出名难学的分词用法从头到尾说出来,声音响亮,口齿清楚,又没有一点儿错误,那么任何代价我都愿意拿出来的。

⑶有时候一些金甲虫飞进来,但是谁都不注意,连最小的孩子也不分心。

五、课后作业

1、发挥你的想象力,以“下课以后”为题,用第一人称写写小弗朗士 2、课后练习一、二、四题

课后反思与总结:

艰难的国运与雄健的国民(一课时) 【学习目标】 1.知识与能力:理解本文中精彩的比喻中所蕴含的哲理及洋溢的情感。

2.过程与方法:反复朗读,品味词语,体会作者的豪情壮志。 3.情感态度价值观:学习感受作者的高尚情怀和伟大精神,培养学生的民族责任感。

【学习重点难点】 1.理解本文中精彩的比喻中所蕴含的哲理及洋溢的情感。 2.联系生活,正确感悟雄健精神对我们的现实意义。

【教学教法】朗读法 练习法 讨论法

【知识链接】1、作者简介:李大钊(1889—1927),字守常,河北乐亭人。为中国共产党的创始人之一。李大钊不仅是伟大的马克思主义者,也是一位学者和诗人。

2、写作背景:此文写于20世纪20年代。1923年,发生了中国历史上一件惨案——“二?七”惨案,当时,有一部分五四运动期间一度觉醒的知识分子又陷于迷惘之中,他们有一腔爱国热血,却看不到中国的希望,不知所措地叹息、彷徨。在这篇文章中,李大钊告诉人们,不要为面前的困难吓倒,有困难,但更有希望;与困难作斗争,趣味无穷。他企望动员更多的人投身于救国救民的伟大事业,使救国的事业变成全民的事业。全文不满500字,但内容丰富,激情澎湃。

【导学过程】 一、预习指导 1.积累生字生词,读准字音,理解词义,并从中选四个词语写一段话。 逼狭: 崎岖: 阻抑:

险峻 : 一泻万里:

奇趣横生: 回环曲折 : - 2.激情朗诵:学生激情朗诵,初步感知课文。 明确:用慷慨激昂的语气来感受作者的高尚情怀和伟大精神。 3.说说本文的各段段意 明确:第一段内容:历史的道路崎岖不平,全靠雄健的精神冲过去。总领全文,点明主旨。第二段内容:民族生命的进程就像江河的进程,是曲折坎坷的。第三段内容:人类的历史生活正如旅行,在奇绝壮绝的境界才能感受到冒险的美趣。第四段内容:中华民族的道路崎岖险阻(国运艰难),需要有雄健的精神才能欣赏到壮美的趣味。第五段内容:用扬子江、黄河精神概括了中华民族的气概和战斗风貌,需要我们发扬黄河那种勇往直前的民族精神。

4.抓住割断的关键词来看作者的行文思路:

明确:人类历史的道路——民族生命的进程——人类历史的生活——中华民族的史路——中华民族的精神。

5.说说本文的主要内容 明确:作者在文章中以大河奔流比喻民族生命的进程,以崎岖险路比喻中华民族所逢的史路,告诉我们应该在艰难困苦中毫不气馁,对革命保持必胜的信念,要拥有豪壮雄健的气魄。全文流露出了革命的乐观主义情怀和强烈的爱国主义感情。 二、小组合作探究及展示

1.怎样理解“艰难的国运”?

2. “雄健的精神”指的是什么精神?

3.怎样理解作者所说的“趣味”?

4、文中运用了一系列比喻来说理,试指出下列下列事物的喻体,并说说这些比喻有何作用?

①长江大河—— ②扬子江、黄河——

③浩浩荡荡—— ④平原无际,一泻万里——

⑤曲折回徊,崎岖险阻——

⑥长江、黄河穿沙漠,过山峡——

⑦浊流滚滚,一泻万里——

比喻的作用:

三、【教师精讲点拨】

这篇文章第二、三两段都说到两种境界,第三段同第二段相比,语意的重点又有什么不同?

四、课堂达标检测

1、作者以 比喻民族生命进程,以 比喻中华民族所逢的史路,表现了我们中华民族在艰难困苦中毫不气馁,有着坚强的民族自信心,表现出作者李大钊高尚的情怀和伟大的爱国精神。

2、作者认为“走到崎岖的境界,愈是奇趣横生,觉得在此奇绝壮绝的境界,愈能感到一种冒险的美趣。”由此你会联想到哪些与之描写的境界相同的什么诗句呢?

3.走到崎岖的境界,愈是奇趣横生,觉得在此奇绝壮绝的境界,愈能感到一种冒险的美趣。你有过这样的经历吗?你体验过这样的美趣吗?结合生活实际谈谈。

教与学后反思:

《土地的誓言》(一课时)

【学习目标】:

1、知识与能力:朗读课文,整体感知文意;联系时代背景,体会作者的思想感情。

2、过程与方法:精读课文,揣摩欣赏精彩段落和语句。

3、情感态度价值观:增强学生热爱祖国家乡的感情。

【教学重难点】:体会作者的思想感情,揣摩精彩的段落和语句。

【教学方法】:自主、合作、探究的学习方法;启发谈话法

【知识链接】:

1、走进作者:端木蕻良,原名曹汉文,曹京平,辽宁省昌图人,现代作家。

2、简介背景:1931年9月18日晚10时20分,日本关东军炸毁沈阳北郊柳条湖地段的南满铁路,反诬是中国军人所为,并以此为借口,进攻北大营,南京国民党政府采取“不抵抗”政策,日军很快攻占东北军驻地沈阳北大营。史称“九一八事变”。日本侵略者的铁蹄践踏着富饶的关东平原,无数的东北同胞被迫背井离乡,四处流浪。他们不知何时才能回到自己可爱的故乡,才能与家人欢聚一堂。事隔十年,作为东北作家群中的一员,作者怀着难以遏制的思乡之情,面对故乡的土地发出了壮怀激越的誓言。

【导学过程】:

一、情景导入:首先请大家听一首歌曲《松花江上》,同学们听过歌曲有何感受?(学生可随意发言,)是的听过歌曲后,歌声中那段令人悲痛的历史再现眼前,1931年9月18日日本帝国主义强行侵略东北,发动了九?一八事变,四个月内东北全境沦陷,我们可爱的家乡就这样被日本侵略者的铁蹄蹂躏了十四年。在九一八事变十周年之际,流离失所的东北人作家端木蕻良,怀着难以遏制的情感写下了这篇散文《土地的誓言》。

二、预习指导

1.给下列划横线的字注音。

炽痛( )嗥鸣( )斑斓 ( ) 谰语( ) 怪诞( )

亘古( )默契( )田垄( ) 蚱蜢( ) 污秽( )

2.根据语境解释下列词语。

(1)炽痛:

(2)嗥鸣:

(3)谰语 :

(4)怪诞:

(5)亘古 :

(6)默契 :

3.朗读课文,课文总共只有两段,简要概括每段段意

第一段:

第二段:

三、小组合作探究与展示

1、结合你对课文的初步感知,你觉得题目中的关键词是什么?从全文看,标题的完整意思是什么?作者面对土地发出了怎样的誓言?

?2、 文中描绘了哪些故乡的事物?作者记忆中的故乡是怎样的?

3、为什么文章起初写“关东大地”用“她”来称呼,而到了后面时却又改口说“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立”?

4、怎样理解文中“我常常感到它在泛滥着一种热情”中的“泛滥”与“在那田垄里埋葬过我的欢笑”中的“埋葬”这两个词语的确切含义?

方法链接

A.明确该词的本义。

B.分析该词在具体语境中的意思。

5、你觉得这篇文章中哪些语句写得最富有感情,最能打动你?找出来,细细品味。

温馨提示

品味语言的角度

A.从词语的角度

B.从修辞的角度

C.从句式的角度

D.从情感的角度

四、教师精讲点拨

课文总共只有两段,这两段都是先直接抒发对故乡的思念之情,然后回忆,最后直接抒情,但回忆中选取的景物不同。所选景物各有什么特点?为何选取不同景物?

五、课后作业

课后练习一、二、三题

总结与反思

十 木兰诗(二课时)

第一课时

【学习目标】

1.知识与能力:了解有关文学常识,借助注释工具书学习生字新词。

2.过程与方法:反复朗读课文,整体把握课文内容。在理解课文的基础上,背诵这首民歌。

3.情感态度价值观:了解人物形象,感受木兰的女儿情、英雄气,了解她的智慧、胆略和才能。

【重点难点】:文言词汇积累;理清故事情节;分析人物形象。

【教学教法】:朗读法 练习法 讨论法

【知识链接】:

《木兰诗》出自宋代郭茂倩编的《乐府诗集》。继《诗经》《楚辞》之后,在汉魏六朝文学史上出现一种能够配乐歌唱的新诗体,叫做“乐府”。“乐府”本是官署的名称,负责制谱度曲,训练乐工,采辑诗歌民谣,以供朝廷祭祖宴享时演唱,并可以观察风土人情,考见政治得失。

《木兰诗》是北朝民歌的代表作之一,诗中满怀激情地记叙花木兰女扮男装,代父从军的故事,充满传奇色彩。千百年来,这一巾帼英雄的形象家喻户晓,深受人们喜爱。《木兰诗》与《孔雀东南飞》被誉为乐府民歌中的“双璧”。

【导学过程】

一、情景导入:中国(古今中外)有哪些著名的巾帼英雄? (或用豫剧《谁说女子不如男》)

二、检查指导

1.给加点的字注音。

可汗 ( )( ) 鞍鞯( )( ) 燕山( ) 辔头( ) 戎机( )

胡骑( ) 金柝( ) 朔气( ) 红妆( ) 战袍 ( ) 唧 ( ) 机杼( ) 倩 ( ) 溅( ) 啾( ) 姊( ) 云鬓 ( )

著 ( ) 霍霍( )( )

2.参照课下注释解释下列词语的意思。

问女何所忆(????? ) 胡骑(??? ) 万里赴戎机(???? ) 关山度若飞(????? ) 朔气传金柝(?????? ) 策勋十二转(???? ) 赏赐百千强(???? ) 著我旧时裳(????? ) 安能辨我是雄雌(? )

对镜帖花黄( )昨夜见军贴( ) 愿为市鞍马(???? ) 北市买长鞭(???? )

3.朗读诗歌,读准诗歌的字音、节奏。

小组合作交流及展示。

(一)、梳理诗歌结构

1.全班集体朗读诗歌。

2.分别用4字概括每节大意.

第一节: 第二节:? 第三节:???????????????????

第四节:? 第五节:?????????????????? 第六节:????????????????

第七节:以喻释疑

3.用自己的话复述故事。

(二、)试用现代汉语翻译句子。(注意上下句的意思是相互交错,补充的)(知识链接:互文,也叫互辞,是古诗文中常采用的一种修辞方法。古文中对它的解释是:“参互成文,含而见文。”具体地说,它是这样一种形式:上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。有上下文义互相交错,互相渗透,互相补充来 表达一个完整句子意思的修辞方法。

可分文单句互文,即在同一句子中前后两个词语在意义上交错渗透、补充。例如:

烟笼寒水月笼沙。(《泊秦淮》) 我们应理解为:烟雾笼罩着寒水也笼罩着沙;月光笼罩着沙也笼罩着寒水。如将此句 作:“烟雾笼罩着寒水,月光笼罩着沙”理解,那就大错而特错了,怎么也讲不通意思。)

对句互文(也叫互文相补)就是对(下)句里含有出(上)句已经出现的词,出(上)句里含有对(下) 句将要出现的词,对句出句的意义相互补充说明。例如上面四个句子。

①东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

②将军百战死,壮士十年归。

③开我东阁门,坐我西阁床。

④开窗理云鬓,对镜贴花黄。

四、教师精讲点拨。

1、读完全诗,你觉得木兰是一个怎样的人物形象?

“用木兰是一个 的人,因为她 。”的句式回答

概括木兰的性格特点:

2、本诗写木兰从军的全过程,哪些事详写?哪些事略写?这样的详略安排突出了木兰哪些方面的思想品格?

五、课堂达标测评

1.下列句子中加点词解释有误的一项是( ?? ?)

A.愿为市鞍马 市:买??????? ??????????东市买骏马 市:集市

B.出郭相扶将 郭:外城??????????????? 木兰不用尚书郎 不用:不愿作

C.朔气传金柝 朔:北方??????????????? 策勋十二转 策勋:记功

D.军书十二卷 十二卷:十二本??? ???????赏赐百千强 强:有余

2.填空。

《木兰诗》选自?????????朝????????? (人名)编的《????????? 》,这是????????? 朝时期北方的一首民歌。全诗通过叙述花木兰????????? 的故事,塑造了一个英勇善战,勤劳能干,?????????? ?? 的女英雄形象。

3.按要求默写。

(1)写木兰出征前紧张、周密准备的句子是:???????????????????????, , , 。?????????????????????????????(2)写木兰从军后艰苦的战地生活的对偶句是: , ?。?????????????????????????????????????

(3)写木兰矫健雄姿的句子是(表现军情紧急、将士奔赴战场行军急促的句子): , ?。? ?????????????????????????????????????????????????

(4)诗中的“????????????? ? , ?”一句,十分概括地描写了战争的旷日持久,激烈悲壮。

(5)赞颂木兰谨慎、聪明、勇敢、能力不逊于男子的议论句子是 , ; , 。?

(6)表现木兰战功显赫的句子______________,_______________。

【总结反思】

十 木兰诗(二课时)

第二课时

【学习目标】

1.知识与能力:能结合诗句展开联想和想象,培养自己的想象力。

2.过程与方法:体会成功运用排比、对偶、夸张等修的表现力量。反复诵读,感受诗歌的语言特点,并背诵全诗。

3.情感态度价值观:了解人物形象,感受木兰的女儿情、英雄气,了解她的智慧、胆略和才能。

【重点难点】

感受北朝乐府民歌语言精练、丰富多彩、灵活多变的特点。感受木兰的女儿情、英雄气,她的智慧、胆略和才能。

【教学教法】朗读法 练习法 讨论法

【导学过程】

一、复习巩固

讲评第一课时的课堂达标测评

二、小组合作探究及展示

1.文章开头写木兰停机叹息有何作用?

2、第三段,写木兰紧张地做准备工作时,用排比的句子,东西南北市都写到了,为什么不写在一个地方买齐而要啰嗦地写呢?

3、木兰归来后,因战功赫赫,于是“可汗问所欲”。可 “木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。”木兰为什么做出这种选择呢?

?4.“旦辞爷娘去,……但闻黄河流水鸣溅溅”一节中的景物描写有什么作用?

?5.“万里赴戎机,关山度若飞”两句在诗篇前后段落上起着什么作用?具有什么样的表现力量?

6.第6段写木兰回家与亲人团聚,用了什么修辞手法?表现了她怎样的心情?

?

7、结尾一段吟唱附文,用了什么修辞手法,有何作用?给我们什么启示?

8、木兰代父从军是一种孝,在战场上拼杀是爱国。那么我们现在的生活中,又是怎么样来体现自己对家人的爱、对国家的爱呢?

三 、课堂达标检测

(一)、阅读诗歌第六节,回答下列问题

1.用一句话概括这段话的段意

2.从文中找出相应的动词填写

①描写爷娘: ②描写阿姊:

③描写小弟: ④描写木兰:

3.选文中连用四个“我”的作用是什么?

4.品味“开”、“坐”、“脱”、“著”、“理”、“帖”这6个动词的表达作用。

5.分析“出门看火伴,火伴皆惊忙”这两句诗的表达作用。

(二)、对诗句品味有误的一项是( ?? ?)

A.“万里赴戎机”:“万里”极言征程之远,“赴”表现动作之迅速、果敢。

B.“关山度若飞”:跨越飞和山,像飞一样,展现了木兰的矫健雄姿。

C.“朔气传金柝”:朔,指北方。用打更的声音在寒气中传送,表现军旅生活的单调、无聊。

D.“寒光照铁衣”:用寒光和铁衣,展示边关将士的英武风采。

(三)诗歌最后一段现已演化为一个成语,是 ,它今天的意思是

。

四 、课后作业

1、背诵全诗 2、教材68页二、三、四题

总结反思:

参考答案

《黄河颂》

二、预习检查 1.澎湃(péng)(pài)气魄(pò)巅(diān )狂澜(lán)哺育(bǔ??)

浊流(zhuó)屏障(píng )( zhàng )一泻万丈( xiè)滋长(zī)劈(pì)

2. 滋长:生长;产生(多用于抽象事物)。 巅:山顶。 哺育:喂养,通过教育培养。 狂澜:巨大的波浪。 摇篮:比喻幼年或青年时代的生活环境或文化、运动等的发源地。?浩浩荡荡:原指水势浩大,漫无边际。泛指广阔或壮大。 ?澎湃:指声势浩大、气势雄伟。 宛转:辗转。这里指弯弯曲曲地延伸。 九曲连环:形容黄河的流势盘旋往复。

3. 描绘黄河气势,赞美黄河精神。

三、合作探究

1.“望”统领的内容:“惊涛澎湃……劈成南北两面。”

实写的内容:惊涛澎湃……结成九曲连环;想象的内容:从昆仑山下……劈成南北两面。

“望”不能换成“看”。因为“望”的范围宽广些,作者站在高山之巅,不仅可以远望近看,还可以想象,而“看”的范围比较窄小。

2. 啊! “黄河!”反复出现,把歌词主体部分从“啊!黄河!/你是中华民族的摇篮”到“将要在你的哺育下/发扬滋长”分为三个方面赞美黄河的英雄气概:黄河养育了中华民族,黄河保卫了中华民族,黄河还将激励着中华民族。

3. 把黄河比喻为“中华民族的摇篮”较易理解,黄河是中华民族的发祥地,中华文化在黄河流域产生、发展、壮大,黄河哺育滋养了世代炎黄子孙。

把黄河比喻为“民族的屏障”,侧重从黄河对中华民族的保卫作用而言。黄河天险在地理上可作为军事屏障,黄河的伟大坚强精神,更足以成为民族精神上的城防,这是中华民族抵御外侮的制胜法宝

4.首先应该明确句中的“臂膀”指的是什么。从全句看,这是一个比喻句,把黄河比喻为一个巨人,黄河主流是巨人的躯干,黄河流域中的无数条支流就是“巨人”身上千万条“铁的臂膀”。体现了黄河气势磅礴、勇不可挡的气度和力量,正足以激发民族的精神和信念

四、教师点拨

诗人借歌颂黄河歌颂我们的民族,激发广大中华儿女的民族自豪感与自信心,激励中华儿女像黄河一样“伟大坚强”,以英勇的气概和坚强的决心保卫黄河,保卫中国。

五、课堂检测

1. “惊涛澎湃/掀起万丈狂澜” “浊流宛转/结成九曲连环” “从昆仑山下/奔向黄海之边” “把中原大地/劈成南北两面”

2.见综合实践活动,抓住“文化”和“英雄的故事”,举例说明哪些文化在这发源,有哪些英雄的故事。

3,、拟人、比喻; 拟人,对偶; 反复; 比喻

《最后一课》

第一课时

二、检查预习

那天早晨上学,赶到韩麦尔先生的小院子里。

平常日子,我将永远记住这最后的一课(平常日子,书上横放着他那副大眼睛; 我看见这些情形,表示对就要失去的国土的敬意; 我正想着这些的时候,我真永远忘不了)

忽然教堂的钟声敲了十二下,结尾

三、小组合作探究及展示

1、“画眉在树林……正在操练”

作用(1)巧妙地点明了故事发生的背景,它真实而又十分简练地交代了国土已被侵略军所占领,(2)优美的自然风光和残酷的社会形成了鲜明的对比,(3)同时反映出小弗郎士贪玩、无忧无虑的幼稚心态,为下面的情节和小弗郎士的性格发展埋下了伏笔。。

2、

平 时

最后一课

气氛

开始上课的时候,总有一阵喧闹,在街上也能听到

安安静静,跟星期天的早晨一样。

学生

开课桌啦,关课桌啦,大家怕吵捂着耳朵大声背书啦。

同学们都在自己的座位上了

老师

拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,"静一点,静一点……"

踱来踱去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。很温和地叫“我”“快坐好”

其他

没有镇上的人,板凳一向空着

坐着好些镇上的人,他们也跟我们一样肃静。 个个看来都很忧愁。

作用:烘托出"最后一课"严肃、庄严、悲愤的氛围,进一步加深悬念

四、教师精讲点拨

时间

小弗朗士的心情

上学路上

?害怕提问提问 ,(贪玩、幼稚)

课前

疑惑、诧异、深情、悲痛

上课

难受、懊悔????、内疚

下课

悲愤、懂事???????????

态度:深为自己从此不能学习法语而难过,理解、同情、尊敬老师,害怕学习法语

原因:1、小弗郎士本质不坏,2受到老师爱国主义精神的影响,3亡国惨痛的震撼,激发了他心中的爱国情感。

五、课堂检测(二)ACE

第二课时一、小组合作交流

举例:(1)外貌描写:……他对这节课的重视与纪念,来表现他对将要失去国土的敬意。 (2)神态描写:"韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好像要把这小教室里的东西都装的眼睛里带走似的。"这写出了韩麦尔先生对毕生从事的教育事业的无限留恋,对祖国故土一往深情的热爱。

“脸色惨白”、 表现他面对祖国被占领的残酷现实,陷入了极大痛苦之中。“惨白”不能换“苍白”,因为惨白带感彩,多指白得厉害,可怕,而苍白多指病容。 ? (3)动作描写:。 “使出全身的力量,写了两个大字‘法兰西万岁’,写完之后,他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说。” 理解:一方面表现他对祖国必胜的信念,另一方面写出了他面对祖国被占领的残酷现实陷入了极大的痛苦。 (4)语言描写:“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。体现对孩子们和祖国深切上的爱。

2、写“法兰西”“阿尔萨斯”等别出心裁的字帖,象征着阿尔萨斯大林和法兰西祖国永远在一起,激发学生的爱国热情。

3、(以学生活动为主,学生可讨论,可朗读。要求学生根据预习内容回顾全文,思考全文内容,学生可以自由发言。) ? ? ? ? 学生自由发言可能认为韩麦尔先生: ①是一个可怜的人②是一个原先不大负责的人③是一个严厉的人④是一个普通的人⑤是个温和而严肃的人⑥是一个有勇气的人⑦是一忠心耿耿的人⑧是一个爱国的人⑨是一个留下了高大形象的人…… ? ? ? ⑵然后教师进行调控,组织讨论三种“见解”。 ? ? ? ①韩麦尔是一个普通的人(镇上的一位教师。平平常常工作了40年,课堂教学的管理水平不大高。有时还“玩忽职守”…… ) ? ? ②韩麦尔是一个“可怜”的人(最后一次上课。明天就要永远离开这个地方。一动也不动地瞪着眼看周围的东西。脸色惨白,话说不下去。教了一节课又一节课…… ) ? ? ③韩麦尔是一个爱国者(换上礼服,纪念这最后一课。自责及对阿尔萨斯人直率的批评。赞美法语。说明语言好比打开监狱大门的钥匙,恨不得把全部知识都教给我们。内心的极大悲痛。使出全身的力量写“法兰西万岁!”。

总结:韩麦尔先生既是一位严师,也是一位有40多年教学经验的循循善诱、受人尊敬的老师,是一位把自己的职业和祖国命运紧紧联系在一起的爱国者,他热爱祖国语言,有崇高的爱国情,高度的民族责任感,有战胜敌人的执着信念。

二、教师精讲点拨:1、这是韩麦尔先生针对侵略者禁教法语而说出的话,包含着热爱祖国语言、热爱祖国的深沉感情

2、这里运用了比喻修辞方法。监狱,人失去了自由,任人宰割,敌人占领的阿尔萨斯正是这样,如同监狱。打开监狱大门,指赶走入侵者,让阳光重新照耀在法兰西的大地上。祖国的语言,是联系人们思想的纽带,共同语言,维系了民族的向心力与凝聚力,它能无处不在,无时不在地激发人们的爱国激情,团结起来,赶走入侵者。所以说语言是打开监狱大门的钥匙。这句话语重心长,含义深刻。

课堂检测:1.qí dǎo cǎn gěng 2.钟声宣告最后一课的结束,号声预示着德语要代替法语;号声、钟声的相继传来,使韩麦尔先生眷恋国土的心更为痛楚和悲愤,为下文起了烘托和铺垫作用。3.“忽然”有来得迅速而出乎意料的意思,说明这钟声是在韩麦尔先生争分夺秒地教,学生们正在全神贯注汲取法语知识的情况下敲响了,是在不情愿的情况下强加于人的钟声,不容人选择地宣布最后一课的结束。增强了悲怆的气氛。4.D 5.强烈的爱国主义思想。6.表现小弗郎士对韩麦尔先生的无比崇敬。7.(1) B (2) C 8.窗外又传来普鲁士兵的号声。 9.热爱祖国,坚信祖国必胜的信念。

第三课时:二、小组交流:1、韩麦尔先生真挚、深沉、语重心长的话,深深地打动了小弗郎士,使他把对祖国的热爱,化为珍惜最后一节法语课的行动,专心,积极,因此他认为“挺容易”,“全都懂”。 2 ?衬托出教室里安静极了,很容易使人“分神”的金甲虫来“光顾”,连最小的孩子也不分心,多么专心致志!表现出孩子们爱国意识的成长。还有小弗郎士对“鸽子”叫声、产生的联想,是表现了一个儿童对入侵者的仇恨与讽刺。 3、正因为普通,韩麦尔先生和小弗郎士才能够成为千千万万法国人的代表,他们那朴素、热烈、深沉的爱国主义情感,才能被理解成是所有法国大众所具有的,才能使这篇小说所表现的成为整个法兰西民族的共同心声…… ? 4、韩麦尔先生与小弗朗士

两人共同真实地反映了法国沦陷区-阿尔萨斯、洛林的人民惨遭异族统治的悲愤和对祖国的失去的国土与语言的热爱,以及争取祖国解放和统一的坚定意志,集中地表现了法国人民崇高的爱国主义精神。

三、教师精讲

1、韩麦尔先生在开课时宣布:“这是我最后一次给你们上课了……今天是你们最后一堂法语课……”点明这最后一课的含义,普鲁士统治者禁止阿尔萨斯大林、洛林人民学习自己祖国的言,妄图用这种阴险毒辣的方式奴役法国人民

(2)"我的最后一堂法语课!"这句话,单独成节,表达了他难过、愤慨的心情。

(3)“啊!这最后一课,我真永远忘不了!”表明小弗郎士对“最后一课”的严肃意义的深刻理解,也表明他已经由天真幼稚变得懂事成熟起来了。

重复出现,既紧扣课题,又表达了对这最后一课的眷恋,对将要失去祖国语言的难舍。

四、课堂检测(二)、1.①韩麦尔②动作③韩麦尔对祖国必胜的坚定信念

2.①小弗郎士②心理描写③对敌人禁学法语卑劣行为的讽刺、轻蔑、憎恨和反抗,表现了对祖国语言的热爱。(三).D (四).⑴环境描写,写出了产生《最后一课》的时代背景,也写出了小弗郎士的幼稚。⑵心理描写,不仅表示了小弗郎士要回答好老师提问的决心,同时也反映出他要学好祖国语言的决心。⑶细节描写。刻画出孩子们对祖国文字的热爱。

《艰难的国运与雄健的国民》

二、小组合作交流及展示

1、帝国列强虎视眈眈,国内军阀混战,人民生活在水深火热之中……

2、雄健的精神: ①冲破一切艰难险阻,勇往直前的精神,是一种民族精神。②奋斗中能体味到成功的乐趣

3课文中提到“一种冒险的美趣”,“奇趣横生”,“一种壮美的趣味”,“亦是人生最有趣味的事”。这种种趣味,其实都是经历艰难险阻以后的趣味,是人类在经历挫折、艰难、险阻之后获得成功,感到一份珍贵的快乐和幸福。这种快乐和幸福不是一帆风顺的人可以体会到的。

4、明确:①长江大河——民族生命进程 ②扬子江、黄河——中华民族历史进程 ③浩浩荡荡——中华民族历史势不可挡、一往无前 ④平原无际,一泻万里——中华民族历史顺利发展 ⑤曲折回徊,崎岖险阻——中华民族历史所逢的艰难国运 ⑥长江、黄河穿沙漠,过山峡——中华民族前进中的艰难斗争 ⑦浊流滚滚,一泻万里——中华民族的光明前程 比喻的作用:此文在写法上最大的特点是层层设喻,步步推理,增强了说理的透辟性,情感的生动性和语言的形象性,丰富了文字的含义和作品的意蕴。

【教师精讲点拨】

明确:第二段语意的重点是逼狭险峻的境界,第三段语意重点是崎岖的境界。第三段同第二段相比,语意的重点推进了一步。第二段说两种境界,第三段则说两种境界有两种乐趣,走到崎岖的境界,置身奇绝壮绝的境界,有冒险的奇趣美趣。

课堂达标检测:1、长江大河 崎岖险路.2、会当凌绝顶,一览众山小;无限风光在险峰;等

《土地的誓言》

一、预习指导

1.chì háo lán dàn gèn qì lǒng zhà měng huì

2.(1)炽痛:热烈而深切。

(2)嗥鸣:(野兽)大声嚎叫。

(3)谰语:没有根据的话。

(4)怪诞:荒诞离奇;古怪。

(5)亘古:远古。

(6)默契:双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解。

(7)污秽:肮脏的东西。

3.第一段:深切回忆了故乡的山水草木及风土人情。

第二段:点明与故土的血肉关系,表示将以实际行动,使故乡获得解放和独立。

二、小组合作探究

1、关键词 “誓言”。从文章来看,这誓言是作者对着土地发出的。因此,这一标题应该理解为“面对土地发出的誓言”。

作者在文章末尾壮怀激越地发誓:“我要回到她的身边……为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前或者我的坟前

2、作者选择具体的有特征、有意味的景物组成叠印的一个又一个的画面,白桦林、蒙古狗、奔马群、红高粱、黑土地等东北特有的景物密集地排列在一起, 丰饶美丽

3、先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将她改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果。

4、“泛滥”原意是“江河水溢出,淹没土地”,又引申为“思想、事物到处扩散”。在这里,作者的心情正如决堤之水不可遏抑地向四下泛滥奔流,作者那激愤狂放的心情较之用“澎湃” “涌动”等词语更多了几分野性和难以驾驭的力量。 埋葬只用于已经死去的事物。是的,昔日的欢笑早已荡然无存,而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤!作者的欢乐只属于失去的故园,但它却已被埋葬在了故乡的田垄间。因此,用“埋葬”一词就更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。

5.如(1)她低低地呼唤着我的名字……使我不得不回去。

?? 表达了作者对故乡深切的爱,渴望回到故乡去的迫切心情。

? (2)当我记起故乡的时候……这声音便是从那里来的。

?? 表达了作者与故乡密不可分的亲密之情,须臾不可分割。

? (3)这时我起来……乃是我的家乡。

?? 表达了作者对解放故乡的坚定信念与决心。

? (4)我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前……洗去她的一切的污秽和耻辱。

?? 表达了作者解放故乡的坚定信念,及甘愿为故乡解放而奉献一切的决心。

? (5)“当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层在翻滚着一种红熟的浆液……在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样”。

运用比喻和拟人的修辞手法。在任何一块大地的深层,都涌动着沸腾的岩浆,这些岩浆就是文中所说的“红熟的浆液”,比喻作者的内心也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧,似乎正要喷涌而出!作者用诗一般的语言塑造了两个颤栗着、愤怒着并且不可阻挡地将要爆发出来的意象——一个是大地之心,一个是作者之心。这块广大的“关东大地”因为这些拟人化的描写而有了生命有了情感,于是可以像人一样召唤着“我”、激励着“我”为之奋斗、为之牺牲!

教师精讲点拨

前者选取东北所特有的物产,并采用景物的叠加,是为了展现东北大地的丰饶美丽。表达作者对故乡的激情赞美和深情怀念,应用排比,则加强了对读者的情感冲击力。

后者选取了春,秋两季的景物,同样表现了东北大地的丰饶美丽,但没有采用排比,情感也没有前者来得强。它也表达可作者对故乡的深切怀念,但怀念中却暗含着忧伤与愤怒,由此,情感才能在后半段得以最强烈的喷发,面对土地发出自己坚强的誓言。

《木兰诗》

第一课时:二、检查预习:略

三、合作探究,展示(一)2、概括大意:停机叹息、代父从军、奔赴战场、征战沙场、还朝辞官、会见亲人、以喻释疑

(二)翻译句子:(1)到各处街市备办鞍马等战具。(不是一处地方买一样东西)

(2)征战多年,经历很多战斗,许多将士战死沙场,木兰等幸存者胜利回来。

(3)每间房子都要开了门进去看看,然后到床上坐坐。(不是开了东阁的门而不进去,然后转到西阁的床上坐坐)

(4)当着窗户,对着镜子,先理云鬓,后贴花黄。 四、教师精讲点拨:1、性格特点:勤劳、善良、淳朴、谨慎 孝敬(女儿性情) 爱国、渴望和平(巾帼英雄)

机智、勇敢、刚毅、忠孝两全(英雄气概)

2、对木兰的从军缘由、离别、辞官和还乡都写得比较详,对出征前的准备和军旅生活则写得比较略。这是因为诗的中心在于颂扬木兰勇于献身、不图荣华富贵的高尚情操以及热爱和平生活的精神。(隐含对美好生活的向往与祝福,对战争的冷淡与远离)

五、课堂达标检测

1、D 2宋,郭茂倩,《乐府诗集》代父从军 不慕名利(性格特点均可)3、略

第二课时 二、合作探究,展示1、引起读者悬念——木兰为何忧愁。

2、①写家人对木兰从军的重视,要采买上好的用品②战事紧迫,时间紧张,渲染出一种紧锣密鼓的气氛。③这是乐府诗常用的一种写作手法。

3、木兰不慕荣华富贵,愿回家与父母团聚。 封建社会压迫、歧视妇女的必然结局。

4、形容出一个初离父母出征的少女的新奇感受,听到黄河流水,听到燕山胡骑,都不由让她想起父母的呼唤,对父母的思念情深意长。在荒凉夜间环境烘托中,揭示出木兰乍离家乡,思念亲人,离乡愈远,思念愈切的心情,从而细腻地透漏出木兰少女思亲的情怀

5、是对上段描写的奔驰征途情景高度的、形象的概括,表明驰抵战场,引到描写战场上的生活和战斗,在诗篇前后段落上起着承上启下的作用。这两句诗,夸张地表现出木兰身跨飞驰战马,万里奔赴战场的矫健雄姿。

6、排比、表现她那种欣喜若狂的心情,渲染了团聚、欢乐的气氛。

7、比喻、反问。

幽默风趣的比喻即是木兰对战友们的“惊煌”所作的回答,也是作者对木兰的深切赞美。“反问”真切的体现了木兰的自豪感,使这首诗的结尾余音袅袅,悠扬不尽!更给我们提示了一个深刻的道理,女子若有施展抱负的机会,她们的智慧、谋略和才能并不比男子逊色。

三、课堂达标检测

(一)1.木兰回家的欢乐情景。 2.①扶将 ②理 ③磨 ④开 坐 脱 着 理 帖 3.与家人团聚、重温和平的女儿生活的喜悦心情。 4.归家的喜悦和故物的亲切。 5.不仅写出了伙伴惊讶情态,还从侧面写出了木兰的英雄气概。 (二)C (三)扑朔迷离 形容事情错综复杂,难以辨别清楚

【学习目标】【

1.知识与能力:努力培养朗读、感悟和理解诗歌的能力。

2.过程与方法:体味歌词意境,把握作者感情。

3.情感态度价值观:深刻感悟“黄河”的英雄气概;深入理解中华民族的坚强品格。

【学习重点】

有感情地朗读诗歌,理解诗歌赞颂黄河,赞颂民族伟大精神的内涵。

【学习难点】

联系时代背景理解诗歌的内容,调动并强化学生的爱国热情。

【教学教法】讨论法 陶冶法 讲授法 朗读法

【知识链接】

1.创作背景

1931年,日本帝国主义侵占了东北地区;1937年,日本帝国主义侵略了我国的华北地区。面对亡国灭种的危机,全国掀起了抗日救亡的高潮,许多进步作家艺术家也积极地投入到抗击日本帝国主义的斗争中来,他们通过自己创造的形象反映现实斗争,激发全国人民的抗日热情。

2.作家作品

作者,光未然,原名张光年, 1939年到延安后创作了歌颂中华民族精神的组诗《黄河大合唱》。经冼星海谱曲后风行全国。

《黄河大合唱》是一部大型合唱音乐作品,共有八个乐章,分别是《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄河对口曲》《黄水谣》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》。

【导学过程】

一、情景导入:黄河,中华民族的母亲河。自古以来就有无数吟咏黄河的优秀诗文。大家能举出自己最熟悉的例子吗?

今天,我们将学习光未然的《黄河颂》。

二、检查预习

1.读准下面加点字的字音:

澎湃( )( ) 气魄( ) 高山之巅( ) 狂澜( ) 哺育( ) 浊流( ) 屏障( ) 一泻万丈( )滋长( ) 劈( )

2.解释下列词语

滋长 : 巅:

哺育: 狂澜:

摇篮: 浩浩荡荡: ?

澎湃: 宛转:

辗转: 九曲连环:

3、整体感知?

(1).这首颂诗由朗诵词(第一节)和歌词(第二节)两部分组成。其中朗诵词以呼告的手法,直称读者为“朋友”,开宗明义地说出了要“歌颂黄河”的主题。歌词包括两个方面的内容:即 和 。

三、小组合作探究及展示

1.“望黄河滚滚”的“望”字,统领诗中哪些内容?其中哪些是实写,哪些是想象?“望”可以换为“看”吗?

2.诗中三次出现的“啊,黄河”有什么作用?诗人从哪些方面赞美黄河的英雄气概的?

3. 为什么把黄河比作“摇篮”和“屏障”?

?????摇篮:

屏障:???????????????????????????????? ??4.为什么说黄河“向南北两岸伸出千万条铁的臂膀”??

?????????????????????????????

四、教师精讲点拨

全诗表达了诗人怎样的感情?

五、课堂达标检测

1.根据下面的提示,写出文中相应的诗句。

诗中所“望”的内容,既有写实的成分,也有雄奇瑰丽的想象,条理清楚,章法谨严。先是近镜头特写: ;再是俯瞰全景式的总写: ;然后是纵向描写黄河的流向: ;最后横向展开到黄河流域两岸: 。

2.黄河是中华民族的文化摇篮,也是中华民族精神的摇篮。诗中说:“五千年的古国文化,从你这儿发源;多少英雄的故事,在你身边扮演!”你能从历史长河中撷取一朵浪花来解释一下吗?

3.指出下列诗句运用的修辞方法。

①啊!黄河!你一泻万丈,浩浩荡荡,向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。( )

②惊涛澎湃,掀起万丈狂澜;浊流宛转,结成九曲连环。( )

③我们祖国的英雄儿女,将要学习你的榜样,像你一样的伟大坚强!像你一样的伟大坚强。( )

④啊!黄河!你是中华民族的摇篮。( )

4.写出几句关于黄河的著名诗句。

六、课后作业

课后练习一、二、三题。

总结与反思:

七 最后一课(三课时)

第一课时

【学习目标】

1.知识与能力:了解作者生平,作品的时代背景 ,小说的相关常识。

2.过程与方法:熟读课文并整体感知内容,理清小说的故事情节。理解小弗朗士前后变化的原因。

3.情感态度价值观:感受法国人民强烈的爱国情感;教育学生热爱汉语、学好汉语,培养爱国感情。

【学习重点】:分析小弗朗士的性格特点,感受法国人民在亡国之际的强烈的爱国情感。

【学习难点】:体会心理活动描写对塑造人物形象的作用。

【教学教法】:默读法 讨论法 讲授法

【知识链接】

一、走进作者。

都德(1840—1897)法国19世纪后半期的小说家。他的短篇小说有不少是以普法战争为题材的,具体生动地描写了法国普通人民对侵略者同仇敌忾的爱国主义精神。《最后一课》就是都德爱国主义短篇小说的代表作之一。

二、背景介绍。

《最后一课》写于普法战争第二年(1873年)。普法战争是1870—1871年法国和普鲁士的战争。9月,色当一役,法军大败,拿破仑第三被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了阿尔萨斯、洛林等法国的三分之一以上的土地。面对普鲁士军队的屠杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这个短篇,就以沦陷了的阿尔萨斯的一个小学校被迫改学德文的事为题材,通过描写最后一堂法文课的情景,刻画了小学生小弗郎士和乡村教师韩麦尔的典型形象,反映了法国人民深厚的爱国感情。

三、文学常识。

1.文学体裁:小说是和诗歌、散文、戏剧并列的文学的基本形式之一。

2.小说的概念:小说以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来广阔地反映社会生活。

3.小说的三要素: 人物、情节和环境。

4.故事情节:情节是一系列有组织的生活事件,分为:开端、发展、高潮、结局四部分。

5.刻画人物的方法:外貌描写、语言描写、神态描写、心理描写、行动描写。

6.环境的种类及作用:自然环境、社会环境。

7.小说分类:按篇幅长短分:长篇、中篇、短篇、小小说(微型小说)。

【导学过程】

情景导入:同学们,当一场突如其来的灾难来临时,抗震救灾,众志成城,成为时代的主旋律;当奥林匹克盛火在中华大地成功点燃时,与奥运同行、为奥运喝彩,成为中华儿女的最强音。这是为什么?这是因为我们拥有同一个名字--中国。这是因为我们怀着同样的感情---爱国主义。如果有一天,有人告诉你,你再也不能学习汉语,每天你挂在嘴边的普通话不能再用了,从今天开始你只能用日语交流,那么你会有怎样的感受呢?(学生发表感言)今天让我们一起走进都德的《最后一课》,感受一下一个无忧无虑的天真淘气的孩子,一个执教四十年的普通教师,又将是怎样的一种感受和表现呢?

检查预习

1、掌握重点字的字形和读音:

xuān( )?闹? ?chà( ) 异???ào( )悔???????qí??dǎo( )( )?????

gěng( ) 住????? 钥匙(????? )????踱( ) 郝叟( )( )

2、理解词义。

诧异: 祈祷:

宛转: 懊悔:

3、整体感知课文(通读全文,完成填空)。

第一部分,从“ ”到“ ”。这一部分描述了弗郎士在上学路上的见闻和心理活动。作者以简洁的笔触,交待了故事的背景和弗郎士的身份、性格特点,同时为情节的发展作了巧妙的铺垫。(开端)

第二部分,从“ ”到“ ”。是小说的中心部分,主要写弗郎士和韩麦尔老师在“最后一课”中表现的 。按情节发展,又可以把这部分分为三层。(发展)

第一层从“ ”到“ ”。写小弗朗士跑到学校后见到的种种不平常现象,渲染出一种严肃、悲愤的气氛。

第二层从“ ”到“ ”。正面揭示“最后一课”的严肃意义,点明了主题。

第三层从“ ”到“ ”。韩麦尔老师和学生在爱国主义精神的鼓舞下,在“最后一课”中认真教学的感人情景。

第三部分,从“ ”到小说结尾。写 。、(高潮和结局)

三、小组合作探究及展示

1、小弗朗士去学校沿途有哪些景象吸引了他?这些景物描写起何作用?

2、到了学校、小弗郎士发现哪些情况不同往日?将今天和平时上课的情形进行对比有何作用?

平 时

最后一课

气氛

开始上课的时候,总有一阵喧闹,在街上也能听到

学生

同学们都在自己的座位上了

老师

拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,"静一点,静一点……"

其他

没有镇上的人,板凳一向空着

作用:

四、教师精讲点拨

读课文,想一想,小弗朗士上课前后心情、态度有什么变化?什么原因使他发生了这么大的变化?

1、小弗朗士上课前后心情的变化。

时间

小弗朗士的心情

上学路上

课前

上课

下课

2、朗士态度的变化:

A、从贪玩不爱学习到 ;

B、从怕老师到 ;

C、从 到认为法语学习十分容易。

3、变化的原因:

五、课堂达标检测

(一)、依据课文,从括号中选择恰当的词语填在句中横线上。 1.?平常日子,学校开始上课的时候,总有一阵 (喧哗、喧嚷、喧闹),就是在街上也能听到。 2.?这可怜的人好像恨不得把自己知道的东西在他离开之前全教给我们,一下子 (塞进、装进、送进?)我们的脑子里去。 3.?他们像是用这种方式来感谢我们老师四十年来忠诚的服务,来表示对就要失去的国土的 (敬意、敬佩、敬仰)。?

(二)阅读 ①?天气那么暖和,那么晴朗! ②?画眉在树林边宛转地唱歌;锯木厂后边草地上,普鲁士士兵正在操练。? ③?许多人站在镇公所最近两年发出坏消息的布告牌前。

?以上文字在文章中的作用有以下几种说法,选出正确的几项,将序号填入括号中。[? ] A.?表现小弗郎士是个贪玩,不爱学习的孩子。 B.?说明课外的生活是那么有趣,小弗郎士因此不愿上学。 C.?暗示当时时代背景──法国战败,阿尔萨斯成了沦陷区。 D.?表现小弗郎士上学路上心情愉快。 E.?美好的自然环境和恶劣的社会环境形成对比,为表现文章的中心思想服务。

【总结反思】

第二课时

【学习目标】

1.知识与能力:体会本文细节描写,运用对比、反复等手法来表现人物,反映主题的写法。

2.过程与方法:通过分析韩麦尔先生的性格特点,学习本文运用语言、行动、心理描写等手法表现人物性格的方法。

3、情感态度价值观:在分析人物的基础上,感受法国人民在亡国之际强烈的爱国情感。

【学习重点】:领会小说的思想内涵,学习法国人民热爱祖国,反抗侵略的坚强意志,从而热爱祖国语言,热爱祖国,发奋学习,不断进步。

【学习难点】:分析韩麦尔先生的性格特点,学习本文运用语言、行动、心理描写等手法表现人物性格的方法。

【教学教法】:讨论法 练习法 批注法

【导学过程】:

一、小组合作探究及展示

1、作者是怎样刻画韩麦尔先生这一感人形象的?在文中找出相应的描写,并做相应的批注。(批注可以是自己的感想或者描写的作用)

外貌描写:

批注:

动作描写:

批注:

语言描写:

批注:

神态描写:

批注:

2、上习字课时,老师是怎样安排的?有什么用意,产生什么效果? ?

3、你认为韩麦尔先生又是一个什么样的人呢?

二、教师精讲点拨

1、老师讲到法语时对法语有什么评价?如何理解?

2、怎样理解“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙”? ?

三、课堂达标检测

阅读

忽然教堂的钟敲了十二下。……到结尾

1.给下面加粗字注音。

祈祷( )( )惨白( )哽住( )

2、选段开头写教堂的钟声、祈祷的钟声、普鲁士兵的号声,有什么作用?

________________________________________________

3.“忽然教堂的钟声敲了十二下”,加粗词“忽然”表明了什么?

________________________________________________

4.韩麦尔先生此时此刻有无数的话要说,但是他哽住了,说不下去了,是因为

( )

A.时间太少了,满肚的话一时无从说起。

B.他要离开他教的学生,心情难过。

C.想到课一结束,他就要离开这生活了四十年的地方,心中有说不出的惆怅。

D.最后一课即将结束,从此将和祖国的语言告别,留恋与失望、痛苦与悲愤到了极点,千言万语不知从何说起。

5.韩麦尔先生“使出全身的力量,写了两个大字:‘法兰西万岁!’”这一细节描写表现了韩麦尔先生怎样的思想感情?

________________________________________________

6.文中“我觉得他从来没有这么高大”的含义是什么?

________________________________________________

7.常见的破折号的用法有以下几种:A.表示解释说明B.表示语音延长C.表示意思的递进D.表示语意的转折。判断下列两句中的破折号是哪种用法。

(1)“我的朋友们啊,”他说,“我——我——”( )

(2)“散学了,——你们走吧。”( )

8、选文中有一句话暗示了小说的社会背景,是哪一句话?

9、韩麦尔先生“使出全身力量”写字的细节表现了什么? 总结反思:

第三课时

【学习目标】:

知识与能力:.总结归纳,准确把握小说主题的分析能力。

过程与方法:通过细节描写的分析,把握小说主题,总结全文。

3、情感态度价值观:感悟小说所表现的强烈的爱国主义精神,激发学生的爱国主义情感。

【学习重难点】:通过小说细节的分析,总结归纳小说的主题,培养学生的爱国主义情感。

【教学教法】讨论法 讲授法

【导学过程】

一、讲评第二课时的课堂达标检测

二、小组合作探究及展示

1、小弗郎士觉得“真奇怪,今天听讲,我全都懂。”为什么?

2、这一节中有“字帖”“金甲虫”“鸽子”等描写,体会一下这些描写的表现力量。 ?

3、作者为什么样不把韩麦尔写成一个“高大”的“战斗英雄”,把小弗郎士写成一个“少年英雄”,而让他们都以一个普通人的身份出现? ?

4、小说的主人翁是谁,为什么?

(知识链接:判断主人公的标准是体现了作者的创作意图,文章的主题)

三、教师精讲点拨

作者在文中多次重复“最后一课”,请找出来并说说其每一次用意是否相同,起怎样的作用?

四、课堂达标检测

(一)、给加粗字注音。

郝叟( ) 哽( ) 祈祷( )

诧异( ) 惩罚( ) 踱来踱去( )

(二)、表现人物性格常常运用语言、行动、心理描写等手法。试对下面的描写文字表现人物性格进行分析

1.他转身朝着黑板,拿起粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:“法兰西万岁!”

①描写的对象是________________________。

②运用的描写方法是________________________。

③表现了___________________ _____。

2.屋顶上鸽子咕咕地低声叫着,我心里想:“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!”

①描写的对象是________________________。

②运用的描写方法是________________________。

③表现了____ ____________。

(三).下列说法正确的一项是( )(2分)

A、《最后一课》中韩麦尔和小弗郎士爱国感情一样炽烈,都是自始至终的爱国情怀。

B、《最后一课》的作者是一位爱国主义作用,以长篇小说见称于世。

C、韩麦尔先生因为年纪大,上课非常吃力,所以上课时“脸色惨白”,小弗郎士也认为老师累得这样是一个“可怜的人”。

D、韩麦尔先生为上这“最后一课”,穿上整齐的新衣,这是他对祖国爱的表现。

5.指出下列各句的描写方法和作用。

⑴画眉在林边宛转地唱歌;锯木厂后边的草地上,普鲁士兵正在操练。

⑵天啊,如果我能把那条出名难学的分词用法从头到尾说出来,声音响亮,口齿清楚,又没有一点儿错误,那么任何代价我都愿意拿出来的。

⑶有时候一些金甲虫飞进来,但是谁都不注意,连最小的孩子也不分心。

五、课后作业

1、发挥你的想象力,以“下课以后”为题,用第一人称写写小弗朗士 2、课后练习一、二、四题

课后反思与总结:

艰难的国运与雄健的国民(一课时) 【学习目标】 1.知识与能力:理解本文中精彩的比喻中所蕴含的哲理及洋溢的情感。

2.过程与方法:反复朗读,品味词语,体会作者的豪情壮志。 3.情感态度价值观:学习感受作者的高尚情怀和伟大精神,培养学生的民族责任感。

【学习重点难点】 1.理解本文中精彩的比喻中所蕴含的哲理及洋溢的情感。 2.联系生活,正确感悟雄健精神对我们的现实意义。

【教学教法】朗读法 练习法 讨论法

【知识链接】1、作者简介:李大钊(1889—1927),字守常,河北乐亭人。为中国共产党的创始人之一。李大钊不仅是伟大的马克思主义者,也是一位学者和诗人。

2、写作背景:此文写于20世纪20年代。1923年,发生了中国历史上一件惨案——“二?七”惨案,当时,有一部分五四运动期间一度觉醒的知识分子又陷于迷惘之中,他们有一腔爱国热血,却看不到中国的希望,不知所措地叹息、彷徨。在这篇文章中,李大钊告诉人们,不要为面前的困难吓倒,有困难,但更有希望;与困难作斗争,趣味无穷。他企望动员更多的人投身于救国救民的伟大事业,使救国的事业变成全民的事业。全文不满500字,但内容丰富,激情澎湃。

【导学过程】 一、预习指导 1.积累生字生词,读准字音,理解词义,并从中选四个词语写一段话。 逼狭: 崎岖: 阻抑:

险峻 : 一泻万里:

奇趣横生: 回环曲折 : - 2.激情朗诵:学生激情朗诵,初步感知课文。 明确:用慷慨激昂的语气来感受作者的高尚情怀和伟大精神。 3.说说本文的各段段意 明确:第一段内容:历史的道路崎岖不平,全靠雄健的精神冲过去。总领全文,点明主旨。第二段内容:民族生命的进程就像江河的进程,是曲折坎坷的。第三段内容:人类的历史生活正如旅行,在奇绝壮绝的境界才能感受到冒险的美趣。第四段内容:中华民族的道路崎岖险阻(国运艰难),需要有雄健的精神才能欣赏到壮美的趣味。第五段内容:用扬子江、黄河精神概括了中华民族的气概和战斗风貌,需要我们发扬黄河那种勇往直前的民族精神。

4.抓住割断的关键词来看作者的行文思路:

明确:人类历史的道路——民族生命的进程——人类历史的生活——中华民族的史路——中华民族的精神。

5.说说本文的主要内容 明确:作者在文章中以大河奔流比喻民族生命的进程,以崎岖险路比喻中华民族所逢的史路,告诉我们应该在艰难困苦中毫不气馁,对革命保持必胜的信念,要拥有豪壮雄健的气魄。全文流露出了革命的乐观主义情怀和强烈的爱国主义感情。 二、小组合作探究及展示

1.怎样理解“艰难的国运”?

2. “雄健的精神”指的是什么精神?

3.怎样理解作者所说的“趣味”?

4、文中运用了一系列比喻来说理,试指出下列下列事物的喻体,并说说这些比喻有何作用?

①长江大河—— ②扬子江、黄河——

③浩浩荡荡—— ④平原无际,一泻万里——

⑤曲折回徊,崎岖险阻——

⑥长江、黄河穿沙漠,过山峡——

⑦浊流滚滚,一泻万里——

比喻的作用:

三、【教师精讲点拨】

这篇文章第二、三两段都说到两种境界,第三段同第二段相比,语意的重点又有什么不同?

四、课堂达标检测

1、作者以 比喻民族生命进程,以 比喻中华民族所逢的史路,表现了我们中华民族在艰难困苦中毫不气馁,有着坚强的民族自信心,表现出作者李大钊高尚的情怀和伟大的爱国精神。

2、作者认为“走到崎岖的境界,愈是奇趣横生,觉得在此奇绝壮绝的境界,愈能感到一种冒险的美趣。”由此你会联想到哪些与之描写的境界相同的什么诗句呢?

3.走到崎岖的境界,愈是奇趣横生,觉得在此奇绝壮绝的境界,愈能感到一种冒险的美趣。你有过这样的经历吗?你体验过这样的美趣吗?结合生活实际谈谈。

教与学后反思:

《土地的誓言》(一课时)

【学习目标】:

1、知识与能力:朗读课文,整体感知文意;联系时代背景,体会作者的思想感情。

2、过程与方法:精读课文,揣摩欣赏精彩段落和语句。

3、情感态度价值观:增强学生热爱祖国家乡的感情。

【教学重难点】:体会作者的思想感情,揣摩精彩的段落和语句。

【教学方法】:自主、合作、探究的学习方法;启发谈话法

【知识链接】:

1、走进作者:端木蕻良,原名曹汉文,曹京平,辽宁省昌图人,现代作家。

2、简介背景:1931年9月18日晚10时20分,日本关东军炸毁沈阳北郊柳条湖地段的南满铁路,反诬是中国军人所为,并以此为借口,进攻北大营,南京国民党政府采取“不抵抗”政策,日军很快攻占东北军驻地沈阳北大营。史称“九一八事变”。日本侵略者的铁蹄践踏着富饶的关东平原,无数的东北同胞被迫背井离乡,四处流浪。他们不知何时才能回到自己可爱的故乡,才能与家人欢聚一堂。事隔十年,作为东北作家群中的一员,作者怀着难以遏制的思乡之情,面对故乡的土地发出了壮怀激越的誓言。

【导学过程】:

一、情景导入:首先请大家听一首歌曲《松花江上》,同学们听过歌曲有何感受?(学生可随意发言,)是的听过歌曲后,歌声中那段令人悲痛的历史再现眼前,1931年9月18日日本帝国主义强行侵略东北,发动了九?一八事变,四个月内东北全境沦陷,我们可爱的家乡就这样被日本侵略者的铁蹄蹂躏了十四年。在九一八事变十周年之际,流离失所的东北人作家端木蕻良,怀着难以遏制的情感写下了这篇散文《土地的誓言》。

二、预习指导

1.给下列划横线的字注音。

炽痛( )嗥鸣( )斑斓 ( ) 谰语( ) 怪诞( )

亘古( )默契( )田垄( ) 蚱蜢( ) 污秽( )

2.根据语境解释下列词语。

(1)炽痛:

(2)嗥鸣:

(3)谰语 :

(4)怪诞:

(5)亘古 :

(6)默契 :

3.朗读课文,课文总共只有两段,简要概括每段段意

第一段:

第二段:

三、小组合作探究与展示

1、结合你对课文的初步感知,你觉得题目中的关键词是什么?从全文看,标题的完整意思是什么?作者面对土地发出了怎样的誓言?

?2、 文中描绘了哪些故乡的事物?作者记忆中的故乡是怎样的?

3、为什么文章起初写“关东大地”用“她”来称呼,而到了后面时却又改口说“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立”?

4、怎样理解文中“我常常感到它在泛滥着一种热情”中的“泛滥”与“在那田垄里埋葬过我的欢笑”中的“埋葬”这两个词语的确切含义?

方法链接

A.明确该词的本义。

B.分析该词在具体语境中的意思。

5、你觉得这篇文章中哪些语句写得最富有感情,最能打动你?找出来,细细品味。

温馨提示

品味语言的角度

A.从词语的角度

B.从修辞的角度

C.从句式的角度

D.从情感的角度

四、教师精讲点拨

课文总共只有两段,这两段都是先直接抒发对故乡的思念之情,然后回忆,最后直接抒情,但回忆中选取的景物不同。所选景物各有什么特点?为何选取不同景物?

五、课后作业

课后练习一、二、三题

总结与反思

十 木兰诗(二课时)

第一课时

【学习目标】

1.知识与能力:了解有关文学常识,借助注释工具书学习生字新词。

2.过程与方法:反复朗读课文,整体把握课文内容。在理解课文的基础上,背诵这首民歌。

3.情感态度价值观:了解人物形象,感受木兰的女儿情、英雄气,了解她的智慧、胆略和才能。

【重点难点】:文言词汇积累;理清故事情节;分析人物形象。

【教学教法】:朗读法 练习法 讨论法

【知识链接】:

《木兰诗》出自宋代郭茂倩编的《乐府诗集》。继《诗经》《楚辞》之后,在汉魏六朝文学史上出现一种能够配乐歌唱的新诗体,叫做“乐府”。“乐府”本是官署的名称,负责制谱度曲,训练乐工,采辑诗歌民谣,以供朝廷祭祖宴享时演唱,并可以观察风土人情,考见政治得失。

《木兰诗》是北朝民歌的代表作之一,诗中满怀激情地记叙花木兰女扮男装,代父从军的故事,充满传奇色彩。千百年来,这一巾帼英雄的形象家喻户晓,深受人们喜爱。《木兰诗》与《孔雀东南飞》被誉为乐府民歌中的“双璧”。

【导学过程】

一、情景导入:中国(古今中外)有哪些著名的巾帼英雄? (或用豫剧《谁说女子不如男》)

二、检查指导

1.给加点的字注音。

可汗 ( )( ) 鞍鞯( )( ) 燕山( ) 辔头( ) 戎机( )

胡骑( ) 金柝( ) 朔气( ) 红妆( ) 战袍 ( ) 唧 ( ) 机杼( ) 倩 ( ) 溅( ) 啾( ) 姊( ) 云鬓 ( )

著 ( ) 霍霍( )( )

2.参照课下注释解释下列词语的意思。

问女何所忆(????? ) 胡骑(??? ) 万里赴戎机(???? ) 关山度若飞(????? ) 朔气传金柝(?????? ) 策勋十二转(???? ) 赏赐百千强(???? ) 著我旧时裳(????? ) 安能辨我是雄雌(? )

对镜帖花黄( )昨夜见军贴( ) 愿为市鞍马(???? ) 北市买长鞭(???? )

3.朗读诗歌,读准诗歌的字音、节奏。

小组合作交流及展示。

(一)、梳理诗歌结构

1.全班集体朗读诗歌。

2.分别用4字概括每节大意.

第一节: 第二节:? 第三节:???????????????????

第四节:? 第五节:?????????????????? 第六节:????????????????

第七节:以喻释疑

3.用自己的话复述故事。

(二、)试用现代汉语翻译句子。(注意上下句的意思是相互交错,补充的)(知识链接:互文,也叫互辞,是古诗文中常采用的一种修辞方法。古文中对它的解释是:“参互成文,含而见文。”具体地说,它是这样一种形式:上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。有上下文义互相交错,互相渗透,互相补充来 表达一个完整句子意思的修辞方法。

可分文单句互文,即在同一句子中前后两个词语在意义上交错渗透、补充。例如:

烟笼寒水月笼沙。(《泊秦淮》) 我们应理解为:烟雾笼罩着寒水也笼罩着沙;月光笼罩着沙也笼罩着寒水。如将此句 作:“烟雾笼罩着寒水,月光笼罩着沙”理解,那就大错而特错了,怎么也讲不通意思。)

对句互文(也叫互文相补)就是对(下)句里含有出(上)句已经出现的词,出(上)句里含有对(下) 句将要出现的词,对句出句的意义相互补充说明。例如上面四个句子。

①东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

②将军百战死,壮士十年归。

③开我东阁门,坐我西阁床。

④开窗理云鬓,对镜贴花黄。

四、教师精讲点拨。

1、读完全诗,你觉得木兰是一个怎样的人物形象?

“用木兰是一个 的人,因为她 。”的句式回答

概括木兰的性格特点:

2、本诗写木兰从军的全过程,哪些事详写?哪些事略写?这样的详略安排突出了木兰哪些方面的思想品格?

五、课堂达标测评

1.下列句子中加点词解释有误的一项是( ?? ?)

A.愿为市鞍马 市:买??????? ??????????东市买骏马 市:集市

B.出郭相扶将 郭:外城??????????????? 木兰不用尚书郎 不用:不愿作

C.朔气传金柝 朔:北方??????????????? 策勋十二转 策勋:记功

D.军书十二卷 十二卷:十二本??? ???????赏赐百千强 强:有余

2.填空。

《木兰诗》选自?????????朝????????? (人名)编的《????????? 》,这是????????? 朝时期北方的一首民歌。全诗通过叙述花木兰????????? 的故事,塑造了一个英勇善战,勤劳能干,?????????? ?? 的女英雄形象。

3.按要求默写。

(1)写木兰出征前紧张、周密准备的句子是:???????????????????????, , , 。?????????????????????????????(2)写木兰从军后艰苦的战地生活的对偶句是: , ?。?????????????????????????????????????

(3)写木兰矫健雄姿的句子是(表现军情紧急、将士奔赴战场行军急促的句子): , ?。? ?????????????????????????????????????????????????

(4)诗中的“????????????? ? , ?”一句,十分概括地描写了战争的旷日持久,激烈悲壮。

(5)赞颂木兰谨慎、聪明、勇敢、能力不逊于男子的议论句子是 , ; , 。?

(6)表现木兰战功显赫的句子______________,_______________。

【总结反思】

十 木兰诗(二课时)

第二课时

【学习目标】

1.知识与能力:能结合诗句展开联想和想象,培养自己的想象力。

2.过程与方法:体会成功运用排比、对偶、夸张等修的表现力量。反复诵读,感受诗歌的语言特点,并背诵全诗。

3.情感态度价值观:了解人物形象,感受木兰的女儿情、英雄气,了解她的智慧、胆略和才能。

【重点难点】

感受北朝乐府民歌语言精练、丰富多彩、灵活多变的特点。感受木兰的女儿情、英雄气,她的智慧、胆略和才能。

【教学教法】朗读法 练习法 讨论法

【导学过程】

一、复习巩固

讲评第一课时的课堂达标测评

二、小组合作探究及展示

1.文章开头写木兰停机叹息有何作用?

2、第三段,写木兰紧张地做准备工作时,用排比的句子,东西南北市都写到了,为什么不写在一个地方买齐而要啰嗦地写呢?

3、木兰归来后,因战功赫赫,于是“可汗问所欲”。可 “木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。”木兰为什么做出这种选择呢?

?4.“旦辞爷娘去,……但闻黄河流水鸣溅溅”一节中的景物描写有什么作用?

?5.“万里赴戎机,关山度若飞”两句在诗篇前后段落上起着什么作用?具有什么样的表现力量?

6.第6段写木兰回家与亲人团聚,用了什么修辞手法?表现了她怎样的心情?

?

7、结尾一段吟唱附文,用了什么修辞手法,有何作用?给我们什么启示?

8、木兰代父从军是一种孝,在战场上拼杀是爱国。那么我们现在的生活中,又是怎么样来体现自己对家人的爱、对国家的爱呢?

三 、课堂达标检测

(一)、阅读诗歌第六节,回答下列问题

1.用一句话概括这段话的段意

2.从文中找出相应的动词填写

①描写爷娘: ②描写阿姊:

③描写小弟: ④描写木兰:

3.选文中连用四个“我”的作用是什么?

4.品味“开”、“坐”、“脱”、“著”、“理”、“帖”这6个动词的表达作用。

5.分析“出门看火伴,火伴皆惊忙”这两句诗的表达作用。

(二)、对诗句品味有误的一项是( ?? ?)

A.“万里赴戎机”:“万里”极言征程之远,“赴”表现动作之迅速、果敢。

B.“关山度若飞”:跨越飞和山,像飞一样,展现了木兰的矫健雄姿。

C.“朔气传金柝”:朔,指北方。用打更的声音在寒气中传送,表现军旅生活的单调、无聊。

D.“寒光照铁衣”:用寒光和铁衣,展示边关将士的英武风采。

(三)诗歌最后一段现已演化为一个成语,是 ,它今天的意思是

。

四 、课后作业

1、背诵全诗 2、教材68页二、三、四题

总结反思:

参考答案

《黄河颂》

二、预习检查 1.澎湃(péng)(pài)气魄(pò)巅(diān )狂澜(lán)哺育(bǔ??)

浊流(zhuó)屏障(píng )( zhàng )一泻万丈( xiè)滋长(zī)劈(pì)

2. 滋长:生长;产生(多用于抽象事物)。 巅:山顶。 哺育:喂养,通过教育培养。 狂澜:巨大的波浪。 摇篮:比喻幼年或青年时代的生活环境或文化、运动等的发源地。?浩浩荡荡:原指水势浩大,漫无边际。泛指广阔或壮大。 ?澎湃:指声势浩大、气势雄伟。 宛转:辗转。这里指弯弯曲曲地延伸。 九曲连环:形容黄河的流势盘旋往复。

3. 描绘黄河气势,赞美黄河精神。

三、合作探究

1.“望”统领的内容:“惊涛澎湃……劈成南北两面。”

实写的内容:惊涛澎湃……结成九曲连环;想象的内容:从昆仑山下……劈成南北两面。

“望”不能换成“看”。因为“望”的范围宽广些,作者站在高山之巅,不仅可以远望近看,还可以想象,而“看”的范围比较窄小。

2. 啊! “黄河!”反复出现,把歌词主体部分从“啊!黄河!/你是中华民族的摇篮”到“将要在你的哺育下/发扬滋长”分为三个方面赞美黄河的英雄气概:黄河养育了中华民族,黄河保卫了中华民族,黄河还将激励着中华民族。

3. 把黄河比喻为“中华民族的摇篮”较易理解,黄河是中华民族的发祥地,中华文化在黄河流域产生、发展、壮大,黄河哺育滋养了世代炎黄子孙。

把黄河比喻为“民族的屏障”,侧重从黄河对中华民族的保卫作用而言。黄河天险在地理上可作为军事屏障,黄河的伟大坚强精神,更足以成为民族精神上的城防,这是中华民族抵御外侮的制胜法宝

4.首先应该明确句中的“臂膀”指的是什么。从全句看,这是一个比喻句,把黄河比喻为一个巨人,黄河主流是巨人的躯干,黄河流域中的无数条支流就是“巨人”身上千万条“铁的臂膀”。体现了黄河气势磅礴、勇不可挡的气度和力量,正足以激发民族的精神和信念

四、教师点拨

诗人借歌颂黄河歌颂我们的民族,激发广大中华儿女的民族自豪感与自信心,激励中华儿女像黄河一样“伟大坚强”,以英勇的气概和坚强的决心保卫黄河,保卫中国。

五、课堂检测

1. “惊涛澎湃/掀起万丈狂澜” “浊流宛转/结成九曲连环” “从昆仑山下/奔向黄海之边” “把中原大地/劈成南北两面”

2.见综合实践活动,抓住“文化”和“英雄的故事”,举例说明哪些文化在这发源,有哪些英雄的故事。

3,、拟人、比喻; 拟人,对偶; 反复; 比喻

《最后一课》

第一课时

二、检查预习

那天早晨上学,赶到韩麦尔先生的小院子里。

平常日子,我将永远记住这最后的一课(平常日子,书上横放着他那副大眼睛; 我看见这些情形,表示对就要失去的国土的敬意; 我正想着这些的时候,我真永远忘不了)

忽然教堂的钟声敲了十二下,结尾

三、小组合作探究及展示

1、“画眉在树林……正在操练”

作用(1)巧妙地点明了故事发生的背景,它真实而又十分简练地交代了国土已被侵略军所占领,(2)优美的自然风光和残酷的社会形成了鲜明的对比,(3)同时反映出小弗郎士贪玩、无忧无虑的幼稚心态,为下面的情节和小弗郎士的性格发展埋下了伏笔。。

2、

平 时

最后一课

气氛

开始上课的时候,总有一阵喧闹,在街上也能听到

安安静静,跟星期天的早晨一样。

学生

开课桌啦,关课桌啦,大家怕吵捂着耳朵大声背书啦。

同学们都在自己的座位上了

老师

拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,"静一点,静一点……"

踱来踱去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。很温和地叫“我”“快坐好”

其他

没有镇上的人,板凳一向空着

坐着好些镇上的人,他们也跟我们一样肃静。 个个看来都很忧愁。

作用:烘托出"最后一课"严肃、庄严、悲愤的氛围,进一步加深悬念

四、教师精讲点拨

时间

小弗朗士的心情

上学路上

?害怕提问提问 ,(贪玩、幼稚)

课前

疑惑、诧异、深情、悲痛

上课

难受、懊悔????、内疚

下课

悲愤、懂事???????????

态度:深为自己从此不能学习法语而难过,理解、同情、尊敬老师,害怕学习法语

原因:1、小弗郎士本质不坏,2受到老师爱国主义精神的影响,3亡国惨痛的震撼,激发了他心中的爱国情感。

五、课堂检测(二)ACE

第二课时一、小组合作交流

举例:(1)外貌描写:……他对这节课的重视与纪念,来表现他对将要失去国土的敬意。 (2)神态描写:"韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好像要把这小教室里的东西都装的眼睛里带走似的。"这写出了韩麦尔先生对毕生从事的教育事业的无限留恋,对祖国故土一往深情的热爱。

“脸色惨白”、 表现他面对祖国被占领的残酷现实,陷入了极大痛苦之中。“惨白”不能换“苍白”,因为惨白带感彩,多指白得厉害,可怕,而苍白多指病容。 ? (3)动作描写:。 “使出全身的力量,写了两个大字‘法兰西万岁’,写完之后,他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说。” 理解:一方面表现他对祖国必胜的信念,另一方面写出了他面对祖国被占领的残酷现实陷入了极大的痛苦。 (4)语言描写:“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。体现对孩子们和祖国深切上的爱。

2、写“法兰西”“阿尔萨斯”等别出心裁的字帖,象征着阿尔萨斯大林和法兰西祖国永远在一起,激发学生的爱国热情。

3、(以学生活动为主,学生可讨论,可朗读。要求学生根据预习内容回顾全文,思考全文内容,学生可以自由发言。) ? ? ? ? 学生自由发言可能认为韩麦尔先生: ①是一个可怜的人②是一个原先不大负责的人③是一个严厉的人④是一个普通的人⑤是个温和而严肃的人⑥是一个有勇气的人⑦是一忠心耿耿的人⑧是一个爱国的人⑨是一个留下了高大形象的人…… ? ? ? ⑵然后教师进行调控,组织讨论三种“见解”。 ? ? ? ①韩麦尔是一个普通的人(镇上的一位教师。平平常常工作了40年,课堂教学的管理水平不大高。有时还“玩忽职守”…… ) ? ? ②韩麦尔是一个“可怜”的人(最后一次上课。明天就要永远离开这个地方。一动也不动地瞪着眼看周围的东西。脸色惨白,话说不下去。教了一节课又一节课…… ) ? ? ③韩麦尔是一个爱国者(换上礼服,纪念这最后一课。自责及对阿尔萨斯人直率的批评。赞美法语。说明语言好比打开监狱大门的钥匙,恨不得把全部知识都教给我们。内心的极大悲痛。使出全身的力量写“法兰西万岁!”。

总结:韩麦尔先生既是一位严师,也是一位有40多年教学经验的循循善诱、受人尊敬的老师,是一位把自己的职业和祖国命运紧紧联系在一起的爱国者,他热爱祖国语言,有崇高的爱国情,高度的民族责任感,有战胜敌人的执着信念。

二、教师精讲点拨:1、这是韩麦尔先生针对侵略者禁教法语而说出的话,包含着热爱祖国语言、热爱祖国的深沉感情

2、这里运用了比喻修辞方法。监狱,人失去了自由,任人宰割,敌人占领的阿尔萨斯正是这样,如同监狱。打开监狱大门,指赶走入侵者,让阳光重新照耀在法兰西的大地上。祖国的语言,是联系人们思想的纽带,共同语言,维系了民族的向心力与凝聚力,它能无处不在,无时不在地激发人们的爱国激情,团结起来,赶走入侵者。所以说语言是打开监狱大门的钥匙。这句话语重心长,含义深刻。

课堂检测:1.qí dǎo cǎn gěng 2.钟声宣告最后一课的结束,号声预示着德语要代替法语;号声、钟声的相继传来,使韩麦尔先生眷恋国土的心更为痛楚和悲愤,为下文起了烘托和铺垫作用。3.“忽然”有来得迅速而出乎意料的意思,说明这钟声是在韩麦尔先生争分夺秒地教,学生们正在全神贯注汲取法语知识的情况下敲响了,是在不情愿的情况下强加于人的钟声,不容人选择地宣布最后一课的结束。增强了悲怆的气氛。4.D 5.强烈的爱国主义思想。6.表现小弗郎士对韩麦尔先生的无比崇敬。7.(1) B (2) C 8.窗外又传来普鲁士兵的号声。 9.热爱祖国,坚信祖国必胜的信念。

第三课时:二、小组交流:1、韩麦尔先生真挚、深沉、语重心长的话,深深地打动了小弗郎士,使他把对祖国的热爱,化为珍惜最后一节法语课的行动,专心,积极,因此他认为“挺容易”,“全都懂”。 2 ?衬托出教室里安静极了,很容易使人“分神”的金甲虫来“光顾”,连最小的孩子也不分心,多么专心致志!表现出孩子们爱国意识的成长。还有小弗郎士对“鸽子”叫声、产生的联想,是表现了一个儿童对入侵者的仇恨与讽刺。 3、正因为普通,韩麦尔先生和小弗郎士才能够成为千千万万法国人的代表,他们那朴素、热烈、深沉的爱国主义情感,才能被理解成是所有法国大众所具有的,才能使这篇小说所表现的成为整个法兰西民族的共同心声…… ? 4、韩麦尔先生与小弗朗士

两人共同真实地反映了法国沦陷区-阿尔萨斯、洛林的人民惨遭异族统治的悲愤和对祖国的失去的国土与语言的热爱,以及争取祖国解放和统一的坚定意志,集中地表现了法国人民崇高的爱国主义精神。

三、教师精讲

1、韩麦尔先生在开课时宣布:“这是我最后一次给你们上课了……今天是你们最后一堂法语课……”点明这最后一课的含义,普鲁士统治者禁止阿尔萨斯大林、洛林人民学习自己祖国的言,妄图用这种阴险毒辣的方式奴役法国人民

(2)"我的最后一堂法语课!"这句话,单独成节,表达了他难过、愤慨的心情。

(3)“啊!这最后一课,我真永远忘不了!”表明小弗郎士对“最后一课”的严肃意义的深刻理解,也表明他已经由天真幼稚变得懂事成熟起来了。

重复出现,既紧扣课题,又表达了对这最后一课的眷恋,对将要失去祖国语言的难舍。

四、课堂检测(二)、1.①韩麦尔②动作③韩麦尔对祖国必胜的坚定信念

2.①小弗郎士②心理描写③对敌人禁学法语卑劣行为的讽刺、轻蔑、憎恨和反抗,表现了对祖国语言的热爱。(三).D (四).⑴环境描写,写出了产生《最后一课》的时代背景,也写出了小弗郎士的幼稚。⑵心理描写,不仅表示了小弗郎士要回答好老师提问的决心,同时也反映出他要学好祖国语言的决心。⑶细节描写。刻画出孩子们对祖国文字的热爱。

《艰难的国运与雄健的国民》

二、小组合作交流及展示

1、帝国列强虎视眈眈,国内军阀混战,人民生活在水深火热之中……

2、雄健的精神: ①冲破一切艰难险阻,勇往直前的精神,是一种民族精神。②奋斗中能体味到成功的乐趣

3课文中提到“一种冒险的美趣”,“奇趣横生”,“一种壮美的趣味”,“亦是人生最有趣味的事”。这种种趣味,其实都是经历艰难险阻以后的趣味,是人类在经历挫折、艰难、险阻之后获得成功,感到一份珍贵的快乐和幸福。这种快乐和幸福不是一帆风顺的人可以体会到的。

4、明确:①长江大河——民族生命进程 ②扬子江、黄河——中华民族历史进程 ③浩浩荡荡——中华民族历史势不可挡、一往无前 ④平原无际,一泻万里——中华民族历史顺利发展 ⑤曲折回徊,崎岖险阻——中华民族历史所逢的艰难国运 ⑥长江、黄河穿沙漠,过山峡——中华民族前进中的艰难斗争 ⑦浊流滚滚,一泻万里——中华民族的光明前程 比喻的作用:此文在写法上最大的特点是层层设喻,步步推理,增强了说理的透辟性,情感的生动性和语言的形象性,丰富了文字的含义和作品的意蕴。

【教师精讲点拨】

明确:第二段语意的重点是逼狭险峻的境界,第三段语意重点是崎岖的境界。第三段同第二段相比,语意的重点推进了一步。第二段说两种境界,第三段则说两种境界有两种乐趣,走到崎岖的境界,置身奇绝壮绝的境界,有冒险的奇趣美趣。

课堂达标检测:1、长江大河 崎岖险路.2、会当凌绝顶,一览众山小;无限风光在险峰;等

《土地的誓言》

一、预习指导

1.chì háo lán dàn gèn qì lǒng zhà měng huì

2.(1)炽痛:热烈而深切。

(2)嗥鸣:(野兽)大声嚎叫。

(3)谰语:没有根据的话。

(4)怪诞:荒诞离奇;古怪。

(5)亘古:远古。

(6)默契:双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解。

(7)污秽:肮脏的东西。

3.第一段:深切回忆了故乡的山水草木及风土人情。

第二段:点明与故土的血肉关系,表示将以实际行动,使故乡获得解放和独立。

二、小组合作探究

1、关键词 “誓言”。从文章来看,这誓言是作者对着土地发出的。因此,这一标题应该理解为“面对土地发出的誓言”。

作者在文章末尾壮怀激越地发誓:“我要回到她的身边……为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前或者我的坟前

2、作者选择具体的有特征、有意味的景物组成叠印的一个又一个的画面,白桦林、蒙古狗、奔马群、红高粱、黑土地等东北特有的景物密集地排列在一起, 丰饶美丽

3、先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将她改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果。

4、“泛滥”原意是“江河水溢出,淹没土地”,又引申为“思想、事物到处扩散”。在这里,作者的心情正如决堤之水不可遏抑地向四下泛滥奔流,作者那激愤狂放的心情较之用“澎湃” “涌动”等词语更多了几分野性和难以驾驭的力量。 埋葬只用于已经死去的事物。是的,昔日的欢笑早已荡然无存,而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤!作者的欢乐只属于失去的故园,但它却已被埋葬在了故乡的田垄间。因此,用“埋葬”一词就更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。

5.如(1)她低低地呼唤着我的名字……使我不得不回去。

?? 表达了作者对故乡深切的爱,渴望回到故乡去的迫切心情。

? (2)当我记起故乡的时候……这声音便是从那里来的。

?? 表达了作者与故乡密不可分的亲密之情,须臾不可分割。

? (3)这时我起来……乃是我的家乡。

?? 表达了作者对解放故乡的坚定信念与决心。

? (4)我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前……洗去她的一切的污秽和耻辱。

?? 表达了作者解放故乡的坚定信念,及甘愿为故乡解放而奉献一切的决心。

? (5)“当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层在翻滚着一种红熟的浆液……在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样”。

运用比喻和拟人的修辞手法。在任何一块大地的深层,都涌动着沸腾的岩浆,这些岩浆就是文中所说的“红熟的浆液”,比喻作者的内心也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧,似乎正要喷涌而出!作者用诗一般的语言塑造了两个颤栗着、愤怒着并且不可阻挡地将要爆发出来的意象——一个是大地之心,一个是作者之心。这块广大的“关东大地”因为这些拟人化的描写而有了生命有了情感,于是可以像人一样召唤着“我”、激励着“我”为之奋斗、为之牺牲!

教师精讲点拨

前者选取东北所特有的物产,并采用景物的叠加,是为了展现东北大地的丰饶美丽。表达作者对故乡的激情赞美和深情怀念,应用排比,则加强了对读者的情感冲击力。

后者选取了春,秋两季的景物,同样表现了东北大地的丰饶美丽,但没有采用排比,情感也没有前者来得强。它也表达可作者对故乡的深切怀念,但怀念中却暗含着忧伤与愤怒,由此,情感才能在后半段得以最强烈的喷发,面对土地发出自己坚强的誓言。

《木兰诗》

第一课时:二、检查预习:略

三、合作探究,展示(一)2、概括大意:停机叹息、代父从军、奔赴战场、征战沙场、还朝辞官、会见亲人、以喻释疑

(二)翻译句子:(1)到各处街市备办鞍马等战具。(不是一处地方买一样东西)

(2)征战多年,经历很多战斗,许多将士战死沙场,木兰等幸存者胜利回来。

(3)每间房子都要开了门进去看看,然后到床上坐坐。(不是开了东阁的门而不进去,然后转到西阁的床上坐坐)

(4)当着窗户,对着镜子,先理云鬓,后贴花黄。 四、教师精讲点拨:1、性格特点:勤劳、善良、淳朴、谨慎 孝敬(女儿性情) 爱国、渴望和平(巾帼英雄)

机智、勇敢、刚毅、忠孝两全(英雄气概)

2、对木兰的从军缘由、离别、辞官和还乡都写得比较详,对出征前的准备和军旅生活则写得比较略。这是因为诗的中心在于颂扬木兰勇于献身、不图荣华富贵的高尚情操以及热爱和平生活的精神。(隐含对美好生活的向往与祝福,对战争的冷淡与远离)

五、课堂达标检测

1、D 2宋,郭茂倩,《乐府诗集》代父从军 不慕名利(性格特点均可)3、略

第二课时 二、合作探究,展示1、引起读者悬念——木兰为何忧愁。

2、①写家人对木兰从军的重视,要采买上好的用品②战事紧迫,时间紧张,渲染出一种紧锣密鼓的气氛。③这是乐府诗常用的一种写作手法。

3、木兰不慕荣华富贵,愿回家与父母团聚。 封建社会压迫、歧视妇女的必然结局。

4、形容出一个初离父母出征的少女的新奇感受,听到黄河流水,听到燕山胡骑,都不由让她想起父母的呼唤,对父母的思念情深意长。在荒凉夜间环境烘托中,揭示出木兰乍离家乡,思念亲人,离乡愈远,思念愈切的心情,从而细腻地透漏出木兰少女思亲的情怀

5、是对上段描写的奔驰征途情景高度的、形象的概括,表明驰抵战场,引到描写战场上的生活和战斗,在诗篇前后段落上起着承上启下的作用。这两句诗,夸张地表现出木兰身跨飞驰战马,万里奔赴战场的矫健雄姿。

6、排比、表现她那种欣喜若狂的心情,渲染了团聚、欢乐的气氛。

7、比喻、反问。

幽默风趣的比喻即是木兰对战友们的“惊煌”所作的回答,也是作者对木兰的深切赞美。“反问”真切的体现了木兰的自豪感,使这首诗的结尾余音袅袅,悠扬不尽!更给我们提示了一个深刻的道理,女子若有施展抱负的机会,她们的智慧、谋略和才能并不比男子逊色。

三、课堂达标检测

(一)1.木兰回家的欢乐情景。 2.①扶将 ②理 ③磨 ④开 坐 脱 着 理 帖 3.与家人团聚、重温和平的女儿生活的喜悦心情。 4.归家的喜悦和故物的亲切。 5.不仅写出了伙伴惊讶情态,还从侧面写出了木兰的英雄气概。 (二)C (三)扑朔迷离 形容事情错综复杂,难以辨别清楚

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记