第4课新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 同步训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第4课新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 同步训练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 109.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-23 15:17:51 | ||

图片预览

文档简介

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

1. 农业和工业发展之间的冲突以及牺牲前者的决定,在1953年到1957年第一个五年计划制定的目标中已经很明显:钢产量要翻两番,电力和水泥产量要翻倍,但棉制品产量的增长目标不到50%,粮食作物的增长目标也不超过20%。这说明“一五”计划( )

A. 主要依靠苏联援助 B. 全面抑制农业发展

C. 建设指标超额完成 D. 优先发展重工业

2.1953年开始的“一五”计划先后施工1万多个工业项目,主要集中在钢铁、煤炭、电力、机械制造、交通运输等领域。这样安排的目的是( )

A. 满足日常生活需要 B. 完成“两弹一星”的研制

C. 夯实工业发展基础 D. 便于实施社会主义改造

3. 1953年,周恩来在谈到大规模经济建设问题时说:“所谓集中主要力量,不是集中一切力量,不是要冒进,不是搞重工业,其他问题都不搞了。”下列能印证这一说法的史实是( )

A. 武汉长江大桥顺利通车

B. 沈阳飞机制造厂建成

C. 中朝军民共同抗击侵略

D. 鞍山钢铁公司成立

4. 下图是名为“为实现国家第一个五年计划而奋斗”的宣传画,对此图理解正确的是( )

A. 体现农民渴望土地改革的迫切心情

B. 激发人民建设社会主义的劳动热情

C. 反映工人参与城市改革的积极态度

D. 彰显建设中国特色社会主义的决心

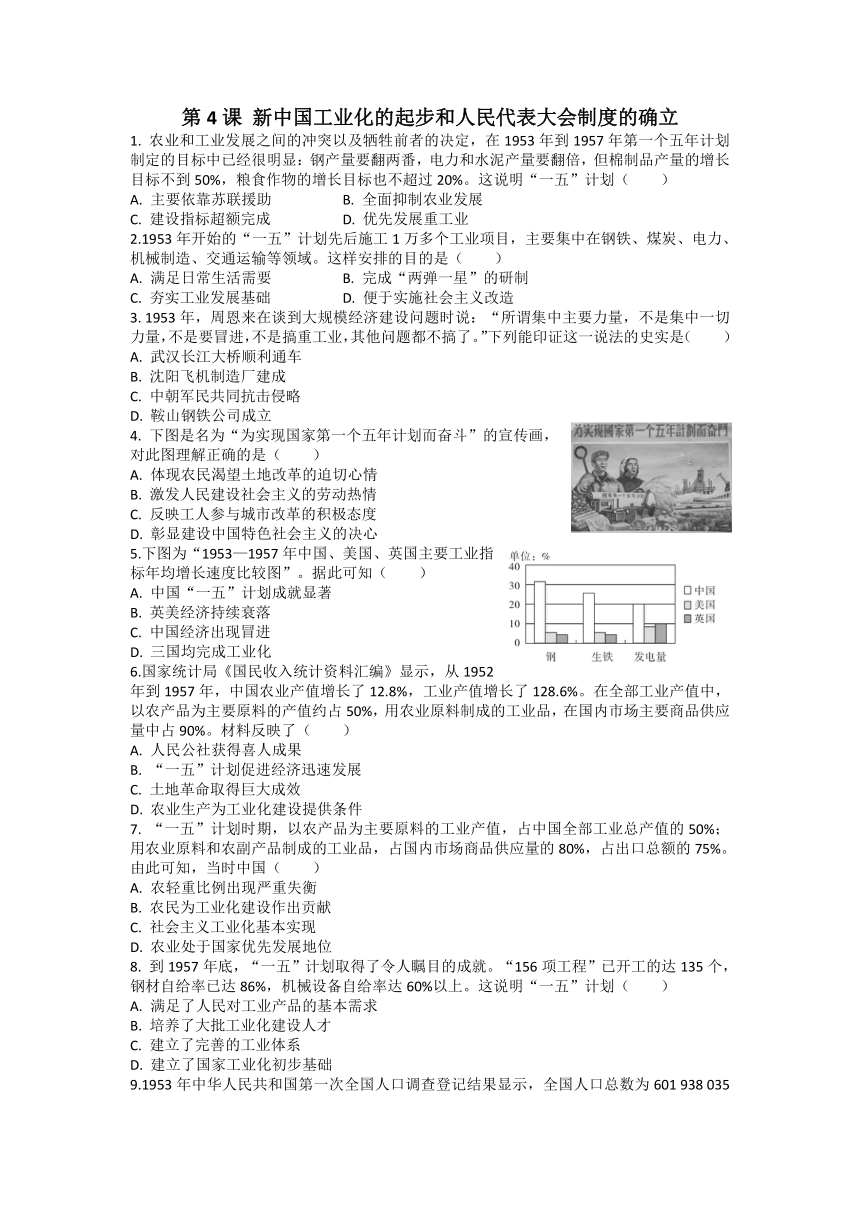

5.下图为“1953—1957年中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度比较图”。据此可知( )

A. 中国“一五”计划成就显著

B. 英美经济持续衰落

C. 中国经济出现冒进

D. 三国均完成工业化

6.国家统计局《国民收入统计资料汇编》显示,从1952年到1957年,中国农业产值增长了12.8%,工业产值增长了128.6%。在全部工业产值中,以农产品为主要原料的产值约占50%,用农业原料制成的工业品,在国内市场主要商品供应量中占90%。材料反映了( )

A. 人民公社获得喜人成果

B. “一五”计划促进经济迅速发展

C. 土地革命取得巨大成效

D. 农业生产为工业化建设提供条件

7. “一五”计划时期,以农产品为主要原料的工业产值,占中国全部工业总产值的50%;用农业原料和农副产品制成的工业品,占国内市场商品供应量的80%,占出口总额的75%。由此可知,当时中国( )

A. 农轻重比例出现严重失衡

B. 农民为工业化建设作出贡献

C. 社会主义工业化基本实现

D. 农业处于国家优先发展地位

8. 到1957年底,“一五”计划取得了令人瞩目的成就。“156项工程”已开工的达135个,钢材自给率已达86%,机械设备自给率达60%以上。这说明“一五”计划( )

A. 满足了人民对工业产品的基本需求

B. 培养了大批工业化建设人才

C. 建立了完善的工业体系

D. 建立了国家工业化初步基础

9.1953年中华人民共和国第一次全国人口调查登记结果显示,全国人口总数为601 938 035人。这次全国人口调查( )

A. 使人民拥有了当家做主的权力

B. 为全国人大代表普选提供数据参考

C. 让优生优育成为社会共识

D. 使社会主义基本制度在中国确立

10. 据统计,第一届全国人民代表大会的参会代表中有无产阶级和民主党派的代表人物、工农业劳动模范、武装部队的英雄人物,还有文艺、教育工作者,以及工商界、宗教界的代表人物等。这表明,第一届全国人民代表大会( )

A. 得到全体人民支持

B. 参会代表来源广泛

C. 建立在全国普选基础上

D. 奠定民主政治建设基础

11.1954年9月,代表们走进了会场一起讨论问题。他们从车床边来,从田地里来,从矿井来,从海岸防哨来……同他们所爱戴的党和国家领导人们一起,商议国家大事。由此可知( )

A. 代表们共商新中国的筹备问题

B. 参会人员中工人占多数

C. 会议确立了我国基本政治制度

D. 会议的代表具有广泛性

12.第一届全国人大制定《中华人民共和国宪法》时,曾有1.5亿人参加讨论,提出118万多条修改和补充意见。这充分说明了这部宪法( )

A. 是中国第一部社会主义类型的宪法

B. 体现了人民的意志

C. 使中国成为独立自主的国家

D. 确定了人民代表大会制度

13. 1954年6月至9月,中国有组织地开展了宪法草案的讨论和宣传。据统计,许多地区的参与者超过当地成年人口的70%,有些地方甚至超过90%,共收到118万多条意见、建议等。这一活动( )

A. 反映了平等包容的民族政策

B. 体现了社会性质的变化

C. 体现了宪法的社会主义性质

D. 表明人民对新政协工作的支持

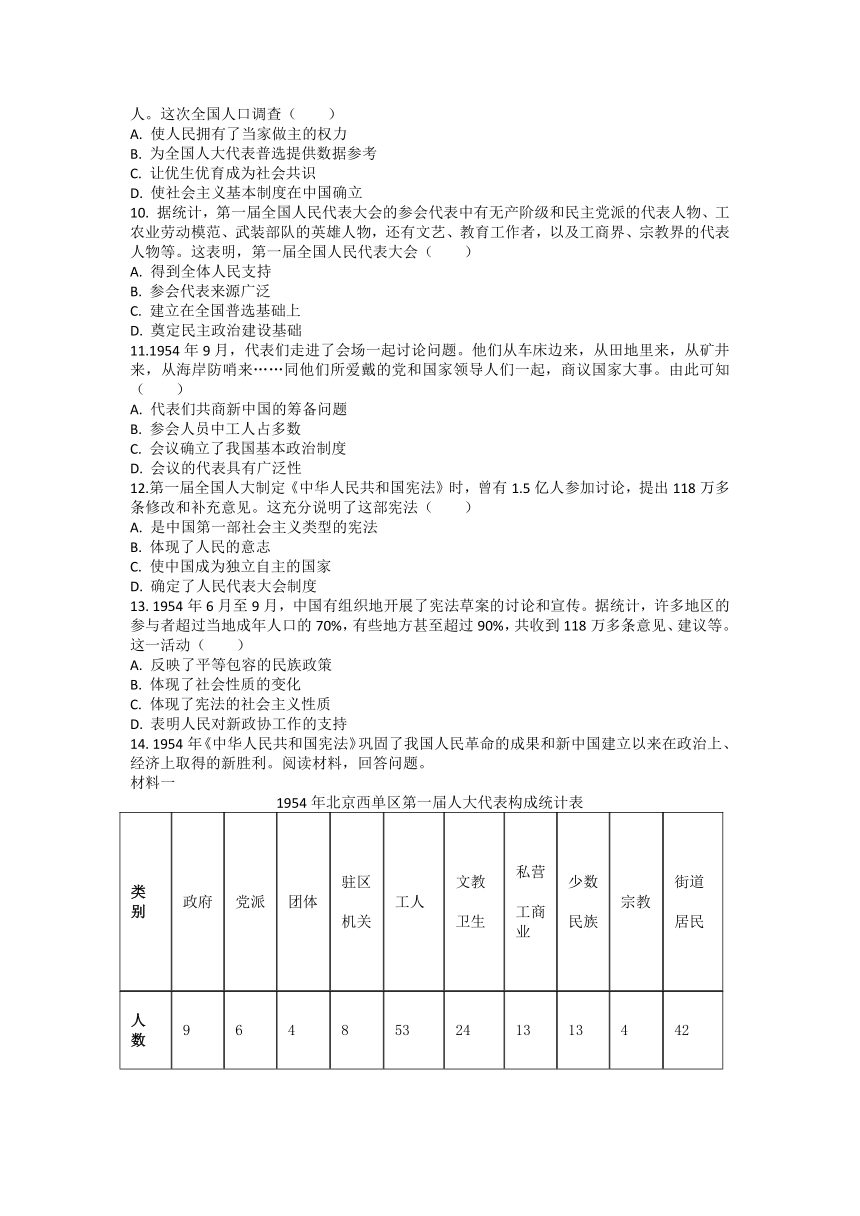

14. 1954年《中华人民共和国宪法》巩固了我国人民革命的成果和新中国建立以来在政治上、经济上取得的新胜利。阅读材料,回答问题。

材料一

1954年北京西单区第一届人大代表构成统计表

类别 政府 党派 团体 驻区 机关 工人 文教 卫生 私营 工商业 少数 民族 宗教 街道 居民

人数 9 6 4 8 53 24 13 13 4 42

比例/% 5.11 3.41 2.27 4.55 30.11 13.64 7.39 7.39 2.27 23.86

材料二 随着工业化建设和社会主义改造的全面展开,加强国家政治建设、法律上层建筑领域的建设,更好地为建立社会主义经济基础服务,成为迫切需要。人民代表大会制度作为中华人民共和国的根本政治制度,是《共同纲领》明确规定了的……在一切工作就绪后……第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重举行,这次会议的一个重大贡献就是通过了《中华人民共和国宪法》。宪法第四条规定:“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——摘编自杨凤城主编《中国共产党历史》

材料三 第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

第十七条 一切国家机关必须依靠人民群众,经常保持同群众的密切联系,倾听群众的意见,接受群众的监督。

第十八条 一切国家机关工作人员必须效忠人民民主制度,服从宪法和法律,努力为人民服务。

——1954年《中华人民共和国宪法》

概括材料一中政治制度的特点,并结合所学知识说明其作用。

根据材料二并结合所学知识,概括当时宪法制定的有利条件。结合所学知识,指出这部宪法的性质。

根据材料三,指出1954年《中华人民共和国宪法》为防止出现绝对权力所作出的规定。

15.每个时代都有其代表性的重大工程,这些重大工程不但成为时代的印记,也铸就了非凡的时代精神。阅读材料,回答问题。

材料一 在武汉修建一座长江大桥是几代人的梦想,清朝就曾有这设想,在孙中山的《治国方略》中也有规划,但限于当时国力薄弱,未能实施。中华人民共和国成立之初,在国家优先发展重工业的背景下,铁路运输的重要性凸现,建造大桥跨越长江天堑被提上了议事日程……当时中央指示:“修建的长江大桥应当成为一个卓越的建筑,它不但应以现代化的技术解决国家巨大的经济课题,而且在建筑技术上还应以雄伟壮丽的外观标志中国的新时代。”

——程中原主编《红色地图:党史记忆90年·成长地标》

材料二 红旗渠是河南省林县(今林州市)人民在极其艰苦的条件下,从1960年2月开始动工并于1966年建成的一项大型水利工程。在修建这条著名“人工天河”的过程中,勤劳勇敢的十万林县人民,苦战十个春秋,仅仅靠着一锤,一铲,两只手,在太行山悬崖峭壁上修成了这全长1 500公里的红旗渠,结束了十年九旱、水贵如油的苦难历史,而且孕育了“自力更生,艰苦创业,团结协作,无私奉献”的红旗渠精神。

材料三 作为一个国家综合国力的标志性符号,重大工程在国家科技创新、产业调整、服务贸易等很多方面,都发挥着重大指引与牵引作用,实现一系列重大工程的突破,必将成为未来一段时间中国实现历史跨越的必由之路。展望未来,重大工程将越来越成为中国由大到强的新“名片”。

——《全面建成小康社会的关键支撑——党的十八大以来重大工程建设述评》

(1)根据材料一,分析中央决心修建武汉长江大桥的主要原因。

根据材料一并结合所学知识指出,武汉长江大桥的建设与当时国家实施的什么计划有关?简述这一计划实施的意义。

根据材料二,归纳“红旗渠精神”的内涵。

(4)根据材料三并结合所学知识,谈谈以重大工程为代表的巨大建设成就对实现中国梦有何重要意义。

参考答案

1——5 DCABA

6——10 DBDBB

11——13 DBC

14.

人民代表大会代表的来源具有广泛性。集中人民的意志,充分保障了人民通过各级人民代表大会统一行使国家权力,管理国家事务;真正实现人民当家做主。(言之有理即可)

中华人民共和国的成立;大规模的经济建设的开展;《共同纲领》为其提供了借鉴。中华人民共和国第一部社会主义类型的宪法。

坚持主权在民原则;实行人民代表大会制度;坚持民主集中制;一切国家机关及其工作人员接受群众监督,服从宪法和法律。(任答三点即可)

15.

在武汉修建一座长江大桥是几代人的梦想;在国家优先发展重工业的背景下,铁路运输的重要性凸显出来。

第一个五年计划(或:“一五”计划)。我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

自力更生,艰苦创业,团结协作,无私奉献。

更加坚定中国人民实现中国梦的决心和信心,凝聚民族力量,实现中华民族的伟大复兴。(言之有理即可

1. 农业和工业发展之间的冲突以及牺牲前者的决定,在1953年到1957年第一个五年计划制定的目标中已经很明显:钢产量要翻两番,电力和水泥产量要翻倍,但棉制品产量的增长目标不到50%,粮食作物的增长目标也不超过20%。这说明“一五”计划( )

A. 主要依靠苏联援助 B. 全面抑制农业发展

C. 建设指标超额完成 D. 优先发展重工业

2.1953年开始的“一五”计划先后施工1万多个工业项目,主要集中在钢铁、煤炭、电力、机械制造、交通运输等领域。这样安排的目的是( )

A. 满足日常生活需要 B. 完成“两弹一星”的研制

C. 夯实工业发展基础 D. 便于实施社会主义改造

3. 1953年,周恩来在谈到大规模经济建设问题时说:“所谓集中主要力量,不是集中一切力量,不是要冒进,不是搞重工业,其他问题都不搞了。”下列能印证这一说法的史实是( )

A. 武汉长江大桥顺利通车

B. 沈阳飞机制造厂建成

C. 中朝军民共同抗击侵略

D. 鞍山钢铁公司成立

4. 下图是名为“为实现国家第一个五年计划而奋斗”的宣传画,对此图理解正确的是( )

A. 体现农民渴望土地改革的迫切心情

B. 激发人民建设社会主义的劳动热情

C. 反映工人参与城市改革的积极态度

D. 彰显建设中国特色社会主义的决心

5.下图为“1953—1957年中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度比较图”。据此可知( )

A. 中国“一五”计划成就显著

B. 英美经济持续衰落

C. 中国经济出现冒进

D. 三国均完成工业化

6.国家统计局《国民收入统计资料汇编》显示,从1952年到1957年,中国农业产值增长了12.8%,工业产值增长了128.6%。在全部工业产值中,以农产品为主要原料的产值约占50%,用农业原料制成的工业品,在国内市场主要商品供应量中占90%。材料反映了( )

A. 人民公社获得喜人成果

B. “一五”计划促进经济迅速发展

C. 土地革命取得巨大成效

D. 农业生产为工业化建设提供条件

7. “一五”计划时期,以农产品为主要原料的工业产值,占中国全部工业总产值的50%;用农业原料和农副产品制成的工业品,占国内市场商品供应量的80%,占出口总额的75%。由此可知,当时中国( )

A. 农轻重比例出现严重失衡

B. 农民为工业化建设作出贡献

C. 社会主义工业化基本实现

D. 农业处于国家优先发展地位

8. 到1957年底,“一五”计划取得了令人瞩目的成就。“156项工程”已开工的达135个,钢材自给率已达86%,机械设备自给率达60%以上。这说明“一五”计划( )

A. 满足了人民对工业产品的基本需求

B. 培养了大批工业化建设人才

C. 建立了完善的工业体系

D. 建立了国家工业化初步基础

9.1953年中华人民共和国第一次全国人口调查登记结果显示,全国人口总数为601 938 035人。这次全国人口调查( )

A. 使人民拥有了当家做主的权力

B. 为全国人大代表普选提供数据参考

C. 让优生优育成为社会共识

D. 使社会主义基本制度在中国确立

10. 据统计,第一届全国人民代表大会的参会代表中有无产阶级和民主党派的代表人物、工农业劳动模范、武装部队的英雄人物,还有文艺、教育工作者,以及工商界、宗教界的代表人物等。这表明,第一届全国人民代表大会( )

A. 得到全体人民支持

B. 参会代表来源广泛

C. 建立在全国普选基础上

D. 奠定民主政治建设基础

11.1954年9月,代表们走进了会场一起讨论问题。他们从车床边来,从田地里来,从矿井来,从海岸防哨来……同他们所爱戴的党和国家领导人们一起,商议国家大事。由此可知( )

A. 代表们共商新中国的筹备问题

B. 参会人员中工人占多数

C. 会议确立了我国基本政治制度

D. 会议的代表具有广泛性

12.第一届全国人大制定《中华人民共和国宪法》时,曾有1.5亿人参加讨论,提出118万多条修改和补充意见。这充分说明了这部宪法( )

A. 是中国第一部社会主义类型的宪法

B. 体现了人民的意志

C. 使中国成为独立自主的国家

D. 确定了人民代表大会制度

13. 1954年6月至9月,中国有组织地开展了宪法草案的讨论和宣传。据统计,许多地区的参与者超过当地成年人口的70%,有些地方甚至超过90%,共收到118万多条意见、建议等。这一活动( )

A. 反映了平等包容的民族政策

B. 体现了社会性质的变化

C. 体现了宪法的社会主义性质

D. 表明人民对新政协工作的支持

14. 1954年《中华人民共和国宪法》巩固了我国人民革命的成果和新中国建立以来在政治上、经济上取得的新胜利。阅读材料,回答问题。

材料一

1954年北京西单区第一届人大代表构成统计表

类别 政府 党派 团体 驻区 机关 工人 文教 卫生 私营 工商业 少数 民族 宗教 街道 居民

人数 9 6 4 8 53 24 13 13 4 42

比例/% 5.11 3.41 2.27 4.55 30.11 13.64 7.39 7.39 2.27 23.86

材料二 随着工业化建设和社会主义改造的全面展开,加强国家政治建设、法律上层建筑领域的建设,更好地为建立社会主义经济基础服务,成为迫切需要。人民代表大会制度作为中华人民共和国的根本政治制度,是《共同纲领》明确规定了的……在一切工作就绪后……第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重举行,这次会议的一个重大贡献就是通过了《中华人民共和国宪法》。宪法第四条规定:“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——摘编自杨凤城主编《中国共产党历史》

材料三 第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

第十七条 一切国家机关必须依靠人民群众,经常保持同群众的密切联系,倾听群众的意见,接受群众的监督。

第十八条 一切国家机关工作人员必须效忠人民民主制度,服从宪法和法律,努力为人民服务。

——1954年《中华人民共和国宪法》

概括材料一中政治制度的特点,并结合所学知识说明其作用。

根据材料二并结合所学知识,概括当时宪法制定的有利条件。结合所学知识,指出这部宪法的性质。

根据材料三,指出1954年《中华人民共和国宪法》为防止出现绝对权力所作出的规定。

15.每个时代都有其代表性的重大工程,这些重大工程不但成为时代的印记,也铸就了非凡的时代精神。阅读材料,回答问题。

材料一 在武汉修建一座长江大桥是几代人的梦想,清朝就曾有这设想,在孙中山的《治国方略》中也有规划,但限于当时国力薄弱,未能实施。中华人民共和国成立之初,在国家优先发展重工业的背景下,铁路运输的重要性凸现,建造大桥跨越长江天堑被提上了议事日程……当时中央指示:“修建的长江大桥应当成为一个卓越的建筑,它不但应以现代化的技术解决国家巨大的经济课题,而且在建筑技术上还应以雄伟壮丽的外观标志中国的新时代。”

——程中原主编《红色地图:党史记忆90年·成长地标》

材料二 红旗渠是河南省林县(今林州市)人民在极其艰苦的条件下,从1960年2月开始动工并于1966年建成的一项大型水利工程。在修建这条著名“人工天河”的过程中,勤劳勇敢的十万林县人民,苦战十个春秋,仅仅靠着一锤,一铲,两只手,在太行山悬崖峭壁上修成了这全长1 500公里的红旗渠,结束了十年九旱、水贵如油的苦难历史,而且孕育了“自力更生,艰苦创业,团结协作,无私奉献”的红旗渠精神。

材料三 作为一个国家综合国力的标志性符号,重大工程在国家科技创新、产业调整、服务贸易等很多方面,都发挥着重大指引与牵引作用,实现一系列重大工程的突破,必将成为未来一段时间中国实现历史跨越的必由之路。展望未来,重大工程将越来越成为中国由大到强的新“名片”。

——《全面建成小康社会的关键支撑——党的十八大以来重大工程建设述评》

(1)根据材料一,分析中央决心修建武汉长江大桥的主要原因。

根据材料一并结合所学知识指出,武汉长江大桥的建设与当时国家实施的什么计划有关?简述这一计划实施的意义。

根据材料二,归纳“红旗渠精神”的内涵。

(4)根据材料三并结合所学知识,谈谈以重大工程为代表的巨大建设成就对实现中国梦有何重要意义。

参考答案

1——5 DCABA

6——10 DBDBB

11——13 DBC

14.

人民代表大会代表的来源具有广泛性。集中人民的意志,充分保障了人民通过各级人民代表大会统一行使国家权力,管理国家事务;真正实现人民当家做主。(言之有理即可)

中华人民共和国的成立;大规模的经济建设的开展;《共同纲领》为其提供了借鉴。中华人民共和国第一部社会主义类型的宪法。

坚持主权在民原则;实行人民代表大会制度;坚持民主集中制;一切国家机关及其工作人员接受群众监督,服从宪法和法律。(任答三点即可)

15.

在武汉修建一座长江大桥是几代人的梦想;在国家优先发展重工业的背景下,铁路运输的重要性凸显出来。

第一个五年计划(或:“一五”计划)。我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

自力更生,艰苦创业,团结协作,无私奉献。

更加坚定中国人民实现中国梦的决心和信心,凝聚民族力量,实现中华民族的伟大复兴。(言之有理即可

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化