2022年化学中考备考复习专题突破 《 物质的检验与鉴别、除杂与分离》精讲课件(二)(课件27页)

文档属性

| 名称 | 2022年化学中考备考复习专题突破 《 物质的检验与鉴别、除杂与分离》精讲课件(二)(课件27页) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 323.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-25 10:57:30 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

2022年化学中考备考复习专题突破 《 物质的检验与鉴别、除杂与分离》

精讲课件(二)

专题突破

1

专题综合训练

2

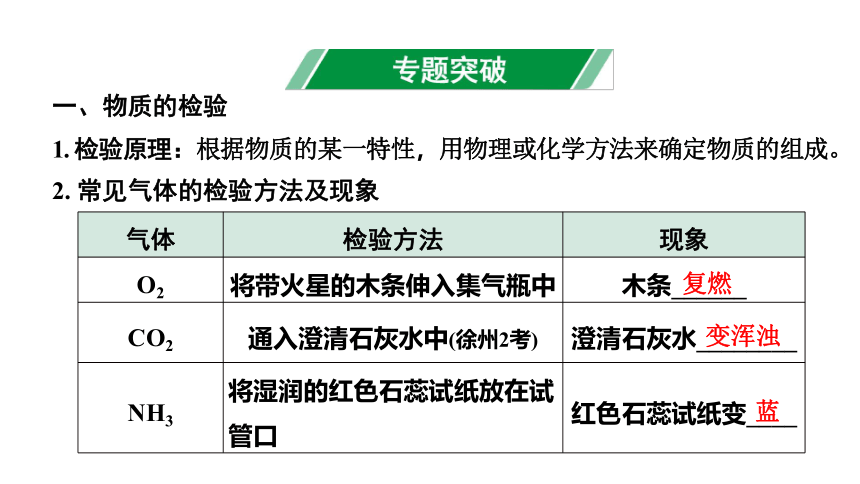

一、物质的检验

1. 检验原理:根据物质的某一特性,用物理或化学方法来确定物质的组成。

2. 常见气体的检验方法及现象

气体 检验方法 现象

O2 将带火星的木条伸入集气瓶中 木条______

CO2 通入澄清石灰水中(徐州2考) 澄清石灰水________

NH3 将湿润的红色石蕊试纸放在试管口 红色石蕊试纸变____

复燃

变浑浊

蓝

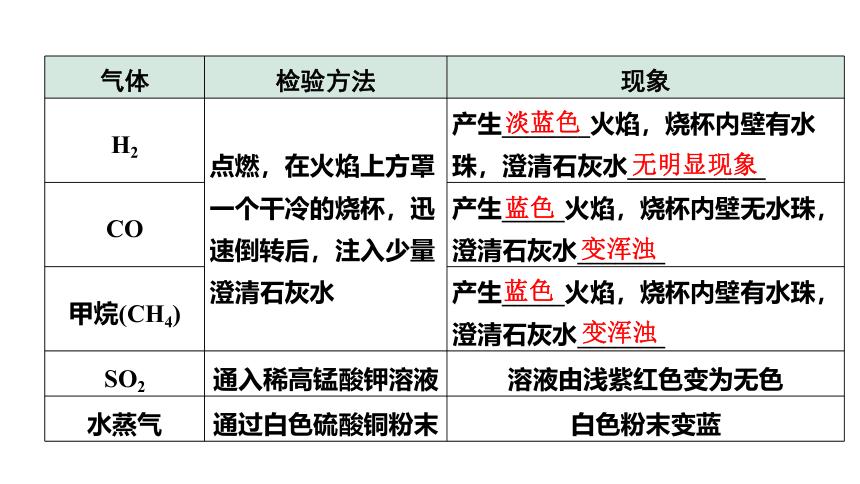

气体 检验方法 现象

H2 点燃,在火焰上方罩一个干冷的烧杯,迅速倒转后,注入少量澄清石灰水 产生_______火焰,烧杯内壁有水珠,澄清石灰水___________

CO 产生_____火焰,烧杯内壁无水珠,澄清石灰水_______

甲烷(CH4) 产生_____火焰,烧杯内壁有水珠,澄清石灰水_______

SO2 通入稀高锰酸钾溶液 溶液由浅紫红色变为无色

水蒸气 通过白色硫酸铜粉末 白色粉末变蓝

淡蓝色

无明显现象

蓝色

变浑浊

蓝色

变浑浊

3. 常见离子的检验方法:

(1)溶液鉴别

(2)固体的鉴别

(3)气体的鉴别

二、物质的鉴别

1. 鉴别原理

(1)利用物质的颜色、气味、溶解性、溶解时的吸放热等现象。

(2)利用一些离子间反应时的不同现象,如沉淀、气体、变色等。

2. 鉴别方法

(1)物理方法

①观察颜色:硫酸铜溶液显___色,氯化铁溶液显___色,高锰酸钾溶液显紫红色。

蓝

黄

②观察是否溶解:碳酸钙、硫酸钡、碳酸钡、氯化银不溶于水,碳酸钠易溶于水。

③闻气味:碳酸氢铵有强烈的刺激性气味,可直接将其与其他氮肥区别开。

④溶解时的吸放热现象:氢氧化钠溶解时____热,硝酸铵溶解时____热,氯化钠溶解时吸放热现象不明显。

(2)化学方法

①利用物质的酸碱性不同:可用酸碱指示剂。

②利用物质或离子的特殊化学性质:发生反应时的不同现象。

放

吸

3. 常见物质的鉴别

(1)棉织品、毛织品、合成纤维

灼烧法:有烧纸气味的是_______;有烧焦羽毛气味的是_______;有刺激性气味,趁热可以拉成丝的是合成纤维。

(2)硬水和软水

加等量肥皂水:产生泡沫___、并形成白色垢状物的是硬水,反之为软水(或蒸馏水)。

棉织品

毛织品

少

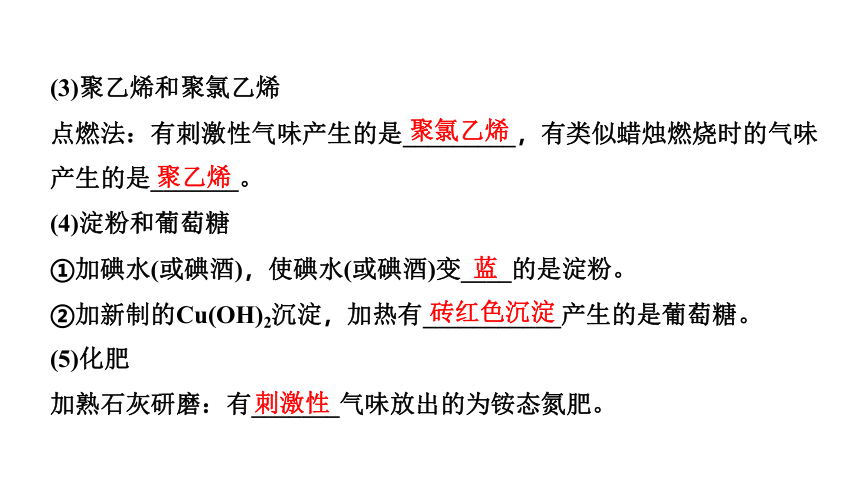

(3)聚乙烯和聚氯乙烯

点燃法:有刺激性气味产生的是_________,有类似蜡烛燃烧时的气味产生的是_______。

(4)淀粉和葡萄糖

①加碘水(或碘酒),使碘水(或碘酒)变____的是淀粉。

②加新制的Cu(OH)2沉淀,加热有___________产生的是葡萄糖。

(5)化肥

加熟石灰研磨:有_______气味放出的为铵态氮肥。

聚氯乙烯

聚乙烯

砖红色沉淀

蓝

刺激性

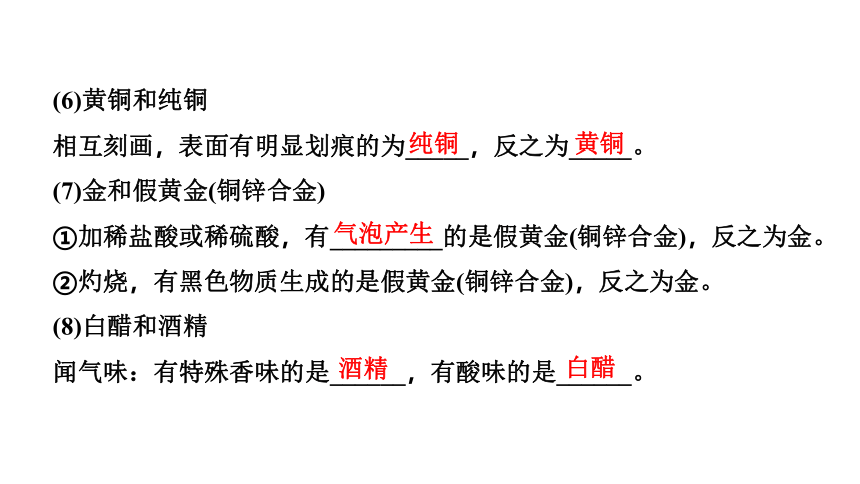

(6)黄铜和纯铜

相互刻画,表面有明显划痕的为_____,反之为_____。

(7)金和假黄金(铜锌合金)

①加稀盐酸或稀硫酸,有_________的是假黄金(铜锌合金),反之为金。

②灼烧,有黑色物质生成的是假黄金(铜锌合金),反之为金。

(8)白醋和酒精

闻气味:有特殊香味的是______,有酸味的是______。

纯铜

黄铜

气泡产生

酒精

白醋

三、除杂与分离

1. 除杂原则

(1)不增:不能引入新杂质。

(2)不减:不能使被提纯物质减少。

(3)易分:操作简单,易于分离。

2. 常见气体的除杂

方法一:将杂质气体通过物质吸收或反应除去,如氧气中的水蒸气通过浓硫酸吸收除去,一氧化碳中的二氧化碳通过氢氧化钠溶液吸收除去;

方法二:将杂质气体转化为主气体,如二氧化碳中的一氧化碳可通过灼热的氧化铜,使一氧化碳转化成二氧化碳。

物质 杂质 试剂、方法

CO2 H2O 通过浓硫酸(徐州2考)

O2 H2O 通过浓硫酸

NH3 H2O 通过氢氧化钠固体或碱石灰

O2 CO2 先通过足量__________溶液,再通过浓硫酸

CO CO2 HCl 先通过____________溶液,再通过________

N2 O2 通过灼热的铜网

氢氧化钠

饱和碳酸氢钠

浓硫酸

3. 常见固体的除杂

被提纯物质及杂质溶解性 举例 方法

可溶(不溶) NaCl(泥沙) 溶解→______→蒸发结晶

KCl(MnO2) 不溶(可溶) MnO2(KClO3) 溶解→过滤→洗涤→干燥

CaCO3(CaCl2) 可溶(可溶) NaCl(KNO3) 溶解,蒸发结晶

KNO3(NaCl) 溶解,降温结晶

Na2CO3(NaHCO3) 充分加热

过滤

被提纯物质及杂质溶解性 举例 方法

不溶(不溶) Fe(Cu) 用磁铁吸引

Cu(Fe) 加入足量_______,过滤

Cu(CuO) 加入足量________,过滤

CaO(CaCO3) ________(徐州2014.19A)

Fe(Fe2O3) 高温持续通入_________

4. 常见液体的除杂

稀盐酸

稀盐酸

高温煅烧

一氧化碳

1. (2021广西北部湾)一瓶含有Na+、Cl-、OH-、 的溶液,现仅用一份样品溶液,选用下列提供的试剂与操作,逐一检验出其中的三种阴离子,正确的顺序是( )

①过滤 ②滴加足量AgNO3溶液 ③滴加足量Ba(NO3)2溶液 ④滴加足量Mg(NO3)2溶液

A. ②①③①④ B. ②①④①③

C. ③①④①② D. ④①③①②

C

2. (2021南充改编)下列实验方案设计完全合理的是( )

A. 除去NaCl中的少量KNO3,可先加水,并加热溶解,再降温结晶

B. 除去KOH溶液中的少量K2CO3溶液,加入过量的稀盐酸

C. 分离NaCl和CuCl2的混合溶液,加入适量NaOH溶液,过滤,向沉淀中加适量稀盐酸

D. 除去铁钉表面的铁绣,长时间浸泡在过量稀盐酸中

C

3. (2021徐州市一模改编) 下列有关物质的检验、鉴别、除杂和分离的实验方法错误的是( )

A. 检验二氧化硫气体→ 将气体通入稀高锰酸钾溶液中

B. 鉴别氯化钠和硝酸铵两种白色固体→ 取样,分别加水溶解

C. 除去硝酸钾溶液中少量硫酸铜→ 加过量氢氧化钡溶液,过滤

D. 分离硫酸钡和氯化钡的固体混合物→ 溶解,过滤,蒸发滤液,洗涤烘干滤渣

C

4. 下列实验方案设计正确的是( )

A. 鉴别CO2和SO2,将气体分别通入紫色石蕊试液中,观察现象

B. 除去氯化钙溶液中混有的氢氧化钙,加入适量稀盐酸

C. 检验铁粉中是否含有镁粉,取少量样品滴加稀硫酸,观察现象

D. 从饱和石灰水中得到氢氧化钙固体,采用降低温度的方法

B

5. 下列实验操作能达到目的的是( )

A. 除去氯化钾中的氢氧化钾——加入少量稀硝酸

B. 分离铁粉和碳粉——加少量稀盐酸并过滤

C. 除去稀盐酸中的硝酸——加入硝酸银溶液

D. 鉴别浓硫酸和稀硫酸——用玻璃棒分别蘸取少量滴在纸上,使纸张变黑的是浓硫酸

D

6. (2021烟台)下列各组物质的溶液,不用其他试剂,只用观察和组内物质相互混合的方法,就能将它们一一鉴别出来的是( )

A. NaCl、H2SO4、CuSO4、 MgCl2

B. CaCl2、 AgNO3、MgCl2、CuCl2

C. Na2SO4、Na2CO3、NaCl、稀HCl

D. Na2CO3、BaCl2、Na2SO4、稀HCl

D

7. (2021新疆)实验室里区分下列物质的两种实验方法都正确的是( )

选项 物质 方法1 方法2

A 甲烷和一氧化碳 将气体点燃,观察现象 分别通入灼热的氧化铜,观察现象

B 碳酸钠和硫酸铵 取样,溶解后分别滴入无色酚酞溶液,观察现象 取样,分别加Ca(OH)2固体,研磨后闻气味

选项 物质 方法1 方法2

C 酒精和白醋 取样,品尝二者的味道 取样后分别点燃,观察现象

D 木炭粉和氧化铜 取样,分别加入稀H2SO4,观察现象 观察物质的颜色

答案:B

8. (2021苏州)下列实验操作能够达到目的的是( )

选项 实验目的 实验操作

A 除去粗盐中的泥沙 溶解,蒸发结晶

B 鉴别淀粉和葡萄糖 分别取样,滴加碘酒

C 检验CO2中混有HCl 将气体通入紫色石蕊试液中

D 比较锌、铁、铜的金属活动性 将锌片和铁片分别插入硫酸铜溶液中

B

9. (2021淮安)下列操作能达到实验目的的是( )

选项 实验目的 主要操作

A 鉴别硬水与软水 取样,加入肥皂水,振荡,比较产生的泡沫多少

B 稀释浓硫酸 将水倒入浓硫酸中并用玻璃棒搅拌

C 测定稀盐酸的pH 将pH试纸插入溶液中,与比色卡对照读数

D 除去NaCl溶液中的Na2CO3 加入适量的Ca(OH)2溶液,搅拌,过滤

A

10. (2020淮安改编)下列实验操作不能达到实验目的的是( )

选项 目的 主要操作

A 辨别“羊毛制品”真假 取样,灼烧,闻气味

B 检验酒精中是否有碳元素 取样,在空气中点燃,检验生成物

C 配制溶质质量分数为5%的蔗糖溶液 取5 g蔗糖,溶于100 g水中

D 除去氯化钙溶液中混有的少量盐酸 加过量的碳酸钙,搅拌,过滤

C

11. 下列实验操作能达到实验目的的是( )

选项 实验目的 实验操作

A 检验二氧化碳中混有的少量氧气 将带火星的木条伸入混合气体中

B 除去碳酸钠固体中混有的氯化钠 加入足量的稀盐酸,蒸发结晶

选项 实验目的 实验操作

C 比较相同条件下肥皂水和稀氨水的碱性强弱 分别用玻璃棒蘸取试样,滴在pH试纸上,把试纸呈现的颜色与标准比色卡对照

D 探究氢氧化钠溶液和稀硫酸是否恰好完全反应 向反应后的溶液中滴加无色酚酞试液

答案:C

12. (2021湖州)某科学兴趣小组在课余时间做了“开门大吉”的游戏,其规则是:每把钥匙代表一种试剂,每扇门代表需要鉴别的两种溶液,见下图。如果钥匙代表的试剂能够鉴别出门上代表的两种溶液,钥匙就能把门打开(每把钥匙只能使用一次),下列能够依次将四扇门打开的钥匙顺序是( )

A. ①②③④ B. ④②③① C. ④③②① D. ①③②④

B

2022年化学中考备考复习专题突破 《 物质的检验与鉴别、除杂与分离》

精讲课件(二)

专题突破

1

专题综合训练

2

一、物质的检验

1. 检验原理:根据物质的某一特性,用物理或化学方法来确定物质的组成。

2. 常见气体的检验方法及现象

气体 检验方法 现象

O2 将带火星的木条伸入集气瓶中 木条______

CO2 通入澄清石灰水中(徐州2考) 澄清石灰水________

NH3 将湿润的红色石蕊试纸放在试管口 红色石蕊试纸变____

复燃

变浑浊

蓝

气体 检验方法 现象

H2 点燃,在火焰上方罩一个干冷的烧杯,迅速倒转后,注入少量澄清石灰水 产生_______火焰,烧杯内壁有水珠,澄清石灰水___________

CO 产生_____火焰,烧杯内壁无水珠,澄清石灰水_______

甲烷(CH4) 产生_____火焰,烧杯内壁有水珠,澄清石灰水_______

SO2 通入稀高锰酸钾溶液 溶液由浅紫红色变为无色

水蒸气 通过白色硫酸铜粉末 白色粉末变蓝

淡蓝色

无明显现象

蓝色

变浑浊

蓝色

变浑浊

3. 常见离子的检验方法:

(1)溶液鉴别

(2)固体的鉴别

(3)气体的鉴别

二、物质的鉴别

1. 鉴别原理

(1)利用物质的颜色、气味、溶解性、溶解时的吸放热等现象。

(2)利用一些离子间反应时的不同现象,如沉淀、气体、变色等。

2. 鉴别方法

(1)物理方法

①观察颜色:硫酸铜溶液显___色,氯化铁溶液显___色,高锰酸钾溶液显紫红色。

蓝

黄

②观察是否溶解:碳酸钙、硫酸钡、碳酸钡、氯化银不溶于水,碳酸钠易溶于水。

③闻气味:碳酸氢铵有强烈的刺激性气味,可直接将其与其他氮肥区别开。

④溶解时的吸放热现象:氢氧化钠溶解时____热,硝酸铵溶解时____热,氯化钠溶解时吸放热现象不明显。

(2)化学方法

①利用物质的酸碱性不同:可用酸碱指示剂。

②利用物质或离子的特殊化学性质:发生反应时的不同现象。

放

吸

3. 常见物质的鉴别

(1)棉织品、毛织品、合成纤维

灼烧法:有烧纸气味的是_______;有烧焦羽毛气味的是_______;有刺激性气味,趁热可以拉成丝的是合成纤维。

(2)硬水和软水

加等量肥皂水:产生泡沫___、并形成白色垢状物的是硬水,反之为软水(或蒸馏水)。

棉织品

毛织品

少

(3)聚乙烯和聚氯乙烯

点燃法:有刺激性气味产生的是_________,有类似蜡烛燃烧时的气味产生的是_______。

(4)淀粉和葡萄糖

①加碘水(或碘酒),使碘水(或碘酒)变____的是淀粉。

②加新制的Cu(OH)2沉淀,加热有___________产生的是葡萄糖。

(5)化肥

加熟石灰研磨:有_______气味放出的为铵态氮肥。

聚氯乙烯

聚乙烯

砖红色沉淀

蓝

刺激性

(6)黄铜和纯铜

相互刻画,表面有明显划痕的为_____,反之为_____。

(7)金和假黄金(铜锌合金)

①加稀盐酸或稀硫酸,有_________的是假黄金(铜锌合金),反之为金。

②灼烧,有黑色物质生成的是假黄金(铜锌合金),反之为金。

(8)白醋和酒精

闻气味:有特殊香味的是______,有酸味的是______。

纯铜

黄铜

气泡产生

酒精

白醋

三、除杂与分离

1. 除杂原则

(1)不增:不能引入新杂质。

(2)不减:不能使被提纯物质减少。

(3)易分:操作简单,易于分离。

2. 常见气体的除杂

方法一:将杂质气体通过物质吸收或反应除去,如氧气中的水蒸气通过浓硫酸吸收除去,一氧化碳中的二氧化碳通过氢氧化钠溶液吸收除去;

方法二:将杂质气体转化为主气体,如二氧化碳中的一氧化碳可通过灼热的氧化铜,使一氧化碳转化成二氧化碳。

物质 杂质 试剂、方法

CO2 H2O 通过浓硫酸(徐州2考)

O2 H2O 通过浓硫酸

NH3 H2O 通过氢氧化钠固体或碱石灰

O2 CO2 先通过足量__________溶液,再通过浓硫酸

CO CO2 HCl 先通过____________溶液,再通过________

N2 O2 通过灼热的铜网

氢氧化钠

饱和碳酸氢钠

浓硫酸

3. 常见固体的除杂

被提纯物质及杂质溶解性 举例 方法

可溶(不溶) NaCl(泥沙) 溶解→______→蒸发结晶

KCl(MnO2) 不溶(可溶) MnO2(KClO3) 溶解→过滤→洗涤→干燥

CaCO3(CaCl2) 可溶(可溶) NaCl(KNO3) 溶解,蒸发结晶

KNO3(NaCl) 溶解,降温结晶

Na2CO3(NaHCO3) 充分加热

过滤

被提纯物质及杂质溶解性 举例 方法

不溶(不溶) Fe(Cu) 用磁铁吸引

Cu(Fe) 加入足量_______,过滤

Cu(CuO) 加入足量________,过滤

CaO(CaCO3) ________(徐州2014.19A)

Fe(Fe2O3) 高温持续通入_________

4. 常见液体的除杂

稀盐酸

稀盐酸

高温煅烧

一氧化碳

1. (2021广西北部湾)一瓶含有Na+、Cl-、OH-、 的溶液,现仅用一份样品溶液,选用下列提供的试剂与操作,逐一检验出其中的三种阴离子,正确的顺序是( )

①过滤 ②滴加足量AgNO3溶液 ③滴加足量Ba(NO3)2溶液 ④滴加足量Mg(NO3)2溶液

A. ②①③①④ B. ②①④①③

C. ③①④①② D. ④①③①②

C

2. (2021南充改编)下列实验方案设计完全合理的是( )

A. 除去NaCl中的少量KNO3,可先加水,并加热溶解,再降温结晶

B. 除去KOH溶液中的少量K2CO3溶液,加入过量的稀盐酸

C. 分离NaCl和CuCl2的混合溶液,加入适量NaOH溶液,过滤,向沉淀中加适量稀盐酸

D. 除去铁钉表面的铁绣,长时间浸泡在过量稀盐酸中

C

3. (2021徐州市一模改编) 下列有关物质的检验、鉴别、除杂和分离的实验方法错误的是( )

A. 检验二氧化硫气体→ 将气体通入稀高锰酸钾溶液中

B. 鉴别氯化钠和硝酸铵两种白色固体→ 取样,分别加水溶解

C. 除去硝酸钾溶液中少量硫酸铜→ 加过量氢氧化钡溶液,过滤

D. 分离硫酸钡和氯化钡的固体混合物→ 溶解,过滤,蒸发滤液,洗涤烘干滤渣

C

4. 下列实验方案设计正确的是( )

A. 鉴别CO2和SO2,将气体分别通入紫色石蕊试液中,观察现象

B. 除去氯化钙溶液中混有的氢氧化钙,加入适量稀盐酸

C. 检验铁粉中是否含有镁粉,取少量样品滴加稀硫酸,观察现象

D. 从饱和石灰水中得到氢氧化钙固体,采用降低温度的方法

B

5. 下列实验操作能达到目的的是( )

A. 除去氯化钾中的氢氧化钾——加入少量稀硝酸

B. 分离铁粉和碳粉——加少量稀盐酸并过滤

C. 除去稀盐酸中的硝酸——加入硝酸银溶液

D. 鉴别浓硫酸和稀硫酸——用玻璃棒分别蘸取少量滴在纸上,使纸张变黑的是浓硫酸

D

6. (2021烟台)下列各组物质的溶液,不用其他试剂,只用观察和组内物质相互混合的方法,就能将它们一一鉴别出来的是( )

A. NaCl、H2SO4、CuSO4、 MgCl2

B. CaCl2、 AgNO3、MgCl2、CuCl2

C. Na2SO4、Na2CO3、NaCl、稀HCl

D. Na2CO3、BaCl2、Na2SO4、稀HCl

D

7. (2021新疆)实验室里区分下列物质的两种实验方法都正确的是( )

选项 物质 方法1 方法2

A 甲烷和一氧化碳 将气体点燃,观察现象 分别通入灼热的氧化铜,观察现象

B 碳酸钠和硫酸铵 取样,溶解后分别滴入无色酚酞溶液,观察现象 取样,分别加Ca(OH)2固体,研磨后闻气味

选项 物质 方法1 方法2

C 酒精和白醋 取样,品尝二者的味道 取样后分别点燃,观察现象

D 木炭粉和氧化铜 取样,分别加入稀H2SO4,观察现象 观察物质的颜色

答案:B

8. (2021苏州)下列实验操作能够达到目的的是( )

选项 实验目的 实验操作

A 除去粗盐中的泥沙 溶解,蒸发结晶

B 鉴别淀粉和葡萄糖 分别取样,滴加碘酒

C 检验CO2中混有HCl 将气体通入紫色石蕊试液中

D 比较锌、铁、铜的金属活动性 将锌片和铁片分别插入硫酸铜溶液中

B

9. (2021淮安)下列操作能达到实验目的的是( )

选项 实验目的 主要操作

A 鉴别硬水与软水 取样,加入肥皂水,振荡,比较产生的泡沫多少

B 稀释浓硫酸 将水倒入浓硫酸中并用玻璃棒搅拌

C 测定稀盐酸的pH 将pH试纸插入溶液中,与比色卡对照读数

D 除去NaCl溶液中的Na2CO3 加入适量的Ca(OH)2溶液,搅拌,过滤

A

10. (2020淮安改编)下列实验操作不能达到实验目的的是( )

选项 目的 主要操作

A 辨别“羊毛制品”真假 取样,灼烧,闻气味

B 检验酒精中是否有碳元素 取样,在空气中点燃,检验生成物

C 配制溶质质量分数为5%的蔗糖溶液 取5 g蔗糖,溶于100 g水中

D 除去氯化钙溶液中混有的少量盐酸 加过量的碳酸钙,搅拌,过滤

C

11. 下列实验操作能达到实验目的的是( )

选项 实验目的 实验操作

A 检验二氧化碳中混有的少量氧气 将带火星的木条伸入混合气体中

B 除去碳酸钠固体中混有的氯化钠 加入足量的稀盐酸,蒸发结晶

选项 实验目的 实验操作

C 比较相同条件下肥皂水和稀氨水的碱性强弱 分别用玻璃棒蘸取试样,滴在pH试纸上,把试纸呈现的颜色与标准比色卡对照

D 探究氢氧化钠溶液和稀硫酸是否恰好完全反应 向反应后的溶液中滴加无色酚酞试液

答案:C

12. (2021湖州)某科学兴趣小组在课余时间做了“开门大吉”的游戏,其规则是:每把钥匙代表一种试剂,每扇门代表需要鉴别的两种溶液,见下图。如果钥匙代表的试剂能够鉴别出门上代表的两种溶液,钥匙就能把门打开(每把钥匙只能使用一次),下列能够依次将四扇门打开的钥匙顺序是( )

A. ①②③④ B. ④②③① C. ④③②① D. ①③②④

B

同课章节目录