统编版必修上册 9.2 《京口北固亭怀古》(课件22张)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册 9.2 《京口北固亭怀古》(课件22张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 761.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

辛弃疾:(1140—1207年1),

字幼安,别号稼轩 ,山东东路济南府历城县人。南宋官员、将领、文学家,豪放派词人,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

其词艺术风格多样,以豪放为主,沉雄豪迈又不乏细腻柔媚,题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。现存词六百多首,有《稼轩长短句》。

写作背景

辛弃疾生活在宋金民族矛盾非常激烈的年代。靖康之变后,北宋灭亡,北方大片国土沦陷在金人的铁蹄之下,广大人民和仁人志士关注着祖国的命运,“光复故土,还我河山”成为那个时代的最强音。但南宋皇室却首鼠两端,一些大臣更是明哲保身,主张偏安一隅,“直把杭州作汴州”。

民族矛盾在南宋朝廷内部演化为“主战”和“主和”两派的激烈斗争。辛弃疾是坚决的主战派将领,他念念不忘“西北有神州”立誓:“他年要补天西北,而且他的性格豪迈刚毅,“男儿到死心如铁”。在斗争中,只要“事有可为,杀身不顾”,因而他的命运就不可避免地随朝廷主战、主和两派的斗争状况而沉浮。

写作背景

因主和派把持朝政,他像囚在笼中的猛虎一样被迫退隐18年。之后,64岁的辛弃疾终于又等来了为国出力的机会。庆元党禁之后,韩托胄当权,图谋北伐,起用了一大批主战人士,辛弃疾也在被起用之列。他不顾年迈,毅然应征。

然而,辛弃疾很快就发现了韩托胄好大喜功的弱点,力劝韩托胄要做好淮备,审时度势,不要急功冒进。但韩托胄认为他年老胆衰,把他调离了幕府。在这种情况下,他写下了《永遇乐京口北固亭怀古》,来表达对北伐的担忧。

辛弃疾:

在词人中,他是个英雄。其词大多抒写力图恢复中原的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

这首词在写作上最大的特点是什么?

——用典

1.借用一系列的寓言、神话、历史故事;

2.引用或化用前人诗句;

来表达作者的思想感情。

用典的作用?

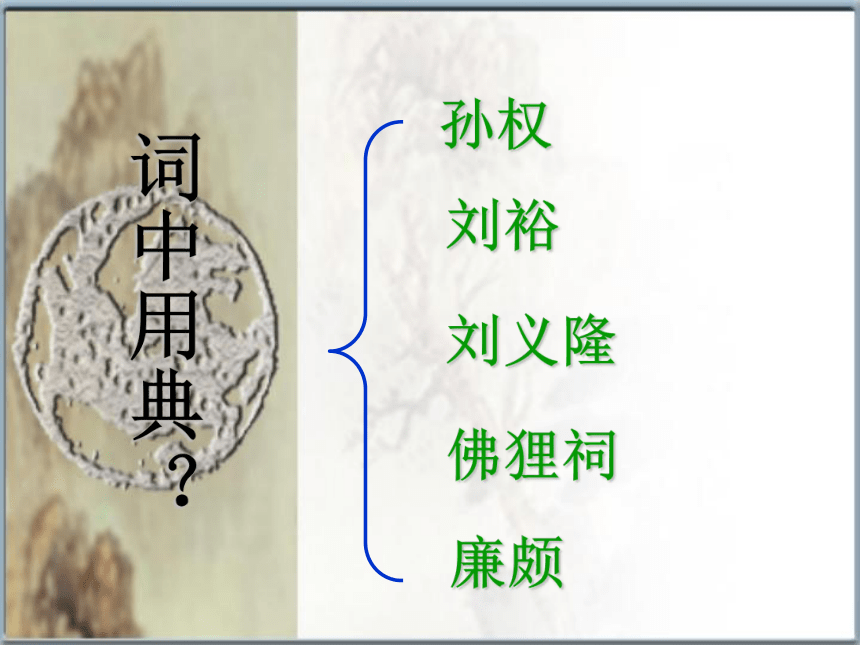

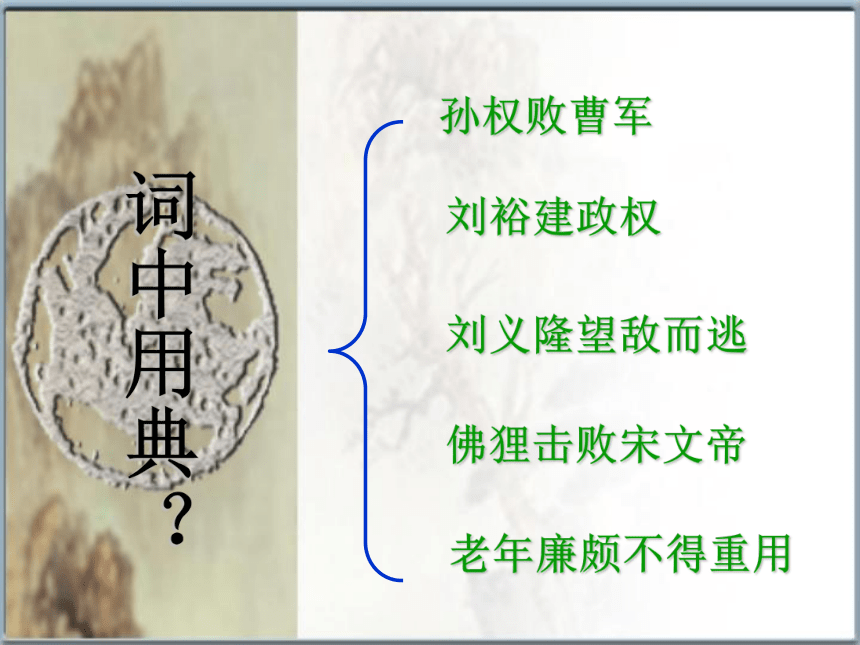

词中用典?

孙权

廉颇

佛狸祠

刘义隆

刘裕

孙权败曹军

老年廉颇不得重用

佛狸击败宋文帝

刘义隆望敌而逃

刘裕建政权

词中用典?

1.词人在这里借孙权的典故表达一种怎样的

情感?

千古江山, 英雄无觅, 孙仲谋处。 舞榭歌台, 风流总被雨打风吹去。

思考:

①作者登上北固亭为什么会想到孙权?

②作者心目中英雄的定义是什么?

1.词人在这里借孙权的典故表达一种怎样的

情感?

慨叹当世没有英雄能力挽狂澜、振兴宋室、抵御强敌。

千古江山, 英雄无觅, 孙仲谋处。 舞榭歌台, 风流总被雨打风吹去。

2.词人借用刘裕的典故是为了表达什么情感?

描述来自草莽的英雄,挥师北伐,气吞山河,借此表达自己建功立业的热望。

斜阳草树, 寻常巷陌, 人道寄奴曾住。想当年, 金戈铁马, 气吞万里如虎。

思考: 两句话分别描写了什么内容?

上片总结:

从正面描写了孙权和刘裕的典故,无论是孙权或刘裕,都是从百战中开创基业,建国东南的。这与南宋统治者苟且偷安于江左、忍气吞声的怯懦表现,形成鲜明的对照。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

借宋文帝仓促北伐,招致失败的事,

提醒当朝者吸取历史教训,认真备战。

元嘉草草, 封狼居胥,赢得仓皇北顾。

3.词人借用宋文帝北伐惨败的故事有什么

用意?

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

作者为何回顾起了四十三年前的情景?

四十三年前发生了什么?

四十三年前,宋军在采石矶击破南犯的金兵,动摇了金国在中原的统治。另一方面,刚即位的宋孝宗也颇有恢复之志,起用主战派首领张浚,积极进行北伐,形势是大有可为的。

可是符离败退后,主和派重新得势,南宋再一次与金议和 。从此,南北分裂就进入了一个相对稳定的状态,而辛弃疾的鸿鹄之志也就无从施展 。

四十三年后,重新经营恢复中原的事业,民心士气,都和四十三年前有所不同,时机是难得而易失的。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

作者为何回顾起了四十三年前的情景?

把握时机的重要性

四十三年后又是怎样的一番景象?

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:

后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。

4.诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,

是为了表达什么?

写人们异族君王庙前祭祀,表现了人们精神麻木,也表达了对统治者不图恢复的不满。

5.作者最后借用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自况:

①表示自己虽然年老,但仍可为国所用。

②空有远大抱负,却壮志难酬。

下阙小结:

下阙追述历史上的沉痛教训和亲身经历,表现出作者对韩侂胄之流轻举妄动必然误国的担忧,强调把握时机、认真备战的重要,倾吐自己遭受压抑的不平。

全词总结:

这首词通过怀古,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

表现手法:

运用典故

对比

——典故的正反对比运用

辛弃疾:(1140—1207年1),

字幼安,别号稼轩 ,山东东路济南府历城县人。南宋官员、将领、文学家,豪放派词人,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

其词艺术风格多样,以豪放为主,沉雄豪迈又不乏细腻柔媚,题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。现存词六百多首,有《稼轩长短句》。

写作背景

辛弃疾生活在宋金民族矛盾非常激烈的年代。靖康之变后,北宋灭亡,北方大片国土沦陷在金人的铁蹄之下,广大人民和仁人志士关注着祖国的命运,“光复故土,还我河山”成为那个时代的最强音。但南宋皇室却首鼠两端,一些大臣更是明哲保身,主张偏安一隅,“直把杭州作汴州”。

民族矛盾在南宋朝廷内部演化为“主战”和“主和”两派的激烈斗争。辛弃疾是坚决的主战派将领,他念念不忘“西北有神州”立誓:“他年要补天西北,而且他的性格豪迈刚毅,“男儿到死心如铁”。在斗争中,只要“事有可为,杀身不顾”,因而他的命运就不可避免地随朝廷主战、主和两派的斗争状况而沉浮。

写作背景

因主和派把持朝政,他像囚在笼中的猛虎一样被迫退隐18年。之后,64岁的辛弃疾终于又等来了为国出力的机会。庆元党禁之后,韩托胄当权,图谋北伐,起用了一大批主战人士,辛弃疾也在被起用之列。他不顾年迈,毅然应征。

然而,辛弃疾很快就发现了韩托胄好大喜功的弱点,力劝韩托胄要做好淮备,审时度势,不要急功冒进。但韩托胄认为他年老胆衰,把他调离了幕府。在这种情况下,他写下了《永遇乐京口北固亭怀古》,来表达对北伐的担忧。

辛弃疾:

在词人中,他是个英雄。其词大多抒写力图恢复中原的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

这首词在写作上最大的特点是什么?

——用典

1.借用一系列的寓言、神话、历史故事;

2.引用或化用前人诗句;

来表达作者的思想感情。

用典的作用?

词中用典?

孙权

廉颇

佛狸祠

刘义隆

刘裕

孙权败曹军

老年廉颇不得重用

佛狸击败宋文帝

刘义隆望敌而逃

刘裕建政权

词中用典?

1.词人在这里借孙权的典故表达一种怎样的

情感?

千古江山, 英雄无觅, 孙仲谋处。 舞榭歌台, 风流总被雨打风吹去。

思考:

①作者登上北固亭为什么会想到孙权?

②作者心目中英雄的定义是什么?

1.词人在这里借孙权的典故表达一种怎样的

情感?

慨叹当世没有英雄能力挽狂澜、振兴宋室、抵御强敌。

千古江山, 英雄无觅, 孙仲谋处。 舞榭歌台, 风流总被雨打风吹去。

2.词人借用刘裕的典故是为了表达什么情感?

描述来自草莽的英雄,挥师北伐,气吞山河,借此表达自己建功立业的热望。

斜阳草树, 寻常巷陌, 人道寄奴曾住。想当年, 金戈铁马, 气吞万里如虎。

思考: 两句话分别描写了什么内容?

上片总结:

从正面描写了孙权和刘裕的典故,无论是孙权或刘裕,都是从百战中开创基业,建国东南的。这与南宋统治者苟且偷安于江左、忍气吞声的怯懦表现,形成鲜明的对照。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

借宋文帝仓促北伐,招致失败的事,

提醒当朝者吸取历史教训,认真备战。

元嘉草草, 封狼居胥,赢得仓皇北顾。

3.词人借用宋文帝北伐惨败的故事有什么

用意?

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

作者为何回顾起了四十三年前的情景?

四十三年前发生了什么?

四十三年前,宋军在采石矶击破南犯的金兵,动摇了金国在中原的统治。另一方面,刚即位的宋孝宗也颇有恢复之志,起用主战派首领张浚,积极进行北伐,形势是大有可为的。

可是符离败退后,主和派重新得势,南宋再一次与金议和 。从此,南北分裂就进入了一个相对稳定的状态,而辛弃疾的鸿鹄之志也就无从施展 。

四十三年后,重新经营恢复中原的事业,民心士气,都和四十三年前有所不同,时机是难得而易失的。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

作者为何回顾起了四十三年前的情景?

把握时机的重要性

四十三年后又是怎样的一番景象?

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:

后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。

4.诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,

是为了表达什么?

写人们异族君王庙前祭祀,表现了人们精神麻木,也表达了对统治者不图恢复的不满。

5.作者最后借用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自况:

①表示自己虽然年老,但仍可为国所用。

②空有远大抱负,却壮志难酬。

下阙小结:

下阙追述历史上的沉痛教训和亲身经历,表现出作者对韩侂胄之流轻举妄动必然误国的担忧,强调把握时机、认真备战的重要,倾吐自己遭受压抑的不平。

全词总结:

这首词通过怀古,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

表现手法:

运用典故

对比

——典故的正反对比运用

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读