传统文化经典《论语》复习课件(60张PPT)

文档属性

| 名称 | 传统文化经典《论语》复习课件(60张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 07:02:10 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

博观而约取,厚积而薄发

儒家者流盖出于文士。墨家者流盖出于武士。道家者流盖出于隐者。名家者流盖出于辩者。阴阳家者流盖出于方士。法家者流盖出于法术之士。

——冯友兰《中国哲学简史》

儒家像粮食店,绝不能打,否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃——没有精神食粮;佛家是百货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛……道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可…… ——南怀瑾

儒、道、释三家,共同构成了中国人人格的源头。

儒家,生活的土地。“士不可以不弘毅,任重而道远。”儒家讲的是在这个世界上的担当、责任和人的奉献。

道家,生命的天空。“乘物以游心”,因为只有这种苍天之志,我们的灵魂才能飞扬。

佛家,心灵的觉悟。儒家给了我们地,入世,让我们的生命自我实现;道家,给了我们天,出世,让我们的生命在实现之后完成超越;佛家,就是在天地融合的时候,给了我们一种心灵的觉悟。

——于丹《阅读经典,感悟成长》

哲学倾向

儒家文化:入世哲学

道家文化:出世哲学

佛家文化:以出世的思想,做入世的事业

物质食粮对精神食粮的比喻

儒家:主食(如米饭、馒头等),不吃就会饿。

道家:副食(如各种炒菜、汤羹等),不吃没滋味。

佛家:水果(如苹果、香蕉等),不吃不甜蜜。

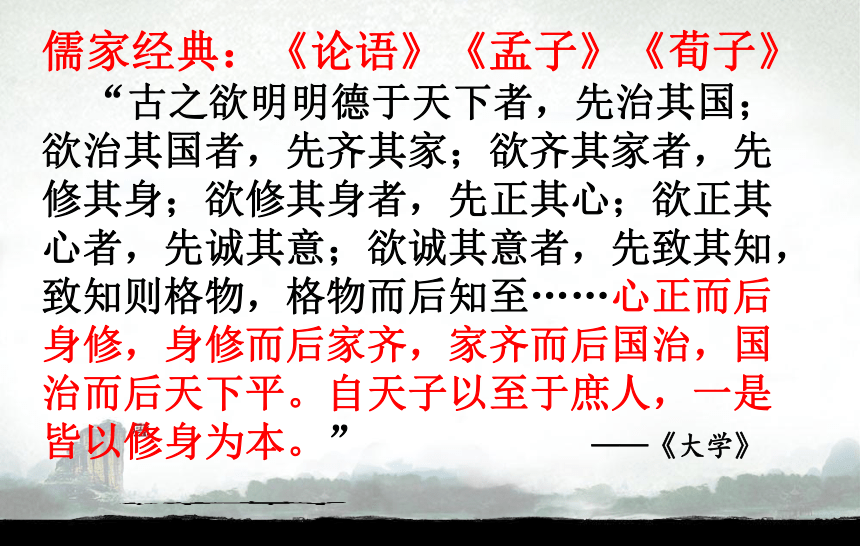

儒家经典:《论语》《孟子》《荀子》

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知则格物,格物而后知至……心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。” ——《大学》

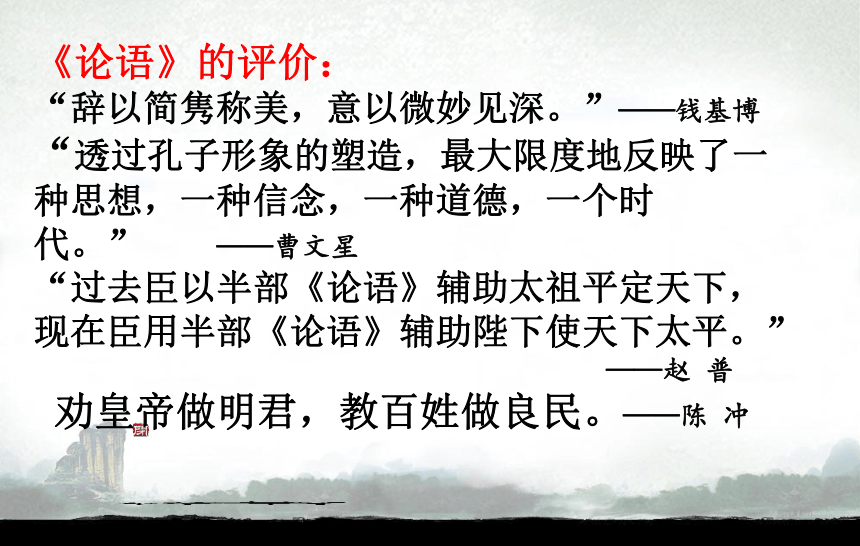

《论语》的评价:

“辞以简隽称美,意以微妙见深。”——钱基博

“透过孔子形象的塑造,最大限度地反映了一种思想,一种信念,一种道德,一个时代。” ——曹文星 “过去臣以半部《论语》辅助太祖平定天下,现在臣用半部《论语》辅助陛下使天下太平。”

——赵 普

劝皇帝做明君,教百姓做良民。——陈 冲

考什么?

怎么考?

如何备考?

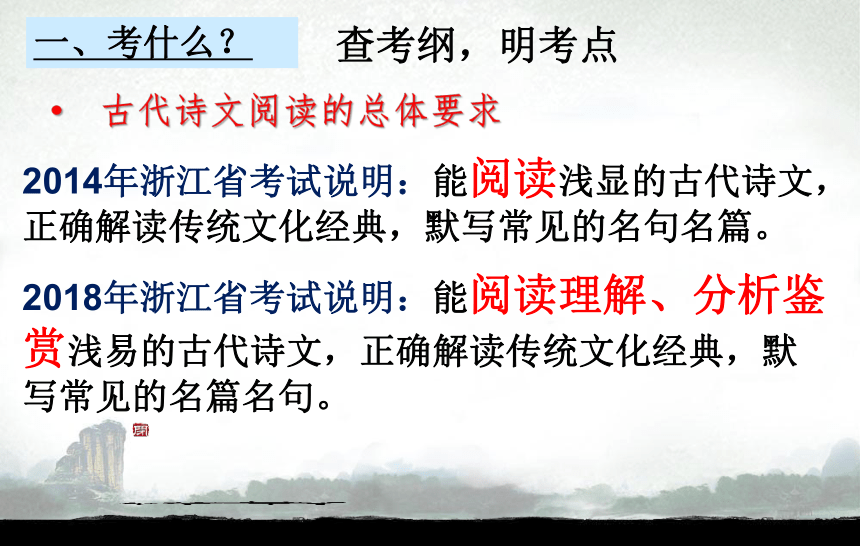

2014年浙江省考试说明:能阅读浅显的古代诗文,正确解读传统文化经典,默写常见的名句名篇。

2018年浙江省考试说明:能阅读理解、分析鉴赏浅易的古代诗文,正确解读传统文化经典,默写常见的名篇名句。

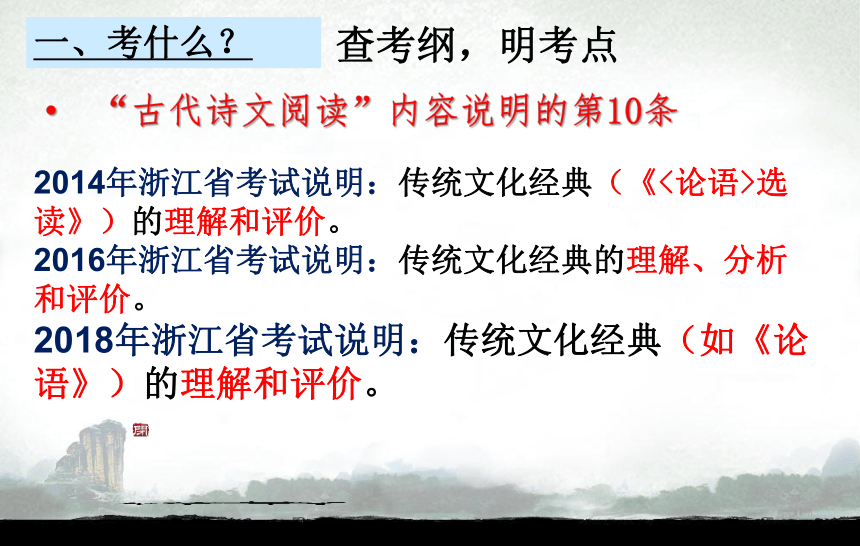

一、考什么?

查考纲,明考点

古代诗文阅读的总体要求

2014年浙江省考试说明:传统文化经典(《<论语>选读》)的理解和评价。

2016年浙江省考试说明:传统文化经典的理解、分析和评价。

2018年浙江省考试说明:传统文化经典(如《论语》)的理解和评价。

一、考什么?

查考纲,明考点

“古代诗文阅读”内容说明的第10条

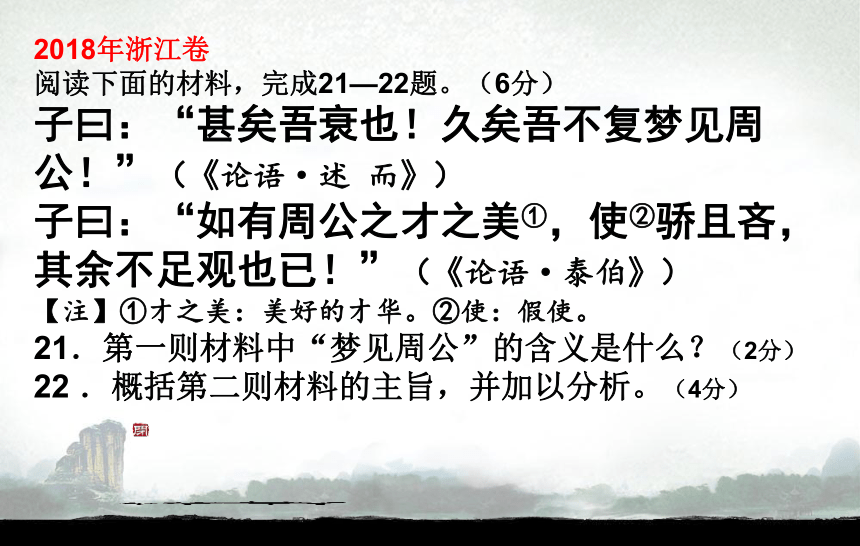

2018年浙江卷

阅读下面的材料,完成21—22题。(6分)

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”(《论语·述 而》)

子曰:“如有周公之才之美①,使②骄且吝,其余不足观也已!”(《论语·泰伯》)

【注】①才之美:美好的才华。②使:假使。

21.第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?(2分)

22 .概括第二则材料的主旨,并加以分析。(4分)

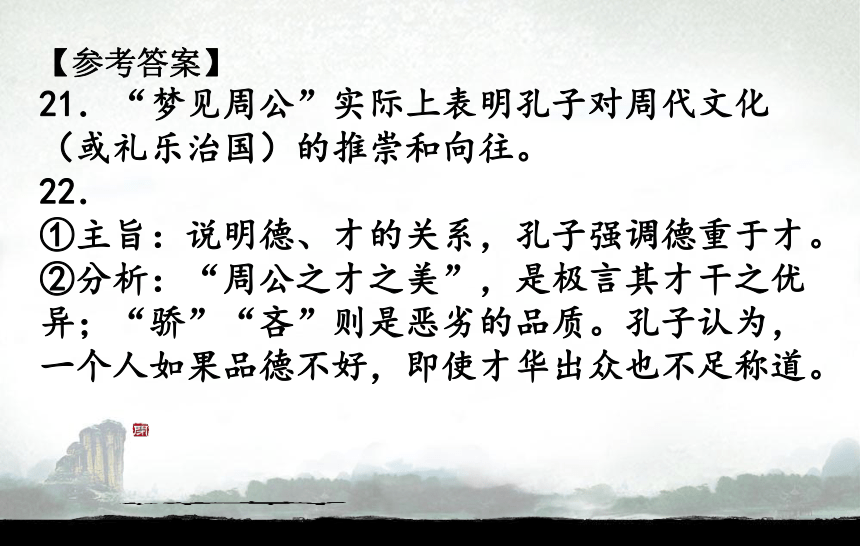

【参考答案】

21.“梦见周公”实际上表明孔子对周代文化(或礼乐治国)的推崇和向往。

22.

①主旨:说明德、才的关系,孔子强调德重于才。

②分析:“周公之才之美”,是极言其才干之优异;“骄”“吝”则是恶劣的品质。孔子认为,一个人如果品德不好,即使才华出众也不足称道。

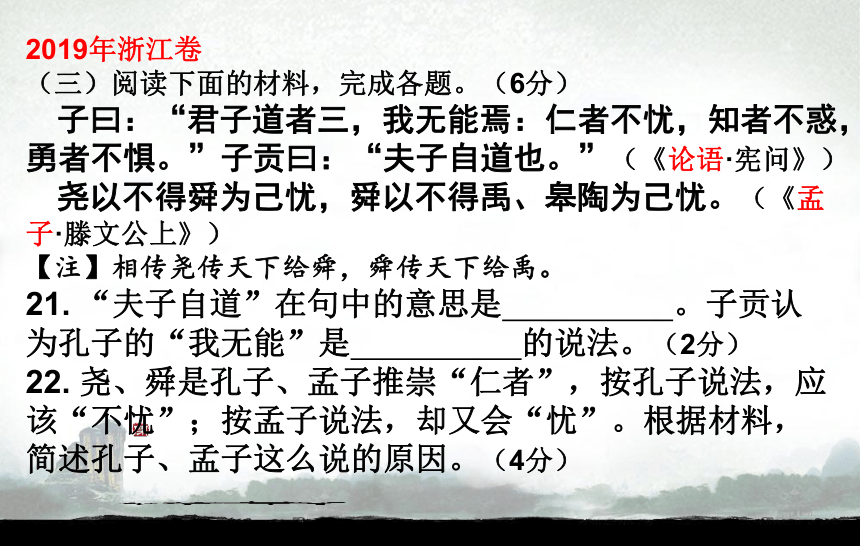

2019年浙江卷

(三)阅读下面的材料,完成各题。(6分)

子曰:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”子贡曰:“夫子自道也。”(《论语·宪问》)

尧以不得舜为己忧,舜以不得禹、皋陶为己忧。(《孟子·滕文公上》)

【注】相传尧传天下给舜,舜传天下给禹。

21. “夫子自道”在句中的意思是 。子贡认为孔子的“我无能”是 的说法。(2分)

22. 尧、舜是孔子、孟子推崇“仁者”,按孔子说法,应该“不忧”;按孟子说法,却又会“忧”。根据材料,简述孔子、孟子这么说的原因。(4分)

【参考答案】

21.先生在说自己 自谦

22.①孔子认为有仁德者修为高超,乐天知命,所以面对人生各种不如意境遇时,都能“不忧”。②孟子立足尧、舜帝王身份,认为他们因为没有得到理想的继承者而为天下百姓“忧”。

2020年浙江卷

(三)阅读下面的材料,完成各题。(6分)

子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”(《论语·学而》)

仲弓问子桑伯子。子曰:“可也,简。”仲弓曰:“居①敬而行②简,以临其民,不亦可乎?居简而行简,无乃大③简乎?”子曰:“雍之言然。”(《论语·雍也》)

【注】①居:居心。②行:做事。③大:同“太”。

21.从材料中可以看出孔子的政治思想是以_____为本。“敬事”的意思是________。(2分)

22.孔子认同“居敬而行简”优于“居简而行简”,试作分析。(4分)

【参考答案】

21.“居敬而行简”,“居敬”也就是“敬事”。凡政事居心于敬,思虑周密;而行事简约,把握重点,不敢烦扰百姓。这样百姓就能享受和平安宁之福。

22.“居简而行简”,居心简单,处处生怕多事,不肯尽心竭力;而行事也只图简单,敷衍塞责。这样百姓就会受其苟且草率之弊。

2021年浙江卷

(三)根据<《论语〉选读》所学结合下面材料,完成21-22 题。(6分)

樊迟问仁。子曰:“爱人。”(《论语·颜渊》)

子贡曰:“君子亦有恶乎?”子曰:“有恶。恶称人之恶者,恶居下流而讪上者,恶勇而无礼者,恶果敢而窒者”(《论语·阳货》)

子曰:“唯仁者能好人,能恶人。”(《论语·里仁》)

21.(3分)(1)第一则材料中,孔子教育弟子要爱人;在“颜渊、季路侍”章中,孔子表达了自己“爱人”的志向,其具体内容是什么?(2分)

(2)第二则材料中,孔子说憎恶四种人,另举一个孔子“恶人”的例子。(1分)

22.有观点认为,第三则材料中的“能好人,能恶人”,就是“能够使人有好名,能够使人有恶名”。试举例分析。(3分)

【参考答案】

21.(3分)(1)老者安之,朋友信之,少者怀之。(2)如:①乡原,德之贼也。②巧言令色,鲜矣仁。

22.(3分)仁者评定某人品质的好与坏,都可以被普遍认同,这样的评判具有道德权威性,会成为历史的定论。如:孔于对管仲的评价,一方面批评他生活奢侈,行为越礼,否定他“知礼”;一方面又肯定管仲“一匡天下”的贡献,评定他是“仁者”。又如:孔子称赞伯夷、叔齐“求仁得仁”,为“古之贤人”;批评季氏僭越礼制,开启了祸端。

2017年浙江卷

阅读下面的材料,完成21—22题。(6分)

子谓子贡曰:“女与回也孰愈?对曰:赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。子曰:弗如也;吾与女,弗如也。”(《论语·公冶长》)

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,唯我与尔有是夫!”(《论语·述而》)

21.孔子的弟子各有所长,《论语》先进篇以德行、言语、政事、文学“四科”区分,其中颜渊属于 ,子贡属于 。(2分)

22.一语“吾与女,弗如也”中的“与”为连词,可断为“吾与女弗如也”。根据这样断句,综合上述材料,分析孔子的教育技巧。(4分)

【参考答案】

21.(2分)

德行 言语

22.(4分)

①平等待人。孔子常常以自己与弟子同列,来说明同具某种修养,或同有某种不足,体现出平等待人的教育家风度。

②善于勉励。孔子自称与颜回同样具有“用舍行藏”的修养,意在勉励颜回更加精进。孔子对子贡的一番话,意在安慰子贡,并勉励他取法乎上,再加深造。

《为政以德》 《克己复礼》

《知其不可而为之》

《仁者爱人》 《君子之风》

11年高考

11年样卷

20年高考 18年高考

09年样卷

12年高考

12年样卷

10年高考

19年高考

《周而不比》

《诲人不倦》

《高山仰止》

《沂水春风》

《中庸之道》

13年样卷

14年高考

09年高考

13年高考

17年高考

10年样卷

21年高考

《为政以德》

《克己复礼》

《知其不可而为之》

《仁者爱人》

《君子之风》

《周而不比》

《诲人不倦》

《高山仰止》

《沂水春风》

《中庸之道》

礼与仁的关系,孝悌之情

知其不可而为之的责任感

仁爱的基本含义

为政以德思想,均贫富含义

义利观,君子自我修养的主要内容和要求;

人际交往观

有教无类、启发诱导、因材施教的原则、方法及思想价值

礼乐治国

和而不同的深刻哲理

孔子与弟子之间感人的师生关系

构建《论语》章节内容知识网

主题 篇目 学习内容 涉及点

1、为政以德 孔子的 主张 德、礼

2、克己复礼 孔子的 主张 礼、道、孝悌、仁

4、知其不可而为之 孔子 精神

和 态度 礼、入世

5、仁者爱人 孔子的 观 孝、忠恕、仁、志

6、君子之风 君子自我修养、道德修养的内容和要求 观 义与利,文与质,

仁、知、勇

8、周而不比 孔子的 观 君子、小人,义利

11、诲人不倦 孔子的 观 教学、义、礼

12、高山仰止 孔子的高尚品德、感人的师生关系 道德、仁

13、沂水春风 孔子的 思想 教学、志向、理想

14、中庸之道 孔子的哲学基础 中庸、义、礼、和

政治

修身

学习

与

教育

哲学

德政

礼治

积极入世

仁爱

交往

教育

礼乐治国

坚忍不拔

处世观

行为

诚信

敬事

节用

富民

教民

正 己

(12.7)(1.5 )(14.5)

爱民

重 民

为政以德的意义(2.1)

德治与法治的区别(2.3)

(13.9) (11.17) (16.1) (12.9) (12.19)(2.20)

为政以德

克己复礼

提出克己复礼(12.1)

为什么要克己复礼

如何克己复礼

从哪里做起

礼与仁的关系

(17.11)(3.3)

礼乐崩坏

(3.14)(7.5)(3.1)(6.25)

孝悌(1.2)(2.8)(17.21)

有道、正名

(16.2)(13.3)(12.11)

礼是仁的外化

仁是礼的内核

礼治

思想

知其不可而为之

知其不可而为之

与隐士的三个故事

楚狂接舆

长沮桀溺

荷条丈人

不可不告

(14.21)

(18.5)

(18.6)

(18.7)

别人眼中的孔子

(14.38)(14.39)

仁的表现:孝悌、谨信、爱众、亲仁(1.6)

“仁”的基本内涵: 忠、恕(4.15)(5.12)(6.30)

“仁”的具体实践:

泛爱众

不拘小信(14.17)

言志(5.26)

问人(10.17)

丧食(7.9)

导盲(15.42)

作趋(9.10)

钓弋(7.27)

仁者爱人

君子之风

君子修养

品质:

道 德 仁 艺(7.6) 义 礼 逊 信(15.18)

情操:

杀身成仁(15.9) 安贫乐道

重义轻利(4.16) 仁智勇毅

气度:文质彬彬(12.8)

温和威严庄重安详(7.38)

周而不比

交往观

适中原则:周而不比2.14 群而不党15.22

察人之道:考察三所2.10 观过知仁4.7

交友之道:直谅多闻16.4 适可而止4.26

以文会友,以友辅仁12.24

待人之道:躬自厚15.15 以直报怨14.34

言人分开15.23

诲人不倦

教育对象

教育内容

教育方法及案例

教师风范

有教无类15.39

因材施教11.23

启发诱导7.8 5.9 1.15 3.8

诲人不倦7.34

诗礼16.13乐9.15

文行忠信

述而不作7.1 17.19

教育思想

教育意义17.2 17.3

高山仰止

本课展现孔子的人格之美。

1.富有“使命感”。(不忘职责)

“归与”之叹 5.22

2.具有“亲切感”。(关心学生)

对子路:批评、提醒、关爱。11.13 7.11 11.15 5.7 6.28

对颜渊:“天丧予”之悲痛。11.9 11.10

对伯牛:“斯疾”之叹。6.10

对子游:莞尔。17.4

3.具有“崇高感”。(学生赞颂)

颜渊叹圣9.11 子贡驳武叔19.23 19.24

脉络梳理

这是一场关于 的对话。

“志”

弟子言志

孔子评志

孔子问志

这一场对话体现了孔子 政治思想。体现了师生的个性特点。

礼乐治国

子路——勇而直,争强好胜

冉有——谦而容,留有余地

公西华——谦而退,年少知礼谦恭

曾皙——从容洒脱,温文尔雅

孔子——循循善诱,平等待人,雍容儒雅。

中庸之道

1.中庸之德:不偏不倚,不走极端。6.29

2.中庸之行:

过犹不及11.16 和而不同13.23

狂狷并用13.21 好恶唯仁13.24 17.13 17.24

3.中庸原则:义之与比4.10,以礼节之1.12。

第一板块 政治

《为政以德》(对统治者的要求)

德政思想 均无贫

《克己复礼》(对一般人的要求)

礼与仁 孝悌

《知其不可而为之》(孔子的政治品格)

孔子的精神和态度

第二板块 修身

《仁者爱人》(“仁”是个人的行动准则)

仁的内涵 忠恕 孔子的仁爱观

《君子之风》(仁人的精神状态)

义利观 君子修养的内容和要求

《周而不比》(在交往中实践“仁”)

交往观 交友的原则

《诲人不倦》(教育原则和方法)

有教无类、启发诱导、因材施教、诲人不倦、注重身教、述而不作

《高山仰止》(师生关系)

孔子的人格之美

《沂水春风》(课堂实录)

社会理想、礼乐治国的思想

第三板块 学习与教育

中庸是以中为用、取用其中的意思。是儒家的处世原则,主要指折中、适当、不走极端。

儒家中庸之道有持中、稳健、理性、包容、调和的特色。

中庸之道的内涵:第一,以中道行事,不走极端。中道的标准是仁义之道。第二,执两用中,实行稳健的主张。当然,不是简单的折中。第三,符合常道,合情合理。是一种理性的精神。第四,宽容包纳,和而不同。

第四板块 哲学——中庸

二、自我修养上的中庸之道

文犹质也,质犹文也。

温而厉,威而不猛,恭而安。

夫子之道,忠恕而已矣。

一、政治思想上的中庸之道

均无贫,和无寡,安无倾。

举善而教不能。

三年之丧(报父母三年之爱)

用之则行,舍之则藏。

三、教育教学上的中庸之道

求也退,故进之;由也兼人,故退之。

举一隅不以三隅反,则不复也。

四、交友待人上的中庸之道

周而不比

矜而不争

群而不党

不以言举人,不以人废言。

事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。

忠告而善道之,不可则止。

以直报怨,以德报德。

答题展示

子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”

哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣!今也则亡,未闻好学者也。”

颜渊死,子曰:“噫!天丧予!天丧予!”

(1)在孔门众多弟子中,颜渊以什么著称?(2分)

(2)孔子认为颜渊之死对他而言,简直是老天要了他的“命”。孔子为什么这么说?(2分)

【(1)答案要点】以安贫乐道、好学的德行著称。

【学生答案1】颜回

【学生答案2】以德行而著称

【学生答案3】安贫乐道之士

【学生答案4】生活方式简单,听孔子的话而著称。

(审题不清)

(表述空洞)

(表达错误)

(概括有误)

【学生答案1】颜渊是孔子学生中最受孔子喜爱的,也是孔子思想的最好的继承人,孔子视其为自己的接班人,是他思想培养的代表。

【学生答案2】颜渊是孔子的得意门生,他对儒学十分有慧根,是唯一能和孔子攀谈的人。

【学生答案3】因为孔子认为颜渊的好学,求实,以及对孔子思想的继承是无人能及的,所以他认为颜渊的死是要了他的“命”。

(2)孔子认为颜渊之死对他而言,简直是老天要了他的“命”。孔子为什么这么说?(2分)

(病句,表达不通顺)

(脱离文本)

(理解、把握不准确,不全面)

【(2)答案要点】

表现了孔子对颜渊之死的极度痛惜(1分)。因为颜渊是孔子所赞赏的贤人(君子)的典型代表(1分)。

答题展示

考什么?

怎么考?

如何备考?

二、怎么考?

参样卷,明题型

2018年浙江考试说明样卷1

阅读下面的文字,完成(1)一(2)题。

《论语·乡党》:“厩焚。子退朝,曰:‘伤人乎?’不问马。”

这段文字,据唐人陆德明《经典释文》的句读可以标点为:

“厩焚。子退朝,曰:‘伤人乎?‘不。’问马。”

(1)分别指出上面两种不同标点的引文中孔子对人、马的态度。

(2)对照孔子的仁爱观,谈谈你对后一种句读的看法。

2018年浙江考试说明样卷2

阅读下面的文字,完成(1)一(2)题。

富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处①也。(《论语·里仁》)

非其义也,非其道也,一介②不以与人,一介不以取诸人。(《孟子·万章上》)

【注】①不处:不享有。②一介:一点点小东西。

(1)请概括上面两个选段主张的共同之处。

(2)上面两个选段主张的不同之处是什么?请简要分析。

2018年浙江考试说明样卷3

阅读下面的材料,完成下面的题目。

孟子曰:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。” (《孟子·尽心上》)

孟子为何以“父母俱存,兄弟无故”“仰不愧于天,俯不怍于人”“得天下英才而教育之”为“君子三乐”?试分别简述其含意,150字左右。

孟子说:“君子有三件乐事,但称王天下不包括在内。父母都健在,兄弟没有灾病,是第一乐事;抬起头无愧于天,低下头无愧于人,是第二件乐事;得到天下的优秀人才,并能教育他,是第三件乐事。君子有这三件乐事,但称王天下不包括在内。”

考什么?

怎么考?

如何备考?

策略一:夯实文言基础,注重读懂理解。

策略二:了解诸子思想,明晓文化传承。

策略三:关注现实问题,形成看法评析。

三、如何备考?

阅读下面的材料,完成21-22题。(6分)

(1)季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。子曰:“非吾徒也。小子鸣鼓而攻之可也。”(《论语·先进》)

(2)子谓公冶长:“可妻①也。虽在缧绁②之中,非其罪也。”以其子③妻之。(《论语·公冶长》)

【注】①妻:嫁给,给某人做妻子。②缧绁:捆绑犯人用的绳索,指牢狱。③子:这里指女儿。

21.上述材料体现了孔子为人处世的 的态度。(1分)

22.根据上述材料,简要分析孔子是如何察识学生的。(5分)

2018年温州“二模”

21.爱憎分明(是非分明、扬善嫉恶)

评分标准:共1分。意思相近即可。

22.①着重审察品德,如公冶长虽被囚却素有美德。②不能只察看身份贵贱(遭遇荣辱、处境穷达),如公冶长虽是囚犯,但仍有值得赞赏之处(有才能)。③细察言行、动机,如冉求为季氏加税敛财,不合德政,不明是非善恶。④“观过,斯知仁矣”(了解一个人的“过错”,就可知他是否具有仁德了),因为“过错”有真假、大小和主客观原因之分,如公冶长虽被囚,却可能是被人冤枉。⑤全面辩证地考察,如冉求虽然是贤弟子(列于“孔门十哲”),但也有犯错的时候。

评分标准:共5分。答出1点得2分,2点得4分,3点得5分。若没有结合材料,则酌情扣分。

1.子谓南容,“邦有道,不废;邦无道,免于刑戮。”以其兄之子妻。

(孔子评论南容说:“国家有道时,他有官做;国家无道时,他也可以免去刑戮。”于是把自己的侄女嫁给了他。)

2.子谓子贱,“君子哉若人,鲁无君子者,斯焉取斯。”

(孔子评论子贱说:“这个人真是个君子呀。如果鲁国没有君子的话,他是从哪里学到这种品德的呢?”)

3.子贡问曰:“赐也何如?”子曰:“女,器也。”曰:“何器也?”曰:“瑚琏也。”

(子贡问孔子:“我这个人怎么样?”孔子说:“你呀,好比一个器具。”子贡又问:“是什么器具呢?”孔子说:“是瑚琏。”)

4.或曰:“雍也仁而不佞。”子曰:“焉用佞?御人以口给,屡憎于人,不知其仁。焉用佞?”

(有人说:“冉雍这个人有仁德但不善辩。”孔子说:“何必要能言善辩呢?靠伶牙俐齿和人辩论,常常招致别人的讨厌,这样的人我不知道他是不是做到仁,但何必要能言善辩呢?” )

5.子使漆雕开仕。对曰:“吾斯之未能信。”子说。

(孔子让漆雕开去做官。漆雕开回答说:“我对做官这件事还没有信心。”孔子听了很高兴。 )

6.子曰:“道不行,乘桴浮于海,从我者,其由与!”子路闻之喜。子曰:“由也好勇过我,无所取材。”

(孔子说:“如果我的主张行不通,我就乘上木筏子到海外去。能跟从我的大概只有仲由吧!”子路听到这话很高兴。孔子说:“仲由啊,好勇超过了我,其他没有什么可取的才能。” )

7.孟武伯问子路仁乎?子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。”“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也。”

(孟武伯问孔子:“子路做到了仁吧?”孔子说:“我不知道。”孟武伯又问。孔子说:“仲由嘛,在拥有一千辆兵车的国家里,可以让他管理军事,但我不知道他是不是做到了仁。”孟武伯又问:“冉求这个人怎么样?”孔子说:“冉求这个人,可以让他在一个有千户人家的公邑或有一百辆兵车的采邑里当总管,但我也不知道他是不是做到了仁。”孟武伯又问:“公西赤又怎么样呢?”孔子说:“公西赤嘛,可以让他穿着礼服,站在朝廷上,接待贵宾,我也不知道他是不是做到了仁。” )

8.宰予昼寝,子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可杇也,于予与何诛!”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。于予与改是。”

(宰予白天睡觉。孔子说:“腐朽的木头无法雕刻,粪土垒的墙壁无法粉刷。对于宰予这个人,责备还有什么用呢?”孔子说:“起初我对于人,是听了他说的话便相信了他的行为;现在我对于人,听了他讲的话还要观察他的行为。在宰予这里我改变了观察人的方法。” )

9.子曰:“吾未见刚者。”或对曰:“申枨(chéng )。”子曰:“枨也欲,焉得刚?”

(孔子说:“我没有见过刚强的人。”有人回答说:“申枨就是刚强的。”孔子说:“申枨这个人欲望太多,怎么能刚强呢?” )

10.子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

(子贡问道:“为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢?”孔子说:“他聪敏勤勉而好学,不以向他地位卑下的人请教为耻,所以给他谥号叫‘文’。”)

11.子谓子产有君子之道四焉:“其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。”

(孔子评论子产说:他有君子的四种道德:“他自己行为庄重,他侍奉君主恭敬,他养护百姓有恩惠,他役使百姓有法度。”)

12.子曰:“宁武子,邦有道,则知;邦无道,则愚。其知可及也,其愚不可及也。”

(孔子说:“宁武子这个人,当国家有道时,他就显得聪明;当国家无道时,他就装傻。他的那种聪明别人可以做得到,他的那种装傻别人就做不到了。)

13.子曰:“伯夷叔齐不念旧恶,怨是用希。”

(孔子说:“伯夷、叔齐两个人不记人家过去的仇恨,(别人对他们的)怨恨因此也就少了。”)

注:伯夷、叔齐:殷朝末年孤竹君的两个儿子。父亲死后,二人互相让位,都逃到周文王那里。周武王起兵伐纣,他们认为这是以臣弑君,是不忠不孝的行为,曾加以拦阻。周灭商统一天下后,他们以吃周朝的粮食为耻,逃进深山中以野草充饥,饿死在首阳山中。

阅读下面的材料,完成21-22题。(6分)

①子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:“有心哉,击磬乎!”既而曰:“鄙哉,硁硁乎!莫己知也,斯己而已矣。深则厉,浅则揭。”子曰:“果哉!末之难矣。”(《论语·宪问》)

②子曰:“麻冕①,礼也;今也纯,俭,吾从众。”(《论语·子罕》)

③子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”(《论语·宪问》)

【注】①麻冕:麻做的丧帽。

2021年 宁波卷

21.“深则厉,浅则揭”中的“厉”意思是 ,“揭”意思是 。(2分)

22.荷蒉者说孔子的磬声中透着固执,事实上他也有变通的一面,孟子就称赞孔子是“圣之时者也”,请谈谈孔子的变通思想在后两则材料中是如何体现的。(4分)

【参考答案】

21.穿着衣裳涉水 提起衣服

22.①用“麻”做“冕”是周礼的规定,但是用“纯”更为节俭。也不妨碍哀悼者真情的表达,孔子赞同大众的做法,说明他懂得应时而变。②管仲没有为公子纠殉难,还辅佐了曾经的敌人,看似不符合个人修养对“仁”的要求,但孔子认为他辅佐齐桓公匡正天下,让百姓沐浴恩泽,在更高的层面实现了"仁”,体现了孔子评价人物富于灵活性,不刻板。(每点2分,有分析,紧扣“变通”特点)

语言文字的理解和文化内涵的探究都要兼顾。语言文字的理解是基础,文化内涵的探究是结果。主要评价学生对论著内容的理解和观点的把握。

——《浙江省高考命题解析》

谢谢大家!

博观而约取,厚积而薄发

儒家者流盖出于文士。墨家者流盖出于武士。道家者流盖出于隐者。名家者流盖出于辩者。阴阳家者流盖出于方士。法家者流盖出于法术之士。

——冯友兰《中国哲学简史》

儒家像粮食店,绝不能打,否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃——没有精神食粮;佛家是百货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛……道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可…… ——南怀瑾

儒、道、释三家,共同构成了中国人人格的源头。

儒家,生活的土地。“士不可以不弘毅,任重而道远。”儒家讲的是在这个世界上的担当、责任和人的奉献。

道家,生命的天空。“乘物以游心”,因为只有这种苍天之志,我们的灵魂才能飞扬。

佛家,心灵的觉悟。儒家给了我们地,入世,让我们的生命自我实现;道家,给了我们天,出世,让我们的生命在实现之后完成超越;佛家,就是在天地融合的时候,给了我们一种心灵的觉悟。

——于丹《阅读经典,感悟成长》

哲学倾向

儒家文化:入世哲学

道家文化:出世哲学

佛家文化:以出世的思想,做入世的事业

物质食粮对精神食粮的比喻

儒家:主食(如米饭、馒头等),不吃就会饿。

道家:副食(如各种炒菜、汤羹等),不吃没滋味。

佛家:水果(如苹果、香蕉等),不吃不甜蜜。

儒家经典:《论语》《孟子》《荀子》

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知则格物,格物而后知至……心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。” ——《大学》

《论语》的评价:

“辞以简隽称美,意以微妙见深。”——钱基博

“透过孔子形象的塑造,最大限度地反映了一种思想,一种信念,一种道德,一个时代。” ——曹文星 “过去臣以半部《论语》辅助太祖平定天下,现在臣用半部《论语》辅助陛下使天下太平。”

——赵 普

劝皇帝做明君,教百姓做良民。——陈 冲

考什么?

怎么考?

如何备考?

2014年浙江省考试说明:能阅读浅显的古代诗文,正确解读传统文化经典,默写常见的名句名篇。

2018年浙江省考试说明:能阅读理解、分析鉴赏浅易的古代诗文,正确解读传统文化经典,默写常见的名篇名句。

一、考什么?

查考纲,明考点

古代诗文阅读的总体要求

2014年浙江省考试说明:传统文化经典(《<论语>选读》)的理解和评价。

2016年浙江省考试说明:传统文化经典的理解、分析和评价。

2018年浙江省考试说明:传统文化经典(如《论语》)的理解和评价。

一、考什么?

查考纲,明考点

“古代诗文阅读”内容说明的第10条

2018年浙江卷

阅读下面的材料,完成21—22题。(6分)

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”(《论语·述 而》)

子曰:“如有周公之才之美①,使②骄且吝,其余不足观也已!”(《论语·泰伯》)

【注】①才之美:美好的才华。②使:假使。

21.第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?(2分)

22 .概括第二则材料的主旨,并加以分析。(4分)

【参考答案】

21.“梦见周公”实际上表明孔子对周代文化(或礼乐治国)的推崇和向往。

22.

①主旨:说明德、才的关系,孔子强调德重于才。

②分析:“周公之才之美”,是极言其才干之优异;“骄”“吝”则是恶劣的品质。孔子认为,一个人如果品德不好,即使才华出众也不足称道。

2019年浙江卷

(三)阅读下面的材料,完成各题。(6分)

子曰:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”子贡曰:“夫子自道也。”(《论语·宪问》)

尧以不得舜为己忧,舜以不得禹、皋陶为己忧。(《孟子·滕文公上》)

【注】相传尧传天下给舜,舜传天下给禹。

21. “夫子自道”在句中的意思是 。子贡认为孔子的“我无能”是 的说法。(2分)

22. 尧、舜是孔子、孟子推崇“仁者”,按孔子说法,应该“不忧”;按孟子说法,却又会“忧”。根据材料,简述孔子、孟子这么说的原因。(4分)

【参考答案】

21.先生在说自己 自谦

22.①孔子认为有仁德者修为高超,乐天知命,所以面对人生各种不如意境遇时,都能“不忧”。②孟子立足尧、舜帝王身份,认为他们因为没有得到理想的继承者而为天下百姓“忧”。

2020年浙江卷

(三)阅读下面的材料,完成各题。(6分)

子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”(《论语·学而》)

仲弓问子桑伯子。子曰:“可也,简。”仲弓曰:“居①敬而行②简,以临其民,不亦可乎?居简而行简,无乃大③简乎?”子曰:“雍之言然。”(《论语·雍也》)

【注】①居:居心。②行:做事。③大:同“太”。

21.从材料中可以看出孔子的政治思想是以_____为本。“敬事”的意思是________。(2分)

22.孔子认同“居敬而行简”优于“居简而行简”,试作分析。(4分)

【参考答案】

21.“居敬而行简”,“居敬”也就是“敬事”。凡政事居心于敬,思虑周密;而行事简约,把握重点,不敢烦扰百姓。这样百姓就能享受和平安宁之福。

22.“居简而行简”,居心简单,处处生怕多事,不肯尽心竭力;而行事也只图简单,敷衍塞责。这样百姓就会受其苟且草率之弊。

2021年浙江卷

(三)根据<《论语〉选读》所学结合下面材料,完成21-22 题。(6分)

樊迟问仁。子曰:“爱人。”(《论语·颜渊》)

子贡曰:“君子亦有恶乎?”子曰:“有恶。恶称人之恶者,恶居下流而讪上者,恶勇而无礼者,恶果敢而窒者”(《论语·阳货》)

子曰:“唯仁者能好人,能恶人。”(《论语·里仁》)

21.(3分)(1)第一则材料中,孔子教育弟子要爱人;在“颜渊、季路侍”章中,孔子表达了自己“爱人”的志向,其具体内容是什么?(2分)

(2)第二则材料中,孔子说憎恶四种人,另举一个孔子“恶人”的例子。(1分)

22.有观点认为,第三则材料中的“能好人,能恶人”,就是“能够使人有好名,能够使人有恶名”。试举例分析。(3分)

【参考答案】

21.(3分)(1)老者安之,朋友信之,少者怀之。(2)如:①乡原,德之贼也。②巧言令色,鲜矣仁。

22.(3分)仁者评定某人品质的好与坏,都可以被普遍认同,这样的评判具有道德权威性,会成为历史的定论。如:孔于对管仲的评价,一方面批评他生活奢侈,行为越礼,否定他“知礼”;一方面又肯定管仲“一匡天下”的贡献,评定他是“仁者”。又如:孔子称赞伯夷、叔齐“求仁得仁”,为“古之贤人”;批评季氏僭越礼制,开启了祸端。

2017年浙江卷

阅读下面的材料,完成21—22题。(6分)

子谓子贡曰:“女与回也孰愈?对曰:赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。子曰:弗如也;吾与女,弗如也。”(《论语·公冶长》)

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,唯我与尔有是夫!”(《论语·述而》)

21.孔子的弟子各有所长,《论语》先进篇以德行、言语、政事、文学“四科”区分,其中颜渊属于 ,子贡属于 。(2分)

22.一语“吾与女,弗如也”中的“与”为连词,可断为“吾与女弗如也”。根据这样断句,综合上述材料,分析孔子的教育技巧。(4分)

【参考答案】

21.(2分)

德行 言语

22.(4分)

①平等待人。孔子常常以自己与弟子同列,来说明同具某种修养,或同有某种不足,体现出平等待人的教育家风度。

②善于勉励。孔子自称与颜回同样具有“用舍行藏”的修养,意在勉励颜回更加精进。孔子对子贡的一番话,意在安慰子贡,并勉励他取法乎上,再加深造。

《为政以德》 《克己复礼》

《知其不可而为之》

《仁者爱人》 《君子之风》

11年高考

11年样卷

20年高考 18年高考

09年样卷

12年高考

12年样卷

10年高考

19年高考

《周而不比》

《诲人不倦》

《高山仰止》

《沂水春风》

《中庸之道》

13年样卷

14年高考

09年高考

13年高考

17年高考

10年样卷

21年高考

《为政以德》

《克己复礼》

《知其不可而为之》

《仁者爱人》

《君子之风》

《周而不比》

《诲人不倦》

《高山仰止》

《沂水春风》

《中庸之道》

礼与仁的关系,孝悌之情

知其不可而为之的责任感

仁爱的基本含义

为政以德思想,均贫富含义

义利观,君子自我修养的主要内容和要求;

人际交往观

有教无类、启发诱导、因材施教的原则、方法及思想价值

礼乐治国

和而不同的深刻哲理

孔子与弟子之间感人的师生关系

构建《论语》章节内容知识网

主题 篇目 学习内容 涉及点

1、为政以德 孔子的 主张 德、礼

2、克己复礼 孔子的 主张 礼、道、孝悌、仁

4、知其不可而为之 孔子 精神

和 态度 礼、入世

5、仁者爱人 孔子的 观 孝、忠恕、仁、志

6、君子之风 君子自我修养、道德修养的内容和要求 观 义与利,文与质,

仁、知、勇

8、周而不比 孔子的 观 君子、小人,义利

11、诲人不倦 孔子的 观 教学、义、礼

12、高山仰止 孔子的高尚品德、感人的师生关系 道德、仁

13、沂水春风 孔子的 思想 教学、志向、理想

14、中庸之道 孔子的哲学基础 中庸、义、礼、和

政治

修身

学习

与

教育

哲学

德政

礼治

积极入世

仁爱

交往

教育

礼乐治国

坚忍不拔

处世观

行为

诚信

敬事

节用

富民

教民

正 己

(12.7)(1.5 )(14.5)

爱民

重 民

为政以德的意义(2.1)

德治与法治的区别(2.3)

(13.9) (11.17) (16.1) (12.9) (12.19)(2.20)

为政以德

克己复礼

提出克己复礼(12.1)

为什么要克己复礼

如何克己复礼

从哪里做起

礼与仁的关系

(17.11)(3.3)

礼乐崩坏

(3.14)(7.5)(3.1)(6.25)

孝悌(1.2)(2.8)(17.21)

有道、正名

(16.2)(13.3)(12.11)

礼是仁的外化

仁是礼的内核

礼治

思想

知其不可而为之

知其不可而为之

与隐士的三个故事

楚狂接舆

长沮桀溺

荷条丈人

不可不告

(14.21)

(18.5)

(18.6)

(18.7)

别人眼中的孔子

(14.38)(14.39)

仁的表现:孝悌、谨信、爱众、亲仁(1.6)

“仁”的基本内涵: 忠、恕(4.15)(5.12)(6.30)

“仁”的具体实践:

泛爱众

不拘小信(14.17)

言志(5.26)

问人(10.17)

丧食(7.9)

导盲(15.42)

作趋(9.10)

钓弋(7.27)

仁者爱人

君子之风

君子修养

品质:

道 德 仁 艺(7.6) 义 礼 逊 信(15.18)

情操:

杀身成仁(15.9) 安贫乐道

重义轻利(4.16) 仁智勇毅

气度:文质彬彬(12.8)

温和威严庄重安详(7.38)

周而不比

交往观

适中原则:周而不比2.14 群而不党15.22

察人之道:考察三所2.10 观过知仁4.7

交友之道:直谅多闻16.4 适可而止4.26

以文会友,以友辅仁12.24

待人之道:躬自厚15.15 以直报怨14.34

言人分开15.23

诲人不倦

教育对象

教育内容

教育方法及案例

教师风范

有教无类15.39

因材施教11.23

启发诱导7.8 5.9 1.15 3.8

诲人不倦7.34

诗礼16.13乐9.15

文行忠信

述而不作7.1 17.19

教育思想

教育意义17.2 17.3

高山仰止

本课展现孔子的人格之美。

1.富有“使命感”。(不忘职责)

“归与”之叹 5.22

2.具有“亲切感”。(关心学生)

对子路:批评、提醒、关爱。11.13 7.11 11.15 5.7 6.28

对颜渊:“天丧予”之悲痛。11.9 11.10

对伯牛:“斯疾”之叹。6.10

对子游:莞尔。17.4

3.具有“崇高感”。(学生赞颂)

颜渊叹圣9.11 子贡驳武叔19.23 19.24

脉络梳理

这是一场关于 的对话。

“志”

弟子言志

孔子评志

孔子问志

这一场对话体现了孔子 政治思想。体现了师生的个性特点。

礼乐治国

子路——勇而直,争强好胜

冉有——谦而容,留有余地

公西华——谦而退,年少知礼谦恭

曾皙——从容洒脱,温文尔雅

孔子——循循善诱,平等待人,雍容儒雅。

中庸之道

1.中庸之德:不偏不倚,不走极端。6.29

2.中庸之行:

过犹不及11.16 和而不同13.23

狂狷并用13.21 好恶唯仁13.24 17.13 17.24

3.中庸原则:义之与比4.10,以礼节之1.12。

第一板块 政治

《为政以德》(对统治者的要求)

德政思想 均无贫

《克己复礼》(对一般人的要求)

礼与仁 孝悌

《知其不可而为之》(孔子的政治品格)

孔子的精神和态度

第二板块 修身

《仁者爱人》(“仁”是个人的行动准则)

仁的内涵 忠恕 孔子的仁爱观

《君子之风》(仁人的精神状态)

义利观 君子修养的内容和要求

《周而不比》(在交往中实践“仁”)

交往观 交友的原则

《诲人不倦》(教育原则和方法)

有教无类、启发诱导、因材施教、诲人不倦、注重身教、述而不作

《高山仰止》(师生关系)

孔子的人格之美

《沂水春风》(课堂实录)

社会理想、礼乐治国的思想

第三板块 学习与教育

中庸是以中为用、取用其中的意思。是儒家的处世原则,主要指折中、适当、不走极端。

儒家中庸之道有持中、稳健、理性、包容、调和的特色。

中庸之道的内涵:第一,以中道行事,不走极端。中道的标准是仁义之道。第二,执两用中,实行稳健的主张。当然,不是简单的折中。第三,符合常道,合情合理。是一种理性的精神。第四,宽容包纳,和而不同。

第四板块 哲学——中庸

二、自我修养上的中庸之道

文犹质也,质犹文也。

温而厉,威而不猛,恭而安。

夫子之道,忠恕而已矣。

一、政治思想上的中庸之道

均无贫,和无寡,安无倾。

举善而教不能。

三年之丧(报父母三年之爱)

用之则行,舍之则藏。

三、教育教学上的中庸之道

求也退,故进之;由也兼人,故退之。

举一隅不以三隅反,则不复也。

四、交友待人上的中庸之道

周而不比

矜而不争

群而不党

不以言举人,不以人废言。

事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。

忠告而善道之,不可则止。

以直报怨,以德报德。

答题展示

子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”

哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣!今也则亡,未闻好学者也。”

颜渊死,子曰:“噫!天丧予!天丧予!”

(1)在孔门众多弟子中,颜渊以什么著称?(2分)

(2)孔子认为颜渊之死对他而言,简直是老天要了他的“命”。孔子为什么这么说?(2分)

【(1)答案要点】以安贫乐道、好学的德行著称。

【学生答案1】颜回

【学生答案2】以德行而著称

【学生答案3】安贫乐道之士

【学生答案4】生活方式简单,听孔子的话而著称。

(审题不清)

(表述空洞)

(表达错误)

(概括有误)

【学生答案1】颜渊是孔子学生中最受孔子喜爱的,也是孔子思想的最好的继承人,孔子视其为自己的接班人,是他思想培养的代表。

【学生答案2】颜渊是孔子的得意门生,他对儒学十分有慧根,是唯一能和孔子攀谈的人。

【学生答案3】因为孔子认为颜渊的好学,求实,以及对孔子思想的继承是无人能及的,所以他认为颜渊的死是要了他的“命”。

(2)孔子认为颜渊之死对他而言,简直是老天要了他的“命”。孔子为什么这么说?(2分)

(病句,表达不通顺)

(脱离文本)

(理解、把握不准确,不全面)

【(2)答案要点】

表现了孔子对颜渊之死的极度痛惜(1分)。因为颜渊是孔子所赞赏的贤人(君子)的典型代表(1分)。

答题展示

考什么?

怎么考?

如何备考?

二、怎么考?

参样卷,明题型

2018年浙江考试说明样卷1

阅读下面的文字,完成(1)一(2)题。

《论语·乡党》:“厩焚。子退朝,曰:‘伤人乎?’不问马。”

这段文字,据唐人陆德明《经典释文》的句读可以标点为:

“厩焚。子退朝,曰:‘伤人乎?‘不。’问马。”

(1)分别指出上面两种不同标点的引文中孔子对人、马的态度。

(2)对照孔子的仁爱观,谈谈你对后一种句读的看法。

2018年浙江考试说明样卷2

阅读下面的文字,完成(1)一(2)题。

富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处①也。(《论语·里仁》)

非其义也,非其道也,一介②不以与人,一介不以取诸人。(《孟子·万章上》)

【注】①不处:不享有。②一介:一点点小东西。

(1)请概括上面两个选段主张的共同之处。

(2)上面两个选段主张的不同之处是什么?请简要分析。

2018年浙江考试说明样卷3

阅读下面的材料,完成下面的题目。

孟子曰:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。” (《孟子·尽心上》)

孟子为何以“父母俱存,兄弟无故”“仰不愧于天,俯不怍于人”“得天下英才而教育之”为“君子三乐”?试分别简述其含意,150字左右。

孟子说:“君子有三件乐事,但称王天下不包括在内。父母都健在,兄弟没有灾病,是第一乐事;抬起头无愧于天,低下头无愧于人,是第二件乐事;得到天下的优秀人才,并能教育他,是第三件乐事。君子有这三件乐事,但称王天下不包括在内。”

考什么?

怎么考?

如何备考?

策略一:夯实文言基础,注重读懂理解。

策略二:了解诸子思想,明晓文化传承。

策略三:关注现实问题,形成看法评析。

三、如何备考?

阅读下面的材料,完成21-22题。(6分)

(1)季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。子曰:“非吾徒也。小子鸣鼓而攻之可也。”(《论语·先进》)

(2)子谓公冶长:“可妻①也。虽在缧绁②之中,非其罪也。”以其子③妻之。(《论语·公冶长》)

【注】①妻:嫁给,给某人做妻子。②缧绁:捆绑犯人用的绳索,指牢狱。③子:这里指女儿。

21.上述材料体现了孔子为人处世的 的态度。(1分)

22.根据上述材料,简要分析孔子是如何察识学生的。(5分)

2018年温州“二模”

21.爱憎分明(是非分明、扬善嫉恶)

评分标准:共1分。意思相近即可。

22.①着重审察品德,如公冶长虽被囚却素有美德。②不能只察看身份贵贱(遭遇荣辱、处境穷达),如公冶长虽是囚犯,但仍有值得赞赏之处(有才能)。③细察言行、动机,如冉求为季氏加税敛财,不合德政,不明是非善恶。④“观过,斯知仁矣”(了解一个人的“过错”,就可知他是否具有仁德了),因为“过错”有真假、大小和主客观原因之分,如公冶长虽被囚,却可能是被人冤枉。⑤全面辩证地考察,如冉求虽然是贤弟子(列于“孔门十哲”),但也有犯错的时候。

评分标准:共5分。答出1点得2分,2点得4分,3点得5分。若没有结合材料,则酌情扣分。

1.子谓南容,“邦有道,不废;邦无道,免于刑戮。”以其兄之子妻。

(孔子评论南容说:“国家有道时,他有官做;国家无道时,他也可以免去刑戮。”于是把自己的侄女嫁给了他。)

2.子谓子贱,“君子哉若人,鲁无君子者,斯焉取斯。”

(孔子评论子贱说:“这个人真是个君子呀。如果鲁国没有君子的话,他是从哪里学到这种品德的呢?”)

3.子贡问曰:“赐也何如?”子曰:“女,器也。”曰:“何器也?”曰:“瑚琏也。”

(子贡问孔子:“我这个人怎么样?”孔子说:“你呀,好比一个器具。”子贡又问:“是什么器具呢?”孔子说:“是瑚琏。”)

4.或曰:“雍也仁而不佞。”子曰:“焉用佞?御人以口给,屡憎于人,不知其仁。焉用佞?”

(有人说:“冉雍这个人有仁德但不善辩。”孔子说:“何必要能言善辩呢?靠伶牙俐齿和人辩论,常常招致别人的讨厌,这样的人我不知道他是不是做到仁,但何必要能言善辩呢?” )

5.子使漆雕开仕。对曰:“吾斯之未能信。”子说。

(孔子让漆雕开去做官。漆雕开回答说:“我对做官这件事还没有信心。”孔子听了很高兴。 )

6.子曰:“道不行,乘桴浮于海,从我者,其由与!”子路闻之喜。子曰:“由也好勇过我,无所取材。”

(孔子说:“如果我的主张行不通,我就乘上木筏子到海外去。能跟从我的大概只有仲由吧!”子路听到这话很高兴。孔子说:“仲由啊,好勇超过了我,其他没有什么可取的才能。” )

7.孟武伯问子路仁乎?子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。”“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也。”

(孟武伯问孔子:“子路做到了仁吧?”孔子说:“我不知道。”孟武伯又问。孔子说:“仲由嘛,在拥有一千辆兵车的国家里,可以让他管理军事,但我不知道他是不是做到了仁。”孟武伯又问:“冉求这个人怎么样?”孔子说:“冉求这个人,可以让他在一个有千户人家的公邑或有一百辆兵车的采邑里当总管,但我也不知道他是不是做到了仁。”孟武伯又问:“公西赤又怎么样呢?”孔子说:“公西赤嘛,可以让他穿着礼服,站在朝廷上,接待贵宾,我也不知道他是不是做到了仁。” )

8.宰予昼寝,子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可杇也,于予与何诛!”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。于予与改是。”

(宰予白天睡觉。孔子说:“腐朽的木头无法雕刻,粪土垒的墙壁无法粉刷。对于宰予这个人,责备还有什么用呢?”孔子说:“起初我对于人,是听了他说的话便相信了他的行为;现在我对于人,听了他讲的话还要观察他的行为。在宰予这里我改变了观察人的方法。” )

9.子曰:“吾未见刚者。”或对曰:“申枨(chéng )。”子曰:“枨也欲,焉得刚?”

(孔子说:“我没有见过刚强的人。”有人回答说:“申枨就是刚强的。”孔子说:“申枨这个人欲望太多,怎么能刚强呢?” )

10.子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

(子贡问道:“为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢?”孔子说:“他聪敏勤勉而好学,不以向他地位卑下的人请教为耻,所以给他谥号叫‘文’。”)

11.子谓子产有君子之道四焉:“其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。”

(孔子评论子产说:他有君子的四种道德:“他自己行为庄重,他侍奉君主恭敬,他养护百姓有恩惠,他役使百姓有法度。”)

12.子曰:“宁武子,邦有道,则知;邦无道,则愚。其知可及也,其愚不可及也。”

(孔子说:“宁武子这个人,当国家有道时,他就显得聪明;当国家无道时,他就装傻。他的那种聪明别人可以做得到,他的那种装傻别人就做不到了。)

13.子曰:“伯夷叔齐不念旧恶,怨是用希。”

(孔子说:“伯夷、叔齐两个人不记人家过去的仇恨,(别人对他们的)怨恨因此也就少了。”)

注:伯夷、叔齐:殷朝末年孤竹君的两个儿子。父亲死后,二人互相让位,都逃到周文王那里。周武王起兵伐纣,他们认为这是以臣弑君,是不忠不孝的行为,曾加以拦阻。周灭商统一天下后,他们以吃周朝的粮食为耻,逃进深山中以野草充饥,饿死在首阳山中。

阅读下面的材料,完成21-22题。(6分)

①子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:“有心哉,击磬乎!”既而曰:“鄙哉,硁硁乎!莫己知也,斯己而已矣。深则厉,浅则揭。”子曰:“果哉!末之难矣。”(《论语·宪问》)

②子曰:“麻冕①,礼也;今也纯,俭,吾从众。”(《论语·子罕》)

③子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”(《论语·宪问》)

【注】①麻冕:麻做的丧帽。

2021年 宁波卷

21.“深则厉,浅则揭”中的“厉”意思是 ,“揭”意思是 。(2分)

22.荷蒉者说孔子的磬声中透着固执,事实上他也有变通的一面,孟子就称赞孔子是“圣之时者也”,请谈谈孔子的变通思想在后两则材料中是如何体现的。(4分)

【参考答案】

21.穿着衣裳涉水 提起衣服

22.①用“麻”做“冕”是周礼的规定,但是用“纯”更为节俭。也不妨碍哀悼者真情的表达,孔子赞同大众的做法,说明他懂得应时而变。②管仲没有为公子纠殉难,还辅佐了曾经的敌人,看似不符合个人修养对“仁”的要求,但孔子认为他辅佐齐桓公匡正天下,让百姓沐浴恩泽,在更高的层面实现了"仁”,体现了孔子评价人物富于灵活性,不刻板。(每点2分,有分析,紧扣“变通”特点)

语言文字的理解和文化内涵的探究都要兼顾。语言文字的理解是基础,文化内涵的探究是结果。主要评价学生对论著内容的理解和观点的把握。

——《浙江省高考命题解析》

谢谢大家!

同课章节目录