梳理探究:文言词语和句式 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 梳理探究:文言词语和句式 课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 578.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 07:09:10 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

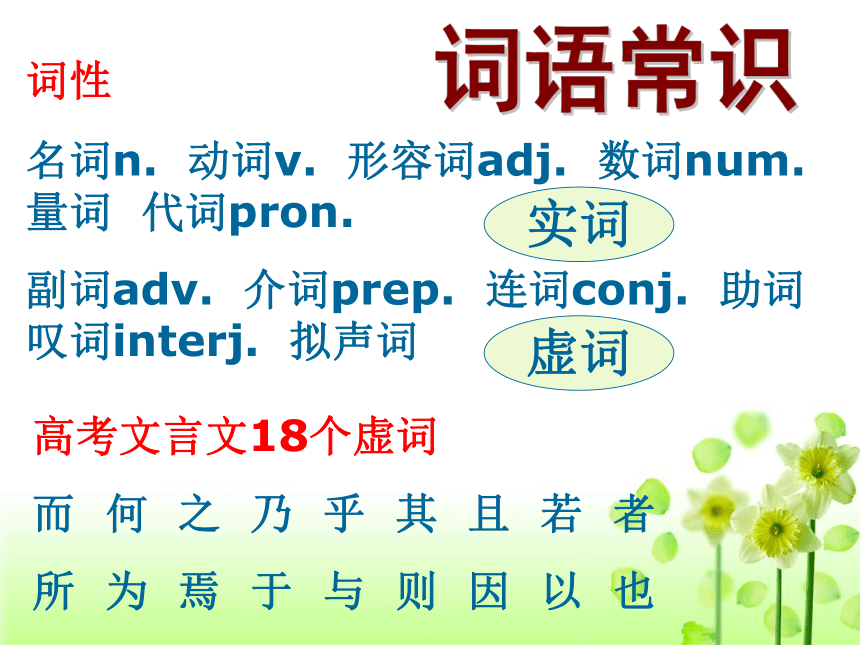

词性

名词n. 动词v. 形容词adj. 数词num. 量词 代词pron.

副词adv. 介词prep. 连词conj. 助词 叹词interj. 拟声词

高考文言文18个虚词

而 何 之 乃 乎 其 且 若 者

所 为 焉 于 与 则 因 以 也

实词

虚词

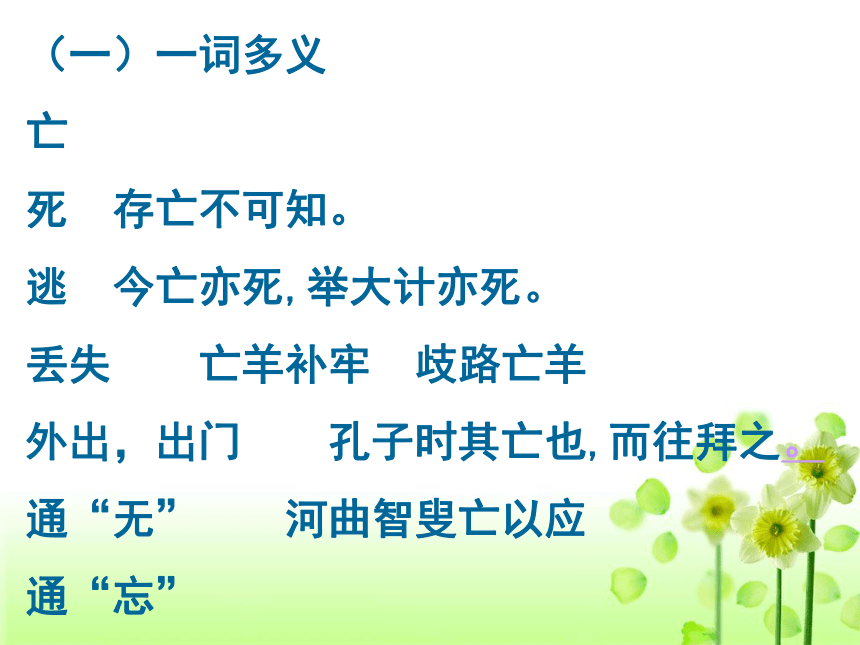

(一)一词多义

亡

死 存亡不可知。

逃 今亡亦死,举大计亦死。

丢失 亡羊补牢 歧路亡羊

外出,出门 孔子时其亡也,而往拜之。

通“无” 河曲智叟亡以应

通“忘”

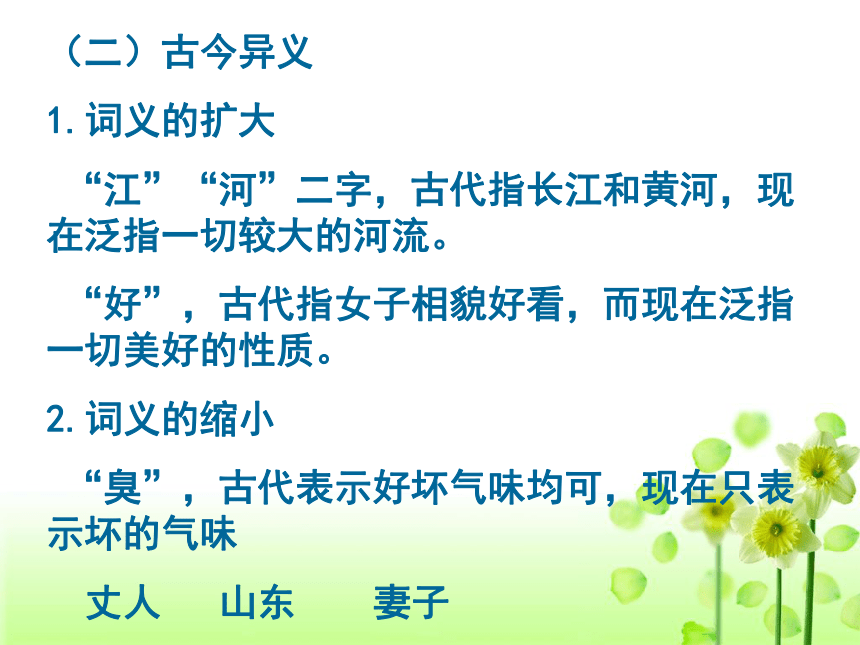

(二)古今异义

1.词义的扩大

“江”“河”二字,古代指长江和黄河,现在泛指一切较大的河流。

“好”,古代指女子相貌好看,而现在泛指一切美好的性质。

2.词义的缩小

“臭”,古代表示好坏气味均可,现在只表示坏的气味

丈人 山东 妻子

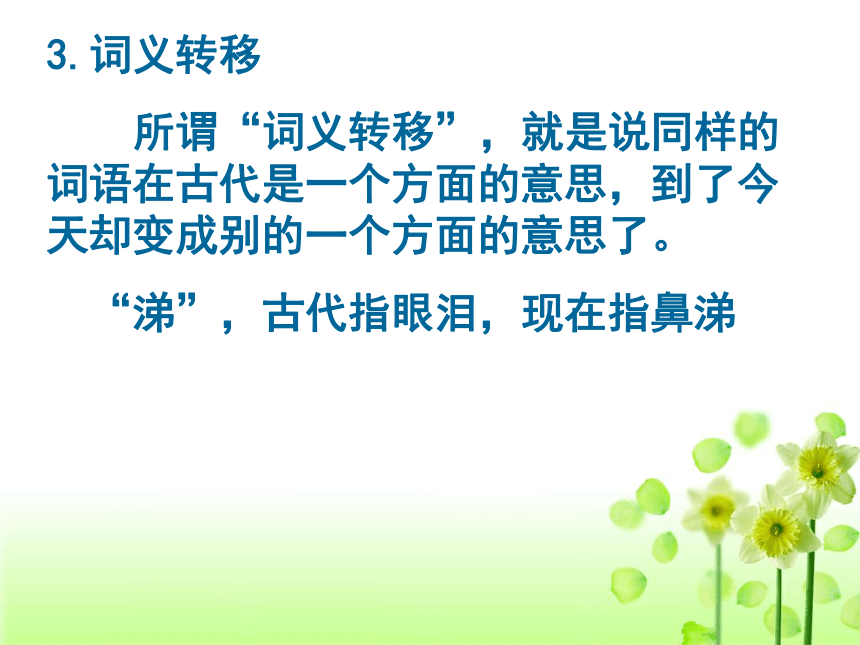

3.词义转移

所谓“词义转移”,就是说同样的词语在古代是一个方面的意思,到了今天却变成别的一个方面的意思了。

“涕”,古代指眼泪,现在指鼻涕

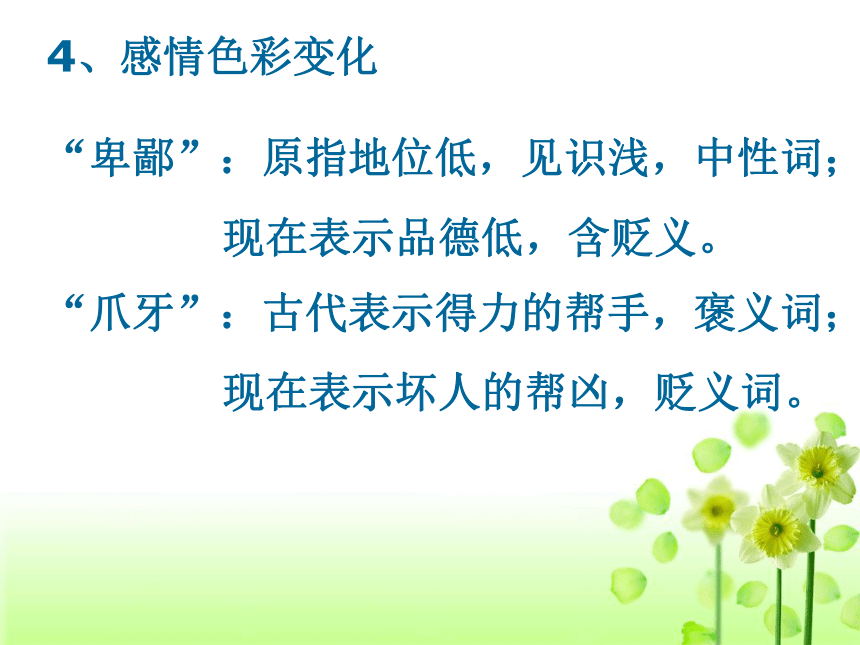

4、感彩变化 “卑鄙”:原指地位低,见识浅,中性词;

现在表示品德低,含贬义。

“爪牙”:古代表示得力的帮手,褒义词;

现在表示坏人的帮凶,贬义词。

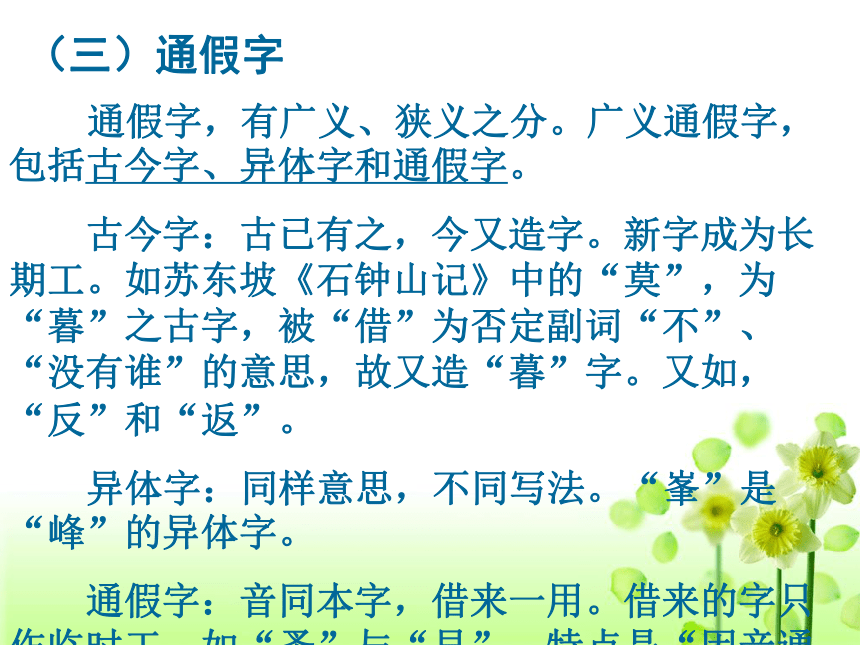

(三)通假字

通假字,有广义、狭义之分。广义通假字,包括古今字、异体字和通假字。

古今字:古已有之,今又造字。新字成为长期工。如苏东坡《石钟山记》中的“莫”,为“暮”之古字,被“借”为否定副词“不”、“没有谁”的意思,故又造“暮”字。又如,“反”和“返”。

异体字:同样意思,不同写法。“峯”是“峰”的异体字。

通假字:音同本字,借来一用。借来的字只作临时工。如“蚤”与“早”。特点是“因音通假”。

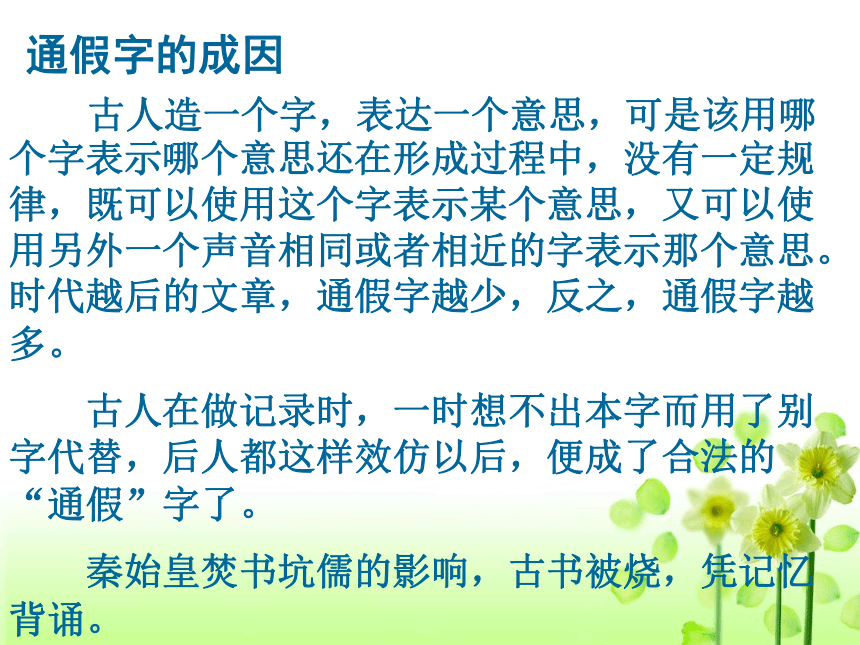

通假字的成因

古人造一个字,表达一个意思,可是该用哪个字表示哪个意思还在形成过程中,没有一定规律,既可以使用这个字表示某个意思,又可以使用另外一个声音相同或者相近的字表示那个意思。时代越后的文章,通假字越少,反之,通假字越多。

古人在做记录时,一时想不出本字而用了别字代替,后人都这样效仿以后,便成了合法的“通假”字了。

秦始皇焚书坑儒的影响,古书被烧,凭记忆背诵。

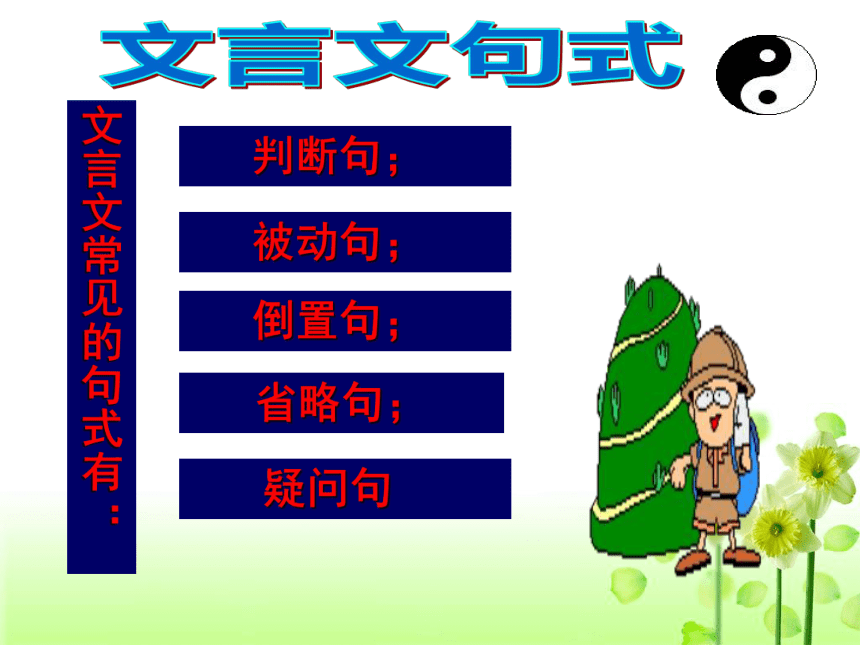

疑问句

文言文常见的句式有:

判断句;

被动句;

倒置句;

省略句;

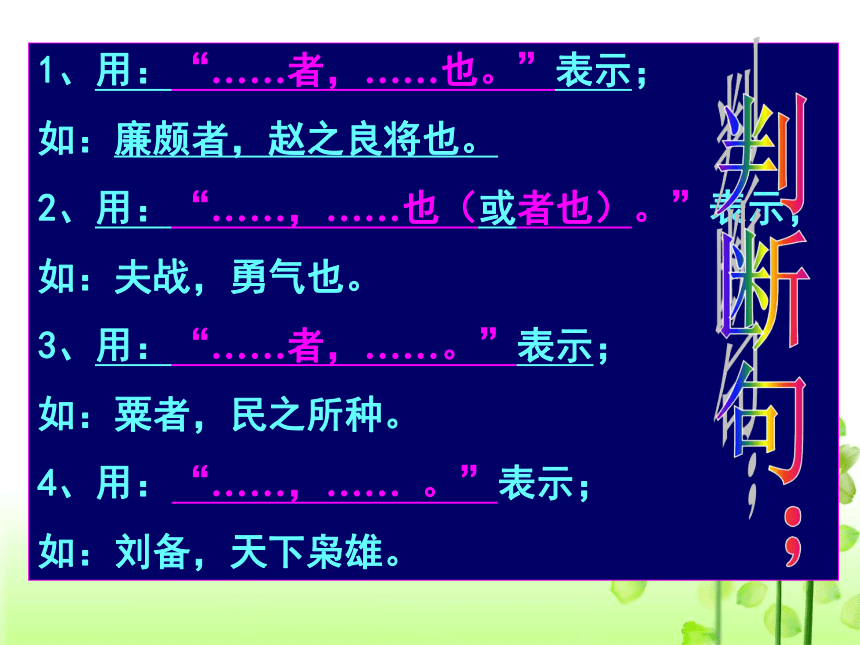

1、用:“……者,……也。”表示;

如:廉颇者,赵之良将也。

2、用:“……,……也(或者也)。”表示;

如:夫战,勇气也。

3、用:“……者,……。”表示;

如:粟者,民之所种。

4、用:“……,…… 。”表示;

如:刘备,天下枭雄。

注意:并非所有用了“者、也”的都表判断。有时它们表句中停顿或舒缓语气。

如:

吾生也有涯,而知也无涯。

5、在主谓之间加“乃、则、即、皆、本、亦、素”等词来表示肯定判断。如:A、当立者乃公子扶苏。

B、此则寡人之罪也。

C、梁父即楚将项燕。

D、环滁皆山也。

E、臣本布衣。

F、且相如素贱人。

G、熊掌,亦我所欲也。

“乃、则、即”有“就是”之意。

6、用动词“为”表判断。

如: “中峨冠而多髯者为东坡。”

7、用否定副词“非”表示否定判断。相当于现代汉语的“不是”的句式。

如:“此非空言也。”;“予本非文人画士。”;

8、汉魏以后,用“是”作判断此的逐渐增多。

如:“问今是何世?”

主语是谓语动词所表行为的受动者的句子,叫被动句。翻译为“被”。

常见的几种形式:

1、用“……于……。”表示;

如:内惑于郑袖,外惑于张仪。

2、用“……见……”的形式表示;

如:秦城恐不可得,徒见欺。

3、用“见……于……”的形式表示;

如:臣诚恐见欺于王而负赵。

4、用“受……于……”的形式表示;

如:举十万之众,受制于人。

5、用“为……”的形式表示;

如:兔不复可得而为宋国笑。

6、用“为……所……”的形式表示;

如:今不速往,恐为操所先。

7、用“被”来表示被动。

如:风流总被雨打风吹去。

选出下列各组中不是被动句的一项

A、禹、汤被之矣

B、恐为操所先

C、君子寡欲则不役于物

D、嬴闻如姬父为人所杀

A、同舍生皆被绮绣

B、而为秦人积威之所劫

C、盖当蓼州周公之被逮

D、受制于人

A

A

迁移训练

在古代汉语里,宾语位置也和现代汉语一样,一般都是在动词(或介词)的后面,但为了强调宾语,在一定的条件下,就把它放在动词(或介词)的前面。宾语可以分为下面几种:

1、在疑问句中,疑问代词(安、何、谁等)作宾语,一般提前到动词(或介词)前。

如:微斯人也,吾谁与归?

2、在否定句中,代词作宾语,也要提前到动词前。

如:未之有也。

3、为了强调宾语,借助“之、是”等词的帮助,把宾语从动词后提到动词前。“之”和“是”是宾语前置的标志,不译。

如:A、何陋之有?B、何厌之有?

C、何后之有?

D、马首是瞻 E、惟利是图。

4、介词宾语的前置。

如:

一言以蔽之。(以一言)

定语分为领属性和修饰性两大类。在文言文中,能后置的定语大多是修饰性的定语。有以下几种方式:

1、“中心语+定语+者”的形式;

如:求人可使报秦者。

人马烧溺死者甚众。

2、“中心语+之+定语”的形式;

如:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

3、“中心语+之+定语+者”的形式;

如:

马之千里者,一食或尽粟一担。

石之铿然有声者,所在皆是也。

4、用量词作定语大多数放在中心语的后面。如:

A、吏二缚一人诣王。

B、车六七百乘,骑千余,卒数万人。

C、通计一舟,为人五,为窗八。

D、项羽兵四十万,沛公兵十万。

4、介词结构后置(状语后置)

⑴用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置。

“青,取之于蓝,而青于蓝。”(荀子《劝学》)

正常语序应为:青,于蓝中取,而于蓝青。

⑵介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。

如《项羽本记》中:“具告以事。” 即“以事具告。”

2

结束

练习

2、文言文里,用“如(若)……”这类修饰形容词或动词的状语,常常放在形容词或动词的后边。如:

A、火烈风猛,船往如箭。

B、小虫伏不动,呆若木鸡。

固定格式也叫固定结构,或者凝固结构。它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。它的分类可按表达语气的种类分为四种:

第一种:表陈述语气常用的有:有以(有......用来)、无以(没有......用来)、有所(有.....的)、无所(没有......的)、比及(等到......的时候)。

第二种:表疑问语气常用的有:奈何(怎么办)、何如(怎么样)、如......何(把......怎么样)、得无......耶(大概......吧、恐怕......吧)等。

第三种:表感叹语气常用的有:何其(多么)、一何(何等、多么)、何......之(怎么......这样啊)等。

第四种:表反问语气常用的有:无乃......乎(恐怕、只怕)、不亦......乎(不是......吗)、得无......乎(难道......吗)、何......为(为什么......呢)

P91

3 《孔雀东南飞》中的“相”

(1)互相 叶叶相交通

(2)单指一方 嬉戏莫相忘

(3)相貌 儿已薄禄相

(1)师:学习

规律 两个名词,不是并列,主谓关系,就是动宾关系。

(2)水:游水

规律 能愿动词+名词,名词一般活用为动词。 副词后的名词,一般也做动词。

(3)妻:嫁给……为妻

规律 介词结构+名词,名词活用为动词

(4)舍:筑舍定居

名词+介词结构 名词一般或用为动词

P92

1、(1)操何 疑问句中宾语前置

(2)吾与谁归 疑问句中宾语前置

(3)不欺余 否定句中宾语前置

(4)未有之 否定句中宾语前置

补充(5)句读之不知 用之做标志的倒装

唯才是举 用是做标志的倒装

2、(1)(相如)因跪请秦王

(2)肃追(权)于宇下

(3)(蛇)(蛇)(蛇)(草木)(蛇)

(4)(项伯)与臣游

3、(1)见……于

(2)见

(3)一夫作难而七庙(被)隳,身死(于)人手

(4)为……所

词性

名词n. 动词v. 形容词adj. 数词num. 量词 代词pron.

副词adv. 介词prep. 连词conj. 助词 叹词interj. 拟声词

高考文言文18个虚词

而 何 之 乃 乎 其 且 若 者

所 为 焉 于 与 则 因 以 也

实词

虚词

(一)一词多义

亡

死 存亡不可知。

逃 今亡亦死,举大计亦死。

丢失 亡羊补牢 歧路亡羊

外出,出门 孔子时其亡也,而往拜之。

通“无” 河曲智叟亡以应

通“忘”

(二)古今异义

1.词义的扩大

“江”“河”二字,古代指长江和黄河,现在泛指一切较大的河流。

“好”,古代指女子相貌好看,而现在泛指一切美好的性质。

2.词义的缩小

“臭”,古代表示好坏气味均可,现在只表示坏的气味

丈人 山东 妻子

3.词义转移

所谓“词义转移”,就是说同样的词语在古代是一个方面的意思,到了今天却变成别的一个方面的意思了。

“涕”,古代指眼泪,现在指鼻涕

4、感彩变化 “卑鄙”:原指地位低,见识浅,中性词;

现在表示品德低,含贬义。

“爪牙”:古代表示得力的帮手,褒义词;

现在表示坏人的帮凶,贬义词。

(三)通假字

通假字,有广义、狭义之分。广义通假字,包括古今字、异体字和通假字。

古今字:古已有之,今又造字。新字成为长期工。如苏东坡《石钟山记》中的“莫”,为“暮”之古字,被“借”为否定副词“不”、“没有谁”的意思,故又造“暮”字。又如,“反”和“返”。

异体字:同样意思,不同写法。“峯”是“峰”的异体字。

通假字:音同本字,借来一用。借来的字只作临时工。如“蚤”与“早”。特点是“因音通假”。

通假字的成因

古人造一个字,表达一个意思,可是该用哪个字表示哪个意思还在形成过程中,没有一定规律,既可以使用这个字表示某个意思,又可以使用另外一个声音相同或者相近的字表示那个意思。时代越后的文章,通假字越少,反之,通假字越多。

古人在做记录时,一时想不出本字而用了别字代替,后人都这样效仿以后,便成了合法的“通假”字了。

秦始皇焚书坑儒的影响,古书被烧,凭记忆背诵。

疑问句

文言文常见的句式有:

判断句;

被动句;

倒置句;

省略句;

1、用:“……者,……也。”表示;

如:廉颇者,赵之良将也。

2、用:“……,……也(或者也)。”表示;

如:夫战,勇气也。

3、用:“……者,……。”表示;

如:粟者,民之所种。

4、用:“……,…… 。”表示;

如:刘备,天下枭雄。

注意:并非所有用了“者、也”的都表判断。有时它们表句中停顿或舒缓语气。

如:

吾生也有涯,而知也无涯。

5、在主谓之间加“乃、则、即、皆、本、亦、素”等词来表示肯定判断。如:A、当立者乃公子扶苏。

B、此则寡人之罪也。

C、梁父即楚将项燕。

D、环滁皆山也。

E、臣本布衣。

F、且相如素贱人。

G、熊掌,亦我所欲也。

“乃、则、即”有“就是”之意。

6、用动词“为”表判断。

如: “中峨冠而多髯者为东坡。”

7、用否定副词“非”表示否定判断。相当于现代汉语的“不是”的句式。

如:“此非空言也。”;“予本非文人画士。”;

8、汉魏以后,用“是”作判断此的逐渐增多。

如:“问今是何世?”

主语是谓语动词所表行为的受动者的句子,叫被动句。翻译为“被”。

常见的几种形式:

1、用“……于……。”表示;

如:内惑于郑袖,外惑于张仪。

2、用“……见……”的形式表示;

如:秦城恐不可得,徒见欺。

3、用“见……于……”的形式表示;

如:臣诚恐见欺于王而负赵。

4、用“受……于……”的形式表示;

如:举十万之众,受制于人。

5、用“为……”的形式表示;

如:兔不复可得而为宋国笑。

6、用“为……所……”的形式表示;

如:今不速往,恐为操所先。

7、用“被”来表示被动。

如:风流总被雨打风吹去。

选出下列各组中不是被动句的一项

A、禹、汤被之矣

B、恐为操所先

C、君子寡欲则不役于物

D、嬴闻如姬父为人所杀

A、同舍生皆被绮绣

B、而为秦人积威之所劫

C、盖当蓼州周公之被逮

D、受制于人

A

A

迁移训练

在古代汉语里,宾语位置也和现代汉语一样,一般都是在动词(或介词)的后面,但为了强调宾语,在一定的条件下,就把它放在动词(或介词)的前面。宾语可以分为下面几种:

1、在疑问句中,疑问代词(安、何、谁等)作宾语,一般提前到动词(或介词)前。

如:微斯人也,吾谁与归?

2、在否定句中,代词作宾语,也要提前到动词前。

如:未之有也。

3、为了强调宾语,借助“之、是”等词的帮助,把宾语从动词后提到动词前。“之”和“是”是宾语前置的标志,不译。

如:A、何陋之有?B、何厌之有?

C、何后之有?

D、马首是瞻 E、惟利是图。

4、介词宾语的前置。

如:

一言以蔽之。(以一言)

定语分为领属性和修饰性两大类。在文言文中,能后置的定语大多是修饰性的定语。有以下几种方式:

1、“中心语+定语+者”的形式;

如:求人可使报秦者。

人马烧溺死者甚众。

2、“中心语+之+定语”的形式;

如:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

3、“中心语+之+定语+者”的形式;

如:

马之千里者,一食或尽粟一担。

石之铿然有声者,所在皆是也。

4、用量词作定语大多数放在中心语的后面。如:

A、吏二缚一人诣王。

B、车六七百乘,骑千余,卒数万人。

C、通计一舟,为人五,为窗八。

D、项羽兵四十万,沛公兵十万。

4、介词结构后置(状语后置)

⑴用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置。

“青,取之于蓝,而青于蓝。”(荀子《劝学》)

正常语序应为:青,于蓝中取,而于蓝青。

⑵介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。

如《项羽本记》中:“具告以事。” 即“以事具告。”

2

结束

练习

2、文言文里,用“如(若)……”这类修饰形容词或动词的状语,常常放在形容词或动词的后边。如:

A、火烈风猛,船往如箭。

B、小虫伏不动,呆若木鸡。

固定格式也叫固定结构,或者凝固结构。它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。它的分类可按表达语气的种类分为四种:

第一种:表陈述语气常用的有:有以(有......用来)、无以(没有......用来)、有所(有.....的)、无所(没有......的)、比及(等到......的时候)。

第二种:表疑问语气常用的有:奈何(怎么办)、何如(怎么样)、如......何(把......怎么样)、得无......耶(大概......吧、恐怕......吧)等。

第三种:表感叹语气常用的有:何其(多么)、一何(何等、多么)、何......之(怎么......这样啊)等。

第四种:表反问语气常用的有:无乃......乎(恐怕、只怕)、不亦......乎(不是......吗)、得无......乎(难道......吗)、何......为(为什么......呢)

P91

3 《孔雀东南飞》中的“相”

(1)互相 叶叶相交通

(2)单指一方 嬉戏莫相忘

(3)相貌 儿已薄禄相

(1)师:学习

规律 两个名词,不是并列,主谓关系,就是动宾关系。

(2)水:游水

规律 能愿动词+名词,名词一般活用为动词。 副词后的名词,一般也做动词。

(3)妻:嫁给……为妻

规律 介词结构+名词,名词活用为动词

(4)舍:筑舍定居

名词+介词结构 名词一般或用为动词

P92

1、(1)操何 疑问句中宾语前置

(2)吾与谁归 疑问句中宾语前置

(3)不欺余 否定句中宾语前置

(4)未有之 否定句中宾语前置

补充(5)句读之不知 用之做标志的倒装

唯才是举 用是做标志的倒装

2、(1)(相如)因跪请秦王

(2)肃追(权)于宇下

(3)(蛇)(蛇)(蛇)(草木)(蛇)

(4)(项伯)与臣游

3、(1)见……于

(2)见

(3)一夫作难而七庙(被)隳,身死(于)人手

(4)为……所

同课章节目录