生物人教版2019必修2 3.1DNA是主要的遗传物质(课件共48张ppt)

文档属性

| 名称 | 生物人教版2019必修2 3.1DNA是主要的遗传物质(课件共48张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 21:28:29 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第3章 基因的本质

第1节 DNA是主要的遗传物质

聚焦

1

科学家是怎样证明DNA是遗传物质的?

2

为什么说DNA是主要的遗传物质?

3

通过对科学家揭示DNA是遗传物质过程的分析,你对科学发现的过程和方法有哪些领悟

问题探讨

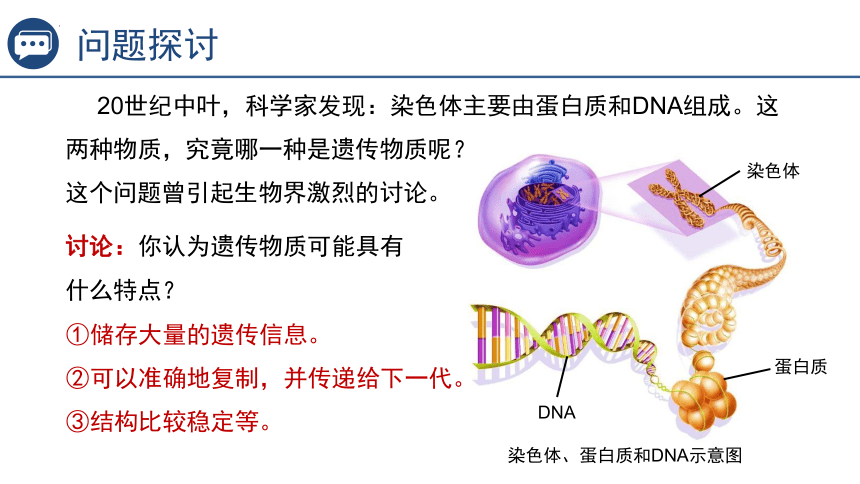

20世纪中叶,科学家发现:染色体主要由蛋白质和DNA组成。这两种物质,究竟哪一种是遗传物质呢?

这个问题曾引起生物界激烈的讨论。

讨论:你认为遗传物质可能具有什么特点?

蛋白质

DNA

染色体

染色体、蛋白质和DNA示意图

①储存大量的遗传信息。

②可以准确地复制,并传递给下一代。

③结构比较稳定等。

1

对遗传物质的早期推测

1. 对遗传物质的早期推测

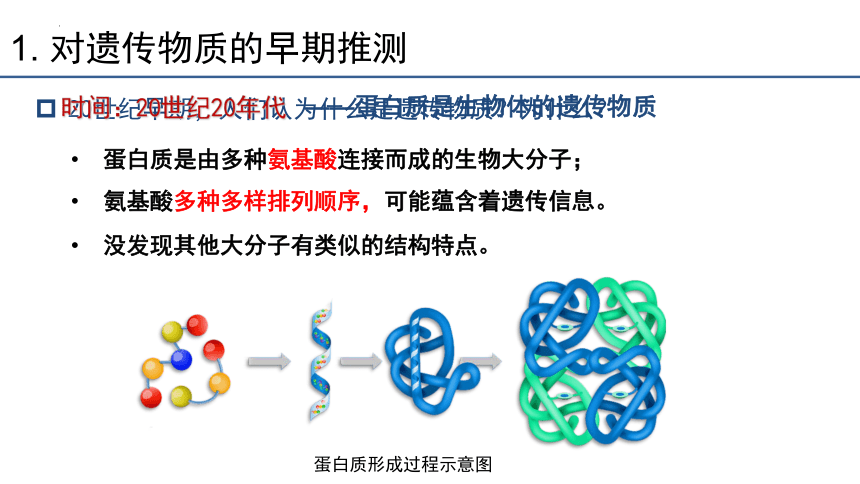

蛋白质是由多种氨基酸连接而成的生物大分子;

氨基酸多种多样排列顺序,可能蕴含着遗传信息。

没发现其他大分子有类似的结构特点。

20世纪早期,人们认为什么是遗传物质?为什么?

时间:20世纪20年代

——蛋白质是生物体的遗传物质

蛋白质形成过程示意图

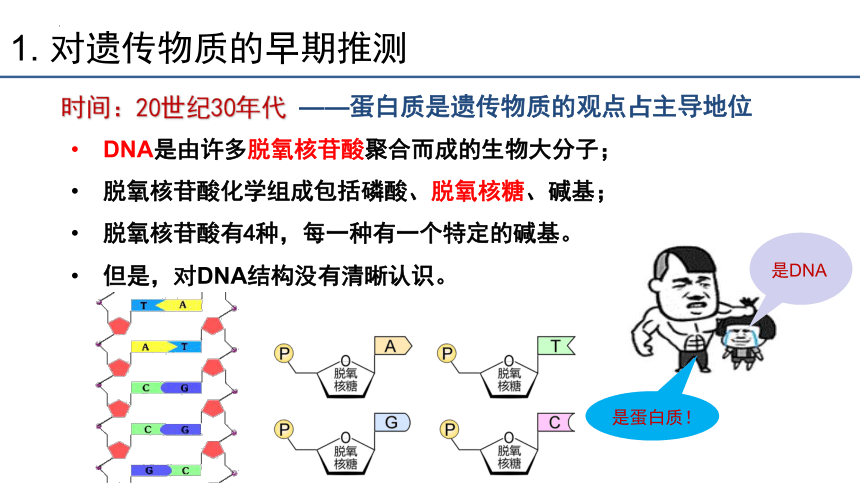

1. 对遗传物质的早期推测

时间:20世纪30年代

DNA是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子;

脱氧核苷酸化学组成包括磷酸、脱氧核糖、碱基;

脱氧核苷酸有4种,每一种有一个特定的碱基。

——蛋白质是遗传物质的观点占主导地位

但是,对DNA结构没有清晰认识。

是蛋白质!

是DNA

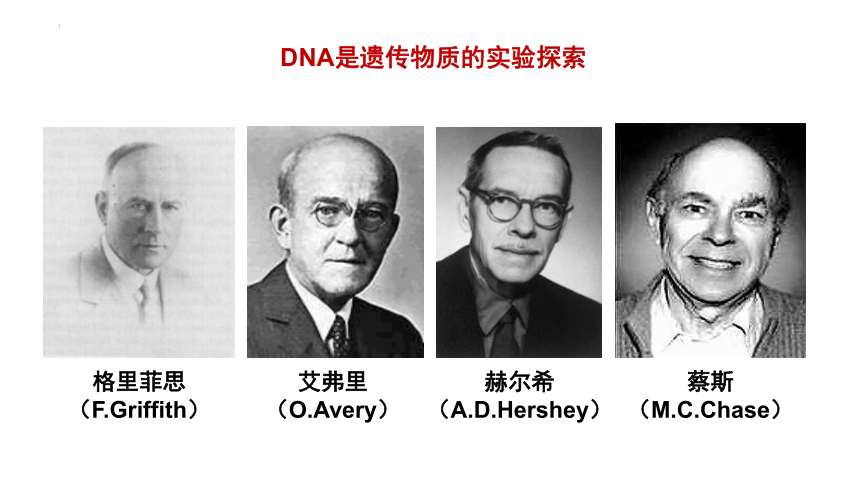

艾弗里

(O.Avery)

赫尔希

(A.D.Hershey)

格里菲思

(F.Griffith)

蔡斯

(M.C.Chase)

DNA是遗传物质的实验探索

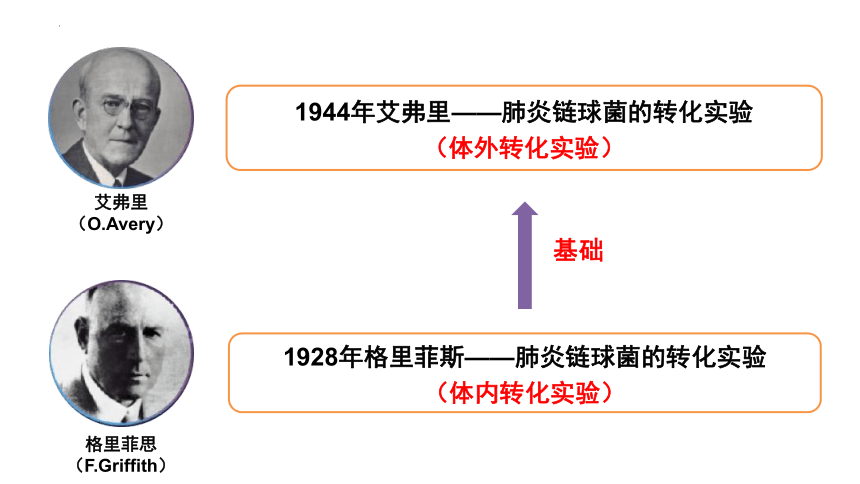

1928年格里菲斯——肺炎链球菌的转化实验

(体内转化实验)

1944年艾弗里——肺炎链球菌的转化实验

(体外转化实验)

基础

艾弗里

(O.Avery)

格里菲思

(F.Griffith)

2

肺炎链球菌的转化实验

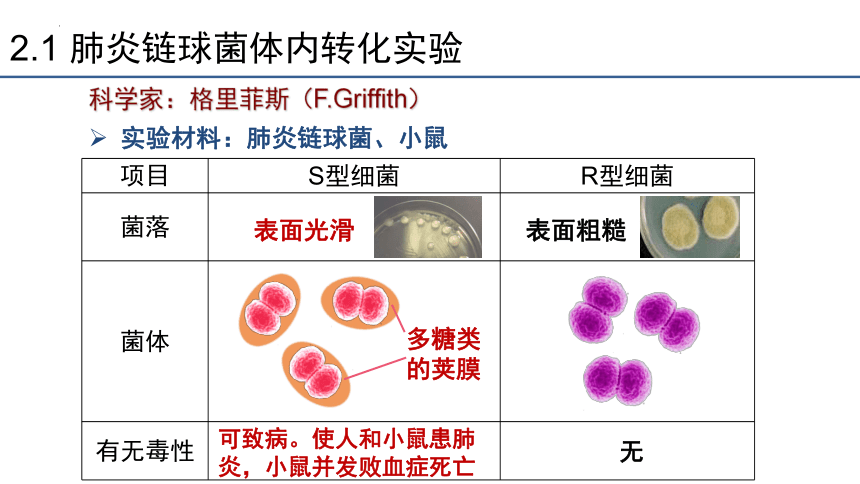

2.1 肺炎链球菌体内转化实验

项目 S型细菌 R型细菌

菌落

菌体

有无毒性

表面光滑

表面粗糙

可致病。使人和小鼠患肺

炎,小鼠并发败血症死亡

无

多糖类的荚膜

科学家:格里菲斯(F.Griffith)

实验材料:肺炎链球菌、小鼠

1918年,欧洲暴发了“西班牙流感”,同年,美国也受到波及。事后统计,全球共有约5 000万人在这场大流感中丧生。这场灾难的真正凶手虽然是甲型H1N1流感病毒,但最终导致人员死亡的真正病因就是由肺炎链球菌引起的细菌性肺炎。

面对肺炎链球菌的肆虐,人们加快了疫苗研制的进度。1928年,英国细菌学家格里菲斯(Frederick Griffith)发现了两种不同的肺炎链球菌,一种是有荚膜、毒力强、菌落呈光滑型(S)的3型肺炎链球菌,另一种是无荚膜、毒力减弱、菌落呈粗糙型(R)的2型肺炎链球菌。经过试验,前一种对实验白鼠有毒,而后一种没有毒。

科学背景

败血症

败血症(septicemia),是指细菌进入血液循环,并在其中生长繁殖、产生毒素而引起的全身性严重感染。临床表现为发热、严重毒血症状、皮疹瘀点、肝脾肿大和白细胞数增高等。分革兰阳性球菌败血症、革兰阴性杆菌败血症和脓毒败血症。以抗生素治疗为主,辅以其他治疗方法。预防措施为避免皮肤粘膜受损,防止细菌感染。

科学背景

讨论以下问题,展示学习成果:

对比第一、第二组的实验现象,说明了什么?

对比第二、第三组的实验现象,说明了什么?

为什么四组小鼠会死亡并分离出S型活细菌?

思考·讨论

R型细菌无致病性;S型细菌有致病性,能使小鼠死亡。

加热杀死的S型细菌不能使小鼠死亡。

加热杀死的S型细菌使部分活的R型细菌发生了转化,变成了活的S型细菌。

第二组

注射R型活细菌

小鼠不死亡

第一组

小鼠死亡,

分离出S型活细菌

注射S型活细菌

小鼠不死亡

第三组

注射加热致死的S型细菌

小鼠死亡,

分离出S型活细菌

第四组

R型活细菌+

加热致死S型细菌混合注射

2.1 肺炎链球菌体内转化实验

2.1 肺炎链球菌体内转化实验

格里菲思实验结果推论:

已经加热杀死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化成为S型活细菌的活性物质——转化因子。

R

+

S

活R

死S

小鼠死亡

S

活S

S中的转化因子

弗雷德里克·格里菲斯(Frederick Griffith)

究竟是什么物质呢

讨论以下问题,展示学习成果:

探究“转化因子”究竟是什么?你有什么样的设计思路,关键是什么?

思考·讨论

RNA

脂质

多糖

关键思路:

S型细菌组分图

将DNA与蛋白质等其他物质分开,单独、直接地观察它们的作用。

DNA

蛋白质

2.2 肺炎链球菌体外转化实验

科学家:艾弗里(O.Avery)

实验材料:肺炎链球菌

实验方法:酶解法

加热致死的S型细菌破碎后去除大多数蛋白质、糖类、脂质,制成S型细菌的提取液;

首先确定粗提取液在体外是否具有转化能力。

通过一定的方法逐步去除该提取液(主要含DNA,还有其他四种化学物质)中的某一成分。

如果去除某种成分后丧失转化能力,则去除的成分是转化必需成分。

如果去除某种成分后仍保持转化能力,则去除的成分是转化非必需成分。

艾弗里

(O.Avery)

2.2 肺炎链球菌体外转化实验

第一组

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

第二至四组

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取物

+

混合

混合

第五组

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取物

+

混合

DNA酶

蛋白酶(RNA酶、酯酶)

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

只长R型细菌

2.2 肺炎链球菌体外转化实验

实验结论:

DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

注意事项:

艾弗里的体外转化实验既证明了DNA是遗传物质,同时证明了蛋白质等不是遗传物质;

被转化的R型菌只是少量,在培养后既有R型细菌又有S型细菌的培养基中,R型菌的菌落占多数。

S型细菌的DNA不能使小鼠致死。

S型菌

荚膜

控制荚膜形成的X基因

加热

杀死

被破坏的S型菌

X基因吸附在R型菌表面

X基因进入R型菌

重组

少数R型菌转化成S型菌

知识拓展

基因重组

R型细菌转化为S型细菌的本质:

加热作用原理:

80-100 ℃的温度会使蛋白质变性失活,空间结构发生改变,不可逆。

加热时DNA结构也会被破坏,双链解开;但是当温度恢复至室温后,DNA双链能够重新恢复。

科学方法

自变量控制中的“加法原理” 和“减法原理”

与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”。例如在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验中,与对照组相比,实验组分别作加温、滴加FeCl3溶液、滴加肝脏研磨液的处理,利用了“加法原理”;

与常态相比,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。例如在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这利用了“减法原理”。

科学背景

不过, 对 DNA 作用的怀疑主要是认为“DNA无法承担携带复杂的遗传信息的任务”。

当时生物化学界的权威列文由于受到计量精度的限制, 误以为 DNA分子中4 种碱基含量都是一样的, 提出了 4 种核苷酸组合成一个单元, 然后这些单元聚合形成 DNA 的“四核苷酸假说”, 这样的DNA 就与糖原一样, 是同一结构高度重复的多聚体( ATCGATCG……的高度重复) , 很难想象它能承载复杂的遗传信息。

艾弗里

(O.Avery)

3

噬菌体侵染细菌的实验

3. 噬菌体侵染细菌的实验

科学家:赫尔希(A.D.Hershey)、蔡斯(M.C.Chase)

实验材料:T2噬菌体(细菌病毒)

T2噬菌体的模式图

是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒;

头部和尾部的外壳都是由蛋白质构成的,头部含有DNA。(化学组成中,60%是蛋白质,40%DNA)

噬菌体侵染细菌的

电镜照片

3. 噬菌体侵染细菌的实验

噬菌体侵染大肠杆菌增殖过程

吸附

注入

合成

组装

释放

特点:

在自身遗传物质的指导下进行繁殖,利用大肠杆菌体内物质,合成自身的组成成分。(T2噬菌体只提供遗传物质作为模板,脱氧核苷酸、氨基酸、ATP、酶等均由大肠杆菌提供。

子代噬菌体从宿主细胞裂解释放。

3. 噬菌体侵染细菌的实验

实验方法:放射性同位素标记技术

哪一种物质进入了大肠杆菌体内?

DNA和蛋白质不能直接看到,怎么办?

放射性元素分别标记DNA、蛋白质

选择什么元素进行放射性标记

蛋白质组成元素:

DNA组成元素:

C、H、O、N、S

C、H、O、N、P

35S

32P

35S

32P

能否用14C标记蛋白质、DNA?

能否用35S、32P标记同一个T2噬菌体?

怎样标记噬菌体?能否在含放射性同位素的培养基中标记噬菌体?

噬菌体是病毒,无法单独在培养基上存活,应用含被标记的大肠杆菌培养基培养噬菌体。

①先培氧大肠杆菌细菌

含35S的培养基+大肠杆菌 含35S的大肠杆菌

含32P的培养基+大肠杆菌 含32P的大肠杆菌

②再培养噬菌体

+T2噬菌体 含35S T2的噬菌体

+T2噬菌体 含32P T2的噬菌体

实验过程:

3. 噬菌体侵染细菌的实验

标记T2噬菌体

实验过程:

3. 噬菌体侵染细菌的实验

标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌

标记的T2噬菌体

侵染大肠杆菌

搅拌

离心并检测放射性

使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离

让上清液中析出重量较轻的噬菌体颗粒,沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。

短时间保温

保温目的:使噬菌体侵染大肠杆菌;时间适宜。

保温时间过短,部分噬菌体还未侵染大肠杆菌;

保温时间过长,部分子代噬菌体已经释放。

3. 噬菌体侵染细菌的实验

35S标记的噬菌体侵染细菌:

35S标记的噬菌体

大肠杆菌

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很高

沉淀物放射性很低

子代噬菌体中无35S

说明蛋白质没有进入大肠杆菌

子代噬菌体不具有亲代噬菌体的蛋白质。

3. 噬菌体侵染细菌的实验

32P标记的噬菌体侵染细菌:

32P标记的噬菌体

子代噬菌体中含32P

大肠杆菌

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很低

沉淀物放射性很高

注意:不能说蛋白质不是遗传物质。

说明DNA进入大肠杆菌;

子代噬菌体具有亲代噬菌体提供的DNA。

实验结论:DNA是真正的遗传物质

讨论以下问题,展示学习成果:

35S标记的实验发现沉淀物中也有放射性,可能是什么原因造成的?

32P标记的实验发现上清液中也有放射性,可能是什么原因造成的?

思考·讨论

搅拌不充分导致部分蛋白质外壳吸附在细菌上,离心时随细菌到沉淀物中。

保温时间过短,部分噬菌体还未侵染细菌;

保温时间过长,部分子代噬菌体已经释放。

讨论以下问题,展示学习成果:

艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料,以细菌或病毒作为实验材料具有哪些优点?

思考·讨论

个体小,结构简单,细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,只有核酸和蛋白质外壳,易于观察因遗传物质改变导致的结构和功能的变化;繁殖快,细菌20-30min就可繁殖一代,病毒短时间内可大量繁殖。。

讨论以下问题,展示学习成果:

从控制自变量的角度,艾弗里实验的基本思路是什么?在实际操作过程中最大的困难是什么?

思考·讨论

艾弗里在每个实验组中特异性地去除了一种物质,然后观察在没有这种物质的情况下,实验结果会有什么变化。

最大的困难是,如何彻底去除细胞中含有的某种物质(如糖类、脂质、蛋白质等

讨论以下问题,展示学习成果:

艾弗里和赫尔希等人都分别采用了哪些技术手段来实现他们的实验设计?这对于你认识科学与技术之间的相互关系有什么启示?

思考·讨论

艾弗里采用的主要技术手段:细菌的培养技术、物质的提纯和鉴定技术等;赫尔希采用的主要技术手段:噬菌体培养技术、同位素标记技术、物质的提纯和分离技术等。

启示:科学成果的取得必须有技术手段作保证,技术的发展需要以科学原理为基础,因此,科学与技术是相互支持、相互促进的。

艾弗里实验 噬菌体侵染细菌实验

处理方式

对照原则

实验结论

设计思路 直接分离

同位素标记法

S型细菌的分离物质分别与

R型细菌混合培养相互对照

分别标记噬菌体DNA和蛋白质的两组实验相互对照

设法将DNA与其他物质分开,

单独地直接研究各自不同的遗传功能

证明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质

证明DNA是遗传物质。

但不能有效证明蛋白质不是遗传物质(有争议)

两个经典实验的比较

4

绝大多数生物遗传物质是DNA

4.1 RNA是遗传物质的实验证据

实验材料:烟草花叶病毒、烟草

实验过程:

烟草花叶病毒

模式图

蛋白质

RNA

分别侵染健康烟草植株

得到全新病毒

不能得到病毒

RNA

蛋白质

患病

不患病

实验结论:RNA是烟草花叶病毒的遗传物质

4.2 不同生物的遗传物质

项目 核酸 遗传物质 类型 核苷酸种类 碱基 种类 类型 核苷酸种类 碱基

种类

细胞 生物 真核细胞 DNA和RNA ____ ___ DNA 4 4

原核生物 DNA和RNA 8 5 _____ ___ ___

非细胞生物 (病毒) DNA病毒 DNA 4 4 _____ ___ ___

RNA病毒 RNA ___ ___ RNA 4 4

8

5

DNA

4

4

DNA

4

4

4

4

4.2 不同生物的遗传物质

一切生物的遗传物质是核酸。

凡是具有细胞结构的生物,既有DNA,又有RNA,遗传物质是DNA。

在只含RNA的少数病毒(烟草花叶病毒、HIV、SARS、流感、禽流感)中,RNA才作为遗传物质。

由于大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。但肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验只能证明DNA是遗传物质。

5

课堂小结

5. 课堂小结

遗传物质

DNA是主要遗传物质的证据

RNA是遗传物质的证据

肺炎链球菌的转化实验(格里菲思)

肺炎链球菌的转化实验(艾弗里)

噬菌体侵染细菌的实验( 赫尔希、蔡斯)

烟草花叶病毒侵染烟草的实验

DNA是主要的遗传物质的

新冠肺炎和疫苗

6

练习与应用

.

1.枯草杆菌具有不同类型,其中一种类型能合成组氨酸。将从这种菌中提取的某种物质,加入培养基中,培养不能合成组氨酸的枯草杆菌结果获得了活的能合成组氨酸的枯草杆菌。这种物质可能是( )

A.多肽 B.多糖 C.组氨酸 D. DNA

D

6.1 概念检测

.

2.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验表明( )

A.DNA是遗传物质

B.遗传物质包括蛋白质和DNA

C.病毒中有DNA,但没有蛋白质

D.细菌中有DNA,但没有蛋白质

A

6.1 概念检测

.

6.2 拓展应用

1.T2噬菌体侵染大肠杆菌时,只有噬菌体的DNA进入细菌的细胞中,噬菌体的蛋白质外壳留在细胞外。大肠杆菌裂解后,释放出的大量噬菌体却同原来的噬菌体一样具有蛋白质外壳。请分析子代噬菌体的蛋白质外壳的来源。

实验表明噬菌体在侵染大肠杆菌时,进入大肠杆菌内的主要是DNA,而大多数蛋白质却留在大肠杆菌外面。因此,大肠杆菌裂解后,释放出的子代噬菌体是利用亲代噬菌体的遗传信息,以大肠杆菌的氨基酸为原料来合成蛋白质外壳的。

.

6.2 拓展应用

2.结合肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验,分析DNA作为遗传物质所具备的特点。

肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明,作为遗传物质至少要具备以下几个特点:能够精确的自我复制;能够指导蛋白合成,从而控制生物的性状和新陈代谢的过程,具有储存遗传信息的能力,结构比较稳定,等等。

谢谢聆听!

同学们辛苦啦!

第3章 基因的本质

第1节 DNA是主要的遗传物质

聚焦

1

科学家是怎样证明DNA是遗传物质的?

2

为什么说DNA是主要的遗传物质?

3

通过对科学家揭示DNA是遗传物质过程的分析,你对科学发现的过程和方法有哪些领悟

问题探讨

20世纪中叶,科学家发现:染色体主要由蛋白质和DNA组成。这两种物质,究竟哪一种是遗传物质呢?

这个问题曾引起生物界激烈的讨论。

讨论:你认为遗传物质可能具有什么特点?

蛋白质

DNA

染色体

染色体、蛋白质和DNA示意图

①储存大量的遗传信息。

②可以准确地复制,并传递给下一代。

③结构比较稳定等。

1

对遗传物质的早期推测

1. 对遗传物质的早期推测

蛋白质是由多种氨基酸连接而成的生物大分子;

氨基酸多种多样排列顺序,可能蕴含着遗传信息。

没发现其他大分子有类似的结构特点。

20世纪早期,人们认为什么是遗传物质?为什么?

时间:20世纪20年代

——蛋白质是生物体的遗传物质

蛋白质形成过程示意图

1. 对遗传物质的早期推测

时间:20世纪30年代

DNA是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子;

脱氧核苷酸化学组成包括磷酸、脱氧核糖、碱基;

脱氧核苷酸有4种,每一种有一个特定的碱基。

——蛋白质是遗传物质的观点占主导地位

但是,对DNA结构没有清晰认识。

是蛋白质!

是DNA

艾弗里

(O.Avery)

赫尔希

(A.D.Hershey)

格里菲思

(F.Griffith)

蔡斯

(M.C.Chase)

DNA是遗传物质的实验探索

1928年格里菲斯——肺炎链球菌的转化实验

(体内转化实验)

1944年艾弗里——肺炎链球菌的转化实验

(体外转化实验)

基础

艾弗里

(O.Avery)

格里菲思

(F.Griffith)

2

肺炎链球菌的转化实验

2.1 肺炎链球菌体内转化实验

项目 S型细菌 R型细菌

菌落

菌体

有无毒性

表面光滑

表面粗糙

可致病。使人和小鼠患肺

炎,小鼠并发败血症死亡

无

多糖类的荚膜

科学家:格里菲斯(F.Griffith)

实验材料:肺炎链球菌、小鼠

1918年,欧洲暴发了“西班牙流感”,同年,美国也受到波及。事后统计,全球共有约5 000万人在这场大流感中丧生。这场灾难的真正凶手虽然是甲型H1N1流感病毒,但最终导致人员死亡的真正病因就是由肺炎链球菌引起的细菌性肺炎。

面对肺炎链球菌的肆虐,人们加快了疫苗研制的进度。1928年,英国细菌学家格里菲斯(Frederick Griffith)发现了两种不同的肺炎链球菌,一种是有荚膜、毒力强、菌落呈光滑型(S)的3型肺炎链球菌,另一种是无荚膜、毒力减弱、菌落呈粗糙型(R)的2型肺炎链球菌。经过试验,前一种对实验白鼠有毒,而后一种没有毒。

科学背景

败血症

败血症(septicemia),是指细菌进入血液循环,并在其中生长繁殖、产生毒素而引起的全身性严重感染。临床表现为发热、严重毒血症状、皮疹瘀点、肝脾肿大和白细胞数增高等。分革兰阳性球菌败血症、革兰阴性杆菌败血症和脓毒败血症。以抗生素治疗为主,辅以其他治疗方法。预防措施为避免皮肤粘膜受损,防止细菌感染。

科学背景

讨论以下问题,展示学习成果:

对比第一、第二组的实验现象,说明了什么?

对比第二、第三组的实验现象,说明了什么?

为什么四组小鼠会死亡并分离出S型活细菌?

思考·讨论

R型细菌无致病性;S型细菌有致病性,能使小鼠死亡。

加热杀死的S型细菌不能使小鼠死亡。

加热杀死的S型细菌使部分活的R型细菌发生了转化,变成了活的S型细菌。

第二组

注射R型活细菌

小鼠不死亡

第一组

小鼠死亡,

分离出S型活细菌

注射S型活细菌

小鼠不死亡

第三组

注射加热致死的S型细菌

小鼠死亡,

分离出S型活细菌

第四组

R型活细菌+

加热致死S型细菌混合注射

2.1 肺炎链球菌体内转化实验

2.1 肺炎链球菌体内转化实验

格里菲思实验结果推论:

已经加热杀死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化成为S型活细菌的活性物质——转化因子。

R

+

S

活R

死S

小鼠死亡

S

活S

S中的转化因子

弗雷德里克·格里菲斯(Frederick Griffith)

究竟是什么物质呢

讨论以下问题,展示学习成果:

探究“转化因子”究竟是什么?你有什么样的设计思路,关键是什么?

思考·讨论

RNA

脂质

多糖

关键思路:

S型细菌组分图

将DNA与蛋白质等其他物质分开,单独、直接地观察它们的作用。

DNA

蛋白质

2.2 肺炎链球菌体外转化实验

科学家:艾弗里(O.Avery)

实验材料:肺炎链球菌

实验方法:酶解法

加热致死的S型细菌破碎后去除大多数蛋白质、糖类、脂质,制成S型细菌的提取液;

首先确定粗提取液在体外是否具有转化能力。

通过一定的方法逐步去除该提取液(主要含DNA,还有其他四种化学物质)中的某一成分。

如果去除某种成分后丧失转化能力,则去除的成分是转化必需成分。

如果去除某种成分后仍保持转化能力,则去除的成分是转化非必需成分。

艾弗里

(O.Avery)

2.2 肺炎链球菌体外转化实验

第一组

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

第二至四组

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取物

+

混合

混合

第五组

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取物

+

混合

DNA酶

蛋白酶(RNA酶、酯酶)

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

只长R型细菌

2.2 肺炎链球菌体外转化实验

实验结论:

DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

注意事项:

艾弗里的体外转化实验既证明了DNA是遗传物质,同时证明了蛋白质等不是遗传物质;

被转化的R型菌只是少量,在培养后既有R型细菌又有S型细菌的培养基中,R型菌的菌落占多数。

S型细菌的DNA不能使小鼠致死。

S型菌

荚膜

控制荚膜形成的X基因

加热

杀死

被破坏的S型菌

X基因吸附在R型菌表面

X基因进入R型菌

重组

少数R型菌转化成S型菌

知识拓展

基因重组

R型细菌转化为S型细菌的本质:

加热作用原理:

80-100 ℃的温度会使蛋白质变性失活,空间结构发生改变,不可逆。

加热时DNA结构也会被破坏,双链解开;但是当温度恢复至室温后,DNA双链能够重新恢复。

科学方法

自变量控制中的“加法原理” 和“减法原理”

与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”。例如在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验中,与对照组相比,实验组分别作加温、滴加FeCl3溶液、滴加肝脏研磨液的处理,利用了“加法原理”;

与常态相比,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。例如在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这利用了“减法原理”。

科学背景

不过, 对 DNA 作用的怀疑主要是认为“DNA无法承担携带复杂的遗传信息的任务”。

当时生物化学界的权威列文由于受到计量精度的限制, 误以为 DNA分子中4 种碱基含量都是一样的, 提出了 4 种核苷酸组合成一个单元, 然后这些单元聚合形成 DNA 的“四核苷酸假说”, 这样的DNA 就与糖原一样, 是同一结构高度重复的多聚体( ATCGATCG……的高度重复) , 很难想象它能承载复杂的遗传信息。

艾弗里

(O.Avery)

3

噬菌体侵染细菌的实验

3. 噬菌体侵染细菌的实验

科学家:赫尔希(A.D.Hershey)、蔡斯(M.C.Chase)

实验材料:T2噬菌体(细菌病毒)

T2噬菌体的模式图

是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒;

头部和尾部的外壳都是由蛋白质构成的,头部含有DNA。(化学组成中,60%是蛋白质,40%DNA)

噬菌体侵染细菌的

电镜照片

3. 噬菌体侵染细菌的实验

噬菌体侵染大肠杆菌增殖过程

吸附

注入

合成

组装

释放

特点:

在自身遗传物质的指导下进行繁殖,利用大肠杆菌体内物质,合成自身的组成成分。(T2噬菌体只提供遗传物质作为模板,脱氧核苷酸、氨基酸、ATP、酶等均由大肠杆菌提供。

子代噬菌体从宿主细胞裂解释放。

3. 噬菌体侵染细菌的实验

实验方法:放射性同位素标记技术

哪一种物质进入了大肠杆菌体内?

DNA和蛋白质不能直接看到,怎么办?

放射性元素分别标记DNA、蛋白质

选择什么元素进行放射性标记

蛋白质组成元素:

DNA组成元素:

C、H、O、N、S

C、H、O、N、P

35S

32P

35S

32P

能否用14C标记蛋白质、DNA?

能否用35S、32P标记同一个T2噬菌体?

怎样标记噬菌体?能否在含放射性同位素的培养基中标记噬菌体?

噬菌体是病毒,无法单独在培养基上存活,应用含被标记的大肠杆菌培养基培养噬菌体。

①先培氧大肠杆菌细菌

含35S的培养基+大肠杆菌 含35S的大肠杆菌

含32P的培养基+大肠杆菌 含32P的大肠杆菌

②再培养噬菌体

+T2噬菌体 含35S T2的噬菌体

+T2噬菌体 含32P T2的噬菌体

实验过程:

3. 噬菌体侵染细菌的实验

标记T2噬菌体

实验过程:

3. 噬菌体侵染细菌的实验

标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌

标记的T2噬菌体

侵染大肠杆菌

搅拌

离心并检测放射性

使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离

让上清液中析出重量较轻的噬菌体颗粒,沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。

短时间保温

保温目的:使噬菌体侵染大肠杆菌;时间适宜。

保温时间过短,部分噬菌体还未侵染大肠杆菌;

保温时间过长,部分子代噬菌体已经释放。

3. 噬菌体侵染细菌的实验

35S标记的噬菌体侵染细菌:

35S标记的噬菌体

大肠杆菌

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很高

沉淀物放射性很低

子代噬菌体中无35S

说明蛋白质没有进入大肠杆菌

子代噬菌体不具有亲代噬菌体的蛋白质。

3. 噬菌体侵染细菌的实验

32P标记的噬菌体侵染细菌:

32P标记的噬菌体

子代噬菌体中含32P

大肠杆菌

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很低

沉淀物放射性很高

注意:不能说蛋白质不是遗传物质。

说明DNA进入大肠杆菌;

子代噬菌体具有亲代噬菌体提供的DNA。

实验结论:DNA是真正的遗传物质

讨论以下问题,展示学习成果:

35S标记的实验发现沉淀物中也有放射性,可能是什么原因造成的?

32P标记的实验发现上清液中也有放射性,可能是什么原因造成的?

思考·讨论

搅拌不充分导致部分蛋白质外壳吸附在细菌上,离心时随细菌到沉淀物中。

保温时间过短,部分噬菌体还未侵染细菌;

保温时间过长,部分子代噬菌体已经释放。

讨论以下问题,展示学习成果:

艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料,以细菌或病毒作为实验材料具有哪些优点?

思考·讨论

个体小,结构简单,细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,只有核酸和蛋白质外壳,易于观察因遗传物质改变导致的结构和功能的变化;繁殖快,细菌20-30min就可繁殖一代,病毒短时间内可大量繁殖。。

讨论以下问题,展示学习成果:

从控制自变量的角度,艾弗里实验的基本思路是什么?在实际操作过程中最大的困难是什么?

思考·讨论

艾弗里在每个实验组中特异性地去除了一种物质,然后观察在没有这种物质的情况下,实验结果会有什么变化。

最大的困难是,如何彻底去除细胞中含有的某种物质(如糖类、脂质、蛋白质等

讨论以下问题,展示学习成果:

艾弗里和赫尔希等人都分别采用了哪些技术手段来实现他们的实验设计?这对于你认识科学与技术之间的相互关系有什么启示?

思考·讨论

艾弗里采用的主要技术手段:细菌的培养技术、物质的提纯和鉴定技术等;赫尔希采用的主要技术手段:噬菌体培养技术、同位素标记技术、物质的提纯和分离技术等。

启示:科学成果的取得必须有技术手段作保证,技术的发展需要以科学原理为基础,因此,科学与技术是相互支持、相互促进的。

艾弗里实验 噬菌体侵染细菌实验

处理方式

对照原则

实验结论

设计思路 直接分离

同位素标记法

S型细菌的分离物质分别与

R型细菌混合培养相互对照

分别标记噬菌体DNA和蛋白质的两组实验相互对照

设法将DNA与其他物质分开,

单独地直接研究各自不同的遗传功能

证明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质

证明DNA是遗传物质。

但不能有效证明蛋白质不是遗传物质(有争议)

两个经典实验的比较

4

绝大多数生物遗传物质是DNA

4.1 RNA是遗传物质的实验证据

实验材料:烟草花叶病毒、烟草

实验过程:

烟草花叶病毒

模式图

蛋白质

RNA

分别侵染健康烟草植株

得到全新病毒

不能得到病毒

RNA

蛋白质

患病

不患病

实验结论:RNA是烟草花叶病毒的遗传物质

4.2 不同生物的遗传物质

项目 核酸 遗传物质 类型 核苷酸种类 碱基 种类 类型 核苷酸种类 碱基

种类

细胞 生物 真核细胞 DNA和RNA ____ ___ DNA 4 4

原核生物 DNA和RNA 8 5 _____ ___ ___

非细胞生物 (病毒) DNA病毒 DNA 4 4 _____ ___ ___

RNA病毒 RNA ___ ___ RNA 4 4

8

5

DNA

4

4

DNA

4

4

4

4

4.2 不同生物的遗传物质

一切生物的遗传物质是核酸。

凡是具有细胞结构的生物,既有DNA,又有RNA,遗传物质是DNA。

在只含RNA的少数病毒(烟草花叶病毒、HIV、SARS、流感、禽流感)中,RNA才作为遗传物质。

由于大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。但肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验只能证明DNA是遗传物质。

5

课堂小结

5. 课堂小结

遗传物质

DNA是主要遗传物质的证据

RNA是遗传物质的证据

肺炎链球菌的转化实验(格里菲思)

肺炎链球菌的转化实验(艾弗里)

噬菌体侵染细菌的实验( 赫尔希、蔡斯)

烟草花叶病毒侵染烟草的实验

DNA是主要的遗传物质的

新冠肺炎和疫苗

6

练习与应用

.

1.枯草杆菌具有不同类型,其中一种类型能合成组氨酸。将从这种菌中提取的某种物质,加入培养基中,培养不能合成组氨酸的枯草杆菌结果获得了活的能合成组氨酸的枯草杆菌。这种物质可能是( )

A.多肽 B.多糖 C.组氨酸 D. DNA

D

6.1 概念检测

.

2.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验表明( )

A.DNA是遗传物质

B.遗传物质包括蛋白质和DNA

C.病毒中有DNA,但没有蛋白质

D.细菌中有DNA,但没有蛋白质

A

6.1 概念检测

.

6.2 拓展应用

1.T2噬菌体侵染大肠杆菌时,只有噬菌体的DNA进入细菌的细胞中,噬菌体的蛋白质外壳留在细胞外。大肠杆菌裂解后,释放出的大量噬菌体却同原来的噬菌体一样具有蛋白质外壳。请分析子代噬菌体的蛋白质外壳的来源。

实验表明噬菌体在侵染大肠杆菌时,进入大肠杆菌内的主要是DNA,而大多数蛋白质却留在大肠杆菌外面。因此,大肠杆菌裂解后,释放出的子代噬菌体是利用亲代噬菌体的遗传信息,以大肠杆菌的氨基酸为原料来合成蛋白质外壳的。

.

6.2 拓展应用

2.结合肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验,分析DNA作为遗传物质所具备的特点。

肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明,作为遗传物质至少要具备以下几个特点:能够精确的自我复制;能够指导蛋白合成,从而控制生物的性状和新陈代谢的过程,具有储存遗传信息的能力,结构比较稳定,等等。

谢谢聆听!

同学们辛苦啦!

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成