20青山不老 同步练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 20青山不老 同步练习(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 261.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 20:54:38 | ||

图片预览

文档简介

20*青山不老 同步练习

一、选择题

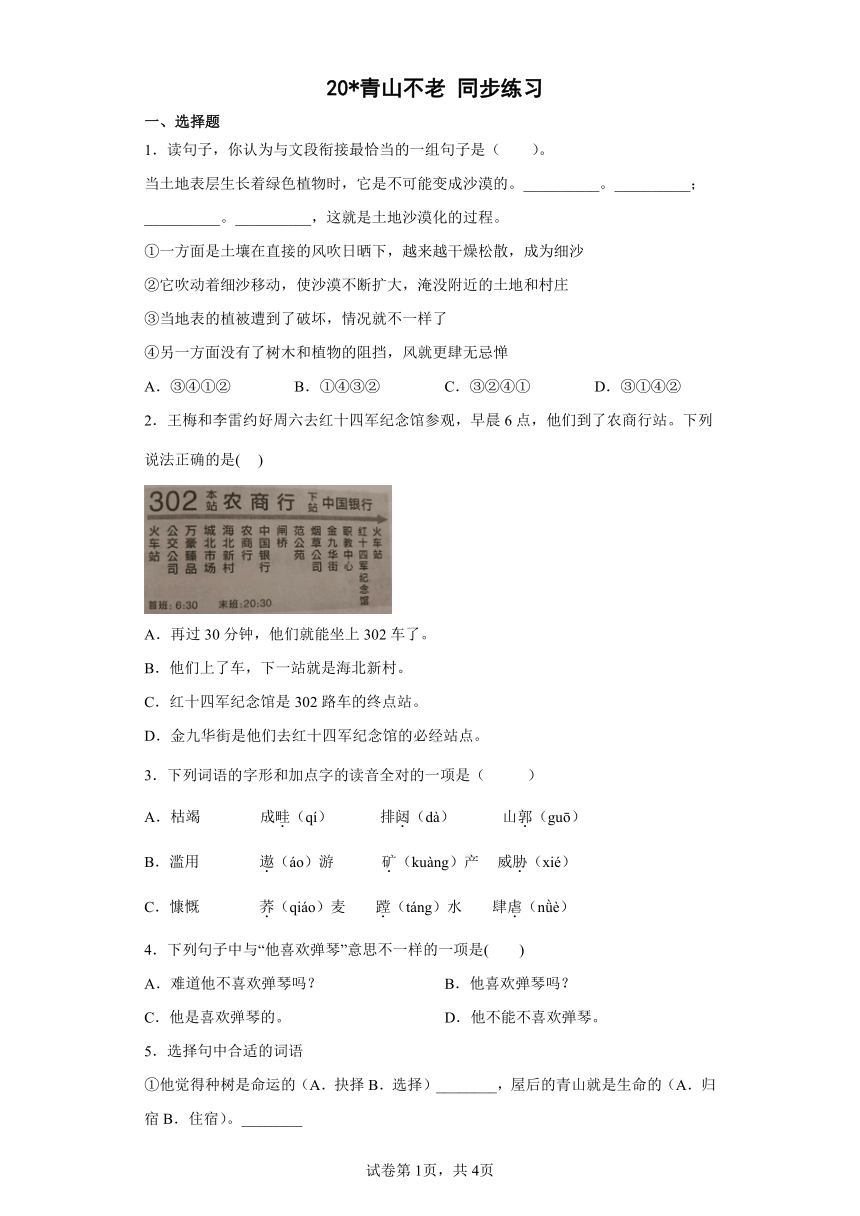

1.读句子,你认为与文段衔接最恰当的一组句子是( )。

当土地表层生长着绿色植物时,它是不可能变成沙漠的。__________。__________;__________。__________,这就是土地沙漠化的过程。

①一方面是土壤在直接的风吹日晒下,越来越干燥松散,成为细沙

②它吹动着细沙移动,使沙漠不断扩大,淹没附近的土地和村庄

③当地表的植被遭到了破坏,情况就不一样了

④另一方面没有了树木和植物的阻挡,风就更肆无忌惮

A.③④①② B.①④③② C.③②④① D.③①④②

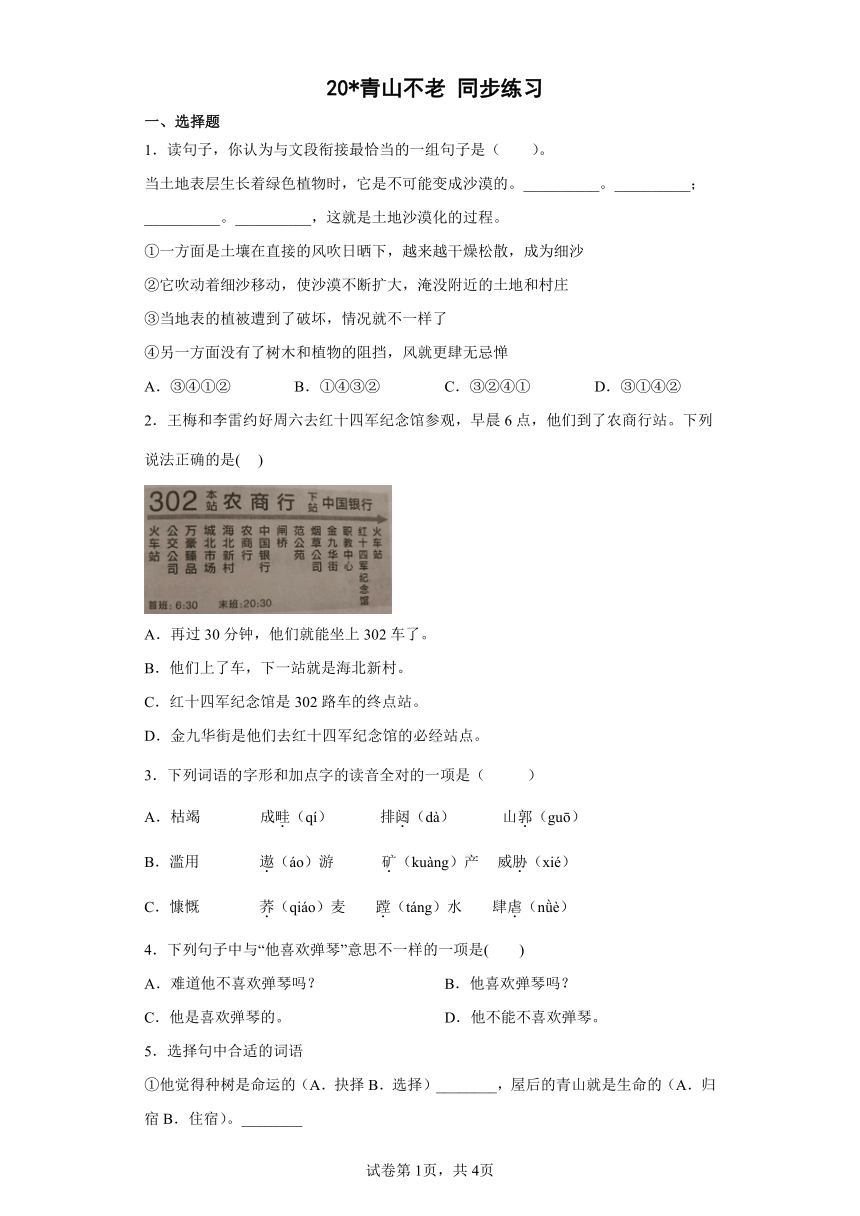

2.王梅和李雷约好周六去红十四军纪念馆参观,早晨6点,他们到了农商行站。下列说法正确的是( )

A.再过30分钟,他们就能坐上302车了。

B.他们上了车,下一站就是海北新村。

C.红十四军纪念馆是302路车的终点站。

D.金九华街是他们去红十四军纪念馆的必经站点。

3.下列词语的字形和加点字的读音全对的一项是( )

A.枯竭 成畦(qí) 排闼(dà) 山郭(guō)

B.滥用 遨(áo)游 矿(kuàng)产 威胁(xié)

C.慷慨 荞(qiáo)麦 蹚(táng)水 肆虐(nǜè)

4.下列句子中与“他喜欢弹琴”意思不一样的一项是( )

A.难道他不喜欢弹琴吗? B.他喜欢弹琴吗?

C.他是喜欢弹琴的。 D.他不能不喜欢弹琴。

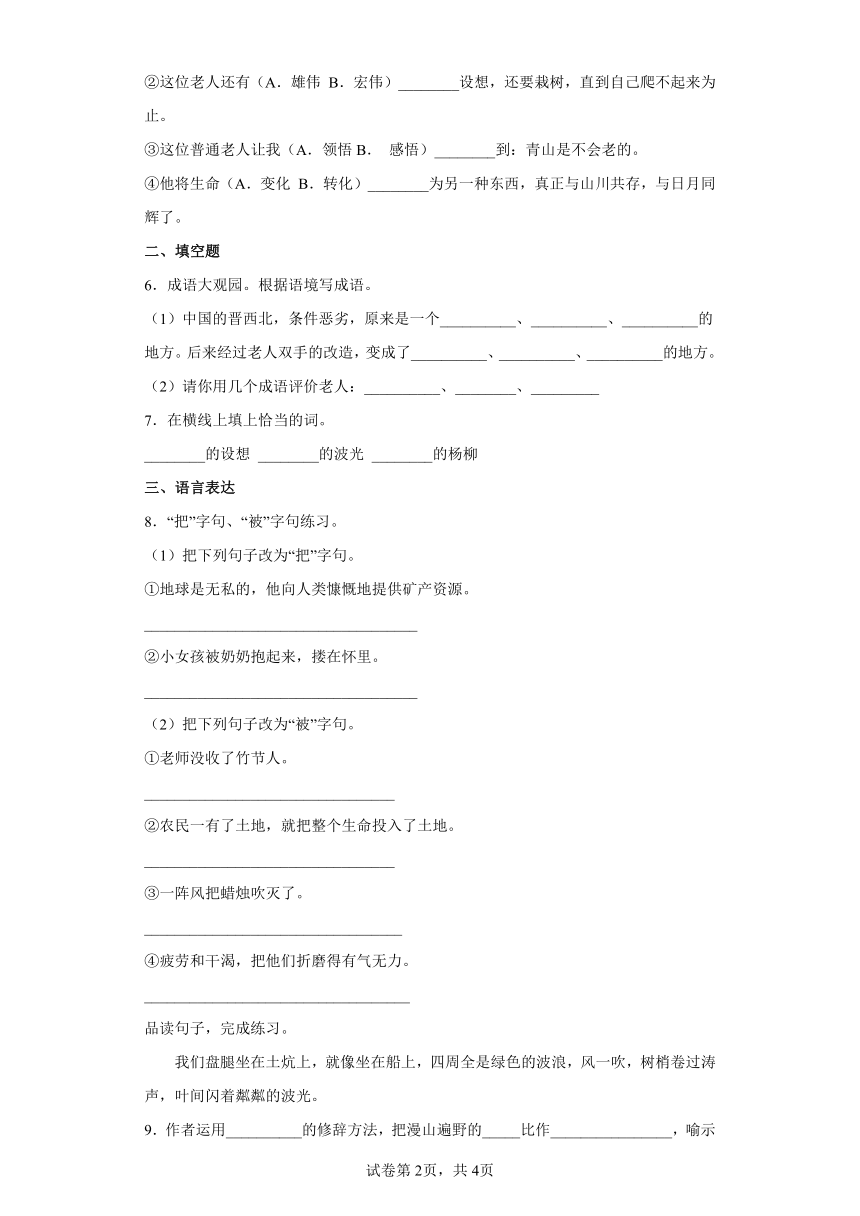

5.选择句中合适的词语

①他觉得种树是命运的(A.抉择B.选择)________,屋后的青山就是生命的(A.归宿B.住宿)。________

②这位老人还有(A.雄伟 B.宏伟)________设想,还要栽树,直到自己爬不起来为止。

③这位普通老人让我(A.领悟B. 感悟)________到:青山是不会老的。

④他将生命(A.变化 B.转化)________为另一种东西,真正与山川共存,与日月同辉了。

二、填空题

6.成语大观园。根据语境写成语。

(1)中国的晋西北,条件恶劣,原来是一个__________、__________、__________的地方。后来经过老人双手的改造,变成了__________、__________、__________的地方。

(2)请你用几个成语评价老人:__________、________、_________

7.在横线上填上恰当的词。

________的设想 ________的波光 ________的杨柳

三、语言表达

8.“把”字句、“被”字句练习。

(1)把下列句子改为“把”字句。

①地球是无私的,他向人类慷慨地提供矿产资源。

____________________________________

②小女孩被奶奶抱起来,搂在怀里。

____________________________________

(2)把下列句子改为“被”字句。

①老师没收了竹节人。

_________________________________

②农民一有了土地,就把整个生命投入了土地。

_________________________________

③一阵风把蜡烛吹灭了。

__________________________________

④疲劳和干渴,把他们折磨得有气无力。

___________________________________

品读句子,完成练习。

我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷过涛声,叶间闪着粼粼的波光。

9.作者运用__________的修辞方法,把漫山遍野的_____比作________________,喻示老人___________,为___________所作出的巨大贡献。

10.用上面的修辞方法写一个句子:我们荡舟漓江,就像_______________。

四、现代文阅读

阅读短文。完成练习。

①要把大亮山变成林海,需要大量的树苗,可没有资金去哪儿弄树苗呢?杨善洲不得不把平时种下的几十盆盆景也全部移种到大亮山上。如今这些庭院花禾都已经成为挺拔的大树,成为装点大亮山的一抹别致的色彩。

②最让人震撼的还不是这些巨型盆景,而是20年前杨善洲从街上捡回来的果核,如今已经成长为一大片繁茂的树林。

③“当时没钱买苗木,怎么办呢?只好去街上捡果核。”拄着拐杖站在大亮山上最初种树的地方,杨善洲指着一大片林子说。在资金极其短缺的创业之初,捡果核育苗栽种成为杨善洲破解苗木困局的主要方法。每次回到城里,他就到马路上捡别人随意扔掉的果核,然后放到家里用麻袋装好,积少成多后便用马驮到山上。

11.从短文中找出两个修饰树木或树林的词语:________和________。

12.杨善洲为了解决树苗短缺的问题,想的两个办法是:________和________。

13.第②段提到繁茂的树林“最让人震撼”,其原因是( )

A.树木的数量多

B.树林的面积大

C.这是一枚枚小小的果核长成的

14.从短文中,我们可以真切地感受到杨善洲________的高贵品质。

我爱这土地

艾 青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱: 这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流, 这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。 为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……

(选自《百年新诗代表作 现代卷》)

15.诗歌中鸟儿歌唱土地、 、 和黎明,其中“土地”象征 ,“黎明”象征着 。

16.文中的省略号表示_________,破折号表示_____。

17.判断题。

(1) “无止息地吹刮着的激怒的风”,土地上空吹刮着的风,象征人民心中对侵略者暴行的愤怒。( )

(2)诗歌用“嘶哑”来形容鸟的喉咙,让人体味到其中经历的坎坷和辛酸。( )

(3) “为什么我的眼里常含泪水?”中的“我”指鸟。( )

18.诗歌中写到“连羽毛也腐烂在土地里面”,你是如何理解这句话的?

_____________________________

19.这种诗歌流露了作者怎样一种感情?

_____________________________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

略

2.C

略

3.B

【详解】

A.排闼(tà)

C.蹚水(tāng)肆虐(nüè)

4.B

【详解】

A.反问句,答案就在问句中:他喜欢弹琴。

B.疑问句,答案不确定。

C.陈述句:他喜欢弹琴。

D.双重否定表肯定:他喜欢弹琴。

5. B A B A B

【详解】

选择与抉择都有“剔出、挑选”的意思,二者在一般情况下是可以互用的。

归宿:人或事物的最终着落,结局。住宿:过夜,多指在外暂住。

雄伟:体貌勇壮魁梧。宏伟:气势雄伟。

领悟:体会,解悟。感悟:是人们对特定事物或经历所产生的感想与体悟。真正的感悟来源于人们的亲身经历与感受,有的是渐渐的领悟,有的则是瞬间的开悟。正是不断的感悟使人们对人生、对事物以及对世界的看法发生改变。

变化:指人或事物产生新的状况。转化:指改变,改换。

6. 黄沙漫天 寸草不生 飞沙走石 绿意盎然 松涛阵阵 绿树成阴 无私奉献 坚持不懈 日月同辉

【详解】

查了成语的积累,成语是词汇中特有的长期沿用的固定成语,来自于古代经典或著作、历史故事和人们的口头故事。成语的意思精辟,往往隐含于字面意义之中,不是其构成成分意义的简单相加。

黄沙漫天:风大将地面上的沙土吹起,现在多指是由气候、环境恶劣导致。

寸草不生:形容土地贫瘠,连一点儿草都不长。亦形容灾情严重。

飞沙走石:沙子飞扬,石块滚动,形容风很大:骤然狂风大作,~,天昏地暗。

绿意盎然:鲜花盛开,春意盎然。

松涛阵阵:松涛阵阵是指风吹松林,松枝互相碰击发出的如波涛般的声音。常见于夜晚安静时刻。

绿树成阴:绿树成荫,也做绿树成阴,树木枝叶茂密,遮蔽了阳光的意思。

无私奉献:形容不求回报的付出 。

坚持不懈:坚持到底,一点不松懈。

日月同辉:太阳和月亮同时悬挂在天空。

7. 奇特 闪闪 垂落

【详解】

本题主要考查学生准确运用修饰语的能力,在于平时对词语的积累和对课文的掌握。这道题从结构上看是“形容词(或限制词)+的+名词” 横线上应填形容词(或限制词),应注意搭配合理。比如:奇特的设想、闪闪的波光、垂落的杨柳。

【点评】

从给出的词语中找规律,掌握词语的结构,做题就容易了。平时在学习课文的过程中积累好词好句。增加词汇量。

8. 地球是无私的,它慷慨地把矿产资源提供给人类。 奶奶把小女孩抱起来,搂在怀里。 竹节人被老师没收了。 农民一有了土地,整个生命就被投给了土地。 蜡烛被一阵风吹灭了。 他们被疲劳和干渴折磨得有气无力。

略

9. 比喻 树木 绿色的波浪 投身山林 改造山沟

10.荡舟在一条明亮的玻璃带上

9.考查学生对比喻句的掌握能力。比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

故答案为:比喻 树木 绿色的波浪 投身山林 改造山沟。

10.考查学生仿写比喻句的能力。仿写句子是指在一定的语言环境中,根据语言表达的需要,参照题干所提供的句式,另写一个或多个句式相同、内容与上下文衔接的句子。

答案为:荡舟在一条明亮的玻璃带上。

11. 挺拔 繁茂

12. 将自家盆景移种到山上 捡果核育苗栽种

13.C

14.坚守信念、无私奉献

11.

本题考查提取信息的能力。注意要找的是“修饰树木”的词语,并且是从文中查找,不能自己随便想。

12.

本题考查对选文信息的筛选。解答时,我们要通读选文,勾画出与题目相关的语句,然后筛选出有效信息。选文中杨善洲遇到的问题是没有资金买树苗,那么,他是怎么解决这个问题的呢?我们找到的相关句子是:“杨善洲不得不把平时种下的几十盆盆景全部移种到大亮山上”、“当时没钱买苗木,怎么办呢?只好去街上捡果核”、“在资金极其短缺的创业之初,捡果核育苗栽种成为杨善洲破解苗木困局的主要途径”等,通过梳理这些句子,我们就能写出答案。

13.

本题考查对选文内容的理解。解答时,我们先找到与题目相关的句子,然后联系上下文进行理解。选文中“最让人震撼的还不是这些巨型盆景,而是20年前杨善洲从街上捡回来的果核,如今已经成长为一大片繁茂的树林”,已经点明这片树林是由一粒粒果核成长起来的,再结合下文中杨善洲用果核育苗栽种的艰难经历,我们不难找到这片“繁茂的树林”令人震撼的原因。

14.

本题考查对选文的理解。解答时,我们应先仔细读选文,看看选文写了哪些事,抓住这些事中能体现人物品质的词句用心体会。选文描写了杨善洲通过把家中的盆景移植到山上、捡果核育苗栽种的方法,解决了树苗短缺的问题。从这些事例中,我们看到了他绿化大亮山的艰辛,体会到他为了绿化事业所付出的努力,以及他对绿化事业的坚持不懈。

15.河流 风 当时被日本帝国主义侵略的中国 人民为之奋斗献身的独立自由的曙光, 必将降临于这片土地。

16. 语意未尽 转折

17.(1)√ (2)√ (3)×

18.这句话表明作者愿为祖国奉献一切的决心。

19.这首诗歌表达了作者对多灾多难的祖国深沉的爱,抒发了那个时代,为祖国的独立自由而奋斗献身的中华儿女的共同心声。

15.略

16.略

17.略

18.略

19.略

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.读句子,你认为与文段衔接最恰当的一组句子是( )。

当土地表层生长着绿色植物时,它是不可能变成沙漠的。__________。__________;__________。__________,这就是土地沙漠化的过程。

①一方面是土壤在直接的风吹日晒下,越来越干燥松散,成为细沙

②它吹动着细沙移动,使沙漠不断扩大,淹没附近的土地和村庄

③当地表的植被遭到了破坏,情况就不一样了

④另一方面没有了树木和植物的阻挡,风就更肆无忌惮

A.③④①② B.①④③② C.③②④① D.③①④②

2.王梅和李雷约好周六去红十四军纪念馆参观,早晨6点,他们到了农商行站。下列说法正确的是( )

A.再过30分钟,他们就能坐上302车了。

B.他们上了车,下一站就是海北新村。

C.红十四军纪念馆是302路车的终点站。

D.金九华街是他们去红十四军纪念馆的必经站点。

3.下列词语的字形和加点字的读音全对的一项是( )

A.枯竭 成畦(qí) 排闼(dà) 山郭(guō)

B.滥用 遨(áo)游 矿(kuàng)产 威胁(xié)

C.慷慨 荞(qiáo)麦 蹚(táng)水 肆虐(nǜè)

4.下列句子中与“他喜欢弹琴”意思不一样的一项是( )

A.难道他不喜欢弹琴吗? B.他喜欢弹琴吗?

C.他是喜欢弹琴的。 D.他不能不喜欢弹琴。

5.选择句中合适的词语

①他觉得种树是命运的(A.抉择B.选择)________,屋后的青山就是生命的(A.归宿B.住宿)。________

②这位老人还有(A.雄伟 B.宏伟)________设想,还要栽树,直到自己爬不起来为止。

③这位普通老人让我(A.领悟B. 感悟)________到:青山是不会老的。

④他将生命(A.变化 B.转化)________为另一种东西,真正与山川共存,与日月同辉了。

二、填空题

6.成语大观园。根据语境写成语。

(1)中国的晋西北,条件恶劣,原来是一个__________、__________、__________的地方。后来经过老人双手的改造,变成了__________、__________、__________的地方。

(2)请你用几个成语评价老人:__________、________、_________

7.在横线上填上恰当的词。

________的设想 ________的波光 ________的杨柳

三、语言表达

8.“把”字句、“被”字句练习。

(1)把下列句子改为“把”字句。

①地球是无私的,他向人类慷慨地提供矿产资源。

____________________________________

②小女孩被奶奶抱起来,搂在怀里。

____________________________________

(2)把下列句子改为“被”字句。

①老师没收了竹节人。

_________________________________

②农民一有了土地,就把整个生命投入了土地。

_________________________________

③一阵风把蜡烛吹灭了。

__________________________________

④疲劳和干渴,把他们折磨得有气无力。

___________________________________

品读句子,完成练习。

我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷过涛声,叶间闪着粼粼的波光。

9.作者运用__________的修辞方法,把漫山遍野的_____比作________________,喻示老人___________,为___________所作出的巨大贡献。

10.用上面的修辞方法写一个句子:我们荡舟漓江,就像_______________。

四、现代文阅读

阅读短文。完成练习。

①要把大亮山变成林海,需要大量的树苗,可没有资金去哪儿弄树苗呢?杨善洲不得不把平时种下的几十盆盆景也全部移种到大亮山上。如今这些庭院花禾都已经成为挺拔的大树,成为装点大亮山的一抹别致的色彩。

②最让人震撼的还不是这些巨型盆景,而是20年前杨善洲从街上捡回来的果核,如今已经成长为一大片繁茂的树林。

③“当时没钱买苗木,怎么办呢?只好去街上捡果核。”拄着拐杖站在大亮山上最初种树的地方,杨善洲指着一大片林子说。在资金极其短缺的创业之初,捡果核育苗栽种成为杨善洲破解苗木困局的主要方法。每次回到城里,他就到马路上捡别人随意扔掉的果核,然后放到家里用麻袋装好,积少成多后便用马驮到山上。

11.从短文中找出两个修饰树木或树林的词语:________和________。

12.杨善洲为了解决树苗短缺的问题,想的两个办法是:________和________。

13.第②段提到繁茂的树林“最让人震撼”,其原因是( )

A.树木的数量多

B.树林的面积大

C.这是一枚枚小小的果核长成的

14.从短文中,我们可以真切地感受到杨善洲________的高贵品质。

我爱这土地

艾 青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱: 这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流, 这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。 为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……

(选自《百年新诗代表作 现代卷》)

15.诗歌中鸟儿歌唱土地、 、 和黎明,其中“土地”象征 ,“黎明”象征着 。

16.文中的省略号表示_________,破折号表示_____。

17.判断题。

(1) “无止息地吹刮着的激怒的风”,土地上空吹刮着的风,象征人民心中对侵略者暴行的愤怒。( )

(2)诗歌用“嘶哑”来形容鸟的喉咙,让人体味到其中经历的坎坷和辛酸。( )

(3) “为什么我的眼里常含泪水?”中的“我”指鸟。( )

18.诗歌中写到“连羽毛也腐烂在土地里面”,你是如何理解这句话的?

_____________________________

19.这种诗歌流露了作者怎样一种感情?

_____________________________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

略

2.C

略

3.B

【详解】

A.排闼(tà)

C.蹚水(tāng)肆虐(nüè)

4.B

【详解】

A.反问句,答案就在问句中:他喜欢弹琴。

B.疑问句,答案不确定。

C.陈述句:他喜欢弹琴。

D.双重否定表肯定:他喜欢弹琴。

5. B A B A B

【详解】

选择与抉择都有“剔出、挑选”的意思,二者在一般情况下是可以互用的。

归宿:人或事物的最终着落,结局。住宿:过夜,多指在外暂住。

雄伟:体貌勇壮魁梧。宏伟:气势雄伟。

领悟:体会,解悟。感悟:是人们对特定事物或经历所产生的感想与体悟。真正的感悟来源于人们的亲身经历与感受,有的是渐渐的领悟,有的则是瞬间的开悟。正是不断的感悟使人们对人生、对事物以及对世界的看法发生改变。

变化:指人或事物产生新的状况。转化:指改变,改换。

6. 黄沙漫天 寸草不生 飞沙走石 绿意盎然 松涛阵阵 绿树成阴 无私奉献 坚持不懈 日月同辉

【详解】

查了成语的积累,成语是词汇中特有的长期沿用的固定成语,来自于古代经典或著作、历史故事和人们的口头故事。成语的意思精辟,往往隐含于字面意义之中,不是其构成成分意义的简单相加。

黄沙漫天:风大将地面上的沙土吹起,现在多指是由气候、环境恶劣导致。

寸草不生:形容土地贫瘠,连一点儿草都不长。亦形容灾情严重。

飞沙走石:沙子飞扬,石块滚动,形容风很大:骤然狂风大作,~,天昏地暗。

绿意盎然:鲜花盛开,春意盎然。

松涛阵阵:松涛阵阵是指风吹松林,松枝互相碰击发出的如波涛般的声音。常见于夜晚安静时刻。

绿树成阴:绿树成荫,也做绿树成阴,树木枝叶茂密,遮蔽了阳光的意思。

无私奉献:形容不求回报的付出 。

坚持不懈:坚持到底,一点不松懈。

日月同辉:太阳和月亮同时悬挂在天空。

7. 奇特 闪闪 垂落

【详解】

本题主要考查学生准确运用修饰语的能力,在于平时对词语的积累和对课文的掌握。这道题从结构上看是“形容词(或限制词)+的+名词” 横线上应填形容词(或限制词),应注意搭配合理。比如:奇特的设想、闪闪的波光、垂落的杨柳。

【点评】

从给出的词语中找规律,掌握词语的结构,做题就容易了。平时在学习课文的过程中积累好词好句。增加词汇量。

8. 地球是无私的,它慷慨地把矿产资源提供给人类。 奶奶把小女孩抱起来,搂在怀里。 竹节人被老师没收了。 农民一有了土地,整个生命就被投给了土地。 蜡烛被一阵风吹灭了。 他们被疲劳和干渴折磨得有气无力。

略

9. 比喻 树木 绿色的波浪 投身山林 改造山沟

10.荡舟在一条明亮的玻璃带上

9.考查学生对比喻句的掌握能力。比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

故答案为:比喻 树木 绿色的波浪 投身山林 改造山沟。

10.考查学生仿写比喻句的能力。仿写句子是指在一定的语言环境中,根据语言表达的需要,参照题干所提供的句式,另写一个或多个句式相同、内容与上下文衔接的句子。

答案为:荡舟在一条明亮的玻璃带上。

11. 挺拔 繁茂

12. 将自家盆景移种到山上 捡果核育苗栽种

13.C

14.坚守信念、无私奉献

11.

本题考查提取信息的能力。注意要找的是“修饰树木”的词语,并且是从文中查找,不能自己随便想。

12.

本题考查对选文信息的筛选。解答时,我们要通读选文,勾画出与题目相关的语句,然后筛选出有效信息。选文中杨善洲遇到的问题是没有资金买树苗,那么,他是怎么解决这个问题的呢?我们找到的相关句子是:“杨善洲不得不把平时种下的几十盆盆景全部移种到大亮山上”、“当时没钱买苗木,怎么办呢?只好去街上捡果核”、“在资金极其短缺的创业之初,捡果核育苗栽种成为杨善洲破解苗木困局的主要途径”等,通过梳理这些句子,我们就能写出答案。

13.

本题考查对选文内容的理解。解答时,我们先找到与题目相关的句子,然后联系上下文进行理解。选文中“最让人震撼的还不是这些巨型盆景,而是20年前杨善洲从街上捡回来的果核,如今已经成长为一大片繁茂的树林”,已经点明这片树林是由一粒粒果核成长起来的,再结合下文中杨善洲用果核育苗栽种的艰难经历,我们不难找到这片“繁茂的树林”令人震撼的原因。

14.

本题考查对选文的理解。解答时,我们应先仔细读选文,看看选文写了哪些事,抓住这些事中能体现人物品质的词句用心体会。选文描写了杨善洲通过把家中的盆景移植到山上、捡果核育苗栽种的方法,解决了树苗短缺的问题。从这些事例中,我们看到了他绿化大亮山的艰辛,体会到他为了绿化事业所付出的努力,以及他对绿化事业的坚持不懈。

15.河流 风 当时被日本帝国主义侵略的中国 人民为之奋斗献身的独立自由的曙光, 必将降临于这片土地。

16. 语意未尽 转折

17.(1)√ (2)√ (3)×

18.这句话表明作者愿为祖国奉献一切的决心。

19.这首诗歌表达了作者对多灾多难的祖国深沉的爱,抒发了那个时代,为祖国的独立自由而奋斗献身的中华儿女的共同心声。

15.略

16.略

17.略

18.略

19.略

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地