《莫让母语失去魅力》课件

图片预览

文档简介

课件32张PPT。莫让母语

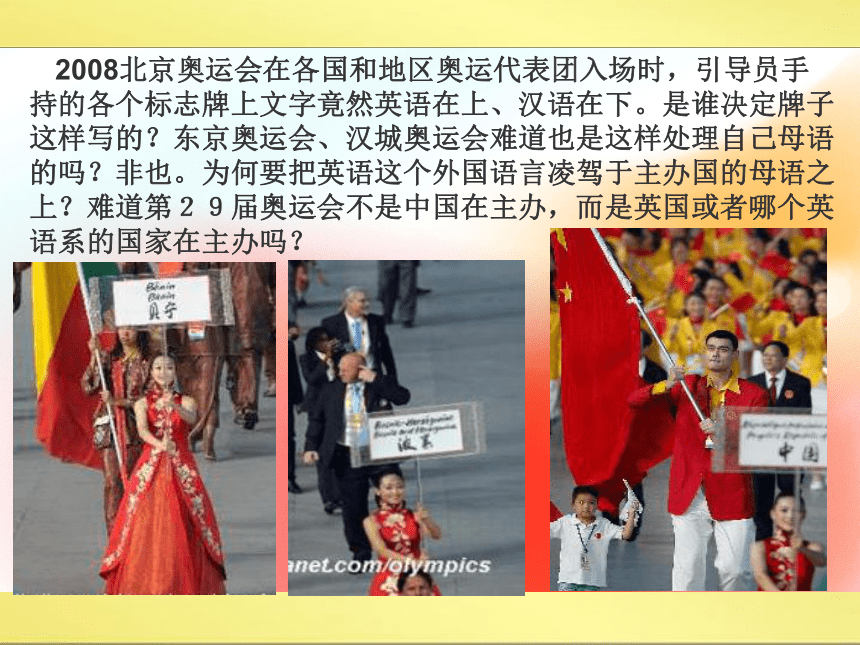

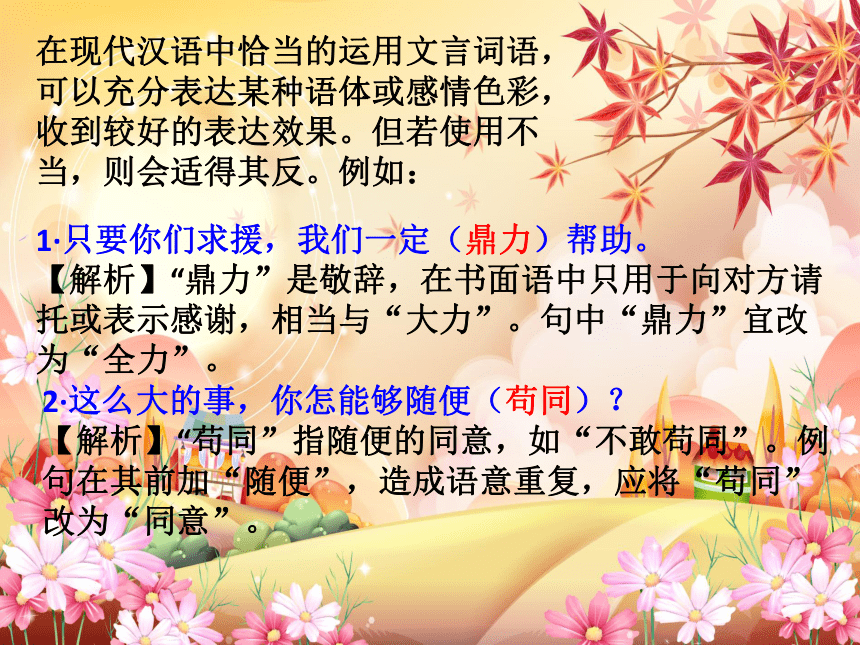

失去魅力2008北京奥运会在各国和地区奥运代表团入场时,引导员手持的各个标志牌上文字竟然英语在上、汉语在下。是谁决定牌子这样写的?东京奥运会、汉城奥运会难道也是这样处理自己母语的吗?非也。为何要把英语这个外国语言凌驾于主办国的母语之上?难道第29届奥运会不是中国在主办,而是英国或者哪个英语系的国家在主办吗? 汉城奥运会 雅典奥运会 中国在主办奥运会,却匪夷所思地将英语作为第一语言,充分地凸显了“自我轻贱、自我鄙薄”的民族虚无意识和自卑心理。“外国月亮比中国的圆”,这实际上也是我们民族劣根性的一个典型反映。如果不以我为主,那还叫“主办国”吗?干脆叫“代办国”、“协办国”算了!为了凸显民族的主体性,即使在中国的民族自制区域里,也是以自治区的民族语言为第一的,在西藏,藏语就排列在汉语之上,在新疆、在内蒙等均是如此。可是为什么中国主办的奥运会上却成了英语是第一语言、要位于中文之上?中国的国家主体性和民族主体性都哪里去了? 上述的失误不是偶然的,很大程度上是浑浑噩噩、缺乏国家和民族意识的表现,是“英语崇拜”在中国愈演愈烈的产物。开幕式上“文字和语言”的这种失误决不是小问题,它折射出某些人国家观念和民族意识的淡漠,折射出民族自信心的缺失和民族底气的稀薄,折射出“崇洋媚外”意识的日趋浓厚!这种有失国家和民族主体性的“自我鄙薄”现象,绝对不能再继续下去了,必须立即纠正。否则势必要被世界各国所看轻和耻笑。因为以主办国语言为主是国际惯例。出现如此低级,低能的错误,太不应该了。它使近乎完美的开幕式减色不少。 当今物欲横流的社会,人们在名利面前表现出浮躁心态和急功近利的思想,国家教育的缺失和国人文化素养的低下,导致了轻视母语的现象频频出现 在我国教育中,国文知识教育一直处于鸡肋状态。大学生汉语水平不及英语水平高,读国文不如读英文流利,已经司空见惯。 在我国教育中,高等教育阶段历史文学知识的继续教育几近旁落。现在教师备课抄教案, 大学毕业抄论文,已经见怪不怪了。 这是我国教育的深层次问题,已经影响到我国国民素质的提高,影响着我们的国家和民族的未来。因此,“教育要面向现代化、面向世界、面向未来。” 就不应当只是一句口号了。而应从珍爱母语做起,切切实实的付之于行动。在现代汉语中恰当的运用文言词语,可以充分表达某种语体或感彩,收到较好的表达效果。但若使用不当,则会适得其反。例如:1·只要你们求援,我们一定(鼎力)帮助。 【解析】“鼎力”是敬辞,在书面语中只用于向对方请托或表示感谢,相当与“大力”。句中“鼎力”宜改为“全力”。2·这么大的事,你怎能够随便(苟同)? 【解析】“苟同”指随便的同意,如“不敢苟同”。例句在其前加“随便”,造成语意重复,应将“苟同”改为“同意”。3·乘着游兴(阑珊),我们一口气登上山顶。 【解析】“阑珊”表示衰落、将尽的意思。例句的意思不是说没有兴致,故应将“阑珊”改成“正浓”。

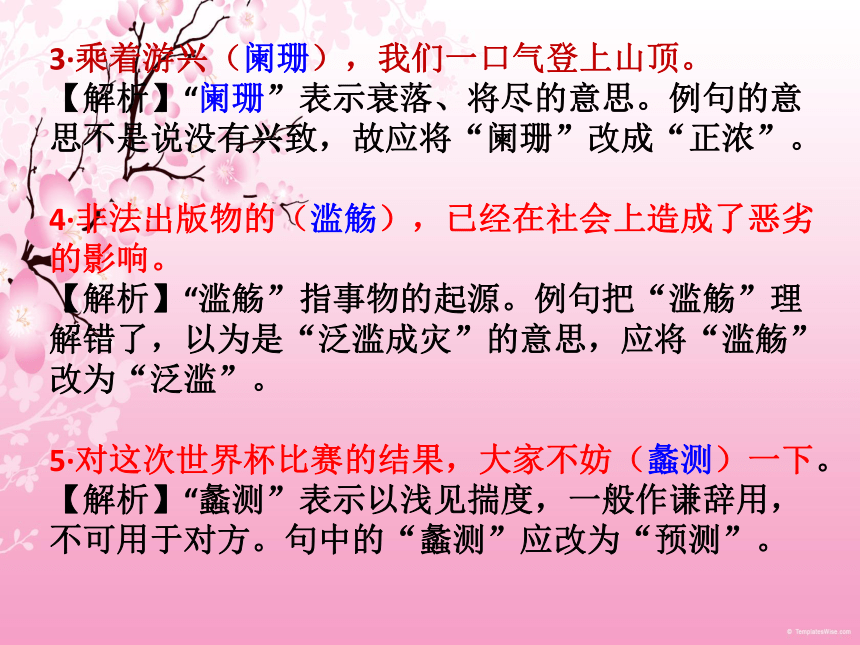

4·非法出版物的(滥觞),已经在社会上造成了恶劣的影响。 【解析】“滥觞”指事物的起源。例句把“滥觞”理解错了,以为是“泛滥成灾”的意思,应将“滥觞”改为“泛滥”。

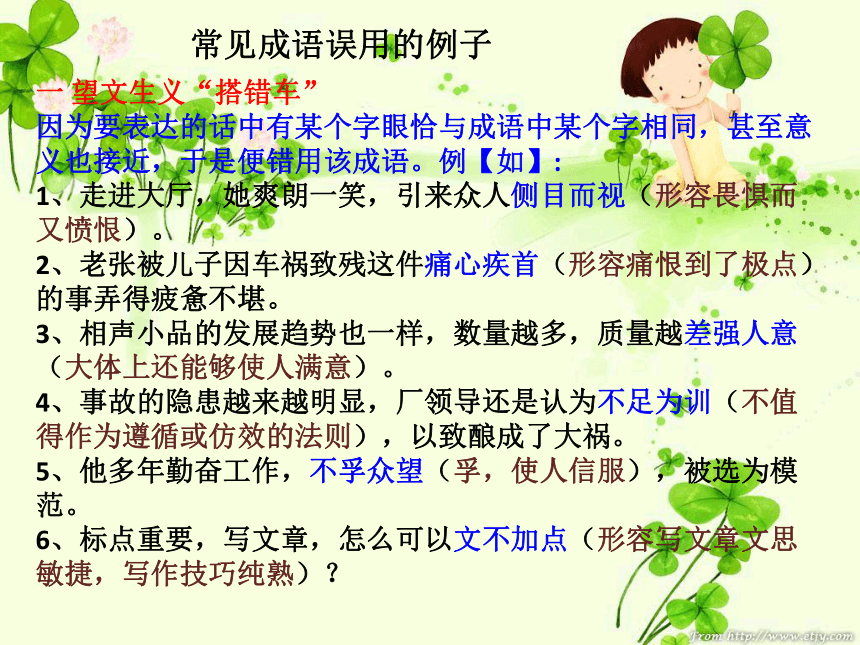

5·对这次世界杯比赛的结果,大家不妨(蠡测)一下。 【解析】“蠡测”表示以浅见揣度,一般作谦辞用,不可用于对方。句中的“蠡测”应改为“预测”。常见成语误用的例子一 望文生义“搭错车” 因为要表达的话中有某个字眼恰与成语中某个字相同,甚至意义也接近,于是便错用该成语。例【如】: 1、走进大厅,她爽朗一笑,引来众人侧目而视(形容畏惧而又愤恨)。 2、老张被儿子因车祸致残这件痛心疾首(形容痛恨到了极点)的事弄得疲惫不堪。 3、相声小品的发展趋势也一样,数量越多,质量越差强人意(大体上还能够使人满意)。 4、事故的隐患越来越明显,厂领导还是认为不足为训(不值得作为遵循或仿效的法则),以致酿成了大祸。 5、他多年勤奋工作,不孚众望(孚,使人信服),被选为模范。 6、标点重要,写文章,怎么可以文不加点(形容写文章文思敏捷,写作技巧纯熟)? 二、褒贬不明“入歧途” 有些成语具有鲜明的感彩,使用的时候如果不分褒贬之义,便会出错。【如】: 1齐白石画展在美术馆开幕了,艺术爱好者趋之若骛(贬义指成群的人争先恐后地跑过去)竞相观摩。 2、这一期看来又得延期出版,来稿虽多,但都是不刊之论(褒义形容不能改动或不可磨灭的言论)。 3谭嗣同是甘愿为改革流血的始作俑者(贬义比喻某种坏事或恶劣风气的创始者),值得称赞。 4、这个饭店的服务质量之差是有口皆碑(褒义指对突出的好人好事的一致赞扬)但又别无去处,难啊! 5我国体育健儿又取得了惊人的好成绩,人们无不弹冠相庆(贬义比喻因即将做官而互相庆贺,多比喻坏人上台)。 6、多年来父母倾注心血扶育我,对父母的感激真是罄竹难书(贬义指罪恶极其多)。

7、这一段时间,刘翔这个名字是炙手可热

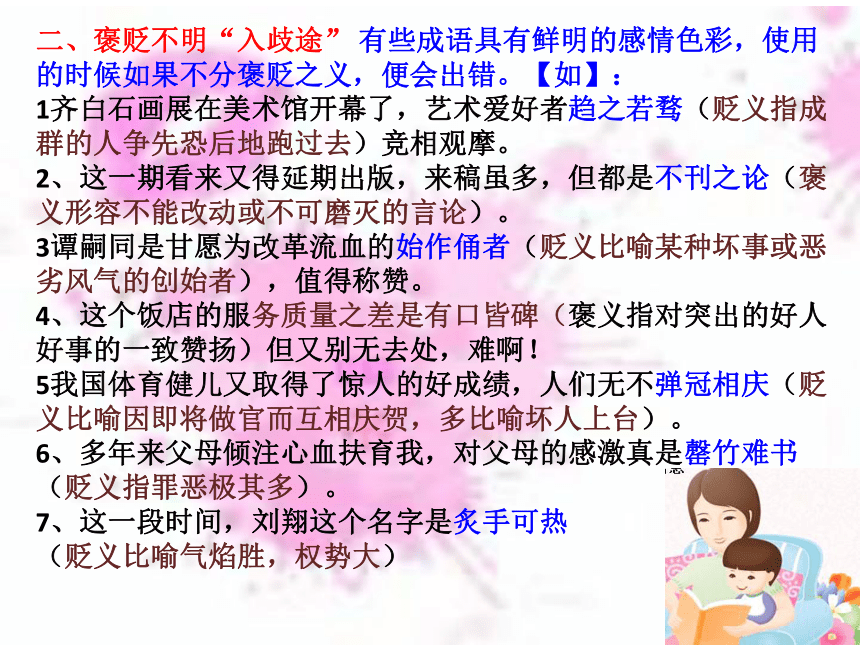

(贬义比喻气焰胜,权势大) 三、轻重不分“出入大” 许多成语语义轻重有别,该轻不宜重,反之亦然,否则就会误用。例如: 1他上课迟到,老师为了以儆效尤(用于警告学坏的人),当众批评了他。 2、要想写出象样的调查报告,就必须为社区群众肝脑涂地(竭尽忠诚,不惜牺牲)。 3、老师针对班上同学良莠不齐(指好人坏人都有,夹杂在一起)的现状,讲课时分类指导,效果很好。 4、这次辩论会上,他的观点被大家驳得体无完肤(形容浑身上下都是伤)一无是处。 5、工作中,你掩盖缺点,那无异于饮鸩止渴(比喻用有害的方法解决面临的困难,而不顾后果) 。 6你昨天迟到,今天早退,真是积重难返,不可救药了(两成语都用语过重)。四、语境不合“太悬殊” 使用成语,许多时候要讲究语境,否则也会误用。【例如】: 1:他们痛爱自己的孩子,孩子也喜欢他们,一家三口相濡以沫(指人处在困境中,用微薄的力量相互救助),美满幸福。 2、如果不修这些水利工程,遇到严重的水旱灾害,其后果是不可思议(应为不堪设想)的。 3、作为课题负责人,他责无旁贷(应为当之无愧)地走上了领奖台。 4、教育要讲究方法,不能总是耳提面命(形容教诲殷切,与下文矛盾),摆家长作风。 5、洪水来了,在这千钧一发,迫不及待(应为刻不容缓)之际,他挺身而出冲在最前面。 6、他们很快就熟悉了,站在河边,不拘一格(应为无拘无束)地谈笑着。 五、对象不适“戴错帽” 有些成语与各自的适用对象有着固定的搭配关系,如果张冠李戴,必然误用。【例如】: 1那石刻上的花鸟虫兽,人物形象,栩栩如生,美轮美奂(用来形容房屋建筑高大众多) 2、老王一家三代,十多年来和睦相处,互敬互爱,真可谓相敬如宾,举案齐眉(这两个成语只能用于夫妻之间)。 3、小商店百货齐全,琳琅满目,真可谓汗牛充栋(只用于形容书多)啊。 4、黄山怪石、青松千姿百态,真是巧夺天工(指人工的精巧胜过天然)。 5、我讨厌那些背后搬弄是非,期期艾艾(形容说话不流利)的小人。 6、新疆库尔勒香梨真是脍炙人口(用于赞美诗文),遐迩闻名。 7、她们平均年龄还不到25岁,是第一批迈出高等学府的警花,正值豆蔻年华(特指女孩十三四岁)啊。 六、不合逻辑 “装错壶”有些成语从意义上看似乎符合句意,但从逻辑推理角度推敲则存在问题。 1、这位责任编辑敢对文字部分负责任,书籍的其他环节,如插图装订等,他就望尘莫及了。(“望尘莫及”比喻远远落后,与上文不构成转折关系) 2、他的演说不仅内容充实,而且闪烁其辞,全场观众无不为之动容。(“闪烁其辞”形容“说话吞吞吐吐”,同“内容充实”不构成递进关系) 3、美国国务卿的中东之行,并未解决美伊矛盾,海湾地区的局势也不会从此一劳永逸。(“一劳永逸”意为辛苦一次将事情办好,以后可永远不再费力了,可“局势”指政治、军事等方面的发展情况,是动态的,不可能“一劳永逸”的。) 4、公园里的花,姹紫嫣红,微风一吹,更是风姿绰约(只用于形容一个人)。 5、我们必须打破老一套的墨守成规(不但语义重复,动词性短语应为“陈规陋习”) 七、形貌不辨“频出错” 有些成语之间文字形貌颇为相近,宜辨清记牢,使用时不可“乱点鸳鸯谱”,以免误用。例如: 1、 我们刚入学,老师对我们的关怀真是无所不至(贬义指什么事都干得出来)。 2、 有了计算机,也不意味着一切工作可以事倍功半(应为“事半功倍”),一蹴而就。 3、 这些人对个人利益斤斤计较,对广大群众的疾苦却不闻不问,漫不经心(应为“漠不关心”) 4、 他待人谦和,不论遇到谁都先付之一笑(用一笑来对待,表示毫不介意)。 5、 他不注意影响,甚至乱来,结果闹得小镇上纷纷扬扬(应为“沸沸扬扬”) 6、寄生植物,望文生义(应为“顾名思义”),它是攫取寄生养料和水分养活自己的一种植物。八、语义重复“添蛇足”使用成语时不细致揣摩含义,以致句义累赘,前后重复,可谓画蛇添足。【例如】: 1、 当年,他在敌人的监狱里,倍受折磨,浑身被打得遍体鳞伤(“浑身”与“遍体”重复) 2、 这部好电影,感人至深,大家谈论起来津津乐道

(“谈论”与“乐道”重复)。 3、校园里,许许多多的莘莘学子都勤奋学习,志存高远。(“莘莘”,即众多,句中“许许多多”应删) 4、 夜深人静,他独自孑然一身漫步在林荫道上

(“独自”宜删)。 5、 虽说是新闻稿,可是真情却早已溢于言表之外了。

(“之外”宜删) 《艺术人生》特别节目《恰同学少年》中,节目进行过半,朱军请上毛泽东的嫡孙、毛岸青的儿子毛新宇,上台讲述爷爷奶奶的往事。毛新宇刚一落座,朱军立即语气沉痛地说:“不久前,毛岸青去世了,首先,向家父的过世表示哀悼。”

此语一出,观众哗然。众所周知,家父、家母,是对自己父亲的尊称,当称呼对方父亲时,应该用“令尊”“令尊大人”,称呼对方的母亲,则是“令堂”。这是儒家文化传下来的礼教,已经传用了几千年。

朱军在面对全国播出的节目里,犯这种错误,太没文化。 在某年春节联欢晚会上,零点倒计时前,主持人张泽群念了一幅对联:“上联是——和睦、和美、和顺、和谐,户户和谐迎新春;下联是——兴业、兴家,人人高兴迎新春;横批是——和兴中华! ”上联有四个和字开头的词,共十五字;下联只有二个兴字开头的词,少了二个,且只有十一字。上下联最后三个字全是一样的迎新春。

[点评] 这是对联吗?明明就是“长短句”嘛!服了您了,有才,真有才! 春风得意的于丹教授,在讲座中提到舞蹈《千手观音》时,以成语“美轮美奂”来形容其美,其实, “美轮美奂”一般只用来形容建筑之美。

于丹还曾把“狡黠”的“黠”念成“jie”。悲夫,高等学府的教授! 被聘为四川某大学教授的主持人李湘,在一堂名为《论主持人的综合素质》的课上侃侃而谈。当讲到实践的重要性时,李湘“教授”说道:“只有多实践才会有进步,要不然找工作的时候事情会很辣(la)手。”马上有好多人悄声说:是“棘(ji)手!”李湘听到后马上反应过来,“哦,对不起,对不起,是棘手,我口误了。” 著名歌手孙楠被某剧组邀请演唱一首反映亲情的主题曲《姐的手语》,歌词是这样写的:“有一双手它很宽,我走不出的五指山;雨淋风吹长青巷,姐的双手是门板……”孙楠听完音乐小样后不理解歌词,说:“什么五指山,不就是花果山吗,整个一猴戏。”这席话让剧组人感觉到不可思议,于是剧组当场决定换人,改由满文军来演唱。 在参加某时尚节目时,当红女星杨幂指着自己小腿和脚之间的部位,愣是把“脚踝(huai)”说成了“脚裸(luo)”,顿时让观众无语。身为中国人,能把“踝”读成“裸”的还真不是一班二班战士。 在中国崇尚权威的文化氛围中,名人名言占的地位是很重的,很多名家说的话,往往被人民当成指导自己人生观世界观的不二准则,但这些几千年流传下来的名言中,也有一些话被人刻意或无知地曲解,背离了话语者本身的意旨与初衷,迷惑了天下万千受众。试举数例解析一二,以还世情真相与大众…… 知识越多越反动

完整原话:“如果路线错误,知识越多越反动” 毛主席在说这句话的时候,可能不会想到,在他身后,一些大大小小的文人为了证明老人家对知识不重视、所谓打击知识分子,每每都举出“知识越多越反动”这句来。现在,我们看完整了,就会知道毛主席这句话的真实含义。 天才就是1%的灵感加上99%的汗水 爱迪生完整原话:“天才就是1%的灵感加上99%的汗水,但那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。” 评论:

某个阶段的中国的课本上,充斥着爱迪生“天才就是1%的灵感加上99%的汗水”这段名言。然而,老爱同志,在肯定努力的重要性的同时,实在是想表明灵感的重要性的。对于科学发明来说,说有时灵感是决定性的并不为过。 民可使由之,不可使知之。 这句话在现在看来,很明显就是:小老百姓嘛,让他们知道那么多干什么?最好都是昏昏噩噩,只照着我们的意思去庸庸碌碌一辈子,这句训诫不可谓不恶毒,它被千百年来中国的大小封建统治者奉为至宝,抹杀了多少真理与人民的创造性,但同时,问题就来了,这样的一条愚民之术,真是孔子这位致力于教化人民的教育家的本意吗? 原来,这又是断章取义,刻意用不恰当的“断句” 使这句话产生了歧义。结合上下文的语境,这句话正确的分句方法:“子曰:兴于诗,立于礼,成于乐。民可,使由之,不可,使知之。”整句话是说,诗、礼、乐这三样东西是教育民众的基础,一定要抓好,如果人民掌握了诗礼乐,好,让他们自由发挥,如果人民还玩不来这些东东,我们就去教化他们,让他们知道和明白这些东西。 “你看,这才是大教育家孔老先生的本意。好好的一句话,硬是被那些别有用心的混蛋生生地弄成了愚弄人民,阻挠人民知书答理寻求知识的愚民之术。

评论

民可使由之,不可使知之,多恶毒的训诫啊!它象一条张开血盆大口的大蛇,狠狠地缠在中华民族的身上,泯灭了多少先进的思维火花,束缚了多少应有所作为的苗子。但反过来看看,故意曲解这句话的封建统治者固然可恨,但我们能完全把责任都推到他们身上吗?这本身就是多么可笑的一件事情。

我们怎么就没想想,一个伟大的教育家,一个一生置身于教化天下民众的孔子,又怎么会说出 “民不可使知之”的蠢话来?更可笑的是,这句话我们竟然就相信了几千年,膜拜了几千年,这最后该伤心的,是孔老先生呢?还是我们呢? 原句:天地不仁,以万物为刍狗,圣人不仁,以百姓为刍狗

——《道德经》 这句根本不是从字面上理解的“天地残暴不仁,把世间万物都看成猪狗,圣人不仁,以百姓为猪狗”,也根本不是说所谓高高在上的统治者们,把百姓看得低微卑贱。其实这句话的真正意思是说,天地不情感用事,对万物一视同仁,圣人不情感用事,对百姓一视同仁。话的原意中根本没有压迫与歧视,却恰恰相反,它说的是一个公平的道理,所有的人,所有的众生在天地和圣人的眼中,都是平等的,为什么现在你啃着干面包,别人却吃着海鲜大餐?朋友,在大叫不公平之前,为什么你不想想你是否和他流过一样的汗水?如果想不通,也行,那就别想了,为什么你不尝试通过自己的努力,来稍微扭转一下这样的 “不公”?只是大叫着不公平,大叫着没天理,大叫着等着天上掉个馅饼下来补偿你的委屈,你的遗憾,你正损失着的一去不复返的青春年华,有用吗? 吾生也有涯,而知也无涯 ——————《庄子·养生主》 “吾生也有涯,而知也无涯” ,这句话在什么地方见得最多呢?第一,是图书馆,第二,是全国各学校的墙上,按照现在人们的普遍理解,这句话实在是学习励志类的明言警句,生也有涯,知也无涯,多崇高的目标啊,这比孔夫子的"学而时习之不亦乐乎"有气势多了,古往今来,不知道多少学子在这句话的激励下凿壁偷光闻鸡起舞奋发图强追求上进读那些永远也读不完的书,动力啊,偶像啊,庄子七老八十还能说出这么振奋人心的话,咱年轻的小辈正当青春,怎么能输给他老人家?不狠狠地读书怎么对得起他老人家? 但真相说出来,往往会让人哭笑不得,庄子这句话其实是这样说的,“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已。”我的生命是有限的,但我面对的知识是无限的,要我以有限的生命,去追求那种永远看不到边的知识,你当我是NB吗?这样会搞死自己的耶~~ 庄子是一个追崇顺其自然,清净无为的洒脱人物,他认为人吃饭,饱了就行,没什么必要追求奢华,穿衣,别冻着就行,实在不需与什么人攀比。同样,学问也是如此,学够了就行,学以致用,学问学来就是为了用,你一个人再牛B,还能全部用到这世间所有的学问?既然不能用到,那你老学老学把自己整个生命都拿来学这是干啥呢?时间都被你拿来学习了,还怎么有时间把学到的东西拿来用呢?这不就跟吃饭是为了炫耀,穿衣是为了攀比的人一样,完全本末倒置了吗?所以他老人家就在《养生主》一书中给后世陷入这个怪圈的书呆子们提了个醒,你们这样苦学盲学乱学通学,对身体不好滴,会搞死自己滴 ~~ 当然,读书是必须的,掌握一定的知识也是必须的,但咱要记得自己把握好,有个度。你就算用半辈子武装得自己学富五车,却发现很多知识你根本用不上,这不浪费了么? 《庄子》的学说里,有许多是符合辨证唯物主义思想的。可叹的是,就是这么一位崇尚自然的思想家,他一句劝解读书人适可而止循序渐进的话却被一些人当成了激励年轻人拼命读书的名言来供着,科举改成了高考,八股改成了应试教育,大学生一年比一年多,可素质却一年比一年低下,你看现在大学文凭都和废纸没什么两样了,这帮人还不醒悟,还是继续读,读完大学读硕士,读完硕士读博士,读完博士读博士后……读完出来一看,嘿,好象我已经老了,很多知识也用不着,这不自己跟自己过不去么?

最近去图书馆,总看见一帮老头老太太天天在那侯着,一见有啥免费的学习班就往里钻,也根本不管老师教什么,各位老爷爷老奶奶们,您这不瞎捣蛋么?赶时髦啊?摆个性哪?想让我称赞您啊?还是真打算活到老学到老啊?自个儿细细思量一下有什么意义么?能不能腾些地方给些真正需要的人进去?…… 再见拜拜谢谢观赏

失去魅力2008北京奥运会在各国和地区奥运代表团入场时,引导员手持的各个标志牌上文字竟然英语在上、汉语在下。是谁决定牌子这样写的?东京奥运会、汉城奥运会难道也是这样处理自己母语的吗?非也。为何要把英语这个外国语言凌驾于主办国的母语之上?难道第29届奥运会不是中国在主办,而是英国或者哪个英语系的国家在主办吗? 汉城奥运会 雅典奥运会 中国在主办奥运会,却匪夷所思地将英语作为第一语言,充分地凸显了“自我轻贱、自我鄙薄”的民族虚无意识和自卑心理。“外国月亮比中国的圆”,这实际上也是我们民族劣根性的一个典型反映。如果不以我为主,那还叫“主办国”吗?干脆叫“代办国”、“协办国”算了!为了凸显民族的主体性,即使在中国的民族自制区域里,也是以自治区的民族语言为第一的,在西藏,藏语就排列在汉语之上,在新疆、在内蒙等均是如此。可是为什么中国主办的奥运会上却成了英语是第一语言、要位于中文之上?中国的国家主体性和民族主体性都哪里去了? 上述的失误不是偶然的,很大程度上是浑浑噩噩、缺乏国家和民族意识的表现,是“英语崇拜”在中国愈演愈烈的产物。开幕式上“文字和语言”的这种失误决不是小问题,它折射出某些人国家观念和民族意识的淡漠,折射出民族自信心的缺失和民族底气的稀薄,折射出“崇洋媚外”意识的日趋浓厚!这种有失国家和民族主体性的“自我鄙薄”现象,绝对不能再继续下去了,必须立即纠正。否则势必要被世界各国所看轻和耻笑。因为以主办国语言为主是国际惯例。出现如此低级,低能的错误,太不应该了。它使近乎完美的开幕式减色不少。 当今物欲横流的社会,人们在名利面前表现出浮躁心态和急功近利的思想,国家教育的缺失和国人文化素养的低下,导致了轻视母语的现象频频出现 在我国教育中,国文知识教育一直处于鸡肋状态。大学生汉语水平不及英语水平高,读国文不如读英文流利,已经司空见惯。 在我国教育中,高等教育阶段历史文学知识的继续教育几近旁落。现在教师备课抄教案, 大学毕业抄论文,已经见怪不怪了。 这是我国教育的深层次问题,已经影响到我国国民素质的提高,影响着我们的国家和民族的未来。因此,“教育要面向现代化、面向世界、面向未来。” 就不应当只是一句口号了。而应从珍爱母语做起,切切实实的付之于行动。在现代汉语中恰当的运用文言词语,可以充分表达某种语体或感彩,收到较好的表达效果。但若使用不当,则会适得其反。例如:1·只要你们求援,我们一定(鼎力)帮助。 【解析】“鼎力”是敬辞,在书面语中只用于向对方请托或表示感谢,相当与“大力”。句中“鼎力”宜改为“全力”。2·这么大的事,你怎能够随便(苟同)? 【解析】“苟同”指随便的同意,如“不敢苟同”。例句在其前加“随便”,造成语意重复,应将“苟同”改为“同意”。3·乘着游兴(阑珊),我们一口气登上山顶。 【解析】“阑珊”表示衰落、将尽的意思。例句的意思不是说没有兴致,故应将“阑珊”改成“正浓”。

4·非法出版物的(滥觞),已经在社会上造成了恶劣的影响。 【解析】“滥觞”指事物的起源。例句把“滥觞”理解错了,以为是“泛滥成灾”的意思,应将“滥觞”改为“泛滥”。

5·对这次世界杯比赛的结果,大家不妨(蠡测)一下。 【解析】“蠡测”表示以浅见揣度,一般作谦辞用,不可用于对方。句中的“蠡测”应改为“预测”。常见成语误用的例子一 望文生义“搭错车” 因为要表达的话中有某个字眼恰与成语中某个字相同,甚至意义也接近,于是便错用该成语。例【如】: 1、走进大厅,她爽朗一笑,引来众人侧目而视(形容畏惧而又愤恨)。 2、老张被儿子因车祸致残这件痛心疾首(形容痛恨到了极点)的事弄得疲惫不堪。 3、相声小品的发展趋势也一样,数量越多,质量越差强人意(大体上还能够使人满意)。 4、事故的隐患越来越明显,厂领导还是认为不足为训(不值得作为遵循或仿效的法则),以致酿成了大祸。 5、他多年勤奋工作,不孚众望(孚,使人信服),被选为模范。 6、标点重要,写文章,怎么可以文不加点(形容写文章文思敏捷,写作技巧纯熟)? 二、褒贬不明“入歧途” 有些成语具有鲜明的感彩,使用的时候如果不分褒贬之义,便会出错。【如】: 1齐白石画展在美术馆开幕了,艺术爱好者趋之若骛(贬义指成群的人争先恐后地跑过去)竞相观摩。 2、这一期看来又得延期出版,来稿虽多,但都是不刊之论(褒义形容不能改动或不可磨灭的言论)。 3谭嗣同是甘愿为改革流血的始作俑者(贬义比喻某种坏事或恶劣风气的创始者),值得称赞。 4、这个饭店的服务质量之差是有口皆碑(褒义指对突出的好人好事的一致赞扬)但又别无去处,难啊! 5我国体育健儿又取得了惊人的好成绩,人们无不弹冠相庆(贬义比喻因即将做官而互相庆贺,多比喻坏人上台)。 6、多年来父母倾注心血扶育我,对父母的感激真是罄竹难书(贬义指罪恶极其多)。

7、这一段时间,刘翔这个名字是炙手可热

(贬义比喻气焰胜,权势大) 三、轻重不分“出入大” 许多成语语义轻重有别,该轻不宜重,反之亦然,否则就会误用。例如: 1他上课迟到,老师为了以儆效尤(用于警告学坏的人),当众批评了他。 2、要想写出象样的调查报告,就必须为社区群众肝脑涂地(竭尽忠诚,不惜牺牲)。 3、老师针对班上同学良莠不齐(指好人坏人都有,夹杂在一起)的现状,讲课时分类指导,效果很好。 4、这次辩论会上,他的观点被大家驳得体无完肤(形容浑身上下都是伤)一无是处。 5、工作中,你掩盖缺点,那无异于饮鸩止渴(比喻用有害的方法解决面临的困难,而不顾后果) 。 6你昨天迟到,今天早退,真是积重难返,不可救药了(两成语都用语过重)。四、语境不合“太悬殊” 使用成语,许多时候要讲究语境,否则也会误用。【例如】: 1:他们痛爱自己的孩子,孩子也喜欢他们,一家三口相濡以沫(指人处在困境中,用微薄的力量相互救助),美满幸福。 2、如果不修这些水利工程,遇到严重的水旱灾害,其后果是不可思议(应为不堪设想)的。 3、作为课题负责人,他责无旁贷(应为当之无愧)地走上了领奖台。 4、教育要讲究方法,不能总是耳提面命(形容教诲殷切,与下文矛盾),摆家长作风。 5、洪水来了,在这千钧一发,迫不及待(应为刻不容缓)之际,他挺身而出冲在最前面。 6、他们很快就熟悉了,站在河边,不拘一格(应为无拘无束)地谈笑着。 五、对象不适“戴错帽” 有些成语与各自的适用对象有着固定的搭配关系,如果张冠李戴,必然误用。【例如】: 1那石刻上的花鸟虫兽,人物形象,栩栩如生,美轮美奂(用来形容房屋建筑高大众多) 2、老王一家三代,十多年来和睦相处,互敬互爱,真可谓相敬如宾,举案齐眉(这两个成语只能用于夫妻之间)。 3、小商店百货齐全,琳琅满目,真可谓汗牛充栋(只用于形容书多)啊。 4、黄山怪石、青松千姿百态,真是巧夺天工(指人工的精巧胜过天然)。 5、我讨厌那些背后搬弄是非,期期艾艾(形容说话不流利)的小人。 6、新疆库尔勒香梨真是脍炙人口(用于赞美诗文),遐迩闻名。 7、她们平均年龄还不到25岁,是第一批迈出高等学府的警花,正值豆蔻年华(特指女孩十三四岁)啊。 六、不合逻辑 “装错壶”有些成语从意义上看似乎符合句意,但从逻辑推理角度推敲则存在问题。 1、这位责任编辑敢对文字部分负责任,书籍的其他环节,如插图装订等,他就望尘莫及了。(“望尘莫及”比喻远远落后,与上文不构成转折关系) 2、他的演说不仅内容充实,而且闪烁其辞,全场观众无不为之动容。(“闪烁其辞”形容“说话吞吞吐吐”,同“内容充实”不构成递进关系) 3、美国国务卿的中东之行,并未解决美伊矛盾,海湾地区的局势也不会从此一劳永逸。(“一劳永逸”意为辛苦一次将事情办好,以后可永远不再费力了,可“局势”指政治、军事等方面的发展情况,是动态的,不可能“一劳永逸”的。) 4、公园里的花,姹紫嫣红,微风一吹,更是风姿绰约(只用于形容一个人)。 5、我们必须打破老一套的墨守成规(不但语义重复,动词性短语应为“陈规陋习”) 七、形貌不辨“频出错” 有些成语之间文字形貌颇为相近,宜辨清记牢,使用时不可“乱点鸳鸯谱”,以免误用。例如: 1、 我们刚入学,老师对我们的关怀真是无所不至(贬义指什么事都干得出来)。 2、 有了计算机,也不意味着一切工作可以事倍功半(应为“事半功倍”),一蹴而就。 3、 这些人对个人利益斤斤计较,对广大群众的疾苦却不闻不问,漫不经心(应为“漠不关心”) 4、 他待人谦和,不论遇到谁都先付之一笑(用一笑来对待,表示毫不介意)。 5、 他不注意影响,甚至乱来,结果闹得小镇上纷纷扬扬(应为“沸沸扬扬”) 6、寄生植物,望文生义(应为“顾名思义”),它是攫取寄生养料和水分养活自己的一种植物。八、语义重复“添蛇足”使用成语时不细致揣摩含义,以致句义累赘,前后重复,可谓画蛇添足。【例如】: 1、 当年,他在敌人的监狱里,倍受折磨,浑身被打得遍体鳞伤(“浑身”与“遍体”重复) 2、 这部好电影,感人至深,大家谈论起来津津乐道

(“谈论”与“乐道”重复)。 3、校园里,许许多多的莘莘学子都勤奋学习,志存高远。(“莘莘”,即众多,句中“许许多多”应删) 4、 夜深人静,他独自孑然一身漫步在林荫道上

(“独自”宜删)。 5、 虽说是新闻稿,可是真情却早已溢于言表之外了。

(“之外”宜删) 《艺术人生》特别节目《恰同学少年》中,节目进行过半,朱军请上毛泽东的嫡孙、毛岸青的儿子毛新宇,上台讲述爷爷奶奶的往事。毛新宇刚一落座,朱军立即语气沉痛地说:“不久前,毛岸青去世了,首先,向家父的过世表示哀悼。”

此语一出,观众哗然。众所周知,家父、家母,是对自己父亲的尊称,当称呼对方父亲时,应该用“令尊”“令尊大人”,称呼对方的母亲,则是“令堂”。这是儒家文化传下来的礼教,已经传用了几千年。

朱军在面对全国播出的节目里,犯这种错误,太没文化。 在某年春节联欢晚会上,零点倒计时前,主持人张泽群念了一幅对联:“上联是——和睦、和美、和顺、和谐,户户和谐迎新春;下联是——兴业、兴家,人人高兴迎新春;横批是——和兴中华! ”上联有四个和字开头的词,共十五字;下联只有二个兴字开头的词,少了二个,且只有十一字。上下联最后三个字全是一样的迎新春。

[点评] 这是对联吗?明明就是“长短句”嘛!服了您了,有才,真有才! 春风得意的于丹教授,在讲座中提到舞蹈《千手观音》时,以成语“美轮美奂”来形容其美,其实, “美轮美奂”一般只用来形容建筑之美。

于丹还曾把“狡黠”的“黠”念成“jie”。悲夫,高等学府的教授! 被聘为四川某大学教授的主持人李湘,在一堂名为《论主持人的综合素质》的课上侃侃而谈。当讲到实践的重要性时,李湘“教授”说道:“只有多实践才会有进步,要不然找工作的时候事情会很辣(la)手。”马上有好多人悄声说:是“棘(ji)手!”李湘听到后马上反应过来,“哦,对不起,对不起,是棘手,我口误了。” 著名歌手孙楠被某剧组邀请演唱一首反映亲情的主题曲《姐的手语》,歌词是这样写的:“有一双手它很宽,我走不出的五指山;雨淋风吹长青巷,姐的双手是门板……”孙楠听完音乐小样后不理解歌词,说:“什么五指山,不就是花果山吗,整个一猴戏。”这席话让剧组人感觉到不可思议,于是剧组当场决定换人,改由满文军来演唱。 在参加某时尚节目时,当红女星杨幂指着自己小腿和脚之间的部位,愣是把“脚踝(huai)”说成了“脚裸(luo)”,顿时让观众无语。身为中国人,能把“踝”读成“裸”的还真不是一班二班战士。 在中国崇尚权威的文化氛围中,名人名言占的地位是很重的,很多名家说的话,往往被人民当成指导自己人生观世界观的不二准则,但这些几千年流传下来的名言中,也有一些话被人刻意或无知地曲解,背离了话语者本身的意旨与初衷,迷惑了天下万千受众。试举数例解析一二,以还世情真相与大众…… 知识越多越反动

完整原话:“如果路线错误,知识越多越反动” 毛主席在说这句话的时候,可能不会想到,在他身后,一些大大小小的文人为了证明老人家对知识不重视、所谓打击知识分子,每每都举出“知识越多越反动”这句来。现在,我们看完整了,就会知道毛主席这句话的真实含义。 天才就是1%的灵感加上99%的汗水 爱迪生完整原话:“天才就是1%的灵感加上99%的汗水,但那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。” 评论:

某个阶段的中国的课本上,充斥着爱迪生“天才就是1%的灵感加上99%的汗水”这段名言。然而,老爱同志,在肯定努力的重要性的同时,实在是想表明灵感的重要性的。对于科学发明来说,说有时灵感是决定性的并不为过。 民可使由之,不可使知之。 这句话在现在看来,很明显就是:小老百姓嘛,让他们知道那么多干什么?最好都是昏昏噩噩,只照着我们的意思去庸庸碌碌一辈子,这句训诫不可谓不恶毒,它被千百年来中国的大小封建统治者奉为至宝,抹杀了多少真理与人民的创造性,但同时,问题就来了,这样的一条愚民之术,真是孔子这位致力于教化人民的教育家的本意吗? 原来,这又是断章取义,刻意用不恰当的“断句” 使这句话产生了歧义。结合上下文的语境,这句话正确的分句方法:“子曰:兴于诗,立于礼,成于乐。民可,使由之,不可,使知之。”整句话是说,诗、礼、乐这三样东西是教育民众的基础,一定要抓好,如果人民掌握了诗礼乐,好,让他们自由发挥,如果人民还玩不来这些东东,我们就去教化他们,让他们知道和明白这些东西。 “你看,这才是大教育家孔老先生的本意。好好的一句话,硬是被那些别有用心的混蛋生生地弄成了愚弄人民,阻挠人民知书答理寻求知识的愚民之术。

评论

民可使由之,不可使知之,多恶毒的训诫啊!它象一条张开血盆大口的大蛇,狠狠地缠在中华民族的身上,泯灭了多少先进的思维火花,束缚了多少应有所作为的苗子。但反过来看看,故意曲解这句话的封建统治者固然可恨,但我们能完全把责任都推到他们身上吗?这本身就是多么可笑的一件事情。

我们怎么就没想想,一个伟大的教育家,一个一生置身于教化天下民众的孔子,又怎么会说出 “民不可使知之”的蠢话来?更可笑的是,这句话我们竟然就相信了几千年,膜拜了几千年,这最后该伤心的,是孔老先生呢?还是我们呢? 原句:天地不仁,以万物为刍狗,圣人不仁,以百姓为刍狗

——《道德经》 这句根本不是从字面上理解的“天地残暴不仁,把世间万物都看成猪狗,圣人不仁,以百姓为猪狗”,也根本不是说所谓高高在上的统治者们,把百姓看得低微卑贱。其实这句话的真正意思是说,天地不情感用事,对万物一视同仁,圣人不情感用事,对百姓一视同仁。话的原意中根本没有压迫与歧视,却恰恰相反,它说的是一个公平的道理,所有的人,所有的众生在天地和圣人的眼中,都是平等的,为什么现在你啃着干面包,别人却吃着海鲜大餐?朋友,在大叫不公平之前,为什么你不想想你是否和他流过一样的汗水?如果想不通,也行,那就别想了,为什么你不尝试通过自己的努力,来稍微扭转一下这样的 “不公”?只是大叫着不公平,大叫着没天理,大叫着等着天上掉个馅饼下来补偿你的委屈,你的遗憾,你正损失着的一去不复返的青春年华,有用吗? 吾生也有涯,而知也无涯 ——————《庄子·养生主》 “吾生也有涯,而知也无涯” ,这句话在什么地方见得最多呢?第一,是图书馆,第二,是全国各学校的墙上,按照现在人们的普遍理解,这句话实在是学习励志类的明言警句,生也有涯,知也无涯,多崇高的目标啊,这比孔夫子的"学而时习之不亦乐乎"有气势多了,古往今来,不知道多少学子在这句话的激励下凿壁偷光闻鸡起舞奋发图强追求上进读那些永远也读不完的书,动力啊,偶像啊,庄子七老八十还能说出这么振奋人心的话,咱年轻的小辈正当青春,怎么能输给他老人家?不狠狠地读书怎么对得起他老人家? 但真相说出来,往往会让人哭笑不得,庄子这句话其实是这样说的,“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已。”我的生命是有限的,但我面对的知识是无限的,要我以有限的生命,去追求那种永远看不到边的知识,你当我是NB吗?这样会搞死自己的耶~~ 庄子是一个追崇顺其自然,清净无为的洒脱人物,他认为人吃饭,饱了就行,没什么必要追求奢华,穿衣,别冻着就行,实在不需与什么人攀比。同样,学问也是如此,学够了就行,学以致用,学问学来就是为了用,你一个人再牛B,还能全部用到这世间所有的学问?既然不能用到,那你老学老学把自己整个生命都拿来学这是干啥呢?时间都被你拿来学习了,还怎么有时间把学到的东西拿来用呢?这不就跟吃饭是为了炫耀,穿衣是为了攀比的人一样,完全本末倒置了吗?所以他老人家就在《养生主》一书中给后世陷入这个怪圈的书呆子们提了个醒,你们这样苦学盲学乱学通学,对身体不好滴,会搞死自己滴 ~~ 当然,读书是必须的,掌握一定的知识也是必须的,但咱要记得自己把握好,有个度。你就算用半辈子武装得自己学富五车,却发现很多知识你根本用不上,这不浪费了么? 《庄子》的学说里,有许多是符合辨证唯物主义思想的。可叹的是,就是这么一位崇尚自然的思想家,他一句劝解读书人适可而止循序渐进的话却被一些人当成了激励年轻人拼命读书的名言来供着,科举改成了高考,八股改成了应试教育,大学生一年比一年多,可素质却一年比一年低下,你看现在大学文凭都和废纸没什么两样了,这帮人还不醒悟,还是继续读,读完大学读硕士,读完硕士读博士,读完博士读博士后……读完出来一看,嘿,好象我已经老了,很多知识也用不着,这不自己跟自己过不去么?

最近去图书馆,总看见一帮老头老太太天天在那侯着,一见有啥免费的学习班就往里钻,也根本不管老师教什么,各位老爷爷老奶奶们,您这不瞎捣蛋么?赶时髦啊?摆个性哪?想让我称赞您啊?还是真打算活到老学到老啊?自个儿细细思量一下有什么意义么?能不能腾些地方给些真正需要的人进去?…… 再见拜拜谢谢观赏

同课章节目录