1.3人口容量同步练习(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 1.3人口容量同步练习(Word版含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 314.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 17:04:18 | ||

图片预览

文档简介

1.3 人口容量 同步练习

一、单选题

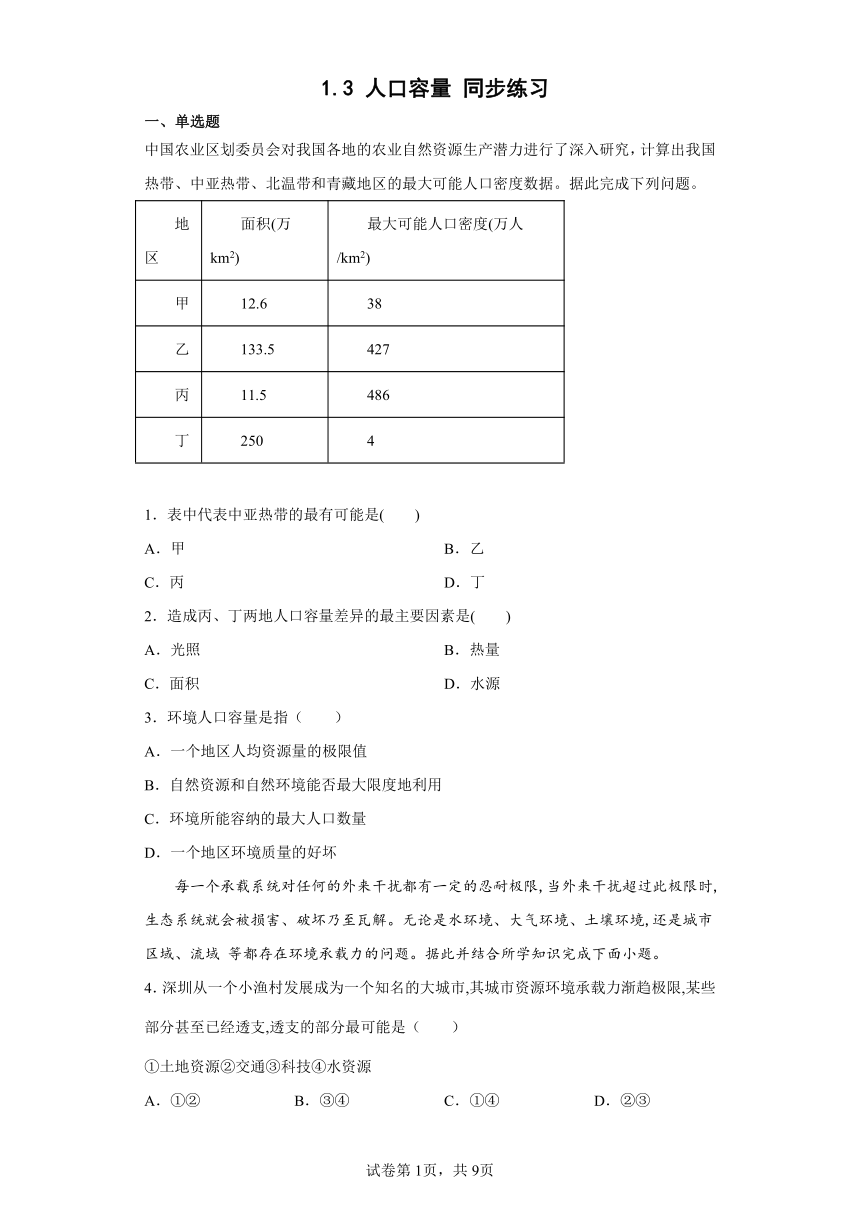

中国农业区划委员会对我国各地的农业自然资源生产潜力进行了深入研究,计算出我国热带、中亚热带、北温带和青藏地区的最大可能人口密度数据。据此完成下列问题。

地区 面积(万km2) 最大可能人口密度(万人/km2)

甲 12.6 38

乙 133.5 427

丙 11.5 486

丁 250 4

1.表中代表中亚热带的最有可能是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

2.造成丙、丁两地人口容量差异的最主要因素是( )

A.光照 B.热量

C.面积 D.水源

3.环境人口容量是指( )

A.一个地区人均资源量的极限值

B.自然资源和自然环境能否最大限度地利用

C.环境所能容纳的最大人口数量

D.一个地区环境质量的好坏

每一个承载系统对任何的外来干扰都有一定的忍耐极限,当外来干扰超过此极限时,生态系统就会被损害、破坏乃至瓦解。无论是水环境、大气环境、土壤环境,还是城市区域、流域 等都存在环境承载力的问题。据此并结合所学知识完成下面小题。

4.深圳从一个小渔村发展成为一个知名的大城市,其城市资源环境承载力渐趋极限,某些部分甚至已经透支,透支的部分最可能是( )

①土地资源②交通③科技④水资源

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

5.日本地狭人稠,以下属于对其环境人口容量提高有利的因素是( )

①资源②科技发展水平③对外开放程度④人口文化和生活消费水平

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

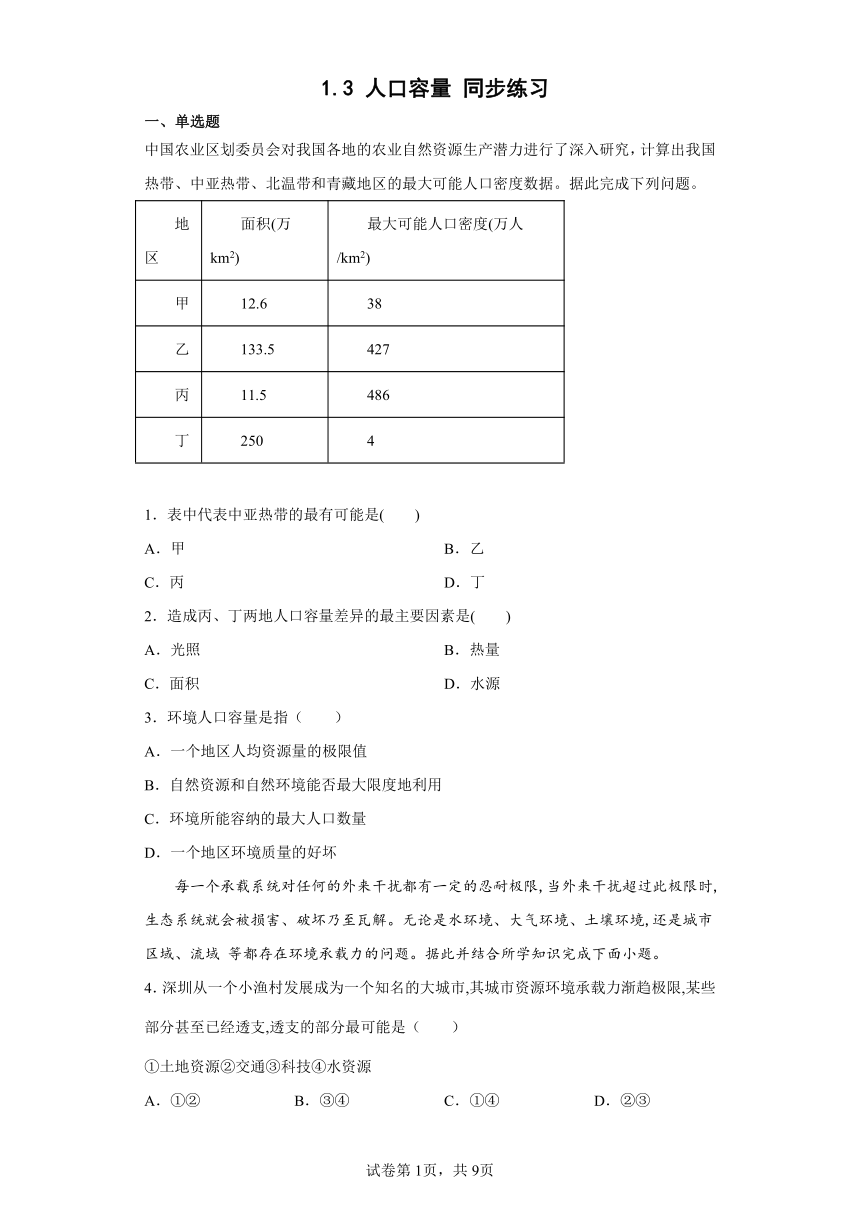

下表为我国部分地区的土地生产潜力和最大可能人口密度表。据此完成下面小题。

地区 年生物量(万吨) 承载人口(万人) 最大可能人口密度(人/平方千米)

东北地区 105100 2300 229

长江中下游地区 88600 22000 395

青海西藏 10000 1000 4

6.表中信息反映了影响区域资源环境承载力的主导因素是( )A.自然资源 B.科技水平 C.开放程度 D.消费水平

7.与长江中下游地区和青海、西藏相比,东北地区( )

A.地处内陆,气候冷湿,资源环境承载力最小

B.地域广大,资源丰富,最大可能人口密度最高

C.土地潜力大,科技水平高,最大可能人口密度最高

D.年生物量最丰富,资源环境所能承载的人口最多

环境承载力是指一个地区或一个国家能持续抚养的最大人口数量。1850年,清朝的人口为4.3亿。当时的学者汪士铎惊呼:“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养··”。而今天的中国,不但养活了14亿人,人们的生活水平比那个时代还提高了许多。据此完成下列小题。

8.以上材料表明,影响环境承载力的重要因素是( )

A.地区对外开放程度 B.人口的生活与文化消费水平

C.科技发展水平 D.蕴藏的资源数量

9.随着人口不断增加,我国必须进行人口合理容量的估计,其主要意义在于( )

A.限制高消费现象的产生 B.规划农业生产的发展规模

C.制定人口战和人口政策 D.帮助贫困地区脱贫致富

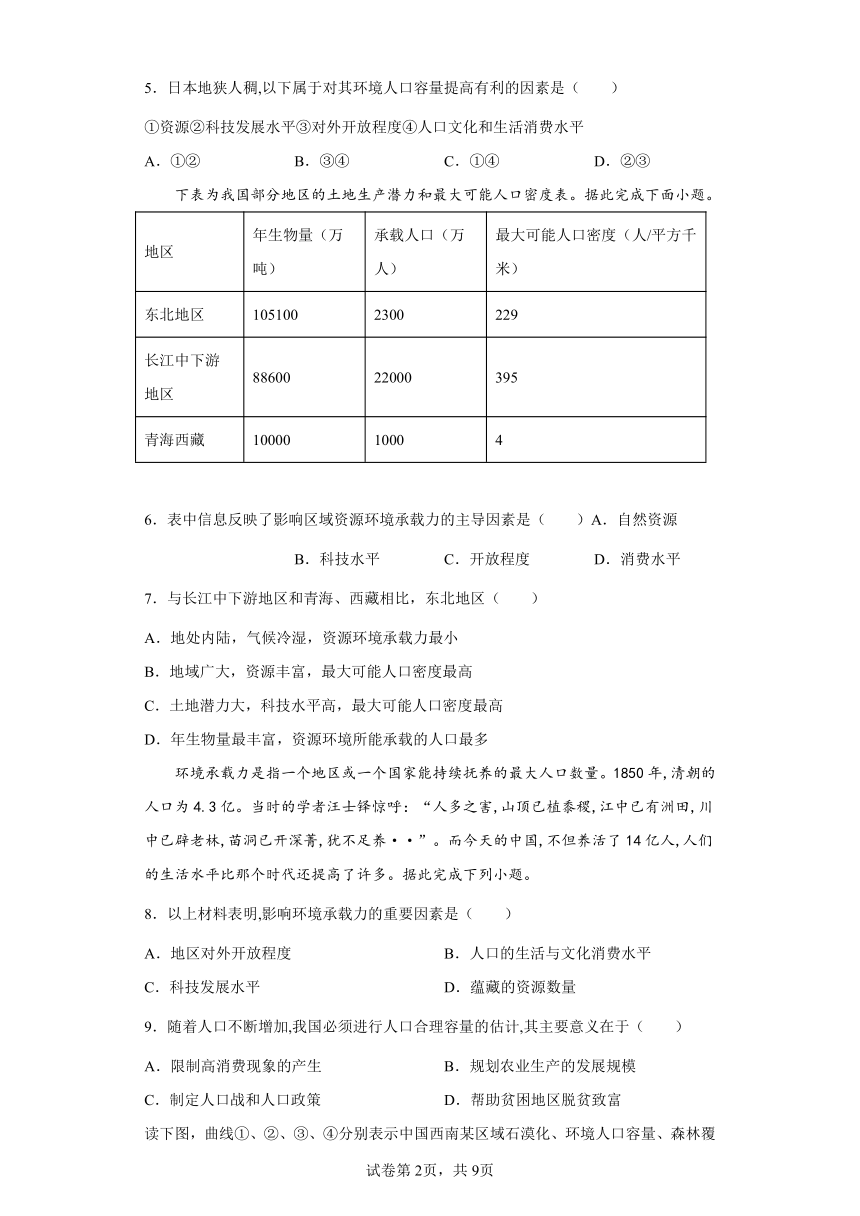

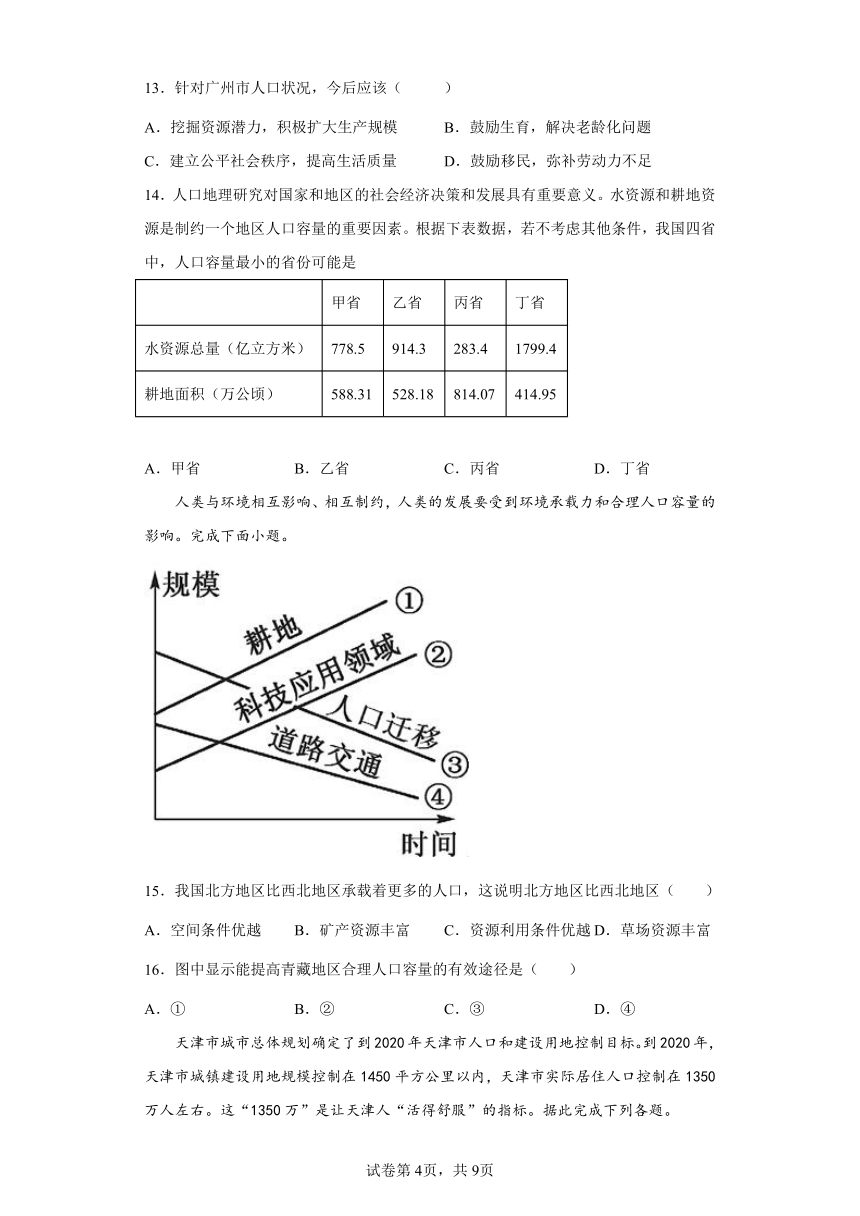

读下图,曲线①、②、③、④分别表示中国西南某区域石漠化、环境人口容量、森林覆盖率、生物多样性的统计资料,回答下列问题。

10.该区域最不可能是( )

A.地表崎岖,峰林广布

B.地表水贵如油,地下水滚滚流

C.土层深厚,土壤肥沃

D.多溶洞、天坑等,旅游资源丰富

11.图中曲线②先升后降的主要原因是( )

A.上升:植树造林;下降:砍伐森林

B.上升:环境改善;下降:生态破坏

C.上升:人口增长;下降:计划生育

D.上升:科技进步;下降:资源减少

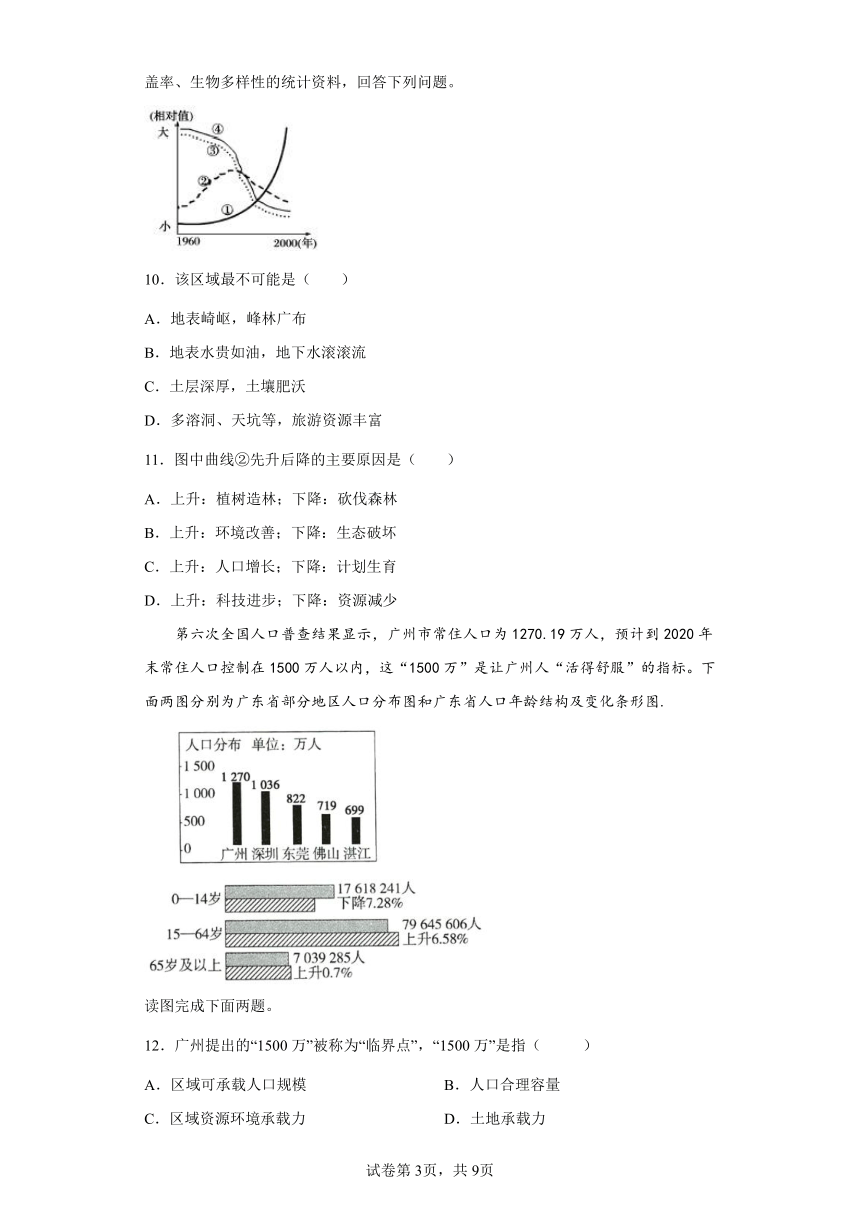

第六次全国人口普查结果显示,广州市常住人口为1270.19万人,预计到2020年末常住人口控制在1500万人以内,这“1500万”是让广州人“活得舒服”的指标。下面两图分别为广东省部分地区人口分布图和广东省人口年龄结构及变化条形图.

读图完成下面两题。

12.广州提出的“1500万”被称为“临界点”,“1500万”是指( )

A.区域可承载人口规模 B.人口合理容量

C.区域资源环境承载力 D.土地承载力

13.针对广州市人口状况,今后应该( )

A.挖掘资源潜力,积极扩大生产规模 B.鼓励生育,解决老龄化问题

C.建立公平社会秩序,提高生活质量 D.鼓励移民,弥补劳动力不足

14.人口地理研究对国家和地区的社会经济决策和发展具有重要意义。水资源和耕地资源是制约一个地区人口容量的重要因素。根据下表数据,若不考虑其他条件,我国四省中,人口容量最小的省份可能是

甲省 乙省 丙省 丁省

水资源总量(亿立方米) 778.5 914.3 283.4 1799.4

耕地面积(万公顷) 588.31 528.18 814.07 414.95

A.甲省 B.乙省 C.丙省 D.丁省

人类与环境相互影响、相互制约,人类的发展要受到环境承载力和合理人口容量的影响。完成下面小题。

15.我国北方地区比西北地区承载着更多的人口,这说明北方地区比西北地区( )

A.空间条件优越 B.矿产资源丰富 C.资源利用条件优越 D.草场资源丰富

16.图中显示能提高青藏地区合理人口容量的有效途径是( )

A.① B.② C.③ D.④

天津市城市总体规划确定了到2020年天津市人口和建设用地控制目标。到2020年,天津市城镇建设用地规模控制在1450平方公里以内,天津市实际居住人口控制在1350万人左右。这“1350万”是让天津人“活得舒服”的指标。据此完成下列各题。

17.天津提出的“1350万”被称为“临界点”,“1350万”是指( )

A.环境人口容量 B.环境承载力 C.人口合理容量 D.土地承载力

18.针对天津市的人口状况,今后应该( )

A.挖掘自然资源潜力,积极扩大生产规模 B.建立公平社会秩序,提高生活质量

C.鼓励生育,解决老龄化问题 D.鼓励移民,弥补劳动力不足

生态适度人口是指在一定目标和条件下,区域能够供养的最优人口数量。贵阳市是贵州省省会,位于云贵高原东斜坡上,喀斯特地貌广布。右图为贵阳市生态适度人口与实际人口统计情况示意图。据此完成下面小题。

19.贵阳市生态适度人口数量下降的主要原因是( )

A.人均资源消费增加 B.土地资源总量锐减

C.气候条件不断恶化 D.城市绿地面积减少

20.为提高贵阳市生态适度人口规模可采取的合理措施是( )

A.鼓励人口大量迁出 B.提高资源利用效率

C.扩大资源开采数量 D.减少与外界的接触

下图示意某个时期宁夏部分县级行政区的环境人口容量(单位:万人)。读图,完成下面小题。

21.影响图中宁夏各县级行政区环境人口容量的最主要因素是( )

A.矿产资源 B.淡水资源 C.地形地势 D.科技水平

22.宁夏南部地区今后一段时间人口发展的正确做法是( )

A.放宽生育政策,鼓励生育

B.增加人口密度,接纳宁夏北部地区的移民

C.垦荒拓耕,向宁夏东部地区迁移部分人口

D.提高水资源利用率,同时向宁夏北部地区迁移部分人口

环境人口容量是指一个地区或一个国家能持续供养的人口数量。1850年,清朝的人口为4.3亿。当时的学者汪士铎惊呼:“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养……”而今天的中国,不但养活了14亿人,人们的生活水平比那个时代还提高了许多。据此回答下面小题。

23.以上材料表明环境人口容量的特点是( )

A.临界性质 B.警戒性 C.相对性 D.有限性

24.随着人口不断增加,我国必须进行人口合理容量的估计,其主要意义在于( )

A.限制高消费现象的产生 B.规划农业生产的发展规模

C.制定人口战和人口政策 D.帮助贫困地区脱贫致富

结合下表(黑河—腾冲一线东西部地区比较表)并结合所学知识,完成下面小题。

面积比例(%) 人口比例(%) 人口密度(人/Km2)

东部地区 46 96 222

西部地区 54 4 9

25.对我国人口分布格局起决定性作用的因素是( )

A.地形和气候 B.土壤和植被 C.水文和农业 D.历史和经济

26.西北地区总体人口稀少,但局部地区人口分布较集中,此类地区大多( )

A.海拔较高、气候凉爽 B.地处山麓、临近河流

C.矿产丰富、工业发达 D.平原广阔、土壤肥沃

27.下列因素中,与环境人口容量呈负相关的是( )

A.资源数量 B.消费水平 C.对外开放程度 D.科技发展水平

青藏高原自古至今都是以农牧业为主的地区,内部人口地域分异明显,人口学家将青海祁连县至西藏吉隆县的连接线称为“祁吉线”(如下图),“祁吉线”把青藏高原划分为东南半壁和西北半壁,下表为青藏高原基于县市单元的1982-2010年“祁吉线”两侧人口统计表。据此完成下面小题。

年份 常住人口(万人) 常住人口占比(%) 人口密度(人km2)

东南半壁 西北半璧 东南半壁 西北半璧 东南半壁 西北半璧

1982年 779.94 33.35 95.72 4.28 3.50 0.37

1990年 890.78 41.74 95.31 4.69 4.00 0.47

2000年 996.59 51.31 94.85 5.15 4.48 0.58

2010年 1147.73 64.73 94.36 5.64 5.16 0.73

28.导致青藏高原内部人口分布差异的自然因素主要是( )A.矿产、海拔 B.光照、土壤 C.水源、光照 D.土壤、海拔

29.1982-2010年“祁吉线”两侧常住人口占比变化的主要原因是( )

A.生育政策 B.自然增长 C.人口迁移 D.气候变暖

30.“祁吉线”西北半壁人口增速快于东南半壁将导致( )

A.西北半壁人地矛盾日益突出 B.西北半壁人口空间分布趋于均衡

C.青藏高原环境人口容量增大 D.青藏高原人口增长模式发生变化

二、综合题

31.阅读材料,回答下列问题。

材料一:清朝以前,中国人口一直保持在一亿之内,一般在7000万以上,康熙、雍正、乾隆三朝,人口猛增到3亿,出现了清朝时期的人口高峰。

材料二:开发边陲,推广种植高产作物番薯、玉米,中国人多食粮食少食肉的生活习惯等,都有助于极大限度地养活人口。

(1)乾隆年间的中国能否养活今天的13亿人口?为什么?

(2)中国人若是有少食粮食多食肉的生活习惯,则乾隆年间的3亿人口数将会怎么变化?

(3)总结影响环境人口容量的因素。

32.阅读材料,回答下列问题。

材料一 下表分别表示某地区未来人口容量的最低人均消费量与该地区现有资源总量、人均值。

某地区未来人口容量的最低人均消费量

人均耕地 人均森林面积 人均淡水

1000 m2 1000 m2 2000 m3/a

该地区现有资源总量

材料二 该地区现有人口6200万,根据该地区人口发展趋势,预计20年后该地区人口将达到9000万。耕地因建设用地和退耕还林、还湖将减少8000平方千米,新造林面积约1万平方千米。

(1)20年后,该地区人均耕地为_________平方米。在科技条件不变的情况下,未来对该地区人口容量限制最大的资源是_________。

(2)未来对该地区人口容量限制最小的资源是_________。有人认为未来20年内此种资源的质量可能会大大提高,试分析说明其理由和今后在利用这种资源中应注意的问题。

33.读下面“环境人口容量的主要制约因素图”,回答下列问题。

(1)图中A因素表示_________,它是制约环境人口容量的首要因素。

(2)图中B因素表示_________该因素的发展与变化,必然带来人类获取和利用资源的手段、方法等方面的改变

(3)图中的C因素表示_________,不同时期和不同地域的C因素并不相同,对环境人口容量产生较大影响。

(4)图中D表示_________。

(5)一个区域的环境人口容量是_________(变化/稳定)的。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.B

1.图示为我国热带、中亚热带、北温带和青藏地区的最大可能人口密度数据,热带地区单位面积的生物量大,人口可能密度大,亚热带其次,北温带较少,青藏地区由于海拔高,自然环境恶劣,最大可能密度最小,根据图中数据判断,亚热带的最有可能是乙。故选B。

2.表格数据是根据农业自然资源潜力计算出的我国热带、中亚热带、北温带和青藏地区的最大可能人口密度数值,四地所在温度带不同,热量条件差异大,造成丙、丁两地人口容量差异的最主要因素是热量,B对。丁表示的青藏地区光照、水源充足,人口密度小,光照、水源不是主要因素,A、D错。人口密度与总面积大小无关,C错。

3.C

【详解】

环境承载力是指一定时期内,在维持相对稳定的前提下,环境、资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小,环境所能容纳的最大人口数量,故答案选C项。

4.C

5.D

4.

深圳是一个典型的移民城市,深圳发展到现在,其土地资源已经非常紧张,人口的大量迁入必然导致水资源供应非常紧张,①④正确。②交通便利、③科技较发达,C正确。故选C。

5.

日本国土面积小,自然资源缺乏,由于日本对外开放程度高,大量从国外进口各种自然资源,且对科技水平高,对资源的利用率高,因而其环境承载力较高。②③正确,①④错误。D正确。故选D。

环境承载力与环境人口容量意义相近,但并不相同。环境承载力多用于研究某一种资源与供养人口的关系,如土地人口承载力指的是在保持生态系统结构和功能不受破坏的前提下,土地提供的食物能供养的最大人口数。在实际中,为了简便,往往用某一种或几种资源的承载力,作为环境人口容量。

6.A

7.D

6.

读表可知三个区域自然地理环境不同,土地资源的生产潜力不同,导致年生物量不同,承载人口数量不同,反映了自然资源是影响区域资源环境承载力的主导因素,A正确,科技水平 、开放程度和消费水平在表中并没有反映,BCD错误。故选A。

7.

与青海、西藏相比,东北地区资源环境承载力大,并没有地处内陆,A错误;读表可知,东北地区最大可能人口密度没有长江中下游地区高,B、C错误;东北地区年生物量最丰富,资源环境所能承载的人口最多,D正确。故选D。

生物量是指某一时间单位面积或体积栖息地内所含一个或一个以上生物种,或所含一个生物群落中所有生物种的总个数或总干重(包括生物体内所存食物的重量)。青海、西藏两省由于海拔高,气温低,自然环境恶劣,环境承载力不足,生物量、土地生产潜力、最大可能人口密度和可承载人口数量都较小。

8.C

9.C

8.

根据材料可知,1850年清朝出现了人口危机,资源短缺,而当今的中国却养活了14亿人,与清朝所供养的人口数量差异很大,其主要原因是生产力发展水平差异造成的。科技发展水平的提高使人们利用自然资源的深度和范围变大,自然资源的利用效率提高,进而影响资源环境承载力,C正确;对外开放程度的提高能够影响资源环境承载力,但并非是材料中反映的主要原因,A错误;人口的生活与文化消费水平的提高会使人口容量减少,使得资源环境承载力降低,与材料不符,B错误;从1850年至今资源数量应逐渐减少,资源环境承载力降低,与材料不符,D错误,故选C。

9.

人口合理容量是指按照合理的生活方式,保障健康生活的水平,同时又在不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量。尽管人口合理容量是一个理想的、难以确定精确数值的“虚数”,但是它对于制定一个地区或一个国家的人口战和人口政策有着重要的意义,这也是我国必须进行人口合理容量估计的意义所在,C正确;限制高消费、规划农业生产的发展规模、帮助贫困地区脱贫致富,并不能通过估算人口合理容量来解决,ABD错误,故选C。

本题组难度较小,解题的关键是需要熟悉环境人口容量与人口合理容量,注意文字材料信息的获取与解读。环境人口容量考虑的基础是自然资源的承载能力,估算的最大供养人口数量,体现的是人口生物学意义上的“生存”,是一个警戒值。人口合理容量考虑的基础是人口数量与生态系统相协调,与一定的社会经济发展水平相适应,估算的最适宜的人口规模,体现了人口“发展”层面上的意义,更具有现实意义,是一个合理值。人口容量与资源状况、科技发展水平、经济发达程度、人口受教育水平、地区开放程度呈正相关,与生活消费水平呈负相关。

10.C

11.D

考查云贵高原的环境特征,环境人口容量及其影响因素。

10.该区域位于我国西南地区,石漠化严重,可能是云贵高原,地表崎岖,岩石裸露,A可能。西南地区年降水量多,但漏斗、溶洞多,地表缺水现象严重,B可能。地表石漠化,土层薄,最不可能是土层深厚,土壤肥沃,C不可能。多溶洞、天坑等,旅游资源丰富,D可能。本题要求选择不可能选项,故选C。

11.从图中曲线的变化趋势分析,①上升,表示为石漠化;②先上升后下降,表示为环境人口容量;③和④都下降,表示森林覆盖率和生物多样性,故图中曲线①、②、③、④分别表示该区域石漠化、环境人口容量、森林覆盖率、生物多样性。则图中曲线②表示环境人口容量,先升后降的主要原因是由于经济发展,科技进步,环境人口容量上升。资源消耗、破坏增加,资源减少,环境人口容量下降,D对。该地森林覆盖率呈不断下降趋势,A错。区域内生物多样性不断减少,说明生态破坏加重,B错。我国计划生育政策不变,人口总量持续上升,C错。故选D。

12.B

13.C

12.从材料可以看出,“1500万”是一个“临界点”,说明当人口超过这个数值时就会对社会及生态环境造成影响,这“1500万”是让广州人“活得舒服”的指标,所以“1500万”是指人口合理容量。故选B。

13.广州市劳动力人口数虽较多,无需再引进移民,而应该发展科技,建立公平社会秩序,提高生活质量,C正确。故选C。

14.C

【详解】

影响人口容量的首要因素是资源,尤其是资源的短板;由表中数据可知,丙省单位耕地面积水资源量是最少的,能够供养的人口数量最少,若不考虑其他条件,四省中人口容量最小的是丙省。故排除ABD三项,本题选C。

15.C

16.B

15.

资源是制约环境人口容量的首要因素,根据”木桶效应”原理,环境人口容量取决于最少的资源,而西北地区最少的资源是水资源。北方的水资源相对西北是较多的,自然与社会经济环境总体条件较西北地区好,所以资源利用条件更优越,C正确。西北地区土地面积更广阔,空间条件优越,草场资源更丰富,AD错误;矿产资源种类多,难以比较,B错误。故选C。

16.

一个国家或一个地区在一定的时期范围内可利用的资源的种类与数量是有限的,但随着科技的进步,人们可利用的资源的种类、数量与领域是会增加的,环境可承载的人口数量是会增大的,故能提高青藏地区合理人口容量的有效途径是通过发展科技来实现。B正确,ACD错误。故选B。

一个地区的人口容量(承载量)的主要受到资源总量、人均消费水平、科技水平、地区的开放程度等因素的影响,其中资源总量是首要的因素。人均消费水平与人口容量成反相关关系,其他因素与人口容量成正相关关系。

17.C

18.B

17.

人口合理容量是指按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量,由材料可知,1350万人口是让天津人活得舒服的指标,这表明是指当地的合理人口容量,故C正确,排除ABD。故选C。

18.

2.天津经济发达,面临产业升级改造,不应该积极挖掘自然资源潜力,扩大生产规模,故A错,天津应在计划生育的前提下,鼓励生二孩,来缓解老龄化问题,故C错,建立公平社会秩序,提高生活质量,是保证人们活得舒服的前提,故B正确,天津经济发达,外来人口较多,劳动力不缺,鼓励移民会带来很多社会问题,故D错。故选B。

本题总体难度适中,重在考查学生的分析能力和知识迁移运用能力。

19.A

20.B

19.

根据图示信息可知,贵阳市实际人口在增加,对资源的消费增加,导致生态适度人口数量下降,A正确;图中信息不能反映B、D项所示情况,C项与客观实际不符。故选A。

20.

提高资源的利用效率,可减少资源的过度消耗,增加环境承载力,提高生态适度人口,B正确。A、D项说法错误;扩大资源开采数量会破坏生态环境,C错误。故选B。

分析图形信息,得出生态适度人口与实际人口数量变化情况是解答本题的关键。

21.B

22.D

21.

宁夏位于我国西北地区,气候干早,降水稀少,水资源短缺,且从图中可以看出靠近黄河的县级行政区环境人口容量相对较大,由此可以判断影响其环境人口容量的最主要因素是淡水资源,B正确;矿产资源、地形地势和科技水平不是最主要的因素,A、C、D错误。故选B。

22.

宁夏南部受水资源短缺的影响,环境人口容量小,放宽生育政策,鼓励生育会导致人口过度膨胀,超出当地环境人口容量,对当地脆弱的生态造成破坏,A错误;南部水资源短缺,需要提高水资源利用率,同时从图中可以看出宁夏北部靠近黄河,水资源较为丰沛,环境人口容量较大,可以向北部地区迁入部分人口,而不是接纳北部地区的移民,B错误,D正确;东部地区环境人口容量小,不适合向东部迁入人口,C错误。故选D。

.四步法分析区域环境人口容量

(1)考虑区域的资源状况

一个区域的资源状况包括矿产、水、耕地、气候等方面;一个地区的资源越丰富,区域环境人口容量越大。

(2)考虑科技、经济等条件

科技发展水平、人口受教育水平、经济发达程度等,会影响对资源的开发利用,因而一个地区的上述条件好,区域环境人口容量大。

(3)考虑地区的对外开放程度

地区的开放程度越高,越有利于从其他区域调入资源,提高本区域的环境人口容量。

(4)考虑该区域的消费水平

一个区域的消费水平在一定的社会经济条件下越高,区域环境人口容量越小。

23.C

24.C

23.材料说明,随着社会进步,科技发展和地区开放程度的提高,人们利用资源的范围和程度在不断扩大,环境人口容量也在不断扩大,因此环境人口容量具有相对性,C正确。故选C。

24.我国进行人口合理容量的估算,其主要意义在于制定人口战和人口政策,C正确。故选C。

25.A

26.B

27.B

25.

我国东部地区地形以平原和丘陵为主,地形相对平坦,主要为季风气候,温和湿润,雨热同期,自然条件优越,人口分布密集;而西部地区,地形以高原、山地和盆地为主,地形起伏大,干旱区和高原区面积大,自然条件恶劣,人口密度小,因此,对我国人口分布格局起决定性作用的因素是地形和气候,A正确;土壤和植被分布、水文和农业都受地形、气候的制约,B、C错误;历史和文化、政治和经济不是影响我国人口分布格局的决定性因素,D错误。故选A。

26.

我国西北地区气候干旱,水资源缺乏,所以人口主要分布在有水源的山麓绿洲地带,或邻近河流的地区,B正确;海拔较高的地区,气候寒冷,交通不便,不适合居住,A错误;矿产丰富、工业发达的地区有利于吸引人口集聚,但不是西北地区人口的主要集中分布区,C错误;西北地区沙漠广布,土壤贫瘠,D错误。故选B。

27.

影响环境人口容量的因素中,资源数量、对外开放程度、科技发展水平与环境人口容量都是呈正相关的关系;消费水平与环境人口容量呈负相关关系。故选B。

四步法分析区域环境人口容量

(1)考虑区域的资源状况一个区域的资源状况包括矿产、水、耕地、气候等方面;一个地区的资源越丰富,区域环境人口容量越大。

(2)考虑科技、经济等条件科技发展水平、人口受教育水平、经济发达程度等,会影响对资源的开发利用,因而一个地区的上述条件好,区域环境人口容量大。

(3)考虑地区的对外开放程度地区的开放程度越高,越有利于从其他区域调入资源,提高本区域的环境人口容量。

(4)考虑该区域的消费水平一个区域的消费水平在一定的社会经济条件下越高,区域环境人口容量越小。

28.D

29.C

30.A

28.

青藏高原一直以农牧业为主,在农业社会里,土壤的肥沃程度影响人口的居住与迁移;青藏高原东南水热条件较好,土壤较西北地区肥沃。青藏高原海拔高,热量条件是制约人口分布的主要因素,青藏高原西北高,东南低,因此“祁吉线”东南热量条件更适宜人类居住。故选D。

29.

由表中数据可知,“祁吉线”东南半壁常住人口占比减小,西北半壁常住人口占比增大。主要是因为东南半壁虽然自然条件较为优越,但毗邻四川、云南和甘肃,人口迁出更为活跃;“祁吉线”两侧人口生育政策并无差别,自然增长不是主要原因,与气候变暖的关联性更小。故C正确,A、B、D错误。

30.

“祁吉线”西北半壁自然环境更加脆弱,环境人口容量更小,人口增速快将导致人地矛盾日益突出;人口增速快,人口空间分布不一定就均衡;环境人口容量是环境所能容纳的最大人口数,人口增速的快慢改变不了环境人口容量。A正确,B、C错误。相对于东南半壁,青藏高原“祁吉线”西北半壁人口数量少,因此 “祁吉线”西北半壁人口增速快于东南半壁不能改变青藏高原人口增长模式,D错误。故选A。

人口分布是指人口在一定时间内的空间存在形式、分布状况。它是受自然、社会、经济和政治等多种因素作用的结果。自然环境条件(如纬度、海拔、距海远近等)对人口分布起重要作用。20世纪以来,随世界范围的工业化和城市化进程的加速,社会、经济和政治等因素对人口分布的影响越来越大。

31.(1)不能;资源种类和数量少(粮食产量低),科技水平低,对资源的开发利用不够,对外开放程度低,国外资源流入少等。

(2)人口数量减少。

(3)资源、科技发展水平、地区的开放程度、生活和文化消费水平等。

本题以历史材料为背景设置三小问,涉及环境人口容量的定义及影响因素等知识点,考查了学生阅读材料提取有效信息以及运用地理知识解决实际问题的能力,对学生综合思维和地理实践力的素养要求较高。

(1)

乾隆年间虽然出现了人口的高峰,但当时的生产力水平比现在低很多,所以其并不能养活现在生产力水平下能养活的13亿人口,这是因为环境人口容量是受多种因素制约的,如资源、科技发展水平、地区的开放程度、生活和文化消费水平等。

(2)

据材料二可知“中国人多食粮食少食肉的生活习惯等,都有助于极大限度地养活人口。”结合实际,粮食产量远大于肉类产量,如果中国人有少食粮食多食肉的生活习惯,以乾隆年间的肉类生产力水平,无法满足3亿人口的肉类供给,故人口数量会减少。

(3)

结合材料及所学可知影响环境人口容量的因素有资源(正相关)、科技发展水平(正相关)、地区的开放程度(正相关)、生活和文化消费水平(负相关)等。

32.(1)800 耕地

(2)淡水资源 理由:因为该地区未来将退耕还林、还湖,植树造林,增加植被覆盖率,会使淡水资源的质量提高;治理污染力度可能会加大,水质也会提高。应注意的问题:节约用水,防治水污染;建设水利设施,调节水资源的时空分布。

【详解】

(1)人均耕地面积=耕地总量/人口数。20年后,该地区人均耕地为800平方米。由材料中提到因建设用地和退耕还湖使现有耕地减少,由此确定影响未来该地区环境人口容量的最大限制因素是耕地。

(2)根据各资源现有人均资源量及未来环境人口容量的最低消费量的比较再结合当地的生态建设对各资源的影响,可推知对未来该地区环境人口容量限制最小的是淡水。淡水利用要注意节约、保护水质、季节调配等。

33. 自然资源 科技发展水平 人口消费水平(或经济发展水平) 环境人口容量 变化

本题考查环境人口容量的影响因素、环境人口容量的特征。

【详解】

⑴读图,图中A因素是制约环境人口容量的首要因素,表示自然资源。

⑵读图,图中B因素的发展与变化,带来人类获取和利用资源的手段、方法等方面的改变,表示科技发展水平。

⑶图中的C因素表示人口消费水平或经济发展水平,不同时期和不同地域的C因素并不相同,对环境人口容量产生较大影响。

⑷图中D表示环境人口容量,自然资源、科技发展水平、人口消费水平对环境人口容量均有影响。

⑸随着生产力水平提高,科技的发展,人们对资源的利用程度、范围的变化,一个区域的环境人口容量是变化的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

中国农业区划委员会对我国各地的农业自然资源生产潜力进行了深入研究,计算出我国热带、中亚热带、北温带和青藏地区的最大可能人口密度数据。据此完成下列问题。

地区 面积(万km2) 最大可能人口密度(万人/km2)

甲 12.6 38

乙 133.5 427

丙 11.5 486

丁 250 4

1.表中代表中亚热带的最有可能是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

2.造成丙、丁两地人口容量差异的最主要因素是( )

A.光照 B.热量

C.面积 D.水源

3.环境人口容量是指( )

A.一个地区人均资源量的极限值

B.自然资源和自然环境能否最大限度地利用

C.环境所能容纳的最大人口数量

D.一个地区环境质量的好坏

每一个承载系统对任何的外来干扰都有一定的忍耐极限,当外来干扰超过此极限时,生态系统就会被损害、破坏乃至瓦解。无论是水环境、大气环境、土壤环境,还是城市区域、流域 等都存在环境承载力的问题。据此并结合所学知识完成下面小题。

4.深圳从一个小渔村发展成为一个知名的大城市,其城市资源环境承载力渐趋极限,某些部分甚至已经透支,透支的部分最可能是( )

①土地资源②交通③科技④水资源

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

5.日本地狭人稠,以下属于对其环境人口容量提高有利的因素是( )

①资源②科技发展水平③对外开放程度④人口文化和生活消费水平

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

下表为我国部分地区的土地生产潜力和最大可能人口密度表。据此完成下面小题。

地区 年生物量(万吨) 承载人口(万人) 最大可能人口密度(人/平方千米)

东北地区 105100 2300 229

长江中下游地区 88600 22000 395

青海西藏 10000 1000 4

6.表中信息反映了影响区域资源环境承载力的主导因素是( )A.自然资源 B.科技水平 C.开放程度 D.消费水平

7.与长江中下游地区和青海、西藏相比,东北地区( )

A.地处内陆,气候冷湿,资源环境承载力最小

B.地域广大,资源丰富,最大可能人口密度最高

C.土地潜力大,科技水平高,最大可能人口密度最高

D.年生物量最丰富,资源环境所能承载的人口最多

环境承载力是指一个地区或一个国家能持续抚养的最大人口数量。1850年,清朝的人口为4.3亿。当时的学者汪士铎惊呼:“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养··”。而今天的中国,不但养活了14亿人,人们的生活水平比那个时代还提高了许多。据此完成下列小题。

8.以上材料表明,影响环境承载力的重要因素是( )

A.地区对外开放程度 B.人口的生活与文化消费水平

C.科技发展水平 D.蕴藏的资源数量

9.随着人口不断增加,我国必须进行人口合理容量的估计,其主要意义在于( )

A.限制高消费现象的产生 B.规划农业生产的发展规模

C.制定人口战和人口政策 D.帮助贫困地区脱贫致富

读下图,曲线①、②、③、④分别表示中国西南某区域石漠化、环境人口容量、森林覆盖率、生物多样性的统计资料,回答下列问题。

10.该区域最不可能是( )

A.地表崎岖,峰林广布

B.地表水贵如油,地下水滚滚流

C.土层深厚,土壤肥沃

D.多溶洞、天坑等,旅游资源丰富

11.图中曲线②先升后降的主要原因是( )

A.上升:植树造林;下降:砍伐森林

B.上升:环境改善;下降:生态破坏

C.上升:人口增长;下降:计划生育

D.上升:科技进步;下降:资源减少

第六次全国人口普查结果显示,广州市常住人口为1270.19万人,预计到2020年末常住人口控制在1500万人以内,这“1500万”是让广州人“活得舒服”的指标。下面两图分别为广东省部分地区人口分布图和广东省人口年龄结构及变化条形图.

读图完成下面两题。

12.广州提出的“1500万”被称为“临界点”,“1500万”是指( )

A.区域可承载人口规模 B.人口合理容量

C.区域资源环境承载力 D.土地承载力

13.针对广州市人口状况,今后应该( )

A.挖掘资源潜力,积极扩大生产规模 B.鼓励生育,解决老龄化问题

C.建立公平社会秩序,提高生活质量 D.鼓励移民,弥补劳动力不足

14.人口地理研究对国家和地区的社会经济决策和发展具有重要意义。水资源和耕地资源是制约一个地区人口容量的重要因素。根据下表数据,若不考虑其他条件,我国四省中,人口容量最小的省份可能是

甲省 乙省 丙省 丁省

水资源总量(亿立方米) 778.5 914.3 283.4 1799.4

耕地面积(万公顷) 588.31 528.18 814.07 414.95

A.甲省 B.乙省 C.丙省 D.丁省

人类与环境相互影响、相互制约,人类的发展要受到环境承载力和合理人口容量的影响。完成下面小题。

15.我国北方地区比西北地区承载着更多的人口,这说明北方地区比西北地区( )

A.空间条件优越 B.矿产资源丰富 C.资源利用条件优越 D.草场资源丰富

16.图中显示能提高青藏地区合理人口容量的有效途径是( )

A.① B.② C.③ D.④

天津市城市总体规划确定了到2020年天津市人口和建设用地控制目标。到2020年,天津市城镇建设用地规模控制在1450平方公里以内,天津市实际居住人口控制在1350万人左右。这“1350万”是让天津人“活得舒服”的指标。据此完成下列各题。

17.天津提出的“1350万”被称为“临界点”,“1350万”是指( )

A.环境人口容量 B.环境承载力 C.人口合理容量 D.土地承载力

18.针对天津市的人口状况,今后应该( )

A.挖掘自然资源潜力,积极扩大生产规模 B.建立公平社会秩序,提高生活质量

C.鼓励生育,解决老龄化问题 D.鼓励移民,弥补劳动力不足

生态适度人口是指在一定目标和条件下,区域能够供养的最优人口数量。贵阳市是贵州省省会,位于云贵高原东斜坡上,喀斯特地貌广布。右图为贵阳市生态适度人口与实际人口统计情况示意图。据此完成下面小题。

19.贵阳市生态适度人口数量下降的主要原因是( )

A.人均资源消费增加 B.土地资源总量锐减

C.气候条件不断恶化 D.城市绿地面积减少

20.为提高贵阳市生态适度人口规模可采取的合理措施是( )

A.鼓励人口大量迁出 B.提高资源利用效率

C.扩大资源开采数量 D.减少与外界的接触

下图示意某个时期宁夏部分县级行政区的环境人口容量(单位:万人)。读图,完成下面小题。

21.影响图中宁夏各县级行政区环境人口容量的最主要因素是( )

A.矿产资源 B.淡水资源 C.地形地势 D.科技水平

22.宁夏南部地区今后一段时间人口发展的正确做法是( )

A.放宽生育政策,鼓励生育

B.增加人口密度,接纳宁夏北部地区的移民

C.垦荒拓耕,向宁夏东部地区迁移部分人口

D.提高水资源利用率,同时向宁夏北部地区迁移部分人口

环境人口容量是指一个地区或一个国家能持续供养的人口数量。1850年,清朝的人口为4.3亿。当时的学者汪士铎惊呼:“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养……”而今天的中国,不但养活了14亿人,人们的生活水平比那个时代还提高了许多。据此回答下面小题。

23.以上材料表明环境人口容量的特点是( )

A.临界性质 B.警戒性 C.相对性 D.有限性

24.随着人口不断增加,我国必须进行人口合理容量的估计,其主要意义在于( )

A.限制高消费现象的产生 B.规划农业生产的发展规模

C.制定人口战和人口政策 D.帮助贫困地区脱贫致富

结合下表(黑河—腾冲一线东西部地区比较表)并结合所学知识,完成下面小题。

面积比例(%) 人口比例(%) 人口密度(人/Km2)

东部地区 46 96 222

西部地区 54 4 9

25.对我国人口分布格局起决定性作用的因素是( )

A.地形和气候 B.土壤和植被 C.水文和农业 D.历史和经济

26.西北地区总体人口稀少,但局部地区人口分布较集中,此类地区大多( )

A.海拔较高、气候凉爽 B.地处山麓、临近河流

C.矿产丰富、工业发达 D.平原广阔、土壤肥沃

27.下列因素中,与环境人口容量呈负相关的是( )

A.资源数量 B.消费水平 C.对外开放程度 D.科技发展水平

青藏高原自古至今都是以农牧业为主的地区,内部人口地域分异明显,人口学家将青海祁连县至西藏吉隆县的连接线称为“祁吉线”(如下图),“祁吉线”把青藏高原划分为东南半壁和西北半壁,下表为青藏高原基于县市单元的1982-2010年“祁吉线”两侧人口统计表。据此完成下面小题。

年份 常住人口(万人) 常住人口占比(%) 人口密度(人km2)

东南半壁 西北半璧 东南半壁 西北半璧 东南半壁 西北半璧

1982年 779.94 33.35 95.72 4.28 3.50 0.37

1990年 890.78 41.74 95.31 4.69 4.00 0.47

2000年 996.59 51.31 94.85 5.15 4.48 0.58

2010年 1147.73 64.73 94.36 5.64 5.16 0.73

28.导致青藏高原内部人口分布差异的自然因素主要是( )A.矿产、海拔 B.光照、土壤 C.水源、光照 D.土壤、海拔

29.1982-2010年“祁吉线”两侧常住人口占比变化的主要原因是( )

A.生育政策 B.自然增长 C.人口迁移 D.气候变暖

30.“祁吉线”西北半壁人口增速快于东南半壁将导致( )

A.西北半壁人地矛盾日益突出 B.西北半壁人口空间分布趋于均衡

C.青藏高原环境人口容量增大 D.青藏高原人口增长模式发生变化

二、综合题

31.阅读材料,回答下列问题。

材料一:清朝以前,中国人口一直保持在一亿之内,一般在7000万以上,康熙、雍正、乾隆三朝,人口猛增到3亿,出现了清朝时期的人口高峰。

材料二:开发边陲,推广种植高产作物番薯、玉米,中国人多食粮食少食肉的生活习惯等,都有助于极大限度地养活人口。

(1)乾隆年间的中国能否养活今天的13亿人口?为什么?

(2)中国人若是有少食粮食多食肉的生活习惯,则乾隆年间的3亿人口数将会怎么变化?

(3)总结影响环境人口容量的因素。

32.阅读材料,回答下列问题。

材料一 下表分别表示某地区未来人口容量的最低人均消费量与该地区现有资源总量、人均值。

某地区未来人口容量的最低人均消费量

人均耕地 人均森林面积 人均淡水

1000 m2 1000 m2 2000 m3/a

该地区现有资源总量

材料二 该地区现有人口6200万,根据该地区人口发展趋势,预计20年后该地区人口将达到9000万。耕地因建设用地和退耕还林、还湖将减少8000平方千米,新造林面积约1万平方千米。

(1)20年后,该地区人均耕地为_________平方米。在科技条件不变的情况下,未来对该地区人口容量限制最大的资源是_________。

(2)未来对该地区人口容量限制最小的资源是_________。有人认为未来20年内此种资源的质量可能会大大提高,试分析说明其理由和今后在利用这种资源中应注意的问题。

33.读下面“环境人口容量的主要制约因素图”,回答下列问题。

(1)图中A因素表示_________,它是制约环境人口容量的首要因素。

(2)图中B因素表示_________该因素的发展与变化,必然带来人类获取和利用资源的手段、方法等方面的改变

(3)图中的C因素表示_________,不同时期和不同地域的C因素并不相同,对环境人口容量产生较大影响。

(4)图中D表示_________。

(5)一个区域的环境人口容量是_________(变化/稳定)的。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.B

1.图示为我国热带、中亚热带、北温带和青藏地区的最大可能人口密度数据,热带地区单位面积的生物量大,人口可能密度大,亚热带其次,北温带较少,青藏地区由于海拔高,自然环境恶劣,最大可能密度最小,根据图中数据判断,亚热带的最有可能是乙。故选B。

2.表格数据是根据农业自然资源潜力计算出的我国热带、中亚热带、北温带和青藏地区的最大可能人口密度数值,四地所在温度带不同,热量条件差异大,造成丙、丁两地人口容量差异的最主要因素是热量,B对。丁表示的青藏地区光照、水源充足,人口密度小,光照、水源不是主要因素,A、D错。人口密度与总面积大小无关,C错。

3.C

【详解】

环境承载力是指一定时期内,在维持相对稳定的前提下,环境、资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小,环境所能容纳的最大人口数量,故答案选C项。

4.C

5.D

4.

深圳是一个典型的移民城市,深圳发展到现在,其土地资源已经非常紧张,人口的大量迁入必然导致水资源供应非常紧张,①④正确。②交通便利、③科技较发达,C正确。故选C。

5.

日本国土面积小,自然资源缺乏,由于日本对外开放程度高,大量从国外进口各种自然资源,且对科技水平高,对资源的利用率高,因而其环境承载力较高。②③正确,①④错误。D正确。故选D。

环境承载力与环境人口容量意义相近,但并不相同。环境承载力多用于研究某一种资源与供养人口的关系,如土地人口承载力指的是在保持生态系统结构和功能不受破坏的前提下,土地提供的食物能供养的最大人口数。在实际中,为了简便,往往用某一种或几种资源的承载力,作为环境人口容量。

6.A

7.D

6.

读表可知三个区域自然地理环境不同,土地资源的生产潜力不同,导致年生物量不同,承载人口数量不同,反映了自然资源是影响区域资源环境承载力的主导因素,A正确,科技水平 、开放程度和消费水平在表中并没有反映,BCD错误。故选A。

7.

与青海、西藏相比,东北地区资源环境承载力大,并没有地处内陆,A错误;读表可知,东北地区最大可能人口密度没有长江中下游地区高,B、C错误;东北地区年生物量最丰富,资源环境所能承载的人口最多,D正确。故选D。

生物量是指某一时间单位面积或体积栖息地内所含一个或一个以上生物种,或所含一个生物群落中所有生物种的总个数或总干重(包括生物体内所存食物的重量)。青海、西藏两省由于海拔高,气温低,自然环境恶劣,环境承载力不足,生物量、土地生产潜力、最大可能人口密度和可承载人口数量都较小。

8.C

9.C

8.

根据材料可知,1850年清朝出现了人口危机,资源短缺,而当今的中国却养活了14亿人,与清朝所供养的人口数量差异很大,其主要原因是生产力发展水平差异造成的。科技发展水平的提高使人们利用自然资源的深度和范围变大,自然资源的利用效率提高,进而影响资源环境承载力,C正确;对外开放程度的提高能够影响资源环境承载力,但并非是材料中反映的主要原因,A错误;人口的生活与文化消费水平的提高会使人口容量减少,使得资源环境承载力降低,与材料不符,B错误;从1850年至今资源数量应逐渐减少,资源环境承载力降低,与材料不符,D错误,故选C。

9.

人口合理容量是指按照合理的生活方式,保障健康生活的水平,同时又在不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量。尽管人口合理容量是一个理想的、难以确定精确数值的“虚数”,但是它对于制定一个地区或一个国家的人口战和人口政策有着重要的意义,这也是我国必须进行人口合理容量估计的意义所在,C正确;限制高消费、规划农业生产的发展规模、帮助贫困地区脱贫致富,并不能通过估算人口合理容量来解决,ABD错误,故选C。

本题组难度较小,解题的关键是需要熟悉环境人口容量与人口合理容量,注意文字材料信息的获取与解读。环境人口容量考虑的基础是自然资源的承载能力,估算的最大供养人口数量,体现的是人口生物学意义上的“生存”,是一个警戒值。人口合理容量考虑的基础是人口数量与生态系统相协调,与一定的社会经济发展水平相适应,估算的最适宜的人口规模,体现了人口“发展”层面上的意义,更具有现实意义,是一个合理值。人口容量与资源状况、科技发展水平、经济发达程度、人口受教育水平、地区开放程度呈正相关,与生活消费水平呈负相关。

10.C

11.D

考查云贵高原的环境特征,环境人口容量及其影响因素。

10.该区域位于我国西南地区,石漠化严重,可能是云贵高原,地表崎岖,岩石裸露,A可能。西南地区年降水量多,但漏斗、溶洞多,地表缺水现象严重,B可能。地表石漠化,土层薄,最不可能是土层深厚,土壤肥沃,C不可能。多溶洞、天坑等,旅游资源丰富,D可能。本题要求选择不可能选项,故选C。

11.从图中曲线的变化趋势分析,①上升,表示为石漠化;②先上升后下降,表示为环境人口容量;③和④都下降,表示森林覆盖率和生物多样性,故图中曲线①、②、③、④分别表示该区域石漠化、环境人口容量、森林覆盖率、生物多样性。则图中曲线②表示环境人口容量,先升后降的主要原因是由于经济发展,科技进步,环境人口容量上升。资源消耗、破坏增加,资源减少,环境人口容量下降,D对。该地森林覆盖率呈不断下降趋势,A错。区域内生物多样性不断减少,说明生态破坏加重,B错。我国计划生育政策不变,人口总量持续上升,C错。故选D。

12.B

13.C

12.从材料可以看出,“1500万”是一个“临界点”,说明当人口超过这个数值时就会对社会及生态环境造成影响,这“1500万”是让广州人“活得舒服”的指标,所以“1500万”是指人口合理容量。故选B。

13.广州市劳动力人口数虽较多,无需再引进移民,而应该发展科技,建立公平社会秩序,提高生活质量,C正确。故选C。

14.C

【详解】

影响人口容量的首要因素是资源,尤其是资源的短板;由表中数据可知,丙省单位耕地面积水资源量是最少的,能够供养的人口数量最少,若不考虑其他条件,四省中人口容量最小的是丙省。故排除ABD三项,本题选C。

15.C

16.B

15.

资源是制约环境人口容量的首要因素,根据”木桶效应”原理,环境人口容量取决于最少的资源,而西北地区最少的资源是水资源。北方的水资源相对西北是较多的,自然与社会经济环境总体条件较西北地区好,所以资源利用条件更优越,C正确。西北地区土地面积更广阔,空间条件优越,草场资源更丰富,AD错误;矿产资源种类多,难以比较,B错误。故选C。

16.

一个国家或一个地区在一定的时期范围内可利用的资源的种类与数量是有限的,但随着科技的进步,人们可利用的资源的种类、数量与领域是会增加的,环境可承载的人口数量是会增大的,故能提高青藏地区合理人口容量的有效途径是通过发展科技来实现。B正确,ACD错误。故选B。

一个地区的人口容量(承载量)的主要受到资源总量、人均消费水平、科技水平、地区的开放程度等因素的影响,其中资源总量是首要的因素。人均消费水平与人口容量成反相关关系,其他因素与人口容量成正相关关系。

17.C

18.B

17.

人口合理容量是指按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量,由材料可知,1350万人口是让天津人活得舒服的指标,这表明是指当地的合理人口容量,故C正确,排除ABD。故选C。

18.

2.天津经济发达,面临产业升级改造,不应该积极挖掘自然资源潜力,扩大生产规模,故A错,天津应在计划生育的前提下,鼓励生二孩,来缓解老龄化问题,故C错,建立公平社会秩序,提高生活质量,是保证人们活得舒服的前提,故B正确,天津经济发达,外来人口较多,劳动力不缺,鼓励移民会带来很多社会问题,故D错。故选B。

本题总体难度适中,重在考查学生的分析能力和知识迁移运用能力。

19.A

20.B

19.

根据图示信息可知,贵阳市实际人口在增加,对资源的消费增加,导致生态适度人口数量下降,A正确;图中信息不能反映B、D项所示情况,C项与客观实际不符。故选A。

20.

提高资源的利用效率,可减少资源的过度消耗,增加环境承载力,提高生态适度人口,B正确。A、D项说法错误;扩大资源开采数量会破坏生态环境,C错误。故选B。

分析图形信息,得出生态适度人口与实际人口数量变化情况是解答本题的关键。

21.B

22.D

21.

宁夏位于我国西北地区,气候干早,降水稀少,水资源短缺,且从图中可以看出靠近黄河的县级行政区环境人口容量相对较大,由此可以判断影响其环境人口容量的最主要因素是淡水资源,B正确;矿产资源、地形地势和科技水平不是最主要的因素,A、C、D错误。故选B。

22.

宁夏南部受水资源短缺的影响,环境人口容量小,放宽生育政策,鼓励生育会导致人口过度膨胀,超出当地环境人口容量,对当地脆弱的生态造成破坏,A错误;南部水资源短缺,需要提高水资源利用率,同时从图中可以看出宁夏北部靠近黄河,水资源较为丰沛,环境人口容量较大,可以向北部地区迁入部分人口,而不是接纳北部地区的移民,B错误,D正确;东部地区环境人口容量小,不适合向东部迁入人口,C错误。故选D。

.四步法分析区域环境人口容量

(1)考虑区域的资源状况

一个区域的资源状况包括矿产、水、耕地、气候等方面;一个地区的资源越丰富,区域环境人口容量越大。

(2)考虑科技、经济等条件

科技发展水平、人口受教育水平、经济发达程度等,会影响对资源的开发利用,因而一个地区的上述条件好,区域环境人口容量大。

(3)考虑地区的对外开放程度

地区的开放程度越高,越有利于从其他区域调入资源,提高本区域的环境人口容量。

(4)考虑该区域的消费水平

一个区域的消费水平在一定的社会经济条件下越高,区域环境人口容量越小。

23.C

24.C

23.材料说明,随着社会进步,科技发展和地区开放程度的提高,人们利用资源的范围和程度在不断扩大,环境人口容量也在不断扩大,因此环境人口容量具有相对性,C正确。故选C。

24.我国进行人口合理容量的估算,其主要意义在于制定人口战和人口政策,C正确。故选C。

25.A

26.B

27.B

25.

我国东部地区地形以平原和丘陵为主,地形相对平坦,主要为季风气候,温和湿润,雨热同期,自然条件优越,人口分布密集;而西部地区,地形以高原、山地和盆地为主,地形起伏大,干旱区和高原区面积大,自然条件恶劣,人口密度小,因此,对我国人口分布格局起决定性作用的因素是地形和气候,A正确;土壤和植被分布、水文和农业都受地形、气候的制约,B、C错误;历史和文化、政治和经济不是影响我国人口分布格局的决定性因素,D错误。故选A。

26.

我国西北地区气候干旱,水资源缺乏,所以人口主要分布在有水源的山麓绿洲地带,或邻近河流的地区,B正确;海拔较高的地区,气候寒冷,交通不便,不适合居住,A错误;矿产丰富、工业发达的地区有利于吸引人口集聚,但不是西北地区人口的主要集中分布区,C错误;西北地区沙漠广布,土壤贫瘠,D错误。故选B。

27.

影响环境人口容量的因素中,资源数量、对外开放程度、科技发展水平与环境人口容量都是呈正相关的关系;消费水平与环境人口容量呈负相关关系。故选B。

四步法分析区域环境人口容量

(1)考虑区域的资源状况一个区域的资源状况包括矿产、水、耕地、气候等方面;一个地区的资源越丰富,区域环境人口容量越大。

(2)考虑科技、经济等条件科技发展水平、人口受教育水平、经济发达程度等,会影响对资源的开发利用,因而一个地区的上述条件好,区域环境人口容量大。

(3)考虑地区的对外开放程度地区的开放程度越高,越有利于从其他区域调入资源,提高本区域的环境人口容量。

(4)考虑该区域的消费水平一个区域的消费水平在一定的社会经济条件下越高,区域环境人口容量越小。

28.D

29.C

30.A

28.

青藏高原一直以农牧业为主,在农业社会里,土壤的肥沃程度影响人口的居住与迁移;青藏高原东南水热条件较好,土壤较西北地区肥沃。青藏高原海拔高,热量条件是制约人口分布的主要因素,青藏高原西北高,东南低,因此“祁吉线”东南热量条件更适宜人类居住。故选D。

29.

由表中数据可知,“祁吉线”东南半壁常住人口占比减小,西北半壁常住人口占比增大。主要是因为东南半壁虽然自然条件较为优越,但毗邻四川、云南和甘肃,人口迁出更为活跃;“祁吉线”两侧人口生育政策并无差别,自然增长不是主要原因,与气候变暖的关联性更小。故C正确,A、B、D错误。

30.

“祁吉线”西北半壁自然环境更加脆弱,环境人口容量更小,人口增速快将导致人地矛盾日益突出;人口增速快,人口空间分布不一定就均衡;环境人口容量是环境所能容纳的最大人口数,人口增速的快慢改变不了环境人口容量。A正确,B、C错误。相对于东南半壁,青藏高原“祁吉线”西北半壁人口数量少,因此 “祁吉线”西北半壁人口增速快于东南半壁不能改变青藏高原人口增长模式,D错误。故选A。

人口分布是指人口在一定时间内的空间存在形式、分布状况。它是受自然、社会、经济和政治等多种因素作用的结果。自然环境条件(如纬度、海拔、距海远近等)对人口分布起重要作用。20世纪以来,随世界范围的工业化和城市化进程的加速,社会、经济和政治等因素对人口分布的影响越来越大。

31.(1)不能;资源种类和数量少(粮食产量低),科技水平低,对资源的开发利用不够,对外开放程度低,国外资源流入少等。

(2)人口数量减少。

(3)资源、科技发展水平、地区的开放程度、生活和文化消费水平等。

本题以历史材料为背景设置三小问,涉及环境人口容量的定义及影响因素等知识点,考查了学生阅读材料提取有效信息以及运用地理知识解决实际问题的能力,对学生综合思维和地理实践力的素养要求较高。

(1)

乾隆年间虽然出现了人口的高峰,但当时的生产力水平比现在低很多,所以其并不能养活现在生产力水平下能养活的13亿人口,这是因为环境人口容量是受多种因素制约的,如资源、科技发展水平、地区的开放程度、生活和文化消费水平等。

(2)

据材料二可知“中国人多食粮食少食肉的生活习惯等,都有助于极大限度地养活人口。”结合实际,粮食产量远大于肉类产量,如果中国人有少食粮食多食肉的生活习惯,以乾隆年间的肉类生产力水平,无法满足3亿人口的肉类供给,故人口数量会减少。

(3)

结合材料及所学可知影响环境人口容量的因素有资源(正相关)、科技发展水平(正相关)、地区的开放程度(正相关)、生活和文化消费水平(负相关)等。

32.(1)800 耕地

(2)淡水资源 理由:因为该地区未来将退耕还林、还湖,植树造林,增加植被覆盖率,会使淡水资源的质量提高;治理污染力度可能会加大,水质也会提高。应注意的问题:节约用水,防治水污染;建设水利设施,调节水资源的时空分布。

【详解】

(1)人均耕地面积=耕地总量/人口数。20年后,该地区人均耕地为800平方米。由材料中提到因建设用地和退耕还湖使现有耕地减少,由此确定影响未来该地区环境人口容量的最大限制因素是耕地。

(2)根据各资源现有人均资源量及未来环境人口容量的最低消费量的比较再结合当地的生态建设对各资源的影响,可推知对未来该地区环境人口容量限制最小的是淡水。淡水利用要注意节约、保护水质、季节调配等。

33. 自然资源 科技发展水平 人口消费水平(或经济发展水平) 环境人口容量 变化

本题考查环境人口容量的影响因素、环境人口容量的特征。

【详解】

⑴读图,图中A因素是制约环境人口容量的首要因素,表示自然资源。

⑵读图,图中B因素的发展与变化,带来人类获取和利用资源的手段、方法等方面的改变,表示科技发展水平。

⑶图中的C因素表示人口消费水平或经济发展水平,不同时期和不同地域的C因素并不相同,对环境人口容量产生较大影响。

⑷图中D表示环境人口容量,自然资源、科技发展水平、人口消费水平对环境人口容量均有影响。

⑸随着生产力水平提高,科技的发展,人们对资源的利用程度、范围的变化,一个区域的环境人口容量是变化的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少