第7章 第2节 现代生物进化理论的主要内容

文档属性

| 名称 | 第7章 第2节 现代生物进化理论的主要内容 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1019.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2013-03-08 19:02:39 | ||

图片预览

文档简介

课件59张PPT。第7章理解

教材

新知把握

热点

考向知识点一知识点二考向一应用创新演练随堂基础巩固课时跟踪训练第

2

节考向二 知识点三1.种群是生物进化的基本单位。

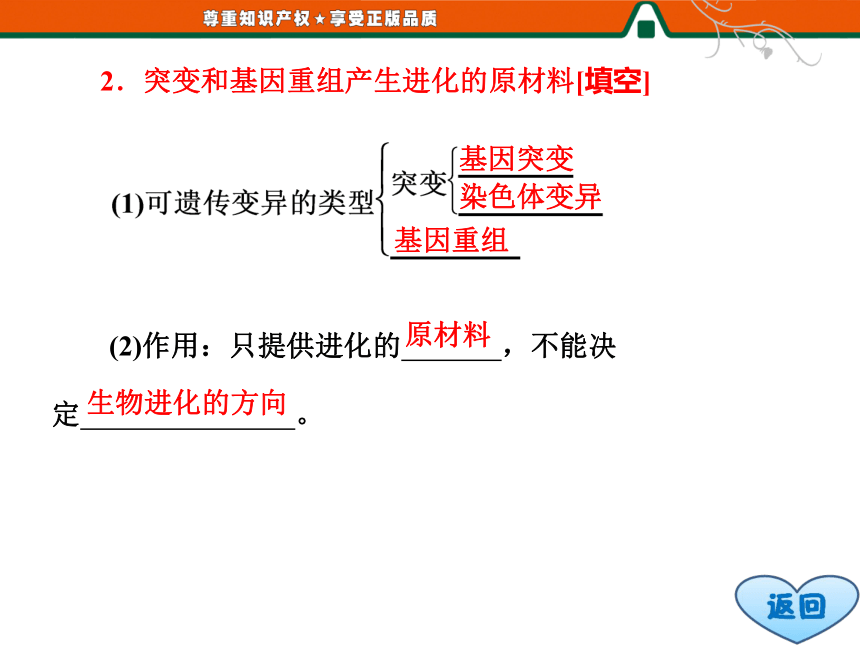

2.突变和基因重组产生生物进化的原材料。

3.自然选择决定生物进化的方向。

4.隔离是物种形成的必要条件。5.生物进化的实质是种群基因频率的定

向改变。

6.共同进化导致生物多样性的形成。

7.生物多样性主要包括基因多样性、物种多样

性和生态系统多样性三个层次的内容。[自读教材·夯基础]1.种群是生物进化的基本单位[填空]2.突变和基因重组产生进化的原材料[填空] (2)作用:只提供进化的 ,不能决

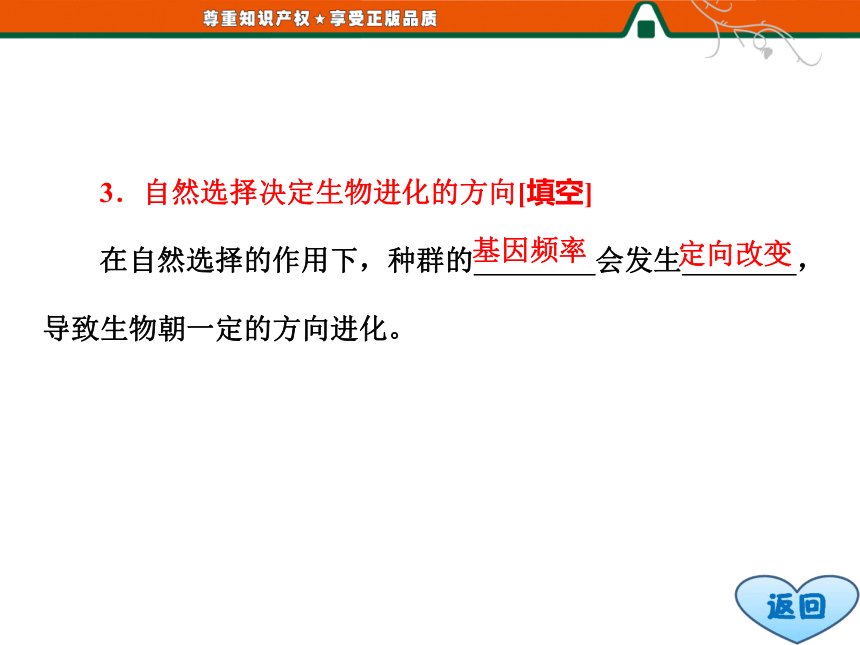

定 。 原材料生物进化的方向基因突变 染色体变异基因重组 3.自然选择决定生物进化的方向[填空]

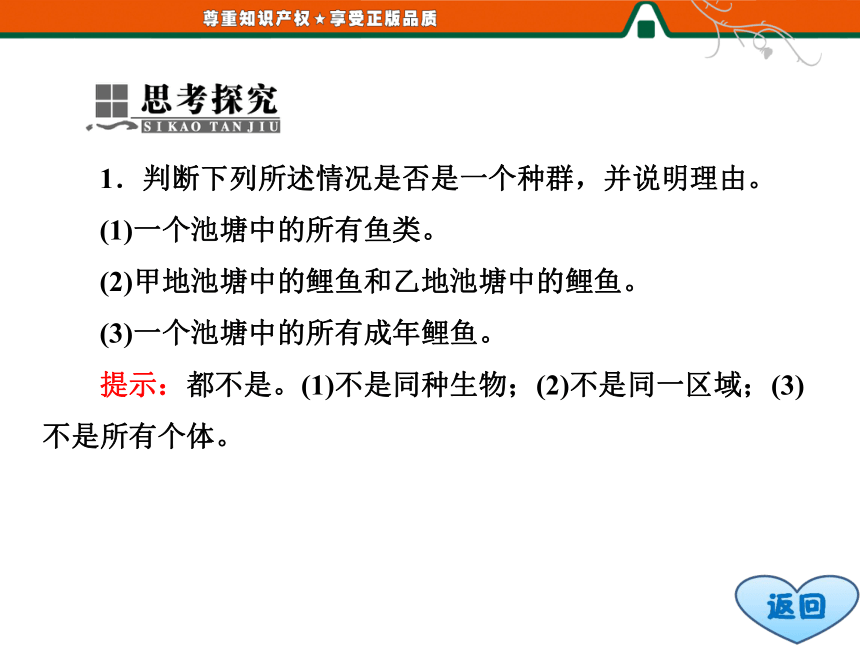

在自然选择的作用下,种群的 会发生 ,导致生物朝一定的方向进化。基因频率定向改变 1.判断下列所述情况是否是一个种群,并说明理由。

(1)一个池塘中的所有鱼类。

(2)甲地池塘中的鲤鱼和乙地池塘中的鲤鱼。

(3)一个池塘中的所有成年鲤鱼。

提示:都不是。(1)不是同种生物;(2)不是同一区域;(3)不是所有个体。 2.生物进化的实质是什么?如何判断一个种群是否发生了进化?

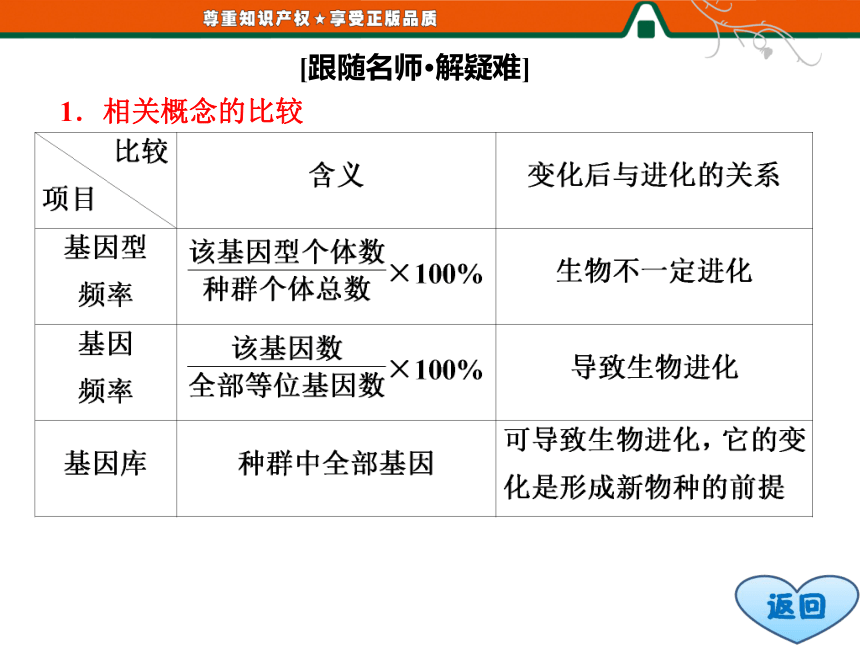

提示:进化的实质是种群基因频率的改变。判断的依据是种群基因频率是否发生改变。[跟随名师·解疑难]1.相关概念的比较 (3)根据遗传平衡定律计算基因频率和基因型频率。

①遗传平衡定律:

在一个有性生殖的自然种群中,在符合以下5个条件的情况下,各等位基因的频率和基因型频率在一代一代的遗传中是稳定不变的,或者说是保持着基因平衡的。这5个条件是:

a.种群是极大的;

b.种群中个体间的交配是随机的;

c.没有突变发生;

d.没有新基因加入;

e.没有自然选择。②基因频率与基因型频率的特点:

设A频率为p,a频率为q,则p+q=1。 即:AA%=p2,Aa%=2pq,aa%=q2 。

③实例:若已知AA的基因型频率为m,则A的基因频率为 。[自读教材·夯基础] 1.隔离与物种

(1)物种的概念:能够在 下相互交配并且产生 的一群生物。

(2)隔离:

①概念:不同 间的个体,在 下基因不能 的现象。

②常见类型:自然状态可育后代种群自然条件自由交流不同物种互相交配可育后代同种基因交流突变基因重组基因交流食物栖息条件基因频率生殖隔离: 形成明显的差异,并逐步出现生殖隔离,从而形成不同物种

(2)结论: 是形成新物种的必要条件。基因库隔离 1.物种的形成是否必须要经过隔离?是否必须要经过地理隔离?

提示:必须要经过隔离,但可以不经过地理隔离。

2.如何判断两种动物是否是同一物种?

提示:设计杂交实验,是否能产生可育后代,即是否存在生殖隔离。

3.生物的进化是否一定会形成新的物种?

提示:不一定,关键看是否产生生殖隔离。 [跟随名师·解疑难]1.物种形成的方式

(1)渐变式:(2)爆发式: 爆发式物种形成是在一个较短时间内完成的,主要起源于个体的染色体变异或远缘杂交以及染色体加倍等,如六倍体普通小麦。2.物种形成与生物进化的关系不同物种生物与无机环境传粉相互选择2.生物多样性的形成[填空](1)(2)生物多样性的形成过程:

35亿年前:古细菌出现

↓

35 ~ 15亿年前:主要是

↓

15亿年前:

↓

5.7亿~5亿年前:海洋中有大量的无脊椎动物

↓

4亿年前:原始陆生植物、原始两栖类蓝藻和细菌真核生物 3.生物进化理论在发展[判断正误]

(1)中性突变是指突变对生物既无利,也无害。 ( )

(2)中性突变理论认为决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累。 ( )√√ 1.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,试讨论:

(1)生物多样性的根本原因和直接原因,并用进化论的观点分析生物多样性形成的原因。

(2)三种生物多样性之间的关系。

提示:(1)①生物多样性的根本原因是遗传物质的多样性,直接原因是蛋白质的多样性。②生物多样性的形成是多种多样的环境对生物的不定向变异进行选择的结果。

(2)基因多样性是形成物种多样性和生态系统多样性的基础,反过来物种多样性和生态系统多样性又影响基因多样性。 2.思考中性学说与自然选择学说的主要区别。

提示:中性学说认为决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累,而自然选择学说认为决定生物进化方向的是自然选择。1.生物多样性三个层次之间的联系 2.生物进化历程中的几个关键点

(1)真核生物出现以后有性生殖方式的出现:生物进化速度明显加快。

(2)寒武纪大爆发:形成生态系统的第三极,对植物的进化产生重要影响。

(3)原始陆生植物和原始两栖类的出现:生物的登陆改变了陆地环境,陆地上复杂的环境为生物的进化提供了广阔的舞台。 [例1] (2010·海南高考)某动物种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为0.3、0.4和0.3,请回答:

(1)该种群中a基因的频率为________。

(2)如果该种群满足四个基本条件,即种群________、不发生__________、不发生__________、没有迁入和迁出,且种群中个体间随机交配,则理论上该种群的子一代中aa的基因型频率为__________;如果该种群的子一代再随机交配,其后代中aa的基因型频率__________(填“会”或“不会”)发生改变。 (3)假定该动物种群满足上述四个基本条件,但不发生随机交配,只在相同基因型之间进行交配,则理论上该种群的子一代中AA、Aa和aa的基因型频率分别为________、________和________;如果子一代也同样只发生相同基因型之间的交配,其后代中AA、Aa和aa的基因型频率________(填“会”或“不会”)发生改变。[思路点拨] 基因频率往往根据基因型频率计算,而基因型频率的计算又遵循遗传的基本定律。解答本题应根据基因的分离定律,据自交后代性状分离比计算。 [精讲精析] (1)(2)因为AA=0.3,Aa=0.4,aa=0.3,所以a=0.4×1/2+0.3=0.5;由a=0.5,可以计算出后代中aa的基因型频率是0.52=0.25,且该基因型的频率不会发生改变,但是该结论的前提条件是种群足够大、不发生基因突变、不发生选择、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配; (3)AA=0.3,Aa=0.4,aa=0.3,题中叙述的情况下相当于植物的自交,结果如下:

0.3(AA×AA)得到0.3AA,0.4(Aa×Aa)得到0.1AA、0.2Aa、0.1aa,0.3(aa×aa)得到0.3aa,所以相同基因型之间进行交配,后代中AA=0.3+0.1=0.4,Aa=0.2,aa=0.3+0.1=0.4,同理可以计算该代相同基因型个体之间的交配后代中AA=0.45,Aa=0.1,aa=0.45,所以基因型频率会发生改变。

[答案] (1)0.5 (2)足够大 基因突变(或突变) 选择 0.25 不会 (3)0.4 0.2 0.4 会 对于伴X染色体遗传,在Y染色体上往往没有该基因及其等位基因,所以在计算基因总数时,应只考虑X染色体上的基因总数。若某基因在X染色体上,求一个群体中该基因的频率时,可按下式求解:对某校学生进行色盲遗传病调查研究后发现:780名女生中有患者23人、携带者52人,820名男生中有患者65人,那么该群体中色盲基因的频率约为 ( )

A.4.4% B.5.1%

C.6.8% D.10.2%解析:根据题意,780名女生中有患者23人、携带者52人,因此女性中Xb为:23×2+52=98;820名男生中有患者65人(男性无携带者),因此男性中Xb为65,这样,某校学生中Xb共为:98+65=163,某校学生中X染色体总数是:780×2+820=2 380,这样该群体中色盲基因的频率约是:163÷2 380≈6.8%。

答案:C [例2] 如下图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析正确的是 ( )A.图中a表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

B.种群基因频率的定向改变是形成新物种的前提

C.图中b表示地理隔离,是新物种形成的必要条件

D.图中c表示生殖隔离,指两种生物不能杂交产生后代[思路点拨] [精讲精析] 图中a应表示突变和基因重组,突变包括基因突变和染色体变异。图中b表示地理隔离,但并不是新物种形成的必要条件,有些新物种(如多倍体)形成不需要经过地理隔离。存在生殖隔离的两种生物除了不能杂交产生后代外,也可能进行交配却不能产生可育后代。

[答案] B (1)生物进化的标志是种群基因频率的改变。

(2)物种形成的标志是出现生殖隔离。

(3)物种的形成需要经过进化,但进化并不是必然导致物种的形成。

(4)物种的形成可以不经过地理隔离,但必然经过生殖隔离。1.探究物种形成与生物进化的关系。

2.探究影响基因频率的因素。典例剖析 某中学生物研究小组为证明人工选择对种群基因频率的影响,选用了纯种长翅果蝇和残翅果蝇进行实验。已知果蝇的长翅(B)对残翅(b)为显性,基因位于常染色体上。他们的实验过程如下: a.选择一只纯种雄性长翅果蝇与一只残翅雌性果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;

b.让子一代果蝇连续自由交配五代,同时在每一代中除去残翅果蝇;

c.当子六代所有长翅果蝇自由交配后,统计子七代长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;

d.根据残翅果蝇的百分比计算出B、b基因在种群中的基因频率,得出结论。 请分析回答:

(1)如果按照上述步骤进行,在子三代长翅果蝇中纯合子占________。

(2)如果在每代中不除去残翅果蝇,在子三代长翅果蝇中纯合子占________。

(3)请判断该实验过程的设计是否科学?________。你的理由是_____________________________________。 (4)若让你对此实验过程进行改进,请设计出改进后的实验步骤。

①选择一只纯种长翅雄果蝇与一只残翅雌果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;

②______________________________________________;

③______________________________________________;

④______________________________________________。

(5)请预期这种人工选择对种群基因频率的影响:_______

____________________________________________________。 [解析] (1)在逐代去除残翅果蝇的条件下,F2中产生的两类配子B∶b=2∶1,故F3中bb =1/3×1/3=1/9,BB=2/3×2/3=4/9,Bb=2×1/3×2/3=4/9,长翅果蝇中的纯合子所占比例为1/2。

(2)在没有去除残翅果蝇的条件下,F2中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,产生两类配子B∶b=1∶1,F3中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,长翅果蝇中的纯合子所占比例为BB/(BB+Bb)=1/3。 (3)该实验没有设置对照实验,应将果蝇分为两组,对照组不进行人工选择。

[答案] (1)1/2 (2)1/3 (3)不科学 没有设置对照(没有对照实验)

(4)②将子一代果蝇随机分成性状相同的甲、乙两组,让甲、乙两组果蝇分别连续自由交配五次,同时将乙组在每一代中都要除去残翅果蝇

③当子六代所有长翅果蝇自由交配后,分别统计甲、乙两组子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比

④根据甲、乙两组中残翅果蝇的百分比,分别计算出甲、乙两组中的B、b基因在种群中的基因频率,比较得出结论

(5)这种人工选择将导致B基因的频率增大,b基因的频率减小 归纳拓展 评价类实验题的解题方法(以上题为例)

(1)看有无对照实验,如果有,看对照实验的设计是否合理:本实验无对照实验。此实验应该分为两组,甲组无人工选择,乙组有人工选择。

(2)看实验是否遵循单一变量原则:本实验没有对照实验,所以没有单一变量。

(3)看实验步骤的顺序是否合理,步骤是否完整:上题实验步骤不合理、不完整。应该对甲组不进行人工选择,让子一代果蝇连续自由交配六次,统计子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;根据残翅果蝇的百分比计算出B、b基因在种群中的基因频率,得出结论。 (4)看是否采取正确的方法进行实验结果的检测和记录:正确。

(5)看对实验结果的预测与分析是否合理:本实验不合理,不能得出实验结论。实验结果应该分别统计甲、乙两组子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比,根据甲、乙两组中残翅果蝇的百分比,分别计算出甲、乙两组中B、b基因在种群中的基因频率,比较得出结论。 点击下列图片进入点击下列图片进入

教材

新知把握

热点

考向知识点一知识点二考向一应用创新演练随堂基础巩固课时跟踪训练第

2

节考向二 知识点三1.种群是生物进化的基本单位。

2.突变和基因重组产生生物进化的原材料。

3.自然选择决定生物进化的方向。

4.隔离是物种形成的必要条件。5.生物进化的实质是种群基因频率的定

向改变。

6.共同进化导致生物多样性的形成。

7.生物多样性主要包括基因多样性、物种多样

性和生态系统多样性三个层次的内容。[自读教材·夯基础]1.种群是生物进化的基本单位[填空]2.突变和基因重组产生进化的原材料[填空] (2)作用:只提供进化的 ,不能决

定 。 原材料生物进化的方向基因突变 染色体变异基因重组 3.自然选择决定生物进化的方向[填空]

在自然选择的作用下,种群的 会发生 ,导致生物朝一定的方向进化。基因频率定向改变 1.判断下列所述情况是否是一个种群,并说明理由。

(1)一个池塘中的所有鱼类。

(2)甲地池塘中的鲤鱼和乙地池塘中的鲤鱼。

(3)一个池塘中的所有成年鲤鱼。

提示:都不是。(1)不是同种生物;(2)不是同一区域;(3)不是所有个体。 2.生物进化的实质是什么?如何判断一个种群是否发生了进化?

提示:进化的实质是种群基因频率的改变。判断的依据是种群基因频率是否发生改变。[跟随名师·解疑难]1.相关概念的比较 (3)根据遗传平衡定律计算基因频率和基因型频率。

①遗传平衡定律:

在一个有性生殖的自然种群中,在符合以下5个条件的情况下,各等位基因的频率和基因型频率在一代一代的遗传中是稳定不变的,或者说是保持着基因平衡的。这5个条件是:

a.种群是极大的;

b.种群中个体间的交配是随机的;

c.没有突变发生;

d.没有新基因加入;

e.没有自然选择。②基因频率与基因型频率的特点:

设A频率为p,a频率为q,则p+q=1。 即:AA%=p2,Aa%=2pq,aa%=q2 。

③实例:若已知AA的基因型频率为m,则A的基因频率为 。[自读教材·夯基础] 1.隔离与物种

(1)物种的概念:能够在 下相互交配并且产生 的一群生物。

(2)隔离:

①概念:不同 间的个体,在 下基因不能 的现象。

②常见类型:自然状态可育后代种群自然条件自由交流不同物种互相交配可育后代同种基因交流突变基因重组基因交流食物栖息条件基因频率生殖隔离: 形成明显的差异,并逐步出现生殖隔离,从而形成不同物种

(2)结论: 是形成新物种的必要条件。基因库隔离 1.物种的形成是否必须要经过隔离?是否必须要经过地理隔离?

提示:必须要经过隔离,但可以不经过地理隔离。

2.如何判断两种动物是否是同一物种?

提示:设计杂交实验,是否能产生可育后代,即是否存在生殖隔离。

3.生物的进化是否一定会形成新的物种?

提示:不一定,关键看是否产生生殖隔离。 [跟随名师·解疑难]1.物种形成的方式

(1)渐变式:(2)爆发式: 爆发式物种形成是在一个较短时间内完成的,主要起源于个体的染色体变异或远缘杂交以及染色体加倍等,如六倍体普通小麦。2.物种形成与生物进化的关系不同物种生物与无机环境传粉相互选择2.生物多样性的形成[填空](1)(2)生物多样性的形成过程:

35亿年前:古细菌出现

↓

35 ~ 15亿年前:主要是

↓

15亿年前:

↓

5.7亿~5亿年前:海洋中有大量的无脊椎动物

↓

4亿年前:原始陆生植物、原始两栖类蓝藻和细菌真核生物 3.生物进化理论在发展[判断正误]

(1)中性突变是指突变对生物既无利,也无害。 ( )

(2)中性突变理论认为决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累。 ( )√√ 1.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,试讨论:

(1)生物多样性的根本原因和直接原因,并用进化论的观点分析生物多样性形成的原因。

(2)三种生物多样性之间的关系。

提示:(1)①生物多样性的根本原因是遗传物质的多样性,直接原因是蛋白质的多样性。②生物多样性的形成是多种多样的环境对生物的不定向变异进行选择的结果。

(2)基因多样性是形成物种多样性和生态系统多样性的基础,反过来物种多样性和生态系统多样性又影响基因多样性。 2.思考中性学说与自然选择学说的主要区别。

提示:中性学说认为决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累,而自然选择学说认为决定生物进化方向的是自然选择。1.生物多样性三个层次之间的联系 2.生物进化历程中的几个关键点

(1)真核生物出现以后有性生殖方式的出现:生物进化速度明显加快。

(2)寒武纪大爆发:形成生态系统的第三极,对植物的进化产生重要影响。

(3)原始陆生植物和原始两栖类的出现:生物的登陆改变了陆地环境,陆地上复杂的环境为生物的进化提供了广阔的舞台。 [例1] (2010·海南高考)某动物种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为0.3、0.4和0.3,请回答:

(1)该种群中a基因的频率为________。

(2)如果该种群满足四个基本条件,即种群________、不发生__________、不发生__________、没有迁入和迁出,且种群中个体间随机交配,则理论上该种群的子一代中aa的基因型频率为__________;如果该种群的子一代再随机交配,其后代中aa的基因型频率__________(填“会”或“不会”)发生改变。 (3)假定该动物种群满足上述四个基本条件,但不发生随机交配,只在相同基因型之间进行交配,则理论上该种群的子一代中AA、Aa和aa的基因型频率分别为________、________和________;如果子一代也同样只发生相同基因型之间的交配,其后代中AA、Aa和aa的基因型频率________(填“会”或“不会”)发生改变。[思路点拨] 基因频率往往根据基因型频率计算,而基因型频率的计算又遵循遗传的基本定律。解答本题应根据基因的分离定律,据自交后代性状分离比计算。 [精讲精析] (1)(2)因为AA=0.3,Aa=0.4,aa=0.3,所以a=0.4×1/2+0.3=0.5;由a=0.5,可以计算出后代中aa的基因型频率是0.52=0.25,且该基因型的频率不会发生改变,但是该结论的前提条件是种群足够大、不发生基因突变、不发生选择、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配; (3)AA=0.3,Aa=0.4,aa=0.3,题中叙述的情况下相当于植物的自交,结果如下:

0.3(AA×AA)得到0.3AA,0.4(Aa×Aa)得到0.1AA、0.2Aa、0.1aa,0.3(aa×aa)得到0.3aa,所以相同基因型之间进行交配,后代中AA=0.3+0.1=0.4,Aa=0.2,aa=0.3+0.1=0.4,同理可以计算该代相同基因型个体之间的交配后代中AA=0.45,Aa=0.1,aa=0.45,所以基因型频率会发生改变。

[答案] (1)0.5 (2)足够大 基因突变(或突变) 选择 0.25 不会 (3)0.4 0.2 0.4 会 对于伴X染色体遗传,在Y染色体上往往没有该基因及其等位基因,所以在计算基因总数时,应只考虑X染色体上的基因总数。若某基因在X染色体上,求一个群体中该基因的频率时,可按下式求解:对某校学生进行色盲遗传病调查研究后发现:780名女生中有患者23人、携带者52人,820名男生中有患者65人,那么该群体中色盲基因的频率约为 ( )

A.4.4% B.5.1%

C.6.8% D.10.2%解析:根据题意,780名女生中有患者23人、携带者52人,因此女性中Xb为:23×2+52=98;820名男生中有患者65人(男性无携带者),因此男性中Xb为65,这样,某校学生中Xb共为:98+65=163,某校学生中X染色体总数是:780×2+820=2 380,这样该群体中色盲基因的频率约是:163÷2 380≈6.8%。

答案:C [例2] 如下图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析正确的是 ( )A.图中a表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

B.种群基因频率的定向改变是形成新物种的前提

C.图中b表示地理隔离,是新物种形成的必要条件

D.图中c表示生殖隔离,指两种生物不能杂交产生后代[思路点拨] [精讲精析] 图中a应表示突变和基因重组,突变包括基因突变和染色体变异。图中b表示地理隔离,但并不是新物种形成的必要条件,有些新物种(如多倍体)形成不需要经过地理隔离。存在生殖隔离的两种生物除了不能杂交产生后代外,也可能进行交配却不能产生可育后代。

[答案] B (1)生物进化的标志是种群基因频率的改变。

(2)物种形成的标志是出现生殖隔离。

(3)物种的形成需要经过进化,但进化并不是必然导致物种的形成。

(4)物种的形成可以不经过地理隔离,但必然经过生殖隔离。1.探究物种形成与生物进化的关系。

2.探究影响基因频率的因素。典例剖析 某中学生物研究小组为证明人工选择对种群基因频率的影响,选用了纯种长翅果蝇和残翅果蝇进行实验。已知果蝇的长翅(B)对残翅(b)为显性,基因位于常染色体上。他们的实验过程如下: a.选择一只纯种雄性长翅果蝇与一只残翅雌性果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;

b.让子一代果蝇连续自由交配五代,同时在每一代中除去残翅果蝇;

c.当子六代所有长翅果蝇自由交配后,统计子七代长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;

d.根据残翅果蝇的百分比计算出B、b基因在种群中的基因频率,得出结论。 请分析回答:

(1)如果按照上述步骤进行,在子三代长翅果蝇中纯合子占________。

(2)如果在每代中不除去残翅果蝇,在子三代长翅果蝇中纯合子占________。

(3)请判断该实验过程的设计是否科学?________。你的理由是_____________________________________。 (4)若让你对此实验过程进行改进,请设计出改进后的实验步骤。

①选择一只纯种长翅雄果蝇与一只残翅雌果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;

②______________________________________________;

③______________________________________________;

④______________________________________________。

(5)请预期这种人工选择对种群基因频率的影响:_______

____________________________________________________。 [解析] (1)在逐代去除残翅果蝇的条件下,F2中产生的两类配子B∶b=2∶1,故F3中bb =1/3×1/3=1/9,BB=2/3×2/3=4/9,Bb=2×1/3×2/3=4/9,长翅果蝇中的纯合子所占比例为1/2。

(2)在没有去除残翅果蝇的条件下,F2中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,产生两类配子B∶b=1∶1,F3中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,长翅果蝇中的纯合子所占比例为BB/(BB+Bb)=1/3。 (3)该实验没有设置对照实验,应将果蝇分为两组,对照组不进行人工选择。

[答案] (1)1/2 (2)1/3 (3)不科学 没有设置对照(没有对照实验)

(4)②将子一代果蝇随机分成性状相同的甲、乙两组,让甲、乙两组果蝇分别连续自由交配五次,同时将乙组在每一代中都要除去残翅果蝇

③当子六代所有长翅果蝇自由交配后,分别统计甲、乙两组子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比

④根据甲、乙两组中残翅果蝇的百分比,分别计算出甲、乙两组中的B、b基因在种群中的基因频率,比较得出结论

(5)这种人工选择将导致B基因的频率增大,b基因的频率减小 归纳拓展 评价类实验题的解题方法(以上题为例)

(1)看有无对照实验,如果有,看对照实验的设计是否合理:本实验无对照实验。此实验应该分为两组,甲组无人工选择,乙组有人工选择。

(2)看实验是否遵循单一变量原则:本实验没有对照实验,所以没有单一变量。

(3)看实验步骤的顺序是否合理,步骤是否完整:上题实验步骤不合理、不完整。应该对甲组不进行人工选择,让子一代果蝇连续自由交配六次,统计子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;根据残翅果蝇的百分比计算出B、b基因在种群中的基因频率,得出结论。 (4)看是否采取正确的方法进行实验结果的检测和记录:正确。

(5)看对实验结果的预测与分析是否合理:本实验不合理,不能得出实验结论。实验结果应该分别统计甲、乙两组子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比,根据甲、乙两组中残翅果蝇的百分比,分别计算出甲、乙两组中B、b基因在种群中的基因频率,比较得出结论。 点击下列图片进入点击下列图片进入

同课章节目录

- 第一章 遗传因子的发现

- 第1节 盂德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第二章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第三章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA分子的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因是有遗传效应的DNA片段

- 第四章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因对性状的控制

- 第3节 遗传密码的破译(选学)

- 第五章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第六章 从杂交育种到基因工程

- 第1节 杂交育种与诱变育种

- 第2节 基因工程及其应用

- 第七章 现代生物进化理论

- 第1节 现代生物进化理论的由来

- 第2节 现代生物进化理论的主要内容