1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 741.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 20:37:01 | ||

图片预览

文档简介

1.4 地球的圈层结构 同步练习

一、单选题

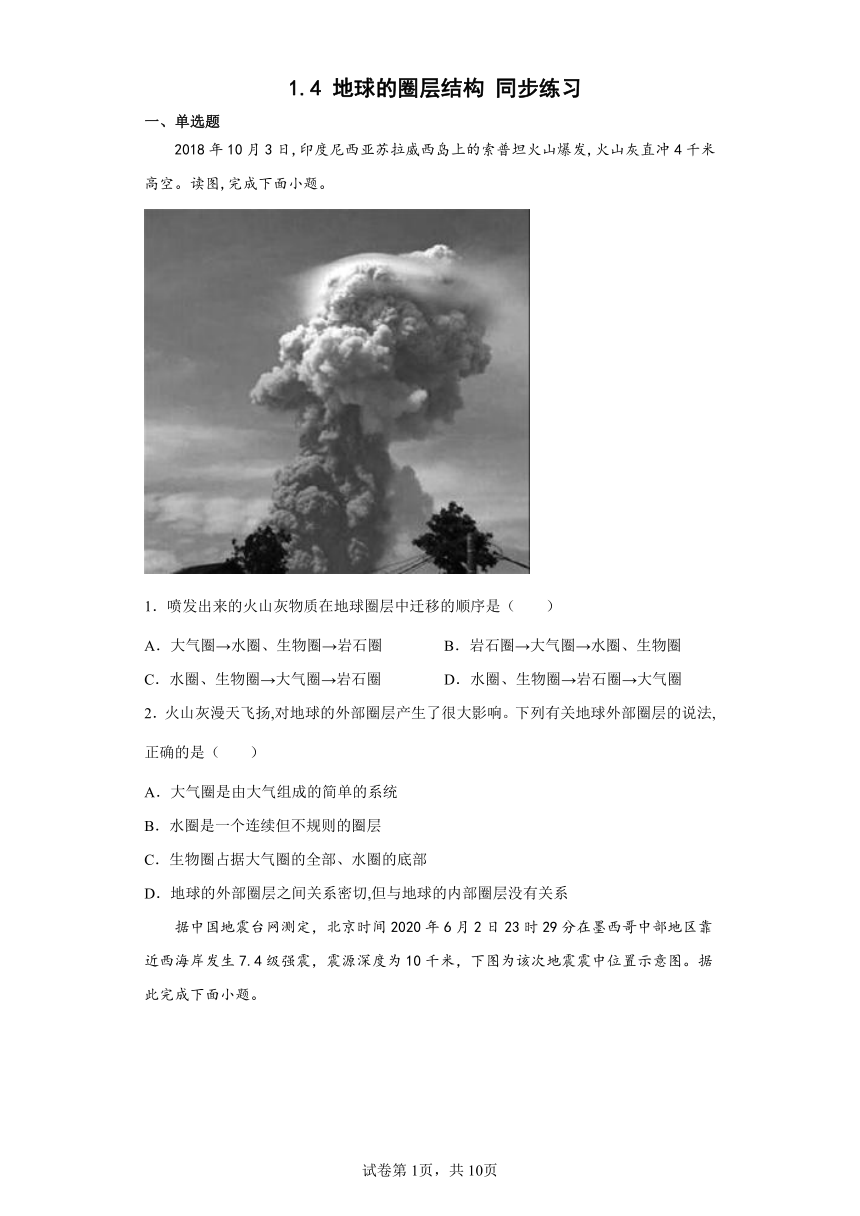

2018年10月3日,印度尼西亚苏拉威西岛上的索普坦火山爆发,火山灰直冲4千米高空。读图,完成下面小题。

1.喷发出来的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

2.火山灰漫天飞扬,对地球的外部圈层产生了很大影响。下列有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单的系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

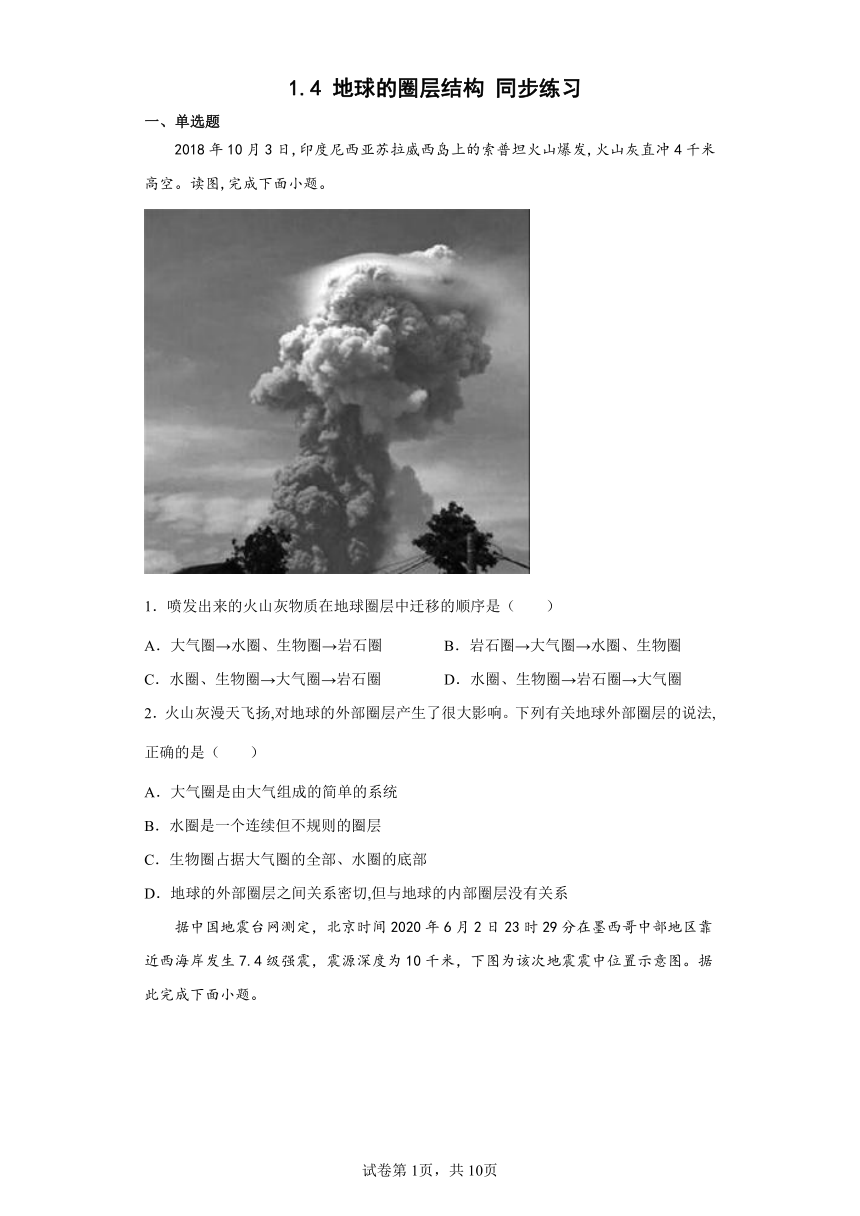

据中国地震台网测定,北京时间2020年6月2日23时29分在墨西哥中部地区靠近西海岸发生7.4级强震,震源深度为10千米,下图为该次地震震中位置示意图。据此完成下面小题。

3.关于此次地震的说法,正确的是( )

A.震源位于地核 B.震中处于环太平洋地震带

C.震中距相同的地方烈度相同 D.地震释放的能量来自太阳辐射

4.地震预警系统能提前发布预警信息,主要是利用( )

A.地震发生之前的前兆信息 B.遥感技术获取的地面信息

C.横波的传播速度差异 D.全球卫星导航系统所获得的岩层位移

2020年7月18日02时33分,印度安达曼群岛地区发生5.7级地震,震源深度10千米。据此完成下列各题

5.此次安达曼群岛地区地震的震源位于( )

A.地壳 B.地幔 C.内核 D.外核

6.地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。但地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”,在这12秒中人们可以决定是躲是逃。根据所学知识推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A.横波和纵波传播介质的差异 B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波传播速度的差异 D.建筑物的抗震系数

下图为扬州某住宅小区的宣传海报,其采用的地源热泵技术是一种利用浅层地能供热制冷的空调系统。浅层地能是数百米内地下收集的太阳辐射能,大约占太阳辐射射向地面的60%。

结合相关知识完成下列小题。

7.浅层地能( )

A.存在于地幔中 B.储量大,清洁无污染

C.仅冬季被利用 D.主要来源于地球内部

8.关于地球各圈层特点叙述正确的是( )

A.地壳是厚度最大的地球圈层 B.大气圈主要由固体杂质组成

C.水圈是连续但不规则的圈层 D.地核可能是岩浆主要发源地

地球表面四个圈层联系紧密,存在物质、能量交换,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。读图,完成下面小题。

9.在水循环的过程中,①圈层物质进入②圈层所经过的主要环节是( )

A.降水 B.水汽输送

C.蒸发 D.径流

10.④圈层的矿物质进入①圈层所经历的主要过程是( )

A.搬运、沉积过程 B.侵蚀、搬运过程

C.风化、侵蚀过程 D.变质、沉积过程

11.关于图示圈层的叙述,正确的是( )

A.各圈层上下平行分布

B.各圈层相互渗透

C.③圈层单独占有空间

D.都属于地球的外部圈层

12.某地地下30千米处发生地震,这时地面上的人和池塘中的游鱼,会感到( )

A.人感到先上下颠簸,后左右摇晃,而游鱼只感到上下颠簸

B.人和游鱼都感到先上下颠簸,后左右摇晃

C.游鱼只感到上下颠簸,而人只感到左右摇晃

D.人只感到上下颠簸,而游鱼只感到左右摇晃

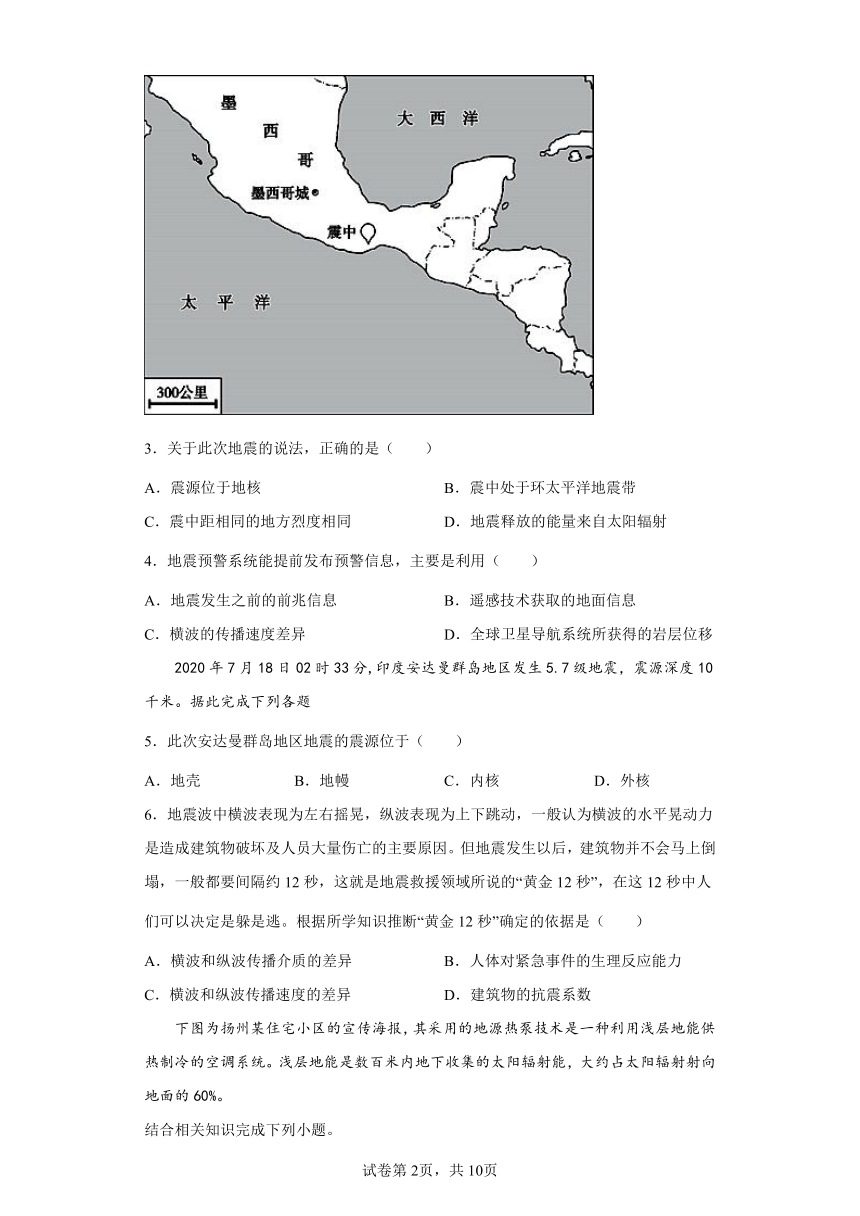

读我国大陆部分地区地壳等厚度线图,完成下列各题。

13.图示地区的地壳厚度大致

A.由西向东逐渐增厚

B.由北向南逐渐增厚

C.由东向西逐渐增厚

D.由南向北逐渐增厚

14.图中

A.N处地壳厚度比周边地区大,地形为山地

B.N处地壳厚度比周边地区小,地形为盆地

C.M处地壳厚度比周边地区大,地形为盆地

D.M处地壳厚度比周边地区小,地形为山地

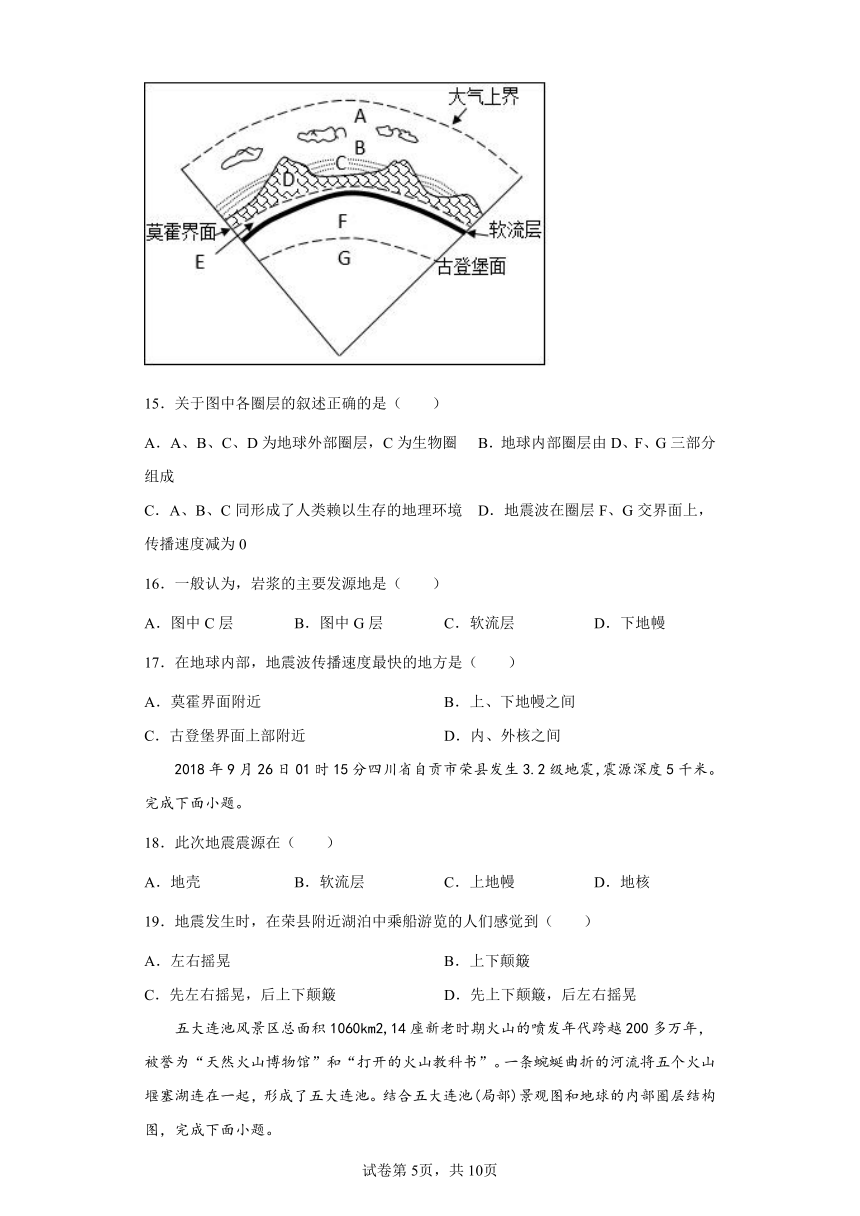

读地球圈层结构示意图,完成问题。

15.关于图中各圈层的叙述正确的是( )

A.A、B、C、D为地球外部圈层,C为生物圈 B.地球内部圈层由D、F、G三部分组成

C.A、B、C同形成了人类赖以生存的地理环境 D.地震波在圈层F、G交界面上,传播速度减为0

16.一般认为,岩浆的主要发源地是( )

A.图中C层 B.图中G层 C.软流层 D.下地幔

17.在地球内部,地震波传播速度最快的地方是( )

A.莫霍界面附近 B.上、下地幔之间

C.古登堡界面上部附近 D.内、外核之间

2018年9月26日01时15分四川省自贡市荣县发生3.2级地震,震源深度5千米。完成下面小题。

18.此次地震震源在( )

A.地壳 B.软流层 C.上地幔 D.地核

19.地震发生时,在荣县附近湖泊中乘船游览的人们感觉到( )

A.左右摇晃 B.上下颠簸

C.先左右摇晃,后上下颠簸 D.先上下颠簸,后左右摇晃

五大连池风景区总面积1060km2,14座新老时期火山的喷发年代跨越200多万年,被誉为“天然火山博物馆”和“打开的火山教科书”。一条蜿蜒曲折的河流将五个火山堰塞湖连在一起,形成了五大连池。结合五大连池(局部)景观图和地球的内部圈层结构图,完成下面小题。

20.从火山口喷出的炽热岩浆一般来源于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

21.五大连池景观体现出的地球圈层的个数是( )

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

22.下列关于地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层厚度海洋大于陆地 B.③圈层最可能为液态

C.②圈层横波不能通过 D.④圈层的温度、压力和密度都比较小

下图为“地球圈层结构示意图”。读图,完成下面小题。

23.下列有关地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层是大气圈,主要成分是氮和氨 B.②圈层即岩石圈

C.③圈层由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地 D.④圈层的物质状态为固态

24.下列有关图中信息的叙述,正确的是( )

A.纵波、横波通过莫霍面、古登堡面时,波速都增加 B.在⑤圈层无法监测到横波

C.①和②之间的圈层即水圈 D.地球内部、外部各圈层都是连续且规则的

浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。据专家测量,我国近百米内的土壤每年可采集的低温能量达1.5万亿千瓦,是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3 750倍,而百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。由于储量大,分布普遍,被誉为“绿色聚宝盆”。

据此回答下列问题。

25.浅层地能存在的内部圈层是

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

26.浅层地能的主要能量来源最可能是

A.太阳辐射 B.地面辐射 C.大气辐射 D.地球内部

二、填空题

27.读“地震波波速与地球内部构造图”,回答以下问题。

(1)地震波E表示________波,F表示________波,在界面B处地震波波速变化情况为________

(2)图中界面A是________面,B是________面。

(3)图中圈层C是________D层物质呈液态或________状态

28.填出字母对应的名称:

A B C D E

29.阅读材料,回答下列问题。

2017年7月,大宇造船向美国钻井承包商交付一艘超深水钻井船。这艘超深钻井船最大作业水深约3657.6米,最大钻井深度约12192米。下图为部分岩石圈构造图。

(1)图中人类赖以生存和发展的地球外部圈层有__________、___________、__________。

(2)①②两层构成地壳,地球内部圈层划分的重要依据是_____________,陆地地壳和海洋地壳相比,_____________地壳较厚。

(3)图中④为_____________界面,该界面平均深度是___________km,此位置地震波发生变化是波速_____________。

(4)图中③名称为_____________,其构成物质为_____________态。

三、综合题

30.图1为地震波与地球圈层关系图,图2为地理模式图,根据图文材料完成下列问题。

(1)图1中两个不连续面A为_______,位于地下(陆地以下)______千米处(平均值);B为______,位于地下________千米处。

(2)分析横波在B处消失的原因?

(3)若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为________,曲线③代表的界面是对应图1中的________(不连续面字母)。

(4)若模式图表示太阳系,曲线①②③④为行星轨道,阴影部分为小行星带,那么曲线①为_______的公转轨道,曲线④为_________的公转轨道(填行星名称)。

(5)若模式图表示地层结构,阴影部分表示的地层中含有大量裸子植物化石,该地层的地质年代最有可能是_______代,当时________动物大量盛行,从成矿角度来看是重要的_______时期。

(6)若模式图表示太阳大气层的结构,阴影部分表示色球层,那么曲线①②之间为_______层,曲线③④之间的太阳大气层出现的太阳活动是_________。

31.读“地理模式图”,回答问题。

(1)若模式图表示太阳系,曲线①②③④为行星轨道,阴影部分为小行星带,那么适合生命存在的宜居范围在____轨道附近(填数码),因为此处轨道附近的行星与太阳____适中,所以____条件适宜。

(2)若模式图表示太阳的圈层结构,阴影部分能观测到高速旋转的气体涡旋,那么曲线①②之间为____层,该层出现的太阳活动有____、____。

(3)若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分为地幔,曲线③代表的界面是____,横波自外向内透过该界面时,速度发生的变化是____。

(4)若模式图表示地层结构,阴影部分代表的地层中发现三叶虫化石,该地层的地质年代最有可能是____代,在该地质年代末期发生了地球历史上最大的灭绝事件,事件中灭绝的物种有____。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

1.

由材料中信息可以判断,喷发出来的火山灰物质先进入大气圈,再进入其他圈层,最后降落到地表,因此其在地球圈层中迁移的顺序是大气圈→水圈、生物圈→岩石圈。A正确,B、C、D错误。故选A。

2.

大气圈是由干洁空气、水汽和杂质组成的,系统复杂,A错误。水圈是一个连续但不规则的圈层,B正确。生物圈包括大气圈的底部,水圈的全部及岩石圈的上部,C错误。地球的外部圈层之间关系密切,与地球的内部圈层也有密切的关系,D错误。故选B。

地球的外部圈层可分为大气圈、水圈和生物圈,各个圈层既围绕地表可各自形成一个封闭的体系,同时又相互关联、相互影响、相互渗透、相互作用,并共同促进地球外部环境的演化。

3.B

4.C

3.

震源深度为10千米,位于地壳,A错误;震中处于环太平洋地震带,B正确;影响烈度的因素有很多:震级、震中距、震源深度、地质构造和岩石性质等,C错误;地震释放的能量来自地球内部,D错误。所以选B。

4.

根据图示信息及所学知识可知,地震发生时,纵波速度快于横波,可以利用横波与纵波的速度差,监测到纵波时立即发出预警,在横波到来前可以争取到短暂的逃生时间,C项正确。A、B、D项均能提示地震可能发生,但无法确定地震发生的具体时刻,因而无法精确发布预警信息。故选C。

全球有环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅山地震带两大地震带,前者约集中了全世界80%以上的浅源地震(0~70千米)、几乎全部的中源(70~300千米)和深源(300~700千米)地震。它围绕着太平洋分布,从南美洲的南端开始,沿西海岸向北延伸,到北美洲阿拉斯加,折向西经阿留申群岛、堪察加半岛、千岛群岛到日本。

5.A

6.C

5.

根据所学知识可知,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约39-41千米,此次地震位于安达曼群岛地区,属于板块挤压隆起地区,地壳厚度较厚,而此次地震的震源深度仅10千米,因此震源应位于地壳,不会位于深度更深的地幔、内核和外核,A符合题意,排除BCD。故选A。

6.

地震的能量是通过地震波传播的,地震波有横波和纵波两种类型,如果纵波到达地面,地表就会上下颠簸,如果横波到达地表,地面就会水平晃动,横波传播速度慢,纵波传播速度快。而横波与纵波由于速度差引起的传播时间有一个较短的间隔(大约12秒左右),一般认为水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因,因此在地震发生后,横波到达之前是躲避或逃避的最好时间,即“黄金12秒”。由此判断,黄金12秒”产生的原因是横波和纵波的传播速度差异,C符合题意;从震源到人们所在地横波和纵波的传播介质是基本相同的,因此“黄金12秒”与传播介质差异无关,排除A;“黄金12秒”与人体对紧急事件的生理反应能力、建筑物的抗震系数等关系不大,排除B、D。故选C。

地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约39-41千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达70千米;海洋地壳厚度较薄,平均厚度约5-10千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

7.B

8.C

7.根据材料可知,浅层地能主要是指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。深度仅数百米,地壳的平均厚度约17千米,所以存在于地球内部圈层的地壳内。浅层地能是太阳辐射能的一种存在形式,是一种清洁、可再生的能源。地幔是地壳以下的圈层部分,该能源全年可用。故选B。

8.地壳厚约17km,地幔厚约2840km,地核厚约3500km,地核是厚度最大的地球内部圈层,地壳是厚度最小的地球内部圈层,A错。大气圈指连续包围地球的最外面的空气圈。主要由氮气和氧气组成,B错。水圈是连续但不规则的圈层,C正确。软流层可能是岩浆主要发源地,D错。故选C。

本题解题关键是对浅层地能的理解。浅层地能是指地球浅表层数百米内的土壤砂石和地下水中所蕴藏的低温热能,它的来源以太阳辐射为主,还有一小部分来自地心热量,是一种可再生能源,一般温度恒定。

9.C

10.B

11.B

9.由图分析可知,①圈层是水圈,②圈层是大气圈,在水循环的各环节中,水圈中的水体进入大气圈所经过的主要环节是蒸发,故C项正确。

10.由图分析可知,④圈层是岩石圈,岩石圈的矿物质通过流水侵蚀、搬运作用进入河流或其他水域,故B项正确;矿物质进入水圈与沉积作用无关,故A项错误;风化、侵蚀的产物需经过搬运才能进入水圈,故C项错误;变质作用与岩石圈中的矿物质进入水圈无关,故D项错误。

11.地球四大圈层中,岩石圈分布于最底部,大气圈分布于最上层,水圈分布于两者之间,生物圈包括岩石圈的上部、大气圈的底部和水圈的全部,四大圈层相互渗透,故B项正确,A项错误;③圈层是生物圈,不单独占有空间,故C项错误;岩石圈不属于地球的外部圈层,故D项错误。

12.A

【详解】

地震波按传播方式可分为纵波(P波)和横波(S波)两种类型,其中纵波传播速度快,可通过固态、液态和气态物质传播,而横波传播速度慢,只能通过固态物质传播,纵波到达地表时会使物体上下颠簸,横波到达地表时会使物体左右摇摆。某地地下30千米处发生地震,会向上释放地震波,地面上的人站在固体表面,会先感受纵波到来,感到上下颠簸,后感受到横波到来,感到左右摇晃;而池塘中的游鱼浮在水面之上,横波不会传播到鱼的身上,因此它只感受纵波到来,感到上下颠簸。由此判断,A符合题意,排除BCD。故选A。

13.C

14.A

该题考查地球内部圈层结构。

13.读该地区地壳等厚度线分布可知,图示地区的地壳厚度大致由东向西逐渐增厚。所以选C。

14.据等值线分布规律可知,N处地壳厚度介于38 km和40 km之间,比周边地区大,地壳厚度较大,地势比周边地区高,N处为山地。M处地壳厚度介于40 km和42 km之间,比周边地区小,地壳厚度较小,地势比周边地区低,M处为盆地。所以选A。

15.B

16.C

17.C

15.

A为大气圈、B为生物圈、C为水圈共同构成地球的外部圈层,A错误;地球内部圈层由D地壳、F地幔、G地核组成,B正确;E和D共同组成岩石圈与生物圈、水圈、大气圈三大外部圈层相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境,C错误;地震波在F、G交界面上,横波传播速度减为0,纵波波速降低,D错误。所以选B。

16.

一般认为,岩浆发源于上地幔上部的软流层,C正确,ABD错误。所以选C。

17.

地震波经过莫霍界面时,横波和纵波速度都明显增加一直到古登堡界面都在不断增加,当经过古登堡界面时横波突然消失,纵波速度突然下降,所以地震波传播速度最快的地方是古登堡界面上部附近,C正确,ABD错误。所以选C。

地球圈层结构分为地球外部圈层和地球内部圈层两大部分。地球外部圈层可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈。地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳、地幔和地核。地壳和上地幔顶部(软流层以上)由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

18.A

19.B

18.

地壳为莫霍界面以上的部分,大陆地壳平均深度约为33km,该地震的震源深度5千米,应位于地壳,A正确,软流层位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80-400km之间,上地幔位于莫霍界面以下,地核位于地面2900千米以下,BCD错误,故选A。

19.

横波只能通过固态,会左右摇晃;纵波固态、液态、气态均可传播,会上下颠簸。海洋上的渔民,只能感受到纵波,因此船只上下颠簸剧烈,B正确,ACD错误,故选B。

本题组主要考查地球的内部圈层结构和地震波的相关知识。一次地震只有一个震级,都有不同烈度。纵波传播速度8-14KM/S,横波传播速度4-7KM/S。

20.B

21.C

22.B

20.

一般认为,岩浆来源于软流层,软流层位于上地幔上部,图中①为地壳,②为地幔,③为外核,④为内核。故选B。

21.

读五大连池景观图,堰塞湖体现了水圈,湖边的植被体现了生物圈。同时,该图还体现了大气圈和地壳两个圈层,一共体现出4个圈层,故选C。

22.

①为地壳,其厚度陆地大于海洋,A错。③为外核,③与②的界面为古登堡界面,横波在这里突然消失,纵波波速在此突然下降,由于横波只能在固态中传播,所以该圈层物质状态可能为液态,B正确;②为地幔,横波可以通过,C错;④为内核,温度高,压力大,密度大,D错;故选B。

地壳可分为大陆型地壳和大洋型地壳。陆壳的特征是厚度较大(30-70km),具有双层结构(玄武质层上覆盖有花岗岩质层);洋壳的特征是厚度较小,最薄处不到5km,一般只具有单层结构(即玄武质层)。

23.C

24.B

23.

读图并结合学过的知识,图中①圈层为大气圈,其主要成分是氮气和氧气,故A错;②为地壳,它是岩石圈的一部分,还包括软流层之上的部分,故B错;③为软流层,由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地,故C正确;④为外核,横波无法通过,其物质为液态(其压力巨大,不可能为气态),故D错。故选C。

24.

纵波和横波通过莫霍面时,波速都明显增加,在通过古登堡面时,纵波波速突然下降,横波完全消失,故A错。⑤圈层是内核,因外核为液态,横波无法到达该圈层,所以在⑤圈层无法监测到横波,故B正确。水圈位于地表和近地表,也渗透于大气圈和岩石圈表层,并不是说①和②之间的圈层即为水圈,故C错。水圈是不规则的,故D错。故选B。

地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,其中内部圈层包括地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈,外部圈层之间相互联系,相互渗透,并没有明确的界线。另外,岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

25.A

26.A

25.浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。地壳的平均厚度约17千米,较薄的大洋底部最薄的地壳也有几千米,由此可以看出浅层地能主要集中在地壳部分,故答案选A。

26.浅层地能主要储存于浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水中,其能量不可能来自地球内部,而地球表面的能量主要是地表吸收的短波辐射---太阳辐射能,所以能量来源最可能是太阳辐射,故答案选A。

27.(1) 横 纵 横波消失,纵波速度迅速下降

(2) 莫霍 古登堡

(3) 地幔 软流

本题以“地震波波速与地球内部构造图”为材料,涉及地震波的性质、地球内部圈层的划分及组成物质状态的判定等知识,重点考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。

(1)

地震波分横波和纵波,纵波在固体、液体、气体中均可传播,横波只能在固体中传播。读图,在2900千米处,地震波E消失、 F没有消失,因此E表示横波、F表示纵波。地震波经过界面B时波速变化情况是:横波(E波)消失,纵波(F波)速度迅速下降。

(2)

读图可知:地震波经过图中界面A时,横波与纵波速度明显增加,则A为莫霍面;地震波经过图中界面B时,横波消失,纵波速度减慢,则B为古登堡面。

(3)

图中圈层C位于莫霍面(界面A)和古登堡面(界面B)之间,是地幔。由于横波通过古登堡界面时突然消失,说明到外核时物质状态发生了改变,根据横波只能通过固体,纵波可以通过固体、液体和气体这一特点可判断,外核物质可能是液体或熔融状态(软流状态)。

28.A 大气圈 B 水圈 C岩石圈 D下地幔 E外核

【详解】

本题主要考查地球的圈层结构,读图可知,图中A为大气圈,B为水圈,C为岩石圈,D为下地幔,E为外核。

29. 大气圈 水圈 生物圈 地震波 陆地 莫霍 33 突然加快 地幔 固

【详解】

(1)根据地球的圈层结构, 图中人类赖以生存和发展的地球外部圈层有大气圈、水圈和生物圈。

(2)①硅铝层和②硅镁层两层构成地壳,地球内部圈层划分的重要依据是地震波传递的速度,陆地地壳和海洋地壳相比,大陆地壳由硅铝层和硅镁层组成,比较厚。大洋地壳主要由硅镁层组成,海洋地壳较薄。

(3)图中④为地壳和地幔的分界面,为莫霍界面,该界面平均深度是33km,此位置地震波发生变化是波速都突然加快。

(4)图中③名称为地幔,横波也能通过,其构成物质为固态。

30.(1)莫霍界面 33 古登堡界面 2900

(2)物质形态发生改变,而横波只能在固体中传播。

(3)地壳 B

(4)土星 地球

(5)中生代 爬行动物 成煤

(6)日冕 黑子

本题以地球内部圈层为载体,考查地震波、不连续面、地球内部圈层、太阳系、地层结构等知识点,重点考查调动和运用地理知识的能力以及综合思维学科素养。

【详解】

(1)由图可知,A不连续面,离地面较近,为莫霍界面,根据教材知识,莫霍界面平均深度为地下(陆地以下)约33千米处。B不连续面离地面较远,为古登堡界面,依据教材知识,古登堡界面位于地下2900千米处。

(2)依据教材知识,横波只能通过固体传播,故横波在B处消失,可能是因为B处上下物质不同,而横波只能在固体中传播,当物质状态不是固体时,横波消失。

(3)地球内部圈层分为地壳、地幔、地核。地幔上侧①②之间是地壳,曲线③为地幔和地核的分界面,为古登堡界面,对应图1中B不连续面。

(4)在太阳系中,小行星带位于火星和木星之间,曲线②距太阳更远,为木星的公转轨道,曲线③距太阳较近,为火星的公转轨道,④与火星轨道相邻,为地球的公转轨道,①位于木星轨道外侧,为土星的公转轨道。

(5)中生代有“爬行动物时代”和“裸子植物时代”之称,中生代的侏罗纪气候温暖湿润,地球上森林茂密,中生代是重要的成煤时期。

(6)太阳大气层由里向外分为光球层、色球层、日冕层,①②之间位于色球层外侧,为日冕层,曲线③④之间位于色球层内侧,为光球层,光球层上的太阳活动为黑子。

31. ④ 距离 温度 色球 耀斑 日珥 古登堡界面 横波突然消失 古生代 60%以上的海生无脊椎动物灭绝,原始鱼类、古老的两栖类全部灭绝

本题组主要考查天体系统、太阳的大气层和太阳活动、地球内部圈层结构和地球的地质历史等的有关知识。综合性较强,难度系数大,考查学生的综合思维能力和分析能力。

【详解】

(1)小行星带位于火星轨道和木星轨道之间;再根据行星轨道距日远近可判断,①为土星轨道;②为木星轨道;③为火星轨道;④为地球轨道。那么适合生命存在的宜居范围在④地球轨道附近;因为日地距离适中,温度条件适宜。

(2)太阳大气从里向外依次为光球层、色球层和日冕层。阴影部分表示色球层,那么曲线①之间为日冕层,出现的太阳活动是耀斑、日珥。

(3)地球内部圈层从外向里依次为地壳、地幔和地核;地壳与地幔的分界面为莫霍面、地幔与地核之间的分界面为古登堡面。因此曲线③代表的界面是古登堡面。横波只能在固态传播,古登堡面下面的外核为熔融状态,横波自外向内透过该界面时,横波突然消失。

(4)地层中的化石可以反映地层形成的地质年代,三叶虫繁盛的时期是古生代。在该地质年代末期发生了地球历史上最大的灭绝事件,事件中灭绝的物种有60%以上的海生无脊椎动物灭绝,原始鱼类、古老的两栖类全部灭绝。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

2018年10月3日,印度尼西亚苏拉威西岛上的索普坦火山爆发,火山灰直冲4千米高空。读图,完成下面小题。

1.喷发出来的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

2.火山灰漫天飞扬,对地球的外部圈层产生了很大影响。下列有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单的系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

据中国地震台网测定,北京时间2020年6月2日23时29分在墨西哥中部地区靠近西海岸发生7.4级强震,震源深度为10千米,下图为该次地震震中位置示意图。据此完成下面小题。

3.关于此次地震的说法,正确的是( )

A.震源位于地核 B.震中处于环太平洋地震带

C.震中距相同的地方烈度相同 D.地震释放的能量来自太阳辐射

4.地震预警系统能提前发布预警信息,主要是利用( )

A.地震发生之前的前兆信息 B.遥感技术获取的地面信息

C.横波的传播速度差异 D.全球卫星导航系统所获得的岩层位移

2020年7月18日02时33分,印度安达曼群岛地区发生5.7级地震,震源深度10千米。据此完成下列各题

5.此次安达曼群岛地区地震的震源位于( )

A.地壳 B.地幔 C.内核 D.外核

6.地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。但地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”,在这12秒中人们可以决定是躲是逃。根据所学知识推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A.横波和纵波传播介质的差异 B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波传播速度的差异 D.建筑物的抗震系数

下图为扬州某住宅小区的宣传海报,其采用的地源热泵技术是一种利用浅层地能供热制冷的空调系统。浅层地能是数百米内地下收集的太阳辐射能,大约占太阳辐射射向地面的60%。

结合相关知识完成下列小题。

7.浅层地能( )

A.存在于地幔中 B.储量大,清洁无污染

C.仅冬季被利用 D.主要来源于地球内部

8.关于地球各圈层特点叙述正确的是( )

A.地壳是厚度最大的地球圈层 B.大气圈主要由固体杂质组成

C.水圈是连续但不规则的圈层 D.地核可能是岩浆主要发源地

地球表面四个圈层联系紧密,存在物质、能量交换,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。读图,完成下面小题。

9.在水循环的过程中,①圈层物质进入②圈层所经过的主要环节是( )

A.降水 B.水汽输送

C.蒸发 D.径流

10.④圈层的矿物质进入①圈层所经历的主要过程是( )

A.搬运、沉积过程 B.侵蚀、搬运过程

C.风化、侵蚀过程 D.变质、沉积过程

11.关于图示圈层的叙述,正确的是( )

A.各圈层上下平行分布

B.各圈层相互渗透

C.③圈层单独占有空间

D.都属于地球的外部圈层

12.某地地下30千米处发生地震,这时地面上的人和池塘中的游鱼,会感到( )

A.人感到先上下颠簸,后左右摇晃,而游鱼只感到上下颠簸

B.人和游鱼都感到先上下颠簸,后左右摇晃

C.游鱼只感到上下颠簸,而人只感到左右摇晃

D.人只感到上下颠簸,而游鱼只感到左右摇晃

读我国大陆部分地区地壳等厚度线图,完成下列各题。

13.图示地区的地壳厚度大致

A.由西向东逐渐增厚

B.由北向南逐渐增厚

C.由东向西逐渐增厚

D.由南向北逐渐增厚

14.图中

A.N处地壳厚度比周边地区大,地形为山地

B.N处地壳厚度比周边地区小,地形为盆地

C.M处地壳厚度比周边地区大,地形为盆地

D.M处地壳厚度比周边地区小,地形为山地

读地球圈层结构示意图,完成问题。

15.关于图中各圈层的叙述正确的是( )

A.A、B、C、D为地球外部圈层,C为生物圈 B.地球内部圈层由D、F、G三部分组成

C.A、B、C同形成了人类赖以生存的地理环境 D.地震波在圈层F、G交界面上,传播速度减为0

16.一般认为,岩浆的主要发源地是( )

A.图中C层 B.图中G层 C.软流层 D.下地幔

17.在地球内部,地震波传播速度最快的地方是( )

A.莫霍界面附近 B.上、下地幔之间

C.古登堡界面上部附近 D.内、外核之间

2018年9月26日01时15分四川省自贡市荣县发生3.2级地震,震源深度5千米。完成下面小题。

18.此次地震震源在( )

A.地壳 B.软流层 C.上地幔 D.地核

19.地震发生时,在荣县附近湖泊中乘船游览的人们感觉到( )

A.左右摇晃 B.上下颠簸

C.先左右摇晃,后上下颠簸 D.先上下颠簸,后左右摇晃

五大连池风景区总面积1060km2,14座新老时期火山的喷发年代跨越200多万年,被誉为“天然火山博物馆”和“打开的火山教科书”。一条蜿蜒曲折的河流将五个火山堰塞湖连在一起,形成了五大连池。结合五大连池(局部)景观图和地球的内部圈层结构图,完成下面小题。

20.从火山口喷出的炽热岩浆一般来源于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

21.五大连池景观体现出的地球圈层的个数是( )

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

22.下列关于地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层厚度海洋大于陆地 B.③圈层最可能为液态

C.②圈层横波不能通过 D.④圈层的温度、压力和密度都比较小

下图为“地球圈层结构示意图”。读图,完成下面小题。

23.下列有关地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层是大气圈,主要成分是氮和氨 B.②圈层即岩石圈

C.③圈层由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地 D.④圈层的物质状态为固态

24.下列有关图中信息的叙述,正确的是( )

A.纵波、横波通过莫霍面、古登堡面时,波速都增加 B.在⑤圈层无法监测到横波

C.①和②之间的圈层即水圈 D.地球内部、外部各圈层都是连续且规则的

浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。据专家测量,我国近百米内的土壤每年可采集的低温能量达1.5万亿千瓦,是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3 750倍,而百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。由于储量大,分布普遍,被誉为“绿色聚宝盆”。

据此回答下列问题。

25.浅层地能存在的内部圈层是

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

26.浅层地能的主要能量来源最可能是

A.太阳辐射 B.地面辐射 C.大气辐射 D.地球内部

二、填空题

27.读“地震波波速与地球内部构造图”,回答以下问题。

(1)地震波E表示________波,F表示________波,在界面B处地震波波速变化情况为________

(2)图中界面A是________面,B是________面。

(3)图中圈层C是________D层物质呈液态或________状态

28.填出字母对应的名称:

A B C D E

29.阅读材料,回答下列问题。

2017年7月,大宇造船向美国钻井承包商交付一艘超深水钻井船。这艘超深钻井船最大作业水深约3657.6米,最大钻井深度约12192米。下图为部分岩石圈构造图。

(1)图中人类赖以生存和发展的地球外部圈层有__________、___________、__________。

(2)①②两层构成地壳,地球内部圈层划分的重要依据是_____________,陆地地壳和海洋地壳相比,_____________地壳较厚。

(3)图中④为_____________界面,该界面平均深度是___________km,此位置地震波发生变化是波速_____________。

(4)图中③名称为_____________,其构成物质为_____________态。

三、综合题

30.图1为地震波与地球圈层关系图,图2为地理模式图,根据图文材料完成下列问题。

(1)图1中两个不连续面A为_______,位于地下(陆地以下)______千米处(平均值);B为______,位于地下________千米处。

(2)分析横波在B处消失的原因?

(3)若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为________,曲线③代表的界面是对应图1中的________(不连续面字母)。

(4)若模式图表示太阳系,曲线①②③④为行星轨道,阴影部分为小行星带,那么曲线①为_______的公转轨道,曲线④为_________的公转轨道(填行星名称)。

(5)若模式图表示地层结构,阴影部分表示的地层中含有大量裸子植物化石,该地层的地质年代最有可能是_______代,当时________动物大量盛行,从成矿角度来看是重要的_______时期。

(6)若模式图表示太阳大气层的结构,阴影部分表示色球层,那么曲线①②之间为_______层,曲线③④之间的太阳大气层出现的太阳活动是_________。

31.读“地理模式图”,回答问题。

(1)若模式图表示太阳系,曲线①②③④为行星轨道,阴影部分为小行星带,那么适合生命存在的宜居范围在____轨道附近(填数码),因为此处轨道附近的行星与太阳____适中,所以____条件适宜。

(2)若模式图表示太阳的圈层结构,阴影部分能观测到高速旋转的气体涡旋,那么曲线①②之间为____层,该层出现的太阳活动有____、____。

(3)若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分为地幔,曲线③代表的界面是____,横波自外向内透过该界面时,速度发生的变化是____。

(4)若模式图表示地层结构,阴影部分代表的地层中发现三叶虫化石,该地层的地质年代最有可能是____代,在该地质年代末期发生了地球历史上最大的灭绝事件,事件中灭绝的物种有____。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

1.

由材料中信息可以判断,喷发出来的火山灰物质先进入大气圈,再进入其他圈层,最后降落到地表,因此其在地球圈层中迁移的顺序是大气圈→水圈、生物圈→岩石圈。A正确,B、C、D错误。故选A。

2.

大气圈是由干洁空气、水汽和杂质组成的,系统复杂,A错误。水圈是一个连续但不规则的圈层,B正确。生物圈包括大气圈的底部,水圈的全部及岩石圈的上部,C错误。地球的外部圈层之间关系密切,与地球的内部圈层也有密切的关系,D错误。故选B。

地球的外部圈层可分为大气圈、水圈和生物圈,各个圈层既围绕地表可各自形成一个封闭的体系,同时又相互关联、相互影响、相互渗透、相互作用,并共同促进地球外部环境的演化。

3.B

4.C

3.

震源深度为10千米,位于地壳,A错误;震中处于环太平洋地震带,B正确;影响烈度的因素有很多:震级、震中距、震源深度、地质构造和岩石性质等,C错误;地震释放的能量来自地球内部,D错误。所以选B。

4.

根据图示信息及所学知识可知,地震发生时,纵波速度快于横波,可以利用横波与纵波的速度差,监测到纵波时立即发出预警,在横波到来前可以争取到短暂的逃生时间,C项正确。A、B、D项均能提示地震可能发生,但无法确定地震发生的具体时刻,因而无法精确发布预警信息。故选C。

全球有环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅山地震带两大地震带,前者约集中了全世界80%以上的浅源地震(0~70千米)、几乎全部的中源(70~300千米)和深源(300~700千米)地震。它围绕着太平洋分布,从南美洲的南端开始,沿西海岸向北延伸,到北美洲阿拉斯加,折向西经阿留申群岛、堪察加半岛、千岛群岛到日本。

5.A

6.C

5.

根据所学知识可知,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约39-41千米,此次地震位于安达曼群岛地区,属于板块挤压隆起地区,地壳厚度较厚,而此次地震的震源深度仅10千米,因此震源应位于地壳,不会位于深度更深的地幔、内核和外核,A符合题意,排除BCD。故选A。

6.

地震的能量是通过地震波传播的,地震波有横波和纵波两种类型,如果纵波到达地面,地表就会上下颠簸,如果横波到达地表,地面就会水平晃动,横波传播速度慢,纵波传播速度快。而横波与纵波由于速度差引起的传播时间有一个较短的间隔(大约12秒左右),一般认为水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因,因此在地震发生后,横波到达之前是躲避或逃避的最好时间,即“黄金12秒”。由此判断,黄金12秒”产生的原因是横波和纵波的传播速度差异,C符合题意;从震源到人们所在地横波和纵波的传播介质是基本相同的,因此“黄金12秒”与传播介质差异无关,排除A;“黄金12秒”与人体对紧急事件的生理反应能力、建筑物的抗震系数等关系不大,排除B、D。故选C。

地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约39-41千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达70千米;海洋地壳厚度较薄,平均厚度约5-10千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

7.B

8.C

7.根据材料可知,浅层地能主要是指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。深度仅数百米,地壳的平均厚度约17千米,所以存在于地球内部圈层的地壳内。浅层地能是太阳辐射能的一种存在形式,是一种清洁、可再生的能源。地幔是地壳以下的圈层部分,该能源全年可用。故选B。

8.地壳厚约17km,地幔厚约2840km,地核厚约3500km,地核是厚度最大的地球内部圈层,地壳是厚度最小的地球内部圈层,A错。大气圈指连续包围地球的最外面的空气圈。主要由氮气和氧气组成,B错。水圈是连续但不规则的圈层,C正确。软流层可能是岩浆主要发源地,D错。故选C。

本题解题关键是对浅层地能的理解。浅层地能是指地球浅表层数百米内的土壤砂石和地下水中所蕴藏的低温热能,它的来源以太阳辐射为主,还有一小部分来自地心热量,是一种可再生能源,一般温度恒定。

9.C

10.B

11.B

9.由图分析可知,①圈层是水圈,②圈层是大气圈,在水循环的各环节中,水圈中的水体进入大气圈所经过的主要环节是蒸发,故C项正确。

10.由图分析可知,④圈层是岩石圈,岩石圈的矿物质通过流水侵蚀、搬运作用进入河流或其他水域,故B项正确;矿物质进入水圈与沉积作用无关,故A项错误;风化、侵蚀的产物需经过搬运才能进入水圈,故C项错误;变质作用与岩石圈中的矿物质进入水圈无关,故D项错误。

11.地球四大圈层中,岩石圈分布于最底部,大气圈分布于最上层,水圈分布于两者之间,生物圈包括岩石圈的上部、大气圈的底部和水圈的全部,四大圈层相互渗透,故B项正确,A项错误;③圈层是生物圈,不单独占有空间,故C项错误;岩石圈不属于地球的外部圈层,故D项错误。

12.A

【详解】

地震波按传播方式可分为纵波(P波)和横波(S波)两种类型,其中纵波传播速度快,可通过固态、液态和气态物质传播,而横波传播速度慢,只能通过固态物质传播,纵波到达地表时会使物体上下颠簸,横波到达地表时会使物体左右摇摆。某地地下30千米处发生地震,会向上释放地震波,地面上的人站在固体表面,会先感受纵波到来,感到上下颠簸,后感受到横波到来,感到左右摇晃;而池塘中的游鱼浮在水面之上,横波不会传播到鱼的身上,因此它只感受纵波到来,感到上下颠簸。由此判断,A符合题意,排除BCD。故选A。

13.C

14.A

该题考查地球内部圈层结构。

13.读该地区地壳等厚度线分布可知,图示地区的地壳厚度大致由东向西逐渐增厚。所以选C。

14.据等值线分布规律可知,N处地壳厚度介于38 km和40 km之间,比周边地区大,地壳厚度较大,地势比周边地区高,N处为山地。M处地壳厚度介于40 km和42 km之间,比周边地区小,地壳厚度较小,地势比周边地区低,M处为盆地。所以选A。

15.B

16.C

17.C

15.

A为大气圈、B为生物圈、C为水圈共同构成地球的外部圈层,A错误;地球内部圈层由D地壳、F地幔、G地核组成,B正确;E和D共同组成岩石圈与生物圈、水圈、大气圈三大外部圈层相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境,C错误;地震波在F、G交界面上,横波传播速度减为0,纵波波速降低,D错误。所以选B。

16.

一般认为,岩浆发源于上地幔上部的软流层,C正确,ABD错误。所以选C。

17.

地震波经过莫霍界面时,横波和纵波速度都明显增加一直到古登堡界面都在不断增加,当经过古登堡界面时横波突然消失,纵波速度突然下降,所以地震波传播速度最快的地方是古登堡界面上部附近,C正确,ABD错误。所以选C。

地球圈层结构分为地球外部圈层和地球内部圈层两大部分。地球外部圈层可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈。地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳、地幔和地核。地壳和上地幔顶部(软流层以上)由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

18.A

19.B

18.

地壳为莫霍界面以上的部分,大陆地壳平均深度约为33km,该地震的震源深度5千米,应位于地壳,A正确,软流层位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80-400km之间,上地幔位于莫霍界面以下,地核位于地面2900千米以下,BCD错误,故选A。

19.

横波只能通过固态,会左右摇晃;纵波固态、液态、气态均可传播,会上下颠簸。海洋上的渔民,只能感受到纵波,因此船只上下颠簸剧烈,B正确,ACD错误,故选B。

本题组主要考查地球的内部圈层结构和地震波的相关知识。一次地震只有一个震级,都有不同烈度。纵波传播速度8-14KM/S,横波传播速度4-7KM/S。

20.B

21.C

22.B

20.

一般认为,岩浆来源于软流层,软流层位于上地幔上部,图中①为地壳,②为地幔,③为外核,④为内核。故选B。

21.

读五大连池景观图,堰塞湖体现了水圈,湖边的植被体现了生物圈。同时,该图还体现了大气圈和地壳两个圈层,一共体现出4个圈层,故选C。

22.

①为地壳,其厚度陆地大于海洋,A错。③为外核,③与②的界面为古登堡界面,横波在这里突然消失,纵波波速在此突然下降,由于横波只能在固态中传播,所以该圈层物质状态可能为液态,B正确;②为地幔,横波可以通过,C错;④为内核,温度高,压力大,密度大,D错;故选B。

地壳可分为大陆型地壳和大洋型地壳。陆壳的特征是厚度较大(30-70km),具有双层结构(玄武质层上覆盖有花岗岩质层);洋壳的特征是厚度较小,最薄处不到5km,一般只具有单层结构(即玄武质层)。

23.C

24.B

23.

读图并结合学过的知识,图中①圈层为大气圈,其主要成分是氮气和氧气,故A错;②为地壳,它是岩石圈的一部分,还包括软流层之上的部分,故B错;③为软流层,由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地,故C正确;④为外核,横波无法通过,其物质为液态(其压力巨大,不可能为气态),故D错。故选C。

24.

纵波和横波通过莫霍面时,波速都明显增加,在通过古登堡面时,纵波波速突然下降,横波完全消失,故A错。⑤圈层是内核,因外核为液态,横波无法到达该圈层,所以在⑤圈层无法监测到横波,故B正确。水圈位于地表和近地表,也渗透于大气圈和岩石圈表层,并不是说①和②之间的圈层即为水圈,故C错。水圈是不规则的,故D错。故选B。

地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,其中内部圈层包括地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈,外部圈层之间相互联系,相互渗透,并没有明确的界线。另外,岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

25.A

26.A

25.浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。地壳的平均厚度约17千米,较薄的大洋底部最薄的地壳也有几千米,由此可以看出浅层地能主要集中在地壳部分,故答案选A。

26.浅层地能主要储存于浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水中,其能量不可能来自地球内部,而地球表面的能量主要是地表吸收的短波辐射---太阳辐射能,所以能量来源最可能是太阳辐射,故答案选A。

27.(1) 横 纵 横波消失,纵波速度迅速下降

(2) 莫霍 古登堡

(3) 地幔 软流

本题以“地震波波速与地球内部构造图”为材料,涉及地震波的性质、地球内部圈层的划分及组成物质状态的判定等知识,重点考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。

(1)

地震波分横波和纵波,纵波在固体、液体、气体中均可传播,横波只能在固体中传播。读图,在2900千米处,地震波E消失、 F没有消失,因此E表示横波、F表示纵波。地震波经过界面B时波速变化情况是:横波(E波)消失,纵波(F波)速度迅速下降。

(2)

读图可知:地震波经过图中界面A时,横波与纵波速度明显增加,则A为莫霍面;地震波经过图中界面B时,横波消失,纵波速度减慢,则B为古登堡面。

(3)

图中圈层C位于莫霍面(界面A)和古登堡面(界面B)之间,是地幔。由于横波通过古登堡界面时突然消失,说明到外核时物质状态发生了改变,根据横波只能通过固体,纵波可以通过固体、液体和气体这一特点可判断,外核物质可能是液体或熔融状态(软流状态)。

28.A 大气圈 B 水圈 C岩石圈 D下地幔 E外核

【详解】

本题主要考查地球的圈层结构,读图可知,图中A为大气圈,B为水圈,C为岩石圈,D为下地幔,E为外核。

29. 大气圈 水圈 生物圈 地震波 陆地 莫霍 33 突然加快 地幔 固

【详解】

(1)根据地球的圈层结构, 图中人类赖以生存和发展的地球外部圈层有大气圈、水圈和生物圈。

(2)①硅铝层和②硅镁层两层构成地壳,地球内部圈层划分的重要依据是地震波传递的速度,陆地地壳和海洋地壳相比,大陆地壳由硅铝层和硅镁层组成,比较厚。大洋地壳主要由硅镁层组成,海洋地壳较薄。

(3)图中④为地壳和地幔的分界面,为莫霍界面,该界面平均深度是33km,此位置地震波发生变化是波速都突然加快。

(4)图中③名称为地幔,横波也能通过,其构成物质为固态。

30.(1)莫霍界面 33 古登堡界面 2900

(2)物质形态发生改变,而横波只能在固体中传播。

(3)地壳 B

(4)土星 地球

(5)中生代 爬行动物 成煤

(6)日冕 黑子

本题以地球内部圈层为载体,考查地震波、不连续面、地球内部圈层、太阳系、地层结构等知识点,重点考查调动和运用地理知识的能力以及综合思维学科素养。

【详解】

(1)由图可知,A不连续面,离地面较近,为莫霍界面,根据教材知识,莫霍界面平均深度为地下(陆地以下)约33千米处。B不连续面离地面较远,为古登堡界面,依据教材知识,古登堡界面位于地下2900千米处。

(2)依据教材知识,横波只能通过固体传播,故横波在B处消失,可能是因为B处上下物质不同,而横波只能在固体中传播,当物质状态不是固体时,横波消失。

(3)地球内部圈层分为地壳、地幔、地核。地幔上侧①②之间是地壳,曲线③为地幔和地核的分界面,为古登堡界面,对应图1中B不连续面。

(4)在太阳系中,小行星带位于火星和木星之间,曲线②距太阳更远,为木星的公转轨道,曲线③距太阳较近,为火星的公转轨道,④与火星轨道相邻,为地球的公转轨道,①位于木星轨道外侧,为土星的公转轨道。

(5)中生代有“爬行动物时代”和“裸子植物时代”之称,中生代的侏罗纪气候温暖湿润,地球上森林茂密,中生代是重要的成煤时期。

(6)太阳大气层由里向外分为光球层、色球层、日冕层,①②之间位于色球层外侧,为日冕层,曲线③④之间位于色球层内侧,为光球层,光球层上的太阳活动为黑子。

31. ④ 距离 温度 色球 耀斑 日珥 古登堡界面 横波突然消失 古生代 60%以上的海生无脊椎动物灭绝,原始鱼类、古老的两栖类全部灭绝

本题组主要考查天体系统、太阳的大气层和太阳活动、地球内部圈层结构和地球的地质历史等的有关知识。综合性较强,难度系数大,考查学生的综合思维能力和分析能力。

【详解】

(1)小行星带位于火星轨道和木星轨道之间;再根据行星轨道距日远近可判断,①为土星轨道;②为木星轨道;③为火星轨道;④为地球轨道。那么适合生命存在的宜居范围在④地球轨道附近;因为日地距离适中,温度条件适宜。

(2)太阳大气从里向外依次为光球层、色球层和日冕层。阴影部分表示色球层,那么曲线①之间为日冕层,出现的太阳活动是耀斑、日珥。

(3)地球内部圈层从外向里依次为地壳、地幔和地核;地壳与地幔的分界面为莫霍面、地幔与地核之间的分界面为古登堡面。因此曲线③代表的界面是古登堡面。横波只能在固态传播,古登堡面下面的外核为熔融状态,横波自外向内透过该界面时,横波突然消失。

(4)地层中的化石可以反映地层形成的地质年代,三叶虫繁盛的时期是古生代。在该地质年代末期发生了地球历史上最大的灭绝事件,事件中灭绝的物种有60%以上的海生无脊椎动物灭绝,原始鱼类、古老的两栖类全部灭绝。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里