7-1《一个消逝了的山村》2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册(课件22张)

文档属性

| 名称 | 7-1《一个消逝了的山村》2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册(课件22张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-24 22:13:16 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

一个消逝了的山村

学习目标

1.赏析文章的语言艺术。

2.体会作品中的表达技巧。

3.理解文章所体现的思想情感或生活哲理。

现代散文家余秋雨先生曾在他的散文集《千年一叹》中说过这样的一句话:大自然的景物有百分之一能写进历史,千分之一能成为景观,万分之一能激发诗情。这就是我们赖以生存的大自然的神奇瑰丽之处。她繁富缤纷,延往续来,既孕育了万物生灵,又滋润了人类灵魂。古往今来,无数文人墨客面对那即使是只有万分之一才能激发诗情的景物,寄怀感慨,与自然同悲喜、共哀乐。这一节课,就让我们一起走近作家冯至,聆听他与自然的心灵碰撞。

新课导入

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人。现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有20年代的《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》,40年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

作者简介

《一个消逝了的山村》选自冯至的散文集《山水》。《山水》的出版有一个过程,1942年秋,冯至将过去写的10篇散文集在一起,题名《山水》。《山水》出版后,学界对它的评价很高。《山水》中的《一棵老树》和《一个消逝了的山村》最为精纯,并将前者称为“白话散文诞生以来的杰作”。陆耀东称《一个消逝了的山村》为“我国现代主义散文中的杰作”,“无论从哪一方面说,它都是一个真正的创造,在中国,是独树一帜的”。

写作背景

本文的题目是“一个消逝了的山村”,但作者并没有探究山村消逝的原因,而是选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,给人以感悟和启示。

题目解说

字音字形

采撷 瞬间 悚然

嗥声 孑然 骤然

赭色 靛蓝

xié

shùn

sǒnɡ

háo

jié

zhòu

zhě

diàn

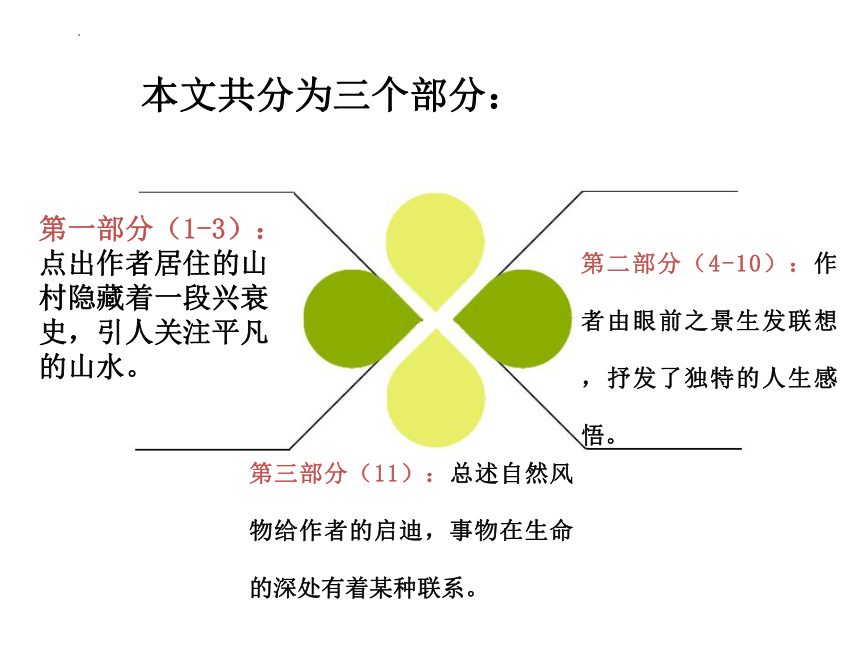

本文共分为三个部分:

第一部分(1-3):点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引人关注平凡的山水。

第二部分(4-10):作者由眼前之景生发联想,抒发了独特的人生感悟。

第三部分(11):总述自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种联系。

“我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。”这两句话在句式上有何特点?达到了怎样的表达效果?

任务一 鉴赏文章的语言

先散后整,句式长短不一,自由活泼生动,语气平和舒缓。①第一句既是长句又是散句,长句使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵,这些花朵是由叶子演变成的,花朵上面有白色的茸毛以及花朵掺杂在乱草中间,多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。②第二句是短句及整句,运用了拟人修辞,通过对比的方式把鼠麹草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

如何理解“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”这句话的内涵?

“山居”代表现代,“过去”代表历史。“一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”,是指作者在山村残存的景象中,发现了这条路,它诱发了“我”对现实和历史的思索,让“我”感受到大自然的永恒以及生命跨越时空,声息相通。

文章第六段用细腻的笔触勾勒出一幅最能体现宁静之美的村女放羊图,试分析作者是如何描绘的。

①联想想象。借助画家的思维,运用想象塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人物和环境的自然和谐,诗意盎然。②动静结合。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麹草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

任务二 赏析文章的艺术手法

第七段中,作者运用了哪些手法来描绘热闹有生气的雨后采菌图?请简要分析。

①在比喻、排比句中着重运用了丰富的色彩形容词“红”“青”“褐”“白”“赭”“靛蓝”等,把着色明丽的色彩因素置于描写的焦点上,通过色彩的搭配加强了画面的视觉效果,营造了一种色彩的“热闹”。②在使用这些颜色形容词时,不仅描绘了彩菌的色彩斑斓,而且还赋予彩菌生命的力量:人们的采菌活动是一种热闹,但热闹之中各人有各人的世界。彩菌色彩的热闹和采菌活动的热闹相得益彰,但又层次分明,前后有序,从而使画面呈现出气氛感、整体感和层次感。

文章第五至十段,作者写了很多景物,有什么特点?分别生发了怎样的联想?表达了怎样的感悟?请阅读文本后填写下表。

任务三 理解文章的哲理感悟

景物 景物特点 联想 感悟

①眼前小溪

②鼠麹草

③彩菌

④有加利树

⑤野狗的嗥叫

⑥麂子的嘶声

景物 景物特点 联想 感悟

①眼前小溪 清冽、养人 想象曾养育过昔日的人们 人类声息相通

②鼠麹草 谦虚、纯洁、坚强 少女、村庄 生命的宁静之美

③彩菌 点缀、滋养 滋养过山村里的人 生命的美好

④有加利树 速长、最高 崇高的严峻的圣者 生命的渺小

⑤野狗的嗥叫 威胁、吓人 海上的飓风,寒带的雪潮 生命对于疾苦的恐惧

⑥麂子的嘶声 难逃人的诡计 幻境 死亡的可怕

文章标题为“一个消逝了的山村”,那么,村庄真的消逝了吗?结合文意谈谈你的理解。

①实质意义上的山村已然消逝,这是因为从人类历史的角度来看,生活在其中的人和动物都已消逝了。但在作者笔下勾勒了一个充满生命活力和原始野性的山村意境,人和动物生活在自然之中且彼此相通相息,和谐共处。曾经的那些自然景象并没有随着历史和人事的变迁而消逝,依然在无声地诉说着山村曾经的存在及辉煌,有力地补充了历史的空白和虚无,可以说山村仍然没有消逝。②作者对这个消逝了的山村富有情感色彩的想象和描述,将山村的质朴和原始融合大自然的至性常情,使之鲜活地重现在历史的舞台上,蕴含着丰富的内涵,给人深刻的震撼。

作者选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄予了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

中心思想

写作特点

(1)营造丰富意象。

本文注重象、情、理的有机融合,由意象构成意境,大大地拓展了表现的时间和空间,具有极大的情感张力。作者最为偏爱的山村意象有“路”“小溪”“鼠麴草”“彩菌”“有加利树”等,这些意象是富有生命色彩的,作者通过这些意象,勾勒出一个充满生命活力和原始野性的山村意境。

(2)凸显鲜明画面。

作者选取了最典型、最有表现力、最能体现山村环境的景物,用简约、流畅的笔触进行勾勒,描绘出了一幅幅鲜明的画面,如体现宁静之美的村女放羊图和充满热闹生机的雨后采菌图。

写作特点

(3)兼用多种表达方式。

本文以描写为主,但又把议论缀于其中,还不时插入抒情等,看似有些散漫,但整体却不失法度。文章通常是由眼前景物生发联想,引发感悟,在结构上回环往复,首尾一贯,显示出种从容舒展又严谨完整的艺术面貌。

写作特点

(4)赋予哲思理趣。

在本文中,冯至由眼前之景,回眸历史,观照现实,使生命跨越了时空,阐发了对人生的感慨,表达了对存在意义的思考,流露出沉重的历史感。

写作特点

小试牛刀

D

3.下列对课文中有关句子运用手法的分析,有误的一项是( )

A.我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。(运用了拟人的修辞手法,形象地突出了花朵身上具有的纯洁和坚强。)

B.草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。(运用了比喻和排比的修辞手法,形象地描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓和旺盛的生命力。)

C.我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”(引用诗句使文章显得富有文采,增添文章的文化底蕴,表明彼此的生命都有些声息相通的地方。)

D.等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。(运用了夸张的修辞手法,把人们沉醉在秦腔里的神态生动形象地再现了出来。)

一个消逝了的山村

学习目标

1.赏析文章的语言艺术。

2.体会作品中的表达技巧。

3.理解文章所体现的思想情感或生活哲理。

现代散文家余秋雨先生曾在他的散文集《千年一叹》中说过这样的一句话:大自然的景物有百分之一能写进历史,千分之一能成为景观,万分之一能激发诗情。这就是我们赖以生存的大自然的神奇瑰丽之处。她繁富缤纷,延往续来,既孕育了万物生灵,又滋润了人类灵魂。古往今来,无数文人墨客面对那即使是只有万分之一才能激发诗情的景物,寄怀感慨,与自然同悲喜、共哀乐。这一节课,就让我们一起走近作家冯至,聆听他与自然的心灵碰撞。

新课导入

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人。现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有20年代的《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》,40年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

作者简介

《一个消逝了的山村》选自冯至的散文集《山水》。《山水》的出版有一个过程,1942年秋,冯至将过去写的10篇散文集在一起,题名《山水》。《山水》出版后,学界对它的评价很高。《山水》中的《一棵老树》和《一个消逝了的山村》最为精纯,并将前者称为“白话散文诞生以来的杰作”。陆耀东称《一个消逝了的山村》为“我国现代主义散文中的杰作”,“无论从哪一方面说,它都是一个真正的创造,在中国,是独树一帜的”。

写作背景

本文的题目是“一个消逝了的山村”,但作者并没有探究山村消逝的原因,而是选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,给人以感悟和启示。

题目解说

字音字形

采撷 瞬间 悚然

嗥声 孑然 骤然

赭色 靛蓝

xié

shùn

sǒnɡ

háo

jié

zhòu

zhě

diàn

本文共分为三个部分:

第一部分(1-3):点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引人关注平凡的山水。

第二部分(4-10):作者由眼前之景生发联想,抒发了独特的人生感悟。

第三部分(11):总述自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种联系。

“我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。”这两句话在句式上有何特点?达到了怎样的表达效果?

任务一 鉴赏文章的语言

先散后整,句式长短不一,自由活泼生动,语气平和舒缓。①第一句既是长句又是散句,长句使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵,这些花朵是由叶子演变成的,花朵上面有白色的茸毛以及花朵掺杂在乱草中间,多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。②第二句是短句及整句,运用了拟人修辞,通过对比的方式把鼠麹草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

如何理解“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”这句话的内涵?

“山居”代表现代,“过去”代表历史。“一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”,是指作者在山村残存的景象中,发现了这条路,它诱发了“我”对现实和历史的思索,让“我”感受到大自然的永恒以及生命跨越时空,声息相通。

文章第六段用细腻的笔触勾勒出一幅最能体现宁静之美的村女放羊图,试分析作者是如何描绘的。

①联想想象。借助画家的思维,运用想象塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人物和环境的自然和谐,诗意盎然。②动静结合。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麹草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

任务二 赏析文章的艺术手法

第七段中,作者运用了哪些手法来描绘热闹有生气的雨后采菌图?请简要分析。

①在比喻、排比句中着重运用了丰富的色彩形容词“红”“青”“褐”“白”“赭”“靛蓝”等,把着色明丽的色彩因素置于描写的焦点上,通过色彩的搭配加强了画面的视觉效果,营造了一种色彩的“热闹”。②在使用这些颜色形容词时,不仅描绘了彩菌的色彩斑斓,而且还赋予彩菌生命的力量:人们的采菌活动是一种热闹,但热闹之中各人有各人的世界。彩菌色彩的热闹和采菌活动的热闹相得益彰,但又层次分明,前后有序,从而使画面呈现出气氛感、整体感和层次感。

文章第五至十段,作者写了很多景物,有什么特点?分别生发了怎样的联想?表达了怎样的感悟?请阅读文本后填写下表。

任务三 理解文章的哲理感悟

景物 景物特点 联想 感悟

①眼前小溪

②鼠麹草

③彩菌

④有加利树

⑤野狗的嗥叫

⑥麂子的嘶声

景物 景物特点 联想 感悟

①眼前小溪 清冽、养人 想象曾养育过昔日的人们 人类声息相通

②鼠麹草 谦虚、纯洁、坚强 少女、村庄 生命的宁静之美

③彩菌 点缀、滋养 滋养过山村里的人 生命的美好

④有加利树 速长、最高 崇高的严峻的圣者 生命的渺小

⑤野狗的嗥叫 威胁、吓人 海上的飓风,寒带的雪潮 生命对于疾苦的恐惧

⑥麂子的嘶声 难逃人的诡计 幻境 死亡的可怕

文章标题为“一个消逝了的山村”,那么,村庄真的消逝了吗?结合文意谈谈你的理解。

①实质意义上的山村已然消逝,这是因为从人类历史的角度来看,生活在其中的人和动物都已消逝了。但在作者笔下勾勒了一个充满生命活力和原始野性的山村意境,人和动物生活在自然之中且彼此相通相息,和谐共处。曾经的那些自然景象并没有随着历史和人事的变迁而消逝,依然在无声地诉说着山村曾经的存在及辉煌,有力地补充了历史的空白和虚无,可以说山村仍然没有消逝。②作者对这个消逝了的山村富有情感色彩的想象和描述,将山村的质朴和原始融合大自然的至性常情,使之鲜活地重现在历史的舞台上,蕴含着丰富的内涵,给人深刻的震撼。

作者选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄予了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

中心思想

写作特点

(1)营造丰富意象。

本文注重象、情、理的有机融合,由意象构成意境,大大地拓展了表现的时间和空间,具有极大的情感张力。作者最为偏爱的山村意象有“路”“小溪”“鼠麴草”“彩菌”“有加利树”等,这些意象是富有生命色彩的,作者通过这些意象,勾勒出一个充满生命活力和原始野性的山村意境。

(2)凸显鲜明画面。

作者选取了最典型、最有表现力、最能体现山村环境的景物,用简约、流畅的笔触进行勾勒,描绘出了一幅幅鲜明的画面,如体现宁静之美的村女放羊图和充满热闹生机的雨后采菌图。

写作特点

(3)兼用多种表达方式。

本文以描写为主,但又把议论缀于其中,还不时插入抒情等,看似有些散漫,但整体却不失法度。文章通常是由眼前景物生发联想,引发感悟,在结构上回环往复,首尾一贯,显示出种从容舒展又严谨完整的艺术面貌。

写作特点

(4)赋予哲思理趣。

在本文中,冯至由眼前之景,回眸历史,观照现实,使生命跨越了时空,阐发了对人生的感慨,表达了对存在意义的思考,流露出沉重的历史感。

写作特点

小试牛刀

D

3.下列对课文中有关句子运用手法的分析,有误的一项是( )

A.我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。(运用了拟人的修辞手法,形象地突出了花朵身上具有的纯洁和坚强。)

B.草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。(运用了比喻和排比的修辞手法,形象地描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓和旺盛的生命力。)

C.我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”(引用诗句使文章显得富有文采,增添文章的文化底蕴,表明彼此的生命都有些声息相通的地方。)

D.等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。(运用了夸张的修辞手法,把人们沉醉在秦腔里的神态生动形象地再现了出来。)