【高考生物考前冲刺】综合专题三 高中生物常用科学研究方法归纳(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 【高考生物考前冲刺】综合专题三 高中生物常用科学研究方法归纳(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 142.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-25 12:27:42 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

综合专题三

高中生物常用科学研究方法归纳

高考生物考前冲刺

类型一 同位素示踪法和荧光标记法归纳

(1)教材中用到同位素示踪法的地方

① 《必修1》 P48经典实验“分泌蛋白的合成和运输”(3H标记亮氨酸)。

② 《必修1》 P102“光合作用的探究历程”(鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2;卡尔文用14C标记CO2)。

③ 《必修2》 P44经典实验“噬菌体侵染细菌的实验”(35S和32P分别标记噬菌体外壳和DNA)。

④ 《必修2》 P52“DNA半保留复制的实验证据”(15N标记NH4Cl)。

⑤其他

a.《选修3》 P14“DNA分子杂交技术:用放射性同位素32P标记的探针进行目的基因的检测”。

b.有氧呼吸消耗的氧气与还原氢结合生成水(18O标记O2)。

c.生长素的极性运输,标记物放在形态学上端,在形态学下端能检测到标记物(14C标记生长素)。

d.细胞增殖过程中各时期的时间(3H标记胸腺嘧啶脱氧核苷即3H-TdR)。

(2)教材中用到荧光标记法的地方

①《必修1》 P67“细胞融合实验”:这一实验很有力地证明了细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。

②《必修2》 P30“基因位于染色体上的实验证据”。

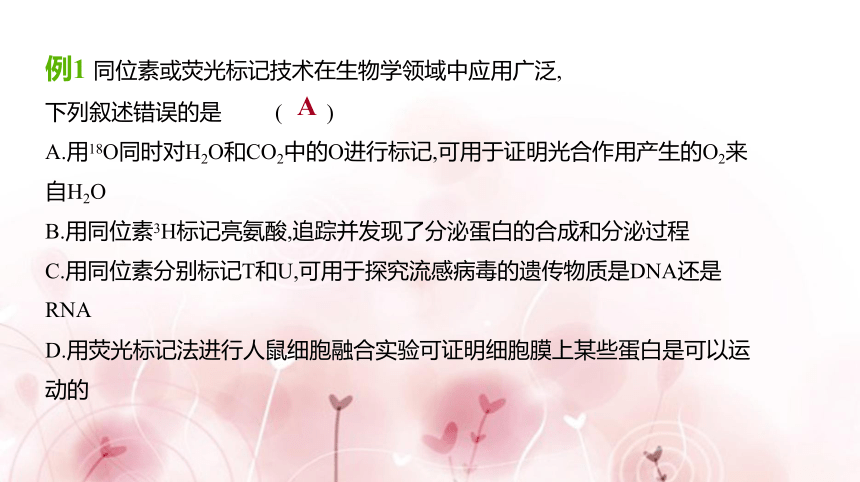

例1 同位素或荧光标记技术在生物学领域中应用广泛,

下列叙述错误的是 ( )

A.用18O同时对H2O和CO2中的O进行标记,可用于证明光合作用产生的O2来自H2O

B.用同位素3H标记亮氨酸,追踪并发现了分泌蛋白的合成和分泌过程

C.用同位素分别标记T和U,可用于探究流感病毒的遗传物质是DNA还是RNA

D.用荧光标记法进行人鼠细胞融合实验可证明细胞膜上某些蛋白是可以运动的

A

[解析] 分别对H2O和CO2中的O用18O进行标记,可以证明光合作用产生的O2来自H2O,A错误;

用3H标记的亮氨酸注射到动物的胰腺腺泡细胞中,发现3H标记的亮氨酸依次出现在内质网上的核糖体→内质网→高尔基体→细胞外,据此发现了分泌蛋白的合成和分泌的途径,B正确;

T是DNA特有的碱基,U是RNA特有的碱基,所以用同位素分别标记T和U,可用于探究流感病毒的遗传物质是DNA还是RNA,C正确;

用荧光标记法进行人鼠细胞融合实验可证明细胞膜上某些蛋白是可以运动的,同时结合其他相关实验证明了细胞膜具有流动性,D正确。

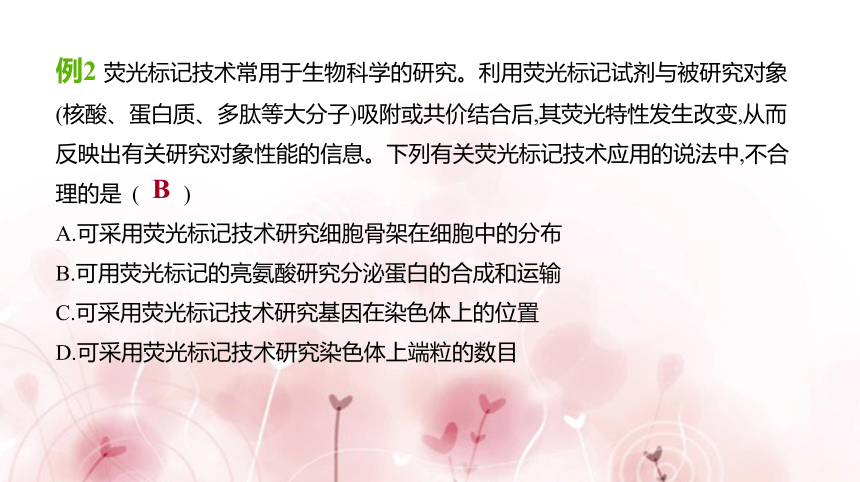

例2 荧光标记技术常用于生物科学的研究。利用荧光标记试剂与被研究对象(核酸、蛋白质、多肽等大分子)吸附或共价结合后,其荧光特性发生改变,从而反映出有关研究对象性能的信息。下列有关荧光标记技术应用的说法中,不合理的是 ( )

A.可采用荧光标记技术研究细胞骨架在细胞中的分布

B.可用荧光标记的亮氨酸研究分泌蛋白的合成和运输

C.可采用荧光标记技术研究基因在染色体上的位置

D.可采用荧光标记技术研究染色体上端粒的数目

B

[解析] 细胞骨架由蛋白质纤维组成,可采用荧光标记技术研究细胞骨架在细胞中的分布,A正确;

可用同位素标记的亮氨酸研究分泌蛋白的合成和运输,B错误;

通过现代分子生物学技术,运用荧光标记的手段,可以很直观地观察到基因在染色体上呈现线性排列,C正确;

每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA,称为端粒,科学家用黄色荧光标记端粒,可以追踪端粒在每次细胞分裂后的变化,以此研究端粒变化与细胞活动的关系,D正确。

类型二 假说—演绎法和类比推理法归纳

假说—演绎法,就是预先设定一个假说,通过这个设定的假说去推测结果,如果推测的结果与实际一致,则假说成立。类比推理法,就是两个具有相同过程或发展规律的事物,通过类比,由一个确定另一个的结果。类比推理法中肯定涉及两个对象,而演绎推理只有一个对象且以假说作为推理的前提。

例3 假说—演绎法和类比推理法是遗传学研究中常用的方法,下列说法错误的是 ( )

A.“豌豆在自然状态下一般为纯种”不属于孟德尔假说的内容

B.运用假说—演绎法进行验证,得到的实验结果不一定与预期相符

C.萨顿利用类比推理法证明了基因在染色体上

D.利用类比推理法得出的推论不具有逻辑的必然性

C

[解析] “豌豆在自然状态下一般为纯种”这是实验材料的特点,不属于孟德尔假说的内容,A正确;

运用假说—演绎法验证的实验结果不一定与预期相符,实验结果与预期相同,说明假说正确,可得出结论,若实验结果与预期不同,需重新设计实验再验证,B正确;

萨顿利用类比推理法提出基因在染色体上的假说,摩尔根利用果蝇杂交实验证明基因在染色体上,C错误;

利用类比推理法得出的推论不具有逻辑必然性,仅是假说,不一定正确,D正确。

例4 孟德尔利用假说—演绎法发现了分离定律。下列关于假说—演绎法的叙述,错误的是 ( )

A.孟德尔在观察现象阶段运用了统计学的方法进行分析

B.“受精时,雌雄配子的结合是随机的”,这属于假说内容

C.正确的假说不仅能解释已有的实验结果,还能预测另一些实验结果

D.孟德尔所做的自交实验的结果与预期结论相符,即可证明他的假说是正确的

[解析] 孟德尔在观察实验现象时,运用了统计学的方法进行分析,发现F1自交后代出现3∶1的性状分离比,A正确;

“受精时,雌雄配子的结合是随机的”,这属于孟德尔的假说内容,B正确;

正确的假说不仅能解释已有的实验结果,还能预测另一些实验结果,C正确;

孟德尔所做的测交实验的结果与预期结论相符,证明他的假说是正确的,D错误。

D

类型三 模型与建模

1.物理模型:以实物或图画直观地表达认识对象的特征。最常见的莫过于我们教材上的生物结构图、示意图,还有一些人工构建的实体模型。如:制作DNA双螺旋结构模型;真核生物细胞的三维结构模型等。需要注意的是科学性、准确性应该是第一位的,其次才是模型的美观与否;生物照片包括实物照片、显微照片等不是物理模型。

2.概念模型:以抽象文字或化学方程式等形式来表达一个实体的功能,如光合作用的概念和反应式;以分枝状或圆圈来说明生物知识之间的关系。

3.数学模型:数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式。常见的有两种,①曲线图:如种群增长的“J”型曲线和“S”型曲线,DNA、RNA、染色体的数目变化的坐标曲线。优点:形象、直观。②数学公式:如“J”型增长模型,t年后,种群数量为Nt=N0λt。优点:比较准确。

例5 模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所做的一种简化的概括性描述,下列有关模型的说法,错误的是 ( )

A.罗伯特森在电镜下看到细胞膜暗—亮—暗的三层结构,并拍摄的亚显微照片是物理模型

B.沃森和克里克制作的DNA分子双螺旋结构模型是物理模型

C.达尔文在大量观察的基础上提出自然选择学说对生物进化进行解释,该模型是概念模型

D.种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线是数学模型的一种表现形式

A

[解析] 罗伯特森在电镜下看到细胞膜暗—亮—暗的三层结构,并拍摄的亚显微照片是细胞膜本身,并不是模型,A错误;

沃森和克里克制作的DNA分子双螺旋结构模型,是用实物形式表示DNA分子的结构,属于物理模型,B正确;

自然选择学说是达尔文对生物进化解释的核心概念,属于概念模型,C正确;

“J”型曲线和“S”型曲线均是数学模型的一种表现形式,优点是比较形象直观,缺点是不够准确,D正确。

例6 科学家Keith根据对动物周期波动的研究提出了雪兔及其相关动物10年周期波动的模型(图)。其中猞猁喜食雪兔,但也以榛鸡为食。据图分析,错误的是 ( )

A.雪兔种群数量的动态变化体现了生态系统的反馈调节机制

B.第3年榛鸡数量急剧下降的原因是植物嫩枝的减少

C.第8年,猞猁数量的下降提高了雪兔的出生率

D.猞猁对维持该生态系统的稳定有重要作用

C

[解析] 雪兔及其相关动物种群的数量在一定范围内波动,体现了生态系统的负反馈调节机制,A正确;

由于榛鸡以植物枝叶为食,第3年植物嫩枝减少导致榛鸡种群数量下降,B正确;

猞猁以雪兔为食,猞猁数量下降,主要降低了雪兔种群死亡率,使种群数量得到恢复,C错误;

猞猁的存在制约雪兔的种群数量,使得植物嫩枝→雪兔→猞猁食物链保持相对稳定,进而使另一些以植物为生的动物数量及其食物链相对稳定,因而猞猁对维持该生态系统的稳定有重要作用,D正确。

类型四 其他方法

例7 下列关于科学探究的方法匹配正确的是 ( )

A.分离细胞中的各种细胞器——密度梯度离心法

B.提取叶绿体中的色素——纸层析法

C.肺炎双球菌的转化实验——同位素标记法

D.改良缺乏某种抗病性的水稻品种——诱变育种法

[解析]研究细胞内各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来,常用的方法是差速离心法,A错误;

分离叶绿体中的色素用纸层析法,B错误;

肺炎双球菌的转化实验并未用到同位素标记法,C错误;

改良缺乏某种抗病性的水稻品种宜用诱变育种法,D正确。

D

例8 通过设置两个或两个以上的实验组,对结果进行比较分析,来探究某种因素与实验对象的关系,这样的实验叫作对比实验。对比实验和对照实验都是科学探究中常用的方法。下列关于生物科学实验的叙述,正确的是 ( )

A.对比实验的各个组都是实验组,需要再设置一组空白对照组

B.比较过氧化氢在不同条件下分解的实验中加酶的组为实验组,其余均为对照组

C.鲁宾和卡门设计对比实验证明了光合作用释放的氧气来自水

D.探究紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水和失水实验属于对比实验

C

[解析] 对比实验中各组都是实验组,符合对照实验中的相互对照,空白对照不是必需的,A错误;

比较过氧化氢在不同条件下分解的实验中,加酶组、加无机催化剂组、加热组均为实验组,常温下反应组为对照组,B错误;

鲁宾、卡门所设计的实验中两组均为实验组,是对比实验,证明了光合作用释放的氧气来自水,C正确;

探究紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水和失水实验属于自身前后对照,不是对比实验,D错误。

【题后归纳】 教材经典实验的14个研究方法

(1)制作DNA分子双螺旋结构模型——构建物理模型法。

(2)种群数量增长模型——构建数学模型法。

(3)分离各种细胞器——差速离心法。

(4)证明DNA进行半保留复制——密度梯度离心法。

(5)分离叶绿体中的色素——纸层析法。

(6)观察根尖分生组织细胞的有丝分裂——死体染色法。

(7)观察线粒体——活体染色法。

(8)探究酵母菌的呼吸方式——对比实验法和产物检测法。

(9)赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验——同位素标记法。

(10)摩尔根证明基因在染色体上——假说—演绎法。

(11)萨顿提出“基因位于染色体上”的假说——类比推理法。

(12)调查土壤中小动物类群的丰富度——取样器取样法。

(13)估算种群密度(运动能力强的生物)——标志重捕法。

(14)估算种群密度(运动能力弱的生物)——样方法。

综合专题三

高中生物常用科学研究方法归纳

高考生物考前冲刺

类型一 同位素示踪法和荧光标记法归纳

(1)教材中用到同位素示踪法的地方

① 《必修1》 P48经典实验“分泌蛋白的合成和运输”(3H标记亮氨酸)。

② 《必修1》 P102“光合作用的探究历程”(鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2;卡尔文用14C标记CO2)。

③ 《必修2》 P44经典实验“噬菌体侵染细菌的实验”(35S和32P分别标记噬菌体外壳和DNA)。

④ 《必修2》 P52“DNA半保留复制的实验证据”(15N标记NH4Cl)。

⑤其他

a.《选修3》 P14“DNA分子杂交技术:用放射性同位素32P标记的探针进行目的基因的检测”。

b.有氧呼吸消耗的氧气与还原氢结合生成水(18O标记O2)。

c.生长素的极性运输,标记物放在形态学上端,在形态学下端能检测到标记物(14C标记生长素)。

d.细胞增殖过程中各时期的时间(3H标记胸腺嘧啶脱氧核苷即3H-TdR)。

(2)教材中用到荧光标记法的地方

①《必修1》 P67“细胞融合实验”:这一实验很有力地证明了细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。

②《必修2》 P30“基因位于染色体上的实验证据”。

例1 同位素或荧光标记技术在生物学领域中应用广泛,

下列叙述错误的是 ( )

A.用18O同时对H2O和CO2中的O进行标记,可用于证明光合作用产生的O2来自H2O

B.用同位素3H标记亮氨酸,追踪并发现了分泌蛋白的合成和分泌过程

C.用同位素分别标记T和U,可用于探究流感病毒的遗传物质是DNA还是RNA

D.用荧光标记法进行人鼠细胞融合实验可证明细胞膜上某些蛋白是可以运动的

A

[解析] 分别对H2O和CO2中的O用18O进行标记,可以证明光合作用产生的O2来自H2O,A错误;

用3H标记的亮氨酸注射到动物的胰腺腺泡细胞中,发现3H标记的亮氨酸依次出现在内质网上的核糖体→内质网→高尔基体→细胞外,据此发现了分泌蛋白的合成和分泌的途径,B正确;

T是DNA特有的碱基,U是RNA特有的碱基,所以用同位素分别标记T和U,可用于探究流感病毒的遗传物质是DNA还是RNA,C正确;

用荧光标记法进行人鼠细胞融合实验可证明细胞膜上某些蛋白是可以运动的,同时结合其他相关实验证明了细胞膜具有流动性,D正确。

例2 荧光标记技术常用于生物科学的研究。利用荧光标记试剂与被研究对象(核酸、蛋白质、多肽等大分子)吸附或共价结合后,其荧光特性发生改变,从而反映出有关研究对象性能的信息。下列有关荧光标记技术应用的说法中,不合理的是 ( )

A.可采用荧光标记技术研究细胞骨架在细胞中的分布

B.可用荧光标记的亮氨酸研究分泌蛋白的合成和运输

C.可采用荧光标记技术研究基因在染色体上的位置

D.可采用荧光标记技术研究染色体上端粒的数目

B

[解析] 细胞骨架由蛋白质纤维组成,可采用荧光标记技术研究细胞骨架在细胞中的分布,A正确;

可用同位素标记的亮氨酸研究分泌蛋白的合成和运输,B错误;

通过现代分子生物学技术,运用荧光标记的手段,可以很直观地观察到基因在染色体上呈现线性排列,C正确;

每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA,称为端粒,科学家用黄色荧光标记端粒,可以追踪端粒在每次细胞分裂后的变化,以此研究端粒变化与细胞活动的关系,D正确。

类型二 假说—演绎法和类比推理法归纳

假说—演绎法,就是预先设定一个假说,通过这个设定的假说去推测结果,如果推测的结果与实际一致,则假说成立。类比推理法,就是两个具有相同过程或发展规律的事物,通过类比,由一个确定另一个的结果。类比推理法中肯定涉及两个对象,而演绎推理只有一个对象且以假说作为推理的前提。

例3 假说—演绎法和类比推理法是遗传学研究中常用的方法,下列说法错误的是 ( )

A.“豌豆在自然状态下一般为纯种”不属于孟德尔假说的内容

B.运用假说—演绎法进行验证,得到的实验结果不一定与预期相符

C.萨顿利用类比推理法证明了基因在染色体上

D.利用类比推理法得出的推论不具有逻辑的必然性

C

[解析] “豌豆在自然状态下一般为纯种”这是实验材料的特点,不属于孟德尔假说的内容,A正确;

运用假说—演绎法验证的实验结果不一定与预期相符,实验结果与预期相同,说明假说正确,可得出结论,若实验结果与预期不同,需重新设计实验再验证,B正确;

萨顿利用类比推理法提出基因在染色体上的假说,摩尔根利用果蝇杂交实验证明基因在染色体上,C错误;

利用类比推理法得出的推论不具有逻辑必然性,仅是假说,不一定正确,D正确。

例4 孟德尔利用假说—演绎法发现了分离定律。下列关于假说—演绎法的叙述,错误的是 ( )

A.孟德尔在观察现象阶段运用了统计学的方法进行分析

B.“受精时,雌雄配子的结合是随机的”,这属于假说内容

C.正确的假说不仅能解释已有的实验结果,还能预测另一些实验结果

D.孟德尔所做的自交实验的结果与预期结论相符,即可证明他的假说是正确的

[解析] 孟德尔在观察实验现象时,运用了统计学的方法进行分析,发现F1自交后代出现3∶1的性状分离比,A正确;

“受精时,雌雄配子的结合是随机的”,这属于孟德尔的假说内容,B正确;

正确的假说不仅能解释已有的实验结果,还能预测另一些实验结果,C正确;

孟德尔所做的测交实验的结果与预期结论相符,证明他的假说是正确的,D错误。

D

类型三 模型与建模

1.物理模型:以实物或图画直观地表达认识对象的特征。最常见的莫过于我们教材上的生物结构图、示意图,还有一些人工构建的实体模型。如:制作DNA双螺旋结构模型;真核生物细胞的三维结构模型等。需要注意的是科学性、准确性应该是第一位的,其次才是模型的美观与否;生物照片包括实物照片、显微照片等不是物理模型。

2.概念模型:以抽象文字或化学方程式等形式来表达一个实体的功能,如光合作用的概念和反应式;以分枝状或圆圈来说明生物知识之间的关系。

3.数学模型:数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式。常见的有两种,①曲线图:如种群增长的“J”型曲线和“S”型曲线,DNA、RNA、染色体的数目变化的坐标曲线。优点:形象、直观。②数学公式:如“J”型增长模型,t年后,种群数量为Nt=N0λt。优点:比较准确。

例5 模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所做的一种简化的概括性描述,下列有关模型的说法,错误的是 ( )

A.罗伯特森在电镜下看到细胞膜暗—亮—暗的三层结构,并拍摄的亚显微照片是物理模型

B.沃森和克里克制作的DNA分子双螺旋结构模型是物理模型

C.达尔文在大量观察的基础上提出自然选择学说对生物进化进行解释,该模型是概念模型

D.种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线是数学模型的一种表现形式

A

[解析] 罗伯特森在电镜下看到细胞膜暗—亮—暗的三层结构,并拍摄的亚显微照片是细胞膜本身,并不是模型,A错误;

沃森和克里克制作的DNA分子双螺旋结构模型,是用实物形式表示DNA分子的结构,属于物理模型,B正确;

自然选择学说是达尔文对生物进化解释的核心概念,属于概念模型,C正确;

“J”型曲线和“S”型曲线均是数学模型的一种表现形式,优点是比较形象直观,缺点是不够准确,D正确。

例6 科学家Keith根据对动物周期波动的研究提出了雪兔及其相关动物10年周期波动的模型(图)。其中猞猁喜食雪兔,但也以榛鸡为食。据图分析,错误的是 ( )

A.雪兔种群数量的动态变化体现了生态系统的反馈调节机制

B.第3年榛鸡数量急剧下降的原因是植物嫩枝的减少

C.第8年,猞猁数量的下降提高了雪兔的出生率

D.猞猁对维持该生态系统的稳定有重要作用

C

[解析] 雪兔及其相关动物种群的数量在一定范围内波动,体现了生态系统的负反馈调节机制,A正确;

由于榛鸡以植物枝叶为食,第3年植物嫩枝减少导致榛鸡种群数量下降,B正确;

猞猁以雪兔为食,猞猁数量下降,主要降低了雪兔种群死亡率,使种群数量得到恢复,C错误;

猞猁的存在制约雪兔的种群数量,使得植物嫩枝→雪兔→猞猁食物链保持相对稳定,进而使另一些以植物为生的动物数量及其食物链相对稳定,因而猞猁对维持该生态系统的稳定有重要作用,D正确。

类型四 其他方法

例7 下列关于科学探究的方法匹配正确的是 ( )

A.分离细胞中的各种细胞器——密度梯度离心法

B.提取叶绿体中的色素——纸层析法

C.肺炎双球菌的转化实验——同位素标记法

D.改良缺乏某种抗病性的水稻品种——诱变育种法

[解析]研究细胞内各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来,常用的方法是差速离心法,A错误;

分离叶绿体中的色素用纸层析法,B错误;

肺炎双球菌的转化实验并未用到同位素标记法,C错误;

改良缺乏某种抗病性的水稻品种宜用诱变育种法,D正确。

D

例8 通过设置两个或两个以上的实验组,对结果进行比较分析,来探究某种因素与实验对象的关系,这样的实验叫作对比实验。对比实验和对照实验都是科学探究中常用的方法。下列关于生物科学实验的叙述,正确的是 ( )

A.对比实验的各个组都是实验组,需要再设置一组空白对照组

B.比较过氧化氢在不同条件下分解的实验中加酶的组为实验组,其余均为对照组

C.鲁宾和卡门设计对比实验证明了光合作用释放的氧气来自水

D.探究紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水和失水实验属于对比实验

C

[解析] 对比实验中各组都是实验组,符合对照实验中的相互对照,空白对照不是必需的,A错误;

比较过氧化氢在不同条件下分解的实验中,加酶组、加无机催化剂组、加热组均为实验组,常温下反应组为对照组,B错误;

鲁宾、卡门所设计的实验中两组均为实验组,是对比实验,证明了光合作用释放的氧气来自水,C正确;

探究紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水和失水实验属于自身前后对照,不是对比实验,D错误。

【题后归纳】 教材经典实验的14个研究方法

(1)制作DNA分子双螺旋结构模型——构建物理模型法。

(2)种群数量增长模型——构建数学模型法。

(3)分离各种细胞器——差速离心法。

(4)证明DNA进行半保留复制——密度梯度离心法。

(5)分离叶绿体中的色素——纸层析法。

(6)观察根尖分生组织细胞的有丝分裂——死体染色法。

(7)观察线粒体——活体染色法。

(8)探究酵母菌的呼吸方式——对比实验法和产物检测法。

(9)赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验——同位素标记法。

(10)摩尔根证明基因在染色体上——假说—演绎法。

(11)萨顿提出“基因位于染色体上”的假说——类比推理法。

(12)调查土壤中小动物类群的丰富度——取样器取样法。

(13)估算种群密度(运动能力强的生物)——标志重捕法。

(14)估算种群密度(运动能力弱的生物)——样方法。

同课章节目录