【高考生物考前冲刺】综合专题一 遗传与变异综合(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 【高考生物考前冲刺】综合专题一 遗传与变异综合(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 157.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-25 12:30:15 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

综合专题一

遗传与变异综合

高考生物考前冲刺

类型一 条件基因突变与遗传综合

例1 果蝇的野生型和突变型为一对相对性状,受X染色体上的一对等位基因控制,现用一对野生型雌雄果蝇杂交,因某一亲本在减数分裂形成配子时发生基因突变,子代中出现了一只突变型雄果蝇,下列判断最合理的是 ( )

A.该突变型雄果蝇的出现一定是因为显性基因突变为隐性基因

B.该突变型雄果蝇的出现一定是因为隐性基因突变为显性基因

C.该突变型雄果蝇的出现是因为父本形成配子时发生了基因突变

D.该突变型雄果蝇的出现是因为母本形成配子时发生了基因突变

D

[解析] 该突变型雄果蝇的出现可能是由显性基因突变为隐性基因引起的,也可能是由隐性基因突变为显性基因引起的,A、B错误;

雄果蝇的X染色体只能来自母本,故该突变型雄果蝇的出现是因为母本形成配子时发生了基因突变,C错误,D正确。

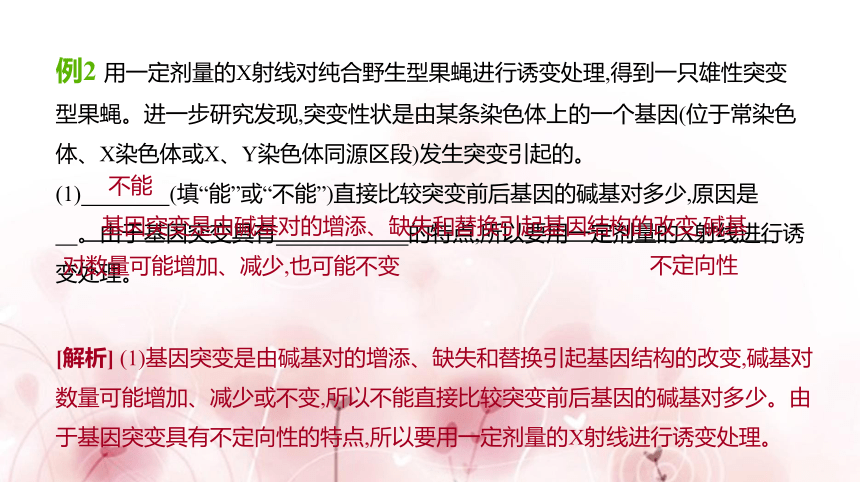

例2 用一定剂量的X射线对纯合野生型果蝇进行诱变处理,得到一只雄性突变型果蝇。进一步研究发现,突变性状是由某条染色体上的一个基因(位于常染色体、X染色体或X、Y染色体同源区段)发生突变引起的。

(1) (填“能”或“不能”)直接比较突变前后基因的碱基对多少,原因是 。由于基因突变具有 的特点,所以要用一定剂量的X射线进行诱变处理。

[解析] (1)基因突变是由碱基对的增添、缺失和替换引起基因结构的改变,碱基对数量可能增加、减少或不变,所以不能直接比较突变前后基因的碱基对多少。由于基因突变具有不定向性的特点,所以要用一定剂量的X射线进行诱变处理。

不能

基因突变是由碱基对的增添、缺失和替换引起基因结构的改变,碱基对数量可能增加、减少,也可能不变

不定向性

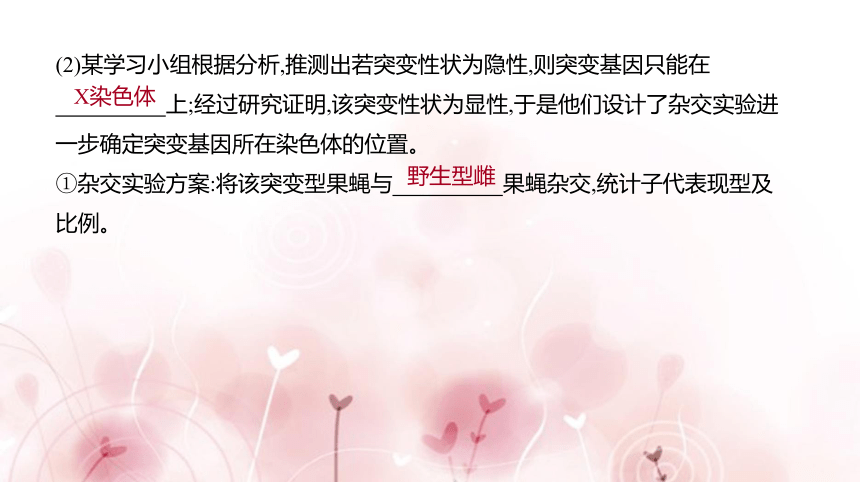

(2)某学习小组根据分析,推测出若突变性状为隐性,则突变基因只能在

上;经过研究证明,该突变性状为显性,于是他们设计了杂交实验进一步确定突变基因所在染色体的位置。

①杂交实验方案:将该突变型果蝇与 果蝇杂交,统计子代表现型及比例。

X染色体

野生型雌

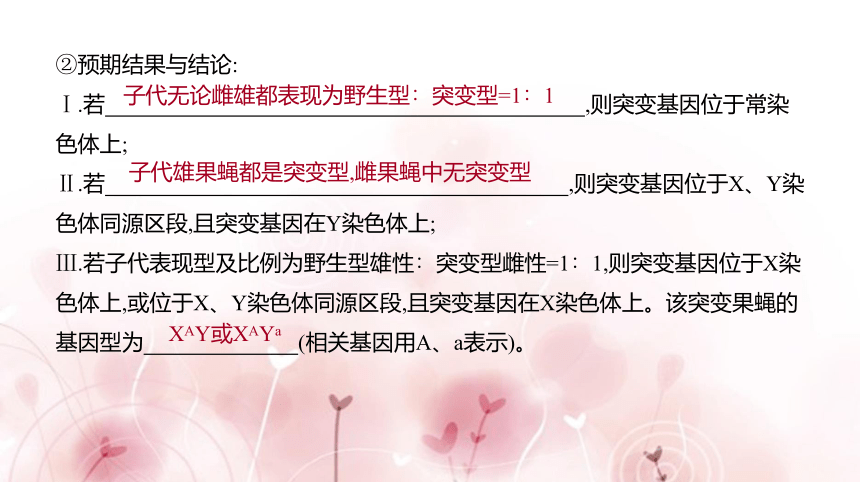

②预期结果与结论:

Ⅰ.若 ,则突变基因位于常染色体上;

Ⅱ.若 ,则突变基因位于X、Y染色体同源区段,且突变基因在Y染色体上;

Ⅲ.若子代表现型及比例为野生型雄性∶突变型雌性=1∶1,则突变基因位于X染色体上,或位于X、Y染色体同源区段,且突变基因在X染色体上。该突变果蝇的基因型为 (相关基因用A、a表示)。

子代无论雌雄都表现为野生型∶突变型=1∶1

子代雄果蝇都是突变型,雌果蝇中无突变型

XAY或XAYa

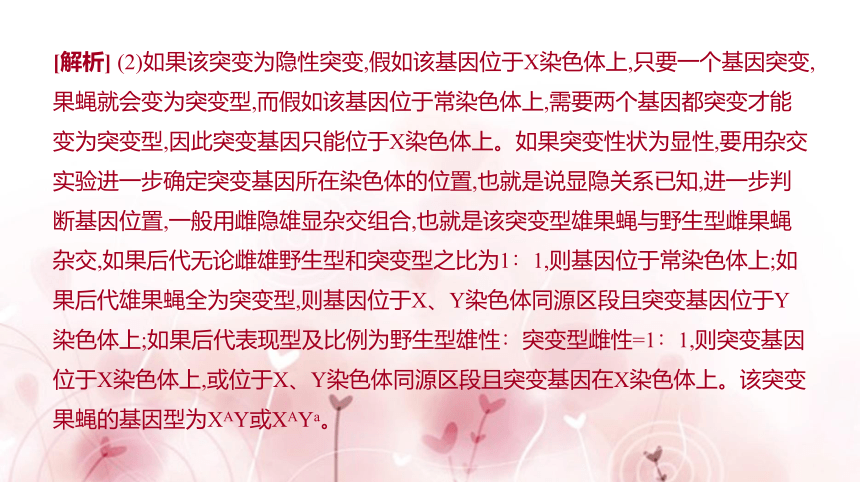

[解析] (2)如果该突变为隐性突变,假如该基因位于X染色体上,只要一个基因突变,果蝇就会变为突变型,而假如该基因位于常染色体上,需要两个基因都突变才能变为突变型,因此突变基因只能位于X染色体上。如果突变性状为显性,要用杂交实验进一步确定突变基因所在染色体的位置,也就是说显隐关系已知,进一步判断基因位置,一般用雌隐雄显杂交组合,也就是该突变型雄果蝇与野生型雌果蝇杂交,如果后代无论雌雄野生型和突变型之比为1∶1,则基因位于常染色体上;如果后代雄果蝇全为突变型,则基因位于X、Y染色体同源区段且突变基因位于Y染色体上;如果后代表现型及比例为野生型雄性∶突变型雌性=1∶1,则突变基因位于X染色体上,或位于X、Y染色体同源区段且突变基因在X染色体上。该突变果蝇的基因型为XAY或XAYa。

【技法提炼】 显性突变与隐性突变的判定

(1)理论基础:受到物理、化学和生物因素的影响,AA个体如果突变成Aa个体,则突变性状在当代不会表现出来,只有Aa个体自交后代才会有aa变异个体出现,因此这种变异个体一旦出现即是纯合子。相反,如果aa个体突变成Aa个体,则当代就会表现出突变性状。

(2)判断方法:选择突变体与其他已知未突变体杂交,通过观察后代变异性状的比例来判断基因突变的类型。此外,植物还可以利用突变体自交观察后代有无性状分离来进行显性突变与隐性突变的判定。

类型二 染色体变异与遗传综合

例3 现有长翅(TT)雌果蝇和残翅(tt)雄果蝇杂交,子一代中偶然出现了一只残翅果蝇。下列关于该残翅果蝇形成原因的分析,不合理的是 ( )

A.该残翅果蝇的基因型为Tt,其残翅性状是环境影响的结果

B.亲本雄果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了t基因片段

C.亲本雌果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了T基因片段

D.亲本雌果蝇减数分裂时,一条染色体上的T基因突变为t基因

B

[解析] 若该残翅果蝇的基因型为Tt,其残翅性状是环境影响的结果,A正确;

若亲本雄果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了t基因片段,则子代的基因型为TO或Tt,均表现为长翅,B错误;

若亲本雌果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了T基因片段,则子代的基因型可能为tO,表现为残翅,C正确;

亲本雌果蝇减数分裂时,一条染色体上的T基因突变为t基因,则子代基因型可能为tt,表现为残翅,D正确。

例4 番茄为自花传粉植物。正常情况下紫株圆果(紫株A)与绿株长果杂交,F1均为紫株圆果,所得F1自交,F2中紫株圆果∶紫株长果∶绿株圆果∶绿株长果=9∶3∶3∶1。 研究人员将紫株圆果(紫株A)用X射线照射后再与绿株长果杂交,发现子代有1株绿株圆果(绿株B),其他均为紫株圆果。出现绿株B的原因可能是基因突变,也可能是含有紫株基因的一条染色体片段丢失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存)。

(1)番茄的株色和果形中显性性状为 。番茄的株色与果形是由

基因控制的。

紫株、圆果

非同源染色体上的非等位(或两对同源染色体上的两对等位)

[解析] (1)由题目信息可知,紫株圆果(紫株A)与绿株长果杂交,F1均为紫株圆果,可知紫株对绿株是显性性状,圆果对长果是显性性状。又根据“F2中紫株圆果∶紫株长果∶绿株圆果∶绿株长果=9∶3∶3∶1”可知,两对性状的遗传符合基因的自由组合定律。设控制紫株和绿株的基因为A、a,控制圆果和长果的基因为B、b。则紫株A的基因型为AABB。

(2)若出现绿株B的原因是子代紫株圆果的一个基因发生了突变,将绿株B与正常纯合的紫株圆果杂交,F1再自交得F2,则F1的基因型有 种,F2的表现型及比例是 。

[解析] (2)紫株圆果(紫株A)的基因型为AABB,与绿株长果(aabb)杂交,后代应该全部是紫株圆果(AaBb),偶然发现子代有1株绿株圆果(绿株B),若出现绿株圆果(绿株B)的原因是子代紫株圆果(AaBb)一个基因发生了突变,则绿株B的基因型为aaBb,将绿株B与正常纯合的紫株圆果AABB杂交,F1的基因型及比例为AaBB∶AaBb=1∶1,Aa自交后代中紫株∶绿株=3∶1,1/2BB、1/2Bb自交后代中,长果(bb)的比例为1/2×1/4=1/8,则圆果占1-1/8=7/8,故圆果∶长果=7∶1,故F2的表现型及比例是紫株圆果∶绿株圆果∶紫株长果∶绿株长果=21∶7∶3∶1。

2

紫株圆果∶绿株圆果∶紫株长果∶绿株长果=21∶7∶3∶1

(3)若出现绿株B的原因是含有紫株基因的一条染色体片段丢失,则可以利用细胞学方法进行验证。实验设计思路是

。

[解析] (3)若要验证出现绿株B的原因是含有紫株基因的一条染色体片段丢失,则可以选择绿株B,在显微镜下对其处于有丝分裂中期的细胞的染色体进行观察和比较。

选择绿株B,在显微镜下对其处于有丝分裂中期的细胞的染色体进行观察和比较

【技法提炼】 染色体变异与基因突变的判别

①判别依据:光学显微镜下能观察到的是染色体变异,不能观察到的是基因突变。

②具体操作:制作正常个体与待测变异个体的有丝分裂临时装片,找到分裂中期图像进行染色体结构与数目的比较可以判断是否发生了染色体变异。

类型三 遗传、变异与减数分裂综合应用

例5 图中甲表示某动物卵原细胞中的一对同源染色体,图乙表示该卵原细胞形成的卵细胞中的一条染色体。若只考虑图中字母所表示的基因,下列分析正确的是 ( )

A.该卵原细胞形成的第一极体的基因组成为aeD

B.甲中基因E与e的分离可发生在有丝分裂后期

C.形成乙的次级卵母细胞中不存在同源染色体,

但可能存在等位基因

D.甲形成乙的过程中发生了基因重组和染色体结构变异

C

[解析] 由图甲可知,该动物的基因型为AaEeDd,且三对基因位于一对同源染色体上;由图乙可知,该卵细胞中染色体上出现d,说明发生了交叉互换,次级卵母细胞的基因型为AAEEDd,第一极体的基因型为aaeeDd,A错误;

甲中基因E与e的分离可发生在减数第一次分裂后期,B错误;

该卵原细胞分裂的过程中可能发生了交叉互换,故形成乙的次级卵母细胞中不存在同源染色体,但可能存在等位基因,C正确;

甲形成乙的过程中未发生染色体变异,D错误。

例6 [2019·江苏卷] 图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。不考虑突变的情况下,下列叙述正确的是 ( )

A.1与2、3、4互为等位基因,与6、7、8互为非等位基因

B.同一个体的精原细胞有丝分裂前期也应含有基因1~8

C.1与3都在减数第一次分裂分离,1与2都在减数第二次分裂分离

D.1分别与6、7、8组合都能形成重组型的配子

B

[解析] 图中1、5基因所在的染色单体与2、6基因所在的染色单体为连接在同一着丝点上的姐妹染色单体,与3、7和4、8所在的染色单体为非姐妹染色单体,不考虑基因突变,1和2为相同基因,与3、4可能互为等位基因,与5、6、7、8互为非等位基因,A错误。

精原细胞有丝分裂前期与其进行减数分裂形成的初级精母细胞含有的基因种类相同,即也应含有基因1~8,B正确。

若2与3发生交叉互换,则1与3在减数第二次分裂时分离,1与2在减数第一次分裂时分离,C错误。

如果发生交叉互换,1可能与7或8形成重组型配子;如果不发生交叉互换,1与6、7、8都不能形成重组型配子,D错误。

【技法提炼】 根据细胞分裂方式判定变异类型

(1)如果是有丝分裂过程中姐妹染色单体上的基因不同,则为基因突变的结果。

(2)如果是减数分裂过程中姐妹染色单体上的基因不同,则可能是基因突变或交叉互换的结果。

类型四 利用单体(2n-1,即缺失了一条染色体)将基因定位到具体的染色体上

例7 小黑麦为二倍体生物,1个染色体组中含有7条染色体,分别记为1~7号,其中任意1条染色体缺失均会造成单体,即共有7种单体。单体在减数分裂时,未配对的染色体随机移向细胞的一极,产生的配子成活率相同且可以随机结合,后代出现二倍体、单体和缺体(即缺失一对同源染色体)三种类型。利用单体遗传可以进行基因的定位。

(1)每一种单体产生的配子中,含有的染色体数目为 条。

[解析] (1)单体的体细胞染色体数目为14-1=13(条),并且单体在减数分裂时,未配对的染色体随机移向细胞的一极,因此每一种单体产生的配子中,含有的染色体数目为6条或7条。

6或7

(2)已知小黑麦的抗病(B)与不抗病(b)是一对相对性状,但不知道控制该性状的基因位于几号染色体上。若某品种小黑麦为抗病纯合子(无b基因也视为纯合子),且为7号染色体单体,将该抗病单体与 杂交,通过分析子一代的表现型可以判断抗病基因是否位于7号染色体上。

①若子一代 ,则该基因位于7号染色体上。

②若子一代 ,则该基因不位于7号染色体上。

[解析] (2)要判断抗病基因是否位于7号染色体上,可将该抗病单体与不抗病的正常二倍体杂交,分析子一代的表现型。①若该基因位于7号染色体上,则亲本基因型可以表示为BO、bb,两者杂交产生的后代的基因型及比例为Bb∶bO=1∶1,即子一代表现为抗病和不抗病两种类型。②如果该基因不位于7号染色体上,则亲本基因型为BB、bb,杂交后代基因型将全为Bb,即子一代均表现为抗病类型。

不抗病的正常二倍体

表现为抗病和不抗病两种类型

均为抗病类型

【技法提炼】 将隐性突变个体分别与该物种的n种单体(2n-1A、2n-1B、2n-1C……)进行杂交,形成n个不同的杂交组合,统计n个杂交组合的子代性状。若有n-1个杂交组合的F1均表现为全显性性状,只有1个杂交组合的F1显性性状∶隐性性状=1∶1,则说明突变基因位于对应的缺失染色体上。

类型五 变异类型实验探究题的分析程序

例8 已知豌豆(2n=14)的花色受两对独立遗传的基因控制,红色(A)对白色(a)为显性,B基因淡化花色,两个B基因能淡化红色为白色,一个B基因能淡化红色为粉红色。请据此分析下列问题:

(1)豌豆中粉红花植株基因型有 种,AABb植株的自交后代

(填“能”或“不能”)出现白花植株。

[解析] (1)由题意分析可知,粉红花的基因型是A_Bb,有2种基因型;AABb自交后代的基因型及比例是AABB∶AABb∶AAbb=1∶2∶1,其中AABB开白花。

2

能

(2)若纯合红花植株与白花植株(aaBB)杂交,子代中出现一株白色植株,科研人员对其成因提出了三种假设:

假设一:丢失一条染色体所致;

假设二:两对基因中的一个基因发生了基因突变所致;

假设三:A/a、B/b以外的另一对基因中的一个基因发生显性突变所致(三对基因独立遗传)。

Ⅰ.确定假设一是否正确的简便方法是

。

Ⅱ.若假设二成立,则发生突变的基因可能是 。

显微镜下观察该白色植株处于有丝分裂中期的细胞中的染色体条数是否为13条

A突变成a或b突变成B

Ⅲ.若变异来源为基因突变,某同学欲设计实验确定该突变来源为假设二还是假设三,请写出最简便的实验方案及预期结果。

实验方案: 。

预期结果:若子代 ,则假设二成立;

若子代 ,则假设三成立。

该白花植株自交,观察自交后代的表现型及比例

全是白花

出现红花、粉红花、白花

[解析] (2)纯合红花植株的基因型是AAbb,与白花植株(aaBB)杂交,子代基因型是AaBb,都表现为粉红花,如果后代出现白花,Ⅰ:若是由于丢失一条染色体,则显微镜下观察该白色植株中处于有丝分裂中期的细胞中的染色体条数为13条;Ⅱ:若是两对基因中的一个基因发生了基因突变所致,则突变基因可能是A突变成a或者是b突变成B,该白花的基因型是aaBb或AaBB,不论哪一种基因型,自交后代都表现为白花;Ⅲ:如果是A/a、B/b以外的另一对基因(用C/c表示)中的一个基因发生显性突变所致,该白花个体的基因型是AaBbCc,让该白花植株自交,后代出现红花、粉红花、白花。

【技法提炼】 变异类型探究的常见步骤

第一步:明确实验目的,确定自变量;

第二步:分类假设推理,依据假设推出实验结果;

第三步:逆向作答,假设推出的结果即为实验预期的结果,假设则成为结论。

综合专题一

遗传与变异综合

高考生物考前冲刺

类型一 条件基因突变与遗传综合

例1 果蝇的野生型和突变型为一对相对性状,受X染色体上的一对等位基因控制,现用一对野生型雌雄果蝇杂交,因某一亲本在减数分裂形成配子时发生基因突变,子代中出现了一只突变型雄果蝇,下列判断最合理的是 ( )

A.该突变型雄果蝇的出现一定是因为显性基因突变为隐性基因

B.该突变型雄果蝇的出现一定是因为隐性基因突变为显性基因

C.该突变型雄果蝇的出现是因为父本形成配子时发生了基因突变

D.该突变型雄果蝇的出现是因为母本形成配子时发生了基因突变

D

[解析] 该突变型雄果蝇的出现可能是由显性基因突变为隐性基因引起的,也可能是由隐性基因突变为显性基因引起的,A、B错误;

雄果蝇的X染色体只能来自母本,故该突变型雄果蝇的出现是因为母本形成配子时发生了基因突变,C错误,D正确。

例2 用一定剂量的X射线对纯合野生型果蝇进行诱变处理,得到一只雄性突变型果蝇。进一步研究发现,突变性状是由某条染色体上的一个基因(位于常染色体、X染色体或X、Y染色体同源区段)发生突变引起的。

(1) (填“能”或“不能”)直接比较突变前后基因的碱基对多少,原因是 。由于基因突变具有 的特点,所以要用一定剂量的X射线进行诱变处理。

[解析] (1)基因突变是由碱基对的增添、缺失和替换引起基因结构的改变,碱基对数量可能增加、减少或不变,所以不能直接比较突变前后基因的碱基对多少。由于基因突变具有不定向性的特点,所以要用一定剂量的X射线进行诱变处理。

不能

基因突变是由碱基对的增添、缺失和替换引起基因结构的改变,碱基对数量可能增加、减少,也可能不变

不定向性

(2)某学习小组根据分析,推测出若突变性状为隐性,则突变基因只能在

上;经过研究证明,该突变性状为显性,于是他们设计了杂交实验进一步确定突变基因所在染色体的位置。

①杂交实验方案:将该突变型果蝇与 果蝇杂交,统计子代表现型及比例。

X染色体

野生型雌

②预期结果与结论:

Ⅰ.若 ,则突变基因位于常染色体上;

Ⅱ.若 ,则突变基因位于X、Y染色体同源区段,且突变基因在Y染色体上;

Ⅲ.若子代表现型及比例为野生型雄性∶突变型雌性=1∶1,则突变基因位于X染色体上,或位于X、Y染色体同源区段,且突变基因在X染色体上。该突变果蝇的基因型为 (相关基因用A、a表示)。

子代无论雌雄都表现为野生型∶突变型=1∶1

子代雄果蝇都是突变型,雌果蝇中无突变型

XAY或XAYa

[解析] (2)如果该突变为隐性突变,假如该基因位于X染色体上,只要一个基因突变,果蝇就会变为突变型,而假如该基因位于常染色体上,需要两个基因都突变才能变为突变型,因此突变基因只能位于X染色体上。如果突变性状为显性,要用杂交实验进一步确定突变基因所在染色体的位置,也就是说显隐关系已知,进一步判断基因位置,一般用雌隐雄显杂交组合,也就是该突变型雄果蝇与野生型雌果蝇杂交,如果后代无论雌雄野生型和突变型之比为1∶1,则基因位于常染色体上;如果后代雄果蝇全为突变型,则基因位于X、Y染色体同源区段且突变基因位于Y染色体上;如果后代表现型及比例为野生型雄性∶突变型雌性=1∶1,则突变基因位于X染色体上,或位于X、Y染色体同源区段且突变基因在X染色体上。该突变果蝇的基因型为XAY或XAYa。

【技法提炼】 显性突变与隐性突变的判定

(1)理论基础:受到物理、化学和生物因素的影响,AA个体如果突变成Aa个体,则突变性状在当代不会表现出来,只有Aa个体自交后代才会有aa变异个体出现,因此这种变异个体一旦出现即是纯合子。相反,如果aa个体突变成Aa个体,则当代就会表现出突变性状。

(2)判断方法:选择突变体与其他已知未突变体杂交,通过观察后代变异性状的比例来判断基因突变的类型。此外,植物还可以利用突变体自交观察后代有无性状分离来进行显性突变与隐性突变的判定。

类型二 染色体变异与遗传综合

例3 现有长翅(TT)雌果蝇和残翅(tt)雄果蝇杂交,子一代中偶然出现了一只残翅果蝇。下列关于该残翅果蝇形成原因的分析,不合理的是 ( )

A.该残翅果蝇的基因型为Tt,其残翅性状是环境影响的结果

B.亲本雄果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了t基因片段

C.亲本雌果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了T基因片段

D.亲本雌果蝇减数分裂时,一条染色体上的T基因突变为t基因

B

[解析] 若该残翅果蝇的基因型为Tt,其残翅性状是环境影响的结果,A正确;

若亲本雄果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了t基因片段,则子代的基因型为TO或Tt,均表现为长翅,B错误;

若亲本雌果蝇在减数分裂过程中,一条染色体丢失了T基因片段,则子代的基因型可能为tO,表现为残翅,C正确;

亲本雌果蝇减数分裂时,一条染色体上的T基因突变为t基因,则子代基因型可能为tt,表现为残翅,D正确。

例4 番茄为自花传粉植物。正常情况下紫株圆果(紫株A)与绿株长果杂交,F1均为紫株圆果,所得F1自交,F2中紫株圆果∶紫株长果∶绿株圆果∶绿株长果=9∶3∶3∶1。 研究人员将紫株圆果(紫株A)用X射线照射后再与绿株长果杂交,发现子代有1株绿株圆果(绿株B),其他均为紫株圆果。出现绿株B的原因可能是基因突变,也可能是含有紫株基因的一条染色体片段丢失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存)。

(1)番茄的株色和果形中显性性状为 。番茄的株色与果形是由

基因控制的。

紫株、圆果

非同源染色体上的非等位(或两对同源染色体上的两对等位)

[解析] (1)由题目信息可知,紫株圆果(紫株A)与绿株长果杂交,F1均为紫株圆果,可知紫株对绿株是显性性状,圆果对长果是显性性状。又根据“F2中紫株圆果∶紫株长果∶绿株圆果∶绿株长果=9∶3∶3∶1”可知,两对性状的遗传符合基因的自由组合定律。设控制紫株和绿株的基因为A、a,控制圆果和长果的基因为B、b。则紫株A的基因型为AABB。

(2)若出现绿株B的原因是子代紫株圆果的一个基因发生了突变,将绿株B与正常纯合的紫株圆果杂交,F1再自交得F2,则F1的基因型有 种,F2的表现型及比例是 。

[解析] (2)紫株圆果(紫株A)的基因型为AABB,与绿株长果(aabb)杂交,后代应该全部是紫株圆果(AaBb),偶然发现子代有1株绿株圆果(绿株B),若出现绿株圆果(绿株B)的原因是子代紫株圆果(AaBb)一个基因发生了突变,则绿株B的基因型为aaBb,将绿株B与正常纯合的紫株圆果AABB杂交,F1的基因型及比例为AaBB∶AaBb=1∶1,Aa自交后代中紫株∶绿株=3∶1,1/2BB、1/2Bb自交后代中,长果(bb)的比例为1/2×1/4=1/8,则圆果占1-1/8=7/8,故圆果∶长果=7∶1,故F2的表现型及比例是紫株圆果∶绿株圆果∶紫株长果∶绿株长果=21∶7∶3∶1。

2

紫株圆果∶绿株圆果∶紫株长果∶绿株长果=21∶7∶3∶1

(3)若出现绿株B的原因是含有紫株基因的一条染色体片段丢失,则可以利用细胞学方法进行验证。实验设计思路是

。

[解析] (3)若要验证出现绿株B的原因是含有紫株基因的一条染色体片段丢失,则可以选择绿株B,在显微镜下对其处于有丝分裂中期的细胞的染色体进行观察和比较。

选择绿株B,在显微镜下对其处于有丝分裂中期的细胞的染色体进行观察和比较

【技法提炼】 染色体变异与基因突变的判别

①判别依据:光学显微镜下能观察到的是染色体变异,不能观察到的是基因突变。

②具体操作:制作正常个体与待测变异个体的有丝分裂临时装片,找到分裂中期图像进行染色体结构与数目的比较可以判断是否发生了染色体变异。

类型三 遗传、变异与减数分裂综合应用

例5 图中甲表示某动物卵原细胞中的一对同源染色体,图乙表示该卵原细胞形成的卵细胞中的一条染色体。若只考虑图中字母所表示的基因,下列分析正确的是 ( )

A.该卵原细胞形成的第一极体的基因组成为aeD

B.甲中基因E与e的分离可发生在有丝分裂后期

C.形成乙的次级卵母细胞中不存在同源染色体,

但可能存在等位基因

D.甲形成乙的过程中发生了基因重组和染色体结构变异

C

[解析] 由图甲可知,该动物的基因型为AaEeDd,且三对基因位于一对同源染色体上;由图乙可知,该卵细胞中染色体上出现d,说明发生了交叉互换,次级卵母细胞的基因型为AAEEDd,第一极体的基因型为aaeeDd,A错误;

甲中基因E与e的分离可发生在减数第一次分裂后期,B错误;

该卵原细胞分裂的过程中可能发生了交叉互换,故形成乙的次级卵母细胞中不存在同源染色体,但可能存在等位基因,C正确;

甲形成乙的过程中未发生染色体变异,D错误。

例6 [2019·江苏卷] 图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。不考虑突变的情况下,下列叙述正确的是 ( )

A.1与2、3、4互为等位基因,与6、7、8互为非等位基因

B.同一个体的精原细胞有丝分裂前期也应含有基因1~8

C.1与3都在减数第一次分裂分离,1与2都在减数第二次分裂分离

D.1分别与6、7、8组合都能形成重组型的配子

B

[解析] 图中1、5基因所在的染色单体与2、6基因所在的染色单体为连接在同一着丝点上的姐妹染色单体,与3、7和4、8所在的染色单体为非姐妹染色单体,不考虑基因突变,1和2为相同基因,与3、4可能互为等位基因,与5、6、7、8互为非等位基因,A错误。

精原细胞有丝分裂前期与其进行减数分裂形成的初级精母细胞含有的基因种类相同,即也应含有基因1~8,B正确。

若2与3发生交叉互换,则1与3在减数第二次分裂时分离,1与2在减数第一次分裂时分离,C错误。

如果发生交叉互换,1可能与7或8形成重组型配子;如果不发生交叉互换,1与6、7、8都不能形成重组型配子,D错误。

【技法提炼】 根据细胞分裂方式判定变异类型

(1)如果是有丝分裂过程中姐妹染色单体上的基因不同,则为基因突变的结果。

(2)如果是减数分裂过程中姐妹染色单体上的基因不同,则可能是基因突变或交叉互换的结果。

类型四 利用单体(2n-1,即缺失了一条染色体)将基因定位到具体的染色体上

例7 小黑麦为二倍体生物,1个染色体组中含有7条染色体,分别记为1~7号,其中任意1条染色体缺失均会造成单体,即共有7种单体。单体在减数分裂时,未配对的染色体随机移向细胞的一极,产生的配子成活率相同且可以随机结合,后代出现二倍体、单体和缺体(即缺失一对同源染色体)三种类型。利用单体遗传可以进行基因的定位。

(1)每一种单体产生的配子中,含有的染色体数目为 条。

[解析] (1)单体的体细胞染色体数目为14-1=13(条),并且单体在减数分裂时,未配对的染色体随机移向细胞的一极,因此每一种单体产生的配子中,含有的染色体数目为6条或7条。

6或7

(2)已知小黑麦的抗病(B)与不抗病(b)是一对相对性状,但不知道控制该性状的基因位于几号染色体上。若某品种小黑麦为抗病纯合子(无b基因也视为纯合子),且为7号染色体单体,将该抗病单体与 杂交,通过分析子一代的表现型可以判断抗病基因是否位于7号染色体上。

①若子一代 ,则该基因位于7号染色体上。

②若子一代 ,则该基因不位于7号染色体上。

[解析] (2)要判断抗病基因是否位于7号染色体上,可将该抗病单体与不抗病的正常二倍体杂交,分析子一代的表现型。①若该基因位于7号染色体上,则亲本基因型可以表示为BO、bb,两者杂交产生的后代的基因型及比例为Bb∶bO=1∶1,即子一代表现为抗病和不抗病两种类型。②如果该基因不位于7号染色体上,则亲本基因型为BB、bb,杂交后代基因型将全为Bb,即子一代均表现为抗病类型。

不抗病的正常二倍体

表现为抗病和不抗病两种类型

均为抗病类型

【技法提炼】 将隐性突变个体分别与该物种的n种单体(2n-1A、2n-1B、2n-1C……)进行杂交,形成n个不同的杂交组合,统计n个杂交组合的子代性状。若有n-1个杂交组合的F1均表现为全显性性状,只有1个杂交组合的F1显性性状∶隐性性状=1∶1,则说明突变基因位于对应的缺失染色体上。

类型五 变异类型实验探究题的分析程序

例8 已知豌豆(2n=14)的花色受两对独立遗传的基因控制,红色(A)对白色(a)为显性,B基因淡化花色,两个B基因能淡化红色为白色,一个B基因能淡化红色为粉红色。请据此分析下列问题:

(1)豌豆中粉红花植株基因型有 种,AABb植株的自交后代

(填“能”或“不能”)出现白花植株。

[解析] (1)由题意分析可知,粉红花的基因型是A_Bb,有2种基因型;AABb自交后代的基因型及比例是AABB∶AABb∶AAbb=1∶2∶1,其中AABB开白花。

2

能

(2)若纯合红花植株与白花植株(aaBB)杂交,子代中出现一株白色植株,科研人员对其成因提出了三种假设:

假设一:丢失一条染色体所致;

假设二:两对基因中的一个基因发生了基因突变所致;

假设三:A/a、B/b以外的另一对基因中的一个基因发生显性突变所致(三对基因独立遗传)。

Ⅰ.确定假设一是否正确的简便方法是

。

Ⅱ.若假设二成立,则发生突变的基因可能是 。

显微镜下观察该白色植株处于有丝分裂中期的细胞中的染色体条数是否为13条

A突变成a或b突变成B

Ⅲ.若变异来源为基因突变,某同学欲设计实验确定该突变来源为假设二还是假设三,请写出最简便的实验方案及预期结果。

实验方案: 。

预期结果:若子代 ,则假设二成立;

若子代 ,则假设三成立。

该白花植株自交,观察自交后代的表现型及比例

全是白花

出现红花、粉红花、白花

[解析] (2)纯合红花植株的基因型是AAbb,与白花植株(aaBB)杂交,子代基因型是AaBb,都表现为粉红花,如果后代出现白花,Ⅰ:若是由于丢失一条染色体,则显微镜下观察该白色植株中处于有丝分裂中期的细胞中的染色体条数为13条;Ⅱ:若是两对基因中的一个基因发生了基因突变所致,则突变基因可能是A突变成a或者是b突变成B,该白花的基因型是aaBb或AaBB,不论哪一种基因型,自交后代都表现为白花;Ⅲ:如果是A/a、B/b以外的另一对基因(用C/c表示)中的一个基因发生显性突变所致,该白花个体的基因型是AaBbCc,让该白花植株自交,后代出现红花、粉红花、白花。

【技法提炼】 变异类型探究的常见步骤

第一步:明确实验目的,确定自变量;

第二步:分类假设推理,依据假设推出实验结果;

第三步:逆向作答,假设推出的结果即为实验预期的结果,假设则成为结论。

同课章节目录