统编版语文必修下册 12.《祝福》课件(16张PPT )

文档属性

| 名称 | 统编版语文必修下册 12.《祝福》课件(16张PPT ) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 150.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-25 08:35:43 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第六单元

12.祝 福

04

05

06

刷素养

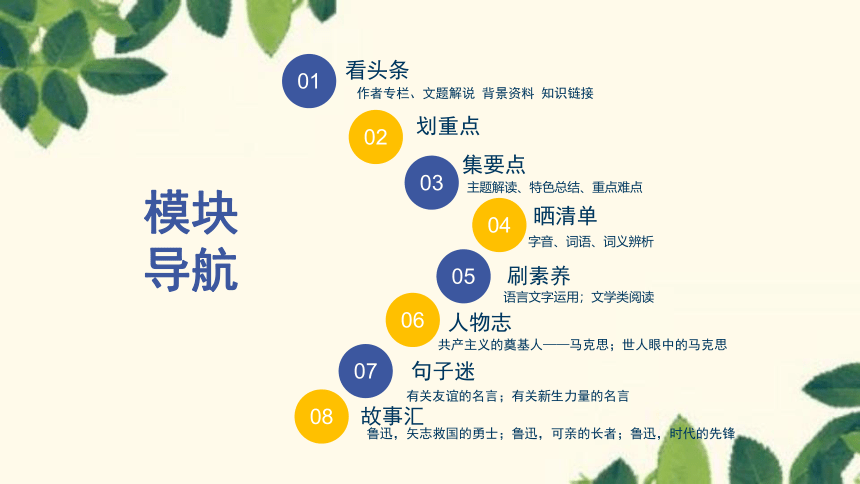

模块

导航

语言文字运用;文学类阅读

01

看头条

作者专栏、文题解说 背景资料 知识链接

07

共产主义的奠基人——马克思;世人眼中的马克思

句子迷

有关友谊的名言;有关新生力量的名言

人物志

02

03

划重点

集要点

主题解读、特色总结、重点难点

晒清单

字音、词语、词义辨析

08

故事汇

鲁迅,矢志救国的勇士;鲁迅,可亲的长者;鲁迅,时代的先锋

阅读下面的文字,完成1~3题。

刷素养

有一段时间,文学界流行写小事,写欲望,写消颓的生活,写世态的乱象。生活_________有这一面,但作家不能任性直接展示这些,因为这不是生活的主体,也并非人心所向。( )。

什么是文学精神?就是真善美。作家要深入生活,_________,要挖掘、拓展精神的深度、广度,展现人心深处的亮光,获得一种能在困苦中站立起来的精神。无视这一点,遮盖这一点,即便_________,终归是不真实、不善良、不美。这就是说,一方面,作家要深入生活,保持对世俗生活的敏感、认知;但另一方面,作家对那种令人下坠的力量,对通俗的趣味,也要保持应有的立场和警惕。好的作家,不会放弃他的批判性,但批判的目的是更好地_________人的良知,更加强力地捍卫和坚守世道人心。这是文学的尊严,也是作家的责任。好作家永远在讲好人的故事,无论时代如何喧哗,我们都要劝人在“平凡的世界”里有一颗“勇敢的心”,做一个“良善的人”。

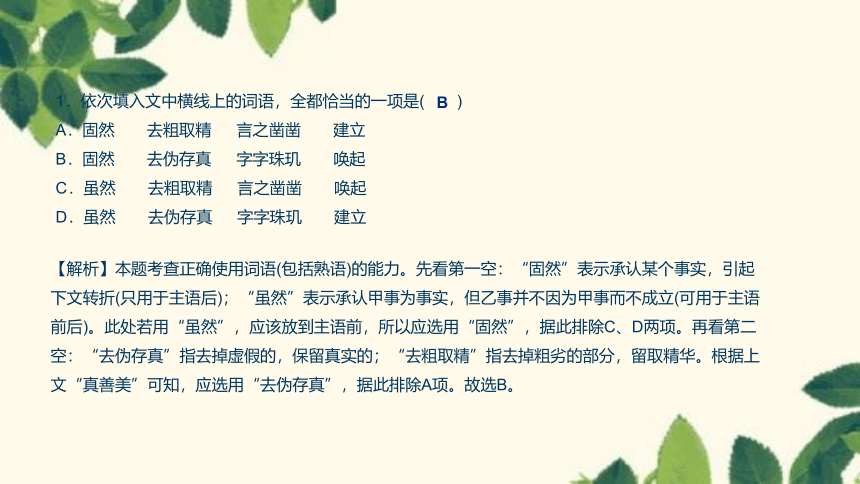

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.固然 去粗取精 言之凿凿 建立

B.固然 去伪存真 字字珠玑 唤起

C.虽然 去粗取精 言之凿凿 唤起

D.虽然 去伪存真 字字珠玑 建立

【解析】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“固然”表示承认某个事实,引起下文转折(只用于主语后);“虽然”表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立(可用于主语前后)。此处若用“虽然”,应该放到主语前,所以应选用“固然”,据此排除C、D两项。再看第二空:“去伪存真”指去掉虚假的,保留真实的;“去粗取精”指去掉粗劣的部分,留取精华。根据上文“真善美”可知,应选用“去伪存真”,据此排除A项。故选B。

B

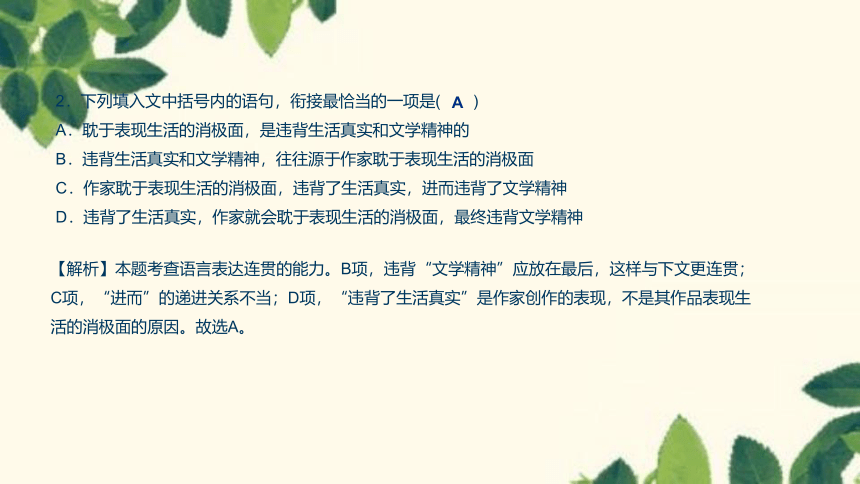

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.耽于表现生活的消极面,是违背生活真实和文学精神的

B.违背生活真实和文学精神,往往源于作家耽于表现生活的消极面

C.作家耽于表现生活的消极面,违背了生活真实,进而违背了文学精神

D.违背了生活真实,作家就会耽于表现生活的消极面,最终违背文学精神

【解析】本题考查语言表达连贯的能力。B项,违背“文学精神”应放在最后,这样与下文更连贯;C项,“进而”的递进关系不当;D项,“违背了生活真实”是作家创作的表现,不是其作品表现生活的消极面的原因。故选A。

A

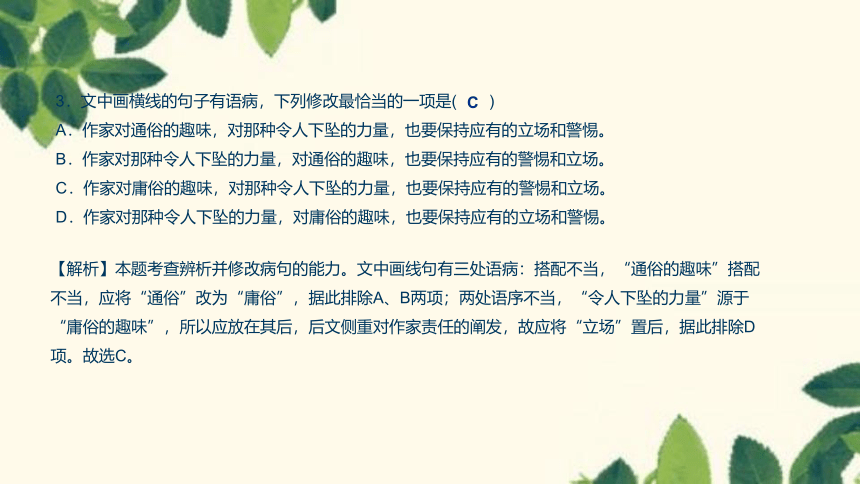

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.作家对通俗的趣味,对那种令人下坠的力量,也要保持应有的立场和警惕。

B.作家对那种令人下坠的力量,对通俗的趣味,也要保持应有的警惕和立场。

C.作家对庸俗的趣味,对那种令人下坠的力量,也要保持应有的警惕和立场。

D.作家对那种令人下坠的力量,对庸俗的趣味,也要保持应有的立场和警惕。

【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。文中画线句有三处语病:搭配不当,“通俗的趣味”搭配不当,应将“通俗”改为“庸俗”,据此排除A、B两项;两处语序不当,“令人下坠的力量”源于“庸俗的趣味”,所以应放在其后,后文侧重对作家责任的阐发,故应将“立场”置后,据此排除D项。故选C。

C

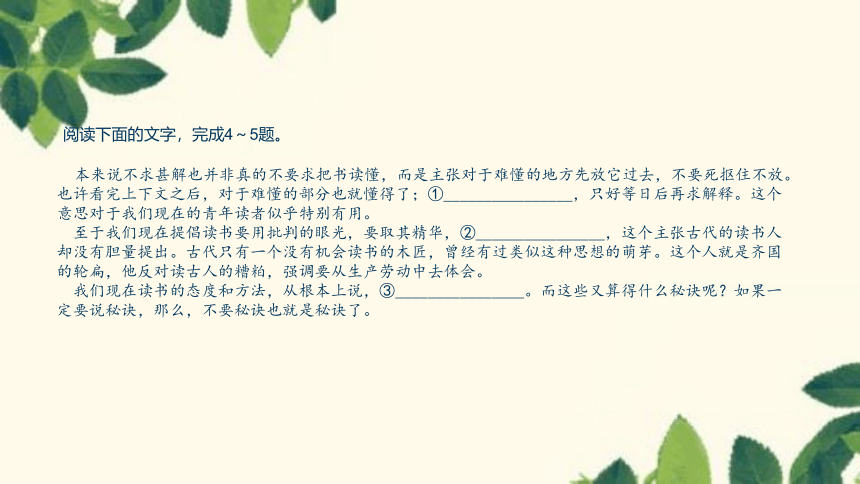

阅读下面的文字,完成4~5题。

本来说不求甚解也并非真的不要求把书读懂,而是主张对于难懂的地方先放它过去,不要死抠住不放。也许看完上下文之后,对于难懂的部分也就懂得了;①________________,只好等日后再求解释。这个意思对于我们现在的青年读者似乎特别有用。

至于我们现在提倡读书要用批判的眼光,要取其精华,②________________,这个主张古代的读书人却没有胆量提出。古代只有一个没有机会读书的木匠,曾经有过类似这种思想的萌芽。这个人就是齐国的轮扁,他反对读古人的糟粕,强调要从生产劳动中去体会。

我们现在读书的态度和方法,从根本上说,③________________。而这些又算得什么秘诀呢?如果一定要说秘诀,那么,不要秘诀也就是秘诀了。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过6个字。

________________________________________________________________________

【示例】①如果仍然不懂 ②去其糟粕 ③也不过如此

【解析】本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,依据上文“也许看完上下文之后,对于难懂的部分也就懂得了”和下文“只好等日后再求解释”可知,此处应该是表示假设,且与“懂得”的情况相反,故可填“如果仍然不懂”之类的语句。②处,依据上文“用批判的眼光”“取其精华”及下文的“他反对读古人的糟粕”等内容可知,此处是讲有选择性地读书,故可填“去其糟粕”之类的语句。③处,依据第1,2段的内容和“从根本上说”,以及下文“而这些又算得什么秘诀呢?”可知,此处应填“也不过如此”之类的语句。

5.请分别用一个否定句概括上文各段的主要意思。每句不超过10个字。________________________________________________________________________

【示例】①青年读书不能死抠。②不能读古人的糟粕。③读书根本没有秘诀。

【解析】本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。语段的中心内容是对北平的冬天的描写,第一自然段总体概括北平冬天的特点,第二自然段是具体描绘。①处,横线前写北平“冷虽则比南方要冷得多”,后面笔锋一转,用“但是”转向写“北方生活的伟大幽闲”,由此可知,“也只有在冬季”后应填人们的感受。②处,描写了北平冬日里玻璃窗上的细节,由“前半夜”可知,后半句是说明后半夜的情景。从情理上看,室内温暖,户外严寒,故有如“清汗”的水汽,后半夜气温降低,“清汗”自会凝成冰花。

药(节选)

鲁 迅

秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。华老栓忽然坐起身,擦着火柴,点上遍身油腻的灯盏,茶馆的两间屋子里,便弥满了青白的光。

“小栓的爹,你就去么?”是一个老女人的声音。里边的小屋子里,也发出一阵咳嗽。

“唔。”老栓一面听,一面应,一面扣上衣服;伸手过去说,“你给我罢。”

华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,交给老栓,老栓接了,抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下;便点上灯笼,吹熄灯盏,走向里屋子去了。那屋子里面,正在窸窸窣窣的响,接着便是一通咳嗽。

老栓听得儿子不再说话,便出了门,走到街上。没有多久,又见几个兵,在那边走动。——一阵脚步声响,一眨眼,已经拥过了一大簇人。那三三两两的人,也忽然合作一堆,潮一般向前赶;将到丁字街口,便突然立住,簇成一个半圆。

老栓也向那边看,却只见一堆人的后背;颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。

“喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

老栓慌忙摸出洋钱,抖抖的想交给他,却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来,嚷道,“怕什么?怎的不拿!”老栓还踌躇着;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了。嘴里哼着说,“这老东西……。”

老栓一手提了茶壶,一手恭恭敬敬的垂着;笑嘻嘻的听。满座的人,也都恭恭敬敬的听。华大妈也黑着眼眶,笑嘻嘻的送出茶碗茶叶来,加上一个橄榄,老栓便去冲了水。

“这是包好!这是与众不同的。你想,趁热的拿来,趁热吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!”横肉的人只是嚷。

“原来你家小栓碰到了这样的好运气了。这病自然一定全好;怪不得老栓整天的笑着呢。”花白胡子一面说,一面走到康大叔面前,低声下气的问道,“康大叔——听说今天结果的一个犯人,便是夏家的孩子,那是谁的孩子?究竟是什么事?”

“谁的?不就是夏四奶奶的儿子么?夏瑜那个小家伙!”康大叔见众人都耸起耳朵听他,便格外高兴,横肉块块饱绽,越发大声说,“这小东西不要命,不要就是了。我可是这一回一点没有得到好处;连剥下来的衣服,都给管牢的红眼睛阿义拿去了。”

小栓慢慢的从小屋子里走出,两手按了胸口,不住的咳嗽;走到灶下,盛出一碗冷饭,泡上热水,坐下便吃。华大妈跟着他走,轻轻的问道,“小栓,你好些么?——你仍旧只是肚饿?……”

“包好,包好!”康大叔瞥了小栓一眼,仍然回过脸,对众人说,“夏三爷真是乖角儿,要是他不先告官,连他满门抄斩。现在怎样?银子!——这小东西也真不成东西!关在牢里,还要劝牢头造反。”

“阿呀,那还了得。”坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样。

“你要晓得红眼睛阿义是去盘盘底细的,他却和他攀谈了。他说:这大清的天下是我们大家的。你想:这是人话么?红眼睛原知道他家里只有一个老娘,可是没有料到他竟会那么穷,榨不出一点油水,已经气破肚皮了。他还要老虎头上搔痒,便给他两个嘴巴!”

“义哥是一手好拳棒,这两下,一定够他受用了。”壁角的驼背忽然高兴起来。

“他这贱骨头打不怕,还要说可怜可怜哩。”

花白胡子的人说,“打了这种东西,有什么可怜呢?”

康大叔显出看他不上的样子,冷笑着说,“你没有听清我的话;看他神气,是说阿义可怜哩!”

听着的人的眼光,忽然有些板滞;话也停顿了。小栓已经吃完饭,吃得满头流汗,头上都冒出蒸气来。

“阿义可怜——疯话,简直是发了疯了。”白胡子恍然大悟似的说。

“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟的说。

店里的坐客,便又现出活气,谈笑起来。小栓也趁着热闹,拼命咳嗽;康大叔走上前,拍他肩膀说:“包好!小栓——你不要这么咳。包好!”

“疯了。”驼背五少爷点着头说。

(有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章开篇描绘极其安静的秋夜,渲染了冷清、凄寂的气氛,烘托了华老栓的心理状态,为后文华老栓买“药”作铺垫。

B. 文章开头第1段写华老栓夜间没有睡着,暗示了身为人父的华老栓一直在等待着什么,描述了华老栓为儿子治病不辞辛苦的情状。

C. “药”是小说线索,节选部分通过华老栓买“药”、茶客谈“药”,引出小说另一个重要人物——革命者夏瑜。

D. 华老栓想用人血馒头来治好小栓的病,表现了华老栓一家的愚昧与自私,读者也可从中看出作者希望提高中国的医疗水平。

【解析】本题考查分析文章内容的能力。D项,“读者也可从中看出作者希望提高中国的医疗水平”错误。作者写这篇小说的目的主要在于批判民众的愚昧,以“药”为题主要是为了揭露辛亥革命失败的原因,给当时的中国开一剂“药”,唤醒麻木的看客。

D

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说通过“掏了半天”“抖抖的装入”“按了两下”等动作描写,形象地刻画出华老栓夫妇因生活贫困而小心谨慎。

B. “夏三爷真是乖角儿……还要劝牢头造反”,对康大叔的语言描写,表现了他对夏三爷的讽刺嘲弄,对革命者夏瑜的痛恨。

C. 文中通过康大叔的叙述,交代了红眼睛阿义盘问夏瑜底细的情节,这是对夏瑜的侧面描写,烘托了夏瑜的人物形象。

D.文中多处运用了借代的修辞手法,如“红眼睛”“驼背”“花白胡子”等,使文章语言更加凝练、生动传神。

【解析】本题考查分析作品的表现手法和体裁特征的能力。B项,“表现了他对夏三爷的讽刺嘲弄,对革命者夏瑜的痛恨”错误,康大叔对夏三爷是肯定和羡慕,对革命者夏瑜是不可思议,表现了他对革命的麻木无知。

B

8.文中“浑身黑色的人(黑的人)”是什么身份?作者是如何塑造这一形象的?________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

①刽子手(或“卖人血馒头的人”)。②作者是通过动作描写来塑造这一形象的。“抢”“扯”“裹”“塞”“抓”等一系列动作表现出他的蛮横,“捏一捏”说明他对这一买卖是非常熟练的,表现出他的贪婪。

【解析】本题考查鉴赏作品的文学形象、领悟作品的艺术魅力的能力。由“‘喂!一手交钱,一手交货!’一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴”可知,这个黑衣人是“刽子手”或者“卖人血馒头的人”。“怕什么?怎的不拿!”“老栓还踌躇着;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了”,“抢”“扯”“裹”“塞”“抓”等一系列动作表现出他的蛮横,“捏一捏”说明他对这一买卖非常熟练,表现出他的贪婪。

9.茶馆中的茶客听到夏瑜和牢头阿义的故事后表现出来的情绪说明了什么?请结合小说主题加以分析。

①茶客们对革命者夏瑜没有丝毫的同情,对管牢的阿义打了夏瑜这一举动感到高兴,说明这是一群愚昧、麻木的看客。②夏瑜这样的革命者为了拯救国人而牺牲,国人却并不理解,反而为统治者叫好,说明这场革命(辛亥革命)并没有广泛发动群众。

【解析】本题考查探讨作者的创作背景和创作意图的能力。这篇小说通过茶馆主人华老栓夫妇为儿子小栓买人血馒头治病的故事,揭露了长期的封建统治给人民造成的精神麻木、思想愚昧的伤害,暗中颂扬了革命者夏瑜英勇不屈的精神,指出了辛亥革命未能贴近群众的局限性。题干中问的是茶客们的情绪,我们首先要在文本中找到和“情绪”有关的内容。“坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样”,此处情绪是“气愤”;“壁角的驼背忽然高兴起来”,此处情绪是“高兴”。他们表现出的是对革命者的气愤和对革命者挨打的高兴,说明他们是愚昧无知、麻木不仁的。我们接着思考作者刻画他们的目的,他们都是普通的民众,也受着压迫和剥削,却嘲讽着反压迫和剥削的革命者,作者既有对他们的同情,又有对他们的愤怒,可以说是哀其不幸、怒其不争了。作者想要疗救的也就是他们,期待他们早日清醒。夏瑜为了拯救国人而牺牲,却被国人围观嘲笑,也说明了这场革命的致命缺陷,那就是没有发动群众,所以革命失败也就是必然的了。

第六单元

12.祝 福

04

05

06

刷素养

模块

导航

语言文字运用;文学类阅读

01

看头条

作者专栏、文题解说 背景资料 知识链接

07

共产主义的奠基人——马克思;世人眼中的马克思

句子迷

有关友谊的名言;有关新生力量的名言

人物志

02

03

划重点

集要点

主题解读、特色总结、重点难点

晒清单

字音、词语、词义辨析

08

故事汇

鲁迅,矢志救国的勇士;鲁迅,可亲的长者;鲁迅,时代的先锋

阅读下面的文字,完成1~3题。

刷素养

有一段时间,文学界流行写小事,写欲望,写消颓的生活,写世态的乱象。生活_________有这一面,但作家不能任性直接展示这些,因为这不是生活的主体,也并非人心所向。( )。

什么是文学精神?就是真善美。作家要深入生活,_________,要挖掘、拓展精神的深度、广度,展现人心深处的亮光,获得一种能在困苦中站立起来的精神。无视这一点,遮盖这一点,即便_________,终归是不真实、不善良、不美。这就是说,一方面,作家要深入生活,保持对世俗生活的敏感、认知;但另一方面,作家对那种令人下坠的力量,对通俗的趣味,也要保持应有的立场和警惕。好的作家,不会放弃他的批判性,但批判的目的是更好地_________人的良知,更加强力地捍卫和坚守世道人心。这是文学的尊严,也是作家的责任。好作家永远在讲好人的故事,无论时代如何喧哗,我们都要劝人在“平凡的世界”里有一颗“勇敢的心”,做一个“良善的人”。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.固然 去粗取精 言之凿凿 建立

B.固然 去伪存真 字字珠玑 唤起

C.虽然 去粗取精 言之凿凿 唤起

D.虽然 去伪存真 字字珠玑 建立

【解析】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“固然”表示承认某个事实,引起下文转折(只用于主语后);“虽然”表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立(可用于主语前后)。此处若用“虽然”,应该放到主语前,所以应选用“固然”,据此排除C、D两项。再看第二空:“去伪存真”指去掉虚假的,保留真实的;“去粗取精”指去掉粗劣的部分,留取精华。根据上文“真善美”可知,应选用“去伪存真”,据此排除A项。故选B。

B

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.耽于表现生活的消极面,是违背生活真实和文学精神的

B.违背生活真实和文学精神,往往源于作家耽于表现生活的消极面

C.作家耽于表现生活的消极面,违背了生活真实,进而违背了文学精神

D.违背了生活真实,作家就会耽于表现生活的消极面,最终违背文学精神

【解析】本题考查语言表达连贯的能力。B项,违背“文学精神”应放在最后,这样与下文更连贯;C项,“进而”的递进关系不当;D项,“违背了生活真实”是作家创作的表现,不是其作品表现生活的消极面的原因。故选A。

A

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.作家对通俗的趣味,对那种令人下坠的力量,也要保持应有的立场和警惕。

B.作家对那种令人下坠的力量,对通俗的趣味,也要保持应有的警惕和立场。

C.作家对庸俗的趣味,对那种令人下坠的力量,也要保持应有的警惕和立场。

D.作家对那种令人下坠的力量,对庸俗的趣味,也要保持应有的立场和警惕。

【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。文中画线句有三处语病:搭配不当,“通俗的趣味”搭配不当,应将“通俗”改为“庸俗”,据此排除A、B两项;两处语序不当,“令人下坠的力量”源于“庸俗的趣味”,所以应放在其后,后文侧重对作家责任的阐发,故应将“立场”置后,据此排除D项。故选C。

C

阅读下面的文字,完成4~5题。

本来说不求甚解也并非真的不要求把书读懂,而是主张对于难懂的地方先放它过去,不要死抠住不放。也许看完上下文之后,对于难懂的部分也就懂得了;①________________,只好等日后再求解释。这个意思对于我们现在的青年读者似乎特别有用。

至于我们现在提倡读书要用批判的眼光,要取其精华,②________________,这个主张古代的读书人却没有胆量提出。古代只有一个没有机会读书的木匠,曾经有过类似这种思想的萌芽。这个人就是齐国的轮扁,他反对读古人的糟粕,强调要从生产劳动中去体会。

我们现在读书的态度和方法,从根本上说,③________________。而这些又算得什么秘诀呢?如果一定要说秘诀,那么,不要秘诀也就是秘诀了。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过6个字。

________________________________________________________________________

【示例】①如果仍然不懂 ②去其糟粕 ③也不过如此

【解析】本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,依据上文“也许看完上下文之后,对于难懂的部分也就懂得了”和下文“只好等日后再求解释”可知,此处应该是表示假设,且与“懂得”的情况相反,故可填“如果仍然不懂”之类的语句。②处,依据上文“用批判的眼光”“取其精华”及下文的“他反对读古人的糟粕”等内容可知,此处是讲有选择性地读书,故可填“去其糟粕”之类的语句。③处,依据第1,2段的内容和“从根本上说”,以及下文“而这些又算得什么秘诀呢?”可知,此处应填“也不过如此”之类的语句。

5.请分别用一个否定句概括上文各段的主要意思。每句不超过10个字。________________________________________________________________________

【示例】①青年读书不能死抠。②不能读古人的糟粕。③读书根本没有秘诀。

【解析】本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。语段的中心内容是对北平的冬天的描写,第一自然段总体概括北平冬天的特点,第二自然段是具体描绘。①处,横线前写北平“冷虽则比南方要冷得多”,后面笔锋一转,用“但是”转向写“北方生活的伟大幽闲”,由此可知,“也只有在冬季”后应填人们的感受。②处,描写了北平冬日里玻璃窗上的细节,由“前半夜”可知,后半句是说明后半夜的情景。从情理上看,室内温暖,户外严寒,故有如“清汗”的水汽,后半夜气温降低,“清汗”自会凝成冰花。

药(节选)

鲁 迅

秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。华老栓忽然坐起身,擦着火柴,点上遍身油腻的灯盏,茶馆的两间屋子里,便弥满了青白的光。

“小栓的爹,你就去么?”是一个老女人的声音。里边的小屋子里,也发出一阵咳嗽。

“唔。”老栓一面听,一面应,一面扣上衣服;伸手过去说,“你给我罢。”

华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,交给老栓,老栓接了,抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下;便点上灯笼,吹熄灯盏,走向里屋子去了。那屋子里面,正在窸窸窣窣的响,接着便是一通咳嗽。

老栓听得儿子不再说话,便出了门,走到街上。没有多久,又见几个兵,在那边走动。——一阵脚步声响,一眨眼,已经拥过了一大簇人。那三三两两的人,也忽然合作一堆,潮一般向前赶;将到丁字街口,便突然立住,簇成一个半圆。

老栓也向那边看,却只见一堆人的后背;颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。

“喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

老栓慌忙摸出洋钱,抖抖的想交给他,却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来,嚷道,“怕什么?怎的不拿!”老栓还踌躇着;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了。嘴里哼着说,“这老东西……。”

老栓一手提了茶壶,一手恭恭敬敬的垂着;笑嘻嘻的听。满座的人,也都恭恭敬敬的听。华大妈也黑着眼眶,笑嘻嘻的送出茶碗茶叶来,加上一个橄榄,老栓便去冲了水。

“这是包好!这是与众不同的。你想,趁热的拿来,趁热吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!”横肉的人只是嚷。

“原来你家小栓碰到了这样的好运气了。这病自然一定全好;怪不得老栓整天的笑着呢。”花白胡子一面说,一面走到康大叔面前,低声下气的问道,“康大叔——听说今天结果的一个犯人,便是夏家的孩子,那是谁的孩子?究竟是什么事?”

“谁的?不就是夏四奶奶的儿子么?夏瑜那个小家伙!”康大叔见众人都耸起耳朵听他,便格外高兴,横肉块块饱绽,越发大声说,“这小东西不要命,不要就是了。我可是这一回一点没有得到好处;连剥下来的衣服,都给管牢的红眼睛阿义拿去了。”

小栓慢慢的从小屋子里走出,两手按了胸口,不住的咳嗽;走到灶下,盛出一碗冷饭,泡上热水,坐下便吃。华大妈跟着他走,轻轻的问道,“小栓,你好些么?——你仍旧只是肚饿?……”

“包好,包好!”康大叔瞥了小栓一眼,仍然回过脸,对众人说,“夏三爷真是乖角儿,要是他不先告官,连他满门抄斩。现在怎样?银子!——这小东西也真不成东西!关在牢里,还要劝牢头造反。”

“阿呀,那还了得。”坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样。

“你要晓得红眼睛阿义是去盘盘底细的,他却和他攀谈了。他说:这大清的天下是我们大家的。你想:这是人话么?红眼睛原知道他家里只有一个老娘,可是没有料到他竟会那么穷,榨不出一点油水,已经气破肚皮了。他还要老虎头上搔痒,便给他两个嘴巴!”

“义哥是一手好拳棒,这两下,一定够他受用了。”壁角的驼背忽然高兴起来。

“他这贱骨头打不怕,还要说可怜可怜哩。”

花白胡子的人说,“打了这种东西,有什么可怜呢?”

康大叔显出看他不上的样子,冷笑着说,“你没有听清我的话;看他神气,是说阿义可怜哩!”

听着的人的眼光,忽然有些板滞;话也停顿了。小栓已经吃完饭,吃得满头流汗,头上都冒出蒸气来。

“阿义可怜——疯话,简直是发了疯了。”白胡子恍然大悟似的说。

“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟的说。

店里的坐客,便又现出活气,谈笑起来。小栓也趁着热闹,拼命咳嗽;康大叔走上前,拍他肩膀说:“包好!小栓——你不要这么咳。包好!”

“疯了。”驼背五少爷点着头说。

(有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章开篇描绘极其安静的秋夜,渲染了冷清、凄寂的气氛,烘托了华老栓的心理状态,为后文华老栓买“药”作铺垫。

B. 文章开头第1段写华老栓夜间没有睡着,暗示了身为人父的华老栓一直在等待着什么,描述了华老栓为儿子治病不辞辛苦的情状。

C. “药”是小说线索,节选部分通过华老栓买“药”、茶客谈“药”,引出小说另一个重要人物——革命者夏瑜。

D. 华老栓想用人血馒头来治好小栓的病,表现了华老栓一家的愚昧与自私,读者也可从中看出作者希望提高中国的医疗水平。

【解析】本题考查分析文章内容的能力。D项,“读者也可从中看出作者希望提高中国的医疗水平”错误。作者写这篇小说的目的主要在于批判民众的愚昧,以“药”为题主要是为了揭露辛亥革命失败的原因,给当时的中国开一剂“药”,唤醒麻木的看客。

D

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说通过“掏了半天”“抖抖的装入”“按了两下”等动作描写,形象地刻画出华老栓夫妇因生活贫困而小心谨慎。

B. “夏三爷真是乖角儿……还要劝牢头造反”,对康大叔的语言描写,表现了他对夏三爷的讽刺嘲弄,对革命者夏瑜的痛恨。

C. 文中通过康大叔的叙述,交代了红眼睛阿义盘问夏瑜底细的情节,这是对夏瑜的侧面描写,烘托了夏瑜的人物形象。

D.文中多处运用了借代的修辞手法,如“红眼睛”“驼背”“花白胡子”等,使文章语言更加凝练、生动传神。

【解析】本题考查分析作品的表现手法和体裁特征的能力。B项,“表现了他对夏三爷的讽刺嘲弄,对革命者夏瑜的痛恨”错误,康大叔对夏三爷是肯定和羡慕,对革命者夏瑜是不可思议,表现了他对革命的麻木无知。

B

8.文中“浑身黑色的人(黑的人)”是什么身份?作者是如何塑造这一形象的?________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

①刽子手(或“卖人血馒头的人”)。②作者是通过动作描写来塑造这一形象的。“抢”“扯”“裹”“塞”“抓”等一系列动作表现出他的蛮横,“捏一捏”说明他对这一买卖是非常熟练的,表现出他的贪婪。

【解析】本题考查鉴赏作品的文学形象、领悟作品的艺术魅力的能力。由“‘喂!一手交钱,一手交货!’一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴”可知,这个黑衣人是“刽子手”或者“卖人血馒头的人”。“怕什么?怎的不拿!”“老栓还踌躇着;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了”,“抢”“扯”“裹”“塞”“抓”等一系列动作表现出他的蛮横,“捏一捏”说明他对这一买卖非常熟练,表现出他的贪婪。

9.茶馆中的茶客听到夏瑜和牢头阿义的故事后表现出来的情绪说明了什么?请结合小说主题加以分析。

①茶客们对革命者夏瑜没有丝毫的同情,对管牢的阿义打了夏瑜这一举动感到高兴,说明这是一群愚昧、麻木的看客。②夏瑜这样的革命者为了拯救国人而牺牲,国人却并不理解,反而为统治者叫好,说明这场革命(辛亥革命)并没有广泛发动群众。

【解析】本题考查探讨作者的创作背景和创作意图的能力。这篇小说通过茶馆主人华老栓夫妇为儿子小栓买人血馒头治病的故事,揭露了长期的封建统治给人民造成的精神麻木、思想愚昧的伤害,暗中颂扬了革命者夏瑜英勇不屈的精神,指出了辛亥革命未能贴近群众的局限性。题干中问的是茶客们的情绪,我们首先要在文本中找到和“情绪”有关的内容。“坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样”,此处情绪是“气愤”;“壁角的驼背忽然高兴起来”,此处情绪是“高兴”。他们表现出的是对革命者的气愤和对革命者挨打的高兴,说明他们是愚昧无知、麻木不仁的。我们接着思考作者刻画他们的目的,他们都是普通的民众,也受着压迫和剥削,却嘲讽着反压迫和剥削的革命者,作者既有对他们的同情,又有对他们的愤怒,可以说是哀其不幸、怒其不争了。作者想要疗救的也就是他们,期待他们早日清醒。夏瑜为了拯救国人而牺牲,却被国人围观嘲笑,也说明了这场革命的致命缺陷,那就是没有发动群众,所以革命失败也就是必然的了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])