部编版高中语文选择性必修中册古诗词诵读《书愤》 课件(22张PPT )

文档属性

| 名称 | 部编版高中语文选择性必修中册古诗词诵读《书愤》 课件(22张PPT ) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-25 09:24:27 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

书愤

陆游,字务观,号放翁。南宋时越州山阴人,我国古代著名的爱国诗人。

作者简介

在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。

嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。

陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。“60年来万首诗”,陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”,这首诗就是一个鲜明的例子。

写。

愤懑,悲愤。

愤:

书:

书愤:书写心中的愤懑、不满。

题 解

书 愤

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

内 容

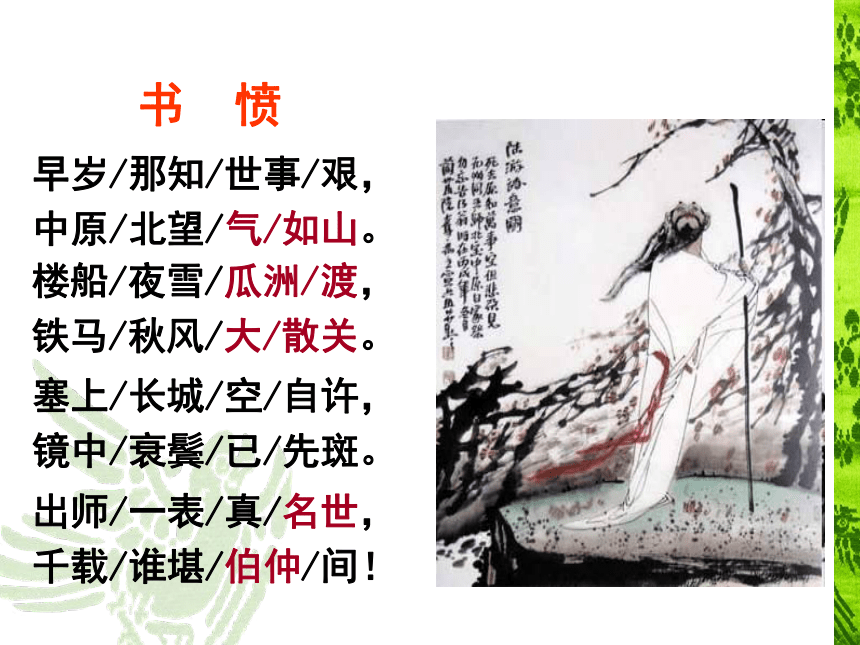

早岁/那知/世事/艰,

中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,

铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,

镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,

千载/谁堪/伯仲/间!

书 愤

年轻时候不知道世事艰难,北望被沦中原积愤如高山。

雪夜驾战船破敌瓜州渡口,秋风里骑战马收复大散关。

空言塞上万里长城自安慰,只可叹镜中两鬓白发早生。

出师表名传后世诸葛高风,千百年来有谁能相提并论。

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

首联忆过去,塑造了诗人早年的自我形象。那时他有满腔的爱国热忱,却不懂得世道的艰难,遥望着北方被金人占领的中原地带,胸中的愤恨郁积如山。这是暗写他欲图恢复失地。“世事艰”,暗指投降派把持朝政,这是为下文“空自许”作铺垫。从章法上说,点了诗题中的“愤”字。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

颔联将诗人的恢复之志具体化。瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。诗人用“楼船夜雪”“铁马秋风”形象地概括了这两次胜利的战斗,可见他当年很想投身到这样的战斗中去。这两次战斗都发生在绍兴三十一年 (1161年),当时诗人才36岁。

明确:颔联由“楼船、夜雪、瓜州渡、铁马、秋风、大散关”六个名词叠加,展现了一幅声势浩大、勇猛进攻、抗击敌寇、收复失地的战斗场面,渲染了慷慨悲壮的气氛,为下面自己屡遭贬谪、壮志难酬做铺垫,体现了诗歌的精炼性和含蓄性。

颔联有哪些意象,有何作用?

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城:这个典故出自《南史·檀道济传》,南朝宋文帝杀大将檀道济,檀在临死前愤怒地说:“乃坏汝万里长城!”诗人虽然没有像檀道济一样被冤杀,但因为主战而屡次被贬斥,“塞上长城”只能“空自许”。这种“愤”多么强烈,令人痛心疾首,扼腕长叹。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

颈联写现在,由于投降派把持朝政,使诗人的豪情壮志付诸东流。只好徒自抒发岁月蹉跎,壮志未酬而鬓发先斑的感慨。“塞上长城”,是诗人毕生的抱负。陆游不仅是诗人,而且是战略家。“空自许”,与上文“世事艰”照应,是对偏安一隅的投降派的愤怒控诉和强烈指责。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

尾联诗人表明自己老骥伏枥,壮心不已,仍以诸葛亮为榜样,鞠躬尽瘁,至死不放弃恢复中原之志,干一番报国大业。

这首诗表达了诗人什么样的思想感情?

明确:作者借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活,抒发了自己报国无门、壮志难酬、年华虚掷的满腔激愤,悲怆中透着激昂。

诗歌主旨

B、对比手法:

b理想和现实的对比。

a诗人早年形象与晚年形象的对比。

A、借古讽今(用典) :

诗中借对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨,颂古在于非今。

这首诗运用了哪些表现手法?

表现手法

1、《出师》一表千载无。

——《游诸葛武侯书台》

2、一表何人继《出师》。

——《七十二岁吟》

3、凛然《出师表》,一字不可删。

——《感秋》

陆游称道《出师表》的诗句有:

拓 展

陆游为什么特别喜欢吟咏诸葛亮?

明确:南宋王朝一直在金人的侵略下苟延残喘,处于存亡危急之境地。陆游生活在这样的时代,一生以抗金复国、建功立业为己任。而诸葛亮为蜀汉丞相,“功盖三分国”,“鞠躬尽瘁,死而后已”,当然最为陆游所钦慕,陆游往往以诸葛亮自况,所以喜欢写咏诸葛亮的诗。

联系社会背景及作者,想一想,陆游此诗和杜甫的《蜀相》,说说他们在歌颂诸葛亮功绩、抒发个人情感和抒情方式上有那些不同?

歌颂功绩

抒发情感

抒情方式

《蜀相》:着重讲 “天下计”的雄才大略和“两朝开济”赤胆忠心。

《书愤》:着重歌颂出师表中的“鞠躬 尽瘁,死而后已”的精神。

《蜀相》:追慕、敬仰、惋惜及自己的壮志难酬的痛苦。

《书愤》:以诸葛亮自况,渴望北征复国,建功立业。

《蜀相》:先写景,在景中融情,然后抒发感慨,写景与抒情融合无间。

《书愤》:直接抒情,抒写悲愤。大气磅礴,笔力雄健。

比较陆游《书愤》和杜甫《蜀相》

书愤

陆游,字务观,号放翁。南宋时越州山阴人,我国古代著名的爱国诗人。

作者简介

在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。

嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。

陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。“60年来万首诗”,陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”,这首诗就是一个鲜明的例子。

写。

愤懑,悲愤。

愤:

书:

书愤:书写心中的愤懑、不满。

题 解

书 愤

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

内 容

早岁/那知/世事/艰,

中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,

铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,

镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,

千载/谁堪/伯仲/间!

书 愤

年轻时候不知道世事艰难,北望被沦中原积愤如高山。

雪夜驾战船破敌瓜州渡口,秋风里骑战马收复大散关。

空言塞上万里长城自安慰,只可叹镜中两鬓白发早生。

出师表名传后世诸葛高风,千百年来有谁能相提并论。

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

首联忆过去,塑造了诗人早年的自我形象。那时他有满腔的爱国热忱,却不懂得世道的艰难,遥望着北方被金人占领的中原地带,胸中的愤恨郁积如山。这是暗写他欲图恢复失地。“世事艰”,暗指投降派把持朝政,这是为下文“空自许”作铺垫。从章法上说,点了诗题中的“愤”字。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

颔联将诗人的恢复之志具体化。瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。诗人用“楼船夜雪”“铁马秋风”形象地概括了这两次胜利的战斗,可见他当年很想投身到这样的战斗中去。这两次战斗都发生在绍兴三十一年 (1161年),当时诗人才36岁。

明确:颔联由“楼船、夜雪、瓜州渡、铁马、秋风、大散关”六个名词叠加,展现了一幅声势浩大、勇猛进攻、抗击敌寇、收复失地的战斗场面,渲染了慷慨悲壮的气氛,为下面自己屡遭贬谪、壮志难酬做铺垫,体现了诗歌的精炼性和含蓄性。

颔联有哪些意象,有何作用?

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城:这个典故出自《南史·檀道济传》,南朝宋文帝杀大将檀道济,檀在临死前愤怒地说:“乃坏汝万里长城!”诗人虽然没有像檀道济一样被冤杀,但因为主战而屡次被贬斥,“塞上长城”只能“空自许”。这种“愤”多么强烈,令人痛心疾首,扼腕长叹。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

颈联写现在,由于投降派把持朝政,使诗人的豪情壮志付诸东流。只好徒自抒发岁月蹉跎,壮志未酬而鬓发先斑的感慨。“塞上长城”,是诗人毕生的抱负。陆游不仅是诗人,而且是战略家。“空自许”,与上文“世事艰”照应,是对偏安一隅的投降派的愤怒控诉和强烈指责。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

尾联诗人表明自己老骥伏枥,壮心不已,仍以诸葛亮为榜样,鞠躬尽瘁,至死不放弃恢复中原之志,干一番报国大业。

这首诗表达了诗人什么样的思想感情?

明确:作者借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活,抒发了自己报国无门、壮志难酬、年华虚掷的满腔激愤,悲怆中透着激昂。

诗歌主旨

B、对比手法:

b理想和现实的对比。

a诗人早年形象与晚年形象的对比。

A、借古讽今(用典) :

诗中借对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨,颂古在于非今。

这首诗运用了哪些表现手法?

表现手法

1、《出师》一表千载无。

——《游诸葛武侯书台》

2、一表何人继《出师》。

——《七十二岁吟》

3、凛然《出师表》,一字不可删。

——《感秋》

陆游称道《出师表》的诗句有:

拓 展

陆游为什么特别喜欢吟咏诸葛亮?

明确:南宋王朝一直在金人的侵略下苟延残喘,处于存亡危急之境地。陆游生活在这样的时代,一生以抗金复国、建功立业为己任。而诸葛亮为蜀汉丞相,“功盖三分国”,“鞠躬尽瘁,死而后已”,当然最为陆游所钦慕,陆游往往以诸葛亮自况,所以喜欢写咏诸葛亮的诗。

联系社会背景及作者,想一想,陆游此诗和杜甫的《蜀相》,说说他们在歌颂诸葛亮功绩、抒发个人情感和抒情方式上有那些不同?

歌颂功绩

抒发情感

抒情方式

《蜀相》:着重讲 “天下计”的雄才大略和“两朝开济”赤胆忠心。

《书愤》:着重歌颂出师表中的“鞠躬 尽瘁,死而后已”的精神。

《蜀相》:追慕、敬仰、惋惜及自己的壮志难酬的痛苦。

《书愤》:以诸葛亮自况,渴望北征复国,建功立业。

《蜀相》:先写景,在景中融情,然后抒发感慨,写景与抒情融合无间。

《书愤》:直接抒情,抒写悲愤。大气磅礴,笔力雄健。

比较陆游《书愤》和杜甫《蜀相》