5.2土壤同步练习(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 5.2土壤同步练习(Word版含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1019.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-25 18:36:59 | ||

图片预览

文档简介

5.2 土壤 同步练习

一、单选题

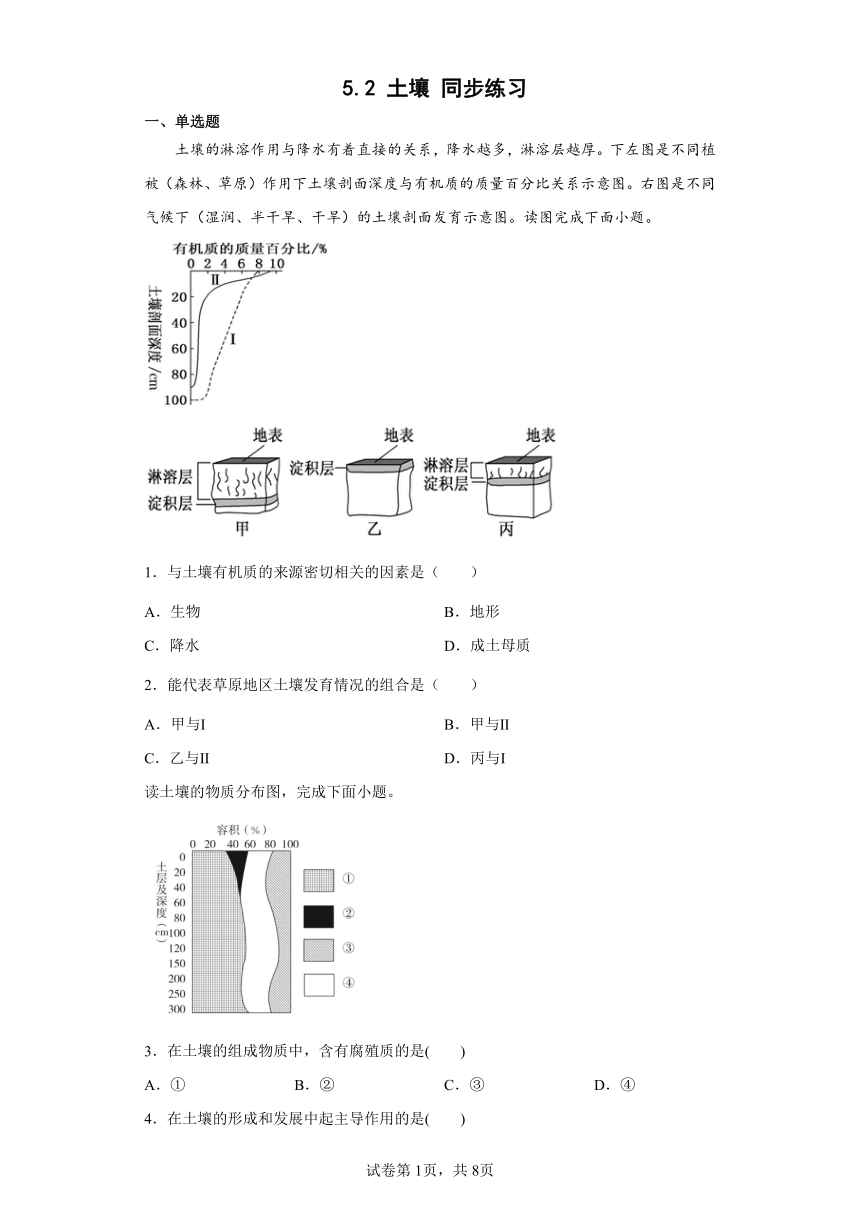

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。下左图是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。右图是不同气候下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图。读图完成下面小题。

1.与土壤有机质的来源密切相关的因素是( )

A.生物 B.地形

C.降水 D.成土母质

2.能代表草原地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ D.丙与Ⅰ

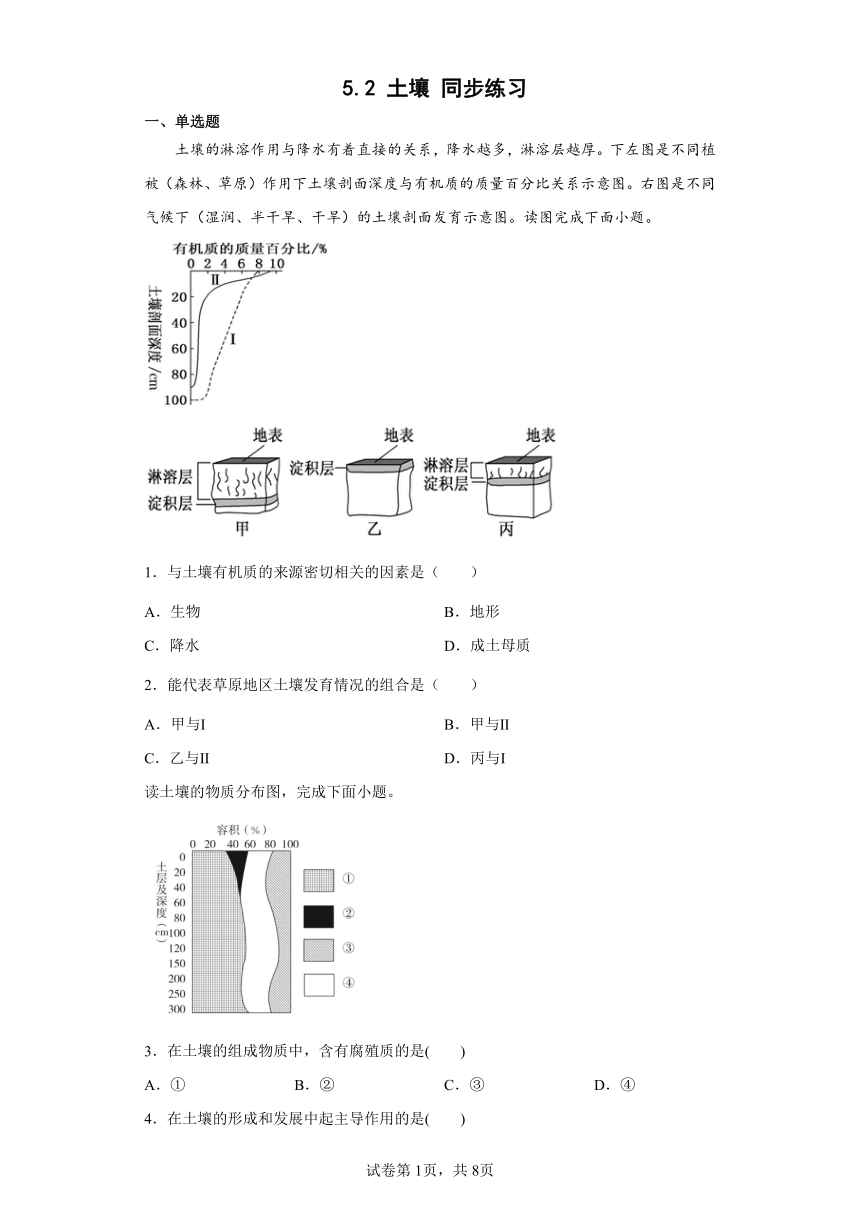

读土壤的物质分布图,完成下面小题。

3.在土壤的组成物质中,含有腐殖质的是( )

A.① B.② C.③ D.④

4.在土壤的形成和发展中起主导作用的是( )

A.地形 B.岩石 C.气候 D.生物

读某地成土母质分布剖面示意图,完成下面小题。

5.在土壤形成过程中,成土母质决定了( )

A.土壤的厚度 B.土壤矿物质的成分和养分状况 C.土壤的肥力高低 D.腐殖质的含量

6.甲、乙、丙、丁中土壤发育程度最好的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

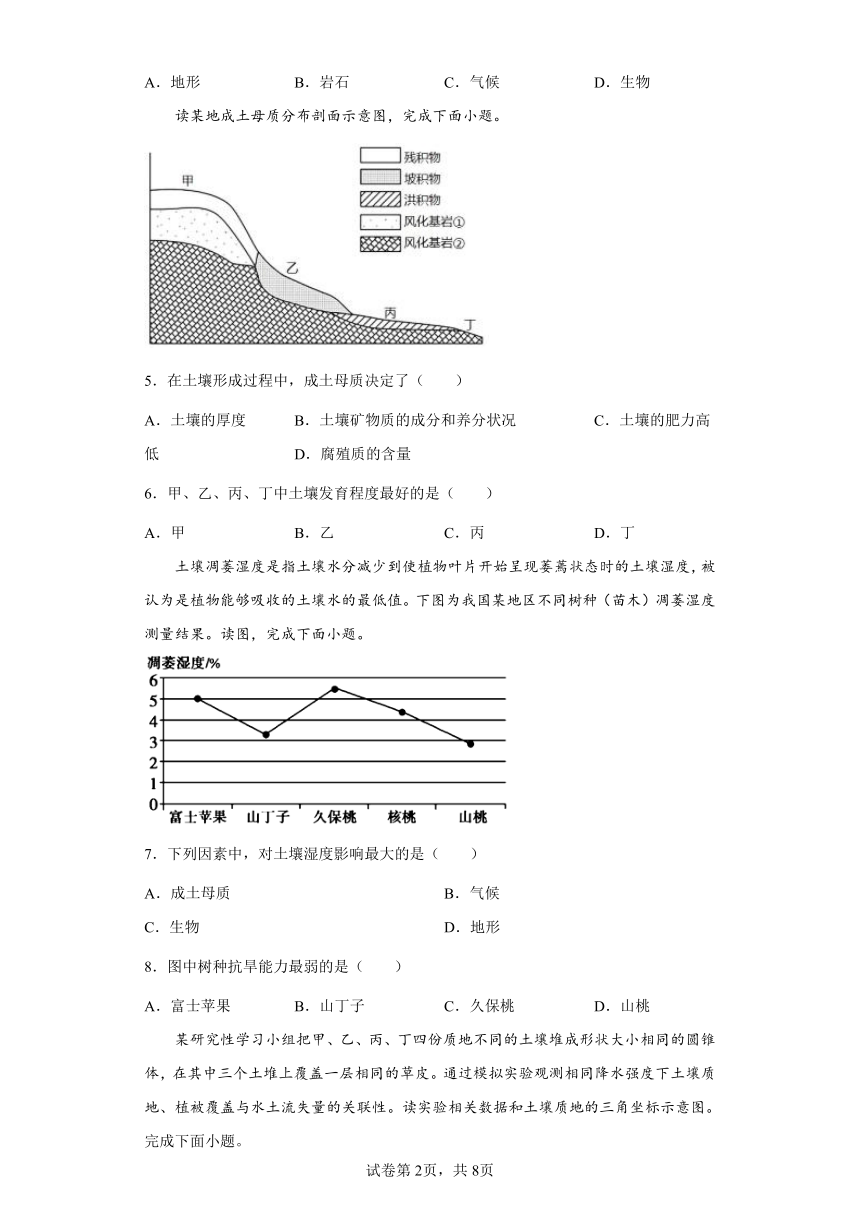

土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现萎蔫状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水的最低值。下图为我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。读图,完成下面小题。

7.下列因素中,对土壤湿度影响最大的是( )

A.成土母质 B.气候

C.生物 D.地形

8.图中树种抗旱能力最弱的是( )

A.富士苹果 B.山丁子 C.久保桃 D.山桃

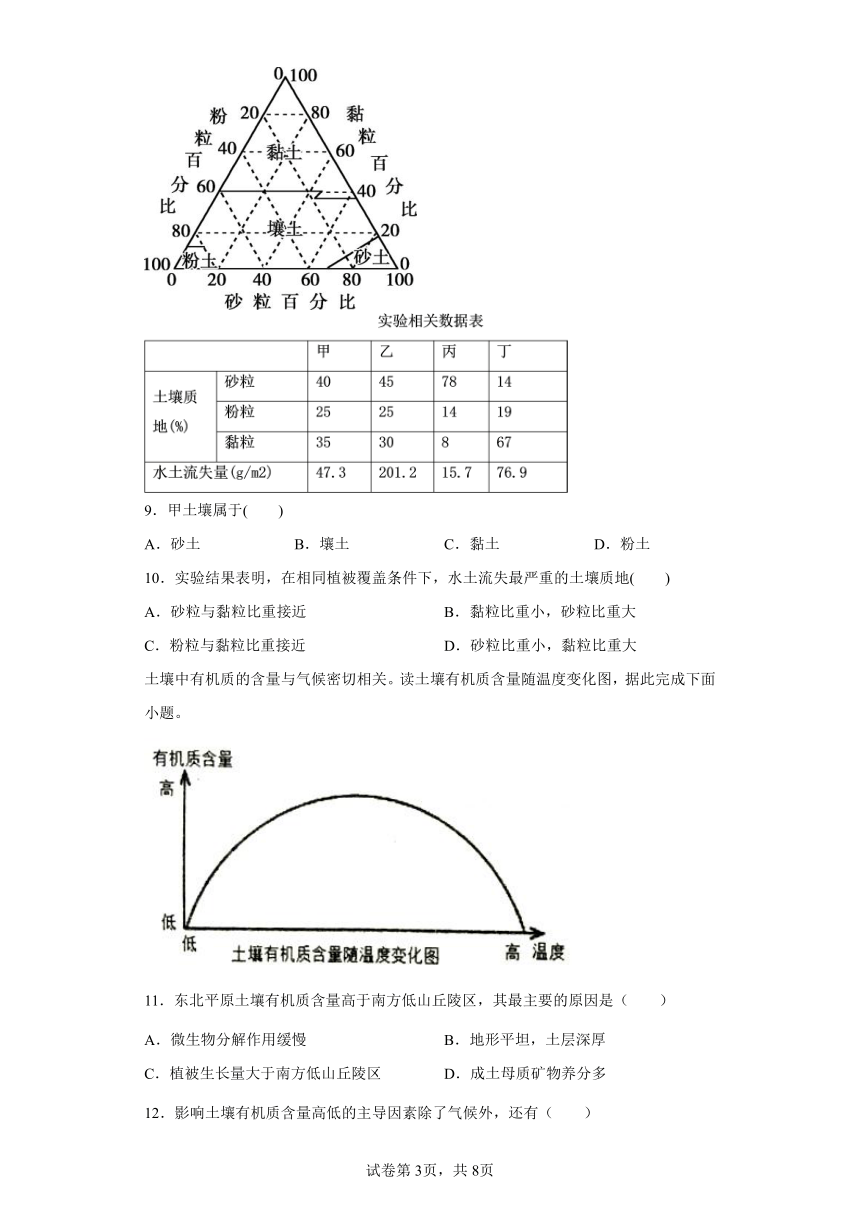

某研究性学习小组把甲、乙、丙、丁四份质地不同的土壤堆成形状大小相同的圆锥体,在其中三个土堆上覆盖一层相同的草皮。通过模拟实验观测相同降水强度下土壤质地、植被覆盖与水土流失量的关联性。读实验相关数据和土壤质地的三角坐标示意图。

完成下面小题。

9.甲土壤属于( )

A.砂土 B.壤土 C.黏土 D.粉土

10.实验结果表明,在相同植被覆盖条件下,水土流失最严重的土壤质地( )

A.砂粒与黏粒比重接近 B.黏粒比重小,砂粒比重大

C.粉粒与黏粒比重接近 D.砂粒比重小,黏粒比重大

土壤中有机质的含量与气候密切相关。读土壤有机质含量随温度变化图,据此完成下面小题。

11.东北平原土壤有机质含量高于南方低山丘陵区,其最主要的原因是( )

A.微生物分解作用缓慢 B.地形平坦,土层深厚

C.植被生长量大于南方低山丘陵区 D.成土母质矿物养分多

12.影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还有( )

A.地质 B.岩石 C.生物 D.成土母质

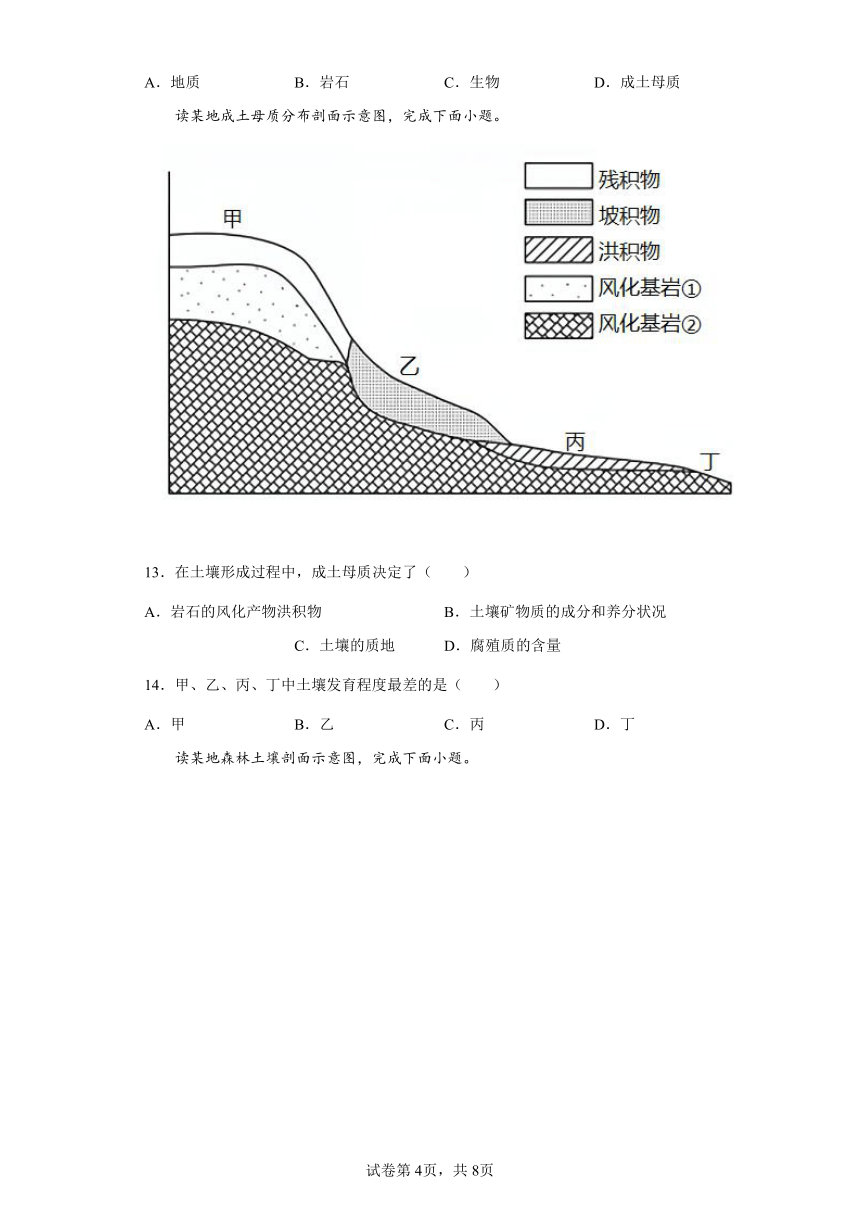

读某地成土母质分布剖面示意图,完成下面小题。

13.在土壤形成过程中,成土母质决定了( )

A.岩石的风化产物洪积物 B.土壤矿物质的成分和养分状况 C.土壤的质地 D.腐殖质的含量

14.甲、乙、丙、丁中土壤发育程度最差的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

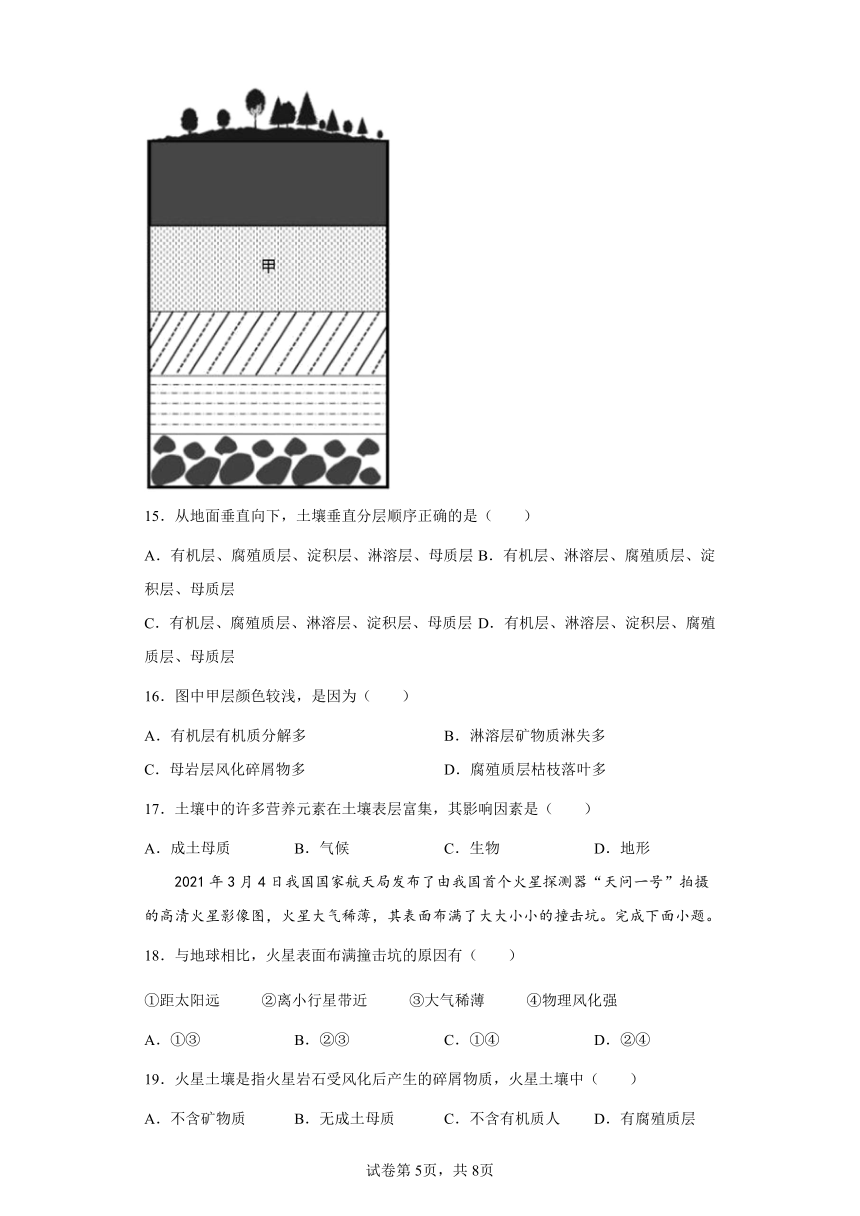

读某地森林土壤剖面示意图,完成下面小题。

15.从地面垂直向下,土壤垂直分层顺序正确的是( )

A.有机层、腐殖质层、淀积层、淋溶层、母质层 B.有机层、淋溶层、腐殖质层、淀积层、母质层

C.有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层 D.有机层、淋溶层、淀积层、腐殖质层、母质层

16.图中甲层颜色较浅,是因为( )

A.有机层有机质分解多 B.淋溶层矿物质淋失多

C.母岩层风化碎屑物多 D.腐殖质层枯枝落叶多

17.土壤中的许多营养元素在土壤表层富集,其影响因素是( )

A.成土母质 B.气候 C.生物 D.地形

2021年3月4日我国国家航天局发布了由我国首个火星探测器“天问一号”拍摄的高清火星影像图,火星大气稀薄,其表面布满了大大小小的撞击坑。完成下面小题。

18.与地球相比,火星表面布满撞击坑的原因有( )

①距太阳远 ②离小行星带近 ③大气稀薄 ④物理风化强

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

19.火星土壤是指火星岩石受风化后产生的碎屑物质,火星土壤中( )

A.不含矿物质 B.无成土母质 C.不含有机质人 D.有腐殖质层

仿生态水晶球盆景不是一般的盆景,而是一个自给自足的生态系统。在玻璃球的底部,铺着木炭、土壤和砂石各层,再种上不同种类的微型植物,在种好植物之后,就要浇水,以使植物能够扎根土壤。

读下图,完成下列各题。

20.关于铺设木炭层、土壤层和砂石层的主要目的,叙述正确的是

A.砂石层为植物提供养分 B.木炭层吸水保湿

C.土壤层吸附污染物 D.木炭层保持良好的透气性

21.不能调节土壤温度的是

A.较封闭的球形玻璃盆 B.砂石层 C.疏松的土壤层 D.木炭层

土壤是各种自然地理要素共同作用的产物,土壤有机质含量高低反映了当地自然环境征。完成下列各题。

22.下列地区土壤有机质含量最高的

A.山东半岛温带森林 B.大兴安岭西侧草原

C.西双版纳热带森林 D.内蒙古高原西部荒漠

23.从我国内蒙古东部到西部的天然植被变化体现了地理环境的

A.纬度地带分异规律 B.干湿度地带分异规律

C.垂直分异规律 D.地方性分异规律

读各种成土因素作用示意图,完成下面小题。

24.土壤形成过程中最活跃的因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物 D.成土母质

25.在土壤的发育过程中,成土母质主要影响土壤的( )

A.有机质含量 B.质地 C.发育程度和肥力大小 D.土层厚度

二、填空题

26.土壤功能

(1)联系了四大圈层,是联系____和____的关键环节。

(2)为植物生长提供了____的条件,改变了地理环境。

(3)具有重要的____、____功能。

(4)是人类可以利用的珍贵自然资源。

27.依据下图,回答下列问题。

(1)若d为莫霍界面,飞机平稳飞行时应该与____曲线最为接近。ab之间为____层,该层____问题严重,ba层气温变化特征是____。

(2)若ba层____产生,对(1)题中a线以上的大气层有强烈的影响(极光),那么cd层是____,对应的太阳活动是____,周期是____。

(3)若该区域位于干旱地区的土壤层,需要土壤层具有减少水分渗漏覆一层黏土,也需要减少水分蒸发的作用而覆一层沙土,生长植物需要有机土层,那么黏土层应该为图中____之间(填字母,下同),沙土层应该为图中____之间。

28.生物:影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。____为土壤提供有机质,通过____使营养元素在土壤表层富集。

三、综合题

29.[地理一选修6;环境保护]阅读材料.完成下列要求。

土壤,就像空气、水和阳光一样,在维系人类生存方面,起着至关重要的作用。除了能生长农作物、提供食物,它可以调蓄洪水;可以将能够产生温室气体的碳封存在自己体内,成为陆地生态系统中最大的“碳富豪”;可以作为土壤动物、微生物,甚至人类的栖身之所……如若离开土壤,人类文明将失去生机、难以为继。然而,土壤是近乎不可再生的自然资源,其形成一般都在万年以上,形成一米厚的土壤,需近2万年。

根据材料及所学知识,列举引起土壤问题的人类行为及产生的后果。

30.阅读下列材料,回答问题。

材料一:土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其累积量主要取决于有机质的输入数量及其氧化分解速度、流失等因素,福建省西北部的武夷山,其主峰黄岗山海拔高2158米,植被垂直带谱分布完整,高山草甸带有机碳含量最丰富。

材料二:武夷山不同海拔高度有机碳含量随土层深度的变化情况示意图。

(1)说出不同海拔和不同土层深度土壤有机碳含量主要分布特征并分析高山草甸带有机碳含量最丰富原因。

(2)从流失角度判断武夷山同一海拔东西坡土壤有机碳含量差异并分析原因。

(3)举例说明能够使武夷山山麓土壤有机碳含量增加的人类活动。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.D

1.

根据所学可知,土壤有机质主要有枯枝落叶分解形成,主要来源于生物要素。故选排除BCD项,答案为A。

2.

根据所学可知,草原地区水热条件与森林地区相比较差,因此与森林相比,草原土壤的淋溶层较薄,但有一定厚度,丙为草原土壤的剖面;与森林地区相比,草原地区的地表枯枝落叶少,但草类根系茂密且集中在近地表的土壤中,从而为土壤提供了大量有机质,在土壤上层随深度增加递减较慢,森林地区的树木根系分布很深,但直接提供给土壤表层的有机质不多,有机质主要存在于土壤表层,随深度增加有机质含量迅速下降,因此代表森林的应为Ⅱ曲线,代表草原的应为Ⅰ曲线。综上所述,故选D。

本题考查了土壤的相关知识,要求考生准确获取与解读地理信息、调动与运用地理知识回答问题,难度一般。土壤有机质主要有枯枝落叶分解形成,主要来源于生物要素。

3.B

4.D

3.腐殖质是有机质经微生物分解作用转化而来的,在土壤中的判别标准有二:一是占的容积比较小,二是分布在土壤的表层。B正确。

4.生物除了使土壤中富含有机质外,还加快了岩石的风化,促进了土壤的形成,因此生物在土壤的形成和发展中起主导作用。D正确。

5.B

6.C

5.

成土母质是指地表岩石经风化作用使岩石破碎形成的松散碎屑,物理性质改变所形成疏松的风化物,是形成土壤的基本原始物质,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮)的最初来源,B正确;地形可以决定着土壤层的厚度,A错误;生物是土壤有机物质的来源,与土壤肥力的产生密切相关,C错误;腐殖质的含量主要由生物活动和气候因素决定,成土母质对其影响小,D错误;故选B。

6.

受地形影响,甲、乙两地地势较高,有一定坡度,地表疏松物质的迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤,AB错误;丙地地势较平坦,洪积物在稳定的生物、气候条件下易发育成深厚的土壤,C正确;丁地为基岩,缺少成土母质,土壤发育程度最差。D错误;故选C。

土壤形成过程中,成土母质和地形是比较稳定的影响因素,气候和生物是比较活跃的影响因素,在土壤形成中的作用随着时间的演变而不断变化。高温湿润环境,利于风化壳发育。由低纬度向高纬度,气温降低,风化壳逐渐变薄。

7.B

8.C

7.

本题主要考查地理环境的整体性 。成土母质是土壤形成的物质基础,决定了土壤的性质。生物是土壤有机质的制造者和分解者,是土壤形成和发育过程中最活跃的因素。气候影响土壤的水热状况,对土壤湿度影响最大。地形可以通过控制成土母质、气候及生物因素,对土壤的发育和特性产生强烈的间接影响。故B选项正确,ACD选项错误。故选B。

8.

根据材料,土壤凋萎湿度越低,树种抗旱能 力越强,读图可知,图中四种树种中,山桃的土壤凋萎湿度最低,抗旱能力最强,久保桃的土壤凋萎湿度最高,抗旱能力最弱,故C选项正确,ABD选项错误。故选C。

本题考查影响土壤的因素,考查对图表信息的阅读和提取能力,读图提取信息是解题关键。

9.B

10.D

9.根据表格中甲土壤的质地百分数值,黏粒占35%,砂粒占40%,粉粒占25%,对照三角坐标图,可以判断甲土壤属于壤土区域。B正确。砂土砂粒占60%以上,黏土砂粒占20%,粉土砂粒比例小于20%,ACD错误。故选B。

10.材料信息表明,甲、乙、丙、丁四份质地不同的土壤堆成形状大小相同的圆锥体,在其中三个土堆上覆盖一层相同的草皮。实验结果表明,甲、乙土壤质地相差不大,但乙的水土流失量特别大,表明乙土壤没有覆盖草皮。因此在相同植被覆盖条件下,水土流失最严重的是丁土壤,根据表格中土壤质地百分数值,可以判断丁土壤黏粒比重为67%,砂粒比重占14%,粉粒占19%,说明黏粒比重大,砂粒比重小,D符合题意,排除ABC。故选D。

11.A

12.C

11.根据材料可知,土壤有机质含量与气温密切相关,相比于南方的山区而言,东北平原地区纬度较高,气温相对较低,微生物分解作用缓慢,土壤有机质含量较高,A正确;土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物残体,其含量的高低主要看这些残体积累量的大小,与成土母质关系不大,地形平坦不是主要影响因素,BD错;南方低山丘陵地区水热条件更好,植物生长量更大,C错。故选A。

12.根据上题可知,土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物残体,因此影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还与生物有关,C正确;与地质、岩石、成土母质等关系不大。故选C。

13.B

14.D

13.

成土母质在土壤形成过程中的作用:影响成土过程的速度,性质和方向;母质影响土壤的物理性质;不同母质上形成的土壤,其养分,质地情况有所不同;母质影响土壤的矿物组成和机械组成。B正确,ACD错误。故选B。

14.

受地形影响,甲、乙两地地势较高,有一定坡度,地表疏松物质的迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤;丙地地势较平坦,洪积物在稳定的生物、气候条件下易发育成深厚的土壤;丁地为基岩,缺少成土母质,土壤发育程度最差。D正确,故选D。

本题考查土壤的形成过程。解题以了解土壤的成土母质为前提,结合其他影响因素判断土壤的发育程度。

15.C

16.B

17.C

15.

森林植被下,有机质主要以地表枯枝落叶的形式进入土壤,明显集中在土壤表层,有机层位于地表;腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑或黑色,位于有机层之下;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,位于腐殖质层之下;淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次,位于淋溶层之下;母质层是指土层下部的层次,是未经受土壤发育过程的显著影响的土壤母质。从地面垂直向下,土壤垂直分层顺序正确的是有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层,C正确,ABD错误。故选C。

16.

图中最下方是母质层,其上应为淀积层,甲位于淀积层之上,结合所学地理知识可知,甲应为淋溶层。图中甲层是淋溶层,由于溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,本层矿物质淋失,颜色较浅,B正确。有机层以分解和半分解的有机质为主,A错误。母岩层位于最下部,对淋溶层颜色较浅影响不大,C错误。有机层枯枝落叶多,D错误。故选B。

17.

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,没有生物的作用,就不可能形成土壤。生物残体为土壤提供有机质。有机质在微生物作用下转化为腐殖质。植物可把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层。这种生物循环不断进行,使营养元素在土壤表层富集。C正确。成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮)的最初来源,气候可以通过影响岩石风化过程以及植被类型等间接地影响土壤的形成和发育,地形地形对土壤形成的影响主要是通过引起物质、能量的再分配而间接地作用于土壤的,但成土母质、气候、地形不是营养元素在土壤表层富集的影响因素,ABD错误。故选C。

土壤垂直分层

18.B

19.C

18.

与地球相比,火星距太阳远并不会对陨石坑的数量产生影响,①错;小行星带位于火星轨道与木星轨道之间,火星离小行星带近,被陨石撞击的可能性大,②正确;地球有浓密的大气,陨石在掉落过程中与大摩擦、燃烧,基本都烧完或者解体成小块了,真正能够落到地面并形成陨石坑的非常少,火星虽然同样有大气层,但因火星的体积和质量比地球小得多,引力小,大气层稀薄得多,所以不以将陨石燃烧怠尽,③正确。物理风化强弱与够撞击坑关系较小,④错误。B项的②③正确,ACD错误。故选B。

19.

岩石风化之后产生的碎屑物质,具有岩石的一些属性,含有矿物质,A错误;成土母质是在岩石风化之后产生的碎屑物质的基础上形成的,火星岩石风化之后土壤中有成土母质,B错误;土壤中的有机质和腐殖质层都主要来自于生物的枯枝落叶和微生物的分解作用,火星上没有生物生存,所以火星土壤中不含有机质和腐殖质层,C正确,D错误。故选C。

我国东北地区黑土肥沃的主要原因:纬度高,气温低,有机质分解缓慢,土壤中有机质含量高,所以土壤肥沃。

我国南方丘陵地区的红壤特点及改良措施:土壤呈酸性,可添加熟石灰进行酸碱中和;土质黏重,可掺沙子进行改善;土壤贫瘠,可增施有机肥。

20.B

21.D

20.根据图示可知,表层为砂石,空隙较大,可以保持良好的透气性,故A项错误。最下层为木炭层,木炭具有很强的吸附能力,一方面可以吸水保湿,另一方面可以吸附污染物质,故B项正确。中间层为土壤层,是营养物质的主要供应地,故C项错误。最下层为木炭层,木炭具有很强的吸附能力,一方面可以吸水保湿,另一方面可以吸附污染物质,故D项错误。故选B。

21.土壤温度主要取决于土壤热量的收支和土壤本身的热性质。玻璃盆能够传导热量,通过吸收和损失热量对土壤的热量进行调节,故A项能调节。砂石层空隙较大,水少气多,从而能够对土壤温度产生影响,故B项能调节。疏松的土壤能够通气透水,蓄水保温,对土壤温度产生一定的影响,故C项能调节。木炭层主要是蓄水层,水分较多,而且位于底层,对土壤温度影响较小,故D项不能调节。根据题干要求应选择说法不能调节土壤温度的选项,故符合题意的选项应为D。故选D。

22.B

23.B

22.土壤有机质多少与枯枝落叶多少及热量条件有关。温度较低的地方,微生物作用慢。有机质积累多,高温湿润的地区虽然生物的生长量大,但由于微生物活动旺盛,故土壤积累的有机质少。大兴安岭西侧草原,草类茂盛,草类植被的根系主要集中表层,枯枝落叶多,而且该地纬度较高,微生物作用慢,有机质积累多,故选B项。

23.从我国内蒙古东部到西部,由于距海远近不同,导致降水多少不同,从导致自然带呈现出由森林-草原-荒漠的递变规律,属于干湿度地带分异规律,故选B项。

24.C

25.B

24.

根据所学知识分析,土壤是多个自然要素共同作用形成的,其中土壤形成过程中最活跃的因素是生物;生物通过光合作用合成有机物,有机物能够在微生物作用下形成腐殖质,为土壤提供肥力。故选C。

25.

在土壤的发育过程中,成土母质主要为土壤提供矿物质,影响土壤的物理性质和化学组成,即土壤的质地。故选B。

本题考查了影响土壤形成的因素,属于基础性知识的考查,需要在理解的基础上加以记忆。

26. 有机界 无机界 扎根立足 蓄水 保水

27.(1) b 平流层 臭氧空洞 高度升高,气温递增

(2) 太阳风 光球层 太阳黑子 11年

(3) cd ab

本题一图多用,涉及大气的垂直分层、太阳大气分层及太阳活动、土壤等知识。重点考查学生调动和运用知识的能力,体现了综合思维和地理实践能力的学科素养。难度虽然不大,但头绪众多,解答时应认真、仔细。

(1)

据图可知,若d为莫霍界面,则cd之间为地壳,cb之间为对流层,ab之间为平流层,飞机在平流层的底部飞行,故飞机平稳飞行时应该与b曲线最为接近。位于平流层中的臭氧对太阳辐射中的紫外线具有很强的吸收作用,而大量的紫外线照射地表会影响人类和动物的健康,因而臭氧层被誉为“生命的保护伞”,但近年来,平流层臭氧含量不断减少,因此ab(平流层)严重的问题是臭氧空洞。平流层温度变化特征为高度越高,气温越高。

(2)

据上题分析可知,(1)题中a以上为高层大气,存在电离层,当高层大气剧烈扰动,则出现了极光,则应该是太阳风产生。太阳大气从里向外依次分为光球层、色球层和日冕层。太阳风出现在日冕层,故ab层为日冕层、bc层对应色球层、cd层应该是光球层。光球层的太阳活动的标志为太阳黑子,周期为11年。

(3)

沙土透水,主要在地表,黏土防止水分渗漏,应该在底层。故黏土层应该为图中cd之间,沙土层应该为图中ab之间。

28. 不断 生物循环

29.破坏土壤行为:过度开垦、过度放牧、过度樵采造成土地荒漠化;不合理灌溉引起土壤盐渍化;工业废水、废渣等乱排乱倒引起土壤污染;破坏植被引起水土流失;农药化肥过量使用导致土壤板结、土壤污染等

后果:土地生产力下降农业减产;土壤污染使农作物遭受污染,进而引发疾病;旱灾,洪涝灾害频繁;生物多样性减少等。

本题主要考查导致土壤问题的原因以及后果,学科素养方面注重考查综合思维和地理实践力。

【详解】

导致土壤问题的人为因素主要是过度开垦,过度放牧,不合理利用,污染土壤等等,导致生态环境脆弱,土壤遭受损失,不合理的灌溉和施肥,导致土壤肥力下降,土壤退化等等;以及工农业废水和垃圾的堆放,严重影响了土壤的质量。造成的后果主要从粮食问题,温室气体,生物多样性,以及调蓄洪水方面进行回答;土壤减少的话,那么可耕作的土地会减少,粮食问题会更加严峻;土壤对温室气体的吸收作用减弱,将导致全球气候变暖加剧;土壤也是生物的栖息场所,土壤被破坏也会导致生物多样性减少,以及土壤的蓄洪能力下降等等危害。

关于土壤

有机质含量的多少是衡量土壤肥力高低的一个重要标志,它和矿物质紧密地结合在一起。有机质的组成中绝大部分为腐殖质,腐殖质的作用主要有:作物养分的主要来源、增强土壤吸肥保水能力、改良土壤物理性质和促进土壤植物的生长。土壤是一个疏松多孔体,其中布满着大大小小蜂窝状的孔隙。存在于土壤毛管孔隙中的水分能被作物直接吸收利用,同时,还能溶解和输送土壤养分。土壤空气既可以促进土壤形成,又促进作物生长,调节土壤温度和促进根系呼吸作用。

30.(1)土壤有机碳含量随海拔升高而增多;土壤有机碳含量随土层深度增加而减少。高山草甸由于容易腐烂,有机碳的输入数量较多;海拔高,气温低,氧化分解慢。

(2)东坡少于西坡;东坡位于东南季风迎风坡,降水多,流失多;西坡位于东南季风背风坡,降水少,流失少。

(3)秸秆还田;免耕制度(休耕制度);增施有机肥(农家肥);种植绿肥;沼渣、沼液还田。

本题以土壤有机碳为背景,考查了土壤有机碳分布的特点、成因、及人类活动的影响。旨在考查学生的读析图文的能力及知识迁移能力。

【详解】

(1)从图中可以看出,图示横轴表示土层深度,纵轴表示土壤有机碳含量,图例表示海拔。无论是哪个土层深度内,海拔越高,土壤有机碳含量增多;无论哪一个海拔高度,土层深度越大,土壤有机碳含量越少。由所学知识可知,高山草甸地区草类茂盛,且容易腐烂,有机碳的输入数量较多;由于高山草甸分布海拔高,气温较低,微生物的分解弱,所以高山草甸带有机碳含量最丰富。

(2)由所学知识可知,土壤有机碳流失主要从气候方面来分析。武夷山位于我国东部季风区,为东北——西南走向;武夷山同一海拔处,东坡位于东南季风迎风坡,受地形抬升作用,降水多,土壤有机碳被流水带走,土壤有机碳含量低;而西坡位于夏季风背风坡,降水少,土壤有机碳的损失少,土壤有机碳含量高,所以土壤有机碳含量东坡少于西坡。

(3)由所学知识可知,要使武夷山山麓土壤有机碳含量增加,可以通过合理的措施提高土壤肥力:借鉴东北平原的秸秆还田,美国的免耕、休耕制度;红壤改良中的在土壤中增施有机肥、培植绿肥作物;还可利用利用沼渣、沼液还田,增加土壤肥力。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。下左图是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。右图是不同气候下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图。读图完成下面小题。

1.与土壤有机质的来源密切相关的因素是( )

A.生物 B.地形

C.降水 D.成土母质

2.能代表草原地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ D.丙与Ⅰ

读土壤的物质分布图,完成下面小题。

3.在土壤的组成物质中,含有腐殖质的是( )

A.① B.② C.③ D.④

4.在土壤的形成和发展中起主导作用的是( )

A.地形 B.岩石 C.气候 D.生物

读某地成土母质分布剖面示意图,完成下面小题。

5.在土壤形成过程中,成土母质决定了( )

A.土壤的厚度 B.土壤矿物质的成分和养分状况 C.土壤的肥力高低 D.腐殖质的含量

6.甲、乙、丙、丁中土壤发育程度最好的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现萎蔫状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水的最低值。下图为我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。读图,完成下面小题。

7.下列因素中,对土壤湿度影响最大的是( )

A.成土母质 B.气候

C.生物 D.地形

8.图中树种抗旱能力最弱的是( )

A.富士苹果 B.山丁子 C.久保桃 D.山桃

某研究性学习小组把甲、乙、丙、丁四份质地不同的土壤堆成形状大小相同的圆锥体,在其中三个土堆上覆盖一层相同的草皮。通过模拟实验观测相同降水强度下土壤质地、植被覆盖与水土流失量的关联性。读实验相关数据和土壤质地的三角坐标示意图。

完成下面小题。

9.甲土壤属于( )

A.砂土 B.壤土 C.黏土 D.粉土

10.实验结果表明,在相同植被覆盖条件下,水土流失最严重的土壤质地( )

A.砂粒与黏粒比重接近 B.黏粒比重小,砂粒比重大

C.粉粒与黏粒比重接近 D.砂粒比重小,黏粒比重大

土壤中有机质的含量与气候密切相关。读土壤有机质含量随温度变化图,据此完成下面小题。

11.东北平原土壤有机质含量高于南方低山丘陵区,其最主要的原因是( )

A.微生物分解作用缓慢 B.地形平坦,土层深厚

C.植被生长量大于南方低山丘陵区 D.成土母质矿物养分多

12.影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还有( )

A.地质 B.岩石 C.生物 D.成土母质

读某地成土母质分布剖面示意图,完成下面小题。

13.在土壤形成过程中,成土母质决定了( )

A.岩石的风化产物洪积物 B.土壤矿物质的成分和养分状况 C.土壤的质地 D.腐殖质的含量

14.甲、乙、丙、丁中土壤发育程度最差的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

读某地森林土壤剖面示意图,完成下面小题。

15.从地面垂直向下,土壤垂直分层顺序正确的是( )

A.有机层、腐殖质层、淀积层、淋溶层、母质层 B.有机层、淋溶层、腐殖质层、淀积层、母质层

C.有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层 D.有机层、淋溶层、淀积层、腐殖质层、母质层

16.图中甲层颜色较浅,是因为( )

A.有机层有机质分解多 B.淋溶层矿物质淋失多

C.母岩层风化碎屑物多 D.腐殖质层枯枝落叶多

17.土壤中的许多营养元素在土壤表层富集,其影响因素是( )

A.成土母质 B.气候 C.生物 D.地形

2021年3月4日我国国家航天局发布了由我国首个火星探测器“天问一号”拍摄的高清火星影像图,火星大气稀薄,其表面布满了大大小小的撞击坑。完成下面小题。

18.与地球相比,火星表面布满撞击坑的原因有( )

①距太阳远 ②离小行星带近 ③大气稀薄 ④物理风化强

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

19.火星土壤是指火星岩石受风化后产生的碎屑物质,火星土壤中( )

A.不含矿物质 B.无成土母质 C.不含有机质人 D.有腐殖质层

仿生态水晶球盆景不是一般的盆景,而是一个自给自足的生态系统。在玻璃球的底部,铺着木炭、土壤和砂石各层,再种上不同种类的微型植物,在种好植物之后,就要浇水,以使植物能够扎根土壤。

读下图,完成下列各题。

20.关于铺设木炭层、土壤层和砂石层的主要目的,叙述正确的是

A.砂石层为植物提供养分 B.木炭层吸水保湿

C.土壤层吸附污染物 D.木炭层保持良好的透气性

21.不能调节土壤温度的是

A.较封闭的球形玻璃盆 B.砂石层 C.疏松的土壤层 D.木炭层

土壤是各种自然地理要素共同作用的产物,土壤有机质含量高低反映了当地自然环境征。完成下列各题。

22.下列地区土壤有机质含量最高的

A.山东半岛温带森林 B.大兴安岭西侧草原

C.西双版纳热带森林 D.内蒙古高原西部荒漠

23.从我国内蒙古东部到西部的天然植被变化体现了地理环境的

A.纬度地带分异规律 B.干湿度地带分异规律

C.垂直分异规律 D.地方性分异规律

读各种成土因素作用示意图,完成下面小题。

24.土壤形成过程中最活跃的因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物 D.成土母质

25.在土壤的发育过程中,成土母质主要影响土壤的( )

A.有机质含量 B.质地 C.发育程度和肥力大小 D.土层厚度

二、填空题

26.土壤功能

(1)联系了四大圈层,是联系____和____的关键环节。

(2)为植物生长提供了____的条件,改变了地理环境。

(3)具有重要的____、____功能。

(4)是人类可以利用的珍贵自然资源。

27.依据下图,回答下列问题。

(1)若d为莫霍界面,飞机平稳飞行时应该与____曲线最为接近。ab之间为____层,该层____问题严重,ba层气温变化特征是____。

(2)若ba层____产生,对(1)题中a线以上的大气层有强烈的影响(极光),那么cd层是____,对应的太阳活动是____,周期是____。

(3)若该区域位于干旱地区的土壤层,需要土壤层具有减少水分渗漏覆一层黏土,也需要减少水分蒸发的作用而覆一层沙土,生长植物需要有机土层,那么黏土层应该为图中____之间(填字母,下同),沙土层应该为图中____之间。

28.生物:影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。____为土壤提供有机质,通过____使营养元素在土壤表层富集。

三、综合题

29.[地理一选修6;环境保护]阅读材料.完成下列要求。

土壤,就像空气、水和阳光一样,在维系人类生存方面,起着至关重要的作用。除了能生长农作物、提供食物,它可以调蓄洪水;可以将能够产生温室气体的碳封存在自己体内,成为陆地生态系统中最大的“碳富豪”;可以作为土壤动物、微生物,甚至人类的栖身之所……如若离开土壤,人类文明将失去生机、难以为继。然而,土壤是近乎不可再生的自然资源,其形成一般都在万年以上,形成一米厚的土壤,需近2万年。

根据材料及所学知识,列举引起土壤问题的人类行为及产生的后果。

30.阅读下列材料,回答问题。

材料一:土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其累积量主要取决于有机质的输入数量及其氧化分解速度、流失等因素,福建省西北部的武夷山,其主峰黄岗山海拔高2158米,植被垂直带谱分布完整,高山草甸带有机碳含量最丰富。

材料二:武夷山不同海拔高度有机碳含量随土层深度的变化情况示意图。

(1)说出不同海拔和不同土层深度土壤有机碳含量主要分布特征并分析高山草甸带有机碳含量最丰富原因。

(2)从流失角度判断武夷山同一海拔东西坡土壤有机碳含量差异并分析原因。

(3)举例说明能够使武夷山山麓土壤有机碳含量增加的人类活动。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.D

1.

根据所学可知,土壤有机质主要有枯枝落叶分解形成,主要来源于生物要素。故选排除BCD项,答案为A。

2.

根据所学可知,草原地区水热条件与森林地区相比较差,因此与森林相比,草原土壤的淋溶层较薄,但有一定厚度,丙为草原土壤的剖面;与森林地区相比,草原地区的地表枯枝落叶少,但草类根系茂密且集中在近地表的土壤中,从而为土壤提供了大量有机质,在土壤上层随深度增加递减较慢,森林地区的树木根系分布很深,但直接提供给土壤表层的有机质不多,有机质主要存在于土壤表层,随深度增加有机质含量迅速下降,因此代表森林的应为Ⅱ曲线,代表草原的应为Ⅰ曲线。综上所述,故选D。

本题考查了土壤的相关知识,要求考生准确获取与解读地理信息、调动与运用地理知识回答问题,难度一般。土壤有机质主要有枯枝落叶分解形成,主要来源于生物要素。

3.B

4.D

3.腐殖质是有机质经微生物分解作用转化而来的,在土壤中的判别标准有二:一是占的容积比较小,二是分布在土壤的表层。B正确。

4.生物除了使土壤中富含有机质外,还加快了岩石的风化,促进了土壤的形成,因此生物在土壤的形成和发展中起主导作用。D正确。

5.B

6.C

5.

成土母质是指地表岩石经风化作用使岩石破碎形成的松散碎屑,物理性质改变所形成疏松的风化物,是形成土壤的基本原始物质,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮)的最初来源,B正确;地形可以决定着土壤层的厚度,A错误;生物是土壤有机物质的来源,与土壤肥力的产生密切相关,C错误;腐殖质的含量主要由生物活动和气候因素决定,成土母质对其影响小,D错误;故选B。

6.

受地形影响,甲、乙两地地势较高,有一定坡度,地表疏松物质的迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤,AB错误;丙地地势较平坦,洪积物在稳定的生物、气候条件下易发育成深厚的土壤,C正确;丁地为基岩,缺少成土母质,土壤发育程度最差。D错误;故选C。

土壤形成过程中,成土母质和地形是比较稳定的影响因素,气候和生物是比较活跃的影响因素,在土壤形成中的作用随着时间的演变而不断变化。高温湿润环境,利于风化壳发育。由低纬度向高纬度,气温降低,风化壳逐渐变薄。

7.B

8.C

7.

本题主要考查地理环境的整体性 。成土母质是土壤形成的物质基础,决定了土壤的性质。生物是土壤有机质的制造者和分解者,是土壤形成和发育过程中最活跃的因素。气候影响土壤的水热状况,对土壤湿度影响最大。地形可以通过控制成土母质、气候及生物因素,对土壤的发育和特性产生强烈的间接影响。故B选项正确,ACD选项错误。故选B。

8.

根据材料,土壤凋萎湿度越低,树种抗旱能 力越强,读图可知,图中四种树种中,山桃的土壤凋萎湿度最低,抗旱能力最强,久保桃的土壤凋萎湿度最高,抗旱能力最弱,故C选项正确,ABD选项错误。故选C。

本题考查影响土壤的因素,考查对图表信息的阅读和提取能力,读图提取信息是解题关键。

9.B

10.D

9.根据表格中甲土壤的质地百分数值,黏粒占35%,砂粒占40%,粉粒占25%,对照三角坐标图,可以判断甲土壤属于壤土区域。B正确。砂土砂粒占60%以上,黏土砂粒占20%,粉土砂粒比例小于20%,ACD错误。故选B。

10.材料信息表明,甲、乙、丙、丁四份质地不同的土壤堆成形状大小相同的圆锥体,在其中三个土堆上覆盖一层相同的草皮。实验结果表明,甲、乙土壤质地相差不大,但乙的水土流失量特别大,表明乙土壤没有覆盖草皮。因此在相同植被覆盖条件下,水土流失最严重的是丁土壤,根据表格中土壤质地百分数值,可以判断丁土壤黏粒比重为67%,砂粒比重占14%,粉粒占19%,说明黏粒比重大,砂粒比重小,D符合题意,排除ABC。故选D。

11.A

12.C

11.根据材料可知,土壤有机质含量与气温密切相关,相比于南方的山区而言,东北平原地区纬度较高,气温相对较低,微生物分解作用缓慢,土壤有机质含量较高,A正确;土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物残体,其含量的高低主要看这些残体积累量的大小,与成土母质关系不大,地形平坦不是主要影响因素,BD错;南方低山丘陵地区水热条件更好,植物生长量更大,C错。故选A。

12.根据上题可知,土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物残体,因此影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还与生物有关,C正确;与地质、岩石、成土母质等关系不大。故选C。

13.B

14.D

13.

成土母质在土壤形成过程中的作用:影响成土过程的速度,性质和方向;母质影响土壤的物理性质;不同母质上形成的土壤,其养分,质地情况有所不同;母质影响土壤的矿物组成和机械组成。B正确,ACD错误。故选B。

14.

受地形影响,甲、乙两地地势较高,有一定坡度,地表疏松物质的迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤;丙地地势较平坦,洪积物在稳定的生物、气候条件下易发育成深厚的土壤;丁地为基岩,缺少成土母质,土壤发育程度最差。D正确,故选D。

本题考查土壤的形成过程。解题以了解土壤的成土母质为前提,结合其他影响因素判断土壤的发育程度。

15.C

16.B

17.C

15.

森林植被下,有机质主要以地表枯枝落叶的形式进入土壤,明显集中在土壤表层,有机层位于地表;腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑或黑色,位于有机层之下;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,位于腐殖质层之下;淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次,位于淋溶层之下;母质层是指土层下部的层次,是未经受土壤发育过程的显著影响的土壤母质。从地面垂直向下,土壤垂直分层顺序正确的是有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层,C正确,ABD错误。故选C。

16.

图中最下方是母质层,其上应为淀积层,甲位于淀积层之上,结合所学地理知识可知,甲应为淋溶层。图中甲层是淋溶层,由于溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,本层矿物质淋失,颜色较浅,B正确。有机层以分解和半分解的有机质为主,A错误。母岩层位于最下部,对淋溶层颜色较浅影响不大,C错误。有机层枯枝落叶多,D错误。故选B。

17.

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,没有生物的作用,就不可能形成土壤。生物残体为土壤提供有机质。有机质在微生物作用下转化为腐殖质。植物可把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层。这种生物循环不断进行,使营养元素在土壤表层富集。C正确。成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮)的最初来源,气候可以通过影响岩石风化过程以及植被类型等间接地影响土壤的形成和发育,地形地形对土壤形成的影响主要是通过引起物质、能量的再分配而间接地作用于土壤的,但成土母质、气候、地形不是营养元素在土壤表层富集的影响因素,ABD错误。故选C。

土壤垂直分层

18.B

19.C

18.

与地球相比,火星距太阳远并不会对陨石坑的数量产生影响,①错;小行星带位于火星轨道与木星轨道之间,火星离小行星带近,被陨石撞击的可能性大,②正确;地球有浓密的大气,陨石在掉落过程中与大摩擦、燃烧,基本都烧完或者解体成小块了,真正能够落到地面并形成陨石坑的非常少,火星虽然同样有大气层,但因火星的体积和质量比地球小得多,引力小,大气层稀薄得多,所以不以将陨石燃烧怠尽,③正确。物理风化强弱与够撞击坑关系较小,④错误。B项的②③正确,ACD错误。故选B。

19.

岩石风化之后产生的碎屑物质,具有岩石的一些属性,含有矿物质,A错误;成土母质是在岩石风化之后产生的碎屑物质的基础上形成的,火星岩石风化之后土壤中有成土母质,B错误;土壤中的有机质和腐殖质层都主要来自于生物的枯枝落叶和微生物的分解作用,火星上没有生物生存,所以火星土壤中不含有机质和腐殖质层,C正确,D错误。故选C。

我国东北地区黑土肥沃的主要原因:纬度高,气温低,有机质分解缓慢,土壤中有机质含量高,所以土壤肥沃。

我国南方丘陵地区的红壤特点及改良措施:土壤呈酸性,可添加熟石灰进行酸碱中和;土质黏重,可掺沙子进行改善;土壤贫瘠,可增施有机肥。

20.B

21.D

20.根据图示可知,表层为砂石,空隙较大,可以保持良好的透气性,故A项错误。最下层为木炭层,木炭具有很强的吸附能力,一方面可以吸水保湿,另一方面可以吸附污染物质,故B项正确。中间层为土壤层,是营养物质的主要供应地,故C项错误。最下层为木炭层,木炭具有很强的吸附能力,一方面可以吸水保湿,另一方面可以吸附污染物质,故D项错误。故选B。

21.土壤温度主要取决于土壤热量的收支和土壤本身的热性质。玻璃盆能够传导热量,通过吸收和损失热量对土壤的热量进行调节,故A项能调节。砂石层空隙较大,水少气多,从而能够对土壤温度产生影响,故B项能调节。疏松的土壤能够通气透水,蓄水保温,对土壤温度产生一定的影响,故C项能调节。木炭层主要是蓄水层,水分较多,而且位于底层,对土壤温度影响较小,故D项不能调节。根据题干要求应选择说法不能调节土壤温度的选项,故符合题意的选项应为D。故选D。

22.B

23.B

22.土壤有机质多少与枯枝落叶多少及热量条件有关。温度较低的地方,微生物作用慢。有机质积累多,高温湿润的地区虽然生物的生长量大,但由于微生物活动旺盛,故土壤积累的有机质少。大兴安岭西侧草原,草类茂盛,草类植被的根系主要集中表层,枯枝落叶多,而且该地纬度较高,微生物作用慢,有机质积累多,故选B项。

23.从我国内蒙古东部到西部,由于距海远近不同,导致降水多少不同,从导致自然带呈现出由森林-草原-荒漠的递变规律,属于干湿度地带分异规律,故选B项。

24.C

25.B

24.

根据所学知识分析,土壤是多个自然要素共同作用形成的,其中土壤形成过程中最活跃的因素是生物;生物通过光合作用合成有机物,有机物能够在微生物作用下形成腐殖质,为土壤提供肥力。故选C。

25.

在土壤的发育过程中,成土母质主要为土壤提供矿物质,影响土壤的物理性质和化学组成,即土壤的质地。故选B。

本题考查了影响土壤形成的因素,属于基础性知识的考查,需要在理解的基础上加以记忆。

26. 有机界 无机界 扎根立足 蓄水 保水

27.(1) b 平流层 臭氧空洞 高度升高,气温递增

(2) 太阳风 光球层 太阳黑子 11年

(3) cd ab

本题一图多用,涉及大气的垂直分层、太阳大气分层及太阳活动、土壤等知识。重点考查学生调动和运用知识的能力,体现了综合思维和地理实践能力的学科素养。难度虽然不大,但头绪众多,解答时应认真、仔细。

(1)

据图可知,若d为莫霍界面,则cd之间为地壳,cb之间为对流层,ab之间为平流层,飞机在平流层的底部飞行,故飞机平稳飞行时应该与b曲线最为接近。位于平流层中的臭氧对太阳辐射中的紫外线具有很强的吸收作用,而大量的紫外线照射地表会影响人类和动物的健康,因而臭氧层被誉为“生命的保护伞”,但近年来,平流层臭氧含量不断减少,因此ab(平流层)严重的问题是臭氧空洞。平流层温度变化特征为高度越高,气温越高。

(2)

据上题分析可知,(1)题中a以上为高层大气,存在电离层,当高层大气剧烈扰动,则出现了极光,则应该是太阳风产生。太阳大气从里向外依次分为光球层、色球层和日冕层。太阳风出现在日冕层,故ab层为日冕层、bc层对应色球层、cd层应该是光球层。光球层的太阳活动的标志为太阳黑子,周期为11年。

(3)

沙土透水,主要在地表,黏土防止水分渗漏,应该在底层。故黏土层应该为图中cd之间,沙土层应该为图中ab之间。

28. 不断 生物循环

29.破坏土壤行为:过度开垦、过度放牧、过度樵采造成土地荒漠化;不合理灌溉引起土壤盐渍化;工业废水、废渣等乱排乱倒引起土壤污染;破坏植被引起水土流失;农药化肥过量使用导致土壤板结、土壤污染等

后果:土地生产力下降农业减产;土壤污染使农作物遭受污染,进而引发疾病;旱灾,洪涝灾害频繁;生物多样性减少等。

本题主要考查导致土壤问题的原因以及后果,学科素养方面注重考查综合思维和地理实践力。

【详解】

导致土壤问题的人为因素主要是过度开垦,过度放牧,不合理利用,污染土壤等等,导致生态环境脆弱,土壤遭受损失,不合理的灌溉和施肥,导致土壤肥力下降,土壤退化等等;以及工农业废水和垃圾的堆放,严重影响了土壤的质量。造成的后果主要从粮食问题,温室气体,生物多样性,以及调蓄洪水方面进行回答;土壤减少的话,那么可耕作的土地会减少,粮食问题会更加严峻;土壤对温室气体的吸收作用减弱,将导致全球气候变暖加剧;土壤也是生物的栖息场所,土壤被破坏也会导致生物多样性减少,以及土壤的蓄洪能力下降等等危害。

关于土壤

有机质含量的多少是衡量土壤肥力高低的一个重要标志,它和矿物质紧密地结合在一起。有机质的组成中绝大部分为腐殖质,腐殖质的作用主要有:作物养分的主要来源、增强土壤吸肥保水能力、改良土壤物理性质和促进土壤植物的生长。土壤是一个疏松多孔体,其中布满着大大小小蜂窝状的孔隙。存在于土壤毛管孔隙中的水分能被作物直接吸收利用,同时,还能溶解和输送土壤养分。土壤空气既可以促进土壤形成,又促进作物生长,调节土壤温度和促进根系呼吸作用。

30.(1)土壤有机碳含量随海拔升高而增多;土壤有机碳含量随土层深度增加而减少。高山草甸由于容易腐烂,有机碳的输入数量较多;海拔高,气温低,氧化分解慢。

(2)东坡少于西坡;东坡位于东南季风迎风坡,降水多,流失多;西坡位于东南季风背风坡,降水少,流失少。

(3)秸秆还田;免耕制度(休耕制度);增施有机肥(农家肥);种植绿肥;沼渣、沼液还田。

本题以土壤有机碳为背景,考查了土壤有机碳分布的特点、成因、及人类活动的影响。旨在考查学生的读析图文的能力及知识迁移能力。

【详解】

(1)从图中可以看出,图示横轴表示土层深度,纵轴表示土壤有机碳含量,图例表示海拔。无论是哪个土层深度内,海拔越高,土壤有机碳含量增多;无论哪一个海拔高度,土层深度越大,土壤有机碳含量越少。由所学知识可知,高山草甸地区草类茂盛,且容易腐烂,有机碳的输入数量较多;由于高山草甸分布海拔高,气温较低,微生物的分解弱,所以高山草甸带有机碳含量最丰富。

(2)由所学知识可知,土壤有机碳流失主要从气候方面来分析。武夷山位于我国东部季风区,为东北——西南走向;武夷山同一海拔处,东坡位于东南季风迎风坡,受地形抬升作用,降水多,土壤有机碳被流水带走,土壤有机碳含量低;而西坡位于夏季风背风坡,降水少,土壤有机碳的损失少,土壤有机碳含量高,所以土壤有机碳含量东坡少于西坡。

(3)由所学知识可知,要使武夷山山麓土壤有机碳含量增加,可以通过合理的措施提高土壤肥力:借鉴东北平原的秸秆还田,美国的免耕、休耕制度;红壤改良中的在土壤中增施有机肥、培植绿肥作物;还可利用利用沼渣、沼液还田,增加土壤肥力。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里