5.4核裂变与核聚变(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 5.4核裂变与核聚变(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-25 20:02:21 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

5.4 核裂变与核聚变

核反应

电子

原子核

在核物理学中,原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应。

问题:

较重的核分裂成中等大小的核,较小

的核合并成中等大小的核的过程中,都有可能释放出能量。核电站以及原子弹、氢弹等核武器,利用的就是这些核能。在这些装置中,核能是怎样被转化和使用的呢?

20世纪30年代,物理学家的一个重大发现改变了人类

历史。原子核在“分裂或聚合”时,会释放出惊人的能量。

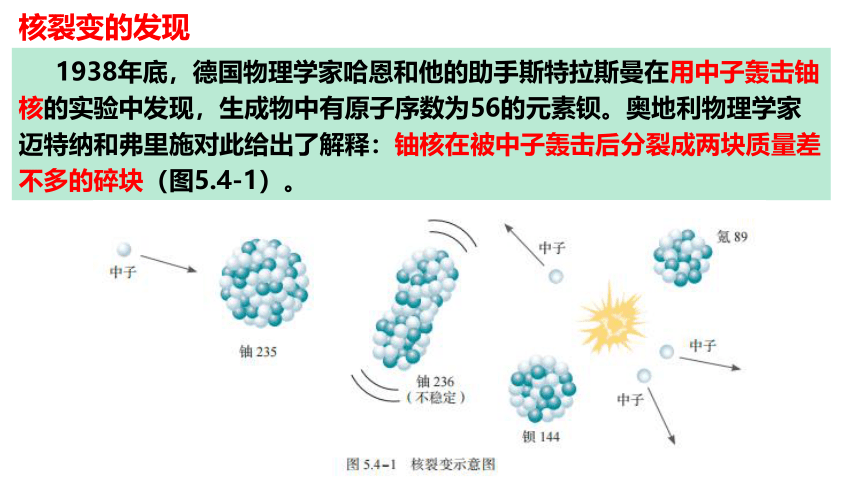

核裂变的发现

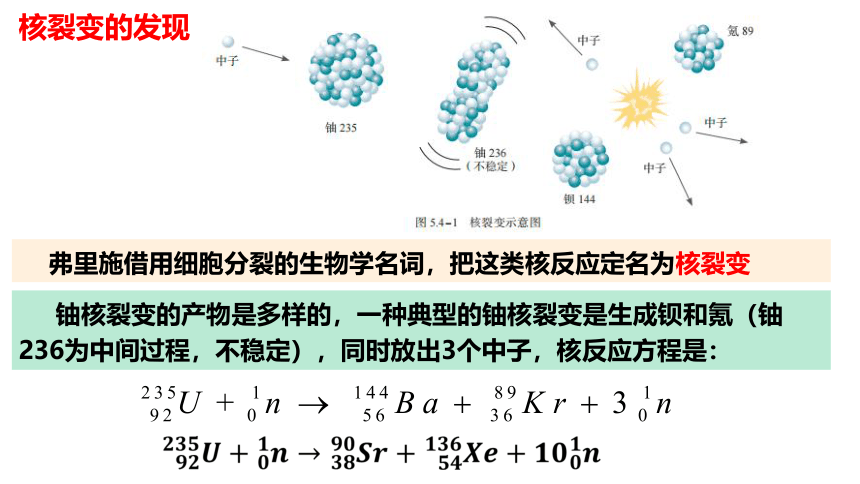

1938年底,德国物理学家哈恩和他的助手斯特拉斯曼在用中子轰击铀核的实验中发现,生成物中有原子序数为56的元素钡。奥地利物理学家迈特纳和弗里施对此给出了解释:铀核在被中子轰击后分裂成两块质量差不多的碎块(图5.4-1)。

核裂变的发现

弗里施借用细胞分裂的生物学名词,把这类核反应定名为核裂变

铀核裂变的产物是多样的,一种典型的铀核裂变是生成钡和氪(铀236为中间过程,不稳定),同时放出3个中子,核反应方程是:

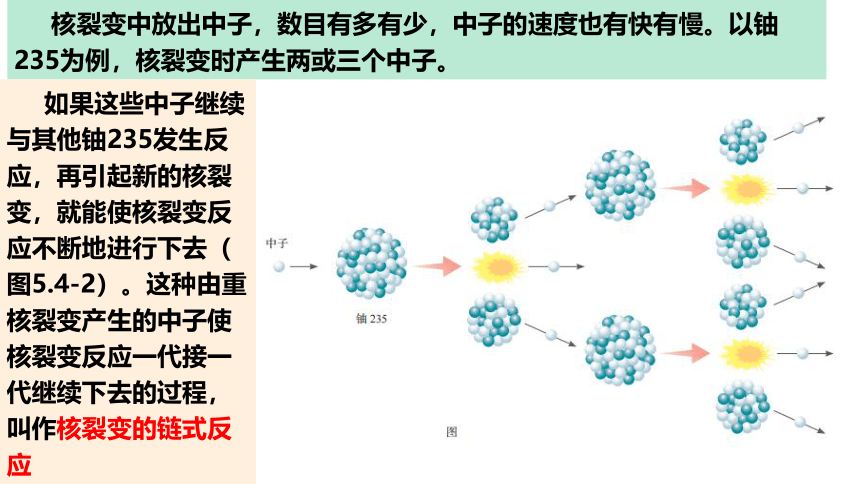

核裂变中放出中子,数目有多有少,中子的速度也有快有慢。以铀235为例,核裂变时产生两或三个中子。

如果这些中子继续与其他铀235发生反应,再引起新的核裂变,就能使核裂变反应不断地进行下去(图5.4-2)。这种由重核裂变产生的中子使核裂变反应一代接一代继续下去的过程,叫作核裂变的链式反应

核裂变的发现

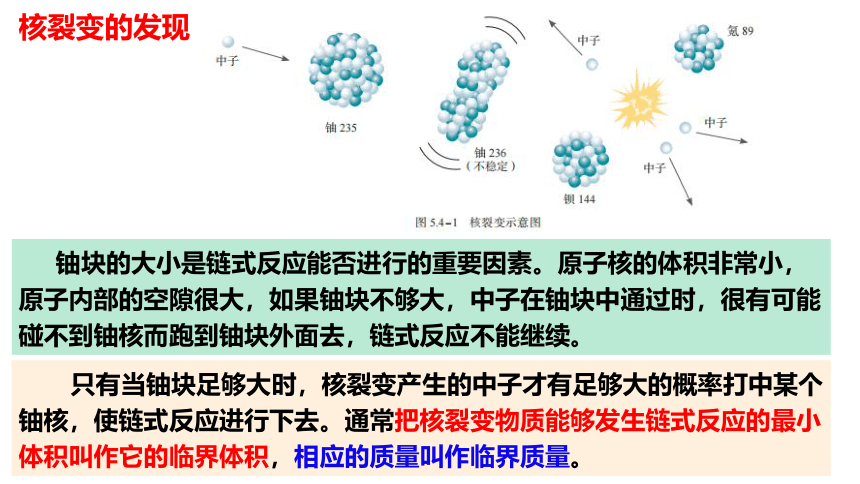

只有当铀块足够大时,核裂变产生的中子才有足够大的概率打中某个铀核,使链式反应进行下去。通常把核裂变物质能够发生链式反应的最小体积叫作它的临界体积,相应的质量叫作临界质量。

铀块的大小是链式反应能否进行的重要因素。原子核的体积非常小,原子内部的空隙很大,如果铀块不够大,中子在铀块中通过时,很有可能碰不到铀核而跑到铀块外面去,链式反应不能继续。

核裂变的发现

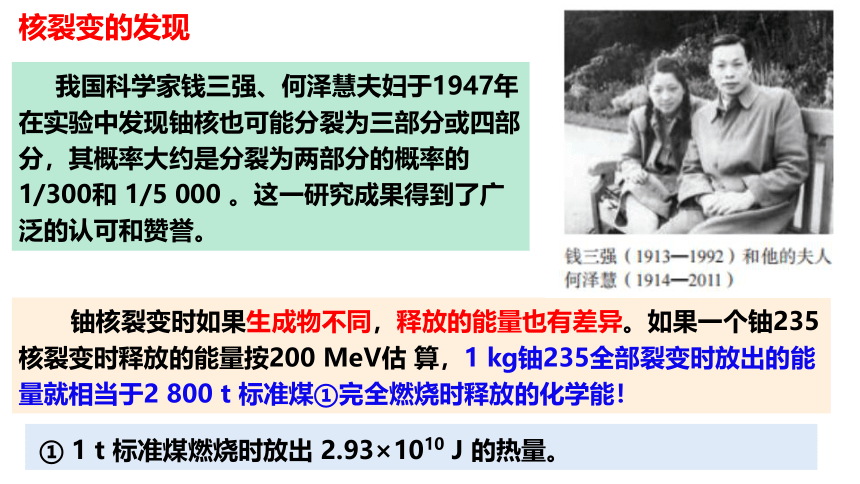

铀核裂变时如果生成物不同,释放的能量也有差异。如果一个铀235核裂变时释放的能量按200 MeV估 算,1 kg铀235全部裂变时放出的能量就相当于2 800 t 标准煤①完全燃烧时释放的化学能!

我国科学家钱三强、何泽慧夫妇于1947年在实验中发现铀核也可能分裂为三部分或四部分,其概率大约是分裂为两部分的概率的 1/300和 1/5 000 。这一研究成果得到了广泛的认可和赞誉。

① 1 t 标准煤燃烧时放出 2.93×1010 J 的热量。

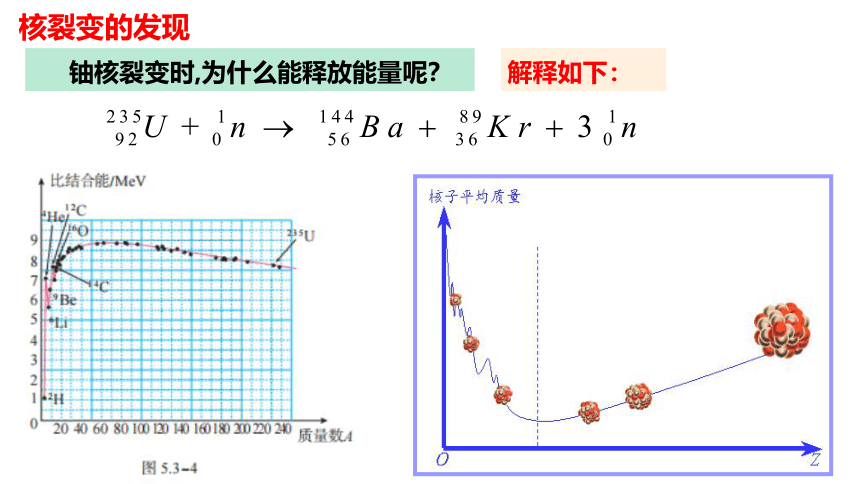

核裂变的发现

解释如下:

铀核裂变时,为什么能释放能量呢?

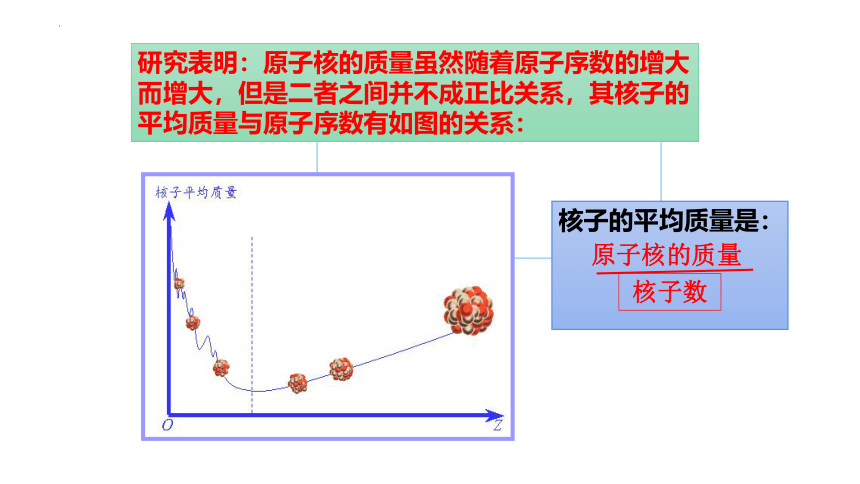

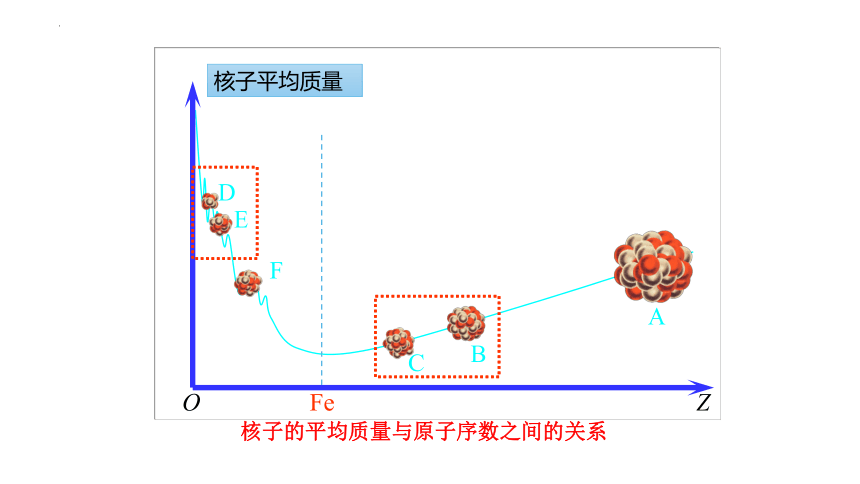

研究表明:原子核的质量虽然随着原子序数的增大而增大,但是二者之间并不成正比关系,其核子的平均质量与原子序数有如图的关系:

核子的平均质量是:

原子核的质量

核子数

核子平均质量

核子的平均质量与原子序数之间的关系

+

→

+

+

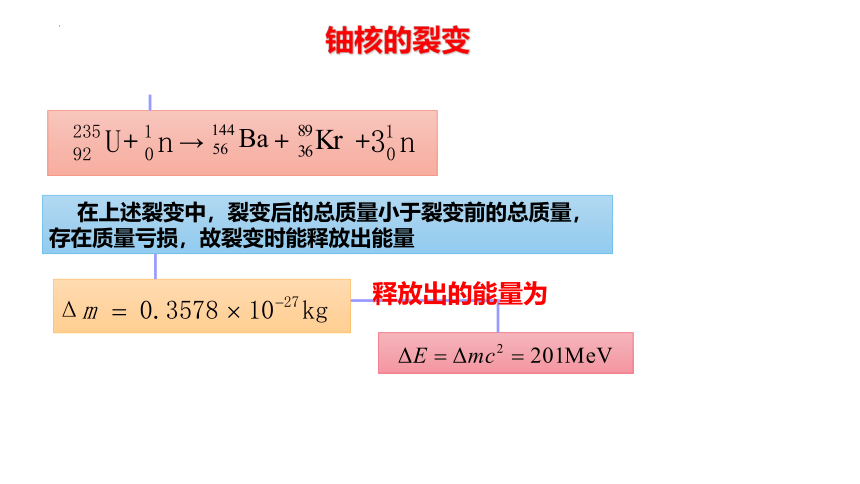

? 在上述裂变中,裂变后的总质量小于裂变前的总质量,存在质量亏损,故裂变时能释放出能量

铀核的裂变

释放出的能量为

在这个反应中释放的能量还可能计算如下:

裂变以前:

U 235.0439u

n 1.0087u

236.0526u

裂变以后:

Sr 89.9077u

Xe 135.9072u

10n 10.0867u

235.9016u

反应过程中质量减少了△m=0.1510u

△E= △mc2=141MeV

说明:如果1千克铀全部裂变,它放出的能量就相当于2800吨优质煤完全燃烧时放出的化学能。

反应中释放的能量:

△E= △mc2=141MeV

原子弹

原子弹是利用重核裂变的链式反应制成的,在极短时间内能够释放大量核能,发生猛烈爆炸。

原子弹的燃料是铀235或钚239。在天然铀中只有0.7%的铀235,剩下的99.3%是不易核裂变的铀238。为得到高浓度的铀235,就必须进行同位素分离,形成铀235含量较高的浓缩铀。钚239在自然界并不存在,人们利用核反应堆中产生的中子打击铀238,生成物衰变后成为钚239,然后再利用化学方法将钚239从铀238中分离出来。

原子弹

图5.4-3是“内爆式”原子弹结构图。核燃料一般被分成若干块放置,每块的体积都小于临界体积。它的外部安放化学炸药,引爆时利用化学炸药爆炸的冲击波将核燃料压缩至高密度的超临界状态,聚心冲击波同时压缩放在核燃料球心的中子源,使它释放中子,引起核燃料的链式反应。其中,中子源的四周用铀238做成中子反射层,使逸出燃料区的部分中子返回,从而,降低中子逃逸率以减小临界质量,节省核燃料。

原子弹

“小玩意儿”钚装药重6.1千克,TNT当量2.2万吨,试验中产生了上千万度的高温和数百亿个大气压,致使一座30米高的铁塔被熔化为气体,并在地面上形成一个巨大的弹坑。

在半径为400米的范围内,沙石被熔化成了黄绿色的玻璃状物质,半径为1600米的范围内,所有的动物全部死亡

“原子弹之父” 奥本海默在核爆观测站里感到十分震惊,他想起了印度一首古诗:“漫天奇光异彩,有如圣灵逞威,只有一千个太阳,才能与其争辉.我是死神,我是世界的毁灭者。”

??美国原子弹突袭广岛和长崎造成了巨大的毁伤.在长崎投掷的原子弹爆炸后形成的蘑菇状云团,爆炸产生的气流、烟尘直冲云天,高达12英里多.广岛市区80%的建筑化为灰烬,64000人丧生,72000人受伤,伤亡总人数占全市总人口的53%.长崎市60%的建筑物被摧毁,伤亡86000人,占全市37% 。

(1)核爆炸瞬时效应防护。

对核袭击的防护大致可分为两大类。

①利用工事进行掩蔽

②在开阔地面上的人员,当发现核爆闪光时,立即背向爆心卧倒,可减轻伤害。

(2)放射性污染防护。

①避开在污染区或高照射量率的地区行动

③人员通过污染区时尽量乘坐车辆,在污染区作业时要尽量缩短时间

②及时穿戴个人防护器材,防止人体受污染

④进入污染区执行任务的人员,可服用抗辐射药,以减少放射性物质在人体内的存留

核防护

反应堆与核电站

解决能源危机根本途径——核能

原子核的链式反应也可以在人工控制下进行。这样,释放的核能就可以为人类的和平建设服务。其实,在第一个原子弹制成以前,科学家们已经实现了核能的可控释放。

1942 年,美籍意大利物理学家费米就主持建立了世界上第一个称为

“核反应堆”的装置,首次通过可控制的链式反应实现了核能的释放。

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

链式反应的应用——

核电站慢中子反应堆

图 5.4-4 是当前普遍使用的“热中子(慢中子)”核反应堆的示意图。实际上,中子的速度不能太快,否则会与铀 235“擦肩而过”,铀核不能“捉”住它,不能发生核裂变。实验证明,速度与热运动速度相当的中子最适于引发核裂变。这样的中子就是“热中子”,或称慢中子。

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

慢化剂: 但是,核裂变产生的是速度很大的快中子,因此,还要设法使快中子减速。为此,在铀棒周围要放“慢化剂”,快中子跟慢化剂中的原子核碰撞后,中子能量减少,变为慢中子。常用的慢化剂有石墨、重水和普通水(也叫轻水)。

热中子反应堆的核燃料是铀棒,成分是天然铀或浓缩铀(铀 235 的含量占2% 4%)

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

控制棒:为了调节中子数目以控制反应速度,还需要在铀棒之间插进一些镉棒。镉吸收中子的能力很强,当反应过于激烈时,将镉棒插入深一些,让它多吸收一些中子,链式反应的速度就会慢一些。这种镉棒叫作控制棒。

核燃料发生核裂变释放的能量使反应区温度升高。水或液态的金属钠等流体在反应堆内外循环流动,把反应堆内的热量传输出去,用于发电,同时也使反应堆冷却。

如图 5.4-5,反应堆放出的热使水变成水蒸气,这些高温高压的蒸汽推动汽轮发电机发电。这一部分的工作原理跟火力发电站相同。

第一回路中的水被泵压入反应堆,通过堆芯时核反应放出的热使水的内能增加,水温升高,进入热交换器后,

把热量传给第二回路的水,然后又被泵压回反应堆里。

在热交换器内,第二回路中的水被加热生成高温高压蒸汽,驱动汽轮机运转。

反应堆与核电站

在核电站中,只要“烧”掉一支铅笔那么多的核燃料,释放的能量就相当于 10 t 标准煤完全燃烧放出的热。一座百万千瓦级的核电站,每年只消耗 30 t 左右的浓缩铀,而同样功率的火电站,每年要烧煤 2.5×106t !

建造核电站时需要特别注意防止放射线和放射性物质的泄漏,以避免射线对人体的伤害和放射性物质对水源、空气和工作场所造成放射性污染。为此,在反应堆的外面需要修建很厚的水泥层,用来屏蔽裂变产物放出的各种射线。核反应堆中的核废料具有很强的放射性,需要装入特制的容器,深埋地下。

核能----解决能源危机的根本途径

核发电量占总发电比例最多的10个国家是:

法国 75%

立陶宛 73.1%

比利时 57.7%

保加利亚 47.1%

斯洛伐克 47%

瑞典 46.8%

乌克兰 43.8%

韩国 42.8%

匈牙利 38.3%

亚美尼亚 36.4%

核聚变

两个轻核结合成质量较大的核,这样的核反应叫作核聚变

如图5.4-6,一个氘核与一个氚核聚合成一个氦核的同时放出一个中子,释放17.6 MeV的能量,平均每个核子放出的能量在3 MeV以上,比核裂变反应中平均每个核子放出的能量大3 4倍。这时的核反应方

程是

核聚变

思考与讨论:要使轻核发生核聚变,必须使它们的距离达到 10-15m 以内,核力才能起作用。由于原子核都带正电,要使它们接近到这种程度,必须克服巨大的库仑斥力。也就是说,原子核要有很大的动能才会“撞”到一起。什么办法能使大量原子核获得足够的动能而发生核聚变呢?

有一种办法,就是把它们加热到很高的温度。当物质的温度达到几百万开尔文时,剧烈的热运动使得一部分原子核具有足够的动能,可以克服库仑斥力,碰撞时十分接近,发生核聚变。因此,核聚变又叫热核反应。热核反应一旦发生,就不再需要外界给它能量,靠自身产生的热就会使反应继续下去。

核聚变

实际上,热核反应在宇宙中时时刻刻地进行着,太阳就是一个巨大的热核反应堆(图5.4-7)。太阳的主要成分是氢。太阳的中心温度达1.6×107

K。在这样的高温下,氢核聚变成氦核的反应不停地进行着,不断地放出能量。太阳每秒辐射出的能量约为3.8×1026 J,相当于1 000亿亿吨煤燃烧所放出的能量

其中20亿分之一左右的能量被地球接收。现在地球上消耗的能量,追根溯源,绝大部分还是来自太阳,即太阳内部核聚变时释放的核能

核聚变

太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。它每秒有7亿吨原子核参与反应。科学家估计,太阳的这种“核燃烧”还能维持几十亿年。当然,与人类历史相比,这个时间很长很长!太阳的寿命已经有50亿年了

核聚变

目前,人工产生的热核反应主要用在核武器上,那就是氢弹。氢弹原理如图5.4-8所示,首先由化学炸药引爆原子弹,再由原子弹爆炸产生的高温高压引发热核爆炸。

此外,人们也一直在努力尝试实现可控的人工核聚变,进而利用核聚变中的能源。与核裂变相比,核聚变有很多优点。

第一,轻核聚变产能效率高,也就是说,相同质量的核燃料,反应中产生的能量比较多。

第二,地球上核聚变燃料氘和氚储量丰富。

第三,轻核聚变更为安全、清洁。

核聚变

然而,核聚变需要的温度太高,地球上没有任何容器能够经受如此高的温度。这构成了实现可控核聚变的主要困难。为了解决这个难题,科学家设想了两种方案,即磁约束和惯性约束。

磁约束 带电粒子运动时,在匀强磁场中会由于洛伦兹力的作用而不飞散,因此有可能利用磁场来约束参加反应的物质,这就是磁约束。如图5.4-9,环流器(即tokamak,音译为托卡马克)是目前性能最好的一种磁约束装置。

核聚变

图5.4-10是中国科学院的环流器装置EAST。

核聚变

惯性约束 利用核聚变物质的惯性进行约束。在惯性约束下,可以用高能量密度的激光或X射线从各个方向照射参加反应物质,使它们“挤”在一起发生反应。由于核聚变反应的时间非常短,被“挤”在一起的核聚变物质因自身的惯性还来不及扩散就完成了核反应

在我国,中国工程物理研究院等单位建造了“神光Ⅲ”激光约束核聚变研究装置。总的来说,实现受控核聚变还有一段很长的路要走

5.4 核裂变与核聚变

核反应

电子

原子核

在核物理学中,原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应。

问题:

较重的核分裂成中等大小的核,较小

的核合并成中等大小的核的过程中,都有可能释放出能量。核电站以及原子弹、氢弹等核武器,利用的就是这些核能。在这些装置中,核能是怎样被转化和使用的呢?

20世纪30年代,物理学家的一个重大发现改变了人类

历史。原子核在“分裂或聚合”时,会释放出惊人的能量。

核裂变的发现

1938年底,德国物理学家哈恩和他的助手斯特拉斯曼在用中子轰击铀核的实验中发现,生成物中有原子序数为56的元素钡。奥地利物理学家迈特纳和弗里施对此给出了解释:铀核在被中子轰击后分裂成两块质量差不多的碎块(图5.4-1)。

核裂变的发现

弗里施借用细胞分裂的生物学名词,把这类核反应定名为核裂变

铀核裂变的产物是多样的,一种典型的铀核裂变是生成钡和氪(铀236为中间过程,不稳定),同时放出3个中子,核反应方程是:

核裂变中放出中子,数目有多有少,中子的速度也有快有慢。以铀235为例,核裂变时产生两或三个中子。

如果这些中子继续与其他铀235发生反应,再引起新的核裂变,就能使核裂变反应不断地进行下去(图5.4-2)。这种由重核裂变产生的中子使核裂变反应一代接一代继续下去的过程,叫作核裂变的链式反应

核裂变的发现

只有当铀块足够大时,核裂变产生的中子才有足够大的概率打中某个铀核,使链式反应进行下去。通常把核裂变物质能够发生链式反应的最小体积叫作它的临界体积,相应的质量叫作临界质量。

铀块的大小是链式反应能否进行的重要因素。原子核的体积非常小,原子内部的空隙很大,如果铀块不够大,中子在铀块中通过时,很有可能碰不到铀核而跑到铀块外面去,链式反应不能继续。

核裂变的发现

铀核裂变时如果生成物不同,释放的能量也有差异。如果一个铀235核裂变时释放的能量按200 MeV估 算,1 kg铀235全部裂变时放出的能量就相当于2 800 t 标准煤①完全燃烧时释放的化学能!

我国科学家钱三强、何泽慧夫妇于1947年在实验中发现铀核也可能分裂为三部分或四部分,其概率大约是分裂为两部分的概率的 1/300和 1/5 000 。这一研究成果得到了广泛的认可和赞誉。

① 1 t 标准煤燃烧时放出 2.93×1010 J 的热量。

核裂变的发现

解释如下:

铀核裂变时,为什么能释放能量呢?

研究表明:原子核的质量虽然随着原子序数的增大而增大,但是二者之间并不成正比关系,其核子的平均质量与原子序数有如图的关系:

核子的平均质量是:

原子核的质量

核子数

核子平均质量

核子的平均质量与原子序数之间的关系

+

→

+

+

? 在上述裂变中,裂变后的总质量小于裂变前的总质量,存在质量亏损,故裂变时能释放出能量

铀核的裂变

释放出的能量为

在这个反应中释放的能量还可能计算如下:

裂变以前:

U 235.0439u

n 1.0087u

236.0526u

裂变以后:

Sr 89.9077u

Xe 135.9072u

10n 10.0867u

235.9016u

反应过程中质量减少了△m=0.1510u

△E= △mc2=141MeV

说明:如果1千克铀全部裂变,它放出的能量就相当于2800吨优质煤完全燃烧时放出的化学能。

反应中释放的能量:

△E= △mc2=141MeV

原子弹

原子弹是利用重核裂变的链式反应制成的,在极短时间内能够释放大量核能,发生猛烈爆炸。

原子弹的燃料是铀235或钚239。在天然铀中只有0.7%的铀235,剩下的99.3%是不易核裂变的铀238。为得到高浓度的铀235,就必须进行同位素分离,形成铀235含量较高的浓缩铀。钚239在自然界并不存在,人们利用核反应堆中产生的中子打击铀238,生成物衰变后成为钚239,然后再利用化学方法将钚239从铀238中分离出来。

原子弹

图5.4-3是“内爆式”原子弹结构图。核燃料一般被分成若干块放置,每块的体积都小于临界体积。它的外部安放化学炸药,引爆时利用化学炸药爆炸的冲击波将核燃料压缩至高密度的超临界状态,聚心冲击波同时压缩放在核燃料球心的中子源,使它释放中子,引起核燃料的链式反应。其中,中子源的四周用铀238做成中子反射层,使逸出燃料区的部分中子返回,从而,降低中子逃逸率以减小临界质量,节省核燃料。

原子弹

“小玩意儿”钚装药重6.1千克,TNT当量2.2万吨,试验中产生了上千万度的高温和数百亿个大气压,致使一座30米高的铁塔被熔化为气体,并在地面上形成一个巨大的弹坑。

在半径为400米的范围内,沙石被熔化成了黄绿色的玻璃状物质,半径为1600米的范围内,所有的动物全部死亡

“原子弹之父” 奥本海默在核爆观测站里感到十分震惊,他想起了印度一首古诗:“漫天奇光异彩,有如圣灵逞威,只有一千个太阳,才能与其争辉.我是死神,我是世界的毁灭者。”

??美国原子弹突袭广岛和长崎造成了巨大的毁伤.在长崎投掷的原子弹爆炸后形成的蘑菇状云团,爆炸产生的气流、烟尘直冲云天,高达12英里多.广岛市区80%的建筑化为灰烬,64000人丧生,72000人受伤,伤亡总人数占全市总人口的53%.长崎市60%的建筑物被摧毁,伤亡86000人,占全市37% 。

(1)核爆炸瞬时效应防护。

对核袭击的防护大致可分为两大类。

①利用工事进行掩蔽

②在开阔地面上的人员,当发现核爆闪光时,立即背向爆心卧倒,可减轻伤害。

(2)放射性污染防护。

①避开在污染区或高照射量率的地区行动

③人员通过污染区时尽量乘坐车辆,在污染区作业时要尽量缩短时间

②及时穿戴个人防护器材,防止人体受污染

④进入污染区执行任务的人员,可服用抗辐射药,以减少放射性物质在人体内的存留

核防护

反应堆与核电站

解决能源危机根本途径——核能

原子核的链式反应也可以在人工控制下进行。这样,释放的核能就可以为人类的和平建设服务。其实,在第一个原子弹制成以前,科学家们已经实现了核能的可控释放。

1942 年,美籍意大利物理学家费米就主持建立了世界上第一个称为

“核反应堆”的装置,首次通过可控制的链式反应实现了核能的释放。

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

链式反应的应用——

核电站慢中子反应堆

图 5.4-4 是当前普遍使用的“热中子(慢中子)”核反应堆的示意图。实际上,中子的速度不能太快,否则会与铀 235“擦肩而过”,铀核不能“捉”住它,不能发生核裂变。实验证明,速度与热运动速度相当的中子最适于引发核裂变。这样的中子就是“热中子”,或称慢中子。

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

慢化剂: 但是,核裂变产生的是速度很大的快中子,因此,还要设法使快中子减速。为此,在铀棒周围要放“慢化剂”,快中子跟慢化剂中的原子核碰撞后,中子能量减少,变为慢中子。常用的慢化剂有石墨、重水和普通水(也叫轻水)。

热中子反应堆的核燃料是铀棒,成分是天然铀或浓缩铀(铀 235 的含量占2% 4%)

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

控制棒:为了调节中子数目以控制反应速度,还需要在铀棒之间插进一些镉棒。镉吸收中子的能力很强,当反应过于激烈时,将镉棒插入深一些,让它多吸收一些中子,链式反应的速度就会慢一些。这种镉棒叫作控制棒。

核燃料发生核裂变释放的能量使反应区温度升高。水或液态的金属钠等流体在反应堆内外循环流动,把反应堆内的热量传输出去,用于发电,同时也使反应堆冷却。

如图 5.4-5,反应堆放出的热使水变成水蒸气,这些高温高压的蒸汽推动汽轮发电机发电。这一部分的工作原理跟火力发电站相同。

第一回路中的水被泵压入反应堆,通过堆芯时核反应放出的热使水的内能增加,水温升高,进入热交换器后,

把热量传给第二回路的水,然后又被泵压回反应堆里。

在热交换器内,第二回路中的水被加热生成高温高压蒸汽,驱动汽轮机运转。

反应堆与核电站

在核电站中,只要“烧”掉一支铅笔那么多的核燃料,释放的能量就相当于 10 t 标准煤完全燃烧放出的热。一座百万千瓦级的核电站,每年只消耗 30 t 左右的浓缩铀,而同样功率的火电站,每年要烧煤 2.5×106t !

建造核电站时需要特别注意防止放射线和放射性物质的泄漏,以避免射线对人体的伤害和放射性物质对水源、空气和工作场所造成放射性污染。为此,在反应堆的外面需要修建很厚的水泥层,用来屏蔽裂变产物放出的各种射线。核反应堆中的核废料具有很强的放射性,需要装入特制的容器,深埋地下。

核能----解决能源危机的根本途径

核发电量占总发电比例最多的10个国家是:

法国 75%

立陶宛 73.1%

比利时 57.7%

保加利亚 47.1%

斯洛伐克 47%

瑞典 46.8%

乌克兰 43.8%

韩国 42.8%

匈牙利 38.3%

亚美尼亚 36.4%

核聚变

两个轻核结合成质量较大的核,这样的核反应叫作核聚变

如图5.4-6,一个氘核与一个氚核聚合成一个氦核的同时放出一个中子,释放17.6 MeV的能量,平均每个核子放出的能量在3 MeV以上,比核裂变反应中平均每个核子放出的能量大3 4倍。这时的核反应方

程是

核聚变

思考与讨论:要使轻核发生核聚变,必须使它们的距离达到 10-15m 以内,核力才能起作用。由于原子核都带正电,要使它们接近到这种程度,必须克服巨大的库仑斥力。也就是说,原子核要有很大的动能才会“撞”到一起。什么办法能使大量原子核获得足够的动能而发生核聚变呢?

有一种办法,就是把它们加热到很高的温度。当物质的温度达到几百万开尔文时,剧烈的热运动使得一部分原子核具有足够的动能,可以克服库仑斥力,碰撞时十分接近,发生核聚变。因此,核聚变又叫热核反应。热核反应一旦发生,就不再需要外界给它能量,靠自身产生的热就会使反应继续下去。

核聚变

实际上,热核反应在宇宙中时时刻刻地进行着,太阳就是一个巨大的热核反应堆(图5.4-7)。太阳的主要成分是氢。太阳的中心温度达1.6×107

K。在这样的高温下,氢核聚变成氦核的反应不停地进行着,不断地放出能量。太阳每秒辐射出的能量约为3.8×1026 J,相当于1 000亿亿吨煤燃烧所放出的能量

其中20亿分之一左右的能量被地球接收。现在地球上消耗的能量,追根溯源,绝大部分还是来自太阳,即太阳内部核聚变时释放的核能

核聚变

太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。它每秒有7亿吨原子核参与反应。科学家估计,太阳的这种“核燃烧”还能维持几十亿年。当然,与人类历史相比,这个时间很长很长!太阳的寿命已经有50亿年了

核聚变

目前,人工产生的热核反应主要用在核武器上,那就是氢弹。氢弹原理如图5.4-8所示,首先由化学炸药引爆原子弹,再由原子弹爆炸产生的高温高压引发热核爆炸。

此外,人们也一直在努力尝试实现可控的人工核聚变,进而利用核聚变中的能源。与核裂变相比,核聚变有很多优点。

第一,轻核聚变产能效率高,也就是说,相同质量的核燃料,反应中产生的能量比较多。

第二,地球上核聚变燃料氘和氚储量丰富。

第三,轻核聚变更为安全、清洁。

核聚变

然而,核聚变需要的温度太高,地球上没有任何容器能够经受如此高的温度。这构成了实现可控核聚变的主要困难。为了解决这个难题,科学家设想了两种方案,即磁约束和惯性约束。

磁约束 带电粒子运动时,在匀强磁场中会由于洛伦兹力的作用而不飞散,因此有可能利用磁场来约束参加反应的物质,这就是磁约束。如图5.4-9,环流器(即tokamak,音译为托卡马克)是目前性能最好的一种磁约束装置。

核聚变

图5.4-10是中国科学院的环流器装置EAST。

核聚变

惯性约束 利用核聚变物质的惯性进行约束。在惯性约束下,可以用高能量密度的激光或X射线从各个方向照射参加反应物质,使它们“挤”在一起发生反应。由于核聚变反应的时间非常短,被“挤”在一起的核聚变物质因自身的惯性还来不及扩散就完成了核反应

在我国,中国工程物理研究院等单位建造了“神光Ⅲ”激光约束核聚变研究装置。总的来说,实现受控核聚变还有一段很长的路要走

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子