十年高考全国卷历史选择题汇编(第29题)(含解析)

文档属性

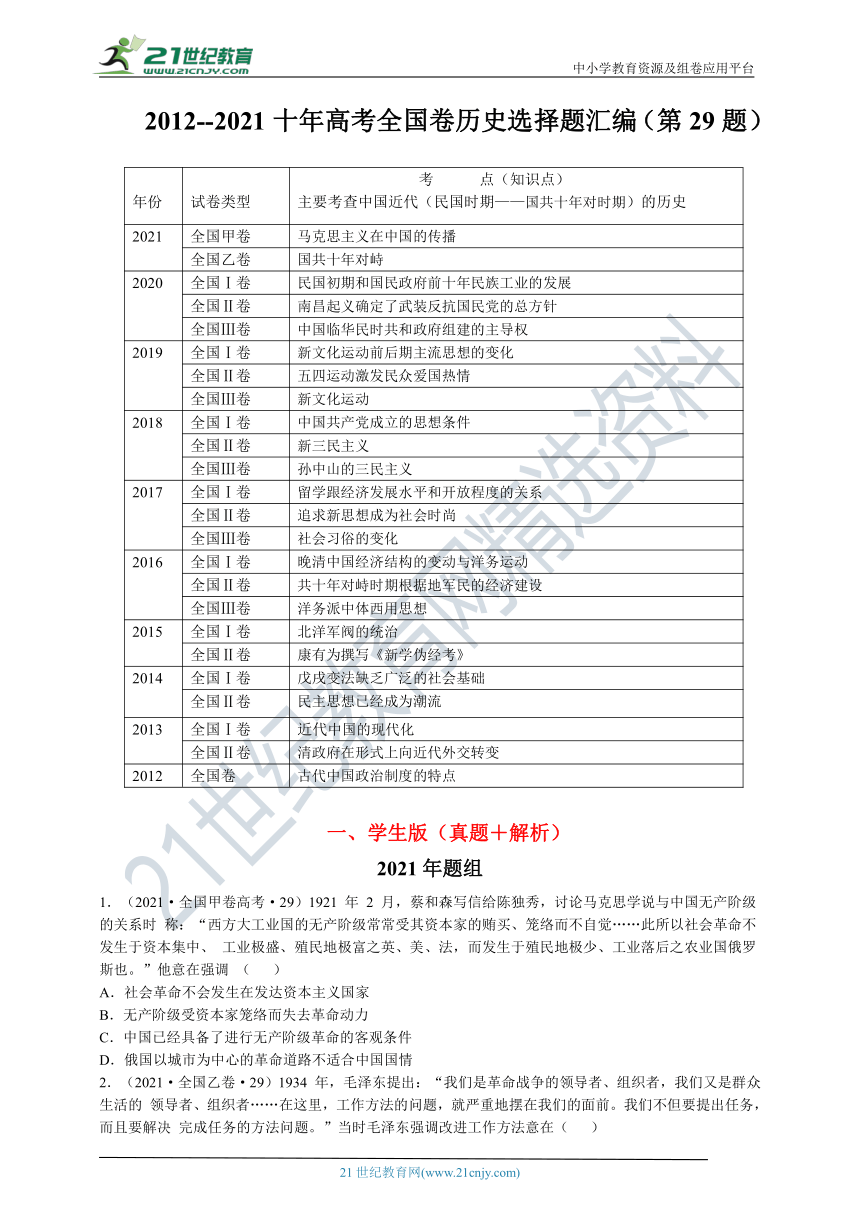

| 名称 | 十年高考全国卷历史选择题汇编(第29题)(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 322.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-26 09:50:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

-2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第29题)

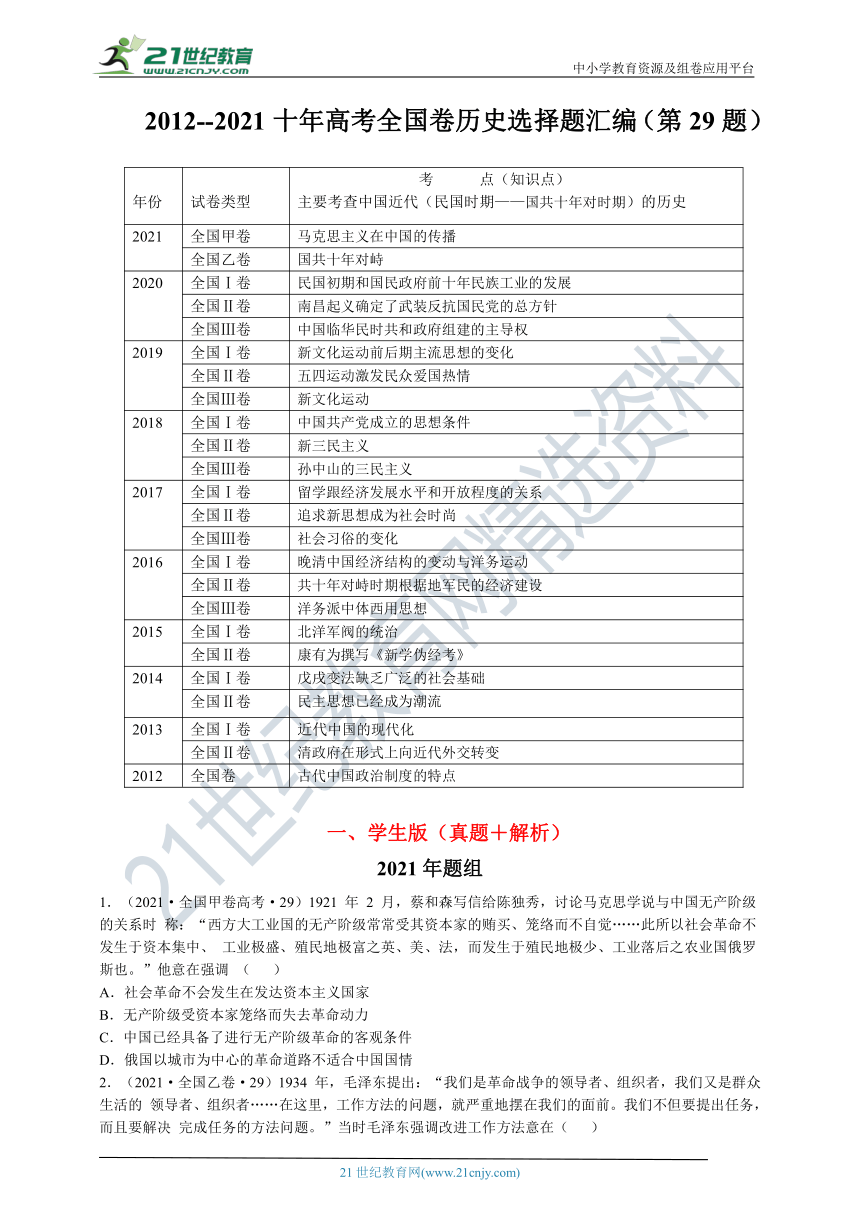

年份 试卷类型 考 点(知识点)主要考查中国近代(民国时期——国共十年对时期)的历史

2021 全国甲卷 马克思主义在中国的传播

全国乙卷 国共十年对峙

2020 全国Ⅰ卷 民国初期和国民政府前十年民族工业的发展

全国Ⅱ卷 南昌起义确定了武装反抗国民党的总方针

全国Ⅲ卷 中国临华民时共和政府组建的主导权

2019 全国Ⅰ卷 新文化运动前后期主流思想的变化

全国Ⅱ卷 五四运动激发民众爱国热情

全国Ⅲ卷 新文化运动

2018 全国Ⅰ卷 中国共产党成立的思想条件

全国Ⅱ卷 新三民主义

全国Ⅲ卷 孙中山的三民主义

2017 全国Ⅰ卷 留学跟经济发展水平和开放程度的关系

全国Ⅱ卷 追求新思想成为社会时尚

全国Ⅲ卷 社会习俗的变化

2016 全国Ⅰ卷 晚清中国经济结构的变动与洋务运动

全国Ⅱ卷 共十年对峙时期根据地军民的经济建设

全国Ⅲ卷 洋务派中体西用思想

2015 全国Ⅰ卷 北洋军阀的统治

全国Ⅱ卷 康有为撰写《新学伪经考》

2014 全国Ⅰ卷 戊戌变法缺乏广泛的社会基础

全国Ⅱ卷 民主思想已经成为潮流

2013 全国Ⅰ卷 近代中国的现代化

全国Ⅱ卷 清政府在形式上向近代外交转变

2012 全国卷 古代中国政治制度的特点

一、学生版(真题+解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·29)1921 年 2 月,蔡和森写信给陈独秀,讨论马克思学说与中国无产阶级的关系时 称:“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉……此所以社会革命不发生于资本集中、 工业极盛、殖民地极富之英、美、法,而发生于殖民地极少、工业落后之农业国俄罗斯也。”他意在强调 ( )

A.社会革命不会发生在发达资本主义国家

B.无产阶级受资本家笼络而失去革命动力

C.中国已经具备了进行无产阶级革命的客观条件

D.俄国以城市为中心的革命道路不适合中国国情

2.(2021·全国乙卷·29)1934 年,毛泽东提出:“我们是革命战争的领导者、组织者,我们又是群众生活的 领导者、组织者……在这里,工作方法的问题,就严重地摆在我们的面前。我们不但要提出任务,而且要解决 完成任务的方法问题。”当时毛泽东强调改进工作方法意在( )

A.发动群众参加革命战争 B.开辟中国革命的新道路

C.建立广泛革命统一战线 D.动员社会各界进行抗战

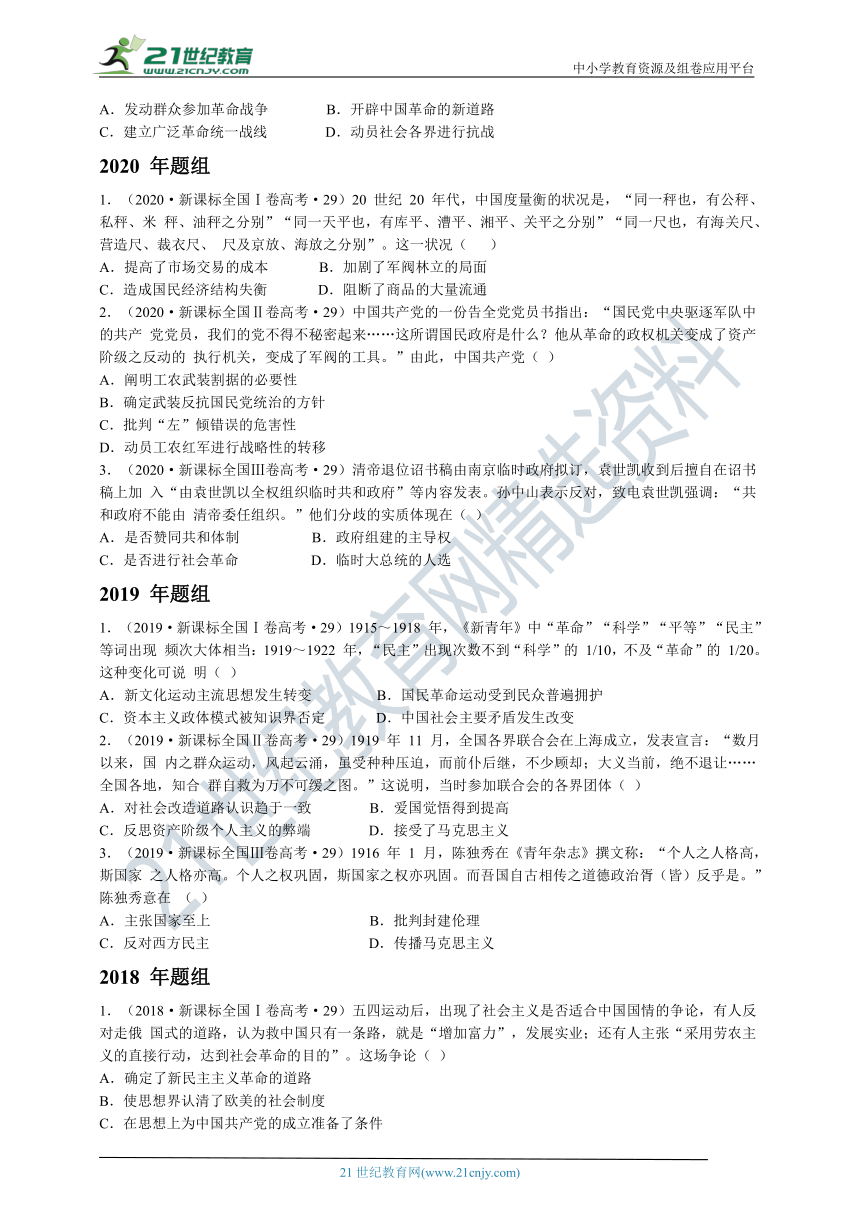

2020 年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·29)20 世纪 20 年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米 秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、 尺及京放、海放之分别”。这一状况( )

A.提高了市场交易的成本 B.加剧了军阀林立的局面

C.造成国民经济结构失衡 D.阻断了商品的大量流通

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·29)中国共产党的一份告全党党员书指出:“国民党中央驱逐军队中的共产 党党员,我们的党不得不秘密起来……这所谓国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的 执行机关,变成了军阀的工具。”由此,中国共产党( )

A.阐明工农武装割据的必要性

B.确定武装反抗国民党统治的方针

C.批判“左”倾错误的危害性

D.动员工农红军进行战略性的转移

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加 入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由 清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在( )

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

2019 年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1915~1918 年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现 频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20。这种变化可说 明( )

A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1919 年 11 月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国 内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合 群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体( )

A.对社会改造道路认识趋于一致 B.爱国觉悟得到提高

C.反思资产阶级个人主义的弊端 D.接受了马克思主义

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1916 年 1 月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家 之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意在 ( )

A.主张国家至上 B.批判封建伦理

C.反对西方民主 D.传播马克思主义

2018 年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·29)五四运动后,出现了社会主义是否适合中国国情的争论,有人反对走俄 国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主张“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的”。这场争论( )

A.确定了新民主主义革命的道路

B.使思想界认清了欧美的社会制度

C.在思想上为中国共产党的成立准备了条件

D.消除了知识分子在救亡图存方式上的分歧

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1923 年底,孙中山认为:“俄革命六年成功,而我则十二年尚未成功,何以故?则由于我党组织之方法不善,前此因无可仿效。法国革命八十年成功,美国革命血战八年而始得独立,因均无一定成功之方法。惟今俄国有之,殊可为我党师法。”其意在( )

A.走苏俄革命的道路 B.放弃资产阶级代议制

C.加强革命的领导核心 D.改变反封建的斗争目标

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1920 年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。这表明当时( )

A.民主与科学观念广泛传播

B.实业救国运动如火如荼

C.马克思主义影响日益增强

D.批判传统礼教成为共识

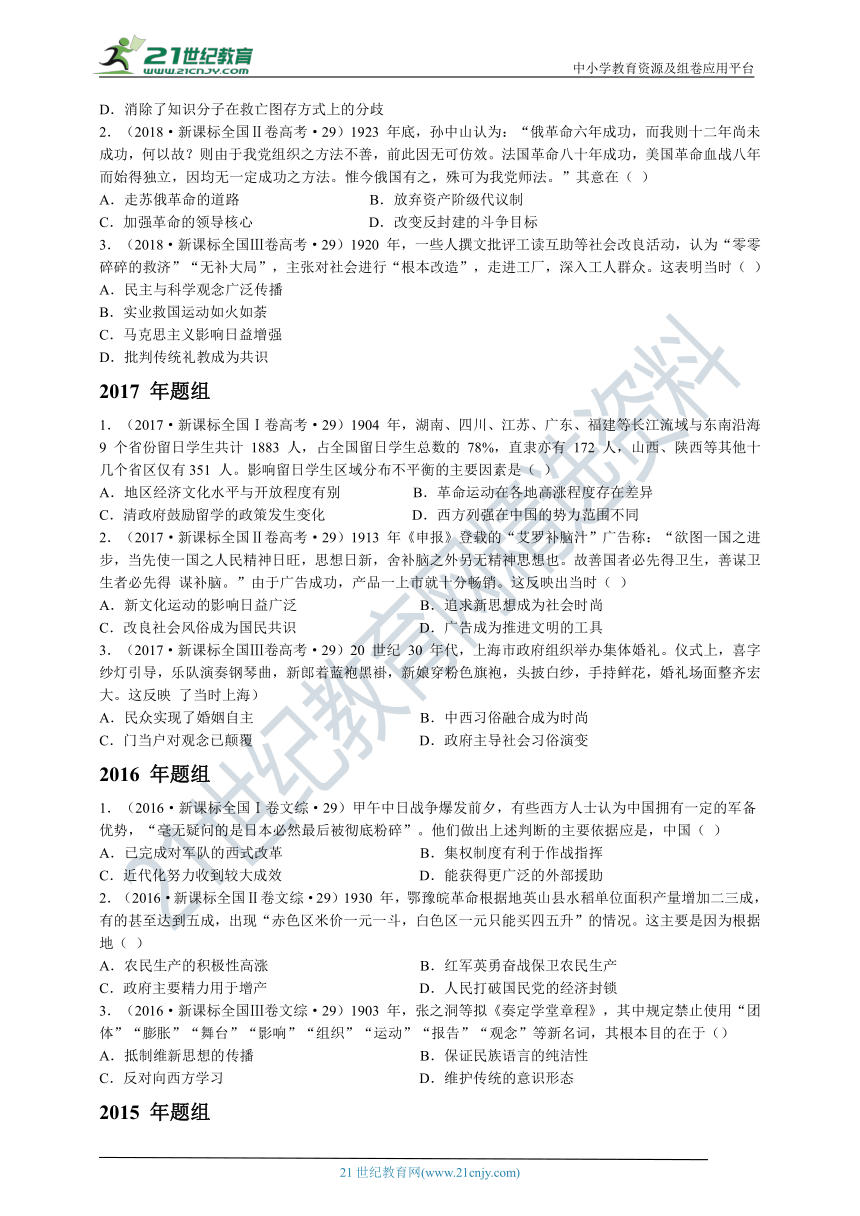

2017 年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1904 年,湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海 9 个省份留日学生共计 1883 人,占全国留日学生总数的 78%,直隶亦有 172 人,山西、陕西等其他十几个省区仅有351 人。影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是( )

A.地区经济文化水平与开放程度有别 B.革命运动在各地高涨程度存在差异

C.清政府鼓励留学的政策发生变化 D.西方列强在中国的势力范围不同

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1913 年《申报》登载的“艾罗补脑汁”广告称:“欲图一国之进步,当先使一国之人民精神日旺,思想日新,舍补脑之外另无精神思想也。故善国者必先得卫生,善谋卫生者必先得 谋补脑。”由于广告成功,产品一上市就十分畅销。这反映出当时( )

A.新文化运动的影响日益广泛 B.追求新思想成为社会时尚

C.改良社会风俗成为国民共识 D.广告成为推进文明的工具

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·29)20 世纪 30 年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映 了当时上海)

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

2016 年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·29)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革 B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·29)1930 年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地( )

A.农民生产的积极性高涨 B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产 D.人民打破国民党的经济封锁

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·29)1903 年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体”“膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名词,其根本目的在于()

A.抵制维新思想的传播 B.保证民族语言的纯洁性

C.反对向西方学习 D.维护传统的意识形态

2015 年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·29)《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·29)康有为在《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891 年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在( )

A.揭露历史真相 B.引介西方理论

C.倡导变法维新 D.颠覆孔孟学说

2014 年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·29)1898 年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明( )

A.废八股断送读书人政治前途 B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守 D.新旧学之间矛盾不可调和

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1926 年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时( )

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

2013 年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·29)现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是()

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政

B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争

D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1877 年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。此 后,又在美国旧金山,日本横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。这反映了清政府( )

A.力图摆脱不平等条约的约束

B.外交上开始出现制度性变化

C.逐步向近代外交转变

D.国际地位得到提高

2012 年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·29)梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”从中国古代历史整体来看,这一论述中可以确认的是( )

A.君主专制是维系统一的主要条件

B.分裂动荡是专制权力产生的前提

C.专制程度随着历史进程而不断加强

D.武力夺取政权是专制制度的基础

2012--2021 十年高考全国卷历史选择题汇编(第29题)答案解析

2021 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播 。1921 年蔡和森写信给陈独秀讨论的是马克思主义与中国无产阶级的关系,所以他的意图应该是为中国 考虑,而由其所述社会革命发生在“工业落后之农业国”可知他认为中国已经具备了进行无产阶级革命的客观 条件,故选 C 项;题干中蔡和森的观点重在强调社会革命没有发生在发达的资本主义国家,而是发生在相对落 后的俄国的原因,排除 A 项;题干说的是“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉”, 不是指所有地方的无产阶级受资本家笼络而失去革命动力,排除 B 项;蔡和森是借俄国是个落后的农业国发生 了社会革命,来类比中国也具有了相似的社会革命发生的条件,而不是说俄国革命道路问题,排除 D 项。

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙 。1934 年正面临着国民党与共产党领导的根据地之间的“围剿”与反“围剿”的斗争,之后又面临着长 征进行战略转移的任务,这些都需要共产党改进工作方法,更好的动员群众参与,才能渡过难关,故选 A 项;中国革命的新道路是农村包围城市、武装夺取政权,这已经在井冈山斗争期间开辟出来,与题干时间“1934 年”不符,排除 B 项;革命统一战线专指在国民大革命时期建立的用来“打倒列强除军阀”的统一战线,与题干时 间“1934 年”不符,排除 C 项;中国共产党动员社会各界进行抗战是在 1935 年瓦窑堡会议提出建立抗日民族统一战线之后,与题干时间“1934 年”不符,排除 D 项。

2020 年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查民国初期和国民政府前十年民族工业的发展。材料反映出当时国内的度量衡种类繁多,这种混乱的状况使得商品交易需要相互间的换算,因此提高 了市场交易的成本,故选 A 项;材料中国经济领域度量衡的混乱,没有直接导致政治上的军阀割据混战,排除 B 项;材料中国度量衡的混乱状况,与国民经济结构内部农、轻、重比例失衡无关,排除 C 项;材料度量衡混 乱的状况不利于商品的流通,但没有体现出“阻断了”,排除 D 项。

2.【答案】B

【解析】本题考查南昌起义确定了武装反抗国民党的总方针。由材料“国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具”可知国民大革命时期国民党右派发动了反革命政变,国共两党合作破裂,共产党领导发动了南昌起义,确定了武装反抗国民党的总方针,故选 B 项;“工农武装割据”的思想是毛泽东在 1930 年《星星之火 可以燎原》一文中提出,与材料时间信息不符,排除 A 项;国共两党合作失败的原因在于国民党右派叛变革命,共产党领导人出现右倾机会主义错误,不是“左”倾错误,排除 C 项;1934 年第五次反围剿失败,工农红军进行了战略转移,与材料时间信息不符,排除 D 项。

3.【答案】B

【解析】本题考查中华民国临时共和政府组建的主导权。据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选 B 项;据材料可知双方都强调共和制度,排除 A 项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除 C 项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除 D 项。

2019 年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查新文化运动前后期主流思想的变化。据材料“1915~1918 年,《新青年》中“‘革命’、‘科学’、‘平等’、‘民主’”等词出现频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20”,结合所学可知新文化运动前期的主流思想是民主和科学,而后期开始传播马克思主义,因而“革命”一词较多,故选 A 项;国民革命运动是在 1924—1927 年,与材料时间不符,排除 B 项;材料“‘民主’出现次数不到‘科学’的 1/10”说明认同资产阶级民主政体虽然减少但不是全盘否定,排除 C 项;材料涉及的是新文化运动前后期主流思想的变化,与中国社会主要矛盾无关,排除 D 项。

2.【答案】B

【解析】本题考查五四运动激发民众爱国热情。由材料“虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图”可知五四运动激发民众爱国热情,危机时刻以民族大义为重,爱国觉悟显著提高,故选 B 项;“趋于一致”表述过于绝对化,且材料讲述的是爱国意识的提高,并没有提及改造的道路,排除 A 项;资产阶级个人主义与社会主义集体主义相对立,文革时期对资产阶级个人主义进行了反思和批判,排除 C 项;各界都“接受了”表述过于绝对化,不符合史实,排除 D 项;

3.【答案】B

【解析】本题考查新文化运动。“个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是”重点不是强调个人之自由,而是强调从思想上打倒封建伦理,故选 B 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高”强调个人权利的重要性,而非国家至上,排除 A 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”体现了西方的民主思想,排除 C 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”还停留在西方民主的范畴,没有上升为马克思主义,排除 D 项。

2018 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查中国共产党成立的思想条件。新民主主义革命的道路是中共在十年对峙中探索出来的农村包围城市、武装夺取政权的道路,与材料时间不符,故 A 项错误;这场争论围绕社会主义是否合适中国国情展开,欧美社会制度不是讨论的中心问题,并不一定使思想界认清欧美社会制度,故 B 项错误;这场争论有利于人们认清社会主义是否适合中国,促进了马克思主义思想的传播,进而为中国共产党的成立准备了思想条件,故 C 项正确;材料并未体现通过这场争论知识分子达成了共识,而且材料中知识分子在救亡图存方式上至少存在社会主义和资本主义两种方式,故 D 项错误。

2.【答案】C

【解析】本题考查新三民主义。孙中山的革命目标是建立资产阶级民主共和国,故 A 项错误;孙中山是资产阶级革命派的代表,目的就是建立资产阶级代议制,故 B 项错误;由材料“1923 年底”的时间信息可知,孙中山意在吸取俄国革命成功的经验,并用“联俄、联共、扶助农工”三大政策重新解读三民主义,促成国共两党合作,加强了革命的领导核心,故 C 项正确;孙中山终生致力于反封建革命斗争,且材料只是提及要借鉴俄国革命经验,并没有改变反封建的斗争目标,故 D 项错误。

3.【答案】C

【解析】本题考查孙中山的三民主义。材料批评社会改良活动,并不主张用民主与科学观念改良中国,故 A 项错误;材料主张依靠工人群众,“对社会进行‘根本改造’”,与实业救国运动无关,故 B 项错误;马克思主义主张依靠工人阶级改造社会,因此材料主张反映出马克思主义影响日益增强,故 C 项正确;材料反映出马克思主义影响日益增强,与新文化运动批判传统礼教无关,故 D 项错误。

2017 年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查留学跟经济发展水平和开放程度的关系。材料中“湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海”“直隶”等地开放较早、经济文化较发达,“山西、陕西等其他十几个省区”大多属于内地省份,通商口岸、新式企业较少,经济相对落后,因而留学跟经济发展水平和开放程度有关,故 A 项正确;20 世纪初的反清革命运动大多是由留日归国的学生宣传和发动,因而是留日学生区域分布不平衡导致革命运动存在区域差异,革命运动在各地高涨程度存在差异属于因果倒置,故 B 项错误;清政府作为全国性的中央政府,其鼓励留学的政策不会厚此薄彼,出现区域性的差别,故 C 项错误;材料涉及的是留日学生,日本在华的势力范围仅限于福建,西方列强在中国的势力范围与留日则没有直接的关系,故 D 项错误。

2.【答案】B

【解析】本题考查追求新思想成为社会时尚。新文化运动的兴起的标志是 1915 年陈独秀在上海创办《青年杂志》,时间上与材料不符,故 A 项错误;依据材料“思想日新,舍补脑之外另无精神思想也”“广告成功,产品一上市就十分畅销”可知追求新思想成为社会时尚,故 B 项正确;材料只是提及广告的宣传,并不代表改良社会风俗已经成为国民共识,故 C 项错误;材料只是广告宣传而已,谈不上推进文明,况且在近代中国半殖民地半封建社会条件下,文明的推进有待于经济的发展和思想的解放,广告的作用十分有限,故 D 项错误。

3.【答案】B

【解析】本题考查社会习俗的变化 。材料反映了 30 年代上海的婚礼仪式,无法获知这些婚礼的配偶是否是出于自愿,所以不能说明民众实现了婚姻自主,故 A 项错误;“喜字纱灯”、“蓝袍黑褂”是中国婚礼的习俗,而“演奏钢琴曲”、“头披白纱,手持鲜花”则是受西方婚礼仪式的影响,说明当时的婚礼仪式具有中西习俗融合的特征,故 B 项正确;材料只是讲述婚礼的形式和规模,没有提及当时的择偶标准,因此不能说明门当户对观念已颠覆,故 C 项错误;社会习俗的变迁受到政治、经济、思想文化等多方面的影响,材料中的集体婚礼虽由政府组织举办,但不能扩大为政府主导社会习俗演变,故 D 项错误。

2016 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查晚清中国经济结构的变动与洋务运动。甲午中日战争前中国的洋务运动只是对军队进行初步的西式改革,并没有全部完成,故 A 项错误;集权制度不一定带来有效作战指挥,也不属于军备优势,而且之前两次鸦片战争也是集权制度,但结果还是失败,故 B 项错误;甲午中日战争前的洋务运动中,兴办军事工业,筹划海防,建立了三支近代海军,推动军事近代化的努力收到较大成效,属于军备优势,故 C 项正确;甲午中日战争前中国并没有获得广泛的外部援助,而是受到外部的侵略,故 D 项错误。

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙时期根据地军民的经济建设。国共十年对峙时期中国共产党在南方农村革命根据地,发动群众打土豪,分田地,开展土地革命,还领导根据地军民进行经济建设,发展生产,这些措施使农民生产的积极性高涨,粮食增产增收,故 A 项正确;红军英勇奋战保卫农民生产指的是通过武装斗争,粉碎敌人对革命根据地的进攻,与粮食增产增收没有直接关系,故 B 项错误;国共十年对峙时期,中国共产党在革命根据地,进行工农武装割据,根据地经济建设只是工农武装割据的内容之一,不能说明政府主要精力用于增产,故 C 项错误;人民打破国民党的经济封锁是农民生产的积极性高涨,革命根据地水稻单位面积产量增加带来的结果,不是原因,故 D 项错误。

3.【答案】D

【解析】本题考查洋务派中体西用思想 。1898 年维新变法已经失败,1903 年不会抵制维新思想的传播,故 A 项错误;《奏定学堂章程》禁止使用的只是“团体”等部分新名词,并非全部新名词,与民族语言的纯洁性无关,故 B 项错误;张之洞是洋务派的代表人物,主张中体西用,并不反对向西方学习技术,故 C 项错误;“‘团体’……‘观念’”等新名词涉及到意识形态,而洋务派反对学习西方的制度和思想,根本目的在于维护传统意识形态,维护封建统治,故 D 项正确。

2015 年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查北洋军阀的统治。“皖直交斗”反映出皖系军阀和直系军阀之间的混战。太平天国运动时期还未形成地方军阀割据,故 A项错误;义和团运动时期还未形成地方军阀割据,故 B 项错误;辛亥革命时期还未形成地方军阀割据,袁世凯死后才出现军阀割据的局面,故 C 项错误;皖系军阀和直系军阀之间的混战,出现在北洋军阀统治时期,故 D项正确。

2.【答案】C

【解析】本题考查《新学伪经考》。康有为撰写《新学伪经考》不是为了考据历史,而是为了宣传资产阶级维新思想,其内容不一定具有真实性,故 A 项错误;《新学伪经考》内容是考据被奉为儒家经典的古文经,不是介绍西方理论,故 B 项错误;《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造,动摇了顽固派反对变法改革的根基,为维新变法减少阻力,因而不能被顽固派占主体的清政府所容忍,故 C 项正确;以康有为为首的资产阶级维新派没有否定颠覆孔孟儒学,而是利用儒学为其服务,托古改制,故 D 项错误。

2014 年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查戊戌变法缺乏广泛的社会基础。注意审题:“这一事件的发生”是指“梁启超等联合百余举人上书”和“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”,A 项只能说明“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”的原因,不能说明前者,故 A 项错误;“梁启超等联合百余举人上书”遭到了近万名举人的反对,这说明了这场运动缺乏广泛的社会基础,故 B 项正确;知识分子在政治上极为保守与题干中“梁启超等联合百余举人上书”的信息不符,故 C 项错误;D 项表述过于绝对,不符合史实,故 D 项错误。

2.【答案】C

【解析】本题考查民主思想已经成为潮流。结合史实可知各界军阀代表着不同的利益集团,故 A 项错误;结合史实可知军阀自保凭借的是武力,宣传主义仅是为了迎合社会民众需求,以粉饰名声减少矛盾,故 B 项错误;从各界军阀标榜的主义都体现了爱民、民权、人权等内容,可知民主思想已经成为潮流,故 C 项正确;结合题意可知,没有体现对三民主义的理解,故 D 项错误。

2013 年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查中国现代化。一般而言,现代化包括了学术知识上的科学化,政治上的民主化,经济上的工业化等。中国的洋务运动兴办近代工业,迈出了中国现代化的第一步;戊戌变法和辛亥革命主张变革中国的政治制度,体现了政治上民主化的趋向。这三者最能体现现代化这一趋向。选择 B 项。

2.【答案】C

【解析】本题考查清政府在形式上向近代外交转变。材料表明,清政府从 1877年在新加坡设领事馆,此后再到在美国、日本等多处设领事馆,这一变化体现出清政府在形式上已经向近代外交予以转变,但不足以说明出现制度性变化。故 C 项符合题意。其他三项均为对材料的表面理解。

2012 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查古代中国政治制度的特点 。关键信息:则专制权高一度,愈积愈进。题干中的关键信息说明专制权力的不断加强,C 项正确;A项说法过于绝对,排除 A 项;B 项错误于“产生的前提”;D 项“专制制度的基础”说法错误。

二、教师版(真题后附解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·29)1921 年 2 月,蔡和森写信给陈独秀,讨论马克思学说与中国无产阶级的关系时 称:“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉……此所以社会革命不发生于资本集中、 工业极盛、殖民地极富之英、美、法,而发生于殖民地极少、工业落后之农业国俄罗斯也。”他意在强调 ( )

A.社会革命不会发生在发达资本主义国家

B.无产阶级受资本家笼络而失去革命动力

C.中国已经具备了进行无产阶级革命的客观条件

D.俄国以城市为中心的革命道路不适合中国国情

1.【答案】C

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播 。1921 年蔡和森写信给陈独秀讨论的是马克思主义与中国无产阶级的关系,所以他的意图应该是为中国 考虑,而由其所述社会革命发生在“工业落后之农业国”可知他认为中国已经具备了进行无产阶级革命的客观 条件,故选 C 项;题干中蔡和森的观点重在强调社会革命没有发生在发达的资本主义国家,而是发生在相对落 后的俄国的原因,排除 A 项;题干说的是“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉”, 不是指所有地方的无产阶级受资本家笼络而失去革命动力,排除 B 项;蔡和森是借俄国是个落后的农业国发生 了社会革命,来类比中国也具有了相似的社会革命发生的条件,而不是说俄国革命道路问题,排除 D 项。

2.(2021·全国乙卷·29)1934 年,毛泽东提出:“我们是革命战争的领导者、组织者,我们又是群众生活的 领导者、组织者……在这里,工作方法的问题,就严重地摆在我们的面前。我们不但要提出任务,而且要解决 完成任务的方法问题。”当时毛泽东强调改进工作方法意在( )

A.发动群众参加革命战争 B.开辟中国革命的新道路

C.建立广泛革命统一战线 D.动员社会各界进行抗战

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙 。1934 年正面临着国民党与共产党领导的根据地之间的“围剿”与反“围剿”的斗争,之后又面临着长 征进行战略转移的任务,这些都需要共产党改进工作方法,更好的动员群众参与,才能渡过难关,故选 A 项;中国革命的新道路是农村包围城市、武装夺取政权,这已经在井冈山斗争期间开辟出来,与题干时间“1934 年”不符,排除 B 项;革命统一战线专指在国民大革命时期建立的用来“打倒列强除军阀”的统一战线,与题干时 间“1934 年”不符,排除 C 项;中国共产党动员社会各界进行抗战是在 1935 年瓦窑堡会议提出建立抗日民族统一战线之后,与题干时间“1934 年”不符,排除 D 项。

2020 年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·29)20 世纪 20 年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米 秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、 尺及京放、海放之分别”。这一状况( )

A.提高了市场交易的成本 B.加剧了军阀林立的局面

C.造成国民经济结构失衡 D.阻断了商品的大量流通

1.【答案】A

【解析】本题考查民国初期和国民政府前十年民族工业的发展。材料反映出当时国内的度量衡种类繁多,这种混乱的状况使得商品交易需要相互间的换算,因此提高 了市场交易的成本,故选 A 项;材料中国经济领域度量衡的混乱,没有直接导致政治上的军阀割据混战,排除 B 项;材料中国度量衡的混乱状况,与国民经济结构内部农、轻、重比例失衡无关,排除 C 项;材料度量衡混 乱的状况不利于商品的流通,但没有体现出“阻断了”,排除 D 项。

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·29)中国共产党的一份告全党党员书指出:“国民党中央驱逐军队中的共产 党党员,我们的党不得不秘密起来……这所谓国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的 执行机关,变成了军阀的工具。”由此,中国共产党( )

A.阐明工农武装割据的必要性

B.确定武装反抗国民党统治的方针

C.批判“左”倾错误的危害性

D.动员工农红军进行战略性的转移

2.【答案】B

【解析】本题考查南昌起义确定了武装反抗国民党的总方针。由材料“国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具”可知国民大革命时期国民党右派发动了反革命政变,国共两党合作破裂,共产党领导发动了南昌起义,确定了武装反抗国民党的总方针,故选 B 项;“工农武装割据”的思想是毛泽东在 1930 年《星星之火 可以燎原》一文中提出,与材料时间信息不符,排除 A 项;国共两党合作失败的原因在于国民党右派叛变革命,共产党领导人出现右倾机会主义错误,不是“左”倾错误,排除 C 项;1934 年第五次反围剿失败,工农红军进行了战略转移,与材料时间信息不符,排除 D 项。

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加 入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由 清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在( )

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

3.【答案】B

【解析】本题考查中华民国临时共和政府组建的主导权。据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选 B 项;据材料可知双方都强调共和制度,排除 A 项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除 C 项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除 D 项。

2019 年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1915~1918 年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现 频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20。这种变化可说 明( )

A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变

1.【答案】A

【解析】本题考查新文化运动前后期主流思想的变化。据材料“1915~1918 年,《新青年》中“‘革命’、‘科学’、‘平等’、‘民主’”等词出现频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20”,结合所学可知新文化运动前期的主流思想是民主和科学,而后期开始传播马克思主义,因而“革命”一词较多,故选 A 项;国民革命运动是在 1924—1927 年,与材料时间不符,排除 B 项;材料“‘民主’出现次数不到‘科学’的 1/10”说明认同资产阶级民主政体虽然减少但不是全盘否定,排除 C 项;材料涉及的是新文化运动前后期主流思想的变化,与中国社会主要矛盾无关,排除 D 项。

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1919 年 11 月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国 内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合 群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体( )

A.对社会改造道路认识趋于一致 B.爱国觉悟得到提高

C.反思资产阶级个人主义的弊端 D.接受了马克思主义

2.【答案】B

【解析】本题考查五四运动激发民众爱国热情。由材料“虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图”可知五四运动激发民众爱国热情,危机时刻以民族大义为重,爱国觉悟显著提高,故选 B 项;“趋于一致”表述过于绝对化,且材料讲述的是爱国意识的提高,并没有提及改造的道路,排除 A 项;资产阶级个人主义与社会主义集体主义相对立,文革时期对资产阶级个人主义进行了反思和批判,排除 C 项;各界都“接受了”表述过于绝对化,不符合史实,排除 D 项。

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1916 年 1 月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家 之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意在 ( )

A.主张国家至上 B.批判封建伦理

C.反对西方民主 D.传播马克思主义

3.【答案】B

【解析】本题考查新文化运动。“个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是”重点不是强调个人之自由,而是强调从思想上打倒封建伦理,故选 B 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高”强调个人权利的重要性,而非国家至上,排除 A 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”体现了西方的民主思想,排除 C 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”还停留在西方民主的范畴,没有上升为马克思主义,排除 D 项。

2018 年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·29)五四运动后,出现了社会主义是否适合中国国情的争论,有人反对走俄 国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主张“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的”。这场争论( )

A.确定了新民主主义革命的道路

B.使思想界认清了欧美的社会制度

C.在思想上为中国共产党的成立准备了条件

D.消除了知识分子在救亡图存方式上的分歧

1.【答案】C

【解析】本题考查中国共产党成立的思想条件。新民主主义革命的道路是中共在十年对峙中探索出来的农村包围城市、武装夺取政权的道路,与材料时间不符,故 A 项错误;这场争论围绕社会主义是否合适中国国情展开,欧美社会制度不是讨论的中心问题,并不一定使思想界认清欧美社会制度,故 B 项错误;这场争论有利于人们认清社会主义是否适合中国,促进了马克思主义思想的传播,进而为中国共产党的成立准备了思想条件,故 C 项正确;材料并未体现通过这场争论知识分子达成了共识,而且材料中知识分子在救亡图存方式上至少存在社会主义和资本主义两种方式,故 D 项错误。

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1923 年底,孙中山认为:“俄革命六年成功,而我则十二年尚未成功,何以故?则由于我党组织之方法不善,前此因无可仿效。法国革命八十年成功,美国革命血战八年而始得独立,因均无一定成功之方法。惟今俄国有之,殊可为我党师法。”其意在( )

A.走苏俄革命的道路 B.放弃资产阶级代议制

C.加强革命的领导核心 D.改变反封建的斗争目标

2.【答案】C

【解析】本题考查。孙中山的革命目标是建立资产阶级民主共和国,故 A 项错误;孙中山是资产阶级革命派的代表,目的就是建立资产阶级代议制,故 B 项错误;由材料“1923 年底”的时间信息可知,孙中山意在吸取俄国革命成功的经验,并用“联俄、联共、扶助农工”三大政策重新解读三民主义,促成国共两党合作,加强了革命的领导核心,故 C 项正确;孙中山终生致力于反封建革命斗争,且材料只是提及要借鉴俄国革命经验,并没有改变反封建的斗争目标,故 D 项错误。

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1920 年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。这表明当时( )

A.民主与科学观念广泛传播

B.实业救国运动如火如荼

C.马克思主义影响日益增强

D.批判传统礼教成为共识

3.【答案】C

【解析】本题考查孙中山的三民主义。材料批评社会改良活动,并不主张用民主与科学观念改良中国,故 A 项错误;材料主张依靠工人群众,“对社会进行‘根本改造’”,与实业救国运动无关,故 B 项错误;马克思主义主张依靠工人阶级改造社会,因此材料主张反映出马克思主义影响日益增强,故 C 项正确;材料反映出马克思主义影响日益增强,与新文化运动批判传统礼教无关,故 D 项错误。

2017 年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1904 年,湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海 9 个省份留日学生共计 1883 人,占全国留日学生总数的 78%,直隶亦有 172 人,山西、陕西等其他十几个省区仅有351 人。影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是( )

A.地区经济文化水平与开放程度有别 B.革命运动在各地高涨程度存在差异

C.清政府鼓励留学的政策发生变化 D.西方列强在中国的势力范围不同

1.【答案】A

【解析】本题考查留学跟经济发展水平和开放程度的关系。材料中“湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海”“直隶”等地开放较早、经济文化较发达,“山西、陕西等其他十几个省区”大多属于内地省份,通商口岸、新式企业较少,经济相对落后,因而留学跟经济发展水平和开放程度有关,故 A 项正确;20 世纪初的反清革命运动大多是由留日归国的学生宣传和发动,因而是留日学生区域分布不平衡导致革命运动存在区域差异,革命运动在各地高涨程度存在差异属于因果倒置,故 B 项错误;清政府作为全国性的中央政府,其鼓励留学的政策不会厚此薄彼,出现区域性的差别,故 C 项错误;材料涉及的是留日学生,日本在华的势力范围仅限于福建,西方列强在中国的势力范围与留日则没有直接的关系,故 D 项错误。

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1913 年《申报》登载的“艾罗补脑汁”广告称:“欲图一国之进步,当先使一国之人民精神日旺,思想日新,舍补脑之外另无精神思想也。故善国者必先得卫生,善谋卫生者必先得 谋补脑。”由于广告成功,产品一上市就十分畅销。这反映出当时( )

A.新文化运动的影响日益广泛 B.追求新思想成为社会时尚

C.改良社会风俗成为国民共识 D.广告成为推进文明的工具

2.【答案】B

【解析】本题考查追求新思想成为社会时尚。新文化运动的兴起的标志是 1915 年陈独秀在上海创办《青年杂志》,时间上与材料不符,故 A 项错误;依据材料“思想日新,舍补脑之外另无精神思想也”“广告成功,产品一上市就十分畅销”可知追求新思想成为社会时尚,故 B 项正确;材料只是提及广告的宣传,并不代表改良社会风俗已经成为国民共识,故 C 项错误;材料只是广告宣传而已,谈不上推进文明,况且在近代中国半殖民地半封建社会条件下,文明的推进有待于经济的发展和思想的解放,广告的作用十分有限,故 D 项错误。

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·29)20 世纪 30 年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映 了当时上海)

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

3.【答案】B

【解析】本题考查社会习俗的变化 。材料反映了 30 年代上海的婚礼仪式,无法获知这些婚礼的配偶是否是出于自愿,所以不能说明民众实现了婚姻自主,故 A 项错误;“喜字纱灯”、“蓝袍黑褂”是中国婚礼的习俗,而“演奏钢琴曲”、“头披白纱,手持鲜花”则是受西方婚礼仪式的影响,说明当时的婚礼仪式具有中西习俗融合的特征,故 B 项正确;材料只是讲述婚礼的形式和规模,没有提及当时的择偶标准,因此不能说明门当户对观念已颠覆,故 C 项错误;社会习俗的变迁受到政治、经济、思想文化等多方面的影响,材料中的集体婚礼虽由政府组织举办,但不能扩大为政府主导社会习俗演变,故 D 项错误。

2016 年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·29)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革 B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助

1.【答案】C

【解析】本题考查晚清中国经济结构的变动与洋务运动。甲午中日战争前中国的洋务运动只是对军队进行初步的西式改革,并没有全部完成,故 A 项错误;集权制度不一定带来有效作战指挥,也不属于军备优势,而且之前两次鸦片战争也是集权制度,但结果还是失败,故 B 项错误;甲午中日战争前的洋务运动中,兴办军事工业,筹划海防,建立了三支近代海军,推动军事近代化的努力收到较大成效,属于军备优势,故 C 项正确;甲午中日战争前中国并没有获得广泛的外部援助,而是受到外部的侵略,故 D 项错误。

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·29)1930 年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地( )

A.农民生产的积极性高涨 B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产 D.人民打破国民党的经济封锁

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙时期根据地军民的经济建设。国共十年对峙时期中国共产党在南方农村革命根据地,发动群众打土豪,分田地,开展土地革命,还领导根据地军民进行经济建设,发展生产,这些措施使农民生产的积极性高涨,粮食增产增收,故 A 项正确;红军英勇奋战保卫农民生产指的是通过武装斗争,粉碎敌人对革命根据地的进攻,与粮食增产增收没有直接关系,故 B 项错误;国共十年对峙时期,中国共产党在革命根据地,进行工农武装割据,根据地经济建设只是工农武装割据的内容之一,不能说明政府主要精力用于增产,故 C 项错误;人民打破国民党的经济封锁是农民生产的积极性高涨,革命根据地水稻单位面积产量增加带来的结果,不是原因,故 D 项错误。

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·29)1903 年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体”“膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名词,其根本目的在于()

A.抵制维新思想的传播 B.保证民族语言的纯洁性

C.反对向西方学习 D.维护传统的意识形态

3.【答案】D

【解析】本题考查洋务派中体西用思想 。1898 年维新变法已经失败,1903 年不会抵制维新思想的传播,故 A 项错误;《奏定学堂章程》禁止使用的只是“团体”等部分新名词,并非全部新名词,与民族语言的纯洁性无关,故 B 项错误;张之洞是洋务派的代表人物,主张中体西用,并不反对向西方学习技术,故 C 项错误;“‘团体’……‘观念’”等新名词涉及到意识形态,而洋务派反对学习西方的制度和思想,根本目的在于维护传统意识形态,维护封建统治,故 D 项正确。

2015 年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·29)《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

1.【答案】D

【解析】本题考查北洋军阀的统治。“皖直交斗”反映出皖系军阀和直系军阀之间的混战。太平天国运动时期还未形成地方军阀割据,故 A项错误;义和团运动时期还未形成地方军阀割据,故 B 项错误;辛亥革命时期还未形成地方军阀割据,袁世凯死后才出现军阀割据的局面,故 C 项错误;皖系军阀和直系军阀之间的混战,出现在北洋军阀统治时期,故 D项正确。

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·29)康有为在《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891 年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在( )

A.揭露历史真相 B.引介西方理论

C.倡导变法维新 D.颠覆孔孟学说

2.【答案】C

【解析】本题考查《新学伪经考》。康有为撰写《新学伪经考》不是为了考据历史,而是为了宣传资产阶级维新思想,其内容不一定具有真实性,故 A 项错误;《新学伪经考》内容是考据被奉为儒家经典的古文经,不是介绍西方理论,故 B 项错误;《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造,动摇了顽固派反对变法改革的根基,为维新变法减少阻力,因而不能被顽固派占主体的清政府所容忍,故 C 项正确;以康有为为首的资产阶级维新派没有否定颠覆孔孟儒学,而是利用儒学为其服务,托古改制,故 D 项错误。

2014 年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·29)1898 年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明( )

A.废八股断送读书人政治前途 B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守 D.新旧学之间矛盾不可调和

1.【答案】B

【解析】本题考查戊戌变法缺乏广泛的社会基础。注意审题:“这一事件的发生”是指“梁启超等联合百余举人上书”和“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”,A 项只能说明“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”的原因,不能说明前者,故 A 项错误;“梁启超等联合百余举人上书”遭到了近万名举人的反对,这说明了这场运动缺乏广泛的社会基础,故 B 项正确;知识分子在政治上极为保守与题干中“梁启超等联合百余举人上书”的信息不符,故 C 项错误;D 项表述过于绝对,不符合史实,故 D 项错误。

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1926 年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时( )

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

2.【答案】C

【解析】本题考查民主思想已经成为潮流。结合史实可知各界军阀代表着不同的利益集团,故 A 项错误;结合史实可知军阀自保凭借的是武力,宣传主义仅是为了迎合社会民众需求,以粉饰名声减少矛盾,故 B 项错误;从各界军阀标榜的主义都体现了爱民、民权、人权等内容,可知民主思想已经成为潮流,故 C 项正确;结合题意可知,没有体现对三民主义的理解,故 D 项错误。

2013 年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·29)现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是()

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政

B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争

D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

1.【答案】B

【解析】本题考查中国现代化。一般而言,现代化包括了学术知识上的科学化,政治上的民主化,经济上的工业化等。中国的洋务运动兴办近代工业,迈出了中国现代化的第一步;戊戌变法和辛亥革命主张变革中国的政治制度,体现了政治上民主化的趋向。这三者最能体现现代化这一趋向。选择 B 项。

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1877 年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。此 后,又在美国旧金山,日本横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。这反映了清政府( )

A.力图摆脱不平等条约的约束

B.外交上开始出现制度性变化

C.逐步向近代外交转变

D.国际地位得到提高

2.【答案】C

【解析】本题考查清政府在形式上向近代外交转变。材料表明,清政府从 1877年在新加坡设领事馆,此后再到在美国、日本等多处设领事馆,这一变化体现出清政府在形式上已经向近代外交予以转变,但不足以说明出现制度性变化。故 C 项符合题意。其他三项均为对材料的表面理解。

2012 年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·29)梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”从中国古代历史整体来看,这一论述中可以确认的是( )

A.君主专制是维系统一的主要条件

B.分裂动荡是专制权力产生的前提

C.专制程度随着历史进程而不断加强

D.武力夺取政权是专制制度的基础

1.【答案】C

【解析】本题考查古代中国政治制度的特点 。关键信息:则专制权高一度,愈积愈进。题干中的关键信息说明专制权力的不断加强,C 项正确;A项说法过于绝对,排除 A 项;B 项错误于“产生的前提”;D 项“专制制度的基础”说法错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

-2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第29题)

年份 试卷类型 考 点(知识点)主要考查中国近代(民国时期——国共十年对时期)的历史

2021 全国甲卷 马克思主义在中国的传播

全国乙卷 国共十年对峙

2020 全国Ⅰ卷 民国初期和国民政府前十年民族工业的发展

全国Ⅱ卷 南昌起义确定了武装反抗国民党的总方针

全国Ⅲ卷 中国临华民时共和政府组建的主导权

2019 全国Ⅰ卷 新文化运动前后期主流思想的变化

全国Ⅱ卷 五四运动激发民众爱国热情

全国Ⅲ卷 新文化运动

2018 全国Ⅰ卷 中国共产党成立的思想条件

全国Ⅱ卷 新三民主义

全国Ⅲ卷 孙中山的三民主义

2017 全国Ⅰ卷 留学跟经济发展水平和开放程度的关系

全国Ⅱ卷 追求新思想成为社会时尚

全国Ⅲ卷 社会习俗的变化

2016 全国Ⅰ卷 晚清中国经济结构的变动与洋务运动

全国Ⅱ卷 共十年对峙时期根据地军民的经济建设

全国Ⅲ卷 洋务派中体西用思想

2015 全国Ⅰ卷 北洋军阀的统治

全国Ⅱ卷 康有为撰写《新学伪经考》

2014 全国Ⅰ卷 戊戌变法缺乏广泛的社会基础

全国Ⅱ卷 民主思想已经成为潮流

2013 全国Ⅰ卷 近代中国的现代化

全国Ⅱ卷 清政府在形式上向近代外交转变

2012 全国卷 古代中国政治制度的特点

一、学生版(真题+解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·29)1921 年 2 月,蔡和森写信给陈独秀,讨论马克思学说与中国无产阶级的关系时 称:“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉……此所以社会革命不发生于资本集中、 工业极盛、殖民地极富之英、美、法,而发生于殖民地极少、工业落后之农业国俄罗斯也。”他意在强调 ( )

A.社会革命不会发生在发达资本主义国家

B.无产阶级受资本家笼络而失去革命动力

C.中国已经具备了进行无产阶级革命的客观条件

D.俄国以城市为中心的革命道路不适合中国国情

2.(2021·全国乙卷·29)1934 年,毛泽东提出:“我们是革命战争的领导者、组织者,我们又是群众生活的 领导者、组织者……在这里,工作方法的问题,就严重地摆在我们的面前。我们不但要提出任务,而且要解决 完成任务的方法问题。”当时毛泽东强调改进工作方法意在( )

A.发动群众参加革命战争 B.开辟中国革命的新道路

C.建立广泛革命统一战线 D.动员社会各界进行抗战

2020 年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·29)20 世纪 20 年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米 秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、 尺及京放、海放之分别”。这一状况( )

A.提高了市场交易的成本 B.加剧了军阀林立的局面

C.造成国民经济结构失衡 D.阻断了商品的大量流通

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·29)中国共产党的一份告全党党员书指出:“国民党中央驱逐军队中的共产 党党员,我们的党不得不秘密起来……这所谓国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的 执行机关,变成了军阀的工具。”由此,中国共产党( )

A.阐明工农武装割据的必要性

B.确定武装反抗国民党统治的方针

C.批判“左”倾错误的危害性

D.动员工农红军进行战略性的转移

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加 入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由 清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在( )

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

2019 年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1915~1918 年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现 频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20。这种变化可说 明( )

A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1919 年 11 月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国 内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合 群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体( )

A.对社会改造道路认识趋于一致 B.爱国觉悟得到提高

C.反思资产阶级个人主义的弊端 D.接受了马克思主义

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1916 年 1 月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家 之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意在 ( )

A.主张国家至上 B.批判封建伦理

C.反对西方民主 D.传播马克思主义

2018 年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·29)五四运动后,出现了社会主义是否适合中国国情的争论,有人反对走俄 国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主张“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的”。这场争论( )

A.确定了新民主主义革命的道路

B.使思想界认清了欧美的社会制度

C.在思想上为中国共产党的成立准备了条件

D.消除了知识分子在救亡图存方式上的分歧

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1923 年底,孙中山认为:“俄革命六年成功,而我则十二年尚未成功,何以故?则由于我党组织之方法不善,前此因无可仿效。法国革命八十年成功,美国革命血战八年而始得独立,因均无一定成功之方法。惟今俄国有之,殊可为我党师法。”其意在( )

A.走苏俄革命的道路 B.放弃资产阶级代议制

C.加强革命的领导核心 D.改变反封建的斗争目标

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1920 年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。这表明当时( )

A.民主与科学观念广泛传播

B.实业救国运动如火如荼

C.马克思主义影响日益增强

D.批判传统礼教成为共识

2017 年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1904 年,湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海 9 个省份留日学生共计 1883 人,占全国留日学生总数的 78%,直隶亦有 172 人,山西、陕西等其他十几个省区仅有351 人。影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是( )

A.地区经济文化水平与开放程度有别 B.革命运动在各地高涨程度存在差异

C.清政府鼓励留学的政策发生变化 D.西方列强在中国的势力范围不同

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1913 年《申报》登载的“艾罗补脑汁”广告称:“欲图一国之进步,当先使一国之人民精神日旺,思想日新,舍补脑之外另无精神思想也。故善国者必先得卫生,善谋卫生者必先得 谋补脑。”由于广告成功,产品一上市就十分畅销。这反映出当时( )

A.新文化运动的影响日益广泛 B.追求新思想成为社会时尚

C.改良社会风俗成为国民共识 D.广告成为推进文明的工具

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·29)20 世纪 30 年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映 了当时上海)

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

2016 年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·29)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革 B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·29)1930 年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地( )

A.农民生产的积极性高涨 B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产 D.人民打破国民党的经济封锁

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·29)1903 年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体”“膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名词,其根本目的在于()

A.抵制维新思想的传播 B.保证民族语言的纯洁性

C.反对向西方学习 D.维护传统的意识形态

2015 年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·29)《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·29)康有为在《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891 年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在( )

A.揭露历史真相 B.引介西方理论

C.倡导变法维新 D.颠覆孔孟学说

2014 年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·29)1898 年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明( )

A.废八股断送读书人政治前途 B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守 D.新旧学之间矛盾不可调和

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1926 年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时( )

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

2013 年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·29)现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是()

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政

B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争

D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1877 年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。此 后,又在美国旧金山,日本横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。这反映了清政府( )

A.力图摆脱不平等条约的约束

B.外交上开始出现制度性变化

C.逐步向近代外交转变

D.国际地位得到提高

2012 年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·29)梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”从中国古代历史整体来看,这一论述中可以确认的是( )

A.君主专制是维系统一的主要条件

B.分裂动荡是专制权力产生的前提

C.专制程度随着历史进程而不断加强

D.武力夺取政权是专制制度的基础

2012--2021 十年高考全国卷历史选择题汇编(第29题)答案解析

2021 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播 。1921 年蔡和森写信给陈独秀讨论的是马克思主义与中国无产阶级的关系,所以他的意图应该是为中国 考虑,而由其所述社会革命发生在“工业落后之农业国”可知他认为中国已经具备了进行无产阶级革命的客观 条件,故选 C 项;题干中蔡和森的观点重在强调社会革命没有发生在发达的资本主义国家,而是发生在相对落 后的俄国的原因,排除 A 项;题干说的是“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉”, 不是指所有地方的无产阶级受资本家笼络而失去革命动力,排除 B 项;蔡和森是借俄国是个落后的农业国发生 了社会革命,来类比中国也具有了相似的社会革命发生的条件,而不是说俄国革命道路问题,排除 D 项。

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙 。1934 年正面临着国民党与共产党领导的根据地之间的“围剿”与反“围剿”的斗争,之后又面临着长 征进行战略转移的任务,这些都需要共产党改进工作方法,更好的动员群众参与,才能渡过难关,故选 A 项;中国革命的新道路是农村包围城市、武装夺取政权,这已经在井冈山斗争期间开辟出来,与题干时间“1934 年”不符,排除 B 项;革命统一战线专指在国民大革命时期建立的用来“打倒列强除军阀”的统一战线,与题干时 间“1934 年”不符,排除 C 项;中国共产党动员社会各界进行抗战是在 1935 年瓦窑堡会议提出建立抗日民族统一战线之后,与题干时间“1934 年”不符,排除 D 项。

2020 年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查民国初期和国民政府前十年民族工业的发展。材料反映出当时国内的度量衡种类繁多,这种混乱的状况使得商品交易需要相互间的换算,因此提高 了市场交易的成本,故选 A 项;材料中国经济领域度量衡的混乱,没有直接导致政治上的军阀割据混战,排除 B 项;材料中国度量衡的混乱状况,与国民经济结构内部农、轻、重比例失衡无关,排除 C 项;材料度量衡混 乱的状况不利于商品的流通,但没有体现出“阻断了”,排除 D 项。

2.【答案】B

【解析】本题考查南昌起义确定了武装反抗国民党的总方针。由材料“国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具”可知国民大革命时期国民党右派发动了反革命政变,国共两党合作破裂,共产党领导发动了南昌起义,确定了武装反抗国民党的总方针,故选 B 项;“工农武装割据”的思想是毛泽东在 1930 年《星星之火 可以燎原》一文中提出,与材料时间信息不符,排除 A 项;国共两党合作失败的原因在于国民党右派叛变革命,共产党领导人出现右倾机会主义错误,不是“左”倾错误,排除 C 项;1934 年第五次反围剿失败,工农红军进行了战略转移,与材料时间信息不符,排除 D 项。

3.【答案】B

【解析】本题考查中华民国临时共和政府组建的主导权。据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选 B 项;据材料可知双方都强调共和制度,排除 A 项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除 C 项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除 D 项。

2019 年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查新文化运动前后期主流思想的变化。据材料“1915~1918 年,《新青年》中“‘革命’、‘科学’、‘平等’、‘民主’”等词出现频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20”,结合所学可知新文化运动前期的主流思想是民主和科学,而后期开始传播马克思主义,因而“革命”一词较多,故选 A 项;国民革命运动是在 1924—1927 年,与材料时间不符,排除 B 项;材料“‘民主’出现次数不到‘科学’的 1/10”说明认同资产阶级民主政体虽然减少但不是全盘否定,排除 C 项;材料涉及的是新文化运动前后期主流思想的变化,与中国社会主要矛盾无关,排除 D 项。

2.【答案】B

【解析】本题考查五四运动激发民众爱国热情。由材料“虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图”可知五四运动激发民众爱国热情,危机时刻以民族大义为重,爱国觉悟显著提高,故选 B 项;“趋于一致”表述过于绝对化,且材料讲述的是爱国意识的提高,并没有提及改造的道路,排除 A 项;资产阶级个人主义与社会主义集体主义相对立,文革时期对资产阶级个人主义进行了反思和批判,排除 C 项;各界都“接受了”表述过于绝对化,不符合史实,排除 D 项;

3.【答案】B

【解析】本题考查新文化运动。“个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是”重点不是强调个人之自由,而是强调从思想上打倒封建伦理,故选 B 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高”强调个人权利的重要性,而非国家至上,排除 A 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”体现了西方的民主思想,排除 C 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”还停留在西方民主的范畴,没有上升为马克思主义,排除 D 项。

2018 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查中国共产党成立的思想条件。新民主主义革命的道路是中共在十年对峙中探索出来的农村包围城市、武装夺取政权的道路,与材料时间不符,故 A 项错误;这场争论围绕社会主义是否合适中国国情展开,欧美社会制度不是讨论的中心问题,并不一定使思想界认清欧美社会制度,故 B 项错误;这场争论有利于人们认清社会主义是否适合中国,促进了马克思主义思想的传播,进而为中国共产党的成立准备了思想条件,故 C 项正确;材料并未体现通过这场争论知识分子达成了共识,而且材料中知识分子在救亡图存方式上至少存在社会主义和资本主义两种方式,故 D 项错误。

2.【答案】C

【解析】本题考查新三民主义。孙中山的革命目标是建立资产阶级民主共和国,故 A 项错误;孙中山是资产阶级革命派的代表,目的就是建立资产阶级代议制,故 B 项错误;由材料“1923 年底”的时间信息可知,孙中山意在吸取俄国革命成功的经验,并用“联俄、联共、扶助农工”三大政策重新解读三民主义,促成国共两党合作,加强了革命的领导核心,故 C 项正确;孙中山终生致力于反封建革命斗争,且材料只是提及要借鉴俄国革命经验,并没有改变反封建的斗争目标,故 D 项错误。

3.【答案】C

【解析】本题考查孙中山的三民主义。材料批评社会改良活动,并不主张用民主与科学观念改良中国,故 A 项错误;材料主张依靠工人群众,“对社会进行‘根本改造’”,与实业救国运动无关,故 B 项错误;马克思主义主张依靠工人阶级改造社会,因此材料主张反映出马克思主义影响日益增强,故 C 项正确;材料反映出马克思主义影响日益增强,与新文化运动批判传统礼教无关,故 D 项错误。

2017 年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查留学跟经济发展水平和开放程度的关系。材料中“湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海”“直隶”等地开放较早、经济文化较发达,“山西、陕西等其他十几个省区”大多属于内地省份,通商口岸、新式企业较少,经济相对落后,因而留学跟经济发展水平和开放程度有关,故 A 项正确;20 世纪初的反清革命运动大多是由留日归国的学生宣传和发动,因而是留日学生区域分布不平衡导致革命运动存在区域差异,革命运动在各地高涨程度存在差异属于因果倒置,故 B 项错误;清政府作为全国性的中央政府,其鼓励留学的政策不会厚此薄彼,出现区域性的差别,故 C 项错误;材料涉及的是留日学生,日本在华的势力范围仅限于福建,西方列强在中国的势力范围与留日则没有直接的关系,故 D 项错误。

2.【答案】B

【解析】本题考查追求新思想成为社会时尚。新文化运动的兴起的标志是 1915 年陈独秀在上海创办《青年杂志》,时间上与材料不符,故 A 项错误;依据材料“思想日新,舍补脑之外另无精神思想也”“广告成功,产品一上市就十分畅销”可知追求新思想成为社会时尚,故 B 项正确;材料只是提及广告的宣传,并不代表改良社会风俗已经成为国民共识,故 C 项错误;材料只是广告宣传而已,谈不上推进文明,况且在近代中国半殖民地半封建社会条件下,文明的推进有待于经济的发展和思想的解放,广告的作用十分有限,故 D 项错误。

3.【答案】B

【解析】本题考查社会习俗的变化 。材料反映了 30 年代上海的婚礼仪式,无法获知这些婚礼的配偶是否是出于自愿,所以不能说明民众实现了婚姻自主,故 A 项错误;“喜字纱灯”、“蓝袍黑褂”是中国婚礼的习俗,而“演奏钢琴曲”、“头披白纱,手持鲜花”则是受西方婚礼仪式的影响,说明当时的婚礼仪式具有中西习俗融合的特征,故 B 项正确;材料只是讲述婚礼的形式和规模,没有提及当时的择偶标准,因此不能说明门当户对观念已颠覆,故 C 项错误;社会习俗的变迁受到政治、经济、思想文化等多方面的影响,材料中的集体婚礼虽由政府组织举办,但不能扩大为政府主导社会习俗演变,故 D 项错误。

2016 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查晚清中国经济结构的变动与洋务运动。甲午中日战争前中国的洋务运动只是对军队进行初步的西式改革,并没有全部完成,故 A 项错误;集权制度不一定带来有效作战指挥,也不属于军备优势,而且之前两次鸦片战争也是集权制度,但结果还是失败,故 B 项错误;甲午中日战争前的洋务运动中,兴办军事工业,筹划海防,建立了三支近代海军,推动军事近代化的努力收到较大成效,属于军备优势,故 C 项正确;甲午中日战争前中国并没有获得广泛的外部援助,而是受到外部的侵略,故 D 项错误。

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙时期根据地军民的经济建设。国共十年对峙时期中国共产党在南方农村革命根据地,发动群众打土豪,分田地,开展土地革命,还领导根据地军民进行经济建设,发展生产,这些措施使农民生产的积极性高涨,粮食增产增收,故 A 项正确;红军英勇奋战保卫农民生产指的是通过武装斗争,粉碎敌人对革命根据地的进攻,与粮食增产增收没有直接关系,故 B 项错误;国共十年对峙时期,中国共产党在革命根据地,进行工农武装割据,根据地经济建设只是工农武装割据的内容之一,不能说明政府主要精力用于增产,故 C 项错误;人民打破国民党的经济封锁是农民生产的积极性高涨,革命根据地水稻单位面积产量增加带来的结果,不是原因,故 D 项错误。

3.【答案】D

【解析】本题考查洋务派中体西用思想 。1898 年维新变法已经失败,1903 年不会抵制维新思想的传播,故 A 项错误;《奏定学堂章程》禁止使用的只是“团体”等部分新名词,并非全部新名词,与民族语言的纯洁性无关,故 B 项错误;张之洞是洋务派的代表人物,主张中体西用,并不反对向西方学习技术,故 C 项错误;“‘团体’……‘观念’”等新名词涉及到意识形态,而洋务派反对学习西方的制度和思想,根本目的在于维护传统意识形态,维护封建统治,故 D 项正确。

2015 年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查北洋军阀的统治。“皖直交斗”反映出皖系军阀和直系军阀之间的混战。太平天国运动时期还未形成地方军阀割据,故 A项错误;义和团运动时期还未形成地方军阀割据,故 B 项错误;辛亥革命时期还未形成地方军阀割据,袁世凯死后才出现军阀割据的局面,故 C 项错误;皖系军阀和直系军阀之间的混战,出现在北洋军阀统治时期,故 D项正确。

2.【答案】C

【解析】本题考查《新学伪经考》。康有为撰写《新学伪经考》不是为了考据历史,而是为了宣传资产阶级维新思想,其内容不一定具有真实性,故 A 项错误;《新学伪经考》内容是考据被奉为儒家经典的古文经,不是介绍西方理论,故 B 项错误;《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造,动摇了顽固派反对变法改革的根基,为维新变法减少阻力,因而不能被顽固派占主体的清政府所容忍,故 C 项正确;以康有为为首的资产阶级维新派没有否定颠覆孔孟儒学,而是利用儒学为其服务,托古改制,故 D 项错误。

2014 年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查戊戌变法缺乏广泛的社会基础。注意审题:“这一事件的发生”是指“梁启超等联合百余举人上书”和“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”,A 项只能说明“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”的原因,不能说明前者,故 A 项错误;“梁启超等联合百余举人上书”遭到了近万名举人的反对,这说明了这场运动缺乏广泛的社会基础,故 B 项正确;知识分子在政治上极为保守与题干中“梁启超等联合百余举人上书”的信息不符,故 C 项错误;D 项表述过于绝对,不符合史实,故 D 项错误。

2.【答案】C

【解析】本题考查民主思想已经成为潮流。结合史实可知各界军阀代表着不同的利益集团,故 A 项错误;结合史实可知军阀自保凭借的是武力,宣传主义仅是为了迎合社会民众需求,以粉饰名声减少矛盾,故 B 项错误;从各界军阀标榜的主义都体现了爱民、民权、人权等内容,可知民主思想已经成为潮流,故 C 项正确;结合题意可知,没有体现对三民主义的理解,故 D 项错误。

2013 年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查中国现代化。一般而言,现代化包括了学术知识上的科学化,政治上的民主化,经济上的工业化等。中国的洋务运动兴办近代工业,迈出了中国现代化的第一步;戊戌变法和辛亥革命主张变革中国的政治制度,体现了政治上民主化的趋向。这三者最能体现现代化这一趋向。选择 B 项。

2.【答案】C

【解析】本题考查清政府在形式上向近代外交转变。材料表明,清政府从 1877年在新加坡设领事馆,此后再到在美国、日本等多处设领事馆,这一变化体现出清政府在形式上已经向近代外交予以转变,但不足以说明出现制度性变化。故 C 项符合题意。其他三项均为对材料的表面理解。

2012 年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查古代中国政治制度的特点 。关键信息:则专制权高一度,愈积愈进。题干中的关键信息说明专制权力的不断加强,C 项正确;A项说法过于绝对,排除 A 项;B 项错误于“产生的前提”;D 项“专制制度的基础”说法错误。

二、教师版(真题后附解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·29)1921 年 2 月,蔡和森写信给陈独秀,讨论马克思学说与中国无产阶级的关系时 称:“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉……此所以社会革命不发生于资本集中、 工业极盛、殖民地极富之英、美、法,而发生于殖民地极少、工业落后之农业国俄罗斯也。”他意在强调 ( )

A.社会革命不会发生在发达资本主义国家

B.无产阶级受资本家笼络而失去革命动力

C.中国已经具备了进行无产阶级革命的客观条件

D.俄国以城市为中心的革命道路不适合中国国情

1.【答案】C

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播 。1921 年蔡和森写信给陈独秀讨论的是马克思主义与中国无产阶级的关系,所以他的意图应该是为中国 考虑,而由其所述社会革命发生在“工业落后之农业国”可知他认为中国已经具备了进行无产阶级革命的客观 条件,故选 C 项;题干中蔡和森的观点重在强调社会革命没有发生在发达的资本主义国家,而是发生在相对落 后的俄国的原因,排除 A 项;题干说的是“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉”, 不是指所有地方的无产阶级受资本家笼络而失去革命动力,排除 B 项;蔡和森是借俄国是个落后的农业国发生 了社会革命,来类比中国也具有了相似的社会革命发生的条件,而不是说俄国革命道路问题,排除 D 项。

2.(2021·全国乙卷·29)1934 年,毛泽东提出:“我们是革命战争的领导者、组织者,我们又是群众生活的 领导者、组织者……在这里,工作方法的问题,就严重地摆在我们的面前。我们不但要提出任务,而且要解决 完成任务的方法问题。”当时毛泽东强调改进工作方法意在( )

A.发动群众参加革命战争 B.开辟中国革命的新道路

C.建立广泛革命统一战线 D.动员社会各界进行抗战

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙 。1934 年正面临着国民党与共产党领导的根据地之间的“围剿”与反“围剿”的斗争,之后又面临着长 征进行战略转移的任务,这些都需要共产党改进工作方法,更好的动员群众参与,才能渡过难关,故选 A 项;中国革命的新道路是农村包围城市、武装夺取政权,这已经在井冈山斗争期间开辟出来,与题干时间“1934 年”不符,排除 B 项;革命统一战线专指在国民大革命时期建立的用来“打倒列强除军阀”的统一战线,与题干时 间“1934 年”不符,排除 C 项;中国共产党动员社会各界进行抗战是在 1935 年瓦窑堡会议提出建立抗日民族统一战线之后,与题干时间“1934 年”不符,排除 D 项。

2020 年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·29)20 世纪 20 年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米 秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、 尺及京放、海放之分别”。这一状况( )

A.提高了市场交易的成本 B.加剧了军阀林立的局面

C.造成国民经济结构失衡 D.阻断了商品的大量流通

1.【答案】A

【解析】本题考查民国初期和国民政府前十年民族工业的发展。材料反映出当时国内的度量衡种类繁多,这种混乱的状况使得商品交易需要相互间的换算,因此提高 了市场交易的成本,故选 A 项;材料中国经济领域度量衡的混乱,没有直接导致政治上的军阀割据混战,排除 B 项;材料中国度量衡的混乱状况,与国民经济结构内部农、轻、重比例失衡无关,排除 C 项;材料度量衡混 乱的状况不利于商品的流通,但没有体现出“阻断了”,排除 D 项。

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·29)中国共产党的一份告全党党员书指出:“国民党中央驱逐军队中的共产 党党员,我们的党不得不秘密起来……这所谓国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的 执行机关,变成了军阀的工具。”由此,中国共产党( )

A.阐明工农武装割据的必要性

B.确定武装反抗国民党统治的方针

C.批判“左”倾错误的危害性

D.动员工农红军进行战略性的转移

2.【答案】B

【解析】本题考查南昌起义确定了武装反抗国民党的总方针。由材料“国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具”可知国民大革命时期国民党右派发动了反革命政变,国共两党合作破裂,共产党领导发动了南昌起义,确定了武装反抗国民党的总方针,故选 B 项;“工农武装割据”的思想是毛泽东在 1930 年《星星之火 可以燎原》一文中提出,与材料时间信息不符,排除 A 项;国共两党合作失败的原因在于国民党右派叛变革命,共产党领导人出现右倾机会主义错误,不是“左”倾错误,排除 C 项;1934 年第五次反围剿失败,工农红军进行了战略转移,与材料时间信息不符,排除 D 项。

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加 入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由 清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在( )

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

3.【答案】B

【解析】本题考查中华民国临时共和政府组建的主导权。据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选 B 项;据材料可知双方都强调共和制度,排除 A 项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除 C 项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除 D 项。

2019 年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1915~1918 年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现 频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20。这种变化可说 明( )

A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变

1.【答案】A

【解析】本题考查新文化运动前后期主流思想的变化。据材料“1915~1918 年,《新青年》中“‘革命’、‘科学’、‘平等’、‘民主’”等词出现频次大体相当:1919~1922 年,“民主”出现次数不到“科学”的 1/10,不及“革命”的 1/20”,结合所学可知新文化运动前期的主流思想是民主和科学,而后期开始传播马克思主义,因而“革命”一词较多,故选 A 项;国民革命运动是在 1924—1927 年,与材料时间不符,排除 B 项;材料“‘民主’出现次数不到‘科学’的 1/10”说明认同资产阶级民主政体虽然减少但不是全盘否定,排除 C 项;材料涉及的是新文化运动前后期主流思想的变化,与中国社会主要矛盾无关,排除 D 项。

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1919 年 11 月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国 内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合 群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体( )

A.对社会改造道路认识趋于一致 B.爱国觉悟得到提高

C.反思资产阶级个人主义的弊端 D.接受了马克思主义

2.【答案】B

【解析】本题考查五四运动激发民众爱国热情。由材料“虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图”可知五四运动激发民众爱国热情,危机时刻以民族大义为重,爱国觉悟显著提高,故选 B 项;“趋于一致”表述过于绝对化,且材料讲述的是爱国意识的提高,并没有提及改造的道路,排除 A 项;资产阶级个人主义与社会主义集体主义相对立,文革时期对资产阶级个人主义进行了反思和批判,排除 C 项;各界都“接受了”表述过于绝对化,不符合史实,排除 D 项。

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1916 年 1 月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家 之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意在 ( )

A.主张国家至上 B.批判封建伦理

C.反对西方民主 D.传播马克思主义

3.【答案】B

【解析】本题考查新文化运动。“个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是”重点不是强调个人之自由,而是强调从思想上打倒封建伦理,故选 B 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高”强调个人权利的重要性,而非国家至上,排除 A 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”体现了西方的民主思想,排除 C 项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”还停留在西方民主的范畴,没有上升为马克思主义,排除 D 项。

2018 年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·29)五四运动后,出现了社会主义是否适合中国国情的争论,有人反对走俄 国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主张“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的”。这场争论( )

A.确定了新民主主义革命的道路

B.使思想界认清了欧美的社会制度

C.在思想上为中国共产党的成立准备了条件

D.消除了知识分子在救亡图存方式上的分歧

1.【答案】C

【解析】本题考查中国共产党成立的思想条件。新民主主义革命的道路是中共在十年对峙中探索出来的农村包围城市、武装夺取政权的道路,与材料时间不符,故 A 项错误;这场争论围绕社会主义是否合适中国国情展开,欧美社会制度不是讨论的中心问题,并不一定使思想界认清欧美社会制度,故 B 项错误;这场争论有利于人们认清社会主义是否适合中国,促进了马克思主义思想的传播,进而为中国共产党的成立准备了思想条件,故 C 项正确;材料并未体现通过这场争论知识分子达成了共识,而且材料中知识分子在救亡图存方式上至少存在社会主义和资本主义两种方式,故 D 项错误。

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1923 年底,孙中山认为:“俄革命六年成功,而我则十二年尚未成功,何以故?则由于我党组织之方法不善,前此因无可仿效。法国革命八十年成功,美国革命血战八年而始得独立,因均无一定成功之方法。惟今俄国有之,殊可为我党师法。”其意在( )

A.走苏俄革命的道路 B.放弃资产阶级代议制

C.加强革命的领导核心 D.改变反封建的斗争目标

2.【答案】C

【解析】本题考查。孙中山的革命目标是建立资产阶级民主共和国,故 A 项错误;孙中山是资产阶级革命派的代表,目的就是建立资产阶级代议制,故 B 项错误;由材料“1923 年底”的时间信息可知,孙中山意在吸取俄国革命成功的经验,并用“联俄、联共、扶助农工”三大政策重新解读三民主义,促成国共两党合作,加强了革命的领导核心,故 C 项正确;孙中山终生致力于反封建革命斗争,且材料只是提及要借鉴俄国革命经验,并没有改变反封建的斗争目标,故 D 项错误。

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1920 年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。这表明当时( )

A.民主与科学观念广泛传播

B.实业救国运动如火如荼

C.马克思主义影响日益增强

D.批判传统礼教成为共识

3.【答案】C

【解析】本题考查孙中山的三民主义。材料批评社会改良活动,并不主张用民主与科学观念改良中国,故 A 项错误;材料主张依靠工人群众,“对社会进行‘根本改造’”,与实业救国运动无关,故 B 项错误;马克思主义主张依靠工人阶级改造社会,因此材料主张反映出马克思主义影响日益增强,故 C 项正确;材料反映出马克思主义影响日益增强,与新文化运动批判传统礼教无关,故 D 项错误。

2017 年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1904 年,湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海 9 个省份留日学生共计 1883 人,占全国留日学生总数的 78%,直隶亦有 172 人,山西、陕西等其他十几个省区仅有351 人。影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是( )

A.地区经济文化水平与开放程度有别 B.革命运动在各地高涨程度存在差异

C.清政府鼓励留学的政策发生变化 D.西方列强在中国的势力范围不同

1.【答案】A

【解析】本题考查留学跟经济发展水平和开放程度的关系。材料中“湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海”“直隶”等地开放较早、经济文化较发达,“山西、陕西等其他十几个省区”大多属于内地省份,通商口岸、新式企业较少,经济相对落后,因而留学跟经济发展水平和开放程度有关,故 A 项正确;20 世纪初的反清革命运动大多是由留日归国的学生宣传和发动,因而是留日学生区域分布不平衡导致革命运动存在区域差异,革命运动在各地高涨程度存在差异属于因果倒置,故 B 项错误;清政府作为全国性的中央政府,其鼓励留学的政策不会厚此薄彼,出现区域性的差别,故 C 项错误;材料涉及的是留日学生,日本在华的势力范围仅限于福建,西方列强在中国的势力范围与留日则没有直接的关系,故 D 项错误。

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·29)1913 年《申报》登载的“艾罗补脑汁”广告称:“欲图一国之进步,当先使一国之人民精神日旺,思想日新,舍补脑之外另无精神思想也。故善国者必先得卫生,善谋卫生者必先得 谋补脑。”由于广告成功,产品一上市就十分畅销。这反映出当时( )

A.新文化运动的影响日益广泛 B.追求新思想成为社会时尚

C.改良社会风俗成为国民共识 D.广告成为推进文明的工具

2.【答案】B

【解析】本题考查追求新思想成为社会时尚。新文化运动的兴起的标志是 1915 年陈独秀在上海创办《青年杂志》,时间上与材料不符,故 A 项错误;依据材料“思想日新,舍补脑之外另无精神思想也”“广告成功,产品一上市就十分畅销”可知追求新思想成为社会时尚,故 B 项正确;材料只是提及广告的宣传,并不代表改良社会风俗已经成为国民共识,故 C 项错误;材料只是广告宣传而已,谈不上推进文明,况且在近代中国半殖民地半封建社会条件下,文明的推进有待于经济的发展和思想的解放,广告的作用十分有限,故 D 项错误。

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·29)20 世纪 30 年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映 了当时上海)

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

3.【答案】B

【解析】本题考查社会习俗的变化 。材料反映了 30 年代上海的婚礼仪式,无法获知这些婚礼的配偶是否是出于自愿,所以不能说明民众实现了婚姻自主,故 A 项错误;“喜字纱灯”、“蓝袍黑褂”是中国婚礼的习俗,而“演奏钢琴曲”、“头披白纱,手持鲜花”则是受西方婚礼仪式的影响,说明当时的婚礼仪式具有中西习俗融合的特征,故 B 项正确;材料只是讲述婚礼的形式和规模,没有提及当时的择偶标准,因此不能说明门当户对观念已颠覆,故 C 项错误;社会习俗的变迁受到政治、经济、思想文化等多方面的影响,材料中的集体婚礼虽由政府组织举办,但不能扩大为政府主导社会习俗演变,故 D 项错误。

2016 年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·29)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革 B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助

1.【答案】C

【解析】本题考查晚清中国经济结构的变动与洋务运动。甲午中日战争前中国的洋务运动只是对军队进行初步的西式改革,并没有全部完成,故 A 项错误;集权制度不一定带来有效作战指挥,也不属于军备优势,而且之前两次鸦片战争也是集权制度,但结果还是失败,故 B 项错误;甲午中日战争前的洋务运动中,兴办军事工业,筹划海防,建立了三支近代海军,推动军事近代化的努力收到较大成效,属于军备优势,故 C 项正确;甲午中日战争前中国并没有获得广泛的外部援助,而是受到外部的侵略,故 D 项错误。

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·29)1930 年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地( )

A.农民生产的积极性高涨 B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产 D.人民打破国民党的经济封锁

2.【答案】A

【解析】本题考查国共十年对峙时期根据地军民的经济建设。国共十年对峙时期中国共产党在南方农村革命根据地,发动群众打土豪,分田地,开展土地革命,还领导根据地军民进行经济建设,发展生产,这些措施使农民生产的积极性高涨,粮食增产增收,故 A 项正确;红军英勇奋战保卫农民生产指的是通过武装斗争,粉碎敌人对革命根据地的进攻,与粮食增产增收没有直接关系,故 B 项错误;国共十年对峙时期,中国共产党在革命根据地,进行工农武装割据,根据地经济建设只是工农武装割据的内容之一,不能说明政府主要精力用于增产,故 C 项错误;人民打破国民党的经济封锁是农民生产的积极性高涨,革命根据地水稻单位面积产量增加带来的结果,不是原因,故 D 项错误。

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·29)1903 年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体”“膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名词,其根本目的在于()

A.抵制维新思想的传播 B.保证民族语言的纯洁性

C.反对向西方学习 D.维护传统的意识形态

3.【答案】D

【解析】本题考查洋务派中体西用思想 。1898 年维新变法已经失败,1903 年不会抵制维新思想的传播,故 A 项错误;《奏定学堂章程》禁止使用的只是“团体”等部分新名词,并非全部新名词,与民族语言的纯洁性无关,故 B 项错误;张之洞是洋务派的代表人物,主张中体西用,并不反对向西方学习技术,故 C 项错误;“‘团体’……‘观念’”等新名词涉及到意识形态,而洋务派反对学习西方的制度和思想,根本目的在于维护传统意识形态,维护封建统治,故 D 项正确。

2015 年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·29)《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

1.【答案】D

【解析】本题考查北洋军阀的统治。“皖直交斗”反映出皖系军阀和直系军阀之间的混战。太平天国运动时期还未形成地方军阀割据,故 A项错误;义和团运动时期还未形成地方军阀割据,故 B 项错误;辛亥革命时期还未形成地方军阀割据,袁世凯死后才出现军阀割据的局面,故 C 项错误;皖系军阀和直系军阀之间的混战,出现在北洋军阀统治时期,故 D项正确。

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·29)康有为在《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891 年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在( )

A.揭露历史真相 B.引介西方理论

C.倡导变法维新 D.颠覆孔孟学说

2.【答案】C

【解析】本题考查《新学伪经考》。康有为撰写《新学伪经考》不是为了考据历史,而是为了宣传资产阶级维新思想,其内容不一定具有真实性,故 A 项错误;《新学伪经考》内容是考据被奉为儒家经典的古文经,不是介绍西方理论,故 B 项错误;《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造,动摇了顽固派反对变法改革的根基,为维新变法减少阻力,因而不能被顽固派占主体的清政府所容忍,故 C 项正确;以康有为为首的资产阶级维新派没有否定颠覆孔孟儒学,而是利用儒学为其服务,托古改制,故 D 项错误。

2014 年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·29)1898 年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明( )

A.废八股断送读书人政治前途 B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守 D.新旧学之间矛盾不可调和

1.【答案】B

【解析】本题考查戊戌变法缺乏广泛的社会基础。注意审题:“这一事件的发生”是指“梁启超等联合百余举人上书”和“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”,A 项只能说明“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”的原因,不能说明前者,故 A 项错误;“梁启超等联合百余举人上书”遭到了近万名举人的反对,这说明了这场运动缺乏广泛的社会基础,故 B 项正确;知识分子在政治上极为保守与题干中“梁启超等联合百余举人上书”的信息不符,故 C 项错误;D 项表述过于绝对,不符合史实,故 D 项错误。

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1926 年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时( )

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

2.【答案】C

【解析】本题考查民主思想已经成为潮流。结合史实可知各界军阀代表着不同的利益集团,故 A 项错误;结合史实可知军阀自保凭借的是武力,宣传主义仅是为了迎合社会民众需求,以粉饰名声减少矛盾,故 B 项错误;从各界军阀标榜的主义都体现了爱民、民权、人权等内容,可知民主思想已经成为潮流,故 C 项正确;结合题意可知,没有体现对三民主义的理解,故 D 项错误。

2013 年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·29)现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是()

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政

B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争

D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

1.【答案】B

【解析】本题考查中国现代化。一般而言,现代化包括了学术知识上的科学化,政治上的民主化,经济上的工业化等。中国的洋务运动兴办近代工业,迈出了中国现代化的第一步;戊戌变法和辛亥革命主张变革中国的政治制度,体现了政治上民主化的趋向。这三者最能体现现代化这一趋向。选择 B 项。

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·29)1877 年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。此 后,又在美国旧金山,日本横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。这反映了清政府( )

A.力图摆脱不平等条约的约束

B.外交上开始出现制度性变化

C.逐步向近代外交转变

D.国际地位得到提高

2.【答案】C

【解析】本题考查清政府在形式上向近代外交转变。材料表明,清政府从 1877年在新加坡设领事馆,此后再到在美国、日本等多处设领事馆,这一变化体现出清政府在形式上已经向近代外交予以转变,但不足以说明出现制度性变化。故 C 项符合题意。其他三项均为对材料的表面理解。

2012 年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·29)梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”从中国古代历史整体来看,这一论述中可以确认的是( )

A.君主专制是维系统一的主要条件

B.分裂动荡是专制权力产生的前提

C.专制程度随着历史进程而不断加强

D.武力夺取政权是专制制度的基础

1.【答案】C

【解析】本题考查古代中国政治制度的特点 。关键信息:则专制权高一度,愈积愈进。题干中的关键信息说明专制权力的不断加强,C 项正确;A项说法过于绝对,排除 A 项;B 项错误于“产生的前提”;D 项“专制制度的基础”说法错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录